Comunicación

‘Adolescencia’: el fracaso de la mirada adulta

Una serie movilizadora en la que capítulo a capítulo se asiste al naufragio de las instituciones adultas para escuchar, para comprender, para cuidar. “Sólo pretenden controlar lo que se ha vuelto incomprensible para ellas”.

La pregunta, a partir de esa miniserie británica creada por Jack Thorne y Stephen Graham y dirigida por Philip Barantini: ¿Por qué los adultos son incapaces de entender? Y otro enigma crucial de la época: ¿De qué debemos desertar?

Sobre esa historia escribe nuestro amigo Amador Fernández-Savater, escritor, investigador, activista y editor español. Ha colaborado e intervenido en lavaca y en la revista MU en numerosas ocasiones y nos autoriza la reproducción de este artículo publicado originalmente en el sitio ctxt.es (Contexto y Acción), como una posibilidad de repensar, encarar y debatir lo que la sociedad adulta hace y deshace en estos tiempos.

Por Amador Fernández-Savater

¿Por qué se llama ‘Adolescencia’ cuando retrata fundamentalmente a los adultos? Son ellos los que actúan, los que preguntan, los que hablan. La serie es un espejo del espejo. Los adultos miran a los jóvenes y nosotros les miramos a ellos. ¿Qué podemos ver? Fundamentalmente, la incapacidad para entender. El fracaso de la mirada adulta.

¿Por qué los adultos son incapaces de entender? Porque son incapaces de escuchar. ¿Por qué son incapaces de escuchar? Porque son incapaces de amar. ¿Por qué son incapaces de amar? Porque no tienen tiempo. ¿Y por qué no tienen tiempo? Porque se pasan el día trabajando.

Sin escuchar y entender no es posible cuidar. La serie nos deja desazón y desasosiego al acabar porque nos pone frente a nuestra radical impotencia ante el mal.

Las instituciones adultas

En el primer capítulo vemos desplegarse la maquinaria penal. ¿Qué se nos muestra? La brutalidad policial en la detención de Jamie, el adolescente acusado de homicidio, la humillación a que es sometido en comisaría (la escena del cacheo), la frialdad y la distancia en el trato, la protocolización burocrática obligatoria de todos los comportamientos.

La maquinaria penal no busca entender, sino apresar, acusar, hacer confesar. La verdad que importa aquí no es la verdad humana o subjetiva (“todo lo que diga podrá ser usado en su contra”), sino la verdad penal, la verdad de los hechos, la verdad objetiva. Esa verdad fría exige la frialdad en los procedimientos, el lenguaje del desprecio y la deshumanización.

La maquinaria penal no está diseñada para comprender, se nos dirá, sino para averiguar y juzgar la verdad de los hechos. Asumamos que sea así, aunque eso vacíe la palabra “reinserción”, pero ¿dónde se comprende entonces? ¿Qué institución trata de entender algo para transformar y conjurar el mal? ¿Será tal vez la Escuela?

En el segundo capítulo la policía se acerca al instituto de Jamie buscando pruebas. La serie nos muestra la Escuela como un espacio completamente desbordado: los profesores corren de un sitio para otro apagando fuegos, apercibiendo a los chicos, tratando de articular algo. Demasiadas urgencias que resolver, demasiadas demandas que atender, demasiada velocidad, demasiada complejidad.

“Sin capacidad para ralentizar el tiempo y pensar, la Escuela se limita a gestionar y contener el caos”

Saturación, piloto automático, huida hacia adelante. Sin capacidad para ralentizar el tiempo y pensar, sin espacios comunes donde conversar y elaborar, la Escuela se limita a gestionar y contener el caos. Pero tampoco entiende nada. La adolescencia se ha vuelto completamente ilegible para ella. La directora jamás escuchó la palabra ‘incel’.

¿Y la familia? El último capítulo de la serie se adentra en el ámbito familiar de Jamie. El chico se volvió un extraño para sus padres y su hermana, encerrado en los círculos concéntricos del cuarto y la pantalla. Antes, los padres podían tal vez sentarse a ver la tele con sus hijos y conversar sobre lo que veían. Ahora es imposible. No sólo porque los chicos reciban a solas las imágenes, sino porque desconocen sus códigos de significado. Ni saben lo que ven, ni son capaces de entenderlo.

El desencuentro es radical. Capítulo a capítulo, asistimos al fracaso de las instituciones adultas para escuchar, para comprender, para cuidar. Ni saben, ni pueden, ni quieren. Sólo pretenden controlar lo que se ha vuelto incomprensible para ellas. Como no lo entienden, lo temen. Como lo temen, lo reprimen. Pero al hacerlo sólo agravan el caos.

El comentado plano-secuencia en el que se desenvuelve la serie, ¿no es el procedimiento idóneo para hacernos sentir el bucle ensimismado de la vida adulta? Sin cortes o interrupciones, sin aperturas o pasarelas hacia afuera, las estructuras adultas se han convertido en verdaderos callejones sin salida.

Explicar sin escuchar

¿Qué es lo que las instituciones adultas rechazan escuchar? A las personas singulares y concretas, a cada uno y a cada cual. Son espacios sin sujeto. Los sujetos, en ellas, se vuelven objetos: de vigilancia y castigo, de cálculo y control, de extracción de datos y saber.

El tercer capítulo nos muestra un largo interrogatorio psicológico a Jamie. La psicóloga parece humana, en contraste con el frío burocrático y distante que reina en el centro carcelario de menores. Tal vez tiene buenas intenciones, ganas de empatizar y escuchar, pero identificada con su función y su trabajo, elaborar un informe psicológico exprés para la maquinaria penal, su conversación se convierte en interrogatorio inquisitorial.

Freud inventó la relación analítica como un espacio donde el sujeto podía escucharse a sí mismo, entender algo por sí mismo y cambiarse a sí mismo. La relación analítica, mediada por un afecto de confianza, es una forma de encuentro y conversación. La psicóloga traiciona todo eso. La psicología en general traiciona todo eso cuando se pone el servicio del poder (sanitario, social, educativo) y no del sujeto.

La psicóloga necesita construir un relato. Pregunta desde ahí, escucha desde ahí, conversa desde ahí. No acompaña a Jamie a entenderse a sí mismo, desde sus propias palabras, con el tiempo que necesite, sino que pretende encajarle en un molde. Jamie se resiste con evasivas y gestos airados a las preguntas trucadas, al paripé de la empatía, a la traducción forzada de todo lo que dice. Se resiste a ser explicado.

Los adultos se quedan perplejos en la serie cuando las adolescencias no colaboran con ellos, cuando se encolerizan, cuando se rebelan. Están tan seguros de sí mismos, tan seguros de lo que hacen, tan seguros de que representan el bien… Se dirigen a los chicos como si fuesen inferiores, como si fuesen ganado, como si fuesen monstruos, y se sorprenden cuando los monstruos les muerden.

Explicar sin escuchar es el modo adulto de pensar, repleto de estereotipos. Los estereotipos pre-suponen y pre-juzgan: no hay nada singular que percibir o atender, lo podemos saber todo de antemano, a priori. Así se cancela lo más humano: lo contradictorio, lo complejo, lo impuro, lo imprevisto”.

“Explicar sin escuchar es el modo adulto de pensar, repleto de estereotipos”

La serie intenta desafiar algunos de nuestros clichés. Jamie, el supuesto incel, no lleva gafotas ni tiene la cara llena de granos, sino que es un chico muy guapo. El padre no es el abusador de menores ni el maltratador de mujeres que estamos esperando. La familia no fracasa por exceso de crueldad, sino por razones bien distintas. La causalidad es siempre múltiple y, en el límite, un misterio singular a sondear cada vez.

No sólo somos el reflejo pasivo de varios condicionamientos (de raza, género o clase), sino también un sujeto singular, un modo particular de habitar las determinaciones, nuestras marcas de origen. Las categorías sociológicas o identitarias se convierten en pesados estereotipos cuando dejan de ser puntos de partida, términos de referencia, para convertirse en puntos de llegada, explicaciones masivas. Entender no es presuponer, estandarizar, sino escuchar el detalle, algo específico.

Escucha, amor y deserción

Escuchar es una palabra hermosa, pero un camino largo y difícil. Escuchamos, para empezar, sólo si no creemos saberlo ya todo. Si confiamos en que el otro tiene algo para decirnos, algo que no sabemos, algo que queremos o necesitamos saber. Pero los adultos saben, creen que lo saben todo, eso precisamente les constituye como adultos en esta sociedad.

Adam, el hijo del policía que lleva el caso de Jamie, se acerca a su padre. Quiere explicarle algunos códigos del lenguaje de internet que a todas luces el padre desconoce. “No soporto verte patinar así”. El padre se come el orgullo y le escucha.

Es tal vez la escena más importante de la serie, quizá la única donde se rompe el bucle ensimismado en que viven los adultos. Es el chico quien sabe, es el hijo quien tiene algo que enseñarle al padre, son los adolescentes quienes conocen el presente y pueden explicárselo a los adultos.

El policía tiene súbitamente una revelación: no tiene ni idea de quién es su hijo. Le podría pasar exactamente lo mismo que a Jamie, ¿por qué no? También a él le humillan en el colegio, lo ha visto con sus propios ojos. El policía se larga del trabajo y se va con el chico a tomar algo, a conversar, a estar. El amor entre padres e hijos no consiste más que en eso: estar, sin más, regalarse tiempo, acompañarse. Así se escucha, con afecto, en lo informal, sin protocolo.

¿De qué se da cuenta repentinamente el policía? Ni más ni menos que de esto: la inutilidad de la policía para frenar el mal. La maquinaria penal ha sido capaz a lo largo de su historia de castigar algunos malos comportamientos, pero nunca podrá detener el mal. El miedo, el único recurso que tiene a mano, no cambia nada de fondo, no previene, no transforma.

Si queremos escuchar, debemos desertar. Eso nos dice la serie. Desertar de todo lo que nos roba el tiempo del afecto, el tiempo de los vínculos, del compartir sin más objetivos. Desde luego la loca exigencia de productividad 24/7 que se nos ha metido dentro, pero también la posición de superioridad que define la condición adulta. Desertar significa sustraer y preservar toda la humanidad posible.

“Incluso a un paralítico hay que preguntarle: ¿cuál es tu tormento?”, dice Simone Weil. Esa pregunta define para ella un verdadero vínculo de atención. Cuidar, atender al otro, es preguntar, no presuponer. Abrirse a un diálogo y a una respuesta inesperada, no prejuzgar. Arriesgarse al encuentro, no ponerse todo el rato por encima del otro. Salir del bucle.

La transmisión inter-generacional no es una carrera de relevos entre padres e hijos, sino un encuentro. En toda la serie nadie habla realmente con Jamie. Nadie se dirige a él como sujeto. Nadie le pregunta cuál es tu tormento. Nadie le presta verdadera atención.

El gobierno de Reino Unido ha anunciado que difundirá la serie gratuitamente en los institutos de todo el país. Me parece una gran iniciativa. Hay que mostrar urgentemente la serie, pero no a los adolescentes, sino a los profesores, los padres, los directores. Ponerla en todos los claustros, en todos los consejos escolares. Conversar sobre el fracaso de la mirada adulta, empezar la deserción.

La verdadera catástrofe es que todo siga igual.

——————–

* Este texto fue escrito tras largas conversaciones sobre la serie con Lula Amir. Lo leyeron, comentaron y discutieron también Álvaro García-Ormaechea, Raquel Mezquita, Lucía Currás, Vanesa Jiménez y Patricia Ruiz. Estar, conversar, pensar.

Comunicación

El libertario originario: Osvaldo Bayer y algunas escenas para una vida de película

Una charla en El tugurio, la casa de Osvaldo Bayer, que fue tapa de MU en 2010, en la que contó sobre su vida como marinero, el capitán que veía fantasmas, su etapa como bañero, los paros insólitos y los burdeles de los que nunca hizo uso, acompañada por un álbum de fotos. Bayer habló sobre su entrada al periodismo, sus explosiones en la Patagonia en defensa de los mapuches. La vez que lo metieron preso como venganza en una cárcel de mujeres. Su paso por Clarín en el que fue Secretario de Redacción y organizó a su vez el primer paro de periodistas. El peronismo, el anarquismo, Walsh, el Che, Borges, Osvaldo Soriano, García Lupo y tantísimas cosas que muestran aspectos no muy conocidos del autor de La Patagonia Rebelde y guionista de aquella película autorizada por Perón. Osvaldo se definió siempre como libertario, palabra succionada y/o plagiada en tiempos más recientes. Falleció hace 7 años, el 24 de diciembre de 2018. Tal vez el mejor modo de homenajearlo es leyéndolo y viendo, como complemento, algunas de las fotos que aquella vez compartió con lavaca y MU para acompañar la nota, que quien lea podrá relacionar (o no) con tantos cuestiones del presente.

Fue un intelectual que logró armonizar siempre cerebro y corazón. Un hombre lleno de humor, generosidad y esa cosa tan rara llamada compromiso llevada sin ostentaciones pomposas, como un ejercicio cotidiano. Las peleas contra el cinismo y el escepticismo de una persona para la cual nunca hubo causas perdidas.

Por Sergio Ciancaglini

Escena 1. 2010. Film imaginario sobre un hombre al que le dicen loco

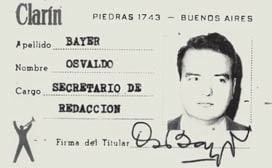

A los 83 años, en 2010, con el antecedente de haber encabezado el Sindicato de Prensa y haber organizado el primer paro en la historia de la redacción del diario Clarín en los años 60, Osvaldo Bayer se presenta a elecciones en el gremio de prensa porteño, UTPBA, sabiendo que va a perder.

Le dicen que está loco: ¿para qué ir a degüello electoral en lugar de apoltronarse en el oficio de prócer vivo? “Ganamos rotundamente en Página 12, y también en Clarín y La Nación. Queríamos dejar el testimonio de que estamos vivos, no nos dejamos burlar. No puede haber un gremio con la misma gente 24 años en el poder. Hay que decirlo, y actuar en consecuencia. Yo creo que el intelectual debe tener plena libertad para escribir lo que quiera. Pero no quedarse en la torre de marfil”.

Como era previsible, su lista perdió.

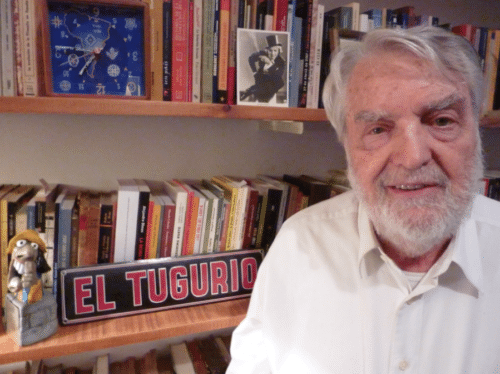

Relata el hecho en su casa de la calle Arcos casi Monroe, de Buenos Aires, a la que el escritor Osvaldo Soriano bautizó El Tugurio. Las paredes parecen hechas de libros. Hay fotos de sus diez nietos, varias de Marlene Dietrich, hay una bomba anarquista y un muñequito hincha de Rosario Central inspirado por Roberto Fontanarrosa. Este señor es partidario del socialismo libertario y del pollo al horno con papas (con muy buena prensa entre amigos y gourmets ocasionales). De su derrota gremial sólo quedaría un enigma pendiente, casi existencial: ¿Perdió?

(Respuesta a la pregunta y corolario actual: no solo se gestó un nuevo gremio, el SIPREBA, que se desembarazó de aquella burocracia, sino que además allí en un mural está pintada, entre otras la imagen de este caballero al que no le importaba perder elecciones, sabiendo que sembraba futuro. Osvaldo ganó).

Osvaldo en El Tugurio. Libros y un muñequito surgido de la inspiración canalla de Roberto Fontanarrosa. De galera, Marlene Dietritch.

Escena 2. Los espectros y el capitán

El aprendiz de timonel del buque de carga Madrid hace el recorrido ida y vuelta desde Buenos Aires hasta Paraguay por el Paraná. Corre 1949, tiene 22 años, y el timón en dos turnos. “Yo le recomiendo ese viaje a los enamorados. La luna que besaba el barco, las estrellas, el brillo en el agua, la selva…”. Le habían avisado que el capitán del barco, de apellido Almirón estaba un poco trastornado: a medianoche, empezaba a ver fantasmas.

–Ahí vienen desde la costa, se meten en el agua. ¿Los ve? ¡Ahí están! Van a subir al barco, ya van a subir…

El joven Bayer no veía a los espectros y mantenía firme el timón. “Medio me asustaba. Nunca creí en los espíritus, pero pensaba: ‘Este tipo nos va a llevar al carajo’”.

Escena 3. Huelga de un solo hombre

Bayer participa en una asamblea de gremio marítimo en Buenos Aires, que resuelve hacer un paro por salarios y condiciones de trabajo. Primer gobierno peronista. “A las 12 de la noche del día del paro empezaba mi turno”. Era el único a bordo que acataba la medida. Se acercó a Almirón:

–Capitán, le quiero avisar que empiezo el paro decidido por el gremio.

Almirón lo miró como a un espíritu:

–¿Cómo? ¡Aquí no se hace paro! ¡Aquí somos todos peronistas!

–Pero no lo hago por no ser peronista, sino porque lo decidió el gremio.

Bayer reflexiona: “Esa cosa de la disciplina alemana, ¿no?”.

Los monos gritaban, las estrellas besaban el barco, y el capitán, que a esa hora empezaba a detectar a los fantasmas del Paraná, le dijo al timonel huelguista:

–Usted está completamente loco.

De pulóver blanco con sus hermanos.

De corbata en los 40, tiempos en los que también fue marinero entre fantasmas y bañero bajo la mirada de Raul Lastiri.

Escena 4. El bañero, las minas y la censura

Osvaldo Ildefonso Bayer nació el 18 de febrero de 1927 en Santa Fe, luego su familia se mudó a Tucumán, luego a Buenos Aires. Padre socialista descendiente de alemanes. Osvaldo creció conociendo a socialistas y anarquistas. Un trabajo ocasional en los años 40: bañero del Club Correo y Telecomunicaciones. Cada día llegaba el secretario privado del presidente del club con sombrero de paja –un panamá–, se acercaba a la pileta y preguntaba lo mismo:

–¿Y, pibe? ¿Cómo están las minas hoy?

–Bien –contestaba Bayer levemente irritado. El tipo se iba.

“Yo era chico, medio fino, no me gustaba que me hablara así. Era Raúl Lastiri, que después fue yerno de José López Rega y en 1973 presidente de la Nación durante unos meses. Él firmó la prohibición de mi libro sobre Severino Di Giovanni. Me enteré por el diario y pensé: ‘Si te prohíben Yrigoyen, o Perón, bueno, valió la pena. Pero que te prohíba Lastiri es una desgracia’”.

El país era peronista. “Pero yo conocía a los españoles socialistas y anarquistas que llegaban escapando de Francisco Franco. Perón le mandaba barcos con trigo a ese miserable. Y Eva Perón fue a España (1947). Franco le hizo un homenaje con los Sindicatos Verticales, mirá qué nombre. Y ella dijo: ‘Así como los obreros argentinos obedecen a Perón, ustedes tienen que obedecer siempre al generalísimo’. Imaginate: ¿cómo me podía caer eso?”.

Escena 5. Burdeles y filosofía

El vapor Madrid llegaba a puertos donde no había exactamente amores, pero sí prostitutas ofreciendo lo suyo. El joven Osvaldo iba hasta el burdel, entraba a la habitación. “Pero te digo la verdad, nunca hice uso. Iba para que no dijeran: ‘¿Y éste de qué la va?’. A mí me daba una enorme pena, chicas de 16, 17 años, y cuanto más al norte, más jovencitas. Les preguntaba si tenían familia. Casi ninguna tenía padre. Solo madre, también muchas veces del oficio. Les pagaba, y me iba”. Se sentía conociendo el mundo, los ambientes, cosas sobre las cuales escribir algún día.

Después de la huelga lo fletaron a Buenos Aires. Buscó navegar hacia Medicina y luego Filosofía. “La facultad estaba en manos de la derecha católica, si no respondías al ¡viva Perón! te cagaban a patadas. Me fui a Alemania a estudiar en Hamburgo. Pero elegí Historia. Tenía familiares allá, y mi novia ya se había ido”. Con Marlies (se pronuncia Marlish) tuvieron cuatro hijos. Pero Bayer confiesa otro gran amor.

Con sus hermanos y un amigo en plan mochileros. Osvaldo es el de la derecha, si tal cosa fuese posible.

Escena 6. La rea, la turra, la hermosa

El hombre se mete en la cama, y mira la foto de Marlene Dietrich. A veces imagina que ella se acerca para darle un beso en la frente. Dulce sueño. “Cada vez que voy a Berlín, llevo flores a su tumba. Marlies se ríe, ¿qué va a hacer?”.

Bayer no conoció a Dietrich salvo en la pantalla y en las fotos: “Es un amor a su imagen. Tendría la edad de mi madre” dice, en exclusiva para freudianos. Ha escrito sobre ella: “La rea, la turra, la buena, la linda, la hermosa, la diosa, la Diosa”, y recuerda algo que ella cantaba en berlinés arrabalero: “Hombres que se me acercan como polillas a la luz. Si se queman, ¡que se jodan!”.

Marlene era antinazi, y era la ruptura. “Fueron sus amantes Eric Marie Remarche, Hemingway, Jean Gabin, Maurice Chevalier, Douglas Fairbanks. Y también mujeres. Una fue Greta Garbo. ¡Qué dúo!”.

Escena 7. Socialismo soviético

Un hombre pasa por la puerta donde hay un cartel que dice El Tugurio.

–¿Qué hay aquí?

–Imagínese: un tugurio –dice Bayer.

–¿Hay mujeres? –consulta el tipo entusiasmado.

–No. Hay libros.

En un armario con puertas y en el dormitorio Bayer tiene su biblioteca anarquista. Hay plantas: “Las acaricio, eso les hace bien”. Me ofrece vinito, whiskyto o agua. Vamos con el agua. En Alemania militó en la juventud del socialismo, que tenía influencias del anarquismo. “La idea de un socialismo en libertad, totalmente diferente a lo que era la Unión Soviética, una dictadura atroz con sus crímenes y sus campos de concentración”.

En los años 50, tras la caída del peronismo, desde Buenos Aires un amigo del hermano puso en contacto a Osvaldo con un joven periodista argentino, Rogelio Pajarito García Lupo, que dirigía la revista Continente. (Rogelio García Lupo sería también uno de los fundadores de la Agencia Prensa Latina junto a Jorge Masetti, Gabriel García Márquez y Rodolfo Walsh en la Cuba revolucionaria, en los 60 participó en la edición del diario CGT de los Argentinos y entre sus libros se encuentran Mercenarios y Monopolios de la Argentina).

“El pibe estaba en todas –cuenta Bayer sobre aquel primer contacto–, me hizo escribir de política internacional, también para una revista de música clásica, y para una de cine que dirigía Nicolás Pipo Mancera (crítico cinematográfico y emblemático conductor de Sábados Circulares, en la televisión argentina). García Lupo es el responsable de que yo sea periodista”. Filosofía, música, política, cine, historia, todo podía hilvanarse en ese oficio incierto.

Finalmente Bayer regresa a Argentina a fines de los 50 y empieza a trabajar en el diario Noticias Gráficas. “Al tiempo me llaman del diario de Esquel” y parten Osvaldo, Marlies y su prole hacia la Patagonia. Se pelea con el dueño del periódico por esa mezcla socialista y libertaria que se potenció con la reivindicación de los pueblos indígenas y las libertades políticas… Demasiado.

Bayer creó entonces su propio periódico, La Chispa, denunciando persecuciones, robos y estafas a los mapuche. Duró cuatro meses.

Escena 8. De Esquel a Clarín

La Gendarmería ordena a Bayer que abandone la zona de Esquel, en 1959.

–¿Por qué?

–Porque está destruyendo a la ciudad con la información– contesta el uniformado.

Bayer envía una carta a García Lupo, que tenía un programa en Radio Belgrano: “Y en el programa dijo: ‘Tenemos un héroe en la Patagonia que está siendo perseguido y censurado’. Hizo una audición de la gran flauta. Volví a Buenos Aires, y un periodista me lleva a Clarín. El secretario de redacción era Luis Clur, que después estuvo en muchos noticieros. ‘Si quiere, empieza esta misma tarde’, me dijo. El sueño del pibe: me habían echado, y al día siguiente estaba en Clarín, que no era como ahora”.

El carnet de Clarín. Roberto Noble lo salvó de cierto destierro y a fines de los 60 y comienzos de los 70 lo ubicó en un rol relevante de una sección con nombre psicótico: «Política y Fuerzas Armadas».

Empezó en la sección Policiales: “A mí siempre me gustaron los de abajo, me parecía que era un modo de conocer más de la vida y la calle”. Por su fama tras el episodio de Esquel, le propusieron intervenir en las elecciones del Sindicato de Prensa. “Yo no quería porque estaba trabajando mucho. Me dijeron: ‘Te ponemos de secretario adjunto, que es como el de vicepresidente, no tenés nada que hacer’. Pero resulta que el secretario general tuvo que pasar a la Federación, y quedé a cargo. Fue linda la experiencia, aunque estaban todos peleados. Propuse una alianza con los peronistas, pero los comunistas lo tomaron a mal y me quitaron el apoyo”.

Escena 9. Rauch, Arbolito y la lotería

Por su faceta de historiador lo invitan a dar una conferencia en Rauch, Buenos Aires. Buen público escuchando otra versión del pasado que hoy Bayer resume así. “El coronel alemán Federico Rauch fue contratado por Rivadavia para exterminar a los ranqueles. Era 1826. Redactó varios partes militares. En uno decía: ‘Para ahorrar balas, hemos degollado a 27 ranqueles’. Otro: “Los ranqueles no tienen salvación porque no tienen sentido de la propiedad’. Claro, para ellos era todo comunitario. Los acusó hasta de anarquistas”.

Osvaldo se refirió en su charla a un indio joven, de pelo tan largo que de lejos parecía un arbolito, apodo que le quedó para siempre a Nicasio Maciel. Arbolito observó que Rauch iba al frente de sus tropas. En Las Vizcacheras le cortó la cabeza al coronel tras derribarlo del caballo con sus boleadoras.

Bayer propuso entonces que a la ciudad de Rauch le cambiaran el nombre por el de Arbolito. “Se rajaron todos de la conferencia. Quedé yo solo y dos viejitos sentados que sonreían y hacían el gesto de aplaudir, pero sin ruido, para que no se notara. Vuelvo a Buenos Aires y me meten preso por orden del ministro del Interior”.

Tras el golpe militar contra Arturo Frondizi, los militares dejaron como presidente del país en 1962 al senador José María Guido. Su ministro del interior era el general Enrique Rauch, biznieto del coronel descabezado por Arbolito.

Informa Osvaldo: “Me saqué la lotería al revés”.

Escena 10. En la cárcel de mujeres

Corría ya 1963. Por la orden de Rauch, Bayer es hospedado una noche en el Departamento de Policía, tirado en el suelo. A las 5 de la mañana golpean los barrotes:

–¡Bayer! Levántese, lo vamos a trasladar…– el policía se queda mirando el papel– a la cárcel de mujeres.

Los otros presos despertaron tal vez con envidia, o con sospechas sobre su virilidad.

–¿Y por qué a la cárcel de mujeres?– preguntó el susodicho.

–Porque no merece estar en una cárcel de hombres– remató el policía.

“Era un modo de menoscabarme. Me mandaron a una unidad en la calle Riobamba.

Parecía una jaula de leones. Las ventanas tenían barrotes sin vidrio. ¡Un frío! Fueron 63 días. Todas prostitutas y ladronas. Lo único que te puedo decir…– susurra Bayer sonriendo de costado– es que no puedo contar detalles, pero no la pasé nada mal”.

Mientras estuvo preso el gobierno de Guido intervino el Sindicato de Prensa: “Metían en cana a medio mundo”. Bayer volvió a la redacción de Clarín. No lo habían echado, pero no le reconocieron el sueldo de esos meses: “No me daban trabajo, me pasaba el día sin hacer nada”.

Escena 11. Diálogo con Roberto Noble

Los miércoles Roberto Noble, fundador de Clarín, bajaba a la redacción.

“Se informaba antes sobre algún periodista, se acercaba al escritorio, y le decía: ‘Fulano de tal, cómo le va, cómo andan sus hijos’. La gente le tomaba simpatía”, cuenta Osvaldo. Un miércoles Noble se acerca al escritorio del periodista que había estado preso, venía de encabezar un sindicato intervenido, y a quien en el diario no le daban trabajo.

–Usted es… ¡Osvaldo Bayer! ¿Sabe qué estuve pensando?

“Soné. Acá me rajan” calculó Osvaldo, esperando a pie firme el fusilamiento verbal.

–Pensé que lo voy a ascender a jefe. Usted va a ir a la mesa de redacción.

A Bayer se le abrieron de asombro los ojos y la mandíbula.

–Pero doctor, mire que yo soy de izquierda –contestó, a título informativo.

–Por eso mismo. Últimamente me dicen que en la mesa de redacción son todos de derecha. Entonces yo lo pongo a usted. Y cuando me repitan eso voy a contestar: “¡No! Lo tenemos a Osvaldo Bayer que es de izquierda”.

Osvaldo se ríe en el patio techado de El Tugurio. Marlene también ríe en blanco y negro. “Noble quería imitar a Natalio Botana”, el fundador del diario Crítica. Bayer relata entonces una serie de historias sobre Noble, Ernestina & Otros y Otras, que se contaban en los pasillos del diario, y que solicita expresamente no reproducir, cosa que cumplo mordiéndome la lengua y los dedos.

Bayer fue ascendido y no como un adorno: fue jefe de dos secciones vitales, unificadas merced al estado psicótico del país, o simplemente al Estado psicótico: Política y Fuerzas Armadas.

Escena 12. La anti metamorfosis del señor B.

Teorema biogenético: al acercarse a situaciones de poder, la fricción molecular hace que ciertos seres vivos sufran una mutación que los clona con insectos y porcinos. En el caso de Bayer, además de impregnar de buen periodismo al diario, padeció una inusual anti metamorfosis al ser ascendido a jefe: organizó el primer paro en la redacción de Clarín.

Asegura hoy que no estaba loco. “Hubo unos despidos, entonces convoqué a una asamblea. Paramos tres horas toda la redacción y al final se pudo arreglar la situación”.

Bayer no tiene parentesco con el laboratorio multinacional: “¿Te imaginás? Estaríamos tomando una copita en la Costa Azul. Pero siempre uso la frase. Si es Bayer, es bueno”.

Escena 13. Con Borges en la calle Florida

Camina Osvaldo con su compañero de redacción Enrique Bugatti. Se cruzan con Jorge Luis Borges, que tanteaba con su bastón las tinieblas que nadie veía.

–Qué gusto Borges, lo admiro desde siempre– dijo Bugatti. Cuando Borges supo que eran periodistas, comentó: “Qué profesión melancólica”.

–Bueno, lo dejamos. Le recuerdo que me llamo Bugatti, como los autos italianos.

–Y yo me llamo Bayer, como la aspirina– agregó Osvaldo, para no ser menos.

–Y yo me llamo Borges, como la estación del tren que va para San Isidro.

Bayer lo cuenta divertido, pero agrega. “Fue un genio, no fue un sabio. Su colaboración y elogios a Pinochet son imperdonables”. No hubo tiempo de hablar de las broncas bayeranas con Ernesto Sabato.

Escena 14. El Che y la hija del comisario

En El Tugurio hay un artefacto pequeño, dorado, metálico, redondo, del que salen varas, como si fueran los rayos de un sol, o los detonadores de una bomba. Es una bomba. “Me la regalaron unos anarquistas. Es de los años 20. Vos sabés, esos regalos se reciben sin hacer preguntas”. Para Bayer el regalo tiene el valor de quienes lo entregaron, no el de la violencia. “Yo soy un pacifista. Por la violencia no convencés a nadie”.

Recuerda Osvaldo algo que quiere contarme, sobre su viaje a Cuba como integrante del gremio de prensa. “Éramos cinco en la delegación. Nos avisan que el Che Guevara nos espera un día a las 22.30 en su despacho del Banco de la Industria. Antes lo voy a visitar a Rodolfo Walsh que estaba en Prensa Latina. Ya éramos amigos, por García Lupo. Rodolfo era abierto con los amigos, conversador. Lo teníamos como el mejor de todos, y a la vez un tipo humilde. Cuando publicó Operación Masacre fue una emoción. Ahí estábamos, charlando, cuando llega su pareja de ese momento, un minón te diría”.

–Soy Pirí Lugones, la hija del torturador– recuerda Osvaldo que se presentó la joven Susana Lugones, en referencia al comisario pionero en el uso de la picana eléctrica en el país, hijo a su vez del poeta Leopoldo ídem, autor de La hora de la espada, entre otros crímenes publicados. Walsh anunció que prepararía la cena.

–Es que tengo una reunión con el Che –aclaró Bayer.

–Entonces yo voy con vos –dijo Pirí.

–No se puede. Es sólo para la delegación.

–No te hagás el burguesito conmigo. Yo voy igual.

Bayer miraba a Walsh, y Walsh miraba al techo. A la hora señalada, Pirí lo agarra del brazo y dice: “Vamos”. Salen rumbo al hotel Habana Libre. En el camino se produce un tiroteo. “Gusanos francotiradores contra los verde oliva”. Se tiran al piso. Cuando cesan las balas corren hacia el hotel. Llegan tarde.

–Es que venimos de una balacera –dice Bayer, con Pirí pegada a su brazo.

–Otro vehículo los llevará –responde un cubano.

Bayer con sus compañeros estuvieron reunidos más de dos horas con Ernesto Guevara, con una colada llamada Pirí. Al regresar un cubano grandote lo lleva a un sótano.

–Usted llevó a la reunión a alguien no autorizado.

–Pero ustedes la dejaron pasar. No es mi responsabilidad.

–¿Y la autocustodia revolucionaria? –preguntó el grandote. “Empezó a hacerme preguntas jodidas. Le dije que si tenían dudas de mí, me iba. Me expulsaron. Lo quería matar a Rodolfo, porque tendría que haber parado a la Pirí”. (Sucesos Argentinos: Pirí Lugones se incorporó a Montoneros, fue secuestrada en 1978 por militares como los que su abuelo exaltaba. Pasó por los inventos eléctricos de ese padre al que detestaba. Su burla a sus captores: “Mi padre torturaba mejor”. Los Lugones se habían suicidado. Pirí no. Tenía marcada otra forma de fatalidad).

Bayer tardó 36 años en recomponer la relación con Cuba. ¿Y el Che?: “Era la imagen de un romántico con un sentido heroico de la vida, pero en serio. Un revolucionario sin lenguaje de barricada, culto, muy atractivo al hablar. Cuando salimos había dos compañeras que iban conmigo. Decían que se habían enamorado del Che, y lloraban”.

Escena 15. La revelación canalla

–Vengo a verte si no me preguntás nada de mi hermano, me tienen podrida –dijo Celia Guevara cuando Bayer le abrió la puerta de su casa de Alemania. Pasaron una tarde conversando sobre Cuba, Europa, y el mundo. Acompañó a Celia a tomar el subte, y antes de despedirse no pudo contenerse.

–Cumplí, pero ahora dejame hacerte una sola pregunta sobre tu hermano.

–Está bien. Decime.

–¿De qué cuadro era?

-De Rosario Central.

–Maravilloso, auf wiedersehen, que te vaya muy bien –se despidió Osvaldo, en estado de éxtasis al confirmar algo crucial: “El más grande de todos era ‘canalla’. Los de Newell’s son unos atorrantes, decían que el Che era leproso. Desde esa vez siempre aclaro: me lo confirmó la hermana”.

Retoma Osvaldo la historia que venía contando. Muere Noble en 1969, la señora Ernestina pone a cargo del diario a un íntimo, Oscar Camilión. Rogelio Frigerio, coloca a su hijo Octavio en Política. “Por esos años entra este señor ¿Baglietto, Magnetto?”, dice Bayer mirando la enredadera. El desarrollismo en el diario. Lo más publicable sobre Camilión: “Es la peor persona que conocí en mi vida. Y lo demostró. Fue ministro de la dictadura y de Menem”.

Escena 16. Pedutto en el subterráneo

A la salida del diario, en el subte de Constitución, Bayer ve unos chicos que se refugian allí, buscando calorcito. Llegan empleados de subterráneos, que les pegan con fervor a los chicos.

–Basta, soy periodista– quiso frenarlos exhibiendo su credencial.

–Qué se mete– lo echó uno de los empleados.

–Voy a denunciarlo, mañana sale publicado– dijo Bayer, leyendo el apellido en el uniforme: Pedutto.

Osvaldo escribió la contratapa sobre los chicos y el golpeador Pedutto.

“Me llamó Camilión, diciendo que comprometía al diario, que no tenía derecho.

Le dije: ‘Se trata de niños’. Me contestó: ‘Y a mí qué me importa’. Yo no lo podía ni ver. Al final me dieron una embajada”.

La “embajada” quitaba a Bayer de la zona caliente de actualidad: fue al suplemento cultural, al que rebautizó Cultura y Nación.

Escena 17. Sobre cowboys y anarquistas

Bayer descubre que le cambiaron notas en el suplemento. Va a ver a Octavio Frigerio.

–¿Por qué cambian sin avisarme? Me dicen, y yo lo hago.

–Es que tenemos otros criterios –respondió Frigerio Jr.

“Era una época en que los desarrollistas incorporaron gente de Montoneros con la idea de hacer un puente con Perón. Por eso habían entrado periodistas como Horacio Verbitsky y Luis Guagnini”. Luis fue luego desaparecido. Verbitsky ha aclarado que en ese momento integraba las Fuerzas Armadas Peronistas. Bayer le propuso a Frigerio: “Para no molestar en la redacción, me convierto en un cronista viajero. Me dan un auto, y nos vamos con un fotógrafo a recorrer los pueblos que ni figuran en el mapa, contando la vida, el trabajo y los sueños de sus habitantes”.

Saldo: “Hice 27 notas. No publicaron ni una”.

–Ustedes quieren que me vaya –dijo Bayer a Frigerio después de esos periplos.

–Lo estábamos esperando. Arreglá con Aranda.

Héctor Aranda ya era el ejecutor administrativo de Magnetto, entre otras cosas, y Bayer sintió que lo estafaban hasta en la indemnización, que se demoró tanto que terminaría licuada por el Rodrigazo durante 1974.

Bayer terminó su investigación histórica sobre la matanzas de anarquistas durante la presidencia de Hipólito Yrigoyen, Los vengadores de la Patagonia trágica, y trabajó luego en el guion cinematográfico de La Patagonia rebelde, dirigida por Héctor Olivera con producción de Fernando Ayala y un elenco que incluía a Héctor Alterio, Federico Luppi, José Pepe Soriano, Luis Brandoni, entre otros. El guion había sido aprobado por Octavio Gettino (que había dirigido con Fernando Pino Solanas La hora de los hornos, documental sobre la resistencia peronista).

Escena de La Patagonia Rebelde, un éxito luego prohibido que empujó al exilio a varios de sus actores y al propio Bayer. Perón la había autorizado como un mensaje al jefe del Ejército, Leandro Anaya.

Buena parte de la película se rodó en Santa Cruz, con apoyo del gobernador Jorge Cepernic. “Un día el gobernador me llamó para decirme que termináramos rápido, porque había muy mal clima”. Era enero de 1974. Perón presidente. La Juventud Peronista iba siendo corrida del mapa. “La película se terminó rápido, pero no teníamos el permiso del gobierno. Se la presentamos a Emilio Abras, secretario de Prensa. Nos dijo: ‘Los sábados, en Olivos, el general me pide películas. Prefiere las de cowboys. Pero ésta seguro que le va a gustar”.

Pasaron algunos sábados, sin noticias. Un día Abras les contó que Perón había visto la película, pero dijo que algo estaba mal, que el verdadero fusilador no era Varela sino Elbio Anaya: “El tío del que tenemos en el Ejército”, agregó Perón aquel sábado, en referencia al entonces jefe del arma, general Leandro Anaya. “Pero el Anaya que decía Perón era el segundo de Varela” aclara Bayer. Perón se había ido a dormir sin decir qué hacer con la película. Los realizadores iban perdiendo toda esperanza.

Escena 18. Teléfono y el perro

Héctor Olivera recibía llamados de competidores y enemigos varios, simulando ser productores o periodistas.

–¿Y qué vas a hacer ahora con la película? ¿La vas a dar en muchos cines, o te la vas a meter en el culo? –lo provocaban.

–Andá a la puta que te parió –contestaba invariablemente Olivera.

Un día lo llaman de parte del señor Emilio Abras:

–Les quiero avisar que el general dice que pasen la película en todos los cines de la República.

–¡Andá a la puta que te parió! –gritó Olivera oliendo otra burla. Fernando Ayala tuvo una intuición. Llamó, y lo atendió una secretaria.

–El señor Abras está muy enojado. El señor Olivera lo insultó, después de todo lo que él ha hecho por la película.

Ayala hizo algunos pases de magia para reconstruir el teléfono roto, explicando que su socio estaba desquiciado. Abras los reunió. Perón había leído en La Nación un discurso del general Anaya anunciando algo así como que “las Fuerzas Armadas responden a sus mandos naturales”. Perón se puso furioso.

–¿Y a quién carajo van a responder? –gritó Perón arrojando al piso dicho periódico contrainformativo– ¿Qué es esto, un mensaje? Le voy a enseñar quién manda. Abras: ¿Como era la película del tío de Anaya? ¿La Patagonia rebelde? Bueno, que la den en todos los cines de país”.

Se estrenó en junio. “Un éxito descomunal” informa Bayer. La mandaron al Festival de Berlín y ganó el Oso de Plata, días después de la muerte de Perón (1º de julio de 1974). Ubica Bayer: “Quedaba Isabel con López Rega, se desata la Triple A, empiezan los crímenes y nos amenazan a todos los que hicimos la película”. El premio berlinés fue un escudo que duró poco. En octubre de 1974 prohíben la película. Los actores escapan frente a las amenazas. “Marlies se fue con los chicos. Vivíamos en Martínez. Le pedí a un vecino que nos tuviera el perro: ‘No me pidas eso, saben que es tu perro, se lo van a decir a la policía. Me comprometés’. Así era y así es este país”.

Luis Brandoni y Pepe Soriano en La Patagonia Rebelde.

Otra escena de la película, y de la historia argentina.

Bayer se refugió en una quinta de Quilmes, propiedad de un anarquista español de apellido Martínez. “Hermoso el lugar, lleno de pájaros. Pero yo no podía informarme sobre lo que estaba pasando”.

–Aquí no entra ningún producto de la burguesía. Para entretenerte, están mis discos de zarzuela. –le decía Don Martínez.

Escena 19. Junio de 1976. Junto al Obelisco

Dictadura en el poder. Bayer camina por la avenida Corrientes, y se encuentra con Rodolfo Walsh, que estaba en la clandestinidad montonera desde hacía casi dos años. “Me hace un gesto con la cabeza, y nos ponemos a mirar la vidriera de El Trust Joyero Relojero”. Veían los relojes y la calle reflejada en los vidrios.

–¿Qué hacés acá? Tenés que irte, Osvaldo – le dijo Walsh. .

–Mirá quién habla. El que está en peligro sos vos.

–A mitad de cuadra hay un café.

Se sentaron de espaldas a la puerta. Bayer dijo:

–No comprendo algo. Somos del año 27, vivimos el primer peronismo y era derecha pura. ¿Cómo te hiciste peronista?

–No te equivoques, soy marxista. Pero ¿dónde está el pueblo? –replicó Walsh.

–El pueblo es peronista, pero no es revolucionario.

–Ya vamos a ver.

Se dieron un abrazo.

Bayer escapó con apoyo de la embajada alemana. En el exilio vivió denunciando a la dictadura y se afilió al Partido Verde alemán. “Después me fui. Ellos sólo quieren cuidar la naturaleza, pero si no cambiamos el sistema capitalista no vamos a conseguir nada”.

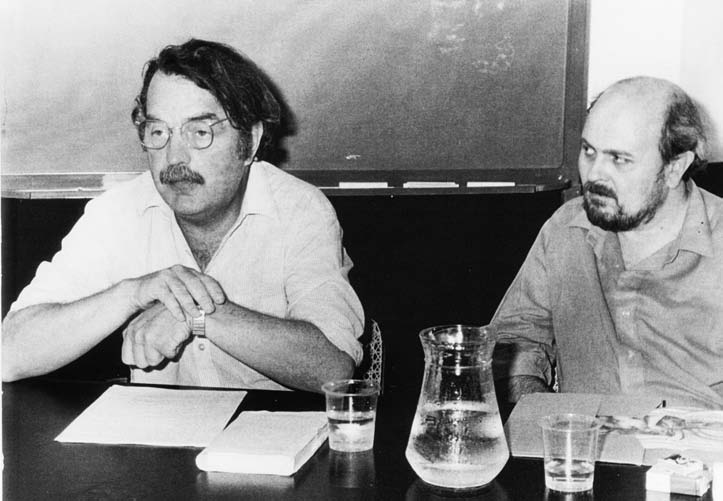

En Paris conoció a Osvaldo Soriano. Periodista y escritor, entre tantas, de novelas como No habrá más penas ni olvido, A sus plantas rendido un león y La hora sin sombra.

Bayer con su gran amigo, el escritor y periodista Osvaldo Soriano.

–Te felicito. Triste, solitario y final es una maravilla –saludó Bayer efusivo.

–Sí, pero soy poco hombre –contestó Soriano.

Unos años antes Bayer había leído una nota de Soriano con la versión policial sobre el caso de Severino Di Giovanni. No se conocían. Bayer lo llamó por teléfono. Soriano se defendió:

–¿Qué quiere que haga? Me dan la nota de un día para el otro. Y eso era lo único que había en el archivo.

–¿Sabés lo que te pasa? Que sos poco hombre –lo había sacudido Bayer aquella vez.

Cortaron al mismo tiempo: “Pese a aquella pelea, terminamos amigos para toda la vida”.

De vuelta en Argentina Soriano iba a El Tugurio los jueves, con Roberto Tito Cossa, David Viñas y León Rozichner. “Soriano los provocaba. Un día contó: ‘Pasé por la iglesia y no pude resistir la tentación de entrar y arrodillarme’. León se enojó: ‘Ustedes los católicos son todos degenerados, se arrodillan ante la cruz que es un instrumento de tortura’. Viñas terció diciendo que Rozichner no entendía nada. Soriano nos guiñaba un ojo a Tito y a mí como diciendo: lo logré de nuevo. Siempre los hacía engranar”.

En el avión que lo trajo de vuelta del exilio.

En la Plaza de Mayo Con Taty Almeida y Hebe de Bonafini, antes de la separación de Madres de Plaza de Mayo. “No me meto en las internas, ni discuto posiciones políticas que puedan tomar. Para mi las Madres son todas las que tuvieron el coraje de salir a la calle en plena dictadura”.

La Ronda de los jueves, con Osvaldo marchando con pancartas de periodistas desaparecidos.

Escena sin numerar

Bayer escribió un libro sobre fútbol, el guion más reciente de Awka Liwen, sobre la depredación contra los pueblos originarios, se maravilla con Schumann y Schubert, recibe estudiantes y periodistas, acepta invitaciones a escuelas, bibliotecas barriales. Agenda infinita, vida intensa: “A los viejos que no hacen nada no los entiendo. Con todo lo que hay que hacer, vivir, conocer”.

Con Marlies, la compañera de toda la vida.

Busca la agenda y anota su próxima participación en la presentación de un libro, que además tiene que leer. “Me levanto a las 5. Leo los diarios y contesto mails. Después escribo artículos y ando con mis memorias. Me hago el almuerzo, una siestita. A la tarde hay conferencias, entrevistas. Antes aguantaba hasta la una de la mañana. Pero a los 83 años, ¿qué querés? Me canso antes”.

De pasada acaricia las hojas de la enredadera del patio. Se sienta en la silla plegable como las de los directores de cine. Marlene mira hacia arriba. Bayer no está loco. Su locura en todo caso es una mezcla de entusiasmo, intensidad y coherencia. Por eso dice:

–Bueno, ¿y ahora nos tomamos un vinito?

En El Tugurio con un presente que le hicieron, una vieja bombita anarquista. De todos modos, una ética: “Yo soy un pacifista. Por la violencia no convencés a nadie”.

Comunicación

19 y 20 de diciembre: La crónica que nos parió

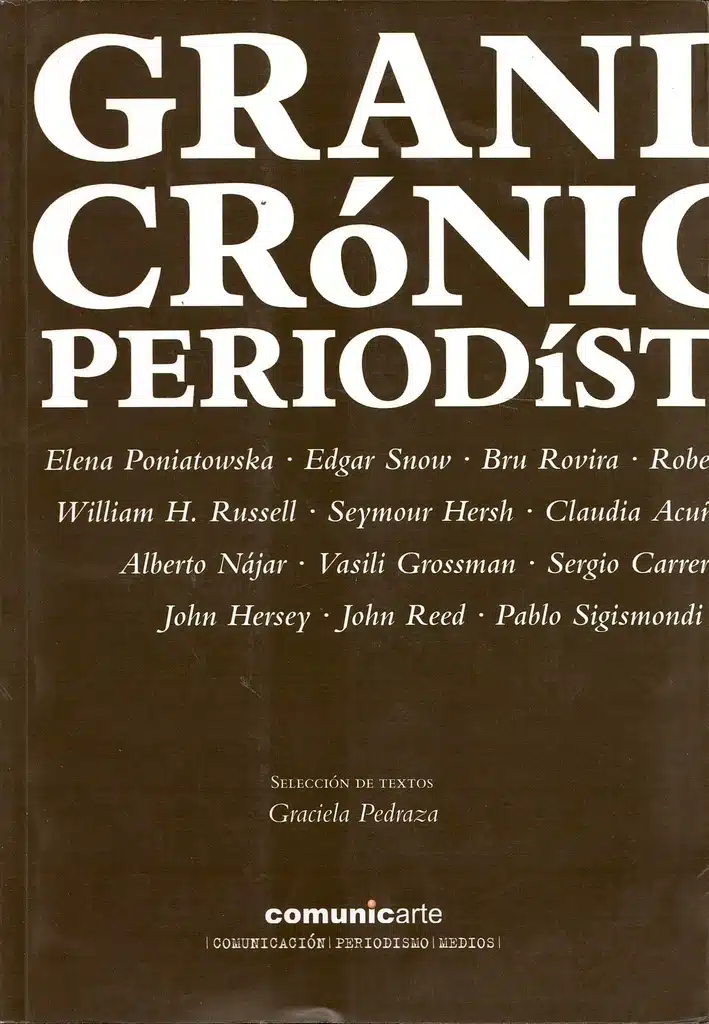

Esta nota cuenta la historia de Gustavo Benedetto, Carlos «Petete» Almirón, Gastón Rivas, Diego Lamagna y Luis Alberto Márquez, asesinados el 20 de diciembre de 2001 en Plaza de Mayo. No fue publicada en nuestra página web porque no existía. Fue distribuida por mail a una decena de direcciones con la esperanza de aportar algunos datos que transformaran la información sobre los muertos y heridos aquel 20 de diciembre en algo más que el mero número del que daban cuenta los medios comerciales. No sabíamos qué estábamos haciendo, pero sí porqué. Así, hace 24 años, nació lavaca. El texto de Claudia Acuña fue seleccionado en el libro Grandes Crónicas Periodísticas de la editorial ComunicArte junto a trabajos de José Martí, John Reed, Edmundo de Amicis, Edgar Snow, Seymour Hersh, John Hersey, Vasili Grossman, William Russell y Elena Poniatowska, entre otros.

En septiembre de 2024, la Corte Suprema dejó firmes las condenas a quien era secretario de Seguridad, Enrique Mathov, y al ex jefe de la Policía Federal Rubén Santos, fallo judicial que confirma al menos en parte lo que es una certeza cotidiana para pensar en tiempo presente: la posible responsabilidad penal de los funcionarios que ordenan reprimir y de quienes ejecutan esa orden.

Sin retocar las desprolijidades que la urgencia periodística nos dictó entonces, compartimos -ahora sí- con nuestros miles de lectores ésta, la primera crónica de lavaca, que acompañamos aquella vez con una palabra inventada: anticopyright.

El pasado 20 de diciembre, la jueza María Romilda Servini de Cubría en persona cruzó la Plaza de Mayo, esquivando gases lacrimógenos y pedradas, intentado encontrar allí al responsable de la represión que, apenas diez minutos antes, había observado en el televisor de su despacho. Eran las 11.30 de la mañana cuando la jueza habló con el uniformado de mayor rango que encontró en el tumulto. Sus palabras fueron claras:

-Soy la jueza federal de turno. Le ordeno el cese inmediato del operativo de desalojo de la plaza. Informe a quien corresponda que yo estoy a cargo de la seguridad de estas personas.

El uniformado le respondió que el mensaje sería transmitido al comisario mayor Norberto Edgardo Gauderio, el responsable de la Mesa de Situación de la Policía Federal en ese momento.

Luego, la jueza se dirigió a tres comisarías para liberar a quienes habían sido detenidos en las refriegas.

A las dos de la tarde regresó a su despacho. En la pantalla del televisor las imágenes eran claras. Nadie le había hecho caso.

Hoy, la jueza Servini de Cubría investiga cinco homicidios. Los dos primeros ocurrieron a las 16.20 en el cruce de Lima y Avenida de Mayo. El último fue antes de las 18. Ese fue el lapso más salvaje de la batalla de Plaza de Mayo. Fue, también, el que marcó el final de Fernando De la Rúa, tras 740 días de mandato. La quinta víctima cayó delante de las cámaras de televisión, en donde quedó impreso el grito: «Están disparando desde adentro». Los testigos señalan el edificio La Buenos Aires, en Avenida de Mayo 677, donde el Banco HSBC tiene cuatro cajeros automáticos en la planta baja y sus oficinas centrales en lo alto de una torre fuertemente custodiada: en la décima planta funciona la Embajada de Israel, luego de que, en 1992, un atentado terrorista destruyera su anterior sede. La justicia secuestró la cinta de la cámara de seguridad del banco, donde se puede ver difusamente a un grupo de cuatro custodios disparando desde el área de los cajeros automáticos. Las pericias preliminares realizadas sobre los vidrios del edificio indican que los cristales se astillaron por disparos efectuados desde adentro hacia afuera. Uno de ellos fue el que mató al muchacho que todos vieron caer ante las cámaras y que, según los registros de la causa, llegó muerto al Hospital Ramos Mejía a las 17.30.

Gustavo Ariel Benedetto, 23 años, hijo de su barrio -La Tablada-, egresado de la escuela secundaria y pública Número 155, trabajaba como repositor de la sección verduras del supermercado Dia durante doce horas al día y por cuatrocientos pesos al mes.

Su amiga y abogada, Cristina Laborde, lo describe como «un pibe de cutis blanco, flaco y muy alto: casi un metro noventa. Esa altura lo convirtió en un blanco fácil». Gustavo vivía con su madre y su hermana en una casa de una planta, con dos habitaciones, comedor, cocina, patio y perro. Su padre había muerto de cáncer nueve meses atrás y, desde entonces, él era el único sostén familiar. Su universo privado era su cuarto, con dos camas, un mueble para guardar ropa, un estante con CDs y equipo de música, un banderín de River Plate, un poster del retirado delantero Enzo Francescoli y la bandera de su banda musical preferida: Baroja, nacida y criada en La Tablada, como él. Rock duro y potente, con una guitarra furiosa, batería, bajo, saxo y canciones que hoy también suenan proféticas:

No esperes más que no hay a dónde ir/

Rompe la mentira que lo que falta es la verdad/

Solo lucha una vez/

La muerte está esperándote.

Sebastián Piacentini, el mejor amigo de Gustavo, es el autor de la letra y el que explica lo que ahora resulta obvio: «La muerte, la verdad y la mentira son temas que siempre están presentes en nuestra banda. No pensé en nadie en especial cuando la compuse. Se llama Sólo faltás vos y cuando la cantamos en un concierto, seis días después de la muerte de Gustavo, recordé todo lo que pasamos juntos. Y me di cuenta lo solo que se habrá sentido ese último día».

Ese último día, Gustavo se presentó a trabajar a las siete de la mañana, pero la amenaza de los saqueos obligó al supermercado a cerrar. Preocupado por la suerte del local, regresó al mediodía y comprobó el desastre: las persianas y los vidrios estaban rotos, las góndolas vacías, los destrozos desparramados por todos lados. Impotente, Gustavo decidió ir a Plaza de Mayo a protestar. Intentó convencer a varios amigos para que lo acompañaran, pero ninguno estaba disponible. Su determinación o indignación tiene esa dimensión: un muchacho que siempre estaba acompañado, escoltado por su barra de amigos, sube solo al colectivo número 126, viaja durante una hora y media y desciende cien metros antes de toparse con una bala.

Gustavo cayó en Avenida de Mayo al 600, delante de las cámaras, frente a los ojos de su mamá y su hermana. Las dos lo vieron morir por televisión, once días antes de poder festejarle el cumpleaños número 24, mientras escuchaban que alguien gritaba: «están tirando desde adentro».

Otro alguien, días después, dejó un mensaje en el contestador telefónico de la abogada Laborde con anónimas amenazas. Anónimas, también, fueron las manos que hackearon el correo electrónico que difundieron los amigos de Gustavo para obtener datos del asesinato. «También es un misterio -sigue la abogada- por qué tenía la cara lastimada con balines de goma. Las imágenes de la televisión lo muestran sangrando, pero con la cara intacta. Un testigo declaró que tampoco recuerda haberle visto esas marcas. Pero cuando nos entregaron el cadáver tenía las mejillas heridas, como si hubiese recibido una ráfaga».

Es jueves, son las cinco y media de la tarde, pero ha pasado ya una semana desde la batalla de Plaza de Mayo y la guardia del Hospital Ramos Mejía está tranquila. El jefe aclara que no está autorizado a dar información oficial. Recuerda perfectamente que hasta allí no llegó Gustavo Benedetto, sino su cuerpo. Por eso, en los registros de la guardia está inscripto como «N.N., varón». Los médicos se limitaron a constatar su muerte. «Esa tarde estábamos desbordados. Nos hicieron trabajar de lo lindo. Y salvamos a varios. Ya desde la madrugada atendimos heridos, pero los más graves empezaron a llegar poco después de las cuatro de la tarde. Estuvimos en el quirófano hasta las dos de la mañana, sacando balas de todo calibre».

Cuando se le pide que recuerde qué fue lo que más le llamó la atención de todos esos cuerpos heridos que desfilaron por sus manos, responde sin dudar:

– Los tatuajes y los cortes.

– ¿Qué cortes?

– Cortes, heridas viejas. La mayoría eran chicos jóvenes, aunque parecían mucho más jóvenes de lo que en realidad eran, con tatuajes y cicatrices por todos lados. Le puedo asegurar que no era gente como usted o como yo.

– ¿En qué sentido?

– No eran de clase media. Seguro.

En la sala de cirugía del tercer piso todavía está internado Marcelo Dorado, uno de los obligados pacientes del jefe de guardia. El chico tiene el pelo desordenado, una remera gastada y un pantalón corto, deportivo, con varios campeonatos y lavados. Está muy pálido, ojeroso, flaco. A simple vista parece un adolescente de 18 años. Tiene 28.

Marcelo trabaja desde hace cuatro años en una empresa de cerramientos de aluminio, de 9 a 18. Su obligación es ir todos los días de la semana en ese horario, pero solo cobra por cada trabajo efectivamente realizado. En las buenas semanas, se lleva entre 200 y 300 pesos. En las otras, nada.

Ese día de furia, la empresa lo había destinado a unas oficinas de la calle Salta para trabajar en una mudanza. Llegó temprano, con otros dos compañeros que lo ayudaron a desarmar todo, mientras escuchaban la radio. Al mediodía, le plantearon al responsable del lugar que sería mejor dejar para otro día el traslado, ya que estaban en plena zona de combate, a unas pocas cuadras de Plaza de Mayo. El hombre les dio la razón.

Marcelo se despidió de sus compañeros y apuró el paso: quería llegar a Retiro para tomar el tren que lo regresaba a su empleo, en las afueras de Buenos Aires. Apenas se acercó a la zona del Obelisco vio la nube gris de gases lacrimógenos. Pero como ni el tránsito ni los semáforos estaban cortados, pensó que no sería para tanto. Esperó, hasta que creyó que la refriega entre manifestantes y policías se había calmado y retomó la marcha.

Marcelo traza en un cuaderno su recorrido. Dibuja en el centro el Obelisco. Una línea que lo atraviesa y que corresponde a la Avenida de Mayo. Y a la derecha, una trinchera, que calcula a una cuadra de distancia, hacia el lado de la Plaza. «Desde allí salían y hacia ahí se replegaban». Está hablando de la Policía Federal.

Tras cinco intentos fallidos de cruzar el Obelisco, Marcelo comprendió la táctica del combate: la policía avanzaba tirando gases y repartiendo palos y, tras unos minutos de refriega, se replegaba. Luego, volvía a la carga. Esos intervalos fueron los que él confundió con la calma. Y en cada uno de ellos intentó avanzar, hasta que no pudo evitar lo inevitable.

Marcelo llamó a su jefe desde la cabina de un teléfono público, en el cruce de Alsina y Nueve de Julio, para avisarle que estaba demorado. Allí recibió los tres balazos. Uno le pegó en la pierna y fue el que lo tumbó en plena avenida, mientras los autos intentaban esquivarlo. Un taxista lo cargó en su auto para llevarlo a un hospital y cuando le sacó la mochila, que todavía colgaba de su hombro derecho, se dio cuenta que tenía un segundo impacto. Fue el que le perforó la pleura y le dejó el pulmón en pronóstico reservado.

El tercer disparo se lo señaló el jefe de la guardia. Le dijo:

– Lo del pulmón es delicado: hay que sacar sangre y aire y mantenerlo controlado. Recién después podemos extraer el proyectil. La bala en la pierna es la que te da esa sensación de hormigueo porque quizá está rozando algún nervio, aunque no creo que sea nada grave. Por ahora tampoco vamos a tocarla. Lo importante es que zafaste de la más jodida. Esa fue apenas un beso, pero podría haber sido el último.

Marcelo aparta sus rulos desordenados y muestra la huella que le dejó el roce del plomo, en la base del cráneo. «Nunca, jamás, se me había cruzado por la cabeza que las balas eran de verdad. Yo veía que la policía tiraba, pero creí que eran balas de goma. No es que yo sea un imprudente ni un colgado y por eso me empeciné en cruzar. Simplemente creí que eso no se podía hacer. Y que no lo hacían».

Es difícil saber qué habrán imaginado los médicos de guardia al encontrarse con Marcelo, tendido en la camilla, temblando de miedo. Pero es posible que no hayan encontrado allí ninguna huella que les permita descifrar su historia.

Marcelo nació y se crió en San Martín, una localidad del oeste bonaerense marcada por el surgimiento y caída de grandes fábricas, pequeños talleres y centros comerciales que la convirtieron en los años 60 y 70 en un punto clave del cordón industrial bonaerense, hoy poblado de fantasmas. Edificios vacíos, persianas cerradas, grandes parques industriales convertidos en hipermercados. San Martín se quedó sin trabajo, pero con su numerosa población intacta. La postal de la crisis la traza hoy un estudio realizado por la consultora Equis en la zona: en el año 2000, el 54,2 por ciento de los asalariados del Gran Buenos Aires tenían ingresos por menos de 500 pesos en un país cuya canasta familiar, según la misma consultora, se calcula en 1.025 pesos.

Marcelo tiene título secundario, un teléfono celular, una computadora y una casilla de email. Tiene un padre que es empleado en una farmacia, una mamá ama de casa y una novia, Verónica, con la que quiere casarse desde hace diez años. No es pobre, pero se ha empobrecido. No es un adolescente, pero sus ingresos oscilantes le impiden hacerse adulto. No sabe cómo construir su futuro, pero hasta tanto ancla sus sueños a un objeto: su batería. A ella le dedica sus horas libres. Toca en tres conjuntos, con los que ensaya en diferentes días, siempre después de cumplir con el horario del único trabajo que consiguió en todos estos años y con el que cual prometió cumplir, pase lo que pase, hasta que las cosas con la música vayan mejorando. «Pero ahora renuncié. Una de las cosas que aprendí con todo esto es que si me voy a morir de hambre, que por lo menos sea con algo que me gusta. No pienso hacer nada que no me guste. No tengo porqué aguantarlo. Eso es lo que aprendí en el Obelisco el otro día. Y creo que ahí me encontré con otra gente que, como yo, ya no se la banca».

Cuando se le pregunta si tiene miedo, su respuesta también es didáctica: «Tengo miedo porque sé que en la música todo es a pulmón. Y mirá como estoy». Marcelo levanta la sonda que sale de su pulmón y una bolsa de sangre y aire queda a la vista.

Es un líquido oscuro, vicoso, impresionante.

Cintia Castro, miembro del cuerpo legal de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, informa que ya presentaron veintidós demandas ante el juzgado de la doctora Servini de Cubria por los delitos de tentativa de homicido, lesiones, tratos crueles, degradantes e inhumanos, daños y robo. Pronto serán veintitrés, ya que el padre de Marcelo escogió esa organización para presentar su caso.

Del resumen de esas demandas, Castro llega a las siguientes conclusiones: «Hubo tres focos de represión claramente diferenciados y que geográficamente podríamos delimitar en la zona de Plaza de Mayo, en Congreso y en las proximidades del Obelisco».

En la zona del Obelisco y Avenida de Mayo se concentraron los casos con balas de plomo. Además de los muertos, la Liga denunció tres heridos con bala de plomo en la cabeza. Dos son motoqueros (mensajeros que se desplazan en motocicletas y que participaron de la protesta de manera tal que un cronista los bautizó «la caballería de los manifestantes»). El tercero es un estudiante del magisterio J. V. González. Las lesiones lo dejaron sin movilidad de la cintura hacia abajo.

En Plaza de Mayo se concentran las denuncias por golpizas y malos tratos, que incluso continuaron una vez producidas las detenciones, en las comisarías. La Liga las menciona por sus números: seccional primera, segunda, tercera y sexta. Castro sintetiza así lo que vio: «La gente que vino acá a firmar la demanda estaba violeta por los golpes recibidos»

En Congreso, la mayoría de las denuncias son por heridas de balas de goma. «Hay una chica integrante de la agrupación Hijos ( agrupación que reúne a los hijos de los desaparecidos durante la dictadura militar) que está con riesgo de perder el ojo y otra a la que le sacaron doce balazos de goma de las piernas» , asegura Castro.

Otra de sus conclusiones es que del relato de los heridos se establece un pico: entre las 16 y las 19.30. «En ese horario se concentran los casos más graves».

-¿Notó que tuviesen algo más en común?

-Sí: son todos jóvenes. Y no hay rubios.

Fernando Almirón comienza por señalar las diferencias con su hermano Carlos. «El era narigón y yo no. El era re estudioso y yo no terminé la secundaria. El tenía 23 y yo 19. A él le gustaba Hermética (un grupo de heavy metal) y a mi la cumbia. El era hincha de Independiente y yo de Los Andes. El era blanco y yo soy morocho». Aunque para él la principal diferencia era otra: a él no le interesa la política y su hermano era militante. Carlos se acercó a una organización social en una protesta contra la violencia policial y siguió participando en la Universidad, en donde cursaba la carrera de Sociología.

Los dos vivían con su bisabuela, Martiniana, de 82 años, en Lanús, una localidad del sur bonaerense de casitas bajas y calles arboladas. La de los Almirón es grande, con tres habitaciones, un jardín en el frente y una parrilla al fondo, custodiada por dos perros. De allí partió Carlos el jueves 20 por la mañana hacia Plaza de Mayo y desde allí salió Fernando desesperado, cuando le anunciaron que su hermano había muerto por un impacto de bala en el tórax. Allí también lo velaron el domingo 23 y desde allí partió el cortejo fúnebre con más de mil personas gritando una consigna política más vieja que el cadáver: «la sangre derramada no será negociada».

La misma consigna escuchó María Mercedes Arena en el sepelio de su marido, Gastón Riva, el padre de sus tres hijos, el motociclista que trabajaba desde las seis y media de la mañana hasta las doce de la noche, el primer muerto registrado a las 16.20 en Lima y Avenida de Mayo, el que recibió el impacto en pleno corazón, el hombre al que su mujer no quiere que se lo identifique por ninguna otra cosa que no sean todas estas. «El no era dirigente motoquero. Ni siquiera estaba afiliado. Estaba caliente, como todos, y seguramente por eso participó de la protesta. Por toda la situación económica, por lo que estamos pasando y porque tenemos tres chicos. ¿Le parece poco?».

Muy cerca de él y a la misma hora cayó Diego Lamagna. Poco se sabe hasta ahora de Diego: sólo que tenía 26 años, era estudiante y vivía con su madre , quien hace poco tiempo había perdido otra hija. Una tercera se la llevó ahora con ella a Puerto Madryn, en la Patagonia.

El quinto muerto parece ser la única excepción. Luis Alberto Márquez no tenía veintipico, sino 58 años. En el expediente consta que le dispararon dos veces: una en el cuello y otra en el pecho, en la esquina de la avenida Nueve de Julio y Sarmiento. Allí está ahora su hijo, Daniel Márquez, participando de una ceremonia organizada por el Grupo de Arte Callejero (GAC) y que a siete días de la batalla recorre los cinco puntos de la ciudad en donde ha caído cada muerto. En cada uno, colocan un pequeño altar, desparraman flores y velas y despliegan un cartel con la consigna: «Asesinado por la represión policial en la rebelión popular del 20 de diciembre de 2001».

Daniel tiene 24 años, ojos azules y algunas pecas. Lleva un pantalón de color claro y una chomba roja. Cuando los manifestantes -que apenas suman doscientos- dejan de vivar el nombre completo de su padre, se le acercan unos hombres que ni siquiera conoce, le dan un beso, le piden fuerza y lo dejan solo. Daniel mira sin llorar esa tumba improvisada con cartones, tela negra, velas y flores. Su papá trabajaba muy cerca, comenta. Era vendedor de seguros. Era militante peronista.

Daniel está, literalmente, aterrizando en ese pedazo de suelo argentino. Acaba de llegar de España. Pero su relato no arranca allí, sino en el punto exacto de lo que recuerda como una pesadilla. «La caída comenzó hace diez años. En el 93 nos fuimos por última vez de vacaciones. Al poco tiempo, mis padres se separaron. Empezamos a estar muy mal económicamente. Decidí terminar el secundario a la noche, para poder trabajar. Intenté de todo. Mi último empleo fue como repositor en el supermercado Wal-Mart. De lunes a sábados, nueve horas, por 600 pesos mensuales. No estaba mal. El problema no era el sueldo ni el tipo de trabajo, sino el futuro: en este país por más que te mates trabajando, lo mejor que te puede pasar es mantenerte en el mismo lugar, muerto de miedo, esperando que te bajen el sueldo o te despidan. Entonces, empecé a pensar en irme. Compré el pasaje a fines de noviembre y viajé el 4 de diciembre. El día que mataron a papá había conseguido mi primer empleo en Madrid. Estaba feliz».

-¿Qué hacías?

-Era pintor de paredes.

Foto> Cooperativa SUB

Comunicación

De Maradona a los algoritmos y las sorpresas que no aparecen en ningún tour: una vuelta al mundo de Periodistán

Fernando Duclos se hizo conocido por un mote que mezcla su viajes con su profesión y pasión: contar historias. Los tropezones en el periodismo, el golpe que lo rompió y la sonrisa perdida. La viralización de un tuit y el arte de surfear la ola de las redes. Tres libros, cientos de países, charlas, tours, ataques libertarios, teléfonos que te comen, y una mirada original para salir de la burbuja. Por Sergio Ciancaglini

(más…)

NotaHace 3 semanas

NotaHace 3 semanasComienza un juicio histórico por fumigaciones con agrotóxicos en Pergamino

NotaHace 3 semanas

NotaHace 3 semanasAdiós, Capitán Beto

PortadaHace 2 semanas

PortadaHace 2 semanasOtra marcha de miércoles: video homenaje a la lucha de jubiladas y jubilados

ActualidadHace 7 días

ActualidadHace 7 díasReforma laboral: “Lo que se pierde peleando se termina ganando”

ActualidadHace 2 días

ActualidadHace 2 díasPablo Grillo con lavaca: “Quiero ver a Bullrich presa”