Mu204

Narco-capitalismo: adelanto de un nuevo libro

Compartimos el prólogo del próximo libro de lavaca que reúne el trabajo del Observatorio de violencia patriarcal Lucía Pérez y revista MU. Los viajes para comprender la realidad de los territorios y el concepto de “narcofemicidio”. La responsabilidad del Estado. El tejido colectivo como respuesta: la teoria y las prácticas que surgen junto a familias víctimas. Por Claudia Acuña.

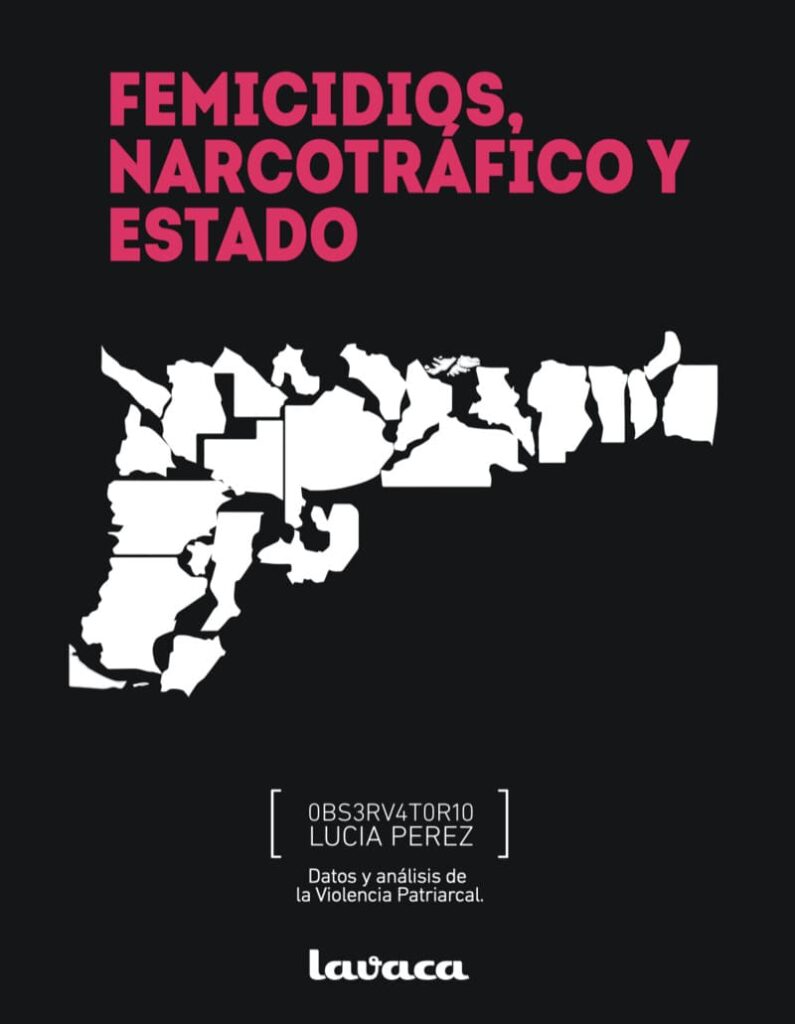

Narcotráfico, feminicidio y Estado son tres temas complejos, cada uno con implicancias políticas, sociales y económicas, la mayoría de las veces analizadas sesgadamente, sin relacionarlas. Esa opacidad es la que nos impulsa a meternos en ese lodazal asumiendo los riesgos que implica la inmersión en territorios enceguecidos por la violencia, guiadas solo por la certeza de los hechos.

Debemos decir, en primer lugar y rápido y claro: pensar qué estamos haciendo en esta época horrible es un deber y una necesidad. No podemos hacer sin analizar las acciones, sus consecuencias y sus derivas porque el daño es enorme y no estamos ajenas a agrandarlo ni a maquillarlo.

Se trata, en todo caso, de afrontar una oportunidad que nos ha otorgado la Historia y que nos interpela con su urgencia.

Hay que hacerlo todo de nuevo.

Hay que pensarlo todo de nuevo.

Hay que explicarlo todo de nuevo.

Estos tres desafíos, además, se entrecruzan con la violencia y el odio como políticas de Estado, con genocidios que se transmiten en noticias diarias y con el léxico de un fascismo de otro tipo, aunque siempre es el mismo: el de las corporaciones contra las sociedades.

En este contexto la violencia patriarcal es, por un lado, reveladora, por obscena, y por el otro, perturbadora porque las palabras para definirlas han sido gastadas por los usos que les ha dado el poder. El lenguaje, al igual que todo lo humano, está exhausto.

Estos tiempos de tensiones extremas también obnubilan los futuros posibles, que se intuyen peores.

El pesimismo es el lujo de los ricos, nos advirtió la activista Angela Davis y sus palabras resuenan hoy como un desafío. Es el filósofo Paul Preciado quien nos advierte que el optimismo no es un estado de ánimo, sino una metodología política. “Hay algo de lo que vivimos que no es apocalíptico: es anunciador de otro tipo de realidad. Tenemos la capacidad colectiva de tomar conciencia de lo que está pasando y, por primera vez en la Historia, de compartir esa experiencia a escala planetaria para intercambiar tecnologías sociales, conocimientos, afectos y saberes1”, señala Preciado para indicar de dónde aferrarnos frente a este tsunami desesperanzador: de nosotras, de lo que hacemos juntas.

Así, mientras nutrimos ese pequeño tesoro del hacer común, que se cuece como un guiso al que condimentamos con nuestras prácticas cotidianas, mínimas, pero sostenidas -porque de eso se trata crear: del hacer persistente – por otro frente se nos desafía con la cooptación de un progresismo decrépito que necesita nutrirse de lo nuevo para seguir siendo una alternativa restauradora de lo viejo, como si la única opción a la distopía fascista fuera volver atrás, a los tiempos que por pasados parecen mejores.

Avanzar en las tinieblas del presente plantea interrogantes que no son nuevos si tenemos como brújula la memoria de nuestro continente y como espada las manos aferradas a nuestras hermanas y maestras.

La mía es María Lugones, quien me recuerda:

“Si la resistencia la pensás como oposición, es un caso. Pero si la pensás como tejido, es otro. Y se teje con lo que hay. Y hay malo y hay bueno. Y lo malo se ha incorporado a lo bueno, y viceversa. Eso es así. Pero también es así que en algún lado debe estar escondido nuestro yo comunal, aquello que nos hace sentir parte de algo inmenso. Si pudiéramos hacer florecer eso, todo sería distinto. Y eso no florece con palabras, quizá. Eso hay que hacerlo juntas. Si vos me preguntás cómo se hace el chuño no puedo enseñártelo bien con palabras: lo tenemos que hacer juntas. Hay ciertas cosas que tenemos que vivir sin palabras. Y una de esas cosas es pensar en el cuerpo y en la sexualidad sin palabras, porque eso sería definirlo con una identidad: lesbiana, queer, mujer, trans. Nuestro rol como pensadoras es estar hoy a lado de la gente. En silencio. Tenemos que reemplazar la rigidez de la Modernidad con el cuerpo a cuerpo, el mano a mano, tejiendo juntas el yo comunal. Tenemos que aceptar que nosotras, hoy, no tenemos una lengua que nos exprese. Toleremos esta transición sin cerrar nada. Abramos”.2

María nos legaba así un desafío epistemológico: parir el nuevo sujeto del feminismo. “Nos estamos moviendo en una época de cruces, de vernos unas a otras en la diferencia, construyendo una nueva sujeta de una nueva geopolítica feminista de saber y amar”.

Durante más de una década hemos estado disfrutando del silencio del hacer comunal, analizando juntas datos, compartiendo marcos teóricos y legales, soportando experiencias judiciales, subrayando expedientes y organizando desde marchas hasta formas de solventar los costosos gastos que cada uno de estos crímenes requiere, mientras a nuestro alrededor se urdían discursos que intentaban explicar lo que hacíamos con palabras ajenas. Este libro es entonces nuestra manera de compartir con voz propia nuestras experiencias, lecturas, datos e investigaciones, en medio de la ruidosa violencia verbal fascista que pretende instaurar el negacionismo femicida y el silencio aturdidor de la burocracia de género. Su propósito sigue siendo idéntico que el propuesto por Lugones: abramos.

Crimen de Estado

Hacer la arqueología de la palabra femicidio no un mero ejercicio enciclopédico: es señalar su significado político. La impunidad y la falta de capacidad del Estado para dar respuesta son los elementos claves de su conceptualización. Así lo define en el año 1974 la escritora feminista Carol Orlock en su libro titulado Femicide, que nunca fue publicado. Dos años después, la autora sudafricana Diana Russell se encargó de difundir el término cuando declaró en el Tribunal Internacional de Crímenes contra Mujeres, en Bruselas.

En Latinoamerica la palabra femicidio fue determinante para condenar los crímenes producidos por el narcotráfico en Ciudad de Juárez, que comenzaron a tener difusión pública en 1993. “El detonante de estas muertes violentas de mujeres radicó en un fuerte debilitamiento del Estado, motivado por la corrupción, la negligencia, las redes del narcotráfico y la explotación sexual. Como resultado se dio una situación general de impunidad hacia los feminicidios”.3

La antropóloga Marcela Lagarde –nacida en Argentina y residente en México– aclara que en diferentes países latinoamericanos se utiliza tanto “femicidio” como “feminicidio” para referir a lo mismo: no debería entonces ser un criterio el uso de uno u otro término para establecer diferencias en cuanto al concepto principal.

Señala también Lagarde que “hay condiciones para el feminicidio cuando el Estado o alguna de sus instituciones no da las suficientes garantías a las niñas y a las mujeres y no crea condiciones de seguridad que garanticen sus vidas en la comunidad, en la casa, ni en los espacios de trabajo de tránsito o de esparcimiento”.4

Este marco conceptual se completa con el aporte de la antropóloga mexicana Julia Monarrez Fragoso, residente en Ciudad de Juárez, quien define específicamente los crímenes cometidos en contexto de impunidad narco como “femicidio sexual sistémico” . Monarrez fue una de las peritas que testificó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en lo que se conoce como el caso Campo Algodonero. En la sentencia, el tribunal toma como base para atribuir responsabilidad al Estado –por la acción de particulares– la doctrina del riesgo previsible y evitable. Para analizar la atribución de responsabilidad del Estado mexicano en esos crímenes, la Corte divide el caso en dos momentos. El primero, antes de que el Estado tuviera conocimiento de la desaparición de las víctimas. El segundo, después de que se tuvo conocimiento de dichas desapariciones. El tribunal interamericano concluye que la responsabilidad se configura en el segundo momento, debido a que, una vez que el Estado tuvo conocimiento, no se realizaron las investigaciones en cumplimiento del principio de la debida diligencia.5

¿Qué significa concretamente “debida diligencia”? “La norma de la debida diligencia ha sido definida con distintos términos, entre ellos una obligación internacional, un estándar de conducta, un deber o un principio general. Para comprender el desarrollo de este principio es importante señalar que hasta entonces se consideraba a las violaciones a derechos humanos únicamente como aquellas que eran cometidas por agentes estatales. Por ejemplo, ante casos de tortura, se imponía sobre el Estado la obligación de investigar, sancionar y reparar. Sin embargo, originalmente estas obligaciones específicas en materia de derechos humanos no estaban desarrolladas para aquellos sucesos delictivos cometidos por particulares. El fallo de Campo Algodonero extiende el deber de la debida diligencia, es decir, impone una carga sobre el Estado al exigirle adoptar todos los medios posibles y adecuados a su alcance para proteger los derechos humanos en caso de ser vulnerados por particulares. Así, el deber de la debida diligencia en la justicia de género se desarrolló en los sistemas internacionales de protección de derechos humanos, ante la deficiencia del aparato estatal en temas de acceso a la justicia, debido proceso y fallas en la provisión de las garantías judiciales mínimas en casos de violencia contra las mujeres”.

Resalta el fallo de Campo Algodonero, emitido el 16 de noviembre de 2009: “El feminicidio es la culminación de un ciclo de violencia en el que se encuentran inmersas las víctimas. Por ello, el deber de prevención es crucial para romper con este ciclo y abarca todas aquellas medidas jurídicas, políticas, administrativas y culturales tendientes a la promoción de los derechos humanos y a asegurar que las eventuales violaciones a estos sean tratadas como hechos ilícitos por las autoridades estatales”.

Desde entonces la Corte Interamericana ha definido qué significa el concepto de “debida diligencia” exigiéndole a los Estados que en la investigación y sanción de estos crímenes tome en cuenta:

La complejidad de los hechos,

El contexto en que ocurrieron

Los patrones que explican su comisión, evitando omisiones al recabar pruebas y al seguir líneas lógicas de investigación.

También señala que “existe una práctica instaurada en los operadores judiciales para desacreditar a las víctimas de violencia de género motivada por la indagación sobre el rol social, la sexualidad y las prácticas de las mujeres” y especifica que “el principio de la debida diligencia no implica la sola existencia de recursos para atender la violencia contra las mujeres, sino que estos mismos recursos sean accesibles para las personas, además de eficaces”.6 Y define qué significa que sean eficaces: las medidas adoptadas “deben ser adecuadas y efectivas. Esto implica que, “para que las medidas sean adecuadas, deben ser idóneas para enfrentar la situación de riesgo en que se encuentre la persona, y, para ser efectivas, deben ser capaces de producir los resultados para el que han sido concebidas”.7

Narcotráfico y femicidio

La política prohibicionista de las drogas que se ha transformado en doctrina de todos los Estados ha tenido consecuencias directas sobre las poblaciones más vulnerables y, por tanto, sobre las mujeres. “Primero, porque en las políticas prohibicionistas las drogas se vuelven mercancías costosas con una comercialización rentable, por lo tanto, hay un crecimiento del narcotráfico y del poder paralelo creado por las organizaciones delincuenciales. Segundo, porque para erradicar las actividades de estas organizaciones delincuenciales, los Estados refuerzan el aparataje policial y militar en el combate contra las drogas. Ambas circunstancias son consecuencias del régimen prohibicionista y han provocado que el número de muertes de personas sea realmente alto, especialmente en países como México, Guatemala, Colombia, Perú y Honduras”.8

El criminólogo Paul Goldstein ha propuesto tres clasificaciones para comprender la relación entre las estrategias antinarcóticas y el alza en las cifras de violencia y de incidencia delictivas.

Los delitos que se cometen bajo los efectos de las drogas.

Los delitos que se cometen para obtener dinero o drogas, para atender el consumo o la adicción de las personas.

Los delitos que se cometen en el marco de la estrategia de control de drogas.

Las consecuencias para la población femenina son evidentes: el aumento de las encarcelaciones por delitos relacionados con la droga y de la violencia que ejerce el narcotráfico sobre los cuerpos femeninos. “Los puestos o roles más bajos tienen una mayor exposición al poder punitivo del Estado. Estos roles son desempeñados, en su mayoría, por mujeres que tienen condiciones de alta vulnerabilidad socioeconómica. El hecho de que ellas desempeñen los roles inferiores en las redes de comercialización es paralelo a las condiciones de pobreza que padecen dentro del sistema social. A su vez, las investigaciones revelan que las mujeres que entran en el mundo del tráfico constituyen un grupo especialmente vulnerable en relación con el resguardo de sus derechos. Al tratarse de un colectivo estigmatizado y pauperizado, que no suele conseguir que sus necesidades de asistencia y patrocinio jurídico sean cubiertas por abogados particulares, la adecuada defensa de sus derechos constituye uno de los grandes retos de la defensa pública”.9

En el caso de Argentina, el Comité contra la Tortura informó que entre 1989 y 2008, la cantidad de hombres detenidos aumentó un 112 %, mientras que el incremento de mujeres fue de un 271 %, en general procesadas por vender droga al menudeo. Como señala el informe realizado por la Red Federal de Periodismo Judicial: “Las mujeres involucradas en el microtráfico de drogas en general son madres jóvenes, y sin recursos económicos, educación ni empleo formal. En Corrientes, La Pampa, Misiones, Salta, Santa Cruz, Santa Fe y Tucumán resulta frecuente que estas mujeres registren antecedentes de haber sufrido violencia de género”.10

La relación del narcotráfico con los femicidios es lo que desarrollamos a lo largo de este libro, a partir de crímenes concretos y tramas territoriales específicas. Lo que aquí queremos destacar es que existe en Argentina una herramienta concreta para investigarlos: el protocolo de la Unidad Fiscal especializada en violencia de género define una categoría especifica que denomina “femicidios en contextos de criminalidad organizada”. Son aquellos que describe como “los homicidios de mujeres que suelen emerger de su utilización como mercancías, como producto de venganza entre bandas, por el escaso valor asignado a su vida o como respuesta a su desviación en relación con lo que se espera que sea su comportamiento de acuerdo con el estatus de su género”.11

Detalla el protocolo algunas características vinculadas a este tipo de femicidio:

Pueden existir con antelación al acto femicida conductas que hayan menoscabado o anulado los derechos de la víctima (captación y traslado de una persona extranjera, privación de libertad, suministro de estupefacientes, etc.);

A veces media el previo secuestro o incomunicación de la víctima con respecto a su entorno familiar/amistades; ‘ puede tratarse de “femicidios sin cuerpo”, ya que los cuerpos de las víctimas usualmente son descartados por vías que impiden su hallazgo (en estos casos, las investigaciones se inician como denuncias de desapariciones).

Los que contamos a continuación es cómo el Poder Judicial invalida esta herramienta.

Mu204

Cuestión de fe: Padre Paco Olveira

Marcha cada miércoles con los jubilados. Fue golpeado, gaseado, detenido. Nació en Málaga, se nacionalizó argentino y vivió siempre en en villas y barrios pobres. De su abuelo anarquista a lo religioso, con los pies en la tierra. Cristianismo, peronismo, el país narco, el aborto. Lo subversivo, los crucificados del presente y dónde busca la esperanza. Por Sergio Ciancaglini.

(más…)Mu204

Estado de situación: el monitoreo de la Comisión Provincial por la Memoria

En cinco meses de 2025 hubo más detenidos y heridos en manifestaciones que en todo 2024: dato de este organismo público y autónomo que monitorea la acción de las fuerzas de seguridad. Policías sin identicación; el uso de hidrantes, motos y hasta helicópteros versus personas con bastón, andador o en silla de ruedas; las videolmaciones a manifestantes, entre otras tareas de inteligencia; el Congreso convertido en perímetro de detención. La evaluación sobre la dimensión de la represión. Por Lucas Pedulla.

(más…)Mu204

La naranja mecánica: CEPA. Cuerpo de Evacuación y Primeros Auxilios

Son las personas de chaleco naranja que todos los miércoles asisten a jubilados, jubiladas, reporteros y manifestantes heridos por las fuerzas federales. El 2001 como fecha de nacimiento. De Ucrania y Sudán del Sur al Congreso como zona de guerra. Las armas traumáticas y el spray pimienta. La doctrina Manaos. En tiempos de la tiranía del individualismo, cómo mover la solidaridad para ayudar a curar esta época. Por Lucas Pedulla.

(más…)

NotaHace 2 semanas

NotaHace 2 semanasComienza un juicio histórico por fumigaciones con agrotóxicos en Pergamino

NotaHace 2 semanas

NotaHace 2 semanasAdiós, Capitán Beto

PortadaHace 1 semana

PortadaHace 1 semanaOtra marcha de miércoles: video homenaje a la lucha de jubiladas y jubilados

NotaHace 4 semanas

NotaHace 4 semanasGesta por el agua: Mendoza se moviliza a Uspallata contra la avanzada megaminera

ActualidadHace 7 horas

ActualidadHace 7 horasReforma laboral: “Lo que se pierde peleando se termina ganando”