Nota

La deuda ecológica

Deuda externa, recursos naturales y humanos, “objetivos estratégicos” y disputas de las potencias. Lo ecológico y la pregunta: ¿por dónde se sale del laberinto? Lo que dicen las comunidades sobre el presente. Por Sergio Ciancaglini

El laberinto está construido con materiales inflamables:

-Crisis, militares, tarifazos, grieta, seguridad interior, FMI, pobreza, objetivos estratégicos, recesión, protesta social, soja, deuda externa, planes sociales, agua, inflación, recursos naturales, desempleo crónico.

-Todo lo anterior se consume regado con aportes electorales truchos, lavado de dinero, papers offshore, obras no públicas, círculos de poder cash, choferes con birome y justicia sinuosa.

Las horas mediáticas dedicadas a no decir mucho sobre estos temas son lisérgicas, para que estemos aparentemente hiperinformados sin entender nada. En el laberinto miramos las pantallas, pero parece que nadie detecta la salida.

Semejantes incertidumbres no se van a solucionar en estas dos páginas, pero reunir voces, miradas y argumentos poco mediatizados tal vez funcione, como mínimo, para descubrir otros lugares desde los cuales pensar y/o sentir el presente inflamable.

El combo

Se pueden relacionar seriamente crisis económica, endeudamiento externo, sangría de recursos naturales y la intención oficial de hacer intervenir de algún modo a las fuerzas armadas en seguridad interior?

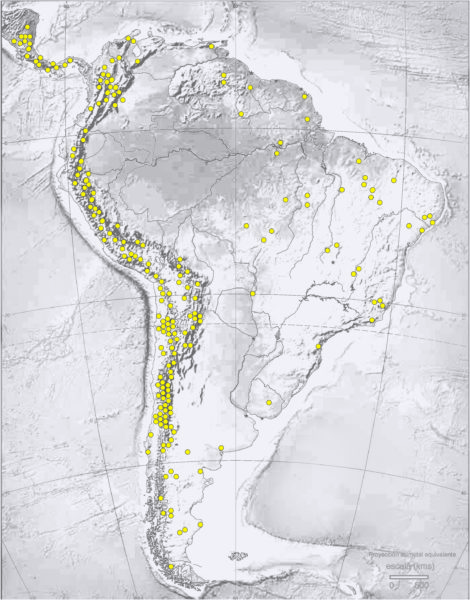

“La hipoteca del endeudamiento obliga a la Argentina a tener permanentes saldos en dólares para pagar a los acreedores y al FMI” explica el ex diputado Claudio Lozano, Coordinador del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP). “Eso significa una especie de extorsión y presión sobre lo que permite obtener los dólares de forma más inmediata: los recursos naturales, soja, minería, hidrocarburos”. Allí pueden estar señalados algunos de los posibles “objetivos estratégicos” que menciona el decreto oficial 683 sobre la intervención de las fuerzas armadas en seguridad interior.

Hay a la vista un choque social tal vez inevitable, según Lozano: “El bloque dominante (el poder real, más allá de funcionarios y políticos) está objetivamente decidido a confrontar con la sociedad en nombre de sus intereses. Así se entiende la decisión combinada de ajuste con el FMI, la incorporación de los militares en el conflicto interno y la novedad de las bases militares norteamericanas proyectadas en áreas de recursos naturales como Misiones, Neuquén y Tierra del Fuego”.

La trama endeudada que provoca la situación: “Se destruyen los mecanismos de regulación estatal, de garantía de derechos, y se establece un Estado cuyo rol es el de garante de pago. Los recursos quedan bajo una lógica de exportación, no para la construcción de condiciones para el desarrollo local”, sostiene Lozano. La actualidad tiene un antecedente: “La gestión anterior no tuvo voluntad de plasmar una estrategia productiva diferente, y consolidó el modelo extractivo, la sojización, la minería a cielo abierto y los hidrocarburos no convencionales. Se buscó, con las retenciones, tener una política de inclusión con planes sociales, pero no se replanteó la lógica de organización de la economía y la sociedad en condiciones de mayor igualdad. Si precisás políticas de inclusión es porque el modelo que estás aplicando es excluyente. Y el gobierno actual profundiza ese problema”.

Los ricos & el crecimiento

Hace falta crecer económicamente para solucionar la pobreza? Claudio Lozano rompe el lugar común: “Con el nivel de riqueza actual, la pobreza no tendría por qué existir. Lo que los pobres necesitan para dejar de serlo equivale a 2,4% del Producto Bruto Interno (PBI) e implicaría una inversión del 6% del gasto público total. Es nada. Si hay pobres no es porque falten los recursos, sino por una política que incrementa la desigualdad”.

El problema, por lo tanto, no son los pobres sino los ricos: “Los millonarios amasan fortunas a expensas del Estado, fugan capitales, no invierten, no aportan impositivamente y ese es el núcleo del capitalismo que hay que controlar para organizar una estrategia económica diferente”. No habla solo de redistribuir sino de “reorganizar el aparato productivo e incorporar progreso técnico con participación popular y priorizando la satisfacción de las necesidades de la sociedad”.

Dato geopolítico: “Otra clave es China: cambiamos soja por producción manufacturera, con un déficit comercial de 11 mil millones de dólares. China consolida el extractivismo y destruye relaciones entre los países de la región. Si hay algo que fracasó en los últimos años fue la integración continental, un banco común, coordinación de estrategias productivas. Para colmo, como fruto de los desaguisados internos, estamos en medio de disputas comerciales y políticas entre China (con su estación espacial y de comunicaciones en Neuquén, por ejemplo) y Estados Unidos (con sus bases militares). En lugar de discutir nuestros problemas quedamos atados a conflictos entre países dominantes”.

¿Cómo se sale de la encerrona? “La sociedad argentina le está diciendo que no a este proyecto, y le ha puesto límites. Habrá que ver la capacidad política de la sociedad, y si aparece una conducción política del descontento. A partir de eso uno puede pensar que hay otras formas de hacer minería, de explotar petróleo, o de agricultura. Por ejemplo, como país no puedo hacer desaparecer la soja de hoy para mañana si es lo que me permite sobrevivir, pero se pueden empezar procesos de transición con la producción agroecológica. Lo seguro es que no vas a resolver el problema asociándote con el extractivismo, como hizo la anterior gestión, y así estamos. Sirve si te asociás, pero con la estrategia de rearmar el aparato productivo para cambiar el modelo, no para mantenerlo”.

San Garabato

El mundo actual se devora a sí mismo, consumiendo sus propios recursos en proporciones que lo hacen biofísicamente insustentable, generando una fábrica de pobres, y frente a eso la economía tiene una ceguera absoluta. Ese es el razonamiento de Walter Pengue, ingeniero agrónomo y doctor en Agroecología, profesor de Economía Ecológica en la Universidad de General Sarmiento e integrante del Diplomado en Comunicación Ambiental Andrés Carrasco. Entre muchas otras cosas, Pengue ha sido el único miembro científico argentino del Panel Internacional de los Recursos de la ONU y actualmente de TEEB: The Economy of Ecosystem and Biodiversity (La Economía de los Ecosistemas y la Biodiversidad), equipo científico de la ONU para el Medio Ambiente. Dice: “La crisis que nos hace caer otra vez en el FMI nos lleva a una sobreexplotación mayor de los recursos naturales y producción de materias primas para pagar apenas parte de una deuda impagable”.

La extracción y exportación de recursos y cosechas aparece siempre como la promesa de salvavidas nacional: “Pero de plomo -aclara Pengue- porque en lugar de permitir un desarrollo sustentable convirtió al territorio en polo de atracción de países desarrollados y corporaciones que buscan suelo, agua, energía, biodiversidad y trabajo precario”.

Pengue recuerda una frase que explica el intercambio entre países industrializados y productores de materias primas: “Es la regla de San Garabato: comprar caro y vender barato. Pagás mucho y cobrás poco por lo tuyo. Hace 200 años Belgrano decía que no hay que vender cuero, hay que vender zapatos, pero todavía no se entendió. Cantidad de sociedades industriales se enriquecieron y nutrieron en detrimento de otras con ese tipo de relación. Es la Colonia actualizada al siglo 21”.

Para poder funcionar, el modelo destruye sistemáticamente los recursos naturales y humanos sin considerar el costo socioambiental. “Es una economía marrón, que por un lado promueve el consumismo y el crecimiento, pero en realidad está atada a la degradación ambiental y humana. Hablan de la necesidad de crecer. Pero entre 1950 y 2010 el PBI mundial pasó de 10 a 80 trillones de dólares y la población humana de 3.000 a 7000 millones: pero toda esa riqueza sobrante que se creó no le llega a las sociedades ni genera desarrollo, sino más desigualdad y destrucción de recursos. Por lo tanto, el problema no es económico sino social, ambiental y político”.

La brecha se produce porque el planeta no puede crecer y proveer materiales al ritmo que demandan los procesos financieros y especulativos de enriquecimiento. “El consumismo de materiales, energía, agua y recursos naturales crece mucho más que la propia posibilidad de renovación de la naturaleza”.

La deuda ecológica

l modelo de crecimiento fracasó, argumenta Pengue, y Argentina, en esta dinámica, repite errores de plomo en un ambiente cada vez más saqueado y degradado: “Se hipoteca lo vivo en beneficio de la circulación de dinero físico o electrónico, con una transferencia brutal de riquezas a los sectores de más poder a costa de la destrucción socioambiental sistemática”.

Aparece el concepto de deuda ecológica, entendida como la deuda de los países industrializados con el resto del planeta “por el saqueo y usufructo de bienes naturales y biodiversidad a costa de la energía humana de sus pueblos y de la destrucción, devastación y contaminación de su patrimonio natural y sus fuentes de sustento”, define Pengue.

Esa deuda ecológica refleja los costos generados por la sobreexplotación de recursos renovables exportados, los daños a la vida humana el uso de agrotóxicos y fertilizantes (Monsanto acaba de ser condenada en Estados Unidos por actuar con malicia y causar cáncer con el glifosato a Dewayne Johnson, 46 años, a quien deberá pagarle 289 millones de dólares en compensación). También debe contabilizarse las contaminación con metales pesados, la licuación de montañas, la apropiación del agua, el uso de espacios con fines meramente monetarios por encima de la vida misma, enumera Pengue, sin olvidar la desertificación masiva, inundaciones, servicios ambientales no reconocidos: “O sea, no hay un número posible. ¿A cuánto valorar millones de vidas humanas afectadas y sobreexplotadas? ¿Cuánto vale la pérdida de un territorio, o de una especie? ¿O las comunidades y culturas desplazadas? El concepto no nació como un reclamo para que se pague, sino para que se comprenda el desastre y exista un cambio de paradigma, de conciencia”.

Otro rubro que sí resulta mensurable económicamente es el de las retenciones ambientales: “Si tomamos solamente la pérdida anual de los nutrientes del suelo como el nitrógeno y el fósforo que se exportan con los granos, a cada cosecha de soja habría que retenerle el 25% de su valor, sin contar otros nutrientes, oligoelementos, ni el uso del agua para la soja, ni la degradación. Cálculos similares pueden aplicarse a la megaminería a cielo abierto y otras actividades. Son costos ocultos, pero concretos, y ¿quién paga eso?”. Para Pengue el extractivismo es exitoso económicamente solo para los corporaciones que lo ejercen, porque no pagan los costos ambientales y sociales que generan. La retención ambiental es pensada como una herramienta para cobrarle a las corporaciones mineras y agroexportadoras, pero no para que sigan explotando (y pagando) sino para financiar nuevos procesos productivos sustentables.

La fábrica de pobres

n la gestión anterior el precio de la soja provocó el celebrado viento de cola. Pengue: “Se cobraron retenciones, pero no se usaron para favorecer el aparato productivo o la agricultura familiar, ni para reparar un sistema degradado, sino para lograr gobernabilidad a través de planes asistenciales, sin perspectivas de mejora social real. El gobierno actual bajó los impuestos al sector rural y quitó retenciones a la minería, transfiriendo recursos a los sectores más ricos. Entre ambas gestiones se alejaron del desarrollo sostenible y promovieron una industria permanente: la fábrica de pobres. La gente vista como conejitos que dependen de un plan: ese plan es un derecho, pero nunca se acompañó con políticas de formación, educación y trabajo para cambiar la situación de esos sectores”.

En los nuevos acuerdos de ajuste con el FMI se sigue garantizando el asistencialismo que Pengue considera que condena a los pobres a un “subdesarrollo sostenible” para garantizar la gobernabilidad de un modelo insostenible. “La deuda ecológica y la deuda externa son las dos caras de una misma moneda y tienen dentro al enemigo que nadie quiere ver: la imparable deuda interna”.

¿Se puede salir de esta encrucijada? “No por los caminos que nos vienen planteando. La derecha quiere explotar la montaña y quedarse con la plata. La izquierda quiere explotar la montaña y distribuir. Ambos quieren comerse la montaña. Es tremendamente equivocado porque esa montaña es una fábrica de agua, de biodiversidad, de recursos estratégicos y de trabajo, si se cambia el paradigma de pensamiento. Para eso falta un proceso innovador que hoy no tenemos en la política argentina que piensa todo a dos o a lo sumo cuatro años. Ahora están todos asustados con el cambio climático. ¿No se lo dijeron los científicos hace 20 años? No importó. Ahora entienden porque hay incendios, inundaciones, como si fuera que Dios nos está castigando. Dos noticias: no es Dios; y va a ser peor”.

¿Por donde se sale?

A nivel global Pengue es de los tantos que proponen un crecimiento estacionario (paralelo al crecimiento poblacional) para cambiar el paradigma del consumismo insustentable y desigualdad por formas viables de producción y de distribución de los recursos. El objetivo es interesante: que el planeta siga vivo.

A nivel local, propone desmonopolizar y diversificar la economía, con recuperación de pequeñas y medianas empresas, cooperativas y economía social: “Un proceso de industrialización mediano, con más trama productiva real y sin creerte que porque vienen cuatro corporaciones te vas a salvar, porque es al revés. La gran escala da trabajo cada vez a menos gente. Pero el Estado tiene que entender eso. Y sigo pensando en un campo que podría recuperar no menos de un millón de personas trabajando agroecológicamente, sin venenos, generando crecimiento social y económico en los pueblos y ocupación territorial, desconcentrando las periferias urbanas. Un país como el nuestro, con los recursos que tiene, si no se plantea ocupar esos territorios con su gente, no tiene futuro. ¿Cómo puede ser que haya millones de jóvenes en la puerta de sus casas esperando nada? El asunto del narcotráfico está haciendo pelota a generaciones enteras pero somos nosotros, este país, estos políticos, estas empresas, los que están destruyendo todo, matando en la gente el amor por progresar, quitándoles oportunidades”.

Otra pista de salida –cree Pengue- está en las experiencias que solas, sin apoyos, impulsan un incipiente y creciente movimiento por la soberanía alimentaria y por la producción agroecológica en todo el país.

Objetivos estratégicos

Dicen que de los laberintos se sale por arriba, pero tal vez haya que pensar que se puede salir por abajo, por donde las personas y comunidades defienden derechos, territorios y crean espacios de vida. Pero entonces, ¿qué ocurre abajo? ¿Cómo se ve la situación desde algunos de esos lugares a los que el avance del modelo extractivo llama ahora “objetivos estratégicos”?

Jorge Nahuel, referente de la Confederación Mapuche de Neuquén: “Vaca Muerta es parte del proceso de militarización y criminalización en esta época, contra comunidades que tenemos derechos reconocidos constitucionalmente. Pero nunca vimos tal grado de sumisión a potencias como Estados Unidos y China que hasta están queriendo instalar bases en la región. Los norteamericanos hablan de razones humanitarias, pero siempre se instalan para defender a sus corporaciones. Es un doble colonialismo: como indígenas con un Estado que te niega, y con un poder que está por encima del Estado al que solo le interesa la explotación de los recursos naturales. Nadie habla del impacto ambiental del fracking, prohibido en muchos países (Francia, Alemania, Inglaterra España, Italia, Nueva Zelanda, varios estados norteamericanos, entre otros). Las fuerzas de seguridad aquí lo que menos hacen es defender la soberanía, sino que las corporaciones hagan sus negocios. Lo único que creció en la zona de Añelo es la prostitución, los casinos, y el cierre de pequeños negocios no ligados a la industria petrolera. No vamos a avalar que hagan esta explotación, porque perdemos los pueblos indígenas, pero pierde toda la sociedad. No está en juego solo la vida del pueblo Mapuche”.

Silvina Reguera, de la asamblea El Algarrobo, de Andalgalá, que logró detener el proyecto Agua Rica con un fallo de la Corte Suprema de Justicia: “Me parece que se vienen tiempos durísimos. Hay toda una bajada de línea del FMI por los recursos, combinada con esto de los militares, sumado a que el gobierno no soporta que la gente haga valer sus derechos. La minería es un fracaso, como te lo demuestra Catamarca. En septiembre estamos organizando la Cumbre por el Agua con los Pueblos Catamarqueños Reunidos en Autodeterminación (PUCARÁ) que reúne a todas las asambleas de la provincia frente al tema más vital para nosotros. La novedad es que no hacen el cierre de Bajo Alumbrera y dicen que van a hacer explotación subterránea. En realidad hacen tiempo para ver si pueden seguir con Agua Rica. Quieren cansarnos. Pero eso no va a pasar. No lo digo de bravucona, sino porque cuando un pueblo aprende sus derechos humanos y naturales, no vuelve para atrás. Yo ya aprendí a no creer en los políticos. Creo en las personas simples, que no me vienen a vender discursos”.

Corina Milan, asambleísta de Esquel y Chubut: “Escuchar las noticias últimamente es una tragedia, una sensación de asedio. Todo te lo anuncian desde Buenos Aires por decreto, y eso te deja una sensación muy antidemocrática y muy unitaria. Sabemos que quieren avanzar sobre estos territorios, los políticos van y vienen, pero las comunidades somos las que vamos a estar siempre. En toda la costa, empezando por Rawson, hay movilizaciones enormes, y la gente común sabe de memoria que los gobiernos nos aprietan económicamente para justificar la instalación de las mineras. Pero no hay caso: desde el plebiscito que rechazó la minería en Esquel con el 82% de los votos hace 15 años, ya son tres generaciones que defienden lo que no defienden los políticos ni las empresas: la libertad y el derecho a decidir sobre nuestra propia vida”.

Actualidad

La lección de la historia: por qué y para qué un Estatuto del Periodista

Periodistas de distintos medios de comunicación de todo el país convocaron para mañana a las 10 una conferencia de prensa en el Congreso de la Nación en defensa de la herramienta legal que protege el oficio periodístico y busca ser derogado con la reforma laboral del Gobierno. Esta nota cuenta cómo se lo logró construir este instrumento para resguardar no sólo el trabajo sino también la calidad y la diversidad de la información.

Por Claudia Acuña

La primera vez que los periodistas argentinos decidieron tener un día en el calendario tuvo una clara intención: señalar un parto. Lo que así nacía era una visión del rol político y social de la comunicación y sus actores, que hoy conviene recordar porque las circunstancias se repiten burdamente. Por entonces, lo que aquellos periodistas pretendían era un marco legal acorde con las transformaciones que habían convertido la producción de la noticia es un negocio monumental e impune, amparado en protecciones y prebendas que se justificaban con el escudo de la libertad de expresión. Aquellos periodistas se hicieron entonces una pregunta clave: ¿son las empresas las que garantizan ese derecho social? ¿O se amparan en él para defender sus privilegios? Para responder este dilema, el Círculo de la Prensa de Córdoba organizó un Congreso Nacional de Periodistas que se llevó a cabo en la capital mediterránea el 25 de mayo de 1938. La invitación tenía objetivos concretos: evitar “las formulaciones líricas” y obtener “resultados prácticos”. El trabajo de los delegados dio como resultado el borrador del Estatuto del Periodista –que lograron imponer seis años después- y la consagración del 7 de junio como la fecha marcada en el calendario para pensar qué representa “la libertad de pensamiento”, tal como definió uno de los principales impulsores del encuentro, el periodista Octavio Palazzolo. Las dos cosas fueron resultado del cambio de paradigma con el que aquel Congreso enfrentó la cuestión: el Estado garantiza la libertad de expresión cuando protege la labor de los periodistas y no a las empresas.

El cambio que representa esta mirada es producto de dos cuestiones centrales: una definición clara sobre la identidad del periodista profesional y una coyuntura histórica tan excepcional como la de hoy.

Por eso mismo, conviene recordarla.

Ser o no ser

En Rosario y en 2007 fue publicado el libro Prensa y peronismo[1] que dedica su primer capítulo a recordar esta historia. Su autor es James Cane. Se trata de una investigación sobre el contexto, sanción y consecuencia del Estatuto del Periodista, a quien Palazzolo –uno de sus principales redactores- presentó entonces con una frase que no pierde vigencia: “Ha resultado superior a la conciencia gremial, y hasta me atrevería a decirlo, al término medio de la mentalidad de los hombres que constituyen nuestro gremio”.

¿Por qué un Estatuto que fija las condiciones laborales de los periodistas profesionales tuvo y tiene una importancia estratégica en el análisis de la historia política de los medios de comunicación comerciales en la Argentina? En principio, tal como recuerda Cane en su capítulo, porque fue resultado de un proceso de transformación de la producción de la noticia, en particular y del periodismo mismo, en general. Una síntesis gruesa:

- Hasta comienzos del siglo XX, el periodismo argentino mantenía las características que le dieron origen: una forma de expresión de ideas de sectores sociales que intentaban, por medio de la prensa, defenderlas, difundirlas e imponerlas. Medio y periodistas estaban unidos en esas tareas. Los periodistas se consideraban a sí mismos y eran considerados por los demás como intelectuales cuyo único interés era el triunfo de sus ideas.

- En 1910 comienza otra historia: la del espectacular desarrollo de la prensa escrita. Señala Cane: “Esta transformación había convertido a la capital argentina en el mercado periodístico más grande de América Latina. A mediados de la Década Infame, cinco medios impresos –Crítica, Noticias Gráficas, La Prensa, La Nación y El Mundo– mantenían una circulación que superaba con exceso los 2 millones de ejemplares diarios. Hasta un diario de baja circulación para el contexto porteño, como el socialista La Vanguardia, equiparaba su tiraje con el de los diarios comerciales más vendidos en Chile y en Colombia”.

- Esta transformación alcanzó, por supuesto, a las relaciones de producción. Semejante crecimiento no podía sostenerse con camaradas de ideas y amigos de la causa.

- El periodismo se transformó en industria, pero sin reconocerlo. “Los dueños de los diarios insistían, en forma unánime, en que el carácter económico de un periódico seguía siendo accesorio a la función normativa de la prensa como vehículo de la opinión pública fiscalizadora de los actos del Estado. Hasta en las páginas de Crítica, un órgano que tanto hacía para cambiar las características de estos medios, se negaba que el diario fuera una entidad comercial. Esto era sostenido como una posición de principios, pero también como una forma de desmentir que la relación diario-lector estuviera basada en un intercambio mercantil antes que en una relación de afinidad espiritual”, apunta Cane.

- La diferencia entre ser y no ser una empresa comercial no era un mera cuestión filosófica, sino fundamentalmente legal. La actividad entera quedaba amparada por la Constitución, pero fuera de cualquier otra ley y sus trabajadores, sin derechos.

- Los trabajadores de la industria periodística comenzaron a exigirlos, acompañando la tendencia a la sindicalización que caracterizó esa etapa del país. Los gráficos y canillitas fundaron sus sindicatos. No así los periodistas, que no aceptaban reconocerse en un espejo proletario. En palabras de Palazzolo: “Por un lado estaban los que hinchados de una enorme vanidad seguían alimentando la leyenda del periodista […] quijotesco, heroico, que sólo vivía para difundir ideas; por otra parte estábamos los que habíamos superado ese magnífico pretexto, destinado a pagar sueldos de hambre, a enriquecer a las empresas o a solventar los lujos de algún director-propietario”.

- La innovación jurídica más temida vino sorpresivamente desde el Poder Judicial. Dos jueces federales dictaminaron a favor de los periodistas Manuel Sofovich y Oscar di Leo en las demandas por despido sin indemnización que habían entablado contra los dueños de Noticias Gráficas y La Prensa, respectivamente. El juez Eduardo Broquén fue particularmente claro en su rechazo de los argumentos de los abogados de La Prensa, quienes habían declarado que su cliente no podía ser clasificado como “comerciante” precisamente porque el diario del que era propietario se ocupaba exclusivamente de la difusión de noticias. Al contrario, para el juez, se trataba de “un establecimiento eminentemente mercantil” y los periodistas, por lo tanto, debían legalmente considerarse como trabajadores cuyos derechos estaban protegidos. Conviene aclarar que en esa época el diario La Prensa contaba con 1.698 empleados “invisibilizados” por la magia del argumento de la excepción, hijo ilegítimo de la libertad de expresión.

- “Esta situación de ambigüedad y conflicto daba nueva urgencia a dos cuestiones: ¿los periodistas eran realmente trabajadores? La necesidad de respuestas llegó a ser aún más perentoria luego de una serie de contradictorias decisiones judiciales frente a las demandas de los periodistas de la ciudad de Córdoba”, consigna Cane en su investigación. Ese fue el contexto que dio origen al Congreso Nacional.

- El 24 de mayo de 1938 –día anterior a la reunión– el Círculo de la Prensa cordobés dio un comunicado donde se buscó dejar en claro que el propósito de los delegados era, nada menos, que rearticular las concepciones hasta el momento dominantes sobre el significado de la profesión. «Sin razón que lo justifique”, declaraban los periodistas cordobeses, “se habla todavía de la ‘bella bohemia periodística’”, una noción que no hace otra cosa que inferir “un agravio a los más respetables trabajadores intelectuales con que cuenta la sociedad” en una negación anacrónica de las transformaciones que habían creado la prensa industrial moderna. El Congreso Nacional de Periodistas, en cambio, “rompe con estos conceptos novecentistas […] para colocar al gremio en primer plano, resuelto a ganar […] las garantías morales y materiales que considera justas para hacer posible su convivencia dentro del núcleo social”.

Así se proclamó el Día del Periodista y se redactó el Estatuto profesional. Cómo se logró que se convierta en ley es otra historia que también se parece a la de hoy.

La diferencia entre medios y opinión pública

Dice Cane en su capítulo:

“Además de reconocer que los periodistas eran trabajadores de empresas comerciales, el borrador del estatuto también introducía una modificación importantísima en una idea clave para la concepción decimonónica de los derechos de prensa, que a su vez servía de base para la jurisprudencia federal. Esto es, que el Estado necesariamente encarnaba la amenaza principal para el buen funcionamiento de los medios impresos de difusión”. El encargado de exponer este argumento fue el periodista Ernesto Barabraham, quien firmaba como Ernesto Maury en el diario La voz del interior. Su razonamiento fue el siguiente: “dada la complejidad de la división de trabajo en la prensa moderna, las relaciones entre periodistas y propietarios habían dejado de ser puramente privadas para convertirse en una cuestión pública. En las disputas cada vez más notorias entre periodistas individuales y propietarios de grandes diarios, sólo el Estado tiene la capacidad de ejercer una mediación y defender a los primeros, que son, al fin de cuentas, los que producen el contenido público de los diarios”. Los delegados no sólo aprobaron el borrador del proyecto presentado por Barabraham, sino que también establecieron la Federación Argentina de Periodistas (FAP), una confederación de las organizaciones de periodistas de todo el país que tendría por misión inmediata lograr la aprobación del proyecto por parte del Congreso nacional.

Pero la situación política de entonces estaba lejos de mostrar la cara de un Estado benefactor. “Si el autoritarismo del presidente Castillo hacía que el Estado pareciera cada vez más amenazador para los intereses de periodistas y propietarios, el Gobierno surgido del golpe militar de junio 1943 estuvo aún más dispuesto a usar la represión como elemento fundamental de sus relaciones con la prensa. El intento del régimen, encabezado por el general Ramírez, de crear un ambiente en el que la prensa quedara esencialmente silenciada, culminó con el decreto 18407, en el que el Gobierno dictó medidas estrictas de censura sistemática y –lo más novedoso– de carácter permanente”, sintetiza Cane.

¿Cómo un decreto de censura permanente fue derogado por otro que consagraba el Estatuto del Periodista Profesional? La respuesta tiene nombre y apellido: Juan Domingo Perón. El joven coronel que, desde el Departamento Nacional del Trabajo, venía gestando un intento de acercamiento a la prensa. El clásico razonamieto peronista de que los enemigos de mis enemigos son mis amigos abrió la puerta a los periodistas delegados que presentaron el proyecto gestado en aquel Congreso de seis años atrás. “Las razones de la temprana inclusión de los periodistas en esta primera ola de reformas laborales no son difíciles de imaginar. Los periodistas ocupaban una posición clave en la producción y circulación de dos ‘mercancías’ fundamentales para la elaboración de cualquier proyecto político: información e ideología. Así, donde el régimen militar torpemente intentaba pacificar a la prensa a través de una censura férrea y no lograba mucho más que unificar a lectores, periodistas y propietarios en contra de la medida, el reemplazo del decreto 18407 por el Estatuto del Periodista significaba un cambio fundamental en la relación entre las autoridades y los medios de comunicación. Perón, en efecto, buscaba usar las divisiones de clase dentro de las redacciones no sólo para fracturar internamente a cada diario opositor, sino también para ganar la simpatía activa de los productores directos de buena parte de la información y la ideología que vastos sectores del público argentino consumían en forma cotidiana. En lugar de silenciar a la prensa, el Estatuto formaba una parte importante del intento más ambicioso de tener mayor influencia sobre la articulación de la llamada opinión pública”.

Las lecciones de ayer

“Considerar este decreto como una simple jugada por parte de Perón y las autoridades militares para ‘cautivar a los trabajadores de la prensa’ (Sirvén, 1984: 24) deja de lado el rol fundamental y consciente que los propios periodistas desempeñaron en la evolución de las relaciones entre el Estado y los medios impresos” senala Cane.

Se podría inferir algo similar de la tarea que desarrollaron quienes se encargaron de elaborar los 21 puntos para una radiodifusión democrática que sentaron la base legal y social de la Ley de Servicios Audivisuales. Fueron 300 organizaciones sociales que en 2004 redactaron un documento que se convirtió en una herramienta de acción y presión. Y que cuando fueron llamados por los enemigos de sus enemigos, ya sabían qué pedir y cómo.

La casualidad o la historia coloca aquel borrador del Estatuto y ese documento de los 21 puntos a una misma distancia: seis años tardaron en convertirse en ley. Los dos fueron, también, el resultado de un profundo replanteo sobre el rol del periodismo, el Estado y las empresas. Que el de ayer lo pudieran hacer los periodistas de las grandes empresas y el de hoy, los que trabajan en la comunicación social nos indica cuál es hoy la trinchera desde donde se defiende aquello que Octavio Palazzolo nos señaló hace casi 88 años cuando marcó una fecha en el calendario.

La de hoy, cuando nos toca defender ese legado.

Nota

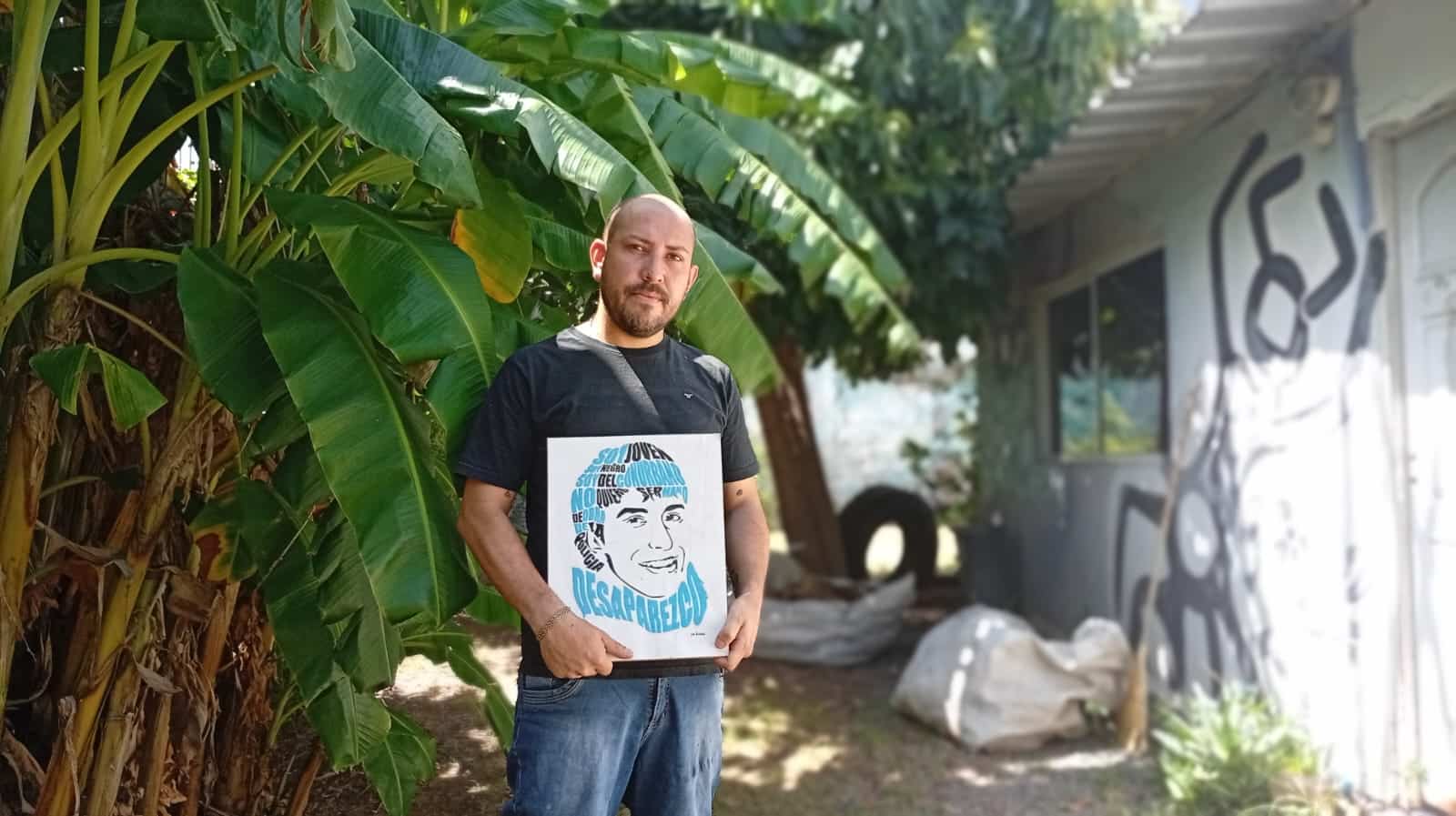

Entrevista al hermano de Luciano Arruga, a 17 años de su desaparición: “Los pibes no son lo que nos dicen”

Sebastián Alegre es uno de los hermanos del joven desaparecido el 31 de enero de 2009 y finalmente encontrado enterrado como NN en el cementerio de Chacarita en 2014. Una parábola que solo deja en evidencia el encubrimiento por parte del Estado y que tiene a la Policía Bonaerense en el centro de las denuncias sobre el asesinato de este joven de 16 años, crimen que jamás se investigó a fondo. El pedido de memoria, verdad y justicia sigue intacto, y también la asociación de amigos y familiares empujando desde hace años un centro de memoria y arte, todo en un destacamento donde Luciano fue torturado, hecho por el que un policía fue condenado a 10 años de prisión. Este sábado recordarán a Luciano con una radio abierta, a las 16.30 horas, en Indart 106, Lomas del Mirador.

En esta nota -que recuerda a Luciano a 17 años de su desaparición y asesinato- repasamos el derrotero del caso que se convirtió en bandera de lucha contra la desapariciones en democracia en el país de los 30 mil, pero cuya impunidad persiste cada día. Sebastián, que tenía 13 años cuando Luciano, de 16 años, desapareció, recuerda a su hermano, cuenta quién verdaderamente era y lo conecta con los discursos actuales de la baja de imputabilidad.

Lo que cambió, y empeoró, en el barrio de 12 de octubre de Lomas del Mirador, con el avance del narco y la facilidad para conseguir armas. Lo que nunca llega: oportunidades y asistencia estatal para salir de la pobreza. Lo que ellos mismos encaran: organización y cultura “para darle otro camino a las juventudes”.

Por Lucas Pedulla

Su primera interacción con la policía fue a los 13 años.

Estaba con su hermano Luciano y un amigo de él caminando hacia la Plaza del Cañón, en Lomas del Mirador. No hacía mucho que se habían mudado a esa localidad de La Matanza tras haber vivido en una pensión porteña de Flores y, luego, en la bonaerense Ciudadela. Sebastián sabía de la hostilidad de esos oficiales porque más de una vez lo habían amenazado sólo por estar jugando al rinraje en el barrio: “Pendejo, tomatelá, porque te voy a llevar”.

Pero esa tardenoche fue distinta. Caminaban por avenida Mosconi cuando un patrullero los abordó a la altura de la Clínica del Buen Pastor, a tres cuadras de la plaza. “Me acuerdo que se bajó un oficial con la escopeta en la mano y se la pone en el pecho al amigo de Luciano. Le dice: Ponete ahí contra la pared. A Luciano le hace lo mismo. Vos también, me dice. Luciano se da vuelta y le dice: Él es menor. ¿Entendés? Él también era menor, nos llevábamos tres años de diferencia, según la época del año cuatro. Qué me importa, dice el policía y me pegó una patada que me hizo abrir las piernas y apoyarme contra la pared. Uno me palpaba, el otro seguía con la escopeta en la mano”.

Por esos años Sebastián (13) y Luciano (16) trabajaban juntos en una fábrica a pocas cuadras de su casa, en el barrio 12 de Octubre, un asentamiento de casas humildes que abarca una manzana. Uno de los límites del barrio da a una plaza que hoy lleva el nombre de su hermano. El otro límite, justo en diagonal a la casa en la que vivían, da a una zona residencial de clase media, vecinos que pidieron la creación de un destacamento policial ante la llamada “inseguridad” en la zona.

Por esas calles caminaban Sebastián y Luciano para ir a la fábrica de hebillas para zapatos y cinturones, en la que trabajaban de ocho a diez horas al día. Hacían todo el proceso –tirar los moldes, lijar, pulir– menos la fundición, ya que era una máquina gigante que veían con mucho respeto. A los mediodías se iban a almorzar bajo algún árbol con sombra de la General Paz, la enorme avenida que divide a estos conurbanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cuando llegaban los fines de semana, con sus salarios se iban a Liniers –frontera entre ambos mundos– a comprar ropa. Sebastián recuerda los consejos administrativos de su hermano: “Lu me decía: Comprate esto, comprate aquello y esto dámelo que lo guardo para casa. Todo pasaba así, hasta que hubo un momento en el que Luciano ya no estaba más…”.

El 31 de enero de 2009, hace 17 años, Sebastián cruzó a su hermano mayor caminando por la calle Perú, la de su hogar. “Andá para casa, me dijo. Tengo el recuerdo que era de tarde, porque el sol le pegaba de frente. Fue la última vez que lo vi”.

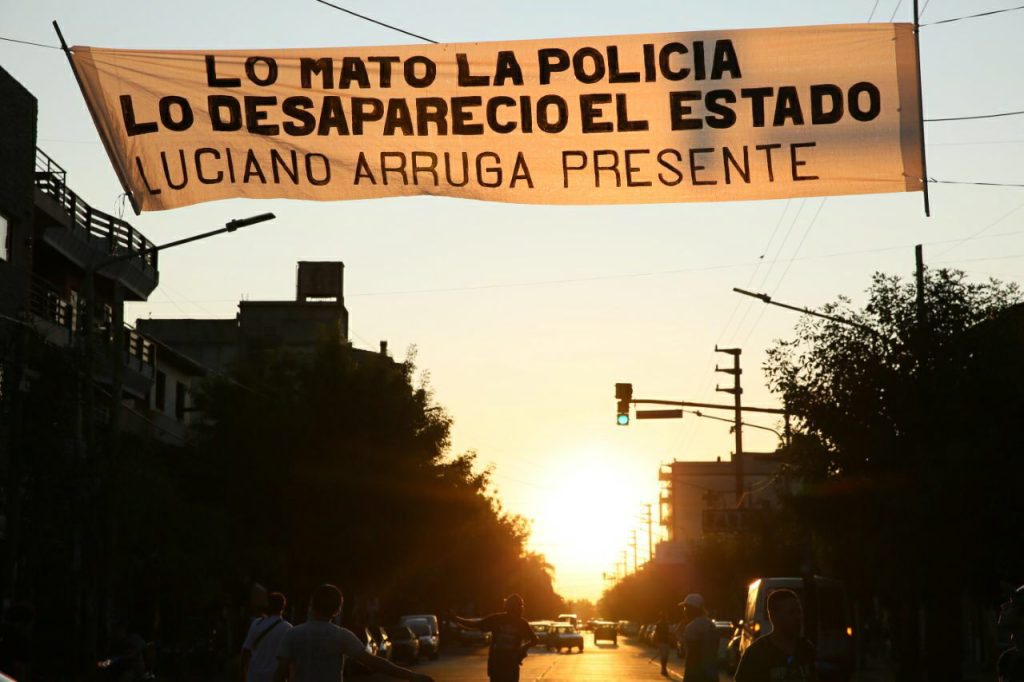

Desde entonces comenzó un recorrido que tuvo a su mamá, Mónica Alegre, y a su hermana, Vanesa Orieta, haciendo lo impensado para saber dónde estaba y qué le había pasado. Sebastián empezó a ver cómo el nombre y el rostro de su hermano, Luciano Arruga, comenzó a imprimirse en carteles, pintarse en banderas, escribirse en paredes y gritarse en marchas. El pedido era “aparición con vida”, una consigna que se gritaba para los desaparecidos de la última dictadura militar, y congregó multitudes para saber qué había pasado con un chico pobre de 16 años. Su hermano, Luciano.

“Soy la mamá de un negro villero que se negó a robar para la policía”, escuchó Sebastián, de boca de Mónica, ese enero y cada enero en adelante, cuando se cumplían años de su desaparición. Y así, fue viviendo este doloroso camino a partir de los 13 años, la misma edad desde la que hoy quieren meter presos a los chicos con el nuevo proyecto de baja de imputabilidad, defendido por el Gobierno nacional y sus aliados. Su recuerdo de esa tardenoche camino a la Plaza del Cañón cobra entonces una triste actualidad, como las realidades que Luciano nos sigue revelando, a 17 eneros de su desaparición.

Racconto de un encubrimiento

Sebastián recibe a lavaca en el Espacio para la Memoria Luciano Arruga. El lugar está en Indart 106, en Lomas del Mirador, y es el mismo chalet donde funcionó el Destacamento Policial N°8, dependiente de la Comisaría 8°, un ex centro clandestino de detención en dictadura conocido como “El Sheraton”, una turbia ironía de los represores. El destacamento fue creado a instancias de un grupo de vecinos nucleados en la asociación Vecinos en Alerta de Lomas del Mirador (VALoMi). Su fundador, Gabriel Lombardo, sigue al día de hoy apareciendo en televisión reclamando “más seguridad” ante cada hecho del barrio. Sin embargo, esa dependencia, en verdad, sólo debía cumplir tareas administrativas porque no tenía las condiciones para llevar a personas detenidas, mucho menos un adolescente menor de edad. Pero allí detuvieron y llevaron a Luciano el 22 de septiembre de 2008, cuatro meses antes de su desaparición. “Vane, sacame de acá porque me están cagando a palos”, escuchó su hermana, Vanesa, que gritaba Luciano cuando lo fue a buscar a ese destacamento. Por ese hecho, en un fallo unánime, el Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de La Matanza condenó al policía Julio Diego Torales a diez años de prisión por torturas físicas y psicológicas.

Familiares y Amigos de Luciano, la organización que encabezó la lucha todos estos años, logró también que ese destacamento se cerrara, aunque la Municipalidad de La Matanza, entonces encabezada -al igual hoy- por el intendente Fernando Espinoza, lo trasladó al predio Monte Dorrego, a tan sólo unas pocas cuadras. Para la familia, Espinoza y Daniel Scioli, el entonces gobernador bonaerense –antes peronista, hoy reconvertido libertario–, son los principales responsables políticos de la desaparición del joven.

La expropiación del destacamento la consiguieron con acampes, radios abiertas y festivales multitudinarios. Allí abrieron un espacio para la “memoria social y cultural” de Luciano, que está pronto a comenzar sus jornadas de apoyo escolar para el barrio. “Queremos llenar de vida este lugar”, cuenta Sebastián, entusiasmado.

Tras la detención de Luciano en septiembre del 2008, el hostigamiento y el verdugueo policial se acentuaron al punto de que el joven ya tenía miedo de salir de su casa. El 31 de enero de 2009, Luciano no volvió más. Según testigos, lo subieron a un patrullero y lo llevaron a la comisaría. La familia inició una denuncia en el fuero provincial que luego pasó al federal como “desaparición forzada de persona”.

Cinco años y ocho meses después, el 17 de octubre de 2014, y tras presentar un nuevo hábeas corpus, la familia encontró el cuerpo de Luciano enterrado como NN en el Cementerio de la Chacarita.

Según la reconstrucción, había sido atropellado en la madrugada de ese mismo 31 de enero luego de intentar cruzar –con ropa que no era de él– la General Paz por el medio, un lugar imposible siendo que la avenida tiene sus cruces peatonales. Herido por el atropello, Luciano fue trasladado en ambulancia al Hospital Santojanni, donde murió. Fue inhumado como NN, pese a que la familia de Luciano salió desde el inicio a denunciar su desaparición. La lupa de la familia se posaba sobre la Bonaerense, y luego la investigación les dio la razón: la persona que lo atropelló declaró que esa noche había visto una camioneta doble cabina sobre la colectora de la avenida. El conductor también dijo que Luciano “corría desesperado, como si estuviera escapando de algo”. Nunca se profundizaron estas líneas de investigación.

La autopsia de Luciano estuvo en el expediente desde 2010 pero ningún juez ni fiscal a cargo de la causa la vio. En cambio, pusieron la lupa en el entorno familiar. La fiscal Roxana Castelli derivó la investigación en la propia Bonaerense denunciada, incumpliendo el reglamento de la Procuración provincial, y el juez Gustavo Banco y la fiscal Celia Cejas pincharon los teléfonos familiares 15 veces, durante 1 año y 6 meses. Por ello, hace 12 años que Mónica y Vanesa iniciaron un pedido de destitución de estos tres funcionarios. Ni el jury ni la causa por la desaparición tuvieron avances ni detenidos.

Palabras como negligencia, desorden burocrático, desidia o complicidad estatal son pocas para describir la impunidad que se construyó en torno a la causa de Luciano Arruga, en un país que evidenció, aún con 30.000 desaparecidos, la inexistencia de herramientas estatales para la búsqueda de personas desaparecidas.

Por eso, la familia afirma: “Lo mató la policía, lo desapareció el Estado”.

A través de Luciano

Sebastián, aquel niño de 13, hoy tiene 30 años. Trabaja en un vivero en Ramos Mejía y está por anotarse en las últimas materias para terminar el secundario. Hace pocos años que su voz se sumó a las de su mamá y su hermana para mantener viva la memoria de Luciano. Por eso accede a hablar con lavaca, y dice: “Hay algo muy tremendo que pasa cuando empezás a entender lo que es un desaparecido. Hace poco la pandemia se llevó a un montón de personas, pero a un amigo le podés decir: Che, tu abuelo está ahí, descansando. Lo viste, estuviste con él. Para nosotros, todos esos años fueron de un proceso de no poder darle nunca ese descanso, porque no lo tuvimos y hubo que aprender a lidiar con eso.

Se te viene la frase nefasta de Videla: No está ni muerto ni vivo, está desaparecido. Es una mierda, porque es verdad. No teníamos forma de cerrar un ciclo.

Por eso conseguir este espacio fue un hito, tenerlo para la lucha, darse cuenta que esto no era una problemática social, sino que abarcaba una problemática política más grande. Particularmente, con 13, 14, 15, 16, 17, 18 años, empecé a darme cuenta de que todo era parte de un problema sistemático: Luciano no era el único, no sería el último, y tampoco había sido el primero. Fue un camino de militancia entender eso. Y atravesar la adolescencia así. Fue muy groso ver a mi mamá y a Vane que supieron entender qué había detrás. No somos una familia que haya venido de la militancia. Mi abuela vino de Corrientes, del campo, con una mano atrás y otra adelante. Aprendimos a luchar a través de Lu, gracias a él. Y también con su humanidad, porque le gustaba la música, era hincha de River, estudiaba, alguna vez se enamoró. La lucha fue un simple acto de humanidad. Creo que por eso también se acercó tanta gente. Incluso hoy. A 17 años no tenemos una verdad concreta, una justicia absoluta de lo que pasó con Luciano. Seguimos reclamando el derecho a la verdad y a saber. Seguimos preguntándonos qué pasó. Es un hecho que sigue siendo doloroso, pero lo interpelamos desde otro lugar, proyectando cosas buenas, ideas para el espacio, para brindar oportunidades a los chicos del barrio”.

Sebastián dice eso y mira las calles del barrio con preocupación: “Veo con urgencia que están queriendo aprobar la baja de imputabilidad. Llegué a escuchar gente que pedía la baja hasta los 12 años. Podemos, si querés, meterlos desde que tengan chupete, pero sacame una ley para que eso se revierta porque en diez años, si no, vamos a tener a todos los pibes presos. No estás ofreciendo otro camino para que los jóvenes no delincan, para que no se metan en el narcotráfico. Los 13 es una edad donde el pibe está forjando su vida, pero hoy está atravesado por toda una falta de instituciones hasta llegar, finalmente, al penal”.

¿Qué ves que cambió de hace 17 años a hoy?

Lo narco avanzó mucho, y conseguir un arma es súper accesible. Pareciera que estamos en Estados Unidos, como si la compraran en WalMart. Hay muchos pibes con problemas de adicción, falta de contención, una población hecha mierda, otra pidiendo justicia, alguna gente que hace la diferencia y otra en situaciones cada vez más marginales.

Sebastián trae el caso de Uriel Giménez, el chico de 12 años asesinado por la policía en medio de una persecución en Tres de Febrero. Por las redes se viralizaron fotos de Uriel con un arma, lo que trajo una cloaca de comentarios estigmatizantes: “Siento que el eje de la lucha se perdió. No pasa por si somos más de izquierda o de derecha, sino entender que un chico de 12 años no tendría que estar en esa situación. Hoy llega más rápido el narcotráfico y la delincuencia a la puerta de tu casa que el asistente social. No es azar, estamos en una sociedad muy individualista, carente de valores y necesidades. Antes la maestra podía hacer un acompañamiento, pero hoy tiene que agarrar tres turnos para cubrir un alquiler que le vale el doble que cuando empezó a alquilar. A la abuela de ese chico, posiblemente, ni siquiera le alcanza lo que tiene para ir al súper. Vivimos en el medio de un montón de violencias institucionales que terminan encadenando hechos represivos”.

Lo que decís de Uriel me hace acordar a Santiago Beltrán, un chico de 15 años asesinado por una Policía de la Ciudad en Moreno. Las coberturas mediáticas y sus comentarios festejaban la muerte de un delincuente. ¿Cómo damos vuelta esa crueldad?

Hay que conectar con el de al lado, pensar qué pasó con este vecino, en vez de mirarlo por las redes, que te queman las neuronas. Hay que recuperar el contacto físico de acercarse al vecino. ¿Qué hubiese pasado acá si los vecinos decían lo que pasaba en este destacamento? Tendríamos que volver a las raíces, como comunidad, juntarnos para denunciar hechos violentos e institucionales. Que sean los vecinos los que se pregunten por qué en la escuela del barrio dejaron de ir 10 pibes. Uno, porque nos vuelve más empáticos. Dos, porque nos conecta con el otro. Y tres: porque es entender el barrio en el que vivimos.

Familiares y amigos recordarán a Luciano este 31 en el espacio con una radio abierta, a partir de las 16.30. Piden a quienes se acerquen que traigan como donación alimentos para la merienda y útiles para las jornadas de apoyo escolar que están por comenzar.

“No sé si encontrar a Luciano me dio justicia o paz, a mí lo que me da paz es esto”, dice Sebastián, señalando el espacio, y completa: “Saber que hay un lugar para la contención de los pibes, para que puedan venir a hacer una huertita, hacer una murga, hacer música. Que sepan que hay un lugar en el barrio donde se puede pensar la vida. Queremos enfocarnos a que haya infancias y juventudes. A transformar el dolor en más risas. A salir del negacionismo y del individualismo que plantea día a día esta sociedad. Los pibes no son lo que nos dicen, no nacieron así. Queremos otro camino para las juventudes. Y, acá, tienen ese espacio”.

Foto: lavaca.org

Nota

Comienza un juicio histórico por fumigaciones con agrotóxicos en Pergamino

A partir del próximo 2 de febrero, el Tribunal Oral Número 2 de Rosario comenzará a juzgar a siete productores agropecuarios y dos funcionarios públicos de la ciudad bonaerense de Pergamino –señalada como la capital del veneno– por contaminación ambiental y por ejecutar y permitir la fumigación con agrotóxicos en campos linderos a la zona urbana, a contramano de la normativa vigente. Todos los detalles de este juicio histórico en el que testimoniarán madres que luchan contra distintas enfermedades, entre ellas el cáncer, como Sabrina Ortíz y Paola Díaz que hablan en esta nota: «El impacto del juicio será inmenso. Lo cierto es que ya no se puede negar lo que está en nuestra sangre, en nuestro ADN, haciendo estragos: agrotóxicos».

Por Francisco Pandolfi

La causa penal empezó en 2018 en el Juzgado Federal Nº 2 de San Nicolás, cuando Sabrina Ortiz, una de las vecinas damnificadas, fue escuchada por primera vez por la Justicia. Pero antes (y después) hubo mucha agua (contaminada) que pasó debajo del puente, como publicamos en esta nota de 2021:

Porque antes, en 2011, Sabrina comenzó a denunciar las fumigaciones a 10 metros de su casa en el barrio Villa Alicia de Pergamino. La intoxicación fue el causante, ese año, de perder el embarazo que llevaba de seis meses: un aborto (nada) espontáneo. Luego vino un primer ACV y luego un segundo ACV. Luego, los análisis que confirmaron que tanto ella como sus hijos chiquitos portaban en sus cuerpos niveles alarmantes de agrotóxicos. En 2013, ante la ausencia de abogados que quisieran tomar el caso, empezó a estudiar derecho. Y se recibió en 2018: cuando empezó la causa penal que deriva en este juicio.

Ahora es fin de enero de 2026 y Sabrina –41 años– le dice a lavaca: “Estoy con muchas emociones al mismo tiempo. Por un lado, la angustia, se me vienen al pensamiento todas las situaciones vividas con la salud de mis hijos y mía, las historias que conocí de otras personas que enfermaron por causa de los agrotóxicos, se me vienen palabras dolorosas, de abandono, de soledad, de desprecio por la vida ante el grito de ayuda. Siento que ya no tenemos que probar más nada, ya está todo expuesto y nuestros cuerpos lo manifestaron de esa manera, con mucho dolor”.

Envenenamiento sistemático

Una de esas historias entrelazadas (entre tantas) es la de Florencia Morales. Ella no estará de manera presencial, corpórea. En 2011 se había mudado a una quinta de Pergamino para criar a sus dos hijas en una calma impropia de la ciudad de Buenos Aires. En 2016, le descubrieron un cáncer que ya había hecho metástasis en la columna, sin posibilidades de cura. En 2021, le decía a MU: “Estoy con la salud muy deteriorada. Pero estoy. Y mientras siga, llevaré adelante la causa para frenar este desastre. Si bien estoy dolida, con el avance judicial siento algo de esperanza; empiezo a ver un poquito de luz al final del túnel”. Florencia falleció en mayo de 2023.

Otra de esas historias fue la de Paola Díaz –47 años–, que junto a varias vecinas se nuclearon en la organización Madres de Barrios Fumigados Pergamino. Paola sí declarará en el juicio. Y dirá (entre tantas cosas) que en 2014 falleció Mónica, su nena de 11 años, por leucemia aguda. A horas de empezar el proceso judicial, dice: “Es histórico que hayamos llegado a juzgar a quienes afectaron a nuestro barrio, a nuestras familias, a toda la comunidad. La salud y el ambiente son fundamentales y por eso necesitamos medidas que nos protejan y garanticen un futuro seguro. Tengo la esperanza de que será un paso hacia la verdad y la justicia y que nadie más sufra el envenenamiento sistemático”.

El juicio

Este lunes 2 de febrero será la audiencia preliminar. La causa, instruida por el fiscal federal Juan Ignacio De Lello y promovida por el juez Carlos Villafuerte Ruzo, tiene como imputados a siete productores acusados de aplicar pesticidas a metros de viviendas y escuelas rurales, vulnerando la legislación: Fernando Cortese, Mario Roces, Víctor Tiribó, Hugo Sabattini, Cristian Taboada, José Luis Grattone y Carlos Sabbatini. Sabrina Ortiz denunció que en 2016, su vecino y productor agropecuario Mario Roces fue a “visitarla” a su casa. “Lo escucho gritar ‘estos negros se tienen que morir’, sacó un arma y disparó dos tiros con balas de plomo. Con una mató a mi perro, la otra dio en la pared. Mi hija había estado afuera un par de minutos antes. Me quedé paralizada. Al día siguiente me crucé a la hija en el supermercado. Me dijo: ‘Somos los fundadores del barrio, si mi papá quiere te mata y no va preso’”.

Además, se juzgará a dos exfuncionarios municipales de la gestión del aún intendente de Pergamino, Javier Martínez, por omisión en sus deberes de control: Guillermo Naranjo y Mario Tocalini, titular y auditor de la Dirección de Ambiente Rural del municipio. Cuando desde este medio entrevistamos al intendente Martínez sobre las enfermedades de cuerpos y territorio, se desligó: “No manejo el tema”, esbozó, previo a cortar la llamada.

El cronograma del juicio estipula, por ahora, ocho audiencias en febrero y la declaración de alrededor de 100 testigos (además de las personas afectadas, médicos, químicos, biólogos, bioquímicos, ingenieros agrónomos y otros profesionales). Carlos Quintana es uno de los abogados querellantes junto a Fernando Cabaleiro. Es abogado ambientalista y de derechos humanos, y uno de los representantes legales de las Madres de Ituzaingó (proceso que en 2012 condenó a tres años de prisión a un productor y un fumigador por contaminación con agrotóxicos). Lo primero que subraya Carlos Quintana es que será un acontecimiento histórico para la Justicia de este país, por varias razones.

1) “Es el primer juicio penal ambiental de esta envergadura en la provincia de Buenos Aires, corazón productivo de la Argentina. No es cualquier lugar: ocurre en el núcleo duro del agronegocio”.

2) “Por primera vez se sienta en el banquillo a todo el arco operativo del agronegocio: productores, ingenieros agrónomos y funcionarios públicos. No solo a quienes fumigan sus campos sino también a quienes deciden, habilitan, controlan -o dejan de controlar- cómo, dónde y bajo qué condiciones se fumiga. Este juicio viene a romper con la tradición de impunidad que rodeó históricamente al modelo.

3) “Por primera vez el modelo productivo no aparece solo como una política económica, sino como un problema político, sanitario y de derechos humanos. Aunque faltan las grandes corporaciones que diseñan, promueven y lucran con este esquema productivo, que este juicio exista es una grieta muy importante en ese blindaje histórico”.

4) “Que esto ocurra a 30 años del desembarco del paquete tecnológico (1996), de la siembra directa, del modelo transgénico y el uso masivo de agrotóxicos, no es un dato menor. Es la primera vez que la Justicia se ve obligada a mirar los costos reales de ese modelo, no en términos de exportaciones o divisas, sino en términos de salud, ambiente y vida cotidiana de las familias que habitan los pueblos fumigados”.

Carlos Quintana también dirá: “Este juicio no nace de una decisión espontánea del sistema judicial, sino de años de resistencia, de denuncias, organización comunitaria y visibilización del daño. La Justicia llega tarde, como suele pasar, pero llega porque hubo personas que no se resignaron a enfermarse en silencio. Por eso Pergamino no es solo un juicio penal: es un acto de memoria, reparación simbólica e interpelación al poder. Es la prueba de que cuando las comunidades se organizan, incluso los modelos más sólidos empiezan a resquebrajarse. Este juicio no va a resolver todos los problemas, pero marca un antes y un después. Por primera vez la pregunta no es cuánto se produce, sino quiénes se enferman para que ese modelo funcione. No se juzga al campo: se juzga un modo de producir que naturalizó la enfermedad y llamó progreso a lo que era daño. Y esta vez, el daño tiene nombre, voz y prueba. Es una escena histórica donde se cruzan ciencia, territorio y justicia; donde el modelo productivo deja de ser intocable y empieza a ser interpelado; donde los cuerpos hablan, la ciencia acompaña y el silencio, después de treinta años, se rompe”.

La esperanza

Llegar a este juicio oral no es la primera conquista. Por las denuncias y las evidencias científicas, desde 2019 en Pergamino rige –pese a la presión empresarial y de las autoridades locales por boicotearla– una medida cautelar que prohíbe fumigar a menos de 1.095 metros de las viviendas por vía terrestre y a menos de 3.000 metros por vía aérea.

A Sabrina Ortiz le anda mal el teléfono, pero se las arregla para decir (como tantas otras veces): “Tengo la esperanza de que los jueces que resuelvan esta causa cambiarán la historia; una historia de tragedias, de sufrimiento y de sacrificio humano. Tienen en sus manos la posibilidad de hacer justicia y aunque no signifique retroceder en el tiempo para que no nos enfermen, sí estarán fallando en pos de los que quedamos, en memoria de los que murieron envenenados y preservando a las generaciones futuras”.

Y agrega, como puede (como tantas otras veces): “Tan inmenso será el impacto de sus decisiones que también afectarán en sus propios seres queridos. Habrá de todo, de lo que imaginen: desestimaciones a los afectados, chicanas y argumentos absurdos intentando corromper la verdad. Lo cierto es que ya no se puede negar lo que está en nuestra sangre, en nuestro ADN, haciendo estragos: lo que hay son agrotóxicos. En todo este tiempo también pasaron cosas buenas y personas inmensas, de esas que valen la pena, que hacen más liviana la lucha, la resistencia, los miedos. Hoy ya no me siento sola como en un principio, hoy somos muchas y muchos limando las patas a los gigantes. Como mamá, como afectada, como abogada, y por sobre todo como ser humana, deseo profundamente que haya justicia”.

NotaHace 2 semanas

NotaHace 2 semanasComienza un juicio histórico por fumigaciones con agrotóxicos en Pergamino

NotaHace 2 semanas

NotaHace 2 semanasAdiós, Capitán Beto

PortadaHace 1 semana

PortadaHace 1 semanaOtra marcha de miércoles: video homenaje a la lucha de jubiladas y jubilados

NotaHace 4 semanas

NotaHace 4 semanasGesta por el agua: Mendoza se moviliza a Uspallata contra la avanzada megaminera

ActualidadHace 19 horas

ActualidadHace 19 horasReforma laboral: “Lo que se pierde peleando se termina ganando”