Nota

Un médico de película

Este domingo 13 de diciembre, en Malabrigo, Santa Fe, falleció el doctor Rodolfo Páramo, uno de los primeros médicos que salió a alertar, desde la soledad, sobre las consecuencias de las fumigaciones en la salud de embarazadas, bebés y adultos. Aquí, la nota que publicamos este año en la Mu.

Este domingo 13 de diciembre, en Malabrigo, Santa Fe, falleció el doctor Rodolfo Páramo, uno de los primeros médicos que salió a alertar, desde la soledad, sobre las consecuencias de las fumigaciones en la salud de embarazadas, bebés y adultos. Aquí, la nota que publicamos este año en la Mu, El silencio enferma.

Primero, el doctor

Fue el primero en difundir los efectos del modelo transgénico al denunciar cómo los casos de su consultorio quebraban las estadísticas y la salud pública. Así se ganó el calificativo de loco, que considera un título nobiliario.

Un día Lolo decidió mudarse para no morir.

No quería terminar sus días ulcerado ni despedirse de este mundo con un infarto, cosa que se veía venir como consecuencia de las situaciones que se le colaban por los ojos, las manos y el alma, de tanto ver y tratar bebés enfermos.

Lolo, el doctor Rodolfo Páramo, era neonatólogo y neuropediatra en el Hospital Cullen de Santa Fe. “Mi maestra Lydia Curiat me había dicho: cuando no aguantes más, dedícate a clínica pediátrica. Imaginate lo que es el estrés de neonatología”.

No lo imagino.

Dice Lolo, mirando fijo: “Es el estrés de ser vos el verdugo de una pareja que espera un bebé normal, pero aparece uno con problemas neurológicos. Que a veces son inviables y mueren al poco tiempo, o a veces quedan mal de por vida. Eso en neonatología. Pero como además era el único que hacía neurología infantil, me derivaban todos los casos del hospital”.

Lolo jamás fue un páramo en lo que se refiere a la seriedad científica ni a la sensibilidad humana con la que se toma las cosas. “Un día, no pude más”.

Decidió mudarse entonces a un lugar ubicado 289 kilómetros al norte de la ciudad de Santa Fe, de nombre inquietante: Malabrigo. Allí había sido feliz en los veranos de su infancia, cuando descubría el mundo en casa de su abuela, aprendía a jugar el juego de la vida por las calles y los campos, y leía El Tigre de la Malasia. En 1988, a los 45 años, se instaló como pediatra en ese oasis de su infancia, para vivir más tranquilo. No contó con la Ley de Murphy, en versión criolla: los propios consultorios revelaron que algo extraño estaba pasando.

Empezó a observar en Malabrigo:

- anencefalias (nacimientos de bebés sin cerebro),

- hidrocefalias (agrandamiento o dilatación cerebral por exceso de líquido céfalo raquídeo),

- malformaciones del pabellón auricular, brazos y piernas,

- agenesia de la pared abdominal (“nacen bebés con las tripas afuera”, explica el doctor),

- agenesia de diafragma (“todos los órganos concentrados en el pecho”),

- mielomeningoceles: la falta de cerramiento de la columna a nivel lumbar o cervical (columna bífida, ) que hace que la médula queda expuesta al exterior.

Lolo agrega: “Y lo que quieras imaginarte”. Quienes hemos visto fotos de bebés con estas malformaciones acaso tengamos apenas una ínfima noción de lo que significa esa pesadilla.

El otro problema era el tamaño del problema: “En Santa Fe yo veía un caso así entre 8.500 a 10.000, que es lo estadístico”. Es el 0,01% de los casos. “Pero aquí, para una población que tenía de 120 a 150 nacimientos vivos por año, había 12 casos anuales, ahí por 1994. ¿Cuánto es eso porcentualmente?”. Nunca sé si los números dicen algo sobre las pesadillas de la vida real, pero en este se trata de una proporción 1.000 veces mayor de malformaciones que lo que dictaba la estadística de universo llamado normal.

Desde que el doctor Arthur Conan Doyle creó a un investigador llamado Holmes, se sabe que entre la clínica médica y la labor detectivesca puede haber espejos.

Con mucho de cada cosa Lolo, el doctor Rodolfo Páramo, se hizo una de las preguntas más tremendas de su vida: “¿Por qué pasa esto?”

Realismo mágico

Rodolfo Páramo hoy está jubilado pero no es un pasivo sino un activo, que cumplirá 72 años el 18 de julio. Sigue despertándose entre 5 y media y 6 de la mañana. “Me levanto para no molestar a Elba”, la esposa de toda la vida con quien han tenido dos hijas. Se conecta a Internet, y comienza a interactuar con colegas, organizaciones sociales, redes virtuales, para recibir y difundir información sobre qué está ocurriendo con la salud de las personas y del país en estos extraños tiempos. También le gusta ver documentales que hay que saber buscar en televisión. “No me digan que es la caja boba. El bobo es el que se dedica a mirar estupideces”.

Es un hombre amable, cálido, se emociona y me emociona al recordar pacientes a los que no pudo salvar, le gusta hacer preguntas para dejar pensando a sus interlocutores. Se le nota a la vez un carácter volcánico ante determinadas cuestiones, como cuando en 2010 calificó públicamente a los ingenieros agrónomos que apoyan el modelo transgénico de un modo que no se presta a la confusión: “Genocidas hijos de puta”.

Páramo ceba mate y hace algunas precisiones: “Dije eso en agosto de 2010 en un acto de la Facultad de Medicina, en el salón de Actos del Pabellón Argentina de la Universidad Nacional de Córdoba. Expliqué que quienes promovían y sostenían este modelo agroindustrial son tan genocidas e hijos de puta como lo fueron en su momento los militares. Seis colegios de ingenieros agrónomos me mandaron cartas documento diciéndome que me retractara o me llevarían a juicio. Estoy esperando que me llame un juez, porque no me retracté”.

Entre sus argumentos, escribió a quienes amenazaban demandarlo: “El Código de Ética del Ingeniero Agrónomo en su Artículo 16 expresa claramente su obligación de advertir al cliente errores en que éste pudiere incurrir, relacionados con los trabajos que el profesional proyecte o conduzca, y no ‘lavarse las manos’ después de extender la receta agronómica, y no controlar ‘in situ’ las aplicaciones de lo que receta, pretendiendo eludir así la responsabilidad que les cabe y obtener impunidad, lo que hace deleznable su proceder, y cobarde pretender que quienes incurren en tal omisión, negligencia e ilícito son otros actores”.

Según el diccionario, páramo es un “terreno yermo, raso y desabrigado; lugar sumamente frío y desamparado”. Es, paradójicamente, lo que Lolo teme que termine ocurriendo con la tierra de continuar el actual modelo de monocultivo y agrotóxicos. Lolo contradice su propio apellido con entusiasmo fértil.

Malabrigo es una localidad de 10.000 habitantes cuyo nombre viene de un arroyo que desembocaba en un puerto al que llamaron así porque no era muy reparado para las crecidas del Paraná, cuenta Páramo. Como su nombre no lo indica, llaman Ciudad Jardín a Malabrigo, que es muy bella.

Lolo conoce pero no leyó a fondo el libro considerado disparador del realismo mágico latinoamericano, Pedro Páramo, del mexicano Juan Rulfo. El realismo mágico en los pagos argentinos no viene de la literatura.

Transgentina

Páramo, recordemos la secuencia, estaba preguntándose en 1994 qué era lo que generaba tan terribles y asombrosas malformaciones de bebés. “Primero me habían llamado la atención, en el consultorio del hospital de Malabrigo, los problemas alérgicos por el contacto con los sembradíos. Yo empezaba a atender a las 6 de la mañana, para que pudieran venir las madres de los barrios, que a las 7 de la mañana entraban a trabajar como domésticas o como empleadas. En el centro de la ciudad estaban funcionando los silos de la cooperativa agropecuaria local. Aprendí que los silos ventean los granos, se les manda aire caliente para quitarles la humedad, pero ese aire caliente arrastra a la atmósfera el polvillo que hay en la cáscara de la soja, el girasol, el maíz”.

Por ese venteo los vecinos habían denunciado a la Cooperativa, porque no se podía tender la ropa. “El polvillo ennegrecía todo con una materia grasa que costaba lavar. Eso era lo que estábamos respirando”.

Otro hallazgo: “Yo había aprendido en neurología infantil que para evitar las malformaciones es fundamental el ácido fólico, que se usaba en Malabrigo para tratar a las embarazadas que iban al hospital. Pero sospeché que, si había tantas malformaciones, algo estaba inhibiendo esa acción del ácido fólico. Entré a investigar, a leer y supe que en ese 1994 se estaba usando el glifosato de Monsanto. ¿Suena raro?”

Suena raro, porque la aprobación de los transgénicos y sus herbicidas fue en 1996: Menem presidente, Felipe Solá secretario de Agricultura. Páramo: “Aquí ya les permitían cultivar soja transgénica y aplicar el glifosato antes de la aprobación oficial. No se usaban aviones, sino mosquitos (vehículos fumigadores terrestres). Los mosquitos derramaban el veneno en los campos, y después circulaban acá por las calles, chorreando glifosato. Ahí aparecieron las malformaciones de todo tipo”.

Páramo volvía a sentirse verdugo de parejas a las que debía informarles, por ejemplo, que su bebé había nacido sin cerebro. “Empecé a atropellar, fui al Concejo Deliberante, hablé con el entonces intendente Carlos Spontón, le dije que si no hacían algo los iba a denunciar a todos. El intendente dijo: ‘¿Me estás amenazando?’. Le contesté: ‘No, te estoy avisando lo que voy a hacer’. Lo cierto es que se logró prohibir la venta de estos productos dentro del perímetro urbano, y se prohibió el ingreso de los vehículos con glifosato. Y las malformaciones desaparecieron como por arte de magia”.

Mirar desde la bicicleta

La vida siguió como siempre en Malabrigo. “Me gusta visitar Buenos Aires de vez en cuando, pero vivir ahí ni loco, se las regalo. Aquí salís, saludás, conversás, es otra cosa. Sos alguien. Allá sos un número”. Lolo andaba además en bicicleta entre los campos unos 60 kilómetros por día. El consultorio, sus conversaciones y sus paseos, dispararon nuevas alarmas. “Empecé a enterarme desde 2004 de muchos cáncer en personas jóvenes, menores de 50 años, y linfomas en chicos. Después me enteré por Internet de las demandas de Ecuador contra Colombia por las fumigaciones con glifosato que eran parte del Plan Colombia impulsado por Estados Unidos, para atacar las plantaciones de coca y amapolas”.

Páramo supo que el glifosato cruzaba la frontera de Ecuador hasta 80 kilómetros y que una universidad de ese país investigó las consecuencias en los humanos: riesgo de contraer cáncer, infertilidad, nacimiento de bebés con malformaciones. Todo esto no era un relato para él, era parte de lo que había visto demasiadas veces. “Y a los cánceres raros, inusuales, se agregaron 5 o 6 mujeres jóvenes, embarazadas, sanas ginecológicamente, que venían bien en su gestación, pero abortaban. Es un número enorme para un lugar como éste, y eso sigue ocurriendo”.

Lolo trataba de distraerse de estos temas haciendo largos paseos en su bicicleta. “Un día veo un mosquito fumigando un campo. Paso a los 3 o 4 días, y esa zona estaba amarilla. Llovíó, no pude andar por unos días, y al volver veo que la vegetación del otro lado del alambrado y en la cuneta estaba seca. ¿Cómo? ¿No me habían dicho que el glifosato se degradaba en contacto con la tierra? No se degradaba nada, se escurría, mataba todo lo que encontraba y se infiltraba naturalmente a las napas de agua”.

En el hospital la alarma era cada vez mayor. “Hablábamos todos, médicos, enfermeras, todos coincidíamos: alguien tiene que hacer algo. Y pensé: bueno, lo hago yo. Llamé a Luis Nardín, periodista de radio, me invitó a su programa. Fue el 3 de marzo de 2007: le conté todo, desde las malformaciones hasta el cáncer, todo el resto de enfermedades y los abortos y lo que se notaba de estos venenos en los campos. Dije que Monsanto miente. Eso lo pasaron también por Reconquista y se desparramó”.

Fuera de moda

Páramo pronuncia palabras fuera de moda para explicar su decisión. “Creo que era un deber moral y ético decir lo que pasa. Me eduqué en una universidad pública. Mis viejos me pagaron la comida y la pensión. Los profesores los pagó la gente con sus impuestos. La sociedad. Yo hice un juramento de trabajar por la salud. Entonces si te callás, sos cómplice. Y no sos coherente con la vida”.

Empezaron los viajes, congresos, conferencias: “Nunca cobré nada, en 2008 estuve en Mu. Punto de Encuentro hablando del tema, en la Universidad de Córdoba, en Santa Fe. Decidí jubilarme ese año para poder dedicarme full time a este tema. Conocí a Andrés Carrasco que hizo su investigación en el Laboratorio de Embriología Molecular demostrando los efectos del glifosato. Un día teníamos que hablar en la cámara de Diputados de Santa Fe y yo le dije a Andrés que no quería, que estaba harto de hablar con gente que no quería entender. Me contestó: ‘Ojito, vas a hablar, que también por culpa tuya hice la investigación’”. Carrasco había percibido que en las denuncias de madres, vecinos y médicos rurales había una realidad que la investigación científica debía convalidar.

Recuerda Lolo Páramo, con una combinación de orgullo y modestia, cuando Gustavo Irico, el entonces decano de la Facultad en la que se recibió, Ciencias Médicas de Córdoba, lo presentó como el primer médico que denunció el impacto de productos como el glifosato en la salud. Y una charla que compartió en 2010 con Carrasco, el biólogo Raúl Lucero, y el médico misionero Hugo De Maio entre tantos y tantas que desde entonces se atrevieron a romper el silencio, bastante antes de que la Organización Mundial de la Salud, en abril 2015, empezara a reconocer tímidamente los efectos del glifosato.

“Pero el problema no es sólo el veneno –dice Lolo en el atardecer de Malabrigo-, sino también los transgénicos, lo que comemos, y todo un modelo de producción que no va, que no tiene futuro porque es insustentable, y va a provocar una debacle económica cuando haga implosión. Hay que pensar otros estilos de producción, agroecológicos, formas comunitarias de producir y de consumir, otros estilos de vida, porque con este no tenemos garantizado el futuro”.

Páramo se apoya en su bastón y en varias convicciones. “A todos los que hemos dicho las cosas como son, nos han catalogado como locos. Si eso es por mostrar la realidad, no hay que hacerse problema. Que me digan loco: para mí es un título nobiliario”.

Fotos: Lina Etchesuri

Actualidad

La lección de la historia: por qué y para qué un Estatuto del Periodista

Periodistas de distintos medios de comunicación de todo el país convocaron para mañana a las 10 una conferencia de prensa en el Congreso de la Nación en defensa de la herramienta legal que protege el oficio periodístico y busca ser derogado con la reforma laboral del Gobierno. Esta nota cuenta cómo se lo logró construir este instrumento para resguardar no sólo el trabajo sino también la calidad y la diversidad de la información.

Por Claudia Acuña

La primera vez que los periodistas argentinos decidieron tener un día en el calendario tuvo una clara intención: señalar un parto. Lo que así nacía era una visión del rol político y social de la comunicación y sus actores, que hoy conviene recordar porque las circunstancias se repiten burdamente. Por entonces, lo que aquellos periodistas pretendían era un marco legal acorde con las transformaciones que habían convertido la producción de la noticia es un negocio monumental e impune, amparado en protecciones y prebendas que se justificaban con el escudo de la libertad de expresión. Aquellos periodistas se hicieron entonces una pregunta clave: ¿son las empresas las que garantizan ese derecho social? ¿O se amparan en él para defender sus privilegios? Para responder este dilema, el Círculo de la Prensa de Córdoba organizó un Congreso Nacional de Periodistas que se llevó a cabo en la capital mediterránea el 25 de mayo de 1938. La invitación tenía objetivos concretos: evitar “las formulaciones líricas” y obtener “resultados prácticos”. El trabajo de los delegados dio como resultado el borrador del Estatuto del Periodista –que lograron imponer seis años después- y la consagración del 7 de junio como la fecha marcada en el calendario para pensar qué representa “la libertad de pensamiento”, tal como definió uno de los principales impulsores del encuentro, el periodista Octavio Palazzolo. Las dos cosas fueron resultado del cambio de paradigma con el que aquel Congreso enfrentó la cuestión: el Estado garantiza la libertad de expresión cuando protege la labor de los periodistas y no a las empresas.

El cambio que representa esta mirada es producto de dos cuestiones centrales: una definición clara sobre la identidad del periodista profesional y una coyuntura histórica tan excepcional como la de hoy.

Por eso mismo, conviene recordarla.

Ser o no ser

En Rosario y en 2007 fue publicado el libro Prensa y peronismo[1] que dedica su primer capítulo a recordar esta historia. Su autor es James Cane. Se trata de una investigación sobre el contexto, sanción y consecuencia del Estatuto del Periodista, a quien Palazzolo –uno de sus principales redactores- presentó entonces con una frase que no pierde vigencia: “Ha resultado superior a la conciencia gremial, y hasta me atrevería a decirlo, al término medio de la mentalidad de los hombres que constituyen nuestro gremio”.

¿Por qué un Estatuto que fija las condiciones laborales de los periodistas profesionales tuvo y tiene una importancia estratégica en el análisis de la historia política de los medios de comunicación comerciales en la Argentina? En principio, tal como recuerda Cane en su capítulo, porque fue resultado de un proceso de transformación de la producción de la noticia, en particular y del periodismo mismo, en general. Una síntesis gruesa:

- Hasta comienzos del siglo XX, el periodismo argentino mantenía las características que le dieron origen: una forma de expresión de ideas de sectores sociales que intentaban, por medio de la prensa, defenderlas, difundirlas e imponerlas. Medio y periodistas estaban unidos en esas tareas. Los periodistas se consideraban a sí mismos y eran considerados por los demás como intelectuales cuyo único interés era el triunfo de sus ideas.

- En 1910 comienza otra historia: la del espectacular desarrollo de la prensa escrita. Señala Cane: “Esta transformación había convertido a la capital argentina en el mercado periodístico más grande de América Latina. A mediados de la Década Infame, cinco medios impresos –Crítica, Noticias Gráficas, La Prensa, La Nación y El Mundo– mantenían una circulación que superaba con exceso los 2 millones de ejemplares diarios. Hasta un diario de baja circulación para el contexto porteño, como el socialista La Vanguardia, equiparaba su tiraje con el de los diarios comerciales más vendidos en Chile y en Colombia”.

- Esta transformación alcanzó, por supuesto, a las relaciones de producción. Semejante crecimiento no podía sostenerse con camaradas de ideas y amigos de la causa.

- El periodismo se transformó en industria, pero sin reconocerlo. “Los dueños de los diarios insistían, en forma unánime, en que el carácter económico de un periódico seguía siendo accesorio a la función normativa de la prensa como vehículo de la opinión pública fiscalizadora de los actos del Estado. Hasta en las páginas de Crítica, un órgano que tanto hacía para cambiar las características de estos medios, se negaba que el diario fuera una entidad comercial. Esto era sostenido como una posición de principios, pero también como una forma de desmentir que la relación diario-lector estuviera basada en un intercambio mercantil antes que en una relación de afinidad espiritual”, apunta Cane.

- La diferencia entre ser y no ser una empresa comercial no era un mera cuestión filosófica, sino fundamentalmente legal. La actividad entera quedaba amparada por la Constitución, pero fuera de cualquier otra ley y sus trabajadores, sin derechos.

- Los trabajadores de la industria periodística comenzaron a exigirlos, acompañando la tendencia a la sindicalización que caracterizó esa etapa del país. Los gráficos y canillitas fundaron sus sindicatos. No así los periodistas, que no aceptaban reconocerse en un espejo proletario. En palabras de Palazzolo: “Por un lado estaban los que hinchados de una enorme vanidad seguían alimentando la leyenda del periodista […] quijotesco, heroico, que sólo vivía para difundir ideas; por otra parte estábamos los que habíamos superado ese magnífico pretexto, destinado a pagar sueldos de hambre, a enriquecer a las empresas o a solventar los lujos de algún director-propietario”.

- La innovación jurídica más temida vino sorpresivamente desde el Poder Judicial. Dos jueces federales dictaminaron a favor de los periodistas Manuel Sofovich y Oscar di Leo en las demandas por despido sin indemnización que habían entablado contra los dueños de Noticias Gráficas y La Prensa, respectivamente. El juez Eduardo Broquén fue particularmente claro en su rechazo de los argumentos de los abogados de La Prensa, quienes habían declarado que su cliente no podía ser clasificado como “comerciante” precisamente porque el diario del que era propietario se ocupaba exclusivamente de la difusión de noticias. Al contrario, para el juez, se trataba de “un establecimiento eminentemente mercantil” y los periodistas, por lo tanto, debían legalmente considerarse como trabajadores cuyos derechos estaban protegidos. Conviene aclarar que en esa época el diario La Prensa contaba con 1.698 empleados “invisibilizados” por la magia del argumento de la excepción, hijo ilegítimo de la libertad de expresión.

- “Esta situación de ambigüedad y conflicto daba nueva urgencia a dos cuestiones: ¿los periodistas eran realmente trabajadores? La necesidad de respuestas llegó a ser aún más perentoria luego de una serie de contradictorias decisiones judiciales frente a las demandas de los periodistas de la ciudad de Córdoba”, consigna Cane en su investigación. Ese fue el contexto que dio origen al Congreso Nacional.

- El 24 de mayo de 1938 –día anterior a la reunión– el Círculo de la Prensa cordobés dio un comunicado donde se buscó dejar en claro que el propósito de los delegados era, nada menos, que rearticular las concepciones hasta el momento dominantes sobre el significado de la profesión. «Sin razón que lo justifique”, declaraban los periodistas cordobeses, “se habla todavía de la ‘bella bohemia periodística’”, una noción que no hace otra cosa que inferir “un agravio a los más respetables trabajadores intelectuales con que cuenta la sociedad” en una negación anacrónica de las transformaciones que habían creado la prensa industrial moderna. El Congreso Nacional de Periodistas, en cambio, “rompe con estos conceptos novecentistas […] para colocar al gremio en primer plano, resuelto a ganar […] las garantías morales y materiales que considera justas para hacer posible su convivencia dentro del núcleo social”.

Así se proclamó el Día del Periodista y se redactó el Estatuto profesional. Cómo se logró que se convierta en ley es otra historia que también se parece a la de hoy.

La diferencia entre medios y opinión pública

Dice Cane en su capítulo:

“Además de reconocer que los periodistas eran trabajadores de empresas comerciales, el borrador del estatuto también introducía una modificación importantísima en una idea clave para la concepción decimonónica de los derechos de prensa, que a su vez servía de base para la jurisprudencia federal. Esto es, que el Estado necesariamente encarnaba la amenaza principal para el buen funcionamiento de los medios impresos de difusión”. El encargado de exponer este argumento fue el periodista Ernesto Barabraham, quien firmaba como Ernesto Maury en el diario La voz del interior. Su razonamiento fue el siguiente: “dada la complejidad de la división de trabajo en la prensa moderna, las relaciones entre periodistas y propietarios habían dejado de ser puramente privadas para convertirse en una cuestión pública. En las disputas cada vez más notorias entre periodistas individuales y propietarios de grandes diarios, sólo el Estado tiene la capacidad de ejercer una mediación y defender a los primeros, que son, al fin de cuentas, los que producen el contenido público de los diarios”. Los delegados no sólo aprobaron el borrador del proyecto presentado por Barabraham, sino que también establecieron la Federación Argentina de Periodistas (FAP), una confederación de las organizaciones de periodistas de todo el país que tendría por misión inmediata lograr la aprobación del proyecto por parte del Congreso nacional.

Pero la situación política de entonces estaba lejos de mostrar la cara de un Estado benefactor. “Si el autoritarismo del presidente Castillo hacía que el Estado pareciera cada vez más amenazador para los intereses de periodistas y propietarios, el Gobierno surgido del golpe militar de junio 1943 estuvo aún más dispuesto a usar la represión como elemento fundamental de sus relaciones con la prensa. El intento del régimen, encabezado por el general Ramírez, de crear un ambiente en el que la prensa quedara esencialmente silenciada, culminó con el decreto 18407, en el que el Gobierno dictó medidas estrictas de censura sistemática y –lo más novedoso– de carácter permanente”, sintetiza Cane.

¿Cómo un decreto de censura permanente fue derogado por otro que consagraba el Estatuto del Periodista Profesional? La respuesta tiene nombre y apellido: Juan Domingo Perón. El joven coronel que, desde el Departamento Nacional del Trabajo, venía gestando un intento de acercamiento a la prensa. El clásico razonamieto peronista de que los enemigos de mis enemigos son mis amigos abrió la puerta a los periodistas delegados que presentaron el proyecto gestado en aquel Congreso de seis años atrás. “Las razones de la temprana inclusión de los periodistas en esta primera ola de reformas laborales no son difíciles de imaginar. Los periodistas ocupaban una posición clave en la producción y circulación de dos ‘mercancías’ fundamentales para la elaboración de cualquier proyecto político: información e ideología. Así, donde el régimen militar torpemente intentaba pacificar a la prensa a través de una censura férrea y no lograba mucho más que unificar a lectores, periodistas y propietarios en contra de la medida, el reemplazo del decreto 18407 por el Estatuto del Periodista significaba un cambio fundamental en la relación entre las autoridades y los medios de comunicación. Perón, en efecto, buscaba usar las divisiones de clase dentro de las redacciones no sólo para fracturar internamente a cada diario opositor, sino también para ganar la simpatía activa de los productores directos de buena parte de la información y la ideología que vastos sectores del público argentino consumían en forma cotidiana. En lugar de silenciar a la prensa, el Estatuto formaba una parte importante del intento más ambicioso de tener mayor influencia sobre la articulación de la llamada opinión pública”.

Las lecciones de ayer

“Considerar este decreto como una simple jugada por parte de Perón y las autoridades militares para ‘cautivar a los trabajadores de la prensa’ (Sirvén, 1984: 24) deja de lado el rol fundamental y consciente que los propios periodistas desempeñaron en la evolución de las relaciones entre el Estado y los medios impresos” senala Cane.

Se podría inferir algo similar de la tarea que desarrollaron quienes se encargaron de elaborar los 21 puntos para una radiodifusión democrática que sentaron la base legal y social de la Ley de Servicios Audivisuales. Fueron 300 organizaciones sociales que en 2004 redactaron un documento que se convirtió en una herramienta de acción y presión. Y que cuando fueron llamados por los enemigos de sus enemigos, ya sabían qué pedir y cómo.

La casualidad o la historia coloca aquel borrador del Estatuto y ese documento de los 21 puntos a una misma distancia: seis años tardaron en convertirse en ley. Los dos fueron, también, el resultado de un profundo replanteo sobre el rol del periodismo, el Estado y las empresas. Que el de ayer lo pudieran hacer los periodistas de las grandes empresas y el de hoy, los que trabajan en la comunicación social nos indica cuál es hoy la trinchera desde donde se defiende aquello que Octavio Palazzolo nos señaló hace casi 88 años cuando marcó una fecha en el calendario.

La de hoy, cuando nos toca defender ese legado.

Nota

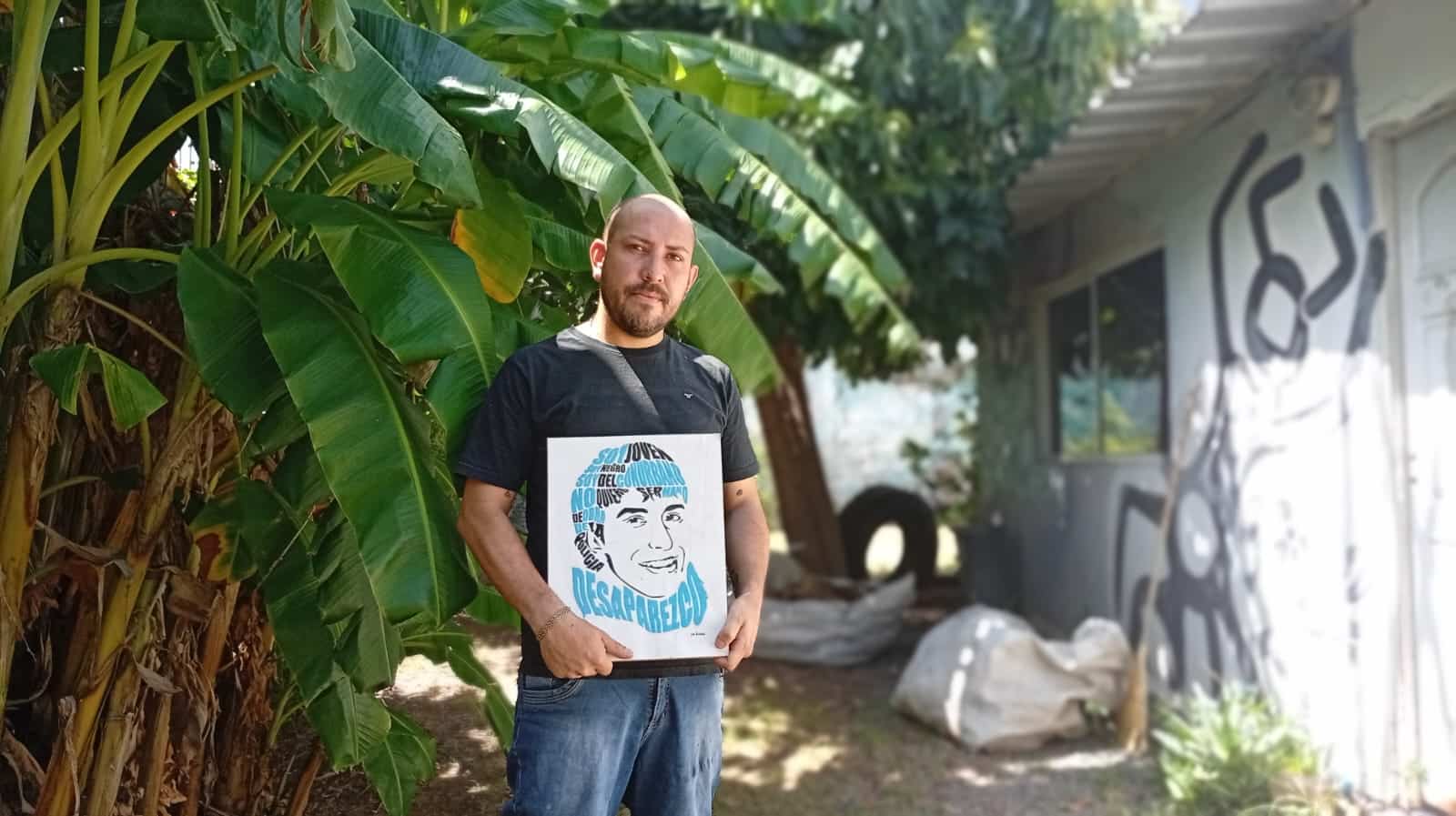

Entrevista al hermano de Luciano Arruga, a 17 años de su desaparición: “Los pibes no son lo que nos dicen”

Sebastián Alegre es uno de los hermanos del joven desaparecido el 31 de enero de 2009 y finalmente encontrado enterrado como NN en el cementerio de Chacarita en 2014. Una parábola que solo deja en evidencia el encubrimiento por parte del Estado y que tiene a la Policía Bonaerense en el centro de las denuncias sobre el asesinato de este joven de 16 años, crimen que jamás se investigó a fondo. El pedido de memoria, verdad y justicia sigue intacto, y también la asociación de amigos y familiares empujando desde hace años un centro de memoria y arte, todo en un destacamento donde Luciano fue torturado, hecho por el que un policía fue condenado a 10 años de prisión. Este sábado recordarán a Luciano con una radio abierta, a las 16.30 horas, en Indart 106, Lomas del Mirador.

En esta nota -que recuerda a Luciano a 17 años de su desaparición y asesinato- repasamos el derrotero del caso que se convirtió en bandera de lucha contra la desapariciones en democracia en el país de los 30 mil, pero cuya impunidad persiste cada día. Sebastián, que tenía 13 años cuando Luciano, de 16 años, desapareció, recuerda a su hermano, cuenta quién verdaderamente era y lo conecta con los discursos actuales de la baja de imputabilidad.

Lo que cambió, y empeoró, en el barrio de 12 de octubre de Lomas del Mirador, con el avance del narco y la facilidad para conseguir armas. Lo que nunca llega: oportunidades y asistencia estatal para salir de la pobreza. Lo que ellos mismos encaran: organización y cultura “para darle otro camino a las juventudes”.

Por Lucas Pedulla

Su primera interacción con la policía fue a los 13 años.

Estaba con su hermano Luciano y un amigo de él caminando hacia la Plaza del Cañón, en Lomas del Mirador. No hacía mucho que se habían mudado a esa localidad de La Matanza tras haber vivido en una pensión porteña de Flores y, luego, en la bonaerense Ciudadela. Sebastián sabía de la hostilidad de esos oficiales porque más de una vez lo habían amenazado sólo por estar jugando al rinraje en el barrio: “Pendejo, tomatelá, porque te voy a llevar”.

Pero esa tardenoche fue distinta. Caminaban por avenida Mosconi cuando un patrullero los abordó a la altura de la Clínica del Buen Pastor, a tres cuadras de la plaza. “Me acuerdo que se bajó un oficial con la escopeta en la mano y se la pone en el pecho al amigo de Luciano. Le dice: Ponete ahí contra la pared. A Luciano le hace lo mismo. Vos también, me dice. Luciano se da vuelta y le dice: Él es menor. ¿Entendés? Él también era menor, nos llevábamos tres años de diferencia, según la época del año cuatro. Qué me importa, dice el policía y me pegó una patada que me hizo abrir las piernas y apoyarme contra la pared. Uno me palpaba, el otro seguía con la escopeta en la mano”.

Por esos años Sebastián (13) y Luciano (16) trabajaban juntos en una fábrica a pocas cuadras de su casa, en el barrio 12 de Octubre, un asentamiento de casas humildes que abarca una manzana. Uno de los límites del barrio da a una plaza que hoy lleva el nombre de su hermano. El otro límite, justo en diagonal a la casa en la que vivían, da a una zona residencial de clase media, vecinos que pidieron la creación de un destacamento policial ante la llamada “inseguridad” en la zona.

Por esas calles caminaban Sebastián y Luciano para ir a la fábrica de hebillas para zapatos y cinturones, en la que trabajaban de ocho a diez horas al día. Hacían todo el proceso –tirar los moldes, lijar, pulir– menos la fundición, ya que era una máquina gigante que veían con mucho respeto. A los mediodías se iban a almorzar bajo algún árbol con sombra de la General Paz, la enorme avenida que divide a estos conurbanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cuando llegaban los fines de semana, con sus salarios se iban a Liniers –frontera entre ambos mundos– a comprar ropa. Sebastián recuerda los consejos administrativos de su hermano: “Lu me decía: Comprate esto, comprate aquello y esto dámelo que lo guardo para casa. Todo pasaba así, hasta que hubo un momento en el que Luciano ya no estaba más…”.

El 31 de enero de 2009, hace 17 años, Sebastián cruzó a su hermano mayor caminando por la calle Perú, la de su hogar. “Andá para casa, me dijo. Tengo el recuerdo que era de tarde, porque el sol le pegaba de frente. Fue la última vez que lo vi”.

Desde entonces comenzó un recorrido que tuvo a su mamá, Mónica Alegre, y a su hermana, Vanesa Orieta, haciendo lo impensado para saber dónde estaba y qué le había pasado. Sebastián empezó a ver cómo el nombre y el rostro de su hermano, Luciano Arruga, comenzó a imprimirse en carteles, pintarse en banderas, escribirse en paredes y gritarse en marchas. El pedido era “aparición con vida”, una consigna que se gritaba para los desaparecidos de la última dictadura militar, y congregó multitudes para saber qué había pasado con un chico pobre de 16 años. Su hermano, Luciano.

“Soy la mamá de un negro villero que se negó a robar para la policía”, escuchó Sebastián, de boca de Mónica, ese enero y cada enero en adelante, cuando se cumplían años de su desaparición. Y así, fue viviendo este doloroso camino a partir de los 13 años, la misma edad desde la que hoy quieren meter presos a los chicos con el nuevo proyecto de baja de imputabilidad, defendido por el Gobierno nacional y sus aliados. Su recuerdo de esa tardenoche camino a la Plaza del Cañón cobra entonces una triste actualidad, como las realidades que Luciano nos sigue revelando, a 17 eneros de su desaparición.

Racconto de un encubrimiento

Sebastián recibe a lavaca en el Espacio para la Memoria Luciano Arruga. El lugar está en Indart 106, en Lomas del Mirador, y es el mismo chalet donde funcionó el Destacamento Policial N°8, dependiente de la Comisaría 8°, un ex centro clandestino de detención en dictadura conocido como “El Sheraton”, una turbia ironía de los represores. El destacamento fue creado a instancias de un grupo de vecinos nucleados en la asociación Vecinos en Alerta de Lomas del Mirador (VALoMi). Su fundador, Gabriel Lombardo, sigue al día de hoy apareciendo en televisión reclamando “más seguridad” ante cada hecho del barrio. Sin embargo, esa dependencia, en verdad, sólo debía cumplir tareas administrativas porque no tenía las condiciones para llevar a personas detenidas, mucho menos un adolescente menor de edad. Pero allí detuvieron y llevaron a Luciano el 22 de septiembre de 2008, cuatro meses antes de su desaparición. “Vane, sacame de acá porque me están cagando a palos”, escuchó su hermana, Vanesa, que gritaba Luciano cuando lo fue a buscar a ese destacamento. Por ese hecho, en un fallo unánime, el Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de La Matanza condenó al policía Julio Diego Torales a diez años de prisión por torturas físicas y psicológicas.

Familiares y Amigos de Luciano, la organización que encabezó la lucha todos estos años, logró también que ese destacamento se cerrara, aunque la Municipalidad de La Matanza, entonces encabezada -al igual hoy- por el intendente Fernando Espinoza, lo trasladó al predio Monte Dorrego, a tan sólo unas pocas cuadras. Para la familia, Espinoza y Daniel Scioli, el entonces gobernador bonaerense –antes peronista, hoy reconvertido libertario–, son los principales responsables políticos de la desaparición del joven.

La expropiación del destacamento la consiguieron con acampes, radios abiertas y festivales multitudinarios. Allí abrieron un espacio para la “memoria social y cultural” de Luciano, que está pronto a comenzar sus jornadas de apoyo escolar para el barrio. “Queremos llenar de vida este lugar”, cuenta Sebastián, entusiasmado.

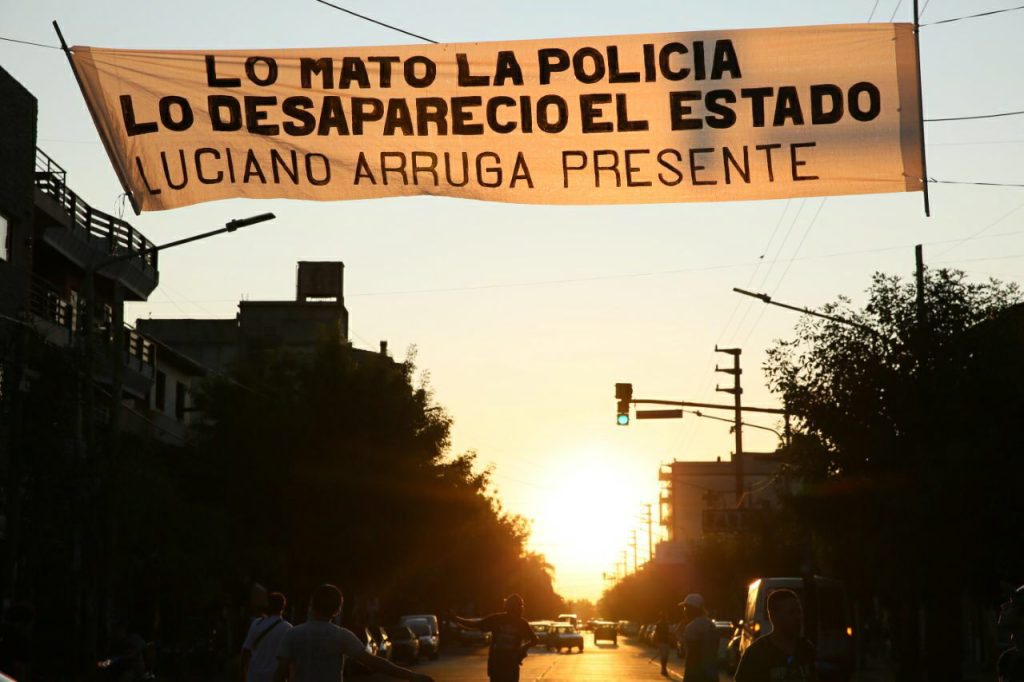

Tras la detención de Luciano en septiembre del 2008, el hostigamiento y el verdugueo policial se acentuaron al punto de que el joven ya tenía miedo de salir de su casa. El 31 de enero de 2009, Luciano no volvió más. Según testigos, lo subieron a un patrullero y lo llevaron a la comisaría. La familia inició una denuncia en el fuero provincial que luego pasó al federal como “desaparición forzada de persona”.

Cinco años y ocho meses después, el 17 de octubre de 2014, y tras presentar un nuevo hábeas corpus, la familia encontró el cuerpo de Luciano enterrado como NN en el Cementerio de la Chacarita.

Según la reconstrucción, había sido atropellado en la madrugada de ese mismo 31 de enero luego de intentar cruzar –con ropa que no era de él– la General Paz por el medio, un lugar imposible siendo que la avenida tiene sus cruces peatonales. Herido por el atropello, Luciano fue trasladado en ambulancia al Hospital Santojanni, donde murió. Fue inhumado como NN, pese a que la familia de Luciano salió desde el inicio a denunciar su desaparición. La lupa de la familia se posaba sobre la Bonaerense, y luego la investigación les dio la razón: la persona que lo atropelló declaró que esa noche había visto una camioneta doble cabina sobre la colectora de la avenida. El conductor también dijo que Luciano “corría desesperado, como si estuviera escapando de algo”. Nunca se profundizaron estas líneas de investigación.

La autopsia de Luciano estuvo en el expediente desde 2010 pero ningún juez ni fiscal a cargo de la causa la vio. En cambio, pusieron la lupa en el entorno familiar. La fiscal Roxana Castelli derivó la investigación en la propia Bonaerense denunciada, incumpliendo el reglamento de la Procuración provincial, y el juez Gustavo Banco y la fiscal Celia Cejas pincharon los teléfonos familiares 15 veces, durante 1 año y 6 meses. Por ello, hace 12 años que Mónica y Vanesa iniciaron un pedido de destitución de estos tres funcionarios. Ni el jury ni la causa por la desaparición tuvieron avances ni detenidos.

Palabras como negligencia, desorden burocrático, desidia o complicidad estatal son pocas para describir la impunidad que se construyó en torno a la causa de Luciano Arruga, en un país que evidenció, aún con 30.000 desaparecidos, la inexistencia de herramientas estatales para la búsqueda de personas desaparecidas.

Por eso, la familia afirma: “Lo mató la policía, lo desapareció el Estado”.

A través de Luciano

Sebastián, aquel niño de 13, hoy tiene 30 años. Trabaja en un vivero en Ramos Mejía y está por anotarse en las últimas materias para terminar el secundario. Hace pocos años que su voz se sumó a las de su mamá y su hermana para mantener viva la memoria de Luciano. Por eso accede a hablar con lavaca, y dice: “Hay algo muy tremendo que pasa cuando empezás a entender lo que es un desaparecido. Hace poco la pandemia se llevó a un montón de personas, pero a un amigo le podés decir: Che, tu abuelo está ahí, descansando. Lo viste, estuviste con él. Para nosotros, todos esos años fueron de un proceso de no poder darle nunca ese descanso, porque no lo tuvimos y hubo que aprender a lidiar con eso.

Se te viene la frase nefasta de Videla: No está ni muerto ni vivo, está desaparecido. Es una mierda, porque es verdad. No teníamos forma de cerrar un ciclo.

Por eso conseguir este espacio fue un hito, tenerlo para la lucha, darse cuenta que esto no era una problemática social, sino que abarcaba una problemática política más grande. Particularmente, con 13, 14, 15, 16, 17, 18 años, empecé a darme cuenta de que todo era parte de un problema sistemático: Luciano no era el único, no sería el último, y tampoco había sido el primero. Fue un camino de militancia entender eso. Y atravesar la adolescencia así. Fue muy groso ver a mi mamá y a Vane que supieron entender qué había detrás. No somos una familia que haya venido de la militancia. Mi abuela vino de Corrientes, del campo, con una mano atrás y otra adelante. Aprendimos a luchar a través de Lu, gracias a él. Y también con su humanidad, porque le gustaba la música, era hincha de River, estudiaba, alguna vez se enamoró. La lucha fue un simple acto de humanidad. Creo que por eso también se acercó tanta gente. Incluso hoy. A 17 años no tenemos una verdad concreta, una justicia absoluta de lo que pasó con Luciano. Seguimos reclamando el derecho a la verdad y a saber. Seguimos preguntándonos qué pasó. Es un hecho que sigue siendo doloroso, pero lo interpelamos desde otro lugar, proyectando cosas buenas, ideas para el espacio, para brindar oportunidades a los chicos del barrio”.

Sebastián dice eso y mira las calles del barrio con preocupación: “Veo con urgencia que están queriendo aprobar la baja de imputabilidad. Llegué a escuchar gente que pedía la baja hasta los 12 años. Podemos, si querés, meterlos desde que tengan chupete, pero sacame una ley para que eso se revierta porque en diez años, si no, vamos a tener a todos los pibes presos. No estás ofreciendo otro camino para que los jóvenes no delincan, para que no se metan en el narcotráfico. Los 13 es una edad donde el pibe está forjando su vida, pero hoy está atravesado por toda una falta de instituciones hasta llegar, finalmente, al penal”.

¿Qué ves que cambió de hace 17 años a hoy?

Lo narco avanzó mucho, y conseguir un arma es súper accesible. Pareciera que estamos en Estados Unidos, como si la compraran en WalMart. Hay muchos pibes con problemas de adicción, falta de contención, una población hecha mierda, otra pidiendo justicia, alguna gente que hace la diferencia y otra en situaciones cada vez más marginales.

Sebastián trae el caso de Uriel Giménez, el chico de 12 años asesinado por la policía en medio de una persecución en Tres de Febrero. Por las redes se viralizaron fotos de Uriel con un arma, lo que trajo una cloaca de comentarios estigmatizantes: “Siento que el eje de la lucha se perdió. No pasa por si somos más de izquierda o de derecha, sino entender que un chico de 12 años no tendría que estar en esa situación. Hoy llega más rápido el narcotráfico y la delincuencia a la puerta de tu casa que el asistente social. No es azar, estamos en una sociedad muy individualista, carente de valores y necesidades. Antes la maestra podía hacer un acompañamiento, pero hoy tiene que agarrar tres turnos para cubrir un alquiler que le vale el doble que cuando empezó a alquilar. A la abuela de ese chico, posiblemente, ni siquiera le alcanza lo que tiene para ir al súper. Vivimos en el medio de un montón de violencias institucionales que terminan encadenando hechos represivos”.

Lo que decís de Uriel me hace acordar a Santiago Beltrán, un chico de 15 años asesinado por una Policía de la Ciudad en Moreno. Las coberturas mediáticas y sus comentarios festejaban la muerte de un delincuente. ¿Cómo damos vuelta esa crueldad?

Hay que conectar con el de al lado, pensar qué pasó con este vecino, en vez de mirarlo por las redes, que te queman las neuronas. Hay que recuperar el contacto físico de acercarse al vecino. ¿Qué hubiese pasado acá si los vecinos decían lo que pasaba en este destacamento? Tendríamos que volver a las raíces, como comunidad, juntarnos para denunciar hechos violentos e institucionales. Que sean los vecinos los que se pregunten por qué en la escuela del barrio dejaron de ir 10 pibes. Uno, porque nos vuelve más empáticos. Dos, porque nos conecta con el otro. Y tres: porque es entender el barrio en el que vivimos.

Familiares y amigos recordarán a Luciano este 31 en el espacio con una radio abierta, a partir de las 16.30. Piden a quienes se acerquen que traigan como donación alimentos para la merienda y útiles para las jornadas de apoyo escolar que están por comenzar.

“No sé si encontrar a Luciano me dio justicia o paz, a mí lo que me da paz es esto”, dice Sebastián, señalando el espacio, y completa: “Saber que hay un lugar para la contención de los pibes, para que puedan venir a hacer una huertita, hacer una murga, hacer música. Que sepan que hay un lugar en el barrio donde se puede pensar la vida. Queremos enfocarnos a que haya infancias y juventudes. A transformar el dolor en más risas. A salir del negacionismo y del individualismo que plantea día a día esta sociedad. Los pibes no son lo que nos dicen, no nacieron así. Queremos otro camino para las juventudes. Y, acá, tienen ese espacio”.

Foto: lavaca.org

Nota

Comienza un juicio histórico por fumigaciones con agrotóxicos en Pergamino

A partir del próximo 2 de febrero, el Tribunal Oral Número 2 de Rosario comenzará a juzgar a siete productores agropecuarios y dos funcionarios públicos de la ciudad bonaerense de Pergamino –señalada como la capital del veneno– por contaminación ambiental y por ejecutar y permitir la fumigación con agrotóxicos en campos linderos a la zona urbana, a contramano de la normativa vigente. Todos los detalles de este juicio histórico en el que testimoniarán madres que luchan contra distintas enfermedades, entre ellas el cáncer, como Sabrina Ortíz y Paola Díaz que hablan en esta nota: «El impacto del juicio será inmenso. Lo cierto es que ya no se puede negar lo que está en nuestra sangre, en nuestro ADN, haciendo estragos: agrotóxicos».

Por Francisco Pandolfi

La causa penal empezó en 2018 en el Juzgado Federal Nº 2 de San Nicolás, cuando Sabrina Ortiz, una de las vecinas damnificadas, fue escuchada por primera vez por la Justicia. Pero antes (y después) hubo mucha agua (contaminada) que pasó debajo del puente, como publicamos en esta nota de 2021:

Porque antes, en 2011, Sabrina comenzó a denunciar las fumigaciones a 10 metros de su casa en el barrio Villa Alicia de Pergamino. La intoxicación fue el causante, ese año, de perder el embarazo que llevaba de seis meses: un aborto (nada) espontáneo. Luego vino un primer ACV y luego un segundo ACV. Luego, los análisis que confirmaron que tanto ella como sus hijos chiquitos portaban en sus cuerpos niveles alarmantes de agrotóxicos. En 2013, ante la ausencia de abogados que quisieran tomar el caso, empezó a estudiar derecho. Y se recibió en 2018: cuando empezó la causa penal que deriva en este juicio.

Ahora es fin de enero de 2026 y Sabrina –41 años– le dice a lavaca: “Estoy con muchas emociones al mismo tiempo. Por un lado, la angustia, se me vienen al pensamiento todas las situaciones vividas con la salud de mis hijos y mía, las historias que conocí de otras personas que enfermaron por causa de los agrotóxicos, se me vienen palabras dolorosas, de abandono, de soledad, de desprecio por la vida ante el grito de ayuda. Siento que ya no tenemos que probar más nada, ya está todo expuesto y nuestros cuerpos lo manifestaron de esa manera, con mucho dolor”.

Envenenamiento sistemático

Una de esas historias entrelazadas (entre tantas) es la de Florencia Morales. Ella no estará de manera presencial, corpórea. En 2011 se había mudado a una quinta de Pergamino para criar a sus dos hijas en una calma impropia de la ciudad de Buenos Aires. En 2016, le descubrieron un cáncer que ya había hecho metástasis en la columna, sin posibilidades de cura. En 2021, le decía a MU: “Estoy con la salud muy deteriorada. Pero estoy. Y mientras siga, llevaré adelante la causa para frenar este desastre. Si bien estoy dolida, con el avance judicial siento algo de esperanza; empiezo a ver un poquito de luz al final del túnel”. Florencia falleció en mayo de 2023.

Otra de esas historias fue la de Paola Díaz –47 años–, que junto a varias vecinas se nuclearon en la organización Madres de Barrios Fumigados Pergamino. Paola sí declarará en el juicio. Y dirá (entre tantas cosas) que en 2014 falleció Mónica, su nena de 11 años, por leucemia aguda. A horas de empezar el proceso judicial, dice: “Es histórico que hayamos llegado a juzgar a quienes afectaron a nuestro barrio, a nuestras familias, a toda la comunidad. La salud y el ambiente son fundamentales y por eso necesitamos medidas que nos protejan y garanticen un futuro seguro. Tengo la esperanza de que será un paso hacia la verdad y la justicia y que nadie más sufra el envenenamiento sistemático”.

El juicio

Este lunes 2 de febrero será la audiencia preliminar. La causa, instruida por el fiscal federal Juan Ignacio De Lello y promovida por el juez Carlos Villafuerte Ruzo, tiene como imputados a siete productores acusados de aplicar pesticidas a metros de viviendas y escuelas rurales, vulnerando la legislación: Fernando Cortese, Mario Roces, Víctor Tiribó, Hugo Sabattini, Cristian Taboada, José Luis Grattone y Carlos Sabbatini. Sabrina Ortiz denunció que en 2016, su vecino y productor agropecuario Mario Roces fue a “visitarla” a su casa. “Lo escucho gritar ‘estos negros se tienen que morir’, sacó un arma y disparó dos tiros con balas de plomo. Con una mató a mi perro, la otra dio en la pared. Mi hija había estado afuera un par de minutos antes. Me quedé paralizada. Al día siguiente me crucé a la hija en el supermercado. Me dijo: ‘Somos los fundadores del barrio, si mi papá quiere te mata y no va preso’”.

Además, se juzgará a dos exfuncionarios municipales de la gestión del aún intendente de Pergamino, Javier Martínez, por omisión en sus deberes de control: Guillermo Naranjo y Mario Tocalini, titular y auditor de la Dirección de Ambiente Rural del municipio. Cuando desde este medio entrevistamos al intendente Martínez sobre las enfermedades de cuerpos y territorio, se desligó: “No manejo el tema”, esbozó, previo a cortar la llamada.

El cronograma del juicio estipula, por ahora, ocho audiencias en febrero y la declaración de alrededor de 100 testigos (además de las personas afectadas, médicos, químicos, biólogos, bioquímicos, ingenieros agrónomos y otros profesionales). Carlos Quintana es uno de los abogados querellantes junto a Fernando Cabaleiro. Es abogado ambientalista y de derechos humanos, y uno de los representantes legales de las Madres de Ituzaingó (proceso que en 2012 condenó a tres años de prisión a un productor y un fumigador por contaminación con agrotóxicos). Lo primero que subraya Carlos Quintana es que será un acontecimiento histórico para la Justicia de este país, por varias razones.

1) “Es el primer juicio penal ambiental de esta envergadura en la provincia de Buenos Aires, corazón productivo de la Argentina. No es cualquier lugar: ocurre en el núcleo duro del agronegocio”.

2) “Por primera vez se sienta en el banquillo a todo el arco operativo del agronegocio: productores, ingenieros agrónomos y funcionarios públicos. No solo a quienes fumigan sus campos sino también a quienes deciden, habilitan, controlan -o dejan de controlar- cómo, dónde y bajo qué condiciones se fumiga. Este juicio viene a romper con la tradición de impunidad que rodeó históricamente al modelo.

3) “Por primera vez el modelo productivo no aparece solo como una política económica, sino como un problema político, sanitario y de derechos humanos. Aunque faltan las grandes corporaciones que diseñan, promueven y lucran con este esquema productivo, que este juicio exista es una grieta muy importante en ese blindaje histórico”.

4) “Que esto ocurra a 30 años del desembarco del paquete tecnológico (1996), de la siembra directa, del modelo transgénico y el uso masivo de agrotóxicos, no es un dato menor. Es la primera vez que la Justicia se ve obligada a mirar los costos reales de ese modelo, no en términos de exportaciones o divisas, sino en términos de salud, ambiente y vida cotidiana de las familias que habitan los pueblos fumigados”.

Carlos Quintana también dirá: “Este juicio no nace de una decisión espontánea del sistema judicial, sino de años de resistencia, de denuncias, organización comunitaria y visibilización del daño. La Justicia llega tarde, como suele pasar, pero llega porque hubo personas que no se resignaron a enfermarse en silencio. Por eso Pergamino no es solo un juicio penal: es un acto de memoria, reparación simbólica e interpelación al poder. Es la prueba de que cuando las comunidades se organizan, incluso los modelos más sólidos empiezan a resquebrajarse. Este juicio no va a resolver todos los problemas, pero marca un antes y un después. Por primera vez la pregunta no es cuánto se produce, sino quiénes se enferman para que ese modelo funcione. No se juzga al campo: se juzga un modo de producir que naturalizó la enfermedad y llamó progreso a lo que era daño. Y esta vez, el daño tiene nombre, voz y prueba. Es una escena histórica donde se cruzan ciencia, territorio y justicia; donde el modelo productivo deja de ser intocable y empieza a ser interpelado; donde los cuerpos hablan, la ciencia acompaña y el silencio, después de treinta años, se rompe”.

La esperanza

Llegar a este juicio oral no es la primera conquista. Por las denuncias y las evidencias científicas, desde 2019 en Pergamino rige –pese a la presión empresarial y de las autoridades locales por boicotearla– una medida cautelar que prohíbe fumigar a menos de 1.095 metros de las viviendas por vía terrestre y a menos de 3.000 metros por vía aérea.

A Sabrina Ortiz le anda mal el teléfono, pero se las arregla para decir (como tantas otras veces): “Tengo la esperanza de que los jueces que resuelvan esta causa cambiarán la historia; una historia de tragedias, de sufrimiento y de sacrificio humano. Tienen en sus manos la posibilidad de hacer justicia y aunque no signifique retroceder en el tiempo para que no nos enfermen, sí estarán fallando en pos de los que quedamos, en memoria de los que murieron envenenados y preservando a las generaciones futuras”.

Y agrega, como puede (como tantas otras veces): “Tan inmenso será el impacto de sus decisiones que también afectarán en sus propios seres queridos. Habrá de todo, de lo que imaginen: desestimaciones a los afectados, chicanas y argumentos absurdos intentando corromper la verdad. Lo cierto es que ya no se puede negar lo que está en nuestra sangre, en nuestro ADN, haciendo estragos: lo que hay son agrotóxicos. En todo este tiempo también pasaron cosas buenas y personas inmensas, de esas que valen la pena, que hacen más liviana la lucha, la resistencia, los miedos. Hoy ya no me siento sola como en un principio, hoy somos muchas y muchos limando las patas a los gigantes. Como mamá, como afectada, como abogada, y por sobre todo como ser humana, deseo profundamente que haya justicia”.

NotaHace 4 semanas

NotaHace 4 semanasComienza un juicio histórico por fumigaciones con agrotóxicos en Pergamino

NotaHace 4 semanas

NotaHace 4 semanasAdiós, Capitán Beto

PortadaHace 3 semanas

PortadaHace 3 semanasOtra marcha de miércoles: video homenaje a la lucha de jubiladas y jubilados

ActualidadHace 4 horas

ActualidadHace 4 horasMuerte por agrotóxicos de un chico de 4 años: confirman la condena al productor

ActualidadHace 2 semanas

ActualidadHace 2 semanasReforma laboral: “Lo que se pierde peleando se termina ganando”