Nota

Cuando la resistencia es la alternativa

El 15M le cambió la cara a España. Por debajo de los nuevos partidos electorales, que modificaron la relación de fuerzas parlamentaria, autonómica y municipal, las evoluciones que están promoviendo los movimientos sociales son tan potentes como las que encarna Podemos, aunque con mucha menos visibilidad. Por Raúl Zibechi, publicada por Brecha.

El 15M le cambió la cara a España. Por debajo de los nuevos partidos electorales, que modificaron la relación de fuerzas parlamentaria, autonómica y municipal, las evoluciones que están promoviendo los movimientos sociales son tan potentes como las que encarna Podemos, aunque con mucha menos visibilidad. Por Raúl Zibechi, publicada por Brecha.

Actividad recreativa en Errekaleor. Foto: Facebook

“Esto me recuerda lo que vivimos allá”, dice Fabricio, un argentino que integraba el piquetero Frente Popular Darío Santillán y que ahora vive con su pareja y su hijo en Errekaleor, en la periferia de Gasteiz/Vitoria. Es que las crisis parecen despertar la creatividad de los seres humanos, a partir de recuperar tradiciones hurgando en la memoria comunitaria común a la especie.

Lo que a Fabricio le entusiasma es la capacidad de recrear la vida en los márgenes con iniciativas de vivienda, cultura y producción similares a las que conoció en su juventud en el conurbano bonaerense. En el Estado español abundan este tipo de emprendimientos que nacieron de la mano de los movimientos sociales, al calor de la desocupación y la precarización del empleo. Pueden verse en casi todas las periferias urbanas, desde los pueblos hortelanos que rodean Valencia hasta las ciudades vascas, gallegas y asturianas, pasando por Madrid y la estepa castellana.

Las iniciativas de los movimientos españoles tienen algunas características en común con las que tuvieron los piqueteros y conservan los sin tierra y los indígenas: el arraigo territorial de las resistencias es quizá la más importante, que permite la creación de formas de vida alternativa en espacios propios, el despliegue de culturas diferentes a las hegemónicas y espacios de formación autocontrolados. Nada de esto hubiera sido posible sin la crisis; pero el gran desafío, como en todas partes, es si resistirán cuando las cosas mejoren, aunque por ahora nada indica que eso sucederá.

Las tres experiencias sociales que se detallan abajo son hijas del 15 M, aunque algunas hayan nacido mucho antes de esa fecha. Fueron las masivas acampadas en plazas a partir de la toma de Puerta del Sol en marzo de 2011, las que dieron a los movimientos sociales el impulso y los objetivos para salir de la marginalidad y convertirse en alternativas de vida y dignidad para cientos de miles de españoles. La ocupación masiva de la Puerta del Sol, por poner apenas el primer caso, no fue sólo el pistoletazo de la salida sino sobre todo la demostración del “sí se puede” que hizo carne en los movimientos sociales. Fue el paso de la impotencia a la acción, del carácter de espectadores al de protagonistas. Fue, en suma, el comienzo de un viraje en la cultura política que se había establecido durante la transición, tras la muerte de Franco en 1975.

UN CURA CON BARRIO. Se llama Emiliano Tapia y llegó a la parroquia de Santa María Nazaret 22 años atrás, un 1 de mayo. Eligió el barrio Buenos Aires, el más marginado de la turística Salamanca, para hacer realidad sus sueños cristianos de trabajar con los más pobres, no por caridad sino para aprender juntos. Más de dos décadas después, las cosas empeoraron. Al aislamiento urbano se le deben sumar el desempleo y la precariedad, el abandono de las infraestructuras, el narcotráfico y los conflictos de convivencia en un barrio en el que dos tercios de sus habitantes son gitanos. En suma, un gueto. “Barrios sin retorno”, los califica el padre Emiliano, que se empeña en el “acompañamiento en el proceso de dignificar la vida”. Entre todos los problemas, destaca el enorme ausentismo escolar. “A partir de los 12 años el fracaso y el ausentismo son casi totales en los niños y niñas de familias relacionadas con el narcotráfico”, asegura.

“Desde el poder se entretienen los problemas pero no se solucionan”, asegura “el sacerdote rojo”, como lo conocen en otros lugares de la península. Para encarar problemas que no son de ahora, en la década de 1990 impulsó la creación de la Asociación de Desarrollo Comunitario de Buenos Aires (Asdecoba), que complementa el trabajo de la asociación de vecinos y de la de mujeres.

Hacen educación de calle con niños y niñas a través del juego, pero reconocen que con la comunidad gitana los lazos son muy débiles. Una de las mujeres del nutrido grupo que trabaja en la parroquia muestra el coche del cura repleto de rayones en la pintura, signo del rechazo de los narcos a un sacerdote que los cuestiona. Lo han amenazado en varias ocasiones pero nunca se llegó a la agresión directa, por ahora.

El padre no es hombre de quejas sino de acciones. Sube al coche y se ofrece a mostrarnos todo lo que hacen desde Asdecoba para resolver los problemas cotidianos. La primera parada es en el mismo barrio, donde funciona un catering en el que trabajan 20 personas: pobres, ex presos e inmigrantes. Como parte de un convenio con el municipio, todos los días reparten 300 comidas a personas mayores que viven solas y no pueden cocinarse. El catering, de nombre Algo Nuevo, es gestionado por los propios trabajadores, que perciben el mismo ingreso y muestran orgullosos una cocina industrial con modernos equipamientos que compraron trabajando.

La segunda parada son las parcelas cedidas por vecinos que ya no cultivan la tierra y se encuentran a varios quilómetros del barrio. Se trata de cinco espacios de unas tres hectáreas en total, donde plantan hortalizas, y un gran invernadero de donde salen plantines y cultivos de invierno. El año pasado cosecharon 24 toneladas de papas, y en este abren una pequeña procesadora de alimentos donde trabajarán cuatro personas.

Una ex monja riega con increíble tenacidad y una regadera las lechugas recién trasplantadas. Más allá, coles, chauchas, cebollas, remolachas y ajos donde se afanan varios trabajadores. “Cultivamos sin químicos, pero me niego a poner que son productos orgánicos, porque así son para ricos. Los que usan químicos son los que deben poner su etiqueta”, dice Emiliano en un tono enérgico y sereno.

Entre todos los emprendimientos consiguieron sacar a casi cien personas de las garras del narco, de las cárceles y de la pobreza sin dignidad. En algún momento cortaron la autopista reclamando soluciones que no llegan, lo que muestra que son creyentes devotos pero no confían en que Dios vaya a solucionar los problemas terrenales. Pertenecen a un colectivo estatal de nombre Baladre, que se define como“coordinación de luchas contra el paro, el empobrecimiento y la exclusión social”.

UN BARRIO AUTOGESTIONADO. Los jóvenes que ocupan Errekaleor saben que es el barrio autogestionado más grande de España. “Errekaleor Bizirik” (Errekaleor vivo), es el lema que los impulsó tres años atrás a recuperar un amplio espacio nacido en la década de 1950 para acoger a los campesinos que llegaban a trabajar en la pujante industria alavesa.

Son 192 viviendas en bloques que albergaron en los momentos de esplendor a 1.200 personas, “en la periferia de la periferia de la ciudad”, como dice uno de los textos del barrio. Está rodeado de campos de cultivo y de un gran emprendimiento urbanístico que se quedó vacío cuando se pinchó la burbuja inmobiliaria. El municipio de Vitoria comenzó a realojar a los viejos pobladores en otras zonas con el objetivo de derribar todos los bloques, porque Errekaleor está situado en la franja de expansión de las grandes inmobiliarias.

El barrio estaba semiabandonado cuando un grupo de estudiantes tomó la iniciativa, en setiembre de 2013, de comenzar a repoblarlo. Acordaron con los pocos vecinos que aún quedaban para ocupar algunos bloques y de inmediato reabrieron el cine y el frontón, reformaron viviendas, plantaron una huerta y realizaron una amplia programación cultural utilizando a la iglesia como centro juvenil para conciertos, que es una de las formas como financian el proyecto.

Tres años después ya son 120. Abrieron una panadería y montaron un gallinero, porque trabajan por la soberanía alimentaria. Instalaron placas solares para alcanzar la soberanía energética. Utopías capaces de entusiasmar a unos cuantos habitantes de Vitoria que visitan por decenas el barrio autogestionado. De algún modo es una forma de disuadir al Ayuntamiento, que trató de forzar el desalojo a medida que el proyecto fue creciendo y ganando simpatías.

Las autoridades les cortaron tiempo atrás el suministro de luz con la excusa de que las instalaciones vetustas podían provocar accidentes. Decidieron hacer las comidas en las zonas comunes que tienen electricidad y las aprovechan para planificar las asambleas de los domingos. En el municipio cuentan con la complicidad del partido independentista vasco Bildu. A principios de mayo abrieron el barrio a la ciudad, montaron un mercado popular donde venden los productos de la huerta y de los talleres, sirvieron comidas, armaron bailes, zonas de juego para los niños y mostraron documentales.

No ha sido sencillo explicar a los que no son militantes que se trata de un proyecto integral, no sólo de vivienda. Un par de vecinos violentos fueron expulsados del barrio, cuando sus parejas aceptaron la propuesta de las mujeres jóvenes de combatir la violencia machista. Las ocupantes feministas montaron un grupo de apoyo a las mujeres golpeadas.

Cada cierto tiempo realizan un auzolan (trabajo colectivo, en euskera) al que asisten personas procedentes de todos los puntos del País Vasco. Colaboran en la pintura de murales, en la ampliación de la huerta, en la educación alternativa o simplemente en la limpieza. Los movimientos sociales se vuelcan en apoyo de la autogestión y parecen alertas ante un posible desalojo.

Jonbe Agirre, uno de los jóvenes estudiantes que participan desde el comienzo, dice que “al principio era un proyecto muy ligado a los jóvenes pero con el tiempo vimos que aquí pueden vivir personas de los más variados perfiles si comparten las bases del proyecto”. Las mayores energías hasta ahora las dedicaron a rehabilitar las viviendas que, con escasas diferencias, han sufrido un largo proceso de deterioro por abandono y humedades.

Experiencias similares suceden en otras latitudes españolas. La Asamblea de Parad@s y Precari@s, de la central sindical anarquista Cgt, en Valencia sostiene una oficina para asesorar a los desempleados sobre sus derechos y dar un apoyo solidario en alimentos mediante un sistema que bautizaron Cesta Obrera Autogestionada y Solidaria (Caos), que reparte alimentos donados por afiliados con empleo fijo, como forma de forjar vínculos entre ambos sectores. Un Ropero Solidario entrega ropa a quienes la necesitan y un taller textil emplea a tres personas de la asamblea que trabajan con una máquina industrial. No reciben ni un euro del gobierno y lucen con orgullo el lema “Frente a la dependencia del Estado, autonomía social”.

ESCUELA DE LOS MOVIMIENTOS. La autoformación ya no es patrimonio exclusivo de los movimientos sociales latinoamericanos (si alguna vez lo fue). El último fin de semana de abril casi cien activistas de colectivos de todo el Estado español participaron en tres jornadas de debates y formación en un predio en las afueras de Madrid. Por segundo año funcionó la Escuela Social Ramón Fernández Durán, en homenaje a uno de los más carismáticos militantes ecologistas y anticapitalistas. La escuela fue convocada por la Cgt, Ecologistas en Acción y Baladre, tres colectivos que vienen trabajando juntos desde hace unos cuantos años. Las dos sesiones principales estuvieron dedicadas a la reflexión sobre estrategias a partir de dos disparadores: “Análisis de la situación actual y de los escenarios posibles en diez o veinte años”, y la pregunta “¿Cómo relacionar las estrategias de toma de las instituciones, de movimientos sociales y de construcción de alternativas?”.

Especialistas de los propios movimientos tuvieron apenas 15 minutos para sintetizar sus ideas, evitando así largas disquisiciones. Luego se trabajó en grupos con dinámicas propias de la educación popular, métodos de trabajo casi idénticos a los que aplican los movimientos latinoamericanos. Uno de los debates más recurrentes fue cómo combinar el trabajo en las instituciones con el fortalecimiento de la actividad callejera, algo que también se discute en nuestro continente.

Presente en las discusiones estaba Toni Valero, de la Koordinadora de Kolectivos del Parque Alcosa, un barrio dormitorio a ocho quilómetros de la ciudad de Valencia. Como Errekaleor, Alcosa nació en la década de 1960 al calor del desarrollismo franquista, para albergar las oleadas de inmigrantes andaluces y extremeños que abandonaban el mundo rural. Hoy viven unas 10 mil personas con los nuevos inmigrantes latinos y magrebíes. El parque presenta tasas de desocupación que oscilan en el 40 por ciento, el 70 por ciento de la población vive por debajo del umbral de la pobreza y ostenta elevadas tasas de drogodependencia y problemas de salud mental, además de ausentismo escolar y analfabetismo funcional.

La Koordinadora agrupa asociaciones que trabajan en proyectos sociales y culturales. Son 14 iniciativas de empleo social que crearon más de 140 puestos de trabajo y por las cuales pasaron más de 500 personas. Entre ellas destaca la cooperativa para la limpieza de las calles, que consiguió ganar licitaciones municipales frente a empresas privadas. Todo lo consiguieron con acciones audaces, ocupaciones, acampadas y huelgas de hambre. En 2013 estuvieron durante más de un mes en la Acampada de la Paciencia Infinita, nombre que ironiza sobre la actitud de las autoridades.

Toni enseña el realismo crudo de su cultura obrera que lo lleva a decir que la crisis es un cuento: “Para seguir acumulando tienen que dejar de crecer y chupar a otros, en un proceso de concentración que nunca se detiene. Por eso no podemos decir que el capitalismo está en crisis, el capitalismo es así, por momentos se expande y en otros se contrae, pero en los dos casos sigue acumulando”.

Para los vecinos de Parque Alcosa, sin embargo, la crisis en curso agravó las condiciones de marginación en que vivieron siempre. La coordinadora del barrio lleva 30 años trabajando con situaciones de marginación por desempleo, que ahora se ve engrosado por la precariedad laboral, contratos a corto plazo y salarios miserables. Allí están los trabajadores que no pueden organizarse en su lugar de trabajo y que optan por hacerlo en sus territorios, donde a pesar de la presencia policial se sienten más seguros y protegidos por otros y otras que sufren la misma situación.

En algún momento habrá tiempo para reflexionar sobre la relación entre las llamadas “microexperiencias locales” y los cambios a escala macro que pasan por los partidos de nuevo tipo (como Podemos y las candidaturas municipales Ahora Madrid, Barcelona en Común y tantas otras que hoy gobiernan varias ciudades españolas), y las grandes movilizaciones llamadas “mareas”. Entre los activistas va ganando espacio la convicción de que no es una cosa y la otra, sino alguna forma de retroalimentación entre ambas modalidades que permite, a la vez, fortalecer lo micro y lo macro. Nadie tiene fórmulas, pero ganas de cambiar las hay a borbotones.

La nota completa, publicada en Brecha.

Nota

MU 210: La batalla final

El femicidio de Lucía Pérez a manos de dos narcos de Mar del Plata motivó el primer Paro Nacional de Mujeres. Tras una larga luchar familiar y social se logró la condena, pero ahora una nueva maniobra judicial puede dejar impunes a los culpables. Un ejemplo de que todo lo que conseguimos está en peligro. ¿Podrán?

Las notas de esta edición:

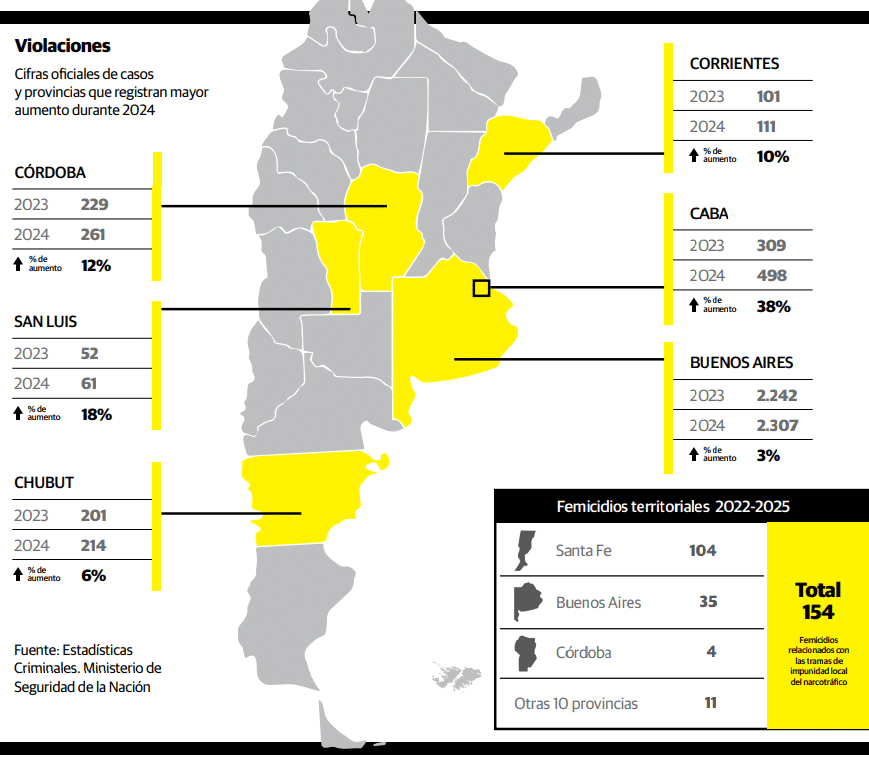

Negacionismo de Estado: Informe 2025 del Observatorio Lucía Pérez

¿Qué hay detrás de la avanzada oficial para negar los femicidios? Radiografía de cómo cada poder del Estado, por acción u omisión, busca ocultar las causas y consecuencias del asesinato de mujeres. Y por qué lo hace. Por Claudia Acuña

El Aleph (versión putas): Entrevista a Georgina Orellano

¿Cuánto cuesta la vida? ¿Cuánto vale? La dirigente de AMMAR y la actualidad desde la esquina: lo que se ve, lo que no se escucha, las falsas soluciones progresistas, lo que hay que abolir. Lo narco, la revolución, el cuerpo, la salida. Una recoridapor sus tatuajes, y todo lo que significa ser puta. Por Claudia Acuña y Lucas Pedulla

Carla Soggiu: La impunidad avanza

Carla recibió un botón antipánico por las agresiones de su pareja, que la ató, golpeó y violó delante de su hija de dos años. Semanas después de ese hecho, accionó cinco veces ese botón pero la policía no la encontró. Apareció muerta en el Riachuelo. Las complicidades, las burocracias, el rol de Diego Santilli y la lucha de una familia que define el caso como un femicidio de Estado. Por Francisco Pandolfi

Alma y vida: El femicidio de Lucía Pérez, hoy

¿Qué es la justicia? ¿Cómo enloquecer a una familia? ¿Por qué buscan eliminar la figura de

femicidio? ¿Cuál es el rol práctico del Estado y el negacionismo? El Tribunal de Casación resolvió que el de Lucía Pérez no fue un femicidio. La política de la misoginia como aversión hacia las mujeres y el paralelismo con lo narco que vende droga junto a las escuelas. Las “sumisitas”, la violencia y el sometimiento. Marta y Guillermo: una familia que trabaja en comunidad, y las claves para que las pesadillas no sigan asesinando a los sueños. Por Sergio Ciancaglini

Crónicas del más acá: Al trote

POR CARLOS MELONE

El Caliban y las brujas: La obra Fuerza mayor, protagonizada por jubiladas

La alianza entre Jubilados Insurgentes con integrantes del Teatro Caliban parió está obra que pone en escena lo que pasa todos los miércoles frente al Congreso. Una forma creativa de elaborar la actualidad con las herramientas del teatro, para hacer sentir, pensar e interpelar a los más jóvenes. Por Franco Ciancaglini

Sin berretines: Lo que nos cuenta la cárcel

Estudiantes de Sociología y Trabajo Social que cumplen condena en la cárcel de San Martín comparten sus reflexiones sobre la libertad, el encierro, y la actualidad más acá de las rejas. ¿Cómo funciona lo narco? ¿Qué implica buscar plata fácil? Lecciones sobre educación, berretines y prejuicios, el sentido de la vida, y la teoría de la bobalización. Por Sergio Ciancaglini

Sin protección: Ley contra el Acoso y después

Perdió estado parlamentario el proyecto de ley de acoso en ámbitos laborales y académicos: una muestra de la desidia y el abandono de las políticas de género. Del caso Brieger a Milei, cómo sigue la organización de las mujeres para empujar lo imposible en tiempos de motosierra, fascismo y un Congreso estancado. Por Evangelina Bucari

Con horizonte: 38º Encuentro Plurinacional en Corrientes

Cien mil personas participaron del 38º Encuentro Plurinacional de Mujeres y Diversidades. MU lo registró con crónicas día a día, que pueden leerse en lavaca.org. Compartimos aquí parte del registro fotográfico y una mirada sobre la trastienda de debates que explican mucho de lo que pasó en un evento extraño y extraordinario. Por Claudia Acuña. Fotos de Line Bankel

Sin cuerpo: La ¿impericia? en la causa de Cecilia Basaldúa

A lo largo de este 2025 la nueva instrucción que investiga el femicidio de Cecilia Basaldúa, ocurrido en el año 2020 en la localidad cordobesa de Capilla del Monte, Cambió fiscales, tomó nuevas pruebas y amplió testimoniales. Sin embargo, en el marco de un proceso judicial que avanzaba, una noticia coronó la impunidad en esta causa: hace cuatro años que el cuerpo de Cecilia fue retirado de la morgue judicial sin el consentimientode la familia. Por María Eugenia Marengo

Nota

Cómo como 2: Cuando las marcas nos compran a nosotros

(Escuchá el podcast completo: 7 minutos) Coca Cola, Nestlé, Danone & afines nos hacen confiar en ellas como confiaríamos en nuestra abuela, nos cuenta Soledad Barruti. autora de los libros Malcomidos y Mala leche. En esta edición del podcast de lavaca, Soledad nos lleva a un paseíto por el infierno de cómo se produce, la cuestión de la comida de verdad, y la gran pregunta: ¿quiénes son los que realmente nos alimentan?

El podcast completo:

Con Sergio Ciancaglini y la edición de Mariano Randazzo.

Ambiente

Megaminería en Mendoza: la comunidad movilizada

El gobernador Alfredo Cornejo logró aprobar hoy un paquete de leyes que promueve el desembarco de la megaminería en una provincia que resiste desde hace años la explotación contaminante e inconsulta. La iniciativa tiene el principal proyecto en la ciudad de Uspallata y ya fue rechazada en 2011 y aprobada en 2019, pero debió ser cancelada entonces tras la movilización social. Hoy la historia se repite: el gobierno vuelve a la carga con argumentos de película (reproducidos en esta nota) mientras las comunidades originarias, asambleas y vecinos de todo Mendoza (cuyas voces aquí difundimos) se movilizaron frente a la Legislatura y trazan un plan de acción para dar vuelta la historia, una vez más.

Por Francisco Pandolfi

La Cámara de Senadores de Mendoza le dio la media sanción que faltaba a la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) y así aprobó el proyecto de Megaminería PSJ Cobre Mendocino, conocido como San Jorge, que permite el desembarco de la industria metalífera en la localidad de Uspallata. Se trata de la iniciativa central de un paquete enviado por el gobernador Alfredo Cornejo y que contó también con la venia de otros tres proyectos mineros.

Afuera de la Legislatura, miles de personas de todos los puntos cardinales de la provincia se manifestaron en contra, cercados por decenas de policías. El lunes a primera hora el pueblo de Mendoza había empezado la “Nueva gesta libertadora por el agua”, peregrinación (a pie, a caballo, en bicis, autos) que partió desde la localidad de Uspallata, al norte de la provincia, se ramificó desde el Valle de Uco, San Rafael, Lavalle, y llegó este martes a la mañana a la puerta de la Legislatura en la ciudad capital. Allí, la Cámara de Senadores tras cuatro horas de debate avaló la primera explotación de cobre de escala mediana en el distrito: fueron 29 votos afirmativos (18 del oficialista Frente Cambia Mendoza; 5 de la Unión Mendocina –PRO, UCR, el Partido Libertario, la Coalición Cívica– 5 del PJ y uno demócrata), 6 negativos y una abstención.

Aviones & fracasos

Dentro del recinto hubo discursos pro mineros que no destacaron precisamente por su altura. Martín Rostand, de Unión Mendocina defendió al proyecto de esta manera: “Cada vez que un avión se pone en vuelo, existe el riesgo de que se estrelle; cada vez que un sistema eléctrico se pone en funcionamiento alguien puede morir electrocutado. Sin embargo, nadie propone abolir ni a la aviación comercial ni a la electricidad, al contrario, porque el beneficio supera el riesgo potencial y con la minería sucede lo mismo”.

El senador del mismo partido, Gabriel Pradines agregó: “Dicen (en relación a los manifestantes) que el agua no se negocia, pero me pregunto, ¿una finca con pozo y derecho de agua no vale más que una que no tiene?”. Ariel Pringles, también de Unión Mendocina: “Toda actividad productiva implica un riesgo, conozco de la actividad agropecuaria donde hay litros y litros de glifosato desparramados por cada producción y sin embargo es aceptada”.

Increíble, pero real.

Armando Magistretti, del Partido Demócrata aceptó que la policía minera “no tiene la expertise para controlar”, pero igual votó a favor del proyecto, aunque quien controle a la empresa sea la policía minera. Y también dijo que los informes de impacto ambiental no deberían pasar por la Legislatura, sino aprobarse directamente “porque todas las actividades económicas generan pasivos ambientales”.

Félix González es senador del Partido Justicialista y fue uno de los peronistas que votó en contra del proyecto San Jorge. “Hoy seguro votaremos divididos, por distintas cuestiones”. No profundizó en las diferencias internas, pero sí hizo algunas declaraciones clave:

- “En 2011 se rechazó casi el mismo proyecto. Esto es un Corsa repintado, no es nuevo. Y sobre ese Corsa, el gobernador Cornejo decía que no había viabilidad para aprobarlo”.

- “Pasaron 15 años y somos la misma dirigencia y los mismos empresarios. Repetimos la misma discusión que se rechazó en 2011, que se aprobó en 2019 pero cuando la gente salió a la calle debimos recular en chancleta. O sea, venimos perdiendo el tiempo desde hace 15 años con lo mismo”.

- “Somos un fracaso como dirigentes, no construimos consenso, no pusimos a la ciencia en el centro. El consenso no debe hacerse entre partidos únicamente”.

- “Hay innumerables cantidad de estudios que hablan de la contaminación que habrá si avanza este proyecto. Votamos una Declaración de Impacto Ambiental que está mal, a la que le faltan herramientas, elementos, que tiene el balance hídrico desactualizado y varios cuestionamientos técnico ambientales”.

- “Esto se va a judicializar, no hay dudas porque la Corte Suprema de Justicia ha dictado fallos que van en sentido del rechazo de la DIA. O sea a la aprobación le faltará sustento para ser sostenida en el tiempo”.

- ‘El Departamento General de Irrigación de este gobierno provincial le hizo 90 observaciones al proyecto. Solo a 5 de ellas la empresa minera que las iba a resolver, 79 que las iba a considerar y a 6 que se iba a oponer, con respuestas evasivas en temas centrales. Solo con esto Cornejo debía haberse puesto firme y obligar a la empresa a aceptar todo lo observado por el organismo, pero no. La compañía llegó a decir que el arroyo El Tigre (de donde sacará la minera el agua para extraer oro y cobre) le pertenece. Es una vergüenza que después de secir eso todo siguiera como si nada”.

- “Lo que está en juego no es el futuro, es el presente”.

Dugar Chappel, del Partido Verde, puso algunos números sobre el recinto: “La minera que nos va a contaminar –y no en un porcentaje, porque cuando se contamina se contamina todo– nos dará el 6 por ciento de lo que gastamos en el subsidio al transporte. Y el 80% de lo que gasta en empleados que no sabemos quiénes son en esta Cámara de Senadores”.

Censura & deficiencias

Mientras este lunes el presidente Javier Milei llamó a votar a favor del proyecto minero, en contrapartida hubo llamamientos de iglesias católicas y evangélicas para evitar esta aprobación poco clara. La noche previa al 26 de noviembre, cuando Diputados aprobó el paquete minero, el CONICET advirtió en una publicación que hubo “importantes deficiencias en el Informe de Impacto Ambiental. Falta de datos y de estudios sobre agua, biodiversidad, patrimonio arqueológico y aspectos sociales impide una evaluación confiable de los impactos que el emprendimiento podría generar en la cuenca del río Mendoza”. La nota profundiza: “Dado que estos vacíos de información limitan la toma de decisiones responsables y pueden comprometer recursos naturales, culturales y comunitarios de alto valor, es necesario que las autoridades soliciten la revisión y ampliación del estudio antes de continuar con el proceso administrativo”.

Sin embargo, horas después el documento desapareció y fue reemplazado por otro escrito por las autoridades políticas del organismo.

Increíble, pero real.

PSJ Cobre Mendocino está a cargo de Minera San Jorge S.A, perteneciente a Zonda Metals GmBH de Suiza y al Grupo Alberdi de Argentina. Estima una inversión inicial de 599 millones de dólares, una capacidad de producción de 40.000 toneladas de cobre fino por año y la creación de menos de 4 mil puestos de trabajo. Este proyecto fue rechazado desde su origen, en 2007; nunca obtuvo la licencia social.

Después de la ley, tampoco.

¿Quién cumple la ley?

Dos días antes de la votación, comunidades indígenas de Uspallata y de la Cuenca del Río Mendoza le enviaron un escrito a los senadores instando al cumplimiento de los derechos de los pueblos a nivel provincial, nacional e internacional, para que no avanzaran con la aprobación de la DIA ya que, según plantean, estaba “viciada con información sesgada y falaz que omite observaciones certeras científicas de instituciones y expertos”.

Claudia Herrera, autoridad de la comunidad Huarpe de Mendoza, habla con lavaca: “Este proceso empezó en 2017 y recién en junio de este año se acercaron. En estos meses hubo hostigamientos de la empresa, presiones, visitas imprevistas. No sólo no cumplieron con la consulta libre, previa e informada, sino que anunciaron en el boletín oficial que habían realizado un protocolo. El protocolo también viola el convenio 169 de la OIT, porque fue sin la presencia de las comunidades”.

Claudia y su comunidad miran adelante: “Ya sabíamos que iban a aprobar el proyecto, pero esto es largo. Ahora se vienen denuncias a nivel local e internacional por la falta de cumplimiento del Poder Ejecutivo, el Legislativo y de la empresa minera. Decimos no a la muerte y sí a la vida”.

Saqueo y movilización

Además del DIA de San Jorge, otros tres proyectos mineros obtuvieron sanción definitiva:

1) 27 proyectos de exploración en la localidad de Malargüe, aprobados por el gobierno en un mismo procedimiento de evaluación de impacto ambiental.

2) El Fondo de Compensación Ambiental por si la empresa genera una catástrofe ambiental.

3) El Proyecto de ley de regalías mineras, que fija un tope del 3% pero no un mínimo, al igual que la ley nacional.

Marcelo Giraud, profesor de Geografía de la UNCuyo y miembro de la Asamblea Popular por el Agua, resume con el cansancio de las últimas horas encima: “Se votó la profundización del saqueo. Pero vamos a seguir movilizando”.

Termina la sesión y pasa lo que se sabía iba a pasar. Aprobación del proyecto San Jorge. La gente empieza a marchar por el centro de la Ciudad de Mendoza. Al cierre de esta nota, está por realizarse un ruidazo en toda la provincia. A continuación, un corte de ruta en la localidad de Tunuyán, 80 kilómetros al sur de la capital. En 2019, al pueblo mendocino le llevó 13 días revertir la instalación de la megaminería a fuerza de seguir movilizándose, cuando el gobierno provincial no tuvo otra opción que recular.

Esto recién comienza.

Fumigaciones en PergaminoHace 4 semanas

Fumigaciones en PergaminoHace 4 semanasComienza un juicio histórico por fumigaciones con agrotóxicos

Roberto PïanelliHace 4 semanas

Roberto PïanelliHace 4 semanasAdiós, Capitán Beto

Marcha de jubiladosHace 3 semanas

Marcha de jubiladosHace 3 semanasVideo homenaje a la lucha de jubiladas y jubilados

Muerte por agrotóxicosHace 3 días

Muerte por agrotóxicosHace 3 díasConfirman la condena al productor que fumigó y provocó la muerte de un chico de 4 años

Reforma LaboralHace 2 semanas

Reforma LaboralHace 2 semanasReforma laboral: “Lo que se pierde peleando se termina ganando”