Nota

Ecuador resistió el “Paquetazo”: datos y voces desde una rebelión histórica

Esta semana se levantó el paro nacional luego que el presidente Lenin Moreno derogara el Paquetazo tras doce días de rebelión en las calles. La Defensoría del Pueblo confirmó hasta el momento ocho muertes provocadas por la represión, más de 1000 detenciones (la mayoría de jóvenes entre 15 y 24 años) y más de 1300 heridos. Desde la CONAIE, principal confederación indígena del país explican a lavaca el conflicto que sacudió al mundo. Cómo la gente dejó los medios comerciales de comunicación y se volcó a los comunitarios para romper el cerco del estado de excepción. Cómo se lanzaron a limpiar y reconstruir los destrozos del enfrentamiento. Por qué el Estado condonó deudas millonarias a los grandes grupos mientras atacó a los pobres y acudió al FMI: “Todo esto fue una crítica a la política colonial y al modelo económico que se ha planteado desde el extractivismo”.

Fotos: Fluxus.

A la 1:10 de la madrugada del 14 de octubre, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) publicó en su cuenta de Twitter un video en los exteriores de la Casa de la Cultura –el principal centro de resguardo y de asamblea durante las jornadas de paro nacional- en el que se ven los festejos luego de la derogación del decreto 833, el llamado “Paquetazo” que el presidente Lenin Moreno había aplicado una semana y media atrás. El tweet era conciso: “Hoy celebramos, mañana, con todos y todas, minka para limpiar las calles del país”.

Al día siguiente, miles de personas salieron a las calles en una gran minka (o minga: trabajo conjunto, comunitario y colaborativo) de limpieza en los principales lugares de movilización tras 12 días de protestas, marchas y brutales represiones.

https://twitter.com/wambraEc/status/1183775145074315265

“Durante toda la protesta el Gobierno tuvo una política racista responsabilizando al pueblo de la destrucción del patrimonio y del estado de insalubridad en el que supuestamente sumimos a Quito”, describe a lavaca Lenin Sarzosa, integrante del equipo de abogados de la CONAIE y uno de los referentes en derechos humanos de la principal organización indígena del país, protagonista de relevancia durante las protestas. “Entonces dijimos: se acabó la protesta, y todos los colectivos vamos a recuperar esto, para demostrar que no fue parte del vandalismo que nos querían achacar. Nos sorprendió: miles de vecinos se sumaron, y hasta otra gente se acercó a donarnos cemento”.

Esta quizá sea una de las imágenes más conmovedoras de un pueblo que no dejó las calles durante casi dos semanas. Otra dimensión son las cifras que confirmó la Defensoría del Pueblo:

- 8 personas muertas.

- 1192 detenidas. El 76% -precisa- fueron capturas arbitrarias e ilegales. El rango de edad de las detenciones fue entre 15 y 24 años.

- 1340 heridas. Sin embargo, las organizaciones precisan que hay un subregistro, ya que no se consideraron los datos de las zonas humanitarias y de otros sectores.

- Se creó una comisión especial por 90 días para investigar las violaciones a derechos humanos. “El objetivo es encontrar la verdad y determinar la responsabilidad de los actos”.

Sarzosa habla con lavaca recuperándose tras haber sido herido por perdigones de la policía. “Fueron días muy complejos. Muy brutales. Se tuvieron que hacer cercos comunitarios con médicos voluntarios, de la Cruz Roja, para evitar allanamientos en las zonas de acogida que facilitaron universidades y la Casa de la Cultura, en medio del toque de queda y el estado de excepción, y donde tuvimos que evacuar mujeres y niños en un ambiente de guerra total”.

Golpear a los pobres

A través del decreto 883, el principal anuncio de Moreno fue la quita del subsidio estatal a las gasolinas y al diésel, que elevaría su valor en un 123%. En Ecuador sabían que esta brutal variación incidía en el resto de la cadena de precios de la canasta básica y provocararía un efecto inflacionario automático. Luego del llamado al paro general, el Gobierno decretó el estado de excepción, que significa:

- Disponer de las Fuerzas Armadas en las calles, con directrices de reprimir con armamento militar.

- El cierre de puertos, aeropuertos y pasos fronterizos.

- Faculta a trasladar la sede de Gobierno a cualquier lugar del territorio. En efecto, Moreno trasladó la capital desde Quito a Guayaquill.

- Dispone la censura previa en la información de los medios de comunicación, bajo la excusa del estado de excepción y la seguridad del Estado.

Fotos: Fluxus.

Sarzosa: “Desde el Estado nos mencionaban por qué niños y mujeres estaban en las protestas. Los dirigentes aclararon que esa es su forma de lucha cuando se produce un levantamiento indígena. La comunidad se traslada, y allí también van mujeres y niños. De hecho, las mujeres armaron una marcha pacífica para denunciar toda la represión”.

https://twitter.com/CONAIE_Ecuador/status/1183132358184185857

Las organizaciones consiguieron finalmente que el Gobierno llamara a una mesa de diálogo. Exigieron que la discusión se transmitiera en vivo y en directo. “Fue una reunión bastante álgida en la que el principal opositor fue el ministro de Economía, Richard Martínez. Es el enviado de la burguesía ecuatoriana, con una línea neoliberal muy rígida. Pero luego de confirmar la derogación del decreto, se habló de la creación de una mesa con varias organizaciones y el Estado para discutir un nuevo decreto, que busca focalizar el subsidio. Al día siguiente se produjo la disminución del costo de pasajes de transporte, bajaron los precios inflados de los productos de primera necesidad. Es decir, la población sintió un alivio en su economía básica y familiar”.

-¿Las organizaciones como la CONAIE propusieron gravar a los sectores más ricos?

-Estamos convencidos de que el subsidio debe ser focalizado. Sabemos que si el Estado necesita políticas de austeridad, hay dos opciones: cobrarle a los más ricos o a los más pobres. El gobierno golpeó a los más pobres. Pero tiene que golpear a los más ricos, con políticas tributarias y fiscales: lo que hizo fue condonar deudas que los sectores empresarial, bancario y agroindustrial tenían con el Estado. Esa es realmente la lucha que tenemos. Y lo que descubrimos en estas mesas fue que el Estado, además, tenía planteado eliminar el subsidio al gas y subir el IVA entre diciembre y enero.

-¿De cuánto fue la condonación de las deudas?

-Condonaron unos 4.200 millones de dólares, aproximadamente el monto que otorgó de préstamo el FMI. Entonces el combo fue: condonar deuda a los sectores más ricos, endeudarse con el FMI y golpear a los más pobres.

Medios, minas y petróleo

La CONAIE (Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador) expresó uno de los ejes cruciales de la protesta: la resistencia indígena. “Nace de los años 50, de la Federación Ecuatoriana de Indios (FEI), un brazo del Partido Comunista ecuatoriano. Allí plantea su diversificación a partir de dos luchas fundamentales: la reforma agraria y la colectivización de la economía. Ya en los 90, un sector adhirió a los discursos de Estado plurinacional, pero en el último tiempo surgió un grupo de jóvenes que se denominaron como ‘los hijos del primer levantamiento’, que plantean ya nuevas realidades”.

Sarzosa subraya que son jóvenes que tuvieron acceso a educación bilingüe y a la universidad. “Es una nueva camada con más conciencia de clase de los sectores populares. Por eso, la facilidad o potencia de coordinación que tuvieron los dirigentes con los barrios de Quito, con sindicatos, con trabajadores. Y eso es algo que CONAIE logró: capitalizar la lucha de todos los sectores”.

-¿Por qué ocurrió eso?

-Por la legitimidad que tenemos desde la lucha con el correísmo. Hay que tener en cuenta que el movimiento indígena participó en la caída de tres gobiernos anteriores (Abdalá Bucaram, en 1997; Jamil Mahuad, en 2000; y Lucio Gutiérrez, en 2005). Que llevó una lucha popular, pero también agudizó las luchas que tenía la propia oligarquía dentro de su poder. La diferencia de esta vez fue que ningún sector de la oligarquía pudo de manera oportunista vincularse a esta lucha. Dentro de nuestros análisis, ha sido la lucha de izquierda más legítima desde el retorno a la democracia. Una confrontación de sectores populares versus burguesía de una manera muy marcada. El gobierno no cae, pero sí el decreto, y aun así hay varios sectores de poder tras el nuevo decreto, amenazando al gobierno de que tiene que establecer las políticas de austeridad.

-¿Cómo se puede entender esa legitimidad?

-No deja de causar conmoción todo lo vivido. Teníamos cientos de barricadas en los barrios. La otra gran perdedora de todo esto es la prensa tradicional. El pueblo se volcó al sistema de medios comunitarios. Hubo una denuncia muy fuerte a los medios empresariales más poderosos: fue tal el rechazo que los pueblos indígenas desconectaron las antenas de los canales de televisión. Hubo provincias sólo conectadas a los canales comunitarios, en un apagón de cinco días. Por eso el gobierno hizo un apagón de Internet en los centros de acogida. La ministra de Gobierno María Paula Romo arremetió ayer contra los medios comunitarios diciendo que fueron los artífices de mentir contra el gobierno y llevar un intento de golpismo. Lo que no se dice es que hoy continúa una enorme persecución penal contra dirigentes populares y medios.

-¿Cómo debe leerse la crisis ecuatoriana desde un gobierno que no cambió de signo político y que tenía a Lenin Moreno como el candidato del expresidente Rafael Correa?

-El giro al neoliberalismo y el FMI comienza durante los últimos años de Correa. Y se agudiza la confrontación con los sectores sociales. Durante sus últimos años se produce la mayor ola de criminalización de la protesta social. Moreno consolida ese giro, con los sectores empresariales a tono para establecer una política directa. Ahí no hubo posibilidad de ningún diálogo.

-¿Cómo encarna el modelo extractivo allí? En todos los comunicados de las organizaciones, además de pedir que se vaya el FMI, había una crítica hacia esa matriz.

-A partir de ahí arranca también la lucha del movimiento indígena, en razón de que más del 90% de las concesiones mineras y petroleras están en territorio indígena. Y por las características que tiene Ecuador, la mayor parte están en fuentes de agua. Entonces tenemos una acumulación de la agroindustria del agua: todo esto significaría la hecatombe de la economía familiar campesina. Realmente estamos hablando de una política de arrasar todo y de fortalecer la agroindustria. En cuanto a la ampliación de la frontera petrolera, la crítica era siempre cómo se distribuían los recursos y cuánto ganaba el Estado: más del 80% va a sectores empresariales, internos y externos, todos monopólicos. Por eso una de las regiones más ricas del petróleo, la provincia de Sucumbíos, tiene los índices más altos de pobreza. Todo esto fue una crítica a la política colonial y al modelo económico que se ha planteado desde el extractivismo.

Fotos: Fluxus.

Ley de explotación laboral

Conste en actas

lavaca.org

Fotos: Lina Etchesuri y Tadeo Bourbon /lavaca.org

A las 12 del mediodía el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) hizo su ingreso a la Plaza de los Dos Congresos con una columna poderosa con mix de gremios de la CTA y los más combativos de la CGT.

A las 12:50 se fueron.

El Congreso desde la plaza. Foto: Lina Etchesuri /lavaca.org

En ese momento las columnas de movimientos sociales –Libres del Sur, Movimiento Evita, UTEP, MTE– se adelantaron para ocupar el lugar, sobre Yrigoyen pasando Solís, frente al vallado.

A las 13:40 las banderas del Evita comenzaron el éxodo.

En ese momento comenzaron a oírse más los megáfonos de los partidos de izquierda que se agolpaban sobre Rivadavia, casi esquina Callao, frente al vallado.

La izquierda llegó y se fue, para esquivar a los clásicos Encapuchados con Mochilas Nuevas. Foto: Lina Etchesuri /lavaca.org

A las 14 irrumpió la banda Cuatro Encapuchados con Mochilas Nuevas que no formaban parte de la movilización. Tiraron unas piedras, quemaron unos cartones.

A las 14:07 el camión hidrante empezó a rociar todo lo que tenía delante.

A las 14:11, los partidos y las organizaciones de izquierda comenzaron la retirada.

A las 15 sólo quedaba un pequeño grupo, algunos jubilados y mucha –mucha– policía, que no dejaba transitar ni a vecinas del barrio que iban a comprar remedios.

Foto: Lina Etchesuri /lavaca.orgi

A las 17 la plaza estaba desolada, a excepción de un pequeñísimo grupo cantando Ska-P.

“Somos los obreros, la base de este juego

en el que siempre pierde el mismo.

Un juego bien pensado en el que nos tienen callados

y te joden si no quieres jugar. Baila hermano el vals del obrero.”

Memorias de la Ley Banelco. Esta vez las transferencias se realizaron con éxito. Foto: tadeo Bourbon /lavaca.org

A las 22.35 el proyecto de explotación laboral se convirtió en ley.

PD) La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) contabilizó 122 personas heridas y cuatro detenidas, la gran mayoría reprimida cuando se manifestaba en el Obelisco, a las 10.30 de la mañana, contra los despedidos de la fábrica de neumáticos FATE.

Al irse la gente, nuestra fotógrafa Lina Etchesuri saca fotos de los volantes. Abajo el resultado.

Foto: Lina Etchesuri /lavaca.org

Nota

MU 210: La batalla final

El femicidio de Lucía Pérez a manos de dos narcos de Mar del Plata motivó el primer Paro Nacional de Mujeres. Tras una larga luchar familiar y social se logró la condena, pero ahora una nueva maniobra judicial puede dejar impunes a los culpables. Un ejemplo de que todo lo que conseguimos está en peligro. ¿Podrán?

Las notas de esta edición:

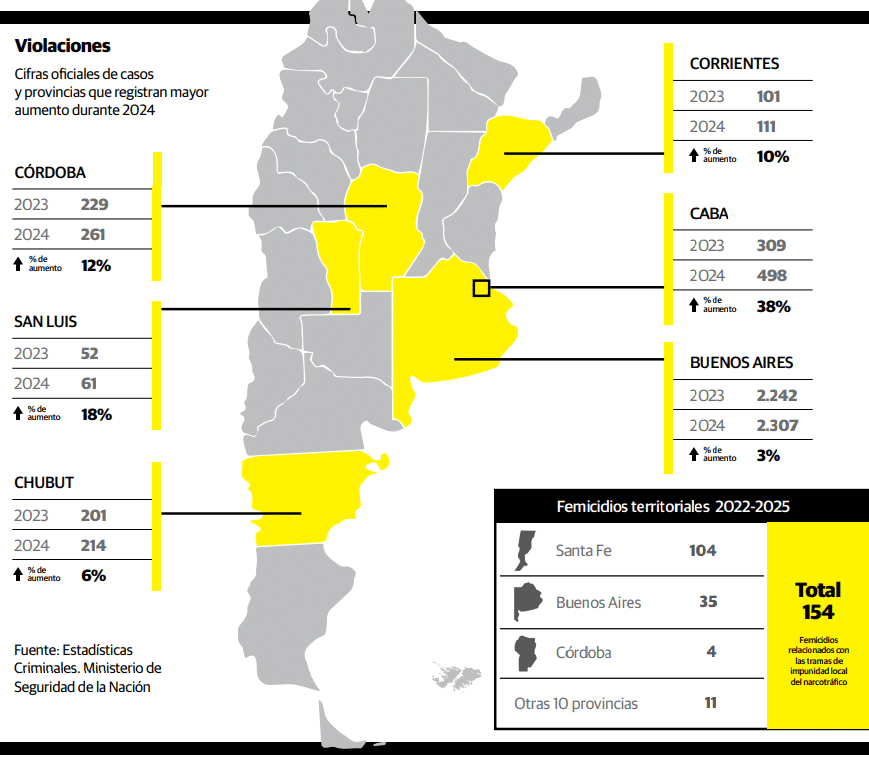

Negacionismo de Estado: Informe 2025 del Observatorio Lucía Pérez

¿Qué hay detrás de la avanzada oficial para negar los femicidios? Radiografía de cómo cada poder del Estado, por acción u omisión, busca ocultar las causas y consecuencias del asesinato de mujeres. Y por qué lo hace. Por Claudia Acuña

El Aleph (versión putas): Entrevista a Georgina Orellano

¿Cuánto cuesta la vida? ¿Cuánto vale? La dirigente de AMMAR y la actualidad desde la esquina: lo que se ve, lo que no se escucha, las falsas soluciones progresistas, lo que hay que abolir. Lo narco, la revolución, el cuerpo, la salida. Una recoridapor sus tatuajes, y todo lo que significa ser puta. Por Claudia Acuña y Lucas Pedulla

Carla Soggiu: La impunidad avanza

Carla recibió un botón antipánico por las agresiones de su pareja, que la ató, golpeó y violó delante de su hija de dos años. Semanas después de ese hecho, accionó cinco veces ese botón pero la policía no la encontró. Apareció muerta en el Riachuelo. Las complicidades, las burocracias, el rol de Diego Santilli y la lucha de una familia que define el caso como un femicidio de Estado. Por Francisco Pandolfi

Alma y vida: El femicidio de Lucía Pérez, hoy

¿Qué es la justicia? ¿Cómo enloquecer a una familia? ¿Por qué buscan eliminar la figura de

femicidio? ¿Cuál es el rol práctico del Estado y el negacionismo? El Tribunal de Casación resolvió que el de Lucía Pérez no fue un femicidio. La política de la misoginia como aversión hacia las mujeres y el paralelismo con lo narco que vende droga junto a las escuelas. Las “sumisitas”, la violencia y el sometimiento. Marta y Guillermo: una familia que trabaja en comunidad, y las claves para que las pesadillas no sigan asesinando a los sueños. Por Sergio Ciancaglini

Crónicas del más acá: Al trote

POR CARLOS MELONE

El Caliban y las brujas: La obra Fuerza mayor, protagonizada por jubiladas

La alianza entre Jubilados Insurgentes con integrantes del Teatro Caliban parió está obra que pone en escena lo que pasa todos los miércoles frente al Congreso. Una forma creativa de elaborar la actualidad con las herramientas del teatro, para hacer sentir, pensar e interpelar a los más jóvenes. Por Franco Ciancaglini

Sin berretines: Lo que nos cuenta la cárcel

Estudiantes de Sociología y Trabajo Social que cumplen condena en la cárcel de San Martín comparten sus reflexiones sobre la libertad, el encierro, y la actualidad más acá de las rejas. ¿Cómo funciona lo narco? ¿Qué implica buscar plata fácil? Lecciones sobre educación, berretines y prejuicios, el sentido de la vida, y la teoría de la bobalización. Por Sergio Ciancaglini

Sin protección: Ley contra el Acoso y después

Perdió estado parlamentario el proyecto de ley de acoso en ámbitos laborales y académicos: una muestra de la desidia y el abandono de las políticas de género. Del caso Brieger a Milei, cómo sigue la organización de las mujeres para empujar lo imposible en tiempos de motosierra, fascismo y un Congreso estancado. Por Evangelina Bucari

Con horizonte: 38º Encuentro Plurinacional en Corrientes

Cien mil personas participaron del 38º Encuentro Plurinacional de Mujeres y Diversidades. MU lo registró con crónicas día a día, que pueden leerse en lavaca.org. Compartimos aquí parte del registro fotográfico y una mirada sobre la trastienda de debates que explican mucho de lo que pasó en un evento extraño y extraordinario. Por Claudia Acuña. Fotos de Line Bankel

Sin cuerpo: La ¿impericia? en la causa de Cecilia Basaldúa

A lo largo de este 2025 la nueva instrucción que investiga el femicidio de Cecilia Basaldúa, ocurrido en el año 2020 en la localidad cordobesa de Capilla del Monte, Cambió fiscales, tomó nuevas pruebas y amplió testimoniales. Sin embargo, en el marco de un proceso judicial que avanzaba, una noticia coronó la impunidad en esta causa: hace cuatro años que el cuerpo de Cecilia fue retirado de la morgue judicial sin el consentimientode la familia. Por María Eugenia Marengo

Nota

Cómo como 2: Cuando las marcas nos compran a nosotros

(Escuchá el podcast completo: 7 minutos) Coca Cola, Nestlé, Danone & afines nos hacen confiar en ellas como confiaríamos en nuestra abuela, nos cuenta Soledad Barruti. autora de los libros Malcomidos y Mala leche. En esta edición del podcast de lavaca, Soledad nos lleva a un paseíto por el infierno de cómo se produce, la cuestión de la comida de verdad, y la gran pregunta: ¿quiénes son los que realmente nos alimentan?

El podcast completo:

Con Sergio Ciancaglini y la edición de Mariano Randazzo.

Fumigaciones en PergaminoHace 4 semanas

Fumigaciones en PergaminoHace 4 semanasComienza un juicio histórico por fumigaciones con agrotóxicos

IndustricidioHace 5 días

IndustricidioHace 5 díasEn el fin del mundo: ocupación contra la desocupación en Tierra del Fuego

IndustricidioHace 2 días

IndustricidioHace 2 díasQuebró Aires del Sur: los trabajadores y la UOM ocupan la fábrica, y el intendente denuncia 10.000 empleos perdidos en Rio Grande

Marcha de jubiladosHace 3 semanas

Marcha de jubiladosHace 3 semanasVideo homenaje a la lucha de jubiladas y jubilados

Muerte por agrotóxicosHace 4 días

Muerte por agrotóxicosHace 4 díasConfirman la condena al productor que fumigó y provocó la muerte de un chico de 4 años