#NiUnaMás

El contexto del juicio por Lucía Pérez: ¿qué son los femicidios territoriales?

Este martes 7 de febrero comienza un proceso inédito: se realizará en Mar del Plata el nuevo juicio por el femicidio de Lucía Pérez, tras la anulación del fallo original que la Cámara de Casación bonaerense consideró “subjetivo y tendencioso, prejuicioso, parcial y discriminatorio” por su falta de «perspectiva de género».

Estas son las hipótesis publicadas en la revista MU por el Observatorio Lucía Pérez (que ha creado el primer padrón autogestionado y público de violencia patriarcal). El trabajo explica el contexto de crímenes como el de Lucía, ocurrido en octubre de 2016, que provocó el primer Paro de Mujeres en el país. Los femicidios territoriales como tramas barriales que degradan el valor de la vida, mucho más allá de los vínculos de pareja y la intimidad. Fuerzas de seguridad, fiscales y jueces implicados en esos delitos y su impunidad, no solo como cómplices. Un cambio de paradigma a la hora de pensar la violencia machista: el rol de lo narco, la conexión con el extractivismo y la pobreza. Y las familias luchando contra la máquina de muerte.

Por Claudia Acuña, Florencia Paz Landeira y Anabella Arrascaeta.

Desde el Observatorio Lucía Pérez venimos registrando e interrogando las cifras de la violencia patriarcal. Propusimos entonces la categoría de “femicidios territoriales” para intentar comprender la singularidad de crímenes como los de Lucía Pérez, Melina Romero, Iara Rueda, Luna Ortiz o Araceli Fulles. Femicidios que no se ajustan a los modelos epistémicos tradicionales de la teoría de género y que no hablan de vínculos de pareja e intimidad, sino de tramas de narcocriminalidad e impunidad territorializadas, con participación de agentes estatales tales como policías, penitenciarios y fiscales.

Participación activa, en tanto que genera condiciones de posibilidad para estas muertes en esos territorios; y también participación concreta, al garantizar y perpetuar la impunidad de esos femicidios, falseando pruebas y entorpeciendo procesos judiciales. Marta Montero, madre de Lucía Pérez, prefiere llamarlos “narcofemicidios”; nosotres sumamos la referencia al territorio que quizá nos permita enfocar los factores que lo producen: los narco-femicidios se originan en narco-territorios concretos.

En primer lugar, es necesario definir que llamamos “narco” a una actividad criminal que se lleva a cabo “con la participación ilícita de actores del Estado” (Javier Auyero, Katherine Sobering, Entre narcos y policías). Lo narco opera a través de una necromáquina cuya tarea es acallar, atemorizar y doblegar resistencias hasta esclavizar las fuerzas de producción necesarias para extraer capital de todo lo vivo: cuerpos, territorios, medio ambiente, datos (Rossana Reguillo, Necromáquina).

Lo narco produce una forma característica de femicidio porque le otorga a ese crimen un significado político y cultural. En palabras de Reguillo, “mata dos veces: la del asesinato y la de tu muerte convertida en dato mediático”. Tal como define la filósofa italiana Adriana Cavarero cuando traza una relación entre el genocidio del Holocausto y estos crímenes, en ambos casos se trata de “una violencia que no se contenta con matar porque sería demasiado poco: al destruir el cuerpo singular constituye el acto del fin no de la vida, sino de la condición humana”.

Lo narco gobierna territorios azotados por las políticas neoliberales que durante décadas destruyeron tanto puestos de trabajo como instituciones estatales que debían contener las consecuencias. Esas características unen la postal de San Martín, en la provincia de Buenos Aires, con la de Palpalá, en Jujuy, escenas del crimen de los femicidios de Araceli Fulles y Iara Rueda. Dominan también puertos como los de Mar del Plata y Rosario, ciudades hermanadas por los nombres de Lucía Pérez y cada una de las 50 mujeres masacradas este año en balaceras. Pero son sólo aquellos femicidios que con gran esfuerzo de sus familias y su comunidad han logrado trascender con nombre y rostro los que nos han obligado a fijar la mirada en esos territorios.

Qué vimos

En San Martín, por ejemplo, vimos que Araceli Fulles estuvo 22 días desparecida, sin que ninguno de los rastrillajes organizados por la policía la encontraran. Su cuerpo fue hallado, finalmente, por su hermano, enterrado debajo de la cama del sospechoso que justo en ese momento estaba declarando ante la fiscal, quien lo dejó ir. El hombre fue detenido en otro barrio de la periferia, dos días después y gracias a que una mujer paraguaya, embarazada y en ojotas, lo corrió y entregó a los gendarmes que militarizaban el barrio para “custodiarlo”. Tiempo después, ese único detenido fue asesinado: le hicieron tragar agua hirviendo en la prisión en la que el Servicio Penitenciario estaba a cargo de su seguridad. Finalmente, en un tribunal rodeado por miles de personas que clamaban “Justicia por Araceli”, los autores materiales del femicidio fueron condenados a prisión perpetua. Sin embargo, no fueron sometidos a ningún proceso judicial ni el comisario ni los agentes que encubrieron a la banda de narcomenudeo que operaba en el barrio y mató a Araceli. Hubo, sí, varias condenas a autoridades policiales en otros procesos judiciales contemporáneos al que investigó el femicidio de Araceli y que probaron las vinculaciones en ese territorio entre bandas narcos y fuerzas de seguridad. La última fue en septiembre de este año, cuando la jueza federal Alicia Vence procesó con prisión preventiva al comisario Osvaldo Javier Calderón y dos oficiales de la Comisaría Primera de San Martín.

Territorios, cuerpos y violencias

Al hablar de territorio nos referimos no solo a la base material y orgánica de los ecosistemas, sino también a la historia y las relaciones que se han entretejido en estos de modo constitutivo. El territorio aparece entonces como una trama de redes de relaciones que, en su dimensión conflictiva y contradictoria, configura experiencias y sujetos singulares marcados por variables procesos de jerarquización y de desigualdad.

Hay en la palabra “territorio” una serie de sentidos contradictorios anudados. Por un lado, en su propio origen etimológico aparece asociada a una voluntad de control y de dominio, en un lenguaje bélico y de conquista. Pero el territorio, en sus usos sociales y locales, también alude al saber de la experiencia, a una relación de alteridad respecto de espacios institucionales y burocratizados; el territorio, en este sentido, puede ser una analogía de la calle o, para decirlo en términos más amplios, del espacio de la vida cotidiana. El territorio también es, en un sentido más literal, la tierra. El cuerpo –nuestro cuerpo– puede ser también vivido e interpelado como territorio. Pero acá aparece otra vez la alteridad. Porque no todos los cuerpos aparecen como territorios en disputa, sino especialmente aquellos cuerpos feminizados, racializados, empobrecidos y marginados. Se va armando así un mapa imaginario de cuerpos y territorios simultánea e inextricablemente sometidos a procesos de desvalorización, violencia y explotación; de despojos múltiples de la vida en todas sus formas.

Pensados los territorios como configurados por relaciones de poder, las desigualdades de género sin duda se despliegan y concretan en ellos de un modo fundamental. Desde esta perspectiva, entonces, el territorio aparece como espacio tallado en donde se producen y reproducen desigualdades étnico-raciales, de género, de clase, de edad y deviene, así, un espacio de disputa. Los territorios son campos de fuerza, producto y objeto de disputas, resistencias y dominios. Por lo tanto, están siempre en devenir, nunca acabados, nunca cerrados; contingentes.

¿Es posible trazar una frontera clara y objetiva entre el cuerpo y el territorio? ¿Qué paisaje habita nuestros cuerpos? Al respecto, la filósofa feminista Donna Haraway pregunta provocadoramente por qué nuestros cuerpos deberían terminar en la piel. Los cuerpos están situados e interconectados de forma profunda con la trama de la vida. Pensar en lo viviente desde la interconexión, la interdependencia y la existencia de flujos continuos nos abre la mirada a reconocer patrones comunes que, en nuestro espacio y tiempo, hablan de formas sistemáticas de extracción de valor, despojo y violencia extractivista. Se trata de advertir la concurrencia entre procesos de pobreza y desigualdad, de violencias de género y ambientales, que expresan una lógica depredadora común que exponen cotidiana y persistentemente a las personas, a los territorios y, en última instancia, a la vida.

Patriarcado, extractivismo y terricidio

Hace ya décadas que, desde el feminismo, se han señalado analogías entre la explotación de los territorios desde la lógica de la ganancia capitalista y la explotación de los cuerpos feminizados desde la lógica patriarcal. En este sentido, Vandana Shiva afirma que la apropiación de recursos, esencial para el “crecimiento”, crea una cultura de la violación: violación de la Tierra, de las economías locales y también de las mujeres. El modelo extractivista concibe a los territorios y los cuerpos feminizados como recursos a explotar y como zonas a sacrificar en función de consolidar una forma de dominación. De hecho, en la base del ordenamiento moderno-colonial, no solo se saquearon territorios, sino también cuerpos racializados y esclavizados. En la actualidad, esta cualidad extractiva, apropiadora y cosificadora de los cuerpos aparece como nodal a la violencia femicida.

Desde esta lente, el extractivismo no es solo un modo de saqueo y explotación de la naturaleza, sino que también implica una racionalidad y una relacionalidad particulares. Es un modo de concebir las relaciones con otros humanos y no humanos y el espacio que co-habitamos. Las prácticas extractivistas se asientan en jerarquías raciales, de género y clase, multiplican las formas de violencia y exacerban las injusticias. El extractivismo configura no solo territorios, sino también relaciones sociales y las subjetividades de quienes los habitan. Se trata de prácticas sistemáticas de extracción de la vida en todas sus formas y dimensiones. Las violencias de todo tipo son consustanciales al extractivismo y se refuerzan como forma de producción de lo social.

Esta relación inherente entre extractivismo y violencia se expresa en la desestructuración de las tramas sociales y comunitarias, en el despojo de los medios de subsistencia y de sostenimiento de la vida, en la polarización y estratificación social, en el agravamiento de la criminalización y la represión estatal y, también, en la violencia contra las mujeres y el recrudecimiento de formas patriarcales de dominación y opresión. Para nombrar este entrelazamiento entre las formas neocoloniales del despojo de los espacios de vida y la profundización de las jerarquías de género, se ha propuesto el concepto de “repatriarcalización de los territorios”. Sobre todo, han sido los estudios sobre proyectos extractivistas vinculados a la minería y los combustibles fósiles los que alertaron cómo estos conducen a la masculinización de los territorios, con un aumento significativo de la violencia de género y la explotación sexual.

En el Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Trans, Travestis, Bisexuales, Intersexuales y No Binaries de este año, en un taller sobre “Pueblos fumigados”, una mujer decía que nuestros territorios nos exponen y nos entrampan entre el femicidio y el cáncer. En este y otros espacios de activismo, queda claro que no son solo las mujeres las afectadas por este entrecruzamiento de violencia ambiental y de género, sino que también son las primeras en advertir las consecuencias del modelo extractivista en sus cuerpos, los de sus hijos y los de sus comunidades. Se constituyen, así, en la primera línea de la defensa de los territorios y rápidamente se vuelven blanco de persecución y amenazas cuya expresión más extrema son los femicidios extractivistas.

En este contexto, lo narco resulta un eslabón clave de la cadena de extracción de ganancias en cuerpos y territorios que han sido oscurecidos por la desigualdad social producida por las políticas económicas neoliberales. Lo narco convierte en consumidores y productores a aquellas poblaciones que el sistema formal descarta. Rita Segato lo describe como un segundo Estado. Sin embargo, consideramos que en países no europeos esa dualidad es, en realidad, una unidad porque es la clave constitutiva en la que se establecieron los Estados coloniales para garantizar la gobernabilidad. Recordamos también que en Argentina se utiliza el término “en blanco” y “en negro” para distinguir la economía “formal” de la “informal”. Aquello, entonces, que habita el “Estado en Negro” es la resistencia y lo narco es la respuesta para neutralizarla ante la impotencia del “Estado en Blanco”.

Desde la perspectiva que venimos sosteniendo, todavía parece necesario remarcar el carácter sistémico y civilizatorio de esta crisis y continuar desanudando las lógicas androcéntricas y patriarcales de las formas de producción basadas en el despojo, la extracción y el aniquilamiento de cuerpos y territorios.

Territorios en disputa

Las víctimas de femicidio y sus familias organizadas en busca de justicia nos enseñaron que para deconstruir las violencias que culminaron en estas muertes no basta con problematizar el amor romántico y los ideales de pareja. Ni tampoco alcanza con desafiar las fronteras de lo doméstico, ni las estrategias de empoderamiento. Se volvió necesario indagar en las fuerzas estructurales y cotidianas que están minando las tramas comunitarias de sostenimiento y reproducción de la vida. Y situar a los femicidios en un aumento generalizado de la violencia, la narcocriminalidad con alto involucramiento policial y penitenciario y de la crueldad y, en términos más amplios, en procesos extractivos y de despojo y precarización de las condiciones de existencia donde todos los bienes aumentan su valor a ritmo constante hasta volverse inaccesibles, excepto la vida, que cada vez vale menos. Mejor dicho, algunas vidas.

Desde esta óptica, pusimos la lupa en Rosario, ciudad que nos señala cómo el cuerpo de las mujeres emerge como un renovado territorio de disputa en el contexto del entramado narco-policial-penitenciario de la ciudad. Coincidimos con Rossana Reguillo cuando caracteriza a estas violencias como “pasillos”: “vestíbulos entre un orden colapsado y otro que todavía no es, pero está siendo. De ahí su enorme poder fundante y su simultánea ligereza”. La tensión actual es producto de la crisis del Estado en Blanco que deja expuesto al Estado en Negro y provoca la disputa por el control de todo el aparato.

Lo que la violencia hace emerger sin pudor son territorios en disputa, sí, todavía.

Pero una disputa desigual, invisibilizada por los supuestos creadores de sentido social: medios y academia.

La sociedad mexicana y en especial, las mujeres de Ciudad de Juárez, batallan desde hace décadas contra la máquina femicida ante el monumental silencio académico de la UNaM, la mayor unidad de producción de teoría social iberoamericana. Silencio que funciona como un enorme operativo de lavado epistémico de lo narco

Los territorios argentinos que luchan hoy para que el narco-fascismo no termine de capturar el aparato del Estado y con él, la democracia, requieren toda la luz y compañía que muchos sectores políticos, culturales y sociales les siguen negando.

Epílogo

Los femicidios abren surcos y dejan al descubierto hilos de injusticias e impunidad que, como fibra poderosa sedimentada en el tiempo, amenazan a la vida en su totalidad y refuerzan modos desiguales, estructuralmente, de ser y estar en el mundo.

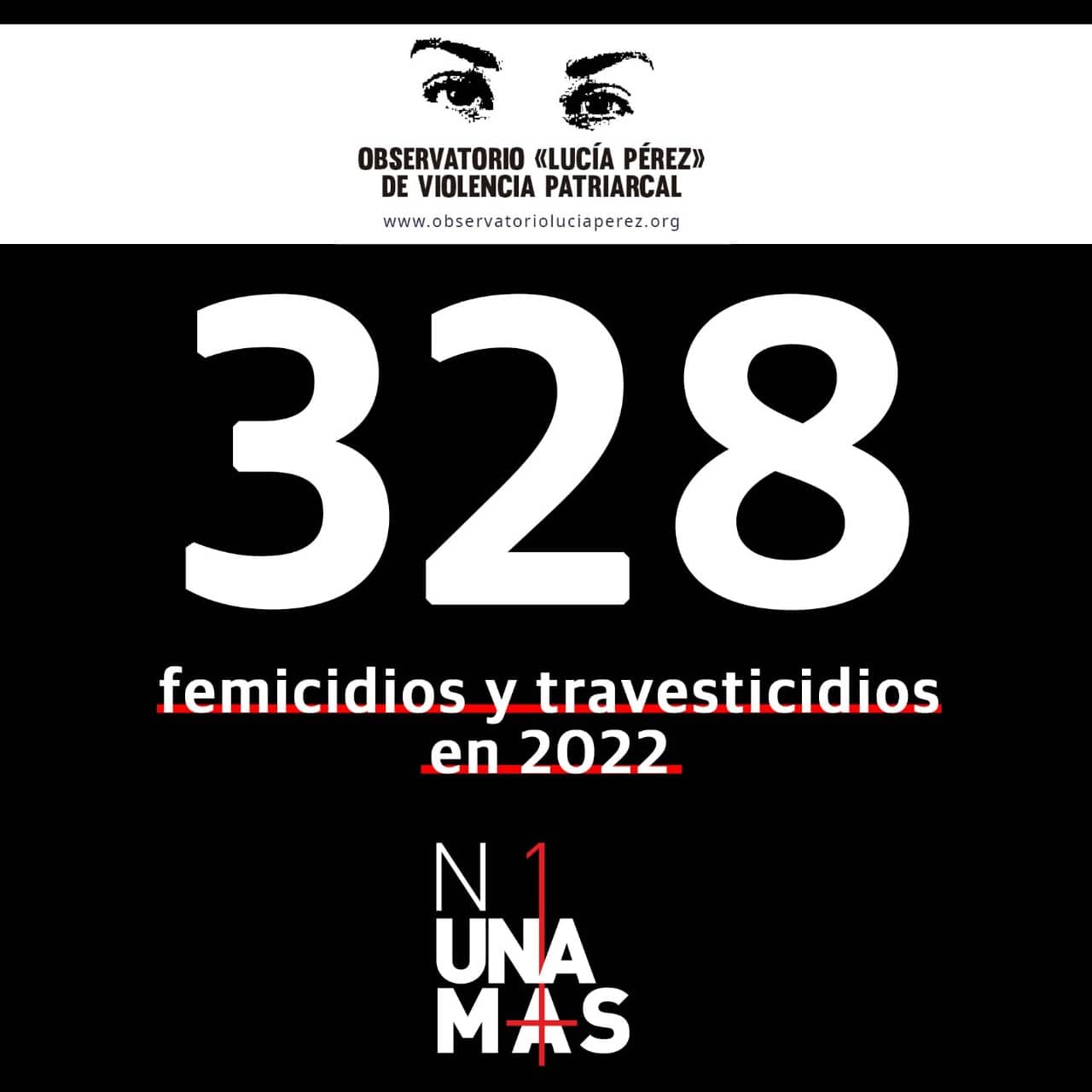

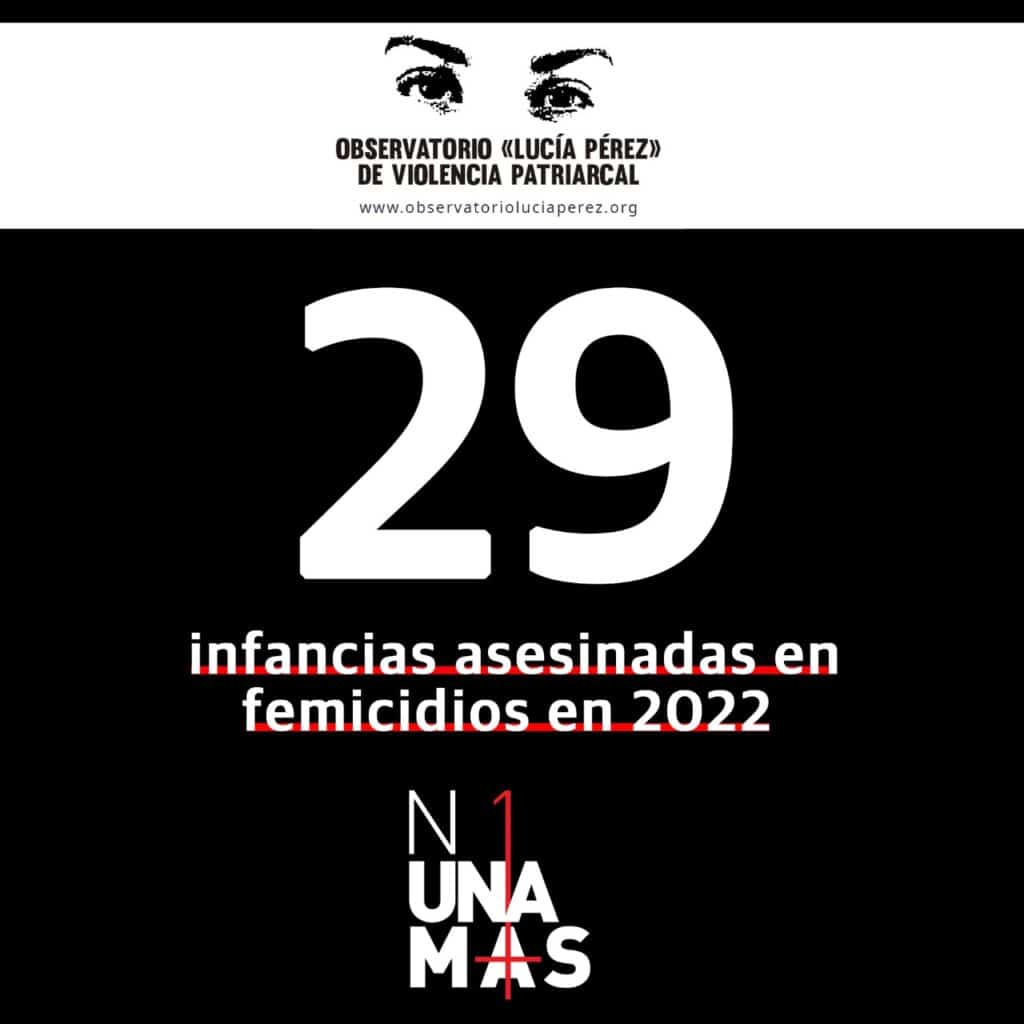

Un femicidio es un cimbronazo, y ya son 300 las muertas por violencia patriarcal en este 2022.

Acá estamos, entre ruinas, caminando con la tierra resquebrajada de muerte a nuestros pies.

Las mujeres, travestis y trans nos vemos empujadas a pensar desde el dolor, para intentar regar nuestros territorios arrasados y dotarlos de horizontes de verdad y de justicia.

Nuestras muertas nos duelen, pero también nos hablan.

Sus cuerpos narran una historia personal y colectiva.

En tiempos de análisis políticos, encuestas y especulaciones electorales, ¿no son las historias de estos 300 femicidios y transfemicidios las que debemos comprender para trazar una radiografía de época?

Es urgente. Porque enfrente está la muerte.

#NiUnaMás

Informe femicidios 2025: el año del negacionismo de Estado

Por el Observatorio de Violencia Patriarcal Lucía Pérez

Femicidios y transfemicidios: 271

Tentativas de femicidios 243

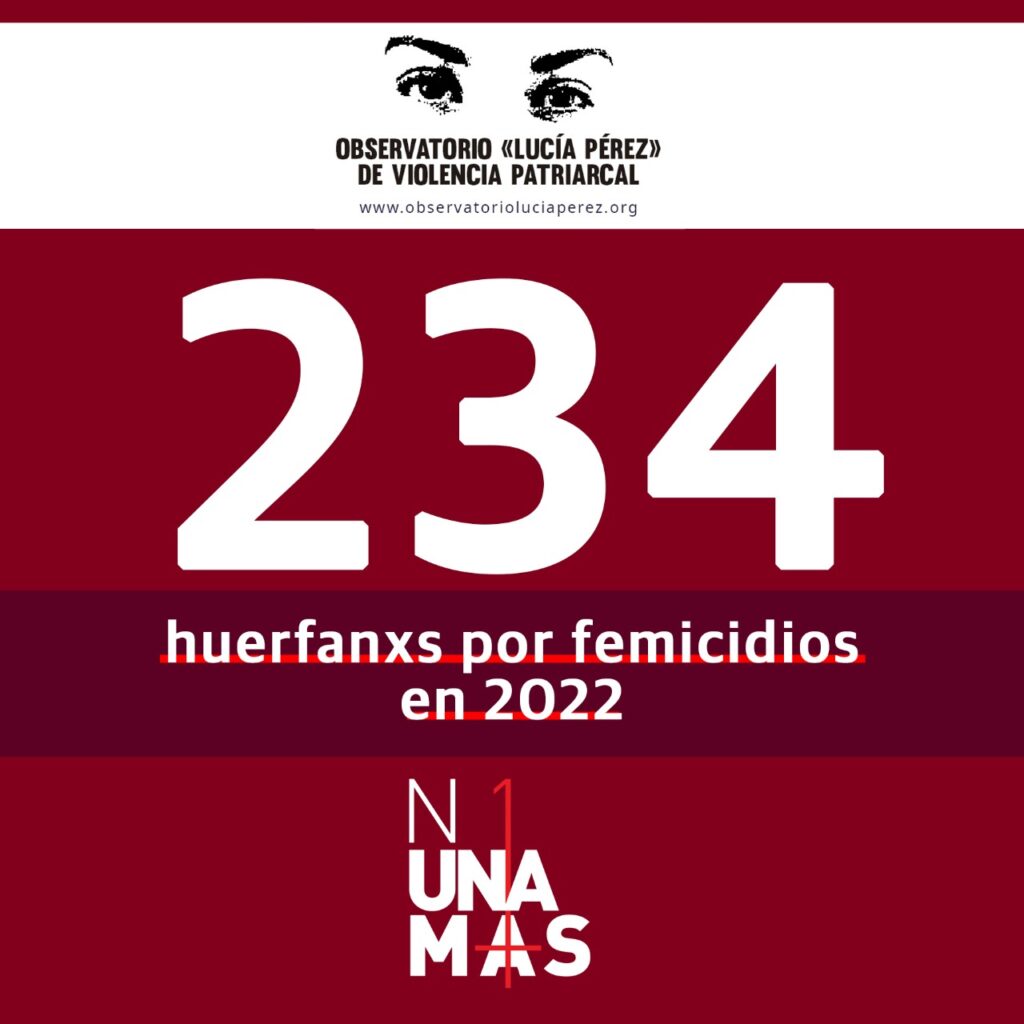

Infancias huérfanas por femicidios 153

Femicidas suicidados 31

Marchas para exigir justicia 223

Si la única verdad es la realidad este 2025 es contundente. La cifra de 271 femicidios y transfemicidios no alcanza, sin embargo, a dar dimensión real de lo que significan estos crímenes en los que el Estado tiene una responsabilidad directa, que es justamente lo que nos advierte este año. La intervención sistémica y decidida, convertida en política de Estado, para negar la figura de femicidio es parte de esta realidad que deforma los datos y la información pública “hasta distorsionar esa verdad para amoldarla a su perspectiva”, tal cual no advierte Hanna Arendt en su libro Los orígenes del totalitarismo. El objetivo, nos alerta, Arendt, es que ya no podamos distinguir lo verdadero de lo falso.

Esta operación que fue definida conceptualmente como “negacionismo” es analizada en clave contemporánea por la filósofa italiana Donatella Di Cesare en su libro Si Auschwitz no es nada. “Los negacionistas -que operan como dobermans del pensamiento- que nos preguntan por una cifra -¿hay 6 millones de judíos exterminados por el Holocausto? ¿hay 30 mil desaparecidos por la dictadura Argentina?- no tienen una duda real. De hecho ni siquiera son dudas: son intervenciones políticas.” Lo que hacen con esa pregunta es negar o aminorar esos hechos. “Su pretensión es hacer pasar a las víctimas por farsantes, a los testigos por mentirosos y a los sobrevivientes por falsificadores”.

¿Por qué?

Responde Di Cesare: “porque los primeros en instalar la negación fueron los perpetradores de los crímenes cometidos”.

¿Hay entonces 271 femicidios y transfemicidios?

Sí y también hay más, que han quedado ocultos tras el procedimiento negacionista estatal destinado a disminuir la cifra y a dificultar el acceso a la información a los sistemas de control ciudadano, tales como los que realizamos en nuestro Observatorio.

Una posible conclusión: al aplicar este procedimiento negacionista a los femicidios y transfemicidios el Estado está confesando su participación.

Veamos cómo.

En Argentina este año se avanzó un paso más en el proceso negacionista: la construcción de las cifras que se adecuen al objetivo ideológico de quienes administran el Estado. Para lograrlo tienen a su favor el manejo total de las herramientas y la capacidad absoluta de trabajar en todos los campos hasta obtener el resultado deseado y a través de cada eslabón que compone al Estado:

Poder Judicial: Jugó un rol decisivo en esta operación al negar la figura de femicidio en casos concretos-el crimen de la periodista Griselda Blanco es uno de los más dramáticos ejemplos-, y recaratulando otros en instancias de apelación. El primero fue el de Lucía Pérez, justamente el que originó el primer Paro de Mujeres. No hay ni siquiera pudor en ocultar su intención.

En estos días de diciembre, además, la Corte Suprema de Justicia de la Nación deberá pronunciarse sobre el primer caso de femicidio que llega a esa instancia y ya se sabe que las opiniones de los jueces están divididas porque tuvieron que recurrir a la convocatoria de dos miembros más para que se expidan. El resultado incidirá en la aplicación de esa figura penal en todos los restantes.

Julieta González desapareció el Día de la Primavera de 2016. Tenía 21 años. Su cuerpo fue encontrado en un descampado de Cacheuta, Mendoza, atado de pies y manos y con un golpe en la cabeza. En la investigación judicial se encontraron rastros de piel del imputado bajo las uñas de Julieta, sangre de Julieta en su vehículo y búsquedas en internet que había hecho el sospechoso sobre si podía «detectar ADN de fetos en cadáveres» y «cómo deshacerse de un cuerpo», lo que reforzó la hipótesis de que la había matado al enterarse de que estaba embarazada. Todas pruebasque involucraron a Andrés Di Cesare, un joven de 26 años, hijo de un notable empresario local, con el que tenía una relación, aunque ambos tenían pareja. El tribunal de primera instancia consideró el crimen como homicidio simple y condenó a Di Cesare a 18 años de prisión. En la apelación fiscal el tribunal de Casación aplicó la figura de femicidio y lo condenó a reclusión perpetua. Apeló entonces la defensa y ahora es la Corte Suprema de Nación quien debe decidir si se aplica la figura o no. La duda: si está acreditada la relación entre la víctima y su victimario. En fallo de primera instancia que negó la figura femicidio el tribunal argumentó que “para que se configure la relación de pareja debe existir cierta singularidad, notoriedad y estabilidad entre los miembros de la misma, aun cuando se base en una relación fundamentalmente de contenido sexual. Esta referencia a lo sexual indefectiblemente debe llevar un cierto compromiso emocional puesto que de otro modo caemos en la mera genitalidad, lo que por cierto no permite por sí configurar el concepto de pareja”. (SIC) También se dedicó -como ya es costumbre y a pesar de que los tratados internacionales suscriptos por el Estado argentino lo impiden- a analizar la conducta de la víctima, a quien consideró “decidida, independiente y de personalidad extrovertida”, negando así la otra condición legal para aplicar esa figura: la de vulnerabilidad y desigualdad.

El solo hecho de que existan dudas en el máximo tribunal de justicia sobre la aplicación de la figura de femicidio en este caso ya debe considerarse una señal de alerta que debería movilizar a todo el movimiento de mujeres y diversidades como aquel 6 de junio de 2015, pero no: así estamos este 2025.

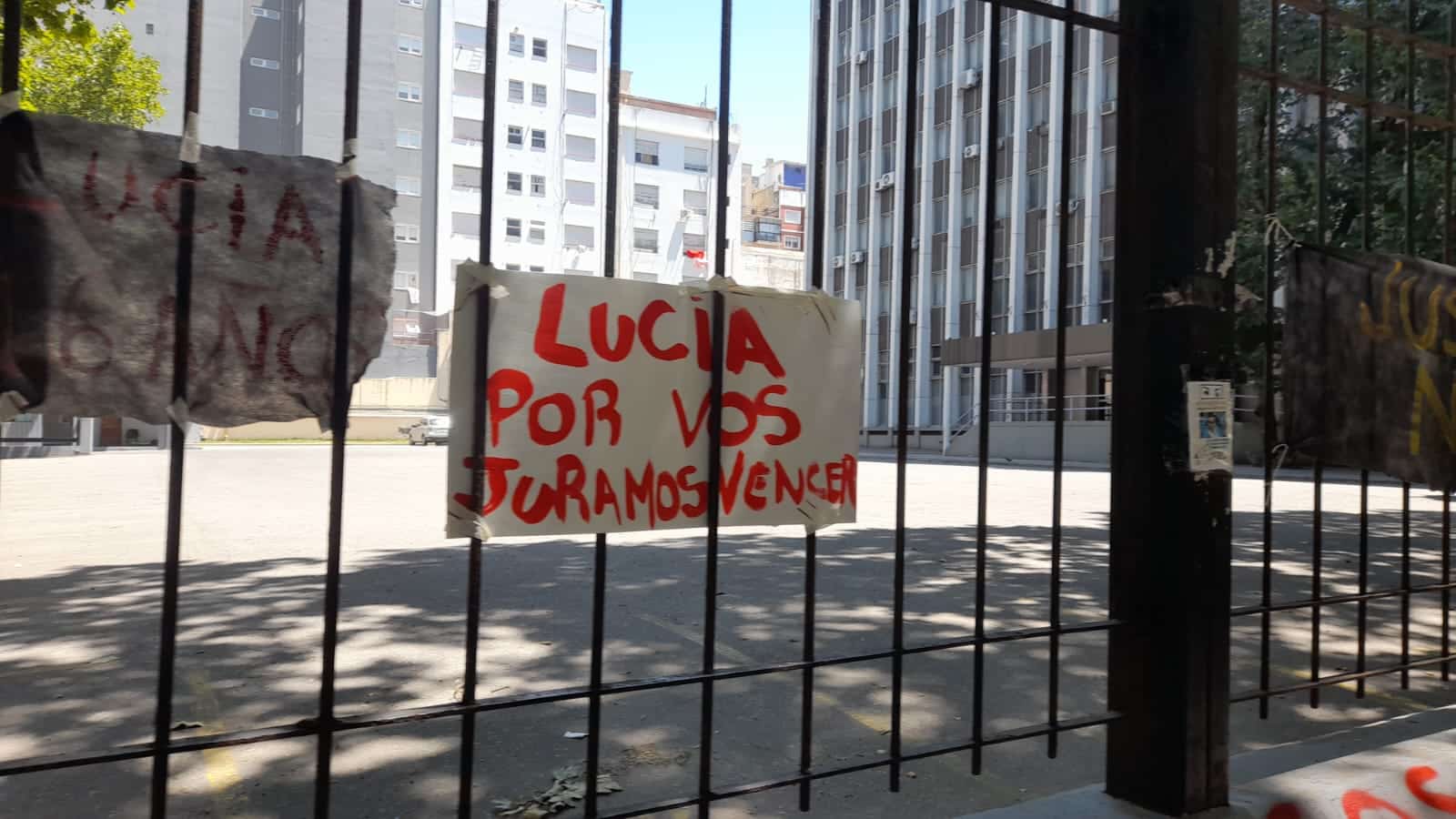

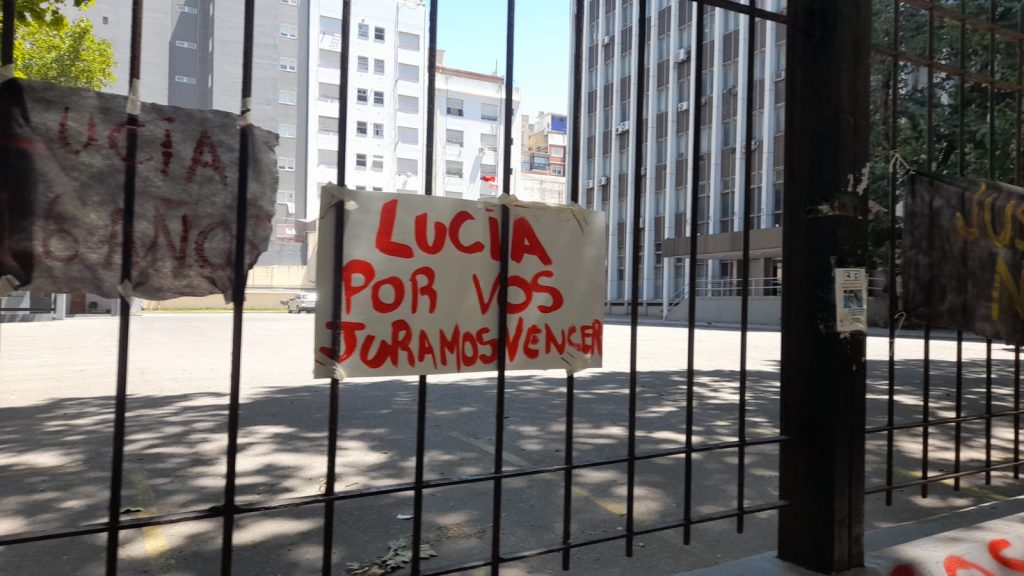

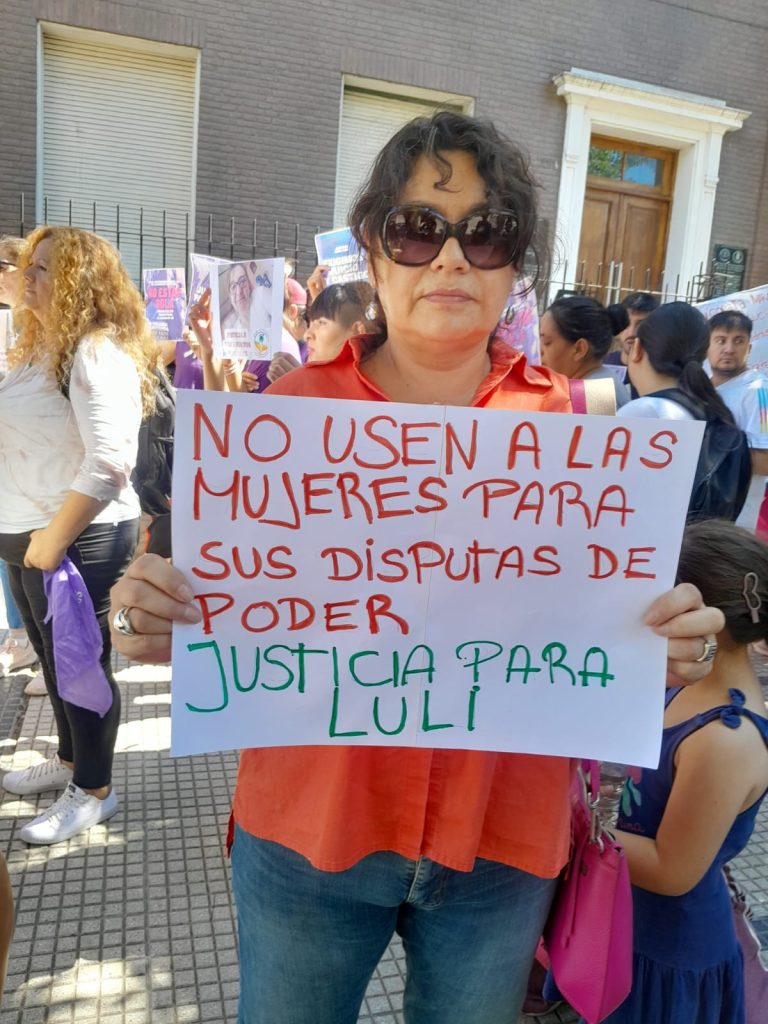

En la primera foto, parte de la acción llevada a cabo en Mar del Plata el último 31 de diciembre contra la libertad a uno de los responsables del femicidio de Lucía Pérez. En la segunda, el mismo día, imagen de la movilización de las mujeres en Tucumán por el sobreseimiento de los ex jugadores de Vélez Sarsfield acusados de violación.

Poder Legislativo: tiene en su agenda inmediata el tratamiento de leyes impulsadas por el Poder Ejecutivo, entre las más importante la que elimina del Código Penal la figura de femicidio, pero también la que criminaliza las “falsas denuncias”, aun cuando su incidencia es mínima en la realidad. No existen, por otro lado, ninguna iniciativa de la oposición para impulsar otro tipo de proyectos que aseguren las condiciones de contención y prevención de estas violencias. Ningún sector político trabajó en la declaración de emergencia de violencia de género ante el desmantelamiento de los escasos programas de ayuda a las víctimas, que han sufrido el mismo trato brutal que personas con discapacidad, por poner solo un ejemplo de sectores que han impuesto a los y las legisladoras la defensa de sus derechos a través de movilizaciones constantes y con claros reclamos que lograron así obtener el apoyo social necesario para presionar al Congreso, así como también iniciar amparos en la justicia que ayudaron a restablecer esos derechos: la motosierra es ilegal, hasta que el Congreso decida lo contrario.

Poder Ejecutivo: Este 2025 el Ministerio de Seguridad, a través del Sistema Integral de Estadísticas Criminales, dio a conocer las cifras correspondientes al año 2024. No figura ya el femicidio como delito. No hay datos oficiales, salvo el registro que da a conocer cada año la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de la Nación, que ha tenido que cambiar su sistema de contabilización de casos para adecuarlo a los compromisos internacionales, ya que hacerlo sólo a través de las caratulas judiciales implicaba validar el sesgo. Este año en el registro del Ministerio de Seguridad la violencia de género sólo está representada en el apartado “delitos contra la integridad sexual”, categoría penal donde se contabilizan, entre otros, las violaciones. En CABA aumentaron un 38%, cifra suficiente para encender la alarma, el grito, el reclamo.

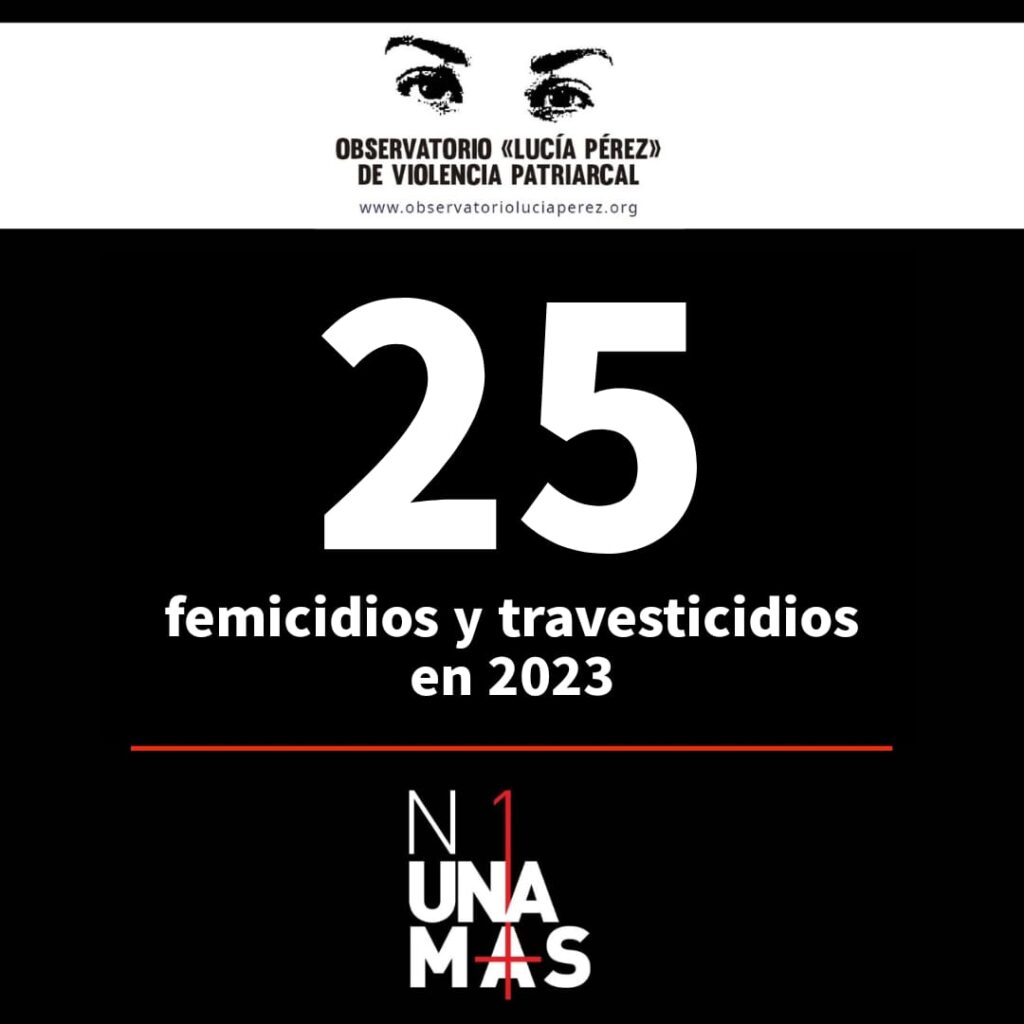

Según los registros de nuestro Observatorio –que coinciden con lo que informó este noviembre la Defensoría del Pueblo de la Nación- las provincias más castigadas por los femicidios fueron Misiones, Neuquén, Santa Cruz, Chaco y Jujuy. En tanto los femicidios territoriales volvieron a golpear a Santa Fe (especialmente a Rosario) rozando los niveles de 2022, el año con mayor cantidad de víctimas.

Esta cartografía de la violencia femicida nos señala el dato que importa, la realidad que duele y la urgencia que nos interpela: la mayoría de las víctimas de esta violencia letal son las pobres. Lo señala también el informe de la Defensoría del Pueblo de la Nación (“En general, la mayoría de las víctimas de femicidio provienen de un estrato socioeconómico bajo.”) y lo determina la situación general que sufre esa población de mujeres y trans que ya no tiene ni los mismos derechos ni el mismo acceso a los mecanismos para garantizarlos que el resto de la población. La consecuencia es que tampoco tiene derecho a la vida. Lo que urge, entonces, es algo que hoy representa es la cifra que falta: la masiva solidaridad social de quienes, por sus privilegios de clase, pueden abrazar sus causas.

Año 2025

Femicidios por mes

Enero 31

Febrero 27

Marzo 27

Julio 27

Octubre 25

Junio 19

Abril 18

Agosto 18

Noviembre 18

Septiembre 16

Mayo 14

Diciembre 31

Funcionarios denunciados por violencia de género

Poder Ejecutivo 22

Poder Judicial 16

Fuerzas de Seguridad 12

Poder Legislativo 7

Iglesia Católica 4

TOTAL 61

Violaciones

| PROVINCIA | 2024 | 2023 | % de aumento | |

| CABA | 498 | 309 | 38% | |

| SAN LUIS | 61 | 52 | 18% | |

| CÓRDOBA | 261 | 229 | 12% | |

| CORRIENTES | 111 | 101 | 10% | |

| CHUBUT | 214 | 201 | 6% | |

| BUENOS AIRES | 2.307 | 2.242 | 3% |

Fuente: Estadísticas Criminales. Ministerio de Seguridad de la Nación

Femicidios territoriales

2025-2022

Santa Fe 104

Buenos Aires 35

Córdoba 4

Otras 10 provincias 11

TOTAL 154

#NiUnaMás

Lucía Pérez: la trama de la injusticia

“¿Por qué se procede de esta manera tan irregular y que revictimiza a esta familia una y otra vez para salvar a personas que se supone que son dos perejiles?” preguntó ayer el abogado Juan Pablo Gallego ante sucesivos cambios de carátulas, sospechosas reprogramaciones de fechas y maniobras que parecen revelar un entramado que busca la impunidad y la negación del femicidio de Lucía, que tenía 16 años. Ocurrió durante una audiencia en el que uno de los acusados pide salidas transitorias. El trasfondo de idas y venidas fue descripto por el abogado: “Lo que pasó es un hecho aberrante, que implicó la muerte atroz de una adolescente de 16 años en circunstancias probadas de narco criminalidad”.

Por Claudia Acuña

Hay que explicar lo inexplicable. Desde que el 8 de octubre de este año la Cámara de Casación modificó el segundo fallo por el crimen de Lucía Pérez para negar su femicidio se desató una catarata de maniobras –de alguna manera hay que llamarlas– para intentar liberar a sus femicidas.

El fallo de Casación confirmó la culpabilidad de Juan Pablo Offidani y Matías Farías y los condenó por los delitos de violación agravada por el uso de estupefacientes y por tratarse de una menor de edad, pero no por su crimen: Lucía simplemente se murió. Esta negación del femicidio tiene como consecuencia un disparate jurídico: por un lado, la familia apeló está decisión; pero al mismo tiempo esta apelación no puede avanzar hasta que no se determine el monto de la condena que le correspondería a Farías por esta nueva tipificación. Si es complicado de comprender, imagínense lo que significa para esta familia soportar lo que la obliga a padecer el Poder Judicial. A saber:

- Para poder determinar el monto de la pena que le correspondería a Farías –que en el segundo fallo y luego del juicio anulado había sido condenado por femicidio y por lo tanto a prisión perpetua– podría corresponderle entonces entre 8 y 20 años de prisión. Para establecer exactamente cuánto, de acuerdo a la evaluación de atenuantes y agravantes, se inventó un tribunal compuesto por tres jueces de diferentes juzgados. Serán los responsables de la audiencia de Cesura que, según dictaminó luego de una audiencia donde acordó con las partes –querella y defensa– cómo sería el procedimiento, se realizará el 29 de abril de 2026 y durante tres días.

- Imagen de la audiencia. A la izquierda, el abogado Juan Pablo Gallego. Arriba, la foto principal, la movilización que acompañó a la familia.

- Unos días después la familia recibió una notificación que le comunicaba que esa audiencia se adelantaba a septiembre. Como su abogado, Juan Pablo Gallego, no estaba ni enterado de esta anticipación –y además se encontraba en España para la fecha pautada– se presentó un escrito denunciado esta irregularidad y solicitando se mantenga lo debidamente acordado: 29 de abril de 2026. Así será.

- Un mes después hubo otra novedad: el nuevo fiscal –cuyo rol se supone que es acusatorio– pidió el cese de la prisión de Farías, aun cuando las instancias de apelación y de establecimiento del nuevo monto de pena estaban pendientes de resolución.

- Unos días después llegó el turno de Offidani: solicitó salidas transitorias. La audiencia que se realizó este miércoles en los tribunales de Mar del Plata fue para decidir si las otorgaban o no.

En esa audiencia el doctor Gallego sintetizó lo que todo este proceder judicial despierta como duda “¿por qué se procede de esta manera tan irregular y que revictimiza a esta familia una y otra vez para salvar a personas que se supone que son dos perejiles? ¿Hay algo más detrás de esta causa que permite forzar tanto los procedimientos judiciales? Si nosotros, como parte querellante, no renunciamos a que se le aplique a ambos la figura de femicidio y eso está todavía en trámite, ¿qué se busca con esto? ¿Qué se fuguen antes de que se resuelva la cuestión central?”

Como respuesta la doctora Romina Merino, abogada defensora de Offidani, propuso: “Miremos para adelante”.

El doctor Gallego replicó:

“Nosotros no vamos a dejar de mirar lo que pasó porque lo que pasó es un hecho aberrante, que implicó la muerte atroz de una adolescente de 16 años en circunstancias probadas de narco criminalidad y eso implica una doble responsabilidad del Estado: por tratarse de una menor y por estar frente a una banda que vendía drogas en la puerta de un colegio, delito por el que cumplen una condena ratificada”.

El juez de garantías que debe evaluar el pedido de Offidani tiene ahora cinco días para determinar si cumple o no con los procedimientos necesarios para obtener los beneficios de la libertad transitoria.

En tanto la familia de Lucía sigue esperando justicia.

Matías, el hermano de Lucía y sus padres Guillermo y Marta.

#NiUnaMás

Adiós a Claudia Rodríguez: la Trans andina que propuso politizar el amor

Referente del movimiento trans latinoamericano, activista, poeta, escritora y tanto más, escribió sobre su infancia, la militancia trans, la vida sexual y se autoproclamó Miss Sida en 2007. Claudia Falleció este 29 de Noviembre. Su pelea incluyó al pueblo mapuche, la educación pública, los sin techo, y planteó siempre una filosa crítica al neoliberalismo, que quita posibilidades de vida y las transforma solo en posibilidad de consumo. En uno de sus viajes a la Argentina compartió con la revista MU sus ideas sobre el orgasmo, el feminismo sin resentimiento, la creación, y por qué hay que politizar el amor. Un modo de homenajearla, de recordarla, y a la vez de volver a estar en contacto con un pensamiento y una acción que dejan una sensible huella cultural, artística y política.

Por María del Carmen Varela

Foto: Lina Etchesuri

NotaHace 1 semana

NotaHace 1 semanaComienza un juicio histórico por fumigaciones con agrotóxicos en Pergamino

NotaHace 1 semana

NotaHace 1 semanaAdiós, Capitán Beto

PortadaHace 4 días

PortadaHace 4 díasOtra marcha de miércoles: video homenaje a la lucha de jubiladas y jubilados

NotaHace 3 semanas

NotaHace 3 semanasGesta por el agua: Mendoza se moviliza a Uspallata contra la avanzada megaminera

ActualidadHace 4 semanas

ActualidadHace 4 semanasIncendios en Chubut: “Se está quemando nuestra historia”