Nota

El Cordobazo verde

Inundaciones históricas y desertificación son dos efectos de la eliminación del 90% del bosque nativo en la provincia. Movilizaciones inéditas hicieron visibles cientos de conflictos contra los negociados y la especulación. Las comunidades, la política y el lugar de la democracia. Por Sergio Ciancaglini.

Córdoba – Urgente. Núcleos del establishment político oficial junto a sectores del agronegocio y del quehacer inmobiliario, lograron estimular de un modo inédito en la historia cordobesa la defensa de los bosques nativos, el medio ambiente, y la participación social.

El logro se obtuvo mediante el intento de votar una ley que podría eliminar lo que queda de bosque autóctono. Eligieron una fecha que tal vez simboliza la relación que las llamadas clases dirigentes suelen tener con los supuestos dirigidos: 28 de diciembre.

El Día de los Santos Inocentes habilita a hacerle creer al prójimo cosas falsas –como suelen hacer el periodismo y la política- con fines supuestamente humorísticos. Se recuerda así la leyenda bíblica sobre la matanza de inocentes, o indefensos: los menores de dos años fueron pasados por la espada en Belén, acto de tolerancia cero para que el rey Herodes no perdiera el poder según lo habían vaticinado los magos, oráculos y encuestadores de la época. Matando a todos los indefensos, Herodes eliminaría al nuevo Mesías, a quien creía su rival en la interna del futuro. No lo logró.

Los cordobeses no se resignaron a la indefensión, a los oráculos, ni a que la inocencia les valga. Desde el 28 de diciembre de 2016 hasta ahora se movilizaron para frenar esa ley. La mutilación ya producida de más del 90% del bosque originario es el origen de al menos dos desastres actuales: la desertificación y las inundaciones.

Nació así la CoDeBoNa, Coordinadora en Defensa del Bosque Nativo, red que reúne a cientos de conflictos socioambientales que venían ocurriendo al mismo tiempo en toda la provincia pero aisladamente entre sí. “Suena irónico pero somos una creación del gobierno. Estábamos, pero no nos habíamos dado cuenta” dice Atilio Palacios, ingeniero agrónomo. Ahora se conocieron, se conectaron y actúan en común, lo cual demostraría que el árbol no les tapó el bosque.

Dólares originarios

El origen de esta movida inédita ocurrió cuando sectores ruralistas junto al oficialismo que conduce el gobernador Juan Schiaretti (Unión por Córdoba) plantearon en 2016 una idea: que la actualización de la ley de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) que debe hacerse cada cinco años redujera la zona roja –bosque que no se puede desmontar- de casi 2 millones de hectáreas a 600.000.

“De ese modo, 1.400.000 hectáreas se hubieran valorizado automáticamente en unos 300 dólares más cada una como promedio, porque pasaban a estar liberadas para otros usos agropecuarios o inmobiliarios. Es un negocio de 420 millones de dólares” explica el biólogo Federico Kopta, del Foro Ambiental de Córdoba.

Hipótesis docta: el gobierno nacional había eliminado, o casi, las retenciones al campo. Al dejar de recibir su parte de esas retenciones, la provincia resolvió actualizar el impuesto inmobiliario rural que estaba congelado desde hacía 10 años. La nueva ley aparecía entonces como una compensación para no enfurecer ruralistas y asfaltar negocios territoriales para los cuales los bosques son una molestia.

Algunos detalles del proyecto político-empresarial:

- Además de intentar reducir la zona roja a la tercera parte, el nuevo proyecto borra de un plumazo 254.000 hectáreas de bosque intangible (inviolable) mediante un mecanismo sintáctico: no las menciona.

- No figuran las áreas en infracción por desmonte ilegal: en lugar de cumplir con la obligación de reponer montes, se amnistía de hecho a quienes los mutilaron ilegalmente, y ya no se considera a esas zonas como parte siquiera potencial del bosque.

- Garantiza el proceso de “participación pública” hacia adelante: ahora convalidan un ordenamiento ilegal, pero la participación pública queda para 2022.

- Levanta la prohibición actual de desmonte con agrotóxicos, y se reducen las multas por desmontes ilegales.

- El texto presenta trampas sintácticas. Habla de “restauración en bosques nativos” en lugar de “restauración de bosques nativos”.

- No presentaron el mapa vectorial –que define con standard tecnológico el territorio- sino uno impreso en una hoja de A4, lo cual conduce a todas las confusiones imaginables, ya se sabe a favor de quiénes.

El naguán (autoridad) de la comunidad Ticas del pueblo Comechingón, cuenta a Mu un caso: “En nuestro territorio, en Bialet Massé, han desmontado con dos topadoras para hacer el loteo Valle Esmeralda. Pudimos frenarlos un día que habían tirado 200 metros de monte, pero han hecho un desastre. Es zona roja. La municipalidad no controla nada”. La publicidad ambientalmente correcta asegura que el barrio es “eco-sustentable”. Cada lote cuesta alrededor de 165.000 pesos.

Retoma Kopta: “Todo es bochornoso. La ley vigente de 2010 (9814) ya había sido una burla al proceso de participación pública. Hicimos todas las objeciones a la nueva ley, pero el gobierno cerró la Mesa de Diálogo en diciembre de 2016. Mandó todo a la Legislatura para que actúe como organismo técnico, lo cual es otro disparate porque es un órgano político”.

A comienzos de diciembre se creó la CoDeBoNa, y comenzaron las convocatorias a reunirse y movilizarse por las redes sociales y los medios comunitarios. Los legisladores olvidaron que, para aprobar la ley, debían llamar a una audiencia pública (es lo que establece la Ley de Política Ambiental que el gobierno cordobés promulgó mientras sucedía el conflicto en Ituzaingó Anexo). El 19 de diciembre llamaron a audiencia para dos días después, en Villa María del Río Seco, a 180 kilómetros de Córdoba.

La velocidad de la trampa fue menor que la de los vecinos. Melina Dassano, de Ecos Córdoba y la CoDeBoNa: “Hicimos una cola de 400 personas para firmar una cautelar. Recién nos conocíamos, no tuvimos tiempo de organizarnos, pero espontáneamente se generó confianza”. La confianza fue un capital de acción: la cautelar hizo caer la audiencia. Kopta: “De un lado quedó el interés económico. Del otro, el bien común”. Quedaba la sesión del 28 de diciembre para resolver semejante dilema.

Travesti rural

La Legislatura tuvo una excelente mala idea en esos días: hacerle un homenaje a José Luis Serrano, por sus 30 años como intérprete de Doña Jovita, una abuela entrañable, zarpada y tecnológica, personaje célebre en Córdoba y varias provincias. (Como los medios que se dicen nacionales en realidad son porteños, Doña Jovita es ignorada en Buenos Aires donde sólo se emite humorismo en algunos programas disléxicos y en los spots electorales).

Serrano recibió el reconocimiento, anunció a los legisladores que se iba a cambiar de ropa para volver en su rol de “primer travesti rural”, y dejó con el micrófono a Churly Carrozo, que cantó Pájaros Desalojados, toda una defensa del bosque nativo. Algunos legisladores aplaudían, otros simulaban mirar sus celulares. Doña Jovita-Serrano criticó luego el destrozo ambiental y viralizó un video que filmó con un palo de selfie hecho con una rama de bosque nativo, llamando a la marcha. Fue apoyada por Raly Barrionuevo y Fabián Gómez, más conocido como Piñón Fijo.

Fisura oficialista: olfateando el ambiente social, el ex gobernador José Manuel De la Sota –que viene turnándose con Schiaretti en el poder desde 1999- llamó a Serrano para solidarizarse. Trascendió que “sus” diputados no tratarían la ley el 28 de diciembre. La sesión estaba llamada.

La marcha también.

NiUnÁrbolMenos

Datos: quedan en Córdoba 300.187 hectáreas de bosque prístino, casi sin intervención en los últimos 100 años (2,27% del bosque original); 865.808 hectáreas (6,56%) de bosques abiertos, que han sufrido talas de diversa magnitud; y 2.571.034 hectáreas que reúnen diversos tipos de matorrales que también son parte del monte. Desde que comenzó el modelo sojero, a fines de los 90, se devastaron 295.000 hectáreas. Argentina es uno de los 10 países del mundo más depredadores de sus bosques.

Lo que la CoDeBoNa (y hasta la ley de 2010) defienden es un total de casi 4 millones de hectáreas de bosques en distinto estado, de las cuales 1.986.158 son zona roja. Es el territorio en el que, si el bosque fue eliminado, puede regenerarse. “Es un error defender solo las 300.000 hectáreas de bosque prístino: los ruralistas estarían de acuerdo. Se defiende el total”, informa Kopta.

Hubo hasta ahora tres marchas en la capital convocadas a través de Facebook, medios comunitarios, Twitter, el poderoso boca a boca, y un mismo soporte técnico: la desesperación. La primera ocurrió el 28 de diciembre de 2016. En la Legislatura, el oficialismo precisaba 36 votos de 70, mientras afuera se iba amasando un acto que llegó a 15.000 manifestantes, aunque algunas agencias publicitarias como Cadena 3 informaron que había 300 personas. La ley ya se había caído, sin apoyo del FIT, Pro y Cambiemos, FpV y delasotistas.

La imagen en la calle: cientos, miles de personas con los brazos enlazados que casi danzan cada paso mientras cantan juntas, o corren y gritan: “Somos el monte que marcha”. Hay un árbol de la vida, con guirnaldas coloridas y pájaros de papel. Guitarras, bombos, cornetas, risas, candombe y chacarera.

Carteles: “El bosque es vida”, “Verdadera participación”, “No al desmonte, la corrupción mata”, “Derechos humanos, Derechos ambientales”. Y miles de pancartas hechas a mano denunciando inundaciones, contaminaciones, basureros, especulaciones. Todo tan distinto y tan similar: una sorpresiva fiesta popular referida a temas supuestamente sin rating.

El reclamo reunió a vecinas y vecinos autoconvocados de toda la provincia, Movimiento Campesino, científicos de las Universidades de Córdoba, Río Cuarto, Villa María, pueblos originarios, el Conicet provincial, fundaciones, centros vecinales, cooperativas, oenegés, gremios, agrupaciones políticas, espacios agroecológicos: más de 200 experiencias de todo tipo.

El 1º de marzo hubo otra marcha, 40.000 personas, y reiteraron la movida el 28 de junio. Pero la movilización es más grande y menos visible: en todos los barrios, pueblos y ciudades, diferentes grupos y asambleas ciudadanas producen encuentros, recursos de amparo, eventos y comunicaciones que son una acción o un latido cotidiano.

Aldo Gómez, el naguán comechingón, lo define como “conciencia”. ¿Qué quiere decir eso? Respuesta de compleja sencillez: “Estar despiertos”.

Federico Kopta agrega: “Esto no pasó con ningún tema ambiental. Siempre la movilización es una respuesta a una amenaza directa: te contaminan, te enferman, te ponen una antena, te instalan a Monsanto. Aquí la amenaza es supuestamente más indirecta, pero se entendió que esto no da para más”.

Atilio Palacios, ingeniero agrónomo, profesor de la UNC y otro activo participante de la CoDeBoNa, enumera: “Hubo que perder 30.000 personas para llegar al Nunca Más. Miles de mujeres golpeadas y asesinadas para que digamos Ni Una Menos. Miles de muertes en la ruta para que haya tolerancia cero de alcoholismo”. Melina: “Avanzamos con tracción a sangre”. Atilio completa: “Y ahora tuvimos que perder gran parte del monte, pero al final nos dimos cuenta de que estamos en riesgo total y que hay que decir: ni un árbol menos, ni un bosque menos”.

¿A quién le importa el bosque?

El terremoto verde tiene antecedentes en Córdoba. Allí nacieron las Madres de Ituzaingó Anexo, barrio del sudeste de la capital: 272 muertes, 82 por tumores, 150 adultos y niños que padecen distintos tipos de cáncer por las fumigaciones vecinas. Las Madres lograron la primera condena en la historia contra un productor y un aplicador de agrotóxicos en 2012. Todavía resta un juicio, la llamada “causa madre”, con seis imputados en total.

Malvinas Argentinas logró impedir definitivamente en 2016 la instalación de Monsanto, tras cuatro años de asambleas y acampes. Las encuestas mostraban que más del 70% de los cordobeses apoyaron esa resistencia, en el límite de la propia capital.

En 2015 habían ocurrido las inundaciones en Sierras Chicas (Villa Allende, Mendiolaza, Unquillo, Saldán, Río Ceballos), también cerca de la capital: 13 muertos, 4.000 familias afectadas, incalculables daños materiales y psíquicos a quienes las padecieron. La Universidad de Córdoba (Equipo de Ordenamiento Territorial del Instituto Superior de Estudios Ambientales) había advertido en 2013 que el avance de la frontera urbana y el desmonte del bosque nativo implicaban serio riesgo de inundaciones. No era el oráculo: era la ciencia genuina.

Kopta: “Todo esto afectó mucho a la gente de la propia capital, que ve estos hechos muy cercanos, o los sufre directamente”. Cecilia Sánchez, docente de Punilla: “Y en cada lugar se viven situaciones similares”. Daniel Díaz Romero, periodista ambiental, revisa su agenda: “El acampe de la Asamblea Santa María sin Basura contra la instalación del megabasural de Cormecor. El conflicto de Vecinos del barrio San Antonio, capital, por contaminación de Porta Hermanos, planta de bioetanol. Todas las asambleas relacionadas con la contaminación, el desmonte y el desalojo de comunidades alrededor del Lago San Roque, y contra la construcción de la Autovía de Montaña. Candonga no se toca, contra los loteos en zona roja. La Asamblea San José de la Quintana y San Isidro en defensa de la Vida, que está frenando la instalación de una cantera. Asamblea Santa María sin Basura, contra la planta de residuos peligrosos de Taym. Las protestas por los desechos radiactivos en Los Gigantes. Calamuchita contra el avance inmobiliario que destruye bosque. La lucha vecinal contra el megaemprendimieto urbanístico del grupo Eurnekián en el ex Batallón 141. Y hay muchos más”.

La actitud cordobesa ha logrado otros triunfos, como el de la Asociación de Amigos del Río San Antonio contra el megaemprendimiento El Gran Dorado: la justicia obligó a la empresa a reforestar lo talado. Hubo 220 audiencias públicas por temas ambientales en cumplimiento de la Ley de Política Ambiental. Sólo en una se logró frenar el proyecto. El resto suelen ser actos de apuro más que de participación, aunque los vecinos están aprendiendo, como lo demuestra la Ley de Bosques.

¿Qué democracia?

Enigma: ¿Cómo entender tal nivel de movilización y respuesta en una provincia en la que ganan Macri (71% en 2015) o Unión por Córdoba, que simbolizan las políticas y negocios que llevan a los problemas ambientales? (sin olvidar que fue Cristina Kirchner quien anunció con bombos y platillos la instalación de Monsanto, que los vecinos lograron impedir). ¿Cómo entender la relación entre lo electoral y lo social? Estas no son respuestas, son a lo sumo propuestas o pistas para pensar esos misterios.

Vanesa Sartori, asambleísta de Malvinas Argentinas: “El voto de 2015 fue de castigo al kirchnerismo. Hasta muchos kirchneristas tenían la contradicción de apoyarnos pese a lo que decía el gobierno nacional. Hay gente arrepentida de haber votado a Macri. Pero hay una ingenuidad de creer lo que dicen los candidatos. Córdoba tuvo siempre una doble personalidad: la tradicional, conservadora, estructurada, y por otro lado la de la Reforma, el Cordobazo, la que sale a la calle y echa a Monsanto: una pulseada interna”.

¿Lo partidario es político? Víctor Mazzalay es también asambleísta de Malvinas Argentinas, politólogo y profesor de Teoría Política de la UCA local: “Si ‘política’ es la toma de decisiones colectivas sobre qué hacer con lo que nos es común, hay que decir que lo electoral se ha despolitizado. Está vacío. Hay adhesiones clientelares y comprensibles. Pero no sirve para canalizar tus intereses reales. Lo partidario es una puesta en escena, o a lo sumo un recorte muy pequeño que no permite la discusión sobre la vida, la salud, la producción, el futuro. Entonces aparecen esas experiencias y movimientos que dicen: acá estamos. Hacen política real. Pero no tienen a quién elegir. Entre males, votan el mal menor. Y después siguen movilizándose”.

Melina: “Lo que más enoja a la gente es que no den el derecho a la participación” dice, oponiendo lo representativo (diputados que en realidad representan intereses corporativos) y lo participativo (comunidades que quieren ser tenidas en cuenta). Atilio: “El ordenamiento territorial es demasiado importante para que sea verticalmente resuelto por un grupo de auto-autorizados que obedecen a corporaciones que están decidiendo nuestra calidad de vida”.

Marcela Fernández, abogada, ilustra: “El San Roque es un lago absolutamente contaminado, con aparición de virus y sustancias neurotóxicas que ya no se potabilizan. Pero abastece de agua a media capital. El gobierno se lleva por delante a los ciudadanos, su derecho a la salud, a la información y a la participación”.

Atilio calcula que vivimos una época nueva: “Te movilizás vos mismo, y descubrís que no necesitás a los partidos. De lo político partidario se pasa a lo ciudadano. He visto gente del Pro, kirchneristas, peronistas, del PO y radicales, que participan con la CoDeBoNa porque entienden que les están reventando la vida a sus hijos y nietos, y que sus propios partidos no mueven un dedo: ni hablan de estos temas”. La pregunta podría ser: ¿Dónde reside, en términos prácticos, una idea más lógica de democracia? ¿Entre quienes reclaman por los bienes comunes fuera de la Legislatura, o entre quienes están dentro? ¿En ambos?

El comechingón Aldo Gómez habla con esa calma y elegancia que los urbanos tantas veces perdemos: “La comunidad de los pueblos indígenas no delega en una minoría su responsabilidad y su poder de decisión. La autoridad no hace lo que quiere, sino lo que la comunidad dice. En el sistema representativo es diferente. Por eso se habla tanto de derechos y no de responsabilidades: los derechos son avasallados, son producto de algo negativo. El conquistador cree que tiene derechos, los pueblos atacados quieren recuperar sus derechos perdidos. Nosotros preferimos pensar en una vida con responsabilidades, que es lo que a uno le permite ser realmente libre. Una cultura en la que nadie viole derechos, y en la que se logre la autonomía”.

¿Qué es autonomía? “Ir gestando mi propio pensamiento, mi sentir, mi actuar, mi reciprocidad con los demás y con la Naturaleza. También en lo político, en lo económico, en toda la vida. Pero los que gobiernan no quieren que pensemos, que actuemos, ni siquiera quieren que comamos desde la autonomía”.

Aldo describe un choque entre lo legal y lo genuino: “Si el sistema representativo fuera genuino, las minorías a las que les delegamos el poder estarían representando el interés de todos. Pero en realidad es un poder que las minorías usan para someter a las mayorías. Digo someter porque si uno no accede a lo que dicen aparece la policía”.

Su definición sobre la época: “Es una cultura de la destrucción. Muy mezquina, muy ignorante, aunque saben cuáles son las consecuencias. Pero podrían ser más creativos y no usar la destrucción como forma de avanzar en la producción, ¿no?”. Aldo define lo que ha venido ocurriendo: “Una pueblada”.

José Luis Serrano es la abuela Doña Jovita. Los ruralistas lo cuestionaron, a él y a otros artistas, por su falta de “rigor científico cuando muestran atracción por el aplauso fácil de un público condescendiente”. El rigor científico de los ruralistas es un tanto gaseoso. Pero Serrano, además de vecino de Traslasierra y artista, es agrónomo. “Por mi vida y el estudio siempre tuve conciencia de cómo se pierde biodiversidad. Entre las personas, los que más pierden son los pobres. Se busca un productivismo y sobre todo rentabilidad. La excusa es alimentar el planeta, pero sabemos que eso es un cuento”.

Paisaje del presente: “Hay un espíritu capitalista que no está dando resultados, con 20 años totalmente desgobernados por el negocio de la soja, sin ningún análisis sobre sus efectos. En el campo hay un silencio de muerte, ni los grillos se escuchan. Además no hay una idea cooperativa, un pensamiento genuino en el otro. Las prácticas instalan un comportamiento corrupto en muchos productores, que se desentienden de los riesgos. Hay demasiadas enfermedades, mucho cáncer, una degeneración que llega a las conciencias”.

Con estos temas Serrano no gana un aplauso fácil, sino que se ha complicado la vida: “Me criticaron, me amenazaron, querrán perjudicarme, pero al final no saben a quién pegarle porque esto es como Fuenteovejuna: todos manifestándose. Las amenazas son lógicas: se les está cayendo un negocio inmobiliario de millones y millones”.

Doña Jovita se reivindica como vieja chillona. José Luis agrega algo que tal vez explique cierto clima cordobés, en las personas y en las comunidades: “No es sano resignarse. Hay que decir lo que uno cree y uno piensa. Si uno puede, hay que decirlo con alegría. No hablo de jarana, sino de pensar: me siento pleno por poder decir esto. Por estar aquí y poder expresarme. Por no quedarme callado y por hacer algo para que las cosas cambien. Puede parecer romántico, pero prefiero amar el legado de la vida y la Naturaleza, antes que creer que nuestro único destino en la existencia es ser exportadores de soja”.

Nota

MU 210: La batalla final

El femicidio de Lucía Pérez a manos de dos narcos de Mar del Plata motivó el primer Paro Nacional de Mujeres. Tras una larga luchar familiar y social se logró la condena, pero ahora una nueva maniobra judicial puede dejar impunes a los culpables. Un ejemplo de que todo lo que conseguimos está en peligro. ¿Podrán?

Las notas de esta edición:

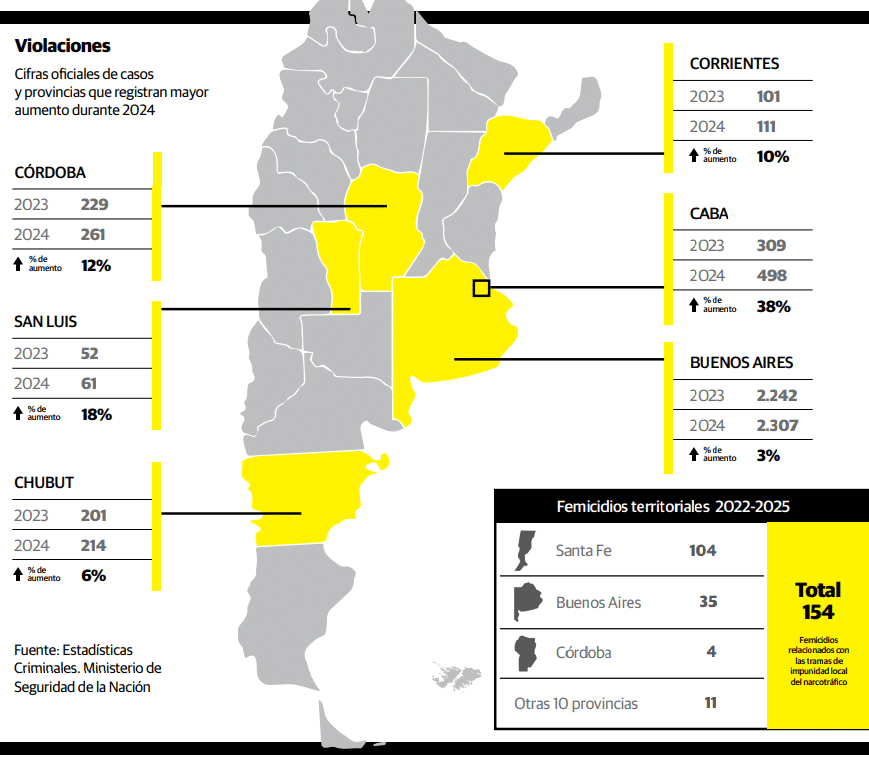

Negacionismo de Estado: Informe 2025 del Observatorio Lucía Pérez

¿Qué hay detrás de la avanzada oficial para negar los femicidios? Radiografía de cómo cada poder del Estado, por acción u omisión, busca ocultar las causas y consecuencias del asesinato de mujeres. Y por qué lo hace. Por Claudia Acuña

El Aleph (versión putas): Entrevista a Georgina Orellano

¿Cuánto cuesta la vida? ¿Cuánto vale? La dirigente de AMMAR y la actualidad desde la esquina: lo que se ve, lo que no se escucha, las falsas soluciones progresistas, lo que hay que abolir. Lo narco, la revolución, el cuerpo, la salida. Una recoridapor sus tatuajes, y todo lo que significa ser puta. Por Claudia Acuña y Lucas Pedulla

Carla Soggiu: La impunidad avanza

Carla recibió un botón antipánico por las agresiones de su pareja, que la ató, golpeó y violó delante de su hija de dos años. Semanas después de ese hecho, accionó cinco veces ese botón pero la policía no la encontró. Apareció muerta en el Riachuelo. Las complicidades, las burocracias, el rol de Diego Santilli y la lucha de una familia que define el caso como un femicidio de Estado. Por Francisco Pandolfi

Alma y vida: El femicidio de Lucía Pérez, hoy

¿Qué es la justicia? ¿Cómo enloquecer a una familia? ¿Por qué buscan eliminar la figura de

femicidio? ¿Cuál es el rol práctico del Estado y el negacionismo? El Tribunal de Casación resolvió que el de Lucía Pérez no fue un femicidio. La política de la misoginia como aversión hacia las mujeres y el paralelismo con lo narco que vende droga junto a las escuelas. Las “sumisitas”, la violencia y el sometimiento. Marta y Guillermo: una familia que trabaja en comunidad, y las claves para que las pesadillas no sigan asesinando a los sueños. Por Sergio Ciancaglini

Crónicas del más acá: Al trote

POR CARLOS MELONE

El Caliban y las brujas: La obra Fuerza mayor, protagonizada por jubiladas

La alianza entre Jubilados Insurgentes con integrantes del Teatro Caliban parió está obra que pone en escena lo que pasa todos los miércoles frente al Congreso. Una forma creativa de elaborar la actualidad con las herramientas del teatro, para hacer sentir, pensar e interpelar a los más jóvenes. Por Franco Ciancaglini

Sin berretines: Lo que nos cuenta la cárcel

Estudiantes de Sociología y Trabajo Social que cumplen condena en la cárcel de San Martín comparten sus reflexiones sobre la libertad, el encierro, y la actualidad más acá de las rejas. ¿Cómo funciona lo narco? ¿Qué implica buscar plata fácil? Lecciones sobre educación, berretines y prejuicios, el sentido de la vida, y la teoría de la bobalización. Por Sergio Ciancaglini

Sin protección: Ley contra el Acoso y después

Perdió estado parlamentario el proyecto de ley de acoso en ámbitos laborales y académicos: una muestra de la desidia y el abandono de las políticas de género. Del caso Brieger a Milei, cómo sigue la organización de las mujeres para empujar lo imposible en tiempos de motosierra, fascismo y un Congreso estancado. Por Evangelina Bucari

Con horizonte: 38º Encuentro Plurinacional en Corrientes

Cien mil personas participaron del 38º Encuentro Plurinacional de Mujeres y Diversidades. MU lo registró con crónicas día a día, que pueden leerse en lavaca.org. Compartimos aquí parte del registro fotográfico y una mirada sobre la trastienda de debates que explican mucho de lo que pasó en un evento extraño y extraordinario. Por Claudia Acuña. Fotos de Line Bankel

Sin cuerpo: La ¿impericia? en la causa de Cecilia Basaldúa

A lo largo de este 2025 la nueva instrucción que investiga el femicidio de Cecilia Basaldúa, ocurrido en el año 2020 en la localidad cordobesa de Capilla del Monte, Cambió fiscales, tomó nuevas pruebas y amplió testimoniales. Sin embargo, en el marco de un proceso judicial que avanzaba, una noticia coronó la impunidad en esta causa: hace cuatro años que el cuerpo de Cecilia fue retirado de la morgue judicial sin el consentimientode la familia. Por María Eugenia Marengo

Nota

Cómo como 2: Cuando las marcas nos compran a nosotros

(Escuchá el podcast completo: 7 minutos) Coca Cola, Nestlé, Danone & afines nos hacen confiar en ellas como confiaríamos en nuestra abuela, nos cuenta Soledad Barruti. autora de los libros Malcomidos y Mala leche. En esta edición del podcast de lavaca, Soledad nos lleva a un paseíto por el infierno de cómo se produce, la cuestión de la comida de verdad, y la gran pregunta: ¿quiénes son los que realmente nos alimentan?

El podcast completo:

Con Sergio Ciancaglini y la edición de Mariano Randazzo.

Nota

Encuentro a la hora del té: Hebe de Bonafini, Chicha Mariani y una reunión para hacer historia

Tiempo, emoción y galletitas. Memoria, humor y lucidez. Esos fueron algunos ingredientes de una reunión histórica y nutritiva ocurrida en 2010 entre Hebe de Bonafini y María Isabel Chicha Mariani. Una charla para recordar un día como hoy, 4 de diciembre, en el que Hebe cumpliría años, porque cuenta parte del nacimiento de un inédito tipo de movimiento social conformado por mujeres desesperadas ante la desaparición de sus hijas e hijos, nietas y nietos, tras el golpe del 24 de marzo de 1976. ¿Por qué recordar? Porque quienes olvidan todo o tienen amnesia, no saben quienes son hoy, en este momento.

Este encuentro de 2010 ocurrió en La Plata entre dos vecinas: Hebe (fallecida en 2022, quien era presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo) y Chicha (quien fallecería en 2018, fundadora de Abuelas de Plaza de Mayo). Estaban distanciadas desde hacía 29 años, y la propuesta de nota en MU permitió reunirlas. ¿Qué nos dicen sobre el presente los primeros tiempos en la historia de lucha por la aparición de sus hijos y nietos? Los viajes, las gestiones, las anécdotas, la causa de la pelea, sus reflexiones e intercambios, en los principales tramos de esta conversación inolvidable.

Por Sergio Ciancaglini

A las 6 de la tarde sonó el timbre, con una puntualidad de los tiempos en que vida o muerte podían depender de la exactitud de las citas de madres, abuelas y familiares de desaparecidos. En la casa de la fundadora de Abuelas de Plaza de Mayo, María Isabel Chorobik de Mariani, Chicha, había una mesa con tetera, tazas y medialunas, que por un rato desplazaron expedientes judiciales, recortes de diarios y denuncias de su creación más cercana, la Asociación Anahí. A esa casa de la calle 47 de La Plata, llegó Hebe de Bonafini, presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, con masas, un huevo de Pascua (enviado por Alejandra, su hija) y galletas dietéticas.

Besos, abrazos. Chicha ha perdido casi totalmente la vista. Por eso es Hebe la que dice: “Nos vestimos igual. Estamos en la misma murga”. Las risas ayudaron a sobrellevar la emoción de este encuentro en el que cada palabra y cada silencio tuvieron una carga que mejor que adjetivar, es conocer.

Chicha tiene 86 años, Hebe 81, y ambas una lucidez sin edad.

Se habían distanciado hace 29 años. Se volvieron a ver en marzo, en una exposición sobre Clara Anahí, la nieta que Chicha busca desde noviembre de 1976. Hebe fue a esa muestra en Canal 7, y del reencuentro fugaz nació la idea de una charla con MU. Con tiempo, té y galletitas.

La reunión en casa de Chicha, después de 29 años distanciadas. Foto: lavaca.org

Sonrisas junto al paraíso

Hebe tiene dos hijos desaparecidos, Jorge y Raúl. A Enrique Mariani, el hijo de Chicha, lo mataron en 1977. En noviembre de 1976, un ataque de la Bonaerense bajo órdenes de Ramón Camps reventó literalmente la casa donde había al menos cinco personas que fueron acribilladas, entre ellas la nuera de Chicha, Diana Teruggi. Allí estaba Clara Anahí, tres meses de edad.

Hebe y Chicha se conocieron en noviembre de 1977, con la llegada a Buenos Aires de Cyrus Vance, enviado del presidente norteamericano James Carter, que iba a participar en un acto en Plaza San Martín. Chicha: “Yo había conocido a Licha (Alicia De la Cuadra, un hijo y una hija embarazada desaparecidos) y me dijo que podíamos ir a darle un ‘testimonio’ a Vance. Yo era una bruta, daba clases de Artes Visuales en el Liceo de La Plata pero no sabía viajar a Buenos Aires. Aprendí que un testimonio era un papel con mi caso. Cuando llegué me quedé paralizada. Estaban los funcionarios, todo lleno de milicos armados, los perros, en otro lugar había mujeres. Todas empezaron a gritar. Y se pusieron los pañuelos que tenían escondidos. Y yo sin saber qué hacer, con el papelito apretado contra el pecho. Vino una mujer corriendo, me dijo: ‘Dame el testimonio’, y se lo llevó a Cyrus Vance. Era Azucena Villaflor, la fundadora de Madres”.

Con Licha ya habían resuelto encontrarse allí mismo con otras mujeres que buscaban a sus nietos. “Nos juntamos abajo de un paraíso, frente al Colegio Militar. Nos debían estar filmando desde adentro. Conocí a Ketty (Beatriz Neuhaus) y me llevé una sorpresa: me saludó con una sonrisa. Y Eva Castillo, lo mismo. Pensé que no tenía que andar con esa cara de desgraciada, si ellas intentaban que el encuentro no fuera tan ingrato”.

Así, el 21 de noviembre, nacía Abuelas. Hebe, intencionadamente: “¿No era el 22 de octubre, entonces?” La diferencia de fechas es parte tal vez de las distancias nacidas con la salida de Chicha de Abuelas, en 1989. “Hubo cosas que no me gustaron y siguen sin gustarme, pero no quiero hablar de eso. No quiero que nada demore el trabajo de buscar a mi nieta”. Hebe: “Pero tu trabajo fue fundamental, y en los momentos más difíciles con vos al frente, fue que lograron recuperar a los primeros 60 chicos. Todos lo sabemos. Y por eso te quiero decir que todas las Madres te mandan un beso grande, te apoyamos totalmente en lo que necesites”.

Chicha se emociona, y me cuenta: “Pero aquel día, cuando me iba a volver, la veo a Hebe que dice: ¿quién va para La Plata? Cuando me acerqué, no me preguntó si quería que fuéramos juntas. Directamente me dijo: ¡vamos!” Se ríen y Hebe agrega datos no descartables: “Los pañuelos eran en realidad los viejos pañales que guardábamos para nuestros nietos. Los habíamos usado primero en octubre, para poder reconocernos en una marcha a Luján. Las que nunca los usaron fueron Azucena, y Esther Careaga, porque decían que parecíamos monjas”. Azucena, Esther y Mary Bianco desaparecieron poco después, en diciembre de 1977, operativo de la ESMA alrededor de la Iglesia de la Santa Cruz, merced a la infiltración de un falso hermano de desaparecidos, que en realidad era Alfredo Astiz.

Madre de la bombacha roja

Los viajes de estas dos mujeres recién comenzaban. Chicha empieza a reírse, recordando uno de sus regresos en colectivo, desde Quilmes.

Hebe: Yo iba con la carpeta de denuncias, paraguas, piloto, fiambres y chorizos.

Chicha: Y yo llevaba salamines, lo hacíamos medio para disimular, y para hacer algún mandado de paso.

H: Cuando llegamos, me paro, se me cae la pollera, y quedo en bombacha.

C: Escuché la risotada de Hebe, que para no largar los chorizos no se subía la pollera. No la veía bien porque yo iba agarrada a los salamines. Pensé que tenías combinación.

H: ¡No! Para mi las enaguas eran cosa de vieja, y para colmo me habían regalado una bombacha roja y era justo la que llevaba puesta. Más trola imposible.

Otra ronda de té. Chicha toca la mano de Hebe.

C: Pero te quiero recordar algo más, también por el 77 o 78. Un día apareciste con vestido celeste, planchadito. La noche anterior se había escuchado un tiroteo. Viniste a avisarme que ibas a ver qué pasaba. Y llevabas una canastita con comida por si había alguien que necesitara algo. Te pregunté si querías que fuera con vos, dijiste que no. Fue una prueba de coraje. Yo no me atrevía a ir.

H: Esas cosas nacen pensando en que si tu hijo está en esa situación…

C: El tema es cómo superar el miedo sin paralizarse.

H: Las mujeres lo sabemos. Es como parir. No pensás en vos, ni en quedarte quietita, pensás que tenés que hacer fuerza para que nazca y sea sano. Pero además, se llevan a tu hijo ¿Hay algo peor, más horrible? Así que nada: hay que seguir.

C: Yo pensaba que si me llevaban no iba a aguantar ni dos minutos en la mesa de torturas. Soy muy sensible al dolor. Mi ilusión era morirme enseguida. Qué tonta, ¿no?

H: Una piensa estupideces. Yo andaba siempre con cepillo de dientes, calzoncillos y pañuelitos en una bolsita, por si encontraba a mis hijos. Todos éramos muy inocentes. Hasta los chicos. Un día entro al cuarto del mayor y estaba con unos amigos, todos atándose. ¿Qué hacen? “Practicamos cómo desatarnos por si nos agarran”. Creían que les iban a dar tiempo.

C: Nunca imaginaron la perversión.

H: Habían preparado todo para saltar a lo del vecino. Pobres. A uno de mis hijos lo encontraron por mi vecina, que dijo que había reuniones en la casa y pasaba algo raro.

C: Pensar que tanta gente pudo ayudar, pero se calló. No sé qué tenemos adentro. El enano fascista.

H: Pero fijate al revés: otro vecino salió a avisarle a mi hijo que lo esperaba la policía, y entonces se lo llevaron a ese vecino. Después lo soltaron, pero el tipo no quería ni verme. Es difícil juzgar.

C: Sí, pero yo veo que tenemos raíces. Hace mucho quiero hacer un libro, la Historia de la Infancia Argentina. Desde los españoles que llevaban chicos y chicas indígenas como esclavos y sirvientes, después los terratenientes con derecho a hacerles hijos a las mujeres campesinas y apropiarse de ellos. El derecho de pernada, que todavía existe, del patrón sobre la primera noche de cada niña. Hagamos un salto: llegan los militares, se llevan a los chicos, y mucha gente lo ve bien. Yo creo que es todo ese residuo ancestral, que produjo la enorme vergüenza de un pueblo que se supone culto, pero no abrió la boca, no tomó la defensa de ningún niño. Me atrevo a decirlo porque es mi pueblo. Pero no puede ser que haya parecido normal que los chicos sean secuestrados y apropiados.

H: Hacé el libro. Nosotras lo podemos imprimir.

C: Te cuento algo más. El secretario de Pío Laghi, monseñor Celli, les dijo a dos abuelas, Elba Ford y Delia Penela: “Dejen de molestar, imagínense los chicos están con familias que pagaron 4.000 pesos por cada uno, eso les dice que los van a cuidar bien”.

Hebe da un respingo. “Tengo una información muy importante que contarte cuando estemos solas”.

Les propongo apagar el grabador. “No, totalmente solas. Encerradas en el baño”, dice Hebe, entre las carcajadas de Chicha. ¿El baño es un lugar para intercambiar datos? Hebe: “Claro. Hay cagadas, pero de otra clase”. Chicha: “Me estoy divirtiendo. Mirá, cada una habrá hecho o dicho cosas. Pero somos leales”. En una época engañaron a Chicha diciéndole que podría recuperar a su nieta. “Le hice a Hebe un poder para que cuidase a mis padres por si yo tenía que irme al exterior. Todavía lo tengo guardado”.

El día que se distanciaron

Siguen las cataratas de diálogos:

C: ¿Te acordás cuando estuvimos con Sandro Pertini? (Presidente de Italia)

H: Estábamos en un departamentito vacío, con dos camas y dos colchones. Como éramos cuatro (con Elida Galetti y María Del Rosario Cerrutti) nos turnábamos: cama sin colchón, o colchón en el piso. Calentábamos agua en una jarrita para poder bañarnos.

C: Salimos de compras y vos llevabas la comida en una bolsita.

H: Comprar era un lío, como no sabíamos italiano, tenía que hacer el gesto de limpiarme el que te dije para que entendieran de queríamos papel higiénico.

C: Y de repente nos avisan que vayamos urgente al Quirinale, que Pertini nos iba a recibir. Salieron los del protocolo, agarraron nuestros tapados pero Hebe no quería darles el tapadito ni la bolsa de comida.

H: ¡Con lo que nos costaba la comida, mirá si se las voy a dar! Además yo había salido así nomás, con ropa medio feona, no quería sacarme el tapado. Pertini lloró con nosotras, denunció a la dictadura. No lo reconoció a Videla. Fue de los pocos.

C: Pero cuando salimos, en esos salones principescos, había un sillón de terciopelo con la bolsita de nuestra comida.

¿Cuándo se distanciaron?

C: Capaz que ni te diste cuenta. Yo me enojé con vos en la Catedral de Quilmes. Las Madres la habían tomado. Yo las acompañaba. Seríamos 20 entre todas. Hiciste un comentario de esos que hacés vos, fuerte. Yo dije: “No podemos seguir discutiendo”, y me abrí.

H: Ya me acuerdo, fue en 1981, después de la primera Marcha de la Resistencia. Claro, lo querían mucho al obispo (Jorge Novak) y yo le decía de todo. Fue así: terminó la Marcha y nos fuimos para Quilmes. Teníamos termos, frazadas, hasta walkie talkie (en la era pre-celulares y pre-Internet). Estábamos comiendo heladito en la plaza, todas separadas para que nadie se diera cuenta. Juanita Pergament se encargaba de la prensa. Pero llegó antes de tiempo con los periodistas, tiramos los helados y nos metimos corriendo antes de que nos cerraran la Catedral. Se armó un quilombo padre. Y ya ni sé qué le habré dicho al viejo ese. Me decían: “Claro, tomás la Catedral del que sabés que no te va a echar”. Y claro, no iba a ir a una donde nos rajaran. El ayuno duró 12 días, hasta Navidad. Pero es cierto, siempre fui una desbocada. Ella no (señalando a Chicha). Ella lo que tuvo es el rigor, la prolijidad para investigar todo. Impresionante.

C: Mi desesperación era encontrar a Clara Anahí. Todo lo que fuera distraer esa búsqueda para discutir, me sacaba de quicio. Pelear con Hebe no tenía sentido. Además, te acordás que una vez en tu casa te dije: mi hijo está muerto. Mi búsqueda es diferente. Las Abuelas tenemos que recurrir a la justicia. Las Madres tienen otro reclamo. Fue bueno que cada una fuera por su lado.

La hora del secreto

Hebe cuenta que a pedido de su hijo Raúl una vez sacó a una mujer y a un chiquito al Brasil, todos con documentos falsos, en plena dictadura. “Lo llevaba en brazos yo, porque si agarraban a la mamá, por lo menos se salvaba la criatura”. Chicha tuvo lo suyo, pero en democracia: “Con Mirta Baravalle, una valiente, llevamos a un chiquito a Brasil, donde tenía familia. La mamá había muerto ese día en el ataque a La Tablada (enero de 1989). Lo hicimos en secreto. Nunca supe de él”.

¿Cuáles son las claves para actuar en estas situaciones donde todo parece en contra?

C: Hay que aprender a mirar para afuera de uno, de la casa, captar todo lo que hay alrededor. Aprender todo lo que quepa en el cerebro, en el cuerpo y en la memoria.

H: Es cierto. No pensar en uno. El otro soy yo. Lo que le pasa al otro me pasa a mí. Y no parar. Como hizo Chicha. Lo que está haciendo ahora es muy importante con la Asociación Anahí. Hay que conocer eso. Porque ella tiene un modo especial que le llega mucho a la gente. Hoy como funciona la política, no sirve. Hay que cambiar el estilo. A nadie le interesa hablar de marxismo, trotskismo ni peronismo. No te dan bola. Funciona que haya gente como Chicha, o las cosas que hacemos nosotros con el Ecunhi (Espacio Cultural Nuestros Hijos, en la ex ESMA), con la Universidad, la radio y todo lo demás”.

Sobre el presente, Chicha dice: “El gobierno hizo avances, pero para mí falta que apuren a las fuerzas militares para que digan qué pasó con los desaparecidos y los chicos apropiados. Lo saben, tienen el material. Entonces, que digan la verdad”.

Hebe: “¿Te digo lo que te tengo que contar”. Chicha le responde “vamos” y zarpan las dos tras una puerta vaivén. La reunión no fue en el baño, sino en la cocina de la casa de Chicha. Vuelven, sin apiadarse del cronista.

Hebe: No sabés lo que te perdiste.

Chicha: Ya lo sabrás alguna vez.

Hebe: Ella sabe unas cosas. Yo sé otras. Es lo que hicimos siempre. Juntar lo que cada una sabe, y armar el mapa, para saber dónde estamos paradas.

Fumigaciones en PergaminoHace 4 semanas

Fumigaciones en PergaminoHace 4 semanasComienza un juicio histórico por fumigaciones con agrotóxicos

Roberto PïanelliHace 4 semanas

Roberto PïanelliHace 4 semanasAdiós, Capitán Beto

Marcha de jubiladosHace 3 semanas

Marcha de jubiladosHace 3 semanasVideo homenaje a la lucha de jubiladas y jubilados

IndustricidioHace 4 días

IndustricidioHace 4 díasEn el fin del mundo: ocupación contra la desocupación en Tierra del Fuego

Muerte por agrotóxicosHace 3 días

Muerte por agrotóxicosHace 3 díasConfirman la condena al productor que fumigó y provocó la muerte de un chico de 4 años