Nota

La revuelta de los 20 centavos

Raúl Zibechi pone en contexto un hecho histórico: Brasil en la calle y de pie.

El aumento del precio del transporte fue la brecha por la que se coló el profundo descontento que vive la sociedad brasileña. En apenas dos semanas las movilizaciones se multiplicaron: de cinco mil los primeros días a más de un millón en cien ciudades. La desigualdad, la falta de participación y la represión son los grandes temas.

Los abucheos y rechiflas dieron la vuelta al mundo. Dilma Rousseff no se inmutó pero sus facciones denotaban incomodidad. Joseph Blatter sintió la reprobación como algo personal y se despachó con una crítica a la afición brasileña por su falta de “fair play”. Que la presidenta de Brasil y el mandarían de la FIFA, una de las instituciones más corruptas del mundo, fueran desairados por decenas de miles de aficionados de clase media y media alta, porque los sectores populares ya no pueden acceder a estos espectáculos, refleja el hondo malestar que atraviesa a la sociedad brasileña.

Lo sucedido en el estadio Mané Garrincha de Brasilia saltó a las calles, amplificado, el lunes 17 cuando más de 200 mil personas se manifestaron en nueve ciudades, en particular jóvenes afectados por la carestía y la desigualdad, que se plasma en los elevados precios de servicios de baja calidad mientras las grandes constructoras amasan fortunas en obras para los megaeventos a cargo del presupuesto estatal.

Todo comenzó con algo muy pequeño, como sucede en las grandes revueltas del siglo XXI. Un modesto aumento del trasporte urbano de apenas 20 centavos (de 3 a 3,20 reales, dos pesos uruguayos). Primero fueron pequeñas manifestaciones de militantes del Movimiento Pase Libre (MPL) y de los comités contra las obras del Mundial de 2014. La brutalidad policial hizo el resto, ya que consiguió amplificar la protesta convirtiéndola en la mayor oleada de movilizaciones desde el impeachment contra Fernando Collor de Melo en 1992.

El viernes 7 de junio se realizó la primera manifestación en São Paulo contra el aumento del pasaje con poco más de mil manifestantes. El martes 11 fueron otros tantos, pero se quemaron dos autobuses. Las dos principales autoridades, el gobernador socialdemócrata Geraldo Alckmin y el alcalde petista Fernando Haddad, se encontraban en París promoviendo un nuevo megaevento para la ciudad y tacharon a los manifestantes de “vándalos”.

El miércoles 12 una nueva manifestación se saldó con 80 autobuses atacados y 8 policías heridos. El jueves 13 los ánimos estaban caldeados: la policía reprimió brutalmente a los cinco mil manifestantes provocando más de 80 heridos, entre ellos varios periodistas de Folha de São Paulo. Un tsunami de indignación barrió el país que se tradujo, pocas horas después, en los abucheos contra Dilma y Blatter. Hasta los medios más conservadores debieron reflejar la brutalidad policial. La protesta contra el aumento del boleto convergió sin proponérselo con la protesta contra las millonarias obras de la Copa de las Confederaciones. Lo que parecían manifestaciones pequeñas, casi testimoniales, se convirtieron en una ola de insatisfacción que abarca todo el país.

Síntoma de la gravedad de los hechos es que el lunes 17, cuando se produjo la quinta movilización con más de 200 mil personas en una decena de capitales, los políticos más importantes del país, los ex presidentes Fernando Henrique Cardoso y Luiz Inacio Lula da Silva, condenaron la represión. “Descalificarlos como vándalos es un grave error. Decir que son violentos no resuelve nada. Justificar la represión es inútil”, escribió Cardoso quien atribuyó las protestas al “desencanto de la juventud frente al futuro”.

Lula tuiteó algo similar: “La democracia no es un pacto de silencio sino una sociedad en movimiento en busca de nuevas conquistas. La única certeza es que el movimiento social y las reivindicaciones no son cosa de la policía sino de mesas de negociación. Tengo la certeza de que entre los manifestantes la mayoría están dispuestos a ayudar a construir una solución para el transporte urbano”. Además de desconcertar a las elites, los manifestantes consiguieron que se suspendieran los aumentos.

La sensación de injusticia

El transporte público en ciudades como São Paulo y Rio de Janeiro es uno de los más caros del mundo y su calidad es pésima. Un relevamiento del diario Folha de São Paulo analiza los precios del transporte público en las dos mayores ciudades del país en relación al tiempo de trabajo necesario para pagar un pasaje, en relación con el salario medio en cada ciudad. El resultado es catastrófico para los brasileños.

Mientras un habitante de Rio necesita trabajar 13 minutos para pagar un pasaje y un paulista 14 minutos, en Buenos Aires sólo se tiene que trabajar un minuto y medio, diez veces menos. Pero la lista incluye las principales ciudades del mundo: en Pekín el pasaje equivale a 3 minutos y medio de trabajo, en París, New York y Madrid seis minutos, en Tókio nueve minutos, al igual que Santiago de Chile. En Londres, una de las ciudades más caras del mundo, cada pasaje demanda 11 minutos de trabajo (Folha de São Paulo, 17 de junio de 2013).

El periódico cita al ex alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, para ejemplificar lo que debería ser la democratización urbana: “La ciudad avanzada no es aquella en la que los pobres andan en auto, sino aquella en la que los ricos usan el transporte público”. En Brasil, concluye el diario, está sucediendo lo contrario.

En los últimos ocho años el transporte urbano en São Paulo se ha deteriorado según revela un informe de O Estadode São Paulo. La concesión vigente fue asignada durante la gestión de Marta Suplicy (PT) en 2004. El sistema de transporte colectivo creció de 1.600 a 2.900 millones de pasajeros entre 2004 y 2012. Sin embargo, los autobuses en circulación descendieron de 14.100 unidades a 13.900. La conclusión es casi obvia: “Más gente está siendo transportada pagando un precio más caro en menos omnibus que hacen menos viajes” (O Estado de São Paulo, 15 de junio de 2013). En cada unidad viaja un 80 por ciento más de pasajeros.

Según la Secretaría Municipal de Trasportes de la ciudad, la mejora en la situación económica ha provocado un aumento de la cantidad de pasajeros pero, a su vez, los autobuses hacen menos viajes por el congestionamiento del tránsito lo que inevitablemente “recae sobre los usuarios que sufren por la ineficiencia del sistema, con al aumento del tiempo de los viajes”. Los costos también se han disparado por la ineficiencia que supone un mal aprovechamiento de la infraestructura.

Si a esto se suma el despilfarro que suponen las inversiones millonarias en las obras del Mundial 2014 y los Juegos Olímpicos 2016, con su secuela de traslados forzados de pobladores, puede comprenderse mejor el malestar reinante. Los seis estadios que se inauguraron en la Copa de las Confederaciones insumieron casi dos mil millones de dólares. La remodelación de Maracaná superó los 500 millones y otro tanto insumió el Mané Garrincha, una obra monumental con 288 columnas que le confieren un aspecto de “coliseo romano moderno” según el secretario general de la fifa, Jerome Valcke. Todo ese dinero público para recibir un partido durante la Copa y siete en el Mundial.

Son recintos de lujo construidos por media decena de grandes constructoras, algunas de las cuales se adjudicaron también la administración de estas arenas donde se realizarán espectáculos a los que muy pocos tendrán acceso. El costo final de todas las obras suele duplicar los presupuestos iniciales. Aún faltan seis estadios más que están en obras, la remodelación de aeropuertos, autopistas y hoteles. El BNDES acaba de conceder un préstamo de 200 millones de dólares para la finalización del Itaquerão, el nuevo estadio del Corinthians donde se jugará el primer partido del Mundial 2014.

Cansados de pan y circo

La Articulación Nacional de los Comités Populares de la Cop, difundió un informe en el que señala que en las doce ciudades que albergarán partidos del Mundial hay 250 mil personas en riesgo de ser desalojadas, sumando las amenazadas por realojos y las que viven en áreas disputadas para obras (BBC Brasil, 15 de junio de 2013). Hubo casos en que una vivienda fue demolida con un aviso previo de sólo 48 horas. Muchas familias realojadas se quejan de que fueron trasladadas a lugares muy distantes con indemnizaciones insuficientes para adquirir nuevas viviendas, de menos de cinco mil dólares en promedio.

Para completar este panorama, sólo para la Copa de las Confederaciones se montó un operativo militar que supuso la movilización de 23 mil militares de las tres armas que incluye un centro de comando, control e inteligencia. El dispositivo moviliza 60 aviones y 50. La disputa del Mundial 2014 ha obligado a Brasil a construir 12 estadios, 21 nuevas terminales aeroportuarias, 7 pistas de aterrizaje y 5 terminales portuarias. El costo total para el Estado de todas las obras será de 15.000 millones de dólares.

Ante semejante despliegue de gastos para construir recintos de lujo resguardados con máxima seguridad, el Consejo Nacional de Iglesias Cristianas (CONIC) divulgó un comunicado en el que condena la brutalidad policial asegurando que lo sucedido el 13 de junio en São Paulo “nos remite a tiempos sombríos de la historia de nuestro país” (www.conic.org.br). El texto de las iglesias denuncia la falta de apertura al diálogo y asegura que “la cultura autoritaria sigue siendo una característica del Estado brasileño”.

Le recuerda al gobierno que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU acaba de hacer varias recomendaciones, entre ellas poner fin a la policía militar. La CONIC cree que la represión policial contra las manifestaciones es la misma de “los exterminios de jóvenes que suceden cotidianamente en las periferias de las ciudades”. Finaliza diciendo que los grandes eventos que sólo traerán más ganancias “al mercado financiero y a los mega conglomerados empresariales”. “No queremos sólo circo. Queremos también pan, fruto de la justicia social”.

Si este es el estado de ánimo de las iglesias, puede imaginarse cómo se sienten los millones de jóvenes que invierten dos horas en ir a trabajar, tres en retornar a sus casas “en ómnibus estúpidos y caros y enfrentan 200 kilómetros de congestionamiento”, como describe el escritor Marcelo Rubens Paiva (O Estado de São Paulo, 16 de junio de 2013). Todos los paulistas saben que los ricos viajan en helicóptero. Brasil posee una de las mayores flotas de aviación ejecutiva del mundo. Desde que gobierna el pt la flota de helicópteros creció un 58,6 por ciento según la Asociación Brasileña de Aviación General (ABAG).

São Paulo tiene 272 helipuertos y más 650 helicópteros ejecutivos que realizan alrededor de 400 vuelos diarios. Muchos más que ciudades como Tóquio y New York. “Actualmente la capital paulista es la única ciudad del mundo que posee un control de tráfico aéreo exclusivo para helicópteros”, dice la ABAG. Por eso fluye a indignación y por lo mismo tantos festejaron el retorno de la protesta, para lo que tuvieron que esperar nada menos que dos décadas.

Una respuesta de dignidad social

“Óooo, o povo acordou” (Óooo, el pueblo despertó), gritaban los miles que ganaron las calles. Como si hubieran estado dormidos durante años. Incluso Dilma Rousseff mencionó el vocablo: “Brasil hoy, se despertó más fuerte. La grandeza de las manifestaciones de ayer muestra la energía de nuestra democracia, la fuerza de la voz de la calle”. No tenía mucho margen para decir algo diferente luego de gigantescas manifestaciones que no se veían en dos décadas. Gilberto Carvalho, secretario general de la Presidencia, fue menos políticamente correcto y reconoció “no entender” lo que está sucediendo en la calle.

Una de las razones por las cuales la dirigencia política no entiende lo que sucede, es que durante los gobiernos del pt 40 millones de brasileños salieron de la pobreza e ingresaron al mercado de consumo, en una situación económica favorable. En tanto, los movimientos sociales son débiles y fragmentados.

La segunda cuestión es el abismo generacional. Siete de cada diez manifestantes, según el instituto Datafolha, era la primera vez que participaban en una manifestación. Más de ocho de cada diez no apoya a ningún partido. El 53 por ciento tienen menos de 25 años. En un país amante del fútbol, el 70 por ciento de los paulistas se interesan por las manifestaciones frente a un 18 por ciento que siguen la Copa de las Confederaciones. La mitad de los habitantes de la principal ciudad brasileña rechazan las instituciones, entre las cuales el Congreso ostenta el mayor rechazo con el 82 por ciento, pero el 77 por ciento apoya las manifestaciones.

¿Cómo pudo un pequeño movimiento por la gratuidad del transporte generar tantas adhesiones? El Movimiento Pase Libre (mpl) nació 2003 en Salvador (Bahía) durante la “Revolta do Buzu”, cuando miles de estudiantes y trabajadores jóvenes cortaron las calles durante diez días contra el aumento del transporte. La oficialista Unión Nacional de Estudiantes consiguió cooptar una movilización espontánea y autónoma que nunca pudo liderar. Un año después, en 2004, estudiantes de Florianópolis inspirados en los sucesos de Bahía organizaron la “Revolta da Catraca” (revuelta de los molinetes) que conteo con apoyo de asociaciones de vecinos, de docentes y trabajadores.

Durante el Foro Social Mundial de 2005 en Porto Alegre, se realizó una gran plenaria se formalizó el Movimiento Pase Libre que hoy está presente en todas las grandes ciudades. Los principios organizativos adoptados rechazan el estilo jerárquico y burocrático de las entidades estudiantiles oficiales y su carácter es independiente, horizontal, autónomo, federal, con decisiones por consenso y apartidario que, aclaran, no es sinónimo de antipartidario. En su declaración de principios el mpl destaca que el movimiento “no es un fin en sí mismo sino un medio para la construcción de otra sociedad” (www.mpl.org.br ) y en su lucha por el “pase libre estudiantil” destacan que su perspectiva es “la expropiación del transporte público, retirándolo de la iniciativa privada, sin indemnizaciones, colocándolo bajo control de los trabajadores y de la población”.

La policía también se muestra sorprendida, además de contrariada, por este tipo de movimientos. Un informe del servicio secreto de la Policía Militar comentado por los medios señala que “la inexistencia de dirigentes es considerada la peor pesadilla por la policía porque no encuentra objetivos claros” (Folha deSão Paulo, 16 de junio de 2013).

El sociólogo Rudá Ricci, cercano al movimiento sindical, cree que los militantes y políticos que aún tienen los pies en el siglo XX “deben estar incómodos con la falta de unidad, de comando, de vanguardia” (https://rudaricci.blogspot.com). Sostiene que un pequeño movimiento creado en 2005 ganó semejante proyección por “el bloqueo de los canales de participación a partir de las entidades de representación clásicas” y por “la incapacidad de los líderes sociales históricos de leer el día a día de la población por estar envueltos en instituciones cerradas”.

El cientista político Jorge Almeida, de la Universidad Federal de Bahía, sostiene que bajo el gobierno Lula sucedieron dos hechos significativos: los movimientos se desmovilizaron al apoyar a un gobierno que, a su vez, “representó el fortalecimiento de la hegemonía del gran capital en Brasil” (Valor, 19 de junio de 2013). El aumento del poder de consumo de la población y el hecho de que las grandes organizaciones pasaran a defender el orden social, “hizo que la hegemonía burguesa fuera más estable”. Sin embargo, “como la desigualdad continúa, debieron ser construidas otras organizaciones” capaces de llenar el vacío dejado por los movimientos históricos.

La Copa fue la chispa que encendió la hoguera. “La Copa del Mundo aparece como una verdadera intervención de la FIFA en los grandes centros urbanos. Limitó la libertad de expresión, de comercio, en un radio de dos kilómetros de los estadios no puede haber manifestaciones”. Los precios se disparan a raíz de los megaeventos, afectando en particular a las camadas más pobres que sufren una inflación de 11 al 12 por ciento. Finalmente, dice Almeida, cuando los poderosos creían que podían hacer lo que querían, la represión los colocó ante “una respuesta de dignidad social”.

Fotos: MidiaNINJA

Nota

Se confirmó el procesamiento del gendarme Guerrero por el ataque al fotógrafo Pablo Grillo

El gendarme Héctor Guerrero será procesado por el ataque que hirió gravemente en la cabeza al Pablo Grillo el 12 de marzo pasado (la foto de portada muestra a Pablo durante su recuperación, que aún continúa). La Sala II de la Cámara Federal porteña ratificó la decisión de la jueza María Servini que había sido apelada por el acusado. Además, pidieron investigar las posibles responsabilidades de quienes estuvieron a cargo del operativo. Presentamos aquí la información del diario Tiempo Argentino, uno de los integrantes de la Unión de Medios Autogestivos.

La Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones confirmó el procesamiento del gendarme Héctor Guerrero por las lesiones gravísimas producidas al fotógrafo Pablo Grillo y por el abuso de armas en otras cinco oportunidades durante la manifestación de los jubilados del 12 de marzo pasado.

El gendarme Héctor Guerrero el día de su declaración ante la jueza María Servini.

El fallo de la Cámara lleva las firmas de los jueces Eduardo Farah, Martín Irurzun y Roberto Boico. En su voto, Boico además, exigió que se profundice la investigación por las eventuales responsabilidades de las autoridades a cargo del operativo.

La situación del gendarme Guerrero había llegado a la cámara de apelaciones luego de un planteo de la defensa del acusado en la que pidió revocar el procesamiento como presunto autor del disparo con una pistola lanza gases contra Pablo Grillo, quien sufrió heridas gravísimas durante la represión policial a aquella protesta de jubilados en el centro porteño.

El planteo de la defensa se produjo en el contexto de varias resoluciones judiciales polémicas que se dieron durante en la semana posterior al triunfo electoral de La Libertad Avanza (LLA), que tuvieron como principales beneficiarios a Mauricio Macri y Javier Milei, y como principales perjudicados a Cristina Kirchner y Guillermo Moreno. Sin embargo, el oportunismo no funcionó y este viernes los tres camaristas le dio un revés al gendarme al entender que el acusado debe ir a juicio.

Guerrero, asistido por los abogados Martín Sarubbi y Claudio Nuncija, solicitó revertir el procesamiento que oportunamente había sido dictado por la jueza federal María Servini. La defensa sostuvo que no está acreditado que el gendarme haya sido el autor del disparo y afirmó que su conducta se ajustó a los protocolos vigentes para el uso de armas lanzagases.

En tanto, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que interviene como querellante, respaldó la resolución de Servini y la validez de las medidas de prueba, entre ellas el relevamiento en el lugar del hecho, un informe balístico de la Policía de la Ciudad y la reconstrucción denominada “Mapa de la Policía”, elaborada por realizadores audiovisuales y peritos forenses.

Nota

MU 210: La batalla final

El femicidio de Lucía Pérez a manos de dos narcos de Mar del Plata motivó el primer Paro Nacional de Mujeres. Tras una larga luchar familiar y social se logró la condena, pero ahora una nueva maniobra judicial puede dejar impunes a los culpables. Un ejemplo de que todo lo que conseguimos está en peligro. ¿Podrán?

Las notas de esta edición:

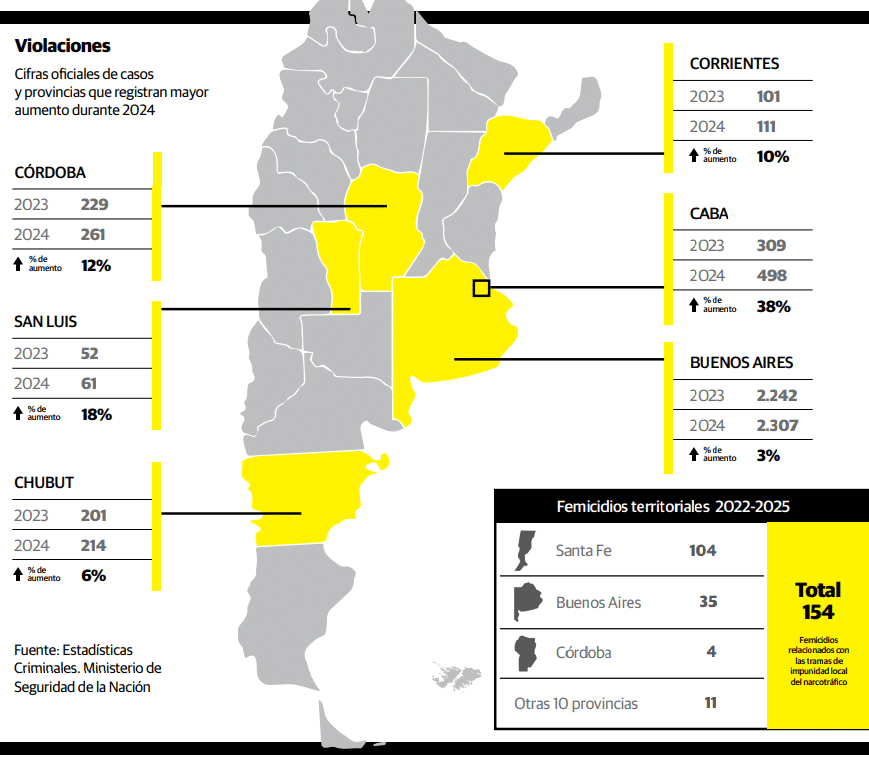

Negacionismo de Estado: Informe 2025 del Observatorio Lucía Pérez

¿Qué hay detrás de la avanzada oficial para negar los femicidios? Radiografía de cómo cada poder del Estado, por acción u omisión, busca ocultar las causas y consecuencias del asesinato de mujeres. Y por qué lo hace. Por Claudia Acuña

El Aleph (versión putas): Entrevista a Georgina Orellano

¿Cuánto cuesta la vida? ¿Cuánto vale? La dirigente de AMMAR y la actualidad desde la esquina: lo que se ve, lo que no se escucha, las falsas soluciones progresistas, lo que hay que abolir. Lo narco, la revolución, el cuerpo, la salida. Una recoridapor sus tatuajes, y todo lo que significa ser puta. Por Claudia Acuña y Lucas Pedulla

Carla Soggiu: La impunidad avanza

Carla recibió un botón antipánico por las agresiones de su pareja, que la ató, golpeó y violó delante de su hija de dos años. Semanas después de ese hecho, accionó cinco veces ese botón pero la policía no la encontró. Apareció muerta en el Riachuelo. Las complicidades, las burocracias, el rol de Diego Santilli y la lucha de una familia que define el caso como un femicidio de Estado. Por Francisco Pandolfi

Alma y vida: El femicidio de Lucía Pérez, hoy

¿Qué es la justicia? ¿Cómo enloquecer a una familia? ¿Por qué buscan eliminar la figura de

femicidio? ¿Cuál es el rol práctico del Estado y el negacionismo? El Tribunal de Casación resolvió que el de Lucía Pérez no fue un femicidio. La política de la misoginia como aversión hacia las mujeres y el paralelismo con lo narco que vende droga junto a las escuelas. Las “sumisitas”, la violencia y el sometimiento. Marta y Guillermo: una familia que trabaja en comunidad, y las claves para que las pesadillas no sigan asesinando a los sueños. Por Sergio Ciancaglini

Crónicas del más acá: Al trote

POR CARLOS MELONE

El Caliban y las brujas: La obra Fuerza mayor, protagonizada por jubiladas

La alianza entre Jubilados Insurgentes con integrantes del Teatro Caliban parió está obra que pone en escena lo que pasa todos los miércoles frente al Congreso. Una forma creativa de elaborar la actualidad con las herramientas del teatro, para hacer sentir, pensar e interpelar a los más jóvenes. Por Franco Ciancaglini

Sin berretines: Lo que nos cuenta la cárcel

Estudiantes de Sociología y Trabajo Social que cumplen condena en la cárcel de San Martín comparten sus reflexiones sobre la libertad, el encierro, y la actualidad más acá de las rejas. ¿Cómo funciona lo narco? ¿Qué implica buscar plata fácil? Lecciones sobre educación, berretines y prejuicios, el sentido de la vida, y la teoría de la bobalización. Por Sergio Ciancaglini

Sin protección: Ley contra el Acoso y después

Perdió estado parlamentario el proyecto de ley de acoso en ámbitos laborales y académicos: una muestra de la desidia y el abandono de las políticas de género. Del caso Brieger a Milei, cómo sigue la organización de las mujeres para empujar lo imposible en tiempos de motosierra, fascismo y un Congreso estancado. Por Evangelina Bucari

Con horizonte: 38º Encuentro Plurinacional en Corrientes

Cien mil personas participaron del 38º Encuentro Plurinacional de Mujeres y Diversidades. MU lo registró con crónicas día a día, que pueden leerse en lavaca.org. Compartimos aquí parte del registro fotográfico y una mirada sobre la trastienda de debates que explican mucho de lo que pasó en un evento extraño y extraordinario. Por Claudia Acuña. Fotos de Line Bankel

Sin cuerpo: La ¿impericia? en la causa de Cecilia Basaldúa

A lo largo de este 2025 la nueva instrucción que investiga el femicidio de Cecilia Basaldúa, ocurrido en el año 2020 en la localidad cordobesa de Capilla del Monte, Cambió fiscales, tomó nuevas pruebas y amplió testimoniales. Sin embargo, en el marco de un proceso judicial que avanzaba, una noticia coronó la impunidad en esta causa: hace cuatro años que el cuerpo de Cecilia fue retirado de la morgue judicial sin el consentimientode la familia. Por María Eugenia Marengo

Nota

Cómo como 2: Cuando las marcas nos compran a nosotros

(Escuchá el podcast completo: 7 minutos) Coca Cola, Nestlé, Danone & afines nos hacen confiar en ellas como confiaríamos en nuestra abuela, nos cuenta Soledad Barruti. autora de los libros Malcomidos y Mala leche. En esta edición del podcast de lavaca, Soledad nos lleva a un paseíto por el infierno de cómo se produce, la cuestión de la comida de verdad, y la gran pregunta: ¿quiénes son los que realmente nos alimentan?

El podcast completo:

Con Sergio Ciancaglini y la edición de Mariano Randazzo.

Fumigaciones en PergaminoHace 4 semanas

Fumigaciones en PergaminoHace 4 semanasComienza un juicio histórico por fumigaciones con agrotóxicos

Roberto PïanelliHace 4 semanas

Roberto PïanelliHace 4 semanasAdiós, Capitán Beto

Marcha de jubiladosHace 3 semanas

Marcha de jubiladosHace 3 semanasVideo homenaje a la lucha de jubiladas y jubilados

Muerte por agrotóxicosHace 3 días

Muerte por agrotóxicosHace 3 díasConfirman la condena al productor que fumigó y provocó la muerte de un chico de 4 años

Reforma LaboralHace 2 semanas

Reforma LaboralHace 2 semanasReforma laboral: “Lo que se pierde peleando se termina ganando”