Nota

La voz del Copahue

El alerta rojo por la actividad eruptiva en el volcán Copahue de Neuquén, y la evacuación de 800 vecinos de la cercana Caviahue (del lado argentino) y más de 2.500 (del lado chileno), ponen a la luz a toda una comunidad y pueblos originarios mapuche que rechazan proyectos de explotación geotérmica en la zona para alimentar de energía a las mineras. El lonko Pedro Huayquillán incluso viajó a Buenos Aires para entrevistarse con el ingeniero Alberto Levy, del Banco Interamericano de Desarrollo. Le explicó que la comunidad considera al volcán un ser vivo, y que no permitiría que se haga el proyecto. Los enviados de la revista Mu viajaron a Caviahue, subieron al Copahue y hablaron con vecinos de la localidad y con las comunidades mapuche. Aquí el saldo de esa investigación, cuando el volcán recién se estaba despertando.

La comunidad Huayquillán que se opone a los proyectos en el volcán. Foto: Lina Etchesuri

Alto en el cielo

La defensa del volcán Copahue en Neuquén

Las comunidades mapuches y las asambleas de vecinos de Copahue y Caviahue salieron a defender al volcán amenazado por un proyecto geotérmico que busca abastecer de energía a la minería a cielo abierto. Las erupciones, la reunión con el BID, un encuentro con los ancianos, y datos sobre cómo el progreso puede ser un fracaso.

En la comunidad mapuche Huayquillán los ancianos se reunieron y me contaron que el volcán es un ser vivo, un espíritu. Poco después el abogado de la comunidad agregó: «Es una creencia cultural que hay que respetar, así como los mapuches respetan al pueblo cristiano que cree en ángeles, o que Jesús nació de una virgen que murió y se fue volando al cielo».

He tenido la inquietante ventaja de haber sido formado y educado; o sea: vivo confundido. El aeromodelismo evangélico nunca me resultó lógico, el racionalismo moderno tampoco (aunque es otra creencia respetable). No tengo carnet indigenista, ecologista, ni ambientalista. Pero después de una marcha de 3 horas volcán arriba, con las piernas temblando por el esfuerzo, los pulmones aullando por aire, perfumado de azufre, transpirando en medio de un viento helado a 2.600 metros de altura, la piel roja por el sol y su reflejo de hielo, con la sangre y el corazón y el asombro alborotados, y la mente blanca como la nieve junto al cráter humeante del volcán Copahue, empecé a percibir a qué se referían los ancianos: creo que hablaban del futuro.

Un mapuche en el BID

Con la convicción de que agujerear una zona volcánica y periglacial, sin siquiera consultar a la comunidad local, es una iniciativa un tanto extravagante, Pedro Huayquillán, el lonko de la comunidad que lleva el apellido de su familia, escaló el 25 de octubre su propia cuesta hasta el piso 19 de la calle Esmeralda al 100 en un artefacto llamado ascensor. En ese paraje funciona la sede del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Huayquillán había llegado a Buenos Aires desde Neuquén acompañado por dos miembros de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Caviahue, Adrián Tata González y Paula Kubli, y por el abogado de la comunidad, el doctor Cristian Hendrickse. Habían hecho una colecta entre los vecinos para pagar los pasajes en avión, más baratos que el colectivo.

Dice el lonko Pedro: “El gobierno de Neuquén anunció la construcción de una planta geotérmica en la zona del Copahue. Sería una ofensa muy grande porque estarían castigando al volcán, que para nosotros es un pillán, un espíritu, un ser vivo. Si permitimos eso, vamos a ser responsables de no defenderlo. Queremos que el volcán sea libre. La comunidad decidió no permitir que se haga ese trabajo”.

El gobierno neuquino viene redoblando, desde marzo, el anuncio de que la obra en Copahue es irreversible, con una inversión de 134 millones de dólares de los cuales el 70% seria aportado por el BID. Por esos días el volcán, tranquilo desde hace 12 años, empezó a humear.

Los representantes de la canadiense Geothermal One y la australiana Earth Heat fueron, junto al secretario de Minería Jorge Mayoral, a entrevistarse con el ministro de Planificación, Julio De Vido, en junio de este año. Anunciaron que a fin del mismo mes comenzarían la construcción de la planta.

Se sacaron la foto, pero la obra no empezó.

Lonko Pedro Huayquillán en el Banco Interamericano de Desarrollo. Foto: Lina Etchesuri

Respeto kelper

Hendrickse se ríe pensando que huyó del conurbano rumbo a la Patagonia en busca de una vida serena, que terminó contaminada por el avance megaminero a cielo abierto en toda la región. El proyecto geotérmico le despierta los siguientes argumentos:

“Viola el convenio 169 de la OIT que plantea la consulta libre, previa e informada de cualquier acción que pueda afectar a los pueblos indígenas”.

“Vulnera el inciso 17 del artículo 75 de la Constitución que exige asegurar la participación de los pueblos originarios en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afectan”.

“La Constitución en su Disposición Transitoria 1º referida a Malvinas plantea que el reclamo de soberanía se hace respetando el modo de vida de sus habitantes como objetivo irrenunciable. Somos todos iguales ante la ley: así como se debe respetar el modo de vida de los kelpers habría que respetar el de los mapuches, que además es un pueblo preexistente al propio Estado”.

“El proyecto está en un área natural protegida, y en zona periglacial donde por ley está prohibida la actividad”.

“Caviahue es un lugar turístico y no quiere una industria de generación de electricidad para alimentar mineras”.

Parece la gran pregunta: ¿qué clase de sistema impone un proyecto que una comunidad rechaza?

Asambleístas de Caviahue. Foto: Lina M. Etchesuri

Glaciar o rolito

Los argumentos de Hendrickse son apenas el comienzo: “Habíamos presentado recursos de amparo que fueron aceptados por la jueza Ivonne San Martín y la Cámara de Apelaciones. Pero el Superior Tribunal de Justicia los desestimó. Uno de nuestros argumentos es que la zona es periglacial”.

Definición según la Ley N° 26.639 bautizada Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial:

“Se entiende por ambiente periglacial en la alta montaña, al área con suelos congelados que actúa como regulador del recurso hídrico. En la media y baja montaña al área que funciona como regulador de recursos hídricos con suelos saturados en hielo”.

Agrega el abogado: “El propio Copahue posee un glaciar que puede verse junto al cráter y que figura en todos los estudios sobre la zona. Pero basándose en un informe del ingeniero Darío Trombotto, el Tribunal neuquino dijo que lo que hay en el Copahue no es un glaciar sino formaciones de hielo. Mientras no afectaba ningún interés económico era un glaciar. Ahora es una bolsa de rolito”.

El señor Trombotto, debe decirse, rechaza las definiciones de la Ley y ha sido asesor de etnias mineras, como la canadiense Xstrata Cooper que, casualmente, según el anuncio de Geothermal y Earth Heat acordó la compra de electricidad generada en el Copahue, para su proyecto binacional Pachón, en San Juan. Pachón será tres veces más grande que Veladero, exportará cobre, plata, oro y molibdeno vía Chile, con pronóstico extractivo de 20 años. La cordillera perforada, sin agua y contaminada queda para las llamadas futuras generaciones. Según estudios recientes, Pachón amenaza a 205 glaciares.

Traducción: se utilizaría una energía supuestamente más limpia que la petrolera o la hídrica, para abastecer de electricidad a la megaminería a cielo abierto. Barrick Gold acaba de anunciar también proyectos geotérmicos en San Juan para sus minas. La razón acaso no es la mayor limpieza de la geotermia sino que es más barata: más rentabilidad para las corporaciones mineras.

Para la provincia el interés, según lo expresó Pedro Salvatori, presidente de la Agencia de Promoción y Desarrollo de Inversiones (ADI) es recuperar 60 millones de dólares, por los llamados bonos verdes, material opaco con que los países desarrollados siguen contaminando, pero premian a los proyectos de los subdesarrollados que no emiten anhídrido carbónico y otros gases a la atmósfera.

Sin embargo, la geotermia emite ácido sulfhídrico (segundo veneno del ranking letal, tras el cianuro), dióxido de azufre, amoníaco, metano, radón (siguen las firmas). Consume enorme cantidades de agua que en Caviahue sólo puede extraerse de las lagunas Las Mellizas, única fuente de agua potable. Y en distintos lugares (México, Nueva Zelanda, Suiza, Chile y dos emprendimientos en Estados Unidos) ha generado, según el caso, subsidencia (hundimiento de los suelos), sismos, agotamiento del recurso térmico, aniquilamiento de acuíferos y destrucción de fuentes termales. Así es la energía limpia en oferta.

El padre José María Dorfeo y el abogado Cristian Hendrickse. Foto: Lina M. Etchesuri

La madre del borrego

El Lonko y el abogado piden café con leche. Hendrickse relata: “Como el Poder Judicial actúa arbitrariamente al no admitir el recurso de amparo, dijimos: plan B. Busquemos a la madre del borrego, al que pone la plata”.

¿Cómo fue la reunión con el ingeniero Levy del BID? Pedro Huayquillán: “Nos recibió muy bien. Yo expliqué nuestra cosmovisión. Como pueblo estamos convencidos de que la Naturaleza siempre va a ser superior a lo que el hombre invente. Y le dije que la comunidad ha hecho una reunión y un acta: ya dijimos que no. Y él nos contestó que no hay ningún avance, que estamos muy lejos del proyecto, y quedó disponible para escucharnos en cualquier momento”.

Hendrickse le recordó a Levy otro detalle: “El BID ha aprobado políticas para los pueblos indígenas que imponen establecer salvaguardas para la preservación de la integridad cultural de los pueblos. El que propone un proyecto tiene que manifestar qué factores pueden tener un impacto negativo ambiental y cultural. La empresa no lo ha hecho, y le ha ocultado al banco que existe una comunidad. La zona del Copahue no es el desierto, allí viven personas que deben ser tenidas en cuenta”.

Operaciones subversivas

El BID aprobó en 2006 su Política Operativa sobre Pueblos Indígenas “para asegurar que sus actividades y operaciones no perjudiquen o subviertan a los pueblos indígenas y sus derechos”. Como medida específica explica que se requerirá “evidencia de que el proponente del proyecto ha llegado a acuerdos satisfactorios y debidamente documentados con los pueblos afectados, o se ha tenido su consentimiento”.

El párroco de Loncopué, Caviahue y Copahue, José María D’Orfeo, reflexiona: “No es que el BID sea Teresa de Calcuta, pero uno puede exigirle que cumpla sus propias normas”.

La asamblea mapuche. Foto: Lina M. Etchesuri

Santo sepulcro

ara no remitirse a postulados bancarios, ni siquiera de Calcuta, el abogado Hendrickse argumentó algo más ante Levy: “Le recordé que el BID forma parte de la OEA, cuya carta de derechos humanos es el Pacto de San José de Costa Rica”.

La interpretación en materia de territorio indígena ya fue hecha por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2001 en el caso Mayagna Sumo Awas Tigni contra Nicaragua, le explicó Hendrickse. Dice la Corte en el punto 149 de ese fallo:

“La estrecha relación que los indígenas mantienen con la tierra debe de ser reconocida y comprendida como la base fundamental de sus culturas, su vida espiritual, su integridad y su supervivencia económica. Para las comunidades indígenas la relación con la tierra no es meramente una cuestión de posesión y producción sino un elemento material y espiritual del que deben gozar plenamente, inclusive para preservar su legado cultural y transmitirlo a las generaciones futuras”.

Sostiene Hendrickse: “Perforar el volcán es vulnerar la cultura y la espiritualidad mapuche. Equivale a que hagan un proyecto geotérmico en el Santo Sepulcro. La comunidad cristiana pondría el grito en el cielo, por más garantías que le den de que no contamina”.

Pedro Huayquillán termina el café con leche. Cuando todo está dicho, lo mejor es el silencio.

La asamblea mapuche. Foto: Lina M. Etchesuri

Termas, nieve & asamblea

Caviahue está a 380 kilómetros de la capital neuquina; 18 kilómetros más allá aparece Copahue con sus termas. A mitad de camino, el volcán. En Caviahue viven 600 personas. En Copahue, en invierno, nadie: el pueblo queda absolutamente deshabitado y aislado por la nieve, como un decorado vacío, hasta que en diciembre comienza la temporada de termas. Las aguas de Copahue figuran entre las mejores del mundo por su variedad y sus propiedades para la salud: huesos, piel, articulaciones, circulación, vías respiratorias y el ánimo. “La tradición es que venía gente mayor, pero cada vez llega más gente joven con problemas de estrés”, dice Javier Álvarez, que organiza excursiones al volcán y apoya la movida contra el proyecto geotérmico.

Hay grandes piletones –o lagunas– en los que burbujean distintos tipos de agua: Verde, Sulfurosa, del Limón, Ferruginosa, del Mate, de Vichy. La laguna del Chancho es una de las más populares por sus múltiples efectos terapéuticos. Hay todo un dispositivo de atención médica y de hotelería, que involucra trabajo para unas 500 personas, mayoritariamente de Loncopué, distante a 65 kilómetros.

Caviahue es otro imán de descanso y excursiones en verano, pero con un fuerte agregado invernal como centro de sky. “No soy mapuche, pero aprendí a amar a la naturaleza. Y aprendí que no se le puede creer al gobierno provincial porque estamos cansados de ver cómo entregan recursos. Hasta la pista de sky la concesionaron 30 años a un andorrano. Imaginate los recursos energéticos”, reflexiona la vecina Paula Kubli.

“Nos influyó mucho la gente de Loncopué, que logró frenar a las mineras y arrasó en el referéndum prohibiendo la minería”, aporta Tata González, mesero del Café literario Machive que dirige otro asambleísta y empleado hotelero, Darío Chinito Benítez. El referéndum de Loncopué se concretó en junio de este año, con 80 % de asistencia a las urnas y 83 % de votos contra la minería: 2.125 a 388.

En la asamblea de Caviahue hay también trabajadores provinciales (Bárbara Maldonado, Patricia Mañas), artesanas como Verónica Mulloni, docentes ramificados al turismo como Santos Bossio, cabañeros, guías… todos llegaron a Caviahue buscando hacer su vida, todos captaron que ese derecho hay que saber ganárselo.

La erupción social ocurrió cuando los vecinos hicieron contacto con las comunidades mapuche, a través del abogado Hendrickse, del párroco de la región José María D’Orfeo y de la asambleísta, docente e integrante de la Pastoral Aborigen Viviana Vaca, entre otros vecinos de Loncopué.

El fracaso del progreso

En Caviahue han sabido escuchar promesas de progreso. El proyecto geotérmico anterior colapsó y quedan las ruinas de galpones a los que les crece el hielo adentro como si fuesen cubeteras gigantes.

Otro hallazgo fue el de calefaccionar con vapor del volcán las calles de Copahue, para que la ciudad puediese funcionar en invierno creando una especie de losa radiante bajo el asfalto. Todavía pueden verse los fósiles de esa obra. “Hicieron una inversión de 12 millones de dólares, pero todo tan mal, con materiales tan precarios, que no duró ni una temporada”. Nadie pensó en otro detalle: por más que transformen a Copahue en un sauna calefaccionado, queda aislado por la nieve en el tramo que va desde Caviahue, tema que hasta ahora las autoridades pertinentes no han resuelto (como si se tratase de la única ruta con nieve del cosmos). “Debían creer que la gente iba a venir en helicóptero”, dicen los vecinos.

Hubo también una usina hidroeléctrica que es otro fantasma que puede ser visitado. En Copahue además hay una pista de aterrizaje que prometía ser un aeropuerto, desde la presidencia de Raúl Alfonsín. Su único defecto es que no sirve para aterrizar ni decolar, porque está mal orientada. La inauguraron dos o tres veces, con idéntico entusiasmo por cortar cintas. Hoy el hormigón está cuarteado y la pista es como algunos proyectos políticos: una construcción en medio de la nada, que no va a ninguna parte.

Santos: “Ves todo esto y pensás: ¿con qué cara te dicen que van a hacer un proyecto geotérmico con todas las salvaguardas para que no haya ningún problema? ¿Quién va a controlarlo?”. La muerte de siete personas por el reciente derrumbe de un edificio en Neuquén acaso ilustra sobre las salvaguardas que pueden aplicarse a las multinacionales mineras.

Libros vivos

El Lonko Pedro invitó a MU a Colipilli, 90 kilómetros más allá de Loncopué, donde los Huayquillán hacen la invernada antes de trasladarse a la veranada en Caviahue con familias, ovejas, chivos, y sueños.

Al volante, el cura D’Orfeo que hace 26 años transita la zona desde que fuera ordenado por el obispo Jaime De Nevares. Responsable del mate, la asambleísta Viviana Vaca. Sorpresa: Pedro había reunido a los mayores mapuche, algunos ancianos y otros no tanto, para recibirnos. “Son nuestros libros vivos”, explicó el lonko elegido hace dos años.

Nos sentamos en ronda en una cabaña de madera con paredes que simulan ladrillos. Llego desde una cultura en la que cada reunión suele parecer un amasijo de palabras, gestos, intercambios, fórmulas, roscas, poses, pulseadas, sondeos, negociaciones, medios y fines. Aquí hay silencio. Descubro que tengo en la mano el grabador, el celular, el apuro en el alma, una libreta y tres biromes en el bolsillo, un pen drive, papelitos, direcciones, billetera, tarjetas, registros, dni, llaves, dos analgésicos, tres caramelos… El silencio me descoloca.

Pedro se pone una vincha. Él también viene de sus pulseadas en los parajes del BID, pero aquí existe otra noción del tiempo. Creo que empiezo a entender algo. Estar ahí es un hecho en sí mismo. El silencio –esta clase de silencio– es una creación que me permite mirar esos rostros ajenos a la estética y acaso a la ética urbana. Siento que poseen algo que espero no suene pomposo: dignidad, elegancia.

La reunión y las personas se toman su tiempo. Tal vez la sabiduría, o la libertad, consistan en una forma de relacionarse con el tiempo.

Para adelante o para atrás

Pedro dice: “Ustedes son la gente más grande, con experiencia, saben lo que es el Pillán para nosotros”. El Pillán es el espíritu. Y es el volcán. “No queremos que lo sigan manoseando. Estuve en Buenos Aires para que sepan que la comunidad no acepta esas obras. El banco dijo que todavía no van a poner la plata. Así que aquí estoy”.

Luego nos presentamos los viajeros.

Un hombre habla: “Hay una gran equivocación. No es por ofender al huinca, pero quiere ser más que Tata Dios”.

José Luis Hauquillán tiene una campera polar encima de su delantal de maestro de la escuela de la comunidad: “Viene gente de afuera, se mete, y arranca. Agarran lo que quieren. Como si fuera de ellos. Como si los mapuche no existiéramos. Y la tierra habla. Cada día está peor. Le pasa al volcán. La atmósfera no respira. En vez de ir para adelante, todo va para atrás”. Según esta visión, el progreso puede ser retroceso. “Somos humildes, tranquilos, y pensamos. A nadie le gusta que nos vengan a revolver. Vamos a defender la naturaleza. Es lo último que tengo para decir”.

Otros mayores contaron que sus abuelos iban al volcán, dejaban los caballos lejos, respetaban al Pillán, rogaban, trabajaban, eran parte de la naturaleza, usaban las aguas termales, criaban animales, plantas e hijos, criaban paz.

Pedro: “Hoy pensé que hubo una época mala, la campaña del desierto, se salvó un puñadito de gente. Nuestros ancestros. Y aquí estamos”.

Técnicamente, son sobrevivientes del mayor genocidio de esas tierras, no muy reconocido que digamos. “Ustedes son los que dan fortaleza. La tribu Huayquillán está viva”.

Pedro se emociona. “Sé que todas las comunidades piensan como nosotros, aunque anden ofreciéndoles trabajo o cosas a algunos lonkos”. La tradición criolla del clientelismo jamás ha sido ajena a estos pueblos, pero en los últimos años (Loncopué es un ejemplo) las comunidades empezaron a plantarse, a salir a las rutas, a iniciar acciones judiciales, y a aliarse en la práctica con vecinos no mapuches, tras observar que los lonkos dóciles y las promesas políticas son como dice José Luis: todo para atrás.

Le pregunto a Pedro qué pasará si gobierno neuquino y las empresas multinacionales insisten con el proyecto: “Iremos a la Justicia. Y si no, todo lo que haya que hacer lo haremos. Reacción va a haber. Ojalá no haga falta. Sólo queremos seguir nuestra vida”.

Pillán Kuse de la comunidad. Foto: Lina M. Etchesuri

Apuntes urgentes

El lonko Pedro sostiene que cada comunidad en la que hay un pueblo es como un volcán, y que todas están conectadas, como cuando los volcanes están en actividad. Otro anciano llamado Castoriadis decía algo parecido refiriéndose al magma: lo que las sociedades pueden ser capaces de hacer emerger. Apunto entonces lo que tengo en el volcán de mi cabeza:

1) Una observación: “Están contaminando a la gente. Creería que tenemos que ser más libres”. No habla de los mapuche. Fue vendedor ambulante, cuando el comercio era un medio de comunicación: “Iba por los parajes, llevaba mercadería, papa, cebolla, compraba cueros y lanas. Así aprendí que uno puede lograr las cosas. Tenemos la misma capacidad que cualquier persona”. Los mapuche fueron limados a fuerza de sometimiento y matanzas para creer lo contrario. La historia está cambiando.

2) El cura D’Orfeo estuvo reunido con los representantes locales de Geothermal One y Earth Heat, Guillermo Juárez y otra persona de apellido Greco. El encuentro fue con el obispo de Neuquén Virginio Bressanelli. “Le mintieron diciendo que tenían el apoyo de todas las comunidades mapuches. El obispo les contestó que sin licencia social, se olvidaran del proyecto”.

3) Tras la reunión del Lonko con el BID el gobierno neuquino a través de Pedro Salvatori anunció que la financiación del proyecto geotérmico se buscará en un 100% en la Australian Securities Exchange, el mercado de valores australiano. Hendrickse: “Si es así, quiere decir que se cayó lo del BID”.

4) Los vecinos de Caviahue están enviando mails en inglés a los brokers (operadores de bolsa) contándoles que se está agrediendo la cultura de un pueblo originario y que los vecinos rechazan el proyecto, por lo que se trata de un área un tanto volcánica, no sólo por el Copahue. Como para que sepan que están arriesgándose a una inversión repudiada por las comunidades. De acuerdo a las leyes australianas los brokers tienen obligación de informar esa situación a los posibles inversores.

6) El gobierno neuquino insiste en que el proyecto se hará.

7) Hendrickse: “Lo hacen como estrategia comunicacional para quebrar la voluntad. Rendite, que no tiene sentido luchar. Mucha gente lo cree. En Loncopué y en muchos otros lugares se ha visto que se puede tener en contra al gobierno, municipios, legisladores, jueces, multinacionales y medios, y sin embargo lograr lo que la comunidad se propone”.

En el volcán

Llegar al cráter nos llevó tres horas. Cada tanto tomábamos un sorbo de agua. Nos condujo Tata, un baqueano inalcanzable. Lina bebiendo con la cámara esa desmesura paisajística.

Cruzamos 5 ó 6 cerros: subir lo que parece imposible, bajar tratando de no desnucarse, caminar con levedad cuando se puede: lo de siempre.

Hay formaciones de nieve que parecen olas heladas sobre las que hay que avanzar con un estallido de hielo a cada paso. Por momentos el cansancio es abrumador. Y después vuelve el aire, como si se ampliaran los propios límites.

Para llegar bien arriba, dice Tata, hay que clavar los talones, para afirmarse.

El Copahue humeaba hongos cada vez mayores, blancos, de vértigo, aliento suave a azufre. “Está activo, pero con buena onda”, dice Tata. En la pared posterior del cráter se ve el glaciar que los jueces dicen que no existe. Pese a estar junto al cráter, jamás escuché un silencio como ese. Tampoco sé si conocí un cielo de ese color.

Allá abajo veo a Caviahue, su lago gigante en forma de U, cerros y bosques de araucarias, las lagunas Las Mellizas que parecen mentira de tan azules. Más atrás están Copahue y las termas, y allá se ven los campos de veranada.

Y de pronto entiendo: toda esa zona, todo lo que alcanzo a ver, es un círculo que llega casi al horizonte, bordeado de montañas, que fue la boca inmensa de un volcán 100 veces mayor que el Copahue, hace millones de años.

Después, la naturaleza dejó emerger la vida que ahora estoy viendo.

Tal vez sea eso: hacer todo lo que hay que hacer para dejar que fluya la vida. Perdón. Son cosas que se sienten allá arriba, aunque creo que lo mejor es escuchar qué nos dice el silencio.

Nota

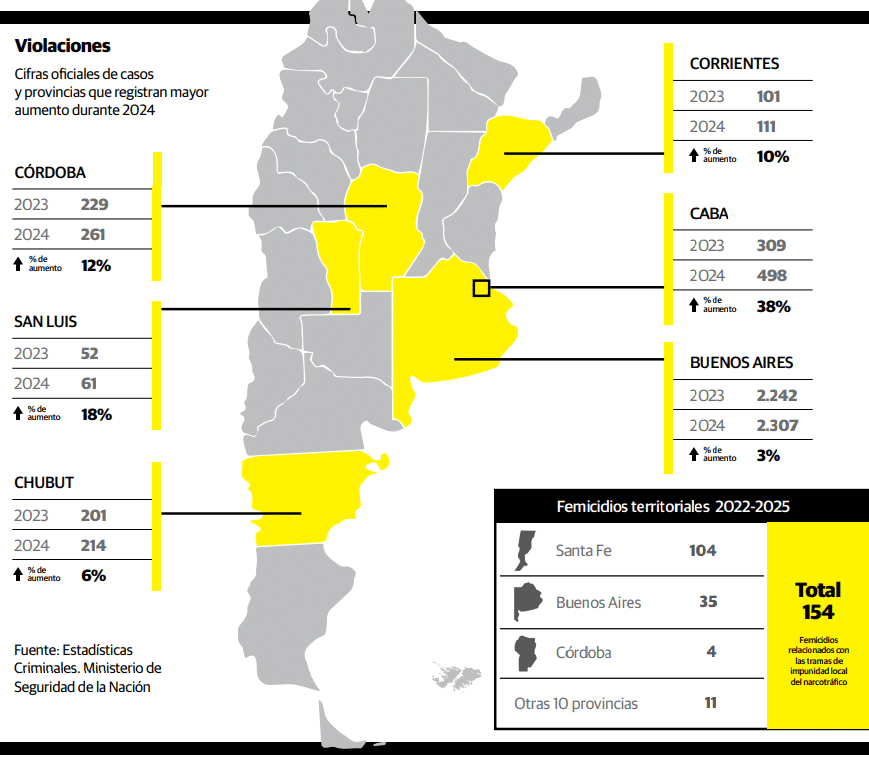

MU 210: La batalla final

El femicidio de Lucía Pérez a manos de dos narcos de Mar del Plata motivó el primer Paro Nacional de Mujeres. Tras una larga luchar familiar y social se logró la condena, pero ahora una nueva maniobra judicial puede dejar impunes a los culpables. Un ejemplo de que todo lo que conseguimos está en peligro. ¿Podrán?

Las notas de esta edición:

Negacionismo de Estado: Informe 2025 del Observatorio Lucía Pérez

¿Qué hay detrás de la avanzada oficial para negar los femicidios? Radiografía de cómo cada poder del Estado, por acción u omisión, busca ocultar las causas y consecuencias del asesinato de mujeres. Y por qué lo hace. Por Claudia Acuña

El Aleph (versión putas): Entrevista a Georgina Orellano

¿Cuánto cuesta la vida? ¿Cuánto vale? La dirigente de AMMAR y la actualidad desde la esquina: lo que se ve, lo que no se escucha, las falsas soluciones progresistas, lo que hay que abolir. Lo narco, la revolución, el cuerpo, la salida. Una recoridapor sus tatuajes, y todo lo que significa ser puta. Por Claudia Acuña y Lucas Pedulla

Carla Soggiu: La impunidad avanza

Carla recibió un botón antipánico por las agresiones de su pareja, que la ató, golpeó y violó delante de su hija de dos años. Semanas después de ese hecho, accionó cinco veces ese botón pero la policía no la encontró. Apareció muerta en el Riachuelo. Las complicidades, las burocracias, el rol de Diego Santilli y la lucha de una familia que define el caso como un femicidio de Estado. Por Francisco Pandolfi

Alma y vida: El femicidio de Lucía Pérez, hoy

¿Qué es la justicia? ¿Cómo enloquecer a una familia? ¿Por qué buscan eliminar la figura de

femicidio? ¿Cuál es el rol práctico del Estado y el negacionismo? El Tribunal de Casación resolvió que el de Lucía Pérez no fue un femicidio. La política de la misoginia como aversión hacia las mujeres y el paralelismo con lo narco que vende droga junto a las escuelas. Las “sumisitas”, la violencia y el sometimiento. Marta y Guillermo: una familia que trabaja en comunidad, y las claves para que las pesadillas no sigan asesinando a los sueños. Por Sergio Ciancaglini

Crónicas del más acá: Al trote

POR CARLOS MELONE

El Caliban y las brujas: La obra Fuerza mayor, protagonizada por jubiladas

La alianza entre Jubilados Insurgentes con integrantes del Teatro Caliban parió está obra que pone en escena lo que pasa todos los miércoles frente al Congreso. Una forma creativa de elaborar la actualidad con las herramientas del teatro, para hacer sentir, pensar e interpelar a los más jóvenes. Por Franco Ciancaglini

Sin berretines: Lo que nos cuenta la cárcel

Estudiantes de Sociología y Trabajo Social que cumplen condena en la cárcel de San Martín comparten sus reflexiones sobre la libertad, el encierro, y la actualidad más acá de las rejas. ¿Cómo funciona lo narco? ¿Qué implica buscar plata fácil? Lecciones sobre educación, berretines y prejuicios, el sentido de la vida, y la teoría de la bobalización. Por Sergio Ciancaglini

Sin protección: Ley contra el Acoso y después

Perdió estado parlamentario el proyecto de ley de acoso en ámbitos laborales y académicos: una muestra de la desidia y el abandono de las políticas de género. Del caso Brieger a Milei, cómo sigue la organización de las mujeres para empujar lo imposible en tiempos de motosierra, fascismo y un Congreso estancado. Por Evangelina Bucari

Con horizonte: 38º Encuentro Plurinacional en Corrientes

Cien mil personas participaron del 38º Encuentro Plurinacional de Mujeres y Diversidades. MU lo registró con crónicas día a día, que pueden leerse en lavaca.org. Compartimos aquí parte del registro fotográfico y una mirada sobre la trastienda de debates que explican mucho de lo que pasó en un evento extraño y extraordinario. Por Claudia Acuña. Fotos de Line Bankel

Sin cuerpo: La ¿impericia? en la causa de Cecilia Basaldúa

A lo largo de este 2025 la nueva instrucción que investiga el femicidio de Cecilia Basaldúa, ocurrido en el año 2020 en la localidad cordobesa de Capilla del Monte, Cambió fiscales, tomó nuevas pruebas y amplió testimoniales. Sin embargo, en el marco de un proceso judicial que avanzaba, una noticia coronó la impunidad en esta causa: hace cuatro años que el cuerpo de Cecilia fue retirado de la morgue judicial sin el consentimientode la familia. Por María Eugenia Marengo

Nota

Cómo como 2: Cuando las marcas nos compran a nosotros

(Escuchá el podcast completo: 7 minutos) Coca Cola, Nestlé, Danone & afines nos hacen confiar en ellas como confiaríamos en nuestra abuela, nos cuenta Soledad Barruti. autora de los libros Malcomidos y Mala leche. En esta edición del podcast de lavaca, Soledad nos lleva a un paseíto por el infierno de cómo se produce, la cuestión de la comida de verdad, y la gran pregunta: ¿quiénes son los que realmente nos alimentan?

El podcast completo:

Con Sergio Ciancaglini y la edición de Mariano Randazzo.

Nota

Encuentro a la hora del té: Hebe de Bonafini, Chicha Mariani y una reunión para hacer historia

Tiempo, emoción y galletitas. Memoria, humor y lucidez. Esos fueron algunos ingredientes de una reunión histórica y nutritiva ocurrida en 2010 entre Hebe de Bonafini y María Isabel Chicha Mariani. Una charla para recordar un día como hoy, 4 de diciembre, en el que Hebe cumpliría años, porque cuenta parte del nacimiento de un inédito tipo de movimiento social conformado por mujeres desesperadas ante la desaparición de sus hijas e hijos, nietas y nietos, tras el golpe del 24 de marzo de 1976. ¿Por qué recordar? Porque quienes olvidan todo o tienen amnesia, no saben quienes son hoy, en este momento.

Este encuentro de 2010 ocurrió en La Plata entre dos vecinas: Hebe (fallecida en 2022, quien era presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo) y Chicha (quien fallecería en 2018, fundadora de Abuelas de Plaza de Mayo). Estaban distanciadas desde hacía 29 años, y la propuesta de nota en MU permitió reunirlas. ¿Qué nos dicen sobre el presente los primeros tiempos en la historia de lucha por la aparición de sus hijos y nietos? Los viajes, las gestiones, las anécdotas, la causa de la pelea, sus reflexiones e intercambios, en los principales tramos de esta conversación inolvidable.

Por Sergio Ciancaglini

A las 6 de la tarde sonó el timbre, con una puntualidad de los tiempos en que vida o muerte podían depender de la exactitud de las citas de madres, abuelas y familiares de desaparecidos. En la casa de la fundadora de Abuelas de Plaza de Mayo, María Isabel Chorobik de Mariani, Chicha, había una mesa con tetera, tazas y medialunas, que por un rato desplazaron expedientes judiciales, recortes de diarios y denuncias de su creación más cercana, la Asociación Anahí. A esa casa de la calle 47 de La Plata, llegó Hebe de Bonafini, presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, con masas, un huevo de Pascua (enviado por Alejandra, su hija) y galletas dietéticas.

Besos, abrazos. Chicha ha perdido casi totalmente la vista. Por eso es Hebe la que dice: “Nos vestimos igual. Estamos en la misma murga”. Las risas ayudaron a sobrellevar la emoción de este encuentro en el que cada palabra y cada silencio tuvieron una carga que mejor que adjetivar, es conocer.

Chicha tiene 86 años, Hebe 81, y ambas una lucidez sin edad.

Se habían distanciado hace 29 años. Se volvieron a ver en marzo, en una exposición sobre Clara Anahí, la nieta que Chicha busca desde noviembre de 1976. Hebe fue a esa muestra en Canal 7, y del reencuentro fugaz nació la idea de una charla con MU. Con tiempo, té y galletitas.

La reunión en casa de Chicha, después de 29 años distanciadas. Foto: lavaca.org

Sonrisas junto al paraíso

Hebe tiene dos hijos desaparecidos, Jorge y Raúl. A Enrique Mariani, el hijo de Chicha, lo mataron en 1977. En noviembre de 1976, un ataque de la Bonaerense bajo órdenes de Ramón Camps reventó literalmente la casa donde había al menos cinco personas que fueron acribilladas, entre ellas la nuera de Chicha, Diana Teruggi. Allí estaba Clara Anahí, tres meses de edad.

Hebe y Chicha se conocieron en noviembre de 1977, con la llegada a Buenos Aires de Cyrus Vance, enviado del presidente norteamericano James Carter, que iba a participar en un acto en Plaza San Martín. Chicha: “Yo había conocido a Licha (Alicia De la Cuadra, un hijo y una hija embarazada desaparecidos) y me dijo que podíamos ir a darle un ‘testimonio’ a Vance. Yo era una bruta, daba clases de Artes Visuales en el Liceo de La Plata pero no sabía viajar a Buenos Aires. Aprendí que un testimonio era un papel con mi caso. Cuando llegué me quedé paralizada. Estaban los funcionarios, todo lleno de milicos armados, los perros, en otro lugar había mujeres. Todas empezaron a gritar. Y se pusieron los pañuelos que tenían escondidos. Y yo sin saber qué hacer, con el papelito apretado contra el pecho. Vino una mujer corriendo, me dijo: ‘Dame el testimonio’, y se lo llevó a Cyrus Vance. Era Azucena Villaflor, la fundadora de Madres”.

Con Licha ya habían resuelto encontrarse allí mismo con otras mujeres que buscaban a sus nietos. “Nos juntamos abajo de un paraíso, frente al Colegio Militar. Nos debían estar filmando desde adentro. Conocí a Ketty (Beatriz Neuhaus) y me llevé una sorpresa: me saludó con una sonrisa. Y Eva Castillo, lo mismo. Pensé que no tenía que andar con esa cara de desgraciada, si ellas intentaban que el encuentro no fuera tan ingrato”.

Así, el 21 de noviembre, nacía Abuelas. Hebe, intencionadamente: “¿No era el 22 de octubre, entonces?” La diferencia de fechas es parte tal vez de las distancias nacidas con la salida de Chicha de Abuelas, en 1989. “Hubo cosas que no me gustaron y siguen sin gustarme, pero no quiero hablar de eso. No quiero que nada demore el trabajo de buscar a mi nieta”. Hebe: “Pero tu trabajo fue fundamental, y en los momentos más difíciles con vos al frente, fue que lograron recuperar a los primeros 60 chicos. Todos lo sabemos. Y por eso te quiero decir que todas las Madres te mandan un beso grande, te apoyamos totalmente en lo que necesites”.

Chicha se emociona, y me cuenta: “Pero aquel día, cuando me iba a volver, la veo a Hebe que dice: ¿quién va para La Plata? Cuando me acerqué, no me preguntó si quería que fuéramos juntas. Directamente me dijo: ¡vamos!” Se ríen y Hebe agrega datos no descartables: “Los pañuelos eran en realidad los viejos pañales que guardábamos para nuestros nietos. Los habíamos usado primero en octubre, para poder reconocernos en una marcha a Luján. Las que nunca los usaron fueron Azucena, y Esther Careaga, porque decían que parecíamos monjas”. Azucena, Esther y Mary Bianco desaparecieron poco después, en diciembre de 1977, operativo de la ESMA alrededor de la Iglesia de la Santa Cruz, merced a la infiltración de un falso hermano de desaparecidos, que en realidad era Alfredo Astiz.

Madre de la bombacha roja

Los viajes de estas dos mujeres recién comenzaban. Chicha empieza a reírse, recordando uno de sus regresos en colectivo, desde Quilmes.

Hebe: Yo iba con la carpeta de denuncias, paraguas, piloto, fiambres y chorizos.

Chicha: Y yo llevaba salamines, lo hacíamos medio para disimular, y para hacer algún mandado de paso.

H: Cuando llegamos, me paro, se me cae la pollera, y quedo en bombacha.

C: Escuché la risotada de Hebe, que para no largar los chorizos no se subía la pollera. No la veía bien porque yo iba agarrada a los salamines. Pensé que tenías combinación.

H: ¡No! Para mi las enaguas eran cosa de vieja, y para colmo me habían regalado una bombacha roja y era justo la que llevaba puesta. Más trola imposible.

Otra ronda de té. Chicha toca la mano de Hebe.

C: Pero te quiero recordar algo más, también por el 77 o 78. Un día apareciste con vestido celeste, planchadito. La noche anterior se había escuchado un tiroteo. Viniste a avisarme que ibas a ver qué pasaba. Y llevabas una canastita con comida por si había alguien que necesitara algo. Te pregunté si querías que fuera con vos, dijiste que no. Fue una prueba de coraje. Yo no me atrevía a ir.

H: Esas cosas nacen pensando en que si tu hijo está en esa situación…

C: El tema es cómo superar el miedo sin paralizarse.

H: Las mujeres lo sabemos. Es como parir. No pensás en vos, ni en quedarte quietita, pensás que tenés que hacer fuerza para que nazca y sea sano. Pero además, se llevan a tu hijo ¿Hay algo peor, más horrible? Así que nada: hay que seguir.

C: Yo pensaba que si me llevaban no iba a aguantar ni dos minutos en la mesa de torturas. Soy muy sensible al dolor. Mi ilusión era morirme enseguida. Qué tonta, ¿no?

H: Una piensa estupideces. Yo andaba siempre con cepillo de dientes, calzoncillos y pañuelitos en una bolsita, por si encontraba a mis hijos. Todos éramos muy inocentes. Hasta los chicos. Un día entro al cuarto del mayor y estaba con unos amigos, todos atándose. ¿Qué hacen? “Practicamos cómo desatarnos por si nos agarran”. Creían que les iban a dar tiempo.

C: Nunca imaginaron la perversión.

H: Habían preparado todo para saltar a lo del vecino. Pobres. A uno de mis hijos lo encontraron por mi vecina, que dijo que había reuniones en la casa y pasaba algo raro.

C: Pensar que tanta gente pudo ayudar, pero se calló. No sé qué tenemos adentro. El enano fascista.

H: Pero fijate al revés: otro vecino salió a avisarle a mi hijo que lo esperaba la policía, y entonces se lo llevaron a ese vecino. Después lo soltaron, pero el tipo no quería ni verme. Es difícil juzgar.

C: Sí, pero yo veo que tenemos raíces. Hace mucho quiero hacer un libro, la Historia de la Infancia Argentina. Desde los españoles que llevaban chicos y chicas indígenas como esclavos y sirvientes, después los terratenientes con derecho a hacerles hijos a las mujeres campesinas y apropiarse de ellos. El derecho de pernada, que todavía existe, del patrón sobre la primera noche de cada niña. Hagamos un salto: llegan los militares, se llevan a los chicos, y mucha gente lo ve bien. Yo creo que es todo ese residuo ancestral, que produjo la enorme vergüenza de un pueblo que se supone culto, pero no abrió la boca, no tomó la defensa de ningún niño. Me atrevo a decirlo porque es mi pueblo. Pero no puede ser que haya parecido normal que los chicos sean secuestrados y apropiados.

H: Hacé el libro. Nosotras lo podemos imprimir.

C: Te cuento algo más. El secretario de Pío Laghi, monseñor Celli, les dijo a dos abuelas, Elba Ford y Delia Penela: “Dejen de molestar, imagínense los chicos están con familias que pagaron 4.000 pesos por cada uno, eso les dice que los van a cuidar bien”.

Hebe da un respingo. “Tengo una información muy importante que contarte cuando estemos solas”.

Les propongo apagar el grabador. “No, totalmente solas. Encerradas en el baño”, dice Hebe, entre las carcajadas de Chicha. ¿El baño es un lugar para intercambiar datos? Hebe: “Claro. Hay cagadas, pero de otra clase”. Chicha: “Me estoy divirtiendo. Mirá, cada una habrá hecho o dicho cosas. Pero somos leales”. En una época engañaron a Chicha diciéndole que podría recuperar a su nieta. “Le hice a Hebe un poder para que cuidase a mis padres por si yo tenía que irme al exterior. Todavía lo tengo guardado”.

El día que se distanciaron

Siguen las cataratas de diálogos:

C: ¿Te acordás cuando estuvimos con Sandro Pertini? (Presidente de Italia)

H: Estábamos en un departamentito vacío, con dos camas y dos colchones. Como éramos cuatro (con Elida Galetti y María Del Rosario Cerrutti) nos turnábamos: cama sin colchón, o colchón en el piso. Calentábamos agua en una jarrita para poder bañarnos.

C: Salimos de compras y vos llevabas la comida en una bolsita.

H: Comprar era un lío, como no sabíamos italiano, tenía que hacer el gesto de limpiarme el que te dije para que entendieran de queríamos papel higiénico.

C: Y de repente nos avisan que vayamos urgente al Quirinale, que Pertini nos iba a recibir. Salieron los del protocolo, agarraron nuestros tapados pero Hebe no quería darles el tapadito ni la bolsa de comida.

H: ¡Con lo que nos costaba la comida, mirá si se las voy a dar! Además yo había salido así nomás, con ropa medio feona, no quería sacarme el tapado. Pertini lloró con nosotras, denunció a la dictadura. No lo reconoció a Videla. Fue de los pocos.

C: Pero cuando salimos, en esos salones principescos, había un sillón de terciopelo con la bolsita de nuestra comida.

¿Cuándo se distanciaron?

C: Capaz que ni te diste cuenta. Yo me enojé con vos en la Catedral de Quilmes. Las Madres la habían tomado. Yo las acompañaba. Seríamos 20 entre todas. Hiciste un comentario de esos que hacés vos, fuerte. Yo dije: “No podemos seguir discutiendo”, y me abrí.

H: Ya me acuerdo, fue en 1981, después de la primera Marcha de la Resistencia. Claro, lo querían mucho al obispo (Jorge Novak) y yo le decía de todo. Fue así: terminó la Marcha y nos fuimos para Quilmes. Teníamos termos, frazadas, hasta walkie talkie (en la era pre-celulares y pre-Internet). Estábamos comiendo heladito en la plaza, todas separadas para que nadie se diera cuenta. Juanita Pergament se encargaba de la prensa. Pero llegó antes de tiempo con los periodistas, tiramos los helados y nos metimos corriendo antes de que nos cerraran la Catedral. Se armó un quilombo padre. Y ya ni sé qué le habré dicho al viejo ese. Me decían: “Claro, tomás la Catedral del que sabés que no te va a echar”. Y claro, no iba a ir a una donde nos rajaran. El ayuno duró 12 días, hasta Navidad. Pero es cierto, siempre fui una desbocada. Ella no (señalando a Chicha). Ella lo que tuvo es el rigor, la prolijidad para investigar todo. Impresionante.

C: Mi desesperación era encontrar a Clara Anahí. Todo lo que fuera distraer esa búsqueda para discutir, me sacaba de quicio. Pelear con Hebe no tenía sentido. Además, te acordás que una vez en tu casa te dije: mi hijo está muerto. Mi búsqueda es diferente. Las Abuelas tenemos que recurrir a la justicia. Las Madres tienen otro reclamo. Fue bueno que cada una fuera por su lado.

La hora del secreto

Hebe cuenta que a pedido de su hijo Raúl una vez sacó a una mujer y a un chiquito al Brasil, todos con documentos falsos, en plena dictadura. “Lo llevaba en brazos yo, porque si agarraban a la mamá, por lo menos se salvaba la criatura”. Chicha tuvo lo suyo, pero en democracia: “Con Mirta Baravalle, una valiente, llevamos a un chiquito a Brasil, donde tenía familia. La mamá había muerto ese día en el ataque a La Tablada (enero de 1989). Lo hicimos en secreto. Nunca supe de él”.

¿Cuáles son las claves para actuar en estas situaciones donde todo parece en contra?

C: Hay que aprender a mirar para afuera de uno, de la casa, captar todo lo que hay alrededor. Aprender todo lo que quepa en el cerebro, en el cuerpo y en la memoria.

H: Es cierto. No pensar en uno. El otro soy yo. Lo que le pasa al otro me pasa a mí. Y no parar. Como hizo Chicha. Lo que está haciendo ahora es muy importante con la Asociación Anahí. Hay que conocer eso. Porque ella tiene un modo especial que le llega mucho a la gente. Hoy como funciona la política, no sirve. Hay que cambiar el estilo. A nadie le interesa hablar de marxismo, trotskismo ni peronismo. No te dan bola. Funciona que haya gente como Chicha, o las cosas que hacemos nosotros con el Ecunhi (Espacio Cultural Nuestros Hijos, en la ex ESMA), con la Universidad, la radio y todo lo demás”.

Sobre el presente, Chicha dice: “El gobierno hizo avances, pero para mí falta que apuren a las fuerzas militares para que digan qué pasó con los desaparecidos y los chicos apropiados. Lo saben, tienen el material. Entonces, que digan la verdad”.

Hebe: “¿Te digo lo que te tengo que contar”. Chicha le responde “vamos” y zarpan las dos tras una puerta vaivén. La reunión no fue en el baño, sino en la cocina de la casa de Chicha. Vuelven, sin apiadarse del cronista.

Hebe: No sabés lo que te perdiste.

Chicha: Ya lo sabrás alguna vez.

Hebe: Ella sabe unas cosas. Yo sé otras. Es lo que hicimos siempre. Juntar lo que cada una sabe, y armar el mapa, para saber dónde estamos paradas.

Fumigaciones en PergaminoHace 4 semanas

Fumigaciones en PergaminoHace 4 semanasComienza un juicio histórico por fumigaciones con agrotóxicos

Roberto PïanelliHace 4 semanas

Roberto PïanelliHace 4 semanasAdiós, Capitán Beto

IndustricidioHace 4 días

IndustricidioHace 4 díasEn el fin del mundo: ocupación contra la desocupación en Tierra del Fuego

Marcha de jubiladosHace 3 semanas

Marcha de jubiladosHace 3 semanasVideo homenaje a la lucha de jubiladas y jubilados

Muerte por agrotóxicosHace 3 días

Muerte por agrotóxicosHace 3 díasConfirman la condena al productor que fumigó y provocó la muerte de un chico de 4 años