#NiUnaMás

#NiUnaMenos: Con la sangre como tinta

La feminista boliviana María Galindo analiza el femicidio como crimen de Estado. Es un concepto teórico basado en una experiencia concreta: el colectivo Mujeres Creando, que fundó e integra María, acompaña el proceso judicial del femicidio de Andrea, la hija de una de sus integrantes. Y con ese dolor ha bordado una bandera de lucha bajo que cobija a muchas víctimas que reclaman justicia. ¿Cómo lograrlo? Es la pregunta que inspira esta reflexión parida en la trinchera.

La feminista boliviana María Galindo analiza el femicidio como crimen de Estado. Es un concepto teórico basado en una experiencia concreta: el colectivo Mujeres Creando, que fundó e integra María, acompaña el proceso judicial del femicidio de Andrea, la hija de una de sus integrantes. Y con ese dolor ha bordado una bandera de lucha bajo que cobija a muchas víctimas que reclaman justicia. ¿Cómo lograrlo? Es la pregunta que inspira esta reflexión parida en la trinchera.

Escribo estas reflexiones con la escalofriante sensación de estar escribiendo con la sangre de las mujeres como tinta. La sangre derramada en el asfalto de Andrea, la sangre derramada sobre la chacra que cultivaba Verónica cuando fue asesinada, la sangre de ella; de la de 50 años, de la 30, de la de 44, de la de 18.

Está ya claro que cuando hablamos de femicidio estamos hablando del “derecho universal” de todo hombre de disponer de la vida de una mujer, inclusive al punto de eliminarla, derecho que caracteriza a la sociedad como una sociedad patriarcal estructuralmente.

Sí, has leído bien.

No hay error en lo escrito: el femicidio visibiliza un derecho masculino de tomar la vida del “otro”, que somos nosotras, y disponer de esa vida a su antojo.

Cuando hablamos de femicidio estamos hablando de una figura penal introducida en nuestros códigos de forma muy reciente (quizás Bolivia es uno de los últimos países de la región en haberlo hecho). Una figura penal introducida, que ha sustituido la anterior figura del “crimen pasional” en la cual todo hombre podía decir -frente al femicidio de su pareja-, que sufrió de una emoción violenta, que sufrió de un impulso del que no era responsable.

Cuando hablamos de femicidio estamos hablando del derecho de sustituir una mujer matándola, el derecho de desechar a una mujer matándola, el derecho de frenar la libertad de una mujer matándola, el derecho de sobreponer el poder del macho sobre una mujer matándola: es eso lo que representa el femicidio.

Por eso es un crimen contra la libertad de las mujeres.

Porque es la libertad de ellas, de nosotras, lo que el femicidio ha querido frenar.

Así se entiende que muchísimas veces el femicida, en su relato criminal, no se reconoce como un asesino porque no se reconoce en el deseo de matar a una mujer, sino en el derecho de impedir, frenar, condicionar tal o cual comportamiento de ella.

Esto es muy importante porque nos permite entender que el femicidio no es la tragedia personal de una mujer que condujo mal su relación afectiva con un hombre o que se topó con el hombre equivocado en el momento equivocado. El femicidio es un arma patriarcal contra la libertad de las mujeres que consiste en eliminarlas.

El femicidio es hoy un problema estructural grave en las relaciones hombre-mujer en todas nuestras sociedades, porque representa una forma de respuesta violenta frente a un proceso de rebelión subterránea que estamos enfrentando las mujeres en los horizontes de vida personal que nos hemos planteado. Tenemos decenas de casos que nos hablan de escenas de femicidio donde es la mujer que quería cobrar la cuota alimentaria, o es la mujer que quería divorciarse, o es la mujer que quería terminar la relación. El femicidio es un relato sangriento de respuesta de disciplinamiento del conjunto de las mujeres a través de la eliminación y la muerte de algunas de nosotras.

El femicidio funciona socialmente como un de castigo patriarcal contra “la mala mujer”, por eso la insistencia en convertir todo femicidio en una suerte de juicio moral de la mujer asesinada, donde es ella -que ya está muerta- la que tiene que dar cuenta de su vida a la medida del relato del feminidad.

Este mecanismo del femicidio como castigo y del femicidio como derecho masculino universal sobre toda mujer, no funciona explícitamente, sino que es un mecanismo subconsciente colectivo frente al cual en la sociedad hay una negación neurótica. La sociedad no reconoce que es así, por lo tanto, para negar neuróticamente esta realidad, se desata en torno del femicidio una suerte de normalización de la muerte de las mujeres, de rutina necrófila, de consumo de la noticia de la muerte de las mujeres. Por eso se da pie y paso en los medios de comunicación, al interior del aparato judicial y policial al relato del femicida que no se reconoce como asesino y que, inclusive con muchísima frecuencia, se victimiza frente al “comportamiento” de la muerta.

El feminicidio no se mide en cifras

Esta reflexión nos lleva también a entender que el femicidio no puede ser medido en cifras. No es un crimen horroroso por la cantidad de mujeres. Es un crimen horroroso por el valor social que este crimen tiene, por la inmensa justificación social que carga el asesino, por la gran protección mediática con la que cuenta, por la presunción de inocencia que se convierte en una presunción de impunidad.

Las cifras son alarmantes, sí.

Actualmente en Bolivia estamos hablando de que cada 3 días se asesina a una mujer en un contexto de femicidio. Sin embargo, esa cifra es menor a la realidad porque son muchos los femicidios que se consigue tapar como suicidios, como accidentes o que simplemente ni siquiera se denuncian. Se mata a la mujer, se la entierra y se la sustituye por la siguiente en el pueblo, en el barrio, en la familia, en la facultad, en la comunidad o en el trabajo.

El femicidio se convierte en un castigo social porque funciona como mensaje para el conjunto de las mujeres que rodean a la muerta; para las amigas, las vecinas, las hijas y las parientas.

Casi me molesta tener que decirlo: no se trata de convertir a la mujer muerta en virtuosa porque ha muerto, no se trata de convertirla en mártir. Nosotras amamos la vida y de la salvación por la vía del martirio estamos históricamente agotadas. Lo que acontece es que la mujer asesinada ha sido asesinada debido al ejercicio de su libertad, debido al antagonismo entre sus decisiones personales y las de su pareja sentimental.

El mensaje que deja impreso el femicidio en el subconsciente social es: para salvar tu vida, para proteger tu vida, tienes que someterte. Que no se entienda que partimos de la necesidad de convertir a la mujer muerta en una falsa heroína porque eso sería hacerle el juego a la tesis de la salvación por el martirio.

La mujer muerta es aquella despojada de todo su valor social.

La mujer muerta es aquella que estaba en la lucha personal por su libertad personal individual.

Es la sustituible, es la incómoda, es el estorbo, es lo desechable.

Ese es el contenido político que el Estado le da a la víctima, y en ese contexto es que funciona como mensaje de castigo social sobre todas nosotras.

La consigna del Ni Una Menos -que no me gusta y que ha ido recorriendo varias movilizaciones contra el femicidio (en varios países)- nos habla de esa percepción colectiva que las mujeres, quizás de forma muy intuitiva, tenemos. Es la confirmación de que la colectividad de mujeres recibimos el mensaje de que cuando se mata a una mujer, hay por detrás una suerte extraña de aniquilamiento y sustitución de nosotras. Por eso sin pensarlo gritamos: “NI UNA MENOS”.

Más que una protesta, es una aceptación en el fondo de la muerte por femicidio como un aniquilamiento de la libertad de las mujeres.

Es una aceptación tácita del femicidio como una guerra física, violenta e ideológica contra las mujeres.

Cada muerta funciona como un espejo.

Cada muerta funciona como una lápida que cargamos sobre nosotras.

Cada muerta es un mensaje de castigo.

¿Son femicidio los crímenes contra las trans?

Los asesinatos contra las mujeres trans, por la vía del odio social o del machismo de sus parejas, por supuesto que forman parte del fenómeno del femicidio. Me parece que debiera ser obvio, sin embargo quiero explicitarlo.

Cada mujer trans no deja de ser mujer por ser trans. Es más: deja de ser un hombre y se convierte en una mujer. Sin embargo, no se convierte simplemente en una mujer sino que carga sobre sí otra forma de odio patriarcal. Ella está sujeta a un examen machista de tener que demostrar si es mujer o no. En muchos casos acepta formas de condicionamiento en sus relaciones heterosexuales que una mujer -biológicamente vista como tal- no aceptaría, porque en una sociedad patriarcal una mujer trans no tiene la “legitimidad de serlo”.

Una mujer trans, además, carga tras de sí el odio de haber renunciado, impugnado, no deseado o no aceptado una supuesta condición de ventaja social como es la de “pertenecer al universo del macho” y por ello la misoginia que se desata contra ella tiene una gran carga violenta. Hay un gran deseo de aniquilarla.

Separar los femicidios a las mujeres trans de los femicidios a las mujeres biológicamente conceptuadas como mujeres es debilitarnos, es hacerle el juego a la homofobia, al machismo y al propio patriarcado. Porque ellas comparten la cuestión de ser mujeres que no están cumpliendo con el “concepto de ser mujeres”, y en ese contexto el femicidio de cada una de ellas suma a los femicidios cometidos contra las mujeres, contra nuestra libertad y como parte de la misma masacre.

El femicidio de una mujer trans se suscita bajo las mismas reglas de juego de poder patriarcal que el conjunto de los femicidios. Eso deberíamos comprenderlo nítidamente. Es la misma violencia machista y misógina de control del cuerpo y de la vida que se desata en un femicidio contra una mujer trans que el que se desata contra una mujer no trans.

Y si de femicidas se trata, los actores de unos y otros femicidios, actúan bajo el mismo código del “derecho de disponer la vida de otro”, cuya vida vale menos que la suya o cuya vida tiene el derecho de controlar.

Lo que si queda claro es que para entender el asesinato de una mujer trans como femicidio es necesario entenderlo dentro un marco feminista de análisis de ese crimen, y es eso lo que ni el Estado ni tampoco el movimiento Gelebetoso (GLBT) que se apropia de estas muertes quiere hacer.

La responsabilidad del Estado

¿Formamos las mujeres parte de la Humanidad?

Imagínense ustedes si los crímenes cometidos por las dictaduras en América Latina se convirtieran, en un abrir y cerrar los ojos, en un problema individual del asesinado porque se comportó mal.

Imagínense ustedes si de pronto los genocidios que la Humanidad juzga como crímenes de lesa humanidad porque dañan a la Humanidad se convirtieran en un problema personal, individual, de cada uno de los muertos.

Imagínense si borraríamos el Holocausto nazi contra el pueblo judío, o si borráramos los crímenes del colonialismo como fallas de los conquistados por no haberse sometido.

El femicidio -si bien ha sido tipificado en el Derecho Penal y recibe en la teoría la pena máxima- sigue siendo considerado por nuestro Código Penal y por los códigos penales a escala mundial crímenes individuales y no colectivos.

No se los juzga como crímenes contra las mujeres, ni como crímenes contra la Humanidad, sino que se ha colocado el femicidio al interior del Código Penal como un caso de crimen que se suma a los asesinatos, y a todas las otras formas de crimen de un individuo contra otro.

Entonces la primera operación que convierte al femicidio en un crimen del Estado patriarcal es en la forma teórica como ha sido conceptualizado dentro del Derecho Penal. No tiene conceptualmente el carácter de crimen contra la Humanidad, no se lo compara con el genocidio y el Estado, en esa medida, no lo reconoce como un crimen contra las mujeres en un orden social patriarcal y, en ese contexto, no asume de forma directa el Estado ninguna forma de responsabilidad.

El femicida atenta contra la vida de una mujer y no contra la vida de las mujeres como parte de la Humanidad; eso cambia completamente el relato de la tragedia en un relato personal, donde lo que se examina es la vida de la mujer y no la del femicida. El relato jurídico de un femicidio no trasciende el caso de un hombre concreto que ha matado a una mujer concreta, por razones particulares, en contextos particulares.

El Estado, al no asumir ninguna forma de responsabilidad ni de reconocimiento del femicidio como un crimen análogo al genocidio, no asume la pérdida de las mujeres, ni asume la defensa de la vida de las mujeres, en cuanto mitad de la Humanidad. Y en ese contexto se convierte en una suerte de cómplice tácito del femicida, convirtiendo al femicidio en un crimen de Estado.

Si entendemos el femicidio como efecto de una sociedad patriarcal, lo estamos reconociendo como un problema social estructural y no como un tipo de crimen -de uno cualquiera- que se comete contra otra cualquiera.

El clima que tenemos que enfrentar cuando tenemos un caso de femicidio en ese contexto es un Estado que nos restriega en la cara todo el tiempo, como gran avance y logro, la incorporación de la figura del femicidio en el Código Penal. Y pareciera que debiéramos aplaudir y agradecer de rodillas semejante avance cuando, en realidad, se trata de una suma de confusiones conceptuales muy importantes.

No soy abogada, ni aficionada al Derecho, por lo que pido que estas reflexiones se entiendan desde el contexto de la reflexión política y filosófica que es anterior a la reflexión conceptual jurídica.

Despojar de su contenido de crimen de lesa humanidad al femicidio no ha sido la única operación que convierte al femicidio en un crimen de Estado.

La segunda operación ha sido la de aislar un caso del otro. Cada mujer que sufre un femicidio aparece como una historia aparte y en sí misma. Por lo tanto, cada juicio es uno, y cada madre, hermana, hija o hermano que reclama justicia se encuentra atrapada en las redes de un proceso judicial que tiene características que luego vamos a abordar. Lo que me interesa dejar claro en esto es que una víctima se encuentra aislada de la otra. No pueden luchar conjuntamente, ni establecer bases de interpretación común de los crímenes que enfrentan. Eso dispersa a las victimas e impide no sólo que el Estado reconozca el carácter de crimen contra la Humanidad que tiene el femicidio, sino que impide que las victimas mismas puedan unificarse, manifestarse conjuntamente, dibujar la magnitud del problema, sumar fuerzas y demostrar que estamos frente a crímenes de la dictadura patriarcal de la cual el Estado es parte articuladora.

Y ustedes me dirán que el Derecho Penal es así.

Repito: no soy abogada.

Pero considero que se debieron hacer operaciones conceptuales diferentes y que la tradición liberal de simple incorporación de derechos o de figuras penales dentro el mismo esquema, a las mujeres no nos ha servido cuasi para nada. Por eso, en realidad, la incorporación de la figura del femicidio ha sido parte de una rutina del “copy paste” vía oenegés y agencias de cooperación, que se ha dado de forma cuasi automática dentro de nuestra legislación porque todo el aparato no ha sentido ningún impacto ni cambio estructural en sumar una figura penal más.

Aislar a las victimas una de la otra e impedir la colectivización de los casos convierte al femicidio en un crimen del Estado patriarcal que marca la impunidad del femicida y la imposibilidad social de construir nuevas formas de consciencia colectiva sobre el valor de la vida de las mujeres.

Un torturado, perseguido y muerto por un Estado se convierte en un crimen de Estado.

Una cantidad de crímenes contra un colectivo por razones étnicas se convierte en un genocidio.

Un femicidio, en cambio, no se convierte en un crimen contra las mujeres, contra la sociedad, ni menos aún de lesa humanidad.

Se trata de crímenes aislados, de victimas aisladas, de victimadores aislados y se impide conceptual y políticamente la asociación de las víctimas por la dispersión e individualización que el propio Derecho Penal impone. Es decir, se incorpora la figura del femicidio, pero no se cambia la lógica de abordaje en ninguno de los pasos.

El relato jurídico justifica al feminicida y promueve la impunidad

El relato jurídico de un juicio por femicidio está determinado no sólo por los prejuicios o el poder del victimador, que siempre es mayor que el poder de la víctima. Sino que está dado por las metodologías del Derecho Penal: el acusado es inocente mientras no se pruebe lo contrario y es la parte acusadora que debe demostrar su culpabilidad. La parte acusadora, además, no es el Estado sino la madre o hermana de la víctima. Ahí queda sellada la garantía de impunidad, salvo en los casos en los que el femicida es atrapado infraganti o que se declara culpable, que son los menos. El juicio por femicidio, por tanto, es un interminable examen de la vida de la víctima. Es una interminable suma de las virtudes sociales del victimador y una banalización del valor central que es el de la vida. Quien dirime esos juicios es el Estado convirtiéndose en cómplice del femicida y, por lo tanto, convirtiendo el femicidio en un crimen de Estado.

La muerte de las mujeres por femicidio se diluye en la rutina judicial bajo miles de papeles y grandes confusiones conceptuales de fondo.

Sobre esto hay que añadir los prejuicios machistas de los operadores de justicia, la corrupción que en estos casos determina siempre la ventaja del victimador, porque indefectiblemente todo hombre tiene más dinero, más relevancia o más poder que su pareja asesinada, casi como un reflejo de la pirámide social en la que nos encontramos las mujeres: el obrero tendrá más relevancia que su pareja ama de casa u obrera, y el empresario tendrá más poder y relevancia que su pareja. Todo esto que es la única ventaja visible no es más que el último grupo de factores que determinan la impunidad social del femicida frente a la víctima.

Queda claro que no solo se pudieron hacer las cosas de otra manera, sino que se debieron haber hecho de otra manera.

La impunidad reproduce impunidad

Queda claro, también, que la única posibilidad que tenemos es construir plataformas colectivas, que se hacen muy difíciles porque cada caso penal no solo es un mundo, sino que es agotador: consume todas tus fuerzas. Y en ese sentido, demandar la participación de las víctimas en una segunda instancia colectiva es pedir más sangre y agotar completamente sus vidas. Si toda la plataforma tendría que asistir a todas las audiencias y analizar todas las irregularidades que se cometen -desde la autopsia hasta el proceso para impedir que se garantice la impunidad del femicidio- no nos dedicaríamos a otra cosa que no fuera eso y solo eso. Por eso nosotras hemos pedido y exigido a Gabriela Montaño, presidenta de la Cámara de Diputados, una comisión legislativa de auditoria jurídica que centralizara este trabajo y que hiciera este trabajo. Lo hicimos para que quede claro que tenemos una propuesta y que la tesis en la que nos basamos es en el hecho de que el femicidio es un crimen de Estado y no la tragedia personal de Carmen, Andrea, Julia o Verónica. Sabemos que el Estado boliviano no tiene ninguna voluntad de hacer esta comisión. Formulamos el pedido entonces como un acto político y como un horizonte de lucha, conscientes que hablábamos con una interlocutora sorda y que hablar con ella era como “hablar al sordo cielo”.

El femicidio debe recibir el tratamiento de genocidio y debería, por tanto, ser tratado por tribunales especiales, como crímenes de lesa humanidad.

Ese es el horizonte de lucha.

Esa es la base conceptual para frenar la impunidad.

Los crímenes de femicidio son análogos a los crímenes cometidos por la dictadura.

Transformando el dolor del femicidio en lucha por justicia

Aquello que tenemos en los brazos -además de los cuerpos muertos de nuestras amadas hijas, compañeras, amigas-, es entender que la justicia reproduce justicia y que la impunidad reproduce impunidad. Por eso valoramos todos y cada uno de los esfuerzos que hace cada víctima por luchar por justicia, aunque sea en medio de juicios que diluyen el delito, que ponen a las víctimas en el banquillo de las acusadas, que relativizan el valor de la vida de las mujeres, y que se pierden en la inmensidad de una tragedia mujeril de grandes magnitudes.

Entendemos, al mismo tiempo y de forma muy contradictoria, por qué descoloca los juicios en los que estamos inmersas que plantear el femicidio como un crimen de Estado es la forma más efectiva de lucha: porque simplemente al femicidio hay que crearle una base conceptual de comprensión feminista del problema.

María Galindo

La Paz, Bolivia

Junio de 2016

#NiUnaMás

Informe femicidios 2025: el año del negacionismo de Estado

Por el Observatorio de Violencia Patriarcal Lucía Pérez

Femicidios y transfemicidios: 271

Tentativas de femicidios 243

Infancias huérfanas por femicidios 153

Femicidas suicidados 31

Marchas para exigir justicia 223

Si la única verdad es la realidad este 2025 es contundente. La cifra de 271 femicidios y transfemicidios no alcanza, sin embargo, a dar dimensión real de lo que significan estos crímenes en los que el Estado tiene una responsabilidad directa, que es justamente lo que nos advierte este año. La intervención sistémica y decidida, convertida en política de Estado, para negar la figura de femicidio es parte de esta realidad que deforma los datos y la información pública “hasta distorsionar esa verdad para amoldarla a su perspectiva”, tal cual no advierte Hanna Arendt en su libro Los orígenes del totalitarismo. El objetivo, nos alerta, Arendt, es que ya no podamos distinguir lo verdadero de lo falso.

Esta operación que fue definida conceptualmente como “negacionismo” es analizada en clave contemporánea por la filósofa italiana Donatella Di Cesare en su libro Si Auschwitz no es nada. “Los negacionistas -que operan como dobermans del pensamiento- que nos preguntan por una cifra -¿hay 6 millones de judíos exterminados por el Holocausto? ¿hay 30 mil desaparecidos por la dictadura Argentina?- no tienen una duda real. De hecho ni siquiera son dudas: son intervenciones políticas.” Lo que hacen con esa pregunta es negar o aminorar esos hechos. “Su pretensión es hacer pasar a las víctimas por farsantes, a los testigos por mentirosos y a los sobrevivientes por falsificadores”.

¿Por qué?

Responde Di Cesare: “porque los primeros en instalar la negación fueron los perpetradores de los crímenes cometidos”.

¿Hay entonces 271 femicidios y transfemicidios?

Sí y también hay más, que han quedado ocultos tras el procedimiento negacionista estatal destinado a disminuir la cifra y a dificultar el acceso a la información a los sistemas de control ciudadano, tales como los que realizamos en nuestro Observatorio.

Una posible conclusión: al aplicar este procedimiento negacionista a los femicidios y transfemicidios el Estado está confesando su participación.

Veamos cómo.

En Argentina este año se avanzó un paso más en el proceso negacionista: la construcción de las cifras que se adecuen al objetivo ideológico de quienes administran el Estado. Para lograrlo tienen a su favor el manejo total de las herramientas y la capacidad absoluta de trabajar en todos los campos hasta obtener el resultado deseado y a través de cada eslabón que compone al Estado:

Poder Judicial: Jugó un rol decisivo en esta operación al negar la figura de femicidio en casos concretos-el crimen de la periodista Griselda Blanco es uno de los más dramáticos ejemplos-, y recaratulando otros en instancias de apelación. El primero fue el de Lucía Pérez, justamente el que originó el primer Paro de Mujeres. No hay ni siquiera pudor en ocultar su intención.

En estos días de diciembre, además, la Corte Suprema de Justicia de la Nación deberá pronunciarse sobre el primer caso de femicidio que llega a esa instancia y ya se sabe que las opiniones de los jueces están divididas porque tuvieron que recurrir a la convocatoria de dos miembros más para que se expidan. El resultado incidirá en la aplicación de esa figura penal en todos los restantes.

Julieta González desapareció el Día de la Primavera de 2016. Tenía 21 años. Su cuerpo fue encontrado en un descampado de Cacheuta, Mendoza, atado de pies y manos y con un golpe en la cabeza. En la investigación judicial se encontraron rastros de piel del imputado bajo las uñas de Julieta, sangre de Julieta en su vehículo y búsquedas en internet que había hecho el sospechoso sobre si podía «detectar ADN de fetos en cadáveres» y «cómo deshacerse de un cuerpo», lo que reforzó la hipótesis de que la había matado al enterarse de que estaba embarazada. Todas pruebasque involucraron a Andrés Di Cesare, un joven de 26 años, hijo de un notable empresario local, con el que tenía una relación, aunque ambos tenían pareja. El tribunal de primera instancia consideró el crimen como homicidio simple y condenó a Di Cesare a 18 años de prisión. En la apelación fiscal el tribunal de Casación aplicó la figura de femicidio y lo condenó a reclusión perpetua. Apeló entonces la defensa y ahora es la Corte Suprema de Nación quien debe decidir si se aplica la figura o no. La duda: si está acreditada la relación entre la víctima y su victimario. En fallo de primera instancia que negó la figura femicidio el tribunal argumentó que “para que se configure la relación de pareja debe existir cierta singularidad, notoriedad y estabilidad entre los miembros de la misma, aun cuando se base en una relación fundamentalmente de contenido sexual. Esta referencia a lo sexual indefectiblemente debe llevar un cierto compromiso emocional puesto que de otro modo caemos en la mera genitalidad, lo que por cierto no permite por sí configurar el concepto de pareja”. (SIC) También se dedicó -como ya es costumbre y a pesar de que los tratados internacionales suscriptos por el Estado argentino lo impiden- a analizar la conducta de la víctima, a quien consideró “decidida, independiente y de personalidad extrovertida”, negando así la otra condición legal para aplicar esa figura: la de vulnerabilidad y desigualdad.

El solo hecho de que existan dudas en el máximo tribunal de justicia sobre la aplicación de la figura de femicidio en este caso ya debe considerarse una señal de alerta que debería movilizar a todo el movimiento de mujeres y diversidades como aquel 6 de junio de 2015, pero no: así estamos este 2025.

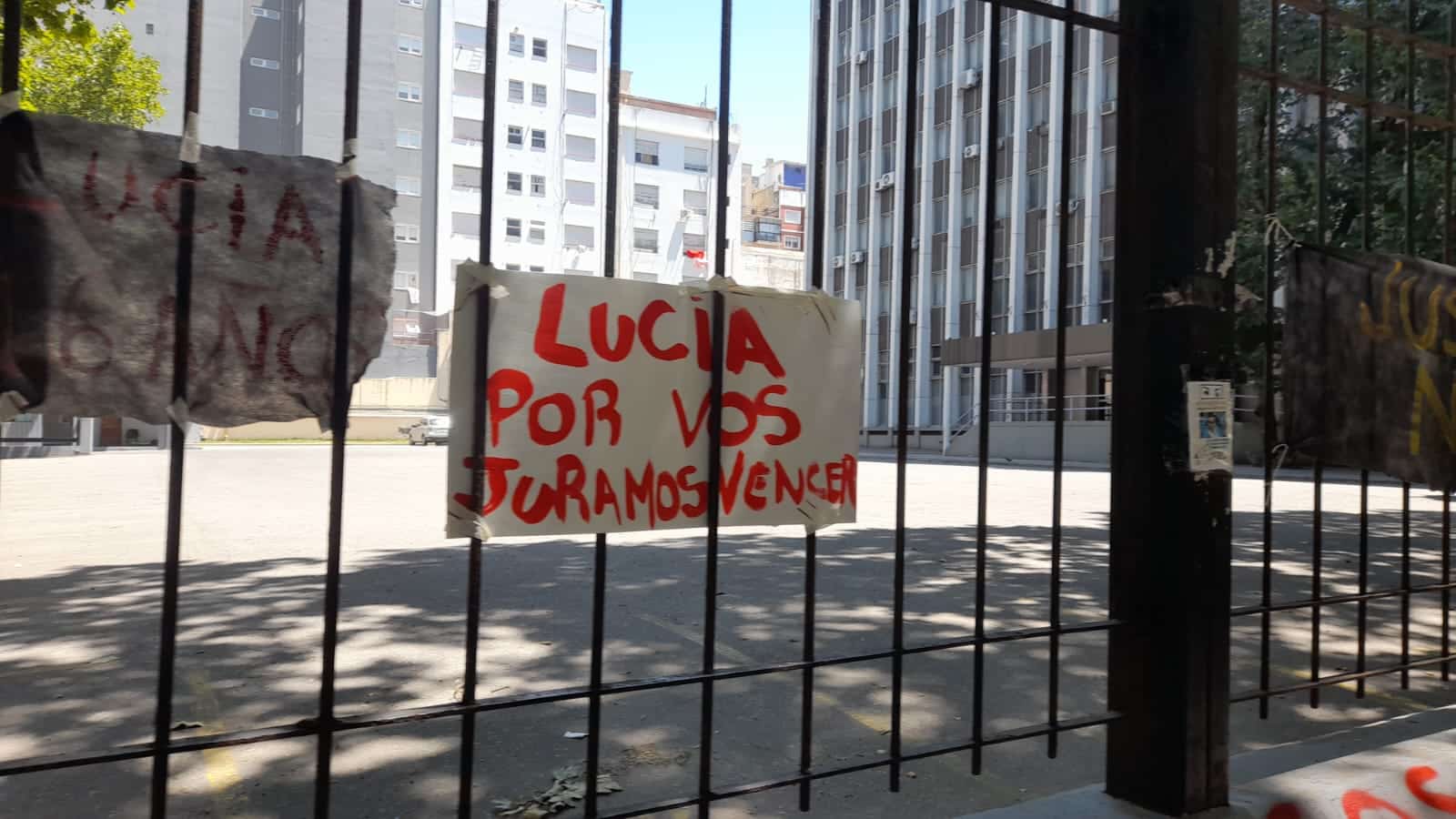

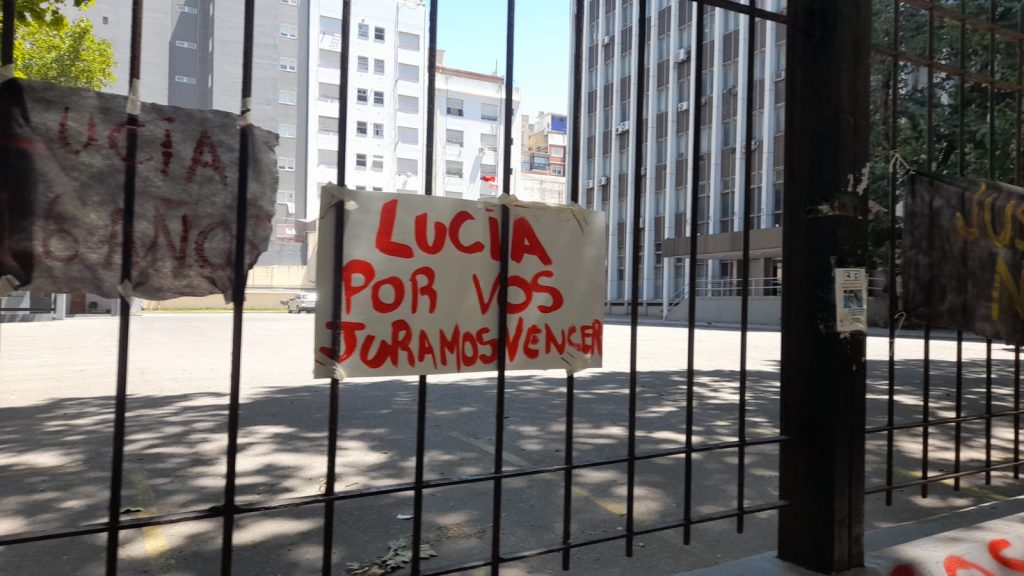

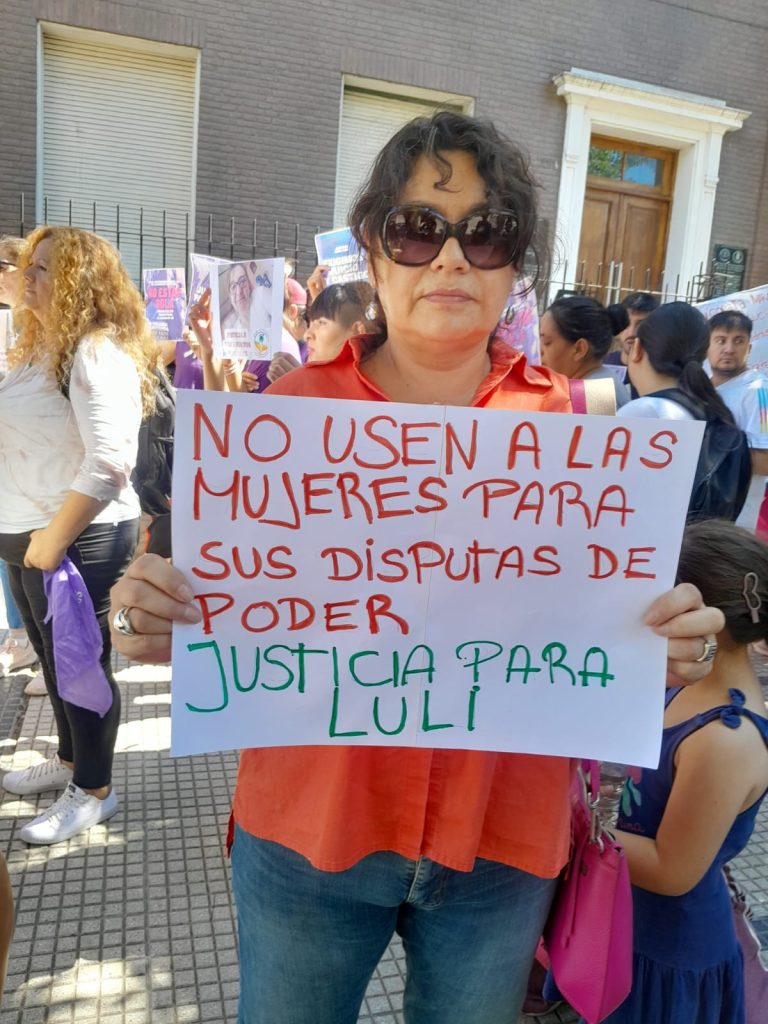

En la primera foto, parte de la acción llevada a cabo en Mar del Plata el último 31 de diciembre contra la libertad a uno de los responsables del femicidio de Lucía Pérez. En la segunda, el mismo día, imagen de la movilización de las mujeres en Tucumán por el sobreseimiento de los ex jugadores de Vélez Sarsfield acusados de violación.

Poder Legislativo: tiene en su agenda inmediata el tratamiento de leyes impulsadas por el Poder Ejecutivo, entre las más importante la que elimina del Código Penal la figura de femicidio, pero también la que criminaliza las “falsas denuncias”, aun cuando su incidencia es mínima en la realidad. No existen, por otro lado, ninguna iniciativa de la oposición para impulsar otro tipo de proyectos que aseguren las condiciones de contención y prevención de estas violencias. Ningún sector político trabajó en la declaración de emergencia de violencia de género ante el desmantelamiento de los escasos programas de ayuda a las víctimas, que han sufrido el mismo trato brutal que personas con discapacidad, por poner solo un ejemplo de sectores que han impuesto a los y las legisladoras la defensa de sus derechos a través de movilizaciones constantes y con claros reclamos que lograron así obtener el apoyo social necesario para presionar al Congreso, así como también iniciar amparos en la justicia que ayudaron a restablecer esos derechos: la motosierra es ilegal, hasta que el Congreso decida lo contrario.

Poder Ejecutivo: Este 2025 el Ministerio de Seguridad, a través del Sistema Integral de Estadísticas Criminales, dio a conocer las cifras correspondientes al año 2024. No figura ya el femicidio como delito. No hay datos oficiales, salvo el registro que da a conocer cada año la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de la Nación, que ha tenido que cambiar su sistema de contabilización de casos para adecuarlo a los compromisos internacionales, ya que hacerlo sólo a través de las caratulas judiciales implicaba validar el sesgo. Este año en el registro del Ministerio de Seguridad la violencia de género sólo está representada en el apartado “delitos contra la integridad sexual”, categoría penal donde se contabilizan, entre otros, las violaciones. En CABA aumentaron un 38%, cifra suficiente para encender la alarma, el grito, el reclamo.

Según los registros de nuestro Observatorio –que coinciden con lo que informó este noviembre la Defensoría del Pueblo de la Nación- las provincias más castigadas por los femicidios fueron Misiones, Neuquén, Santa Cruz, Chaco y Jujuy. En tanto los femicidios territoriales volvieron a golpear a Santa Fe (especialmente a Rosario) rozando los niveles de 2022, el año con mayor cantidad de víctimas.

Esta cartografía de la violencia femicida nos señala el dato que importa, la realidad que duele y la urgencia que nos interpela: la mayoría de las víctimas de esta violencia letal son las pobres. Lo señala también el informe de la Defensoría del Pueblo de la Nación (“En general, la mayoría de las víctimas de femicidio provienen de un estrato socioeconómico bajo.”) y lo determina la situación general que sufre esa población de mujeres y trans que ya no tiene ni los mismos derechos ni el mismo acceso a los mecanismos para garantizarlos que el resto de la población. La consecuencia es que tampoco tiene derecho a la vida. Lo que urge, entonces, es algo que hoy representa es la cifra que falta: la masiva solidaridad social de quienes, por sus privilegios de clase, pueden abrazar sus causas.

Año 2025

Femicidios por mes

Enero 31

Febrero 27

Marzo 27

Julio 27

Octubre 25

Junio 19

Abril 18

Agosto 18

Noviembre 18

Septiembre 16

Mayo 14

Diciembre 31

Funcionarios denunciados por violencia de género

Poder Ejecutivo 22

Poder Judicial 16

Fuerzas de Seguridad 12

Poder Legislativo 7

Iglesia Católica 4

TOTAL 61

Violaciones

| PROVINCIA | 2024 | 2023 | % de aumento | |

| CABA | 498 | 309 | 38% | |

| SAN LUIS | 61 | 52 | 18% | |

| CÓRDOBA | 261 | 229 | 12% | |

| CORRIENTES | 111 | 101 | 10% | |

| CHUBUT | 214 | 201 | 6% | |

| BUENOS AIRES | 2.307 | 2.242 | 3% |

Fuente: Estadísticas Criminales. Ministerio de Seguridad de la Nación

Femicidios territoriales

2025-2022

Santa Fe 104

Buenos Aires 35

Córdoba 4

Otras 10 provincias 11

TOTAL 154

#NiUnaMás

Lucía Pérez: la trama de la injusticia

“¿Por qué se procede de esta manera tan irregular y que revictimiza a esta familia una y otra vez para salvar a personas que se supone que son dos perejiles?” preguntó ayer el abogado Juan Pablo Gallego ante sucesivos cambios de carátulas, sospechosas reprogramaciones de fechas y maniobras que parecen revelar un entramado que busca la impunidad y la negación del femicidio de Lucía, que tenía 16 años. Ocurrió durante una audiencia en el que uno de los acusados pide salidas transitorias. El trasfondo de idas y venidas fue descripto por el abogado: “Lo que pasó es un hecho aberrante, que implicó la muerte atroz de una adolescente de 16 años en circunstancias probadas de narco criminalidad”.

Por Claudia Acuña

Hay que explicar lo inexplicable. Desde que el 8 de octubre de este año la Cámara de Casación modificó el segundo fallo por el crimen de Lucía Pérez para negar su femicidio se desató una catarata de maniobras –de alguna manera hay que llamarlas– para intentar liberar a sus femicidas.

El fallo de Casación confirmó la culpabilidad de Juan Pablo Offidani y Matías Farías y los condenó por los delitos de violación agravada por el uso de estupefacientes y por tratarse de una menor de edad, pero no por su crimen: Lucía simplemente se murió. Esta negación del femicidio tiene como consecuencia un disparate jurídico: por un lado, la familia apeló está decisión; pero al mismo tiempo esta apelación no puede avanzar hasta que no se determine el monto de la condena que le correspondería a Farías por esta nueva tipificación. Si es complicado de comprender, imagínense lo que significa para esta familia soportar lo que la obliga a padecer el Poder Judicial. A saber:

- Para poder determinar el monto de la pena que le correspondería a Farías –que en el segundo fallo y luego del juicio anulado había sido condenado por femicidio y por lo tanto a prisión perpetua– podría corresponderle entonces entre 8 y 20 años de prisión. Para establecer exactamente cuánto, de acuerdo a la evaluación de atenuantes y agravantes, se inventó un tribunal compuesto por tres jueces de diferentes juzgados. Serán los responsables de la audiencia de Cesura que, según dictaminó luego de una audiencia donde acordó con las partes –querella y defensa– cómo sería el procedimiento, se realizará el 29 de abril de 2026 y durante tres días.

- Imagen de la audiencia. A la izquierda, el abogado Juan Pablo Gallego. Arriba, la foto principal, la movilización que acompañó a la familia.

- Unos días después la familia recibió una notificación que le comunicaba que esa audiencia se adelantaba a septiembre. Como su abogado, Juan Pablo Gallego, no estaba ni enterado de esta anticipación –y además se encontraba en España para la fecha pautada– se presentó un escrito denunciado esta irregularidad y solicitando se mantenga lo debidamente acordado: 29 de abril de 2026. Así será.

- Un mes después hubo otra novedad: el nuevo fiscal –cuyo rol se supone que es acusatorio– pidió el cese de la prisión de Farías, aun cuando las instancias de apelación y de establecimiento del nuevo monto de pena estaban pendientes de resolución.

- Unos días después llegó el turno de Offidani: solicitó salidas transitorias. La audiencia que se realizó este miércoles en los tribunales de Mar del Plata fue para decidir si las otorgaban o no.

En esa audiencia el doctor Gallego sintetizó lo que todo este proceder judicial despierta como duda “¿por qué se procede de esta manera tan irregular y que revictimiza a esta familia una y otra vez para salvar a personas que se supone que son dos perejiles? ¿Hay algo más detrás de esta causa que permite forzar tanto los procedimientos judiciales? Si nosotros, como parte querellante, no renunciamos a que se le aplique a ambos la figura de femicidio y eso está todavía en trámite, ¿qué se busca con esto? ¿Qué se fuguen antes de que se resuelva la cuestión central?”

Como respuesta la doctora Romina Merino, abogada defensora de Offidani, propuso: “Miremos para adelante”.

El doctor Gallego replicó:

“Nosotros no vamos a dejar de mirar lo que pasó porque lo que pasó es un hecho aberrante, que implicó la muerte atroz de una adolescente de 16 años en circunstancias probadas de narco criminalidad y eso implica una doble responsabilidad del Estado: por tratarse de una menor y por estar frente a una banda que vendía drogas en la puerta de un colegio, delito por el que cumplen una condena ratificada”.

El juez de garantías que debe evaluar el pedido de Offidani tiene ahora cinco días para determinar si cumple o no con los procedimientos necesarios para obtener los beneficios de la libertad transitoria.

En tanto la familia de Lucía sigue esperando justicia.

Matías, el hermano de Lucía y sus padres Guillermo y Marta.

#NiUnaMás

Adiós a Claudia Rodríguez: la Trans andina que propuso politizar el amor

Referente del movimiento trans latinoamericano, activista, poeta, escritora y tanto más, escribió sobre su infancia, la militancia trans, la vida sexual y se autoproclamó Miss Sida en 2007. Claudia Falleció este 29 de Noviembre. Su pelea incluyó al pueblo mapuche, la educación pública, los sin techo, y planteó siempre una filosa crítica al neoliberalismo, que quita posibilidades de vida y las transforma solo en posibilidad de consumo. En uno de sus viajes a la Argentina compartió con la revista MU sus ideas sobre el orgasmo, el feminismo sin resentimiento, la creación, y por qué hay que politizar el amor. Un modo de homenajearla, de recordarla, y a la vez de volver a estar en contacto con un pensamiento y una acción que dejan una sensible huella cultural, artística y política.

Por María del Carmen Varela

Foto: Lina Etchesuri

NotaHace 3 semanas

NotaHace 3 semanasComienza un juicio histórico por fumigaciones con agrotóxicos en Pergamino

NotaHace 3 semanas

NotaHace 3 semanasAdiós, Capitán Beto

PortadaHace 2 semanas

PortadaHace 2 semanasOtra marcha de miércoles: video homenaje a la lucha de jubiladas y jubilados

ActualidadHace 1 semana

ActualidadHace 1 semanaReforma laboral: “Lo que se pierde peleando se termina ganando”

ActualidadHace 4 días

ActualidadHace 4 díasPablo Grillo con lavaca: “Quiero ver a Bullrich presa”