#NiUnaMás

La venda en los ojos: la justicia frente al abuso sexual contra niñas y niños

El 42% de las denuncias de violencia sexual corresponden a menores de 17 años en la ciudad de Buenos Aires. El ministerio de Justicia bonaerense reveló que entre 2017 y 2022, de más de 96.000 causas por abuso sexual, 6 de cada 10 tuvieron como víctimas a menores y se duplicó el número de denuncias: el 80% fueron mujeres, principalmente niñas y adolescentes de entre 12 y 17 años. ¿Cómo recibe el Poder Judicial a las infancias que se atreven a denunciar abusos? Las víctimas convertidas en “culpables” de un delito que padece a nivel mundial entre el 15 y el 20% de la niñez. La campaña conservadora y oficial: desestimar denuncias y motosierra. Lo que no quiere ver la justicia. Cómo encarar estos casos, y la enseñanza de Luna. Por Evangelina Bucari.

El abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes es uno de los delitos más graves y subreportados. Por eso mismo es también uno de los más impunes. Para quienes logran romper el silencio, el camino hacia la Justicia sigue siendo hostil: sus testimonios muchas veces son puestos en duda, la revictimización es moneda corriente y, a pesar de su alta prevalencia, aún son pocos los casos que terminan en condena efectiva. A diferencia de cualquier otro delito, son las víctimas quienes tienen que demostrar que dicen la verdad. La sensación es que quienes denuncian parten desde el banquillo de los acusados. Así lo describen sobrevivientes y adultos protectores, como Yama Corin, mamá de Luna, que atravesó junto a su hija un proceso judicial “doloroso y traumático”, con un final “devastador” en un caso que se volvió emblemático.

Pese a todas las barreras, poder detectar, denunciar y acompañar es clave para ayudar a las infancias a salir de ese calvario. Aunque en los últimos años aumentaron las causas judiciales gracias a la mayor visibilización de la problemática, se estima que solo se denuncian formalmente entre un 10 y un 15 % de los casos, y apenas un 1 % concluye en condena. A la complejidad propia del delito de abuso, Yama añade otro aspecto: “A pesar de los avances, hay un componente ideológico patriarcal que atraviesa al Poder Judicial y a la sociedad en su conjunto que hace todo más difícil”.

Después de una lucha de 12 años y un juicio oral que duró más de cuatro meses, en 2023 el Tribunal Oral en lo Criminal N° 15 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires absolvió por “beneficio de la duda” a Hernán González Rizzi, acusado de abuso sexual agravado contra Luna, cuando era una niña de entre 6 y 9 años. “El mensaje es: no denuncien porque vamos a investigarlas, peritarlas y culpabilizarlas”, resume Yama, que es arteterapeuta y forma parte de la agrupación feminista Mundanas y de la Mesa Nacional Contra el Abuso Sexual a Infancias y Adolescencias.

La Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) informó que durante el primer trimestre de 2025, en la ciudad de Buenos Aires, de las 241 denuncias por violencia sexual recibidas (7% del total de denuncias), 101 (42%) correspondieron a menores de 17 años (76 mujeres y 25 varones).

Ponerlo en palabras

No son casos aislados: según la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la iniciativa Together for Girls, una de cada 5 niñas (20%) y uno de cada 7 niños (15%) son víctimas de abuso sexual. La mayoría tarda años en pedir ayuda. Vítimas que no se animan ni pueden contar lo que viven. Cerca del 80% de los casos de abuso suceden en el entorno cercano y son perpetrados por una figura significativa: padre, madre, abuelo, tío, tía, hermano mayor. El miedo, la culpa, el vínculo emocional con el agresor, la falta de adultos protectores o el temor a no ser creídos explican, en parte, el silencio.

“Hay una asimetría terrible de poder, de habilidades y de recursos entre el perpetrador y la víctima”, advierte la psiquiatra infantojuvenil Silvia Ongini, del Departamento de Pediatría del Hospital de Clínicas de la UBA. Ese descreimiento, alerta, puede llevar a minimizar los signos y síntomas de un delito cometido en la intimidad, sin testigos y con secuelas invisibles. Por eso Ongini subraya que, ante cualquier sospecha, es fundamental generar entornos de comprensión y contención que faciliten la develación, porque “la víctima cree que hizo algo que motivó o determinó que le pasara lo que le pasó”.

Emiliano Maserati, auxiliar fiscal de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos contra la Integridad Sexual de Niñas y Niños de la Procuración General de la Nación (UFIDISN) añade en que “el desafío es permitir que el chico sea oído de manera libre, sin interferencias; armar una especie de dique para que pueda declarar en un contexto seguro”. Además, explica que no se le puede pedir a un niño la misma precisión que a un adulto, menos aún sobre un hecho traumático.

El camino judicial, lejos de reparar, suele convertirse en una nueva forma de violencia y muchas denuncias terminan archivadas. La lógica probatoria de los tribunales está pensada para otros delitos: “Los jueces esperan evidencias físicas o testigos, que habitualmente no existen en los abusos sexuales a menores”, señala Ongini, quien además integra el Centro de Prevención y Atención del Abuso Sexual en la Infancia y Adolescencia (CEPASI).

“¿Cuál sería la prueba fehaciente? ¿El embarazo de una nena de 11 años o una enfermedad de transmisión sexual?”, se pregunta la psiquiatra infantojuvenil, y recordó que los abusos con penetración son los menos frecuentes. La mayoría de los casos involucra tocamientos en zonas íntimas, exposición a pornografía, inducción a la masturbación, sexo oral o prácticas “que no dejan huellas físicas –detalla– pero sí marcas profundas en el psiquismo y el desarrollo neurobiológico de la víctima”.

A esto se suman pericias reiteradas, cámaras Gesell mal aplicadas o incluso negadas durante años, entornos judiciales hostiles y un proceso largo y desgastante donde se desvaloriza la palabra de las víctimas. “Siempre tienen que demostrar que lo que dicen no lo inventan, no lo sueñan, no lo fantasean”, describe Ongini.

De hecho, un informe elaborado por la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes en 2024 observó limitaciones en el impulso e investigación de las causas penales de abuso sexual, particularmente en lo que se refiere a la recolección y producción de pruebas, e instó a adoptar todas las medidas posibles para garantizar la amplitud probatoria, “a fin de que la producción y valoración de la prueba sea omnicomprensiva y no recaiga exclusivamente en la víctima, su testimonio y su cuerpo”.

Yama describe el costo de ese recorrido: “Hacer una denuncia y atravesar la instrucción se hace tristemente victimizante. No tenés idea, por ejemplo, de que tenés derecho a un perito de parte al momento de ir a una cámara Gesell. Por otro lado, ese perito de parte es carísimo”.

En el caso de Luna, le negaron durante casi nueve años la posibilidad de declarar en cámara Gesell. “Denuncié cuando ella tenía 9 años y recién declaró a los 18, como una persona adulta. Fue peritada antes de declarar y, por supuesto, yo también”, cuenta Yama. “Había más elementos para condenar que para absolver –añade–, pero eligieron no escucharla”. Hoy, el caso sigue en Casación.

Frente a tiempos judiciales que parecen interminables, Maserati explica que en la UFIDISN buscan trabajar de otra manera: “Si se actúa rápido, en menos de seis meses podemos llegar a la instancia de indagatoria con un panorama casi completo: cámara Gesell, pericias psicológicas, testimonios escolares y familiares”. Ocurre que “el tiempo es clave para que el niño pueda hablar en un contexto favorable”.

En la provincia de Buenos Aires, el “Primer Informe sobre Violencias Sexuales contra Niñas, Niños y Adolescentes”, elaborado por la Subsecretaría de Política Criminal del Ministerio de Justicia bonaerense (publicado en junio de 2025), relevó que entre 2017 y 2022 se iniciaron 96.137 causas penales por abuso sexual, de las cuales seis de cada diez tuvieron como víctimas a menores de edad.

Las “falsas” denuncias

«El costo que tiene para un niño romper el silencio es enorme: la crisis del develamiento recae sobre la víctima. En lugar de contener, la reacción adulta suele ser ponerlo en duda: ‘¿Estás seguro?’, ‘¿No entendiste mal?’. Esa falta de sostén lo fragiliza aún más y la salida más fácil puede ser volver a callar, porque, por ejemplo, ve que su familia se desmorona”, explica el auxiliar fiscal de UFIDISN. El funcionario considera que “la justicia todavía tiene dificultades para comprender la dinámica previa del abuso y adaptar sus mecanismos a un niño que fue objeto de violencia y que está sintiendo mucha presión”.

Ongini agrega que durante estos procesos la palabra de los chicos suele ser puesta en duda, porque persisten muchos prejuicios y falta capacitación entre quienes intervienen y toman decisiones.

El debate sobre las denuncias falsas resurge periódicamente, fogoneado por sectores conservadores. Para Ongini, “una cosa es inducir a un niño a tergiversar una realidad. Eso no tiene nada que ver con el falso Síndrome de Alienación Parental (SAP). El supuesto síndrome, que no existe, parte de la base de que podemos implantar un recuerdo traumático. Está demostrado científicamente que eso no es posible”. Y agrega: “Lo traumático no se puede instalar en la memoria si no existió. El cerebro humano y la afectividad humana no funcionan de esa manera. El trauma tiene su lenguaje. La verbalización de lo traumático tiene características propias”.

Maserati asegura que las denuncias falsas son mínimas y aclara que la baja cantidad de condenas no puede leerse en esa clave: “Muchas causas no prosperan por la deficiencia de la justicia en adecuar estándares de valoración de la prueba o porque la propia víctima decide no continuar el proceso porque siente que no está preparada. Eso no significa que el hecho no ocurrió”.

Las cifras son claras y los expertos aseguran que se detectan en la evaluación profesional: a nivel mundial, se calcula que las falsas denuncias no llegan al 5%. En un trabajo de investigación, la médica especialista en psiquiatría infantojuvenil y en medicina legal Virginia Berlinerblau, desde su experiencia al evaluar mediante examen psiquiátrico sospechas de abuso sexual infantil por orden judicial, registró solo un 3,8%.

En ese sentido, Ongini subraya que un profesional capacitado puede detectar un relato falso: un niño no puede construir una narrativa compleja como la de un adulto ni sostenerla en el tiempo cuando se le repregunta. Además, considera que si un niño miente inducido por un adulto, también es víctima. Sin embargo, las madres protectoras advierten que, cuando los abusadores son sobreseídos, muchas veces ellas reciben denuncias cruzadas por falsa acusación.

Pese a la evidencia científica y judicial, el tema volvió al centro de la discusión parlamentaria: proyectos impulsados por la diputada libertaria Lilia Lemoine y la senadora radical Carolina Losada buscan instalar penas contra las “denuncias falsas” en contextos de violencia de género y delitos sobre menores.

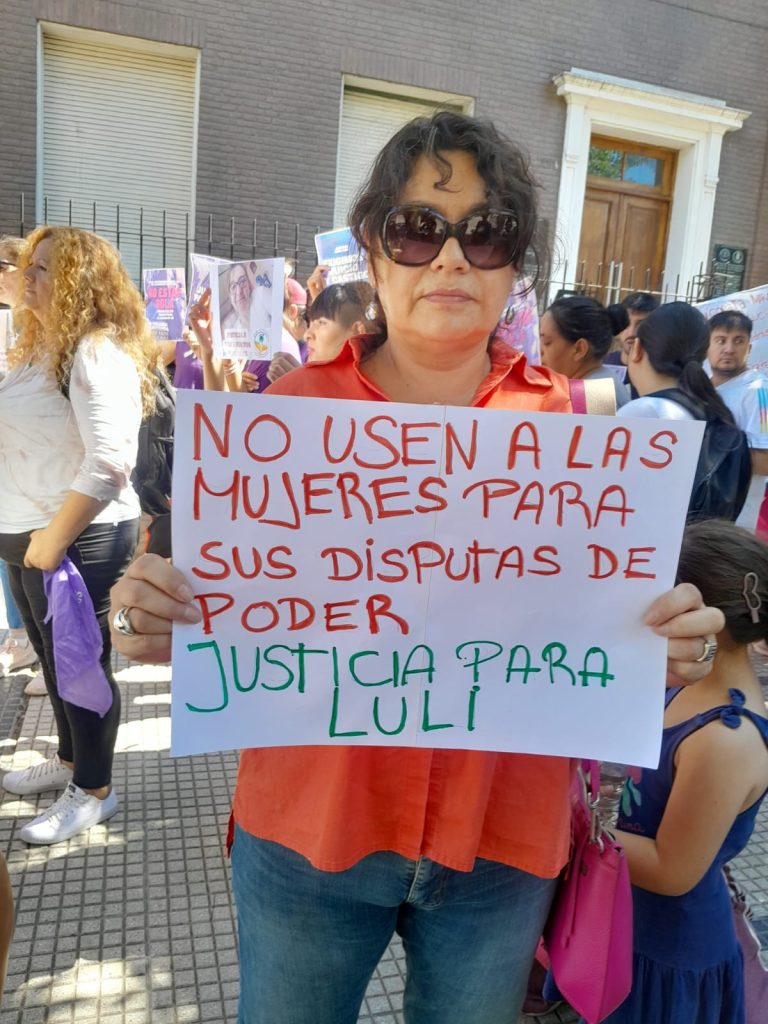

Las organizaciones de protección a las infancias advierten que, de aprobarse, estas leyes intimidarían las denuncias, debilitarían las garantías de justicia y criminalizarían a las madres. “Vienen por nosotras, para usarnos como ejemplo de lo que puede implicar denunciar y así garantizar efectivamente la impunidad de los abusadores, de los violentos y de una sociedad que termina habilitándolos”, asegura Yama, que desde hace años acompaña a otras mujeres que al igual que ella detectaron que sus hijas o hijos eran víctimas de abuso.

Este discurso que se busca instalar desde lo político y mediático –visibilizando casos aislados como si fuese la norma– y que es parte de ‘la batalla cultural anti woke’ del gobierno de Javier Milei, viene acompañado de desfinanciamiento sistemático: el impacto de los recortes libertarios de programas que protegían a mujeres e infancias también repercute en esta problemática, ya que se desarmaron, achicaron o disolvieron dispositivos sensibles del Ministerio de Justicia de la Nación. para el acompañamiento y la prevención de las violencias. Entre ellos están el Programa de Patrocinio Jurídico y Acompañamiento Interdisciplinario para niñas, niños y adolescentes víctimas de abuso sexual, y el histórico Programa Las Víctimas contra las Violencias-Línea 137, que desde 2006 brinda asistencia y acompañamiento las 24 horas. Aunque este último sigue en funcionamiento, el año pasado despidieron a gran parte de su personal y su capacidad de respuesta quedó severamente limitada.

Muchas madres protectoras intentan acompañar, pero no cuentan con recursos económicos ni tiempo para sostener un proceso tan desgastante. Una Encuesta de Acceso a la Justicia realizada por Red por la Infancia reveló que, sobre 283 casos, el 70% de los denunciantes afirmó que no se les ofreció patrocinio gratuito, a pesar de que es un derecho fundamental que debería estar garantizado desde el inicio de la causa penal.

“El patrocinio jurídico no está funcionando”, informa Yama. Describe que “quedaron algunas abogadas con las causas que tenían. Ese era un dispositivo que ya no existe, y después el acompañamiento integral no existió nunca”. Desde el acompañamiento que ella misma realiza, ve que “el clasismo en términos de acceso a la Justicia es notorio: hay que tener recursos para el patrocinio jurídico y para el acompañamiento terapéutico”.

¿Cómo acompañar y reparar?

La violencia sexual es una experiencia con severas consecuencias traumáticas que son difícilmente superables por el paso del tiempo. Ongini explica que el impacto depende mucho de la edad de la víctima, la duración del abuso y de quién sea el perpetrador, pero que es profusa la documentación científica que demuestra efectos a lo largo de la vida: no solo en la salud mental, sino también en el cuerpo, con un estado de estrés “proinflamatorio”, un cuadro que potencia la aparición de múltiples enfermedades autoinmunes. Por eso, advierte que “no tener una Justicia con perspectiva de infancia ni profesionales capacitados para la escucha de lo traumático, en todas sus expresiones, es no darle a un niño la oportunidad de acceso a la justicia”.

En esa línea, Maserati destaca que en la fiscalía buscan adecuar los estándares probatorios a la perspectiva de niñez: “Una retractación de un niño no puede interpretarse automáticamente como que el hecho no ocurrió. Muchas veces, refleja la presión de una familia que dependía económicamente del abusador o que no logra contener al chico”. Por esa razón es clave recopilar todos los indicios disponibles: historia clínica, legajos escolares, informes terapéuticos y familiares. Solo con esa mirada integral es posible reconstruir lo sucedido. Y sobre todo, dejar de lado la mirada adultocéntrica implica ajustar procedimientos, para que no prevalezcan solo la palabra y los enfoques de las personas adultas.

La capacitación adecuada de quienes intervienen en estos casos es una deuda pendiente. Un estudio del CEPASI revela que el 80% de los médicos, el 63% de los docentes y más del 50% de los psicólogos encuestados dijo no haber recibido la formación necesaria para actuar ante casos de abuso sexual. “Esto lleva a que haya poca detección y poca intervención temprana”, evalua Ongini.

Escuchar cómo pide ayuda una víctima –con sus síntomas, sus palabras, su padecimiento– e intervenir de inmediato puede detener el abuso y mejorar el pronóstico. “El acceso a la justicia, cuando existe, trae un alivio sanador porque la sociedad reconoce que no fue su culpa, que fue víctima, y que la responsabilidad recae sobre el culpable”, sostiene Ongini. En esa línea, Yama fue determinante: es necesario detectar, denunciar y acompañar “para que las víctimas tengan una reparación y una proyección de vida”.

Maserati advierte que se trata de un fenómeno del que se conoce apenas una ínfima proporción: “La cifra negra en estos casos es enorme, porque mucha violencia sexual sigue invisibilizada y naturalizada”. Eso explica por qué, “de repente, van a una clase de Educación Sexual Integral (ESI) a los 12 años y caen en la cuenta de que lo que estuvieron viviendo con un familiar no era adecuado. Eso dispara toda una intervención que de otro modo hubiera quedado oculta”.

De hecho, a fines de 2024, el Ministerio Público Tutelar de la Ciudad reveló que la escuela se mantiene como un espacio clave: en uno de cada cuatro de estos casos, fue allí donde las infancias pudieron contar por primera vez lo que habían vivido.

Yama es tajante sobre el contexto actual: “La batalla cultural fascista y patriarcal de este gobierno nos pega a nosotras que denunciamos. Quieren desalentar todo tipo de denuncia”. Recuerda que llegó un momento en el que ella sintió que no podía más y fue entonces Luna la que le dijo: “Mamá, no podemos retirarnos ahora”.

El abuso en números

En Argentina no hay estadísticas nacionales, pero sí registros parciales:

La Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) informó que durante el primer trimestre de 2025, en la ciudad de Buenos Aires, de las 241 denuncias por violencia sexual recibidas (7% del total de denuncias), 101 (42%) correspondieron a menores de 17 años (76 mujeres y 25 varones).

En la provincia de Buenos Aires, el “Primer Informe sobre Violencias Sexuales contra Niñas, Niños y Adolescentes”, elaborado por la Subsecretaría de Política Criminal del Ministerio de Justicia bonaerense (publicado en junio de 2025), relevó que entre 2017 y 2022 se iniciaron 96.137 causas penales por abuso sexual, de las cuales seis de cada diez tuvieron como víctimas a menores de edad.

En ese período, el número de chicos denunciantes casi se duplicó: de 8.491 en 2017 pasó a 15.732 en 2022. En casi ocho de cada diez casos, el agresor pertenecía al ámbito familiar; en el 90%, era varón; y más del 80% de las víctimas fueron mujeres, principalmente adolescentes de 12 a 17 años. El informe no detalla qué pasó con esas causas en los tribunales ni cuántas terminaron en sentencia condenatoria.

#NiUnaMás

Informe femicidios 2025: el año del negacionismo de Estado

Por el Observatorio de Violencia Patriarcal Lucía Pérez

Femicidios y transfemicidios: 271

Tentativas de femicidios 243

Infancias huérfanas por femicidios 153

Femicidas suicidados 31

Marchas para exigir justicia 223

Si la única verdad es la realidad este 2025 es contundente. La cifra de 271 femicidios y transfemicidios no alcanza, sin embargo, a dar dimensión real de lo que significan estos crímenes en los que el Estado tiene una responsabilidad directa, que es justamente lo que nos advierte este año. La intervención sistémica y decidida, convertida en política de Estado, para negar la figura de femicidio es parte de esta realidad que deforma los datos y la información pública “hasta distorsionar esa verdad para amoldarla a su perspectiva”, tal cual no advierte Hanna Arendt en su libro Los orígenes del totalitarismo. El objetivo, nos alerta, Arendt, es que ya no podamos distinguir lo verdadero de lo falso.

Esta operación que fue definida conceptualmente como “negacionismo” es analizada en clave contemporánea por la filósofa italiana Donatella Di Cesare en su libro Si Auschwitz no es nada. “Los negacionistas -que operan como dobermans del pensamiento- que nos preguntan por una cifra -¿hay 6 millones de judíos exterminados por el Holocausto? ¿hay 30 mil desaparecidos por la dictadura Argentina?- no tienen una duda real. De hecho ni siquiera son dudas: son intervenciones políticas.” Lo que hacen con esa pregunta es negar o aminorar esos hechos. “Su pretensión es hacer pasar a las víctimas por farsantes, a los testigos por mentirosos y a los sobrevivientes por falsificadores”.

¿Por qué?

Responde Di Cesare: “porque los primeros en instalar la negación fueron los perpetradores de los crímenes cometidos”.

¿Hay entonces 271 femicidios y transfemicidios?

Sí y también hay más, que han quedado ocultos tras el procedimiento negacionista estatal destinado a disminuir la cifra y a dificultar el acceso a la información a los sistemas de control ciudadano, tales como los que realizamos en nuestro Observatorio.

Una posible conclusión: al aplicar este procedimiento negacionista a los femicidios y transfemicidios el Estado está confesando su participación.

Veamos cómo.

En Argentina este año se avanzó un paso más en el proceso negacionista: la construcción de las cifras que se adecuen al objetivo ideológico de quienes administran el Estado. Para lograrlo tienen a su favor el manejo total de las herramientas y la capacidad absoluta de trabajar en todos los campos hasta obtener el resultado deseado y a través de cada eslabón que compone al Estado:

Poder Judicial: Jugó un rol decisivo en esta operación al negar la figura de femicidio en casos concretos-el crimen de la periodista Griselda Blanco es uno de los más dramáticos ejemplos-, y recaratulando otros en instancias de apelación. El primero fue el de Lucía Pérez, justamente el que originó el primer Paro de Mujeres. No hay ni siquiera pudor en ocultar su intención.

En estos días de diciembre, además, la Corte Suprema de Justicia de la Nación deberá pronunciarse sobre el primer caso de femicidio que llega a esa instancia y ya se sabe que las opiniones de los jueces están divididas porque tuvieron que recurrir a la convocatoria de dos miembros más para que se expidan. El resultado incidirá en la aplicación de esa figura penal en todos los restantes.

Julieta González desapareció el Día de la Primavera de 2016. Tenía 21 años. Su cuerpo fue encontrado en un descampado de Cacheuta, Mendoza, atado de pies y manos y con un golpe en la cabeza. En la investigación judicial se encontraron rastros de piel del imputado bajo las uñas de Julieta, sangre de Julieta en su vehículo y búsquedas en internet que había hecho el sospechoso sobre si podía «detectar ADN de fetos en cadáveres» y «cómo deshacerse de un cuerpo», lo que reforzó la hipótesis de que la había matado al enterarse de que estaba embarazada. Todas pruebasque involucraron a Andrés Di Cesare, un joven de 26 años, hijo de un notable empresario local, con el que tenía una relación, aunque ambos tenían pareja. El tribunal de primera instancia consideró el crimen como homicidio simple y condenó a Di Cesare a 18 años de prisión. En la apelación fiscal el tribunal de Casación aplicó la figura de femicidio y lo condenó a reclusión perpetua. Apeló entonces la defensa y ahora es la Corte Suprema de Nación quien debe decidir si se aplica la figura o no. La duda: si está acreditada la relación entre la víctima y su victimario. En fallo de primera instancia que negó la figura femicidio el tribunal argumentó que “para que se configure la relación de pareja debe existir cierta singularidad, notoriedad y estabilidad entre los miembros de la misma, aun cuando se base en una relación fundamentalmente de contenido sexual. Esta referencia a lo sexual indefectiblemente debe llevar un cierto compromiso emocional puesto que de otro modo caemos en la mera genitalidad, lo que por cierto no permite por sí configurar el concepto de pareja”. (SIC) También se dedicó -como ya es costumbre y a pesar de que los tratados internacionales suscriptos por el Estado argentino lo impiden- a analizar la conducta de la víctima, a quien consideró “decidida, independiente y de personalidad extrovertida”, negando así la otra condición legal para aplicar esa figura: la de vulnerabilidad y desigualdad.

El solo hecho de que existan dudas en el máximo tribunal de justicia sobre la aplicación de la figura de femicidio en este caso ya debe considerarse una señal de alerta que debería movilizar a todo el movimiento de mujeres y diversidades como aquel 6 de junio de 2015, pero no: así estamos este 2025.

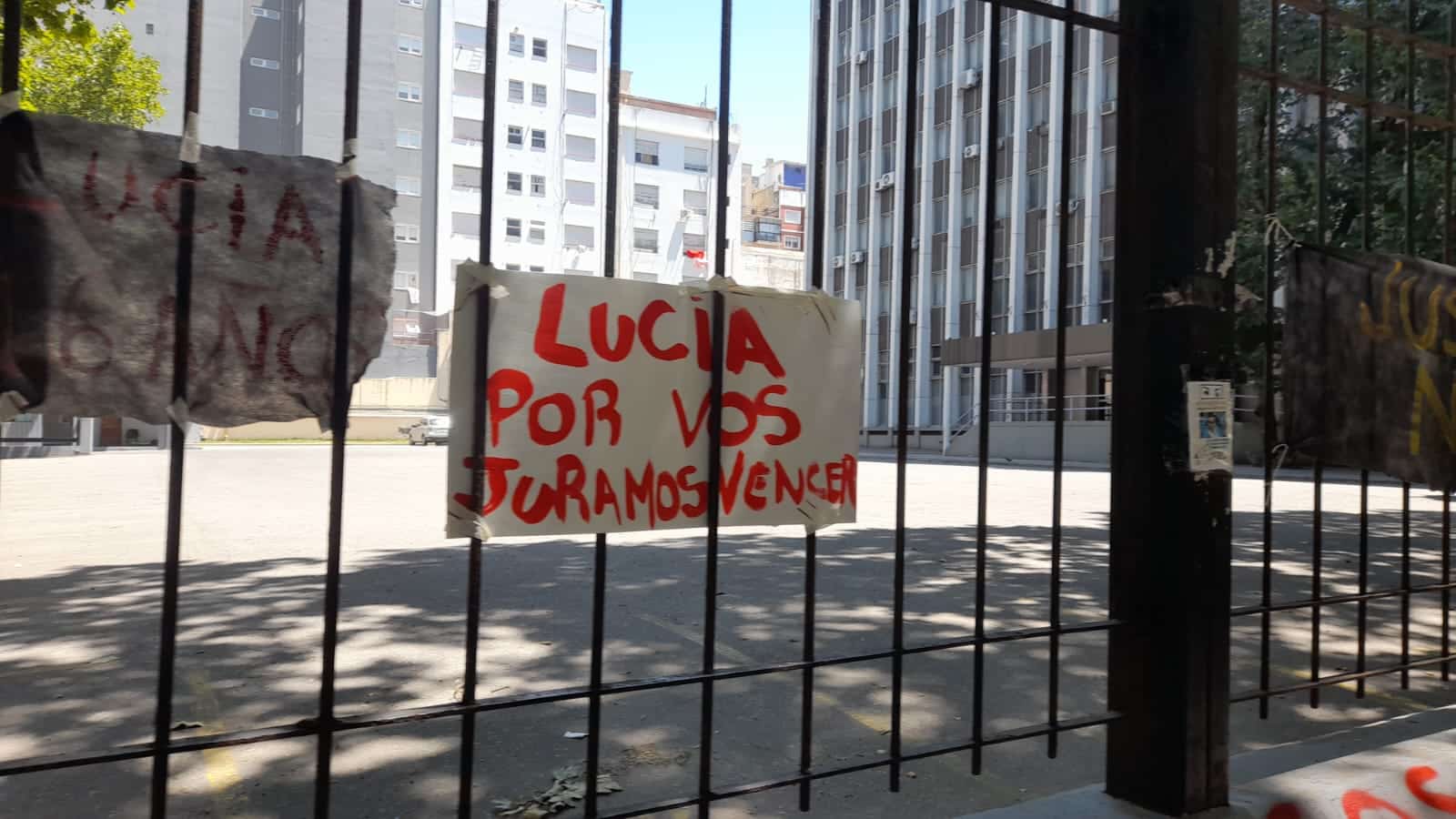

En la primera foto, parte de la acción llevada a cabo en Mar del Plata el último 31 de diciembre contra la libertad a uno de los responsables del femicidio de Lucía Pérez. En la segunda, el mismo día, imagen de la movilización de las mujeres en Tucumán por el sobreseimiento de los ex jugadores de Vélez Sarsfield acusados de violación.

Poder Legislativo: tiene en su agenda inmediata el tratamiento de leyes impulsadas por el Poder Ejecutivo, entre las más importante la que elimina del Código Penal la figura de femicidio, pero también la que criminaliza las “falsas denuncias”, aun cuando su incidencia es mínima en la realidad. No existen, por otro lado, ninguna iniciativa de la oposición para impulsar otro tipo de proyectos que aseguren las condiciones de contención y prevención de estas violencias. Ningún sector político trabajó en la declaración de emergencia de violencia de género ante el desmantelamiento de los escasos programas de ayuda a las víctimas, que han sufrido el mismo trato brutal que personas con discapacidad, por poner solo un ejemplo de sectores que han impuesto a los y las legisladoras la defensa de sus derechos a través de movilizaciones constantes y con claros reclamos que lograron así obtener el apoyo social necesario para presionar al Congreso, así como también iniciar amparos en la justicia que ayudaron a restablecer esos derechos: la motosierra es ilegal, hasta que el Congreso decida lo contrario.

Poder Ejecutivo: Este 2025 el Ministerio de Seguridad, a través del Sistema Integral de Estadísticas Criminales, dio a conocer las cifras correspondientes al año 2024. No figura ya el femicidio como delito. No hay datos oficiales, salvo el registro que da a conocer cada año la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de la Nación, que ha tenido que cambiar su sistema de contabilización de casos para adecuarlo a los compromisos internacionales, ya que hacerlo sólo a través de las caratulas judiciales implicaba validar el sesgo. Este año en el registro del Ministerio de Seguridad la violencia de género sólo está representada en el apartado “delitos contra la integridad sexual”, categoría penal donde se contabilizan, entre otros, las violaciones. En CABA aumentaron un 38%, cifra suficiente para encender la alarma, el grito, el reclamo.

Según los registros de nuestro Observatorio –que coinciden con lo que informó este noviembre la Defensoría del Pueblo de la Nación- las provincias más castigadas por los femicidios fueron Misiones, Neuquén, Santa Cruz, Chaco y Jujuy. En tanto los femicidios territoriales volvieron a golpear a Santa Fe (especialmente a Rosario) rozando los niveles de 2022, el año con mayor cantidad de víctimas.

Esta cartografía de la violencia femicida nos señala el dato que importa, la realidad que duele y la urgencia que nos interpela: la mayoría de las víctimas de esta violencia letal son las pobres. Lo señala también el informe de la Defensoría del Pueblo de la Nación (“En general, la mayoría de las víctimas de femicidio provienen de un estrato socioeconómico bajo.”) y lo determina la situación general que sufre esa población de mujeres y trans que ya no tiene ni los mismos derechos ni el mismo acceso a los mecanismos para garantizarlos que el resto de la población. La consecuencia es que tampoco tiene derecho a la vida. Lo que urge, entonces, es algo que hoy representa es la cifra que falta: la masiva solidaridad social de quienes, por sus privilegios de clase, pueden abrazar sus causas.

Año 2025

Femicidios por mes

Enero 31

Febrero 27

Marzo 27

Julio 27

Octubre 25

Junio 19

Abril 18

Agosto 18

Noviembre 18

Septiembre 16

Mayo 14

Diciembre 31

Funcionarios denunciados por violencia de género

Poder Ejecutivo 22

Poder Judicial 16

Fuerzas de Seguridad 12

Poder Legislativo 7

Iglesia Católica 4

TOTAL 61

Violaciones

| PROVINCIA | 2024 | 2023 | % de aumento | |

| CABA | 498 | 309 | 38% | |

| SAN LUIS | 61 | 52 | 18% | |

| CÓRDOBA | 261 | 229 | 12% | |

| CORRIENTES | 111 | 101 | 10% | |

| CHUBUT | 214 | 201 | 6% | |

| BUENOS AIRES | 2.307 | 2.242 | 3% |

Fuente: Estadísticas Criminales. Ministerio de Seguridad de la Nación

Femicidios territoriales

2025-2022

Santa Fe 104

Buenos Aires 35

Córdoba 4

Otras 10 provincias 11

TOTAL 154

#NiUnaMás

Lucía Pérez: la trama de la injusticia

“¿Por qué se procede de esta manera tan irregular y que revictimiza a esta familia una y otra vez para salvar a personas que se supone que son dos perejiles?” preguntó ayer el abogado Juan Pablo Gallego ante sucesivos cambios de carátulas, sospechosas reprogramaciones de fechas y maniobras que parecen revelar un entramado que busca la impunidad y la negación del femicidio de Lucía, que tenía 16 años. Ocurrió durante una audiencia en el que uno de los acusados pide salidas transitorias. El trasfondo de idas y venidas fue descripto por el abogado: “Lo que pasó es un hecho aberrante, que implicó la muerte atroz de una adolescente de 16 años en circunstancias probadas de narco criminalidad”.

Por Claudia Acuña

Hay que explicar lo inexplicable. Desde que el 8 de octubre de este año la Cámara de Casación modificó el segundo fallo por el crimen de Lucía Pérez para negar su femicidio se desató una catarata de maniobras –de alguna manera hay que llamarlas– para intentar liberar a sus femicidas.

El fallo de Casación confirmó la culpabilidad de Juan Pablo Offidani y Matías Farías y los condenó por los delitos de violación agravada por el uso de estupefacientes y por tratarse de una menor de edad, pero no por su crimen: Lucía simplemente se murió. Esta negación del femicidio tiene como consecuencia un disparate jurídico: por un lado, la familia apeló está decisión; pero al mismo tiempo esta apelación no puede avanzar hasta que no se determine el monto de la condena que le correspondería a Farías por esta nueva tipificación. Si es complicado de comprender, imagínense lo que significa para esta familia soportar lo que la obliga a padecer el Poder Judicial. A saber:

- Para poder determinar el monto de la pena que le correspondería a Farías –que en el segundo fallo y luego del juicio anulado había sido condenado por femicidio y por lo tanto a prisión perpetua– podría corresponderle entonces entre 8 y 20 años de prisión. Para establecer exactamente cuánto, de acuerdo a la evaluación de atenuantes y agravantes, se inventó un tribunal compuesto por tres jueces de diferentes juzgados. Serán los responsables de la audiencia de Cesura que, según dictaminó luego de una audiencia donde acordó con las partes –querella y defensa– cómo sería el procedimiento, se realizará el 29 de abril de 2026 y durante tres días.

- Imagen de la audiencia. A la izquierda, el abogado Juan Pablo Gallego. Arriba, la foto principal, la movilización que acompañó a la familia.

- Unos días después la familia recibió una notificación que le comunicaba que esa audiencia se adelantaba a septiembre. Como su abogado, Juan Pablo Gallego, no estaba ni enterado de esta anticipación –y además se encontraba en España para la fecha pautada– se presentó un escrito denunciado esta irregularidad y solicitando se mantenga lo debidamente acordado: 29 de abril de 2026. Así será.

- Un mes después hubo otra novedad: el nuevo fiscal –cuyo rol se supone que es acusatorio– pidió el cese de la prisión de Farías, aun cuando las instancias de apelación y de establecimiento del nuevo monto de pena estaban pendientes de resolución.

- Unos días después llegó el turno de Offidani: solicitó salidas transitorias. La audiencia que se realizó este miércoles en los tribunales de Mar del Plata fue para decidir si las otorgaban o no.

En esa audiencia el doctor Gallego sintetizó lo que todo este proceder judicial despierta como duda “¿por qué se procede de esta manera tan irregular y que revictimiza a esta familia una y otra vez para salvar a personas que se supone que son dos perejiles? ¿Hay algo más detrás de esta causa que permite forzar tanto los procedimientos judiciales? Si nosotros, como parte querellante, no renunciamos a que se le aplique a ambos la figura de femicidio y eso está todavía en trámite, ¿qué se busca con esto? ¿Qué se fuguen antes de que se resuelva la cuestión central?”

Como respuesta la doctora Romina Merino, abogada defensora de Offidani, propuso: “Miremos para adelante”.

El doctor Gallego replicó:

“Nosotros no vamos a dejar de mirar lo que pasó porque lo que pasó es un hecho aberrante, que implicó la muerte atroz de una adolescente de 16 años en circunstancias probadas de narco criminalidad y eso implica una doble responsabilidad del Estado: por tratarse de una menor y por estar frente a una banda que vendía drogas en la puerta de un colegio, delito por el que cumplen una condena ratificada”.

El juez de garantías que debe evaluar el pedido de Offidani tiene ahora cinco días para determinar si cumple o no con los procedimientos necesarios para obtener los beneficios de la libertad transitoria.

En tanto la familia de Lucía sigue esperando justicia.

Matías, el hermano de Lucía y sus padres Guillermo y Marta.

#NiUnaMás

Adiós a Claudia Rodríguez: la Trans andina que propuso politizar el amor

Referente del movimiento trans latinoamericano, activista, poeta, escritora y tanto más, escribió sobre su infancia, la militancia trans, la vida sexual y se autoproclamó Miss Sida en 2007. Claudia Falleció este 29 de Noviembre. Su pelea incluyó al pueblo mapuche, la educación pública, los sin techo, y planteó siempre una filosa crítica al neoliberalismo, que quita posibilidades de vida y las transforma solo en posibilidad de consumo. En uno de sus viajes a la Argentina compartió con la revista MU sus ideas sobre el orgasmo, el feminismo sin resentimiento, la creación, y por qué hay que politizar el amor. Un modo de homenajearla, de recordarla, y a la vez de volver a estar en contacto con un pensamiento y una acción que dejan una sensible huella cultural, artística y política.

Por María del Carmen Varela

Foto: Lina Etchesuri

ActualidadHace 4 semanas

ActualidadHace 4 semanasItuzaingó: los trabajadores ocupan la fábrica de ascensores Cóndor y proyectan una cooperativa

ComunicaciónHace 3 semanas

ComunicaciónHace 3 semanas19 y 20 de diciembre: La crónica que nos parió

ActualidadHace 1 semana

ActualidadHace 1 semanaInvasión a Venezuela: la verdad detrás del botín

NotaHace 2 semanas

NotaHace 2 semanasMatar por matar: la violencia policial porteña y el crimen en Lugano de Gabriel González

ActualidadHace 4 semanas

ActualidadHace 4 semanasPetróleo y geopolítica: carta de María Galindo a Corina Machado