#NiUnaMás

Generación #NiUnaMás

El Pellegrini fue tomado durante 12 días cuestionando a dos preceptores: uno que golpeó a dos estudiantes, y el otro, acosador. En el Normal 1 el conflicto fue por la ropa. Cómo piensan chicas y chicos que no quieren ser cómplices. ▶ FRANCO CIANCAGLINI

Foto: Nacho Yuchark/lavaca

Son la generación del #NiUnaMenos, con hashtag y todo. Conviene empezar por valorar ese dato para poder entender a estas chicas y estos chicos que van a mil. Que no paran de hablar, de hacer y de organizarse. Que no creen en el silencio ni en la obediencia, más aun cuando se percibe que mucho de lo que aprendieron y aprendimos está mal o es viejo.

Y que muestran que muchas veces hay que dejarlos a ellos, a los más jóvenes, al frente de la clase.

Época

Tienen entre 16 y 19 años y cursan los últimos años del secundario en dos colegios públicos porteños emblemáticos: el Carlos Pellegrini y el Normal 1. Algunos de ellos militan en el semillero de un partido político, otros no, pero todos forman parte del Centro de Estudiantes de sus colegios.

Y todos, además, encabezaron distintas acciones repudiando la violencia machista que se da puertas adentro de sus escuelas.

Construyeron propuestas. Salieron a defenderlas. Y cambiaron cosas que parecían imposibles.

La historia arranca hace poco, en 2013, según fechan los propios involucrados: “Ese año creamos la Comisión de Género en el Centro de Estudiantes, aunque hasta el año pasado no le dimos mucha bola”, confiesa Rocío, quinto año del Normal 1, que sintoniza aquel comienzo real con la marcha del Ni Una Menos que llenó la calles el 3 de junio de 2015.

Ofelia, León, Facundo y Victoria cursan los últimos años en el Carlos Pellegrini y también reconocen en ese día algo así como su propio 24 de marzo: “Marchamos 1.500 personas, una de las marchas más importantes del Pelle”, cuentan.

De eso se trata esta historia: jóvenes peleando por cuestiones similares en distintos lugares en el mismo momento.

Este.

Tipos en pollera

El colegio Carlos Pellegrini estuvo tomado este año durante doce días por los estudiantes y al momento de la entrevista aún seguía sin clases pero por un paro de los docentes, ocho días más.

Las causas de la toma estudiantil, a diferencia de las de otros años que se plantearon en relación a mejoras edilicias o cambios en el plan de estudios, tuvieron que ver exclusivamente con situaciones de violencia machista y acoso:

“Un caso es el de un conflicto que arrancó en 2007, cuando en el marco de otra lucha, quien por entonces era preceptor golpeó a dos estudiantes. A esa misma persona, ahora, la quieren ascender como regente y nosotros entendemos que la escuela no puede premiar a un golpeador. Eso es violencia”, sintetiza Facundo, 17 años.

Camilo completa: “También nos estamos manifestando contra otro preceptor que el año pasado acorraló a una chica de 14 años en el pasillo, e intentó besarla”.

Ninguno de los estudiantes que participaron de la actual toma estaba en el colegio en 2007, cuando ocurrió el primer abuso. Pero el Pellegrini no tardaría en hacerles conocer el rostro y la voz del responsable: Héctor Mastrogiovanni –el preceptor cuestionado- es quien les da la bienvenida a los chicos de primer año, según explican los propios estudiantes.

El relato sobre su ataque contra dos chicas en 2007 circuló de año en año y traspasó las camadas, de modo que Ofelia, León, Facundo y Victoria conocen en detalle qué pasó y quién es Mastrogiovanni, y le siguen el tranco de cerca. Por eso, ante la noticia de su ascenso, no tardaron en reaccionar y plantear la discusión como una cuestión no personal, sino institucional: “Vos no vas a estar acá siempre”, le dijeron los estudiantes al rector Leandro Rodríguez en una reunión presenciada por MU. “Entonces, si no hay una posición claro desde la institución, ¿cómo sabemos si mañana no va a pasar de nuevo?”

Finalmente, la movilización logró las dos cosas: frenar el ascenso del golpeador, y separar al preceptor acosador.

En el Normal 1, por su parte, la discusión se centra el Código de Vestimenta: “Durante el año pasado agudizaron la prohibición de entrar con polleras”, relata Franco, de cuarto año.

Rocío, de quinto: “Entonces llevamos la discusión al rectorado, con la idea de cambiar ese Código. De ese debate resultó un acta que decía que la norma iba a ser más flexible con las compañeras, y se las iba a dejar entrar”.

El pacto no fue cumplido por las autoridades escolares: “Un día dejaron entrar a una chica sí y a otra no con la misma pollera. Era absurdo”.

Frente a esa arbitrariedad, el Centro de Estudiantes se reunió un viernes. Y el lunes siguiente todos fueron de polleras.

En total: 150 personas con polleras, incluidos los varones.

Medios

«Después de tantos años, empezamos a hacernos la siguiente pregunta: ¿por qué?”, explica Rocío en lo que podría ser una síntesis de estas historias. Con esa pregunta, filosófica e inocente a la vez, no construyeron respuestas sino una conversación que persiste: “Lo groso que logró el Ni Una Menos es que esas cosas ahora se puedan hablar. Hace mucho tiempo que los Códigos de Vestimenta existen en los colegios y son súper retrógrados. Pero ahora se desnaturalizó todo más todavía. Que toda la comunidad educativa se ponga en pollera en apoyo a las chicas, es un cambio colectivo muy grande”, analiza León, del Pellegrini, en relación a sus colegas del Normal.

La pollera no es un elemento más en la discusión por la violencia machista: su paradigma, agitado por los medios, simboliza el típico “te la buscaste” como justificación ante un abuso.

Los chicos recuerdan algunos titulares: “Cuando vemos casos horrorosos de chicas de nuestra edad que desaparecen y tienen los finales más horribles, los medios titulan culpando a la mujer: ‘Fue a bailar, estaba vestida así o asá, se juntaba con tal o con cual’”. Victoria, del Pelle, sobre la otra parte de los medios: “Y por otro lado hay programas donde todo el tiempo muestran el culo. Pero a la escuela no podés ir en pollera. Te reprimen”.

Rocío: “Nunca se enseña al hombre a no cosificar a la mujer: siempre se enseña a la mujer a cuidarse. Pero somos completamente libres de vestirnos como queremos y el colegio debe defender esa libertad, no censurarla”.

Límites

Los chicos cuentan que la prohibición se aplicaba de manera arbitraria. “Si les caías mal o no les gustaba lo que tenías puesto, no te dejaban pasar”, resume Franco. El límite concreto estaba borroneado, ya que en el caso del Código de Vestimenta del Normal el texto hablaba de una “ropa adecuada” y no especificaba prendas que sí o prendas que no. El encargado de decidir eso, como en un cuento de Kafka o en la entrada de un boliche, era el Colegio.

Ofelia, presidenta del Centro de Estudiantes del Pellegrini, menciona una paradoja: “En la coordinadora está la discusión de no tener un código de vestimenta, o tener un código de vestimenta que permita todo”. Sobre la cuestión del largo de la pollera, opina Franco: “No se puede generalizar porque no hay dos cuerpos iguales. Una pollera que a una le queda corta, a la otra le queda larga”.

Los estudiantes del Normal, al proponer el cambio del Código, tuvieron que enfrentar esta contradicción: “Nos parecía muy estricto poner esto sí, esto no”, dice Rocío. “Pero al fin y al cabo la palabra se diluye, y si no tenemos algo que nos respalde, ellos siguen decidiendo. Entonces este año dijimos: vamos a poner las polleras dentro de lo que se puede. Y pusimos todo: musculosas, polleras, medibachas”.

Los chicos de Pelle plantean que ellos no se tienen que encargar de poner los límites sino de abrirlos: “Lo importante es primero avanzar contra lo que vemos claramente que está mal. El límite es lo que no queremos”.

Autoridad

«Las autoridades no soportan que les lleves la contra”, dice Juan Bautista cuando se les pregunta por la reacción de las autoridades ante los reclamos. Los chicos dibujan, entonces, una pirámide: profesores, preceptores, psicopedagogos, vicedirectoras y, arriba de todo, el rector. En el caso del Pellegrini también existe un más allá: los gremios, encargados principales de proteger a los preceptores violentos.

En el Normal describen, sin asombro, que la cadena machista tiene hombres en las dos puntas de la pirámide, y mujeres en el medio: psicopedagogas y vicedirectoras. Ellas eran, en lo formal, las encargadas de recibir las denuncias: “Eso es lo peor”, plantea Rocío: “¿Por qué no me entendés, si sos mujer?”. Las respuestas que les daban a las chicas:

“Estás en el ámbito escolar”.

“No es lo mismo una persona adulta que ustedes, que son chicas”.

“Lo que te pasa puede ser provocado por cómo venís vestida”.

“Claro”, dice Rocío. “Te largan el discurso del cuidado y pensás: tienen razón. Pero después te das cuenta de que no”.

¿Cuándo te das cuenta? “Cuando te mienten. Cuando hicimos la marcha de las polleras nos dijeron: no hace falta esta medida, se puede debatir esto. ¡Pero lo veníamos debatiendo desde hacía un año y nadie nos hacía caso!”.

Otra muestra de estilo se nota cuando las llamadas autoridades utilizan la amenaza: “Te van con esto de que te van a meter una sanción, sobre todo para asustar a los más chicos”.

Franco ilustra: “Por ejemplo, te ponen media falta por defender a una chica a la que no dejan pasar”.

Juan Bautista, del Normal: “Es lógico que los estudiantes no se queden callados si los afecta una decisión arbitraria de una autoridad. No tienen por qué quedarse callados, ni tener miedo de luchar por lo que les corresponde”.

Desde el Pellegrini suman: “Antes, las autoridades tenían la potestad de pegarle a un estudiante y no pasaba nada. O un profesor podía hacer pasar al frente a una estudiante para mirarle el culo. Pero ahora hay mucha más conciencia. Está aceptado que todo eso es violencia”.

León: “Estamos atentos a todo. A que un preceptor levante la voz en el aula, o un profesor haga un comentario desubicado. No hay que dejarlo pasar”.

Victoria: “Con el ascenso del preceptor a regente, el mensaje que bajaba el Pellegrini era que si te maltrataban por tu condición de mujer, tenías que seguir así, no pasaba nada. A las mujeres el colegio les estaba enseñando a callarse. Y a los hombres, que si intentaban dar un beso, acosar o golpear, los iban a premiar”.

Juan: “Se escucha mucho el ‘se empieza en casa’ pero también hay que concientizar en otros ámbitos. El colegio tiene que decirles a los pibes cuáles son sus derechos para que sean libres, no para decirles cómo se tienen que vestir”.

Franco: “Es cierto que la escuela es como una segunda casa. Me dan ganas de ir al colegio porque veo a mis amigos, me divierto y estoy en reuniones donde se habla de cosas interesantes. Así que el lugar donde discutir estas cosas es ahí”.

Y plantea además otra cuestión: “La escuela da la oportunidad de corregir y mejorar lo que uno aprende en casa. Lo que me enseñan mis viejos. A mi madre, por ejemplo, no la dejaban salir por ser mujer; mi abuelo era el hombre de la casa y el que daba las órdenes. Y yo creo que el colegio es el lugar donde darte cuenta si eso está bien o no. Más que matemática o lengua, uno se forma en valores”.

Poder

Rocío, del Normal: “Llegar a esta discusión es producto de la organización del Centro de Estudiantes. Antes se tomaban cuestiones de género, pero quedaban ahí, y los problemas se repetían. Este año nos empezamos a poner más duros con estos temas, para que nos presten atención”.

Ofelia, del Pellegrini: “Problemas hay un millón y no se puede luchar por todos, lastimosamente. Ahora nos acosa el tema del boleto educativo con el aumento del transporte, lo caras que son las fotocopias, lo caro que está todo. Pero lo principal es dar el espacio para debatir. Tener reuniones de delegados, asambleas masivas. Una de las razones por las que ganamos la lucha fue porque la toma duró 12 días y nunca bajó la cantidad de gente. Eso es lo bueno de la organización: no que se implante una idea, sino que una asamblea masiva respalde las medidas que votó. Así nos manejamos, intentando que las discusiones se den entre todos”.

Facundo aporta otra lección de estos días: “No tratamos de implantar ideas. Siempre se debatió en asambleas, desde la base. Porque si tenés a cinco pibes que saben que pasa algo, pero la gente no conoce el caso, vas a tomar el colegio y vas a estar vos solo diciendo: ‘qué luchador que soy’. Creo que podemos instalar temas, pero en nuestra calidad de estudiantes, y si nuestros compañeros los sienten como propios. Que la agenda la marquen ellos”.

Futuro en presente

Rocío: “No sé si la frase cliché de ‘somos el futuro’ es cierta. Pero quizá tenemos la oportunidad de hacer algo ahora para que ese futuro sea distinto. Yo estoy en 5° año, después me iré de este colegio. El cambio del Código de Vestimenta no va a regir más para mí, pero sí para las generaciones que sigan yendo al Normal. Entonces este es el momento, mi momento, nuestro momento. Si no solucionamos ahora las cosas, todo lo que criticamos va a seguir ocurriendo”.

Franco: “Si nosotros no tomamos la iniciativa, ¿quién lo va a hacer? Las personas que tienen el poder para cambiar algo no lo hacen, porque ese poder lo usan para otras cosas. Entonces, ¿quién va a estar luchando por estas cuestiones? Nosotros. Y cuando nos vayamos, serán los pibes que vienen atrás”.

#NiUnaMás

Informe femicidios 2025: el año del negacionismo de Estado

Por el Observatorio de Violencia Patriarcal Lucía Pérez

Femicidios y transfemicidios: 271

Tentativas de femicidios 243

Infancias huérfanas por femicidios 153

Femicidas suicidados 31

Marchas para exigir justicia 223

Si la única verdad es la realidad este 2025 es contundente. La cifra de 271 femicidios y transfemicidios no alcanza, sin embargo, a dar dimensión real de lo que significan estos crímenes en los que el Estado tiene una responsabilidad directa, que es justamente lo que nos advierte este año. La intervención sistémica y decidida, convertida en política de Estado, para negar la figura de femicidio es parte de esta realidad que deforma los datos y la información pública “hasta distorsionar esa verdad para amoldarla a su perspectiva”, tal cual no advierte Hanna Arendt en su libro Los orígenes del totalitarismo. El objetivo, nos alerta, Arendt, es que ya no podamos distinguir lo verdadero de lo falso.

Esta operación que fue definida conceptualmente como “negacionismo” es analizada en clave contemporánea por la filósofa italiana Donatella Di Cesare en su libro Si Auschwitz no es nada. “Los negacionistas -que operan como dobermans del pensamiento- que nos preguntan por una cifra -¿hay 6 millones de judíos exterminados por el Holocausto? ¿hay 30 mil desaparecidos por la dictadura Argentina?- no tienen una duda real. De hecho ni siquiera son dudas: son intervenciones políticas.” Lo que hacen con esa pregunta es negar o aminorar esos hechos. “Su pretensión es hacer pasar a las víctimas por farsantes, a los testigos por mentirosos y a los sobrevivientes por falsificadores”.

¿Por qué?

Responde Di Cesare: “porque los primeros en instalar la negación fueron los perpetradores de los crímenes cometidos”.

¿Hay entonces 271 femicidios y transfemicidios?

Sí y también hay más, que han quedado ocultos tras el procedimiento negacionista estatal destinado a disminuir la cifra y a dificultar el acceso a la información a los sistemas de control ciudadano, tales como los que realizamos en nuestro Observatorio.

Una posible conclusión: al aplicar este procedimiento negacionista a los femicidios y transfemicidios el Estado está confesando su participación.

Veamos cómo.

En Argentina este año se avanzó un paso más en el proceso negacionista: la construcción de las cifras que se adecuen al objetivo ideológico de quienes administran el Estado. Para lograrlo tienen a su favor el manejo total de las herramientas y la capacidad absoluta de trabajar en todos los campos hasta obtener el resultado deseado y a través de cada eslabón que compone al Estado:

Poder Judicial: Jugó un rol decisivo en esta operación al negar la figura de femicidio en casos concretos-el crimen de la periodista Griselda Blanco es uno de los más dramáticos ejemplos-, y recaratulando otros en instancias de apelación. El primero fue el de Lucía Pérez, justamente el que originó el primer Paro de Mujeres. No hay ni siquiera pudor en ocultar su intención.

En estos días de diciembre, además, la Corte Suprema de Justicia de la Nación deberá pronunciarse sobre el primer caso de femicidio que llega a esa instancia y ya se sabe que las opiniones de los jueces están divididas porque tuvieron que recurrir a la convocatoria de dos miembros más para que se expidan. El resultado incidirá en la aplicación de esa figura penal en todos los restantes.

Julieta González desapareció el Día de la Primavera de 2016. Tenía 21 años. Su cuerpo fue encontrado en un descampado de Cacheuta, Mendoza, atado de pies y manos y con un golpe en la cabeza. En la investigación judicial se encontraron rastros de piel del imputado bajo las uñas de Julieta, sangre de Julieta en su vehículo y búsquedas en internet que había hecho el sospechoso sobre si podía «detectar ADN de fetos en cadáveres» y «cómo deshacerse de un cuerpo», lo que reforzó la hipótesis de que la había matado al enterarse de que estaba embarazada. Todas pruebasque involucraron a Andrés Di Cesare, un joven de 26 años, hijo de un notable empresario local, con el que tenía una relación, aunque ambos tenían pareja. El tribunal de primera instancia consideró el crimen como homicidio simple y condenó a Di Cesare a 18 años de prisión. En la apelación fiscal el tribunal de Casación aplicó la figura de femicidio y lo condenó a reclusión perpetua. Apeló entonces la defensa y ahora es la Corte Suprema de Nación quien debe decidir si se aplica la figura o no. La duda: si está acreditada la relación entre la víctima y su victimario. En fallo de primera instancia que negó la figura femicidio el tribunal argumentó que “para que se configure la relación de pareja debe existir cierta singularidad, notoriedad y estabilidad entre los miembros de la misma, aun cuando se base en una relación fundamentalmente de contenido sexual. Esta referencia a lo sexual indefectiblemente debe llevar un cierto compromiso emocional puesto que de otro modo caemos en la mera genitalidad, lo que por cierto no permite por sí configurar el concepto de pareja”. (SIC) También se dedicó -como ya es costumbre y a pesar de que los tratados internacionales suscriptos por el Estado argentino lo impiden- a analizar la conducta de la víctima, a quien consideró “decidida, independiente y de personalidad extrovertida”, negando así la otra condición legal para aplicar esa figura: la de vulnerabilidad y desigualdad.

El solo hecho de que existan dudas en el máximo tribunal de justicia sobre la aplicación de la figura de femicidio en este caso ya debe considerarse una señal de alerta que debería movilizar a todo el movimiento de mujeres y diversidades como aquel 6 de junio de 2015, pero no: así estamos este 2025.

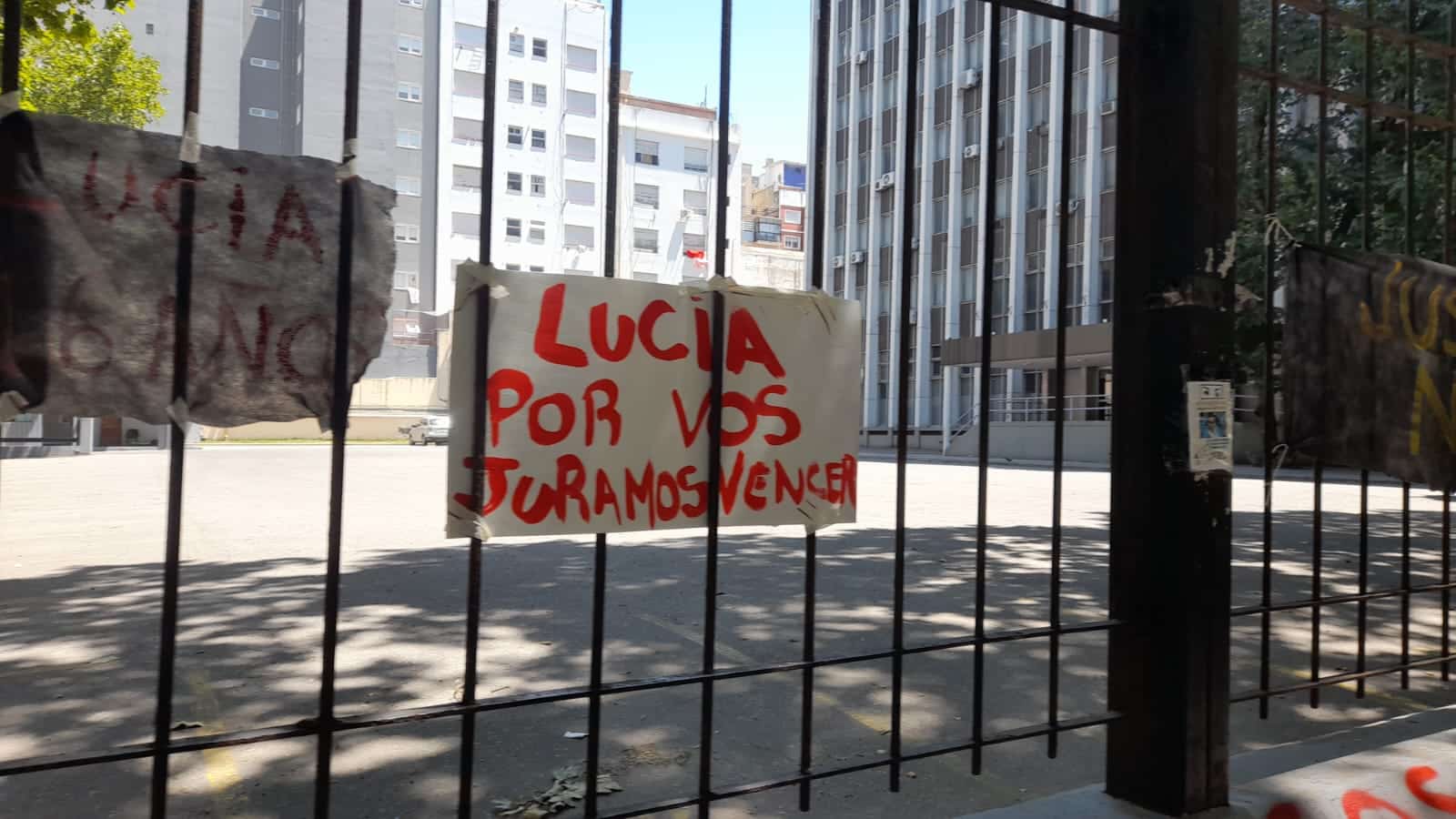

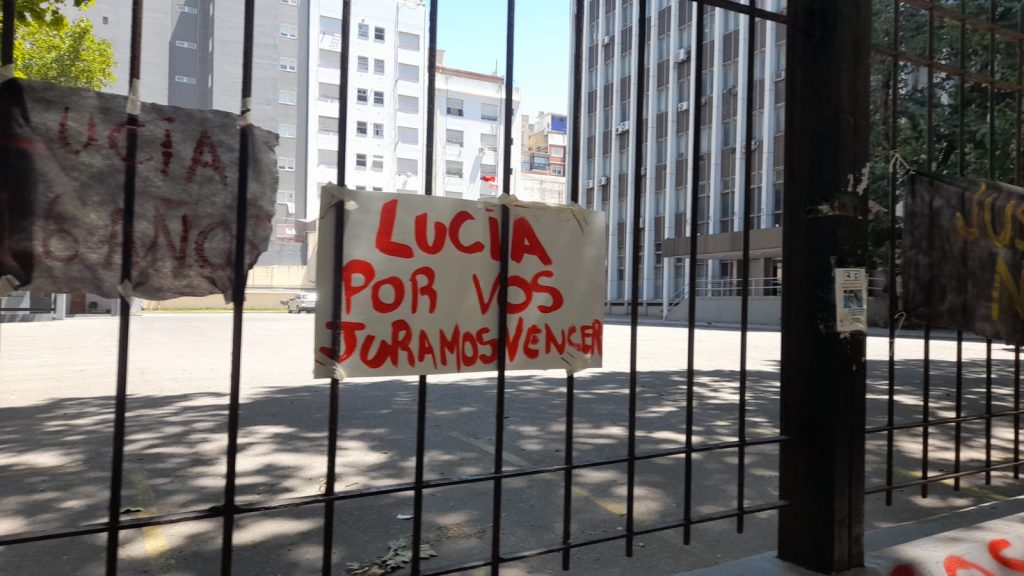

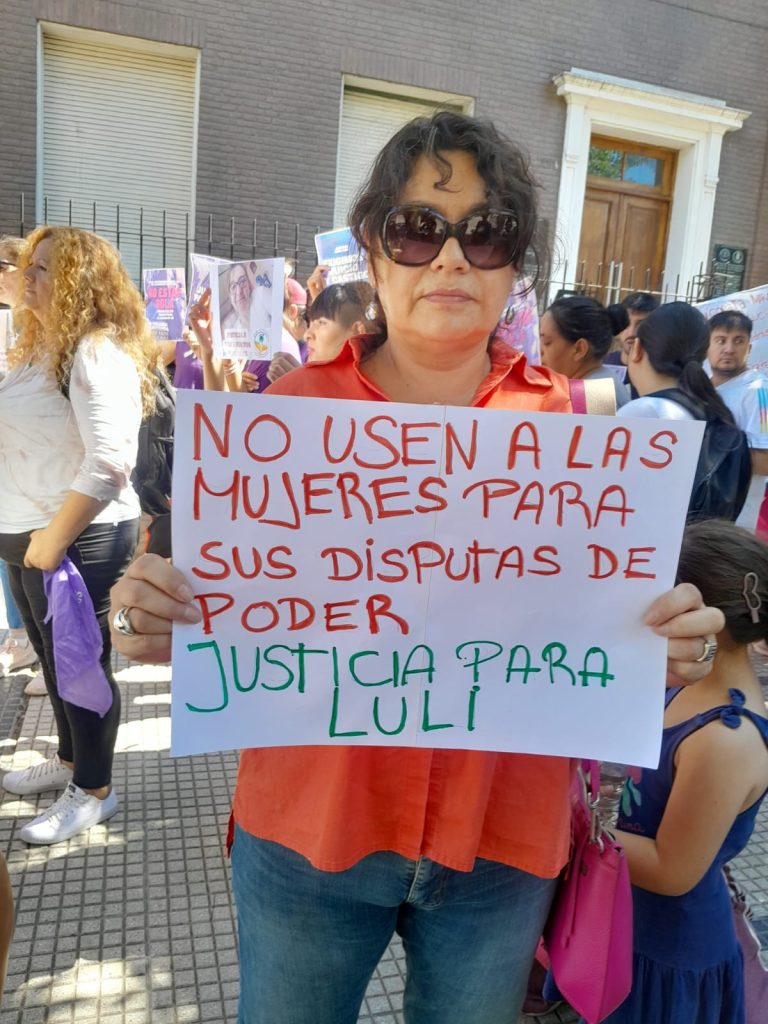

En la primera foto, parte de la acción llevada a cabo en Mar del Plata el último 31 de diciembre contra la libertad a uno de los responsables del femicidio de Lucía Pérez. En la segunda, el mismo día, imagen de la movilización de las mujeres en Tucumán por el sobreseimiento de los ex jugadores de Vélez Sarsfield acusados de violación.

Poder Legislativo: tiene en su agenda inmediata el tratamiento de leyes impulsadas por el Poder Ejecutivo, entre las más importante la que elimina del Código Penal la figura de femicidio, pero también la que criminaliza las “falsas denuncias”, aun cuando su incidencia es mínima en la realidad. No existen, por otro lado, ninguna iniciativa de la oposición para impulsar otro tipo de proyectos que aseguren las condiciones de contención y prevención de estas violencias. Ningún sector político trabajó en la declaración de emergencia de violencia de género ante el desmantelamiento de los escasos programas de ayuda a las víctimas, que han sufrido el mismo trato brutal que personas con discapacidad, por poner solo un ejemplo de sectores que han impuesto a los y las legisladoras la defensa de sus derechos a través de movilizaciones constantes y con claros reclamos que lograron así obtener el apoyo social necesario para presionar al Congreso, así como también iniciar amparos en la justicia que ayudaron a restablecer esos derechos: la motosierra es ilegal, hasta que el Congreso decida lo contrario.

Poder Ejecutivo: Este 2025 el Ministerio de Seguridad, a través del Sistema Integral de Estadísticas Criminales, dio a conocer las cifras correspondientes al año 2024. No figura ya el femicidio como delito. No hay datos oficiales, salvo el registro que da a conocer cada año la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de la Nación, que ha tenido que cambiar su sistema de contabilización de casos para adecuarlo a los compromisos internacionales, ya que hacerlo sólo a través de las caratulas judiciales implicaba validar el sesgo. Este año en el registro del Ministerio de Seguridad la violencia de género sólo está representada en el apartado “delitos contra la integridad sexual”, categoría penal donde se contabilizan, entre otros, las violaciones. En CABA aumentaron un 38%, cifra suficiente para encender la alarma, el grito, el reclamo.

Según los registros de nuestro Observatorio –que coinciden con lo que informó este noviembre la Defensoría del Pueblo de la Nación- las provincias más castigadas por los femicidios fueron Misiones, Neuquén, Santa Cruz, Chaco y Jujuy. En tanto los femicidios territoriales volvieron a golpear a Santa Fe (especialmente a Rosario) rozando los niveles de 2022, el año con mayor cantidad de víctimas.

Esta cartografía de la violencia femicida nos señala el dato que importa, la realidad que duele y la urgencia que nos interpela: la mayoría de las víctimas de esta violencia letal son las pobres. Lo señala también el informe de la Defensoría del Pueblo de la Nación (“En general, la mayoría de las víctimas de femicidio provienen de un estrato socioeconómico bajo.”) y lo determina la situación general que sufre esa población de mujeres y trans que ya no tiene ni los mismos derechos ni el mismo acceso a los mecanismos para garantizarlos que el resto de la población. La consecuencia es que tampoco tiene derecho a la vida. Lo que urge, entonces, es algo que hoy representa es la cifra que falta: la masiva solidaridad social de quienes, por sus privilegios de clase, pueden abrazar sus causas.

Año 2025

Femicidios por mes

Enero 31

Febrero 27

Marzo 27

Julio 27

Octubre 25

Junio 19

Abril 18

Agosto 18

Noviembre 18

Septiembre 16

Mayo 14

Diciembre 31

Funcionarios denunciados por violencia de género

Poder Ejecutivo 22

Poder Judicial 16

Fuerzas de Seguridad 12

Poder Legislativo 7

Iglesia Católica 4

TOTAL 61

Violaciones

| PROVINCIA | 2024 | 2023 | % de aumento | |

| CABA | 498 | 309 | 38% | |

| SAN LUIS | 61 | 52 | 18% | |

| CÓRDOBA | 261 | 229 | 12% | |

| CORRIENTES | 111 | 101 | 10% | |

| CHUBUT | 214 | 201 | 6% | |

| BUENOS AIRES | 2.307 | 2.242 | 3% |

Fuente: Estadísticas Criminales. Ministerio de Seguridad de la Nación

Femicidios territoriales

2025-2022

Santa Fe 104

Buenos Aires 35

Córdoba 4

Otras 10 provincias 11

TOTAL 154

#NiUnaMás

Lucía Pérez: la trama de la injusticia

“¿Por qué se procede de esta manera tan irregular y que revictimiza a esta familia una y otra vez para salvar a personas que se supone que son dos perejiles?” preguntó ayer el abogado Juan Pablo Gallego ante sucesivos cambios de carátulas, sospechosas reprogramaciones de fechas y maniobras que parecen revelar un entramado que busca la impunidad y la negación del femicidio de Lucía, que tenía 16 años. Ocurrió durante una audiencia en el que uno de los acusados pide salidas transitorias. El trasfondo de idas y venidas fue descripto por el abogado: “Lo que pasó es un hecho aberrante, que implicó la muerte atroz de una adolescente de 16 años en circunstancias probadas de narco criminalidad”.

Por Claudia Acuña

Hay que explicar lo inexplicable. Desde que el 8 de octubre de este año la Cámara de Casación modificó el segundo fallo por el crimen de Lucía Pérez para negar su femicidio se desató una catarata de maniobras –de alguna manera hay que llamarlas– para intentar liberar a sus femicidas.

El fallo de Casación confirmó la culpabilidad de Juan Pablo Offidani y Matías Farías y los condenó por los delitos de violación agravada por el uso de estupefacientes y por tratarse de una menor de edad, pero no por su crimen: Lucía simplemente se murió. Esta negación del femicidio tiene como consecuencia un disparate jurídico: por un lado, la familia apeló está decisión; pero al mismo tiempo esta apelación no puede avanzar hasta que no se determine el monto de la condena que le correspondería a Farías por esta nueva tipificación. Si es complicado de comprender, imagínense lo que significa para esta familia soportar lo que la obliga a padecer el Poder Judicial. A saber:

- Para poder determinar el monto de la pena que le correspondería a Farías –que en el segundo fallo y luego del juicio anulado había sido condenado por femicidio y por lo tanto a prisión perpetua– podría corresponderle entonces entre 8 y 20 años de prisión. Para establecer exactamente cuánto, de acuerdo a la evaluación de atenuantes y agravantes, se inventó un tribunal compuesto por tres jueces de diferentes juzgados. Serán los responsables de la audiencia de Cesura que, según dictaminó luego de una audiencia donde acordó con las partes –querella y defensa– cómo sería el procedimiento, se realizará el 29 de abril de 2026 y durante tres días.

- Imagen de la audiencia. A la izquierda, el abogado Juan Pablo Gallego. Arriba, la foto principal, la movilización que acompañó a la familia.

- Unos días después la familia recibió una notificación que le comunicaba que esa audiencia se adelantaba a septiembre. Como su abogado, Juan Pablo Gallego, no estaba ni enterado de esta anticipación –y además se encontraba en España para la fecha pautada– se presentó un escrito denunciado esta irregularidad y solicitando se mantenga lo debidamente acordado: 29 de abril de 2026. Así será.

- Un mes después hubo otra novedad: el nuevo fiscal –cuyo rol se supone que es acusatorio– pidió el cese de la prisión de Farías, aun cuando las instancias de apelación y de establecimiento del nuevo monto de pena estaban pendientes de resolución.

- Unos días después llegó el turno de Offidani: solicitó salidas transitorias. La audiencia que se realizó este miércoles en los tribunales de Mar del Plata fue para decidir si las otorgaban o no.

En esa audiencia el doctor Gallego sintetizó lo que todo este proceder judicial despierta como duda “¿por qué se procede de esta manera tan irregular y que revictimiza a esta familia una y otra vez para salvar a personas que se supone que son dos perejiles? ¿Hay algo más detrás de esta causa que permite forzar tanto los procedimientos judiciales? Si nosotros, como parte querellante, no renunciamos a que se le aplique a ambos la figura de femicidio y eso está todavía en trámite, ¿qué se busca con esto? ¿Qué se fuguen antes de que se resuelva la cuestión central?”

Como respuesta la doctora Romina Merino, abogada defensora de Offidani, propuso: “Miremos para adelante”.

El doctor Gallego replicó:

“Nosotros no vamos a dejar de mirar lo que pasó porque lo que pasó es un hecho aberrante, que implicó la muerte atroz de una adolescente de 16 años en circunstancias probadas de narco criminalidad y eso implica una doble responsabilidad del Estado: por tratarse de una menor y por estar frente a una banda que vendía drogas en la puerta de un colegio, delito por el que cumplen una condena ratificada”.

El juez de garantías que debe evaluar el pedido de Offidani tiene ahora cinco días para determinar si cumple o no con los procedimientos necesarios para obtener los beneficios de la libertad transitoria.

En tanto la familia de Lucía sigue esperando justicia.

Matías, el hermano de Lucía y sus padres Guillermo y Marta.

#NiUnaMás

Adiós a Claudia Rodríguez: la Trans andina que propuso politizar el amor

Referente del movimiento trans latinoamericano, activista, poeta, escritora y tanto más, escribió sobre su infancia, la militancia trans, la vida sexual y se autoproclamó Miss Sida en 2007. Claudia Falleció este 29 de Noviembre. Su pelea incluyó al pueblo mapuche, la educación pública, los sin techo, y planteó siempre una filosa crítica al neoliberalismo, que quita posibilidades de vida y las transforma solo en posibilidad de consumo. En uno de sus viajes a la Argentina compartió con la revista MU sus ideas sobre el orgasmo, el feminismo sin resentimiento, la creación, y por qué hay que politizar el amor. Un modo de homenajearla, de recordarla, y a la vez de volver a estar en contacto con un pensamiento y una acción que dejan una sensible huella cultural, artística y política.

Por María del Carmen Varela

Foto: Lina Etchesuri

NotaHace 1 semana

NotaHace 1 semanaComienza un juicio histórico por fumigaciones con agrotóxicos en Pergamino

NotaHace 2 semanas

NotaHace 2 semanasAdiós, Capitán Beto

PortadaHace 5 días

PortadaHace 5 díasOtra marcha de miércoles: video homenaje a la lucha de jubiladas y jubilados

NotaHace 3 semanas

NotaHace 3 semanasGesta por el agua: Mendoza se moviliza a Uspallata contra la avanzada megaminera

NotaHace 2 semanas

NotaHace 2 semanasMás de 30 mil hectáreas quemadas en Chubut: “El pueblo está solo”