#NiUnaMás

La sociedad contra el narco: cómo se organizan los barrios

Cómo enfrentan el avance narco dos centros barriales de la Villa 21/24 (CABA) y Puerta de Hierro (La Matanza) que reciben a jóvenes adictos. Lo que cuentan esos jóvenes: la realidad del barrio, los transas, los efectos de la crisis, las cosas que logran transformar vidas. Lo que se puede cambiar y lo que no en esta investigación que compartimos: La vida como viene, publicada en la revista MU.

Por Lucas Pedulla

Fotos: Juan Valeiro

El lugar no es una oficina de la ONU, sino una parroquia.

El barrio no es la vanidad de un ministerio, sino la villa 21/24.

Y la persona que habla no es un funcionario de traje y corbata, con voz coucheada para alguna campaña electoral, sino el padre Lorenzo Toto de Vedia, vestido con jean y campera deportiva, que dice con voz ronca entre misas, líos barriales y gripes varias lo que ningún candidato en estos meses electorales: “Así como en 2009 los curas sacamos un documento que decía que en las villas la droga estaba despenalizada de hecho, hoy podríamos decir que lo que está despenalizado de hecho es el narcotráfico”.

Detrás tiene a Cristo en la cruz, carteles con mensajes de amor al papa Francisco, una foto de Francisco, otra de su sucesor León XIV, y un santuario con imágenes de personas de este barrio. Un vecino entra a rezar, otro ingresa con un andador para sentarse un rato y una mujer pregunta cuáles son los horarios para hacer los trámites por el DNI de su hija.

El documento de 2009 del que habla Toto lo escribieron los curas villeros cuando el debate de entonces giraba en torno a la despenalización. El tono fue: ojo que en los barrios eso ya sucede. El padre Pepe Di Paola, párroco de esta misma iglesia que encabezaba las firmas al poco tiempo tuvo que irse por las amenazas. Pasaron 16 años, varios gobiernos y campañas, pero a fines de junio la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) sacó otro texto con un título llano: “Si el Estado se corre, entra el narcotráfico”.

Los obispos dijeron: “Vemos con preocupación y dolor que la retirada del Estado de esos ámbitos abre paso al avance del narcotráfico, que ocupa ese lugar vacío y se convierte en una suerte de Estado paralelo, donde los narcos ofrecen a los jóvenes una vida corta pero aparentemente mejor, y esto a cambio de su dignidad, su libertad y, muchas veces, su vida”.

Lo narco, el consumo, el hambre y la falta de trabajo también se revelaron como parte de la agenda que los barrios sacaron a la calle el 7 de agosto, en el día de San Cayetano, un temario a priori invisible para la discusión política en un año electoral.

Desde la 21/24 y la parroquia Virgen de Caacupé, en Barracas, Toto muestra lo que sí es visible desde abajo: “Hoy se notan más pibes que van dejando la escuela, que se entusiasman por lo que les puede dar un transa. Porque, entre otras cosas, ya ni siquiera ven a sus papás laburando. Se ve mucho el rompimiento del tejido social. Y a la familia deshilachada”.

Pero, también, se ve lo complejo: “El hijo del transa te manda pibes para recuperarse, porque viene a catequesis”. En la cotidianidad de esta frase hay una madeja insondable, y quien la hace visible es uno de los pocos actores que hacen algo con el destino de miles de personas frente a las profundidades de lo que hoy llamamos “lo narco”.

El lugar al que llegan es uno de los centros barriales llamados Hogar de Cristo, una experiencia que nació en este barrio y hoy tiene más de 300 puntos en todo el país.

Uno de sus lemas es, también, llano: “La vida como viene”.

Y la vida, en la Argentina 2025, llega cada día más rota.

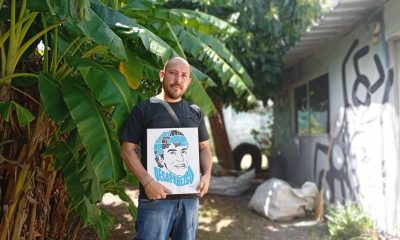

El cura Toto de Vedia: “Hoy lo que está despenalizado es el narcotráfico”. Y Gualeguay Ozuna, en Puerta de Hierro, La Matanza: del consumo y la depresión a salir del pozo y aprender a ayudar a otros.

Comunidad organizada

La referencia de Toto al documento de 2009 ubica una cronología. Dos años antes, en 2007, los obispos de América Latina y el Caribe se habían juntado en la Conferencia de Aparecida, en Brasil, donde por primera vez hablaron del consumo y el tráfico de drogas como una “pandemia”, y describieron: “El problema de la droga es como una mancha de aceite que invade todo. No reconoce fronteras, ni geográficas ni humanas”.

En 2008, esa mancha empujó a los curas a pensar algo. “Antes trabajábamos con los pibes, nos apoyábamos en comunidades terapéuticas, pero veíamos que había que crear algo nuevo porque no dábamos en la tecla”. El consumo de paco crecía, no solo en vecinos del barrio sino en personas que venían de provincia de Buenos Aires y se quedaban. Aparecieron ranchadas en las avenidas que antes no estaban. “Gente en situación de calle producto del consumo”, explica Toto. Se inspiraron en la figura del santo jesuita San Alberto Hurtado, creador del Hogar de Cristo en Chile para personas de la calle, y fundaron el centro barrial Hurtado como el primer Hogar de Cristo en Argentina para atender el consumo.

La inauguración fue el jueves santo y estuvo presente el entonces arzobispo de Buenos Aires, Jorge Bergoglio. “Leyó la parábola del buen samaritano, quien no le puso requisitos, condiciones ni horarios al que estaba tirado en el camino sino que recibió la vida como viene”, recuerda Toto. Los curas decidieron no poner como director a un trabajador social o a un psicólogo, sino a un vecino del barrio que había misionado en varias provincias. “Era un tipo solidario pero, además, era taxista”, dice Toto. “Con una camionetita recorría el barrio, juntaba a los pibes y los llevaba al centro barrial. Le decíamos la autolancia”.

¿Qué seguía después? “El centro era para ir a comer. Fuimos viendo que al chico no es que le gustaba la droga como a quien le gusta el dulce de leche, sino que el paco es la cara de la exclusión que vive. Era acompañar el paco y su circunstancia: su tiempo libre, su trabajo, su salud, sus temas judiciales, su vivienda. Llega al centro, descubrimos que tiene que desintoxicarse en una granja, ¿pero va a volver a la misma casa donde empezó el quilombo? Creamos las casas amigables. Después, vimos que había mucha gente con tuberculosis y armamos el hospitalito. Para estar con los que están detenidos creamos la Casa Libertad, para acompañarlos cuando salen o ir a visitarlos a la cárcel”.

¿Cuál fue la tecla? “Para mí fue y sigue siendo que, en el fondo, es la comunidad la que se ocupa de organizarse. Desde la iglesia se fortaleció una comunidad que encuentra respuestas a lo que el barrio necesita. No es que somos unos iluminados que venimos de San Isidro a encaminar la vida de estos villeros que están en la oscuridad. Viene gente, sí, pero se suma a la comunidad, y desde adentro se van encontrando las respuestas”.

Toto recuerda que, en Río de Janeiro, Francisco dijo que la Iglesia no es una oenegé. “Con todo respeto, pero la oenegé está más afuera”, dice el cura. ¿Por una lógica extractiva? Toto asiente: “En el fondo, es una mentalidad: yo, que tengo, te doy a vos, que no tenés”.

En 2009, año en que los curas sacaron su comunicado, Pepe se fue a Santiago del Estero –donde continúa, después de haber regresado diez años a la villa La Cárcova, en San Martín–, amenazado por los narcos. “Era la voz cantante de un grupo de curas que empezó a levantar la voz”, dice Toto, que enumera el fruto del trabajo de una comunidad que sigue: ocho comedores que alimentan 2.000 personas todos los días, otras 1.500 personas entre el jardín, la primaria, la secundaria y un terciario con la carrera de Enfermería, 600 chicos exploradores, 400 en catequesis, 50 misioneras. Y el Hurtado, ese primer centro barrial, abrió el camino para un dispositivo que sigue creciendo frente a la mancha que avanza.

Vanesa, una de las “madrazas” que reciben a los chicos y los contienen los primeros 15 o 20 días. Facundo y Jony pelan papas para el almuerzo: el daño hacia afuera, el dolor por dentro y el trabajo en el barrio.

Consigo mismo

Antes de ir al Hurtado, Agustín Maidana invita a pasar al Centro Niños de Belén, a pocas cuadras de la parroquia. Hay una mesa larga, con mate cocido y facturas, y diez personas desayunando, de las cuarenta que van por día. Es un centro de “primer umbral”, explica Agustín: “Para los pibes que recién empiezan. Los que están directamente en una situación de consumo. La vida como viene, literal: a veces llegan recontra pasados. Acá se pueden bañar, desayunar y hablar. Algunos quieren internarse. Les pedimos que sigan viniendo y articulamos con el Centro Hurtado”.

Agustín tiene 42 años y un hijo de 7, el mismo tiempo que –cuenta– lleva limpio. “Nací y me crié acá. Quedé en la calle a los 21, cuando mi vieja falleció. Me metí en el consumo. Pasé muchas cosas malas y feas. Paraba acá afuera. Empecé un proceso en el Hurtado y me encontré conmigo mismo, empecé a sentirme parte de esta familia. A valorarme primero, para después acompañar. Cuando me pusieron de coordinador no lo podía creer. Aprendí que la clave es el acompañamiento con la escucha y el estar. Sabemos el dolor de los pibes porque estuvimos ahí. Hay mucha soledad, y acá alguien lo recibe con un abrazo y le pregunta cómo está. Sentís que hay gente que te quiere y se preocupa por vos. Es lindo”.

El Centro abre a las 9 de la mañana. Una hora antes Carolina –51 años– ya está preparando todo: “Vienen de la calle donde reciben mucho desprecio. Acá los recibo con un abrazo”.

Un hombre que desayuna levanta la cabeza: “Esa es la palabra justa. Abrazo”, dice y se emociona. “Soy Darío, 45 años tengo. Lo primero que hago en la mañana es venir y abrazar a Caro. Es todo lo que necesitás en el día o en la vida. El tiempo que ellos nos dan es inigualable, no hay sueldo que lo pueda pagar: es lo más importante que le podés dar a una persona. Porque yo estoy hablando así con vos y, aunque no creas, me estoy desahogando. A estos lugares los ocultan, no tienen mucha difusión. El Estado está ausente. La droga no se va a terminar, pero va a venir una camada de jóvenes que no van a llegar a como estamos nosotros: nos cuesta más porque no tuvimos un lugar así de chicos”.

Darío sigue con su mate cocido.

Una pareja esperando para el almuerzo: un clima diferente que se nota en las sonrisas. Y el desayuno al que llegan unas 40 personas por día. Las formas de resetear existencias, cuerpos, con un apoyo que se manifiesta en acciones y transformaciones concretas.

Papa o pasta

El Hurtado –primer y segundo umbral– queda cruzando la 21/24. Carolina Sting, 47 años, es psicóloga social y parte del equipo de coordinación. “Una de las claves del Hogar es que no tenemos la mirada puesta en la sustancia, sino en la historia de cada persona. Tenemos pibes y pibas completamente rotos, en situación de calle hace más de diez años, sin partida de nacimiento. Esto no es un modelo de autoayuda, donde no hay devolución ni proceso interno, sino apropiarse de la propia historia, trabajar lo que duele, encontrar la herida y empezar a sanar. Sacarse el cartel de ‘soy un adicto’ y empezar a modificar”.

Hoy notan que aumentó el alcoholismo: “Un montón. Hombres que primero se quedan sin laburo, después no pueden pagar sus lugares, quedan en la calle y terminan consumiendo para no volverse locos”. Otro efecto de la crisis: “Muchas mujeres grandes vienen al comedor porque no tienen para comer. Y no podemos decirle que no a una señora de 80 años. Los pibes, ahí, cuidan. Nos pasó que una señora del barrio los corrió de su casa, gritándoles ‘fisuras de mierda’, y hoy es contenida por esos mismos chicos”.

¿Y sobre esos chicos? “Tenemos bien diferenciado el transa del narco, porque el narco no vive acá adentro. Acompañamos un montón de pibes y pibas que son hijos de transas, o acompañantes pares que, en su momento, fueron transas. Al comienzo era algo impensado porque los pibes son re tajantes: si vendiste, arruinaste a un pibe. Y no se corrían. Eso fue cambiando, porque el transa también consume. El que termina vendiendo droga dentro del barrio está tan vulnerado como el que está tirado en la calle”. Estudiaron la composición de esa vulneración: “Lo que fuman no tiene prácticamente nada que ver con la cocaína: es veneno para ratas, vidrio molido, virulana. Los lima”.

Jony (33) y Facundo (35) están pelando papas para el almuerzo. Jony es de González Catán, en La Matanza: “Venía a trabajar a Capital y me volvía. Un día me trajo un pibe. Me quedé un día, dos, tres y llegó un momento en que me quedé un año, dos, colgado de esto”. Facundo es del barrio: “Desde los 17 estoy en el Hogar, con altas y bajas, recaídas. Sé que le hice daño a gente que no lo merecía. Pero a veces cuestiono a la gente de todas las clases que, no siendo de la calle, juzga. No saben el dolor que tenemos por dentro”.

Araceli (35), también del barrio, se suma a la charla: “Hace cinco meses estoy limpia. Vivía abajo de un puente. Iba a la facultad, trabajaba en Falabella, después Falabella cerró, entré a trabajar en un hospital y comencé con el consumo de pasta base. Me robaba cosas del trabajo o iba a robar. Apretaba a la gente de afuera y le vendía ‘chucu’: droga que no era droga. Le decimos ‘chucu’ a algo que no es”.

Facundo muestra una papa: “Te digo que te vendo papa, pero no es papa”.

Araceli: “Es difícil. La pasta base es una droga que afecta a la psiquis, al cuerpo. Sufrí mucho la abstinencia. Me agarraban ataques de pánico, se me tensionaba el músculo, la pierna. Si una persona que fuma marihuana pasa dos días sin fumar, le puede agarrar malhumor. Pero alguien que fuma pasta base, no. El cuerpo te lo pide: temblás, fiebre, diarrea. A la noche no podía dormir, las operadoras decían que mis piernas parecía que querían salir corriendo. La psicóloga me dijo que consumía una droga que me daba algo artificialmente. Empecé a suplementar con la psiquiatría, que te re dopaban. Dos clonazepam de dos miligramos con media prometazina, y el citalopram por la depresión. Ahora tomo media. Y quiero ir desligándome. Jamás me gustaron las pastillas. Cuando empezó la medicación todavía estaba en la calle y vendía clonazepam por base. Lastimosamente es un ámbito jodido, porque cruzás la avenida y ya tenés todo”.

Facundo: “Son dos voces, la buena y la mala, que te hablan constantemente”.

Jony: “Capaz no querés saber nada, te vas por ahí y te cruzás alguno. Acá es como mercado libre: todos venden, todos consumen, todos publican. Si no es uno, es otro. Capaz vienen, revientan ese búnker y listo: el de allá está vendiendo mientras revientan acá”.

Araceli: “La misma gente en consumo, para conseguirse su moneda, compra una cantidad, lo vende a tanto y, mientras, consume otro poco”.

Jony: “Es un ovillo, una maraña, que no termina nunca”. ¿Por qué pensás? “Porque mueve mucha guita. El que la baja y maneja piola tiene toda la red armada. Tienen que hacer una llamada y entran unos cuantos kilos: son escaleras que andá a saber de dónde vienen. Te das cuenta de que viene un lote, algo bueno, porque lo vas a ver en miles de lugares: acá, en el Bajo, como si fuera un súper cargamento que llega y se reparte en todos lados”.

Araceli: “Te dicen que es una droga barata, pero te termina saliendo cara. El efecto te dura tres o cuatro segundos, máximo un minuto, exagerando”.

Facundo señala con el pelapapa un afiche con decenas de caras de hombres, mujeres, incluso niños. “¿Sabés lo que vemos nosotros en ese mural?”, pregunta y se responde. “Todos los pibes que se fueron”.

Es la hora del almuerzo. Todos se sientan y comparten la mesa.

Antes, rezan.

El método

La Familia Grande Hogar de Cristo –así es el nombre completo– es una federación con más de 300 dispositivos en todo el país. Uno de sus referentes y coordinadores nacionales es Pablo Vidal, que vive en Puerta de Hierro, en La Matanza (donde el cura Nicolás Tano Angelotti organiza el centro barrial San José), y también trabaja como coordinador de Desarrollo Humano en Cáritas, cuyas oficinas están a dos cuadras de Plaza de Mayo. La experiencia de Pablo –38 años, laico– comenzó también en el centro barrial Hurtado.

“No es un modelo a replicar sino un método a caminar”, explica Pablo, y cita los cuatro principios del bien común de Francisco: 1) el tiempo es superior al espacio; 2) la unidad es superior al conflicto (“al conflicto hay que abrazarlo”, dice Pablo); 3) la realidad prevalece sobre la idea; 4) el todo es más que las partes y la mera suma de las partes. “Esta experiencia vino a dar una respuesta a un dolor concreto –conecta Pablo–. Y cuando respondés a un dolor del pueblo, eso genera esperanza, motiva y organiza”.

Así como la experiencia de Caacupé empujó posibilidades en otros barrios, la primera experiencia grande fuera del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) fue Gualeguaychú, en Entre Ríos. “El problema más fuerte era el alcohol, no el paco. No había villas. Se llamaba a acompañar una comunidad desde ahí y sirvió para que otros se animen a hacer cosas parecidas. Las drogas no son un problema de las grandes ciudades, las ves en comunidades rurales y aborígenes. El alcohol es, sin dudas, el tema de la Argentina. En el fondo de este drama social, la raíz es la orfandad. Gente que está sola en la vida”.

La falta de trabajo, vivienda y perspectivas, sumadas en un escenario de crisis, refuerzan esa soledad. “Ahí se juega el debate de sentido. Todo lo que no sea darle la posibilidad a un pibe de poder tener su terreno es darle el lugar al narco para esa oferta, ya sea de soldadito, vendiendo o escondiendo cosas en tu casa. Con solo guardar un bolso capaz llegás a fin de mes. Sin agua, con basura, sin escuela ni centros culturales, el corrimiento hace que ese Estado paralelo avance. El paco hizo su aparición por los 2000: son 25 años de una degradación. Hay pocos que lo ven como el subsuelo de la patria y desde el campo popular hace falta describir mejor a ese sujeto. No se lo termina de entender. En las universidades no se ve el problema, no te forman para sacar a un pibe del paco. Y tampoco se debate el narcotráfico, porque no garpa, lleva tiempo, no tiene respuestas inmediatas. Si no pensamos en políticas públicas, la única respuesta va a ser Bukele”.

La parroquia San José, donde vive Pablo, queda en Puerta de Hierro, en La Matanza, a 26 kilómetros de Plaza de Mayo. El año pasado, en el polideportivo Papa Francisco, la comunidad organizó una actividad con otro título llano, para evitar palabreríos comunes: “Indefensión de la comunidad ante el narcotráfico”. MU fue uno de los pocos medios que cubrió una jornada donde jueces federales y fiscales bonaerenses escucharon durante horas el pedido de los vecinos del barrio. El 80% del auditorio lo llenaban los jóvenes de los Hogares de Cristo. Hace menos de una década, ese lugar era un basural, la terminal del “tren del paco”, bautizado así por la cercanía a la estación Villegas del ferrocarril Belgrano Sur. Los chicos bajaban corriendo y se paraban delante del tren para impedir que partiera hasta comprar pasta base. Hoy, allí, funciona de todo: comedores, escuelas, institutos de formación, escuelas de música, jardines. Y los hogares.

Rodrigo Ozuna, 38 años, coordina la Casa Enrique Angelelli, nombre del obispo asesinado por la dictadura el 4 de agosto de 1976 en La Rioja. La Casa es uno de los dispositivos del Hogar San José: “Tenemos tres hospitales de campaña (en el barrio, en la ruta 1001 y en el Mercado Central), que son lugares de primer umbral. Cinco granjas. Y alrededor de 52 casas de recuperación. El dispositivo abarca hoy 2.000 personas internadas”.

Casi la mitad vienen de otras provincias. Ese proceso, a su vez, ayuda a formar casas en otros territorios. “Decimos que exportamos jugadores, porque nos piden llevar la experiencia de San José a las provincias”. En agosto viajaron 15 chicos para formar una granja en Posadas (Misiones) y en septiembre inauguran la primera casa en Corrientes capital. Todos son –lo que llaman– acompañantes pares: “El mismo pibe que estuvo tirado en un pasillo, en la calle, que fue a buscar la comida a un comedor, ayuda al que está llegando”.

Explica el trabajo: “Hay 15 días de adaptación al hogar de primer umbral. Son 15 días de un cuerpo que consume todos los días y paró: hay abstinencia, dolores de muela, fiebre, dolores de rodilla. Estabas acostumbrado a anestesiar tu cuerpo y hoy te estás limpiando. Vemos cómo estás, cómo te manejás, y después entrás a un segundo umbral: entre mes y medio y dos meses, enseñamos a tender tu cama, doblar la ropa, lavarla, sentarte a la mañana a leer el Evangelio, hacer tareas diarias. Acá estás empezando el proceso que viniste a buscar. Pero los chicos que llegan al Hospital de Campaña muchas veces están en duda. En ese amague está el acompañamiento, la charla, el explicarle”.

Los hospitales de campaña suelen ser dispositivos en zonas de conflicto o de combate para atender enfermos y heridos. En Puerta de Hierro está en la entrada al barrio, sobre la avenida Crovara, en diagonal a la estación Villegas: “Somos los médicos y los enfermeros que curamos tu corazón. Venís con el corazón herido, con el alma vacía, quebrado mental, física y espiritualmente. Acompañamos y te enseñamos a vivir bien”. Después de estos procesos, explica Rodrigo, llega la granja: “Son cuatro meses. Primer mes: conocerme, ser familia. Segundo mes: empezar a trabajar. Tercero: sanación. Hablar el porqué, el para qué, qué me pasó. Corazón abierto. Cuarto mes: plan de vida”. Las opciones para el después pueden ser devolverle a la parroquia ese acompañamiento o trabajar: “Tenemos cooperativas de trabajo, panificadoras y una casa de comida, para que aprendan a hacer y puedan vender pan, facturas, tortas, tortillas, milanesas”.

Enfrente de la Casa Angelelli está el Hospital de Campaña. Emanuel, 31 años, de Santa Fe, es el que invita a pasar. La vida como viene, en Puerta, es disímil: “Vienen con medicación o, por ahí, les falta alguna parte del cuerpo”. Cristian tiene 42, llegó de Entre Ríos, y es uno de los coordinadores: “Recibimos al pibe por primera vez. La droga te lleva al extremo física y psicológicamente. Te desordena. La familia es lo primero que te quita. Lo último es el amor propio: no te querés bañar ni afeitar, te da lo mismo comer o no. Trabajamos el hecho de ponerte en el lugar del otro, la tolerancia. Acá no pagás nada, ni comida ni contención ni hotel. Es un cuerpo a cuerpo con la persona, levantarlo a la mañana, recuperar vínculos familiares, terminar la escuela. El problema del adicto no es la droga, sino el poder de decisión. La gran batalla es que lleguen a un segundo umbral”.

Qué ve: “La problemática está peor. Los chicos llegan más rotos que antes. No es lo mismo el consumo de ahora: antes íbamos por etapas, pero ahora el pibe se mete directamente a lo más fuerte y eso lo descompagina más rápido. Acá, el paco. En las provincias, la cascarilla: cocinan la cocaína. Pero un año de consumo acá son seis años del interior”.

Un chico escucha. Se llama Dani y dice: “Hay personas que vienen tiradas sin ganas de vivir. Acá ves a los pibes muriéndose. Tomé la decisión de salir. Estuve en la venta. No tuve papá, no tuve mamá y acá encontré el afecto. Me enojaba, porque nunca tuve enseñanza. Consumo desde los 8 años: tengo 36. Y la lucho día a día. La mejor parte es luchar cuerpo a cuerpo con la persona, dar aliento para que vean de dónde salimos y cómo estamos hoy”.

En la cocina del Hospital de Campaña está Vanesa, 42 años, también vecina, que indica los pasos a seguir para sacar el arroz con pollo del día. Ella es la “madraza” del lugar, otra de las figuras de los Hogares: “Una madraza es la que acompaña al chico, la que lo contiene de una semana a 15 o 20 días. Qué necesita de higiene, toallas, ropas. Acompañar una comida, charlas. Aprenden a cocinar. Compartimos cumpleaños. Jugamos. Es mimarlo”.

Hace un año trabaja en el Hospital. Conoció al padre Tano por intermedio de una amiga. Pesaba 44 kilos por una depresión a causa de una situación de violencia con su expareja. Le propuso sumarse. “Me ayudó mucho. Hoy hasta puedo viajar”, dice. Sobre los chicos: “Tocan fondo demasiado rápido, pero me alegro cuando los veo hacer sus caminos”.

Al contar su trabajo diario, Vanesa sonríe: “Hoy me siento bien”.

La narcoestructura

Hay quienes se tuvieron que ir de sus barrios porque balearon al hijo del transa. Hay quienes fueron transas. Los que cuentan de autos caros que se acercan al barrio para pagar alguna pierna quebrada o casa incendiada. Los que perdieron a sus hermanos atropellados por estar robando en la ruta. Los lastimados por sus madres en el ojo con una botella cortada a los cuatro años. Los abandonados por sus padres. Los que identifican a la policía devolviendo al territorio la droga decomisada en un operativo. Hay dolor y hay violencia.

La vida, como viene, es tan real como tremenda.

“El objetivo es la vida del chico. No importa lo que hiciste”, dice Rodrigo. Frente al corrimiento del Estado y lo narco que avanza, los pibes explican que el narco no te da trabajo, sino que vendas para él, que no es lo mismo: una relación de esclavitud. ¿El abordaje es el mismo? “Despegar de ese lugar es complicado”, explica Rodrigo. “Hablamos del vínculo. Es ver, llevar un plato de comida, sentarte, charlar, preguntarle si tiene DNI, si quiere tenerlo, si tiene TBC o HIV, si quiere que le digamos a la familia que está acá. Eso puede llevar dos meses, cuatro, hasta que el pibe decide: no quiero más, me voy con ustedes. Ve que no es chamuyo: me llevó al hospital, me trajo alimento, me consiguió el DNI. Es un trabajo suave, tranquilo, no se deja de un día para el otro, porque detrás de eso hay problemas: si el chico que vende debe plata, van a ir a apretar a su familia. En el medio, alguien te dice: ‘Me venís a sacar a mi chico’. No, le estoy proponiendo un estilo de vida distinto. No le digo que se va a hacer rico, sino un cambio de vida. La decisión queda en él”.

En San Cayetano se dijo claro: el desfinanciamiento a comedores, el recorte de programas sociales o la parálisis de obras de integración sociourbana permiten el avance de una narcoestructura. Si la política se sentara en serio a tener que pensar una estrategia del problema, desde la experiencia concreta, ¿qué sumarías a pensar?

Empecé a consumir a los 9 años. Tengo 38. Pasaron muchos gobiernos y todos dijeron lo mismo: vamos a luchar contra el narcotráfico. Algunos lucharon más, otros menos, otros no luchan, pero seguimos en el mismo rol: no luchemos contra, luchemos para que el narco no mate a los pibes. Una política para que los chicos no duerman en la calle, no tengan frío y no se mojen. Otra para que tengan un comedor todos los días. Otra para que tengan un espacio donde se puedan bañar. El narco, el que trae la droga, no va a cambiar: si no la hace uno, la hace el otro. Mi lucha diaria es con el pibe para el pibe, antes de poner una política de Estado que busque al que trae y distribuye. Detrás de esa distribución hay vidas, chicos que eligen eso porque están desordenados. Cuando anuncian el decomiso de 50 kilos de cocaína agarran al gil. ¿Y el narco? No sabemos. Pero sí al gil. Me incluyo, porque en algún momento lo hice, pero el pibe no lo hace para comprar un plato de comida al hijo, o un kilo de arroz. El pibe hace eso para seguir consumiendo. Pagan consumo con consumo.

A Rodrigo le dicen Gualeguay. Un día, caminando por la costanera de Gualeguaychú, el padre Tano lo vio consumiendo, debajo de una escalera. “Bajó, me preguntó cuántos años tenía y si me podía abrazar. Sí, padre, le dije. Me dijo: ‘Hay una familia que te quiere abrazar todos los días como te abrazo yo’. Lo saludé, seguí consumiendo y volví a mi casa. Estaba en pleno consumo, en un pozo. Tenía una depresión”.

Al día siguiente, le preguntó a un cura si tenía el número del Tano y lo llamó. El Tano le dijo que lo esperaba en San José, en La Matanza. “En Gualeguaychú era un problema. Peleaba, no me querían. Y cuando llegué al Hogar el padre me enseñó que si yo era el problema, para el Hogar era una solución, porque mi vida era una solución para ayudar a otro”.

El día que hizo ese viaje fue el 26 de abril de 2018.

Desde entonces Rodrigo dice que tiene dos fechas de cumpleaños.

#NiUnaMás

Informe femicidios 2025: el año del negacionismo de Estado

Por el Observatorio de Violencia Patriarcal Lucía Pérez

Femicidios y transfemicidios: 271

Tentativas de femicidios 243

Infancias huérfanas por femicidios 153

Femicidas suicidados 31

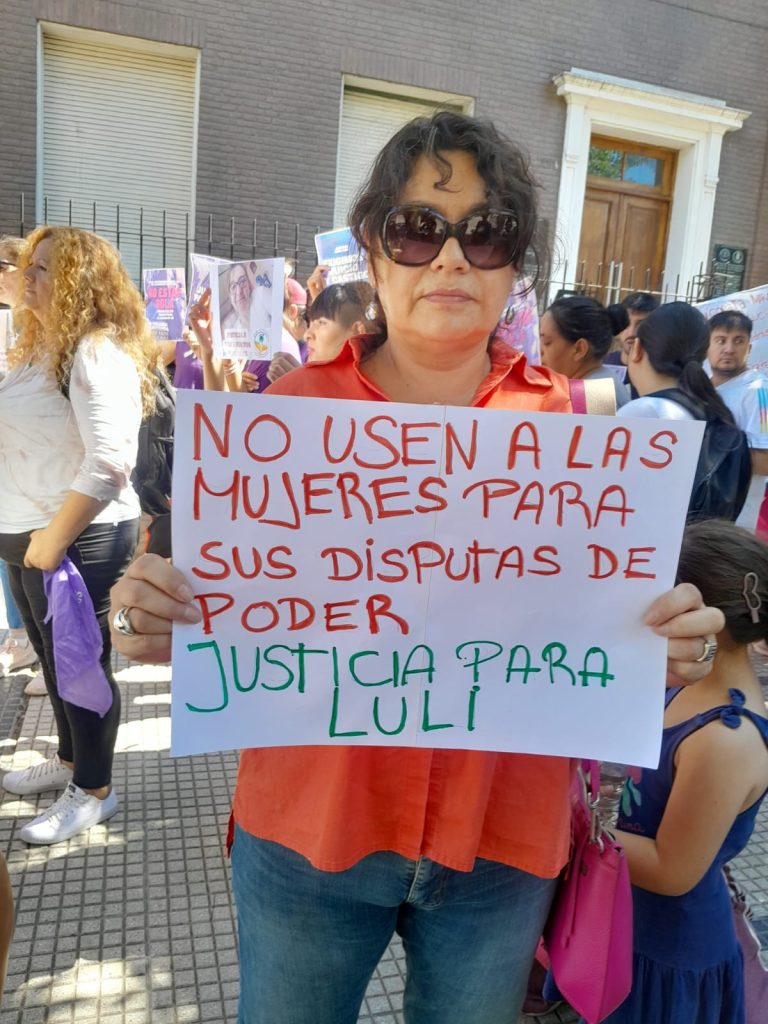

Marchas para exigir justicia 223

Si la única verdad es la realidad este 2025 es contundente. La cifra de 271 femicidios y transfemicidios no alcanza, sin embargo, a dar dimensión real de lo que significan estos crímenes en los que el Estado tiene una responsabilidad directa, que es justamente lo que nos advierte este año. La intervención sistémica y decidida, convertida en política de Estado, para negar la figura de femicidio es parte de esta realidad que deforma los datos y la información pública “hasta distorsionar esa verdad para amoldarla a su perspectiva”, tal cual no advierte Hanna Arendt en su libro Los orígenes del totalitarismo. El objetivo, nos alerta, Arendt, es que ya no podamos distinguir lo verdadero de lo falso.

Esta operación que fue definida conceptualmente como “negacionismo” es analizada en clave contemporánea por la filósofa italiana Donatella Di Cesare en su libro Si Auschwitz no es nada. “Los negacionistas -que operan como dobermans del pensamiento- que nos preguntan por una cifra -¿hay 6 millones de judíos exterminados por el Holocausto? ¿hay 30 mil desaparecidos por la dictadura Argentina?- no tienen una duda real. De hecho ni siquiera son dudas: son intervenciones políticas.” Lo que hacen con esa pregunta es negar o aminorar esos hechos. “Su pretensión es hacer pasar a las víctimas por farsantes, a los testigos por mentirosos y a los sobrevivientes por falsificadores”.

¿Por qué?

Responde Di Cesare: “porque los primeros en instalar la negación fueron los perpetradores de los crímenes cometidos”.

¿Hay entonces 271 femicidios y transfemicidios?

Sí y también hay más, que han quedado ocultos tras el procedimiento negacionista estatal destinado a disminuir la cifra y a dificultar el acceso a la información a los sistemas de control ciudadano, tales como los que realizamos en nuestro Observatorio.

Una posible conclusión: al aplicar este procedimiento negacionista a los femicidios y transfemicidios el Estado está confesando su participación.

Veamos cómo.

En Argentina este año se avanzó un paso más en el proceso negacionista: la construcción de las cifras que se adecuen al objetivo ideológico de quienes administran el Estado. Para lograrlo tienen a su favor el manejo total de las herramientas y la capacidad absoluta de trabajar en todos los campos hasta obtener el resultado deseado y a través de cada eslabón que compone al Estado:

Poder Judicial: Jugó un rol decisivo en esta operación al negar la figura de femicidio en casos concretos-el crimen de la periodista Griselda Blanco es uno de los más dramáticos ejemplos-, y recaratulando otros en instancias de apelación. El primero fue el de Lucía Pérez, justamente el que originó el primer Paro de Mujeres. No hay ni siquiera pudor en ocultar su intención.

En estos días de diciembre, además, la Corte Suprema de Justicia de la Nación deberá pronunciarse sobre el primer caso de femicidio que llega a esa instancia y ya se sabe que las opiniones de los jueces están divididas porque tuvieron que recurrir a la convocatoria de dos miembros más para que se expidan. El resultado incidirá en la aplicación de esa figura penal en todos los restantes.

Julieta González desapareció el Día de la Primavera de 2016. Tenía 21 años. Su cuerpo fue encontrado en un descampado de Cacheuta, Mendoza, atado de pies y manos y con un golpe en la cabeza. En la investigación judicial se encontraron rastros de piel del imputado bajo las uñas de Julieta, sangre de Julieta en su vehículo y búsquedas en internet que había hecho el sospechoso sobre si podía «detectar ADN de fetos en cadáveres» y «cómo deshacerse de un cuerpo», lo que reforzó la hipótesis de que la había matado al enterarse de que estaba embarazada. Todas pruebasque involucraron a Andrés Di Cesare, un joven de 26 años, hijo de un notable empresario local, con el que tenía una relación, aunque ambos tenían pareja. El tribunal de primera instancia consideró el crimen como homicidio simple y condenó a Di Cesare a 18 años de prisión. En la apelación fiscal el tribunal de Casación aplicó la figura de femicidio y lo condenó a reclusión perpetua. Apeló entonces la defensa y ahora es la Corte Suprema de Nación quien debe decidir si se aplica la figura o no. La duda: si está acreditada la relación entre la víctima y su victimario. En fallo de primera instancia que negó la figura femicidio el tribunal argumentó que “para que se configure la relación de pareja debe existir cierta singularidad, notoriedad y estabilidad entre los miembros de la misma, aun cuando se base en una relación fundamentalmente de contenido sexual. Esta referencia a lo sexual indefectiblemente debe llevar un cierto compromiso emocional puesto que de otro modo caemos en la mera genitalidad, lo que por cierto no permite por sí configurar el concepto de pareja”. (SIC) También se dedicó -como ya es costumbre y a pesar de que los tratados internacionales suscriptos por el Estado argentino lo impiden- a analizar la conducta de la víctima, a quien consideró “decidida, independiente y de personalidad extrovertida”, negando así la otra condición legal para aplicar esa figura: la de vulnerabilidad y desigualdad.

El solo hecho de que existan dudas en el máximo tribunal de justicia sobre la aplicación de la figura de femicidio en este caso ya debe considerarse una señal de alerta que debería movilizar a todo el movimiento de mujeres y diversidades como aquel 6 de junio de 2015, pero no: así estamos este 2025.

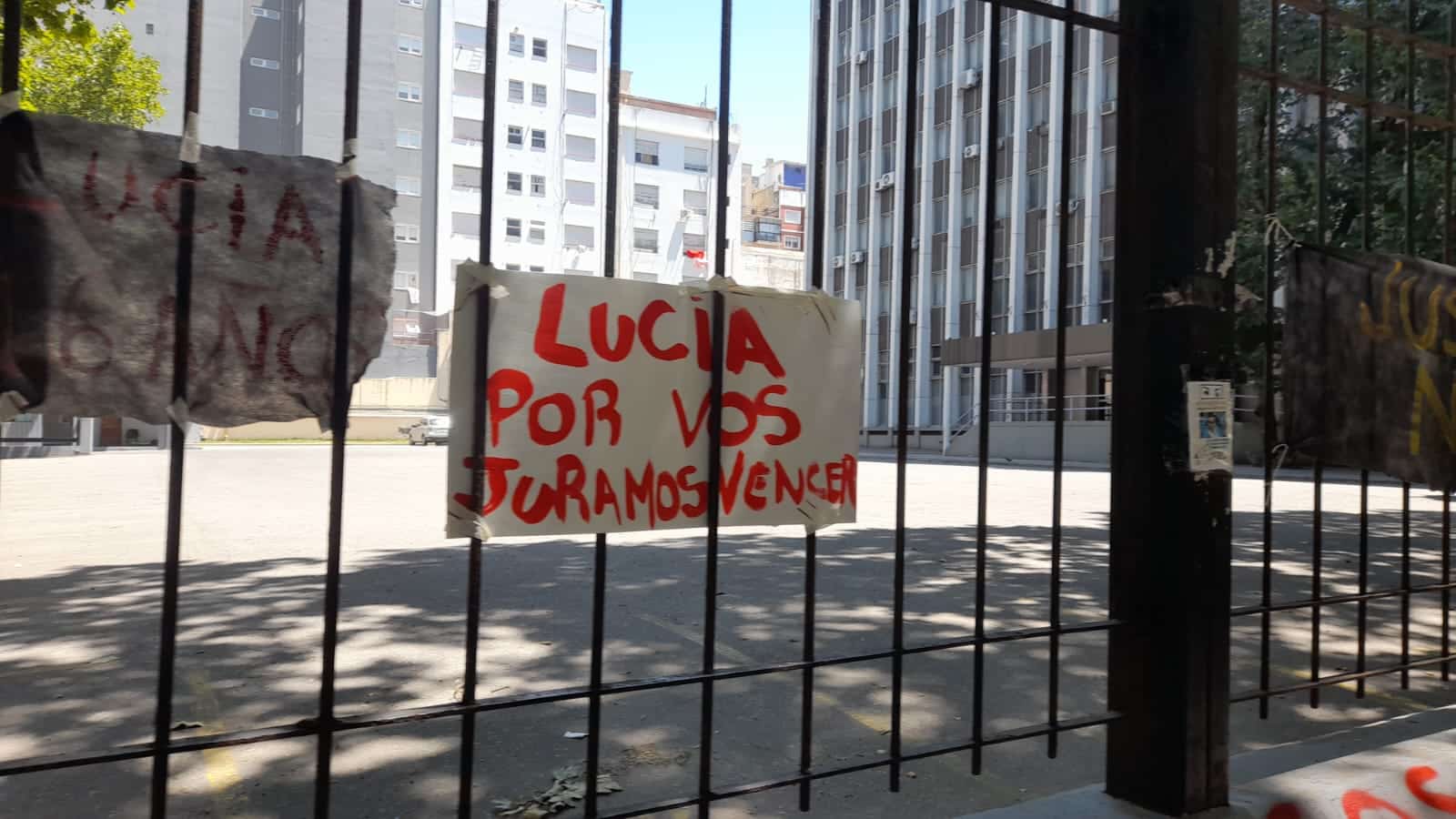

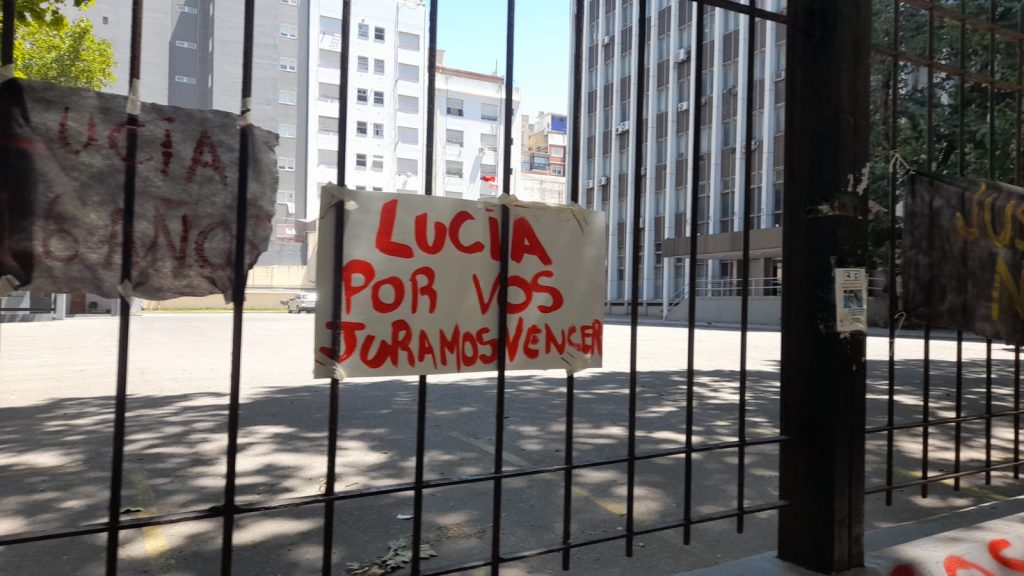

En la primera foto, parte de la acción llevada a cabo en Mar del Plata el último 31 de diciembre contra la libertad a uno de los responsables del femicidio de Lucía Pérez. En la segunda, el mismo día, imagen de la movilización de las mujeres en Tucumán por el sobreseimiento de los ex jugadores de Vélez Sarsfield acusados de violación.

Poder Legislativo: tiene en su agenda inmediata el tratamiento de leyes impulsadas por el Poder Ejecutivo, entre las más importante la que elimina del Código Penal la figura de femicidio, pero también la que criminaliza las “falsas denuncias”, aun cuando su incidencia es mínima en la realidad. No existen, por otro lado, ninguna iniciativa de la oposición para impulsar otro tipo de proyectos que aseguren las condiciones de contención y prevención de estas violencias. Ningún sector político trabajó en la declaración de emergencia de violencia de género ante el desmantelamiento de los escasos programas de ayuda a las víctimas, que han sufrido el mismo trato brutal que personas con discapacidad, por poner solo un ejemplo de sectores que han impuesto a los y las legisladoras la defensa de sus derechos a través de movilizaciones constantes y con claros reclamos que lograron así obtener el apoyo social necesario para presionar al Congreso, así como también iniciar amparos en la justicia que ayudaron a restablecer esos derechos: la motosierra es ilegal, hasta que el Congreso decida lo contrario.

Poder Ejecutivo: Este 2025 el Ministerio de Seguridad, a través del Sistema Integral de Estadísticas Criminales, dio a conocer las cifras correspondientes al año 2024. No figura ya el femicidio como delito. No hay datos oficiales, salvo el registro que da a conocer cada año la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de la Nación, que ha tenido que cambiar su sistema de contabilización de casos para adecuarlo a los compromisos internacionales, ya que hacerlo sólo a través de las caratulas judiciales implicaba validar el sesgo. Este año en el registro del Ministerio de Seguridad la violencia de género sólo está representada en el apartado “delitos contra la integridad sexual”, categoría penal donde se contabilizan, entre otros, las violaciones. En CABA aumentaron un 38%, cifra suficiente para encender la alarma, el grito, el reclamo.

Según los registros de nuestro Observatorio –que coinciden con lo que informó este noviembre la Defensoría del Pueblo de la Nación- las provincias más castigadas por los femicidios fueron Misiones, Neuquén, Santa Cruz, Chaco y Jujuy. En tanto los femicidios territoriales volvieron a golpear a Santa Fe (especialmente a Rosario) rozando los niveles de 2022, el año con mayor cantidad de víctimas.

Esta cartografía de la violencia femicida nos señala el dato que importa, la realidad que duele y la urgencia que nos interpela: la mayoría de las víctimas de esta violencia letal son las pobres. Lo señala también el informe de la Defensoría del Pueblo de la Nación (“En general, la mayoría de las víctimas de femicidio provienen de un estrato socioeconómico bajo.”) y lo determina la situación general que sufre esa población de mujeres y trans que ya no tiene ni los mismos derechos ni el mismo acceso a los mecanismos para garantizarlos que el resto de la población. La consecuencia es que tampoco tiene derecho a la vida. Lo que urge, entonces, es algo que hoy representa es la cifra que falta: la masiva solidaridad social de quienes, por sus privilegios de clase, pueden abrazar sus causas.

Año 2025

Femicidios por mes

Enero 31

Febrero 27

Marzo 27

Julio 27

Octubre 25

Junio 19

Abril 18

Agosto 18

Noviembre 18

Septiembre 16

Mayo 14

Diciembre 31

Funcionarios denunciados por violencia de género

Poder Ejecutivo 22

Poder Judicial 16

Fuerzas de Seguridad 12

Poder Legislativo 7

Iglesia Católica 4

TOTAL 61

Violaciones

| PROVINCIA | 2024 | 2023 | % de aumento | |

| CABA | 498 | 309 | 38% | |

| SAN LUIS | 61 | 52 | 18% | |

| CÓRDOBA | 261 | 229 | 12% | |

| CORRIENTES | 111 | 101 | 10% | |

| CHUBUT | 214 | 201 | 6% | |

| BUENOS AIRES | 2.307 | 2.242 | 3% |

Fuente: Estadísticas Criminales. Ministerio de Seguridad de la Nación

Femicidios territoriales

2025-2022

Santa Fe 104

Buenos Aires 35

Córdoba 4

Otras 10 provincias 11

TOTAL 154

#NiUnaMás

Lucía Pérez: la trama de la injusticia

“¿Por qué se procede de esta manera tan irregular y que revictimiza a esta familia una y otra vez para salvar a personas que se supone que son dos perejiles?” preguntó ayer el abogado Juan Pablo Gallego ante sucesivos cambios de carátulas, sospechosas reprogramaciones de fechas y maniobras que parecen revelar un entramado que busca la impunidad y la negación del femicidio de Lucía, que tenía 16 años. Ocurrió durante una audiencia en el que uno de los acusados pide salidas transitorias. El trasfondo de idas y venidas fue descripto por el abogado: “Lo que pasó es un hecho aberrante, que implicó la muerte atroz de una adolescente de 16 años en circunstancias probadas de narco criminalidad”.

Por Claudia Acuña

Hay que explicar lo inexplicable. Desde que el 8 de octubre de este año la Cámara de Casación modificó el segundo fallo por el crimen de Lucía Pérez para negar su femicidio se desató una catarata de maniobras –de alguna manera hay que llamarlas– para intentar liberar a sus femicidas.

El fallo de Casación confirmó la culpabilidad de Juan Pablo Offidani y Matías Farías y los condenó por los delitos de violación agravada por el uso de estupefacientes y por tratarse de una menor de edad, pero no por su crimen: Lucía simplemente se murió. Esta negación del femicidio tiene como consecuencia un disparate jurídico: por un lado, la familia apeló está decisión; pero al mismo tiempo esta apelación no puede avanzar hasta que no se determine el monto de la condena que le correspondería a Farías por esta nueva tipificación. Si es complicado de comprender, imagínense lo que significa para esta familia soportar lo que la obliga a padecer el Poder Judicial. A saber:

- Para poder determinar el monto de la pena que le correspondería a Farías –que en el segundo fallo y luego del juicio anulado había sido condenado por femicidio y por lo tanto a prisión perpetua– podría corresponderle entonces entre 8 y 20 años de prisión. Para establecer exactamente cuánto, de acuerdo a la evaluación de atenuantes y agravantes, se inventó un tribunal compuesto por tres jueces de diferentes juzgados. Serán los responsables de la audiencia de Cesura que, según dictaminó luego de una audiencia donde acordó con las partes –querella y defensa– cómo sería el procedimiento, se realizará el 29 de abril de 2026 y durante tres días.

- Imagen de la audiencia. A la izquierda, el abogado Juan Pablo Gallego. Arriba, la foto principal, la movilización que acompañó a la familia.

- Unos días después la familia recibió una notificación que le comunicaba que esa audiencia se adelantaba a septiembre. Como su abogado, Juan Pablo Gallego, no estaba ni enterado de esta anticipación –y además se encontraba en España para la fecha pautada– se presentó un escrito denunciado esta irregularidad y solicitando se mantenga lo debidamente acordado: 29 de abril de 2026. Así será.

- Un mes después hubo otra novedad: el nuevo fiscal –cuyo rol se supone que es acusatorio– pidió el cese de la prisión de Farías, aun cuando las instancias de apelación y de establecimiento del nuevo monto de pena estaban pendientes de resolución.

- Unos días después llegó el turno de Offidani: solicitó salidas transitorias. La audiencia que se realizó este miércoles en los tribunales de Mar del Plata fue para decidir si las otorgaban o no.

En esa audiencia el doctor Gallego sintetizó lo que todo este proceder judicial despierta como duda “¿por qué se procede de esta manera tan irregular y que revictimiza a esta familia una y otra vez para salvar a personas que se supone que son dos perejiles? ¿Hay algo más detrás de esta causa que permite forzar tanto los procedimientos judiciales? Si nosotros, como parte querellante, no renunciamos a que se le aplique a ambos la figura de femicidio y eso está todavía en trámite, ¿qué se busca con esto? ¿Qué se fuguen antes de que se resuelva la cuestión central?”

Como respuesta la doctora Romina Merino, abogada defensora de Offidani, propuso: “Miremos para adelante”.

El doctor Gallego replicó:

“Nosotros no vamos a dejar de mirar lo que pasó porque lo que pasó es un hecho aberrante, que implicó la muerte atroz de una adolescente de 16 años en circunstancias probadas de narco criminalidad y eso implica una doble responsabilidad del Estado: por tratarse de una menor y por estar frente a una banda que vendía drogas en la puerta de un colegio, delito por el que cumplen una condena ratificada”.

El juez de garantías que debe evaluar el pedido de Offidani tiene ahora cinco días para determinar si cumple o no con los procedimientos necesarios para obtener los beneficios de la libertad transitoria.

En tanto la familia de Lucía sigue esperando justicia.

Matías, el hermano de Lucía y sus padres Guillermo y Marta.

#NiUnaMás

Adiós a Claudia Rodríguez: la Trans andina que propuso politizar el amor

Referente del movimiento trans latinoamericano, activista, poeta, escritora y tanto más, escribió sobre su infancia, la militancia trans, la vida sexual y se autoproclamó Miss Sida en 2007. Claudia Falleció este 29 de Noviembre. Su pelea incluyó al pueblo mapuche, la educación pública, los sin techo, y planteó siempre una filosa crítica al neoliberalismo, que quita posibilidades de vida y las transforma solo en posibilidad de consumo. En uno de sus viajes a la Argentina compartió con la revista MU sus ideas sobre el orgasmo, el feminismo sin resentimiento, la creación, y por qué hay que politizar el amor. Un modo de homenajearla, de recordarla, y a la vez de volver a estar en contacto con un pensamiento y una acción que dejan una sensible huella cultural, artística y política.

Por María del Carmen Varela

Foto: Lina Etchesuri

NotaHace 3 semanas

NotaHace 3 semanasComienza un juicio histórico por fumigaciones con agrotóxicos en Pergamino

NotaHace 4 semanas

NotaHace 4 semanasAdiós, Capitán Beto

PortadaHace 3 semanas

PortadaHace 3 semanasOtra marcha de miércoles: video homenaje a la lucha de jubiladas y jubilados

ActualidadHace 2 semanas

ActualidadHace 2 semanasReforma laboral: “Lo que se pierde peleando se termina ganando”

ActualidadHace 1 semana

ActualidadHace 1 semanaPablo Grillo con lavaca: “Quiero ver a Bullrich presa”