#NiUnaMás

Buscando la salida. Violencia machista: qué hacemos más allá del escrache

Foto: Lina Etchesuri.

Foto: Lina Etchesuri.

Foto: Lina Etchesuri.

Foto: Lina Etchesuri.

¿Cómo construimos relaciones no violentas? ¿Cómo le exigimos a las instituciones garantías para no sufrir abusos? De los colegios al consultorio, pasando por Tribunales, qué estamos haciendo y qué falta para constuir un futuro mejor. ▶ ANABELLA ARRASCAETA Y LUCÍA AÍTA

Si tuviésemos que ponerle un comienzo a esta nota sería darle play a un video en el que una mujer cuenta el abuso que sufrió por parte de un cantante de una banda de rock. O podría ser contar lo que vivió Calu Rivero, que insiste en revelar que un galán de telenovelas se propasó con sus besos y no escuchó el “no”. O quizá convevendría recordar a la serie de actrices de Hollywood que denunciaron al productor de cine más poderoso.

La catarata no se quedó en el rock ni en la actuación, y las mujeres pudimos gritar que sufrimos distintas formas de acoso en distintos ámbitos. Familia, poesía, periodismo, academias, stand up y fútbol: no hay afuera. Todas pasaron a ser potenciales escenas del crimen posibles de ser examinadas con lupa.

Pero, ¿qué miramos? La violencia machista.

¿Cómo lo hacemos? Como podemos.

Solas o en forma colectiva. De manera virtual o en modo de denuncia institucional. Es cierto: quizá todavía no se encontró la forma prolija y acabada para sacar la mugre y los dolores atragantados de abajo de la alfombra.

También es cierto: las mujeres “ya no nos callamos” más no es un hashtag, sino un hecho.

Desde el primer Ni Una Menos gritamos “basta” y desde entonces el silencio sobre el abuso y la violencia machista ya no es una opción. Y eso se festeja.

En este contexto, resulta necesario hacer el camino inverso. Desarmar el ovillo de Ariadna que nos llevó hasta el laberinto y encontrarnos con el Minotauro. Preguntarnos una y mil veces por los orígenes de esa violencia, y desnudarla. Insistir en cuestionar cómo hacemos mujeres y hombres heterosexuales para relacionarnos de ahora en más sin ese velo de poderes entre nosotros.

Preguntarnos, lisa y llanamente:

¿Y ahora qué? ¿Cómo seguimos?

La semilla

Durante las jornadas que trataban la interrupción voluntaria del embarazo, Ofelia Fernández se paró frente a diputados y diputadas, muchos de los cuales suelen mirarse el ombligo, y les dio una lección: “Una sociedad más justa no la voy a conseguir hablando de mí misma: la voy a construir militando la libertad de los otros y las otras”. Tiene 18 años y es la ex presidenta del Centro de Estudiantes del Colegio Carlos Pellegrini. Ahora estudia sociología y actuación, y es parte de la Generación Verde que conquista derechos en las calles. Ofelia traza una línea con la mirada puesta en los colegios secundarios, que habla de cómo se llegó hasta acá: el 3 de junio de 2015, cuando parimos un grito para denunciar la violencia machista: ni una menos. “Esa movilización nos ordena. La palabra patriarcado sale en ese momento”, dice. Desde entonces, cuenta Ofelia, se comenzaron a profundizar las discusiones en los colegios: “2016 fue un año para detectar comportamientos institucionales machistas. Fue pensar: ¿qué lugar pueden cumplir las instituciones a partir de que vemos que estas problemáticas se dan en todos colegios con la misma forma?”. Año siguiente: “Para el 2017 el feminismo era algo totalmente transversal. Nos dimos cuenta de que teníamos que entendernos como parte del impulso para apropiarnos de ese colectivo y generar en eso no una identidad de defensa, sino una que quiera construir una alternativa”.

El lobo disfrazado

El “basta” mueve emociones y sentimientos nuevos que no sabemos analizar ni reconocer. Susana Inés García, psicóloga gestáltica de trayectoria, atiende tanto mujeres denunciantes como hombres denunciados. Su mirada: “Llamo abusador al que abusó de sus privilegios”. García cuenta que en el último tiempo empezó a recibir más consultas de hombres: “Algunos varones se reconocen al llegar a la consulta con miedo. Ahora, al leer sus conductas del pasado con otros ojos pueden ver cómo abusaron de sus privilegios. Nosotras hace milenios que tenemos miedo, pensaba, qué bien que nos tengan miedo ellos, que hacían cosas considerándose inimputables”, dice y desarma alguno de los motivos por los que las denuncias suelen ser anónimas: “Una chica hace una denuncia anónima porque, aunque sea cierto lo que dice, si no tiene pruebas le puede venir una denuncia a ella por injurias o daños y perjuicios. El tema es que muchas veces a partir de esa denuncia anónima aparecen dos, tres, cuatro casos. Si hay varias denuncias, aunque sigan reclamando su inocencia, tienen que hacerse cargo: hay cinco chicas que están muy enojadas con vos. Yo no sé si es exacto lo que dicen o es una versión de lo que ocurrió, pero esas chicas están muy enojadas y son varias. ¿No te hace ruido? ¿Qué pasó?”.

Ante esa pregunta en un ámbito tan íntimo como la terapia, Susana cuenta que los hombres tienen dos caminos: plantearse querer cambiar en serio, o disfrazarse de cordero. “Cuando reciben una denuncia algunos sinceramente entran en shock y piden ayuda porque quieren cambiar. Y hay otros que lo único que quieren es encontrar un lenguaje correcto para no perder su prestigio y seguir laburando. No quieren cambiar: quieren encontrar cuál es la forma correcta de mostrarse para que eso que pasó no tenga tanto impacto sobre sus carreras”. Agrega: “Lo más peligroso es que hay tipos que son el lobo disfrazado. Es el lobo disfrazado de progre, de trosko, de políticamente correcto o de varón feminista. Esos son los más peligrosos. Es muy fuerte pero están los dos y hay que aprender a reconocerlos porque uno quiere cambiar, y el otro es peligroso, no quiere cambiar: quiere encontrar el disfraz apropiado y en el fondo y a la larga sigue siendo el mismo”.

Campo de batalla

Marlene Wayar también habla de peligro, pero ella no ve bosques ni lobos: nombra al patriarcado como campo de batalla. Marlene es psicológa social, activista e intelectual travesti; la encontramos para charlar tras abrir las puertas de una oficina donde trabaja para la inclusión laboral y promoción de derechos de travestis y trans. Marlene ceba mate bien dulce, pero su mirada está lejos de ser edulcorada: “Es un mundo de mierda el que hemos construido y venimos sosteniendo y reproduciendo y arengando en términos de relaciones. Y no es sólo el macho. Son los machos pero también somos todas las femineidades que les sostenemos eso”. Marlene enseña la necesaria autocrítica: “Lo digo consciente de que es el macho mi objeto de deseo. Y que tengo que andar intuyendo quién es macho y quien solo tiene apariencia masculina. Es terrible y es un campo de batalla. Lo digo porque tengo una amiga, Diana Sacayán, que le abrió la puerta a un macho que la saludó con un beso y después la asesinó. Entonces estoy en un campo de batalla en el que el diálogo propuesto siempre es heterosexual, patriarcal y capitalista. Siempre es colonizador y extractivista. Pero hay que entender que eso lo sostenemos entre dos: el vínculo va y viene. Las travas tratamos de ser traidoras a esa propuesta de cómo deben ser esos vínculos. Las mujeres, no siempre”.

La fantasía

¿Cómo salimos de ese campo de batalla? Susana sugiere una propuesta desde la psicología: “En las mujeres es fundamental destrabar la fantasía, poder ver con quién realmente estamos. Porque de acuerdo a con quién estoy es lo que se puede esperar. Siempre hay un nivel de fantasía; siempre nos proyectamos a un más allá porque estamos vivos y nos gusta imaginarnos que la vida sigue. Pero una cosa es cuando yo me imagino viva e imagino la vida de una relación, y otra cosa es imaginarla como a mí se me ocurre que sea. Es intentar controlar lo incontrolable”.

Susana pone el ejemplo de cuando alguien dibuja qué tipo de relación quiere antes de encontrar a otra persona: “Cómo voy a saber qué quiero con alguien que no sé ni quién es. Para mí la cosa es: menos límites autoimpuestos y menos fantasía, así las relaciones se manifiestan y vamos viendo hasta dónde nos llevan con cuidado y respeto. También para no ubicarnos en un lugar en el que le damos demasiado poder al hombre, que se siente abrumado porque no puede responder a eso”.

No es no

En el movimiento estudiantil, la oleada feminista generó tres espacios: No es no, Mujeres empoderadas y Varones Antipatriarcales. Explica Ofelia: “No es No es un grupo de pibas de muchos colegios que reciben denuncias de casos de violencia de género entre estudiantes. Ese espacio posibilitó que las pibas puedan denunciar violencias que antes eran naturales. Pero una vez que eso está logrado, ¿qué pasa con el victimario? ¿Se lo margina?”.

Sigue Ofelia: “En los secundarios hay casos y casos. Hay un caso de un pibe que en 2014 le insistió a una piba en una fiesta y la piba terminó cediendo: eso es abuso. Pero creo que la labor de esa denuncia es más bien registrar esta conducta es abusiva, más que decir que es un abusador serial. El pibe tiene que tomar registro de eso, trabajarlo, pero no podés hacer que toda esa gente sea descartable porque hay algo que te va a faltar para construir esa alternativa con la que soñás. Estas conductas ya no aparecen, en algunos casos por esta absorción y en otros casos por el miedo a ser denunciados. No es lo ideal decir: ‘Me voy a rescatar porque están estas pibas que no te dejan pasar una’. Pero vas a darte cuenta de que no es que te están hinchando las pelotas, es que simplemente se busca un terreno más ameno, una manera de relacionarnos que nos permita al fin y al cabo muchas más cosas. Que no te dejen pasar por encima de alguien es que se te empiece a permitir generar algo con alguien, y eso es mucho más interesante”.

Tres palabras

Otra punta sobre cómo comenzar a construir algo distinto la explica Marlene Wayar, según un aprendizaje de Narcóticos Anónimos: “Desde la experiencia de los que han logrado dejar de ser adictos, las claves son la honestidad, la buena voluntad y la receptividad. Con esto alcanza y estamos bien. Soy honesta cada vez que me veo a mí misma y me puedo expresar ante los demás. Me pregunto qué hago yo con lo que sucede y me reconozco en eso. Y soy honesta con lo que veo en los demás. Absolutamente receptiva es escuchar las experiencias y las sugerencias que me hagan otros. Y poner buena voluntad para saber entender las limitaciones de los otros, para poder pedir ayuda cuando necesite, dejarme acompañar y ayudar a los demás”. Marlene reconoce que la tarea no es fácil, pero que sostener esos elementos permite salir de cualquier círculo vicioso. Y agrega: “Las relaciones heterosexuales muchas veces son o se convierten en esa forma de violencia”.

El pater romano

Si los escraches comienzan cuando no hay justicia, otro paso es acercar la lupa hacia allí, el sistema judicial. Cristina Monserrat Hendrickse, abogada trans que ganó batallas contra corporaciones mineras en el sur del país, hoy también defiende mujeres en litigios con sus ex parejas violentas. Cristina, muy didácticamente, dibuja un iceberg en el pizarrón, y nos dice sin vueltas: “La violencia contra las mujeres es una imposición del Estado de Derecho. El trato de las mujeres en el derecho tiene históricamente una forma abiertamente discriminatoria. Lo que nos asiste hoy es el derecho romano. El derecho romano fue impuesto por el Imperio Romano, en el que la idea de pater es muy fuerte. Y mezclada con la tradición judeocristiana con orden de lapidar a las putas, es un combo letal. La patria del derecho español se proyecta al derecho argentino. Eso nos trae un derecho en el que la mujer casada no podía administrar sus bienes sola, por ejemplo. La responsabilidad sobre los hijos tampoco era compartida: se llamaba patria potestad porque la tenía el padre. Había diferencia en la infidelidad: si la mujer tocaba con una puntita al hombre ya era declarada infiel, mientras que el hombre solo lo era si mantenía a una mujer fuera de su casa. Hasta que no vino el voto femenino no se podía ni elegir ni ser elegida. No había derechos políticos ni civiles para las mujeres”.

Cristina dibuja el agua por la mitad al Iceberg. En la punta del bloque de hielo pone las carátulas de las causas entre parejas: hostigamiento, tenencia, cuota alimentaria.

Y en la base del iceberg bajo el agua escribe una sola palabra: emociones.

Así continúa la lección.

La atención y los vínculos

Cristina narra qué y cómo se disputan las parejas en momentos de la instancia judicial de divorcio, contando un caso sin dar nombres: “Se reclaman violencia. Se pelean por custodia. Ella le pone un juicio por violencia y él retruca con custodia exclusiva porque es puta o no lava los platos bien. Ella denuncia hostigamiento, que es una contravención. Se pelean por alimentos. Todo este paquete es del que viven los abogados y las abogadas de familia. Y todo el sistema judicial se concentra únicamente en esto”, dice Cristina y señala la palabra emociones escrita en el pizarrón, mientras agrega: “En realidad lo que ellos quieren y sienten y ni lo saben racionalmente, son emociones. Debajo de toda esa disputa lo que hay es emoción. O frustraciones. Amores u odios que a veces se juntan o se parecen. Venganzas que se nos cruzan en las relaciones afectivas y eso a veces hace mover lo otro”.

Así Cristina explica que lo que se necesita es trabajar para desvincularse sanamente, o aprender a vincularse como padres separados: “Lo que hay que hacer es una terapia porque nos podemos pasar años discutiendo entre impedimento de contacto y bienes. O quién es el malo y quién la buena. Pero si ya no se vinculan más como pareja tienen que vincularse como papás. El sistema judicial en lugar de tratar de educar o atajar al violento para que reaprenda a vincularse deja a la mujer haciendo un esfuerzo terrible aunque sea para poder llegar a lo judicial. Y esos sentimientos que no se trabajan son muerte: hay por lo menos una mujer asesinada por día”.

Las instituciones

Las denuncias en los colegios tienen dos actores: hombres y mujeres. “Todo este fenómeno terminó invisibilizando la capacidad de las instituciones de cambiar esas dinámicas”, dice Ofelia. ¿Qué pasa con la escuela? “Están como aventajándose de la situación, obvio que la ven, no son boludos, pero es su posibilidad de no ser el enemigo. Ven una guerra interna y dicen: por primera vez no me tengo que preocupar si me toman la escuela, hoy no soy el enemigo. Ellos tienen que darse cuenta de que tienen que darle un lugar institucional a eso que está dando vueltas por todas partes y que no se puede parar de escuchar”.

Entonces, llega el momento en que las instituciones deben escuchar y aprender, tal como lo tuvieron que hacer los diputados cuando Ofelia les habló. “Construimos nuestro propio procedimiento, funcionó más menos, pero lo estuvimos implementando y actuando en base a esto. Ahora les toca a ustedes aprender de esta experiencia y hacerse responsables de que esa experiencia se la estamos dando nosotros, los que supuestamente venimos a aprender”. Una clave para que los directivos los escuchen es empezar a generar comunidad. “Es algo que venimos discutiendo hace poco: poder contagiar esto a nivel comunidad educativa. Lo que estamos pensando son unas jornadas de discusión con docentes y no docentes para enfrentarnos con quienes tienen que hacerse cargo de esas situaciones. La única manera de generarles voluntad es modificar la correlación de fuerzas: no tenés opción, no te estoy preguntando, te estoy exigiendo que tomes las riendas del asunto y tiene que ser así. ¿Quién soy? Todo esto: una comunidad educativa, organizada, que viene dando la discusión”.

Redes y colectivos

¿Cuál sería una salida posible? Cristina sueña una red tejida por mujeres de distintas disciplinas. “Se necesita en esa red contar con abogada, psicóloga, trabajadora social, coordinadora, y que las mismas chicas que salen del circulo de violencia y quieran, se capaciten y puedan ser acompañantes a las que siguen. Tienen que ser como células para que se expanda.

Otra forma material de hacer red es la salida colectiva. Para Ofelia ese es el punto de partida hacia un nuevo horizonte: “El feminismo representa el movimiento de mayor alcance que tenemos nacionalmente, hoy es el más importante, y a la vez tiene características únicas. Tiene otra dinámica porque cambiaron mucho los vínculos entre mujeres. Las mujeres eran obligatoriamente competitivas, una amenaza, y ahora se generó un vínculo de hermanas. Eso genera mucha facilidad para elaborar colectivos y ahí empieza todo: en poder colectivizar esto, en generar espacios de diálogos. Partir de verse como colectivo para empezar individualmente a construir otra cosa cambia el ambiente y así, también la realidad va cambiando”.

#NiUnaMás

Informe femicidios 2025: el año del negacionismo de Estado

Por el Observatorio de Violencia Patriarcal Lucía Pérez

Femicidios y transfemicidios: 271

Tentativas de femicidios 243

Infancias huérfanas por femicidios 153

Femicidas suicidados 31

Marchas para exigir justicia 223

Si la única verdad es la realidad este 2025 es contundente. La cifra de 271 femicidios y transfemicidios no alcanza, sin embargo, a dar dimensión real de lo que significan estos crímenes en los que el Estado tiene una responsabilidad directa, que es justamente lo que nos advierte este año. La intervención sistémica y decidida, convertida en política de Estado, para negar la figura de femicidio es parte de esta realidad que deforma los datos y la información pública “hasta distorsionar esa verdad para amoldarla a su perspectiva”, tal cual no advierte Hanna Arendt en su libro Los orígenes del totalitarismo. El objetivo, nos alerta, Arendt, es que ya no podamos distinguir lo verdadero de lo falso.

Esta operación que fue definida conceptualmente como “negacionismo” es analizada en clave contemporánea por la filósofa italiana Donatella Di Cesare en su libro Si Auschwitz no es nada. “Los negacionistas -que operan como dobermans del pensamiento- que nos preguntan por una cifra -¿hay 6 millones de judíos exterminados por el Holocausto? ¿hay 30 mil desaparecidos por la dictadura Argentina?- no tienen una duda real. De hecho ni siquiera son dudas: son intervenciones políticas.” Lo que hacen con esa pregunta es negar o aminorar esos hechos. “Su pretensión es hacer pasar a las víctimas por farsantes, a los testigos por mentirosos y a los sobrevivientes por falsificadores”.

¿Por qué?

Responde Di Cesare: “porque los primeros en instalar la negación fueron los perpetradores de los crímenes cometidos”.

¿Hay entonces 271 femicidios y transfemicidios?

Sí y también hay más, que han quedado ocultos tras el procedimiento negacionista estatal destinado a disminuir la cifra y a dificultar el acceso a la información a los sistemas de control ciudadano, tales como los que realizamos en nuestro Observatorio.

Una posible conclusión: al aplicar este procedimiento negacionista a los femicidios y transfemicidios el Estado está confesando su participación.

Veamos cómo.

En Argentina este año se avanzó un paso más en el proceso negacionista: la construcción de las cifras que se adecuen al objetivo ideológico de quienes administran el Estado. Para lograrlo tienen a su favor el manejo total de las herramientas y la capacidad absoluta de trabajar en todos los campos hasta obtener el resultado deseado y a través de cada eslabón que compone al Estado:

Poder Judicial: Jugó un rol decisivo en esta operación al negar la figura de femicidio en casos concretos-el crimen de la periodista Griselda Blanco es uno de los más dramáticos ejemplos-, y recaratulando otros en instancias de apelación. El primero fue el de Lucía Pérez, justamente el que originó el primer Paro de Mujeres. No hay ni siquiera pudor en ocultar su intención.

En estos días de diciembre, además, la Corte Suprema de Justicia de la Nación deberá pronunciarse sobre el primer caso de femicidio que llega a esa instancia y ya se sabe que las opiniones de los jueces están divididas porque tuvieron que recurrir a la convocatoria de dos miembros más para que se expidan. El resultado incidirá en la aplicación de esa figura penal en todos los restantes.

Julieta González desapareció el Día de la Primavera de 2016. Tenía 21 años. Su cuerpo fue encontrado en un descampado de Cacheuta, Mendoza, atado de pies y manos y con un golpe en la cabeza. En la investigación judicial se encontraron rastros de piel del imputado bajo las uñas de Julieta, sangre de Julieta en su vehículo y búsquedas en internet que había hecho el sospechoso sobre si podía «detectar ADN de fetos en cadáveres» y «cómo deshacerse de un cuerpo», lo que reforzó la hipótesis de que la había matado al enterarse de que estaba embarazada. Todas pruebasque involucraron a Andrés Di Cesare, un joven de 26 años, hijo de un notable empresario local, con el que tenía una relación, aunque ambos tenían pareja. El tribunal de primera instancia consideró el crimen como homicidio simple y condenó a Di Cesare a 18 años de prisión. En la apelación fiscal el tribunal de Casación aplicó la figura de femicidio y lo condenó a reclusión perpetua. Apeló entonces la defensa y ahora es la Corte Suprema de Nación quien debe decidir si se aplica la figura o no. La duda: si está acreditada la relación entre la víctima y su victimario. En fallo de primera instancia que negó la figura femicidio el tribunal argumentó que “para que se configure la relación de pareja debe existir cierta singularidad, notoriedad y estabilidad entre los miembros de la misma, aun cuando se base en una relación fundamentalmente de contenido sexual. Esta referencia a lo sexual indefectiblemente debe llevar un cierto compromiso emocional puesto que de otro modo caemos en la mera genitalidad, lo que por cierto no permite por sí configurar el concepto de pareja”. (SIC) También se dedicó -como ya es costumbre y a pesar de que los tratados internacionales suscriptos por el Estado argentino lo impiden- a analizar la conducta de la víctima, a quien consideró “decidida, independiente y de personalidad extrovertida”, negando así la otra condición legal para aplicar esa figura: la de vulnerabilidad y desigualdad.

El solo hecho de que existan dudas en el máximo tribunal de justicia sobre la aplicación de la figura de femicidio en este caso ya debe considerarse una señal de alerta que debería movilizar a todo el movimiento de mujeres y diversidades como aquel 6 de junio de 2015, pero no: así estamos este 2025.

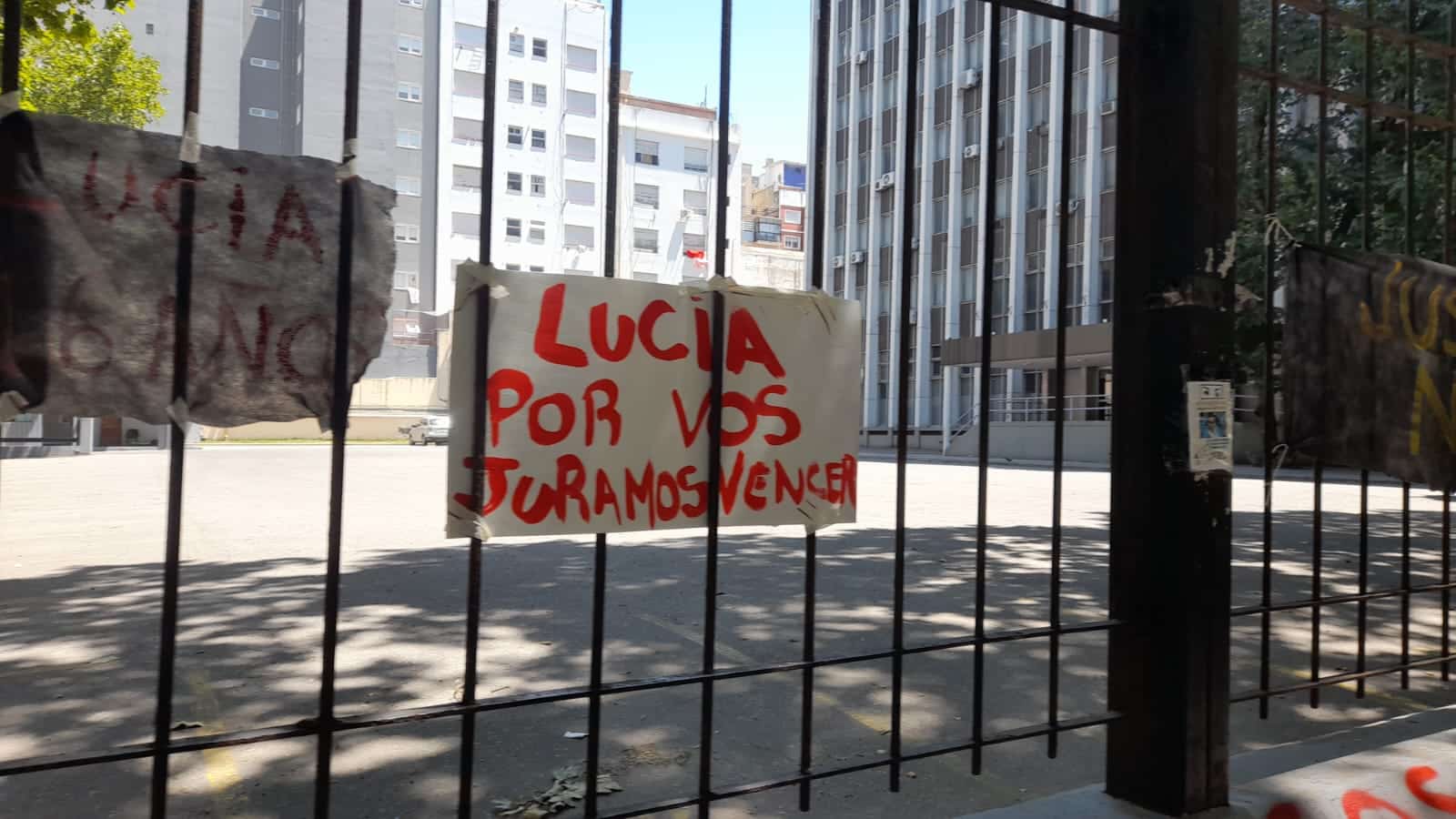

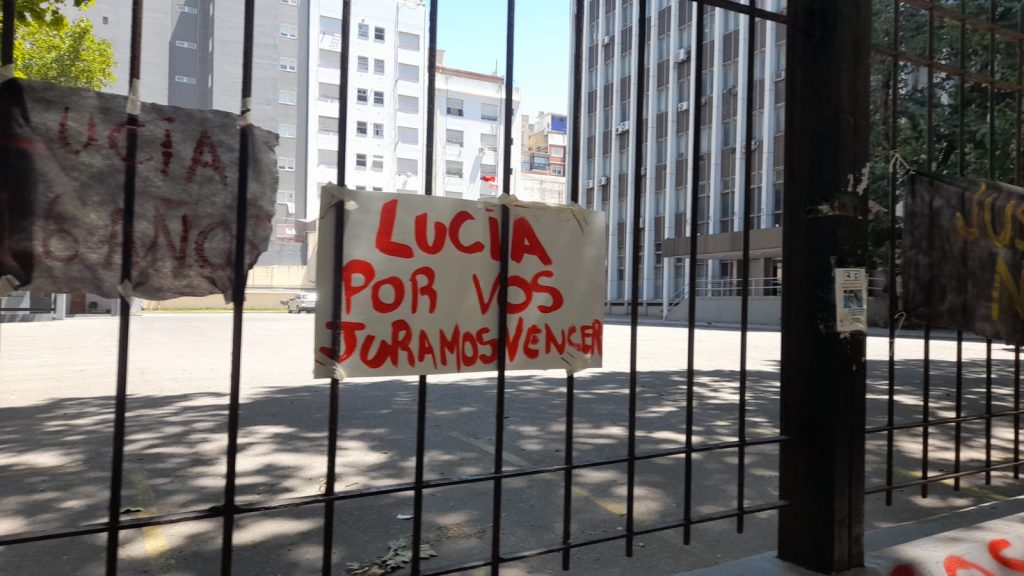

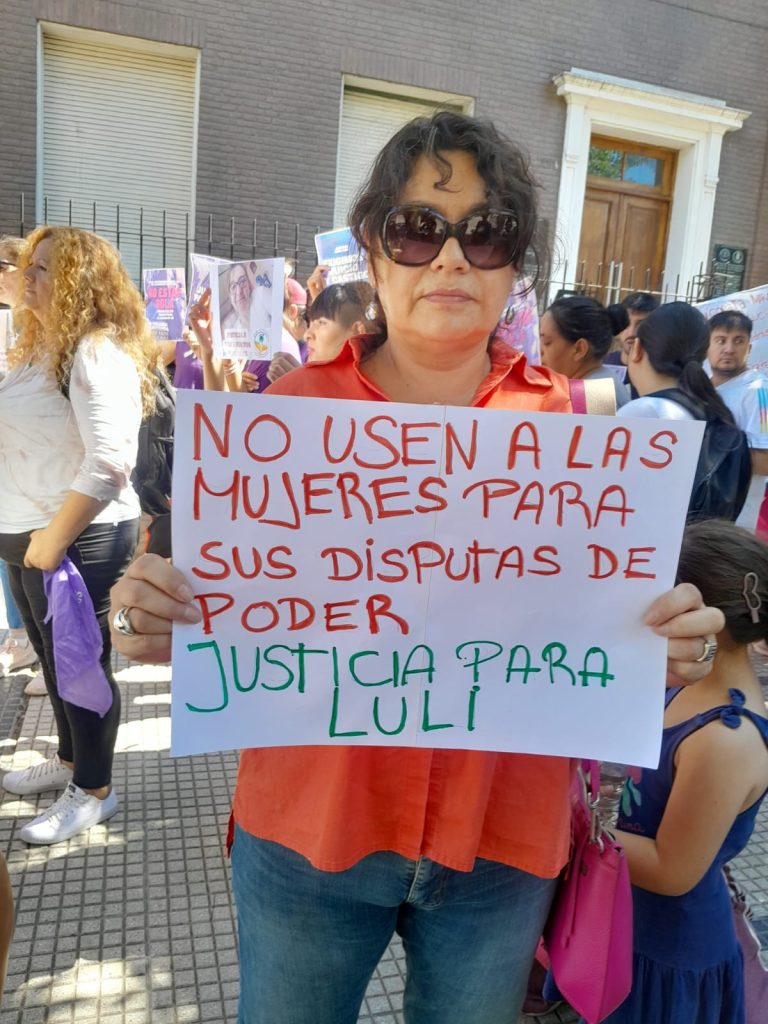

En la primera foto, parte de la acción llevada a cabo en Mar del Plata el último 31 de diciembre contra la libertad a uno de los responsables del femicidio de Lucía Pérez. En la segunda, el mismo día, imagen de la movilización de las mujeres en Tucumán por el sobreseimiento de los ex jugadores de Vélez Sarsfield acusados de violación.

Poder Legislativo: tiene en su agenda inmediata el tratamiento de leyes impulsadas por el Poder Ejecutivo, entre las más importante la que elimina del Código Penal la figura de femicidio, pero también la que criminaliza las “falsas denuncias”, aun cuando su incidencia es mínima en la realidad. No existen, por otro lado, ninguna iniciativa de la oposición para impulsar otro tipo de proyectos que aseguren las condiciones de contención y prevención de estas violencias. Ningún sector político trabajó en la declaración de emergencia de violencia de género ante el desmantelamiento de los escasos programas de ayuda a las víctimas, que han sufrido el mismo trato brutal que personas con discapacidad, por poner solo un ejemplo de sectores que han impuesto a los y las legisladoras la defensa de sus derechos a través de movilizaciones constantes y con claros reclamos que lograron así obtener el apoyo social necesario para presionar al Congreso, así como también iniciar amparos en la justicia que ayudaron a restablecer esos derechos: la motosierra es ilegal, hasta que el Congreso decida lo contrario.

Poder Ejecutivo: Este 2025 el Ministerio de Seguridad, a través del Sistema Integral de Estadísticas Criminales, dio a conocer las cifras correspondientes al año 2024. No figura ya el femicidio como delito. No hay datos oficiales, salvo el registro que da a conocer cada año la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de la Nación, que ha tenido que cambiar su sistema de contabilización de casos para adecuarlo a los compromisos internacionales, ya que hacerlo sólo a través de las caratulas judiciales implicaba validar el sesgo. Este año en el registro del Ministerio de Seguridad la violencia de género sólo está representada en el apartado “delitos contra la integridad sexual”, categoría penal donde se contabilizan, entre otros, las violaciones. En CABA aumentaron un 38%, cifra suficiente para encender la alarma, el grito, el reclamo.

Según los registros de nuestro Observatorio –que coinciden con lo que informó este noviembre la Defensoría del Pueblo de la Nación- las provincias más castigadas por los femicidios fueron Misiones, Neuquén, Santa Cruz, Chaco y Jujuy. En tanto los femicidios territoriales volvieron a golpear a Santa Fe (especialmente a Rosario) rozando los niveles de 2022, el año con mayor cantidad de víctimas.

Esta cartografía de la violencia femicida nos señala el dato que importa, la realidad que duele y la urgencia que nos interpela: la mayoría de las víctimas de esta violencia letal son las pobres. Lo señala también el informe de la Defensoría del Pueblo de la Nación (“En general, la mayoría de las víctimas de femicidio provienen de un estrato socioeconómico bajo.”) y lo determina la situación general que sufre esa población de mujeres y trans que ya no tiene ni los mismos derechos ni el mismo acceso a los mecanismos para garantizarlos que el resto de la población. La consecuencia es que tampoco tiene derecho a la vida. Lo que urge, entonces, es algo que hoy representa es la cifra que falta: la masiva solidaridad social de quienes, por sus privilegios de clase, pueden abrazar sus causas.

Año 2025

Femicidios por mes

Enero 31

Febrero 27

Marzo 27

Julio 27

Octubre 25

Junio 19

Abril 18

Agosto 18

Noviembre 18

Septiembre 16

Mayo 14

Diciembre 31

Funcionarios denunciados por violencia de género

Poder Ejecutivo 22

Poder Judicial 16

Fuerzas de Seguridad 12

Poder Legislativo 7

Iglesia Católica 4

TOTAL 61

Violaciones

| PROVINCIA | 2024 | 2023 | % de aumento | |

| CABA | 498 | 309 | 38% | |

| SAN LUIS | 61 | 52 | 18% | |

| CÓRDOBA | 261 | 229 | 12% | |

| CORRIENTES | 111 | 101 | 10% | |

| CHUBUT | 214 | 201 | 6% | |

| BUENOS AIRES | 2.307 | 2.242 | 3% |

Fuente: Estadísticas Criminales. Ministerio de Seguridad de la Nación

Femicidios territoriales

2025-2022

Santa Fe 104

Buenos Aires 35

Córdoba 4

Otras 10 provincias 11

TOTAL 154

#NiUnaMás

Lucía Pérez: la trama de la injusticia

“¿Por qué se procede de esta manera tan irregular y que revictimiza a esta familia una y otra vez para salvar a personas que se supone que son dos perejiles?” preguntó ayer el abogado Juan Pablo Gallego ante sucesivos cambios de carátulas, sospechosas reprogramaciones de fechas y maniobras que parecen revelar un entramado que busca la impunidad y la negación del femicidio de Lucía, que tenía 16 años. Ocurrió durante una audiencia en el que uno de los acusados pide salidas transitorias. El trasfondo de idas y venidas fue descripto por el abogado: “Lo que pasó es un hecho aberrante, que implicó la muerte atroz de una adolescente de 16 años en circunstancias probadas de narco criminalidad”.

Por Claudia Acuña

Hay que explicar lo inexplicable. Desde que el 8 de octubre de este año la Cámara de Casación modificó el segundo fallo por el crimen de Lucía Pérez para negar su femicidio se desató una catarata de maniobras –de alguna manera hay que llamarlas– para intentar liberar a sus femicidas.

El fallo de Casación confirmó la culpabilidad de Juan Pablo Offidani y Matías Farías y los condenó por los delitos de violación agravada por el uso de estupefacientes y por tratarse de una menor de edad, pero no por su crimen: Lucía simplemente se murió. Esta negación del femicidio tiene como consecuencia un disparate jurídico: por un lado, la familia apeló está decisión; pero al mismo tiempo esta apelación no puede avanzar hasta que no se determine el monto de la condena que le correspondería a Farías por esta nueva tipificación. Si es complicado de comprender, imagínense lo que significa para esta familia soportar lo que la obliga a padecer el Poder Judicial. A saber:

- Para poder determinar el monto de la pena que le correspondería a Farías –que en el segundo fallo y luego del juicio anulado había sido condenado por femicidio y por lo tanto a prisión perpetua– podría corresponderle entonces entre 8 y 20 años de prisión. Para establecer exactamente cuánto, de acuerdo a la evaluación de atenuantes y agravantes, se inventó un tribunal compuesto por tres jueces de diferentes juzgados. Serán los responsables de la audiencia de Cesura que, según dictaminó luego de una audiencia donde acordó con las partes –querella y defensa– cómo sería el procedimiento, se realizará el 29 de abril de 2026 y durante tres días.

- Imagen de la audiencia. A la izquierda, el abogado Juan Pablo Gallego. Arriba, la foto principal, la movilización que acompañó a la familia.

- Unos días después la familia recibió una notificación que le comunicaba que esa audiencia se adelantaba a septiembre. Como su abogado, Juan Pablo Gallego, no estaba ni enterado de esta anticipación –y además se encontraba en España para la fecha pautada– se presentó un escrito denunciado esta irregularidad y solicitando se mantenga lo debidamente acordado: 29 de abril de 2026. Así será.

- Un mes después hubo otra novedad: el nuevo fiscal –cuyo rol se supone que es acusatorio– pidió el cese de la prisión de Farías, aun cuando las instancias de apelación y de establecimiento del nuevo monto de pena estaban pendientes de resolución.

- Unos días después llegó el turno de Offidani: solicitó salidas transitorias. La audiencia que se realizó este miércoles en los tribunales de Mar del Plata fue para decidir si las otorgaban o no.

En esa audiencia el doctor Gallego sintetizó lo que todo este proceder judicial despierta como duda “¿por qué se procede de esta manera tan irregular y que revictimiza a esta familia una y otra vez para salvar a personas que se supone que son dos perejiles? ¿Hay algo más detrás de esta causa que permite forzar tanto los procedimientos judiciales? Si nosotros, como parte querellante, no renunciamos a que se le aplique a ambos la figura de femicidio y eso está todavía en trámite, ¿qué se busca con esto? ¿Qué se fuguen antes de que se resuelva la cuestión central?”

Como respuesta la doctora Romina Merino, abogada defensora de Offidani, propuso: “Miremos para adelante”.

El doctor Gallego replicó:

“Nosotros no vamos a dejar de mirar lo que pasó porque lo que pasó es un hecho aberrante, que implicó la muerte atroz de una adolescente de 16 años en circunstancias probadas de narco criminalidad y eso implica una doble responsabilidad del Estado: por tratarse de una menor y por estar frente a una banda que vendía drogas en la puerta de un colegio, delito por el que cumplen una condena ratificada”.

El juez de garantías que debe evaluar el pedido de Offidani tiene ahora cinco días para determinar si cumple o no con los procedimientos necesarios para obtener los beneficios de la libertad transitoria.

En tanto la familia de Lucía sigue esperando justicia.

Matías, el hermano de Lucía y sus padres Guillermo y Marta.

#NiUnaMás

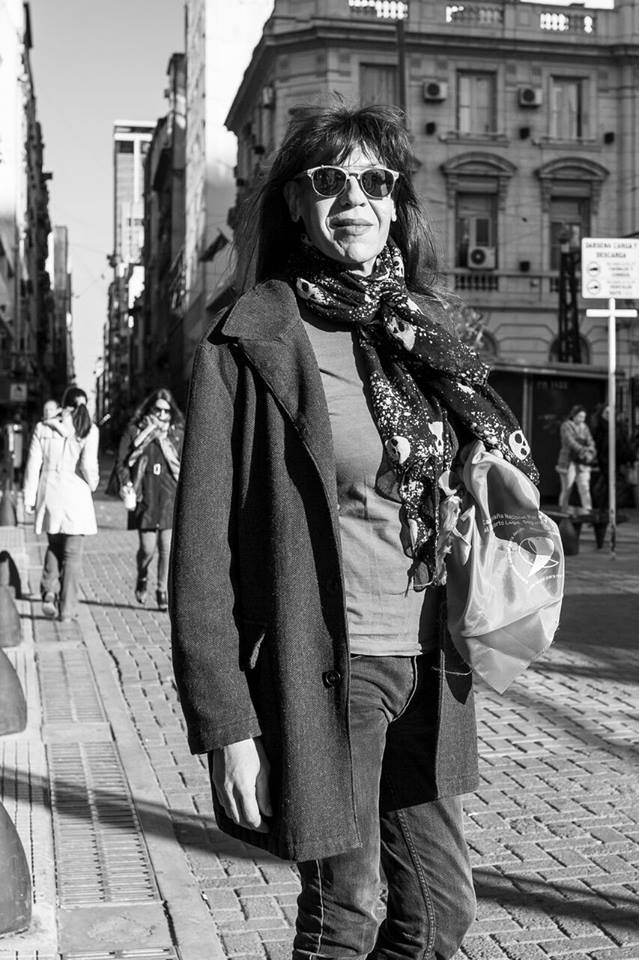

Adiós a Claudia Rodríguez: la Trans andina que propuso politizar el amor

Referente del movimiento trans latinoamericano, activista, poeta, escritora y tanto más, escribió sobre su infancia, la militancia trans, la vida sexual y se autoproclamó Miss Sida en 2007. Claudia Falleció este 29 de Noviembre. Su pelea incluyó al pueblo mapuche, la educación pública, los sin techo, y planteó siempre una filosa crítica al neoliberalismo, que quita posibilidades de vida y las transforma solo en posibilidad de consumo. En uno de sus viajes a la Argentina compartió con la revista MU sus ideas sobre el orgasmo, el feminismo sin resentimiento, la creación, y por qué hay que politizar el amor. Un modo de homenajearla, de recordarla, y a la vez de volver a estar en contacto con un pensamiento y una acción que dejan una sensible huella cultural, artística y política.

Por María del Carmen Varela

Foto: Lina Etchesuri

NotaHace 2 semanas

NotaHace 2 semanasComienza un juicio histórico por fumigaciones con agrotóxicos en Pergamino

NotaHace 2 semanas

NotaHace 2 semanasAdiós, Capitán Beto

PortadaHace 2 semanas

PortadaHace 2 semanasOtra marcha de miércoles: video homenaje a la lucha de jubiladas y jubilados

NotaHace 4 semanas

NotaHace 4 semanasGesta por el agua: Mendoza se moviliza a Uspallata contra la avanzada megaminera

ActualidadHace 4 días

ActualidadHace 4 díasReforma laboral: “Lo que se pierde peleando se termina ganando”