Nota

Caso Antillanca: justicia en la provincia de la impunidad

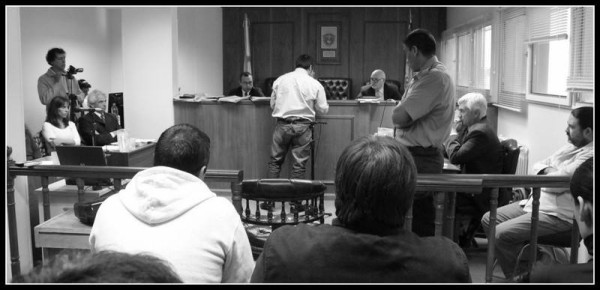

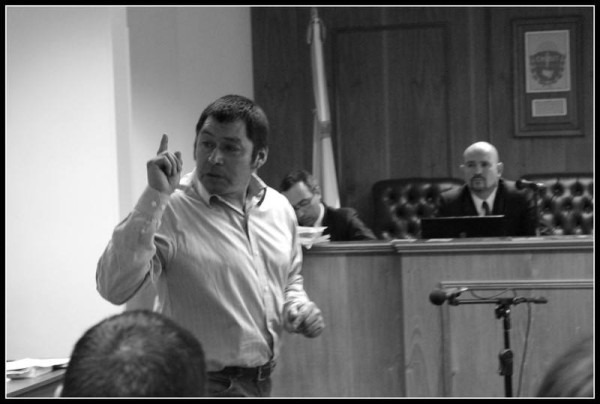

Por primera vez en Chubut tres policías fueron condenados en primera instancia a cadena perpetua, uno resultó absuelto y un quinto responsable del encubrimiento del crimen de Julián Antillanca (19 años), a casi 5 años del hecho, en un juicio que se debió hacer dos veces.

Por primera vez en Chubut tres policías fueron condenados en primera instancia a cadena perpetua, uno resultó absuelto y un quinto responsable del encubrimiento del crimen de Julián Antillanca (19 años), a casi 5 años del hecho, en un juicio que se debió hacer dos veces. Cuántas veces dijeron “no me acuerdo” los policías, las amenazas que no tardaron en llegar, la marcha que celebra el fallo histórico y la justicia social sellada con una defensa contundente.

El fallo

La sala era chica y explotó en dos cuando el veredicto del tribunal integrado por los jueces Adrián Barrios, Darío Arguiano y Marcelo Nieto de Biase rebotó por cada rincón de la Cámara del Crimen de Trelew. La familia de Julián Antillanca se abrazaba mientras los policías y sus familiares rompían en gritos y amenazas: “Te va a pasar lo mismo que a Julián”, los oyeron gritar fuera de sí a las testigos que declararon durante las 13 audiencias, mientras un canto se instalaba: “Yo sabía que a Antillanca lo mató la policía”. La tensión fue en aumento, el Tribunal intercedió y la querella y el Ministerio Público Fiscal tuvieron que salir por la puerta de atrás de la sala.

En el segundo juicio que se realiza en Trelew por el crimen de Antillanca, los jueces condenaron por “homicidio agravado” a los policías Martín Solís, Jorge Abraham y Laura Córdoba, y absolvió por esa misma tipificación a Pablo Morales, indicado por la querella por ser quien conducía el móvil 234 donde Julián fue brutalmente golpeado. El Tribunal también condenó por encubrimiento al ex sargento Carlos Sandoval.

En Trelew ya se hablaba de un fallo histórico. “Iba por un no”, reconoce a lavaca Sandra Tolosa, mamá de Julián, una de los pilares que sostuvo la causa. “Pero cuando se empezó a leer el veredicto, me puse contenta y alegre porque mi hijo va a descansar en paz. Todos sabíamos que la policía había matado a Julián. Y lo de mi hijo no es la primera ni la última vez que pasó: han ocurrido muchos hechos de violencia policial aquí. Quemaron chicos en comisarías, encontraron a otros ahorcados. Sigue pasando”, remarca.

Ayelén Antillanca, hermana de Julián, tomó el veredicto como un alivio. “Es algo que ya sabían todos. Lo sabían ellos, lo sabía la sociedad y nada más faltaba esto”, señala. “Una justicia real para Julián no va a haber nunca porque Julián no va a volver”.

La condena social

Ayelén Antillanca y Sandra Tolosa afirman que la condena social tuvo una importancia central en la construcción de justicia que las llevó hasta este veredicto. “Nos ayudó un montón”, dijo Sandra. En ese sentido subrayan la importancia del acompañamiento de la Comisión Contra la Impunidad y por la Justicia de Chubut, de la cual hoy forman parte.

Mariela Flores Torres, una de los miembros de la Comisión, dice que el fallo que condena a los tres policías marca una bisagra: “Es un fallo que marca un nuevo tiempo. El tiempo en que se logra el acceso a la justicia, y la provincia de la impunidad va quedando en el pasado”.

Esa es la otra sentencia que logra el caso Antillanca: la sentencia social. La percepción de un “nuevo tiempo” que propone la Comisión Contra la Impunidad y por la Justicia en Chubut, que empieza a cosechar años y años de difusión en el silencio, de calle frente al encierro, de solidaridad frente a la soledad, de justicia contra la impunidad de este y otras decenas de casos de jóvenes víctimas de la violencia policial.

Las buenas noticias comenzaron el viernes 4 de julio, cuando el propio gobernador de Chubut, Martín Buzzi, anunció en conferencia de prensa la exoneración de los dos policías imputados por torturas y vejaciones a Maximiliano Almonacid (16 años), ocurridas el 18 de enero de 2012. Y continuaron hoy con las tres sentencias a perpetua por el asesinato de Julián Antillanca.

En este marco, a horas de estas condenas, Mariela dice que están “contentos, emocionados, a punto de salir para la marcha”. Entre el juicio de Julián Antillanca y una marcha para celebrar las condenas y recordar las cosas que aún faltan, ocurre esta charla que rescata el trabajo de la Comisión Contra la Impunidad de Chubut.

La provincia de Chubut, su fuerza policial, ha venido en estos años demostrando un verdadero sistema de represión a jóvenes pobres, que incluye desde el hostigamiento cotidiano a las desapariciones forzadas (Iván Torres, César Monsalve), pasando por todas las escalas (apremios en comisarías, gatillo fácil, amenazas), todas consagradas con impunidad judicial. Este tipo de casos, que ocurren en distintos puntos del país, para la Comisión Contra la Impunidad tienen en Chubut una particularidad: “Ocurren de un modo más velado. No es el gatillo fácil. Son golpizas, supuestos ahorcamientos en celdas, supuestos incendios, desapariciones… Matan pibes y lo tratan de hacer pasar como un accidente o una pelea entre pandillas”, cuenta Mariela. Eso, para ella y sus compañeros, “a partir de este fallo ha quedado en el pasado”.

Lo que describe Mariela es en efecto lo que pasó con Julián Antillanca: la policía y los medios comerciales quisieron hacer pasar su muerte como un accidente. Coma alcohólico, golpe producto de una caída fueron los primeros motivos que el comisario le alegó a César Antillanca, padre de Julián, que al ver el cuerpo comprobó la mentira: Julián estaba todo golpeado. “Los familiares son de quienes nosotros hemos aprendido, porque ellos los que en principio quieren dar a luz estos hechos, y son los que producen las primeras pruebas. Son de ellos de quienes nosotros aprendemos y no al revés, y a su vez invitamos a que sean ellos los que contagian a otros familiares. Es de hecho lo que ocurre”.

La Comisión Contra la Impunidad está compuesta por familiares de víctimas y militantes sociales. No tiene sede. “No tenemos un espacio físico declarado, sino que funciona en los distintos espacios de los barrios. Nuestro funcionamiento es nómade. La idea es que no puedan encontrarnos tan fácil”, sugiere Mariela.

Con esa dinámica actúan de diferentes formas:

- “La principal: cuando ocurre un hecho, es el acompañamiento a fiscalías, a hacer la denuncia, a motorizar hábeas corpus, solicitar expedientes, pruebas”.

- “Luego hay un sector de los psicólogos que tratan en terapia la situación de los familiares”. A esto Mariela la suma la “terapia colectiva”, no menos efectiva y útil a todos los miembros de la Comisión.

- “Hacemos tareas callejeras de intervención: murales, graffitis, acciones, caravanas, marchas”. Cualquiera que visite Trelew se puede topar con un mural que pide justicia.

- “También intervenciones en situaciones de detención: rondamos comisarías en los momentos en que, creemos, puede haber operativos. Porque la policía no está formada para prevenir, sino para reprimir. En un recital de cumbia, seguro que hay palos”.

La Comisión es un verdadero organismo de derechos humanos, de ésos que surgen en el territorio como expresión urgente y desesperada, que va tejiendo lazos y agrupa no sólo militantes sino a familiares de víctimas y víctimas directas. “Todo esto no es que lo empezamos a hacer con un programa sino que lo fuimos aprendiendo sobre la marcha, sobre casos de impunidad muy grandes que requerían que nosotros nos organizáramos sobre el contexto. Hoy por hoy ya hemos adquirido algunas herramientas, un poco a partir de la experiencia, otro poco a partir de lo que nos han contado compañeros, y sin duda el apoyo permanente de referentes como Nora Cortiñas y Adolfo Pérez Esquivel. Todos aportan su grano de arena que siempre nos viene muy bien. Nosotros acá tratamos de llevarlo a la práctica”.

“Si no hay condena, hay escrache”, gritaba la Mesa de Escrache de la agrupación HIJOS. Las Madres de Plaza de Mayo, dando vueltas a la pirámide, reclamaban saber dónde estaban sus hijos. La Comisión Contra la Impunidad aboga por la justicia social y también la judicial. “Hace poco hemos sumado miembros que son abogados. El 10 de julio va a iniciar el juicio de la familia Torres de Trelew, quienes fueron golpeados por efectivos policiales, y la abogada querellante es de la Comisión”, cuenta Mariela. Para instancias como ésa, la Comisión cree que va a servir la jurisprudencia lograda por el caso Antillanca. “A partir de la condena al Estado argentino por el caso Iván torres en instancia internacional, más esta condena en sede local ya creemos que tenemos herramientas las organizaciones sociales y políticas, y las familias, para impulsar a los abogados, a los querellantes, a los fiscales, a los defensores a que tomen esta jurisprudencia como ejemplar”.

Esa condena, dice Mariela, se construye: “Nosotros creemos que esto no va a devenir solo por la bandera de invocación de un fiscal o de un abogado querellante. Va a venir producto de la organización de los familiares víctimas de violencia policial, como en este caso fueron los Antillanca quienes desde el principio llevaron adelante la investigación, ofreciendo pruebas, fiscalizando el trabajo de la fiscal, logrando la intervención de una abogada como Verónica Heredia .El efecto contagio se va a producir a partir de la propia organización de los familiares y víctimas”.

¿Cómo sigue el trabajo de la Comisión? “Como siempre”, dirá Mariela, que sale corriendo a la marcha organizada para celebrar la condena a los policías. “Si bien lo vivimos con alegría y hacemos esta marcha popular, no queremos dejar de decir que en el caso Almonacid continúa prófugo uno de los imputados que es el efectivo Carlos Pato. En el medio de estas dos situaciones judiciales todavía vivimos el telón de fondo de un prófugo. Nosotros queremos que se pongan a disposición todos los medios para que la justicia de Chubut lo juzgue”.

La clave del juicio

La doctora Verónica Heredia – que tomó esta causa entre a partir del juicio fallido- había subrayado en su alegato que el crimen de Julián Antillanca no fue parte de una “noche de excesivo abuso” policial, sino que dejó en claro el carácter sistémico de esa violencia. “Estos hechos cometidos lo han sido en el marco de una violencia sistemática por parte de policías de la Provincia de Chubut contra jóvenes de escasos recursos y la impunidad garantizada por el Poder Judicial”, resumió. En esa violencia se enmarca la desaparición forzada de Iván Torres en 2003 y la aparición del cuerpo sin vida de César Monsalve (13 años) en 2013, luego de haber estado siete semanas desaparecido.

En el medio, centenares de víctimas engrosaron el prontuario de la policía chubutense. La propia muerte de Antillanca ofrece una síntesis siniestra: una escalada de violencia policial de la seccional Cuarta de Trelew que arrancó a las 4 de la mañana del 6 de septiembre con la golpiza a los hermanos Sergio y Denis Aballay, y concluyó con el asesinato de Julián unas horas después.

El primer juicio por el asesinato absolvió a todos los acusados. La familia y la abogada consiguieron algo único: el Superior Tribunal de la Provincia revocó ese fallo en julio de 2013 y obligó a la realización de un nuevo proceso. La Corte Suprema confirmó la decisión.

El veredicto dio lugar a la mecánica del hecho que la familia y la querella lograron probar en el proceso: a Julián lo golpearon salvajemente, lo subieron a un patrullero y lo tiraron en plena calle. Los jueces calificaron como “trascendente” y de “máxima credibilidad” el testimonio de las testigos Jorgelina Domínguez y Daiana Monsalvez, que narraron cómo tres policías golpeaban a Antillanca mientras una mujer oficial (Laura Córdoba) los cubría, y cómo el oficial Solís sacó al muchacho del patrullero y lo tiró a la calle.

También calificaron de “vital importancia” la prueba de sangre hallada en el móvil 234, que el director del Servicio de Huellas Digitales Genéticas (SHGD) de la Universidad de Buenos Aires, Daniel Corach, especificó que era del “linaje Antillanca”.

En ese sentido, los jueces valoraron la “relevancia” de las conclusiones del perito del Cuerpo Médico Forense (CMF) de Chubut, Herminio Gonzáles, que afirmó que Julián Antillanca murió producto de una brutal golpiza en el rostro, la cabeza, el tórax y las extremidades. El perito descartó la ficción que la policía había construido sobre que la muerte de Antillanca se había producido por “coma alcohólico” o “problemas cardíacos”, convalidada hasta por el doctor Diego Rodríguez Jacob, autor de la primera autopsia.

“A los jueces les quedó lo que decían las chicas y la prueba científica que se aportó, y no lo que dijeron los 26 policías que declararon como testigos. Fue patético lo que dijeron porque, además, admitieron falsificar los libros de registro”, recuerda Heredia.

“No me acuerdo”, fue la respuesta recurrente de los oficiales. Ninguno sabía a qué hora ingresó a trabajar, ni qué hizo, ni quién era su superior, ni quién controlaba sus tareas, ni quién eran sus compañeros ese día. Por ejemplo, el oficial Gustavo Briceño respondió 38 veces “no me acuerdo”. Su colega Hugo Orlando Crespo lo hizo en 24 oportunidades. Néstor Ángel Vargas, quien se presentó como “nacido y criado en Trelew”, no pudo responder ni una vez sobre las distancias que separan las calles donde se crió.

De todos modos, los jueces sostuvieron en la absolución de Pablo Morales que no pudieron acreditar “con el grado de certeza necesario” que él estuvo en el patrullero 204 (modelo Chevrolet Classic) cuando Antillanca fue asesinado. “El único que manejaba el móvil ese día fue él”, discrepó Verónica Heredia, que también subrayó que los jueces no tuvieron en cuenta “absolutamente nada” del contexto de violencia sistemática en el que se producen los crímenes como el de Antillanca. Habrá que esperar hasta la lectura de los votos para saber qué valoró cada juez en particular.

Lo que falta

Las penas quedarán firmes una vez que el Tribunal fije sentencia. Esto será a partir de una audiencia prevista para el 30 julio, que motivó una confusión: por moderación, no se quería hablar de “prisión perpetua” ya que los jueces se expidieron sólo sobre la culpabilidad de los acusados. Verónica Heredia aclara el panorama.

La clasificación penal bajo la que el Tribunal condenó a Solís, Abraham y Córdoba es «homicidio agravado», en los términos en los que lo especifica el Código Penal en el artículo 80, inciso 9. Esto es: «Abusando de su función o cargo, cuando fuere miembro integrante de las fuerzas de seguridad, policiales o del servicio penitenciario». La doctora Heredia especificó a lavaca: «La única pena posible es perpetua». Y aclaró: «Si no hubiera estado Sandoval (el policía condenado por «encubrimiento»), hoy hubiera terminado el juicio».

¿Por qué? El Código Procesal Penal de Chubut, en su artículo 304, describe el sistema de «cesura» bajo el que se rigen los procesos en la provincia. La «cesura» es la división del juicio en dos etapas. La primera es para fijar el hecho, la autoria y la responsabilidad penal. La segunda es la que determina el monto y fija la sentencia que, en el caso de Antillanca, será el 30 de julio. Esta segunda etapa, subrayó Heredia, es para aquellas penas que se puedan cuantificar. «No cuando la pena es única, como en el caso de los tres policías», clarificó Heredia. En el caso de Sandoval, la clasificación penal por «encubrimiento» oscila en una pena de entre 3 y 5 años y medio de prisión.

Eso es lo que se definirá del 30 de julio.

Ley de explotación laboral

Conste en actas

lavaca.org

Fotos: Lina Etchesuri/lavaca.org

A las 12 del mediodía el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) hizo su ingreso a la Plaza de los Dos Congresos con una columna poderosa con mix de gremios de la CTA y los más combativos de la CGT.

A las 12:50 se fueron.

El Congreso desde la plaza. Foto: Lina Etchesuri.

En ese momento las columnas de movimientos sociales –Libres del Sur, Movimiento Evita, UTEP, MTE– se adelantaron para ocupar el lugar, sobre Yrigoyen pasando Solís, frente al vallado.

A las 13:40 las banderas del Evita comenzaron el éxodo.

En ese momento comenzaron a oírse más los megáfonos de los partidos de izquierda que se agolpaban sobre Rivadavia, casi esquina Callao, frente al vallado.

La izquierda llegó y se fue, para esquivar a los clásicos Encapuchados con Mochilas Nuevas. Foto: Lina Etchesuri.

A las 14 irrumpió la banda Cuatro Encapuchados con Mochilas Nuevas que no formaban parte de la movilización. Tiraron unas piedras, quemaron unos cartones.

A las 14:07 el camión hidrante empezó a rociar todo lo que tenía delante.

A las 14:11, los partidos y las organizaciones de izquierda comenzaron la retirada.

A las 15 sólo quedaba un pequeño grupo, algunos jubilados y mucha –mucha– policía, que no dejaba transitar ni a vecinas del barrio que iban a comprar remedios.

Foto: Lina Etchesuri.

A las 17 la plaza estaba desolada, a excepción de un pequeñísimo grupo cantando Ska-P.

“Somos los obreros, la base de este juego

en el que siempre pierde el mismo.

Un juego bien pensado en el que nos tienen callados

y te joden si no quieres jugar. Baila hermano el vals del obrero.”

Memorias de la Ley Banelco. Esta vez las transferencias se realizaron con éxito.

A las 22.35 el proyecto de explotación laboral se convirtió en ley.

PD) La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) contabilizó 122 personas heridas y cuatro detenidas, la gran mayoría reprimida cuando se manifestaba en el Obelisco, a las 10.30 de la mañana, contra los despedidos de la fábrica de neumáticos FATE.

Al irse la gente, nuestra fotógrafa Lina Etchesuri saca fotos de los volantes. Abajo el resultado.

Nota

MU 210: La batalla final

El femicidio de Lucía Pérez a manos de dos narcos de Mar del Plata motivó el primer Paro Nacional de Mujeres. Tras una larga luchar familiar y social se logró la condena, pero ahora una nueva maniobra judicial puede dejar impunes a los culpables. Un ejemplo de que todo lo que conseguimos está en peligro. ¿Podrán?

Las notas de esta edición:

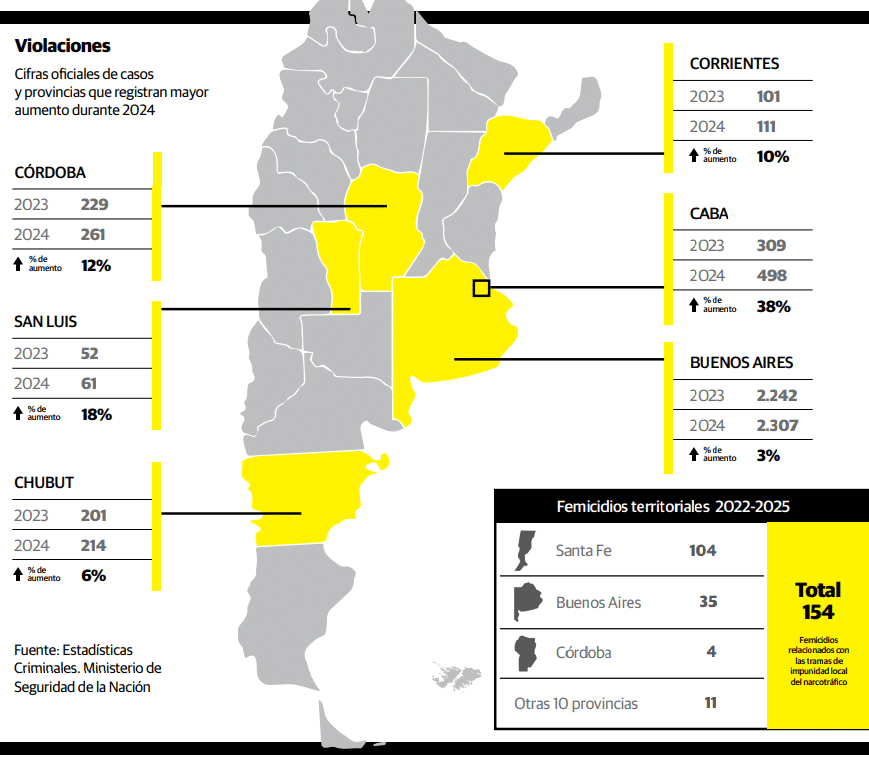

Negacionismo de Estado: Informe 2025 del Observatorio Lucía Pérez

¿Qué hay detrás de la avanzada oficial para negar los femicidios? Radiografía de cómo cada poder del Estado, por acción u omisión, busca ocultar las causas y consecuencias del asesinato de mujeres. Y por qué lo hace. Por Claudia Acuña

El Aleph (versión putas): Entrevista a Georgina Orellano

¿Cuánto cuesta la vida? ¿Cuánto vale? La dirigente de AMMAR y la actualidad desde la esquina: lo que se ve, lo que no se escucha, las falsas soluciones progresistas, lo que hay que abolir. Lo narco, la revolución, el cuerpo, la salida. Una recoridapor sus tatuajes, y todo lo que significa ser puta. Por Claudia Acuña y Lucas Pedulla

Carla Soggiu: La impunidad avanza

Carla recibió un botón antipánico por las agresiones de su pareja, que la ató, golpeó y violó delante de su hija de dos años. Semanas después de ese hecho, accionó cinco veces ese botón pero la policía no la encontró. Apareció muerta en el Riachuelo. Las complicidades, las burocracias, el rol de Diego Santilli y la lucha de una familia que define el caso como un femicidio de Estado. Por Francisco Pandolfi

Alma y vida: El femicidio de Lucía Pérez, hoy

¿Qué es la justicia? ¿Cómo enloquecer a una familia? ¿Por qué buscan eliminar la figura de

femicidio? ¿Cuál es el rol práctico del Estado y el negacionismo? El Tribunal de Casación resolvió que el de Lucía Pérez no fue un femicidio. La política de la misoginia como aversión hacia las mujeres y el paralelismo con lo narco que vende droga junto a las escuelas. Las “sumisitas”, la violencia y el sometimiento. Marta y Guillermo: una familia que trabaja en comunidad, y las claves para que las pesadillas no sigan asesinando a los sueños. Por Sergio Ciancaglini

Crónicas del más acá: Al trote

POR CARLOS MELONE

El Caliban y las brujas: La obra Fuerza mayor, protagonizada por jubiladas

La alianza entre Jubilados Insurgentes con integrantes del Teatro Caliban parió está obra que pone en escena lo que pasa todos los miércoles frente al Congreso. Una forma creativa de elaborar la actualidad con las herramientas del teatro, para hacer sentir, pensar e interpelar a los más jóvenes. Por Franco Ciancaglini

Sin berretines: Lo que nos cuenta la cárcel

Estudiantes de Sociología y Trabajo Social que cumplen condena en la cárcel de San Martín comparten sus reflexiones sobre la libertad, el encierro, y la actualidad más acá de las rejas. ¿Cómo funciona lo narco? ¿Qué implica buscar plata fácil? Lecciones sobre educación, berretines y prejuicios, el sentido de la vida, y la teoría de la bobalización. Por Sergio Ciancaglini

Sin protección: Ley contra el Acoso y después

Perdió estado parlamentario el proyecto de ley de acoso en ámbitos laborales y académicos: una muestra de la desidia y el abandono de las políticas de género. Del caso Brieger a Milei, cómo sigue la organización de las mujeres para empujar lo imposible en tiempos de motosierra, fascismo y un Congreso estancado. Por Evangelina Bucari

Con horizonte: 38º Encuentro Plurinacional en Corrientes

Cien mil personas participaron del 38º Encuentro Plurinacional de Mujeres y Diversidades. MU lo registró con crónicas día a día, que pueden leerse en lavaca.org. Compartimos aquí parte del registro fotográfico y una mirada sobre la trastienda de debates que explican mucho de lo que pasó en un evento extraño y extraordinario. Por Claudia Acuña. Fotos de Line Bankel

Sin cuerpo: La ¿impericia? en la causa de Cecilia Basaldúa

A lo largo de este 2025 la nueva instrucción que investiga el femicidio de Cecilia Basaldúa, ocurrido en el año 2020 en la localidad cordobesa de Capilla del Monte, Cambió fiscales, tomó nuevas pruebas y amplió testimoniales. Sin embargo, en el marco de un proceso judicial que avanzaba, una noticia coronó la impunidad en esta causa: hace cuatro años que el cuerpo de Cecilia fue retirado de la morgue judicial sin el consentimientode la familia. Por María Eugenia Marengo

Nota

Cómo como 2: Cuando las marcas nos compran a nosotros

(Escuchá el podcast completo: 7 minutos) Coca Cola, Nestlé, Danone & afines nos hacen confiar en ellas como confiaríamos en nuestra abuela, nos cuenta Soledad Barruti. autora de los libros Malcomidos y Mala leche. En esta edición del podcast de lavaca, Soledad nos lleva a un paseíto por el infierno de cómo se produce, la cuestión de la comida de verdad, y la gran pregunta: ¿quiénes son los que realmente nos alimentan?

El podcast completo:

Con Sergio Ciancaglini y la edición de Mariano Randazzo.

Fumigaciones en PergaminoHace 4 semanas

Fumigaciones en PergaminoHace 4 semanasComienza un juicio histórico por fumigaciones con agrotóxicos

Roberto PïanelliHace 4 semanas

Roberto PïanelliHace 4 semanasAdiós, Capitán Beto

IndustricidioHace 4 días

IndustricidioHace 4 díasEn el fin del mundo: ocupación contra la desocupación en Tierra del Fuego

Marcha de jubiladosHace 3 semanas

Marcha de jubiladosHace 3 semanasVideo homenaje a la lucha de jubiladas y jubilados

IndustricidioHace 2 días

IndustricidioHace 2 díasQuebró Aires del Sur: los trabajadores y la UOM ocupan la fábrica, y el intendente denuncia 10.000 empleos perdidos en Rio Grande