Nota

Naomi Klein en Argentina: La doctrina del shock, el documental

La escritora canadiense comenzó a filmar aquí el documental que sobre su libro dirigen Michael Winterbottom y Mat Whitecros, la misma dupla premiada por el filme Camino a Guantánamo. Los detalles de una agenda increíble y sin respiro. Y un resumen del monumental libro que el próximo año se podrá ver en la pantalla global.

Llegó a la Argentina el sábado, pero hasta el martes a la mañana su alma estuvo muy lejos, atrapada en el artículo sobre China que tenía que entregar para la edición de mayo de la versión norteamericana de la revista Rolling Stones. Le pregunto si pudo investigar sin problemas y me responde que no tuvo inconvenientes mientras se mantuvo como un simple turista, pero que apenas la detectaron los radares la cosa se complicó y tuvo que dar por terminada la visita. La policía le robó su Ipod, me dice sonriendo como para sintetizar con esa paradoja la situación. A su lado, su pareja Avi Lewis también sonríe. Está feliz de regresar a la Argentina y reencontrarse con los afectos que sembró en los largos meses que pasó aquí filmando su documental La toma. Avi me cuenta que dejó la poderosa CBS donde trabajó en los últimos años para conducir un programa periodístico en la cadena Al Jazzera, lo cual le significó, entre otras cosas, mudarse a Nueva York. Le pregunto qué reacción ha recibido por parte de la comunidad judía, especialmente por la suma que significa para esta pareja trabajar uno en una televisora árabe y escribir, el otro, un capítulo memorable sobre lo que representa hoy el Estado de Israel, sin duda una de las piezas memorables de La doctrina del shock. Naomi me responde que ha sido peor desde que ella decidió sumarse a la campaña de boicot contra la economía israelí. Por eso, su libro no fue editado por el mismo sello que No logo, sino por una pequeña editorial palestina. El dinero de la venta de ejemplares, además, está destinado a imprimir más títulos, para fortalecer la difusión de esa cultura y así ayudar a resistir su exterminio.

El muro

Apenas Naomi despachó la nota, se concentró en las entrevistas con la prensa: siete en un día. El miércoles, preparó su primera presentación en la Feria del Libro: una entrevista pública auspiciada por la revista Ñ, del contrainformativo diario Clarín. Naomi siempre prepara sus intervenciones públicas, anotando en una libreta y a mano los ejes de lo que quiere transmitir. Es tímida y se nota que la incomodan las multitudes, pero ha encontrado una forma de lidiar con eso: entiende a la fama como un medio de comunicación masivo. Y Naomi es una periodista profesional. Cuando habla, escribe.

Ya es viernes y estamos en el Parque de la Memoria. Es el comienzo del verdadero motivo del viaje de Naomi a la Argentina. Aquí se están filmando las primeras imágenes del documental que sobre La doctrina del shock dirigen Michael Winterbottom y Mat Whitecross, la misma dupla que ganó el premio a la mejor dirección en el Festival de Berlín con el extraordinario filme Camino a Guatánamo, también basado en hechos reales. Whitecross estuvo en la Argentina en 2006, invitado por el Festival de Cine de Mar del Plata. Mat conoce mucho mejor este país: sus padres fueron secuestrados por la dictadura argentina en 1976. Cuando fueron liberados se exiliaron en Londres, donde él nació. Desde allí llegó ayer a la noche y sin respiro, se puso a preparar la producción que hoy lo trae al Parque de la Memoria, con un equipo de locales: cámara, sonidista y traductor.

Las tomas registran el interminable muro con los nombres de las víctimas del terrorismo de Estado. Naomi está buscando allí el nombre de Rodolfo Walsh, el escritor que con su Carta Abierta a la Junta Militar inspiró la investigación que dio forma a La doctrina del shock.

–Debe estar por aquí, ¿no es cierto? , pregunta Naomi cuando ya ha caminado doscientos metros de ese muro.

–Todavía estamos en 1976– le señalo- Y él desapareció en el 77.

Naomi recorre con la mirada la distancia que hay desde el inicio de ese año hasta su fin, la inmensidad de esa lista. Entiende el significado que encierra cada metro, cada paso, cada ladrillo, cada nombre. Y aguanta las lágrimas.

No hay tiempo para almuerzo, porque a las dos de la tarde la espera Victor Basterra en el Instituto de la Memoria. Basterra es uno de los sobrevivientes del campo de concentración que funcionó en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). Con él conversará hasta la hora de su segunda presentación en la Feria del Libro, donde será entrevistada por el periodista Nelson Castro. Naomi quiere esa noche hablar sobre el rol geopolítico del Imperio y apunta algunos ejes sobre su visión de lo que ella entiende que esto significa para los latinoamericanos.

Cavallo y la ESMA

Es sábado y Naomi se prepara para boxear. Subirá al ring para enfrentar ante las cámaras a Domingo Cavallo, ministro de Economía de la dictadura y de la democracia. No tiene tiempo para festejar su triunfo por nock out: ya es la hora de filmar en la ESMA, donde recorre los pabellones del terror. Dos horas después, los espera en su casa Lilia Ferreira, la viuda de Rodolfo Walsh. Es un encuentro intenso, como intensa es Lilia. Las dos tiemblan cuando Lilia le muestra, casi como ofrenda, los legendarios anteojos del escritor.

A las seis de la tarde está prevista su presentación en la inauguración de nuestra casa y a las seis en punto suena el teléfono para pedir una tregua: recién termina su entrevista con Lilia, pero ya está en camino. Lo que sucedió cuando llegó será contado en otra nota, porque forma parte de otra historia.

El domingo, Naomi, Avi y Mat volaron hacia Chile, a su encuentro con la viuda de Orlando Letelier, el ministro y embajador de Salvador Allende, asesinado en Washington en 1978. El próximo martes, llegará a Bolivia, en lo que será su primera visita como invitada oficial de un gobierno.

Lo que le espera luego, es tan vertiginoso como las páginas de su monumental libro, cuya síntesis del primer capítulo compartimos aquí:

La doctrina del shock

Oportunidad: Empecé a investigar la dependencia entre el libre mercado y el poder del shock hace cuatro años, al principio de la ocupación de Irak. Después de informar desde Bagdad acerca de los fallidos intentos de Washington de seguir con sus planes de terapia de shock, viajé a Sri Lanka, meses después del catastrófico tsunami del año 2004. Allí presencié otra versión distinta de las mismas maniobras: los inversores extranjeros y los donantes internacionales se habían coordinado para aprovechar la atmósfera de pánico, y habían conseguido que les entregaran toda la costa tropical. Los promotores urbanísticos estaban construyendo grandes centros turísticos a toda velocidad, impidiendo a miles de pescadores autóctonos que resconstruyeran sus pueblos, antaño situados frente al mar. “Es una cruel broma del destino, la naturaleza ha ofrecido a Sri Lanka una oportunidad única: de esta terrible tragedia nacerá un destino turístico de primera clase”, anunció el gobierno. Cuando el Katrina destruyó Nueva Orleáns, la red de políticos republicanos, thing tanks y constructores empezaron a hablar de “un nuevo principio”. Estaba claro que se trata del nuevo método de las multinacionales para lograr sus objetivos: aprovechar momentos de trauma colectivo para dar el pistoletazo de salida a reformas económicas y sociales de corte radical.

Slogan: Mike Battles supo expresarlo mejor: “Para nosotros, el miedo y el desorden representaban una verdadera promesa”. El ex agente de la CIA de 34 años se refería al caos posterior a la invasión de Irak, y cómo gracias a eso su empresa de seguridad privada, Custer Battles, desconocida y sin experiencia en el campo, pudo obtener contratos de servicios otorgados por el gobierno federal por valor de unos 100 millones de dólares. Sus palabras podrían constituir el eslogan del capitalismo contemporáneo: el miedo y el desorden como catalizadores de un nuevo salto hacia delante.

Tres décadas: . A medida que avanzaba en la investigación de cómo este modelo de mercado se había impuesto en todo el mundo, descubrí que la idea de aprovechar las crisis y los desastres naturales había sido en realidad el modus operandi clásico de los seguidores de Milton Friedman desde el principio. Esta forma fundamentalista del capitalismo siempre ha necesitado de catástrofes para avanzar. Sin duda las crisis y las situaciones desastre era cada vez mayores y más traumáticas, pero lo que sucedía en Irak y Nueva Orleáns no era una invención nueva, derivada de lo que sucedía el 11 de setiembre. En verdad, estos audaces experimentos en el campo de la gestión y aprovechamiento de las situaciones de crisis eran el punto culminante de tres décadas de firme seguimiento de la doctrina del shock. A la luz de esta doctrina, los últimas treinta y cinco años adquieren un aspecto singular y muy distinto al que nos han contado. Algunas de las violaciones de derechos humanos más despreciables de este siglo, que hasta ahora se consideraban actos de sadismo fruto de regímenes antidemocráticos, fueron de hecho un intento deliberado de aterrorizar al pueblo y se articularon activamente para preparar el terreno e introducir las “reformas” radicales que habrían de traer ese ansiado libre mercado.

En casa: Durante tres décadas, Friedman y sus discípulos sacaron partido metódicamente de las crisis y los shocks que los demás países sufrían, los equivalentes extranjeros del 11 de setiembre: el golpe de Pinochet otro 11 de setiembre, en 1973. Lo que sucedió en el año 2001 fue que una ideología nacida a la sombra de las universidades norteamericanas y fortalecida en las instituciones políticas de Washington por fin podía regresar a casa. Rápidamente, la administración Bus aprovechó la oportunidad generada por el miedo a los ataques para lanzar la guerra contra el terrorismo, pero también para garantizar el desarrollo de una industria exclusivamente dedicada a los beneficios, un nuevo sector en crecimiento que insufló renovadas fuerzas en la debilitada economía estadounidense. Estamos ante una guerra global cuyos combates se libran en todos los niveles de las empresas privadas cuya participación se subvenciona con dinero público.

Tres datos: La administración Bus empezó por subcontratar, sin ningún tipo de debate público, varias de las funciones más delicadas e intrínsecas del Estado: desde la sanidad para los presos hasta las sesiones de interrogación de los detenidos, pasando por la “cosecha” y recopilación de información sobre los ciudadanos. El papel del gobierno en esta guerra sin fin ya no es el de un gestor que se ocupa de una red de contratistas, sino el de un inversor capitalista de recursos financieros sin límite que proporciona el capital inicial para la creación del complejo empresarial y después se convierte en el principal cliente de sus nuevos servicios. Basta citar tres datos que demuestran el alcance de la transformación: en 2003, el gobierno estadounidense otorgó 3.512 contratos a empresas privadas en concepto de servicios de seguridad. Durante un período de 22 meses hasta agosto de 2006, el Departamento de Seguridad nacional había emitido más de 115.000 contratos similares. La “industria de la seguridad interior” –hasta el año 2001 económicamente insignificante- se había convertido en un sector que facturaba más de 200.000 millones de dólares. En 2006, el gasto del gobierno de Estados Unidos en seguridad interior ascendía a una media de 545 dólares por cada familia.

Ganancia: Entre el tráfico de armas, la privatización de los ejércitos, la industria de la reconstrucción humanitaria y la seguridad interior, el resultado de la terapia de shock tutelado por la administración Bus después de los atentados es, en realidad, un nueva economía plenamente articulada. Como decía un analista de mercado acerca de un trimestre con unos resultados financieros excepcionalmente buenos para la empresa de servicios energéticos Halliburton: “Irak fue mejor de lo que esperábamos”. Eso fue en octubre de 2006, en aquel entonces el mes más cruento de la guerra, con más de 3.709 bajas de civiles iraquíes. Pero pocos accionistas podían quejarse de una guerra que había generado más de 20.000 millones de dólares de ingresos para una única empresa.

Nuevo Estado: El término más preciso para definir un sistema que elimina los límites entre el gobierno y el sector empresarial no es liberal, conservador o capitalista, sino corporativista. Sus principales características consisten en una gran transferencia de riqueza pública hacia la propiedad privada –a menudo acompañada de un creciente endeudamiento-, el incremento de las distancias entre los inmensamente ricos y los pobres descartables, y un nacionalismo agresivo que justifica un cheque en blanco en gastos de defensa y seguridad. Otra característica del Estado corporativista es que suele incluir un sistema de vigilancia agresiva /de nuevo, organizado mediante acuerdos y contratos entre el gobierno y las grandes empresas), encarcelamientos en masa, reducción de las libertades civiles y, a menudo aunque no siempre, tortura.

El manual: De Chile a Irak, la tortura ha sido el socio silencioso de la cruzada por la libertad de mercado global. Pero tortura es más que una herramienta empleada para imponer reglas no deseadas a una población rebelde. También es una metáfora de la lógica subyacente en la doctrina del shock. La tortura, o por utilizar el lenguaje de la CIA, los “interrogatorios coercitivos”, es un conjunto de técnicas diseñado para colocar al prisionero en un estado de profunda desorientación y shock, con el fin de obligarle a hacer concesiones contra su voluntad. La lógica que anima el método se describe en dos manuales de la CIA que fueron desclasificados a finales de los años 90. En ellos se explica que la forma adecuada para quebrar “las fuentes que se resisten a cooperar” consiste en crear un ruptura violenta entre los prisioneros y su capacidad de explicarse y entender el mundo que los rodea. Primero, se rpiva de cualquier alimentación de los sentidos (con capuchas, tapones para los oídos, cadenas y aislamiento total), luego el cuerpo es bombardeado con una estimulación arrolladora. En esta etapa se “prepara el terreno” y el objetivo es provocar una especie de huracán mental: los prisioneros caen en un estado de regresión y de terror tal que no pueden pensar racionalmente ni proteger sus intereses. En ese estado de shock, la mayoría de los prisioneros entregan a sus interrogadores todo lo que estos desean: información, confesiones de culpabilidad, la renuncia a sus creencias. Uno de los manuales de la CIA ofrece una explicación particularmente sucinta: “Se produce un intervalo que puede ser extremadamente breve, de animación suspendida, una especie de shock o parálisis psicológica. Esto se debe a una experiencia traumática que hace estallar, por así decirlo, el mundo que al individuo le es familiar, así como su propia imagen dentro del mundo. Los interrogadoras experimentados saben reconocer ese momento de ruptura y saben que en ese intervalo la fuente se mostrará más abierta a las sugerencias, y es más probable que coopere”. La doctrina del shock reproduce este proceso paso a paso, en su intento de lograr a escala masiva lo que la tortura obtiene de un individuo en la sala de interrogatorios.

Renuncia: Así funciona la doctrina del shock: el desastre original –llámese golpe, ataque terrorista, colapso del mercado, guerra, tsunami o huracán- lleva a la población de un país a un estado de shock colectivo. Las bombas, los estallidos de terror, los vientos ululantes preparan el terreno para quebrar la voluntad de las sociedades tanto como las lluvias de golpes someten a los prisioneros en sus celdas. Como el aterrorizado preso que confiesa los nombres de sus camaradas y reniega de su fe, las sociedades en estado de shock a menudo renuncian a valores que de otro modo defenderían con entereza.

Desafío: Este libro es un desafío contra la afirmación más apreciada y esencial de la historia oficial: que el triunfo del capitalismo nace de la libertad, que el libre mercado desregulado va de la mano de la democracia. En lugar de eso, demostraré que esta forma fundamentalista del capitalismo ha surgido en un brutal parto cuyas comadronas han sido la violencia y la coerción, infligidas en el cuerpo político colectivo así como en innumerables cuerpos individuales. La historia del libre mercado contemporáneo –el auge del corporativismo, en realidad- ha sido escrita con letras de shock.

Nota

Se confirmó el procesamiento del gendarme Guerrero por el ataque al fotógrafo Pablo Grillo

El gendarme Héctor Guerrero será procesado por el ataque que hirió gravemente en la cabeza al Pablo Grillo el 12 de marzo pasado (la foto de portada muestra a Pablo durante su recuperación, que aún continúa). La Sala II de la Cámara Federal porteña ratificó la decisión de la jueza María Servini que había sido apelada por el acusado. Además, pidieron investigar las posibles responsabilidades de quienes estuvieron a cargo del operativo. Presentamos aquí la información del diario Tiempo Argentino, uno de los integrantes de la Unión de Medios Autogestivos.

La Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones confirmó el procesamiento del gendarme Héctor Guerrero por las lesiones gravísimas producidas al fotógrafo Pablo Grillo y por el abuso de armas en otras cinco oportunidades durante la manifestación de los jubilados del 12 de marzo pasado.

El gendarme Héctor Guerrero el día de su declaración ante la jueza María Servini.

El fallo de la Cámara lleva las firmas de los jueces Eduardo Farah, Martín Irurzun y Roberto Boico. En su voto, Boico además, exigió que se profundice la investigación por las eventuales responsabilidades de las autoridades a cargo del operativo.

La situación del gendarme Guerrero había llegado a la cámara de apelaciones luego de un planteo de la defensa del acusado en la que pidió revocar el procesamiento como presunto autor del disparo con una pistola lanza gases contra Pablo Grillo, quien sufrió heridas gravísimas durante la represión policial a aquella protesta de jubilados en el centro porteño.

El planteo de la defensa se produjo en el contexto de varias resoluciones judiciales polémicas que se dieron durante en la semana posterior al triunfo electoral de La Libertad Avanza (LLA), que tuvieron como principales beneficiarios a Mauricio Macri y Javier Milei, y como principales perjudicados a Cristina Kirchner y Guillermo Moreno. Sin embargo, el oportunismo no funcionó y este viernes los tres camaristas le dio un revés al gendarme al entender que el acusado debe ir a juicio.

Guerrero, asistido por los abogados Martín Sarubbi y Claudio Nuncija, solicitó revertir el procesamiento que oportunamente había sido dictado por la jueza federal María Servini. La defensa sostuvo que no está acreditado que el gendarme haya sido el autor del disparo y afirmó que su conducta se ajustó a los protocolos vigentes para el uso de armas lanzagases.

En tanto, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que interviene como querellante, respaldó la resolución de Servini y la validez de las medidas de prueba, entre ellas el relevamiento en el lugar del hecho, un informe balístico de la Policía de la Ciudad y la reconstrucción denominada “Mapa de la Policía”, elaborada por realizadores audiovisuales y peritos forenses.

Nota

MU 210: La batalla final

El femicidio de Lucía Pérez a manos de dos narcos de Mar del Plata motivó el primer Paro Nacional de Mujeres. Tras una larga luchar familiar y social se logró la condena, pero ahora una nueva maniobra judicial puede dejar impunes a los culpables. Un ejemplo de que todo lo que conseguimos está en peligro. ¿Podrán?

Las notas de esta edición:

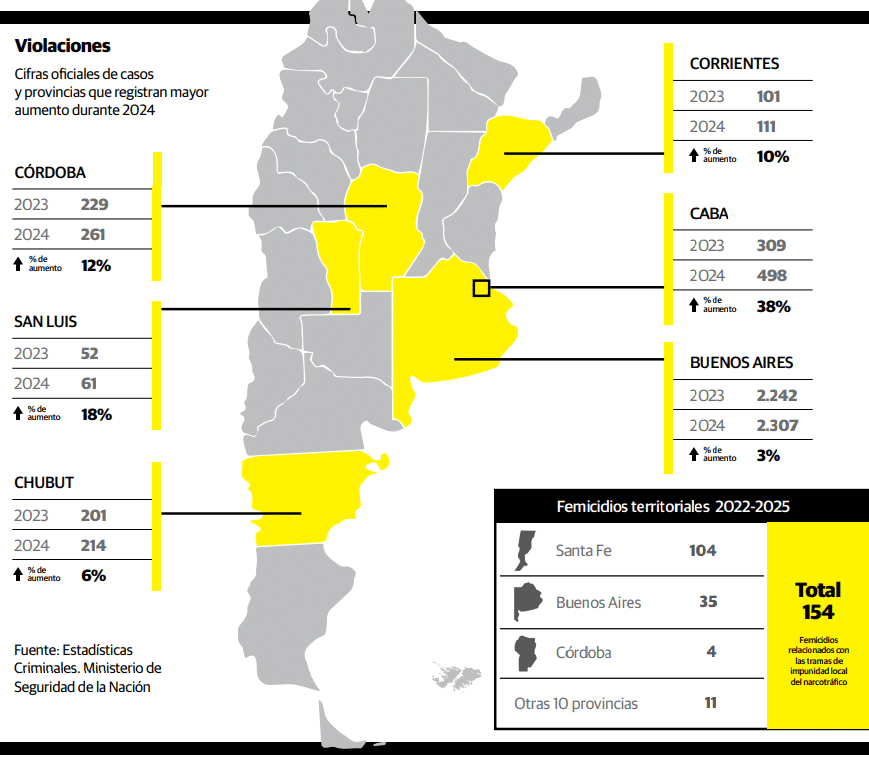

Negacionismo de Estado: Informe 2025 del Observatorio Lucía Pérez

¿Qué hay detrás de la avanzada oficial para negar los femicidios? Radiografía de cómo cada poder del Estado, por acción u omisión, busca ocultar las causas y consecuencias del asesinato de mujeres. Y por qué lo hace. Por Claudia Acuña

El Aleph (versión putas): Entrevista a Georgina Orellano

¿Cuánto cuesta la vida? ¿Cuánto vale? La dirigente de AMMAR y la actualidad desde la esquina: lo que se ve, lo que no se escucha, las falsas soluciones progresistas, lo que hay que abolir. Lo narco, la revolución, el cuerpo, la salida. Una recoridapor sus tatuajes, y todo lo que significa ser puta. Por Claudia Acuña y Lucas Pedulla

Carla Soggiu: La impunidad avanza

Carla recibió un botón antipánico por las agresiones de su pareja, que la ató, golpeó y violó delante de su hija de dos años. Semanas después de ese hecho, accionó cinco veces ese botón pero la policía no la encontró. Apareció muerta en el Riachuelo. Las complicidades, las burocracias, el rol de Diego Santilli y la lucha de una familia que define el caso como un femicidio de Estado. Por Francisco Pandolfi

Alma y vida: El femicidio de Lucía Pérez, hoy

¿Qué es la justicia? ¿Cómo enloquecer a una familia? ¿Por qué buscan eliminar la figura de

femicidio? ¿Cuál es el rol práctico del Estado y el negacionismo? El Tribunal de Casación resolvió que el de Lucía Pérez no fue un femicidio. La política de la misoginia como aversión hacia las mujeres y el paralelismo con lo narco que vende droga junto a las escuelas. Las “sumisitas”, la violencia y el sometimiento. Marta y Guillermo: una familia que trabaja en comunidad, y las claves para que las pesadillas no sigan asesinando a los sueños. Por Sergio Ciancaglini

Crónicas del más acá: Al trote

POR CARLOS MELONE

El Caliban y las brujas: La obra Fuerza mayor, protagonizada por jubiladas

La alianza entre Jubilados Insurgentes con integrantes del Teatro Caliban parió está obra que pone en escena lo que pasa todos los miércoles frente al Congreso. Una forma creativa de elaborar la actualidad con las herramientas del teatro, para hacer sentir, pensar e interpelar a los más jóvenes. Por Franco Ciancaglini

Sin berretines: Lo que nos cuenta la cárcel

Estudiantes de Sociología y Trabajo Social que cumplen condena en la cárcel de San Martín comparten sus reflexiones sobre la libertad, el encierro, y la actualidad más acá de las rejas. ¿Cómo funciona lo narco? ¿Qué implica buscar plata fácil? Lecciones sobre educación, berretines y prejuicios, el sentido de la vida, y la teoría de la bobalización. Por Sergio Ciancaglini

Sin protección: Ley contra el Acoso y después

Perdió estado parlamentario el proyecto de ley de acoso en ámbitos laborales y académicos: una muestra de la desidia y el abandono de las políticas de género. Del caso Brieger a Milei, cómo sigue la organización de las mujeres para empujar lo imposible en tiempos de motosierra, fascismo y un Congreso estancado. Por Evangelina Bucari

Con horizonte: 38º Encuentro Plurinacional en Corrientes

Cien mil personas participaron del 38º Encuentro Plurinacional de Mujeres y Diversidades. MU lo registró con crónicas día a día, que pueden leerse en lavaca.org. Compartimos aquí parte del registro fotográfico y una mirada sobre la trastienda de debates que explican mucho de lo que pasó en un evento extraño y extraordinario. Por Claudia Acuña. Fotos de Line Bankel

Sin cuerpo: La ¿impericia? en la causa de Cecilia Basaldúa

A lo largo de este 2025 la nueva instrucción que investiga el femicidio de Cecilia Basaldúa, ocurrido en el año 2020 en la localidad cordobesa de Capilla del Monte, Cambió fiscales, tomó nuevas pruebas y amplió testimoniales. Sin embargo, en el marco de un proceso judicial que avanzaba, una noticia coronó la impunidad en esta causa: hace cuatro años que el cuerpo de Cecilia fue retirado de la morgue judicial sin el consentimientode la familia. Por María Eugenia Marengo

Nota

Cómo como 2: Cuando las marcas nos compran a nosotros

(Escuchá el podcast completo: 7 minutos) Coca Cola, Nestlé, Danone & afines nos hacen confiar en ellas como confiaríamos en nuestra abuela, nos cuenta Soledad Barruti. autora de los libros Malcomidos y Mala leche. En esta edición del podcast de lavaca, Soledad nos lleva a un paseíto por el infierno de cómo se produce, la cuestión de la comida de verdad, y la gran pregunta: ¿quiénes son los que realmente nos alimentan?

El podcast completo:

Con Sergio Ciancaglini y la edición de Mariano Randazzo.

Fumigaciones en PergaminoHace 4 semanas

Fumigaciones en PergaminoHace 4 semanasComienza un juicio histórico por fumigaciones con agrotóxicos

Roberto PïanelliHace 4 semanas

Roberto PïanelliHace 4 semanasAdiós, Capitán Beto

Marcha de jubiladosHace 3 semanas

Marcha de jubiladosHace 3 semanasVideo homenaje a la lucha de jubiladas y jubilados

Muerte por agrotóxicosHace 2 días

Muerte por agrotóxicosHace 2 díasConfirman la condena al productor que fumigó y provocó la muerte de un chico de 4 años

Reforma LaboralHace 2 semanas

Reforma LaboralHace 2 semanasReforma laboral: “Lo que se pierde peleando se termina ganando”