Nota

La fruta prohibida: Corrientes, de las fumigaciones a la agroecología

Una familia fumigada. Una niña muerta por comer una mandarina. Vecinos que cuentan que la escena se encubrió. La voz del único imputado. Una historia que conecta con otra localidad donde se está empezando a transformar el dolor en vida. ▶ FRANCO CIANCAGLINI

Rocío Milagros Pared (12 años) y su sobrino Damián(10 años) salen de su casa rumbo a la clase de catequesis de todos los sábados. Viven con sus 11 hermanos y padres al lado de una chacra de limones que se fumiga día tras día.

La capilla de Santa Librada, a donde los esperan las catequistas Soledad y Ayelén, queda a unos 500 metros de distancia. En el camino, más quintas: limones, arándanos, sandías, mandarinas.

Los tractores pasan y levantan la tierra colorada; no hay vereda. Sólo pueden caminar pegaditos al paredón que marca la propiedad de Luis Ángel Brest, dueño de todas esas quintas. Es un sábado caluroso, son las 14:30, y Rocío y Damián deciden jugar una carrera.

Rocío va ganando, pero se detiene. A la altura del portón de los Brest encuentra una mandarina. La agarra. Damián, que llega desde atrás, le pregunta: “¿Me das un pedazo?”. Rocío la parte al medio y muerde su mitad.

Rocío queda paralizada. Se agarra la panza; se retuerce de dolor. Damián muerde la mandarina, pero le da asco el sabor: escupe. Luego, vomita. Con las fuerzas que le quedan, ayudado por un palito, desanda los 90 metros hasta su casa, para pedir ayuda.

La madre, Vicenta, se queda con Damián, mientras Ricardo y Ramona salen corriendo a buscar a Rocío. La escena: “Estaba paralizada, como borracha. La respiración se le iba. La cáscara de mandarina estaba ahí al lado. Y yo le dije ¿qué tomaste, Rocío? Me responde en guaraní “ha´u mandarina”. Tomé una mandarina”.

Ramona, hermana de Rocío, cuenta que se cansó de llamar a la ambulancia que nunca llegó. La explicación: “La ambulancia no está en el hospital: hace de remís”. Entonces llamaron a Laura, la remisera, que ahora recuerda: “Cuando llego veo que van saliendo con el nene y después veo a Rocío, que la llevaban en brazos. Ahí me desesperé: nunca manejé tan rápido”.

En el centro de salud de Mburucuyá los hacen esperar. Vicenta: “Eran las 3 y el doctor estaba durmiendo la siesta. Se lo fue a despertar recién cuando puse a los chicos en la camilla. Y ahí les pusieron suero, pero no les hicieron lavado de estó- mago. Dijo que no hay elementos para hacerlo. ¿Cómo no va a haber? Nos dijo que la trasladaban a Saladas. Volvimos a buscar ropa para ella y los documento. Pensamos que se iba a salvar”.

Ramona: “Llegamos a Saladas y no nos dejaron entrar. Le dije a una doctora que si no me dejaba ver a mi hermanita, que me diga qué tenía. Ahí me dice: falleció”.

Silencio.

Las mujeres Pared, en el camino a la altura donde Rocío mordió la mandarina.

Foto: Nacho Yuchark

La pared

Ese es el relato que la familia Pared reconstruye recuerdo por recuerdo, sentados todos juntos a la sombra de un árbol, en su terreno en el paraje El pago, Mburucuyá. Son 13: Evaristo, Vicenta, Rita, María, Ramona, Armando, Damián, Mariana, Abigaíl, Fermín, Luana, Mariana y Caterina. Y los perros, Diablo y Pulqui. Falta Rocío.

Son padres, hijos y nietos de generaciones mezcladas: todos le dicen “mamá” a Vicenta. Los padres de los más más pequeños no viven en ninguna de estas dos casas.

Vicenta se crió en la zona, en Manantiales, probó dos veces suerte en Buenos Aires, pero regresó a El Pago para formar familia con Evaristo. Tiene la cara arrugada. Ha criado hijos de nariz repingada, pelo negrísimo, facciones que parecen delicadamente talladas y cuerpos esbeltos: guaraníes. “Les digo que tienen que hablar castellano, pero entre nosotros hablamos mucho en guaraní”. En esa lengua fue que Rocío le dijo a su madre sus últimas palabras: “Ella era muy guaranga. Le pregunté ahí en el portón qué había pasado. Ahí nomás le levanté el pelo, esperando que venga la ambulancia. Nunca llegó. Ya en el remís, cuando iba alcanzando la mitad del camino, yo la tenía con la cara en mi pecho y empezó a salirle espuma de la boca”. Vicenta hace un gesto de asco, o de bronca, o de todo eso junto, y concluye: “Ni aunque me paguen 50 mil dólares ni aunque me compren una estancia, yo lo que perdí no lo voy a recuperar: mi chinita”.

Evaristo, el padre, fue el encargado de limpiar el terreno hace 10 años para empezar a levantar una casa y una familia que aún se siguen edificando. Años después, el monte correntino del que estaba rodeado –palmeras, lagunas, animales- pasó a ser monocultivo de frutas y verduras con altas dosis de agroquímicos. “Justo acá se pusieron, con todo el monte que hay. No podés estar del veneno”. Una de las hijas, cuenta, se desmaya seguido. Otra acaba de perder un embarazo. ¿Por qué pasó lo que pasó? “Eso es lo que hasta ahora pienso y me está doliendo a mí. Tengo mis hijos, mis nietos, van a catecismo, salen por la calle y agarran frutas. ¿Cómo no van a agarrar?”. ¿Qué reclaman? “Justicia: eso es lo que estamos pidiendo”. ¿Cuál sería la justicia? “Que no vuelva a pasar”.

Evaristo trabajó en la cosecha gran parte de su vida, pero ahora ya no puede “por un problema de cintura”. Conoce muy bien a todos en la zona. “Que vengan a poner la cara, que digan qué pasó, qué fue. Nunca más aparecieron”.

La mitad de la familia Pared es de River, y la otra mitad es de Boca. Ambas hinchadas se lamentan que el fútbol ahora es pago y sacan cuentas ficticias sobre cuánto les saldría poder seguir viendo a sus ídolos por televisión. Rocío no era la excepción: “Le gustaba mucho ver televisión”.

Sus hermanos apuntan más recuerdos:

“No le gustaba salir mucho, le gustaba mirar novelas”.

“Sus novelas preferidas eran El Zorro y Pasión de gavilanes”.

“A mí me peleaba el control remoto de la cama”.

“Era de Boca”.

“Jugábamos a la pelota, a la escondida, a la rayuela. Ahora la extrañamos”.

Los niños Pared, hermanos y sobrinos de Rocío, en su casa en Mburucuyá. Detrás, la quinta de limones que es fumigada todos los días.

Foto: Nacho Yuchark

El veneno

Damián, remera de Pokemón, jean largo y en patas, es el testigo de la muerte de su tía y el paciente de distintos hospitales correntinos, cuyos estudios viajaron al hospital Gutiérrrez de Buenos Aires, especializado en toxicología. La madre alcanza un exámen realizado en Hospital Pediátrico Juan Pablo II, de Corrientes capital, que certifica un primer diagnóstico: “Intoxicación con carbofluorado”.

La autopsia que le hicieron a Rocío le puso nombre al veneno: Furadán. Fue encontrado por el cuerpo médico forense correntino en su mano y también en su estó- mago, junto a restos de mandarina. “Damián se salva porque escupe la mandarina y vomita tres veces”, interpreta su madre, Rita. Rocío ingirió con un mordisco una cantidad fatal.

El Furadán está prohibido en la Unión Europea, Canadá y también en Corrientes, según la resolución provincial Nº 1246/12. Es un pesticida altamente tóxico que si bien se utiliza para el control de plagas, tiene otra antigua función: se le suele inyectar a las frutas para dejarlas como carnadas de veneno en las cosechas y matar así a las aves que se acercan a picotear. El abogado de la familia Pared, Francisco Pisarello, relata el método: “Con tal de evitar los gastos se utiliza esta técnica retrógada de inyectarle con jeringa a la mandarina para poner debajo de las plantas, y después encontrar el tendal de pájaros muertos”.

Esto explicaría por qué la mandarina tenía un veneno prohibido, pero no por qué estaba allí, en el portón de los Brest, al alcance de Rocío. El fiscal de instrucción de Saladas Osvaldo Ojeda coincide con la hipó- tesis del abogado Pisarello: la fruta se habría caído en el traslado de mandarinas envenenadas de una quinta a otra.

La familia también conoce ese relato desde adentro: una de las seis peones de chacra de los Brest que trabajaron ese día en la quinta donde todo sucedió es Susana Pared, 29 años, una de las hermanas de Rocío. “Costó mucho que hable, porque tiene miedo a perder el trabajo”, dice el abogado Pisarello.

La quinta de limones donde se cayó la mandarina durante un traslado. Está al lado de la casa de los Pared, en el paraje rural de Mburucuyá, camino a la parroquia.

Foto: Nacho Yuchark

La investigación

La causa judicial que investiga la muerte de Rocío fue recaratulada: de “muerte por envenanamiento” a “homicidio culposo”. El único imputado es el capataz de la estancia del paraje El Pago, Faustino Mendoza, a quien la familia conoce bien: viven al lado. Incluso después de la muerte de Rocío, las familias se siguen saludando.

El fiscal Ojeda tomó las riendas de la investigación, sin la participación de la querella familiar durante los primeros 30 días. Ordenó la autopsia que confirmó el veneno, imputó a Mendoza y llamó a declarar al empresario Luis Brest, empleador de Mendoza, como testigo. También allanó la quinta de los limones, tres días después de la muerte de Rocío.

La única casa que queda en diagonal al portón de los Brest es la de Ayelén, la profesora de catequesis que esperaba a Rocío aquel 9 de septiembre: “El lugar donde murió Rocío ya no es el mismo. Se pusieron carteles que no habían, candados que no estaban, alambres que no tenía. Es más: esa misma noche sacaron cosas. En el peritaje que se hizo hay cosas que no van a estar porque las asacaron. Los dueños de la empresa mandaron a desmantelar el escenario”.

El encubrimiento que describe Ayelén sigue la línea del relato de los hechos que intenta imponer el patrón Brest: que Rocío cruzó el alambrado.

A lo lejos, irrumpe un tractor. Vicenta y sus dos hijas tienen una enorme capacidad de ver desde lejos y anticipan: “Ahí viene Faustino”.

Faustino Mendoza es el único imputado en la causa que investiga la muerte de Rocío. Es un hombre mayor, de piel curtida por el sol y una forma de hablar que se asemeja a un ronroreo. Sin apagar el motor del tractor, y con pocas, pero precisas palabras, accede a responder las preguntas que aún no le hizo la justicia.

¿Qué pasó el 9 de septiembre?

La criatura entró a la quinta. Afuera no había nada.

¿La mandarina de dónde la agarró?

De adentro.

¿Por qué tenía Furadán?

Porque hay muchas ratas. Para las ratas. Para matar las ratas del galpón, ahí adentro.

¿Se usa Furadan para matar a las ratas?

Sí.

¿Entonces, según usted, la mandarina no estaba en la puerta?

No, no. No había nadie, los sábados salimos temprano. Ya a las 12 nos fuimos todos.

La familia dice que estaba del lado de afuera

No, no. El portón estaba abierto.

También los vecinos dicen que los carteles de “prohibido pasar” se pusieron después

Tenía cartel. Había carteles. Y había una cadena.

La familia de Rocío también cuenta que fumigan en el campo de al lado de su casa, ¿eso no puede traerles problemas?

Pero ahora fumigamos con otras máquinas.

¿Hace cuánto?

Hace un tiempo ya.

¿Qué pesticidas utiliza?

Cobre y Mango-C.

¿Usted para quien trabaja?

Para el encargado.

¿Luis Brest?

Sí.

¿Tiene miedo por la causa judicial que lo tiene como imputado?

No.

En el centro, Damián, el sobrino de Rocío que se salvó porque escupió y vomitó la mandarina.

Foto: Nacho Yuchark

Los Brest

Cuentan que los Brest arrancaron hace menos de 10 años con una estación de servicio en Saladas, a 50 kilómetros de Mburucuyá, y así –o más o menos así- edificaron una fortuna que se tradujo en tierras en éste y otros departamentos correntinos. Los Brest son “una generación de nuevos empresarios con viejas mañas”, según la definición del abogado de Pisarrello, en referencia al uso de técnicas como la del Furadán en mandarinas como cebo para espantar aves.

Los Brest son una hermana y tres hermanos de alto perfil: un ingeniero agrónomo; un abogado y político que acaba de ser electo presidente del Colegio de Abogados del departamento de Goya; y Luis Ángel Brest, el más conocido por los parajes rurales, que figura como propietario de las quintas de Mburucuyá.

Mburucuyá es un pueblo de 7 mil habitantes famoso en Corrientes por ser la tierra del chamamé. Si en Corrientes capital se hace el Festival del Chamamé, en Mburucuyá le dieron otra vuelta al marketing: La Fiesta del Auténtico Chamamé. La diferencia, explicada por un autóctono: “Acá no se enchufa nada”.

Mburucuyá es un casco urbano rodeado por distintos parajes rurales como El Pago, donde viven dispersas familias campesinas como los Pared. “En Mbucurucyá la mayoría de los habitantes trabajan en la cosecha”, relata el propio Evaristo Pared. “Limones, sandía, mandarinas, arándanos”, enumera.

Según el sindicato UATRE, el sueldo oficial de un peón rural es de 12 mil pesos al mes, a razón de 556 pesos por jornal. Pero se sabe: la gran mayoría de los peones trabajan en negro. Evaristo calcula que así el sueldo desciende hasta la mitad. Una de las hermanas de Susana, la Pared que trabaja en la cosecha, precisa: “Pagan mil quinientos por semana”. Otra cosa que no especifica el convenio son las horas y días de trabajo: “Lunes a sábado, de 7 a 12 y de 2 a 6”.

¿No hay inspecciones ni control? Todos coinciden: “Les avisan que va a venir el Renatea (Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios) un día antes, y te dicen: mañana no vengas”.

Desde que murió Rocío, en la chacra vecina a los Pared pasaron de trabajar 10 personas a sólo 3. “Allá están trabajando Arnaldo y José”, alcanzan a ver los Pared desde la medianera.

Los guardianes

Con un mapa de la provincia de Corrientes de fondo, Emilio Spataro traza con el dedo líneas imaginarias que conectan Mburucuyá con la localidad de Lavalle. La coincidencia no es imaginaria: es la trama que une la muerte de Rocío con la de otros casos de niños muertos por agroquímicos. Y también a los Brest: uno de los hermanos fue el abogado de Ricardo Prieto, el productor absuelto por la muerte por agrotóxicos de Nicolás Arévalo (4 años) y los daños irreversibles a Celeste Estévez (5 años), en Lavalle.

Allí estamos ahora.

Cuenta Spataro: “Lo que encontrás en Lavalle y Mborucuyá es la continuidad de ese viejo modelo en el que la familia que es dueña del establecimiento tiene nexos locales. Y el campesinado son sus peones que trabajan en negro”. El otro ingrediente que completa el paisaje del interior correntino: “El modelo de agrotóxicos acá es de altas dosis por las temperaturas. Altas dosis y de exposición muy directa a gente en poblaciones socialmente muy vulnerables”.

Emilio es parte de Guardianes del Iberá, un grupo de jóvenes que se agrupó, primero, en defensa de los esteros que atraviesan la parte noreste de la provincia, enfrentándose a magnates extranjeros y mafias locales. Luego extendieron sus redes a otras localidades del interior correntino. Los Guardianes fueron una de las organizaciones que acompañaron -junto a la organización Infancia Robada, dirigida por la hermana Marta Pelloni- los juicios por la muerte de Nicolás Arévalo, los daños a Celeste. Luego, otro juicio por otra muerte agrotóxica: la de José Carlos Rivero (4 años), en mayo de 2012, también en Lavalle. “Los productores correntinos asumieron una defensa totalmente corporativa, que se expresa en la sentencia del caso de Nicolás Arévalo, donde absuelven a Prieto por falta de mérito: dicen que no se puede establecer que la contaminación fue la causal de la muerte. Lo que les preocupaba más era el impacto corporativo”.

Cortes de ruta, movilización, escraches a empresarios, jueces y políticos. Los Guardianes del Iberá siguieron y siguen gritando “paren de fumigar”. Pero en estos años no sólo han estado a la defensiva. “Después de los juicios que absolvieron a los productores hicimos la lectura de que teníamos que pasar al nivel de la producción, sino la lucha era insostenible”.

La historia puede contarse desde el principio o desde este final: el último fin de semana de octubre, más de 300 delegados de distintas localidades se reunieron en la localidad de Boquerón para discutir el plan de lucha contra las fumigaciones, y para compartir experiencias en agroecología. El encuentro fue la punta del iceberg de la flamante Federación Campesina, una organización que reúne a más de 700 familiares, entre cooperativas agropecuarias y comunidades guaraníes, que representan unas 4 mil personas en toda la provincia. “El 80% produce en forma agroecológica”, cuenta Emilio. La Federación Campesina es la contracara del modelo extractivo y del monocultivo arrocero y sojero, y también de las quintas hortícolas de medianos productores que utilizan agroquímicos.

Corrientes es una de las provincias más bellas del país. “Tiene de todo: monte, tierras altas, bajas, lagos, lagunas, ríos, animales”. Esta descripción –a la que habría que sumarle hasta monos- no es precisamente un anuncio de marketing turístico, sino un tesoro: “Tiene las condiciones perfectas para producir de manera agroecológica”. ¿Qué tiene en contra? “Sin puentes, sin caminos, sin las exenciones impositivos que favorecen a los pooles de siembra. Ahí está la decisión del Estado de favorecer a uno y dejar de forma precarizada la producción que realmente alimenta a la gente. En Corrientes no se come ni arroz ni pinos”, señala Spataro en referencia a las dos actividades fomentadas desde el gobierno: el monocultivo y la deforestación. La propuesta de cambiar el paradigma productivo queda así expuesta, en medio de una provincia azotada con 40% de pobreza, según las cifras del INDEC. “Lo que tenemos en nuestras manos es la decisión de otras formas de vida y de ser protagonistas de esas formas de vida. Eso es lo que defendemos con uñas y dientes”.

En Lavalle, uno de los invernaderos agroecológicos que quieren dar vuelta la historia.

Foto: Nacho Yuchark

Uñas, dientes y agroecología

En Lavalle hay más de 200 familias produciendo de manera agroecoló- gica, casi el 30% de un total de 2.000 habitantes. Josefina y Mauro son una de las parejas que formaron una familia a la vera de un brazo del Paraná, en una zona parecida al paraíso. Ellos son los tíos de Nicolás Arévalo y Celeste, y también una de las familias que se complementan con los vecinos que producen de manera agroecológica: “Nos convidan las chauchas y la lechuga, y nosotros les damos las leñas”. Paradojas de la vida en este paraíso: “Pescamos de noche, porque no dejan”.

Pilar es una de las vecinas que tiene, junto a su compañero Papu, la huerta de las chauchas: “Él trabajó hasta que se quedó rengo. Otro ingreso no teníamos. Ahora hicimos huerta. Primero afuera, ahora con tendal. Y con eso que teníamos vendíamos nomás. Hicimos con la ayuda de Guardianes”. Papu suma: “Le pongo abono de vaca, con eso lo mantenemos. Los que nos vendieron las semillas de melón nos dijeron que sin agroquímicos no iba a salir; y la chaucha, para que sea más grande la vaina, que teníamos que ponerle sí o sí. Y mirá”. El almuerzo está servido: ensalada de chaucha y papa con pescado fresco, del río.

A un costado, un balde muestra un líquido que en cualquier que en otro contexto resultaría peligroso. Checho, uno de los sabios agroecológicos que tiene Guardianes del Iberá, cuenta: “Es el purín de ortiga: sirve como abono orgánico y también como repelente, justamente para suplantar al herbicida. Tiene mucho fósforo. Y esto no es un agrotóxico que te hace daño: son ingredientes naturales”. La pauta es clara: “No usar agroquímicos”. ¿Cuál es el próximo paso? “Plantar pepino”.

Muchas de estas familias han logrado dedicar su tiempo completo a estos emprendimientos gracias a subsidios que le arrancaron al Estado. Josefina cuenta :“Vivo de mi pension”. Su marido Mauro: “de los microemprendimientos”. Y aclara: “Sabemos que va a llegar la temporada en que eso se termina. Y los empresarios siguen”.

En Lavalle, lento pero sin pausa, ha comenzado otro proceso. “Desde hace dos años los vecinos nos apoyan más, porque se dan cuenta que hay una producción que engorda a los patrones, y no al pobre. Ahora con estos microemprendimientos ellos mismos empiezan a comer de lo que producen”, conecta Josefina.

David y Eugenia son los padres del otro niño muerto en esta localidad, José Carlos Rivero (7 años), intoxicado con el agrotóxico endosulfán. En su casa mantienen desde hace años un vivero repleto de plantas originarias de la zona. Chanchos y gallinas aprovechan el resto del terreno. Desde afuera se oyen pasar los autos por la calle que ahora lleva el nombre de su hijo.

A David la tristeza le marca la mirada y las palabras le salen a borbotones para contar cómo su familia es parte de esa nueva generación agroecológica. “Se creó una confianza en el pueblo. Hoy están contando la realidad que tenían miedo de contar. Están con estudios, tienen pruebas de que el veneno les está matando, pero tenían miedo de hablar por perder el trabajo. Salieron muchas cosas a la luz… y lo que queda por salir: falta, pero está”, dice David. Eugenia suma: “Las marchas que vamos haciendo también quitan el miedo. Primero nos miraban, pero nosotros entendimos mal ese silencio: de varios vecinos nos perdimos un abrazo, un apretón de manos porque estaban con nosotros, pero tenían miedo”.

Uno de los impactos notables y concretos que ha tenido esta nueva forma de vincularse con la tierra y entre vecinos fue el electoral: en Lavalle siempre ganaba un intendente dueño de un establecimiento tomatero. En la última elección fue la primera vez que ganó una intendenta que está posicionada en contra de los agrotóxicos. David: “Mucha gente se sintió menos coercionada en su voto, gracias a que hoy ya no dependemos del tomate”. Otro de los candidatos era el productor que está procesado por homicidio por la muerte de José, su hijo. David: “Pagaba 500 pesos cada voto y sacó 133 votos. Todavía lo están buscando para cobrar”.

¿Qué puede ver en el caso de Rocío, en Mburucuyá, que ya haya visto en la muerte de su hijo?

Puedo ver el futuro de lo que va a pasar con ese juicio. Están por meter preso a un inocente, a un capataz. Y los verdaderos responsables siempre quedan libres. Los asesinos de mi hijo se presentan a elecciones y siguen trabajando como si nada hubiese pasado

Nota

MU 210: La batalla final

El femicidio de Lucía Pérez a manos de dos narcos de Mar del Plata motivó el primer Paro Nacional de Mujeres. Tras una larga luchar familiar y social se logró la condena, pero ahora una nueva maniobra judicial puede dejar impunes a los culpables. Un ejemplo de que todo lo que conseguimos está en peligro. ¿Podrán?

Las notas de esta edición:

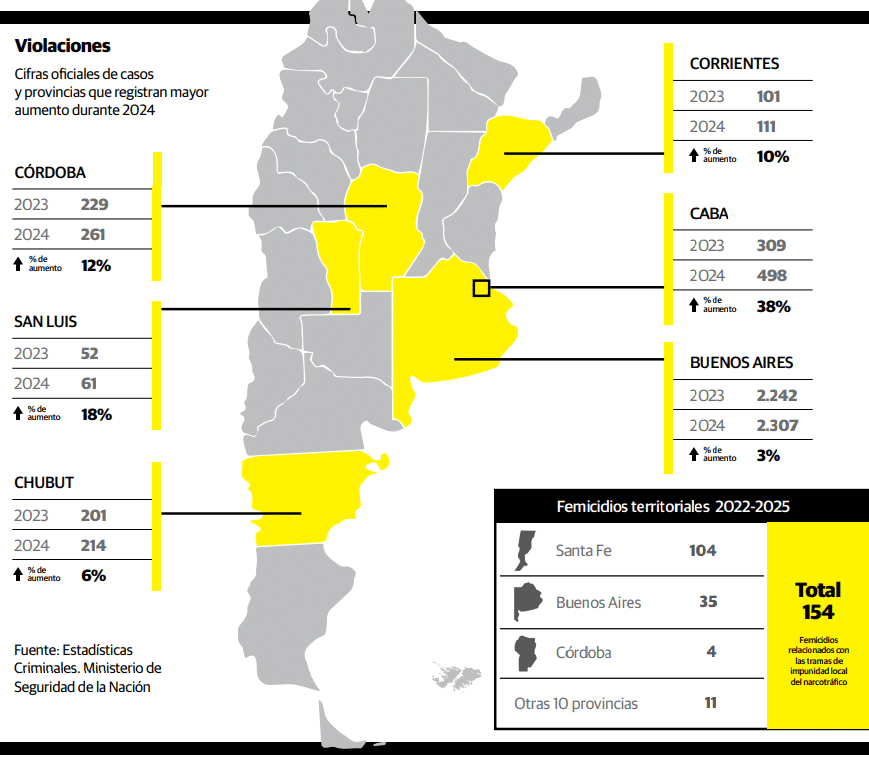

Negacionismo de Estado: Informe 2025 del Observatorio Lucía Pérez

¿Qué hay detrás de la avanzada oficial para negar los femicidios? Radiografía de cómo cada poder del Estado, por acción u omisión, busca ocultar las causas y consecuencias del asesinato de mujeres. Y por qué lo hace. Por Claudia Acuña

El Aleph (versión putas): Entrevista a Georgina Orellano

¿Cuánto cuesta la vida? ¿Cuánto vale? La dirigente de AMMAR y la actualidad desde la esquina: lo que se ve, lo que no se escucha, las falsas soluciones progresistas, lo que hay que abolir. Lo narco, la revolución, el cuerpo, la salida. Una recoridapor sus tatuajes, y todo lo que significa ser puta. Por Claudia Acuña y Lucas Pedulla

Carla Soggiu: La impunidad avanza

Carla recibió un botón antipánico por las agresiones de su pareja, que la ató, golpeó y violó delante de su hija de dos años. Semanas después de ese hecho, accionó cinco veces ese botón pero la policía no la encontró. Apareció muerta en el Riachuelo. Las complicidades, las burocracias, el rol de Diego Santilli y la lucha de una familia que define el caso como un femicidio de Estado. Por Francisco Pandolfi

Alma y vida: El femicidio de Lucía Pérez, hoy

¿Qué es la justicia? ¿Cómo enloquecer a una familia? ¿Por qué buscan eliminar la figura de

femicidio? ¿Cuál es el rol práctico del Estado y el negacionismo? El Tribunal de Casación resolvió que el de Lucía Pérez no fue un femicidio. La política de la misoginia como aversión hacia las mujeres y el paralelismo con lo narco que vende droga junto a las escuelas. Las “sumisitas”, la violencia y el sometimiento. Marta y Guillermo: una familia que trabaja en comunidad, y las claves para que las pesadillas no sigan asesinando a los sueños. Por Sergio Ciancaglini

Crónicas del más acá: Al trote

POR CARLOS MELONE

El Caliban y las brujas: La obra Fuerza mayor, protagonizada por jubiladas

La alianza entre Jubilados Insurgentes con integrantes del Teatro Caliban parió está obra que pone en escena lo que pasa todos los miércoles frente al Congreso. Una forma creativa de elaborar la actualidad con las herramientas del teatro, para hacer sentir, pensar e interpelar a los más jóvenes. Por Franco Ciancaglini

Sin berretines: Lo que nos cuenta la cárcel

Estudiantes de Sociología y Trabajo Social que cumplen condena en la cárcel de San Martín comparten sus reflexiones sobre la libertad, el encierro, y la actualidad más acá de las rejas. ¿Cómo funciona lo narco? ¿Qué implica buscar plata fácil? Lecciones sobre educación, berretines y prejuicios, el sentido de la vida, y la teoría de la bobalización. Por Sergio Ciancaglini

Sin protección: Ley contra el Acoso y después

Perdió estado parlamentario el proyecto de ley de acoso en ámbitos laborales y académicos: una muestra de la desidia y el abandono de las políticas de género. Del caso Brieger a Milei, cómo sigue la organización de las mujeres para empujar lo imposible en tiempos de motosierra, fascismo y un Congreso estancado. Por Evangelina Bucari

Con horizonte: 38º Encuentro Plurinacional en Corrientes

Cien mil personas participaron del 38º Encuentro Plurinacional de Mujeres y Diversidades. MU lo registró con crónicas día a día, que pueden leerse en lavaca.org. Compartimos aquí parte del registro fotográfico y una mirada sobre la trastienda de debates que explican mucho de lo que pasó en un evento extraño y extraordinario. Por Claudia Acuña. Fotos de Line Bankel

Sin cuerpo: La ¿impericia? en la causa de Cecilia Basaldúa

A lo largo de este 2025 la nueva instrucción que investiga el femicidio de Cecilia Basaldúa, ocurrido en el año 2020 en la localidad cordobesa de Capilla del Monte, Cambió fiscales, tomó nuevas pruebas y amplió testimoniales. Sin embargo, en el marco de un proceso judicial que avanzaba, una noticia coronó la impunidad en esta causa: hace cuatro años que el cuerpo de Cecilia fue retirado de la morgue judicial sin el consentimientode la familia. Por María Eugenia Marengo

Nota

Cómo como 2: Cuando las marcas nos compran a nosotros

(Escuchá el podcast completo: 7 minutos) Coca Cola, Nestlé, Danone & afines nos hacen confiar en ellas como confiaríamos en nuestra abuela, nos cuenta Soledad Barruti. autora de los libros Malcomidos y Mala leche. En esta edición del podcast de lavaca, Soledad nos lleva a un paseíto por el infierno de cómo se produce, la cuestión de la comida de verdad, y la gran pregunta: ¿quiénes son los que realmente nos alimentan?

El podcast completo:

Con Sergio Ciancaglini y la edición de Mariano Randazzo.

Nota

Encuentro a la hora del té: Hebe de Bonafini, Chicha Mariani y una reunión para hacer historia

Tiempo, emoción y galletitas. Memoria, humor y lucidez. Esos fueron algunos ingredientes de una reunión histórica y nutritiva ocurrida en 2010 entre Hebe de Bonafini y María Isabel Chicha Mariani. Una charla para recordar un día como hoy, 4 de diciembre, en el que Hebe cumpliría años, porque cuenta parte del nacimiento de un inédito tipo de movimiento social conformado por mujeres desesperadas ante la desaparición de sus hijas e hijos, nietas y nietos, tras el golpe del 24 de marzo de 1976. ¿Por qué recordar? Porque quienes olvidan todo o tienen amnesia, no saben quienes son hoy, en este momento.

Este encuentro de 2010 ocurrió en La Plata entre dos vecinas: Hebe (fallecida en 2022, quien era presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo) y Chicha (quien fallecería en 2018, fundadora de Abuelas de Plaza de Mayo). Estaban distanciadas desde hacía 29 años, y la propuesta de nota en MU permitió reunirlas. ¿Qué nos dicen sobre el presente los primeros tiempos en la historia de lucha por la aparición de sus hijos y nietos? Los viajes, las gestiones, las anécdotas, la causa de la pelea, sus reflexiones e intercambios, en los principales tramos de esta conversación inolvidable.

Por Sergio Ciancaglini

A las 6 de la tarde sonó el timbre, con una puntualidad de los tiempos en que vida o muerte podían depender de la exactitud de las citas de madres, abuelas y familiares de desaparecidos. En la casa de la fundadora de Abuelas de Plaza de Mayo, María Isabel Chorobik de Mariani, Chicha, había una mesa con tetera, tazas y medialunas, que por un rato desplazaron expedientes judiciales, recortes de diarios y denuncias de su creación más cercana, la Asociación Anahí. A esa casa de la calle 47 de La Plata, llegó Hebe de Bonafini, presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, con masas, un huevo de Pascua (enviado por Alejandra, su hija) y galletas dietéticas.

Besos, abrazos. Chicha ha perdido casi totalmente la vista. Por eso es Hebe la que dice: “Nos vestimos igual. Estamos en la misma murga”. Las risas ayudaron a sobrellevar la emoción de este encuentro en el que cada palabra y cada silencio tuvieron una carga que mejor que adjetivar, es conocer.

Chicha tiene 86 años, Hebe 81, y ambas una lucidez sin edad.

Se habían distanciado hace 29 años. Se volvieron a ver en marzo, en una exposición sobre Clara Anahí, la nieta que Chicha busca desde noviembre de 1976. Hebe fue a esa muestra en Canal 7, y del reencuentro fugaz nació la idea de una charla con MU. Con tiempo, té y galletitas.

La reunión en casa de Chicha, después de 29 años distanciadas. Foto: lavaca.org

Sonrisas junto al paraíso

Hebe tiene dos hijos desaparecidos, Jorge y Raúl. A Enrique Mariani, el hijo de Chicha, lo mataron en 1977. En noviembre de 1976, un ataque de la Bonaerense bajo órdenes de Ramón Camps reventó literalmente la casa donde había al menos cinco personas que fueron acribilladas, entre ellas la nuera de Chicha, Diana Teruggi. Allí estaba Clara Anahí, tres meses de edad.

Hebe y Chicha se conocieron en noviembre de 1977, con la llegada a Buenos Aires de Cyrus Vance, enviado del presidente norteamericano James Carter, que iba a participar en un acto en Plaza San Martín. Chicha: “Yo había conocido a Licha (Alicia De la Cuadra, un hijo y una hija embarazada desaparecidos) y me dijo que podíamos ir a darle un ‘testimonio’ a Vance. Yo era una bruta, daba clases de Artes Visuales en el Liceo de La Plata pero no sabía viajar a Buenos Aires. Aprendí que un testimonio era un papel con mi caso. Cuando llegué me quedé paralizada. Estaban los funcionarios, todo lleno de milicos armados, los perros, en otro lugar había mujeres. Todas empezaron a gritar. Y se pusieron los pañuelos que tenían escondidos. Y yo sin saber qué hacer, con el papelito apretado contra el pecho. Vino una mujer corriendo, me dijo: ‘Dame el testimonio’, y se lo llevó a Cyrus Vance. Era Azucena Villaflor, la fundadora de Madres”.

Con Licha ya habían resuelto encontrarse allí mismo con otras mujeres que buscaban a sus nietos. “Nos juntamos abajo de un paraíso, frente al Colegio Militar. Nos debían estar filmando desde adentro. Conocí a Ketty (Beatriz Neuhaus) y me llevé una sorpresa: me saludó con una sonrisa. Y Eva Castillo, lo mismo. Pensé que no tenía que andar con esa cara de desgraciada, si ellas intentaban que el encuentro no fuera tan ingrato”.

Así, el 21 de noviembre, nacía Abuelas. Hebe, intencionadamente: “¿No era el 22 de octubre, entonces?” La diferencia de fechas es parte tal vez de las distancias nacidas con la salida de Chicha de Abuelas, en 1989. “Hubo cosas que no me gustaron y siguen sin gustarme, pero no quiero hablar de eso. No quiero que nada demore el trabajo de buscar a mi nieta”. Hebe: “Pero tu trabajo fue fundamental, y en los momentos más difíciles con vos al frente, fue que lograron recuperar a los primeros 60 chicos. Todos lo sabemos. Y por eso te quiero decir que todas las Madres te mandan un beso grande, te apoyamos totalmente en lo que necesites”.

Chicha se emociona, y me cuenta: “Pero aquel día, cuando me iba a volver, la veo a Hebe que dice: ¿quién va para La Plata? Cuando me acerqué, no me preguntó si quería que fuéramos juntas. Directamente me dijo: ¡vamos!” Se ríen y Hebe agrega datos no descartables: “Los pañuelos eran en realidad los viejos pañales que guardábamos para nuestros nietos. Los habíamos usado primero en octubre, para poder reconocernos en una marcha a Luján. Las que nunca los usaron fueron Azucena, y Esther Careaga, porque decían que parecíamos monjas”. Azucena, Esther y Mary Bianco desaparecieron poco después, en diciembre de 1977, operativo de la ESMA alrededor de la Iglesia de la Santa Cruz, merced a la infiltración de un falso hermano de desaparecidos, que en realidad era Alfredo Astiz.

Madre de la bombacha roja

Los viajes de estas dos mujeres recién comenzaban. Chicha empieza a reírse, recordando uno de sus regresos en colectivo, desde Quilmes.

Hebe: Yo iba con la carpeta de denuncias, paraguas, piloto, fiambres y chorizos.

Chicha: Y yo llevaba salamines, lo hacíamos medio para disimular, y para hacer algún mandado de paso.

H: Cuando llegamos, me paro, se me cae la pollera, y quedo en bombacha.

C: Escuché la risotada de Hebe, que para no largar los chorizos no se subía la pollera. No la veía bien porque yo iba agarrada a los salamines. Pensé que tenías combinación.

H: ¡No! Para mi las enaguas eran cosa de vieja, y para colmo me habían regalado una bombacha roja y era justo la que llevaba puesta. Más trola imposible.

Otra ronda de té. Chicha toca la mano de Hebe.

C: Pero te quiero recordar algo más, también por el 77 o 78. Un día apareciste con vestido celeste, planchadito. La noche anterior se había escuchado un tiroteo. Viniste a avisarme que ibas a ver qué pasaba. Y llevabas una canastita con comida por si había alguien que necesitara algo. Te pregunté si querías que fuera con vos, dijiste que no. Fue una prueba de coraje. Yo no me atrevía a ir.

H: Esas cosas nacen pensando en que si tu hijo está en esa situación…

C: El tema es cómo superar el miedo sin paralizarse.

H: Las mujeres lo sabemos. Es como parir. No pensás en vos, ni en quedarte quietita, pensás que tenés que hacer fuerza para que nazca y sea sano. Pero además, se llevan a tu hijo ¿Hay algo peor, más horrible? Así que nada: hay que seguir.

C: Yo pensaba que si me llevaban no iba a aguantar ni dos minutos en la mesa de torturas. Soy muy sensible al dolor. Mi ilusión era morirme enseguida. Qué tonta, ¿no?

H: Una piensa estupideces. Yo andaba siempre con cepillo de dientes, calzoncillos y pañuelitos en una bolsita, por si encontraba a mis hijos. Todos éramos muy inocentes. Hasta los chicos. Un día entro al cuarto del mayor y estaba con unos amigos, todos atándose. ¿Qué hacen? “Practicamos cómo desatarnos por si nos agarran”. Creían que les iban a dar tiempo.

C: Nunca imaginaron la perversión.

H: Habían preparado todo para saltar a lo del vecino. Pobres. A uno de mis hijos lo encontraron por mi vecina, que dijo que había reuniones en la casa y pasaba algo raro.

C: Pensar que tanta gente pudo ayudar, pero se calló. No sé qué tenemos adentro. El enano fascista.

H: Pero fijate al revés: otro vecino salió a avisarle a mi hijo que lo esperaba la policía, y entonces se lo llevaron a ese vecino. Después lo soltaron, pero el tipo no quería ni verme. Es difícil juzgar.

C: Sí, pero yo veo que tenemos raíces. Hace mucho quiero hacer un libro, la Historia de la Infancia Argentina. Desde los españoles que llevaban chicos y chicas indígenas como esclavos y sirvientes, después los terratenientes con derecho a hacerles hijos a las mujeres campesinas y apropiarse de ellos. El derecho de pernada, que todavía existe, del patrón sobre la primera noche de cada niña. Hagamos un salto: llegan los militares, se llevan a los chicos, y mucha gente lo ve bien. Yo creo que es todo ese residuo ancestral, que produjo la enorme vergüenza de un pueblo que se supone culto, pero no abrió la boca, no tomó la defensa de ningún niño. Me atrevo a decirlo porque es mi pueblo. Pero no puede ser que haya parecido normal que los chicos sean secuestrados y apropiados.

H: Hacé el libro. Nosotras lo podemos imprimir.

C: Te cuento algo más. El secretario de Pío Laghi, monseñor Celli, les dijo a dos abuelas, Elba Ford y Delia Penela: “Dejen de molestar, imagínense los chicos están con familias que pagaron 4.000 pesos por cada uno, eso les dice que los van a cuidar bien”.

Hebe da un respingo. “Tengo una información muy importante que contarte cuando estemos solas”.

Les propongo apagar el grabador. “No, totalmente solas. Encerradas en el baño”, dice Hebe, entre las carcajadas de Chicha. ¿El baño es un lugar para intercambiar datos? Hebe: “Claro. Hay cagadas, pero de otra clase”. Chicha: “Me estoy divirtiendo. Mirá, cada una habrá hecho o dicho cosas. Pero somos leales”. En una época engañaron a Chicha diciéndole que podría recuperar a su nieta. “Le hice a Hebe un poder para que cuidase a mis padres por si yo tenía que irme al exterior. Todavía lo tengo guardado”.

El día que se distanciaron

Siguen las cataratas de diálogos:

C: ¿Te acordás cuando estuvimos con Sandro Pertini? (Presidente de Italia)

H: Estábamos en un departamentito vacío, con dos camas y dos colchones. Como éramos cuatro (con Elida Galetti y María Del Rosario Cerrutti) nos turnábamos: cama sin colchón, o colchón en el piso. Calentábamos agua en una jarrita para poder bañarnos.

C: Salimos de compras y vos llevabas la comida en una bolsita.

H: Comprar era un lío, como no sabíamos italiano, tenía que hacer el gesto de limpiarme el que te dije para que entendieran de queríamos papel higiénico.

C: Y de repente nos avisan que vayamos urgente al Quirinale, que Pertini nos iba a recibir. Salieron los del protocolo, agarraron nuestros tapados pero Hebe no quería darles el tapadito ni la bolsa de comida.

H: ¡Con lo que nos costaba la comida, mirá si se las voy a dar! Además yo había salido así nomás, con ropa medio feona, no quería sacarme el tapado. Pertini lloró con nosotras, denunció a la dictadura. No lo reconoció a Videla. Fue de los pocos.

C: Pero cuando salimos, en esos salones principescos, había un sillón de terciopelo con la bolsita de nuestra comida.

¿Cuándo se distanciaron?

C: Capaz que ni te diste cuenta. Yo me enojé con vos en la Catedral de Quilmes. Las Madres la habían tomado. Yo las acompañaba. Seríamos 20 entre todas. Hiciste un comentario de esos que hacés vos, fuerte. Yo dije: “No podemos seguir discutiendo”, y me abrí.

H: Ya me acuerdo, fue en 1981, después de la primera Marcha de la Resistencia. Claro, lo querían mucho al obispo (Jorge Novak) y yo le decía de todo. Fue así: terminó la Marcha y nos fuimos para Quilmes. Teníamos termos, frazadas, hasta walkie talkie (en la era pre-celulares y pre-Internet). Estábamos comiendo heladito en la plaza, todas separadas para que nadie se diera cuenta. Juanita Pergament se encargaba de la prensa. Pero llegó antes de tiempo con los periodistas, tiramos los helados y nos metimos corriendo antes de que nos cerraran la Catedral. Se armó un quilombo padre. Y ya ni sé qué le habré dicho al viejo ese. Me decían: “Claro, tomás la Catedral del que sabés que no te va a echar”. Y claro, no iba a ir a una donde nos rajaran. El ayuno duró 12 días, hasta Navidad. Pero es cierto, siempre fui una desbocada. Ella no (señalando a Chicha). Ella lo que tuvo es el rigor, la prolijidad para investigar todo. Impresionante.

C: Mi desesperación era encontrar a Clara Anahí. Todo lo que fuera distraer esa búsqueda para discutir, me sacaba de quicio. Pelear con Hebe no tenía sentido. Además, te acordás que una vez en tu casa te dije: mi hijo está muerto. Mi búsqueda es diferente. Las Abuelas tenemos que recurrir a la justicia. Las Madres tienen otro reclamo. Fue bueno que cada una fuera por su lado.

La hora del secreto

Hebe cuenta que a pedido de su hijo Raúl una vez sacó a una mujer y a un chiquito al Brasil, todos con documentos falsos, en plena dictadura. “Lo llevaba en brazos yo, porque si agarraban a la mamá, por lo menos se salvaba la criatura”. Chicha tuvo lo suyo, pero en democracia: “Con Mirta Baravalle, una valiente, llevamos a un chiquito a Brasil, donde tenía familia. La mamá había muerto ese día en el ataque a La Tablada (enero de 1989). Lo hicimos en secreto. Nunca supe de él”.

¿Cuáles son las claves para actuar en estas situaciones donde todo parece en contra?

C: Hay que aprender a mirar para afuera de uno, de la casa, captar todo lo que hay alrededor. Aprender todo lo que quepa en el cerebro, en el cuerpo y en la memoria.

H: Es cierto. No pensar en uno. El otro soy yo. Lo que le pasa al otro me pasa a mí. Y no parar. Como hizo Chicha. Lo que está haciendo ahora es muy importante con la Asociación Anahí. Hay que conocer eso. Porque ella tiene un modo especial que le llega mucho a la gente. Hoy como funciona la política, no sirve. Hay que cambiar el estilo. A nadie le interesa hablar de marxismo, trotskismo ni peronismo. No te dan bola. Funciona que haya gente como Chicha, o las cosas que hacemos nosotros con el Ecunhi (Espacio Cultural Nuestros Hijos, en la ex ESMA), con la Universidad, la radio y todo lo demás”.

Sobre el presente, Chicha dice: “El gobierno hizo avances, pero para mí falta que apuren a las fuerzas militares para que digan qué pasó con los desaparecidos y los chicos apropiados. Lo saben, tienen el material. Entonces, que digan la verdad”.

Hebe: “¿Te digo lo que te tengo que contar”. Chicha le responde “vamos” y zarpan las dos tras una puerta vaivén. La reunión no fue en el baño, sino en la cocina de la casa de Chicha. Vuelven, sin apiadarse del cronista.

Hebe: No sabés lo que te perdiste.

Chicha: Ya lo sabrás alguna vez.

Hebe: Ella sabe unas cosas. Yo sé otras. Es lo que hicimos siempre. Juntar lo que cada una sabe, y armar el mapa, para saber dónde estamos paradas.

Fumigaciones en PergaminoHace 4 semanas

Fumigaciones en PergaminoHace 4 semanasComienza un juicio histórico por fumigaciones con agrotóxicos

Roberto PïanelliHace 4 semanas

Roberto PïanelliHace 4 semanasAdiós, Capitán Beto

Marcha de jubiladosHace 3 semanas

Marcha de jubiladosHace 3 semanasVideo homenaje a la lucha de jubiladas y jubilados

Muerte por agrotóxicosHace 3 días

Muerte por agrotóxicosHace 3 díasConfirman la condena al productor que fumigó y provocó la muerte de un chico de 4 años

IndustricidioHace 4 días

IndustricidioHace 4 díasEn el fin del mundo: ocupación contra la desocupación en Tierra del Fuego