#NiUnaMás

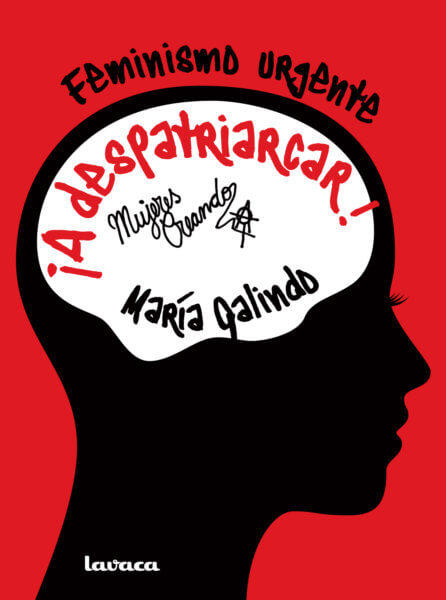

Ni una Menos Argentina: la rebelión de las mujeres de abajo. Por María Galindo

Un análisis del movimiento social Ni Una Menos argentino, desde la mirada de la feminista boliviana María Galindo, quien desde hace años teje un lazo de rebeldía con organizaciones, barrios y mujeres de nuestro país. Qué representa este movimiento en el contexto de lucha mundial de las mujeres, qué aporta a la despatriarcalización que está en marcha en América Latina y por qué no puede exportarse. Un texto para agitar el debate.

Queremos todo el paraíso

María Galindo, Mujeres Creando,

desde Bolivia y con amor

Desde el dolor del feminicidio y contra la violencia machista ha surgido el Ni una Menos en Argentina. Las marchas -desde la primera convocada- fueron algo nuevo para los feminismos latinoamericanos. Un escenario masivo, sin dirección, sin uniformidad, sin mediadoras, sin monopolio de la palabra.

Todas saben qué decir porque hablan desde sí mismas, por lo que no sólo los cuerpos son el máximo símbolo de estas nuevas formas de lucha; sino las bocas, muchas bocas, bocas voraces y boconas al mismo tiempo que están rompiendo un silencio demasiado largo.

Todas saben que lo que tienen pare decir no lo puede decir nadie en su nombre, porque es la historia propia de Carmen, de Juana, de Julia. No hay tesis académica incapaz de decirlo ni tan claro, ni tan directo, ni tan profundo, ni tan inmediato: el discurso del Ni una menos es un discurso, espontáneo construido desde la vida cotidiana y eso también es maravilloso.

El Ni una Menos no es un movimiento, sino una movilización.

No tiene dueñas, ni artífices.

No es tampoco un hongo espontáneo, sino que es la suma de decenas y cientos de esfuerzos cuyas esquinas no son uniformes tampoco.

El Ni Una Menos es todas las generaciones y todas las pertenencias sociales.

Es una rebelión, una rebelión protagonizada por las mujeres desde abajo y por eso tiene tanta fuerza.

¿Quién convoca al Ni una menos?

Lo convoca la historia, lo convoca la rabia, lo convoca la esperanza y el dolor al mismo tiempo. Lo convoca la bronca, por eso también no le pertenece a nadie y ha sido un acto de abuso cuando Macri nombró a Fabiana Túnez en un cargo burocrático, por supuestamente ser referente de la organización del Ni una menos. No indigna por Macri, porque los patriarcas siempre han hecho eso para controlar y aplacar una fuerza movilizadora. Indigna porque es tan solo un ejemplo de esa típica voracidad parasitaria que consiste en asomar a la movilización para apropiarse de sus entrañas.

El Ni una menos no tiene dueñas, esa es su potencia.

El Ni una menos no tiene discurso oficial, tiene palabra directa.

Su poesía es rabiosa, muy rabiosa.

El Ni una menos es la fuerza despatriarcalizadora que es un punto de partida y un horizonte al mismo tiempo, porque resulta que lo que queremos es despatriarcalizar. Por eso el Ni una menos habla de libertad, de felicidad, de tranquilidad.

No de igualdad, no de inclusión, no de equidad.

No con frases hechas oenegeras, cuyo discurso no tiene espacio en el Ni una Menos.

Despatriarcalizar quiere decir cambiarlo todo: desde el nombre de las calles hasta la invisibilización de las mujeres.

Por eso el Ni una menos no es una lista de demandas que pueda ser apropiada, ni negociada por nadie.

¿Qué quieren estas mujeres?

La respuesta es simple: TODO

Se podría resumir muy bien en un graffiti nuestro: QUEREMOS TODO EL PARAISO.

Ese todo no sólo tiene que ver con el basta de violencia machista, sino también con lo que el neoliberalismo ha supuesto para las mujeres, por eso las costureras, las bolivianas exiliadas en Argentina del neoliberalismo boliviano-las verduleras, las panaderas- las obreras de las fábricas tomadas y todas las de una larga e infinita lista, están también allí.

Nadie no quiere estar porque la cita es con una misma.

¿Es la indignación también contra el kichnerismo? ¿Acaso no fallo Cristina a las mujeres? Recordemos que decidió no despenalizar el aborto por cuidar sus relaciones con la iglesia, recordemos que creó programas asistencialistas –financiados con la renta del paquete corporativo transgénico y la explotación minera- para contener al neoliberalismo, pero solo contenerlo y nada más.

El Ni una menos no es por eso anti macrista pro kichnerista, sino que se carga a ambos por delante y en porciones de repudio iguales.

El Ni una menos y el feminismo

El Ni una menos es otro feminismo. Es el feminismo intuitivo, ese feminismo que no aprendés en un aula, sino que es el que tiene el sabor salado de las lágrimas de tu madre. Es el feminismo intuitivo tuyo, que te nace desde dentro y no te lo catequizan desde afuera. Es el feminismo despatriarcalizador del todo hoy y ahora. Es el feminismo sin control de contenidos, es el feminismo que sale desde abajo y no desde arriba.

Y, a la vez, no es el feminismo, sino los feminismos.

El Ni una menos es el feminismo para el cual una mujer presidenta, 10 ó 50% de diputadas, planes de igualdad y demás pamplinas no significan nada.

El Ni una menos argentino es el feminismo para el cual la tesis neoliberal y tecnocrática de la “igualdad” no resultó más que una frase vetusta desgastada y sin contenido.

En ese sentido el feminismo del Ni una Menos es al mismo tiempo una interpelación al propio feminismo, a la burocracia de género que quiso domesticar a las mujeres con su discurso de igualdad. A las académicas feministas que se encerraron en su círculo elitista.

El Ni una menos es una convocatoria de lucha y subversión callejera y atrevida, de palabra directa y de elocuencia simple.

Había sido muy importante hablar clarito y sin palabras rebuscadas.

Había sido muy importante hablar desde la realidad y no desde la teoría para poder construir teoría.

Había sido importante hablar desde la calle.

Por eso mismo siento una emoción profunda cuando identifico que los grupos más diversos de mujeres han tomado los graffitis de Mujeres Creando, porque les gustan, porque les suenan, porque les divierten.

No hay citas de Foucault, Judith Butler o Federici en los letreros.

Para estar en la calle hay que hablar claro y sencillo.

Que te comprenda la de al lado y se ría contigo.

Sin tetazo no hay feminismo

El tetazo no es una anécdota rebelde, sino que es parte de esta misma fuerza rabiosa que está moviendo este momento histórico.

El tetazo no surge como acción en una cátedra sobre cuerpo y poder, surge en una playa popular, en una anécdota policial.

El tetazo es la necesidad de replicar lo que nos dicen de nosotras. Es la rabia contra el insulto que ya no vamos a aguantar, es la ruptura contra el control sobre nuestros cuerpos.

Es el “perdí la vergüenza y no la voy a volver a encontrar”.

Es la necesidad de poner el cuerpo en la calle y volver a luchar desde el cuerpo desnudo, desde la desnudez, desde la desvergüenza, desde la irreverencia y el atrevimiento.

El tetazo es ir un paso más allá sin necesidad de permisos, ni coordinaciones. Ir urgentemente a los pies del Obelisco y llevar esa rabia al centro de la ciudad y enfrentar toda morbosidad, toda burla y toda crítica con puritita desnudez.

El tetazo también es la demostración que el Ni una menos funciona como un virus explosivo dentro de las entrañas y no responde a una agenda de fechas que son un pretexto. El tetazo fue el día que tenía que ser para responder a una anécdota policial que es más que una anécdota, es un ejemplo de un control sobre nuestros cuerpos que no lo vamos a aceptar más. El dinamismo, la capacidad de respuesta, la piel hecha política y acción callejera eso es el tetazo y por eso ese tetazo es simplemente imprescindible para un feminismo que respira por todos los poros de la piel.

¿Se puede exportar el Ni una Menos?

El Ni una menos no se puede exportar. Es un proceso social que refleja este estado de despatriarcalizacion que estamos protagonizando las mujeres en esta parte del mundo, pero exportarlo es un acto “utilitario”, es una “impostura” y es, por último, la demostración para todas aquellas que en su valija oenegera o partidaria se traen el Ni una menos de la argentina a sus países respectivos porque no son capaces de generar procesos propios. Con consignas propias, con profundidad social propia lo cual es vital para todo proceso social.

Es verdad que las fronteras no existen y que el feminismo es una lucha internacionalista sin fronteras. Eso es muy cierto, pero eso no quiere decir que adoptes una consigna para camuflar la propia incapacidad de generar un proceso con identidad política propia.

Se de lo que hablo, porque hablo desde Mujeres Creando de Bolivia.

Bolivia figura en el listado de países que se suman al paro. Pero nosotras no nos sumamos: no paramos el 8 de marzo. No porque no estemos profundamente conectadas con ustedes, no porque no seamos cómplices y hermanas, sino precisamente porque lo somos.

La calle es mi casa sin marido, mi trabajo sin patrones: el caso boliviano

En Bolivia algunas hablan de paro, pero resulta que el paro de mujeres ni articula, ni entusiasma, ni convoca a ninguna mujer. Y esto tiene que ver con muchas razones muy propias del proceso boliviano.

Respetamos que allí ustedes hayan asumido la consigna del paro, una consigna que nació en las Europas de la mano de las feministas marxistas que introdujeron la idea de la huelga de mujeres para el reconocimiento del trabajo doméstico como trabajo. La huelga de mujeres surgió en un contexto centro europeo, de Estado social de bienestar, donde la masa asalariada era muy grande y también estaba ampliamente compuesta por mujeres: en un contexto así es que nació la idea de la Huelga de Mujeres. Cuando vino la destrucción del Estado social de bienestar europeo las feministas allí ya no lograron articular ninguna respuesta política colectiva a ese desmantelamiento.

Acá en Bolivia la huelga fue una consigna obrera y muy especialmente minera que poco pudo extenderse a sectores como el de la salud o la educación, que son quienes tienen puesto de trabajo en el Estado. Más allá de eso ningún paro funcionó socialmente como movilizador.

En un contexto neoliberal de economía informal al 80% como la boliviana, lo que han hecho las mujeres como proceso de rebelión es tomar la calle como medio de subsistencia y empezar a generar formas de emancipación económica, en una economía de subsistencia. En un terreno así la convocatoria del paro es para una pequeña elite que no vive en los niveles de subsistencia y que no tiene ninguna conexión con el conjunto mayoritario de las mujeres.

Feminismos de 8 de marzo

La exportación/importación utilitaria y simplona del Ni una Menos responde al agotamiento de los feminismos 8 de marzo. Esos “feminismos” entre comillas que se movilizaban una vez al año o dos: 8 de marzo y 25 de noviembre, siempre las mismas aburridas, repetitivas y sin movimiento social real, sin sueños, sin horizontes, sin lenguajes.

En ese mecanismo usa la maravillosa masa de mujeres argentinas, sus multitudinarias marchas, sus hermosas rebeldías y las convierten en foto, en paisaje de fondo para ilustrar la convocatoria oportunista de alguna oenegé que todavía medra por apropiarse de las luchas de las mujeres. Esa foto se convierte en paisaje de fondo de algún feminismo que, ya muerto, en algún punto de España las usa como referencia de lo que no están dispuestas a hacer. Lo siento compañeras y amigas españolas, pero es de nuevo un acto colonial apropiarse de la foto y el sudor argentino, sin reflexionar ni construir lo propio.

Yo por todo eso -nosotras por todo eso-, que no es poco, no nos sumamos ni al paro, ni mucho menos al Ni una Menos en Bolivia. Queremos aprender de ustedes, queremos conocer cómo han construido ese inmenso tejido, queremos acompañarlas en el proceso de afilar bien las puntas y nos fascina como nuestros graffitis circulan en casi todos los grupos.

Por eso no nos sumamos. Nosotras sabemos que el proceso de despatriarcalizacion -al que le hemos puesto nombre- es un proceso en toda esta América Latina, sabemos que es un proceso desde las mujeres del mundo “popular”, desde las pobres, desde las que luchan por la subsistencia, desde las lesbianas, desde las desempleadas, desde las violadas. Sabemos que estamos construyendo poco a poco el “indias, putas y lesbianas juntas revueltas y hermanadas”.

Por eso creemos que eso del paro en 33 países es una demagogia utilitaria que usando una lucha solo sirve para crear confusión. Nosotras sabemos que lo que estamos sumando es el Ni una menos argentino, el No soy media naranja de nadie, soy fruta entera y en todas sus variedades paraguayo, el De hacerte la cena de hacerte la cama se me fueron las ganas de hacerte el amor peruano, el Ni sumisa ni devota: libre, linda y loca boliviano, y si vamos más allá de este hermoso continente cómo no sumar a la Procesión del Santísimo Coño en Sevilla.

Lo que quiero decir es que cada proceso lucha con un lenguaje propio, con un punto de apoyo o muchos puntos de apoyo propios, procesos reales y no artificiales como los que se quiere montar a partir del uso utilitario de la movilización argentina. Lo sabemos porque en esa construcción estamos y porque sabemos que esta rebelión es simplemente gigantesca y abarca desde la prostitución al lesbianismo, desde el aborto al trabajo doméstico, desde la lucha cotidiana hasta la utopía. Esta es la rebelión despatriarcalizadora que cantan raperas y pintan muralistas, esta es la despatriarcalización que sudan nuestros cuerpos.

Sin política concreta no hay utopía

Como mujeres trabajadoras de lo urgente, del feminicidio concreto para el que hay que buscar justicia, de la autopsia mal hecha que hay que denunciar, del docente acosador que hay que expulsar.

Sabedoras que hay que cuestionar el microcrédito y el endeudamiento de las mujeres y que la licencia de funcionamiento para los burdeles autogestionarios es tan urgente como todo el resto.

Sabedoras que nuestro cada día es la producción de justicia concreta.

Sabemos que esa justicia concreta, que esa política concreta, es la que teje solidaridades consistentes, es la que teje prácticas políticas que nos acercan a la utopía y que -como la toma de la calle- son también simplemente imprescindibles.

Por eso desde esa política feminista concreta entiendo que el desafío es convertir la rabia en acción cotidiana.

¡¡ Venga, venga, venga, venga compañera

que aquí se está luchado por la locura entera¡¡

#NiUnaMás

Informe femicidios 2025: el año del negacionismo de Estado

Por el Observatorio de Violencia Patriarcal Lucía Pérez

Femicidios y transfemicidios: 271

Tentativas de femicidios 243

Infancias huérfanas por femicidios 153

Femicidas suicidados 31

Marchas para exigir justicia 223

Si la única verdad es la realidad este 2025 es contundente. La cifra de 271 femicidios y transfemicidios no alcanza, sin embargo, a dar dimensión real de lo que significan estos crímenes en los que el Estado tiene una responsabilidad directa, que es justamente lo que nos advierte este año. La intervención sistémica y decidida, convertida en política de Estado, para negar la figura de femicidio es parte de esta realidad que deforma los datos y la información pública “hasta distorsionar esa verdad para amoldarla a su perspectiva”, tal cual no advierte Hanna Arendt en su libro Los orígenes del totalitarismo. El objetivo, nos alerta, Arendt, es que ya no podamos distinguir lo verdadero de lo falso.

Esta operación que fue definida conceptualmente como “negacionismo” es analizada en clave contemporánea por la filósofa italiana Donatella Di Cesare en su libro Si Auschwitz no es nada. “Los negacionistas -que operan como dobermans del pensamiento- que nos preguntan por una cifra -¿hay 6 millones de judíos exterminados por el Holocausto? ¿hay 30 mil desaparecidos por la dictadura Argentina?- no tienen una duda real. De hecho ni siquiera son dudas: son intervenciones políticas.” Lo que hacen con esa pregunta es negar o aminorar esos hechos. “Su pretensión es hacer pasar a las víctimas por farsantes, a los testigos por mentirosos y a los sobrevivientes por falsificadores”.

¿Por qué?

Responde Di Cesare: “porque los primeros en instalar la negación fueron los perpetradores de los crímenes cometidos”.

¿Hay entonces 271 femicidios y transfemicidios?

Sí y también hay más, que han quedado ocultos tras el procedimiento negacionista estatal destinado a disminuir la cifra y a dificultar el acceso a la información a los sistemas de control ciudadano, tales como los que realizamos en nuestro Observatorio.

Una posible conclusión: al aplicar este procedimiento negacionista a los femicidios y transfemicidios el Estado está confesando su participación.

Veamos cómo.

En Argentina este año se avanzó un paso más en el proceso negacionista: la construcción de las cifras que se adecuen al objetivo ideológico de quienes administran el Estado. Para lograrlo tienen a su favor el manejo total de las herramientas y la capacidad absoluta de trabajar en todos los campos hasta obtener el resultado deseado y a través de cada eslabón que compone al Estado:

Poder Judicial: Jugó un rol decisivo en esta operación al negar la figura de femicidio en casos concretos-el crimen de la periodista Griselda Blanco es uno de los más dramáticos ejemplos-, y recaratulando otros en instancias de apelación. El primero fue el de Lucía Pérez, justamente el que originó el primer Paro de Mujeres. No hay ni siquiera pudor en ocultar su intención.

En estos días de diciembre, además, la Corte Suprema de Justicia de la Nación deberá pronunciarse sobre el primer caso de femicidio que llega a esa instancia y ya se sabe que las opiniones de los jueces están divididas porque tuvieron que recurrir a la convocatoria de dos miembros más para que se expidan. El resultado incidirá en la aplicación de esa figura penal en todos los restantes.

Julieta González desapareció el Día de la Primavera de 2016. Tenía 21 años. Su cuerpo fue encontrado en un descampado de Cacheuta, Mendoza, atado de pies y manos y con un golpe en la cabeza. En la investigación judicial se encontraron rastros de piel del imputado bajo las uñas de Julieta, sangre de Julieta en su vehículo y búsquedas en internet que había hecho el sospechoso sobre si podía «detectar ADN de fetos en cadáveres» y «cómo deshacerse de un cuerpo», lo que reforzó la hipótesis de que la había matado al enterarse de que estaba embarazada. Todas pruebasque involucraron a Andrés Di Cesare, un joven de 26 años, hijo de un notable empresario local, con el que tenía una relación, aunque ambos tenían pareja. El tribunal de primera instancia consideró el crimen como homicidio simple y condenó a Di Cesare a 18 años de prisión. En la apelación fiscal el tribunal de Casación aplicó la figura de femicidio y lo condenó a reclusión perpetua. Apeló entonces la defensa y ahora es la Corte Suprema de Nación quien debe decidir si se aplica la figura o no. La duda: si está acreditada la relación entre la víctima y su victimario. En fallo de primera instancia que negó la figura femicidio el tribunal argumentó que “para que se configure la relación de pareja debe existir cierta singularidad, notoriedad y estabilidad entre los miembros de la misma, aun cuando se base en una relación fundamentalmente de contenido sexual. Esta referencia a lo sexual indefectiblemente debe llevar un cierto compromiso emocional puesto que de otro modo caemos en la mera genitalidad, lo que por cierto no permite por sí configurar el concepto de pareja”. (SIC) También se dedicó -como ya es costumbre y a pesar de que los tratados internacionales suscriptos por el Estado argentino lo impiden- a analizar la conducta de la víctima, a quien consideró “decidida, independiente y de personalidad extrovertida”, negando así la otra condición legal para aplicar esa figura: la de vulnerabilidad y desigualdad.

El solo hecho de que existan dudas en el máximo tribunal de justicia sobre la aplicación de la figura de femicidio en este caso ya debe considerarse una señal de alerta que debería movilizar a todo el movimiento de mujeres y diversidades como aquel 6 de junio de 2015, pero no: así estamos este 2025.

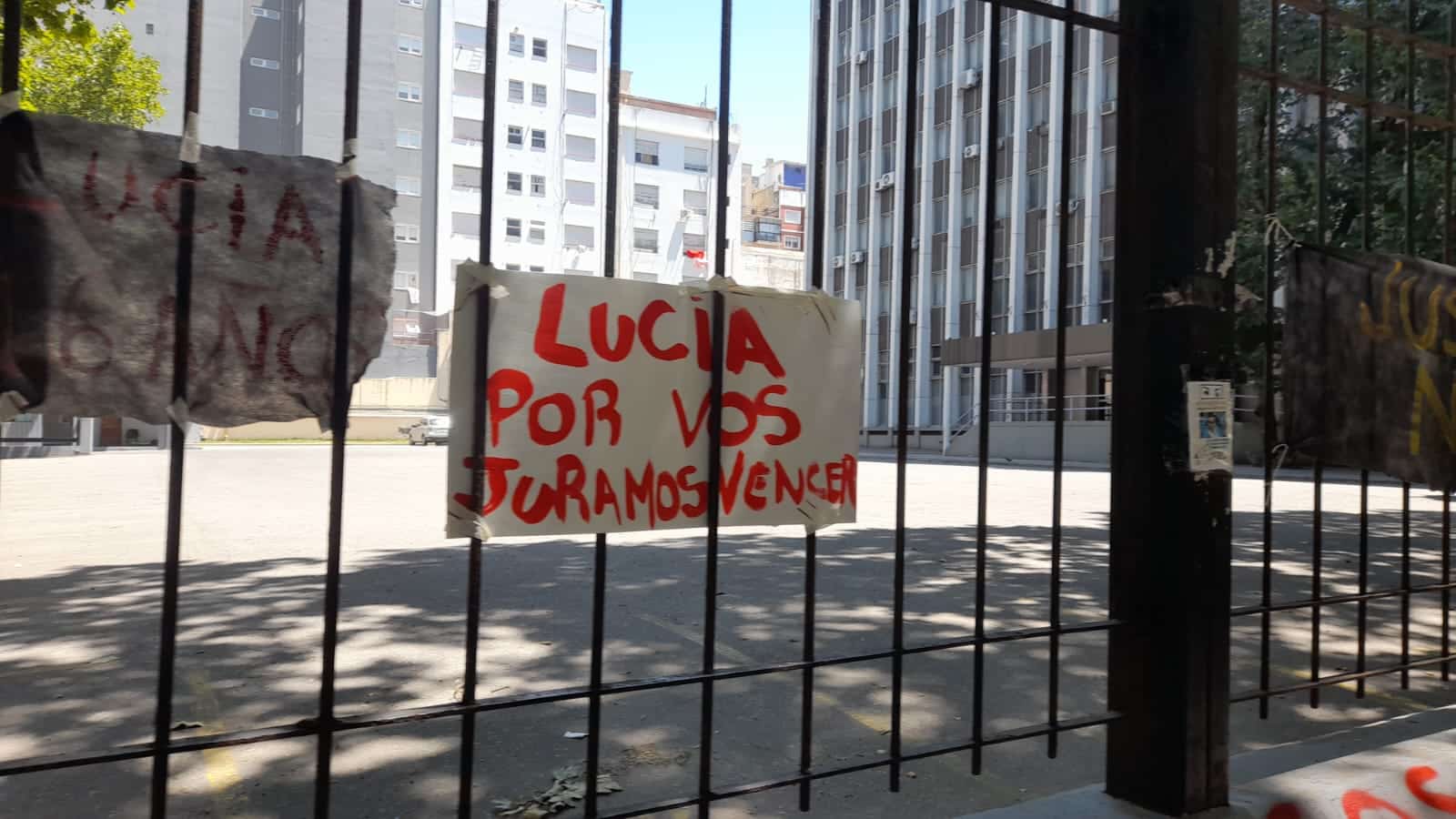

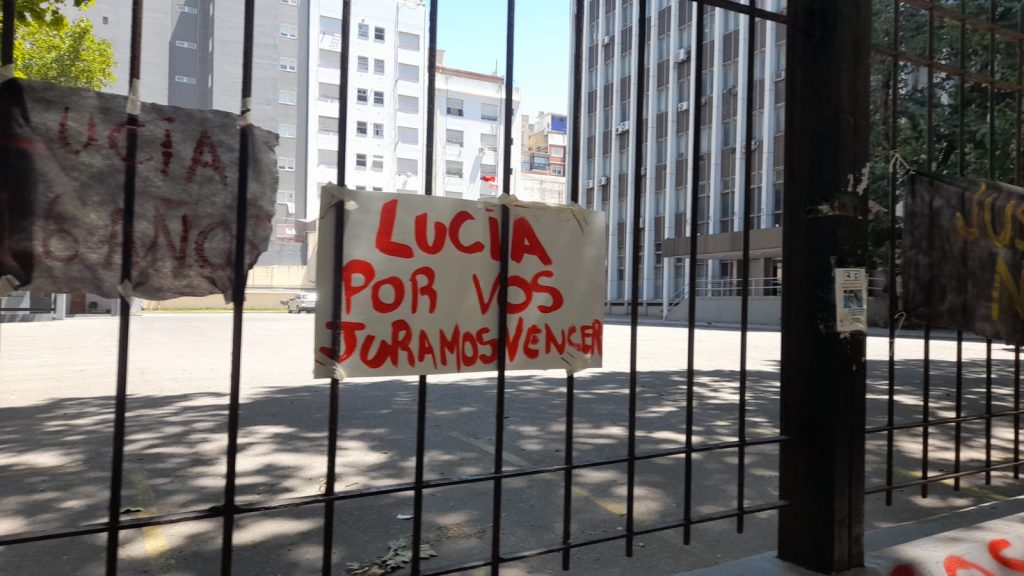

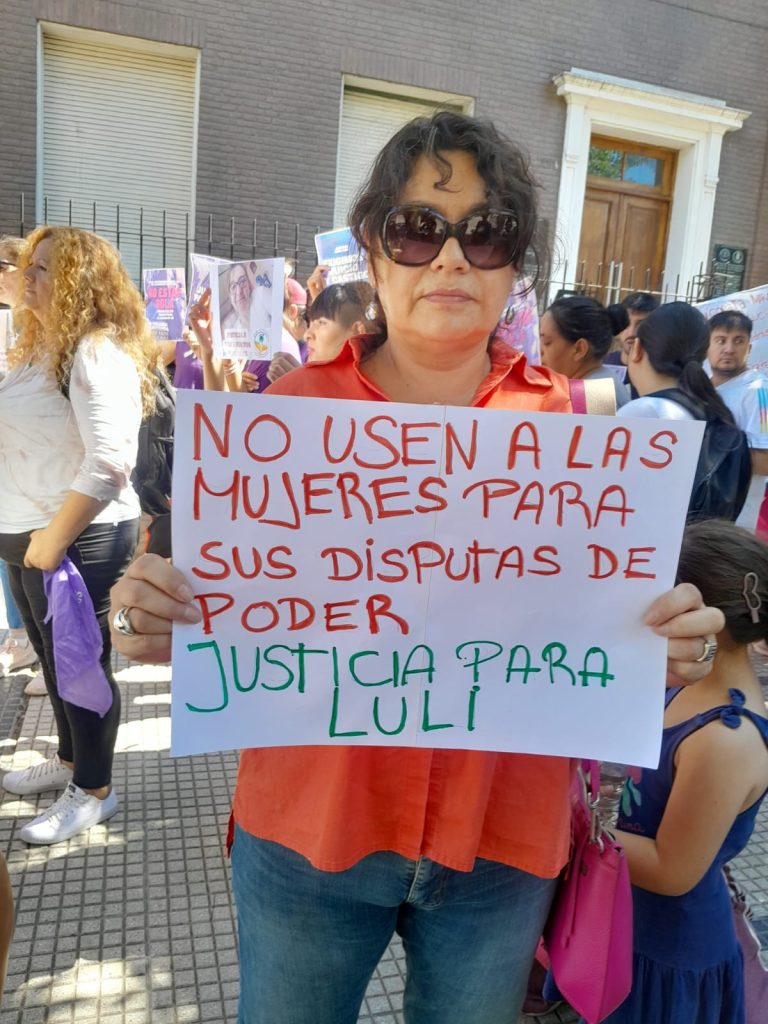

En la primera foto, parte de la acción llevada a cabo en Mar del Plata el último 31 de diciembre contra la libertad a uno de los responsables del femicidio de Lucía Pérez. En la segunda, el mismo día, imagen de la movilización de las mujeres en Tucumán por el sobreseimiento de los ex jugadores de Vélez Sarsfield acusados de violación.

Poder Legislativo: tiene en su agenda inmediata el tratamiento de leyes impulsadas por el Poder Ejecutivo, entre las más importante la que elimina del Código Penal la figura de femicidio, pero también la que criminaliza las “falsas denuncias”, aun cuando su incidencia es mínima en la realidad. No existen, por otro lado, ninguna iniciativa de la oposición para impulsar otro tipo de proyectos que aseguren las condiciones de contención y prevención de estas violencias. Ningún sector político trabajó en la declaración de emergencia de violencia de género ante el desmantelamiento de los escasos programas de ayuda a las víctimas, que han sufrido el mismo trato brutal que personas con discapacidad, por poner solo un ejemplo de sectores que han impuesto a los y las legisladoras la defensa de sus derechos a través de movilizaciones constantes y con claros reclamos que lograron así obtener el apoyo social necesario para presionar al Congreso, así como también iniciar amparos en la justicia que ayudaron a restablecer esos derechos: la motosierra es ilegal, hasta que el Congreso decida lo contrario.

Poder Ejecutivo: Este 2025 el Ministerio de Seguridad, a través del Sistema Integral de Estadísticas Criminales, dio a conocer las cifras correspondientes al año 2024. No figura ya el femicidio como delito. No hay datos oficiales, salvo el registro que da a conocer cada año la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de la Nación, que ha tenido que cambiar su sistema de contabilización de casos para adecuarlo a los compromisos internacionales, ya que hacerlo sólo a través de las caratulas judiciales implicaba validar el sesgo. Este año en el registro del Ministerio de Seguridad la violencia de género sólo está representada en el apartado “delitos contra la integridad sexual”, categoría penal donde se contabilizan, entre otros, las violaciones. En CABA aumentaron un 38%, cifra suficiente para encender la alarma, el grito, el reclamo.

Según los registros de nuestro Observatorio –que coinciden con lo que informó este noviembre la Defensoría del Pueblo de la Nación- las provincias más castigadas por los femicidios fueron Misiones, Neuquén, Santa Cruz, Chaco y Jujuy. En tanto los femicidios territoriales volvieron a golpear a Santa Fe (especialmente a Rosario) rozando los niveles de 2022, el año con mayor cantidad de víctimas.

Esta cartografía de la violencia femicida nos señala el dato que importa, la realidad que duele y la urgencia que nos interpela: la mayoría de las víctimas de esta violencia letal son las pobres. Lo señala también el informe de la Defensoría del Pueblo de la Nación (“En general, la mayoría de las víctimas de femicidio provienen de un estrato socioeconómico bajo.”) y lo determina la situación general que sufre esa población de mujeres y trans que ya no tiene ni los mismos derechos ni el mismo acceso a los mecanismos para garantizarlos que el resto de la población. La consecuencia es que tampoco tiene derecho a la vida. Lo que urge, entonces, es algo que hoy representa es la cifra que falta: la masiva solidaridad social de quienes, por sus privilegios de clase, pueden abrazar sus causas.

Año 2025

Femicidios por mes

Enero 31

Febrero 27

Marzo 27

Julio 27

Octubre 25

Junio 19

Abril 18

Agosto 18

Noviembre 18

Septiembre 16

Mayo 14

Diciembre 31

Funcionarios denunciados por violencia de género

Poder Ejecutivo 22

Poder Judicial 16

Fuerzas de Seguridad 12

Poder Legislativo 7

Iglesia Católica 4

TOTAL 61

Violaciones

| PROVINCIA | 2024 | 2023 | % de aumento | |

| CABA | 498 | 309 | 38% | |

| SAN LUIS | 61 | 52 | 18% | |

| CÓRDOBA | 261 | 229 | 12% | |

| CORRIENTES | 111 | 101 | 10% | |

| CHUBUT | 214 | 201 | 6% | |

| BUENOS AIRES | 2.307 | 2.242 | 3% |

Fuente: Estadísticas Criminales. Ministerio de Seguridad de la Nación

Femicidios territoriales

2025-2022

Santa Fe 104

Buenos Aires 35

Córdoba 4

Otras 10 provincias 11

TOTAL 154

#NiUnaMás

Lucía Pérez: la trama de la injusticia

“¿Por qué se procede de esta manera tan irregular y que revictimiza a esta familia una y otra vez para salvar a personas que se supone que son dos perejiles?” preguntó ayer el abogado Juan Pablo Gallego ante sucesivos cambios de carátulas, sospechosas reprogramaciones de fechas y maniobras que parecen revelar un entramado que busca la impunidad y la negación del femicidio de Lucía, que tenía 16 años. Ocurrió durante una audiencia en el que uno de los acusados pide salidas transitorias. El trasfondo de idas y venidas fue descripto por el abogado: “Lo que pasó es un hecho aberrante, que implicó la muerte atroz de una adolescente de 16 años en circunstancias probadas de narco criminalidad”.

Por Claudia Acuña

Hay que explicar lo inexplicable. Desde que el 8 de octubre de este año la Cámara de Casación modificó el segundo fallo por el crimen de Lucía Pérez para negar su femicidio se desató una catarata de maniobras –de alguna manera hay que llamarlas– para intentar liberar a sus femicidas.

El fallo de Casación confirmó la culpabilidad de Juan Pablo Offidani y Matías Farías y los condenó por los delitos de violación agravada por el uso de estupefacientes y por tratarse de una menor de edad, pero no por su crimen: Lucía simplemente se murió. Esta negación del femicidio tiene como consecuencia un disparate jurídico: por un lado, la familia apeló está decisión; pero al mismo tiempo esta apelación no puede avanzar hasta que no se determine el monto de la condena que le correspondería a Farías por esta nueva tipificación. Si es complicado de comprender, imagínense lo que significa para esta familia soportar lo que la obliga a padecer el Poder Judicial. A saber:

- Para poder determinar el monto de la pena que le correspondería a Farías –que en el segundo fallo y luego del juicio anulado había sido condenado por femicidio y por lo tanto a prisión perpetua– podría corresponderle entonces entre 8 y 20 años de prisión. Para establecer exactamente cuánto, de acuerdo a la evaluación de atenuantes y agravantes, se inventó un tribunal compuesto por tres jueces de diferentes juzgados. Serán los responsables de la audiencia de Cesura que, según dictaminó luego de una audiencia donde acordó con las partes –querella y defensa– cómo sería el procedimiento, se realizará el 29 de abril de 2026 y durante tres días.

- Imagen de la audiencia. A la izquierda, el abogado Juan Pablo Gallego. Arriba, la foto principal, la movilización que acompañó a la familia.

- Unos días después la familia recibió una notificación que le comunicaba que esa audiencia se adelantaba a septiembre. Como su abogado, Juan Pablo Gallego, no estaba ni enterado de esta anticipación –y además se encontraba en España para la fecha pautada– se presentó un escrito denunciado esta irregularidad y solicitando se mantenga lo debidamente acordado: 29 de abril de 2026. Así será.

- Un mes después hubo otra novedad: el nuevo fiscal –cuyo rol se supone que es acusatorio– pidió el cese de la prisión de Farías, aun cuando las instancias de apelación y de establecimiento del nuevo monto de pena estaban pendientes de resolución.

- Unos días después llegó el turno de Offidani: solicitó salidas transitorias. La audiencia que se realizó este miércoles en los tribunales de Mar del Plata fue para decidir si las otorgaban o no.

En esa audiencia el doctor Gallego sintetizó lo que todo este proceder judicial despierta como duda “¿por qué se procede de esta manera tan irregular y que revictimiza a esta familia una y otra vez para salvar a personas que se supone que son dos perejiles? ¿Hay algo más detrás de esta causa que permite forzar tanto los procedimientos judiciales? Si nosotros, como parte querellante, no renunciamos a que se le aplique a ambos la figura de femicidio y eso está todavía en trámite, ¿qué se busca con esto? ¿Qué se fuguen antes de que se resuelva la cuestión central?”

Como respuesta la doctora Romina Merino, abogada defensora de Offidani, propuso: “Miremos para adelante”.

El doctor Gallego replicó:

“Nosotros no vamos a dejar de mirar lo que pasó porque lo que pasó es un hecho aberrante, que implicó la muerte atroz de una adolescente de 16 años en circunstancias probadas de narco criminalidad y eso implica una doble responsabilidad del Estado: por tratarse de una menor y por estar frente a una banda que vendía drogas en la puerta de un colegio, delito por el que cumplen una condena ratificada”.

El juez de garantías que debe evaluar el pedido de Offidani tiene ahora cinco días para determinar si cumple o no con los procedimientos necesarios para obtener los beneficios de la libertad transitoria.

En tanto la familia de Lucía sigue esperando justicia.

Matías, el hermano de Lucía y sus padres Guillermo y Marta.

#NiUnaMás

Adiós a Claudia Rodríguez: la Trans andina que propuso politizar el amor

Referente del movimiento trans latinoamericano, activista, poeta, escritora y tanto más, escribió sobre su infancia, la militancia trans, la vida sexual y se autoproclamó Miss Sida en 2007. Claudia Falleció este 29 de Noviembre. Su pelea incluyó al pueblo mapuche, la educación pública, los sin techo, y planteó siempre una filosa crítica al neoliberalismo, que quita posibilidades de vida y las transforma solo en posibilidad de consumo. En uno de sus viajes a la Argentina compartió con la revista MU sus ideas sobre el orgasmo, el feminismo sin resentimiento, la creación, y por qué hay que politizar el amor. Un modo de homenajearla, de recordarla, y a la vez de volver a estar en contacto con un pensamiento y una acción que dejan una sensible huella cultural, artística y política.

Por María del Carmen Varela

Foto: Lina Etchesuri

NotaHace 2 semanas

NotaHace 2 semanasComienza un juicio histórico por fumigaciones con agrotóxicos en Pergamino

NotaHace 2 semanas

NotaHace 2 semanasAdiós, Capitán Beto

PortadaHace 6 días

PortadaHace 6 díasOtra marcha de miércoles: video homenaje a la lucha de jubiladas y jubilados

NotaHace 3 semanas

NotaHace 3 semanasGesta por el agua: Mendoza se moviliza a Uspallata contra la avanzada megaminera

NotaHace 2 semanas

NotaHace 2 semanasMás de 30 mil hectáreas quemadas en Chubut: “El pueblo está solo”