Nota

Puro cine: Antón Pirulero, de Patricio Escobar

Un nuevo documental describe cómo funciona la máquina de desaparecer personas en Argentina. Casos testigo, jueces, analistas, artistas y la irrupción de Santiago. Por Bruno Ciancaglini

Máquina: artificio para aprovechar, dirigir o regular la acción de una fuerza

Mecanizar: dar la regularidad de una máquina a las acciones humanas

Persona: individuo de la especie humana

Desaparecer: dejar de existir.

Con esa serie de definiciones empieza Antón Pirulero, el último documental de Patricio Escobar, autor de otras películas como la ya mítica La crisis causó dos nuevas muertes, y otras que convendría mirar por estos tiempos: ¿Qué democracia? sobre las trampas del sistema representativo; Sonata en Sí menor, sobre el secuestro de 15 personas en un opertivo militar conjunto entre Uruguay y Argentina, y cómo la prensa encubrió esos crímenes; y Bienaventurados los mansos, sobre la promiscua relación entre la iglesia y el Estado.

Está claro: Escobar da en la tecla. Y esta no es la excepción: su nuevo documental ya en el comienzo se plantea una premisa clara: exhibir los mecanismos mediante los cuales el Estado opera como ejecutor, cómplice y agente necesario en los casos de desaparición forzada.

Algo habrá hecho

La película toma 8 casos (según CORREPI son 290 los desaparecidos post dictadura) que van de la década del 90 hasta la actualidad, entre ellos, los de Luciano Arruga, Daniel Solano e Iván Torres.

Patricio cuenta: “El documental lo empezamos cuando apareció el cuerpo de Luciano, a fines de 2014. En conferencia de prensa dijeron que lo podrían haber encontrado a pocos días de desaparecer. Eso me llamó la atención: ¿por qué no apareció antes y cómo se permitió que eso pasara?

Escobar empezó a investigar el caso y a delinear su nuevo documental, que contaría con la ayuda de Carolina Fernández en producción (en la foto), Lucas Pedulla en investigación periodística y Damián Finvarb en cámara. Luego de un año de leer causas, informes, entrevistar abogados, jueces y visitar organismos de derechos humanos, notaron que había muchos Lucianos en todo el país, casos que presentaban similitudes y puntos de contacto que permitían delinear patrones sistemáticos. A saber:

La mayoría de los desaparecidos son jóvenes, morochos y pobres.

En todos los casos están implicadas las fuerzas policiales.

Esas fuerzas, implicadas en el delito, son las encargadas de la investigación

La causa se investiga como “averiguación de paradero”.

La familia del desaparecido es considerada sospechosa y es investigada con intervenciones telefónicas.

En los primeros días, los más importantes, la investigación no avanza o hace hincapié en testimonios falsos que aseguran haber visto a la víctima viajando por la ruta hacia algún lugar.

Se toman como falsos los testimonios que aseguran haber visto a la víctima siendo golpeada o subida a un patrullero.

La abogada Verónica Heredia entrevistada para el documental, lo define así: “La desaparición forzada es la privación de libertad de una persona por agentes del Estado o con el apoyo del Estado seguida de la falta de información de reconocer esta falta de privación de la libertad. Todos los que participan en una desaparición forzada, están en blanco, no son grupos parapoliciales, cobran un sueldo del Estado. El policía cuando tortura sabe que hay un fiscal que lo va a avalar, y el fiscal sabe que hay un juez que lo va a avalar, y el juez sabe que hay una Cámara de Senadores que lo va a avalar. El Estado avala”.

En esa definición se sintetiza el concepto que le da el título a la película: cada cual atiende su juego.

Poner el ojo

El documental funciona a partir de entrevistas a abogados/as, antropólogos, jueces que van exponiendo los diferentes casos de desapariciones forzadas. El efecto es raro: si bien son muchos casos, pareciera que siempre se está hablando del mismo. Y eso es gracias al montaje, recurso que permite ensamblar las piezas de la maquinaria, saltar de un caso a otro, de una geografía a otra, de una década a otra, para unir los patrones comunes que permiten sortear las particularidades y pormenores de lo casos para dar cuenta de algo sistemático.

La mejor entrevista es al primer juez del caso Arruga, Gustavo Banco. A veces no es necesario forzar las imágenes o manipular una entrevista para exponer la postura ideológica de un personaje; Banco habla frente a cámara y su lenguaje gestual parece hacer más ruido que sus palabras: se lo ve nervioso, con la mirada tensa, se contradice de un instante a otro, agarra con fuerza la taza de café. La cámara suele captar cosas de las personas que ni ellas mismas logran percibir: Banco queda expuesto.

Otra decisión inteligente del documental es no entrevistar familiares (aparece solo la madre de Núñez, un joven desaparecido en Paraná). De ese modo, Escobar se concentra en los aspectos más formales y políticos de las desapariciones que en los efectos emocionales, evitando usar el dolor ajeno como elemento discursivo.

El documental se completa con fragmentos de diferentes intervenciones realizadas por el colectivo artístico Fin de un Mundo, experto en convertir en arte las denuncias de derechos humanos, del cual la productora Carolina Fernández forma parte. “Me parecía importante agregarle algo artístico pero que tenga que ver con lo callejero. Últimamente han surgido colectivos que salen de sus espacios encerrados e intervienen la calle y el documental podía incorporar eso para abordar la temática desde otro lugar y no quedarse solo con lo judicial”, cuenta Escobar.

Mientras estaban en plena post-producción, otro caso salió a la luz: Santiago Maldonado, 28 años, había desaparecido en Esquel luego de una represión por parte de Gendarmería en un corte de ruta.

Así, Patricio y su equipo, veían frente a sus ojos cómo esa máquina que ellos habían logrado plasmar en la estructura de la película, volvía a funcionar frente a sus ojos. Que Santiago estaba de viaje, que no se sabía si fue Gendarmería, que la familia era sospechosa, etc. La rueda seguía girando.

La obra de Patricio Escobar puede leerse como una serie de investigaciones que abordan la relación entre el poder y las instituciones. Su rasgo fundamental es asumir una posición política concreta sin abordar las películas como reveladoras de una verdad iluminada, sino como estudios precisos de mecanismos sistemáticos.

Entre el periodismo y la investigación, entre la Iglesia y el Estado, entre la democracia y el pueblo, cada una de sus películas logra atravesar esas instituciones cuya capacidad de poder reside en mantener las piezas que conforman su mecanismo separadas, aisladas, confusas.

Cuando las piezas del rompecabezas se unen, lo mecánico se hace visible.

Esa es la virtud del montaje.

Es decir, del cine.

Es decir, de Patricio Escobar.

Ley de explotación laboral

Conste en actas

lavaca.org

Fotos: Lina Etchesuri y Tadeo Bourbon /lavaca.org

A las 12 del mediodía el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) hizo su ingreso a la Plaza de los Dos Congresos con una columna poderosa con mix de gremios de la CTA y los más combativos de la CGT.

A las 12:50 se fueron.

El Congreso desde la plaza. Foto: Lina Etchesuri /lavaca.org

En ese momento las columnas de movimientos sociales –Libres del Sur, Movimiento Evita, UTEP, MTE– se adelantaron para ocupar el lugar, sobre Yrigoyen pasando Solís, frente al vallado.

A las 13:40 las banderas del Evita comenzaron el éxodo.

En ese momento comenzaron a oírse más los megáfonos de los partidos de izquierda que se agolpaban sobre Rivadavia, casi esquina Callao, frente al vallado.

La izquierda llegó y se fue, para esquivar a los clásicos Encapuchados con Mochilas Nuevas. Foto: Lina Etchesuri /lavaca.org

A las 14 irrumpió la banda Cuatro Encapuchados con Mochilas Nuevas que no formaban parte de la movilización. Tiraron unas piedras, quemaron unos cartones.

A las 14:07 el camión hidrante empezó a rociar todo lo que tenía delante.

A las 14:11, los partidos y las organizaciones de izquierda comenzaron la retirada.

A las 15 sólo quedaba un pequeño grupo, algunos jubilados y mucha –mucha– policía, que no dejaba transitar ni a vecinas del barrio que iban a comprar remedios.

Foto: Lina Etchesuri /lavaca.orgi

A las 17 la plaza estaba desolada, a excepción de un pequeñísimo grupo cantando Ska-P.

“Somos los obreros, la base de este juego

en el que siempre pierde el mismo.

Un juego bien pensado en el que nos tienen callados

y te joden si no quieres jugar. Baila hermano el vals del obrero.”

Memorias de la Ley Banelco. Esta vez las transferencias se realizaron con éxito. Foto: tadeo Bourbon /lavaca.org

A las 22.35 el proyecto de explotación laboral se convirtió en ley.

PD) La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) contabilizó 122 personas heridas y cuatro detenidas, la gran mayoría reprimida cuando se manifestaba en el Obelisco, a las 10.30 de la mañana, contra los despedidos de la fábrica de neumáticos FATE.

Al irse la gente, nuestra fotógrafa Lina Etchesuri saca fotos de los volantes. Abajo el resultado.

Foto: Lina Etchesuri /lavaca.org

Nota

MU 210: La batalla final

El femicidio de Lucía Pérez a manos de dos narcos de Mar del Plata motivó el primer Paro Nacional de Mujeres. Tras una larga luchar familiar y social se logró la condena, pero ahora una nueva maniobra judicial puede dejar impunes a los culpables. Un ejemplo de que todo lo que conseguimos está en peligro. ¿Podrán?

Las notas de esta edición:

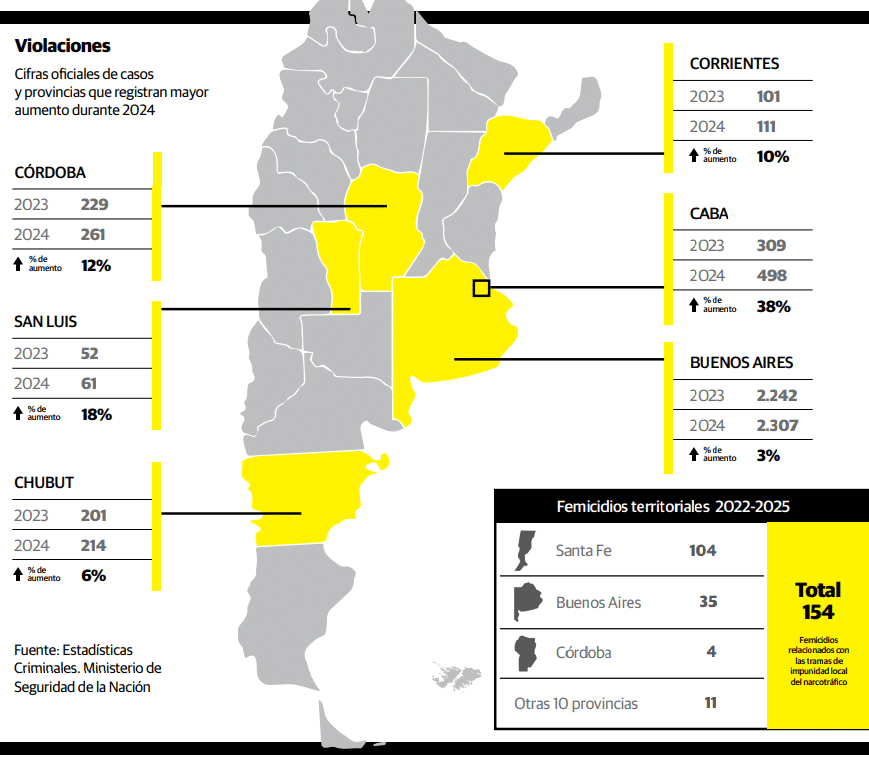

Negacionismo de Estado: Informe 2025 del Observatorio Lucía Pérez

¿Qué hay detrás de la avanzada oficial para negar los femicidios? Radiografía de cómo cada poder del Estado, por acción u omisión, busca ocultar las causas y consecuencias del asesinato de mujeres. Y por qué lo hace. Por Claudia Acuña

El Aleph (versión putas): Entrevista a Georgina Orellano

¿Cuánto cuesta la vida? ¿Cuánto vale? La dirigente de AMMAR y la actualidad desde la esquina: lo que se ve, lo que no se escucha, las falsas soluciones progresistas, lo que hay que abolir. Lo narco, la revolución, el cuerpo, la salida. Una recoridapor sus tatuajes, y todo lo que significa ser puta. Por Claudia Acuña y Lucas Pedulla

Carla Soggiu: La impunidad avanza

Carla recibió un botón antipánico por las agresiones de su pareja, que la ató, golpeó y violó delante de su hija de dos años. Semanas después de ese hecho, accionó cinco veces ese botón pero la policía no la encontró. Apareció muerta en el Riachuelo. Las complicidades, las burocracias, el rol de Diego Santilli y la lucha de una familia que define el caso como un femicidio de Estado. Por Francisco Pandolfi

Alma y vida: El femicidio de Lucía Pérez, hoy

¿Qué es la justicia? ¿Cómo enloquecer a una familia? ¿Por qué buscan eliminar la figura de

femicidio? ¿Cuál es el rol práctico del Estado y el negacionismo? El Tribunal de Casación resolvió que el de Lucía Pérez no fue un femicidio. La política de la misoginia como aversión hacia las mujeres y el paralelismo con lo narco que vende droga junto a las escuelas. Las “sumisitas”, la violencia y el sometimiento. Marta y Guillermo: una familia que trabaja en comunidad, y las claves para que las pesadillas no sigan asesinando a los sueños. Por Sergio Ciancaglini

Crónicas del más acá: Al trote

POR CARLOS MELONE

El Caliban y las brujas: La obra Fuerza mayor, protagonizada por jubiladas

La alianza entre Jubilados Insurgentes con integrantes del Teatro Caliban parió está obra que pone en escena lo que pasa todos los miércoles frente al Congreso. Una forma creativa de elaborar la actualidad con las herramientas del teatro, para hacer sentir, pensar e interpelar a los más jóvenes. Por Franco Ciancaglini

Sin berretines: Lo que nos cuenta la cárcel

Estudiantes de Sociología y Trabajo Social que cumplen condena en la cárcel de San Martín comparten sus reflexiones sobre la libertad, el encierro, y la actualidad más acá de las rejas. ¿Cómo funciona lo narco? ¿Qué implica buscar plata fácil? Lecciones sobre educación, berretines y prejuicios, el sentido de la vida, y la teoría de la bobalización. Por Sergio Ciancaglini

Sin protección: Ley contra el Acoso y después

Perdió estado parlamentario el proyecto de ley de acoso en ámbitos laborales y académicos: una muestra de la desidia y el abandono de las políticas de género. Del caso Brieger a Milei, cómo sigue la organización de las mujeres para empujar lo imposible en tiempos de motosierra, fascismo y un Congreso estancado. Por Evangelina Bucari

Con horizonte: 38º Encuentro Plurinacional en Corrientes

Cien mil personas participaron del 38º Encuentro Plurinacional de Mujeres y Diversidades. MU lo registró con crónicas día a día, que pueden leerse en lavaca.org. Compartimos aquí parte del registro fotográfico y una mirada sobre la trastienda de debates que explican mucho de lo que pasó en un evento extraño y extraordinario. Por Claudia Acuña. Fotos de Line Bankel

Sin cuerpo: La ¿impericia? en la causa de Cecilia Basaldúa

A lo largo de este 2025 la nueva instrucción que investiga el femicidio de Cecilia Basaldúa, ocurrido en el año 2020 en la localidad cordobesa de Capilla del Monte, Cambió fiscales, tomó nuevas pruebas y amplió testimoniales. Sin embargo, en el marco de un proceso judicial que avanzaba, una noticia coronó la impunidad en esta causa: hace cuatro años que el cuerpo de Cecilia fue retirado de la morgue judicial sin el consentimientode la familia. Por María Eugenia Marengo

Nota

Cómo como 2: Cuando las marcas nos compran a nosotros

(Escuchá el podcast completo: 7 minutos) Coca Cola, Nestlé, Danone & afines nos hacen confiar en ellas como confiaríamos en nuestra abuela, nos cuenta Soledad Barruti. autora de los libros Malcomidos y Mala leche. En esta edición del podcast de lavaca, Soledad nos lleva a un paseíto por el infierno de cómo se produce, la cuestión de la comida de verdad, y la gran pregunta: ¿quiénes son los que realmente nos alimentan?

El podcast completo:

Con Sergio Ciancaglini y la edición de Mariano Randazzo.

Fumigaciones en PergaminoHace 4 semanas

Fumigaciones en PergaminoHace 4 semanasComienza un juicio histórico por fumigaciones con agrotóxicos

IndustricidioHace 5 días

IndustricidioHace 5 díasEn el fin del mundo: ocupación contra la desocupación en Tierra del Fuego

IndustricidioHace 3 días

IndustricidioHace 3 díasQuebró Aires del Sur: los trabajadores y la UOM ocupan la fábrica, y el intendente denuncia 10.000 empleos perdidos en Rio Grande

Marcha de jubiladosHace 4 semanas

Marcha de jubiladosHace 4 semanasVideo homenaje a la lucha de jubiladas y jubilados

Muerte por agrotóxicosHace 4 días

Muerte por agrotóxicosHace 4 díasConfirman la condena al productor que fumigó y provocó la muerte de un chico de 4 años