Actualidad

Universidad, ciencia y comunidades: encuentro en Rosario y debate frente a la policrisis

VIII Congreso de Salud Socioambiental: el rol de la ciencia ante la crisis civilizatoria. Esa fue la convocatoria que permitió un encuentro inusual en la Universidad Nacional de Rosario y su Instituto de Salud Socioambiental. Se discutió sobre alimentación, inteligencia artificial y natural, energía, rol de la ciencia, negocios, riesgos ambientales y muchos otros asuntos, enhebrados con una lógica que parte de la necesidad de encuentro entre lo científico, lo universitario y lo social para encarar tiempos definidos como de policrisis. En plena era de la motosierra amputando a la universidad pública y a la ciencia, este es un primer acercamiento a un congreso que permitió debatir otros paradigmas y prácticas para pensar la vida del presente. El doctor Damián Verzeñassi, del Instituto de Salud Socioambiental, y el significado de la cooperación y la solidaridad para pensar en términos científicos.

Desde Rosario, por Francisco Pandolfi

Fotos: lavaca.org

No todo lo que pasa, pasa en la ciudad de Buenos Aires. Y mientras pasa la motosierra, pasa (y se queda y se profundiza) el ajuste, y todo lo que venimos contando en las últimas horas (la condenas y proscripción a partir de la causa Vialidad; otra marcha de jubiladas y jubilados; otra movilización de médicos del Garrahan), en Rosario sucede el “VIII Congreso de Salud Socioambiental: el rol de la ciencia ante la crisis civilizatoria”, un espacio de encuentro entre científicos y comunidades en el que durante tres días (entre el 10 y el 12 de junio) se desarrollaron paneles y presentaciones con distintas problemáticas del país. Todo eso en un momento en el que la ciencia y la universidad pública están siendo atacadas, pero que sin embargo muestran a grupos de profesionales y científicos saliendo a proponerle a la sociedad el debate de problemas centrales de la vida del presente.

Damián Verzeñassi es médico especialista en medicina integral y director del Instituto de Salud Socioambiental de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Rosario, que organiza este Congreso que se realiza desde 2011 y cada dos años, de manera ininterrumpida. Damián se sienta en el piso del escenario donde se realizaron las mesas expositivas y habla con lavaca, en una primera aproximación de lo que iremos publicando sobre lo que sucedió en Rosario.

Dr. Damián Verzeñassi, director del Instituto de Salud Socioambiental de la Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Nacional de Rosario. Foto: Francisco Pandolfi para lavaca.

¿Qué significa encontrarse, en este contexto de país y de mundo tan revolucionado?

Este marco de construcción colectiva de saberes, donde articulamos desde lo más singular e íntimo con otras organizaciones, movimientos sociales, de derechos humanos, con compañeras y compañeros de toda América Latina, es un hecho revolucionario en estos tiempos. En segundo lugar, sirve para pensar a la universidad pública como un espacio de construcción de saberes a partir de diálogos abiertos, horizontales con otros actores que no necesariamente son los que, históricamente o hegemónicamente, se reconocen en quienes producen conocimiento. En esta crisis civilizatoria que vivimos hoy –con varias crisis en simultáneo (ambiental, climática, política, económica, sanitaria), y donde la civilización se organiza desde la idea de la cosificación de la naturaleza, la fragmentación, la negación de la otredad como algo necesario para la vida– que sea la universidad pública argentina la que convoque a este tipo de charlas es mucho más que un símbolo: es una declaración concreta, específica, fuerte y contundente de que aunque pretendan destruirla, desfinanciarla y ahogarla hasta su extinción, la universidad pública argentina sigue teniendo capacidad de re pensarse, de autoevaluarse permanentemente y de oponerse a los contextos más hostiles y más difíciles. Como hacen las bacterias. Ese es un camino para enfrentar el presente: aprender de la naturaleza y la biología cuáles son los mecanismos de resistencia mientras seguimos sembrando posibilidades de futuro.

La universidad pública argentina sigue teniendo capacidad de re pensarse, de autoevaluarse permanentemente y de oponerse a los contextos más hostiles y más difíciles.

¿Qué estás sintiendo de ese ahogo y asfixia a la ciencia y educación?

El actual gobierno está llevando adelante una política que ya se vio, aunque más acelerada y profundizada. Ya hubo ministros en el país que mandaron a los científicos a lavar los platos. Pero esos científicos y científicas no se fueron a la cocina sino que en muchos casos emigraron a donde les pagaran. Ese ejercicio de empujar a quienes construyen saberes, para ponerse al servicio de las necesidades corporativas es lo que hoy vemos con mucha más agresividad. Buscan destruir el sistema científico argentino, la estructura, la organización, el sistema de producción de conocimientos como lo conocemos ahora, para dejar lo que le sirva a las corporaciones.

¿Por ejemplo?

Todas las investigaciones sobre desarrollo tecnológico para identificar los problemas que generan los extractivismos en nuestros territorios, no encontrarán financiamiento por fuera de la universidad. Por eso, encontrarnos en este Congreso en el seno de la universidad es una herramienta para resistir estos embates y también para construir alternativas que siembren ideas y semillas. Cuando se den los tiempos apropiados van a germinar en una universidad al servicio de los pueblos y del cuidado de la vida, no desde lógicas hegemónicas.

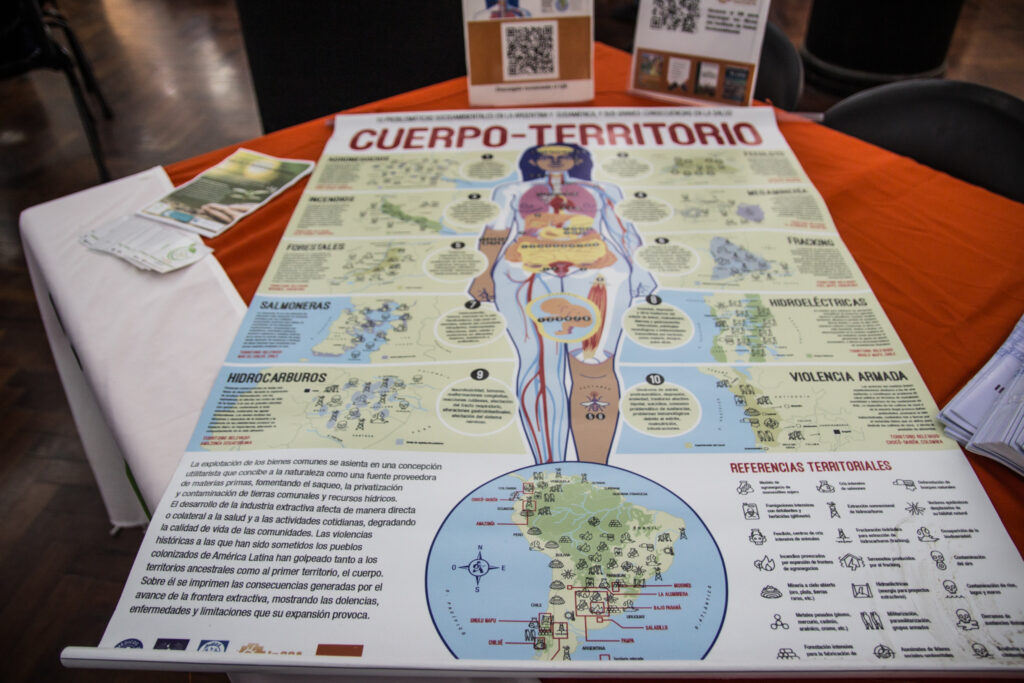

De la alimentación a la IA

En el Congreso hubo 12 mesas expositivas donde se habló sobre el rol de la ciencia en esta época de crisis, y si su foco está en cuidar la vida o a las corporaciones; investigaciones sobre los plaguicidas y su riesgo ambiental; la alimentación y la salud; de las semillas y la propiedad intelectual; de la toxicidad en los cuerpos-territorios; de la inteligencia artificial y la inteligencia natural; de la energía y las (no) transiciones; del arte y las resistencias.

Después de exponer muchas problemáticas de salud socioambientales, en varios paneles se resaltó el hablar también de los logros que han existido, aunque a veces no se vean tanto como los daños. ¿En qué esperanzas se aferran?

Es muy difícil hablar de esperanza en tiempos tan hostiles; es muy difícil cuando por reclamar que no llegás a fin de mes en tu trabajo que salva vidas, sos tildado de ñoqui o de poner de rehén a los que te necesitan, que es lo que está ocurriendo en el Garrahan. Es muy difícil hablar de esperanza cuando nuestros abuelos son el descarte absoluto. Se naturalizó en nuestro país que aquel que reclama, aunque sea un adulto mayor, tiene que ser lastimado, reprimido, golpeado. Es difícil hablar de esperanza cuando por comunicar lo que está ocurriendo, te pueden disparar a la cara, a los ojos de todo el país y del mundo. Pero como decía Arturo Jauretche, no podemos perder la alegría de sabernos capaces de transformar la realidad. Y esto, hoy, es un planteo profundamente revolucionario que se dijo en el arranque de este congreso. Igual que reconocernos en el otro, en conocer lo que alguien está haciendo en otro lugar. Dicho así parece muy pequeñito, pero implican procesos de enorme conocimiento de lo que ocurre en los territorios. Esto significa conocer los mecanismos de organización de las resistencias, de las luchas y de las construcciones colectivas. El Congreso es un acto esperanzador. Una especie de faro que no digo que nos muestre exactamente en qué dirección ir, pero sí saber, en tiempos de tanta oscuridad, con quienes identificarnos, encontrarnos, reconocernos en la diversidad, abrazarnos y construir los futuros que necesitamos desde la transformación de estos presentes.

Hoy a nivel mundial se menciona todo esto como policrisis. La civilización de la que somos parte y nos ha formado es una civilización ordenada en función de un pensamiento de la modernidad, la fragmentación, la cosificación de la naturaleza, la negación del otro.

¿Qué análisis hacen desde el Instituto de Salud Socioambiental sobre la crisis civilizatoria a la que aluden en el nombre de este Congreso?

El pensamiento ambiental latinoamericano viene hablando de una crisis civilizatoria desde hace más de 25 años. Hoy a nivel mundial se menciona todo esto como policrisis. La civilización de la que somos parte y nos ha formado es una civilización ordenada en función de un pensamiento de la modernidad, la fragmentación, la cosificación de la naturaleza, la negación del otro. Nosotros creemos que en desnudar esos montajes ideológicos está una de las posibilidades de convocar a una movilización colectiva para la transformación de la realidad. Vivimos en una civilización que se autoconvenció de que se puede crecer ilimitadamente en un planeta limitado; que es necesario generar nuevas tecnologías que destruyen los territorios para después, con esas nuevas tecnologías, intentar recuperar los territorios destruidos. Estas lógicas originan que nuestros cuerpos expresen tantos problemas de salud. El sistema tecnocientífico construyó desde el norte global y para sostener la geopolítica de la enfermedad, un mecanismo donde en el sur geográfico tenemos que aceptar ser los descartables, para que ellos recuperen su habitabilidad. De la mano de eso viene el traspaso de industrias contaminantes a nuestros territorios; el endeudamiento de comunidades y países; el debilitamiento de economías regionales. Y además, el debilitamiento de nuestras democracias; y el fortalecimiento de ideas fascistas.

¿Qué de lo sucedido en este Congreso de salud socioambiental sirve para contrarrestar todo eso?

El conocimiento es vital para crear estrategias de resistencia y este encuentro es parte de la democratización de ese conocimiento, reconociendo que todos tenemos saberes para dialogar en códigos amorosos. El entrelazamiento de científicos nacionales e internacionales de primer nivel del cambio climático, de la biodiversidad, del tratamiento del plástico, con referentes campesinos, colectivos de defensa antinuclear, refleja que no hay posibilidad de salir de esta crisis civilizatoria si no logramos que los conocimientos generados en los territorios dialoguen con los pensados en los sistemas académicos tecnocientíficos. Ese diálogo no solo es necesario y posible, sino que se está dando y fue la base de este Congreso. La pandemia nos trajo la naturalización del aislamiento, del individualismo, de la meritocracia. Y en estos días nos propusimos recuperar la importancia del abrazo físico, que es mucho más que un encuentro de dos cuerpos: es un proceso de comunión, de religación con nosotros mismos, con nuestras vidas y con nuestros territorios que queremos reivindicar. Hubo más de 150 personas que asistieron, más de 53 invitados internacionales de primer nivel, sin ningún tipo de financiamiento de corporaciones, pero sí con el apoyo de instituciones y organizaciones sociales. Es una muestra más de lo que somos capaces de hacer cuando nos mueven las convicciones, la necesidad de no quedarnos quietos ante los golpes, los ataques, de no bajar los brazos e imaginar permanentemente estrategias creativas.

En ese sentido, ¿qué desafíos se plantearon para este encuentro en base a las problemáticas actuales?

Propusimos que todas las mesas se conformen con referentes de distintas procedencias y espacios, que además abordaran temas que a simple vista no tuvieran conexión. ¿Qué tiene que ver la inteligencia artificial con la energía y con la criminalización de la protesta social? ¿Qué tiene que ver el cambio climático con la crisis del crecimiento de los niños y niñas que recién nacen y con la violencia en las ciudades? En este Congreso logramos encontrar ese hilo común que va enhebrando todos estos temas y permite comprender que el desafío es recuperar la capacidad de ver la realidad desde la complejidad y la integración de los diálogos que hacen posible la vida y desmontar las lógicas de la fragmentación. Podemos sentarnos en una misma mesa quienes venimos de lugares muy distintos y que a simple vista no tenemos nada que decirnos, y encontrar que tenemos muchos más puntos en común de los que creíamos, de los cuales abrazarnos para poder andar.

El paralelo entre el cuerpo humano y el territorio en el que vivimos. Foto: Francisco Pandolfi para lavaca.

Mirando al futuro, ¿qué propuesta le hace este Congreso a la sociedad?

No se puede estar sano, si no tenemos alimentos sanos; no podemos tener alimentos sanos si no tenemos modos de producción saludables que garanticen territorios saludables. Para eso hay que tener políticas pensadas desde una ética de los cuidados y recuperar la posibilidad de acceder a alimentos sanos, a agua sana, a aire sano. Debemos construir condiciones de habitabilidad y esto solo puede hacerse en comunión con otros, escuchando a los territorios de los que somos parte. El desafío que tenemos por delante es reconocernos en las diversidades, abrazarnos para construir juntos objetivos comunes, recuperar la posibilidad de vivir dignamente en nuestros lugares, sin supremacías ni violencias y sobre todo recuperando lo que hizo posible llegar hasta acá. No somos el resultado de una cadena evolutiva basada en la supervivencia del más fuerte, ni mucho menos el último eslabón de esa cadena. Somos, en todo caso, una expresión de un momento en el diálogo de las diversidades que se fueron encontrando desde el Big Bang hasta acá, para desde la lógica de la cooperación y la solidaridad garantizar condiciones territoriales que nos permitan vivir.

Verzeñassi con integrantes del Instituto de Salud Socioambiental. Foto: Francisco Pandolfi para lavaca.

Actualidad

La explotación laboral es ley

por Claudia Acuña

Fue un día larguísimo, en el cual pasó de todo.

Comenzó con un paro general que detuvo el aliento de más del 60 por ciento del país y terminó cuando expiró aquello que lo hacía producir con alguna esperanza de equidad.

Lo último que se pierde ¿está perdido?

El centro porteño durante el paro. Foto: Sebastián Smok /lavaca.org

“Habrá que esperar que el próximo gobierno la derogue, como ya pasó”, responderá Roxana a las diez y media de la noche, que llega desde Quilmes con sus dos nietos para plantarse frente al Congreso a cacerolear, aunque para llegar a ese momento todavía falta que suceda mucho.

Al mediodía esa misma cabecera de la plaza recibe las columnas de la izquierda, mientras la Intersindical Federal arma su escenario en su otro extremo. Para el inicio de la sesión de la Cámara de Diputados ya hay cinco cuadras de columnas gremiales sacudiendo banderas. El reloj marca las dos y media de la tarde cuando comienza a sonar el himno nacional y las gargantas se hacen nudos con la estrofa “oh juremos con gloria morir”. En el escenario se amontonan los dirigentes de diferentes sectores sindicales y a lo largo de la Avenida de Mayo se agolpan personas con overoles, guardapolvos y remeras que identifican oficios diversos: docentes, empleados estatales, metalúrgicos, aceiteros, trabajadores del cine, de la televisión, del subte, gráficos, papeleros y más. La suma impresiona si se tiene en cuenta que están paralizados trenes, subtes y la mayor parte de los colectivos, pero lo que sorprende es la breve duración del acto. Poco después de las tres todo había terminado.

Cortito y al pie. ¿Así estamos?

Foto: Sebastián Smok /lavaca.org

“La realidad es que hasta que la gente que votó esto no despierte, es muy difícil. Y eso que lo que está pasando es alevoso. Pornográfico, digo yo”, responderá Nadia, docente de Capital, que sostiene en su mano un cartón donde escribió con marcador: “Milei es comer de la basura”. La explicación: “Hoy murió una chica de 19 años por comer de un basural. Y los tres hermanitos están internados por lo mismo: por comer del basural. ¡Literal! ¿Necesitás algo más tremendo que eso para comprender lo que nos está pasando? Es demasiado cruel”.

¿Entonces? ¿Qué hacemos?

“Los docentes tenemos una estrategia muy básica para la enseñanza que llamamos pensamiento concreto. Se usa mucho con los más chiquitos: darles un material concreto para que experimenten con sus manos, con su cuerpo y que así comprendan y saquen un aprendizaje. Creo que mucha gente cuando finalmente se quede sin trabajo, cuando le llegue la factura de luz con aumento, cuando el alquiler se vuelva impagable, va a comprender lo que pasa y aprenderá a votar”.

Dos horas más y son las columnas de la izquierda las que deciden abandonar la plaza. Lo que queda es la orfandad. Jóvenes, en su gran mayoría, que arden al calor de una tarde que agoniza mientras en el Congreso desfilan los discursos, unos tras otros, todos también cortitos y al pie.

La bronca estalla. Los hidrantes atacan, pero nadie retrocede. Los gases arrecian, pero nada ahoga el estallido. Un cartucho cae del otro lado de la valla de hierro que se convierte en red y con un passing shot cruza del lado de los uniformados, afectados con su propio veneno. A las siete y media de la tarde la Comisión Provincial por la Memoria resume así lo que sucedió después: 70 personas heridas y ocho detenidas. “Entre las víctimas de la represión se cuentan trabadores y trabajadores de prensa, jubilados e integrantes del equipo de monitoreo de la CPM que estaba registrando el despliegue de las fuerzas de seguridad”.

La política del gas pimienta. Foto: Eduardo Sarapura, Tiempo Argentino

Uno de los detenidos y luego liberado es Carlos, el emblemático jubilado hincha de Chacarita, 77 años, treinta de trabajo en el Correo, cuatro hijos, dos nietos, símbolo de la resistencia que todos los miércoles se planta frente al Congreso Nacional para reclamar que no hagan lo que hoy se convertirá en ley.

¿Qué?

“¿Cómo los jubilados van a financiar los despidos que hagan las corporaciones? Eso es una locura. Pensá un poquito: despiden a 900 trabajadores de Fate. Toda esa gente deja de aportar al Anses y, al mismo tiempo, pretenden que el Anses pague esas indemnizaciones. ¿Cómo vamos a permitir algo así? Cuando yo me jubile, ¿qué plata va a haber? Hoy lo que están haciendo es dejarme sin derecho al futuro”, responderá Luis, 25 años, empleado en un comercio que hoy cerró porque su dueño decidió que todos sus empleados –suman seis– debían estar plantados frente al Congreso. “Y vino él también. ¿Sabés por qué? Porque lo están fundiendo los productos chinos”.

Foto: lavaca.org

La plaza esta vaciada, luego de un despliegue policial desmedido.

Ya no hay sol.

Adentro del recinto es hora de las chicanas reglamentarias. El diputado Marcelo Mango (UP Río Negro) aprovecha que sus pares libertarios abandonaron la sala para plantear una moción de orden: el proyecto debe volver a comisiones para que se expida la que corresponde a Asuntos Constitucionales, ya que no está redactado respetando esa máxima norma legal. La tensión por la propuesta la generan dos condiciones formales: la primera, es que toda moción de orden interrumpe el debate y debe votarse; la segunda es que en ese momento no hay quorum, por lo tanto no puede votarse. Ergo, debe levantarse la sesión. Los teléfonos arden hasta lograr que el tropel oficialista recupere su posición en las bancas –en ese recinto se vota con el culo: para que funcione el tablero cada legislador/a debe estar sentado– y la moción es rechazada. Picada por ese aguijón, la diputada –ahora libertaria, antes del PRO– Silvana Giudici contraataca: moción de orden para que se vote en media hora. Gana, pero alguien advierte luego que en ese caso la votación coincidirá con el horario convocado para cacerolear. Nueva moción de orden: retira la propuesta. Se vota seguir como venían, hablando y hablando.

Llegamos, finalmente, al frente del Congreso, con Roxana y sus nietos, con Adela y su bebé, con Martín y su hermana, Adriana con Ornella –secretaria general de la Federación Argentina LGTB- y otras cien, quizá doscientas personas que hacen sonar cacerolas mientras cantan el clásico “Que se vayan todos”. Los autos suman sus bocinas, los camiones de basura su saludo y los transeúntes, sus miradas de aprobación. No hay, durante una larga hora, nada que altere esa protesta pacífica, certera, escasa, sostenida ruidosa e ininterrumpidamente por gente que lleva la bandera argentina colgada del cuello, sacudida por el viento en la espalda o camisetas de la selección con el número diez y el nombre de Maradona o Messi.

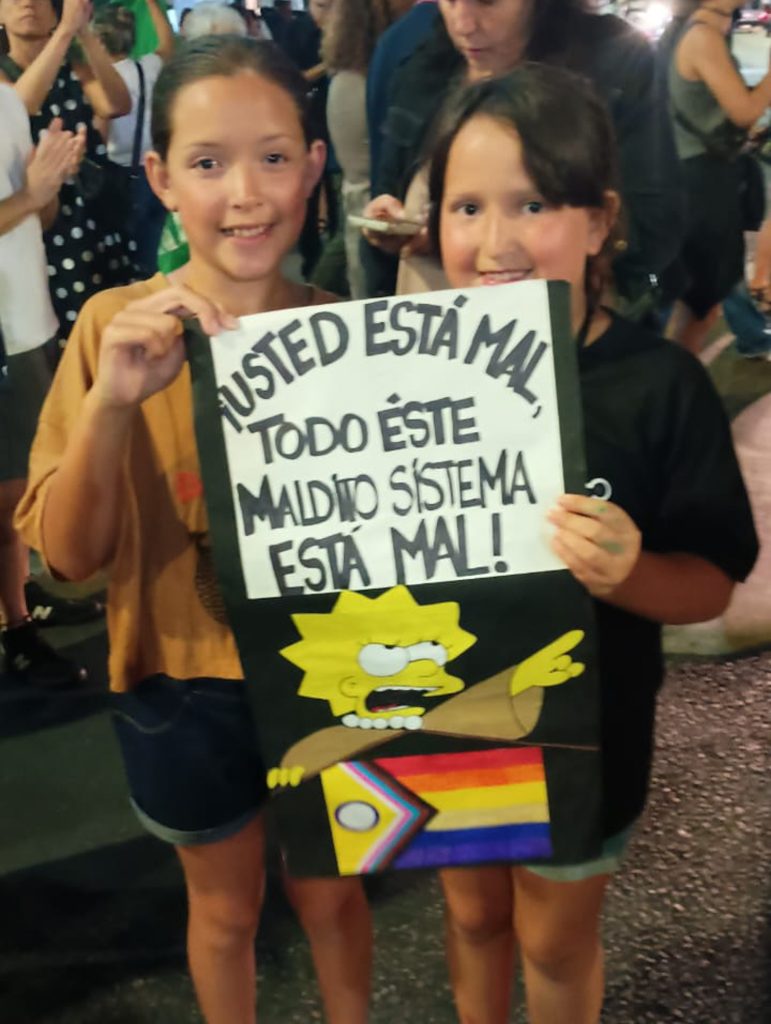

La escena se repetirá en Acoyte y Rivadavia. Allí el clima fue activo, estruendoso, con cientos de personas, mayoría de mujeres y jóvenes, que cortaron ambas avenidas e hicieron retroceder a la Policía de la Ciudad. Dos nenas sostienen una cartulina que advierte “Usted está mal. ¡Todo este maldito sistema está mal!”. Las manifestaciones se reprodujeron en barrios como Núñez, Boedo, Paternal, Belgrano, Villa Urquiza, Villa Crespo y Mataderos, entre otros.

Foto: lavaca.org

En Congreso, a las once y media de la noche Gendarmería recibe la orden de desalojar Congreso. La cacería suma otros dos detenidos.

Una hora después, con 135 votos afirmativos y 115 negativos, la explotación laboral es ley.

La plaza está desolada.

Foto: lavaca.org

Actualidad

Despidos en Fate: 920 personas a la calle

Los trabajadores de la fábrica de neumáticos Fate, de San Fernando, se encontraron este miércoles con los telegramas de despido que son un anticipo de la reforma laboral que el gobierno buscará hacer votar en Diputados mañana. Venían de 14 meses sin ajuste alguno en sus salarios por parte del grupo Madanes Quintanilla, propietario también de Aluar y al que se supone queriéndose vincular con el negocio energético frente al colapso industrial que vive el país. La permanencia pacífica en la planta, los comentarios, las sospechas, las sensaciones, la orden de desalojo y el significado del trabajo.

por Sergio Ciancaglini/lavaca.org

(foto de portada, Maximiliano Luna, Tiempo Argentino)

En los dos principales párrafos del cartel imprevistamente colocado en la puerta de la fábrica Fate, de San Fernando, se lee:

“Los cambios en las condiciones de mercado nos obligan a encarar los desafíos futuros desde un enfoque diferente, sin dejar de valorar la vocación industrial que nos ha definido siempre durante todo este tiempo”.

“En consecuencia, informamos que, en este contexto, y tras haber realizado los mayores esfuerzos posibles por evitarlo, nos vemos obligados a extinguir todos los contratos de trabajo. Las indemnizaciones de ley y haberes pendientes se depositarán dentro del plazo legal”. La empresa de 80 años es liderada actualmente por Javier Madanes Quintanilla.

Sebastián, Marcelo, Cristian, César y tantos más se toparon este miércoles con esas palabras amablemente hostiles al arribar al trabajo, mientras desde sus casas les avisaban que los telegramas de despido les estaban llegando a cada uno de ellos. Pronto empezó a acercarse más gente a la calle Blanco Encalada al 3000 en Victoria, San Fernando. Se concretó lo que los trabajadores llaman una permanencia pacífica tras ingresar a la planta a la espera de que se solucione el conflicto. Tanto el ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires como la secretaría de Trabajo nacional dictaron la conciliación obligatoria.

Foto: lavaca.org

Explica Ariel Godoy a lavaca: “Trabajo aquí hace 21 años, y de un día para el otro nos enteramos de que nos dejaron en la calle. Había amenazas, porque es una patronal que no dejó de golpear desde que asumió Milei. Ya habíamos perdido casi la mitad de los puestos de trabajo. ¨Éramos 1.500 y quedamos unos 800 trabajadores. Llegamos a 920 despidos calculando a los tercerizados. Hacía 14 meses que no teníamos aumentos, y trabajábamos en condiciones de presión muy fuertes, con personal de seguridad recorriendo permanentemente la plana. La producción estaba en un 30% de lo que esta planta puede fabricar”.

Sobre la conciliación obligatoria: “No podemos confiar en esas conciliaciones, porque es una empresa que se ha mantenido en la ilegalidad muchísimas veces. Queremos que garanticen que los puestos de la fábrica no se toquen”.

Sobre este punto, las dudas surgen ante el hecho de que la empresa pague todas sus indemnizaciones y deudas para cerrarla definitivamente. Alejandro Crespo, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA) cercano al Partido Obrero, recorría la planta y cerca del mediodía tomó un megáfono para hablarle a la gente y al periodismo: “Vamos a permanecer para que se cumpla la conciliación. Vamos a estar adentro de la fábrica usando las máquinas trabajando como siempre hemos hecho, o adentro de la planta garantizando que eso vuelva a suceder. Les decimos que nos preparemos para tener un tiempo aquí. Porque el país entero está hablando de esto. Es algo muy injusto y lo muy injusto cuando se mete todo un país, se puede cambiar. Las condiciones económicas de este holding (Madanes) permiten tranquilamente cambiarlo. Esto no es algo que nos merecemos y nos vamos a defender porque es justo hacerlo”.

Leo Albertoli: «Esto ya lo vivimos. No hay nada nuevo. Todo está inventado». Foto: lavaca.org

¿De qué sirve estudiar?

Sobre la calle, se instalaron gazebos y hablaron representantes de múltiples partidos, comisiones internas, organizaciones sociales y centros de estudiantes. Dentro de Fate uno de los obreros, Cristian, planteaba a lavaca: “Esta es una maniobra de Madanes para sacar algún vuelto. No sé cuál puede ser: si alguna ventaja con el aluminio, algo con energía, alguna ventaja con alguna inversión. Mientras tanto mi sensación es que la CGT no hace nada, nos vende a todos, y lo que termina pasando es que nadie piensa en las familias reales”.

Cuenta Cristian que tiene un hijo de 19 años. “Terminó la escuela técnica, y no consigue laburo por ningún lado. Me dice: ‘Papá, estuve siete años en el colegio y ahora las industrias caen a lo loco. ¿De qué sirve estudiar’? Eso es lo que hoy te pregunta un chico”.

Sobre el gremio: “Dicen que tenemos un gremio zurdo, sí, pero siempre fue flexible para el dueño, para llegar a acuerdos. Mirá, además de que no nos aumentaron en 14 meses ni un peso, nos sacaron unos vouchers para comprar neumáticos Fate a mitad de precio”. Informa que su sueldo, con 17 años de antigüedad, es de 1.400.000 pesos.

¿Hubo trabajadores de Fate que votaron a Milei? “Muchos. Dicen que estaban cansados de tantas promesas que no se cumplían antes. Me parece que todo eso está cambiando. Pero no quiero confrontar con la gente que votó a Milei, hay que apostar a unirnos”. Cristian se emociona: “Yo digo que hay que unirse, basta de zurdos, peronistas, de derecha, somos uno. La Argentina es linda, es un pueblo re trabajador. Desde chiquitito que me levantaba a la mañana y siempre veía lo mismo: colectivos llenos de trabajadores. Es un país de trabajo siempre. Y eso es lo que quieren matar. Me niego a eso”.

Sonríe en la goma del sindicato de neumáticos. Foto: lavaca.org

De parripollos a repartidores

Leonardo Albertoli está hace 11 años en Fate, en el sector de neumáticos radial camión: “Soy el único ingreso de mi familia. Tengo una nena de 11 y un nene de 8. Lo único que queremos es trabajar, defender los puestos de trabajo. Los problemas que tenga el dueño con el gobierno no nos competen. Pero no podemos perder el trabajo por lo que cualquiera se da cuenta: lo que cuesta tener un laburo”.

Agrega: “Reina el trabajo informal, la changa, el rebusque del monotributo mínimo para ver cómo llegar a fin de mes. Ni siquiera podemos decir que esa persona quiere progresar. Lo que quiere es sobrevivir a este atropello de cada día. Y en nuestro caso, la empresa puso ese cartel sobre las ‘condiciones de mercado’. Pero si las cubiertas suben no es por los salarios de los trabajadores, que además no subieron en más de un año, sino por esas condiciones económicas. Entonces que lo arreglen, pero no a costa de las familias”.

Leo compara otra cuestión. “En los 90 eran los parripollo y los remises, hoy son los choferes de plataforma y repartidores. No es nada nuevo esto que está pasando, ya está todo inventado”.

Raúl Godoy, de Zanon a acompañar a Fate, y su idea sobre la era Milei. Foto: lavaca.org

La bala

Todos los que pueden buscan la sombra de algunos árboles para cubrirse del solazo de 31º. Guillermo le dice a Ignacio. “Sabemos que el dueño es de los más millonarios de Argentina (1.500 millones de dólares, según la revista Forbes, que lo ubican como el rico nº 12 del país). Dicen que quiere dedicarse a la energía. Y tiene Aluar. Es espalda para superar esto. Su vida no le va a cambiar. La nuestra sí”.

Ignacio: “El tipo puede hacer cubiertas que digan Fate en China, despide a 1.000 personas, se queda con 100 operarios para manejar la logística y el día de mañana, si cambian las cosas, las máquinas están y vuelve a producir”.

Guillermo: “Esto es una bala que nos pega a todos. Porque todos tenemos amigos, parientes y conocidos que se quedaron sin su laburo. Y lo que te dicen es obvio: no encuentran trabajo por ningún lado”.

Nacho: “¿Cuánto va a seguir así? Me parece que todo esto va a explotar en algún momento, como en 2001. El gobierno funciona porque lo bancan los fondos buitres y Trump le da los préstamos”. Guillermo: “Solamente favorece a la minería, el petróleo, el campo. El resto no se entiende qué va a pasar”.

¿La era terminada?

Las palabras de los trabajadores tienen un contexto: los 80 años de Fate la hicieron cruzarse con crisis de todo tipo: el menemismo puro y duro, la crisis de 2001, la aparición desde Oriente de neumáticos (entre otras gomas) a precios irrisorios, las recesiones, inflaciones, y etcéteras conocidos. Mezclando capacidad productiva y de lobby con gobiernos de todos los signos, empezando por los militares, logró pasar mucho tiempo sin pinchaduras. Pero esta vez el grado de apertura y destrucción fue demasiado. Velozmente la empresa, concentrada ahora en Aluar, empieza a reconfigurarse como holding energético. El resultado para el país es que ese sector, junto con la minería y el petróleo (los únicos «exitosos» en estos tiempos en una economía cada vez más concentrada y primarizada) generan muy poco trabajo en comparación con las más de 20.000 industrias que han cerrado desde que asumió Milei: grupo al que ahora se suma Fate.

En la calle está también Raúl Godoy, trabajador de la fábrica recuperada Zanon de Neuquén hoy en uso de licencia (sin goce de sueldo) y colaborando con Myriam Bregman y Nicolás del Caño. “Esto huele muy mal, están haciendo negocios tremendos, pero a la vez hay internas entre ellos, entre el gobierno, entre empresarios. Los rehenes son las familias de los trabajadores. Y ves cosas raras como la senadora bonaerense de LLA Florencia Arietto, brutal enemiga de los trabajadores, que salió a decir que los despidos eran ilegales. O el Gordo Dan, que también le pega a Madanes diciendo que es kirchnerista. Cuando pasan esas cosas, es que hay algo sucio detrás, algo muy turbio”.

Sobre la política actual: “Cada vez menos gente cree en el gobierno. Hubo un apoyo por lo que pasaba antes: abandono, promesas que terminaban en ajustes, jubilados sin reconocimiento, fiascos permanentes. La gente cayó en el mal menor todo el tiempo. Milei, como en su momento fue Alberto. Pero ahora vos ves que están quedando solo los del núcleo duro, los troles, pero cambió el clima político. Por eso el gobierno está acelerando ahora. Pero para mí la era Milei terminó. El verdadero tema es no volver a caer en males menores, sino crear alternativas. Lo ves en todas las formas de resistencia que hay, pero el tema es mantener también la independencia política de esos movimientos. Que no sea solo luchar sino también organizarse y así generar una alternativa propia”.

Frente a la fábrica hay un comercio que vende cocinas, cafeteras, licuadoras y muchos etcéteras chinos. Alejandro: “Lo que pasa en Fate nos afecta a todos. Yo no sé si la gente se dará cuenta de lo que votó. El país está dividido en dos. Somos todos trabajadores, pero no tiramos para el mismo lado, y no hay nadie que organice algo distinto. El gobierno le tira flores a Trump, pero no hace que hace él, que es defender su propia industria”.

Local de uñas, Shell y futuro

A última hora el fiscal Marcelo Fuenzalida ordenó el desalojo de Fate, lo cual pone al conflicto en conflicto: los trabajadores declaran que no abandonarán el lugar.

A la espera a la resolución de esa situación, Leo Fernández, del sector Depósito contaba: “Veíamos que caían las ventas. De cuatro turnos pasaron a tres. El año pasado echaron a 130 compañeros. Aparte de Fate están Bridgestone y Pirelli, pero que importan cubiertas de marca propia de otros lados, principalmente China. Pero con estos despidos te dejan casi seguro sin trabajo. Mi hija Camila tiene 23 años. Trabajó en una casa de comidas como cajera, en un local de uñas como recepcionista y en una Shell. De todos lados van echando a la gente. En la Shell le pagaban en negro. El de más antigüedad tenía un año. Los demás 5 meses a lo sumo. Los echan, meten a otros, van renovando, y todo en negro. Por eso también todo esto nos pega mal a nosotros. ¿Qué vamos a hacer? Por lo pronto resistir y después veremos, porque obviamente hay que seguir”.

-¿Y qué les dirías a los jóvenes de la edad de Camila, que creen e Milei?

Mira el enorme edificio blanco y gris de Fate, ahora silencioso y vacío, mientras los obreros se preparan para lo que se venga, y responde:

-Les diría que con este gobierno no tienen futuro.

Foto: lavaca.org

Actualidad

Pablo Grillo con lavaca: “Quiero ver a Bullrich presa”

En su primera entrevista periodística tras el ataque que sufrió durante la represión del 12 de marzo, el fotógrafo Pablo Grillo (36 años) compartió en su casa con lavaca las sensaciones sobre lo que ha vivido desde aquel momento en el que un proyectil –apuntado por Gendarmería a su cabeza– casi lo mata. El video de su mensaje a Patricia Bullrich. La recuperación, el fútbol, la música, la política, la solidaridad. El significado de la violencia contra el periodismo y un proyecto para cuando pueda volver a las marchas: “La próxima voy con tres cámaras”.

Por Lucas Pedulla y Francisco Pandolfi

Fotos Lina Etchesuri

A once meses y tres días de haber recibido el disparo que lo dejó al borde de la muerte, el fotógrafo Pablo Grillo sonríe con la sonrisa más hermosa del mundo, vivo, vivísimo, lúcido, lucidísimo y esto ya alcanzaría para terminar la nota acá, sino fuera porque este pibe que el 30 de noviembre pasado cumplió 36 años está listo para hablar.

“Creo que para fines de febrero ya me dan el alta”, dice, mirando a los ojos. “Falta, un poquito más”.

Un poquito más, susurra Pablo, transmitiendo una fuerza indescriptible. Es la primera entrevista que da a un medio de comunicación luego de que el gendarme Héctor Guerrero –hoy procesado por la Justicia– le disparara, en línea recta y por fuera de todo protocolo, una granada de gas lacrimógeno que le partió literalmente la cabeza. Fue el 12 de marzo de 2025 y Pablo estaba trabajando: era el día que las hinchadas de todos los clubes se habían autoconvocado para ir a bancar la marcha de jubilados y jubiladas, que siguen protestando por el recorte en sus haberes. El gobierno, con la actual senadora Patricia Bullrich al frente entonces del Ministerio de Seguridad, quiso evitar esa imagen de solidaridad masiva que Pablo había ido a registrar y reprimió con brutalidad.

La imagen de Pablo recorrió el mundo. Se convirtió en un ícono de la violencia de la gestión de Javier Milei contra la protesta social en general y la libertad de expresión en particular. Ese día Pablo fue llevado de urgencia al hospital porteño Ramos Mejía gracias a la rápida intervención de dos personas que, en la calle, le salvaron la vida. Los profesionales de ese símbolo de la salud pública hicieron lo imposible con un pronóstico muy delicado: según los médicos, si no moría en la operación que le hicieron a minutos de ingresar a quirófano, quedaría en estado vegetativo.

Una semana después, todavía nadie entiende cómo, Pablo dijo sus primeras palabras a su padre:

–Hola, viejo.

A partir de allí dio los primeros pasos, hubo nuevas intervenciones, y en junio empezó su rehabilitación en el Hospital Manuel Rocca. Este febrero de 2026, Pablo empezó con salidas los sábados y domingos y hace una semana firmó como querellante en la causa que lo tiene como sobreviviente.

Dice mirando a los ojos: “Quiero ver a Bullrich presa”.

La sonrisa, la cámara y la vida. Foto: Lina Etchesuri / lavaca.org

Estar en casa

Pablo y su padre Fabián invitan a pasar al departamento en el que vive el joven, debajo de la casa de sus padres, un lugar que estaba construyendo con sus propias manos. Hay cuadros y fotos: un póster de Evita en la heladera junto a un dibujo de Luca Prodan, una bandera de Cristina Fernández que hizo con amigos en un taller de CABA, banderines del Napoli (donde jugó Maradona, otro amor, traído por sus abuelos de Italia en los noventa) y del Club Villegas, donde hizo las inferiores.

Pablo lleva puesta la chomba de su amado Independiente y un gorro Piluso de Remedios de Escalada, del que prende el pin con su foto icónica y la frase de su ídolo Ricardo Mollo sobre esa cámara de fotos que Bullrich y compañía buscaron que deje de disparar: “Un arma de creación masiva”.

–¿Cómo estás?

–Bien. Con ganas de que me den el alta. Esto cansa un poco. No puedo ir a ver a mis amigos, pero si les mando mensajes, obvio que vienen.

El consejo de los médicos es que el proceso de rehabilitación siga siendo muy de a poco. Que se canse en las terapias y afuera descanse. Las salidas del hospital son parte de la recuperación, de reencontrarse en su casa, en su barrio, en lo cotidiano: un paso previo al alta definitiva.

Pero con cuidados: la semana pasada dieron una vuelta manzana para pasear a Tupac, su perro, y motivó un tirón de orejas por parte de los profesionales. “Les conté que casi me caigo en la esquina”, se ríe.

Siempre ríe Pablo.

Diego, Cristina y los Ricardos

Apasionado de la lectura, cuenta que tiene muchísimos libros nuevos que le fueron regalando los últimos meses. “Una banda, llenan toda esa estantería”, señala, feliz, y dice que no está leyendo ninguno porque le cuesta concentrarse. Por ahora mira redes sociales y algo de televisión, como el triunfo de Independiente a Lanús por 2 a 0 el último viernes.

Pablo: Venimos con tres empates seguidos y dos victorias. No jugó mal. Ese pibe Abaldo es bueno (Matías Abaldo, uruguayo que marcó el primer gol).

Fabián: La jugada del segundo gol también fue hermosa. ¿Cuántos toques contamos?

Pablo: Conté diez. Un buen desarrollo en la jugada, desde abajo hasta arriba.

La charla futbolística llega hasta San Telmo, club del ascenso donde Emiliano, el hermano de Pablo, trabajó como videoanalista, y al que Fabián recuerda por una frase: “La famosa Isla Maciel, como dijo Maradona”.

Pablo: Hay que aferrarse a lo que decía el Diego. Lo re extraño. Y pienso qué hubiera dicho sobre mi caso, porque lo primero que uno hacía era buscar a ver qué decía el Diego.

-¿Qué creés que hubiera dicho?

Pablo: Hubiera mandado a la concha de su madre el operativo, a Bullrich, a los gendarmes, y por último hubiese dicho mi nombre. Bien a lo último.

-Mollo habló varias veces en los recitales de Divididos.

Pablo: Lo de Mollo fue terrible.

Se le vuelven a iluminar los ojos cuando habla de este y de otro Ricardo que idolatra. Bochini, gloria de Independiente, pasó a saludarlo y le regaló su camiseta número 10. “Firmada y todo”, se jacta Pablo, que se la pasó hablando de fútbol con el Bocha en la terapia del Ramos Mejía.

¿Cristina Fernández se comunicó? Fabián responde: “Habló conmigo los primeros días, cuando él estaba muy grave”. Pablo levanta la cabeza sorprendido.

“¿Cristina Kirchner?”, pregunta.

“Sí, ¿no sabías?, ¿no te conté?”, dice Fabián.

Pablo se ríe, sin poder creerlo: “¿Cómo no me contaste?”.

Fabián: “Fue al segundo o tercer día. Un amigo del barrio, militante, te había venido a ver. Me pasa el teléfono y me dice: ‘Tomá, es Cristina’. Uf… Ella estaba a las puteadas y llorando. Dijo que le pegó mucho lo que le pasó a Pablo porque se le vino la imagen del disparo fallido contra ella”. El 1° de septiembre de 2022, la ex presidenta sufrió un intento de homicidio en la puerta de su casa en Recoleta. Cuenta Fabián que en ese llamado se puso a disposición de lo que necesitaran. La familia, agradecida, nunca quiso que el reclamo tomara un signo partidario, aunque su filiación es conocida.

Pablo sigue asombrado. “Mollo, Bochini, Cristina… Y Diego desde algún lado”.

Pablo y su padre, Fabián Grillo. Foto: Lina Etchesuri / lavaca.org

“La próxima voy con tres cámaras”

-¿Qué ves en redes?

Pablo: Veo una banda. Me sorprende que el caso haya tenido tanta repercusión.

-¿Qué te genera lo que ves?

Pablo: Justicia no, porque es relativa. Es para discutir qué es para vos la justicia y qué es para mí.

-¿Y qué es para vos en este caso?

Pablo: En este caso es decirle al chabón (el cabo Guerrero) que no puede apuntar a la cabeza con un arma. Y el tipo disparó a la cabeza. Ya de movida arrancamos para atrás. Después, lo que para el chabón es justicia es que estaba recibiendo órdenes, que “es verdad”, entre comillas (hace el gesto). Por eso, hay que caerle a la Bullrich y es lo que estamos planteando en el proceso judicial.

Fabián: Se vio que Guerrero disparó, por eso se va contra él.

Pablo: Él podría haber apuntado para arriba. La onda es que tienen que ir presos los dos. A Bullrich yo la quiero ver presa. A él, meterlo preso y que no pueda agarrar más un arma.

Fabián: En el caso de Bullrich es reiterado. Si la hubieran condenado con Rafael Nahuel (el joven mapuche asesinado por Prefectura en 2017) o con Santiago Maldonado (desaparecido tras la irrupción violenta de gendarmes a una comunidad mapuche ese mismo año), no hubiera pasado lo de Pablo. Vos podés meter en cana a toda la cadena de mando, pero no solucionan el problema porque el daño a Pablo está hecho, todos los daños ya fueron hechos. El tema es en función del después: que no vuelva a pasar. Parémoslo.

-Pablo, ¿qué sentís que buscaban ese 12 de marzo al atacar a quien tenía una cámara?

-Que no registremos. Que nos dé miedo y la próxima no vayamos. Pero vamos a ir con más ganas. La próxima voy a ir con tres cámaras: voy a estar con una así (señala su cámara), otra acá disparando automático, y una GoPro que filme todo, olvidate.

Imágenes en la heladera de la casa de Pablo. Foto Lina Etchesuri/lavaca.org.

Una clase de política

Desde el 12 de marzo de 2025 sus familiares y amigos sostienen todos los viernes un semaforazo en la plaza de Remedios de Escalada, además de los festivales que realizaron cada mes para visibilizar el caso y exigir justicia. Pablo piensa esa solidaridad, tan potente: “Algo generamos, me parece. Solidaridad con solidaridad se paga”.

Surgen todas las historias que contamos en este perfil que elaboramos con familiares, amigos, amigas y compañeros de trabajo (https://lavaca.org/mu203/ojos-bien-abiertos-perfil-del-fotografo-herido-de-muerte-por-la-gendarmeria/), sobre todo aquellos del Hospital Evita, en Lanús, donde hacía fotos y trabajaba los espacios comunes, seguido de los perros Pichi y Chen: desde la recuperación del helipuerto hasta los plantines que Pablo hacía para los usuarios del servicio de salud mental de la institución.

Fabián dice que lo querían hasta los policías: “Porque hay una imagen del militante vago, pero a él lo veían trabajar como una hormiga”.

Pablo lo recuerda: “Y me reconocían eso, veían todo lo que hacía. Yo me quedaba cruzado, como diciendo: ‘No me podés decir esto, amigo. Como yo, hay un montón’. Ellos también se quedaban cruzados. Y nos quedábamos así cruzados los dos”, se ríe (porque Pablo siempre se ríe).

Fabián: “A mí me gustaba lo que querías hacer en el cine, un Espacio INCAA, porque el hospital tiene una sala con un proyector de la época de la Fundación Evita”.

El Hospital Evita es una mole de cinco pisos que simboliza que alguna vez la salud pública fue una planificación maciza. Pablo: “El cine es mortal y yo quería que estuviera accesible para el barrio. Calculo que en la época que lo hicieron fue pensando en eso”. Hoy el INCAA está desfinanciado y casi entra en el recorte de la ley de reforma laboral, aunque el Gobierno postergó las derogaciones de las asignaciones específicas hasta enero de 2028.

Cuando Pablo escucha el dato dice: “Lo mejor que viví fue con Néstor y Cristina. Eso fue peronismo arriba de la mesa”.

-¿Qué significa el peronismo para vos?

Pablo: Es muchas palabras en una sola. Es gestionar para el pueblo, sin más.

-¿Y peronismo arriba de la mesa?

Pablo: Es una torta gigante cortada en 50 mil pedazos. Nos ganaron esos cuadrados la campaña, yo no lo puedo creer.

-¿Por qué pensás que ocurrió?

Pablo: Porque nos faltó peronismo, militancia peronista. Ser más pragmáticos en algunos discursos.

-Lo que decías del policía que te vio trabajar.

Pablo: Claro, me vio hacer algo que no era pintar paredes o una bandera. Algo real. Bah, que para ellos es real. Y para mí también, esa es la realidad del militante.

Foto: Lina Etchesuri / lavaca.org

La cabeza intacta

El domingo había arrancado tormentoso, con mucha lluvia, pero cuando le proponemos a Pablo hacer unas fotos, él sugiere hacerlas afuera, en las calles de su barrio. En Escalada ya había salido el sol, se había iluminado el cielo.

Pablo agarra su cámara, feliz, y también nos retrata, bajo su mirada. Le proponemos grabar un video.

“Pará que pienso qué decir”.

Y después de un ratito, avisa: “Cuando quieran”.

Apretamos rec.

Y Pablo, fuera de todo guion, ilumina: “Qué decirte, Bullrich. Sos una re compañera, te hago los dedos en V, te saludo. Acá estamos en el barrio…”.

Y se levanta el gorro Piluso mostrando el lugar al que le dispararon, sonríe y dice: “Con la cabeza intacta”.

Video @mu.lavaca

NotaHace 3 semanas

NotaHace 3 semanasComienza un juicio histórico por fumigaciones con agrotóxicos en Pergamino

NotaHace 3 semanas

NotaHace 3 semanasAdiós, Capitán Beto

PortadaHace 2 semanas

PortadaHace 2 semanasOtra marcha de miércoles: video homenaje a la lucha de jubiladas y jubilados

ActualidadHace 1 semana

ActualidadHace 1 semanaReforma laboral: “Lo que se pierde peleando se termina ganando”

ActualidadHace 5 días

ActualidadHace 5 díasPablo Grillo con lavaca: “Quiero ver a Bullrich presa”