CABA

Eruca Sativa: mujeres al frente

Lula Bertoldi y Brenda Martin comparten algunas claves sobre cómo empezó la magia de la música para ellas, y cómo siguen haciendo camino en un mundo machista y violento, a 15 años del nacimiento una banda que es historia, presente y futuro. Lo que no se negocia, el lugar de las mujeres en el rock, las confusiones, las composiciones, el componente político de la vida, las inspiraciones, el valor, y el espíritu conectado a la época. Por Lucas Pedulla y Claudia Acuña.

«No se puede cambiar lo que uno no ve”.

Así, con un golpe de slap, pero también con la delicadeza que requiere la precisa ejecución de un bajo freetless –aquellos sin trastes, donde los dedos se deslizan sin límites por un mango infinito–, Brenda Martin abre una puerta por donde se filtra un haz de luz.

A sus 6 años, esa puerta fue la del placard de su madre.

–¿Qué viste?

–Una guitarra.

Nació en Zárate, norte de la provincia de Buenos Aires, y a los 4 años se mudó con su familia a Córdoba capital. Su mamá no tocaba y Brenda tampoco la vio tocar nunca, pero la tenía porque de joven había en un grupo llamado Viva la gente. La guitarra sí aparece en sus recuerdos de reuniones familiares en manos de una de sus hermanas (son 5 mujeres y un varón) y en las voces de sus tías que cantaban juntas. Brenda empezó a tomar clases, con el deseo de sumarse a esas cantatas de tertulia, donde sonaban Piero, Silvio Rodríguez, la trova rosarina, Gieco.

Cierra los ojos.

Los abre.

¿Y ahora?

Ve dos nombres: Fabiana Cantilo y María Gabriela Epumer. “Eran los 90. Me gustaban Fito y Charly, y cuando las vi en vivo por primera vez, porque no había YouTube, flashee. Había tan pocas mujeres que tocaban. Y María Gabriela era única porque, además, tocaba la guitarra”.

–¿Qué viste?

–Era admiración. Y decir: “Quiero estar ahí, ser como ella”.

*

“Necesitamos mujeres que no negocien”.

Así, como un riff certero de furiosa distorsión, y desde un tono de voz cristalino que en cuestión de segundos puede convertirse en una gilette, Lula Bertoldi trae memoria.

A sus 12 años, la que no negoció fue su abuela. “Esta va a ser tu gran compañera de vida”, le dijo, y le regaló una guitarra criolla. Ni su mamá ni su papá tocaban, pero esa abuela, directora de coros y profesora de folklore, les dejó a las hermanas Lula y Marilina el deseo de la música.

Nació en Sunchales, provincia de Santa Fe, y a los 17 años se mudó a Córdoba a estudiar Relaciones Públicas. Empezó a tocar en bandas, a cantar aquí, a cantar allá, y así conoció a Brenda en su banda Lucila Cueva, integrada por mujeres. Lula ingresa, toca, gira, graba un demo y a los nueve meses deja. “Cuando me voy ellas ganan un premio para ir a tocar a The Cavern, en Liverpool. Un viaje hermoso, re groso, y yo pensé que había perdido el tren de mi vida. Sentía que era la gran oportunidad, no sé bien de qué, porque estudiaba otra cosa, pero la dejé pasar, chau. Me re deprimí. Hice terapia. Tenía 20 años. Fue duro. A veces todo es una carga que ponemos a los hechos. Pero, al final, tan malo no fue”.

Brenda volvió separada de la banda.

La semilla ya había dado sus primeros brotes, recuerda Brenda: “Cuando la veía tocar yo ya estaba pensando que en el futuro me gustaría hacer algo con ella”.

El futuro, fuera o más allá, reía en sus miradas.

Se acababan de encontrar.

*

Ese futuro ya es un presente que, junto al baterista y productor Gabriel Pedernera, bordaron a lo largo de 15 años y en diciembre lo están celebrando con una gira en repaso de su carrera: el 2 en Obras (CABA), el 7 en Tribus Club de Arte (Santa Fe), el 8 en el Teatro Broadway (Rosario), el 9 en el Teatro Real (Córdoba) y el 10 en el Teatro Luxor (Carlos Paz). En noviembre también viajaron a Las Vegas por la nominación en los Latin Grammy del single “Día mil”. Al cierre de esta edición, además, salieron dos bombazos de su nuevo disco, únicamente de reversiones: “Afuera” y “Corazón Delator”, de Caifanes y Soda Stereo, respectivamente. El álbum se llama Dopelganga y es la octava placa de su discografía.

Las anteriores: La carne (2008, 12 canciones), Es (2010, 14 canciones), Blanco (2012, 15 canciones), Barro y fauna (2016, 14 canciones) y Seremos primavera (2019, 10 canciones). A esta obra hay que sumar Huellas digitales, Seremos primavera en vivo en la Ballena Azul y un EP, los tres en vivo.

Además de la gira en diciembre, este 2022 encontró a Eruca con el concierto del bellísimo Seremos primavera en la Ballena Azul (CCK). De ese disco, entre otras sensibles piezas, es la canción “Creo”, que se convirtió en un himno de época.

Porque abraza.

Pero también porque acaricia y puntea el nervio exacto.

El de la piel.

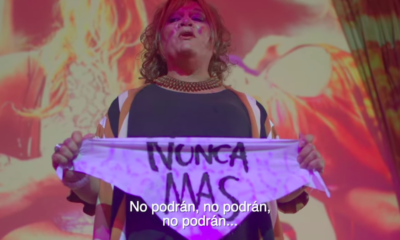

Lula y Brenda lo interpretaron en el conmovedor cierre de la instalación El cuarto de Lucía, en La Manzana de Las Luces, frente a familias que exigen justicia por los femicidios de sus hijas.

Y cantaron:

Es este el momento

con tal fuerza lo siento

seremos primavera

que no haya sido en vano el dolor.

Porque unidas nos sabemos fuertes

venimos a luchar

porque no seamos invisibles nunca más.

Por todo lo dicho, hay dos riffs que ya quedan claros:

Eruca ve.

Eruca no negocia.

Y Lula y Brenda lo cantan así.

*

–Antes había dos rubros donde presentaban a “la corista”, como tal, y a “la música”. Hay algo interesante en ustedes, como paso superior que amplía la cancha, que es el componer. Un paso que dieron pocas en ese aspecto: crear música.

Lula: Para mí es entre pinzas, porque tenemos un personaje como Mercedes Sosa, que fue nuestra gran intérprete, gurú, guía, chamana, que nunca compuso y sin embargo hizo grandes cosas por la música argentina y ha revalorizado artistas y compositores. Y nunca nadie puso en duda su musicalidad o talento porque no componía. Mucha gente compone y no interpreta, o interpreta pero no compone. Es un ámbito gris, porque es una herramienta, pero a mucha gente que es música no le interesa componer. No le sale. Y transmite un montón de cosas.

Brenda: Y emociona. Porque la música se trata de eso, de movilizar cosas en las otras personas. Hay personas que lo hacen no desde la composición, sino de dejarse ser en la interpretación. En definitiva, es lo mismo que con todo: hay menos porque empezaron después, pero las hay en minoría. Y es importante porque cuentan otras experiencias en sus voces y en sus letras. Escuchar las letras de Violeta Parra. De Susy Shock. Las cosas que cuentan, lo que traen, es necesario que haya diversidad de voces. Y también que haya compositoras porque es el legado para las generaciones que vienen.

Lula: Además de que hay muchas letras canceladísimas, que hablan de la objetualización de la mujer, y todo eso va perpetuando lo que queremos desterrar y no repetir más. Y también lo cambiamos diciendo las cosas desde nuestra óptica, y no que los chabones nos cuenten qué nos pasa a nosotras. Es muy loco: a mí me invitan mucho en bandas donde son todos tipos a cantar temas de tipos hablando de la mujer. Me parece horroroso. Sienten que invitando a cantar a una mujer una letra que escribieron ellos sobre lo que ellos piensan que vivimos nosotras, está bien. Y no: no quiero decir eso que estás diciendo. Cantala vos.

Brenda: Háblense entre ustedes, primero.

Lula: O de varones levantando el pañuelo verde. No es que esté mal, pero hay una confusión de lo que es la lucha y lo que queremos que se represente en los escenarios, que no es levantar un pañuelo solamente. Eso es cartel, es la foto. El movimiento, el género y la sociedad necesitan acciones concretas. Podés estar de acuerdo, pero seguir encubriendo, tapando, disminuyendo: es lo que hay cambiar. Y lo mismo pasa con las letras. No hace falta que te subas con el pañuelo, tranquilo: lo importante es lo que pasa abajo del escenario, entre tus pares.

*

–Sigamos con la composición. Una artista es alguien por quien emerge y habla la época. Y que hoy aparezca en sus voces es importante. Desde ese lugar nos interesa el proceso: cómo es el hacer música. ¿Cómo transmitimos largarse a hacer música siendo músicas? Siendo chicas, madres, en todo el ambiente que acaban de describir, ¿cómo es componer y llevar un show, una imagen, una discusión política?

Lula: Para empezar hay que deconstruir una idea de lo que es hacer música y vivir de esto que es muy exitista y machista. Muy industriocéntrica. Como que vivir de esto es tener 10 millones de reproducciones en YouTube y mostrarse hegemónica. Vivimos de esto hace, por suerte, muchos años, por lo menos desde 2012, pero antes trabajamos con la música dando clases, shows más chicos, tocando con aquel o con aquella, haciendo nuestros primeros pasos. Hay que construir diciendo: “Che, se puede vivir de esto sin pensar que hay que firmar con una discográfica”. Hay una forma de hacer las cosas que es viable y concreta.

Brenda: Para hacer música no hay que pensar en eso, porque en esa marea de cosas se pierde el hacer música porque sí, que es la idea de cualquier expresión artística. Nosotras fuimos atravesando distintas etapas. Primero componíamos por separado, en el primer disco. En el segundo empezamos a componer en banda entre los tres. Y se fue dando naturalmente que empezamos a entrar en una sintonía nosotras dos para componer juntas. Nos gusta componer y afiliar en el pensamiento, porque nos gustó estar de acuerdo. No digo forzarlo, sino buscar los puntos en común de expresarnos. Empezamos a complementarnos en nuestra manera de escribir, y lo disfrutamos: yo tengo una forma más abstracta, y Lula un poco más visual. Yo fui aprendiendo de vos a bajar las cosas más a tierra.

Lula: Y yo, al revés.

Brenda: Empezamos a tener distintas maneras de sentirlo. Independientemente de quién lo vaya a cantar, empecé a disfrutar el proceso de escribir y de pulir en detalle una letra sabiendo que le iba a gustar a ella y que se iba a sentir representada. Hemos ido trabajando cada vez más juntas hasta que en el último disco, Seremos primavera, nos sentamos en el estudio a escribir juntas. Pero recién al tercer disco, dijimos: “Juntémonos a componer”. Fue la primera vez que nos juntamos las dos solas fuera de la banda. Hicimos “Guitarra de Cartón”.

Track 7 de Blanco.

Solíamos creer

En torres de babel

En grandes héroes y su gloria

Solíamos creer

En violas de cartón

Poder manipular el aire

Caigo nueva en el mundo

Descifrando cada cara de este sol

*

–¿Cómo sacar al rock de ese lugar en el que las mujeres fueron tan sacrificadas? Si hacemos memoria, desde Janis Joplin para acá, muchas fueron muy inspiradoras para nosotras, nos transmitieron mucha libertad, pero a un precio de Che Guevara.

Lula: Fabi (Cantilo) cuenta mucho eso. Disfruta mucho del compañerismo con sus colegas músicas y las nuevas generaciones, porque ella dice que la pasó mal y estuvo muy sola mucho tiempo. Y abraza a las colegas, les da un espacio en su escenario. Nos dice: “Qué bueno que haya tantas mujeres porque yo la pasaba como el orto, me tuve que bancar un montón de pisoteadas”. Y siento que la imagen de la mujer en la música o en el rock siempre es secundario. Siempre te corren. Tengo esa gran ilusión con mi hermana Marilina, que son mujeres que ponen la estaca. Nosotras somos mujeres fuertes, pero el personaje de Maru es súper necesario porque son mujeres que se imponen y no negocian. Y me parece que es re importante no negociar en este momento. A veces la escucho y digo: “Guau, qué ovarios hay que tener, porque decir que no, a veces, te da miedo”. Hay que tener una frialdad buena, de entender el panorama y el contexto de por qué le estás diciendo que “no” a eso.

Brenda: Siempre me atrae la idea de sacar a la mujer del lugar de objeto que es donde la industria y el capitalismo nos quieren poner. En ese sentido, creo que la lucha continúa. Es necesario saber que no hace falta hacer determinadas cosas. Porque hay muchos chabones que han sido artistas y han vendido con su imagen, pero a veces es demasiado lo que se les pide a las mujeres desde ese lugar. Muchas se terminaron rompiendo ellas mismas para vencer todos esos prejuicios: “Yo también soy un chabón reventado, una persona que me puedo expresar y mostrar de esa manera”. El feminismo viene a cambiar las cosas. Hay que desjerarquizar todo: no tiene que haber un 2, un 3, un 4. Hablando en general de la escena, el camino es romper con todo eso: lo importante es el arte, no las individualidades. Eso hace mal a la sociedad. Hace falta un pensamiento colectivo en donde nos sintamos parte de la naturaleza, de la tierra, y lo que hacemos desde el arte es para que haya más igualdad, más justicia. Si todo el tiempo estamos alimentando íconos de éxito, de fama, por más mensaje que tenga, eso se cae con la actitud. Hay que sostener. Es difícil sostener una coherencia entre lo que se dice y la manera en que se practica después el éxito. Es el lugar ideal al que hay que llegar.

Lula: Lo veo a nivel histórico, con el diario del lunes, pero lo ves en la actualidad y te da un poco de vértigo, porque decís: “Pará, tengo lo que tengo y estoy súper agradecida, somos una banda que nos va bárbaro, ¿pero si fuéramos chabones? ¿Nos iría mejor?”.

Brenda: De eso me di cuenta este año porque me lo dijo mi hermana. En el Quilmes Rock tocamos en un escenario que no era el principal, y me dijo: “¿Por qué no tocan en el principal si suenan mejor que otras bandas? Porque son mujeres”. Como que nuestra banda tiene un techo y los varones no se van a identificar con la banda. Algunos sí, pero no la cosa masiva.

Lula: Este año lo pudimos ver claramente. Hay cosas que son clarísimas, y decís: “Ok, ya entendí. Hasta acá llegamos”. Hay otro punto bisagra del público: las luchas sociales, en nuestro caso feministas, y el público que te dice “yo las escuchaba cuando no hacían política”. Y política no hablando de banderas partidistas, sino causas como militar el aborto legal, pedir justicia social, Ni Una Menos, el Observatorio Lucía Pérez. Hablamos de cosas de vivir o morir, cualquier persona estaría de acuerdo en la medida que entienda la causa. Estas personas que critican, ¿qué música escuchan? Porque la música que escuché toda mi vida es María Elena Walsh, hola; Los Redondos, hola; La Renga, Charly, Fito. Estas bandas o esos músicos, ¿no son políticos? ¿Qué dicen en sus letras? ¿Nada? ¿Estás seguro? El otro día salí por los 45 años de Abuelas de Plaza de Mayo, y ya decían: “Pero Lula…”. Loco, el primer disco de Eruca tiene el número de teléfono de Abuelas, ¿qué estabas escuchando?

Brenda: Si pensás que lo que pensás no es político es porque no te estás dando cuenta la bajada de línea que te están haciendo. Porque así que te estén diciendo que bailes y hagas meneo para abajo, hay una bajada política.

Lula: Si no te gusta, todo bien, pero no podés decir que la política no es parte de la vida: así como la realidad es atravesada por el arte, el arte es atravesado por la realidad. Hay una simbiosis todo el tiempo. Hay bandas con proyectos más estéticos, pero eso también es una bajada política. Hubo un hecho clave en la historia de Eruca que fue cuando nos manifestamos públicamente a favor del aborto. Dijimos: “No hay vuelta atrás”. Nuestras letras siempre lo dijeron pero fuimos súper concretos con un pedido clave: es lo que pensamos, lo que sentimos y tiene que salir esta ley. Y fue fuerte porque pusimos en el tríptico de Instagram las tres frases de la Campaña Nacional con los tres pañuelitos verdes, y se armó: empezaron a caer estrepitosamente los seguidores. Dijimos: “Bueno, es así. Y está bien”. Es lógico que la gente siga a los artistas que lo representan y nos parece bueno que sepan lo que pensamos.

*

–Nos conocimos en el recital que se organizó frente al Congreso con todas las bandas. Y una de las cosas que pasaron ese día fue que ninguna se había autopercibido que podía llenar un escenario con tantas mujeres. La mirada de ustedes estaba condicionada por ustedes mismas, porque para cambiar la realidad es interesante ver cómo nos autopercibimos. Les cuesta decirlo, o piden disculpas, cuando son las número uno.

Brenda: A mí no es que me cuesta ponerme en el lugar de uno: no me interesa. No es por ahí. No me hizo bien la competencia, que los varones se quisieran poner encima de mí todo el tiempo porque era la única mujer que tocaba el bajo. Era tremendo: los profesores no le corregían nada a nadie, y si yo me equivocaba una cosa era muy cansador. Y cuando empecé a ver que había otras mujeres que tocaban, mi primera reacción fue ver si tocaban mejor, pero al mismo tiempo se me fue y apareció otra idea: “Encontré una piba que hace lo mismo que yo”. Siempre lo viví como una amistad, con mucho compañerismo con las mujeres que fui viendo. Y tiene que ver con eso: no hay que olvidarse. No hay encima de qué o quién.

–Tenemos paradigmas, como cuando Mercedes Sosa invitaba a todo el mundo al escenario. Pero ustedes, como dúo, ¿cómo tejen el cotidiano de una relación de compañerismo, de creación y de liderazgo en 15 años? Hay que sostener eso, porque en el paradigma las mujeres no lo tenemos: tenemos Madonna, pero no la idea de equipo de sostener un éxito.

Lula: Hemos estado en experiencias de bandas con mujeres y es notorio lo que dice Bren: el tema de las inseguridades es muy grande. La industria hizo que pensemos que la mujer es una, que es linda y hegemónica, y que toca o es corista. Si tocás, no tenés que ser buena: tenés que ser increíble, porque si estás en el intermedio, sos malísima. O sos virtuosísima o sos linda. No es que puedo tener una banda de mujeres y sonar como tengo ganas de sonar porque estoy empezando. En CABA veo un montón y está bien: yo también sonaba así, las bandas se hacen tocando. No podés tocar tipo Steve Vai en un primer ensayo porque ningún tipo arrancó tocando así. Si ves mujeres escabiadas, con canas, con panza, mal vestidas, decís: “Ah, no, el cupo es cualquier cosa”. La vara es muy distinta. Esa cosa del juicio: Keith Richards toca, tiene 78 años, está genial, pero si yo quiero mostrarme así me tiran con de todo. Está bueno que los íconos vayan cambiando y poder ver una Juana Molina que se deja ver como es y no tiene ningún drama. Prefiero ver a mis ídolas así y las re admiro: se paran y son lo que quieren ser y ya. Si no, repetimos un modelo donde somos esclavas de nuestro propio cuerpo y del tiempo.

–Hoy hay muchas chicas jovencitas que están haciendo bandas y eso tiene que ver con ustedes, las anteriores. A su vez, cada una está representada por el instrumento que ejecuta y, también, por tener esa voz propia que cuesta mucho construir para las mujeres. ¿Cómo construyeron ese nido que les permitió volar? Encontrarse después de un fracaso es interesante, como primer paso.

Lula: Me siento orgullosa de haber sido parte de este movimiento que destapó la olla y generó que otras mujeres busquen salir a tocar en vivo.

Brenda: Siempre pienso: nunca estuve en bandas donde no estuviera otra mujer. Y nunca me interesó el rol protagónico. De hecho, cuando tocaba antes la viola, si me tocaba hacer un solo me daba vergüenza. Siempre me gustó más el lugar de acompañar. Lula tiene la misma actitud. Que hayamos podido hacer ese nido tiene que ver con todas esas cosas que vivimos antes, y nos hicieron empezar una suerte de compañerismo que siempre dejó en claro cuál era mi rol, y cuál el suyo. Somos tres entidades distintas y cada una es necesaria para que la banda funcione.

Lula: Yo fui cantante poco tiempo antes de Eruca, pero acá fue mi primera banda profesional donde era la voz líder. Fui construyendo mis matices y mi paleta de colores, mi gama dinámica, con Brenda y Gabi, que me fueron guiando. Disco a disco fuimos construyendo entre los tres cómo canto, y así también siento que fui cantando gracias a ellos.

–¿Cómo se grita sin lastimarse?

Lula: Hay una cuestión técnica y una psicológica. No estudié canto, pero sí algo de técnica porque con Lucila Cueva, y en las primeras épocas de Eruca, me quedaba disfónica. Me di cuenta en una época muy puntual de Eruca, 2010 ponele, que me empezaba a quedar disfónica o con mucho aire en la voz por un tema cerebral: me ponía muy ansiosa y hacía que no pudiera disfrutar, sino que se me cerraban las cuerdas. No podía cantar. Me costaban mucho las giras, a veces me tenía que inyectar corticoides. No la pasaba bien, siempre me gustó mucho tocar en vivo, pero era sufrir y rogar no quedarme sin voz. Y no era tanto por cómo cantaba, sino porque no estaba muy en eje con algunas cosas. Entonces, por un lado, resolví estudiando técnica. Y, por otro, haciendo terapia.

–Brenda, como bajista, ¿cómo es sostener sin cansarse ni ser Teresa de Calcuta? Es un peso grande esa mirada panorámica que siempre tenemos que tener las mujeres: agota.

Brenda: Ejercito el pensar que no es importante mi individualidad. Correrme de ahí y que lo importante es lo que pueda generar a la gente con lo que estamos haciendo. Yo lo disfruto. Hay un disfrute del compartir, de estar ahí cuando se arma. Una de las cosas que más disfruto son las zapadas grupales. Cuando siento que me están escuchando y yo les estoy escuchando. Donde un solo de batería o de bajo puede resultar en la nueva composición de una idea. Y eso se transmite. No es de Teresa de Calcuta, es de egoísta: tengo ganas de pasarla bien.

–Fueron a Las Vegas por la nominación al Grammy. ¿Qué se ve desde ahí?

Lula: La magia es saber ver dónde está ese valor, por qué hacemos lo que hacemos. Saber lo que hacemos. ¿Qué cosa hay que hacer con una banda de rock?, ponele: crece, llena estadios, graba discos, gana algún premio. 15 años pasaron de estas cosas. ¿Qué elijo? Elegís hacer canciones que te llenan. Otras cosas son como Las Vegas: cartón pintado. Pero no hay nada como poner los amplis al palo y tenerla a la gente saltando toda transpirada.

Brenda: Ahí hay una elección. Es difícil no dejarse comer la cabeza por el capitalismo. ¿Te vas a parar en un bar a hacerlo con el mismo entusiasmo si sos millonario?

Lula: Llamá a este ente que voy a nombrar ahora, por ejemplo, el hambre. El hambre de algo. Cuando uno arranca tiene la ambición buena de crecer, me voy a comer el mundo, es mi sueño. No te digo que somos millonarios, pero tenemos ciertos privilegios logrados: tener mi casa, por ejemplo. Y tengo mi familia. Entonces decís: ¿el hambre dónde está? ¿Qué me llena? Ahí es muy personal. El hambre sigue estando en esa canción que todavía no compuse, en ese sentido que tengo en la cabeza y todavía no lo puedo bajar a la tierra, el sueño que me quita lograr esa melodía. Un hambre re verdadero que no tiene que ver con los estadios, con los Grammys, con los Gardel, con nada. Tiene que ver conmigo. “La lucha es de igual a igual con uno mismo”, dice la canción El Témpano. Necesito esa inquietud resolverla en canciones.

Brenda: Eso mantiene viva la banda. Poder hacer música, lo que salga. Tenemos la posición de poder hacer arte porque sí, sin especular con la industria. Siempre lo hicimos. Y es algo muy hermoso.

Cambiar lo que se ve.

No negociar.

No especular.

El arte porque sí.

Desde el grito visceral y cuidado, junto al sostén del deseo.

Sin cartones pintados.

Eso, nos recuerda Eruca, es el rock.

Derechos Humanos

A 40 años de la sentencia: ¿Qué significa hoy el Juicio a las Juntas?

Este martes 9 de diciembre se cumplen 40 años de la lectura de la sentencia del Juicio a las Juntas Militares. Habrá un acto en la Corte Suprema de homenaje a los jueces Carlos Arslanián, Ricardo Gil Lavedra, Guillermo Ledesma y Jorge Valerga Aráoz (fallecieron los otros dos integrantes de aquella Cámara Federal: Andrés D’Alessio y Jorge Torlasco).

Testigo privilegiado de muchas de las audiencias por su cobertura para el diario La Razón, Sergio Ciancaglini, actual periodista de MU y coautor del libro Nada más que la verdad (junto a Martín Granovsky) repasa escenas, revelaciones y el contexto de una experiencia inédita en el mundo en la que por primera vez se juzgó un crimen masivo cometido desde el Estado por una dictadura.

Los testigos, los alegatos, las sorpresas, la ubicación de la locura y de la cordura. Los gestos de Videla, Massera y Viola. Los testimonios de las mujeres sobre los ataques y violaciones que sufrieron. El antisemitismo militar. El peso desde el cual los médicos calculaban que era factible torturar. El sitio de lo impensable, y la proyección de aquella historia pensando en los derechos humanos del presente.

Por Sergio Ciancaglini

Actualidad

Sin pan y a puro circo: la represión a jubilados para tapar otra derrota en el Congreso

La marcha pacífica de jubilados y jubiladas volvió a ser reprimida por la Policía de la Ciudad para impedir que llegara hasta la avenida Corrientes. La Comisión Provincial por la Memoria confirmó cuatro detenciones (entre ellas, un jubilado) que la justicia convalidó y cuatro personas heridas. Una fue una jubilada a quien los propios manifestantes […]

La marcha pacífica de jubilados y jubiladas volvió a ser reprimida por la Policía de la Ciudad para impedir que llegara hasta la avenida Corrientes. La Comisión Provincial por la Memoria confirmó cuatro detenciones (entre ellas, un jubilado) que la justicia convalidó y cuatro personas heridas. Una fue una jubilada a quien los propios manifestantes salvaron de que los uniformados la pasaran por arriba. En medio del narcogate de Espert, quien pidió licencia en Diputados por “motivos personales”, las imágenes volvieron a exhibir la debilidad del Gobierno, golpeando a personas con la mínima que no llegan a fin de mes, mientras sufría otra derrota en la Cámara baja, que aprobó con 140 votos afirmativos la ley que limita el uso de los DNU por parte de Milei.

Por Francisco Pandolfi y Lucas Pedulla.

Fotos: Juan Valeiro.

Un jubilado de setenta y tantos eleva un cartel bien alto con sus dos manos.

“Pan y circo”, dice.

Pero el “pan” y la “y” están tachados, porque en este miércoles, como en esta época, lo que falta de pan sobra de circo. El triste espectáculo lo ofrece una vez más la policía, hoy particularmente la de la Ciudad, que desplegó un cordón sobre Callao, casi a la altura de Sarmiento, para evitar que la pacífica movilización de jubilados y jubiladas llegara hasta la avenida Corrientes. Detrás de los escudos, aparecieron los runrunes de la motorizada para atemorizar. Y envalentonados, los escudos avanzaron contra todo lo que se moviera, con una estrategia perversa: cada tanto, los policías abrían el cordón y de atrás salían otros uniformados que, al estilo piraña, cazaban a la persona que tenían enfrente. Algunos zafaron a último milímetro.

Pero los oficiales detuvieron a cuatro: el jubilado Víctor Amarilla, el fotógrafo Fabricio Fisher, un joven llamado Cristian Zacarías Valderrama Godoy, y otro hombre llamado Osvaldo Mancilla.

Las detenciones de Cristian Zacarías y del fotógrafo Fabricio Fisher. La policía detuvo al periodista mientras estaba de espaldas. Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

En esa avanzada, una jubilada llamada María Rosa Ojeda cayó al suelo por los golpes y fue la rápida intervención de los manifestantes, del Cuerpo de Evacuación y Primeros Auxilios (CEPA), y de otros rescatistas los que la ayudaron. “Gracias a todos ellos la policía no me pasó por encima”, dijo. Su única arma era un bastón con la bandera de argentina.

Como en otros miércoles de represión, la estrategia pareciera buscar que estas imágenes opaquen aquellas otras que evidencian el momento de debilidad que atraviesa el Gobierno. Hoy no sólo el diputado José Luis Espert, acusado de recibir dinero de Federico «Fred» Machado, empresario extraditado a Estados Unidos por una causa narco, se tomó licencia alegando “motivos personales”, sino que la Cámara baja sancionó, por 140 votos a favor, 80 negativos y 17 abstenciones, la ley que limita el uso de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) por parte del Presidente. El gobierno anunció un clásico ya de esta gestión: el veto.

Por ahora, el proyecto avanza hacia el Senado.

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

El poco pan

La calle preveía este golpe, y por eso durante este miércoles se cantó:

“Si no hay aumento,

consiganló,

del 3%

que Karina se robó”.

Ese tema fue el hit del inicio de la jornada de este miércoles, aunque hilando fino carece de verdad absoluta, porque las jubilaciones de octubre sí registraron un aumento: el 1,88%, que llevó el haber mínimo a $326.298,38. Sumado al bono de 70 mil, la mínima trepó a $396 mil. “Es un valor irrisorio. Seguimos sumergidos en una vida que no es justa y el gobierno no afloja un mango, es tremendo cómo vivimos”, cuenta Mario, que no hay miércoles donde no diga presente. “Nos hipotecan el presente y el futuro también, cerrando acuerdos con el FMI que nos impone cómo vivir, y no es más que pan para hoy y hambre para mañana, aunque el pan para hoy te lo debo”.

Victoria tiene 64 años y es del barrio porteño de Villa Urquiza. Cuenta que desde hace 10 meses no puede pagar las expensas. Y que por eso el consorcio le inició un juicio. Cuenta que otra vecina, de 80, está en la misma. Cuenta que es insulina dependiente pero que ya no la compra porque no tiene con qué. Cuenta que su edificio es 100% eléctrico y que de luz le vienen alrededor de 140 mil pesos, más de un tercio de su jubilación. Cuenta que está comiendo una vez por día y que su “dieta” es “mate, mate y mate”. Vuelve a sonreír cuando cuenta que tiene 3 hijos y 4 nietos y cuando dice que va a resistir: “Hasta cuando pueda”.

A María Rosa la salvó la gente de que la policía la pasara por arriba. Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

El mucho circo

Desde temprano hubo señales de que la represión policial estaba al caer. A diferencia de los miércoles anteriores, la Policía no cortó la avenida Rivadavia a la altura de Callao. Tampoco cortó el tránsito, lo que permitió que los jubilados y las jubiladas cortaran la calle para hacer semaforazos. Después de media hora, cuando la policía empezó a desviar el tránsito y la calle quedó desolada, comenzó la marcha, pero en vez de rodear la Plaza de los Dos Congresos como es habitual, caminó por Callao en dirección a Corrientes, hasta metros de la calle Sarmiento, donde se erigió un cordón policial y empezó a avanzar contra las y los manifestantes.

Desde atrás, irrumpieron con violencia dos cuerpos en moto: el GAM (Grupo de Acción Motorizada) y el USyD (Unidad de Saturación y Detención), pegando con bastones e insultando a quienes estaban en la calle. “Vinieron a pegarme directamente, mi pareja me quiso ayudar y lo detuvieron a él, que no estaba haciendo nada”, cuenta Lucas, el compañero de Cristian Zacarías, uno de los detenidos.

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

Cercaron el lugar una centena de efectivos de la policía porteña, que no permitieron a la prensa acercarse ni estar en la vereda registrando la escena.

“¿Alguien me puede decir si la detención fue convalidada”, pregunta Lucas al pelotón policial.

Silencio.

“¿Me pueden decir sí o no?”.

Silencio.

Un comerciante mira y vocifera: “¿Sabés lo que hicieron a la vuelta? Subieron a la vereda con las motos”.

Otro se acerca y pregunta: “¿A quién tienen detenido acá, al Chapo Guzmán?”

“No”, le responde seco un periodista: “A un pibe y a un jubilado”.

La Comisión Provincial por la Memoria confirmó las cuatro detenciones (fue aprehendida una quinta persona y derivada al SAME para su atención) y cuatro personas heridas. El despliegue incluyó la presencia también de Policía Federal, Prefectura y Gendarmería detrás del Congreso mientras el despliegue represivo fue «comandado por agentes de infantería de la Policía de la Ciudad». El organismo observó que después de semanas donde el operativo disponía el vallado completo, en los últimos miércoles el dispositivo dejó abierta una vía de circulación que es la que eligen las fuerzas para avanzar contra los manifestantes.

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

También se hizo presente Fabián Grillo, papá de Pablo, que sufrió esa represión el 12 de marzo, en esta misma plaza, y continúa su rehabilitación en el Hospital Rocca. “Su evolución es positiva”, comunicó la familia. El fotorreportero está empezando a comer papilla con ayuda, continúa con sonda como alimento principal, se sienta y se levanta con asistencia y le están administrando medicación para que esté más reactivo. “Seguimos para adelante, lento, pero a paso firme”, dicen familiares y amigos. El martes, la jueza María Servini procesó al gendarme Héctor Guerrero por el disparo. El domingo se cumplirán siete meses y lo recordarán con un festival.

Pablo Caballero mira toda esta disposición surrealista desde un costado. Tiene 76 años y cuatro carteles pegados sobre un cuadrado de cartón tan grande que va desde el piso del Congreso hasta su cintura:

- “Roba, endeuda, estafa, paga y cobra coimas. CoiMEA y nos dice MEAdos. Miente, se contradice, vocifera, insulta, violenta, empobrece, fuga, concentra. ¿Para qué lo queremos? No queremos, ¡basta! Votemos otra cosa”.

- “El 3% de la coimeada más el 7% del chorro generan 450% de sobreprecios de medicamentos”.

- El tercer cartel enumera todo lo que “mata” la desfinanciación: ARSAT, INAI, CAREM, CONICET, ENERC, Gaumont, INCAA, Banco Nación, Aerolíneas, Hidrovía, agua, gas, litio, tierras raras, petróleo, educación. Una enumeración del saqueo.

El cuarto cartel lo explica Pablo: “Cobro la jubilación mínima, que equivale al 4% de lo que cobran los que deciden lo que tenemos que cobrar, que son 10 millones de pesos. No tiene sentido. Por eso, hay que ir a votar en octubre”.

Pablo mira al cielo, como una imploración: «¡Y que se vayan!».

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

Artes

Un festival para celebrar el freno al vaciamiento del teatro

La revista Llegás lanza la 8ª edición de su tradicional encuentro artístico, que incluye 35 obras a mitad de precio y algunas gratuitas. Del 31 de agosto al 12 de septiembre habrá espectáculos de teatro, danza, circo, música y magia en 15 salas de la Ciudad de Buenos Aires. El festival llega con una victoria bajo el brazo: este jueves el Senado rechazó el decreto 345/25 que pretendía desguazar el Instituto Nacional del Teatro.

Por María del Carmen Varela.

«La lucha continúa», vitorearon este jueves desde la escena teatral, una vez derogado el decreto 345/25 impulsado por el gobierno nacional para vaciar el Instituto Nacional del Teatro (INT).

En ese plan colectivo de continuar la resistencia, la revista Llegás, que ya lleva más de dos décadas visibilizando e impulsando la escena local, organiza la 8ª edición de su Festival de teatro, que en esta ocasión tendrá 35 obras a mitad de precio y algunas gratuitas, en 15 salas de la Ciudad de Buenos Aires. Del 31 de agosto al 12 de septiembre, más de 250 artistas escénicos se encontrarán con el público para compartir espectáculos de teatro, danza, circo, música y magia.

El encuentro de apertura se llevará a cabo en Factoría Club Social el domingo 31 de agosto a las 18. Una hora antes arrancarán las primeras dos obras que inauguran el festival: Evitácora, con dramaturgia de Ana Alvarado, la interpretación de Carolina Tejeda y Leonardo Volpedo y la dirección de Caro Ruy y Javier Swedsky, así como Las Cautivas, en el Teatro Metropolitan, de Mariano Tenconi Blanco, con Lorena Vega y Laura Paredes. La fiesta de cierre será en el Circuito Cultural JJ el viernes 12 de septiembre a las 20. En esta oportunidad se convocó a elencos y salas de teatro independiente, oficial y comercial.

Esta comunión artística impulsada por Llegás se da en un contexto de preocupación por el avance del gobierno nacional contra todo el ámbito de la cultura. La derogación del decreto 345/25 es un bálsamo para la escena teatral, porque sin el funcionamiento natural del INT corren serio riesgo la permanencia de muchas salas de teatro independiente en todo el país. Luego de su tratamiento en Diputados, el Senado rechazó el decreto por amplia mayoría: 57 rechazos, 13 votos afirmativos y una abstención.

“Realizar un festival es continuar con el aporte a la producción de eventos culturales desde diversos puntos de vista, ya que todos los hacedores de Llegás pertenecemos a diferentes disciplinas artísticas. A lo largo de nuestros 21 años mantenemos la gratuidad de nuestro medio de comunicación, una señal de identidad del festival que mantiene el espíritu de nuestra revista y fomenta el intercambio con las compañías teatrales”, cuenta Ricardo Tamburrano, director de la revista y quien junto a la bailarina y coreógrafa Melina Seldes organizan Llegás.

Más información y compra de entradas: www.festival-llegas.com.ar

NotaHace 2 semanas

NotaHace 2 semanasComienza un juicio histórico por fumigaciones con agrotóxicos en Pergamino

NotaHace 2 semanas

NotaHace 2 semanasAdiós, Capitán Beto

PortadaHace 2 semanas

PortadaHace 2 semanasOtra marcha de miércoles: video homenaje a la lucha de jubiladas y jubilados

NotaHace 4 semanas

NotaHace 4 semanasGesta por el agua: Mendoza se moviliza a Uspallata contra la avanzada megaminera

ActualidadHace 4 días

ActualidadHace 4 díasReforma laboral: “Lo que se pierde peleando se termina ganando”