CABA

El desastre anunciado

¿Qué pasó después de que la corporación minera admitiera que derramó un millón de litros de agua cianurada en el cauce del Río Jáchal? Las explicaciones de la oficina de la ONU, las consecuencias de una década de explotación minera y cómo la asamblea de vecinos se hace cargo de construir ese futuro que le prometieron y nunca llegó.

Jáchal es técnicamente una ciudad de 22 mil personas, aunque hasta en pleno centro sigue conservando costumbres de pueblo: se saluda con un beso en cada mejilla y las bicis se dejan apoyadas sobre los árboles o las veredas. “Era domingo y encima en el horario de la siesta”, recuerda Jorge Morales, periodista, vecino de Jáchal, sobre el momento en que llegó el mensaje de Whatsapp que aseguraba que Barrick Gold había derramado cianuro sobre el río que le da nombre al pueblo. “Se hizo de noche, jugaba River-Boca, y el mensaje seguía rebotando. Me dije: puta, esta vez pasó algo”.

El Whatsapp funciona en Jáchal, y en todos lados, como un vehículo de información mezclada con rumores. “Muchas veces circularon algunos con noticias de la mina, pero uno no sabe si es cierto”, relata Deolinda, sentada en la plaza a la espera que arranque la asamblea. El detalle es que en Jáchal la señal de Internet es muy mala, por lo que la vida online corre prendida al celular: un pueblo sin Internet, a apenas 2 horas de la Capital provincial, a 10 años de iniciada la explotación minera que prometía progreso.

¿Cómo ese mensaje se convirtió en fuente fidedigna? Deolinda identifica a la más confiable: “Si no nos avisaban nuestros familiares jamás nos hubiésemos enterado”.

A pesar del partido, los vecinos salieron a la calle: primero, se acercaron a la comisaría y luego a la intendencia a pedir explicaciones. “A la 1 y media de la mañana el intendente llamó allá arriba y le confirmaron que era cierto”, dice Morales. Desde entonces, los vecinos sostuvieron las movilizaciones día a día y se organizaron en la asamblea Jáchal No Se Toca. A una semana del desastre llegaron a convocar a un tercio del pueblo en la plaza principal, que además de árboles y bancos tiene una escultura inédita: el monumento a la olla. Sí: en honor a una movilización popular que desplazó a un intendente corrupto, se plantó un esqueleto de olla justo en frente de la Municipalidad, que advierte a los representantes: “La olla los vigila”. Así, siguiendo de cerca a la autoridad, lograron que un mensaje de Whatsapp sea confirmado primero por el gobierno y después por la empresa, y conocer el verdadero volumen del desastre: un millón de litros de agua cianurada.

También así supieron que el accidente ocurrió en la noche del sábado 12 en la zona del valle de lixiviación de la mina, que es donde se usa el cianuro para separar los minerales. La explicación oficial reveló que se trató de una falla en la válvula del sistema, seguida por otra falla en las piletas de contención que se supone que están para asegurar que, en caso de accidente, el agua cianurada no llegue al río. La empresa argumentó que las compuertas de esas piletas estaban erróneamente abiertas.

La peor noticia

El derrame de cianuro es la confirmación del peor pronóstico que un grupo de vecinos de Jáchal vaticinó en 2004, cuando la mina se preparaba para instalarse. Cuando los movimientos de exploración comenzaron, en los años noventa, algunos jachallenses desconfiados se informaron sobre las consecuencias que podía tener el emprendimiento minero, formaron una asamblea y hasta hicieron un congreso al que convocaron a especialistas para que explicaran los posibles impactos negativos. Pero al final la mina ganó. “Logró comprar mucha gente con subsidios, trabajos temporales y, sobre todo, promesas”, relata Silvina, docente e integrante de aquella vieja guardia. Silvestre, su pareja, tiene otra teoría: “Barrick no compró a la gente: la gente se vendió”.

A punto de que comience una asamblea con más de 500 personas, Silvina rememora cuando eran 20 los que alertaban sobre la megaminera. “Hubiera preferido no tener razón. Lo digo hoy y a nadie, porque realmente no debiera haber pasado esto. Nosotros tenemos una posición tomada desde hace muchos años, hemos advertido al pueblo, a nuestros gobernantes. No sé si el gobierno o la empresa tuvieron tanto poder, o si la asamblea se equivocó en el modo de comunicarse. No sé, pero hoy tenemos esta consecuencia gravísima”.

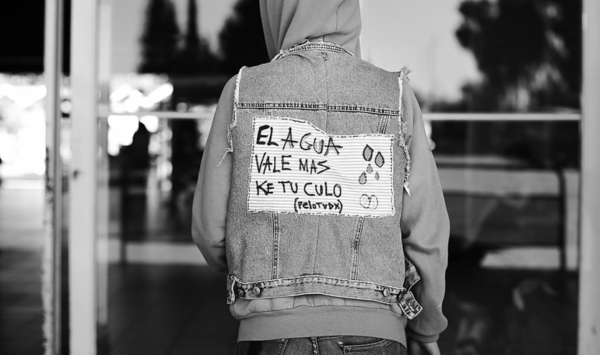

Por entonces lo más difícil fue pelear contra las promesas de empleo que eran música a los oídos de los jachallenses. Hoy, en la asamblea que reclama que Barrick se vaya, hay varias camperas rojas que portan ex empleados de Barrick Gold, que conservan las prendas como símbolo del trabajo temporario que caracteriza a la empresa. Dice Silvina: “Nunca estuvimos en contra de los laburantes. Teníamos corazón y lo seguimos teniendo. Hay mucha gente que en ese momento pensó con la panza. Y el corazón y la materia gris quedaron relegados porque nos hicieron creer que no quedaba otra. Como pueblo tenemos que hacer un mea culpa”.

Según los cálculos de varios vecinos, apenas 30 personas de Jáchal hoy están contratados directamente por Barrick: 30 de un total de 3.500 empleados.

Hoy en la Asamblea Jáchal No Se Toca se tuvo que hacer cargo de controlar la medida que dictó el juez Pablo Oritja: entregar 2 litros de agua potable a cada persona. Después consensuaron avanzar con la redacción de una ley que prohíba la megaminería en toda la provincia, empezando por cerrar Veladero. Lograron que el juez dé lugar a un equipo de peritos propios en la causa judicial. Pidieron un cambio en la potabilización del agua. Se movilizaron a San Juan y a la Capital Federal. Y fueron visitados por las asambleas de Andalgalá, Famatina y Esquel, que lograron frenar a sus propios verdugos.

El agua habla

La asamblea también impulsó un informe técnico sobre el agua a cargo de la Universidad Nacional de Cuyo, con sede en Mendoza, contratado por la Municipalidad de Jáchal. Sus resultados:

En el Río La Palca, la muestra más cercana tomada a la mina Veladero, se encontraron valores muy altos de aluminio: 70 mg/litros, cuando el máximo recomendado es de 0,005 mg/l para la vida acuática y 5 mg/l para ganado e irrigación.

De acuerdo a la Ley de Residuos Peligrosos están excedidos los valores de cobre, zinc, manganeso, mercurio, arsénico y boro.

La muestra indica que “por los elevados valores encontrados el agua no es apta para el consumo”.

En la muestra del Río Blanco se encontraron también valores de aluminio elevados (21 mg/l), así como de manganeso, arsénico y boro, estos últimos por encima de los valores normales para todo tipo de consumo.

En la muestra de la localidad de El Chinguillo, ubicado en el margen oeste del Río Blanco, las conclusiones indican que el agua no es apta para consumo humano.

Lo mismo sucede en el Puente de Angualasto, aunque esta agua no se usa para consumo de la población. Los niveles de manganeso, arsénico y boro hallados en este tramo son superiores a los aceptados para irrigación, ganado y vida acuática.

En la Muestra 2, del famoso Dique Cuesta del Viento, la muestra también concluye que el agua no apta para consumo humano; lo mismo para el Dique PachiMoco y la Escuela Villa Mercedes.

Dice Domingo Jofré, periodista de Radio Nacional y referente de la Asamblea Jáchal No Se Toca. “Este informe ratifica que están manipulando la información, que la dan de manera falaz y sesgada. Hay cianuro y hay metales pesados, y queremos saber por qué están ahí: si es consecuencia del derrame o estamos consumiendo esto desde hace tiempo”.

El rol de la ONU

El informe que se hace esperar desde septiembre de 2014 es el que el gobierno de San Juan encargó a la Organización de las Naciones Unidas, a través de su oficina local, la UNOPS.

La UNOPS tiene una oficina en San Juan desde 2011, año en que el gobierno provincial “inició un proceso de consultas” hasta ahora con cuatro capítulos: dos consultas sobre movimiento sísmico y otras dos traducidas como “apoyo al gobierno del Estado de San Juan para la auditoría independiente y la revisión del cumplimiento de la legislación sobre el desempeño ambiental de grandes proyectos mineros”. Estos proyectos fueron anunciados como un shock de control a las empresas mineras que explotan cuatro yacimientos sanjuaninos: Lama, Veladero, Gualcamayo y Casposo.

Según especifica la página 23 del acta acuerdo firmada el 10 de septiembre de 2013 por la embajadora Paula Verónica Ferraris, secretaria de Cooperación Internacional, y Leonardo Gioja, sobrino del gobernador y secretario de Política Económica de San Juan, esa provincia aportaría 2.147.346 dólares más 64.420 en conceptos de costos de administración para que la UNOPS asuma, entre otros servicios “la responsabilidad técnica de la auditoría del desempeño ambiental” de los cuatro proyectos mineros “con sus propios técnicos”. También señala este acuerdo que “presentará los informes respectivos bajo su responsabilidad”. Esos informes aún no fueron presentados.

El estudio que monitorea la mina de Veladero comenzó en septiembre del 2014 –un año exacto antes del desastre- y terminaría el 31 de enero del 2016. Según adelantó a MU el asesor ambiental de UNOPS, el argentino Alejandro Rossi, “hay varios hallazgos con respecto a aspectos que no cumplen o no cumplen totalmente con la normativa vigente, pero ninguno de esos aspectos tuvo que ver con lo que se advirtió después en el incidente ambiental del 13 de septiembre”.

La UNOPS realizó una inspección ocular a la mina Veladero en el mes de junio de este año, incluyendo el valle de lixiviación donde ocurrió el desastre. Según Rossi, “no se observó ninguna irregularidad con respecto a la manera en que estaba funcionando las instalaciones de lixiviación, ni tampoco se advirtió que estuvieran funcionando mal las compuertas que deberían estar cerradas para el caso de producirse un incidente ambiental como el que ocurrió”.

La UNOPS no pudo terminar las mediciones que tenían contempladas en esa inspección por “razones climáticas” (sic Rossi) y las postergaron para “fines de septiembre, principios de octubre”. En el medio ocurrió el desastre.

La versión UNOPS de lo que pasó: “Según lo que leímos en los medios y la información oficial que hemos recibido, la fuga de cianuro tuvo como causa la falla de una válvula. Las válvulas pueden fallar en algún momento, lo que no debe fallar es el sistema de contingencia. Nosotros desconocemos cuál es la razón por la cual el día 13 de septiembre la compuerta estaba abierta, y entendemos que eso es parte de la investigación que está haciendo la justicia argentina”.

Descontrolados

Luego del desastre, el 16 de septiembre la UNOPS recibió una solicitud del Ministerio de Minería para hacer un “reporte sobre la calidad de los cuerpos de agua” en toda el área afectada. El día 18 hicieron un “desplazamiento” a la zona del desastre y tomaron muestras en dos puntos: en la zona de la localidad de Angualasto y en el Río Blanco arriba del Dique Cuesta del Viento. Explica Alejandro Rossi: “Se hicieron nada más que dos muestras porque no había tiempo, por un lado, y porque lo que queríamos era determinar preliminarmente si había algún rastro de cianuro o solución cianurada en esta zona. Y lo que determinamos es que en esos dos puntos no lo había. Eran simplemente dos mediciones que están sujetas al resto de las que hicimos en el marco del estudio”.

¿El estudio también midió la presencia de metales?

Alejandro Rossi: Sí, por supuesto. De lo que concluimos en esos dos puntos es que algún parámetro, como el del aluminio, estaba alto. Sin embargo estaba ligeramente más alto que en nuestras mediciones de junio, pero no teníamos línea de base en el punto que habíamos medido. Entendimos que no podíamos tomar esas desviaciones que encontramos como concluyentes”.

Sin embargo, el Ministerio de Minería difundió esas mediciones parciales para afirmar que no hallaron cianuro, pero no mencionó la contaminación con aluminio. Dice el responsable de la UNOPS: “Había valores elevados de aluminio sólido, no disuelto, y esos niveles de aluminio sólido eran más elevados de los previstos. Pero esos niveles pueden ser compatibles con las características geológicas del suelo de la zona y, por lo tanto, hay que esperar a realizar la caracterización completa del informe integral”.

Eso que llaman “informe integral” es lo que ubica a la ONU no sólo como un investigador post derrame, sino como responsable del monitoreo del “desempeño ambiental” que terminó en desastre. Responde Alejandro Rossi: “Desde el punto de vista causal, la auditoría no tiene ninguna relación con la ocurrencia del accidente. Lo que está haciendo la auditoría es verificar cómo se están cumpliendo una serie de pasos, por motivo de una revisión de documentación y de una visita de campo que se hace en un momento determinado, y a partir de ahí inferir cuáles son los aspectos en los que debe mejorar la gestión ambiental. Pero no es de ninguna manera un monitoreo permanente de la actividad de la empresa como para decir que Naciones Unidas estaba haciendo de guardián de la actividad minera, las 24 horas, y en el momento en que ocurre el incidente”.

Rossi se extiende en su respuesta, y plantea: “La pregunta más importante que pone a la luz el incidente es ¿cuál es el grado de control que existe por parte de la empresa sobre sus procesos y por parte del Ministerio sobre la empresa si pudo ocurrir un evento de esta naturaleza?”.

Venenos

Entre Jáchal y la mina se encuentran los puebos más afectados, que beben las aguas directamente de los cauces contaminados. Son Angualasto, Maliman y Chinguillo, y más acá el departamento de Iglesia. Todos esos pueblos se erigen a lo largo de la ruta principal, dibujando barrios con casas de adobe y tranquilidad de siesta.

El camino va llevando a la historia de Fredy Espejo, vecino de Villa Iglesia, que tiene una pequeña casa al costado de la ruta. En la puerta, un cartel improvisado cuenta que vende seguros. Él completa que también es mensajero de OCA y tiene algunas siembras, todo en un gran rebusque para sobrevivir.

Fredy Espejo fue supervisor de sondaje en los campamentos mineros de Lama, La Ortiga, Despoblados y Veladero, y también formó parte del área de control ambiental de Barrick Gold. Cuenta con mucha gracia el momento en que la empresa Minas Argentinas encontró oro en Veladero, “en el pozo 83”, y trae una piedrita para graficarlo: “Era así, como esta, pero tenía puntitos brillantes. Fue una algarabía inmensa”, relata.

Corría el año 99.

Luego Minas Argentinas vendió su licencia y Fredy pasó a formar parte de Barrick Gold en el área de control ambiental. “Sacábamos muestras de los ríos, las envasábamos, precintábamos y las poníamos en un pote en una heladerita; eso iba a la Universidad de Chile”. Fredy cuenta que nunca conoció los resultados de esos muestreos, pero que su jefe siempre le dijo que estaba todo bien. “Un día, en un lugar que se llama Río La Estampilla, había un montón de sapitos patas arriba. Cuando fuimos a Chinguillo, peces muertos en la orilla. Me llama la atención y pregunto en el campamento qué es lo que estaba pasando. Me dicen: ‘No puede ser’. Así que en la siguiente recorrida juntamos los pescados muertos y la dejamos en una heladera junto con las muestras. Los resultados del análisis no los supe nunca”.

Las dudas de Fredy se convirtieron en alarma cuando escuchó la palabra “cianuro”. Corría el año 2000 y se estaban haciendo las pruebas piloto de los sistemas de explotación. “Entonces llamo a Greenpeace pidiéndole ayuda, y me dijeron que no se dedicaban a esto, sino a las ballenas”. Once años más tarde, febrero de 2011, Greenpeace instaló dos campamentos con unos 50 activistas en el camino de acceso a la minas de Veladero y Lama. Sigue Fredy: “Pero en ese momento era como que no me creían. Entonces hice la denuncia en la empresa: dije que el cianuro estaba matando a los peces y sapos. Entonces me dijeron: ´No es el cianuro, te vamos a explicar´. Me mostraron los piletones que son los que ahora fallaron, y me explicaron que los deshechos los tapaban con cal e hipoclorito”.

Después de este tour explicativo, a Fredy lo echaron.

“Cuando llegué de vuelta acá ya tenía la carta de despido. Entonces hice algunos panfletos y salí a decirle a los vecinos ´nos están contaminado con cianuro´. Del año 2000 hasta el 2010 he sido perseguido de todas formas que ustedes se imaginen: denuncias, cartas documentos, me han cortado la dirección del auto, me han amenazado por teléfono, me ofrecieron plata”. ¿Quiénes? “Gobierno y empresa minera, camuflados siempre”.

Las presiones cesaron cuando Fredy comenzó a ser más conocido. “En esos momentos salía a la calle y los vecinos me decían loco, minero resentido. Hasta que un día le conté lo mismo a una señora. Me preguntó si quería que me diese una mano y, bueno, a los cinco días me llamó Mario Pergolini: era la tía de él”. Fredy alojó a Daniel Malnatti durante un mes en esta pequeña casa de dos metros por cinco, mientras el equipo periodístico comprobaba lo que él denunciaba. El informe fue emitido en CQC y “recién ahí pensaron que no estaba tan loco”.

La cebolla llora

La Fiesta de la Cebolla era una tradición en Jáchal porque su cultivo era mundialmente reconocido. Según el agricultor Bernabé, una composición particular del agua las hacía especialmente jugosas.

Hoy esa fiesta no existe y las jugosas cebollas tampoco.

“El agua cambió”, explica Bernabé.

Cuenta Silvina, otra integrante de la asamblea: “Mi papá era productor de cebollas y ya no lo es más. Por diferentes motivos, pero nunca más pudo arrancar. Fundamentalmente, porque no hubieron políticas destinadas a impulsar a los productores. La mina se llevó todo”.

Antes de los 90 Fredy Espejo trabajó como jornalero en siembra, raleo y cosecha de peras y manzanas, que luego eran exportadas a Holanda. “Pagaban buen sueldo, en blanco, todo bien, pero de pronto dijeron:‘no cosechamos más’. Y nos empezamos a mirar entre nosotros:‘¿qué hacemos?’. Entonces fuimos para arriba”, dice, mirando la Cordillera de los Andes. “Antes de llevarnos a la mina nos crearon la dependencia laboral”.

La maestra rural María Inés resume la situación actual: “No tenemos agricultura, el agua está contaminada, el desarrollo que venía a partir del proyecto minero tampoco está. ¿Para quién es sustentable? Para nosotros los jachalleros no lo es”.

En Iglesia, en febrero pasado, hubo una marcha de desocupados que reunió a 50 iglesianos que caminaron desde el municipio hasta la sede de Barrick para pedir trabajo. “Calculo que hay en el Departamento de Iglesia un 60% de la fuerza laboral sin trabajar”, dice Hernán Montaño, uno de los afectados. Montaño cuenta que confeccionaron una base de datos que suma 450 iglesianos desocupados.

Jorge, de Angualasto, mientras mira a su hijo jugar al fútbol (Falucho de Angualasto le gana 2 a 0 a Los Andes de Tud Cum) dice que la realidad es más compleja: “Ahora estoy desocupado, pero tampoco se puede decir que la mina se cierre, porque hay gente que vive de eso. Es complicado. No hay trabajo y también está lo del agua… No sé qué decir… si sigue así nos vamos a volver un pueblo fantasma”.

Desde el Concejo Deliberante de Jáchal, el concejal Mario Luna del Frente Para La Victoria impulsó una ordenanza estableciendo que el departamento vive una “emergencia ambiental, sanitaria, social, laboral y productiva. ¿Quién va a querer comprar un cultivo de Jáchal ahora?”, pregunta.

Diagnóstico

Deolinda sostiene que en Jáchal hay una mala palabra: cáncer. Ella lo tuvo y, según cuenta, se operó y ya está salvo. María Inés, por su parte, tiene tres personas en su familia con esa enfermedad. Silvia tiene una casa de ropa frente a la plaza principal. Hace dos años reunió a sus principales clientas y, comandadas por una psicóloga social, formaron un grupo llamado Cadena de luz que reúne a mujeres con cáncer. “Tratamos de ayudarnos y darnos afecto, decirnos, en base a nuestra experiencia, ´te va a pasar esto con la quimio´, enseñar a cómo poner el pañuelo; tenemos pelucas para la que quiera usarlas, o gorritos en invierno”. El grupo hoy reúne a casi 30 mujeres de Jáchal.

La casa de ropa se ha transformado así en una clínica de contención psicológica, desde donde se percibe un panorama silenciado. Dice Silvia: “Ahora estoy viendo mucho cáncer de hígado. Y te estoy hablando solo de lo que veo de cáncer de mujer. De hombres sé que hay muchos también”. Su marido, ex intendente del municipio, murió a los 47 años por un cáncer de riñón. Dice sobre la atención médica: “Todos los pacientes oncológicos viajamos a San Juan, acá no se ven oncólogos, ni en el hospital insumos. Por eso no existen las estadísticas”.

¿Por eso?

Silvia sonríe.

Ella sabe por qué.

Ella ve.

Derechos Humanos

A 40 años de la sentencia: ¿Qué significa hoy el Juicio a las Juntas?

Este martes 9 de diciembre se cumplen 40 años de la lectura de la sentencia del Juicio a las Juntas Militares. Habrá un acto en la Corte Suprema de homenaje a los jueces Carlos Arslanián, Ricardo Gil Lavedra, Guillermo Ledesma y Jorge Valerga Aráoz (fallecieron los otros dos integrantes de aquella Cámara Federal: Andrés D’Alessio y Jorge Torlasco).

Testigo privilegiado de muchas de las audiencias por su cobertura para el diario La Razón, Sergio Ciancaglini, actual periodista de MU y coautor del libro Nada más que la verdad (junto a Martín Granovsky) repasa escenas, revelaciones y el contexto de una experiencia inédita en el mundo en la que por primera vez se juzgó un crimen masivo cometido desde el Estado por una dictadura.

Los testigos, los alegatos, las sorpresas, la ubicación de la locura y de la cordura. Los gestos de Videla, Massera y Viola. Los testimonios de las mujeres sobre los ataques y violaciones que sufrieron. El antisemitismo militar. El peso desde el cual los médicos calculaban que era factible torturar. El sitio de lo impensable, y la proyección de aquella historia pensando en los derechos humanos del presente.

Por Sergio Ciancaglini

Actualidad

Sin pan y a puro circo: la represión a jubilados para tapar otra derrota en el Congreso

La marcha pacífica de jubilados y jubiladas volvió a ser reprimida por la Policía de la Ciudad para impedir que llegara hasta la avenida Corrientes. La Comisión Provincial por la Memoria confirmó cuatro detenciones (entre ellas, un jubilado) que la justicia convalidó y cuatro personas heridas. Una fue una jubilada a quien los propios manifestantes […]

La marcha pacífica de jubilados y jubiladas volvió a ser reprimida por la Policía de la Ciudad para impedir que llegara hasta la avenida Corrientes. La Comisión Provincial por la Memoria confirmó cuatro detenciones (entre ellas, un jubilado) que la justicia convalidó y cuatro personas heridas. Una fue una jubilada a quien los propios manifestantes salvaron de que los uniformados la pasaran por arriba. En medio del narcogate de Espert, quien pidió licencia en Diputados por “motivos personales”, las imágenes volvieron a exhibir la debilidad del Gobierno, golpeando a personas con la mínima que no llegan a fin de mes, mientras sufría otra derrota en la Cámara baja, que aprobó con 140 votos afirmativos la ley que limita el uso de los DNU por parte de Milei.

Por Francisco Pandolfi y Lucas Pedulla.

Fotos: Juan Valeiro.

Un jubilado de setenta y tantos eleva un cartel bien alto con sus dos manos.

“Pan y circo”, dice.

Pero el “pan” y la “y” están tachados, porque en este miércoles, como en esta época, lo que falta de pan sobra de circo. El triste espectáculo lo ofrece una vez más la policía, hoy particularmente la de la Ciudad, que desplegó un cordón sobre Callao, casi a la altura de Sarmiento, para evitar que la pacífica movilización de jubilados y jubiladas llegara hasta la avenida Corrientes. Detrás de los escudos, aparecieron los runrunes de la motorizada para atemorizar. Y envalentonados, los escudos avanzaron contra todo lo que se moviera, con una estrategia perversa: cada tanto, los policías abrían el cordón y de atrás salían otros uniformados que, al estilo piraña, cazaban a la persona que tenían enfrente. Algunos zafaron a último milímetro.

Pero los oficiales detuvieron a cuatro: el jubilado Víctor Amarilla, el fotógrafo Fabricio Fisher, un joven llamado Cristian Zacarías Valderrama Godoy, y otro hombre llamado Osvaldo Mancilla.

Las detenciones de Cristian Zacarías y del fotógrafo Fabricio Fisher. La policía detuvo al periodista mientras estaba de espaldas. Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

En esa avanzada, una jubilada llamada María Rosa Ojeda cayó al suelo por los golpes y fue la rápida intervención de los manifestantes, del Cuerpo de Evacuación y Primeros Auxilios (CEPA), y de otros rescatistas los que la ayudaron. “Gracias a todos ellos la policía no me pasó por encima”, dijo. Su única arma era un bastón con la bandera de argentina.

Como en otros miércoles de represión, la estrategia pareciera buscar que estas imágenes opaquen aquellas otras que evidencian el momento de debilidad que atraviesa el Gobierno. Hoy no sólo el diputado José Luis Espert, acusado de recibir dinero de Federico «Fred» Machado, empresario extraditado a Estados Unidos por una causa narco, se tomó licencia alegando “motivos personales”, sino que la Cámara baja sancionó, por 140 votos a favor, 80 negativos y 17 abstenciones, la ley que limita el uso de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) por parte del Presidente. El gobierno anunció un clásico ya de esta gestión: el veto.

Por ahora, el proyecto avanza hacia el Senado.

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

El poco pan

La calle preveía este golpe, y por eso durante este miércoles se cantó:

“Si no hay aumento,

consiganló,

del 3%

que Karina se robó”.

Ese tema fue el hit del inicio de la jornada de este miércoles, aunque hilando fino carece de verdad absoluta, porque las jubilaciones de octubre sí registraron un aumento: el 1,88%, que llevó el haber mínimo a $326.298,38. Sumado al bono de 70 mil, la mínima trepó a $396 mil. “Es un valor irrisorio. Seguimos sumergidos en una vida que no es justa y el gobierno no afloja un mango, es tremendo cómo vivimos”, cuenta Mario, que no hay miércoles donde no diga presente. “Nos hipotecan el presente y el futuro también, cerrando acuerdos con el FMI que nos impone cómo vivir, y no es más que pan para hoy y hambre para mañana, aunque el pan para hoy te lo debo”.

Victoria tiene 64 años y es del barrio porteño de Villa Urquiza. Cuenta que desde hace 10 meses no puede pagar las expensas. Y que por eso el consorcio le inició un juicio. Cuenta que otra vecina, de 80, está en la misma. Cuenta que es insulina dependiente pero que ya no la compra porque no tiene con qué. Cuenta que su edificio es 100% eléctrico y que de luz le vienen alrededor de 140 mil pesos, más de un tercio de su jubilación. Cuenta que está comiendo una vez por día y que su “dieta” es “mate, mate y mate”. Vuelve a sonreír cuando cuenta que tiene 3 hijos y 4 nietos y cuando dice que va a resistir: “Hasta cuando pueda”.

A María Rosa la salvó la gente de que la policía la pasara por arriba. Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

El mucho circo

Desde temprano hubo señales de que la represión policial estaba al caer. A diferencia de los miércoles anteriores, la Policía no cortó la avenida Rivadavia a la altura de Callao. Tampoco cortó el tránsito, lo que permitió que los jubilados y las jubiladas cortaran la calle para hacer semaforazos. Después de media hora, cuando la policía empezó a desviar el tránsito y la calle quedó desolada, comenzó la marcha, pero en vez de rodear la Plaza de los Dos Congresos como es habitual, caminó por Callao en dirección a Corrientes, hasta metros de la calle Sarmiento, donde se erigió un cordón policial y empezó a avanzar contra las y los manifestantes.

Desde atrás, irrumpieron con violencia dos cuerpos en moto: el GAM (Grupo de Acción Motorizada) y el USyD (Unidad de Saturación y Detención), pegando con bastones e insultando a quienes estaban en la calle. “Vinieron a pegarme directamente, mi pareja me quiso ayudar y lo detuvieron a él, que no estaba haciendo nada”, cuenta Lucas, el compañero de Cristian Zacarías, uno de los detenidos.

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

Cercaron el lugar una centena de efectivos de la policía porteña, que no permitieron a la prensa acercarse ni estar en la vereda registrando la escena.

“¿Alguien me puede decir si la detención fue convalidada”, pregunta Lucas al pelotón policial.

Silencio.

“¿Me pueden decir sí o no?”.

Silencio.

Un comerciante mira y vocifera: “¿Sabés lo que hicieron a la vuelta? Subieron a la vereda con las motos”.

Otro se acerca y pregunta: “¿A quién tienen detenido acá, al Chapo Guzmán?”

“No”, le responde seco un periodista: “A un pibe y a un jubilado”.

La Comisión Provincial por la Memoria confirmó las cuatro detenciones (fue aprehendida una quinta persona y derivada al SAME para su atención) y cuatro personas heridas. El despliegue incluyó la presencia también de Policía Federal, Prefectura y Gendarmería detrás del Congreso mientras el despliegue represivo fue «comandado por agentes de infantería de la Policía de la Ciudad». El organismo observó que después de semanas donde el operativo disponía el vallado completo, en los últimos miércoles el dispositivo dejó abierta una vía de circulación que es la que eligen las fuerzas para avanzar contra los manifestantes.

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

También se hizo presente Fabián Grillo, papá de Pablo, que sufrió esa represión el 12 de marzo, en esta misma plaza, y continúa su rehabilitación en el Hospital Rocca. “Su evolución es positiva”, comunicó la familia. El fotorreportero está empezando a comer papilla con ayuda, continúa con sonda como alimento principal, se sienta y se levanta con asistencia y le están administrando medicación para que esté más reactivo. “Seguimos para adelante, lento, pero a paso firme”, dicen familiares y amigos. El martes, la jueza María Servini procesó al gendarme Héctor Guerrero por el disparo. El domingo se cumplirán siete meses y lo recordarán con un festival.

Pablo Caballero mira toda esta disposición surrealista desde un costado. Tiene 76 años y cuatro carteles pegados sobre un cuadrado de cartón tan grande que va desde el piso del Congreso hasta su cintura:

- “Roba, endeuda, estafa, paga y cobra coimas. CoiMEA y nos dice MEAdos. Miente, se contradice, vocifera, insulta, violenta, empobrece, fuga, concentra. ¿Para qué lo queremos? No queremos, ¡basta! Votemos otra cosa”.

- “El 3% de la coimeada más el 7% del chorro generan 450% de sobreprecios de medicamentos”.

- El tercer cartel enumera todo lo que “mata” la desfinanciación: ARSAT, INAI, CAREM, CONICET, ENERC, Gaumont, INCAA, Banco Nación, Aerolíneas, Hidrovía, agua, gas, litio, tierras raras, petróleo, educación. Una enumeración del saqueo.

El cuarto cartel lo explica Pablo: “Cobro la jubilación mínima, que equivale al 4% de lo que cobran los que deciden lo que tenemos que cobrar, que son 10 millones de pesos. No tiene sentido. Por eso, hay que ir a votar en octubre”.

Pablo mira al cielo, como una imploración: «¡Y que se vayan!».

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

Artes

Un festival para celebrar el freno al vaciamiento del teatro

La revista Llegás lanza la 8ª edición de su tradicional encuentro artístico, que incluye 35 obras a mitad de precio y algunas gratuitas. Del 31 de agosto al 12 de septiembre habrá espectáculos de teatro, danza, circo, música y magia en 15 salas de la Ciudad de Buenos Aires. El festival llega con una victoria bajo el brazo: este jueves el Senado rechazó el decreto 345/25 que pretendía desguazar el Instituto Nacional del Teatro.

Por María del Carmen Varela.

«La lucha continúa», vitorearon este jueves desde la escena teatral, una vez derogado el decreto 345/25 impulsado por el gobierno nacional para vaciar el Instituto Nacional del Teatro (INT).

En ese plan colectivo de continuar la resistencia, la revista Llegás, que ya lleva más de dos décadas visibilizando e impulsando la escena local, organiza la 8ª edición de su Festival de teatro, que en esta ocasión tendrá 35 obras a mitad de precio y algunas gratuitas, en 15 salas de la Ciudad de Buenos Aires. Del 31 de agosto al 12 de septiembre, más de 250 artistas escénicos se encontrarán con el público para compartir espectáculos de teatro, danza, circo, música y magia.

El encuentro de apertura se llevará a cabo en Factoría Club Social el domingo 31 de agosto a las 18. Una hora antes arrancarán las primeras dos obras que inauguran el festival: Evitácora, con dramaturgia de Ana Alvarado, la interpretación de Carolina Tejeda y Leonardo Volpedo y la dirección de Caro Ruy y Javier Swedsky, así como Las Cautivas, en el Teatro Metropolitan, de Mariano Tenconi Blanco, con Lorena Vega y Laura Paredes. La fiesta de cierre será en el Circuito Cultural JJ el viernes 12 de septiembre a las 20. En esta oportunidad se convocó a elencos y salas de teatro independiente, oficial y comercial.

Esta comunión artística impulsada por Llegás se da en un contexto de preocupación por el avance del gobierno nacional contra todo el ámbito de la cultura. La derogación del decreto 345/25 es un bálsamo para la escena teatral, porque sin el funcionamiento natural del INT corren serio riesgo la permanencia de muchas salas de teatro independiente en todo el país. Luego de su tratamiento en Diputados, el Senado rechazó el decreto por amplia mayoría: 57 rechazos, 13 votos afirmativos y una abstención.

“Realizar un festival es continuar con el aporte a la producción de eventos culturales desde diversos puntos de vista, ya que todos los hacedores de Llegás pertenecemos a diferentes disciplinas artísticas. A lo largo de nuestros 21 años mantenemos la gratuidad de nuestro medio de comunicación, una señal de identidad del festival que mantiene el espíritu de nuestra revista y fomenta el intercambio con las compañías teatrales”, cuenta Ricardo Tamburrano, director de la revista y quien junto a la bailarina y coreógrafa Melina Seldes organizan Llegás.

Más información y compra de entradas: www.festival-llegas.com.ar

NotaHace 4 semanas

NotaHace 4 semanasComienza un juicio histórico por fumigaciones con agrotóxicos en Pergamino

NotaHace 4 semanas

NotaHace 4 semanasAdiós, Capitán Beto

PortadaHace 3 semanas

PortadaHace 3 semanasOtra marcha de miércoles: video homenaje a la lucha de jubiladas y jubilados

Muerte por agrotóxicosHace 2 días

Muerte por agrotóxicosHace 2 díasConfirman la condena al productor que fumigó y provocó la muerte de un chico de 4 años

ActualidadHace 2 semanas

ActualidadHace 2 semanasReforma laboral: “Lo que se pierde peleando se termina ganando”