#NiUnaMás

Mostrar para curar: arte contra la violencia femicida

La instalación El Cuarto de Lucía, la muestra Cuando cambia el mundo y la obra de teatro El virus de la violencia: tres experiencias en las que el arte aparece como forma de combatir la impunidad, construir justicia y desactivar los mecanismos de la violencia patriarcal. La potencia creadora para exigir respuestas urgentes y para sanar heridas sociales con reflexión y abrazo. Por María del Carmen Varela.

Esta nota se hizo gracias a nuestrxs suscriptorxs. Si te gusta lo que hacemos podés ser cómplice desde 250 pesos por mes. Suscribite acá.

La cama tendida, una tabla de surf, el atrapasueños, dibujos y escritos pegados en las paredes. Una mesa de luz, una lámpara, un libro, un par de zapatillas en el piso. La habitación de una adolescente es lo que tenemos ante nuestros ojos.

La certeza: la joven de rastas y dulce sonrisa no va a regresar.

Lo que falta: justicia.

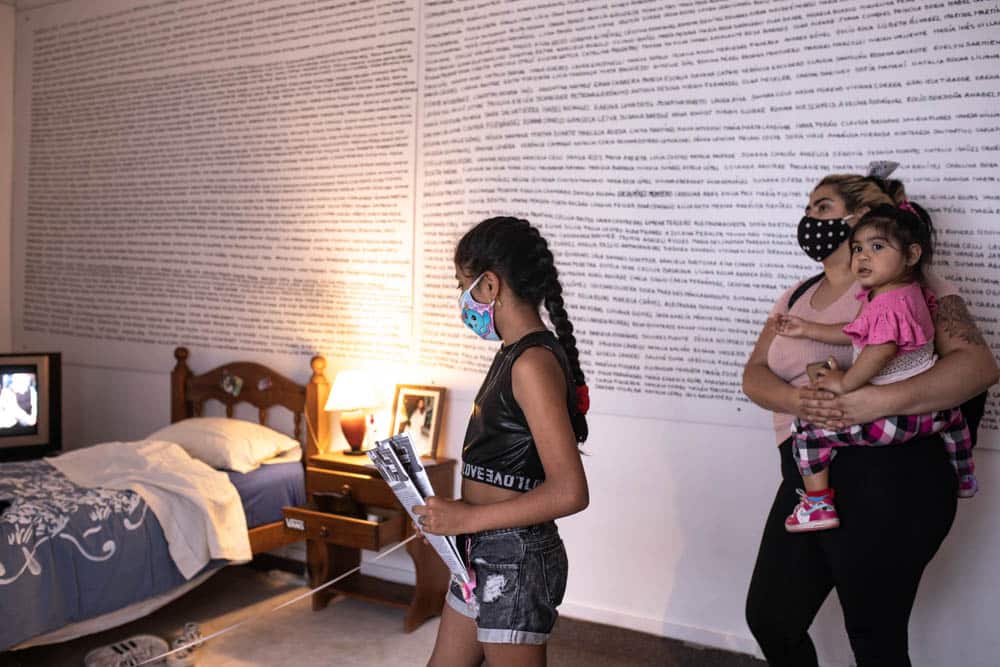

La idea de replicar el cuarto de Lucía Pérez, de 16 años, asesinada el 8 de octubre de 2016 en Mar del Plata, surgió en una caminata compartida por Marta Montero, su madre, y la periodista y escritora Claudia Acuña. Una manera de trasladar un lugar privado a un espacio público donde quedará expuesto el dolor de una familia. La intimidad de su habitación, el ámbito de los sueños, su mundo personal, al que podemos ingresar porque Lucía no está ahí. La instalación se inauguró en la rambla marplatense, en la recova de ingreso al teatro Auditorium, el pasado 14 de febrero, día en que Lucía hubiera cumplido 21 años. Un televisor emite de forma ininterrumpida el juicio oral a los asesinos, que fueron condenados por venta de drogas, pero no por el femicidio de Lucía. En abril la muestra se trasladó al Museo de Bellas Artes Emilio Petorutti de La Plata y el día de la apertura la Comisión Bicameral de la Legislatura Bonaerense presentó una acusación formal contra los jueces Facundo Gómez Urso y Pablo Viñas (Aldo Carnevale pidió la jubilación anticipada por lo que no fue alcanzado en el proceso), que absolvieron a los asesinos de Lucía: Juan Pablo Offidiani, Matías Gabriel Farías y Alejandro Maciel. Ese juicio había sido anulado en agosto de 2020 por el fallo vergonzoso que emitieron los jueces. En agosto de este año, la instalación estuvo en la Manzana de las Luces, en CABA y en noviembre se trasladó nuevamente a La Plata, al Museo de Arte y Memoria, hasta el 24 de noviembre pasado. Un día antes, los jueces Gómez Urso y Viñas fueron suspendidos, se les quitó un 40 % de sus sueldos y se resolvió que serán juzgados. Es decir: habrá dos juicios. El de los jueces, y se aguarda la fecha del nuevo juicio a los asesinos de Lucía, porque después de cinco años, el femicidio que originó el primer Paro de Mujeres, todavía sigue impune. El recorte de sus ojos aparece cada vez que la instalación se monta en un nuevo lugar, su mirada es un reclamo ineludible de justicia y la exigencia de #NiUnaMás.

El Observatorio que lleva su nombre registra los femicidios, travesticidios y transfemicidios, en una cartografía de la violencia patriarcal. Un trabajo autogestivo que se actualiza en forma cotidiana.

La instalación incluye también una enorme pared en donde se escriben a mano los nombres de las asesinadas. No son cifras, son personas a quienes el entramado de la violencia machista les arrebató la vida

Marta Montero reflexiona sobre la instalación que reproduce el cuarto de su hija Lucía: “Es una manera diferente de mostrar algo real sin dar un golpe bajo y duro. El cuarto te interpela y te das cuenta de que ese cuarto es de todas, es un cuarto como el tuyo, como el de tu hija, tu sobrina. Buscar justicia y tener derechos nos corresponde a todos. No es solamente festejar 38 años de democracia, cuando en esa democracia han quedado 2.200 mujeres muertas. A esta altura del año llevamos contabilizadas cerca de 300. Cuando vemos esos paneles llenos de nombres, cada espacio que ocupa ese nombre era una persona. Eso te pone los pies en la tierra y decís: Yo de acá salgo diferente, tengo que luchar por estas mujeres, ser su voz. Planteátelo, pensá y vas a salir distinta, porque esa Lucía también te pertenece a vos y ese cuarto también te pertenece a vos y vos no querés que ese cuarto esté vacío. El arte lo muestra de una manera cálida y genuina. Poder decir: ‘no quiero que esto me suceda a mí, ni a mi hermana, ni a mi prima, que no haya una Lucia más’. Que nos ayude a pensar y a ver las cosas de otra manera, desde el amor. Y desde ese amor podremos construir algo mejor”.

La ausencia

Una silla negra, otra detrás, y otra y otra. Son casi trescientas. En una sala de paredes blancas y piso de madera, hay una maniquí con peluca vestida de camisa blanca y jeans, sostiene en sus manos rígidas un cartel escrito a mano que dice un número que aumentó con el correr del tiempo (por eso el cartel tuvo que ser reemplazado aproximadamente cada treinta horas) y continúa con: “…sillas vacías, una por cada femicidio ocurrido en 2021”. Al comienzo fueron ubicadas de forma espiralada, luego la sala quedó chica y las sillas invadieron la sala contigua. La instalación estuvo desde marzo hasta noviembre en el Centro Cultural Kirchner y formó parte de Cuando cambia el mundo-Preguntas sobre arte y feminismos. Reunió a varies artistas internacionales y fue curada por la doctora en Historia del Arte, escritora, investigadora y docente Andrea Giunta. La artista española radicada en París, Esther Ferrer –quien el 19 de diciembre cumple 84 años– explora la performance desde su juventud y afirma que gracias a ella “te lo inventas todo: la técnica, la definición, la teoría (si la necesitas). Es el arte más democrático que existe”. Hace algunos años Esther volvía a su casa de madrugada, estaba cansada, encontró una silla en la vereda y se sentó. A la mañana siguiente se topó nuevamente con la silla y se la llevó a su casa. Muchas de sus performances e instalaciones fueron con esa y otras sillas. En 2015 realizó una sobre los femicidios sucedidos en España. Por cada ausencia, una silla. La acción se trasladó al CCK durante este año y el padrón del Observatorio Lucía Pérez fue consultado para agregar cada nueva silla. “Esther ha sido una cronista de este año, de lo que hemos experimentado –afirma Andrea Giunta– y de nuestra posibilidad como sociedad de crear instrumentos para contribuir a que este problema se vaya diluyendo, vaya perdiendo esta monstruosidad”. Andrea se interesó en la instalación de Ferrer y buscó actualizarla en el contexto local. “Trabaja con la silla desde los años 70, es un objeto absolutamente cotidiano, para ella se convirtió en una estructura, una arquitectura, un elemento conceptual. Antes de hacer esta obra, tenía una larga trayectoria trabajando en torno a la silla, también por eso la obra es más impactante, muy poderosa. Da una visibilidad a un problema que no hemos podido resolver, no hay una movilización por esto: la silla representa una estructura social, una comunidad que comienza en la casa y que llega al espectáculo público porque las sillas están desde lo privado, lo doméstico, hasta lo masivo”

¿Dónde reside la potencia de ver esa fila de sillas? “Podríamos pensar en sacar esas sillas de ahí y ponerlas en el medio de la calle, en una larga hilera y ver cuánto lugar ocupa. Son una ausencia presente, para mi es una de las obras que entran dentro del carácter de ‘obra monumento’: en un sentido es el monumento de todas las vidas que hoy no están, a lo largo de este año. Es una forma de contar un proceso socialmente doloroso, irresuelto. Estas mujeres no son desaparecidas porque sus cuerpos aparecieron, pero son las víctimas de una forma de genocidio por goteo, poco a poco. Es una obra que se convierte en una forma de memorial, de recuerdo, homenaje, esos cuerpos ausentes juntos”.

¿Cuál es el rol del arte en estos temas que nos atraviesan como sociedad? “El arte no tiene que probar nada, entonces esa posibilidad de tener un campo de pensamiento desregulado es también una zona importante porque te permite imaginar soluciones”, considera Andrea.

“El arte es la condensación de un proceso social, pero al mismo tiempo una obra interviene un contexto social y esa es una faceta interesante. Una obra es como una crisálida, tiene una vida que le va dando forma, que es la vida social, es la vida del artista y también es un prisma o una forma fractal que irradia, impacta en el mundo exterior”.

La otra pandemia

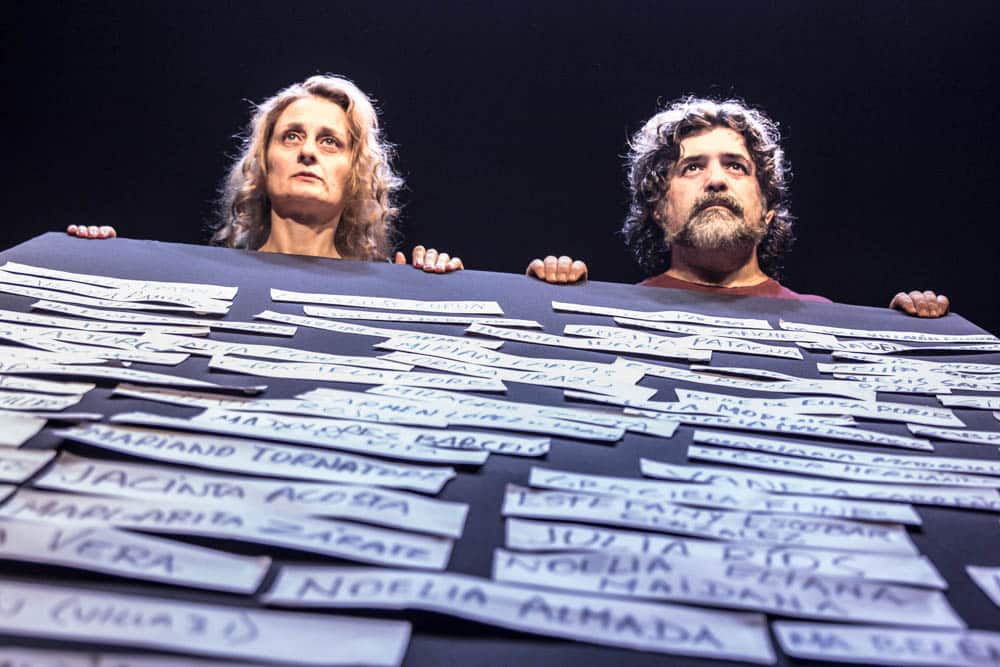

En plena cuarentena del 2020, comenzó a gestarse la obra de teatro El virus de la violencia. La actriz Romina Pinto y el actor Iván Steinhardt –pareja en la vida real y miembrxs de la Compañía Teatral El Vacío Fértil– comenzaron los ensayos a través de la pantalla de la laptop. De un lado elles en su departamento y del otro, la dramaturga y directora Marina Wainer desde España. En marzo de este año pudieron estrenar esta obra que marca con contundencia un hecho puntual: ocurre un femicidio. ¿Qué pasó antes? Una pareja de recién casados se va de luna de miel, irrumpen la pandemia y sus consecuencias. La violencia machista se instala y actúa. Cuando la obra termina, Romina e Iván permanecen en el escenario y sostienen la larga cartulina negra en la que pegaron los papeles blancos con los nombres de las mujeres, travestis y trans asesinadas. Los escriben a mano antes de cada función, con los datos del Observatorio Lucía Pérez. “Tenemos que hacer algo”, dicen e invitan a la reflexión y a la acción. “Desde que comenzamos con las funciones de la obra los nombres se han ido incrementando en cantidad y eso de alguna manera muestra lo descarnada que puede ser la realidad aún llevada al plano de la ficción, en función de la actualización de esos datos. De hecho con la Compañía vamos anotándolos a mano y para nosotros es como una suerte de ritual de redención, de reivindicación. En la primera función, el 6 de marzo, eran 57 femicidios y 212 al domingo de la última función, es abrumador” asegura Iván. “Lo que hacemos es consultar el listado del Observatorio, vamos escribiendo cada nombre y luego lo incorporamos en lo que sería el panel que va a estar expuesto en la obra”, agrega Romina, y continúa: “Es muy emocionante hacerlo porque nos ponemos delante del padrón y empezamos a escribir nombre por nombre y no hay forma de que no conectemos emocionalmente con la situación de cada persona que ya no está. Lo leemos minutos antes de salir y nos carga de emoción para poder dar todo lo que podemos en el escenario”. Iván: “De esa manera nos alejamos de las estadísticas, para no olvidar que no son un número. Son personas que ya no están”.

Una vez terminada cada función, Romina e Iván hablan con el público. Hay quienes se acercan para exponer una experiencia conocida, o para contarles sus propias vivencias y pedir ayuda. Iván sostiene que “el arte puede funcionar como un espejo, se puede tener incluso hasta otra capacidad de reflexión. Es una herramienta más. Nuestro pequeño rol es ofrecer esta arista. El arte puede ayudar a realizar una catarsis, especialmente cuando determinado tipo de situaciones dan desde vergüenza social hasta miedo de hablar de eso. A lo mejor esa conexión con el arte permite que se haga una proyección interna más profunda y animarse a dar un siguiente paso, como mínimo, ayuda a que sea más leve”.

Tres formas de visibilizar el horror.

Tres maneras de señalar las ausencias y que esa falta sea un grito y ese recuerdo un reclamo, porque sin justicia no puede haber paz.

El arte también pone el dedo en la llaga, echa luz donde hay oscuridad, revuelve los escombros de lo irresuelto y tira de la soga de lo posible.

El arte es movimiento y ningún cambio nació de la quietud.

Es el cristal desde el que se mira y cambia la óptica de lo que se percibe.

No hace milagros, pero planta la semilla de la transformación.

Esta nota se hizo gracias a nuestrxs suscriptorxs. Si te gusta lo que hacemos podés ser cómplice desde 250 pesos por mes. Suscribite acá.

La suscripción a MU te permite recibir la revista en papel en cualquier lado del país, o un acceso prioritario para leerla en tu computadora o celular.

#NiUnaMás

Lucía Pérez: la trama de la injusticia

“¿Por qué se procede de esta manera tan irregular y que revictimiza a esta familia una y otra vez para salvar a personas que se supone que son dos perejiles?” preguntó ayer el abogado Juan Pablo Gallego ante sucesivos cambios de carátulas, sospechosas reprogramaciones de fechas y maniobras que parecen revelar un entramado que busca la impunidad y la negación del femicidio de Lucía, que tenía 16 años. Ocurrió durante una audiencia en el que uno de los acusados pide salidas transitorias. El trasfondo de idas y venidas fue descripto por el abogado: “Lo que pasó es un hecho aberrante, que implicó la muerte atroz de una adolescente de 16 años en circunstancias probadas de narco criminalidad”.

Por Claudia Acuña

Hay que explicar lo inexplicable. Desde que el 8 de octubre de este año la Cámara de Casación modificó el segundo fallo por el crimen de Lucía Pérez para negar su femicidio se desató una catarata de maniobras –de alguna manera hay que llamarlas– para intentar liberar a sus femicidas.

El fallo de Casación confirmó la culpabilidad de Juan Pablo Offidani y Matías Farías y los condenó por los delitos de violación agravada por el uso de estupefacientes y por tratarse de una menor de edad, pero no por su crimen: Lucía simplemente se murió. Esta negación del femicidio tiene como consecuencia un disparate jurídico: por un lado, la familia apeló está decisión; pero al mismo tiempo esta apelación no puede avanzar hasta que no se determine el monto de la condena que le correspondería a Farías por esta nueva tipificación. Si es complicado de comprender, imagínense lo que significa para esta familia soportar lo que la obliga a padecer el Poder Judicial. A saber:

- Para poder determinar el monto de la pena que le correspondería a Farías –que en el segundo fallo y luego del juicio anulado había sido condenado por femicidio y por lo tanto a prisión perpetua– podría corresponderle entonces entre 8 y 20 años de prisión. Para establecer exactamente cuánto, de acuerdo a la evaluación de atenuantes y agravantes, se inventó un tribunal compuesto por tres jueces de diferentes juzgados. Serán los responsables de la audiencia de Cesura que, según dictaminó luego de una audiencia donde acordó con las partes –querella y defensa– cómo sería el procedimiento, se realizará el 29 de abril de 2026 y durante tres días.

- Imagen de la audiencia. A la izquierda, el abogado Juan Pablo Gallego. Arriba, la foto principal, la movilización que acompañó a la familia.

- Unos días después la familia recibió una notificación que le comunicaba que esa audiencia se adelantaba a septiembre. Como su abogado, Juan Pablo Gallego, no estaba ni enterado de esta anticipación –y además se encontraba en España para la fecha pautada– se presentó un escrito denunciado esta irregularidad y solicitando se mantenga lo debidamente acordado: 29 de abril de 2026. Así será.

- Un mes después hubo otra novedad: el nuevo fiscal –cuyo rol se supone que es acusatorio– pidió el cese de la prisión de Farías, aun cuando las instancias de apelación y de establecimiento del nuevo monto de pena estaban pendientes de resolución.

- Unos días después llegó el turno de Offidani: solicitó salidas transitorias. La audiencia que se realizó este miércoles en los tribunales de Mar del Plata fue para decidir si las otorgaban o no.

En esa audiencia el doctor Gallego sintetizó lo que todo este proceder judicial despierta como duda “¿por qué se procede de esta manera tan irregular y que revictimiza a esta familia una y otra vez para salvar a personas que se supone que son dos perejiles? ¿Hay algo más detrás de esta causa que permite forzar tanto los procedimientos judiciales? Si nosotros, como parte querellante, no renunciamos a que se le aplique a ambos la figura de femicidio y eso está todavía en trámite, ¿qué se busca con esto? ¿Qué se fuguen antes de que se resuelva la cuestión central?”

Como respuesta la doctora Romina Merino, abogada defensora de Offidani, propuso: “Miremos para adelante”.

El doctor Gallego replicó:

“Nosotros no vamos a dejar de mirar lo que pasó porque lo que pasó es un hecho aberrante, que implicó la muerte atroz de una adolescente de 16 años en circunstancias probadas de narco criminalidad y eso implica una doble responsabilidad del Estado: por tratarse de una menor y por estar frente a una banda que vendía drogas en la puerta de un colegio, delito por el que cumplen una condena ratificada”.

El juez de garantías que debe evaluar el pedido de Offidani tiene ahora cinco días para determinar si cumple o no con los procedimientos necesarios para obtener los beneficios de la libertad transitoria.

En tanto la familia de Lucía sigue esperando justicia.

Matías, el hermano de Lucía y sus padres Guillermo y Marta.

#NiUnaMás

Adiós a Claudia Rodríguez: la Trans andina que propuso politizar el amor

Referente del movimiento trans latinoamericano, activista, poeta, escritora y tanto más, escribió sobre su infancia, la militancia trans, la vida sexual y se autoproclamó Miss Sida en 2007. Claudia Falleció este 29 de Noviembre. Su pelea incluyó al pueblo mapuche, la educación pública, los sin techo, y planteó siempre una filosa crítica al neoliberalismo, que quita posibilidades de vida y las transforma solo en posibilidad de consumo. En uno de sus viajes a la Argentina compartió con la revista MU sus ideas sobre el orgasmo, el feminismo sin resentimiento, la creación, y por qué hay que politizar el amor. Un modo de homenajearla, de recordarla, y a la vez de volver a estar en contacto con un pensamiento y una acción que dejan una sensible huella cultural, artística y política.

Por María del Carmen Varela

Foto: Lina Etchesuri

#NiUnaMás

38º Encuentro Plurinacional: el regreso

Por Claudia Acuña

Fotos Line Bankel

A las doce de la noche parte el micro que nos trae de regreso a Buenos Aires con el grupo de mujeres que lucen imborrables sonrisas y cachetes decorados con purpurina. La noche es para soñar y la mañana para compartir la transmisión de la asamblea que decide en qué ciudad se realizará el próximo encuentro: Córdoba.

Con el festejo llega la ceremonia que preparó la Comisión de Mística.

Estamos todas sentadas en el piso superior del micro mientras una voz encantadora nos cuenta el cuento La cabeza en la bolsa, mientras recorre el angosto pasillo mostrando las ilustraciones que dan vida a esta historia que escribió Marjorie Pouchet: la de una chica rabiosamente tímida que siempre sale a la calle con una bolsa en la cabeza, hasta que un día, regado por sus lágrimas, crece allí un jardín. ¿Qué hará entonces con esa timidez y con esas flores?

Consultar a una amiga.

Algunas compartirán en voz alta lo que ese cuento les resuena; otras sus lágrimas.

Luego, las organizadoras de la colecta para el viaje nos darán dos regalos. Cada una recibirá así una de las serigrafías creadas por el grupo de arte Vivas Nos Queremos y un pedido: que sean expuestas en lugares colectivos. El otro regalo está guardado en un sobre hecho a mano con papel reciclado. Contiene stickers, calcomanías y un papel amarillo donde nos piden que escribamos un deseo que acompañe a nuestras amigas de viaje hasta el próximo Encuentro. Una cajita de cartón recoge los mensajes y de allí cada una extraerá el suyo.

El mío:

“Seguí tus sueños, abrazá tu intuición, aferrate a tus compañeras: todo es posible”. Llegamos.

ActualidadHace 1 semana

ActualidadHace 1 semanaItuzaingó: los trabajadores ocupan la fábrica de ascensores Cóndor y proyectan una cooperativa

Revista MuHace 4 semanas

Revista MuHace 4 semanasMu 209: Una de terror

Derechos HumanosHace 3 semanas

Derechos HumanosHace 3 semanasA 40 años de la sentencia: ¿Qué significa hoy el Juicio a las Juntas?

ActualidadHace 3 semanas

ActualidadHace 3 semanasMendoza en caravana hacia la capital provincial contra el proyecto minero San Jorge

ComunicaciónHace 6 días

ComunicaciónHace 6 días19 y 20 de diciembre: La crónica que nos parió