Nota

El Chubutazo y la sociedad en movimiento: ¿Cómo se ganó?

Chubut acaba de hacer lo que Mendoza logró en diciembre de 2019. Frente a una Ley pro minera apoyada y festejada por el gobierno nacional, por el gobierno provincial, por el aparato judicial y el policial, por el sistema mediático y el lobby de las corporaciones, la sociedad ganó las calles y logró lo impensable: que la misma Legislatura que aprobó esa Ley (14 votos a 11) la derogase una semana después.

¿Cómo se llegó a semejante triunfo de una comunidad, por un tema que es a la vez ambiental, social, productivo, político y cultural? Algunas claves: lo asambleario, la horizontalidad de las decisiones, la convicción y el conocimiento preciso (desde lo legal hasta lo científico) que se fue adquiriendo con el correr del conflicto de estos años.

Puede pensarse incluso en lo que acaba de ocurrir. ¿Dónde radica una idea genuina de democracia? ¿En los oscuros arreglos de un puñado de políticos que se creen con poder de decidir sobre la sociedad, o en la capacidad de esa sociedad de expresarse en la calle? Lo hizo además no solo como protesta sino con propuestas y resultados claros, como el del plebiscito de Esquel en 2003 (81% de votos contra la instalación de la megaminería) o los proyectos de Iniciativa Popular (que obliga a debatir la continuidad o no de la megaminería), sistemática e inconstitucionalmente ninguneados por el aparato político.

Estas acciones muestran a una comunidad siempre alejada de la violencia, no de la firmeza. Las vecinas y vecinos señalan la presencia de infiltrados policiales que agitaron el clima y serían los responsables de los incendios, como medio de criminalizar la protesta y justificar la represión. Del otro lado, se considera que algún sector de manifestantes pudo haber actuado de ese modo. En ningún caso se menciona el contexto de violencia institucional al que el gobierno viene sometiendo a la población con atrasos en los sueldos estatales, prepotencia en los manejos y desmanejos políticos, formas de represión y control social denunciadas en plena pandemia no como parte de un tema sanitario sino de un disciplinamiento de las críticas, y abusos policiales que alcanzaron hasta estos días de protestas con detenciones arbitrarias y golpizas a manifestantes y periodistas. De esa violencia de las instituciones no se suele hablar, ni se la suele denunciar, pero forma parte del trasfondo de todo lo que ocurre.

Otros elementos para explicar el Chubutazo: la participación de distintas generaciones, de distintos sectores sociales, y de todos los territorios de la provincia. La autonomía con respecto al Estado y a los partidos políticos. La ausencia de líderes (el protagonismo es social), la capacidad de interacción, la creatividad, la circulación permanente de mensajes, informaciones, acciones, palabras, imágenes y hechos que arraigaron en la sensibilidad social, y en la comprensión de todo lo que está en juego.

A todo eso puede agregarse la falta concreta y que empieza a ser dramática de agua en una provincia enormemente rica y empobrecida por los desastres financieros propiciados por la llamada “clase dirigente”, que destroza la economía, el trabajo, y también los territorios y bienes comunes.

También forma parte de este contexto el desembozado accionar de las corporaciones, que calculan tantas ganancias potenciales a partir del extractivismo, que siguen instaladas en Chubut hace décadas intentando torcer la voluntad de la gente. También es desembozada la acción de parte de la clase política, simbolizada en el gobernador Mariano Arcioni, que llegó a lo que los editorialistas llaman “esferas de poder” oponiéndose a la megaminería, pasando luego a proponer exactamente lo contrario, según la vieja teoría criolla sobre los panqueques. Son muchas las explicaciones, en una provincia que nunca dejó de estar movilizada y atenta la las maniobras de quienes gobiernan. Tanto, que pudieron desbaratarlas, una vez más.

En este trabajo de Francisco Pandolfi, algunas voces que pueden brindar pistas sobre el triunfo del que también llaman “Chubutaguazo”, y que simbolizan lo que pueden las comunidades frente a fuerzas que se supone mucho mayores.

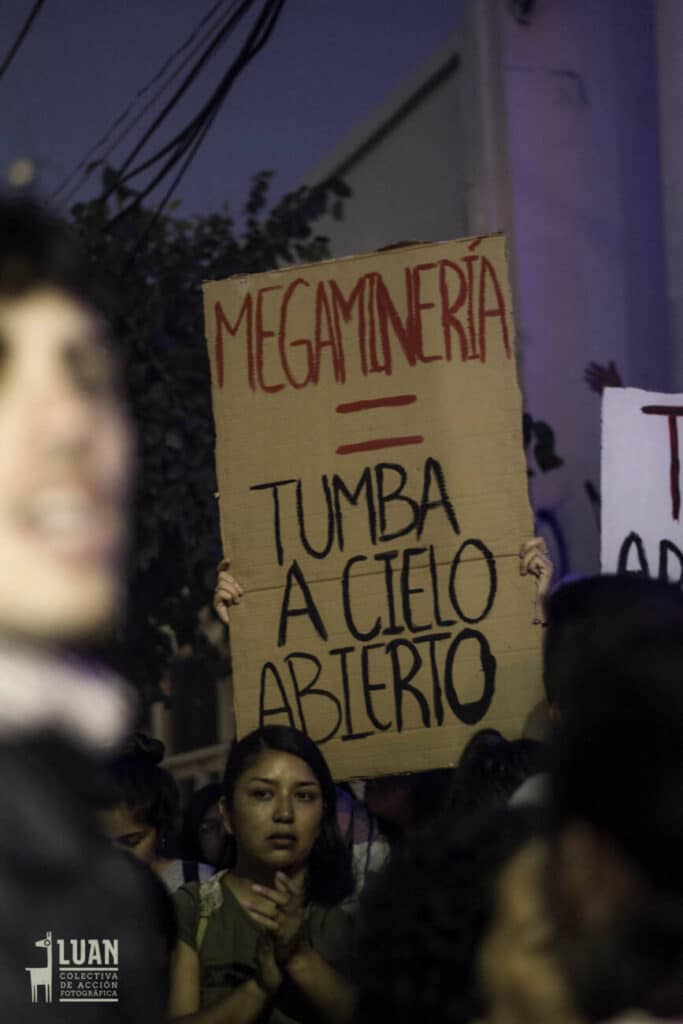

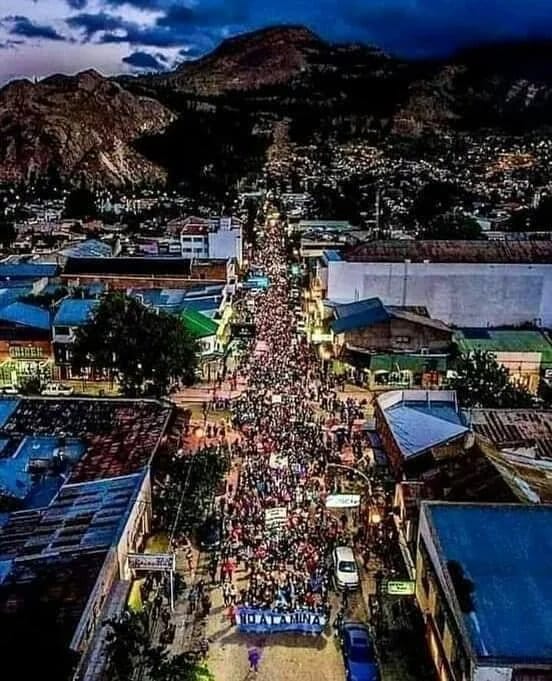

(Por Francisco Pandolfi para www.lavaca.org) Una procesión de alegría. De abrazos y alaridos. De bombos y redoblantes. De banderas y pancartas. Cambia el nombre de la ciudad, la geografía, pero la esencia es la misma. En cada localidad chubutense, cientos, miles de personas caminan pausadamente, como quien busca que la movilización sea eterna. Abuelas, adultos, jóvenes, infancias. Parejas, amistades, familias enteras. Ríen al grito de “si este no es el pueblo, el pueblo dónde está”. Cantan: “Luche, luche, luche y que se escuche”; agitan, que “el pueblo, unido, jamás será vencido”. Hasta reapareció el “que se vayan todos”. No es para menos. Esta fue una semana histórica que dejará un precedente para todo el país, que se suma al de Mendoza en 2019. La misma Legislatura provincial que el miércoles pasado había habilitado la megaminería, derogó la ley por unanimidad a causa de la presión popular. Y como las victorias se celebran, hay fiesta en todo Chubut.

Conocimiento y expectativas

La resistencia de la provincia a la megaminería lleva casi 20 años. La batalla inicial se ganó en Esquel, el primero de los reiterados NO es NO. Viviana Moreno integra la asamblea del No a la mina de Esquel y le cuenta a lavaca cómo creció aquella semilla: “Nuestro camino está basado en el conocimiento que tenemos sobre de qué se trata la megaminería; sabemos bien claro a qué nos oponemos, y por qué nos oponemos. La difusión de la información es permanente y la sostuvimos durante todo este tiempo; el crecimiento de la concientización nunca se detuvo”. Esto incluye, por ejemplo, la creación de la página noalamina, publicación de manuales como Hablemos de megaminería, libros infantiles, documentales, charlas en barrios y escuelas y todo lo que con mayúsculas puede entrar en el terreno de la Comunicación.

¿Cuál fue la receta para derribar la ley en menos de una semana? “El trabajo horizontal, que no es nada fácil. Somos muchas comunidades, identidades e idiosincrasias diversas que debemos consensuar. La asamblea potencia, no hay nada más enriquecedor que lo que se define ahí; más numerosa y heterogénea, más rica es, porque si miramos desde distintos ángulos, es más fácil tomar decisiones acertadas. El consenso lleva tiempo, pero se llega porque tenemos un objetivo común que es la defensa del agua”.

Esa defensa fue total. La sintetiza Viviana: “Superó todas mis expectativas; lo que más me sorprendió fue la gran manifestación en una ciudad extractivista como Comodoro Rivadavia, que vive del petróleo. Hasta ahora no habíamos tomado dimensión de cuánta gente defiende los recursos naturales”.

“La democracia está en la calle”

Comodoro Rivadavia es la ciudad de Chubut con mayor población. Allí vive Silvia de los Santos, abogada, integrante de la Unión de Asambleas de Comunidades de Chubut (UACCh). Dice que jamás vio algo igual. “No es habitual que en nuestra ciudad haya columnas de tres cuadras, marchando día a día. Somos la capital nacional del petróleo, la mayoría de las familias vive de esa actividad o tiene algún familiar vinculado a alguna empresa. Es muy difícil que la gente salga a la calle, ya que acá siempre hubo empleo cuando en otros lados no. Sin embargo, la faltante de agua es en toda la provincia. Incluso, acá en Comodoro hace pocos días no hubo agua durante una semana en algunos barrios, y está habiendo cortes programados por la escasez”.

Silvia también es parte de la Red de Abogados por la Soberanía Alimentaria. Dice estar agotada, pero feliz. Todavía el cansancio lo siente en el cuerpo y en la mente. “Pasamos muchos días de angustia, muy terribles. Resistimos en asambleas horizontales, que son transgeneracionales porque hay desde mayores de 80 hasta los más jóvenes. Convocamos a la gente a que se sume y así lo hizo, con carteles, movilizando con sus hijos, llevando los carritos de bebé, con sus perritos, saliendo a defenderse”.

Concluye: “Demostramos que la democracia está en la calle, no en los poderes, y que los pueblos tenemos el potencial de definir nuestro propio destino, incluso ante la dictadura extractivista impuesta por los grupos económicos”.

La falta de agua no es exclusiva de Comodoro, al contrario. Es un denominador común en todo Chubut, que desde agosto de este año se encuentra en emergencia hídrica. Así y todo, el gobierno provincial comandado por Mariano Arcioni, con la venia del Ejecutivo nacional, buscó habilitar una actividad que consume grandes cantidades de agua y puede reducir caudales de ríos o eliminar cursos de agua, cosa que ya se comprueba en diferentes zonas de la provincia.

La zonificación votada por el Poder Legislativo avaló la megaminería en la meseta central, donde la empresa canadiense Pan American Silver ya se preparaba para activar el Proyecto Navidad de explotación de plata, cobre y plomo.

Meseta: “Ya no tenemos agua”

Yala Laubat es una aldea rural dentro de la localidad de Lagunita Salada, en el departamento de Gastre (que con Telsen, iban a ser las dos zonas habilitadas a la megaminería). Viven 60 personas divididas en 18 familias y se emplaza a solo 30 kilómetros de donde la compañía extranjera tenía sus máquinas listas para comenzar a trabajar formalmente, aunque ya desde hace años vienen haciendo operaciones de exploración y cateo, el paso previo a la explotación. Allí vive Mabel, docente. Está recién operada, pero igual se puso una faja y salió a festejar: “Quienes vivimos en la meseta estamos muy agradecidos a todo el pueblo, por el no rotundo. Si ganamos es porque la gente está concientizada de lo que es vivir sin agua”.

Su comunidad lo sabe bien. “Hace 10 meses se secó el pozo que nos abastecía, de sólo 8 metros de profundidad. Ya no tenemos agua. Es desolador lo que vivimos, muy triste, no tenemos lo más importante para la vida. Cuando nos traen, es de comunidades cercanas, pero no nos alcanza; estamos condicionados a usar pocos litros por día. No podemos producir nada, varias familias tienen huertas, quintas, animales, ¿cómo hacemos para pensar el futuro?”.

El colmo se dio hace veinte días. “Se rompió un camión cisterna que vendría a traernos agua y el mismo vicepresidente de la comuna de Lagunita Salada, Carlos Milanahuel, llamó a Pan American Silver para que pagara el flete. Estamos indignados. Le piden que nos traiga agua a la empresa que viene a sacárnosla”. La bronca, la resignifica en esperanza: “Solo nos queda seguir resistiendo en el lugar, denunciando y difundiendo lo que nos pasa. Me impactó mucho ver estos días a muchos niños conscientes de lo que están defendiendo, con lemas en carteles, remeras, en sus manitos, defendiendo su propio futuro”.

“La lucha no tiene dueño”

Las y los trabajadores también jugaron un rol importante en dar vuelta la historia. Tomás Montenegro es el secretario general de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) Chubut. Describe una de las causas principales del triunfo: “No hay persona ni partido que puede adjudicárselo, porque la lucha no tiene dueño. Hicimos una pueblada inmensa, porque si sacás el porcentaje de gente movilizada respecto a la cantidad de habitantes, te das cuenta que la concurrencia fue tremendamente alta. Llegamos hasta acá por la conciencia colectiva construida en estas dos décadas”. La conexión con el pasado reciente es inevitable: “A 20 años de que la Argentina gritara ‘que se vayan todos‘, en muchos lugares se volvió a cantar lo mismo, como rechazo a la dirigencia política que nos trajo hasta aquí, sin escuchar y avasallando nuestra voz”.

En el transcurso de esta semana hubo hitos que cuenta Tomás: “Los pesqueros, por ejemplo, pararon el puerto de Rawson hasta que no cayera la ley, eso fue muy significativo. Más allá de diferencias entre sindicatos, unificamos acciones con la CTA Autónoma y la CGT del Valle, porque la minería nos afecta a todos por igual”.

Cuatro grandes gremios (Petroleros, Construcción, Camioneros y Comercio) se manifestaron a favor de la zonificación minera. Lo explica Montenegro: “Los pactos de la mesa chica de dirigentes no representan a sus afiliados, como por ejemplo ocurrió en Comercio, donde muchos empleados salieron a manifestarse en contra”. Un caso emblemático fue el de las acciones de protesta de empleadas y empleados del supermercado La Anónima.

Pese al cerco mediático

Claudia Barrionuevo es la Secretaria Adjunta de la CTA Autónoma. Tiene la voz ronca. “La voz que me queda de gritar hasta el hartazgo, por la bronca contenida, por el dolor, por la represión. Ahora hay que festejar, pero mañana ya hay que seguir trabajando, siempre en estado de alerta”, detalla desde Trelew, una ciudad con antecedentes de rebelarse ante las injusticias. Sin embargo, Claudia asegura que en las últimas horas se dieron las movilizaciones más masivas de la historia. “Y también fueron las más grandes de toda la provincia”.

¿Cómo se ganó? “Además de la masividad, tuvimos una reacción inmediata. Y la represión no asustó a la gente, al contrario, produjo mucha más bronca y necesidad de estar poniendo el cuerpo”.

¿Cómo se organizó? “Cada asamblea tiene sus representantes, cada ciudad también; las decisiones se llevan a una multisectorial, donde también participamos el resto de las organizaciones. Ahí se terminan aunando las estrategias de lucha”. Aclara: “La multisectorial no discute los mandatos de las asambleas, sino que organiza cómo llevarlos adelante”.

En cuanto a la relevancia de las y los trabajadores, Claudia desarrolla, sobre lo micro y lo macro: “Fue clave la participación de todos los actores de la sociedad. Desde los comerciantes que en sus negocios prohibieron el ingreso de los legisladores que aprobaron la zonificación, como los empleados que se pronunciaron en contra de sus propios gremios que estaban a favor del extractivismo; hasta los sindicatos que no pertenecían a ninguna de las centrales y que igual estuvieron en la calle unificando un grito de ‘no a la mina’. Pese al cerco mediático que tuvimos a nivel nacional, mostramos dignidad y entereza, fue impresionante”.

Las nuevas amenazas y la ola

Desde Rawson, la capital de la provincia y foco de las movilizaciones más gruesas, habla con “las emociones a flor de piel” Pablo Palicio Lada, integrante de la UACCh (Unión de Asambleas Ciudadanas Chubutenses) y referente histórico que arrancó con la militancia antinuclear en el siglo pasado.

Todavía sigue emocionado “por la ola imparable en cada ciudad, marchando dos veces por día cuando era necesario, sin que nunca decaiga la intensidad; por ver tanta gente que nunca había visto en la calle, por sentir que cuando las papas quemaron, el pueblo estuvo de pie”.

Pablo considera que la conquista se basa en que tras la victoria de Esquel en 2002, se multiplicaron las semillas. Y que hoy en cada barrio de la provincia hay alguna consigna alusiva a la defensa del agua; que muchísimos autos llevan calcomanías con lemas sobre la conciencia ambiental; que en múltiples negocios en vez de carteles con ofertas, se avisa que el agua no se vende, que se defiende. “La fuerza que emergió en estos días nadie la imaginaba. Fuimos una marea de personas y emociones, poniéndole límites a los corruptos y a los autócratas. A ellos, todo les volvió como un boomerang. Pero no podemos relajarnos, hay que celebrar y ponernos los guantes de nuevo, porque ya amenazan con nuevas cosas, como la idea de hacer un plebiscito por la zonificación. Arcioni debe entender que ya fue plebiscitada a través de toda la gente que salió a la calle”.

Chubut está quebrada por donde se la analice, pese a tener solo 500 mil habitantes y ser la cuarta provincia exportadora. Hay algo que ha madurado en esa sociedad, que plantea Pablo, iluminando un camino para el resto de los pueblos: “Cuando se toman las riendas para ser protagonistas del propio destino, suceden este tipo de cosas. Cuando se aguanta una represión como la que jamás vi en vida, que parecía una guerra con policías disparando a quien se le cruzara, suceden este tipo de cosas. Cuando nos empiezan a tener miedo, porque no tenemos miedo, la fuerza popular se hace imparable. Así construimos el Chubutazo”.

Nota

De la idea al audio: taller de creación de podcast

Todos los jueves de agosto, presencial o virtual. Más info e inscripción en [email protected]

Taller: ¡Autogestioná tu Podcast!

De la idea al audio: taller de creación de podcast

Aprendé a crear y producir tu podcast desde cero, con herramientas concretas para llevar adelante tu proyecto de manera independiente.

¿Cómo hacer sonar una idea? Desde el concepto al formato, desde la idea al sonido. Vamos a recorrer todo el proceso: planificación, producción, grabación, edición, distribución y promoción.

Vas a poder evaluar el potencial de tu proyecto, desarrollar tu historia o propuesta, pensar el orden narrativo, trabajar la realización sonora y la gestión de contenidos en plataformas. Te compartiremos recursos y claves para que puedas diseñar tu propio podcast.

¿A quién está dirigido?

A personas que comunican, enseñan o impulsan proyectos desde el formato podcast. Tanto para quienes quieren empezar como para quienes buscan profesionalizar su práctica.

Contenidos:

- El lenguaje sonoro, sus recursos narrativos y el universo del podcast. De la idea a la forma: cómo pensar contenido y formato en conjunto. Etapas y roles en la producción.

- Producción periodística, guionado y realización sonora. Estrategias de publicación y difusión.

- Herramientas prácticas para la creación radiofónica y sonora.

Modalidad: presencial y online por Zoom

Duración: 4 encuentros de 3 horas cada uno

No se requiere experiencia previa.

Docente:

Mariano Randazzo, comunicador y realizador sonoro con más de 30 años de experiencia en radio. Trabaja en medios comunitarios, públicos y privados. Participó en más de 20 proyectos de podcast, ocupando distintos roles de producción. También es docente y capacitador.

Nota

Darío y Maxi: el presente del pasado (video)

Hoy se cumplen 23 años de los asesinatos de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki que estaban movilizándose en Puente Pueyrredón, en el municipio bonaerense de Avellaneda. No eran terroristas, sino militantes sociales y barriales que reclamaban una mejor calidad de vida para los barrios arrasados por la decadencia neoliberal que estalló en 2001 en Argentina.

Aquel gobierno, con Eduardo Duhalde en la presidencia y Felipe Solá en la gobernación de la provincia de Buenos Aires, operó a través de los medios planteando que esas muertes habían sido consecuencia de un enfrentamiento entre grupos de manifestantes (en aquel momento «piqueteros»), como suele intentar hacerlo hoy el gobierno en casos de represión de sectores sociales agredidos por las medidas económicas. Con el diario Clarín a la cabeza, los medios mintieron y distorsionaron la información. Tenía las imágenes de lo ocurrido, obtenidas por sus propios fotógrafos, pero el título de Clarín fue: “La crisis causó 2 nuevas muertes”, como si los crímenes hubieran sido responsabilidad de una entidad etérea e inasible: la crisis.

Darío Santillán.

Maximiliano Kosteki

Del mismo modo suelen mentir los medios hoy.

El trabajo de los fotorreporteros fue crucial en 2002 para desenmascarar esa mentira, como también ocurre por nuestros días. Por aquel crimen fueron condenados el comisario de la bonaerense Alfredo Franchiotti y el cabo Alejandro Acosta, quien hoy goza de libertad condicional.

Siguen faltando los responsables políticos.

Toda semejanza con personajes y situaciones actuales queda a cargo del público.

Compartimos el documental La crisis causó 2 nuevas muertes, de Patricio Escobar y Damián Finvarb, de Artó Cine, que puede verse como una película de suspenso (que lo es) y resulta el mejor trabajo periodístico sobre el caso, tanto por su calidad como por el cúmulo de historias y situaciones que desnudan las metodologías represivas y mediáticas frente a los reclamos sociales.

Nota

83 días después, Pablo Grillo salió de terapia intensiva

83 días.

Pasaron 83 días desde que a Pablo Grillo le dispararon a matar un cartucho de gas lacrimógeno en la cabeza que lo dejó peleando por su vida.

83 días desde que el fotógrafo de 35 años se tomó el ferrocarril Roca, de su Remedios de Escalada a Constitución, para cubrir la marcha de jubilados del 12 de marzo.

83 días desde que entró a la guardia del Hospital Ramos Mejía, con un pronóstico durísimo: muerte cerebral y de zafar la primera operación de urgencia la noche del disparo, un desenlace en estado vegetativo.

83 días y seis intervenciones quirúrgicas.

83 días de fuerza, de lucha, de garra y de muchísimo amor, en su barrio y en todo el mundo.

83 días hasta hoy.

Son las 10 y 10 de la mañana, 83 días después, y ahí está Pablito, vivito y sonriendo, arriba de una camilla, vivito y peleándola, saliendo de terapia intensiva del Hospital Ramos Mejía para iniciar su recuperación en el Hospital de Rehabilitación Manuel Rocca, en el barrio porteño de Monte Castro.

Ahí está Pablo, con un gorro de lana de Independiente, escuchando como su gente lo vitorea y le canta: “Que vuelva Pablo al barrio, que vuelva Pablo al barrio, para seguir luchando, para seguir luchando”.

Su papá, Fabián, le acaricia la mejilla izquierda. Lo mima. Pablo sonríe, de punta a punta, muestra todos los dientes antes de que lo suban a la ambulancia. Cuando cierran la puerta de atrás su gente, emocionada, le sigue cantando, saltan, golpean la puerta para que sepa que no está solo (ya lo sabe) y que no lo estará (también lo sabe).

Su familia y sus amigos rebalsan de emoción. Se abrazan, lloran, cantan. Emi, su hermano, respira, con los ojos empapados. Dice: “Por fin llegó el día, ya está”, aunque sepa que falta un largo camino, sabe que lo peor ya pasó, y que lo peor no sucedió pese a haber estado tan (tan) cerca.

El subdirector del Ramos Mejía Juan Pablo Rossini confirma lo que ya sabíamos quienes estuvimos aquella noche del 12 de marzo en la puerta del hospital: “La gravedad fue mucho más allá de lo que decían los medios. Pablo estuvo cerca de la muerte”. Su viejo ya lloró demasiado estos casi tres meses y ahora le deja espacio a la tranquilidad. Y a la alegría: “Es increíble. Es un renacer, parimos de nuevo”.

La China, una amiga del barrio y de toda la vida, recoge el pasacalle que estuvo durante más de dos meses colgado en las rejas del Ramos Mejía exigiendo «Justicia por Pablo Grillo». Cuenta, con una tenacidad que le desborda: «Me lo llevo para colgarlo en el Rocca. No vamos a dejar de pedir justicia».

La ambulancia arranca y Pablo allá va, para continuar su rehabilitación después del cartucho de gas lanzado por la Gendarmería.

Pablo está vivo y hoy salió de terapia intensiva, 83 días después.

Esta es parte de la vida que no pudieron matar:

Revista MuHace 2 semanas

Revista MuHace 2 semanasMu 204: Creer o reventar

MúsicasHace 4 semanas

MúsicasHace 4 semanasSusy Shock y Liliana Herrero: un escudo contra la crueldad

AmbienteHace 2 semanas

AmbienteHace 2 semanasContaminación: récord histórico de agrotóxicos en el Río Paraná

ActualidadHace 4 semanas

ActualidadHace 4 semanasQue viva el periodismo: las respuestas a los ataques a la prensa

ActualidadHace 3 semanas

ActualidadHace 3 semanasLos vecinos de Cristina