#NiUnaMás

Rosario, el narco-Estado: plomo & humo. Narcofemicidios, violencia y extractivismo

La jefa de la Unidad Fiscal de Balaceras revela cuánto se pagan las amenazas y muertes por encargo, entre otras confesiones sobre cómo trabaja la justicia cuando el Estado es cómplice del narco. Una ciudad sitiada por el terror, donde las mujeres y los niños pasaron de ser intocables a principales víctimas. La relación entre extractivismo, pobreza y un sistema penitenciario corrupto. Y las organizaciones feministas y ambientales que explican cómo funcionan las lógicas de una ciudad en disputa. Por Claudia Acuña.

1. Balaceras: los tiros que nadie escucha

Juez: ¿Ocupación?

Narco: Contrato sicarios para tirar tiros a jueces.

La jefa de la Unidad Fiscal de Balaceras Valeria Haurigot tiene el brazo apoyado en el respaldo del sillón de cuerina negro y con ese gesto, que le eleva el hombro izquierdo, otorga a sus palabras un tono sport, digamos, que acentúa chasqueando las eses. Si fuera porteña podría calificar como canchera, pero la actualidad rosarina le quita frivolidad a todo: las balas fraguan bronce.

A menos de veinte centímetros está sentado un muy joven empleado judicial, con la cara casi pegada a una pantalla enorme y con auriculares blancos XL clavados en las orejas: es el encargado de las escuchas telefónicas a las bandas narcos que intentan dominar la ciudad con ráfagas de plomo. Parece concentrado en esas conversaciones clandestinas, pero algunas preguntas, o quizá las respuestas, lo obligan a mirarme directo a los ojos.

La oficina es estrecha y contiene cinco escritorios, tres muebles para archivar expedientes, un mapa que hace falso equilibrio en la pared y un problema enorme: se calcula que este año la ciudad soportó el azote de ocho balaceras por día que dejaron un promedio de dos víctimas diarias: 524 personas baleadas, según datos del Ministerio de Seguridad de Santa Fe. Miro alrededor y saco un cálculo simbólico: más de 500 investigaciones judiciales en 7 metros cuadrados. Es como filmar The Wire en un tupper. Pero estamos en Rosario y este tupper ya fue baleado cuatro veces.

Coraje entonces es lo que transmite la fiscal de Balaceras cuando le pregunto si tiene miedo. Responde:

–He tenido miedo en circunstancias concretas, pero lo voy pudiendo superar.

Luego responde todas las preguntas con una catarata de datos que recorren lo sistémico y lo biográfico con pinceladas precisas que describen el cuadro general y, a la vez, el alma humana. Por ejemplo:

¿Cuánto se paga una balacera?

Cuatro mil pesos la ráfaga, 150 mil el homicidio, pero la balacera a la estación de servicio, que implicó páginas y páginas de tinta, reproches políticos, produjo cambios en el sistema de patrullajes y expuso a la comunidad a una situación de pánico y peligro, se pagó con un par de zapatillas.

¿Qué desata una balacera?

Acá en Rosario tenemos a Messi y al Guille Cantero (líder de Los Monos)….

Uno hace goles…

Y Cantero ordena balaceras para pedir la revisión de su condena, por ejemplo… Es decir, las balaceras pueden hacerse para sacarle cosas al Estado, como el cambio de lugar de detención de un integrante de una banda, o para que le mejoren las condiciones de detención. Otra: la clásica extorsión a comerciantes. Te pido plata una, tres, cuatro veces, a la quinta te meto una balacera. Otra: deudas de droga. Me debés, no pagás, te baleo. Otra más: un soldadito te consume droga, vos, jefe, estás preso. ¿Cómo hacés para sancionar a tu empleado? En un trabajo formal lo suspendés o despedís, en este ordenás una balacera.

Nos relataron otra: madre e hija tienen su casa en una ochava, que parece ser la ubicación preferida para instalar un kiosco de venta de drogas. Las balearon ya tres veces para espantarlas. Buscan así que abandonen la casa y ocuparla.

Hay de esas también. Y está esta otra: la que tengo que dictaminar ahora. A la empleada de una pescadería no le gustó cómo la trató su jefa. Tenía una amiga que era conocida de alguien relacionado con un capo narco. A través de ella le pidió una balacera para asustar a su jefa. Cuando por las escuchas encontramos ese origen se lo contamos a la jefa, que es la víctima que hizo la denuncia. ¿Sabés que me pidió? Que no la encarcele: sabe que tiene dos hijas chiquitas y está sola. “Esas nenas no pueden vivir con su madre presa”. Estábamos hablando de eso con él cuando ustedes llegaron: ¿qué pena le doy?

El joven empleado judicial aparta los ojos de la pantalla y me mira.

El Estado Los Monos

Narco: Le tenemos que dar con todo a cualquiera que engachemos.

Soldadito: Sí, dale, vamos… que encima ando con unas ganas de tirar yo…

La fiscalía especializada en balaceras fue creada en septiembre de 2020: pleno coronarivurs. La ciudad ya había sufrido esa pandemia cuando en 2013 asesinaron al jefe de la narco-banda que llamaremos Los Monos si con ese nombre se comprende que en la actualidad se trata de una organización criminal integrada por civiles y agentes uniformados por el Estado provincial y nacional, que cumplen funciones en la Policía y en el Servicio Penitenciario. Apenas comenzó esta nueva ola de ataques la Fiscalía General convocó a una reunión. “Lo primero que nos preguntamos fue: ¿qué es una balacera? No hay un tipo penal que la reprima: hay abuso de armas de fuego, hay extorsión, hay homicidio, lesiones, etc., etc., pero la balacera no existe. Y el Derecho Penal es taxativo: la conducta a investigar y a sancionar tiene que estar bien determinada. ¿Y qué teníamos nosotros? Teníamos que pasaba una moto con dos ocupantes, y producía una ráfaga de tiros, a veces sin pedir nada a cambio, con lo que ni siquiera había extorsión. Entonces cambiamos la pregunta: ¿Qué están buscando? ¿Cual es el objetivo? Y ahí la respuesta fue clara: alterar el orden, producir terror. Y eso sí es un tipo penal: la intimidación pública. Así se decide crear esta unidad con un buen equipo de analistas (a cargo de las escuchas) y tres fiscales”.

¿Resultados?

Hoy cada fiscal tiene unas 200 personas presas en prisión preventiva. Como es una unidad nueva todavía ningún caso llegó a juicio oral.

La cifra justifica el tono de orgullo con el que relata el método de trabajo que han sistematizado: “A través de investigaciones muy meticulosas logramos una detención, secuestramos un arma, un celular y en lugar de quedarnos ahí, en la autoría del hecho, comenzamos a tirar de ese hilo hasta llegar a quién dio la orden, quién la moto, quién el arma, quién el dinero y cuál es la red que sostiene toda esa operación”. Lograron identificar así que en Rosario actúan seis narco-bandas. “El mundo criminal no es el mismo que décadas atrás. Hay un gran nivel de violencia y un muy fácil acceso a armas de fuego. No soy socióloga, pero entiendo que ha crecido la idea de sentirse representado por una organización criminal como posibilidad de ascenso social, porque de otra manera no vas a llegar a nada. Hay una brecha social muy grande. Los excluidos encuentran en estas formas violentas la única manera de tener notoriedad, reconocimiento, poder, ingresos. En sus celulares ves eso: cuando los detenemos se autobuscan en Google.

¿Notás que en esta nueva ola de balaceras hay un componente de género?

Sin duda. Incluso vino una investigadora del Conicet a nuestra unidad para investigar ese rasgo. Eso también cambió. En los códigos narcos las mujeres y niños eran intocables, especialmente aquellos relacionados con integrantes de las bandas. Pero ahora notamos que muchos de los que están presos dan órdenes a sus mujeres, madres, parejas, hermanas, para que lleven el negocio adelante.

No parece que tengan opción de negarse…

No, pero luego y ya en funciones no podés poner todo en una misma bolsa por el rasgo de género. Tenés mujeres que tienen poder de decisión y que compiten por su trabajo como compito yo con una colega. Mujeres que quieren ser líderes porque saben, quieren, les gusta, y pueden. Y tenés otras pobrecitas que son totalmente intercambiables, cuyas vidas no valen nada. Te nombro un caso: en las extorsiones del barrio Ludueña hay involucradas muchas mujeres. ¿Por qué? Porque son las únicas que pueden ingresar el chip del celular en las cárceles desde donde los jefes narcos presos dan las órdenes. Son casos que te hacen comprender que es muy difícil construir la respuesta punitiva de una mujer que forma parte de una organización criminal.

Es la segunda vez que mencionás delitos que se cometen dentro de la cárcel, donde se supone hay agentes estatales responsables de que eso no suceda… ¿Las balaceras se ordenan desde ahí?

Sí. La logística es afuera, pero la cárcel es el principal problema que enfrentamos porque no tiene ningún tipo de freno. Y no hablo del sistema penitenciario provincial: que quede claro, porque peor es el federal. Es un espanto, un horror, lleno de comunicaciones a cualquier hora. Los presos son empresarios que 24 x 7 están digitando sus negocios. Y terminamos dictando prisiones preventivas de personas que ya están presas.

La próxima prisión preventiva debería ser la del jefe del Servicio Penitenciario…

La responsabilidad estatal la encontramos en todos lados, ya sea por acción o por omisión, como por ejemplo cuando está habilitando el poder de la organización permitiendo que se haga cargo de un sector determinado del barrio donde ejerce sus funciones de venta, pero donde también provee comida, divertimento, cierta posibilidad de abuso sexual en relación a niñas y adolescentes del entorno. Son estas acciones cotidianas las que explican el poder enorme que tiene la organización criminal y su proliferación. Pero también hay acción u omisión del Estado cuando no controla que le vendió mil balas a una persona que a la siguiente semana puede comprar otras mil.

Otros territorios dominados por bandas narcos se caracterizan por las actividades que convierten a las mujeres en mercaderías descartables, negociables. ¿Notás eso también acá?

Sí, pero creo que es porque hay una gran explotación de la vulnerabilidad en general. Lo veo más por ese lado. La organización capta porque acá las infancias sufren mucho. Veo niños y niñas totalmente desprotegidos, que cuando los llevan y los encierran para atender un búnker no se fijan en el sexo. Lo que más noto en relación a las mujeres es el manoseo enorme con imágenes, videos, fotos, que les propcionan satisfacción a los que están presos. Y no sabemos hasta qué punto hay un consentimiento de las mujeres que ahí aparecen.

Finalmente, ¿cómo terminamos con las balaceras?

En primer lugar, repensando las políticas penitenciarias. Y hay que repensar el 100 por ciento. Todo. Porque no es lo mismo una población carcelaria con mayoría de personas detenidas por robo que con dominio de población narco. La narcocriminalidad genera violencia extra e intra muros.

Concretamente, ¿qué hay que repensar?

Dónde hay que endurecer y dónde hay que aflojar.

¿Un ejemplo?

No podemos poner en la misma bolsa al que roba un estéreo que al que participa de una organización criminal narco…

Corta en seco la frase y sonríe.

“Estoy pensando que muchas cosas que te dije pueden sonar horribles… Te juro que acá estamos trabajando bien… Pero si te digo eso parecemos los directivos de una empresa fundida”.

La jefa de la Unidad Fiscal de Balaceras parece ahora hundida en su sillón negro y sí: el empleado judicial me mira fijo, a la espera de mi reacción o mi respuesta.

2. Femicidios territoriales: las cifras que nadie escucha

Soldadito: Ahora estoy acá, en la casa de la señora esa…

Narco: Bueno, bueno… no le cobres mucho… ¿me escuchaste?

Soldadito: Lo que dijiste…

Narco: Eso. La señora te va a dar una moneda y cuando la volvamos a visitar te va a dar otra.

La fiscal Luciana Vallarela alza su brazo para señalarnos las instalaciones de la Unidad de Violencia de Género: la fila de escritorios ocupa un pasillo. Su tarea es atender las denuncias de víctimas de violencia “que no sean delitos sexuales ni femicidios, porque esos casos los trabajan las unidades de homicidios”. Sin embargo, por interés personal, está llevando un registro que imprimió y tiene arriba de su escritorio. Es una larga lista con nombres, números de causa, fiscalía. Su actitud es la de quien espera que esa lista le importe a alguien.

Para ubicarnos, ¿en que situación estamos respecto de otros años?

Lo que cambió es que la mayoría de los asesinatos de las mujeres hasta el año pasado se daban en un contexto de relación de pareja. No tengo la estadística exacta, pero no superaban más de 10 femicidios y todos en contexto de una relación. La diferencia es que, al día de hoy, ya hay 54 asesinatos de mujeres, lo cual representa el 22 por ciento del total de las muertes de Rosario y la gran mayoría de los casos tienen otro contexto. De hecho, los que pueden clasificarse como “femicidio íntimo” son solo 4 casos. Todos los demás podrían tener que ver con estos contextos de criminalidad organizada. Es otro tipo de femicidio que no era el habitual en la ciudad de Rosario.

50 este año. ¿Y el anterior?

Cero.

¿Qué análisis hacés de esta escalada?

Hay que analizar cada caso para ver si se dan esas motivaciones de género que puedan dar cuenta de un femicidio. Quién es la mujer victima, pero también si son personas que integran las organizaciones criminales y si esa muerte puede tener como objetivo aleccionar porque, tal vez, esas mujeres fueron tildadas de infieles, traicioneras, o si tiene que ver con considerarlas objetos descartables, objetos fungibles dentro de la organización. Por ejemplo, si son los eslabones más débiles, como venta de drogas, vigilancia de búnkers: son mujeres que están consideradas algo fácilmente reemplazable. También, en otros casos, no son las que integran las bandas, son a lo mejor la familia o pareja de algún integrante de alguna organización criminal y eso tiene que ver con un “vuelto” por algo. Por venganza. Donde la venganza es al varón y eso termina victimizando a la mujer. Muchas de estas muertes que han ocurrido en las balaceras también podrían encuadrar como femicidios. Pero hay que hacer una análisis de cada caso para ser rigurosos con el concepto.

A priori, entonces, estamos ciegas porque no contamos con esa información. Pero algo sabemos: son demasiados casos y cambió la materialidad. Ya no son femicidios que se producen en contexto de una relación parental conflictiva sino de narcocriminalidad. Sin embargo, ese contexto no es nuevo para Rosario. ¿Qué cambió?

No ha habido en otros años tantas muertes de mujeres como este. Esta cifra es muchísimo más alta y por eso llama la atención. Pero también esa particular forma de violencia la vemos en nuestra oficina: en la relación de pareja también vemos balaceras o extorsiones, o mayor circulación de armas de fuego, que no eran las formas de violencia que veníamos atendiendo en los años anteriores.

La narcoviolencia impregna todo. ¿A qué te parece que responde?

A varios factores. A la violencia que vivimos últimamente: una disputa en el territorio por las bandas criminales. A que muchos jóvenes inexpertos y muy jugados en el ejercicio de la violencia sienten que su vida no vale y tampoco la de los otros. A que la pertenencia a estos grupos les da la posibilidad de cierto prestigio. A que ese sentido de pertenencia a un grupo, lamentablemente, no se los está dando el Estado o no lo consiguen en otro lugar. A que muchas mujeres se vuelcan a que su casa sea un lugar de venta de drogas porque están en una situación de extrema vulnerabilidad que hace que eso se convierta en una opción económica. Y a que la mayor participación de mujeres en la narcocriminalidad también tiene que ver con que muchos de los varones están siendo encarcelados y entonces ellas continúan con el negocio como una economía de supervivencia, siempre bajo las órdenes de la pareja que está encarcelada. Y en Santa Fe empieza a ser habitual que muchos de los hechos delictivos se ordenan desde la unidad penitenciaria.

Cuando estos casos llegan a las fiscalías, ¿toda esa información se analiza con una perspectiva de género?

Todos los funcionarios deberían estar formados para trabajar desde una perspectiva de género, no debería ser privativo de esta unidad. Pero justamente lo que proponíamos era analizar estas muertes ampliando la mirada para comprenderlas. Entiendo que producir información permite actuar. Si no, uno va a ciegas.

¿Deberían tratarse como femicidios?

Hemos hecho la propuesta a la fiscal regional. En este momento está en concurso el cargo de fiscal general y no es el momento para que tomen la decisión de tratar esas muertes desde una oficina de género.

¿Sos la primera que nota lo que estos 50 asesinatos representan?

No sé si hay alguien más. En mi caso el interés lo origina la inquietud de empezar a pensar y ubicar cuáles se podrían analizar con este contexto de femicidios producidos por la narcocriminalidad.

En nuestro Observatorio estamos aplicando el concepto de femicidio territorial que define estos casos…

El territorio es una clave. Lo que veo es que hay un abandono del Estado en territorio que deja el lugar más librado a estas bandas. Hay muchos jóvenes, chicos, de 14 años, que están jugados y el despliegue de la violencia es así, inusitado, fuerte. Sin límite.

En ese contexto, ¿con qué herramientas cuentan para detener esta escalada?

Se ha avanzado en la justicia federal en condenas a muchos miembros de organizaciones. La gran mayoría de cabecillas están detenidos. Pero muchos hechos se siguen haciendo desde el servicio penitenciario y eso requiere políticas públicas a largo plazo. Había experiencias interesantes de trabajo en territorios, pero al día de hoy esos dispositivos se han discontinuado. Hoy no se está haciendo nada en ese sentido. El programa Nueva Oportunidad no tiene la misma fuerza, está vaciado de recursos. Solo desde la justicia no se puede solucionar: requiere de acuerdos políticos a largo plazo.

En tu área, ¿tenés recursos suficientes para abordar casos de violencia?

Siempre son insuficientes para la cantidad de casos. Recibimos aproximadamente 40 denuncias diarias por violencia y somos cinco fiscales mujeres, con grupos de trabajo que son bastante reducidos para el caudal de denuncias. Y esos equipos mayoritariamente están integrados por pasantes contratadas, que tienen un tiempo de duración corto en esos trabajos y eso genera un recambio. Es difícil capitalizar formas de trabajo y modalidades, así que es complicado. Además tampoco hay muchas herramientas públicas efectivas por parte de otros poderes del Estado para abordar la situación de las mujeres. En general la mujer que viene a denunciar también sufre una situación de vulnerabilidad económica, de falta de vivienda que hace que muchas veces viva con su agresor, y esas políticas son temporarias. Existen centros de protección o refugios, pero el Estado no ayuda en temas de vivienda o conseguir un trabajo. Hay subsidios que duran seis meses y de un monto que no alcanza para sostener ni a ellas ni a sus hijos. Es todo temporario, nada efectivo ni a largo plazo, y que dificulta mucho a las mujeres sostener las denuncias. Muchas dicen que quieren retirarla porque hay falta de acompañamiento para esperar los procesos.

¿Cuánto dura ese proceso?

A veces con una abreviada logramos condena. Si tenemos que ir a juicio, lo fijan a dos años. Ese proceso en soledad es muy difícil de hacer. Ese sostén que no está lo suplen las organizaciones barriales y políticas de mujeres que haya en los barrios. Los laburos que hacen para acompañar y sostener los procesos judiciales son fundamentales para que se pueda avanzar: hacen lo que el Estado no hace.

¿Y en los barrios el Estado qué ofrece?

En algunos hay centros para recibir las denuncias. Hay situaciones que no deberían llegar a la fiscalía sino resolverse en ámbitos territoriales. El sistema es clasista, machista, burocrático, y el paso que hay que dar para llegar hasta acá no es gratuito. Más para una persona que no tiene recursos. Si tenés recursos no la pasás tan mal como si no tenés nada.

También tenés que tener tiempo…

Ni hablar. Para tramitar una restricción de acercamiento tienen que venir al centro de la ciudad. En colectivo. No es gratuito.

Tampoco obtienen generalmente lo que buscan…

Hay situaciones tan diversas y las mujeres siempre quieren que la persona que la agredió esté presa. Y hay que pensar otro abordaje de violencia porque el sistema carcelario está claro que no es la solución.

Por lo que se ve en Rosario es el problema.

La cárcel es reproductora de la violencia machista. Lo vemos nosotras con el porcentaje de reincidencia. Los que han sido condenados y recuperarn la libertad, los volvemos a encontrar con nuevas denuncias.

Quién cuida a las que cuidan

Narco: Los canas están pidiendo mucha plata.

Jefe policial: Ni ahí, boludo. Están

re-locos estos. ¿Cómo van a pedir más si no tienen nada?

Narco: Bueno, fijate; si no, vemos…

Jefe policial: Los sicologean. Aguantá, flaco. Vamos a esperar un toque.

Y si no, dale.

En un rato hay asamblea de la multisectorial feminista de Rosario, así que llega al legendario bar El Cairo con el tiempo justo para la charla y por eso va al grano. Majo Poncino es militante del Movimiento Evita, vino a Rosario hace 18 años para estudiar Ciencias Políticas y ahí vive hasta hoy, aunque su trabajo la obliga a viajar a Buenos Aires: ocupa un puesto en la Jefatura de Gabinete. Es justamente esa condición de feminista, militante y funcionaria la que le otorga a sus palabras un extraño bonus track. “Cuando empezaron la masividad de los hechos, sobre todo en agosto, algunas organizaciones nos empezamos a juntar para construir un diagnóstico sobre qué nos pasaba como ciudad. Hay un correlato político estructural acá en Rosario: hace muchos años que está inmersa en una discusión en torno a la inseguridad y lo narco, y el escenario es la disputa territorial. Recuerdo que cuando empecé a militar ya hacíamos jornadas solidarias como forma de respuesta a las disputas territoriales en el barrio Nuevo Alberdi, en Empalme.

¿Hoy lo siguen haciendo?

Yo lo sigo haciendo. Es por ahí, por empoderar la organización social, porque es la comunidad desde donde se pueden encontrar salidas. El tejido social es fundamental. Ahí es la discusión más fuerte. La valorización del territorio. No perder el espacio publico. Y con las balaceras nos quieren correr de la calle, de la vereda.

¿Esas disputas territoriales se expresan ahora en el cuerpo de las mujeres?

Los códigos barriales de “acá no se roba, los ancianos, niños y mujeres no se tocan”, se rompieron. Ahora es al azar. Y el blanco son las mujeres. Por un lado, porque cumplen roles en esas organizaciones, porque el que las comandaba está en la cárcel; y por el otro, porque son víctimas colaterales pero de un sistema que las expone, porque las mujeres somos las que estamos en el espacio público llevando a los chicos a la escuela o acompañando a nuestras hijas al colectivo. Por eso hay que entender el juego como un entramado entre el espacio publico, el rol de las mujeres y cómo se disputa territorio. Nosotras decimos que por eso mismo lo que produce esa violencia son femicidios.

En un contexto así, ¿qué le demanda el movimiento feminista al Estado?

¿Qué vamos a discutir con el Estado? Hay una discusión de fondo eterna sobre cuál es la intervención que debe tener el Estado en los territorios. La solución no es resolver la inseguridad con más policías, sino que una de las posibles soluciones es intervenir los barrios de una mirada socioestructural más integral: luz, zanjeo, desmalezamiento, generación de trabajo. Cuando valorizás los territorios también desnivelás la fuerza de la violencia para que el barrio genere más comunidad. Si tenemos barrios populares sin acceso a los servicios, donde ni entra el colectivo, los excluís y la única alternativa para los jóvenes que viven ahí es que sean soldaditos.

¿Cuál sería entonces la agenda feminista para Rosario?

Quiénes cuidan a las que cuidan es un interrogante que nos hacemos hoy en este contexto. No es que solo hablamos de una agenda sectorizada y de violencia por motivos de género, en la cual los femicidios y los transfemicidios siguen siendo un número vigente. No queremos quedarnos en un feminismo institucional que solo recoge demandas de género y consignas. Queremos políticas concretas integrales, que le den la accesibilidad al territorio.

¿Por ejemplo?

Queremos la ley de humedales. El humedal es territorio en términos integrales: es tierra, naturaleza, animales, cambio climático, y eso es disputa territorial. También lo que queremos discutir es el concepto de “buenas y malas víctimas”. Ninguna de las mujeres que cumplen algún rol en la organización narco o fueron víctimas colaterales de las balaceras son “buenas” o “malas”. Somos todas y todos víctimas de un mismo sistema que excluye por igual a la persona que fue baleada esperando el colectivo y a la que cumple un rol en esa organización por una necesidad. Es central discutir esto, visibilizar la violencia en sus múltiples formas en una ciudad en la que tenemos 70 mil viviendas vaciás y hay una reinversión en el proceso agroexportador.

¿Cómo integramos la discusión de lo narco, los femicidios y el humedal?

No podemos discutir agendas sectoriales. Como militante feminista quiero discutir cómo se distribuye la tierra o cómo generamos acceso a viviendas en forma igualitaria. Y voy a discutir todo eso con perspectiva de género, sí. La discusión central tenemos que hacerla en lo sociourbano, lo geoterritorial, en cómo pensamos ciudades más accesibles y feministas. Tenemos que discutir todo: la casa, la salud, el trabajo, el barrio. Tenemos que discutir el poder. Porque somos las mujeres las que todavía sostenemos el tejido social en los territorios más castigados.

La resistencia en los barrios sigue siendo una tarea de las mujeres, pero las organizaciones feministas no tienen en sus agendas estos reclamos

Hoy por hoy el movimiento transfeminista atraviesa una crisis de representación. Y en ese sentido tiene la misma complejidad de un actor político cualquiera. De todas formas la resistencia deviene de las redes que nosotras construimos. Por momentos hay un nivel de desgaste que no está mal que lo tengamos. Hay una discusión de cómo el movimiento va instalando las agendas que nos bajan, pero seguimos en las calles: en Rosario el 8 de marzo fuimos casi 50 mil. Sin embargo el 3 de junio nos pegó un cachetazo y visibilizó un síntoma: estamos atravesando una crisis política. Les decía a la compañeras: ¿cómo podemos en esta ciudad donde nos mataron más de 50 mujeres tener media plaza? La consigna Ni Una Menos ya no alcanza.

3. Ecocidio

Narco: Escuchá: pude rescatar 300 mil pesos. No conseguí más. La mina tiene dos hijos. No la arruines, porfa.

Jefe policial: Está bien. Te estoy dando una mano grandisima.

Narco: ¿La van a arrestar o puede seguir trabajando?

Jefe policial: Mejor que se haga humo.

Rosario es una ciudad bella que seduce con una combinación exquisita: la urbe y el río. Su costanera es un balcón panorámico que permite apreciar los humedales que le dan aire, horizonte, respiro. Hoy son la escena del crimen: solo este año fueron quemadas 95 mil hectáreas, según el informe satelital que realiza el CONAE. La Multisectorial en Defensa de los Humedales calcula que en los últimos dos años el fuego castigó a un millón trescientas mil hectáreas.

Sobre la ribera deslumbran las altas torres construidas en los últimos años, un boom inmobiliario financiado por el dinero de la soja y sospecha de lavado. El abogado Sebastián Sancevich completa el mapa urbano: 35.061 familias viven en 112 barrios precarios, donde solo el 1,79% accede al agua corriente, el 2,68% tiene cloacas y el 5% luz. Esa es también la escena del crimen. Otra: el puerto privatizado. En agosto de este año incautaron 1.658 kilos de cocaína que partieron de la terminal que controla la empresa agroexportadora Vicentín.

Ahora mismo mientras nos encontramos con tres integrantes de la Multisectorial en Defensa de los Humedales en una esquina céntrica –que si fuera porteña sería una top de Palermo o Recoleta– nos recibe una balacera. Hay un cadáver en medio del asfalto, cuatro o cinco patrulleros y alguna gente mirando el terror, pero a los pocos minutos lo que queda es la policía recogiendo el cuerpo y gente almorzando en el bar de esa esquina, charlando de temas diversos. En nuestro caso, el menú es pizza y resistencia.

¿Cómo es la vida en la ciudad que se puso más violenta e irrespirable?

Antonella: Invivible. Si no te matan las balas, te mata el humo. En 2020, en el mismo momento en que estábamos encerrados por la pandemia, nos estaban prendiendo fuego. Ahí comenzó la multisectorial, en esa paradoja de querer protegerte porque decían que tenías que quedarte aislado por cuestiones de salud, pero teníamos igual que salir parar exponer en un acto público y político las quemas. Tenías que quedarte en tu casa por una virus que afectaba el aparato respiratorio, pero al mismo no podías respirar aire.

¿Por qué nos acostumbramos a lo invivible?

Antonella: No hay que acostumbrarse.

Irina: Se viven ajenos algunos problemas. Nos falta de alguna manera incorporarlos a la vida propia, porque el tema de violencia, para mí, se fue metiendo de a poco. Vivo hace siete años acá, soy de Bariloche. Cuando llegué, veía y sentía que, en realidad, acá no pasaba nada. Pasaba, pero tan lejos que no lo vivenciaba. Ahora, y desde hace un año, hay balaceras a tres cuadras de mi casa, y matan gente en la esquina. Las personas que vivimos en sectores de clase media lo vemos más de cerca..

Pero el humo afectó a todos…

Irina: Funciona al revés, porque el problema de la violencia es tan fuerte que el humo queda lejos, por más que se levanten y lo respiren. El humo me afectó ayer y en diez años quizá puedo darme cuenta de cómo me está enfermando hoy, pero mañana me pueden matar en la calle. Es más inmediato.

Antonella: Hay un estudio que revela el mapa de la pobreza y el de la contaminación: coinciden. Hay un montón de población urbana que se asienta a los costados del curso de agua y son todos cursos contaminados. Hay basurales. Vierten desechos al río, siendo que hay una ley que prohíbe. Si miramos las costas tenés los dos polos: megatorres con oficinas o gente muy pobre que se fue a vivir ahí porque encontraron el recurso de la pesca.

Ivo: La violencia atraviesa esta ciudad en todo sentido. Es intencional y es sostenida: no pasa porque sí. El río nos lo advierte: vemos que hay un fuego intencional que tiene objetivos económicos, ganaderos, inmobiliarios y que no termina porque nadie lo detiene: es sostenido. El humo afecta a todos: no se salvan ni los ricos. Modifica tu día a día: tenemos que adaptarnos para no pasarla peor. Ponés un trapo húmedo abajo de las ventanas, rejillas de ventilación, tenés todo cerrado, no hacés actividad física porque te hace mal. Organizás así la resistencia al humo, pero hay una resistencia imposible de organizar que es la del cuerpo: no podemos dejar de respirar. Y recién lo vivimos cuando pasamos por la costanera: el delta ahora mismo se está prendiendo fuego y si el humo no llegó a la ciudad es porque el viento lo llevó para otro lado.

¿Qué los llevó a organizarse y salir?

Antonella: La pandemia nos trajo una paradoja: había tiempo. Eso permitió que algunes pudiéramos dedicarle tiempo a organizarnos. También teníamos miedo.

Ivo: El click lo hizo la contradicción entre enciérrense, tengan todo bien ventilado y no poder abrir las ventanas porque te asfixiaba el humo. En ese momento decidimos salir. Entendimos así que la justicia social que militábamos en tantas organizaciones es sinónimo de justicia ambiental: el agua que falta en muchos barrios es el humedal que estamos defendiendo. El desafío es lograr que la gente entienda que tenemos que defender el sustento de la vida.

¿Cómo lograron que lo entiendan?

Ivo: Lamentablemente fue el humo. Si no hay humo y convocamos a una movilización vamos mil personas, pero si hay humo llegamos a diez mil. De todas formas creo que la multisectorial logró que el ciudadano común comprenda la importancia de los humedales en contexto de crisis climática.

De nuevo: ¿cómo lograron que se comprenda la importancia de los humedales?

Irina: Con comunicación. Pudimos explicar las cosas sin mucho tecnicismo. Eso también es mucho laburo. Y hablándole a las familias, yendo a las escuelas, a los barrios.

Ivo: La multisectorial hizo un buen trabajo de compilación de información precisa y confiable, que explica no solo el origen del humo, sino cómo se relaciona eso con la vaca o con la mansión de lujo que ves en los humedales.

Antonella: Estamos informando a los medios.

Irina: Porque no hay infomarción oficial. Y eso dice un montón del problema.

Antonella: Cesar Massi, una persona militante como nosotros, con su tiempo y su mouse, fue haciendo mediciones con el sistema satelital. Si esta persona ciudadana no se tomaba el tiempo para hacerlo no teníamos registro de lo que estaba arrasando el fuego. Eso lo tiene que hacer el Estado. Pero el Estado se encarga de ocultar, no de registrar.

Por último: ¿qué opinan sobre el estado de la ley?

Ivo: Como multisectorial estamos seguros de que queremos la ley consensuada o nada. No de capricho, sino porque es una ley que surge de un trabajo arduo y colectivo, que tiene el aval de la ciencia, la academia y más de 500 organizaciones de todo el territorio. Y hay cosas que no queremos negociar, como la moratoria, que prohíbe las nuevas actividades productivas o la extensión de las ya existentes desde que la ley se sancione hasta que se implemente, porque pueden pasar cinco años hasta que hagan los relevamientos territoriales. Y en ese lapso pueden arrasar con todo. El Delta tiene 2 millones de hectáreas y en dos años se quemó la mitad. Imaginate en cinco.

#NiUnaMás

Informe femicidios 2025: el año del negacionismo de Estado

Por el Observatorio de Violencia Patriarcal Lucía Pérez

Femicidios y transfemicidios: 271

Tentativas de femicidios 243

Infancias huérfanas por femicidios 153

Femicidas suicidados 31

Marchas para exigir justicia 223

Si la única verdad es la realidad este 2025 es contundente. La cifra de 271 femicidios y transfemicidios no alcanza, sin embargo, a dar dimensión real de lo que significan estos crímenes en los que el Estado tiene una responsabilidad directa, que es justamente lo que nos advierte este año. La intervención sistémica y decidida, convertida en política de Estado, para negar la figura de femicidio es parte de esta realidad que deforma los datos y la información pública “hasta distorsionar esa verdad para amoldarla a su perspectiva”, tal cual no advierte Hanna Arendt en su libro Los orígenes del totalitarismo. El objetivo, nos alerta, Arendt, es que ya no podamos distinguir lo verdadero de lo falso.

Esta operación que fue definida conceptualmente como “negacionismo” es analizada en clave contemporánea por la filósofa italiana Donatella Di Cesare en su libro Si Auschwitz no es nada. “Los negacionistas -que operan como dobermans del pensamiento- que nos preguntan por una cifra -¿hay 6 millones de judíos exterminados por el Holocausto? ¿hay 30 mil desaparecidos por la dictadura Argentina?- no tienen una duda real. De hecho ni siquiera son dudas: son intervenciones políticas.” Lo que hacen con esa pregunta es negar o aminorar esos hechos. “Su pretensión es hacer pasar a las víctimas por farsantes, a los testigos por mentirosos y a los sobrevivientes por falsificadores”.

¿Por qué?

Responde Di Cesare: “porque los primeros en instalar la negación fueron los perpetradores de los crímenes cometidos”.

¿Hay entonces 271 femicidios y transfemicidios?

Sí y también hay más, que han quedado ocultos tras el procedimiento negacionista estatal destinado a disminuir la cifra y a dificultar el acceso a la información a los sistemas de control ciudadano, tales como los que realizamos en nuestro Observatorio.

Una posible conclusión: al aplicar este procedimiento negacionista a los femicidios y transfemicidios el Estado está confesando su participación.

Veamos cómo.

En Argentina este año se avanzó un paso más en el proceso negacionista: la construcción de las cifras que se adecuen al objetivo ideológico de quienes administran el Estado. Para lograrlo tienen a su favor el manejo total de las herramientas y la capacidad absoluta de trabajar en todos los campos hasta obtener el resultado deseado y a través de cada eslabón que compone al Estado:

Poder Judicial: Jugó un rol decisivo en esta operación al negar la figura de femicidio en casos concretos-el crimen de la periodista Griselda Blanco es uno de los más dramáticos ejemplos-, y recaratulando otros en instancias de apelación. El primero fue el de Lucía Pérez, justamente el que originó el primer Paro de Mujeres. No hay ni siquiera pudor en ocultar su intención.

En estos días de diciembre, además, la Corte Suprema de Justicia de la Nación deberá pronunciarse sobre el primer caso de femicidio que llega a esa instancia y ya se sabe que las opiniones de los jueces están divididas porque tuvieron que recurrir a la convocatoria de dos miembros más para que se expidan. El resultado incidirá en la aplicación de esa figura penal en todos los restantes.

Julieta González desapareció el Día de la Primavera de 2016. Tenía 21 años. Su cuerpo fue encontrado en un descampado de Cacheuta, Mendoza, atado de pies y manos y con un golpe en la cabeza. En la investigación judicial se encontraron rastros de piel del imputado bajo las uñas de Julieta, sangre de Julieta en su vehículo y búsquedas en internet que había hecho el sospechoso sobre si podía «detectar ADN de fetos en cadáveres» y «cómo deshacerse de un cuerpo», lo que reforzó la hipótesis de que la había matado al enterarse de que estaba embarazada. Todas pruebasque involucraron a Andrés Di Cesare, un joven de 26 años, hijo de un notable empresario local, con el que tenía una relación, aunque ambos tenían pareja. El tribunal de primera instancia consideró el crimen como homicidio simple y condenó a Di Cesare a 18 años de prisión. En la apelación fiscal el tribunal de Casación aplicó la figura de femicidio y lo condenó a reclusión perpetua. Apeló entonces la defensa y ahora es la Corte Suprema de Nación quien debe decidir si se aplica la figura o no. La duda: si está acreditada la relación entre la víctima y su victimario. En fallo de primera instancia que negó la figura femicidio el tribunal argumentó que “para que se configure la relación de pareja debe existir cierta singularidad, notoriedad y estabilidad entre los miembros de la misma, aun cuando se base en una relación fundamentalmente de contenido sexual. Esta referencia a lo sexual indefectiblemente debe llevar un cierto compromiso emocional puesto que de otro modo caemos en la mera genitalidad, lo que por cierto no permite por sí configurar el concepto de pareja”. (SIC) También se dedicó -como ya es costumbre y a pesar de que los tratados internacionales suscriptos por el Estado argentino lo impiden- a analizar la conducta de la víctima, a quien consideró “decidida, independiente y de personalidad extrovertida”, negando así la otra condición legal para aplicar esa figura: la de vulnerabilidad y desigualdad.

El solo hecho de que existan dudas en el máximo tribunal de justicia sobre la aplicación de la figura de femicidio en este caso ya debe considerarse una señal de alerta que debería movilizar a todo el movimiento de mujeres y diversidades como aquel 6 de junio de 2015, pero no: así estamos este 2025.

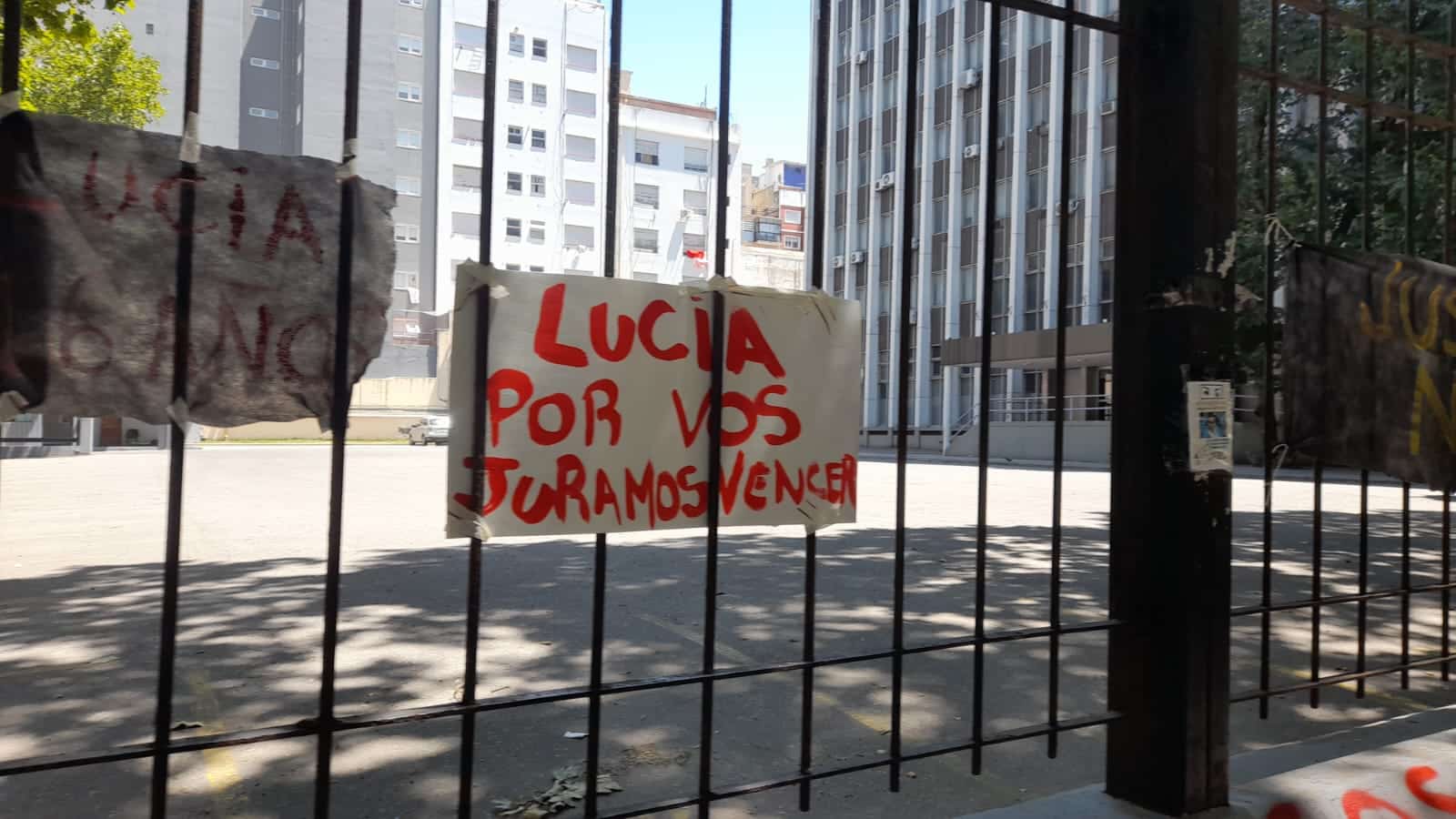

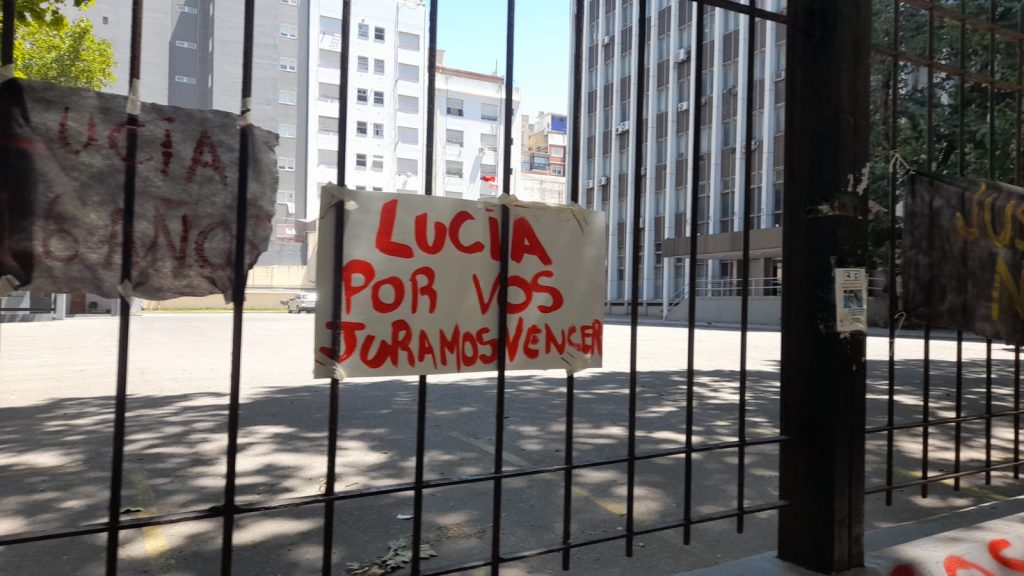

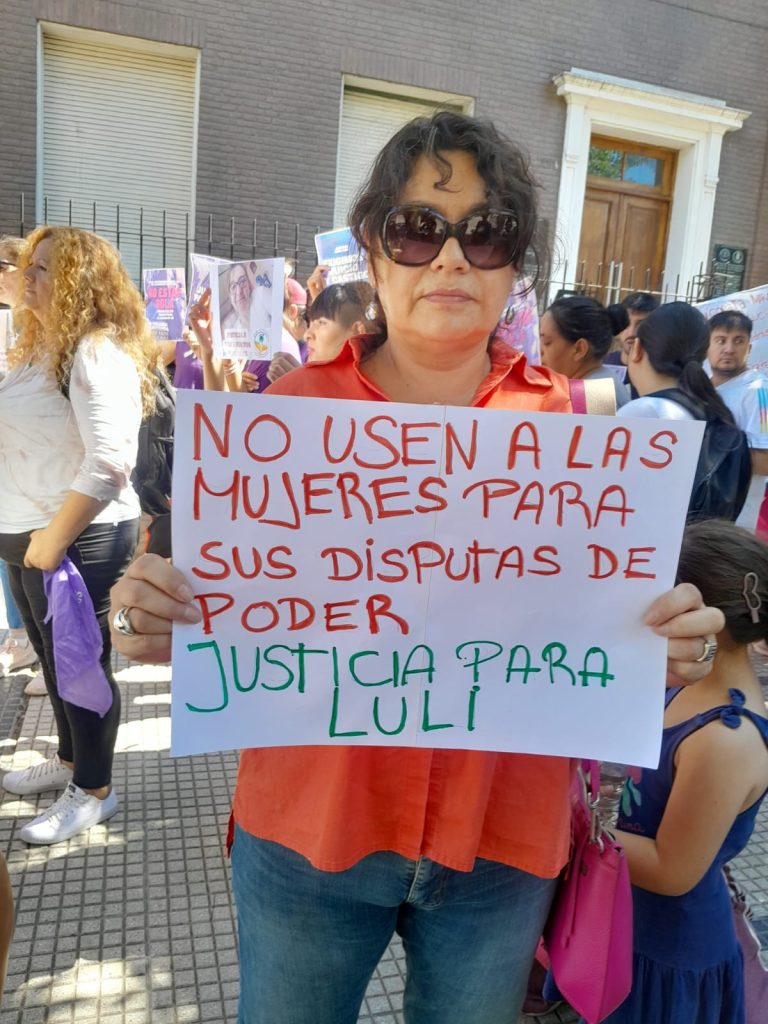

En la primera foto, parte de la acción llevada a cabo en Mar del Plata el último 31 de diciembre contra la libertad a uno de los responsables del femicidio de Lucía Pérez. En la segunda, el mismo día, imagen de la movilización de las mujeres en Tucumán por el sobreseimiento de los ex jugadores de Vélez Sarsfield acusados de violación.

Poder Legislativo: tiene en su agenda inmediata el tratamiento de leyes impulsadas por el Poder Ejecutivo, entre las más importante la que elimina del Código Penal la figura de femicidio, pero también la que criminaliza las “falsas denuncias”, aun cuando su incidencia es mínima en la realidad. No existen, por otro lado, ninguna iniciativa de la oposición para impulsar otro tipo de proyectos que aseguren las condiciones de contención y prevención de estas violencias. Ningún sector político trabajó en la declaración de emergencia de violencia de género ante el desmantelamiento de los escasos programas de ayuda a las víctimas, que han sufrido el mismo trato brutal que personas con discapacidad, por poner solo un ejemplo de sectores que han impuesto a los y las legisladoras la defensa de sus derechos a través de movilizaciones constantes y con claros reclamos que lograron así obtener el apoyo social necesario para presionar al Congreso, así como también iniciar amparos en la justicia que ayudaron a restablecer esos derechos: la motosierra es ilegal, hasta que el Congreso decida lo contrario.

Poder Ejecutivo: Este 2025 el Ministerio de Seguridad, a través del Sistema Integral de Estadísticas Criminales, dio a conocer las cifras correspondientes al año 2024. No figura ya el femicidio como delito. No hay datos oficiales, salvo el registro que da a conocer cada año la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de la Nación, que ha tenido que cambiar su sistema de contabilización de casos para adecuarlo a los compromisos internacionales, ya que hacerlo sólo a través de las caratulas judiciales implicaba validar el sesgo. Este año en el registro del Ministerio de Seguridad la violencia de género sólo está representada en el apartado “delitos contra la integridad sexual”, categoría penal donde se contabilizan, entre otros, las violaciones. En CABA aumentaron un 38%, cifra suficiente para encender la alarma, el grito, el reclamo.

Según los registros de nuestro Observatorio –que coinciden con lo que informó este noviembre la Defensoría del Pueblo de la Nación- las provincias más castigadas por los femicidios fueron Misiones, Neuquén, Santa Cruz, Chaco y Jujuy. En tanto los femicidios territoriales volvieron a golpear a Santa Fe (especialmente a Rosario) rozando los niveles de 2022, el año con mayor cantidad de víctimas.

Esta cartografía de la violencia femicida nos señala el dato que importa, la realidad que duele y la urgencia que nos interpela: la mayoría de las víctimas de esta violencia letal son las pobres. Lo señala también el informe de la Defensoría del Pueblo de la Nación (“En general, la mayoría de las víctimas de femicidio provienen de un estrato socioeconómico bajo.”) y lo determina la situación general que sufre esa población de mujeres y trans que ya no tiene ni los mismos derechos ni el mismo acceso a los mecanismos para garantizarlos que el resto de la población. La consecuencia es que tampoco tiene derecho a la vida. Lo que urge, entonces, es algo que hoy representa es la cifra que falta: la masiva solidaridad social de quienes, por sus privilegios de clase, pueden abrazar sus causas.

Año 2025

Femicidios por mes

Enero 31

Febrero 27

Marzo 27

Julio 27

Octubre 25

Junio 19

Abril 18

Agosto 18

Noviembre 18

Septiembre 16

Mayo 14

Diciembre 31

Funcionarios denunciados por violencia de género

Poder Ejecutivo 22

Poder Judicial 16

Fuerzas de Seguridad 12

Poder Legislativo 7

Iglesia Católica 4

TOTAL 61

Violaciones

| PROVINCIA | 2024 | 2023 | % de aumento | |

| CABA | 498 | 309 | 38% | |

| SAN LUIS | 61 | 52 | 18% | |

| CÓRDOBA | 261 | 229 | 12% | |

| CORRIENTES | 111 | 101 | 10% | |

| CHUBUT | 214 | 201 | 6% | |

| BUENOS AIRES | 2.307 | 2.242 | 3% |

Fuente: Estadísticas Criminales. Ministerio de Seguridad de la Nación

Femicidios territoriales

2025-2022

Santa Fe 104

Buenos Aires 35

Córdoba 4

Otras 10 provincias 11

TOTAL 154

#NiUnaMás

Lucía Pérez: la trama de la injusticia

“¿Por qué se procede de esta manera tan irregular y que revictimiza a esta familia una y otra vez para salvar a personas que se supone que son dos perejiles?” preguntó ayer el abogado Juan Pablo Gallego ante sucesivos cambios de carátulas, sospechosas reprogramaciones de fechas y maniobras que parecen revelar un entramado que busca la impunidad y la negación del femicidio de Lucía, que tenía 16 años. Ocurrió durante una audiencia en el que uno de los acusados pide salidas transitorias. El trasfondo de idas y venidas fue descripto por el abogado: “Lo que pasó es un hecho aberrante, que implicó la muerte atroz de una adolescente de 16 años en circunstancias probadas de narco criminalidad”.

Por Claudia Acuña

Hay que explicar lo inexplicable. Desde que el 8 de octubre de este año la Cámara de Casación modificó el segundo fallo por el crimen de Lucía Pérez para negar su femicidio se desató una catarata de maniobras –de alguna manera hay que llamarlas– para intentar liberar a sus femicidas.

El fallo de Casación confirmó la culpabilidad de Juan Pablo Offidani y Matías Farías y los condenó por los delitos de violación agravada por el uso de estupefacientes y por tratarse de una menor de edad, pero no por su crimen: Lucía simplemente se murió. Esta negación del femicidio tiene como consecuencia un disparate jurídico: por un lado, la familia apeló está decisión; pero al mismo tiempo esta apelación no puede avanzar hasta que no se determine el monto de la condena que le correspondería a Farías por esta nueva tipificación. Si es complicado de comprender, imagínense lo que significa para esta familia soportar lo que la obliga a padecer el Poder Judicial. A saber:

- Para poder determinar el monto de la pena que le correspondería a Farías –que en el segundo fallo y luego del juicio anulado había sido condenado por femicidio y por lo tanto a prisión perpetua– podría corresponderle entonces entre 8 y 20 años de prisión. Para establecer exactamente cuánto, de acuerdo a la evaluación de atenuantes y agravantes, se inventó un tribunal compuesto por tres jueces de diferentes juzgados. Serán los responsables de la audiencia de Cesura que, según dictaminó luego de una audiencia donde acordó con las partes –querella y defensa– cómo sería el procedimiento, se realizará el 29 de abril de 2026 y durante tres días.

- Imagen de la audiencia. A la izquierda, el abogado Juan Pablo Gallego. Arriba, la foto principal, la movilización que acompañó a la familia.

- Unos días después la familia recibió una notificación que le comunicaba que esa audiencia se adelantaba a septiembre. Como su abogado, Juan Pablo Gallego, no estaba ni enterado de esta anticipación –y además se encontraba en España para la fecha pautada– se presentó un escrito denunciado esta irregularidad y solicitando se mantenga lo debidamente acordado: 29 de abril de 2026. Así será.

- Un mes después hubo otra novedad: el nuevo fiscal –cuyo rol se supone que es acusatorio– pidió el cese de la prisión de Farías, aun cuando las instancias de apelación y de establecimiento del nuevo monto de pena estaban pendientes de resolución.

- Unos días después llegó el turno de Offidani: solicitó salidas transitorias. La audiencia que se realizó este miércoles en los tribunales de Mar del Plata fue para decidir si las otorgaban o no.

En esa audiencia el doctor Gallego sintetizó lo que todo este proceder judicial despierta como duda “¿por qué se procede de esta manera tan irregular y que revictimiza a esta familia una y otra vez para salvar a personas que se supone que son dos perejiles? ¿Hay algo más detrás de esta causa que permite forzar tanto los procedimientos judiciales? Si nosotros, como parte querellante, no renunciamos a que se le aplique a ambos la figura de femicidio y eso está todavía en trámite, ¿qué se busca con esto? ¿Qué se fuguen antes de que se resuelva la cuestión central?”

Como respuesta la doctora Romina Merino, abogada defensora de Offidani, propuso: “Miremos para adelante”.

El doctor Gallego replicó:

“Nosotros no vamos a dejar de mirar lo que pasó porque lo que pasó es un hecho aberrante, que implicó la muerte atroz de una adolescente de 16 años en circunstancias probadas de narco criminalidad y eso implica una doble responsabilidad del Estado: por tratarse de una menor y por estar frente a una banda que vendía drogas en la puerta de un colegio, delito por el que cumplen una condena ratificada”.

El juez de garantías que debe evaluar el pedido de Offidani tiene ahora cinco días para determinar si cumple o no con los procedimientos necesarios para obtener los beneficios de la libertad transitoria.

En tanto la familia de Lucía sigue esperando justicia.

Matías, el hermano de Lucía y sus padres Guillermo y Marta.

#NiUnaMás

Adiós a Claudia Rodríguez: la Trans andina que propuso politizar el amor

Referente del movimiento trans latinoamericano, activista, poeta, escritora y tanto más, escribió sobre su infancia, la militancia trans, la vida sexual y se autoproclamó Miss Sida en 2007. Claudia Falleció este 29 de Noviembre. Su pelea incluyó al pueblo mapuche, la educación pública, los sin techo, y planteó siempre una filosa crítica al neoliberalismo, que quita posibilidades de vida y las transforma solo en posibilidad de consumo. En uno de sus viajes a la Argentina compartió con la revista MU sus ideas sobre el orgasmo, el feminismo sin resentimiento, la creación, y por qué hay que politizar el amor. Un modo de homenajearla, de recordarla, y a la vez de volver a estar en contacto con un pensamiento y una acción que dejan una sensible huella cultural, artística y política.

Por María del Carmen Varela

Foto: Lina Etchesuri

NotaHace 4 semanas

NotaHace 4 semanasComienza un juicio histórico por fumigaciones con agrotóxicos en Pergamino

NotaHace 4 semanas

NotaHace 4 semanasAdiós, Capitán Beto

PortadaHace 3 semanas

PortadaHace 3 semanasOtra marcha de miércoles: video homenaje a la lucha de jubiladas y jubilados

Muerte por agrotóxicosHace 2 días

Muerte por agrotóxicosHace 2 díasConfirman la condena al productor que fumigó y provocó la muerte de un chico de 4 años

Reforma LaboralHace 2 semanas

Reforma LaboralHace 2 semanasReforma laboral: “Lo que se pierde peleando se termina ganando”