Nota

Colombia: autoprotección indígena contra la guerra

La Cordillera Central es uno de los principales escenarios de la guerra entre el ejército colombiano y las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia). La población rural, campesina e indígena, el sector más castigado por los enfrentamientos armados, se defiende a través de la Guardia Indígena. Por Raúl Zibechi

Un enorme desierto verde. Saliendo del aeropuerto de Cali, un mar de plantaciones de caña de azúcar tapiza la extensa llanura del Cauca, una de las regiones más fértiles del país, donde hace apenas dos décadas se extendían los cultivos cafeteros. “Es el negocio de los agrocombustibles”, brota desde el asiento trasero de la camioneta la voz de Manuel Rozental, médico que acompaña desde hace años al movimiento indígena del Norte del Cauca. Por la ruta Panamericana se cruzan “trenes cañeros” con su desmesurada carga hacia las refinerías que bordean la carretera, ante la mirada indiferente y casi perdida de hileras de afros que deambulan hacia sus precarias viviendas.

Casi una hora y llegamos a Santander de Quilichao, un pueblo grande y cansino de unas 70 mil almas, la primera ciudad del departamento del Cauca que aparece en la carretera. La población negra luce ampliamente mayoritaria, emigrada o desplazada por la guerra, ocupada en la zafra cañera y en el comercio local. La primera sensación es de inseguridad, quizá por el desorden reinante y, seguramente, por los comentarios de los compañeros de ruta, que no dejan de mentar que sigue siendo plaza fuerte de los paramilitares. Manuel deja su asiento a un par de guardias indígenas que lo ocupan en silencio, cargando sus bastones de mando que ostentan pequeñas cintas de colores.

Hacia la cordillera

Saliendo de la ciudad rumbo a la cordillera, en un santiamén desaparecen los cañaverales. Frondosas arboledas marcan el confín: los gigantescos samanes, el árbol de la lluvia, de extensas copas redondeadas capaces de cobijar un campo de fútbol, los floridos guayacanes, las monumentales ceibas verde cetrino, tulipanes y gualandayes de flores violáceas, cachimbos, cámbulos repletos de capullos rojos, higuerones y matapalos. Sobresalen las espigadas guaduas de troncos redondos y finas hojas, los bambúes tan apreciados por los campesinos. Sobre los arcenes, hileras de soldados observan los vehículos.

El ronquido del motor delata el desnivel. Las crestas se recortan sobre nubes y neblinas y0, allá abajo, a plomo, el río Palo recoge las aguas de las cordilleras. Sólo se ven montañas, cimas detrás de cimas, paredes verdes engalanadas por cascadas plateadas. En las laderas casi perpendiculares se prenden los cultivos: los bananos protegen los cafetales del inclemente sol ecuatorial, pero también los cultivos de pancoger, la yuca, el frijol y, más arriba en tierras frías, la papa y el maíz. Un abigarrado vergel comparado con la letanía monocorde del cañaveral. Llegamos a un sitio que denominan El Tierrero, el último poblado del resguardo indígena Huellas-Caloto. Giramos a la izquierda y dejamos el asfalto por una trocha irregular pendiente arriba. Luego de unos cuantos bamboleos el carro llega a El Damián, la vereda de la discordia, en el resguardo de Tacueyó. Primera sorpresa: debajo de los bananos ya no se ven cafetales, sino plantaciones de coca que crecen en las laderas soleadas a más de dos mil metros de altitud.

Desde mediados de marzo se producen combates entre los guerrilleros de las FARC y el ejército que se asentó, como suele hacerlo, en el punto más alto de la montaña. En sus incursiones los militares hicieron volar una caleta de los guerrilleros donde almacenaban explosivos y, dicen, acopios de marihuana. La onda expansiva mató a un indígena nasa, hirió a catorce y derribó las viviendas en un radio de más de cien metros. Desde ese momento los 800 pobladores de las dos veredas vecinas, El Damián y La María, se refugiaron en la escuela rural elegida hace tiempo como lugar de “asamblea permanente”, centro de reunión en casos de emergencia.

Sobre la escuela una gigantesca bandera blanca atada sobre una larguísima caña, pretende disuadir a los armados. Más de la mitad son niños, el resto madres y ancianos. Los varones salen durante el día a cuidar los cultivos y las gallinas, eludiendo los combates. El director, joven e indeciso, agradece la visita y pide que no se encienda el grabador. Ropa tendida y colchones sobre el suelo desplazaron bancas y pupitres. Aunque los nasa desbordan las instalaciones desde hace una semana, salones, baños y pasillos lucen aseados delatando una férrea organización interna.

Una cartilla elaborada por la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca señala que en caso de emergencias la población acude a los sitios de asamblea permanente, espacios de “resistencia indígena definidos en asamblea, espacios para la protección, la reflexión y el análisis comunitario”. Añade que se trata de resistir juntos “respetando la diversidad y la diferencia para que la tierra del futuro sea un tejido de conciencias colectivas y de autonomías en equilibrio y armonía con todos los seres de la vida”.

En 2004 la guardia indígena recibió el Premio Nacional de Paz que otorga todos los años un conjunto de instituciones: las Naciones Unidas y la Fundación Ebert, además de los media El Tiempo, Caracol Radio y Televisión, y la revista Semana. En efecto, se trata de una de las experiencias más originales con que cuenta movimiento social alguno. “No somos ejércitos armados, no somos guerrilla, simplemente somos comunidad al servicio de las comunidades”, se define a sí misma la propia guardia, empeñada en ser un instrumento de defensa del territorio. Para ello promueven la formación y la organización a través de la autoprotección de las comunidades. Sus estrategias de resistencia consisten en promover la soberanía alimentaria, las alertas tempranas, huertas comunitarias y, sobre todo, procesos de formación entre los que incluyen asambleas permanentes de reflexión y decisión y el fortalecimiento del derecho y las autoridades propias.

Protección comunitaria

Luis Alberto Mensa, 42 años, camina tan pausado que parece deslizarse sobre el suelo de tierra. Lleva el bastón de mando como único signo de autoridad, como todos los guardias que lo acompañan, pero es coordinador de todas las guardias indígenas de la región. Asegura que “la guardia, que siempre existió entre los nasa, se vino a oficializar para hacerse visible en el 2001 a raíz de una serie de conflictos. Aquí la gente no creía que llegaría el conflicto armado porque esta era una zona histórica de las FARC, pero entraron los paramilitares y nos mataron mucha gente y las asambleas decidieron instalar guardias permanentes”.

La estructura de la guardia es muy sencilla: cada vereda elige en asamblea diez guardias y un coordinador; luego se elige un coordinador por resguardo y otra para toda la región, siempre en acuerdo con los gobernadores de los cabildos. Los guardias son elegidos por dos años pero buena parte deciden continuar. “En toda la zona del Norte del Cauca tenemos 3.500 guardias correspondientes a los 18 cabildos. Hay jóvenes y mujeres, de 12 hasta 50 años. La formación es nuestro aspecto más importante y la hacemos a través de talleres en los que se discute derechos humanos y la ley nuestra, la ley originaria. Priorizamos la formación política por sobre los ejercicios físicos. La guardia es muy importante para la seguridad de la población y se ha convertido en un problema para los actores armados”, señala Luis Alberto.

Los talleres son obligatorios y duran tres días; participan abogados, jueces y líderes comunitarios que relatan la historia, usos y costumbres del pueblo nasa. Luego cada coordinador replica los mismos talleres en su vereda. Uno de los aspectos centrales es el denominado “derecho propio”, la justicia comunitaria que orienta la actividad de la guardia indígena. “No tenemos nada que ver con una policía, somos formadores de organización, somos protección de la comunidad y defensa de la vida sin involucrarnos en la guerra”. Sin embargo, tanto los militares como la guerrilla los considera enemigos ya que dificultan el reclutamiento y se interponen en sus acciones militares.

Floresmiro, 33 años, es coordinador de los 300 guardias del resguardo de Tacueyó. “La guardia ha sido una escuela. Como convivimos con la insurgencia, a veces se te pasa por la cabeza irte con ellos para tener un fusil. Los que se van es porque les gustan la armas o porque tienen problemas con sus padres, pero los más porque son hijos abandonados. En la guerrilla, o en el ejército, sienten que mandan, que tienen poder”.

Como la participación en la guardia es voluntaria y no remunerada, los vecinos de la vereda y las autoridades colaboran en el mantenimiento de la huerta familiar y en ocasiones hacen mingas para desbrozarla, sembrar o cosechar. “Acá la formación es la clave. Trabajamos mucho la cosmovisión nasa que rechaza la violencia, nos defendemos a través del alerta y la organización y nos interponemos entre los armados, en grupos para que no ataquen a la comunidad. Enseñamos a la gente lo que debe hacer en caso de emergencia. Convocamos a los guardias por las emisoras o los celulares y movilizamos a la población por las radios. En sólo cuatro horas juntamos a los 300 guardias de mi resguardo”.

Luis Alberto propone caminar unos cientos de metros para conocer la caleta volada por el ejército. Unos 40 guardias se ponen en marcha por una trocha embarrada. En el camino encontramos dos “tatucos” sin estallar, granadas caseras lanzadas a distancia por la guerrilla. Los guardias se juntan y deciden colocarlas en algún lugar seguro para evitar que los niños las manipulen. Al llegar al enorme hueco dejado por la explosión, a unos cien metros aparecen tres jóvenes guerrilleros debajo de los platanales. El jefe de la guardia no se inmuta. “¿Dónde está el ejército?”. “Allá”, señala con el bastón hacia la cresta. Unos y otros se observan, se vigilan, y cada pocos días se disparan, con la misma calma con que la guardia indígena se pasea entre los dos ejércitos.

“La guardia es más educativa que represiva y contribuye a evitar que los jóvenes se integren en los grupos armados”, sostiene Manuel Ul, el joven coordinador de la guardia de Huellas. Los jóvenes se quedan hechizados mirando el cráter provocado por la explosión que dio origen a los enfrentamientos de marzo. Poco a poco se encaminan hacia la escuela donde nos espera el almuerzo. El calor del mediodía trasmuta la calma en una rara sensación de placidez. Rodeado de guardias indios, es casi imposible no sentir una sensación de seguridad, insólita en estas tierras.

Nota

Se confirmó el procesamiento del gendarme Guerrero por el ataque al fotógrafo Pablo Grillo

El gendarme Héctor Guerrero será procesado por el ataque que hirió gravemente en la cabeza al Pablo Grillo el 12 de marzo pasado (la foto de portada muestra a Pablo durante su recuperación, que aún continúa). La Sala II de la Cámara Federal porteña ratificó la decisión de la jueza María Servini que había sido apelada por el acusado. Además, pidieron investigar las posibles responsabilidades de quienes estuvieron a cargo del operativo. Presentamos aquí la información del diario Tiempo Argentino, uno de los integrantes de la Unión de Medios Autogestivos.

La Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones confirmó el procesamiento del gendarme Héctor Guerrero por las lesiones gravísimas producidas al fotógrafo Pablo Grillo y por el abuso de armas en otras cinco oportunidades durante la manifestación de los jubilados del 12 de marzo pasado.

El gendarme Héctor Guerrero el día de su declaración ante la jueza María Servini.

El fallo de la Cámara lleva las firmas de los jueces Eduardo Farah, Martín Irurzun y Roberto Boico. En su voto, Boico además, exigió que se profundice la investigación por las eventuales responsabilidades de las autoridades a cargo del operativo.

La situación del gendarme Guerrero había llegado a la cámara de apelaciones luego de un planteo de la defensa del acusado en la que pidió revocar el procesamiento como presunto autor del disparo con una pistola lanza gases contra Pablo Grillo, quien sufrió heridas gravísimas durante la represión policial a aquella protesta de jubilados en el centro porteño.

El planteo de la defensa se produjo en el contexto de varias resoluciones judiciales polémicas que se dieron durante en la semana posterior al triunfo electoral de La Libertad Avanza (LLA), que tuvieron como principales beneficiarios a Mauricio Macri y Javier Milei, y como principales perjudicados a Cristina Kirchner y Guillermo Moreno. Sin embargo, el oportunismo no funcionó y este viernes los tres camaristas le dio un revés al gendarme al entender que el acusado debe ir a juicio.

Guerrero, asistido por los abogados Martín Sarubbi y Claudio Nuncija, solicitó revertir el procesamiento que oportunamente había sido dictado por la jueza federal María Servini. La defensa sostuvo que no está acreditado que el gendarme haya sido el autor del disparo y afirmó que su conducta se ajustó a los protocolos vigentes para el uso de armas lanzagases.

En tanto, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que interviene como querellante, respaldó la resolución de Servini y la validez de las medidas de prueba, entre ellas el relevamiento en el lugar del hecho, un informe balístico de la Policía de la Ciudad y la reconstrucción denominada “Mapa de la Policía”, elaborada por realizadores audiovisuales y peritos forenses.

Nota

MU 210: La batalla final

El femicidio de Lucía Pérez a manos de dos narcos de Mar del Plata motivó el primer Paro Nacional de Mujeres. Tras una larga luchar familiar y social se logró la condena, pero ahora una nueva maniobra judicial puede dejar impunes a los culpables. Un ejemplo de que todo lo que conseguimos está en peligro. ¿Podrán?

Las notas de esta edición:

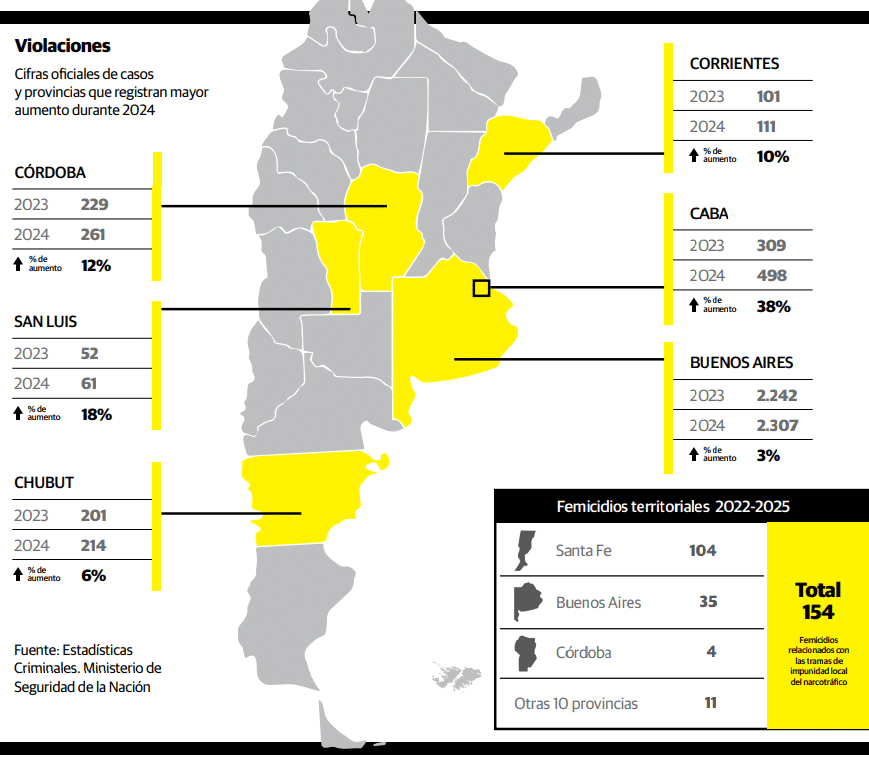

Negacionismo de Estado: Informe 2025 del Observatorio Lucía Pérez

¿Qué hay detrás de la avanzada oficial para negar los femicidios? Radiografía de cómo cada poder del Estado, por acción u omisión, busca ocultar las causas y consecuencias del asesinato de mujeres. Y por qué lo hace. Por Claudia Acuña

El Aleph (versión putas): Entrevista a Georgina Orellano

¿Cuánto cuesta la vida? ¿Cuánto vale? La dirigente de AMMAR y la actualidad desde la esquina: lo que se ve, lo que no se escucha, las falsas soluciones progresistas, lo que hay que abolir. Lo narco, la revolución, el cuerpo, la salida. Una recoridapor sus tatuajes, y todo lo que significa ser puta. Por Claudia Acuña y Lucas Pedulla

Carla Soggiu: La impunidad avanza

Carla recibió un botón antipánico por las agresiones de su pareja, que la ató, golpeó y violó delante de su hija de dos años. Semanas después de ese hecho, accionó cinco veces ese botón pero la policía no la encontró. Apareció muerta en el Riachuelo. Las complicidades, las burocracias, el rol de Diego Santilli y la lucha de una familia que define el caso como un femicidio de Estado. Por Francisco Pandolfi

Alma y vida: El femicidio de Lucía Pérez, hoy

¿Qué es la justicia? ¿Cómo enloquecer a una familia? ¿Por qué buscan eliminar la figura de

femicidio? ¿Cuál es el rol práctico del Estado y el negacionismo? El Tribunal de Casación resolvió que el de Lucía Pérez no fue un femicidio. La política de la misoginia como aversión hacia las mujeres y el paralelismo con lo narco que vende droga junto a las escuelas. Las “sumisitas”, la violencia y el sometimiento. Marta y Guillermo: una familia que trabaja en comunidad, y las claves para que las pesadillas no sigan asesinando a los sueños. Por Sergio Ciancaglini

Crónicas del más acá: Al trote

POR CARLOS MELONE

El Caliban y las brujas: La obra Fuerza mayor, protagonizada por jubiladas

La alianza entre Jubilados Insurgentes con integrantes del Teatro Caliban parió está obra que pone en escena lo que pasa todos los miércoles frente al Congreso. Una forma creativa de elaborar la actualidad con las herramientas del teatro, para hacer sentir, pensar e interpelar a los más jóvenes. Por Franco Ciancaglini

Sin berretines: Lo que nos cuenta la cárcel

Estudiantes de Sociología y Trabajo Social que cumplen condena en la cárcel de San Martín comparten sus reflexiones sobre la libertad, el encierro, y la actualidad más acá de las rejas. ¿Cómo funciona lo narco? ¿Qué implica buscar plata fácil? Lecciones sobre educación, berretines y prejuicios, el sentido de la vida, y la teoría de la bobalización. Por Sergio Ciancaglini

Sin protección: Ley contra el Acoso y después

Perdió estado parlamentario el proyecto de ley de acoso en ámbitos laborales y académicos: una muestra de la desidia y el abandono de las políticas de género. Del caso Brieger a Milei, cómo sigue la organización de las mujeres para empujar lo imposible en tiempos de motosierra, fascismo y un Congreso estancado. Por Evangelina Bucari

Con horizonte: 38º Encuentro Plurinacional en Corrientes

Cien mil personas participaron del 38º Encuentro Plurinacional de Mujeres y Diversidades. MU lo registró con crónicas día a día, que pueden leerse en lavaca.org. Compartimos aquí parte del registro fotográfico y una mirada sobre la trastienda de debates que explican mucho de lo que pasó en un evento extraño y extraordinario. Por Claudia Acuña. Fotos de Line Bankel

Sin cuerpo: La ¿impericia? en la causa de Cecilia Basaldúa

A lo largo de este 2025 la nueva instrucción que investiga el femicidio de Cecilia Basaldúa, ocurrido en el año 2020 en la localidad cordobesa de Capilla del Monte, Cambió fiscales, tomó nuevas pruebas y amplió testimoniales. Sin embargo, en el marco de un proceso judicial que avanzaba, una noticia coronó la impunidad en esta causa: hace cuatro años que el cuerpo de Cecilia fue retirado de la morgue judicial sin el consentimientode la familia. Por María Eugenia Marengo

Nota

Cómo como 2: Cuando las marcas nos compran a nosotros

(Escuchá el podcast completo: 7 minutos) Coca Cola, Nestlé, Danone & afines nos hacen confiar en ellas como confiaríamos en nuestra abuela, nos cuenta Soledad Barruti. autora de los libros Malcomidos y Mala leche. En esta edición del podcast de lavaca, Soledad nos lleva a un paseíto por el infierno de cómo se produce, la cuestión de la comida de verdad, y la gran pregunta: ¿quiénes son los que realmente nos alimentan?

El podcast completo:

Con Sergio Ciancaglini y la edición de Mariano Randazzo.

Fumigaciones en PergaminoHace 4 semanas

Fumigaciones en PergaminoHace 4 semanasComienza un juicio histórico por fumigaciones con agrotóxicos

Roberto PïanelliHace 4 semanas

Roberto PïanelliHace 4 semanasAdiós, Capitán Beto

Marcha de jubiladosHace 3 semanas

Marcha de jubiladosHace 3 semanasVideo homenaje a la lucha de jubiladas y jubilados

Muerte por agrotóxicosHace 2 días

Muerte por agrotóxicosHace 2 díasConfirman la condena al productor que fumigó y provocó la muerte de un chico de 4 años

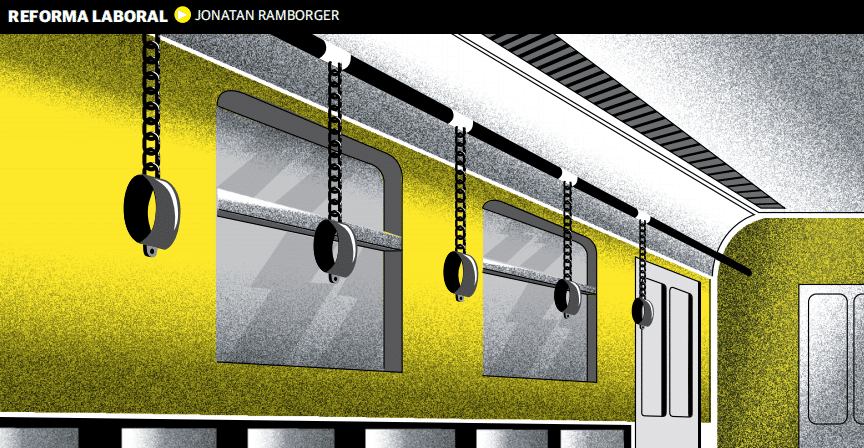

Reforma LaboralHace 2 semanas

Reforma LaboralHace 2 semanasReforma laboral: “Lo que se pierde peleando se termina ganando”