Nota

El legado de Carrasco: homenaje al científico en la escuela que lleva su nombre

La Escuela Secundaria 5 de Saladillo lleva el nombre del científico que enfrentó a las multinacionales transgénicas. Fue votado por la comunidad educativa, que cuestiona el agronegocio y apuesta por la agroecología. A cuatro años de su fallecimiento, científicos, docentes y alumnos le rindieron un emotivo homenaje. Crónica de un triunfo.

Por Darío Aranda

Lejos de homenajes del poder político, jamás en una placa de bronce ni en cementerios de clases acomodadas. Andrés Carrasco, a cuatro años de su fallecimiento, sigue transitando caminos junto a los de abajo. Alumnos de guardapolvos blancos, docentes comprometidos, trabajadores del campo (los de manos en la tierra), activistas socioambientales y académicos críticos fueron protagonistas del acto oficial en la Escuela Secundaria 5 de Saladillo (en plena pampa transgénica bonaerense) que fue bautizada con su nombre.

La historia

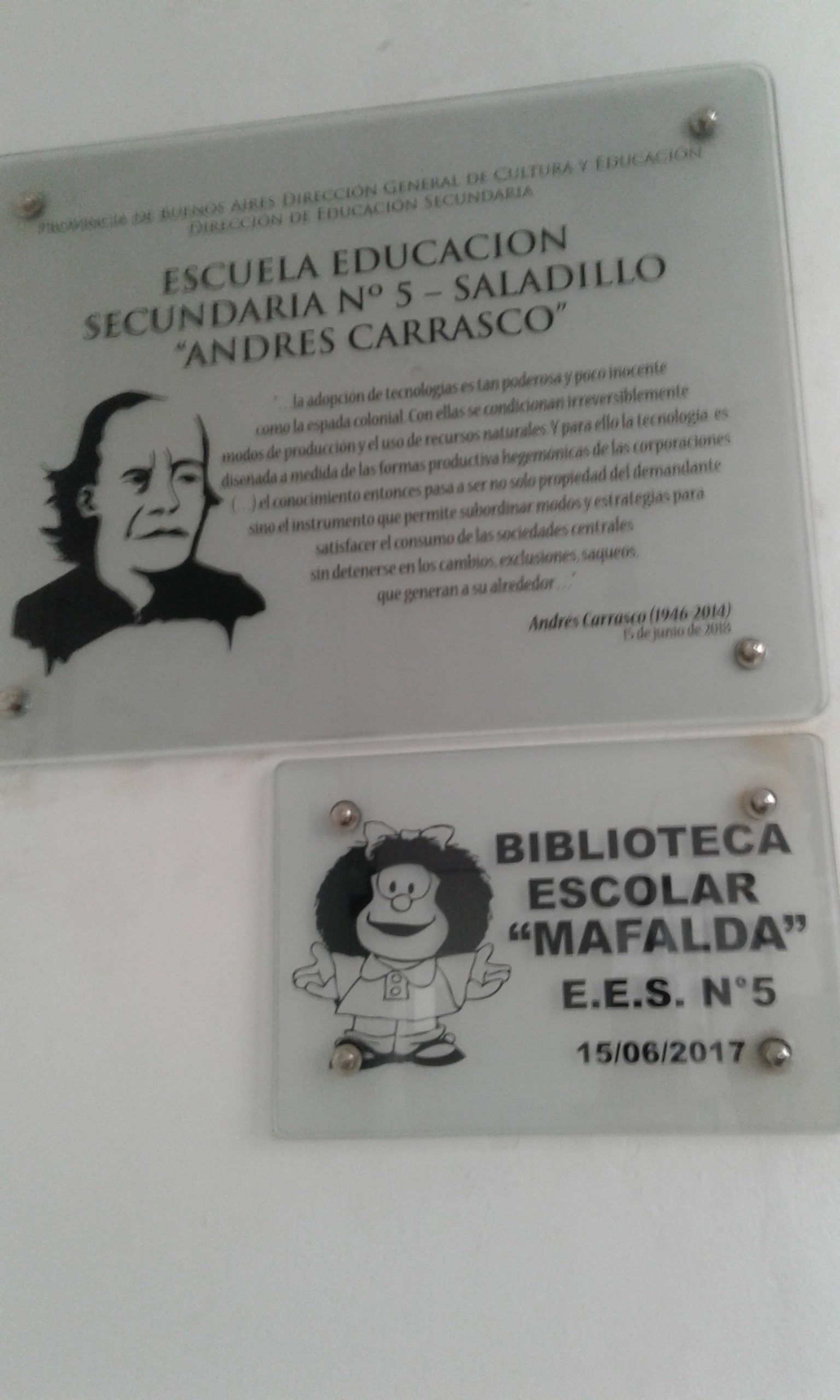

La Escuela Secundaria 5 está en el margen de la ciudad de Saladillo, en lo que suele llamarse área «periférica». Comparte predio con la escuela primera 3 y el jardín 909. Calle mediante, enfrente, había campos de soja transgénicos y agrotóxicos. El paredón de ingreso es amplío, de blanco perfecto y un stencil gigante con la imagen del científico y, por las dudas, su nombre y apellido. Imágenes similares se repiten en el pasillo que es antesala de las aulas, en carteleras y pizarrones.

Foto: Mauricio Cornaglia

Luis Fernández asumió la dirección en 2016. Tan olvidaba estaba la escuela que no tenía ni nombre. Luis propuso que la comunidad lo eligiera. Fue un proceso que implicó una terna (el médico René Favaloro, el músico Luis Alberto Spinetta y Carrasco).

El 9 de septiembre de 2016 la comunidad votó. 99 votos fueron para Carrasco, 59 para Favaloro y 31 para Spinetta. Gabriel Arisnabarreta, de la organización Ecos de Saladillo, fue quien propuso el nombre y esa votación le fue más importante que cualquiera para elegir presidente, gobernador o legisladores. Había conocido a Carrasco en 2010, cuando visitó la localidad y dio a conocer su estudio de glifosato en embriones anfibios.

Desde 2009, cuando difundió su investigación, Carrasco se convirtió en el blanco de ataques de las empresas transgénicas, medios de comunicación socios del modelo de agronegocio y de científicos aliados de las compañías. El principal detractor de Carrasco fue el ministro de Ciencia, Lino Barañao, reconocido defensor de las empresas de semillas transgénicas y de agrotóxicos.

Al mismo tiempo, Carrasco comenzó a recorrer localidades de Argentina en lucha contra el modelo agropecuario. Fue un caso excepcional: un académico reconocido, ex presidente del Conicet (mayor ámbito de ciencia del país), que apoya las luchas contra los agroquímicos y, más aún, denuncia a sus pares académicos por sus silencios cómplices con las multinacionales.

Foto: Mauricio Cornaglia

El homenaje

Mediodía en Saladillo. Patio de la escuela, pasto prolijamente cortado. Sol que abriga. Un pequeño gazebo blanco. Mesa con regalos para invitados. Micrófono de pie, fotógrafos, locutor y medio centenar de sillas. Alumnos de guardapolvos blancos con banderas de ceremonia. Mezcla de clima festivo, pero también emoción, recuerdo y tristeza por la ausencia de Andrés Carrasco.

Larga lista de oradores. Familiares, amigos, activistas, autoridades. Sus hijos, Luciana y Andrés, agradecen. Recuerdan que les enseñó el valor de la educación, el trabajar para vivir en mundo mejor. Y remarcan la importancia del trabajo en la escuela, «la fuerza que tienen ustedes para luchar en medio de tanta soja y maíz transgénico». Señalan la «realidad áspera» del país. Y la decisión de seguir adelante. Simón, nieto de Carrasco, mira desde primera fila.

El director de la escuela lee el discurso. Voz entrecortada, emoción. Recuerda que los estudiantes fueron quienes decidieron hacer el stencil con la figura de Carrasco y explica que el elegir el nombre es dar identidad. «Sembró semilla. Este año habrá egresados de la escuela Andrés Carrasco», celebra.

Gabriel Arisnabarreta, de Ecos de Saladillo, opta por no leer, pero la emoción también le dificulta hablar. Cuenta que Carrasco decidió realizar su investigación cuando estaba en la Patagonia, en un lago rodeado de cerros y en vínculo con la naturaleza. Se le quiebra la voz al recordarlo. «Con su ética puso en jaque a las corporaciones», afirma.

Su discurso tuvo componentes extra Carrasco, o quizá no tanto: cuestionó el acuerdo con el FMI, el patriarcado y al capitalismo. Remarca la importancia de que sea una escuela pública la que lleve el nombre de Carrasco. Hace un silencio de segundos, mira al cielo y finaliza: «Andrés, ¡esto es para vos!».

Foto: Mauricio Cornaglia

Carlos Manessi y Mauricio Cornaglia, de la campaña Paren de Fumigar, viajaron desde Santa Fe para estar presentes en el homenaje. Cuatro minutos de discurso en el que Manessi habla de Carrasco en presente, celebra el nombre de la escuela y también se acuerda de los enemigos con nombre y apellido. Cuestiona al ministro de Ciencia del kirchnerismo y del gobierno actual, Lino Barañao.

Recuerda que el científico presentó su investigación en Santa Fe, en un teatro con 400 personas. Más de la mitad de su discurso Manessi lo hace hablándole a Carrasco, como si estuviera presente. «Andrés acá estamos. Es fundamental una escuela pública que lleva tu nombre. Te conocimos, toda tu lucha en el Conicet, junto con comunidades… Carrasco está presente entre nosotros».

Lágrimas. Aplausos. Y emoción.

La inspectora escolar, Cecilia Bustamante, y el intendente, José Luis Salomón, suman sus voces. Bustamante remarca que se trataba de un día de fiesta para las escuelas públicas, como también lo había sido el día de la votación. «Los docentes dejan huella. La escuela, con el nombre, buscó su identidad. Este acto hace historia. Carrasco se hace legado», afirma.

Alicia Massarini, científica y compañera de Carrasco, cuenta la historia de un alumno de Carrasco, en una escuela primaria porteña: luego de décadas de no estar en contacto, el alumno ya adulto le escribió un correo electrónico en 2013. Le recordaba la pasión docente al explicar las partes de las células y lo grato que fue saber que, décadas después, Carrasco seguía con su pasión por la ciencia y enfrentando injusticias. Terminaba el correo destacando cómo lo marcó el Carrasco maestro, que dejó huella en alumnos de cuarto grado. Massarini señala que Carrasco se conmovió con ese correo, lo tomó como uno de los mayores reconocimientos de su vida.

«Los chicos que asisten a esta escuela están involucrados en otros mundos posibles. Esos mundos que estamos construyendo», celebra Massarini. Remarca el valor de la tarea docente: «Es enorme lo que ustedes hacen, practican la docencia de una forma muy valiosa». Y no escapa a una lectura de la situación política: «Es muy valioso lo que se hace en esta escuela. Aún más en momentos en el que el Presidente habla de ‘caer en la escuela pública’ y que la Gobernadora dice que las universidades públicas del conurbano no tienen sentido».

Hacer escuela

Hubo dos votaciones en la Escuela 5. La primera fue para decidir el nombre de la biblioteca. La elegida: Mafalda. Se observa la plaqueta que da cuenta del hecho, con el nombre y el dibujo de la rebelde niña. Las carteleras de los pasillos y los murales del patio están cargados de sentido. Canciones de Luis Alberto Spinetta, la necesidad de cuidar la naturaleza, los riesgos del agronegocio, «ni una menos». La escuela tiene una huerta escolar (allí trabaja la docente de matemática, con las formas geométricas y cultivos), talleres de conservas, cocina latinoamericana, educación ambiental, y jornadas de «jóvenes y memoria», donde se a abordan las violaciones de derechos humanos del pasado y presente.

Las carteleras de los pasillos y los murales del patio están cargados de sentido. Canciones de Luis Alberto Spinetta, la necesidad de cuidar la naturaleza, los riesgos del agronegocio, «ni una menos». La escuela tiene una huerta escolar (allí trabaja la docente de matemática, con las formas geométricas y cultivos), talleres de conservas, cocina latinoamericana, educación ambiental, y jornadas de «jóvenes y memoria», donde se a abordan las violaciones de derechos humanos del pasado y presente.

La escuela fue creada en 2006. Fernández asumió la dirección en febrero de 2016, tuvo su primera reunión con la inspectora escolar y avanzó en la idea de definir colectivamente la identidad de la escuela y aumentar la matrícula (apenas superaba los cien estudiantes). El definir el nombre tuvo que ver con esa búsqueda.

En la actualidad tiene 210 estudiantes, de primero a sexto año. La orientación es en ciencias naturales, pero están comenzando el cambio a «agroambiente».

En marzo pasado, docentes y alumnos de la escuela participaron del Noveno Encuentro de Pueblos Fumigados de Buenos Aires y Segundo Encuentro de Agroecología. Terminó con una marcha de tres cuadras por las calles de Saladillo, pocas veces visto en la localidad (e inédita respecto a la crítica al agronegocio). También realizaron un corto documental que participó del último Festival Internacional de Cine Ambiental (Finca).

Aunque la votación fue en 2016, la burocracia implicó una serie de trámites y justificaciones para que la provincia de Buenos Aires aprobara el nombre. Una objeción fue que debían pasar al menos diez años del fallecimiento para que un establecimiento educativo lleve el nombre. Desde la Escuela 5 se justificó la importancia del científico, la forma en que fue elegido. Finalmente fue aprobado: la resolución 250/2018 de la Dirección General de Cultura y Educación de Buenos Aires tiene dos páginas y es la oficialización del nombre.

El director, Luis Fernández, celebra que en diciembre de 2018 egresarán los primeros alumnos de la Escuela Andrés Carrasco. «Andrés sembró semillas de libertad», resume en su discurso. Y recuerda el grito que se hizo canción en los encuentros de pueblos fumigados: «Se siente, se siente, Carrasco está presente».

Ciencia digna vs. Ciencia del mercado

En junio de 2014, días después del fallecimiento de Carrasco, la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Rosario eligió el 16 de junio (fecha de su nacimiento) como el Día de la Ciencia Digna. Alicia Massarini enfatiza que hay muchas maneras de hacer ciencia. «La ciencia hegemónica es mercenaria, financiada por empresas y por organismos internacionales que marcan las tendencias impuestas por países ricos. Muchos científcos trabajan en esa linea. Andrés enfrentó eso, trabajó junto a las organizaciones sociales, interpeló a sus pares. Por eso las reacciones fueron tan fuertes», explica.

Destaca que otros científicos tomaron (y toman) la bandera de Carrasco, caminan junto a los vecinos, saber científico como uno más, al servicio de la sociedad. Pide no debatir sólo el financiamiento de las universidad y ámbitos científicos, sino qué ciencia se quiere y para quién, para las multinacionales o para el pueblo. «Andrés planteó estos temas, cómo científico, como médico, como maestro. Y cuestionó a la ciencia hegemónica», relata Massarini.

El establishment científico, con Barañao a la cabeza, no se lo perdonó.

El acto en la Escuela Secundaria 5 incluyó una plaqueta con una cita de Carrasco. Dice: «La adopción de tecnologías es tan poderosa y poca inocente como la espada colonial. Con ellas se condicionan irreversiblemente modos de producción y el uso de recursos naturales. Y para ello la tecnología es diseñada a medida de las formas productiva hegemónicas de las corporaciones (…) El conocimiento entonces pasa a ser no solo propiedad del demandante sino el instrumento que permite subordinar modos y estrategias para satisfacer el consumo de las sociedad centrales sin detenerse en los cambios, exclusiones, saqueos, que generan a su alrededor».

Foto: Mauricio Cornaglia

Voces del futuro

Lucas tiene 13 años y llegó a Saladillo en enero de 2018. Se inscribió en otra escuela pero no consiguió vacante. Comenzó en la 5, conoció la historia de Carrasco, participó del encuentro de pueblos fumigados, hizo grupo de amigos y ya no se quiere irse de la escuela. «Aprendí de agrotóxicos, que se puede tener mejor vida sin tantos venenos, sin tanta contaminación», explica.

Camila está en segundo año y participó del proyecto de corto documental sobre fumigaciones y agrotóxicos. «Conocí muchas cosas, no sabíamos qué comíamos, no sabía de venenos», señala. Lo compartió en su casa. Su mamá le explicó que por eso lavaba bien las verduras y también le contaron que su abuelo, que tenía campo en Saladillo, fumigaba en la chacra familiar.

Priscila tiene 14 años y se comunica con lenguaje de señas. «Me gustó mucho participar hoy, ver tanta gente que vino de afuera, conocer la familia de Carrasco. Fue una persona muy importante, que ayudó que se conozcan lo que producen los venenos», comparte.

Su familia siempre vivió en el campo. Priscila no sabía que utilizaban venenos. Compartió con su familia lo aprendido en la escuela. Sonríe y sincera: «Ellos piensan distinto, aún fumigan».

Laura Cabral es profesora de sordos y hipoacúsicos (la Escuela 5 articula con la escuela especial y cuenta con alumnos con dificultades de escucha/habla). Participó en la realización del documental sobre agrotóxicos (que incluye lenguaje de señas y subtitulados). «Me emociona ser parte de este proyecto», avisa al inicio de la charla.

Hasta hace dos años no conocía casi nada de agronegocio ni de agrotóxicos, muchos menos sabía de Andrés Carrasco. «Es impresionante que la escuela lleve su nombre, tanto por la modalidad (ciencias naturales) como por el lugar, rodeado de cultivos y fumigaciones», reconoce.

Elina, también alumna de la escuela, escribió un poema que resume pasado y presente, lo local y global, la injusticia y la lucha. Así dice:

«Los árboles duermen, sueñan.

los pájaros trinan, vuelan.

Entre los rayos de luz,

la naturaleza canta

esperanzada en el hombre,

pero estos con su indiferencia,

silencian acciones que matan.

Que no se callen las voces,

que no se apague el reclamo,

que no mueran más lo pueblos,

esos pueblos fumigados.

Que no se callen las voces,

que suene fuerte el reclamo,

que es por nuestro futuro

por lo que luchó Carrasco».

Nota

De la idea al audio: taller de creación de podcast

Todos los jueves de agosto, presencial o virtual. Más info e inscripción en [email protected]

Taller: ¡Autogestioná tu Podcast!

De la idea al audio: taller de creación de podcast

Aprendé a crear y producir tu podcast desde cero, con herramientas concretas para llevar adelante tu proyecto de manera independiente.

¿Cómo hacer sonar una idea? Desde el concepto al formato, desde la idea al sonido. Vamos a recorrer todo el proceso: planificación, producción, grabación, edición, distribución y promoción.

Vas a poder evaluar el potencial de tu proyecto, desarrollar tu historia o propuesta, pensar el orden narrativo, trabajar la realización sonora y la gestión de contenidos en plataformas. Te compartiremos recursos y claves para que puedas diseñar tu propio podcast.

¿A quién está dirigido?

A personas que comunican, enseñan o impulsan proyectos desde el formato podcast. Tanto para quienes quieren empezar como para quienes buscan profesionalizar su práctica.

Contenidos:

- El lenguaje sonoro, sus recursos narrativos y el universo del podcast. De la idea a la forma: cómo pensar contenido y formato en conjunto. Etapas y roles en la producción.

- Producción periodística, guionado y realización sonora. Estrategias de publicación y difusión.

- Herramientas prácticas para la creación radiofónica y sonora.

Modalidad: presencial y online por Zoom

Duración: 4 encuentros de 3 horas cada uno

No se requiere experiencia previa.

Docente:

Mariano Randazzo, comunicador y realizador sonoro con más de 30 años de experiencia en radio. Trabaja en medios comunitarios, públicos y privados. Participó en más de 20 proyectos de podcast, ocupando distintos roles de producción. También es docente y capacitador.

Nota

Darío y Maxi: el presente del pasado (video)

Hoy se cumplen 23 años de los asesinatos de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki que estaban movilizándose en Puente Pueyrredón, en el municipio bonaerense de Avellaneda. No eran terroristas, sino militantes sociales y barriales que reclamaban una mejor calidad de vida para los barrios arrasados por la decadencia neoliberal que estalló en 2001 en Argentina.

Aquel gobierno, con Eduardo Duhalde en la presidencia y Felipe Solá en la gobernación de la provincia de Buenos Aires, operó a través de los medios planteando que esas muertes habían sido consecuencia de un enfrentamiento entre grupos de manifestantes (en aquel momento «piqueteros»), como suele intentar hacerlo hoy el gobierno en casos de represión de sectores sociales agredidos por las medidas económicas. Con el diario Clarín a la cabeza, los medios mintieron y distorsionaron la información. Tenía las imágenes de lo ocurrido, obtenidas por sus propios fotógrafos, pero el título de Clarín fue: “La crisis causó 2 nuevas muertes”, como si los crímenes hubieran sido responsabilidad de una entidad etérea e inasible: la crisis.

Darío Santillán.

Maximiliano Kosteki

Del mismo modo suelen mentir los medios hoy.

El trabajo de los fotorreporteros fue crucial en 2002 para desenmascarar esa mentira, como también ocurre por nuestros días. Por aquel crimen fueron condenados el comisario de la bonaerense Alfredo Franchiotti y el cabo Alejandro Acosta, quien hoy goza de libertad condicional.

Siguen faltando los responsables políticos.

Toda semejanza con personajes y situaciones actuales queda a cargo del público.

Compartimos el documental La crisis causó 2 nuevas muertes, de Patricio Escobar y Damián Finvarb, de Artó Cine, que puede verse como una película de suspenso (que lo es) y resulta el mejor trabajo periodístico sobre el caso, tanto por su calidad como por el cúmulo de historias y situaciones que desnudan las metodologías represivas y mediáticas frente a los reclamos sociales.

Nota

83 días después, Pablo Grillo salió de terapia intensiva

83 días.

Pasaron 83 días desde que a Pablo Grillo le dispararon a matar un cartucho de gas lacrimógeno en la cabeza que lo dejó peleando por su vida.

83 días desde que el fotógrafo de 35 años se tomó el ferrocarril Roca, de su Remedios de Escalada a Constitución, para cubrir la marcha de jubilados del 12 de marzo.

83 días desde que entró a la guardia del Hospital Ramos Mejía, con un pronóstico durísimo: muerte cerebral y de zafar la primera operación de urgencia la noche del disparo, un desenlace en estado vegetativo.

83 días y seis intervenciones quirúrgicas.

83 días de fuerza, de lucha, de garra y de muchísimo amor, en su barrio y en todo el mundo.

83 días hasta hoy.

Son las 10 y 10 de la mañana, 83 días después, y ahí está Pablito, vivito y sonriendo, arriba de una camilla, vivito y peleándola, saliendo de terapia intensiva del Hospital Ramos Mejía para iniciar su recuperación en el Hospital de Rehabilitación Manuel Rocca, en el barrio porteño de Monte Castro.

Ahí está Pablo, con un gorro de lana de Independiente, escuchando como su gente lo vitorea y le canta: “Que vuelva Pablo al barrio, que vuelva Pablo al barrio, para seguir luchando, para seguir luchando”.

Su papá, Fabián, le acaricia la mejilla izquierda. Lo mima. Pablo sonríe, de punta a punta, muestra todos los dientes antes de que lo suban a la ambulancia. Cuando cierran la puerta de atrás su gente, emocionada, le sigue cantando, saltan, golpean la puerta para que sepa que no está solo (ya lo sabe) y que no lo estará (también lo sabe).

Su familia y sus amigos rebalsan de emoción. Se abrazan, lloran, cantan. Emi, su hermano, respira, con los ojos empapados. Dice: “Por fin llegó el día, ya está”, aunque sepa que falta un largo camino, sabe que lo peor ya pasó, y que lo peor no sucedió pese a haber estado tan (tan) cerca.

El subdirector del Ramos Mejía Juan Pablo Rossini confirma lo que ya sabíamos quienes estuvimos aquella noche del 12 de marzo en la puerta del hospital: “La gravedad fue mucho más allá de lo que decían los medios. Pablo estuvo cerca de la muerte”. Su viejo ya lloró demasiado estos casi tres meses y ahora le deja espacio a la tranquilidad. Y a la alegría: “Es increíble. Es un renacer, parimos de nuevo”.

La China, una amiga del barrio y de toda la vida, recoge el pasacalle que estuvo durante más de dos meses colgado en las rejas del Ramos Mejía exigiendo «Justicia por Pablo Grillo». Cuenta, con una tenacidad que le desborda: «Me lo llevo para colgarlo en el Rocca. No vamos a dejar de pedir justicia».

La ambulancia arranca y Pablo allá va, para continuar su rehabilitación después del cartucho de gas lanzado por la Gendarmería.

Pablo está vivo y hoy salió de terapia intensiva, 83 días después.

Esta es parte de la vida que no pudieron matar:

Revista MuHace 3 semanas

Revista MuHace 3 semanasMu 204: Creer o reventar

AmbienteHace 3 semanas

AmbienteHace 3 semanasContaminación: récord histórico de agrotóxicos en el Río Paraná

ActualidadHace 4 semanas

ActualidadHace 4 semanasLos vecinos de Cristina

ArtesHace 1 semana

ArtesHace 1 semanaVieron eso!?: magia en podcast, en vivo, y la insolente frivolidad

ActualidadHace 4 semanas

ActualidadHace 4 semanasUniversidad, ciencia y comunidades: encuentro en Rosario y debate frente a la policrisis