Nota

Elecciones y poderes de abajo

En este artículo escrito para el diario La Jornada Raúl Zibechi analiza cómo la institucionalización de las izquierdas y de los movimientos populares terminaron por dispersar los poderes de los de abajo. Cuáles son los tres debates o estrategias de cara a las elecciones que se vienen y qué hizo el zapatismo en México.

Una realidad política nueva, ya que en tiempos no lejanos la cuestión electoral ocupaba una parte de las energías y se considerada un complemento de la tarea central, que giraba en torno a la organización de los sectores populares.

Lo cierto es que la participación electoral fue articulada como el primer paso en la integración en las instituciones (de clase) del sistema político (capitalista). Ese proceso destruyó la organización popular, debilitando hasta el extremo la capacidad de los de abajo para resistir directamente (no mediante sus representantes) la opresión sistémica.

Con los años la política de abajo empezó a girar en torno a lo que decidían y hacían los dirigentes. Un pequeño grupo de diputados y senadores, asistidos por decenas de funcionarios pagados con dineros públicos, fueron desplazando la participación de los militantes de base.

En mi país, Uruguay, el Frente Amplio llegó a tener antes del golpe de Estado de 1973 más de 500 comités de base sólo en Montevideo. Allí se agrupaban militantes de los diversos partidos que integran la coalición, pero también independientes y vecinos. En las primeras elecciones en las que participó (1971), uno de cada tres o cuatro votantes estaba organizado en aquellos comités.

Hoy la realidad muestra que casi no existen comités de base y todo se decide en las cúpulas, integradas por personas que han hecho carrera en instituciones estatales. Sólo un puñado de comités se reactivan durante la campaña electoral, para sumergirse luego en una larga siesta hasta las siguientes elecciones.

En paralelo, la institucionalización de las izquierdas y de los movimientos populares –sumada a la centralidad de la participación electoral– terminaron por dispersar los poderes populares que los de abajo habían erigido con tanto empeño y que fueron la clave de bóveda de las resistencias.

En el debate sobre las elecciones creo que es necesario distinguir tres actitudes, o estrategias, completamente diferentes.

La primera es la que defiende desde hace cierto tiempo Immanuel Wallerstein: los sectores populares deben protegerse durante la tormenta sistémica para lograr sobrevivir. En ese sentido, plantea que llegar al gobierno por la vía legal, así como las políticas sociales progresistas, pueden ayudar al campo popular tanto para acotar los daños producto de las ofensivas conservadoras como para evitar que fuerzas de ultraderecha se hagan con el poder estatal.

Este punto de vista parece razonable, aunque no acuerdo, ya que considero las políticas sociales vinculadas al

combate a la pobrezacomo formas de contrainsurgencia, con base en la experiencia que vivimos en el Cono Sur del continente. En paralelo, llegar al gobierno casi siempre implica administrar las políticas del FMI y el Banco Mundial. ¿Quién recuerda hoy la experiencia de la griega Syriza? ¿Qué consecuencias sacamos de un gobierno que prometía lo contrario?

Es evidente que focalizarse en que tal o cual dirigente cometieron

traición, lleva el debate a un callejón sin salida, salvo que se crea que con otros dirigentes las cosas hubieran ido por otro camino. No se trata sólo de errores; es el sistema.

La segunda actitud es la hegemónica entre las izquierdas globales. La estrategia sería más o menos así: no hay bases sociales organizadas, los movimientos son muy débiles y casi inexistentes, de modo que el único camino para modificar la llamada

relación de fuerzases intentar llegar al gobierno. Esta situación ha mostrado ser fatal, incluso en el caso de que las izquierdas consigan ganar, como sucedió en Grecia y en Italia (si es que a los restos del Partido Comunista se les puede llamar izquierda).

Diferente es el caso de países como Venezuela y Bolivia. Cuando Evo Morales y Hugo Chávez llegaron al gobierno por la vía electoral, existían movimientos potentes, organizados y movilizados, sobre todo en el primer caso. Sin embargo, una vez en el gobierno decidieron fortalecer el aparato estatal y, por tanto, emprendieron acciones para debilitar a los movimientos.

Siendo las experiencias estatales más

avanzadas, hoy no existen en ninguno de ambos países movimientos antisistémicos autónomos que sostengan a esos gobiernos. Quienes los apoyan, salvo excepciones, son organizaciones sociales cooptadas o creadas desde arriba. En este punto propongo distinguir entre movimientos (anclados en la militancia de base) y organizaciones (burocracias financiadas por los estados).

Una variante de esta actitud son aquellos movimientos que, en cierto momento, deciden incursionar en el terreno electoral. Las más de las veces, y creo que México aporta una larga experiencia en esta dirección, al cabo de los años las bases de los movimientos se debilitan, mientras los dirigentes terminan incrustados en el aparato estatal.

La tercera orientación es la que impulsa el Concejo Indígena de Gobierno, que a mi modo de ver consiste en aprovechar la instancia electoral para conectar con los sectores populares, con el objetivo de impulsar su autoorganización. Lo han dicho: no se trata de votos, menos aún de cargos, sino de profundizar los trabajos para cambiar el mundo.

Me parece evidente que no se trata de un giro electoral, ni que el zapatismo haya hecho un viraje electoralista. Es una propuesta –así la entiendo y puedo estar equivocado– que pretende seguir construyendo en una situación de guerra interna, de genocidio contra los de abajo, como la que vive México desde hace casi una década.

Se trata de una táctica que recoge la experiencia revolucionaria del siglo XX para enfrentar la tormenta actual, no usando las armas que nos presta el sistema (las urnas y los votos), sino con armas propias, como la organización de los de abajo.

Nota

MU 210: La batalla final

El femicidio de Lucía Pérez a manos de dos narcos de Mar del Plata motivó el primer Paro Nacional de Mujeres. Tras una larga luchar familiar y social se logró la condena, pero ahora una nueva maniobra judicial puede dejar impunes a los culpables. Un ejemplo de que todo lo que conseguimos está en peligro. ¿Podrán?

Las notas de esta edición:

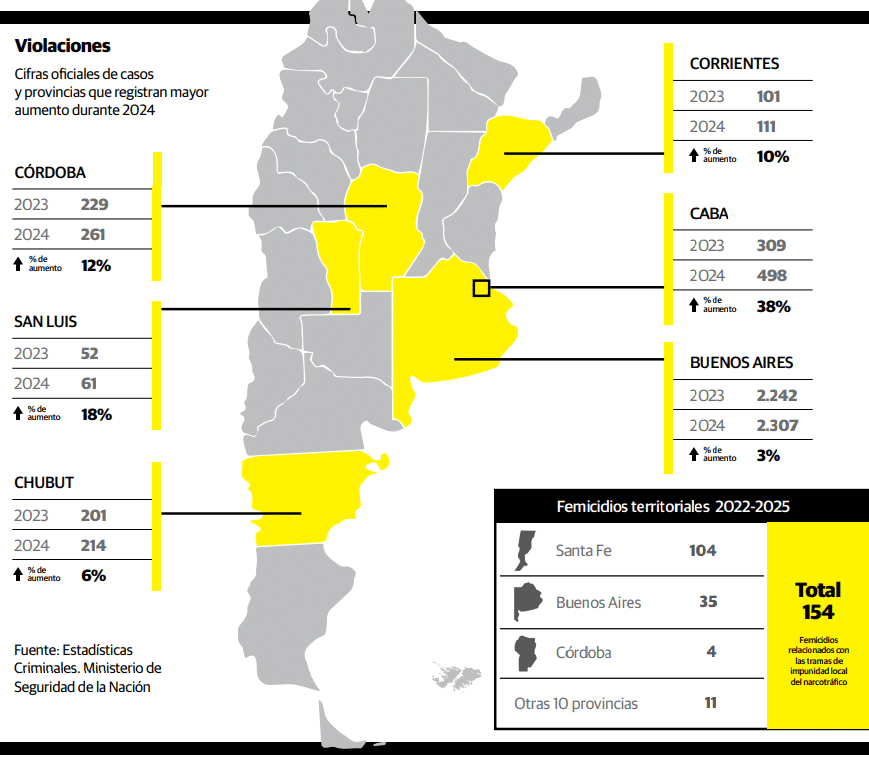

Negacionismo de Estado: Informe 2025 del Observatorio Lucía Pérez

¿Qué hay detrás de la avanzada oficial para negar los femicidios? Radiografía de cómo cada poder del Estado, por acción u omisión, busca ocultar las causas y consecuencias del asesinato de mujeres. Y por qué lo hace. Por Claudia Acuña

El Aleph (versión putas): Entrevista a Georgina Orellano

¿Cuánto cuesta la vida? ¿Cuánto vale? La dirigente de AMMAR y la actualidad desde la esquina: lo que se ve, lo que no se escucha, las falsas soluciones progresistas, lo que hay que abolir. Lo narco, la revolución, el cuerpo, la salida. Una recoridapor sus tatuajes, y todo lo que significa ser puta. Por Claudia Acuña y Lucas Pedulla

Carla Soggiu: La impunidad avanza

Carla recibió un botón antipánico por las agresiones de su pareja, que la ató, golpeó y violó delante de su hija de dos años. Semanas después de ese hecho, accionó cinco veces ese botón pero la policía no la encontró. Apareció muerta en el Riachuelo. Las complicidades, las burocracias, el rol de Diego Santilli y la lucha de una familia que define el caso como un femicidio de Estado. Por Francisco Pandolfi

Alma y vida: El femicidio de Lucía Pérez, hoy

¿Qué es la justicia? ¿Cómo enloquecer a una familia? ¿Por qué buscan eliminar la figura de

femicidio? ¿Cuál es el rol práctico del Estado y el negacionismo? El Tribunal de Casación resolvió que el de Lucía Pérez no fue un femicidio. La política de la misoginia como aversión hacia las mujeres y el paralelismo con lo narco que vende droga junto a las escuelas. Las “sumisitas”, la violencia y el sometimiento. Marta y Guillermo: una familia que trabaja en comunidad, y las claves para que las pesadillas no sigan asesinando a los sueños. Por Sergio Ciancaglini

Crónicas del más acá: Al trote

POR CARLOS MELONE

El Caliban y las brujas: La obra Fuerza mayor, protagonizada por jubiladas

La alianza entre Jubilados Insurgentes con integrantes del Teatro Caliban parió está obra que pone en escena lo que pasa todos los miércoles frente al Congreso. Una forma creativa de elaborar la actualidad con las herramientas del teatro, para hacer sentir, pensar e interpelar a los más jóvenes. Por Franco Ciancaglini

Sin berretines: Lo que nos cuenta la cárcel

Estudiantes de Sociología y Trabajo Social que cumplen condena en la cárcel de San Martín comparten sus reflexiones sobre la libertad, el encierro, y la actualidad más acá de las rejas. ¿Cómo funciona lo narco? ¿Qué implica buscar plata fácil? Lecciones sobre educación, berretines y prejuicios, el sentido de la vida, y la teoría de la bobalización. Por Sergio Ciancaglini

Sin protección: Ley contra el Acoso y después

Perdió estado parlamentario el proyecto de ley de acoso en ámbitos laborales y académicos: una muestra de la desidia y el abandono de las políticas de género. Del caso Brieger a Milei, cómo sigue la organización de las mujeres para empujar lo imposible en tiempos de motosierra, fascismo y un Congreso estancado. Por Evangelina Bucari

Con horizonte: 38º Encuentro Plurinacional en Corrientes

Cien mil personas participaron del 38º Encuentro Plurinacional de Mujeres y Diversidades. MU lo registró con crónicas día a día, que pueden leerse en lavaca.org. Compartimos aquí parte del registro fotográfico y una mirada sobre la trastienda de debates que explican mucho de lo que pasó en un evento extraño y extraordinario. Por Claudia Acuña. Fotos de Line Bankel

Sin cuerpo: La ¿impericia? en la causa de Cecilia Basaldúa

A lo largo de este 2025 la nueva instrucción que investiga el femicidio de Cecilia Basaldúa, ocurrido en el año 2020 en la localidad cordobesa de Capilla del Monte, Cambió fiscales, tomó nuevas pruebas y amplió testimoniales. Sin embargo, en el marco de un proceso judicial que avanzaba, una noticia coronó la impunidad en esta causa: hace cuatro años que el cuerpo de Cecilia fue retirado de la morgue judicial sin el consentimientode la familia. Por María Eugenia Marengo

Nota

Cómo como 2: Cuando las marcas nos compran a nosotros

(Escuchá el podcast completo: 7 minutos) Coca Cola, Nestlé, Danone & afines nos hacen confiar en ellas como confiaríamos en nuestra abuela, nos cuenta Soledad Barruti. autora de los libros Malcomidos y Mala leche. En esta edición del podcast de lavaca, Soledad nos lleva a un paseíto por el infierno de cómo se produce, la cuestión de la comida de verdad, y la gran pregunta: ¿quiénes son los que realmente nos alimentan?

El podcast completo:

Con Sergio Ciancaglini y la edición de Mariano Randazzo.

Ambiente

Megaminería en Mendoza: la comunidad movilizada

El gobernador Alfredo Cornejo logró aprobar hoy un paquete de leyes que promueve el desembarco de la megaminería en una provincia que resiste desde hace años la explotación contaminante e inconsulta. La iniciativa tiene el principal proyecto en la ciudad de Uspallata y ya fue rechazada en 2011 y aprobada en 2019, pero debió ser cancelada entonces tras la movilización social. Hoy la historia se repite: el gobierno vuelve a la carga con argumentos de película (reproducidos en esta nota) mientras las comunidades originarias, asambleas y vecinos de todo Mendoza (cuyas voces aquí difundimos) se movilizaron frente a la Legislatura y trazan un plan de acción para dar vuelta la historia, una vez más.

Por Francisco Pandolfi

La Cámara de Senadores de Mendoza le dio la media sanción que faltaba a la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) y así aprobó el proyecto de Megaminería PSJ Cobre Mendocino, conocido como San Jorge, que permite el desembarco de la industria metalífera en la localidad de Uspallata. Se trata de la iniciativa central de un paquete enviado por el gobernador Alfredo Cornejo y que contó también con la venia de otros tres proyectos mineros.

Afuera de la Legislatura, miles de personas de todos los puntos cardinales de la provincia se manifestaron en contra, cercados por decenas de policías. El lunes a primera hora el pueblo de Mendoza había empezado la “Nueva gesta libertadora por el agua”, peregrinación (a pie, a caballo, en bicis, autos) que partió desde la localidad de Uspallata, al norte de la provincia, se ramificó desde el Valle de Uco, San Rafael, Lavalle, y llegó este martes a la mañana a la puerta de la Legislatura en la ciudad capital. Allí, la Cámara de Senadores tras cuatro horas de debate avaló la primera explotación de cobre de escala mediana en el distrito: fueron 29 votos afirmativos (18 del oficialista Frente Cambia Mendoza; 5 de la Unión Mendocina –PRO, UCR, el Partido Libertario, la Coalición Cívica– 5 del PJ y uno demócrata), 6 negativos y una abstención.

Aviones & fracasos

Dentro del recinto hubo discursos pro mineros que no destacaron precisamente por su altura. Martín Rostand, de Unión Mendocina defendió al proyecto de esta manera: “Cada vez que un avión se pone en vuelo, existe el riesgo de que se estrelle; cada vez que un sistema eléctrico se pone en funcionamiento alguien puede morir electrocutado. Sin embargo, nadie propone abolir ni a la aviación comercial ni a la electricidad, al contrario, porque el beneficio supera el riesgo potencial y con la minería sucede lo mismo”.

El senador del mismo partido, Gabriel Pradines agregó: “Dicen (en relación a los manifestantes) que el agua no se negocia, pero me pregunto, ¿una finca con pozo y derecho de agua no vale más que una que no tiene?”. Ariel Pringles, también de Unión Mendocina: “Toda actividad productiva implica un riesgo, conozco de la actividad agropecuaria donde hay litros y litros de glifosato desparramados por cada producción y sin embargo es aceptada”.

Increíble, pero real.

Armando Magistretti, del Partido Demócrata aceptó que la policía minera “no tiene la expertise para controlar”, pero igual votó a favor del proyecto, aunque quien controle a la empresa sea la policía minera. Y también dijo que los informes de impacto ambiental no deberían pasar por la Legislatura, sino aprobarse directamente “porque todas las actividades económicas generan pasivos ambientales”.

Félix González es senador del Partido Justicialista y fue uno de los peronistas que votó en contra del proyecto San Jorge. “Hoy seguro votaremos divididos, por distintas cuestiones”. No profundizó en las diferencias internas, pero sí hizo algunas declaraciones clave:

- “En 2011 se rechazó casi el mismo proyecto. Esto es un Corsa repintado, no es nuevo. Y sobre ese Corsa, el gobernador Cornejo decía que no había viabilidad para aprobarlo”.

- “Pasaron 15 años y somos la misma dirigencia y los mismos empresarios. Repetimos la misma discusión que se rechazó en 2011, que se aprobó en 2019 pero cuando la gente salió a la calle debimos recular en chancleta. O sea, venimos perdiendo el tiempo desde hace 15 años con lo mismo”.

- “Somos un fracaso como dirigentes, no construimos consenso, no pusimos a la ciencia en el centro. El consenso no debe hacerse entre partidos únicamente”.

- “Hay innumerables cantidad de estudios que hablan de la contaminación que habrá si avanza este proyecto. Votamos una Declaración de Impacto Ambiental que está mal, a la que le faltan herramientas, elementos, que tiene el balance hídrico desactualizado y varios cuestionamientos técnico ambientales”.

- “Esto se va a judicializar, no hay dudas porque la Corte Suprema de Justicia ha dictado fallos que van en sentido del rechazo de la DIA. O sea a la aprobación le faltará sustento para ser sostenida en el tiempo”.

- ‘El Departamento General de Irrigación de este gobierno provincial le hizo 90 observaciones al proyecto. Solo a 5 de ellas la empresa minera que las iba a resolver, 79 que las iba a considerar y a 6 que se iba a oponer, con respuestas evasivas en temas centrales. Solo con esto Cornejo debía haberse puesto firme y obligar a la empresa a aceptar todo lo observado por el organismo, pero no. La compañía llegó a decir que el arroyo El Tigre (de donde sacará la minera el agua para extraer oro y cobre) le pertenece. Es una vergüenza que después de secir eso todo siguiera como si nada”.

- “Lo que está en juego no es el futuro, es el presente”.

Dugar Chappel, del Partido Verde, puso algunos números sobre el recinto: “La minera que nos va a contaminar –y no en un porcentaje, porque cuando se contamina se contamina todo– nos dará el 6 por ciento de lo que gastamos en el subsidio al transporte. Y el 80% de lo que gasta en empleados que no sabemos quiénes son en esta Cámara de Senadores”.

Censura & deficiencias

Mientras este lunes el presidente Javier Milei llamó a votar a favor del proyecto minero, en contrapartida hubo llamamientos de iglesias católicas y evangélicas para evitar esta aprobación poco clara. La noche previa al 26 de noviembre, cuando Diputados aprobó el paquete minero, el CONICET advirtió en una publicación que hubo “importantes deficiencias en el Informe de Impacto Ambiental. Falta de datos y de estudios sobre agua, biodiversidad, patrimonio arqueológico y aspectos sociales impide una evaluación confiable de los impactos que el emprendimiento podría generar en la cuenca del río Mendoza”. La nota profundiza: “Dado que estos vacíos de información limitan la toma de decisiones responsables y pueden comprometer recursos naturales, culturales y comunitarios de alto valor, es necesario que las autoridades soliciten la revisión y ampliación del estudio antes de continuar con el proceso administrativo”.

Sin embargo, horas después el documento desapareció y fue reemplazado por otro escrito por las autoridades políticas del organismo.

Increíble, pero real.

PSJ Cobre Mendocino está a cargo de Minera San Jorge S.A, perteneciente a Zonda Metals GmBH de Suiza y al Grupo Alberdi de Argentina. Estima una inversión inicial de 599 millones de dólares, una capacidad de producción de 40.000 toneladas de cobre fino por año y la creación de menos de 4 mil puestos de trabajo. Este proyecto fue rechazado desde su origen, en 2007; nunca obtuvo la licencia social.

Después de la ley, tampoco.

¿Quién cumple la ley?

Dos días antes de la votación, comunidades indígenas de Uspallata y de la Cuenca del Río Mendoza le enviaron un escrito a los senadores instando al cumplimiento de los derechos de los pueblos a nivel provincial, nacional e internacional, para que no avanzaran con la aprobación de la DIA ya que, según plantean, estaba “viciada con información sesgada y falaz que omite observaciones certeras científicas de instituciones y expertos”.

Claudia Herrera, autoridad de la comunidad Huarpe de Mendoza, habla con lavaca: “Este proceso empezó en 2017 y recién en junio de este año se acercaron. En estos meses hubo hostigamientos de la empresa, presiones, visitas imprevistas. No sólo no cumplieron con la consulta libre, previa e informada, sino que anunciaron en el boletín oficial que habían realizado un protocolo. El protocolo también viola el convenio 169 de la OIT, porque fue sin la presencia de las comunidades”.

Claudia y su comunidad miran adelante: “Ya sabíamos que iban a aprobar el proyecto, pero esto es largo. Ahora se vienen denuncias a nivel local e internacional por la falta de cumplimiento del Poder Ejecutivo, el Legislativo y de la empresa minera. Decimos no a la muerte y sí a la vida”.

Saqueo y movilización

Además del DIA de San Jorge, otros tres proyectos mineros obtuvieron sanción definitiva:

1) 27 proyectos de exploración en la localidad de Malargüe, aprobados por el gobierno en un mismo procedimiento de evaluación de impacto ambiental.

2) El Fondo de Compensación Ambiental por si la empresa genera una catástrofe ambiental.

3) El Proyecto de ley de regalías mineras, que fija un tope del 3% pero no un mínimo, al igual que la ley nacional.

Marcelo Giraud, profesor de Geografía de la UNCuyo y miembro de la Asamblea Popular por el Agua, resume con el cansancio de las últimas horas encima: “Se votó la profundización del saqueo. Pero vamos a seguir movilizando”.

Termina la sesión y pasa lo que se sabía iba a pasar. Aprobación del proyecto San Jorge. La gente empieza a marchar por el centro de la Ciudad de Mendoza. Al cierre de esta nota, está por realizarse un ruidazo en toda la provincia. A continuación, un corte de ruta en la localidad de Tunuyán, 80 kilómetros al sur de la capital. En 2019, al pueblo mendocino le llevó 13 días revertir la instalación de la megaminería a fuerza de seguir movilizándose, cuando el gobierno provincial no tuvo otra opción que recular.

Esto recién comienza.

Fumigaciones en PergaminoHace 4 semanas

Fumigaciones en PergaminoHace 4 semanasComienza un juicio histórico por fumigaciones con agrotóxicos

Roberto PïanelliHace 4 semanas

Roberto PïanelliHace 4 semanasAdiós, Capitán Beto

Marcha de jubiladosHace 3 semanas

Marcha de jubiladosHace 3 semanasVideo homenaje a la lucha de jubiladas y jubilados

Muerte por agrotóxicosHace 3 días

Muerte por agrotóxicosHace 3 díasConfirman la condena al productor que fumigó y provocó la muerte de un chico de 4 años

Reforma LaboralHace 2 semanas

Reforma LaboralHace 2 semanasReforma laboral: “Lo que se pierde peleando se termina ganando”