Nota

Enero autónomo 2005: taller La política, lo político y la resistencia

¿Hubiese existido el 19 y 20 si hubiese habido una organización de izquierda capaz de reunir desde Quebracho hasta el Chacho? ¿Por qué no hay un Frente Amplio en la Argentina? Con esas preguntas como trampolín, el escritor y periodista uruguayo Raúl Zibechi participó en una de las rondas de Enero Autónomo. Se generó un diálogo fértil que terminó abierto (o cerrado) al pasarse a una denuncia sobre la situación inadmisible de una comunidad mapuche de Chile. Algunas de las intervenciones.

La ronda que presentó al escritor y periodista uruguayo Raúl Zibechi (autor de Genealogía de la revuelta, entre otros libros) partió de un título provocador, y de una comparación inevitable: «¿Por qué no existe un Frente Amplio en la Argentina?»

Al aire libre y con unos 50 asistentes sentados en el piso o parados, pero siempre recurriendo más o menos sutilmente a los beneficios de la sombra, Zibechi empezó diciendo que no tenía intención alguna de hablar del Frente Amplio, sino de contribuir a pensar en las realidades argentina y uruguayas».

«En Uruguay tenemos el Frente Amplio desde hace más de 30 años. Es una sociedad muy estructurada, muy orgánica, el Frente tiene solo en Montevideo 250 comités de base barriales. Hay mucha organización, y conciencia de lo institucional».

El uruguayo lanzó un enigma: «Si aquí hubiese habido una coalición donde estuviese toda la izquierda, desde la más radical hasta la más moderada, desde Quebracho hasta el Chacho, para decirlo en verso…» Interrumpido por las risas aclaró: «eso es el Frente Amplio». Y allí redondeó su pregunta: «¿Creen que en ese caso hubiera habido un 19 y 20? ¿Hubiera existido con una izquierda fuerte, con expectativa de ser gobierno?»

Una joven lanzó la réplica: «¿Y por qué no hubo un 19 y 20 en el Uruguay?»

Otra dijo: «Me preguntaba por qué ante la situación tan grave del Uruguay, el Frente Amplio no movilizó, más allá de los momentos electorales. Podría haber estado al frente de un supuesto 19 y 20»

¿Qué fue el 19 y 20?

Roberto, asambleísta de la zona norte bonaerense, mientras tomaba mate. «La pregunta es provocativa, pero a mí me parece que partir de suposiciones a veces obtura. La realidad es que en la Argentina no hubo Frente Amplio». Apareció una niña que consultó a Roberto: «¿No hay más sufflé?» Roberto le informó que no, y continuó con su idea: «El 19 y 20 fue un cuestionamiento a las instituciones capitalistas y occidentales. Está más allá de un frente que se opone al capitalismo, pero desde la misma lógica del capitalismo».

«Lo que aparece más fuertemente es otra forma de pensar las cosas. Otra lógica, de movimientos que surgen desde los márgenes. Donde las instituciones son menos fuertes. El movimiento piquetero no surge del centro del sistema, sino de los márgenes. Con las trabajadoras sexuales es lo mismo. Todo aparece en los márgenes. Como hay un estado mafioso, todo está mucho más fragmentado y fracturado, y da la oportunidad a que aparezcan estas cosas. No hay instituciones rígidas. En Uruguay la izquierda tuvo una posibilidad de institucionalizarse».

La onda de la izquierda setentista

Julio, del Movimiento de Trabajadores Desocupados de Solano: «Esto de los márgenes es rendirle un tributo al sistema. Yo creo que esos casos salen del centro, y el centro no son los partidos».

Una compañera de la ronda se sumó: «Yo hablo de borde como un catalizador de lo que entra y lo que sale. Creo que hay un borde, y marca lo político. El 19 y 20 hubo un gran cuestionamiento a instituciones que alguna vez dieron respuesta a educación y salud, y hoy no pueden, como los partidos políticos, contener a la política. La política es lo que rompe el statu quo».

«Los partidos de izquierda tienen una cuestión de respeto a la verticalidad que a nosotros no nos da posibilidades de decir que estás construyendo cuestiones con fuerte connotación política».

«Las políticas partidarias se han convertido en políticas de gestión, pero la política como potencia está acá, en este tipo de reuniones, en otro tipo de construcciones o de lógica, donde hay procesos participativos y no los acuerdos de cúpula que hacen los partidos como institución tradicional de este sistema».

El Vasco, del Movimiento de Trabajadores Desocupados de Allen, Río Negro, levantó la mano: «El 19 y 20 la consigna, en vez de que se vayan todos, tendría que haber sido vamos a echar a todos o vamos a sacar a todos. Pero la limitación de la propuesta nos ha mostrado hasta donde ha llegado o se ha desarrollado el pensamiento».

«Donde la política tiene preeminencia –continuó- lo político parece que se ahoga. Hay excepciones, el Brasil tiene una izquierda fuerte y un movimiento social que no le termina de ser orgánico».

«Me parece que en el caso de América Latina hay un fracaso de la derecha en la aplicación de las políticas neoliberales. Aparece entonces una nueva onda sobre la que tenemos que repensar: ahora es la izquierda la que se ofrece como una alternativa para lograr consenso a la continuidad de las políticas de ajuste en el continente».

«Aquí hasta la izquierda setentista que se ofrece como alternativa para la reconstitución del vínculo entre la sociedad y lo institucional, de un modo que le ha resultado favorable».

Argentina y Bolivia: el desborde de abajo

Zibechi pidió la palabra, dijo, «antes de que el sol me achicharre la neurona».

Contó que siempre le sirvió la comparación entre la Argentina y el Uruguay, para entender a ambos países. Ejemplos: en Uruguay nunca hubo oligarquía «salvo en un breve período en torno a 1968; la clase económicamente dominante, la burguesía, nunca necesitó convertirse en oligarquía, no necesitó gestionar el aparato estatal para frenar a las clases populares. La gestión del Estado la hizo otra gente, un personal político especializado, no la propia burguesía».

«En Uruguay las concentraciones de pobres, de proletarios, han sido escasas. Montevideo ha tenido 200.000 obreros concentrados en tres o cuatro barrios, y una población muy homogénea cultural y socialmente. Población europea, blanca, y con una mentalidad de clase media, de ascenso social y educación».

«En la historia del movimiento social en el Uruguay nunca hubo desbordes. Nunca fue desbordado el Estado, ni las organizaciones o partidos de izquierda, ni de los sindicatos».

«En cambio aquí, ya la FORA anarquista y rebelde de 1909, ordenó levantar y los obreros no le hicieron caso. La historia argentina es una historia de desbordes de abajo».

«En el Uruguay, en cambio, hay una historia de instituciones fuertes y sólidas, en el campo popular –dicen que tiene el sistema de partidos más estable del mundo, sólo comparable al inglés-. Son elementos para pensar no sólo lo bueno y lo malo, sino la potencia que hay en cada caso».

Cómo sacar a la protesta de la calle

Siguió Zibechi: «Mi interpretación es que cuando se crea el Frente Amplio en Urugyuay, en 1971, fue para sacar a la protesta social de la calle, y trasladarla a la lucha institucional: elecciones y parlamento.

Desde más abajo, quizá los trabajadores no tuvieron fuerza para desbordar a las patronales y al Estado, y entonces buscaron fuerza adicional en el terreno institucional, en función de las tradiciones uruguayas».

«En cambio en la Argentina, como en Bolivia, hay una fuerte tradición plebeya, de desborde de abajo. Y ese desborde impide que se estabilice una izquierda institucional orgánica en la Argentina. Incluso en las organizaciones armadas, ha habido tendencia al desborde, por ejemplo, de los más jóvenes».

«Y hoy ese desborde lo vemos en todas las instancias de la sociedad. Con respecto al Estado, la familia, lo vemos en los propios MTD. Creo que eso puede verse como un problema, pero también como una potencia».

«Lo de Brasil es otra cosa. Es curioso que donde hay un Estado fuerte, como Brasil, surgen orgánicas de los movimientos sociales igualmente fuertes. Pienso en los Sin Tierra, con los que simpatizo enormemente, pero que representan una especie de estado dentro del Estado. Los movimientos se institucionalizan. En la Argentina y Bolivia son permanentemente desbordados».

«Al día siguiente de la insurrección de octubre del 2003 Jaime Solares –esto es patético- secretario general de la COB (Central Obrera Bolviana) dijo: tenemos que reconocer que en esta insurrección victoriosa los dirigentes revolucionarios como yo no jugamos ningún papel. Fue la gente desorganizada lo que tiró al gobierno. ¿Y qué hizo a continuación? Llamó a la gente a organizarse» (risas)

«¿Para que no vuelvan a joder!» teorizó uno de los asistentes.

Pero eso dejó planteada otra pregunta, que Zibechi se encargó de formular:

¿Qué tan importante es la organización, o lo que entendemos como organización?

¿Es la organización la que resuelve los problemas?

¿A qué le llamamos organización y qué papel juega?

¿Domesticador?

Dijo Zibechi: «No lo tengo claro, pero es un tema a discutir».

La ventaja de no saber

Otro de los asistentes intercaló su propio interrogante: «¿Y qué tendrá que ver que no exista un Frente Amplio en la Argentina, con la existencia de un partido como el peronista?»

Mirta, integrante del Equipo de Educación Popular de la Universidad de Madres de Plaza de Mayo, agregó: «Me parece que tenemos un modelo de organización en la cabeza, que nos obliga a pensar en determinada concepción. Cuando hablamos de autonomía, de romper con la verticalidad, de una lógica distinta, nos cuesta pensar qué forma organizativa darle a esa nueva lógica».

«Pero me parece que hay que organizarse, hay que articular lo que estamos haciendo, las acciones, lo que pensamos. El tema es: ¿desde qué lógica vamos a abordar estos temas para no reproducir la lógica del sistema, que en definitiva la reproducimos aún en contra de nuestras intenciones, porque son la cultura y la educación que tenemos metidas adentro?»

«Lo difícil es poner una lógica, una forma de vincularnos que queremos construir y que no está hecha, y que hay que poner en marcha mientras vamos resolviendo las cuestiones relacionadas con nuestra subsistencia. El tema es cómo romper con la lógica del enemigo que traemos, y eso implica desestructurarnos, ver qué nivel de aceptación real de las diferencias tenemos».

Pancho, del proyecto de salud del MTD de Solano: «Tenemos ventajas comparativas. Si hiciéramos una encuesta preguntando quién sabe cómo se hace para llegar a los logros de los objetivos populares, creo que gana el no sé. Da la impresión de que esa es una gran ventaja. Porque el sé, se atranca en la institucionalidad, en las respuestas sólidas y contundentes, y en las experiencias conocidas. La posibilidad de no saber nos mantiene más abiertos –aunque sea angustiante y difícil- para ver cómo le encontramos la vuelta a lo nuevo. No sabemos si a lo que hacemos podríamos darle el nombre de organización. No me importa: es lo que hacemos».

La organización de los zapatistas

Ezequiel dijo que prefiere no pensar con dicotomías como organización o desborde. «Es cierto que con el desborde cayó De la Rúa. Pero también es cierto que no podemos realizar tareas que son mucho más fáciles que voltear un presidente, no podemos movilizar los recursos que tenemos para liberar a los presos, por ejemplo. Necesitamos conseguir niveles mucho mayores de cooperación entre nosotros. Hemos conseguido formas de cooperación muy valiosas, pero en escalas muy pequeñas en movimientos, en los MTD».

«Pero nos falta encontrar eso en niveles mucho mayores, y para eso hace falta organización, se ponga el nombre que se le ponga. No hay por qué pensar que todas las formas de organización van a reproducir lo que conocemos. El desafío es pensar instituciones de nuevo tipo, que no sean máquinas de contener el desborde social, que no son partidos, que no sean máquinas de producir dirigente, máquinas de expropiar la potencia, sino lo contrario, que sean máquinas de facilitar y movilizar recursos para que todos podamos cooperar a nivel mayor. Es cierto que si uno tiene todas las certezas no se avanza, pero de vez en cuando algunas respuestas hay que dar. Para eso hay que implementar reglas claras, formas de decisión y estar dispuesto a sentarse a reconocer al otro, reconocer diferencias: ahí está el camino que hay que transitar».

Zibechi: «Yo defiendo las formas de organizaciones horizontales, no jerárquicas, pero eso es un problema si lo convertimos en modelo. En primer lugar, creo que todos los seres humanos estamos organizados, aunque no lo llamemos organización. Pero todos están tienen vecinos, amigos, barras. Para salir a hacer cualquier cosa a la calle estás en una red de organización. Observando a los zapatistas, no tienen una organización. El ejército zapatista tiene una organización militar, jerárquica. Cuando el aparato tiene la voz cantante, el comité clandestino revolucionario indígena, le da el bastón a Marcos, pero cuando el problema se resuelve, Marcos lo devuelve a las comunidades. Para producir se organizan de una manera, para la educación de otra, para la salud de otra, y para la defensa militar de otra».

«Para estar en un grupo de reflexión de Solano estás organizado de una manera, pero si hacés un piquete con la misma organización, te caminan pro arriba. Si la forma de organización del piquete, más vertical, con responsables, la trasladás al taller de reflexión, a las dos reuniones te dan una patada».

«Entonces un tema es la multiplicidad de las formas de organización, y la necesidad de la transparencia. Reconocemos que necesitamos un mando en una determinada situación, pero eso no lo trasladamos a otra tarea, a cualquier situación, porque ahí se generan la rigidez y las jerarquías».

Rebeldía o pasividad

Sebastián, del Colectivo Situaciones, se prendió al debate: «Habría que pensar que las formas de organización que tanto nos sirvieron en un momento hoy pueden ser más una traba que una fuente de inspiración. El tema de la organización habría que poder pensarlo según procesos concretos y trazados de redes, y no tanto en función de un esquema, modelo, o de preguntarnos por una forma técnica de funcionamiento, sino ver cuáles problemas tenemos, y cómo enfrentarlos».

«Y habría que reformular qué significa trabajar en el trazado de redes. Habría que ver qué significa para nosotros una red, y no por el deber ser sobre que hay que construir una red, sino para ver cuál es la forma operativa concreta de resolver los problemas a los que nos enfrentamos.

La otra gran pregunta es por la politicidad de estas experiencias. Hay una gran base de estas experiencias que consiste en ir resolviendo problemas prácticos, materiales, de reproducción de la vida, salud, modos de pensar la educación. Pero en el fondo la gran pregunta que nos hacemos es ¿qué es lo común entre nosotros».

Alberto, del MTD de Solano, habló del territorio del movimiento : «Raúl decía que estamos organizados. Es cierto. No es que todo está en la nada, sería una visión muy pesimista. Pero en la práctica hay contradicciones que se resuelven con mucha paciencia y tiempo. Hay momentos en que el horizonte puede ser la igualdad o la horizontalidad, pero por momentos eso se diluye en un medio que es hostil. Porque vivimos en medio de una dominación muy fuerte, y de una estructuración no para la rebeldía, sino para la pasividad y la resignación».

«Por ahí es difícil definir cuál es el modo en ámbitos urbanos donde estamos mucho más interferidos en un ámbito con intereses fortísimos, que a veces influyen demasiado en nuestras prácticas. Pero aceptar que todos estamos marcados por contradicciones muy fuertes, creo que es el camino para no quebrarse, que es lo que le pasa a mucha gente al ver la imposibilidad de un colectivo de sostenerse en el tiempo.

Nosotros descubrimos que esto no se resuelve solo. Ni desde una visión teórica. Necesitamos el apoyo en el colectivo aceptando y no escandalizándonos de nuestras propias contradicciones, porque estaríamos en un nivel de pureza teórica que sería muy lindo como discurso, pero con una práctica sin asidero».

«Creo que hay que desnudarse de un montón de verdades absolutas, que nos permite la libertad de la creación, pero con un montón de taras que tenemos porque estamos marcados por las contradicciones. Nada nace puro, ni de un día para el otro. Los pueblos mismos van haciendo sus experiencias con mucha entrega y valentía, tal vez los más preparados van a ser los pibes».

Un cambio de cultura

Una joven mencionó palabras para enlazar. Respeto a las diferencias. Los zapatistas, lo común que hay que encontrar. «Me parecería importante compartir con los hermanos mapuches que han llegado con su experiencia de resistencia y de lucha. Para poder ver lo de ellos y darle otro color ¿no?» La intervención de los mapuches ya estaba prevista.

La ronda continuó con quienes habían pedido la palabra. Un joven dijo que quería mencionar que la izquierda en la Argentina no fue tan exitosa como la del Uruguay.

Claudia, de la Universidad Popular de Madres de Plaza de Mayo, abrió la discusión a otro ítem: «Hablamos del tema organizativo. Pero yo pensaba qué cambios culturales tiene que haber para cualquier situación o en cualquier tipo de organización. ¿Qué tenemos que ir creando en términos de solidaridad, creatividad, libertad, que nos dificultan e impiden cambiar de modalidad de lucha, o de organización de acuerdo a las modalidades? ¿Qué cambios culturales había que ir produciendo más allá del tema estrictamente organizativo?»

Alguien interrumpió para decir que la compañera que había propuesto darle la palabra a los mapuches quería volver a hablar, y ella insistió en su propuesta «para que compartan la experiencia de la resistencia». Otro joven también interrumpió lo que se venía hablando para reforzar un anticipo de la intervención mapuche. Neka, de Solano, mencionó la importancia de escuchar a los movimientos latinoamericanos.

Uno de los dos integrantes de la comunidad Arauco Malleco habló entonces de las injusticias y persecuciones de las que son víctimas: «Nosotros venimos de Chile para difundir la lucha del pueblo mapuche. Queremos contar nuestra experiencia y nuestra lucha. Y hacer público que estamos encerrados. El Estado nos hizo un círculo. Comunicacionalmente nos encerró. El pueblo mapuche tiene mucha historia de resistencia, es uno de los pueblos que más ha resistido. Ha sufrido la discriminación, podríamos hablar el día entero. Nuestra organización Arauco Malleco, nuestra lucha ha tenido éxito. Estamos frente a un enemigo que todos mencionan, el capitalismo y las empresas multinacionales que están dañando el medio ambiente y azotando a toda la comunidad del mundo entero. Nuestro enemigo es el mismo que el de ustedes. Peleamos contra las forestales madereras. No es una lucha para obtener mejor sueldo, es una lucha del pueblo por el territorio, por seguir existiendo, que nuestra cultura no muera. Hay muchos mapuches perseguidos, torturados, desaparecidos. Pero no es una lucha dentro del sistema político. En Chile hubo reforma agraria, pero no benefició a las comunidades».

«En el 96 empezó esta lucha de los pueblos mapuches. Se ha avanzado, las forestales nos han golpeado. Tienen alrededor de más de 1 millón de hectáreas en todo el territorio mapuche. En Chile somos la única organización que está en lucha. Ninguna más. La izquierda desapareció, sigue por ahí con un papel, tratando de llegar quién sabe a dónde. Y hay otras organizaciones mapuches, muchas. Pero todos apuestan por ser alcaldes, políticos» dijo, cuestionando a otras comunidades.

Habló de un mapuche candidato a presidente, y defendió la noción de autonomía: «Somos una organización no instrumentalizada por ningún partido político, somos netamente autónomos. Nuestros dirigentes no son universitarios, de grandes escuelas, son campesinos, que definimos que la lucha tenía que ser esta. No iban a ser los partidos, ni un mapuche intendente, ni un concejal, ni un mapuche que llegó a la alcaldía».

El gobierno silenció la lucha. En el mundo no se sabe mucho. ¿Saben por qué? Porque tocamos muchos intereses. Los gobiernos son nada más que empleados de los grandes capitalistas. En todos los países está ocurriendo lo mismo. Todos terminan con la privatización».

Dijeron que hay 36 presos pero que la lucha debe continuar, que implementan una educación autónoma, y reiteraron que son la única comunidad que resiste contra el gobierno chileno. Los mapuches son víctimas de procesamientos masivos, torturas en las cárceles chilenas. Dijeron que delegados de los presentes tendrían que ir a conocer esa realidad (no sabían que un integrante del MTD no sólo visitó a la comunidad mapuche, sino que estuvo preso por eso mismo).

Los integrantes de movimientos sociales y los visitantes de Enero Autónomo acompañaron con solidaridad, atención y calidez toda esta exposición de una hora cuarenta minutos, y hacia el final realizaron preguntas a los expositores.

El taller previsto de los MTD «La política, lo político y la resistencia» sencillamente se disolvió por ausencia de tiempo. Curiosamente, los que habían interrumpido la ronda reclamando de modo imperioso conocer el pensamiento de los visitantes (que tenían su espacio adjudicado), se marcharon aburridos a los quince minutos de iniciada tal disertación.

El diálogo que estaba generándose quedó trunco, lo mismo que el debate incipiente sobre los modos de pensamiento y acción que pueden permitir nuevas formas de organizarse o, como se vio ayer, de reflotar formas de callar las voces, las conversaciones y las rondas, en defensa de una ética del monólogo.

Nota

Se confirmó el procesamiento del gendarme Guerrero por el ataque al fotógrafo Pablo Grillo

El gendarme Héctor Guerrero será procesado por el ataque que hirió gravemente en la cabeza al Pablo Grillo el 12 de marzo pasado (la foto de portada muestra a Pablo durante su recuperación, que aún continúa). La Sala II de la Cámara Federal porteña ratificó la decisión de la jueza María Servini que había sido apelada por el acusado. Además, pidieron investigar las posibles responsabilidades de quienes estuvieron a cargo del operativo. Presentamos aquí la información del diario Tiempo Argentino, uno de los integrantes de la Unión de Medios Autogestivos.

La Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones confirmó el procesamiento del gendarme Héctor Guerrero por las lesiones gravísimas producidas al fotógrafo Pablo Grillo y por el abuso de armas en otras cinco oportunidades durante la manifestación de los jubilados del 12 de marzo pasado.

El gendarme Héctor Guerrero el día de su declaración ante la jueza María Servini.

El fallo de la Cámara lleva las firmas de los jueces Eduardo Farah, Martín Irurzun y Roberto Boico. En su voto, Boico además, exigió que se profundice la investigación por las eventuales responsabilidades de las autoridades a cargo del operativo.

La situación del gendarme Guerrero había llegado a la cámara de apelaciones luego de un planteo de la defensa del acusado en la que pidió revocar el procesamiento como presunto autor del disparo con una pistola lanza gases contra Pablo Grillo, quien sufrió heridas gravísimas durante la represión policial a aquella protesta de jubilados en el centro porteño.

El planteo de la defensa se produjo en el contexto de varias resoluciones judiciales polémicas que se dieron durante en la semana posterior al triunfo electoral de La Libertad Avanza (LLA), que tuvieron como principales beneficiarios a Mauricio Macri y Javier Milei, y como principales perjudicados a Cristina Kirchner y Guillermo Moreno. Sin embargo, el oportunismo no funcionó y este viernes los tres camaristas le dio un revés al gendarme al entender que el acusado debe ir a juicio.

Guerrero, asistido por los abogados Martín Sarubbi y Claudio Nuncija, solicitó revertir el procesamiento que oportunamente había sido dictado por la jueza federal María Servini. La defensa sostuvo que no está acreditado que el gendarme haya sido el autor del disparo y afirmó que su conducta se ajustó a los protocolos vigentes para el uso de armas lanzagases.

En tanto, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que interviene como querellante, respaldó la resolución de Servini y la validez de las medidas de prueba, entre ellas el relevamiento en el lugar del hecho, un informe balístico de la Policía de la Ciudad y la reconstrucción denominada “Mapa de la Policía”, elaborada por realizadores audiovisuales y peritos forenses.

Nota

MU 210: La batalla final

El femicidio de Lucía Pérez a manos de dos narcos de Mar del Plata motivó el primer Paro Nacional de Mujeres. Tras una larga luchar familiar y social se logró la condena, pero ahora una nueva maniobra judicial puede dejar impunes a los culpables. Un ejemplo de que todo lo que conseguimos está en peligro. ¿Podrán?

Las notas de esta edición:

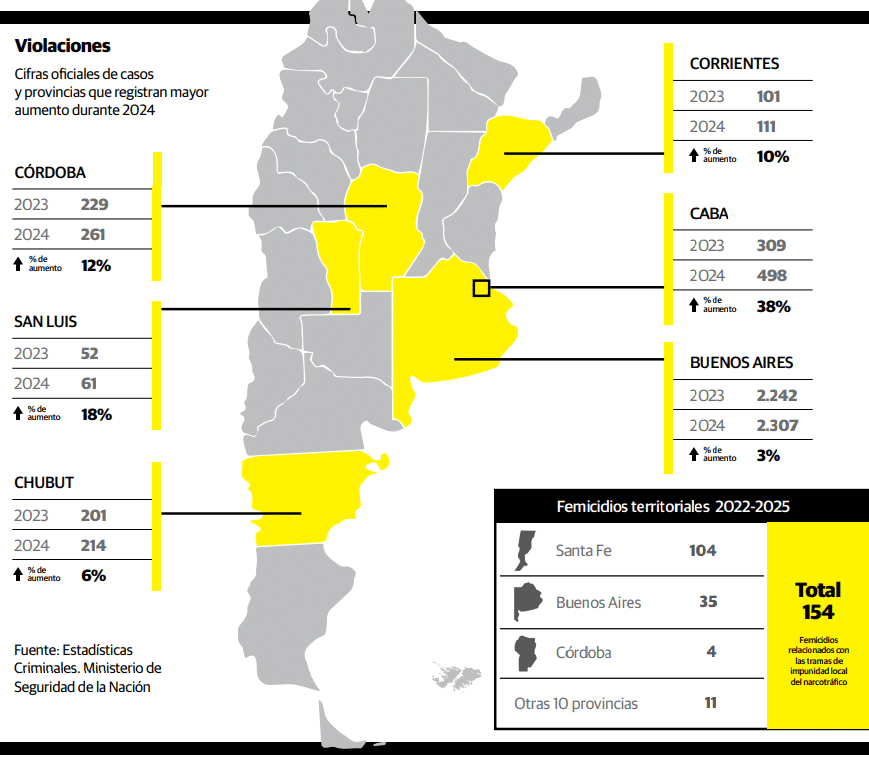

Negacionismo de Estado: Informe 2025 del Observatorio Lucía Pérez

¿Qué hay detrás de la avanzada oficial para negar los femicidios? Radiografía de cómo cada poder del Estado, por acción u omisión, busca ocultar las causas y consecuencias del asesinato de mujeres. Y por qué lo hace. Por Claudia Acuña

El Aleph (versión putas): Entrevista a Georgina Orellano

¿Cuánto cuesta la vida? ¿Cuánto vale? La dirigente de AMMAR y la actualidad desde la esquina: lo que se ve, lo que no se escucha, las falsas soluciones progresistas, lo que hay que abolir. Lo narco, la revolución, el cuerpo, la salida. Una recoridapor sus tatuajes, y todo lo que significa ser puta. Por Claudia Acuña y Lucas Pedulla

Carla Soggiu: La impunidad avanza

Carla recibió un botón antipánico por las agresiones de su pareja, que la ató, golpeó y violó delante de su hija de dos años. Semanas después de ese hecho, accionó cinco veces ese botón pero la policía no la encontró. Apareció muerta en el Riachuelo. Las complicidades, las burocracias, el rol de Diego Santilli y la lucha de una familia que define el caso como un femicidio de Estado. Por Francisco Pandolfi

Alma y vida: El femicidio de Lucía Pérez, hoy

¿Qué es la justicia? ¿Cómo enloquecer a una familia? ¿Por qué buscan eliminar la figura de

femicidio? ¿Cuál es el rol práctico del Estado y el negacionismo? El Tribunal de Casación resolvió que el de Lucía Pérez no fue un femicidio. La política de la misoginia como aversión hacia las mujeres y el paralelismo con lo narco que vende droga junto a las escuelas. Las “sumisitas”, la violencia y el sometimiento. Marta y Guillermo: una familia que trabaja en comunidad, y las claves para que las pesadillas no sigan asesinando a los sueños. Por Sergio Ciancaglini

Crónicas del más acá: Al trote

POR CARLOS MELONE

El Caliban y las brujas: La obra Fuerza mayor, protagonizada por jubiladas

La alianza entre Jubilados Insurgentes con integrantes del Teatro Caliban parió está obra que pone en escena lo que pasa todos los miércoles frente al Congreso. Una forma creativa de elaborar la actualidad con las herramientas del teatro, para hacer sentir, pensar e interpelar a los más jóvenes. Por Franco Ciancaglini

Sin berretines: Lo que nos cuenta la cárcel

Estudiantes de Sociología y Trabajo Social que cumplen condena en la cárcel de San Martín comparten sus reflexiones sobre la libertad, el encierro, y la actualidad más acá de las rejas. ¿Cómo funciona lo narco? ¿Qué implica buscar plata fácil? Lecciones sobre educación, berretines y prejuicios, el sentido de la vida, y la teoría de la bobalización. Por Sergio Ciancaglini

Sin protección: Ley contra el Acoso y después

Perdió estado parlamentario el proyecto de ley de acoso en ámbitos laborales y académicos: una muestra de la desidia y el abandono de las políticas de género. Del caso Brieger a Milei, cómo sigue la organización de las mujeres para empujar lo imposible en tiempos de motosierra, fascismo y un Congreso estancado. Por Evangelina Bucari

Con horizonte: 38º Encuentro Plurinacional en Corrientes

Cien mil personas participaron del 38º Encuentro Plurinacional de Mujeres y Diversidades. MU lo registró con crónicas día a día, que pueden leerse en lavaca.org. Compartimos aquí parte del registro fotográfico y una mirada sobre la trastienda de debates que explican mucho de lo que pasó en un evento extraño y extraordinario. Por Claudia Acuña. Fotos de Line Bankel

Sin cuerpo: La ¿impericia? en la causa de Cecilia Basaldúa

A lo largo de este 2025 la nueva instrucción que investiga el femicidio de Cecilia Basaldúa, ocurrido en el año 2020 en la localidad cordobesa de Capilla del Monte, Cambió fiscales, tomó nuevas pruebas y amplió testimoniales. Sin embargo, en el marco de un proceso judicial que avanzaba, una noticia coronó la impunidad en esta causa: hace cuatro años que el cuerpo de Cecilia fue retirado de la morgue judicial sin el consentimientode la familia. Por María Eugenia Marengo

Nota

Cómo como 2: Cuando las marcas nos compran a nosotros

(Escuchá el podcast completo: 7 minutos) Coca Cola, Nestlé, Danone & afines nos hacen confiar en ellas como confiaríamos en nuestra abuela, nos cuenta Soledad Barruti. autora de los libros Malcomidos y Mala leche. En esta edición del podcast de lavaca, Soledad nos lleva a un paseíto por el infierno de cómo se produce, la cuestión de la comida de verdad, y la gran pregunta: ¿quiénes son los que realmente nos alimentan?

El podcast completo:

Con Sergio Ciancaglini y la edición de Mariano Randazzo.

Fumigaciones en PergaminoHace 4 semanas

Fumigaciones en PergaminoHace 4 semanasComienza un juicio histórico por fumigaciones con agrotóxicos

Roberto PïanelliHace 4 semanas

Roberto PïanelliHace 4 semanasAdiós, Capitán Beto

Marcha de jubiladosHace 3 semanas

Marcha de jubiladosHace 3 semanasVideo homenaje a la lucha de jubiladas y jubilados

Muerte por agrotóxicosHace 3 días

Muerte por agrotóxicosHace 3 díasConfirman la condena al productor que fumigó y provocó la muerte de un chico de 4 años

Reforma LaboralHace 2 semanas

Reforma LaboralHace 2 semanasReforma laboral: “Lo que se pierde peleando se termina ganando”