Nota

Hija de puto: militancia y disidencia, de lo familiar a lo social

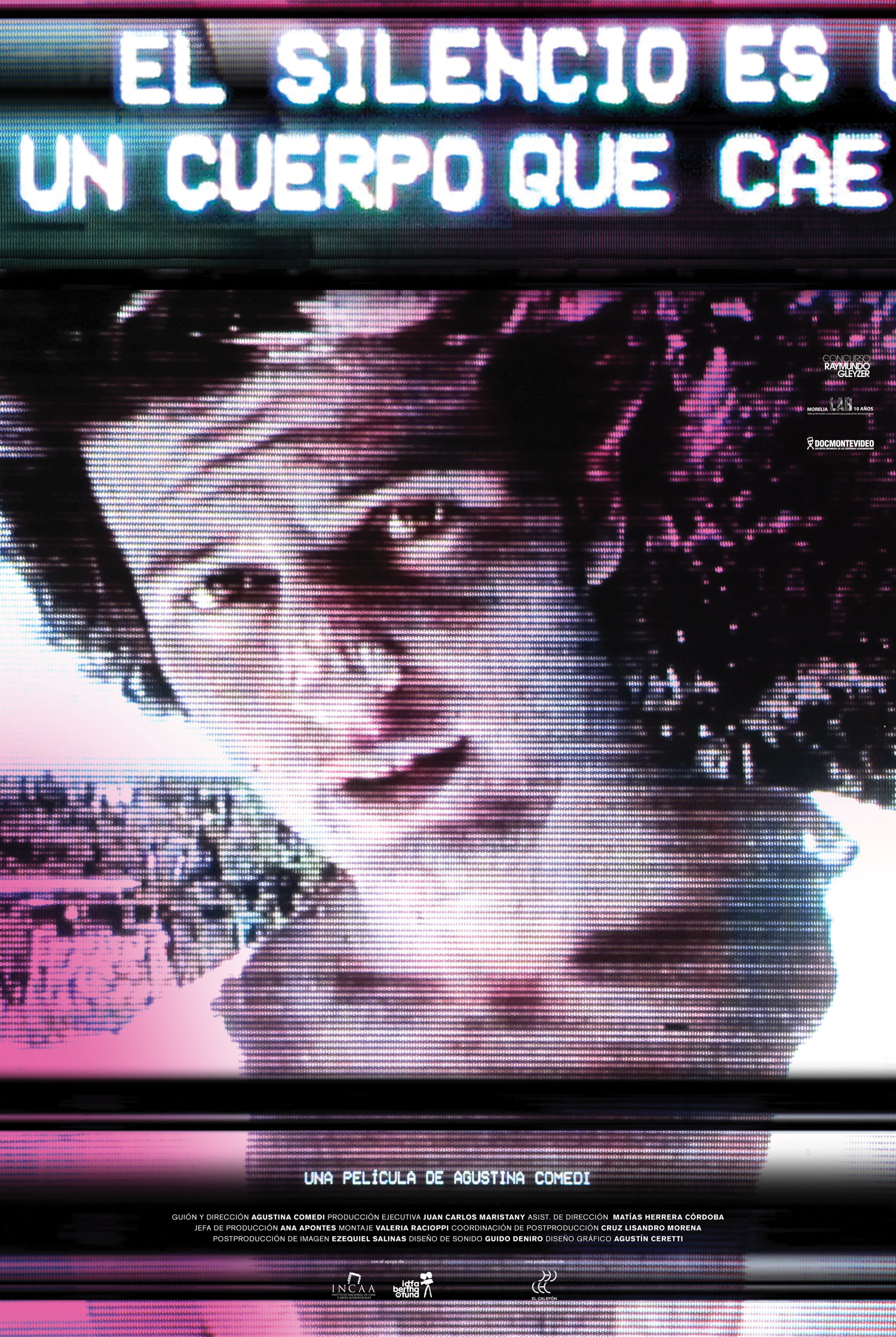

El silencio es un cuerpo que cae, dirigida por Agustina Comedi, narra la militancia política de izquierda y de disidencia sexual de su padre en Córdoba durante los ’80. Después del estreno en el BAFICI, la directora reflexiona en esta entrevista sobre el proceso de realización y las motivaciones personales y políticas que guiaron su búsqueda.

Por Florencia Paz Landeira para lavaca.org

¿Cuánto pesa un rumor? ¿Cuál es la densidad de nuestros secretos? ¿De qué material están hechos los pactos de familia? ¿A qué costo los sostenemos?

Esta ópera prima documental hace carne en estas preguntas a las que la directora Agustina Comedi se enfrentó al desenmarañar la historia de su padre, Jaime, previa a su nacimiento. Una vida de militancia política de izquierda y de disidencia sexual en Córdoba durante los ’80. A partir de un vasto archivo – 160 horas – de cintas filmadas por su propio padre y testimonios de sus amigos, amigas y familiares, Comedi restituye las experiencias de libertad, de amor y de lucha que habían sido condenadas al silencio y a la sospecha de lo no dicho.

– ¿Cómo te adentraste en los aspectos silenciados de la historia de tu papá?

– Mi papá se murió cuando yo tenía 12. Yo tuve desde el primer minuto una especie de obsesión con buscar, le revisaba los bolsillos de los sacos, miraba sus agendas, empecé a contactar a sus amigos y les hacía preguntas sobre él. Cuanto más preguntaba más sentía el miedo y la voluntad de no contar. Alrededor de mis 14 años, me pasé un verano con Susana, la mejor amiga de mi papá, y fueron un grupo de amigos a su casa en Cabalango, en las sierras de Córdoba, y yo no podía creer su libertad. Eran mucho más contemporáneos a mí, hacían música, teatro, se hablaba de política todo el tiempo, y eran todos gays y lesbianas. Cuando vuelvo se lo cuento a un sobrino de mi papá, más grande que yo, le digo que no lo podía creer porque la imagen que tenía de mi papá era de un tipo muy rígido, muy estricto, del mundo de los abogados y estos amigos no encajaban. Y él es el que me dice que en la familia se decía que mi papá era gay. Para mí fue un alivio muy grande poder entender, pero al mismo tiempo que me enteré tuve esta sensación de lo oculto, de que esto se decía en voz baja. Era un estigma. Incluso decirlo se vive como una traición al pacto de silencio.

La directora Agustina Comedi. Foto: Laura Morsch-Kihn

– Y el material a partir del cual creaste la película, ¿cómo te llega?

– Siempre supe que existía. Estaba arriba de un placard en la casa de mi vieja. Ella nunca tocó las cosas de mi papá. Su ropa estaba intacta, las cintas estaban guardadas. Lo primero que empezó a tener forma de una película tenía más que ver con los testimonios de amigos de mi papá. Al principio era eso, estaba centrado en la idea de trabajar con personas LGTB de más de 50 años que hubieran vivido en Córdoba en los ’80 y que hubieran tenido militancia política. Pero mi obsesión tenía que ver con la cinta del accidente. Mi papá cuando se murió estaba filmando y entonces yo empecé a mirar las cintas buscando esa y no la encontré. Al final, la cinta la tenía un primo en España. Pero en el proceso empecé a mirar las imágenes, justo estaba haciendo una clínica con la documentalista Marta Andreu y cuando vio la imagen del David que aparece al principio de mi película fue un momento clave. También fue entender que el proyecto tenía más que ver con mi relación con mi papá que con el gran tema externo de la protomilitancia LGTB. Me atrapó descubrir la mirada de mi papá, escucharlo detrás de cámara, descifrarlo en los intersticios. No me interesa tanto cuando arma el plano, sino cuando hay algo de lo que se olvida. Sentir que hay algo de lo que ve que lo conmueve. El álbum familiar siempre es una construcción que tiende a presentar felicidad y armonía. Todo lo que se corría de eso, que en 160 horas hay bastante, me interesaba más. Fue como verlo a él. Ver por dónde pasaban sus deseos, sus alegrías, sus miedos.

– ¿Cuándo se inicia este proyecto?

– La búsqueda más personal a los 15 años, ahora tengo 31. Con la idea de hacer una película arranqué cuando nació mi hijo, que ahora tiene seis años. Lo más importante para mí fue entender que las resistencias a hablar y a que los secretos salgan a la luz no tienen que ver con lo individual, sino con estos pactos colectivos. Para desandar los pactos sí hace falta un gesto individual, de ir en contra, de romper, de bancársela. Pero el estigma funciona como una red que lo cubre todo. Lo frecuente es formar parte de esa red por la culpa y el miedo.

El silencio es un cuerpo que cae se podrá ver este mes en el BAFICI: el 12 a las 18.30 y el 13 a las 21.15 en el Village Recoleta y el 16 a las 15.30 en el Artemultiplex Belgrano.

– ¿En algún momento sentiste que estabas trasgrediendo algo íntimo o siempre lo sentiste liberador?

– Siempre estuvo la preocupación de violar la intimidad de mi papá, de mi mamá, la propia. Exponer a sus amigos. El hecho de romper con el pacto y decir es un movimiento doloroso para los que están cerca. Empiezo a ver, con mucha alegría, que también es bastante liberador. En el fondo lo que sostuvo el proyecto, lo que me hizo insistir en hacer la película, fue intuir que eso era algo bueno. Si yo sé que esto es justo, si sé que nadie tiene por qué ocultar su deseo, si sé que esto es genuino y necesario, por qué no contarlo. En la película aparece esto de que “la gente sonríe cuando dice la verdad”. Se ve el alivio. También es verdad que después la gente se queda sola y vuelven los miedos, pero en el momento cuando pueden desarmar esos secretos con un otro lo que aparece es alivio, es alegría. Ese gesto, detectar que la gente cuando podía decir se reía y se le relajaba el cuerpo, fue la brújula para decir esto estaba bien.

– ¿Por qué no aparece tu mamá en los testimonios en la película?

– Yo quería que ella participara, porque sentía que si no hablaba hoy era como negarle la voz dentro de este relato. Pero ella decidió no participar y creo que estuvo bien. Finalmente, el documental es un dispositivo que uno monta para mirar de una determinada manera una realidad. Y yo estoy hablando de la vida de mi papá previa a formar una familia y después con qué características formó esa familia donde estábamos nosotres tres. Pero hay algo en su elección con respecto a mi mamá que es bastante clara y concreta. Él la eligió. Creo que en el deseo, en el amor, en las decisiones de la vida operan muchas cosas. Es bueno no pensar la identidad como una cárcel. Creo que nosotros nos tenemos que nombrar gays, lesbianas, bisexuales porque son luchas que si no les ponés nombre no se pueden dar. Pero hay un margen de ambigüedad en las decisiones. El hecho de que no aparezca mi mamá creo que colabora en no cristalizar… las explicaciones que cada uno le dé a eso son de cada uno. El problema es el secreto, el problema es no poder hablar de los deseos justamente en su carácter ambiguo y amorfo. Creo que el peso y lo denso está en los silencios, en los secretos. Yo creo que mi papá se la puso bastante difícil porque eligió transitar una ciudad de Córdoba muy de clase media alta. Las ciudades son así, tenés un grupo Kalas haciendo un cabaret en el under cordobés y tenés también una escuela privada y los viajes a Disney. Los espacios por los que eligió transitar mi papá a partir de formar una familia lo colocaron en un lugar del mundo en el que estás muy en la mira, donde se esperan muchas cosas de vos. Yo a ese mundo lo padecí mucho y calculo que él lo debe haber padecido también. El gesto radical debería ser romper con esos mundos que no te permiten ser vos y no con callarte y amoldarte a un mundo que te está violentando todo el tiempo.

Jaime, protagonista y padre, en una de las imágenes de El silencio…

– En la película se ve en Córdoba a dos ciudades muy contrastantes.

– Sí, de hecho mi papá se dejó de cruzar con sus amigos y sus amigas. Es impresionante. Hay una operación posibilitada por el silencio que divide completamente los mundos. Algunos amigos de mi viejo me decían que se cruzaban solamente en el café del centro. Córdoba es una ciudad chica. La militancia política de izquierda y la disidencia sexual hacía de ellas y de ellos personas muy clandestinas. Sobre todo, las amigas trans de mi papá, en ese contexto que no había garantías de derecho, terminaban relegadas a los espacios de la ciudad donde no se las veía. Porque la exposición era peligrosa. En Córdoba había muy poca organización política LGTB. La red existía, pero no en términos de organización política, pasaba por la diversión, por la fiesta. Y el sida terminó de detonarla. Porque si la fiesta era un modo de organización, con el sida aparece el miedo, y esa cosa que era más expansiva festiva, sexual, desde el goce, se vuelve peligroso. Desaparece eso también.

– ¿Cómo fue encontrarte en los relatos con la figura de Néstor, ex pareja de tu papá, que finalmente muere por VIH?

– Néstor era un nombre que siempre circulaba. Para mí él cristaliza lo irreconciliable de los dos mundos de mi papá. Para mí el silencio se hace carne en la soledad de la muerte de Néstor. Porque también pasa que cuando se empieza a hablar se dice como que estaba todo bien aunque no se hablara del tema, pero si hubiera estado todo bien, Néstor, su gran amigo, no se hubiera muerto solo. Porque mi papá no podía estar ahí, entonces no está todo bien. Su muerte fue de las primeras por VIH en Córdoba. Las que le pusieron el cuerpo sobre todo fueron las mujeres, las amigas. Pero se murió muy solo, el desconocimiento y la violencia del Estado fueron terribles, les entregaron el cuerpo en una bolsa de basura, le quemaron sus cosas. Néstor también fue la persona que me recibió cuando nací, porque era obstetra. Entonces hay algo ahí muy simbólico. A mí me han dicho por qué me meto con esto, si no tiene nada que ver conmigo. Y en realidad sí. Lo que tiene que ver con uno siempre es relativo y depende de cómo uno lo viva, pero en ese cuadro general de mi nacimiento, mi mamá pariendo, Néstor recibiéndome, hay algo, no se puede tabicar tanto la vida. Los vínculos y las relaciones nos atraviesan y nos modifican. Había una decisión de mi papá de que él estuviera. Lo que lo llevó a desvincularse fue la condena social.

-¿Cómo decidiste el modo de filmar los testimonios?

– Yo dudaba mucho cómo encarar las entrevistas. Un par las hicimos con equipo y resultaba muy incómodo, rígido, invasivo. Enseguida apareció de forma contundente que yo tenía que estar sola con la cámara en la mano, más parecido a la intimidad formal con la que se manejaba mi papá cuando filmaba. No fue una decisión previa. Derivó de la lógica misma del relato. Y después está la tercera materialidad que son los Super 8, donde aparecen duplas de hombres, que tienen que ver con ponerle cuerpo a la ausencia de relato. Poder imaginarme cómo era ese deseo, dotarlo de belleza. Poder jugarlo en este límite de las relaciones de amistad. Yo noté que muchas de las personas que entrevisté eran ex parejas de mi papá, o ex parejas entre ellos, y los une una red afectiva muy grande. Este chiste de que las lesbianas no tenemos ex… Creo que esa misma violencia que se sufre termina generando, sin generalizar, vínculos, donde lo sexual y la intención de estar juntos es un elemento, pero lo que prevalece de fondo y lo que perdura después de que ese plan no funcionó, es el afecto. Estos Super 8 tienen que ver con eso, un gesto más libre donde yo me podía imaginar lo que no se ve, lo que no se muestra.

– ¿Cuál es el sentido de esta película hoy?

– Por un lado, expresar que caminamos sobre huellas. Me parece importante hacer genealogías de nuestras militancias. Argentina fue muy ejemplar en los años previos, en materia de derechos, con leyes como la de Matrimonio Igualitario e Identidad de Género. Pero aunque las leyes garantizan derechos, aún así la discriminación y la violencia siguen existiendo. Se matan travestis, se persigue a lesbianas y gays, todos los días. Dar por garantizados los derechos es peligroso. Y revisar la familia siempre me parece importante. Revisar de qué están hechos nuestros lazos y pactos familiares. Es la institución más chica y sobre la que más injerencia tenemos. Construir vínculos más reales y sanos, que respeten nuestros deseos en su complejidad, es fundamental para construir sociedades más justas.

Antes del estreno en el BAFICI, el documental giró por Europa: estuvo en la sección panorama del trigesimo festival de cine documental de Amsterdam (IDFA) en noviembre 2017, y en el festival cinelatino de Tolouse marzo 2018.

Nota

De la idea al audio: taller de creación de podcast

Todos los jueves de agosto, presencial o virtual. Más info e inscripción en [email protected]

Taller: ¡Autogestioná tu Podcast!

De la idea al audio: taller de creación de podcast

Aprendé a crear y producir tu podcast desde cero, con herramientas concretas para llevar adelante tu proyecto de manera independiente.

¿Cómo hacer sonar una idea? Desde el concepto al formato, desde la idea al sonido. Vamos a recorrer todo el proceso: planificación, producción, grabación, edición, distribución y promoción.

Vas a poder evaluar el potencial de tu proyecto, desarrollar tu historia o propuesta, pensar el orden narrativo, trabajar la realización sonora y la gestión de contenidos en plataformas. Te compartiremos recursos y claves para que puedas diseñar tu propio podcast.

¿A quién está dirigido?

A personas que comunican, enseñan o impulsan proyectos desde el formato podcast. Tanto para quienes quieren empezar como para quienes buscan profesionalizar su práctica.

Contenidos:

- El lenguaje sonoro, sus recursos narrativos y el universo del podcast. De la idea a la forma: cómo pensar contenido y formato en conjunto. Etapas y roles en la producción.

- Producción periodística, guionado y realización sonora. Estrategias de publicación y difusión.

- Herramientas prácticas para la creación radiofónica y sonora.

Modalidad: presencial y online por Zoom

Duración: 4 encuentros de 3 horas cada uno

No se requiere experiencia previa.

Docente:

Mariano Randazzo, comunicador y realizador sonoro con más de 30 años de experiencia en radio. Trabaja en medios comunitarios, públicos y privados. Participó en más de 20 proyectos de podcast, ocupando distintos roles de producción. También es docente y capacitador.

Nota

Darío y Maxi: el presente del pasado (video)

Hoy se cumplen 23 años de los asesinatos de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki que estaban movilizándose en Puente Pueyrredón, en el municipio bonaerense de Avellaneda. No eran terroristas, sino militantes sociales y barriales que reclamaban una mejor calidad de vida para los barrios arrasados por la decadencia neoliberal que estalló en 2001 en Argentina.

Aquel gobierno, con Eduardo Duhalde en la presidencia y Felipe Solá en la gobernación de la provincia de Buenos Aires, operó a través de los medios planteando que esas muertes habían sido consecuencia de un enfrentamiento entre grupos de manifestantes (en aquel momento «piqueteros»), como suele intentar hacerlo hoy el gobierno en casos de represión de sectores sociales agredidos por las medidas económicas. Con el diario Clarín a la cabeza, los medios mintieron y distorsionaron la información. Tenía las imágenes de lo ocurrido, obtenidas por sus propios fotógrafos, pero el título de Clarín fue: “La crisis causó 2 nuevas muertes”, como si los crímenes hubieran sido responsabilidad de una entidad etérea e inasible: la crisis.

Darío Santillán.

Maximiliano Kosteki

Del mismo modo suelen mentir los medios hoy.

El trabajo de los fotorreporteros fue crucial en 2002 para desenmascarar esa mentira, como también ocurre por nuestros días. Por aquel crimen fueron condenados el comisario de la bonaerense Alfredo Franchiotti y el cabo Alejandro Acosta, quien hoy goza de libertad condicional.

Siguen faltando los responsables políticos.

Toda semejanza con personajes y situaciones actuales queda a cargo del público.

Compartimos el documental La crisis causó 2 nuevas muertes, de Patricio Escobar y Damián Finvarb, de Artó Cine, que puede verse como una película de suspenso (que lo es) y resulta el mejor trabajo periodístico sobre el caso, tanto por su calidad como por el cúmulo de historias y situaciones que desnudan las metodologías represivas y mediáticas frente a los reclamos sociales.

Nota

83 días después, Pablo Grillo salió de terapia intensiva

83 días.

Pasaron 83 días desde que a Pablo Grillo le dispararon a matar un cartucho de gas lacrimógeno en la cabeza que lo dejó peleando por su vida.

83 días desde que el fotógrafo de 35 años se tomó el ferrocarril Roca, de su Remedios de Escalada a Constitución, para cubrir la marcha de jubilados del 12 de marzo.

83 días desde que entró a la guardia del Hospital Ramos Mejía, con un pronóstico durísimo: muerte cerebral y de zafar la primera operación de urgencia la noche del disparo, un desenlace en estado vegetativo.

83 días y seis intervenciones quirúrgicas.

83 días de fuerza, de lucha, de garra y de muchísimo amor, en su barrio y en todo el mundo.

83 días hasta hoy.

Son las 10 y 10 de la mañana, 83 días después, y ahí está Pablito, vivito y sonriendo, arriba de una camilla, vivito y peleándola, saliendo de terapia intensiva del Hospital Ramos Mejía para iniciar su recuperación en el Hospital de Rehabilitación Manuel Rocca, en el barrio porteño de Monte Castro.

Ahí está Pablo, con un gorro de lana de Independiente, escuchando como su gente lo vitorea y le canta: “Que vuelva Pablo al barrio, que vuelva Pablo al barrio, para seguir luchando, para seguir luchando”.

Su papá, Fabián, le acaricia la mejilla izquierda. Lo mima. Pablo sonríe, de punta a punta, muestra todos los dientes antes de que lo suban a la ambulancia. Cuando cierran la puerta de atrás su gente, emocionada, le sigue cantando, saltan, golpean la puerta para que sepa que no está solo (ya lo sabe) y que no lo estará (también lo sabe).

Su familia y sus amigos rebalsan de emoción. Se abrazan, lloran, cantan. Emi, su hermano, respira, con los ojos empapados. Dice: “Por fin llegó el día, ya está”, aunque sepa que falta un largo camino, sabe que lo peor ya pasó, y que lo peor no sucedió pese a haber estado tan (tan) cerca.

El subdirector del Ramos Mejía Juan Pablo Rossini confirma lo que ya sabíamos quienes estuvimos aquella noche del 12 de marzo en la puerta del hospital: “La gravedad fue mucho más allá de lo que decían los medios. Pablo estuvo cerca de la muerte”. Su viejo ya lloró demasiado estos casi tres meses y ahora le deja espacio a la tranquilidad. Y a la alegría: “Es increíble. Es un renacer, parimos de nuevo”.

La China, una amiga del barrio y de toda la vida, recoge el pasacalle que estuvo durante más de dos meses colgado en las rejas del Ramos Mejía exigiendo «Justicia por Pablo Grillo». Cuenta, con una tenacidad que le desborda: «Me lo llevo para colgarlo en el Rocca. No vamos a dejar de pedir justicia».

La ambulancia arranca y Pablo allá va, para continuar su rehabilitación después del cartucho de gas lanzado por la Gendarmería.

Pablo está vivo y hoy salió de terapia intensiva, 83 días después.

Esta es parte de la vida que no pudieron matar:

Revista MuHace 3 semanas

Revista MuHace 3 semanasMu 204: Creer o reventar

AmbienteHace 3 semanas

AmbienteHace 3 semanasContaminación: récord histórico de agrotóxicos en el Río Paraná

ActualidadHace 3 semanas

ActualidadHace 3 semanasLos vecinos de Cristina

ArtesHace 5 días

ArtesHace 5 díasVieron eso!?: magia en podcast, en vivo, y la insolente frivolidad

ActualidadHace 4 semanas

ActualidadHace 4 semanasUniversidad, ciencia y comunidades: encuentro en Rosario y debate frente a la policrisis