#NiUnaMás

“La ciudad es nuestra”: ¿Cómo opera la Policía señalada por el crimen de Daiana Abregú?

Cinco efectivos bonaerenses fueron detenidos el domingo por el crimen de la joven en Laprida, provincia de Buenos Aires. Por lo menos desde los años 90, la brutalidad de los oficiales sometió al miedo a toda una población. Picanas, bolsas y palizas. Entrar a la comisaría del pueblo se convirtió en tortura. Facundo Lo Duca investigó los archivos del lugar y entrevistó a otras personas que sufrieron violencia institucional en la misma comisaría donde murió Daiana.

Cuarta entrega de la cobertura conjunta entre Revista Cítrica, Lavaca y Perycia. Fotos: Mauro Arias

Con el pecho en el suelo, la cara ensangrentada y las manos esposadas detrás, Alan Torres intenta ladearse a un costado. Un policía llega y lo frena con la punta del borcego.

─Así que te gusta joder con nosotros ─dice el oficial, pero él no entiende. En esa noche fresca de mayo del 2021, tirado en la puerta de su casa del barrio Fonavi, Alan ─fibroso y desgarbado─ siente desde el piso cómo los ganchos se aflojan. Distingue, en ese breve alivio, a siete policías rodeándolo. Uno de ellos agarra su muñeca derecha y la estira hacia atrás. Otro levanta su tobillo izquierdo. Las partes se tocan en el aire. Y así, desafiando los límites de su propia flexibilidad, lo levantan.

─¿No te das cuenta que la ciudad es nuestra, pelotudo? ─será lo último que escuche antes de desmayarse, luego de que lo arrojen, como un bolso viejo, a la caja trasera de una camioneta policial que arrancará dando tumbos frente a un grupo de vecinos. Nadie dirá una palabra, mientras los destellos azules del móvil se pierden en la noche cerrada.

El día que nadie festejó a Salamone

Laprida queda a unos 470 kilómetros de Capital Federal. Sus doce mil habitantes, la vastedad de sus campos y un clima árido son particularidades pequeñas al lado de la única condición que la hace reconocida en todo el sur de la provincia de Buenos Aires: cuatro construcciones del enigmático arquitecto e ingeniero, Francisco Salomone. Alrededor de toda la ciudad, y durante toda la década del 30, Salamone ideó y dirigió obras tan monumentales como innovadoras para la época. También para el lugar: nada había antes. Un matadero, el portal de un Cristo gigante en el cementerio, la plaza principal, la municipalidad y una delegación zonal conforman el abanico artístico que el “arquitecto de las pampas” dejó para la posteridad.

El edificio vidriado del Centro de Interpretación de la Obra de Francisco Salamone es lo primero que uno se encuentra al entrar al pueblo. Allí, una mujer sonriente, con folletos en mano, hablará de datos biográficos, planos perdidos de las obras del arquitecto y fechas. Sobre todo fechas.

─Durante todo junio festejamos el mes de Salomone. Hacemos actividades, visitas guiadas, charlas ¿sabías que volaba en avión desde Buenos Aires para supervisar sus propias obras?

Salamone nació el 5 de junio de 1897 en Sicilia, Italia. Desde hace décadas, la ciudad festeja su natalicio con orgullo. Los turistas llegan desde el extranjero, se invitan a investigadores, universitarios y su historia se narra de espaldas a alguno de sus monumentos.

El pasado 5 de junio, sin embargo, los datos biográficos, los planos perdidos, las fechas quedarían en segundo plano.

Daiana no se ahorcó

Daiana Abregú, una joven de 26 años que había salido a bailar la noche anterior, apareció muerta en una celda de la Comisaría Comunal de Laprida. Los policías, ese mismo día, les avisaron a sus padres que su hija se había suicidado ahorcándose en el calabozo con su propia campera. La segunda autopsia del cuerpo ─solicitada por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) tras no haberse respetado los protocolos necesarios en la primera─ mostró exactamente lo contrario: no hubo ahorcadura, ni lesiones en su cuello.

Daiana, señalaron los primeros resultados periciales en el último examen, murió por una asfixia. “Fue un homicidio. Y vamos a probarlo”, aseguraron desde un primer momento los abogados de la familia.

Cinco efectivos bonaerenses fueron implicados y detenidos el domingo por la muerte de la joven: Adrián Núñez, Pamela Di Bin, Vanesa Núñez, Leandro Fuhr y Juliana Zelaya. Todos estuvieron presentes en diferentes horarios desde que Daiana entró en la comisaría a las siete de la mañana ─por disturbios en la vía pública─ hasta que se la encontró sin vida entre las tres y cuatro de la tarde.

“Lo primero que un policía tiene que hacer cuando encierra a alguien es notificar al secretario de turno del juzgado de paz”, explica Sergio Roldán, uno de los abogados de la familia. “Y acá nadie lo hizo. El juzgado de Laprida se enteró de que Daiana estaba en la comisaría cuando ya estaba muerta”, cuenta.

La oficial Vanesa Núñez, sigue Roldán, estaba a cargo de la última guardia imaginaria que vigiló a Daiana. “Ellas habían tenido sus encontronazos antes fuera de la comisaría”, cuenta el abogado. Núñez, según la versión policial de lo sucedido, es quien encuentra fallecida a la joven. Pide ayuda a Pamela Di Bin, quien se acerca y desata la supuesta campera de las rejas de la ventana. El resto ─Adrián Núñez, Leandro Fuhr y Juliana Zelaya─ colaboraron con maniobras de reanimación del cuerpo. “Los cinco estuvieron presentes en la comisaría. Ahora hay que demostrar cómo actuaron verdaderamente ese día”, vuelve Roldán.

Hay otros policías, sin embargo, que seguirán investigados. El oficial Víctor Mallón, explica el defensor de la familia, sería uno de ellos. La carátula del caso cambió de averiguación de causales de muerte a homicidio doblemente agravado por alevosía y abuso de la condición de funcionarios públicos.

El fiscal de la causa, Ignacio Calonje, había ordenado allanamientos en los domicilios de cuatro de los cinco implicados a diez días del hecho. Allí secuestraron celulares que aún están siendo peritados. Ninguno, por el momento, había sido llamado a declarar. Sin embargo, a partir de sus detenciones, el fiscal avanzaría con sus indagatorias en los próximos días. Según una fuente policial de Laprida, Adrián Núñez y Pamela Di Bin habían estado cumpliendo funciones en otras dependencias fuera de la ciudad. La única desafectada fue Vanesa Núñez. Los responsables del destacamento ─el comisario inspector Marcelo Amaya y el comisario Christian Barrios─, también fueron trasladados. Ambos siguen con sus tareas en la ciudad Tres Arroyos.

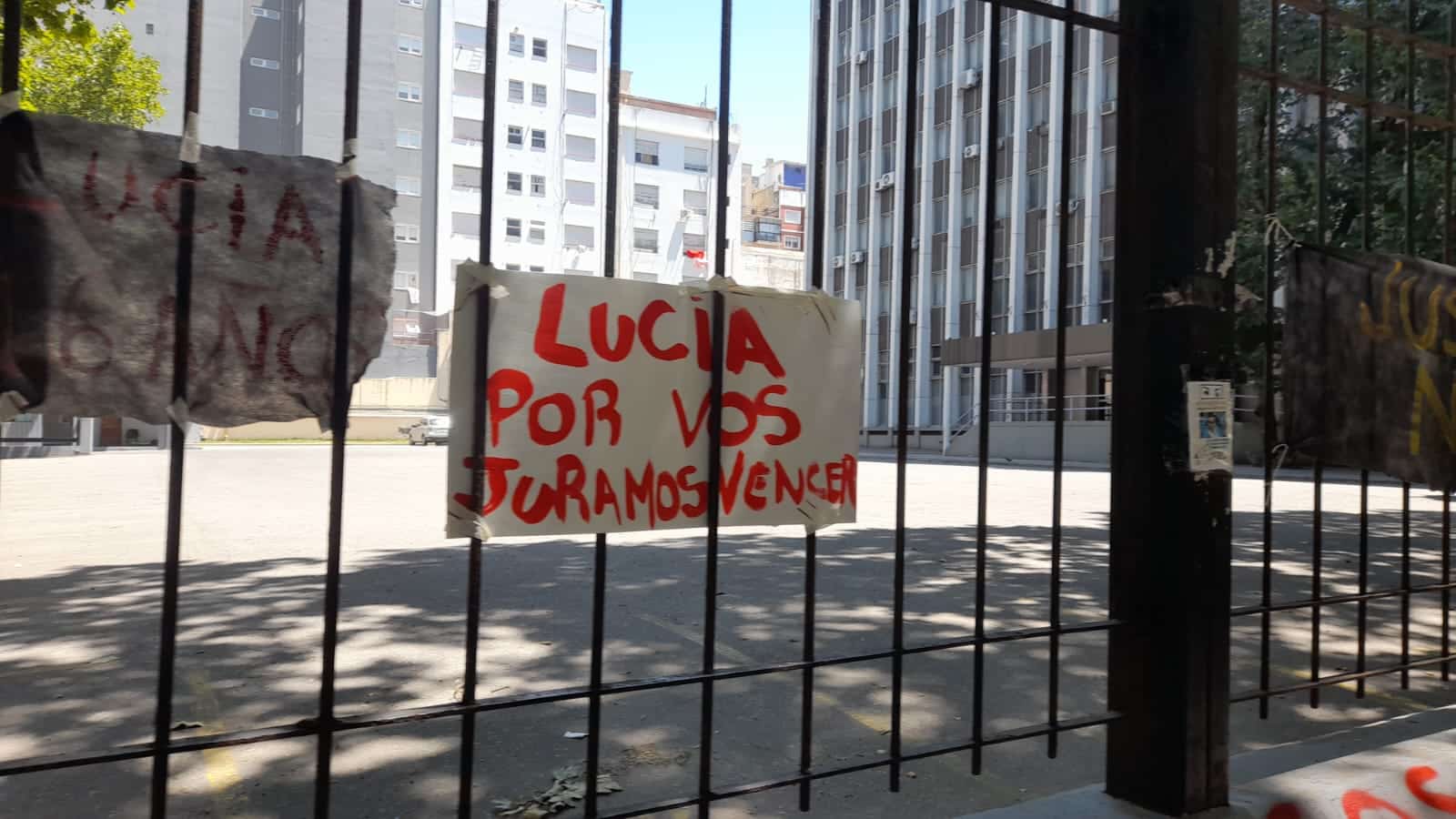

La muerte de Daiana marcó a Laprida. Las marchas en reclamo de justicia se hicieron cada vez más frecuentes. Las calles arboladas y taciturnas del pueblo se adornaron con fotos y carteles de la joven. En la plaza que Salamone había ideado para la posteridad hay un mástil, pero hoy funciona como altar. Entre los restos de velas derretidas y restos de pancartas, sobre la piedra gruesa, alguien escribió con marcador rojo: “¿Quién nos cuida de la policía?”

Bolsas, picanas y palizas

Para hablar de su primer encuentro con el oficial Víctor Mallón, Alan Torres se toca las orejas. Era un sábado del 2018 y había salido de un boliche junto a unos amigos. En la calle discutieron con otro grupo. Un patrullero llegó al instante. Mallón bajó y lo tumbó al piso sin mediar palabra. En esa posición, le retorció las orejas. “Otro me apretó los testículos”, recuerda Alan, de 27 años, en el comedor de su casa en Laprida. “Igual nada se compara a cuando me rompieron los dientes”, dice.

Fue el año pasado. Estaba borracho y había discutido con un vecino a unas cuadras de su casa. Al volver, dos patrulleros con siete policías lo estaban esperando. “Me les planté y ahí nomás me destrozaron la cara”. Le partieron dos dientes y lo esposaron cruzado, con una muñeca unida a un tobillo. Así, con el cuerpo contorsionado, lo arrojaron a la caja de una camioneta policial, donde se desmayó. Al despertar, estaba en el hospital municipal del pueblo. Lo habían llevado para hacerle el examen médico antes de ingresarlo en la comisaría. “Seguí discutiendo y en la cama del hospital un oficial me empieza a ahorcar. La doctora entra justo y ve todo”, cuenta.

Ese día Alan le dijo a la médica que había ingerido varias pastillas de un antidepresivo que tomaba su madre. Quedó detenido en el hospital. “Si entraba al calabozo, me molían a palos. Lo hacen siempre. Te agarran entre todos”, dice. “O te ponen la bolsa”.. “Te atan las manos a las rejas de la ventana de la celda y te embolsan la cara”, cuenta Torres. Expolicías de la estación de Laprida consultados para esta nota confirmaron su uso como instrumento de tortura.

Stella Maris de la Torre vio a su hijo de nueve años esposado y custodiado por dos policías en el hospital del pueblo, pero no dijo nada. En cambio, le susurró a Dios. “Le pedí clemencia”, cuenta. Era el año 2013 y había llevado a su hijo a la guardia del hospital por un ataque de nervios, pero en un descuido el menor se escapa. Las autoridades del nosocomio avisan a la Ppolicía.

“Lo salieron a buscar como un delincuente”, cuenta Stella. La madre, finalmente, lo encuentra llorando y atado con esposas en la guardia. “¿Cómo le van a poner los ganchos a un nene de nueve años?”. Stella denunció el hecho en la ayudantía fiscal de Laprida a cargo de Alejandro Braga, pero durante años se negaron a darle una copia. “Braga me decía que no se entregaban y que me olvidara del tema”, cuenta. Tres años después, en 2016, ante el Departamento de Control Interno de la Procuración General de La Plata, denuncia a Braga por no darle ese documento. Nunca le contestaron.

En 2015, Stella volvería a rezar, pero sus plegarias serían reprimidas con golpes. Su hijo, con 11 años, paseaba en su bicicleta cuando un policía lo detiene. Le dice que esa bici no era suya, que se la robó. Lo empuja y se la quita. “Volvió a casa llorando”, recuerda Stella. Ella, su exmarido Héctor Almada y su hijo fueron hasta la comisaría para retirar la bicicleta. Adentro, Héctor discute con unos policías. Identifica a Adrián Núñez ─uno de los policías detenidos─, y a Gustavo Rojas, entre otros. Lo tiran al suelo y lo golpean. Stella y su hijo intervienen. Toda la familia es agredida. A los padres los esposan y los encierran. Al menor lo dejaron en un pasillo llorando por cuatro horas hasta que un familiar pasó a retirarlo. Hicieron la denuncia por las agresiones, pero nunca tuvieron una respuesta. Stella, ahora, reza para que se esclarezca lo que pasó con Daiana. “En Laprida la Policía se cree dueña de nosotros y la Justicia no hace nada. ¿Quién nos ayuda entonces?”, vuelve a preguntarse.

“Todos tenemos alguna historia en esa comisaría”

A Franco Palavecino le rompieron el brazo dentro de la comisaría. Era 2017 y tenía 17 años. Había sido detenido por una pelea en grupo. Adentro, cuatro oficiales, entre los que estaba Adrián Núñez, lo recibieron con una paliza. “Acá no importa si sos menor de edad. Te meten al calabozo y te revientan igual”, cuenta. Esa noche su mamá lo retiró de la comisaría. Al ver a su hijo rengueando, con un brazo colgando de un pañuelo y la espalda lacerada, le tomó una foto. Después hizo la denuncia, pero nunca los volvieron a llamar. “Todos tenemos alguna historia en esa comisaría”, cuenta Palavecino.

Ailén Arias pasó dos días encerrada en la dependencia por una contravención. Fue en 2020 y había salido de un boliche cuando fue detenida junto a su hermana, su cuñado y su pareja por disturbios en la calle. Estuvieron todo un fin de semana en la celda. “Nos pusieron gas pimienta en la comida que mandaban nuestros familiares”, cuenta. “Una abogada nos ayudó después a salir”.

Lorena Julián Rodriguéz es abogada en Mar del Plata, pero tiene familiares en Laprida. Esa relación la llevó a tomar varios casos de la ciudad desde La Feliz. Con Ailén, cuenta, bastó con llamar a la comisaría y pedirle explicaciones al jefe de turno. “La tuvieron sin causa y sin dar aviso a ningún juzgado por dos días. Eso es completamente ilegal”, dice la abogada. “En Laprida no se respetan los derechos básicos y muchas denuncias quedan encajonadas”.

Las historias sobre la brutalidad policial en Laprida se repiten. El paisaje de un pueblo sereno y tradicional de la pampa bonaerense, se enturbia.

Algo se enciende

Lo dejaron tirado en la celda. De espaldas, con los brazos extendidos en el suelo. Intenta ponerse de pie, pero desiste: un cuerpo estropeado, inútil. Sin embargo, desde afuera, escucha la orden del policía.

─Mandale la picana al gil ese.

Reconoce esa voz. Lo había visto al entrar a la comisaría, casi desmayado por los golpes. “¿Cómo olvidar a un defensor tan rústico?”, pensará Juan Pablo Guzmán cuando el oficial Adrián Núñez, su excompañero en el club Platense de Laprida, dé la orden para picanearlo en el calabozo.

Son cinco. Se mueven rápido adentro. Lo levantan entre cuatro. El quinto, el oficial Gustavo Rojas, está de frente y lo mira fijo. Tiene una linterna larga en la mano. No es cualquier linterna. De un lado ilumina y del otro, comprenderá luego Juan Pablo, traerá oscuridad. Los policías le estiran el brazo. Algo se enciende. Rojas lo picanea una, dos, tres veces. Él aún no lo sabe, pero su verdugo no tendrá ninguna consecuencia. De hecho, al mes, será ascendido a teniente. Mientras tanto, Juan Pablo grita, siente el olor a piel chamuscada.

─¿Ya aprendiste que con nosotros no se jode? ─le preguntarán tras la sesión de tortura en la celda.

El 27 de diciembre de 2020, Juan Pablo Guzmán conducía su camioneta junto a cuatro amigos cuando un móvil policial lo frenó durante la madrugada. Tras presentarles todos los papeles en regla del vehículo, empieza una discusión con tres oficiales. Lo golpean salvajemente en la calle y lo llevan a la comisaría. Allí lo torturan.

Dos días después, con la ayuda de la abogada Lorena Julián Rodríguez, hace la denuncia en la fiscalía local. “También hicimos presentaciones en organismos de derechos humanos de La Plata”, cuenta Lorena. Luego de dos años, la fiscalía explicó a este medio que “están a la espera de una serie de oficios judiciales respecto a la causa para avanzar”. También asignaron una audiencia para Brian Quinteros, quien estaba con Juan Pablo la madrugada en que lo detuvieron. “Nunca me llamaron de ningún lado”, aseguró Quinteros.

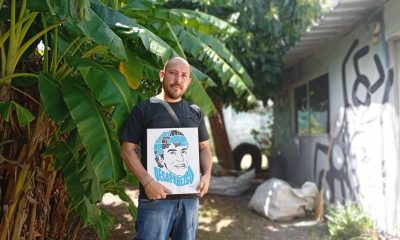

“Pensé que me mataban ahí nomás”, dice Juan Pablo Guzmán sobre esa noche. Detenido en el penal de Sierra Chica de Olavarría por un supuesto robo ─que nada tiene que ver con lo que le pasó en Laprida─ Juan Pablo solo quiere justicia. “Yo la pude contar. La mano dura de algunos oficiales ya es conocida en el pueblo. Ojalá que lo que le pasó a Daiana sirva para que las cosas cambien”.

Desde adentro

Julieta V. ─un nombre ficticio para resguardar su identidad─, es policía bonaerense y formó parte de la comisaría de Laprida. “Amo mi uniforme, aunque otros no merecen ni llevarlo puesto”, dice Julieta desde un café del pueblo. En sus cinco años como oficial de esa estación Julieta, cuenta, vio de todo: desde efectivos violentos hasta inescrupulosos. Sin embargo, nunca pensó que lo sufriría en carne propia.

En 2019, denunció ante la secretaría de Seguridad que su superior de servicio, Juan Felipe Caparrós, la acosaba sexualmente. “No solo a mí sino a mis compañeras y a cualquier mujer que se acercaba a la comisaría”, cuenta. “Si alguien dejaba sus datos, él las llamaba”. Julieta había dado aviso de esto a una de las jefas de la estación, Karina Couchez, pero no la escucharon. “Me cansé y lo denuncié directamente”. Ese mismo día, Caparrós fue trasladado preventivamente a otra dependencia. Su denuncia, luego, sería descartada por falta de pruebas.

“No hubo sanción, solo lo derivaron a otro lugar, donde quizás siga haciendo lo mismo”, dice. Según datos que surgen de un pedido de información pública realizado por Perycia, hubo siete denuncias por violencia de género a policías de Laprida entre 2013 y 2019.

Tras la salida de Caparrós, las represalias llegaron para Julieta. Sus colegas de la comisaría ya no le hablaban y sus jefes le perdieron consideración. Un año después, pidieron su traslado a Olavarría. “Fue duro. Estoy lejos de mis hijos y tengo que viajar 150 kilómetros todos los días”. No sería la última experiencia de Julieta con la dependencia de Laprida.

En octubre de 2020, durante el aislamiento por la pandemia, su hijo había salido a festejar sus dieciocho años con unos amigos. Un patrullero los frena. Dos policías, entre los que estaba Gustavo Rojas, se bajan. La discusión se tensa y Rojas hace lo que mejor sabe: lo deja sangrando en el piso y se lo lleva detenido. Cuando Julieta fue a buscarlo, se despachó con la jefa de turno. “Les dije a todos que tenían el uniforme sucio y que yo me había ido, pero limpia”. Acompañó a su hijo a hacer la denuncia, pero nunca tuvieron novedades. Consultamos a la fiscalía local para ver el estado de la misma. “Estamos a la espera de oficios e informes”, dijeron, otra vez.

Respecto a lo que pasó con Daiana, Julieta apunta al subcomisario Christian Barrios, trasladado a Tres Arroyos. “Siempre avaló cada manejo de sus policías. Como jefe, debería haber cambiado las cosas que estaban mal, pero no hizo nada”. La detención de sus excompañeros, avivó la hipótesis de que Daiana fue asesinada por una asfixia. La bolsa, como método de tortura, también cobró fuerza. “Un detenido me contó hace tiempo que lo habían embolsado para subirlo al patrullero. Yo nunca lo presencié, pero sí que ocurría”, dice.

“Es un tipazo, pero a veces se le va la mano”

Es una noche fresca de junio y el policía bonaerense Pablo A. ─prefiere no dar su verdadero nombre─, maneja su camioneta por Laprida con liviandad. Cada vez que pase por la comisaría ─que serán varias─ la mirará fija y dirá cosas como:

─Acá el problema era Christian Barrios. Nunca tuvo que haber llegado a jefe.

Pablo fue policía de la estación desde 2016 hasta 2020, cuando el exsubcomisario Barrios pidió urgente su traspaso a otra localidad.

─Quise rebuscarmela desde lo económico y molestó, pero los jefes sí pueden hacer sus negocios. ¿Sabés cuánto gana un policía? Bueno, poco.

En sus cuatro años entabló relación con varios de los oficiales detenidos, y también con Víctor Mallón.

─Víctor es un tipazo, yo lo quiero mucho. Pero a veces se le va la mano.

El “se le va la mano” de Pablo derivará en Mallón golpeando varias veces la cabeza a un joven contra la reja del patrullero. Esa vez los dos habían ido a una casa por un llamado de música fuerte. Pablo bajó del móvil y les pidió a los jóvenes que apagaran los parlantes, pero no hicieron caso. Mallón, en cambio, bajó con una escopeta. Y empezó el desmadre.

─Víctor es temperamental. En el pueblo no le quieren mucho por eso. Pero es una buena persona. No te creas que los vecinos de acá son todos santitos, eh. A veces se la buscan.

Del detenido Adrián Núñez dirá que es una “excelente persona” y un “muy buen compañero”. El 20 de diciembre del 2019, Pablo y Adrián fueron reconocidos por sus desempeños en un acto oficial. Núñez, esa jornada, recibió un premio estímulo como oficial ayudante.

─Igual no pongo las manos en el fuego por nadie ─dice Pablo, mientras un patrullero pasa por el otro carril y él saluda a su conductor─. Yo no creo que la piba se haya suicidado. O si lo hizo, la dejaron morir.

Pablo se detiene en un semáforo al costado de la plaza. Debajo de su camioneta, en el pavimento, todavía hay pintadas de la última marcha en reclamo de justicia por Daiana.

─El tema de la bolsa y las torturas yo nunca lo presencié, pero sé quién lo empezó ─dice Pablo. ─Jorge Hein. El “ruso”. Ya murió, pero es una leyenda el tipo.

─¿Qué hacía?

─Mañas de policía viejo. Capaz torturaba un poco. Acá hicieron escuela varios con él. Barrios (Christian) fue uno.

El legado Hein

El policía Jorge Mario Hein llegó a Laprida a principios de los ´90 cuando la ciudad ─explica el periodista de policiales Marcelo Beltrán─, «era un caos». “Había mucha delincuencia. Banditas que hacían quilombo en las calles. Hein llegó de Olavarría, lo nombraron subcomisario y puso orden”, cuenta Beltrán.

El orden para Hein, sigue el periodista, fue la mano dura. «Era guapo ‘el ruso’. Tenía sus métodos, claro, pero el delito bajó». Las bolsas en la cabeza, las picanas y las palizas feroces dentro de la comisaría se volvieron moneda corriente. El oficial bonaerense Pablo confirma esto. “Mi papá era policía y me contaba historias sobre él. Los viejos oficiales del pueblo lo recuerdan así, con esas prácticas”. El abogado Sergio Roldán también tiene su anécdota con ‘el ruso’: “Una vez me prohibió entrar a un allanamiento con él. Me ordenó por las buenas que me quedara afuera”.

Las denuncias contra la policía de Laprida en ese entonces ─y como ahora─ se acumularon. Tanto que, en el año 2003, Asuntos Internos tenía previsto llegar al pueblo a fines de julio para revisar una serie de expedientes y documentación sensible. El 21 de julio de ese año, como detalla el Diario Popular de esa fecha, un “depósito con documentación y otros elementos” se incendió. En la foto del hecho un bombero mira a la cámara, mientras señala biblioratos de carpetas carbonizadas. En agosto, el peritaje de esa investigación determinaría que el fuego se encendió de forma “intencional”.

De hecho, en la noticia, figura que Marcelo Amaya ─excomisario de la estación separado por el caso Daiana─ estaba presente cuando las llamas se avivaron. “El incendio se originó voluntariamente sobre los libros y biblioratos”, concluyó el peritaje.

Hein, por esa fecha, ya estaba siendo investigado por una malversación de horas extras en la comisaría. Según una fuente de Asuntos Internos consultada por este medio, el subcomisario fue declarado “prescindible” de la comisaría en 2004. Al año, es exonerado por completo de la fuerza, poniendo fin a su mandato en el pueblo.

En Laprida, tras 20 años, las cosas siguen ─más o menos─ igual.

#NiUnaMás

Informe femicidios 2025: el año del negacionismo de Estado

Por el Observatorio de Violencia Patriarcal Lucía Pérez

Femicidios y transfemicidios: 271

Tentativas de femicidios 243

Infancias huérfanas por femicidios 153

Femicidas suicidados 31

Marchas para exigir justicia 223

Si la única verdad es la realidad este 2025 es contundente. La cifra de 271 femicidios y transfemicidios no alcanza, sin embargo, a dar dimensión real de lo que significan estos crímenes en los que el Estado tiene una responsabilidad directa, que es justamente lo que nos advierte este año. La intervención sistémica y decidida, convertida en política de Estado, para negar la figura de femicidio es parte de esta realidad que deforma los datos y la información pública “hasta distorsionar esa verdad para amoldarla a su perspectiva”, tal cual no advierte Hanna Arendt en su libro Los orígenes del totalitarismo. El objetivo, nos alerta, Arendt, es que ya no podamos distinguir lo verdadero de lo falso.

Esta operación que fue definida conceptualmente como “negacionismo” es analizada en clave contemporánea por la filósofa italiana Donatella Di Cesare en su libro Si Auschwitz no es nada. “Los negacionistas -que operan como dobermans del pensamiento- que nos preguntan por una cifra -¿hay 6 millones de judíos exterminados por el Holocausto? ¿hay 30 mil desaparecidos por la dictadura Argentina?- no tienen una duda real. De hecho ni siquiera son dudas: son intervenciones políticas.” Lo que hacen con esa pregunta es negar o aminorar esos hechos. “Su pretensión es hacer pasar a las víctimas por farsantes, a los testigos por mentirosos y a los sobrevivientes por falsificadores”.

¿Por qué?

Responde Di Cesare: “porque los primeros en instalar la negación fueron los perpetradores de los crímenes cometidos”.

¿Hay entonces 271 femicidios y transfemicidios?

Sí y también hay más, que han quedado ocultos tras el procedimiento negacionista estatal destinado a disminuir la cifra y a dificultar el acceso a la información a los sistemas de control ciudadano, tales como los que realizamos en nuestro Observatorio.

Una posible conclusión: al aplicar este procedimiento negacionista a los femicidios y transfemicidios el Estado está confesando su participación.

Veamos cómo.

En Argentina este año se avanzó un paso más en el proceso negacionista: la construcción de las cifras que se adecuen al objetivo ideológico de quienes administran el Estado. Para lograrlo tienen a su favor el manejo total de las herramientas y la capacidad absoluta de trabajar en todos los campos hasta obtener el resultado deseado y a través de cada eslabón que compone al Estado:

Poder Judicial: Jugó un rol decisivo en esta operación al negar la figura de femicidio en casos concretos-el crimen de la periodista Griselda Blanco es uno de los más dramáticos ejemplos-, y recaratulando otros en instancias de apelación. El primero fue el de Lucía Pérez, justamente el que originó el primer Paro de Mujeres. No hay ni siquiera pudor en ocultar su intención.

En estos días de diciembre, además, la Corte Suprema de Justicia de la Nación deberá pronunciarse sobre el primer caso de femicidio que llega a esa instancia y ya se sabe que las opiniones de los jueces están divididas porque tuvieron que recurrir a la convocatoria de dos miembros más para que se expidan. El resultado incidirá en la aplicación de esa figura penal en todos los restantes.

Julieta González desapareció el Día de la Primavera de 2016. Tenía 21 años. Su cuerpo fue encontrado en un descampado de Cacheuta, Mendoza, atado de pies y manos y con un golpe en la cabeza. En la investigación judicial se encontraron rastros de piel del imputado bajo las uñas de Julieta, sangre de Julieta en su vehículo y búsquedas en internet que había hecho el sospechoso sobre si podía «detectar ADN de fetos en cadáveres» y «cómo deshacerse de un cuerpo», lo que reforzó la hipótesis de que la había matado al enterarse de que estaba embarazada. Todas pruebasque involucraron a Andrés Di Cesare, un joven de 26 años, hijo de un notable empresario local, con el que tenía una relación, aunque ambos tenían pareja. El tribunal de primera instancia consideró el crimen como homicidio simple y condenó a Di Cesare a 18 años de prisión. En la apelación fiscal el tribunal de Casación aplicó la figura de femicidio y lo condenó a reclusión perpetua. Apeló entonces la defensa y ahora es la Corte Suprema de Nación quien debe decidir si se aplica la figura o no. La duda: si está acreditada la relación entre la víctima y su victimario. En fallo de primera instancia que negó la figura femicidio el tribunal argumentó que “para que se configure la relación de pareja debe existir cierta singularidad, notoriedad y estabilidad entre los miembros de la misma, aun cuando se base en una relación fundamentalmente de contenido sexual. Esta referencia a lo sexual indefectiblemente debe llevar un cierto compromiso emocional puesto que de otro modo caemos en la mera genitalidad, lo que por cierto no permite por sí configurar el concepto de pareja”. (SIC) También se dedicó -como ya es costumbre y a pesar de que los tratados internacionales suscriptos por el Estado argentino lo impiden- a analizar la conducta de la víctima, a quien consideró “decidida, independiente y de personalidad extrovertida”, negando así la otra condición legal para aplicar esa figura: la de vulnerabilidad y desigualdad.

El solo hecho de que existan dudas en el máximo tribunal de justicia sobre la aplicación de la figura de femicidio en este caso ya debe considerarse una señal de alerta que debería movilizar a todo el movimiento de mujeres y diversidades como aquel 6 de junio de 2015, pero no: así estamos este 2025.

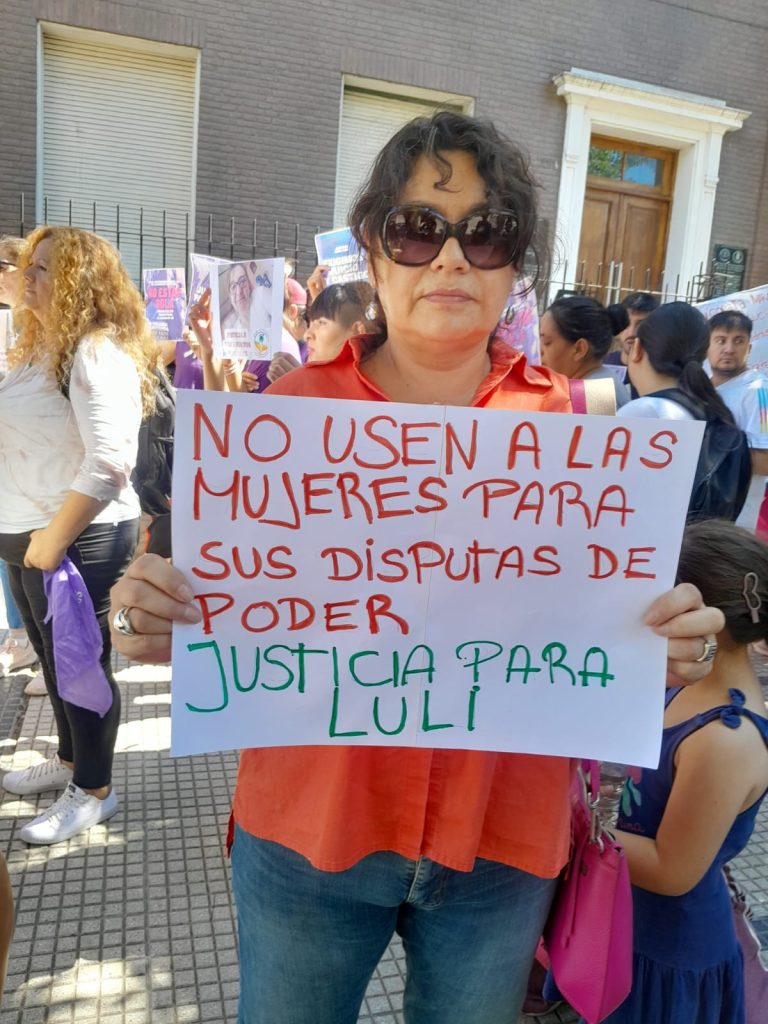

En la primera foto, parte de la acción llevada a cabo en Mar del Plata el último 31 de diciembre contra la libertad a uno de los responsables del femicidio de Lucía Pérez. En la segunda, el mismo día, imagen de la movilización de las mujeres en Tucumán por el sobreseimiento de los ex jugadores de Vélez Sarsfield acusados de violación.

Poder Legislativo: tiene en su agenda inmediata el tratamiento de leyes impulsadas por el Poder Ejecutivo, entre las más importante la que elimina del Código Penal la figura de femicidio, pero también la que criminaliza las “falsas denuncias”, aun cuando su incidencia es mínima en la realidad. No existen, por otro lado, ninguna iniciativa de la oposición para impulsar otro tipo de proyectos que aseguren las condiciones de contención y prevención de estas violencias. Ningún sector político trabajó en la declaración de emergencia de violencia de género ante el desmantelamiento de los escasos programas de ayuda a las víctimas, que han sufrido el mismo trato brutal que personas con discapacidad, por poner solo un ejemplo de sectores que han impuesto a los y las legisladoras la defensa de sus derechos a través de movilizaciones constantes y con claros reclamos que lograron así obtener el apoyo social necesario para presionar al Congreso, así como también iniciar amparos en la justicia que ayudaron a restablecer esos derechos: la motosierra es ilegal, hasta que el Congreso decida lo contrario.

Poder Ejecutivo: Este 2025 el Ministerio de Seguridad, a través del Sistema Integral de Estadísticas Criminales, dio a conocer las cifras correspondientes al año 2024. No figura ya el femicidio como delito. No hay datos oficiales, salvo el registro que da a conocer cada año la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de la Nación, que ha tenido que cambiar su sistema de contabilización de casos para adecuarlo a los compromisos internacionales, ya que hacerlo sólo a través de las caratulas judiciales implicaba validar el sesgo. Este año en el registro del Ministerio de Seguridad la violencia de género sólo está representada en el apartado “delitos contra la integridad sexual”, categoría penal donde se contabilizan, entre otros, las violaciones. En CABA aumentaron un 38%, cifra suficiente para encender la alarma, el grito, el reclamo.

Según los registros de nuestro Observatorio –que coinciden con lo que informó este noviembre la Defensoría del Pueblo de la Nación- las provincias más castigadas por los femicidios fueron Misiones, Neuquén, Santa Cruz, Chaco y Jujuy. En tanto los femicidios territoriales volvieron a golpear a Santa Fe (especialmente a Rosario) rozando los niveles de 2022, el año con mayor cantidad de víctimas.

Esta cartografía de la violencia femicida nos señala el dato que importa, la realidad que duele y la urgencia que nos interpela: la mayoría de las víctimas de esta violencia letal son las pobres. Lo señala también el informe de la Defensoría del Pueblo de la Nación (“En general, la mayoría de las víctimas de femicidio provienen de un estrato socioeconómico bajo.”) y lo determina la situación general que sufre esa población de mujeres y trans que ya no tiene ni los mismos derechos ni el mismo acceso a los mecanismos para garantizarlos que el resto de la población. La consecuencia es que tampoco tiene derecho a la vida. Lo que urge, entonces, es algo que hoy representa es la cifra que falta: la masiva solidaridad social de quienes, por sus privilegios de clase, pueden abrazar sus causas.

Año 2025

Femicidios por mes

Enero 31

Febrero 27

Marzo 27

Julio 27

Octubre 25

Junio 19

Abril 18

Agosto 18

Noviembre 18

Septiembre 16

Mayo 14

Diciembre 31

Funcionarios denunciados por violencia de género

Poder Ejecutivo 22

Poder Judicial 16

Fuerzas de Seguridad 12

Poder Legislativo 7

Iglesia Católica 4

TOTAL 61

Violaciones

| PROVINCIA | 2024 | 2023 | % de aumento | |

| CABA | 498 | 309 | 38% | |

| SAN LUIS | 61 | 52 | 18% | |

| CÓRDOBA | 261 | 229 | 12% | |

| CORRIENTES | 111 | 101 | 10% | |

| CHUBUT | 214 | 201 | 6% | |

| BUENOS AIRES | 2.307 | 2.242 | 3% |

Fuente: Estadísticas Criminales. Ministerio de Seguridad de la Nación

Femicidios territoriales

2025-2022

Santa Fe 104

Buenos Aires 35

Córdoba 4

Otras 10 provincias 11

TOTAL 154

#NiUnaMás

Lucía Pérez: la trama de la injusticia

“¿Por qué se procede de esta manera tan irregular y que revictimiza a esta familia una y otra vez para salvar a personas que se supone que son dos perejiles?” preguntó ayer el abogado Juan Pablo Gallego ante sucesivos cambios de carátulas, sospechosas reprogramaciones de fechas y maniobras que parecen revelar un entramado que busca la impunidad y la negación del femicidio de Lucía, que tenía 16 años. Ocurrió durante una audiencia en el que uno de los acusados pide salidas transitorias. El trasfondo de idas y venidas fue descripto por el abogado: “Lo que pasó es un hecho aberrante, que implicó la muerte atroz de una adolescente de 16 años en circunstancias probadas de narco criminalidad”.

Por Claudia Acuña

Hay que explicar lo inexplicable. Desde que el 8 de octubre de este año la Cámara de Casación modificó el segundo fallo por el crimen de Lucía Pérez para negar su femicidio se desató una catarata de maniobras –de alguna manera hay que llamarlas– para intentar liberar a sus femicidas.

El fallo de Casación confirmó la culpabilidad de Juan Pablo Offidani y Matías Farías y los condenó por los delitos de violación agravada por el uso de estupefacientes y por tratarse de una menor de edad, pero no por su crimen: Lucía simplemente se murió. Esta negación del femicidio tiene como consecuencia un disparate jurídico: por un lado, la familia apeló está decisión; pero al mismo tiempo esta apelación no puede avanzar hasta que no se determine el monto de la condena que le correspondería a Farías por esta nueva tipificación. Si es complicado de comprender, imagínense lo que significa para esta familia soportar lo que la obliga a padecer el Poder Judicial. A saber:

- Para poder determinar el monto de la pena que le correspondería a Farías –que en el segundo fallo y luego del juicio anulado había sido condenado por femicidio y por lo tanto a prisión perpetua– podría corresponderle entonces entre 8 y 20 años de prisión. Para establecer exactamente cuánto, de acuerdo a la evaluación de atenuantes y agravantes, se inventó un tribunal compuesto por tres jueces de diferentes juzgados. Serán los responsables de la audiencia de Cesura que, según dictaminó luego de una audiencia donde acordó con las partes –querella y defensa– cómo sería el procedimiento, se realizará el 29 de abril de 2026 y durante tres días.

- Imagen de la audiencia. A la izquierda, el abogado Juan Pablo Gallego. Arriba, la foto principal, la movilización que acompañó a la familia.

- Unos días después la familia recibió una notificación que le comunicaba que esa audiencia se adelantaba a septiembre. Como su abogado, Juan Pablo Gallego, no estaba ni enterado de esta anticipación –y además se encontraba en España para la fecha pautada– se presentó un escrito denunciado esta irregularidad y solicitando se mantenga lo debidamente acordado: 29 de abril de 2026. Así será.

- Un mes después hubo otra novedad: el nuevo fiscal –cuyo rol se supone que es acusatorio– pidió el cese de la prisión de Farías, aun cuando las instancias de apelación y de establecimiento del nuevo monto de pena estaban pendientes de resolución.

- Unos días después llegó el turno de Offidani: solicitó salidas transitorias. La audiencia que se realizó este miércoles en los tribunales de Mar del Plata fue para decidir si las otorgaban o no.

En esa audiencia el doctor Gallego sintetizó lo que todo este proceder judicial despierta como duda “¿por qué se procede de esta manera tan irregular y que revictimiza a esta familia una y otra vez para salvar a personas que se supone que son dos perejiles? ¿Hay algo más detrás de esta causa que permite forzar tanto los procedimientos judiciales? Si nosotros, como parte querellante, no renunciamos a que se le aplique a ambos la figura de femicidio y eso está todavía en trámite, ¿qué se busca con esto? ¿Qué se fuguen antes de que se resuelva la cuestión central?”

Como respuesta la doctora Romina Merino, abogada defensora de Offidani, propuso: “Miremos para adelante”.

El doctor Gallego replicó:

“Nosotros no vamos a dejar de mirar lo que pasó porque lo que pasó es un hecho aberrante, que implicó la muerte atroz de una adolescente de 16 años en circunstancias probadas de narco criminalidad y eso implica una doble responsabilidad del Estado: por tratarse de una menor y por estar frente a una banda que vendía drogas en la puerta de un colegio, delito por el que cumplen una condena ratificada”.

El juez de garantías que debe evaluar el pedido de Offidani tiene ahora cinco días para determinar si cumple o no con los procedimientos necesarios para obtener los beneficios de la libertad transitoria.

En tanto la familia de Lucía sigue esperando justicia.

Matías, el hermano de Lucía y sus padres Guillermo y Marta.

#NiUnaMás

Adiós a Claudia Rodríguez: la Trans andina que propuso politizar el amor

Referente del movimiento trans latinoamericano, activista, poeta, escritora y tanto más, escribió sobre su infancia, la militancia trans, la vida sexual y se autoproclamó Miss Sida en 2007. Claudia Falleció este 29 de Noviembre. Su pelea incluyó al pueblo mapuche, la educación pública, los sin techo, y planteó siempre una filosa crítica al neoliberalismo, que quita posibilidades de vida y las transforma solo en posibilidad de consumo. En uno de sus viajes a la Argentina compartió con la revista MU sus ideas sobre el orgasmo, el feminismo sin resentimiento, la creación, y por qué hay que politizar el amor. Un modo de homenajearla, de recordarla, y a la vez de volver a estar en contacto con un pensamiento y una acción que dejan una sensible huella cultural, artística y política.

Por María del Carmen Varela

Foto: Lina Etchesuri

NotaHace 1 semana

NotaHace 1 semanaComienza un juicio histórico por fumigaciones con agrotóxicos en Pergamino

NotaHace 2 semanas

NotaHace 2 semanasAdiós, Capitán Beto

PortadaHace 5 días

PortadaHace 5 díasOtra marcha de miércoles: video homenaje a la lucha de jubiladas y jubilados

NotaHace 3 semanas

NotaHace 3 semanasGesta por el agua: Mendoza se moviliza a Uspallata contra la avanzada megaminera

NotaHace 2 semanas

NotaHace 2 semanasMás de 30 mil hectáreas quemadas en Chubut: “El pueblo está solo”