CABA

Graciela Daleo: La mirada testigo

De cara a los 31 años de la instalación del terrorismo de Estado, esta charla traza el recorrido de una mujer que sobrevivió para contarlo, pero también para pensarlo. En el 77 la secuestraron en la ESMA durante un año y medio. Ya en democracia, estuvo presa. Rechazó un indulto de Menem y fue prófuga de la justicia. Hasta que la historia puso las cosas en su lugar y se convirtió en una de las testigos clave para que se juzgue a los represores aquí y en Italia. “Creo que esto fue resultado de la lucha de nuestro pueblo. Para mí no es una dádiva de este gobierno” asegura. Lo que representa la desaparición de López, los límites de los organismos y cómo mira a sus “compañeros” convertidos en funcionarios. Sobre lo que aprendió en este camino sintetiza: “perder, resistir y algunas veces, ganar”.

Graciela Daleo no tiene televisión por cable en su casa, nunca enciende el televisor («salvo algunos sábados para ver las películas argentinas que pasan en Canal 7, o las películas tontas que dan a la tarde»). Por ende, no ve Gran Hermano, ni tampoco pertenece a la previsible raza de los que lo critican: simplemente lo ignora. Graciela no tiene celular, y jamás navega por Internet: no es seguro que esta charla con lavaca constituya una excepción. «Y tardé bastante en aceptar lo del correo electrónico» admite.

Sin embargo ha visto más imágenes que las que la televisión puede imaginar, fue víctima real del gran hermano original y sin maquillaje, constituido en lugares como la ESMA, se comunica y está comunicada como pocas personas sin usar telefonitos de ciencia ficción, y su navegación principal parece ser su propia vida, sin monitores.

En su departamento de Almagro hay un tapiz zapatista, de Chiapas, una imagen de Corto Maltes, una reproducción de Pedro Figari, el marco de una ventana que acaba de pintar de azul, e infinidad de libros. «Me gustan las novelas, salvo las de terror o ciencia ficción». De eso ha tenido bastante, puede pensarse. «Leo cosas serias y tonterías también. Ahora estoy con un libro maravilloso y terrible: En la casa del pez que escupe agua, del venezolano Francisco Herrera Luque. Me encanta la novela histórica».

Hay lechuzas de adorno impecablemente ordenadas, mirándonos y espantando acaso la mala suerte y las historias de terror, hay discos de vinilo, y en una pared se ve una oración del sacerdote Carlos Mugica llamada Meditación en la villa. Graciela lo conoció. Mugica le pide perdón a Dios, entre otras cosas, por haberse acostumbrado “a ver que los chicos que parecen tener ocho años tengan trece». Hay luz de sol que seca la pintura azul, y hay café negro que Graciela ha preparado como para calentar el alma y empezar a hablar sobre Roma, donde fue a declarar, otra vez, ante la justicia.

«En un momento nos miramos. Estábamos en Roma, con un grupo de compañeros. En ninguna noche de capucha, en la Esma, ni aun en nuestras imaginaciones más esperanzadas, pensamos que íbamos a estar algún día caminando por Roma para mandarlos presos a ellos».

«Ellos» son los represores de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) que unos días después resultaron condenados a cadena perpetua por esa justicia italiana. Alfredo Astiz, Jorge Acosta, Antonio Vañek, Jorge Vildoza, Héctor Febres. Vildoza está prófugo desde hace 20 años. El resto está preso en la Argentina.

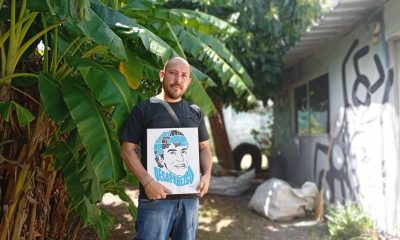

Graciela fue una de las testigos. En realidad viene siendo testigo desde hace tiempo, desde que vivió para retratar a una organización criminal compuesta por el Estado e institucionalizada clandestinamente (no se trata de una paradoja idiomática), dedicada a imponer en el país la tortura, el silencio y la muerte.

Pero Graciela sabe ser implacable hasta con sus propias palabras, y con la belleza romana. «Estábamos allí, con todo lo que significa por esos miles de años e historia, es una ciudad hermosa… y también de barbarie y de impunidades». Y agrega: «Nos acompañaba lo otro, el dolor permanente. Estaba la mamá de Susana Pegoraro y esposa de Juan Pegoraro, ella asistió a las audiencias. Nosotros somos el testimonio vivo de lo que sufrió su hija».

Juan (o Giovanni) Pegoraro y su hija Susana, sumados a Ángela María Aieta, la madre del dirigente de la Juventud Peronista Juan Carlos Dante Gullo, fueron los tres casos juzgados en Italia.

Graciela Daleo comenzó su militancia política en los 60 y hace casi 30 años, el 18 de octubre de 1977 se convirtió en una de las miles de personas desaparecidas en Argentina, en manos de los militares. Soportó las torturas; lo que tiene para decir sobre el tema ya lo declaró, por ejemplo en el juicio a los ex comandantes de las Juntas militares, cuando diferenció entre quienes colaboraron con los escuadrones de la muerte, y quienes fueron sometidos a trabajo esclavo: «Las personas como yo, que realizamos tareas, que hicimos tareas pero con características de lo que se podía llamar mano de obra esclava… o sea, escribía a máquina ahí, porque eso a mi me permitió en parte ir durando dentro del campo de concentración, sin que eso significara quebrar ninguno de mis valores, o sea no dar nombres, no entregar inteligencia. No pensar para ellos y no permitir que por mí nadie sufriera lo que yo estaba sufriendo, por eso quería hacer esa diferenciación».

Los marinos decidieron «recuperarla» (o convertirla en eso que ella llamó mejor “mano de obra esclava”) y tras un año y medio de detención clandestina decidieron también «liberarla», momento a partir del cual Graciela dedicó cada segundo de su vida a denunciar las aberraciones y los crímenes de la dictadura.

La persecución siguió en plena democracia, ya entonces por la vía judicial: en el año 88 estuvo detenida, y en 1989 Carlos Menem la indultó en dos causas, junto a militantes populares y jefes militares. Graciela fue la única que rechazó judicialmente tal indulto. A veces el coraje es una elección solitaria.

Se fugó al Uruguay y finalmente pudo volver cuando ya la acción judicial dejó de tener viabilidad. Graciela hoy coordina la Cátedra Libre de Derechos Humanos, participa del programa radial Cuentas Pendientes en la FM Bajo Flores, trabaja como correctora, y ejerce un oficio tal vez desusado: la coherencia. Por eso Graciela refleja todo un estilo de pensamiento y forma de plantarse frente a la realidad ante al cual se puede debatir, pero no ser indiferente.

-¿Cuál es la importancia de juicios como el de Italia?

– Son causas que se iniciaron en el exterior porque en este país reinaba la impunidad de los genocidas de la dictadura. Fueron los infinitos intentos que hizo nuestro pueblo -las organizaciones populares, los organismos de derechos humanos- para fisurar el muro de impunidad impuesto durante años en Argentina. En casos como el que se hizo en España contra Adolfo Scilingo (marino que confesó haber participado en los vuelos que partían desde la ESMA, donde se drogaba a los prisioneros para lanzarlos vivos desde los aviones al mar), se apeló a la persecución universal de los crímenes de lesa humanidad.

Graciela declaró tanto en España como en Italia «y en ambos casos se buscó encuadrar la represión en lo que fue la instalación del Estado terrorista, el ‘proceso de reorganización nacional’, y no solo la ESMA que a veces aparece como el único lugar donde se cometieron crímenes”. Declararon también Magdalena Ruiz Guiñazú por haber pertenecido a la CONADEP (Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas), Horacio Verbitsky por su trabajo de investigación, y sobrevivientes de otros campos de concentración.

En Roma se reunió con compañeros y amigos como Lila Pastoriza, Norma Burgos, Alicia Milia, Elisa Tokar y Raúl Cubas. Un reconocimiento: “Hemos testimoniado infinidad de veces, hemos dado charlas, de todo. Pero a pesar de los cuestionamientos que uno tiene para la justicia burguesa, es por ahora la única existente y siempre tiene un plus prestar allí el testimonio. Un tribunal, como todo lugar simbólico, tiene otro rango. Y además del juez, hay un tribunal popular con seis miembros de la comunidad que también intervienen en el dictado de la sentencia”.

El hecho de que la condena no se cumpla no le parece a Graciela lo principal: «Están detenidos acá, salvo Vildoza que sigue prófugo desde el 87. Haremos que cumplan las condenas acá. Pero lo de Italia tiene que ver con la sanción social, la condena moral. Es para pensarlo. El escrache tiene un rango. La sanción de un tribunal tiene también otro lugar simbólico que he aprendido a reconocer. Te pega distinto».

-Otro hecho práctico, es que deja la sensación de que tantos esfuerzos y denuncias, finalmente sirvieron. Aunque mucha gente menoscabe la cuestión.

-Una de las cosas que aprendí en estos años es a no caer en la tentación de contabilizar solamente las derrotas, y tampoco endulzarme demasiado con las victorias. Yo creo que es necesario que seamos capaces de reflexionar sobre nuestras experiencias, y compartir estas reflexiones con las generaciones más jóvenes.

-¿Por ejemplo?

-Yo evalué desde hace mucho que el campo popular sufrió una derrota profundísima con la dictadura. No soy de las que piensan que plantear que hubo derrota es hacerle el juego al enemigo. Yo creo que sí, que el campo popular, el país en general, América Latina, sufrieron una derrota muy grande con los estados terroristas, con el genocidio. Pero reconocer que tuvimos una derrota no quiere decir que nos hayan vencido definitivamente. Luego de las derrotas los pueblos se recomponen. En Italia me puse a pensar en la rebelión de Espartaco. ¿Cómo terminó? Crucificado. Pero puso en cuestión la esclavitud e implicó un impresionante avance de la humanidad. Me gusta una novela de Andrés Rivera, La revolución es un sueño eterno. Allí habla del “perpetuo aprendizaje de los revolucionarios: perder y resistir y no confundir lo real con la verdad”. Yo lo que agrego es: perder, resistir, y algunas veces ganar. Lo que pasa es que ninguna victoria es definitiva, mirá lo que pasó con la Unión Soviética, pero creo que ésta es la historia de la humanidad. Un día Marcelo Parrilli (abogado) me contestó irónicamente: «Bueno, acabo de escuchar una versión peronista de la teoría de la revolución permanente de Trostki…”, y creo que en ese sentido no te tenés que quedar nunca tranquilo con las victorias, si no la lucha no vale para nada.

– No entiendo.

-Creo que siempre nos tenemos que sentir insatisfechos con lo que se logra, pero esa insatisfacción no tiene que implicar la frustración absoluta, que concluya en que ninguna lucha vale, que solo sirve la victoria total de hoy para mañana. Yo aprendí que en el camino al socialismo, va a haber un largo tramo donde hay victorias parciales, victorias que incluso son dentro de este sistema. Para mí lograr la condena de los represores que actuaron durante la dictadura militar no resuelve el problema de la impunidad. Pero con esta lucha demostramos que ellos no son omnipotentes, que es lo instalaron durante la dictadura, y se reforzó con las leyes de Punto Final y Obediencia Debida y los indultos. Parecía que ya no se podía hacer más nada, que a los poderosos no tenés cómo tocarlos. Hubo quienes en 2003 plantearon: «Claro, ahora se los puede juzgar porque son unos viejitos que no joden a nadie». Yo creo que ni desde la perspectiva material concreta ni desde la perspectiva simbólica hay que devaluar esta victoria. Una, que no son “viejitos”. Y en todo caso no me importa la edad de Etchecolatz, por poner un referente simbólico que muestra que sí les importa a los poderosos que llegue la sanción jurídica, porque vemos la respuesta…

-¿Por lo de Julio López?

-Por lo de Julio López y por la infinidad de cosas que han venido pasando a lo largo de los años. Porque la desaparición de Julio es hoy lo más extremo. Pero no lo primero: en este país hubo sublevaciones militares para que no los castigarán ni los juzgaran, en los años 87, 88 y 90.

-En la revista Mu se ha publicado la cantidad de policías bonaerenses en actividad desde plena época de la dictadura: 9.026.

-Y te agrego que no es solamente eso lo grave, los actores concretos. Es también lo que construye como cultura de impunidad. Ni me animaría a decir que a Julio lo secuestraron los viejos del servicio penitenciario bonaerense o tipos de la misma generación de Etchecolatz. Con la escuela de impunidad de todo este tiempo, un grupo de cinco tipos de 25 años se siente habilitado para secuestrar a Julio López.

-Para hablar de fascismo no necesito a un señor de la edad de Mussolini…

-Exactamente y por eso creo que lo valioso es que rompimos colectivamente la idea de que la impunidad es intocable. ¿Nos falta? Sí, muchísimo. Pero es importante afirmarnos en esta victoria, porque lo que se demuestra es que hay que pelear para conseguir las cosas.

En esta lógica de victoria/derrota, Graciela vuelve a moderar el entusiasmo:

-También hay que decir que no todas las luchas justas culminan en victorias. No hay garantías. Pero también digo que para alcanzar victorias hay que pelear. Si se hubiera bajado los brazos en los 90, con la última camada de indultos, no estaríamos donde estamos hoy. Y hay situaciones más nuevas. Si los familiares de los pibes de Budge se hubieran quedado en su casa en vez de organizarse, hoy no se habría llevado a juicio u condenado a tantos policías que mataron chicos con el gatillo fácil. Ahora, eso tampoco significa que haya terminado el accionar criminal de la policía que mata a los pibes ni su impunidad.

Tampoco quiero decir que yo misma haya tenido siempre una línea continua de participación, de compromiso, siempre adelante. Entre el 70 y el 73 por ejemplo dejé de militar por cuestiones personales. Entonces tampoco todo es lineal y estático.

-Así parece ser la vida real.

-Yo volví en 1984 al país y no sabía dónde meterme. Me había autoformado en una concepción de lucha, y de hecho no he vuelto a tener una pertenencia político partidaria después de Montoneros. Reconozco mi identidad histórica como militante del peronismo revolucionario, pero en los 80 decía: «soy una peronista desencantada» y ya con el menemismo dije: «identidad política en transición». ¿Hacia dónde? Seguro que hacia lo que genéricamente puedo nombrar como socialismo, pero sin ubicación partidaria.

-¿Cómo se puede analizar el futuro de los juicios relacionados con derechos humanos?

-Yo propongo no hablar de «juicios relacionados a derechos humanos» porque en ese caso contribuimos a encajonar los derechos humanos sólo en lo que pasó durante la dictadura militar. Digamos que son juicios contra los represores de la dictadura cívico-militar, a los que ahora se agregan los vinculados a los crímenes de la Triple A. Hay cientos de causas, y muchas se abrieron al anularse la Obediencia Debida y el Punto Final. Lo que se viene, o se va a mantener, es el desarrollo de estos procesamientos con distinta suerte. Digo con distinta suerte porque el derecho es un terreno de lucha política, no es algo que está establecido como las leyes matemáticas eternas. Por ejemplo hace pocos días Jorge Olivera Rovere, jefe de la Subzona Capital, responsable de cientos de desapariciones porque bajo su mando estaban las decenas de campos de concentración que funcionaron en la ciudad de Buenos Aires, consiguió la excarcelación con una fianza, con el argumento de la edad y que está hace muchos años detenido sin condena. Y también conviene recordar que no estamos todavía en la instancia oral en varios juicios, porque hay infinidad de manganetas jurídicas que hacen los defensores de los militares y terminan llegando al tribunal de Casación, que cajonea los expedientes.

-¿Qué es lo que puede ocurrir, por ejemplo, este año?

-Lo que más conozco es la causa ESMA. Suponemos que dentro de poco será el juicio oral contra uno de los represores, Héctor Febres, por dos casos. Uno dice: ¡con todo lo que este tipo tiene encima, y sólo por dos casos! Pero los estadíos procesales están en distinto punto y esos dos casos serán juzgados. Es como pasó con Etchecolatz, se lo condenó por seis casos, de los cientos y cientos de denuncias que hay contra él. El lado bueno es que el represor va a ir a juicio y va a ser condenado. Lo problemático es que es sólo por dos casos, auque después vaya a juicio por más, y eso exige un esfuerzo jurídico y político muy grande, que los testigos tengan que ir a declarar tantas veces, y poner todo esto sobre la mesa. Con lo implica, además, porque tanta exposición provoca miedo después del secuestro de Julio López.

-¿Y cómo se vence el miedo?

-Pensando que esto no es algo que se dirime entre familiares, organismos de derechos humanos, abogados, fiscales sobrevivientes y represores. Esto se dirime en el terreno de la lucha popular que tiene una expresión en el campo jurídico. Por eso creo que es alentador que haya tantos a los que les interese saber qué está pasando con los juicios. Siento que son muchos más que en etapas pasadas.

-¿En qué se nota?

-En que se entiende cada vez mejor que la historia no empezó el 24 de marzo de 1976, sino que hubo un proceso político del pueblo en el cual la dictadura no fue lo único. Hubo muchas etapas diferentes. Cuando volví del exilio en 1984 yo decía que esta era una sociedad que se había quedado sin preguntas. Pienso que recién en los 90 se empezó a recuperar la capacidad de preguntarse, de cuestionar, y coincide con la etapa en que aparece H.I.J.O.S (la organización que reúne a hijos de desaparecidos). Ahí estaban los hijos de la generación de los 70, empezando a preguntarse cosas.

-Preguntarse cosas. ¿Cómo se vive una etapa en la cual el gobierno va a la ESMA y recibe a los sobrevivientes? ¿Se puede entender este momento desde la lógica de victoria o derrota? En ese caso: ¿qué sería?

-Esta es una situación realmente complicada de vivir. Hay posiciones polarizadas, y no me siento parte de ellas. No soy parte de los que piensan “éste es el gobierno de los hijos de las Madres”, porque su política concreta no es la que nosotros queríamos hacer. Hablamos de la generación de los militantes revolucionarios en su sentido más amplio. Esto no es la patria socialista; el “capitalismo en serio” nunca fue una consigna de los militantes de los 70, que es un poco la caracterización que hace de sí mismo este gobierno. Pero tampoco formo parte de la otra polarización que plantea que este gobierno es lo mismo que la dictadura, es lo mismo que Menem o es lo mismo que De la Rua. Ni tampoco coincido con los que sostienen que este gobierno nos robó las banderas. Yo creo que este gobierno se vio obligado a hacer determinadas cosas. Sus motivaciones no me importan porque para hacer psicología voy a las sesiones de terapia, o lo charlo en una mesa de café. Sí sé que este gobierno, concretamente Kirchner, apoyó en el año 2003 que se planteara y se resolviera a favor la nulidad de las leyes de Punto Final y de Obediencia Debida. Que lo hicieran legisladores que durante años se negaron a reconsiderarlo por conveniencia del momento, seguramente. Pero creo que esto fue resultado de la lucha de nuestro pueblo. Para mí no es una dádiva de este gobierno, no me robó ninguna bandera.

-Liberándose de las polarizaciones, todo se hace más real, pero también más complejo.

-Claro, y se relaciona con lo que hablábamos antes: cómo reaccionar cuando nuestras luchas obtienen una victoria, y esa victoria es la respuesta desde el Estado favorable a las exigencias que se plantean. Creo que es un núcleo problemático porque a veces hay quienes dicen «entonces está todo resuelto, dejemos las cosas en manos del gobierno», o por el contrario: «nos robaron las banderas». En ambos casos transformamos lo que en realidad fue una victoria de la lucha en una derrota. Yo no sé cómo se resuelve en términos abstractos y generales. Pienso en cada situación concreta, por ejemplo en lo que tiene que ver con el juicio y castigo a los represores: el tema es seguir avanzando. La nulidad fue un paso, fue importante y sirvió. Nosotros tenemos que seguir avanzando y exigir más. Creo que esa insatisfacción de la que hablábamos no es una cuestión psicológica, es parte de la lucha.

-¿Qué signifca eso en términos prácticos?

-Se reabrieron las causas, muy bien. Pero para que las causas avancen, se necesitan actores jurídicos, políticos y hasta el respaldo del Estado en términos presupuestarios. Cuando decís lo de ir a la ESMA, creo que Kirchner y su mujer nos acompañaron, pero los protagonistas fuimos nosotros, los sobrevivientes, y creo que fue importante, que fue un hecho político importante. Si esto le sirve para el poroteo político a un grupo de militantes del Presidente, es porque minimizan el hecho. Creo que fue un hecho político importante para la lucha por la justicia, la memoria, la construcción de una mirada de la lucha de un pueblo. Tanto como eso, pero también sólo eso. Ahí es que hay que evitar las polarizaciones. En una se confunden logros parciales con “la victoria total”, atribuyéndole a este Estado, a este gobierno, una política global que no tiene. Porque este gobierno no actúa igual en relación a las violaciones de derechos humanos que se siguen produciendo hoy y de las cuales el Estado sigue siendo responsable. No es la misma política que da respuesta a la lucha por la vivienda digna de toda la población porque de hecho la mayoría de la población sigue sin tener vivienda digna, o sea no hay políticas globales en ese sentido que reparen y lleven adelante la justicia social, para apelar a la vieja bandera del peronismo.

Y por otra parte tampoco comparto decir que esto es todo lo mismo y que son actos irrelevantes, porque yo creo que hay diferencias. La importancia de reconocer las diferencias la pienso en cuanto a que cada momento político exige estrategias políticas diferentes. Sé de organizaciones que se plantean como eje único si hay que ser oficialistas u opositores al gobierno. Pero eso no puede ser una definición de tu organización: lo que te defina tiene que ser un proyecto propio, desde lo que como colectivo definís como objetivos, después construirás tus alianzas en función de eso. A veces digo: coño (eco del exilio español de Graciela), una victoria de nuestra lucha, una victoria que no fue total pero significó fisurar el muro de la impunidad, la terminamos transformando en una derrota, o porque le regalamos el paquete al gobierno o porque decimos “el gobierno nos afanó las banderas”.

– ¿Cuál es la sensación de encontrar a compañeros y militantes que ahora son funcionarios estatales?

– Hay muchos que siguen siendo compañeros míos, con los cuales tengo profundas diferencias políticas pero no son antagónicas. Situación muy diferente a la de los que se subieron al carro menemista en su momento, que los hubo y con los que rompí. Hay algunos que están por cuestiones personales que no comparto, pero otros están porque realmente piensan que pueden hacer algo. Hay ámbitos en los cuales he charlado con algunos y les he dicho: «mirá hermano lo concreto es que no estas pudiendo hacer nada». Y otros sí están pudiendo hacer cosas, y no están por el cargo, ni el sueldo, sino por un compromiso. Y hay fuerzas políticas que apoyan a este gobierno porque caracterizan que ésta es una etapa de acumulación y construcción de poder popular para después avanzar y dar el salto hacia otras instancias. Qué sé yo: por ahí es una visión que puede estar emparentada a lo que era una visión nuestra en los 70. En la ancha vereda de la patria peronista no todo el peronismo era revolucionario. Ahora para algunos existiría la misma lógica. Lo que me preocupa es pensar que esas fuerzas políticas en lugar de construir desde esa lógica: «estamos acá pero para ir más allá» y para forzar los límites, lo que hacen es acompañar al oficialismo. Eso es dejar que el ritmo te lo marque el Ejecutivo, la superestructura, y no que tu función sea la de actuar como agentes críticos. No digo que tenés que estar con el dedito señalando qué está bien y qué está mal, sino la crítica en tanto concepción más marxista, de comprender la realidad, entenderla en todos sus matices y forzar su modificación, no mantenerla como está.

-Hay más de uno que apuesta a eso, como en las fotos: que nadie se mueva y todos sonrían.

-Hay fuerzas políticas en el ámbito del oficialismo que todo lo ven según lo que dice Kirchner, amén y se acabó. Otras plantean ir más allá, pero no sé si lo están haciendo. Reconozco que no es fácil. El aparato, la burocracia, el Estado como institución es un elefante tremendo. El Estado tiene una lógica hasta en los formularios más elementales, una lógica que apunta a paralizar. Es muy difícil estar ahí adentro y más cuando hay contradicciones antagónicas. Aun pensando en la gente más potable de este gobierno, los que quieren hacer algo más… se quedan solos.

-La paradoja es que ese Estado mezcla lógicas y funcionarios de la época de la represión, y de la actual. ¿Cómo se resuelve eso?

– Los de la época de la represión es inaceptable que los mantenga. Y eso es una de las señales más graves de los límites de este gobierno, que el propio gobierno decide. Por otro lado, hay ámbitos pequeños, acotados, donde algunas cosas pueden hacerse.

También creo que este gobierno no tiene todo el poder para hacer lo que debería hacer si quisiera hacerlo.

Sería infantil pensar que acá hubo una revolución. Una revolución implica que se revoluciona todo, y acá hay un gobierno que asumió con el 22 o el 23% de los votos… sin proponer ninguna revolución.

– Hablamos de logros en ámbitos acotados. ¿No pueden ser vistos como parches, mientras en lo estructural no se toca nada?

-Pero esto no es novedoso, porque el reformismo ha sido eso. El problema es qué hacemos nosotros con esa situación, porque si no nos encontramos con que la única posibilidad de cambio es que yo hoy me duermo en el capitalismo y mañana me despierto en el socialismo. Creo que la paradoja existió siempre en la lucha por la justicia, por vivir con dignidad. Hay avances parciales. ¿Qué hacés vos con esos avances? Porque el poder seguro que se los va a querer morfar, pero todo depende de desde dónde leés vos las victorias. Por ejemplo, la lucha por las ocho horas es una conquista por la cual la clase obrera derramó mucha sangre, pero hay otra mirada: la de quienes dicen que eso no sirvió de nada porque seguís teniendo patrón por lo tanto no rompiste la relación, seguís siendo un proletario y además te siguen explotando porque trabajás ocho horas pero te pagan por cuatro. En la segunda, tu única posibilidad es despertarte mañana en el socialismo. En la otra, el peligro es conformarse con ser un proletario que trabaja ocho horas pero toda la vida seguirá siendo un proletario. ¿Cómo lo pienso? Me afirmo en esa lucha por las ocho horas, pero también sé que le convenía a la patronal. Así que hay que seguir más allá.

Bueno creo que mientras siga existiendo el mundo la historia va a ser así: avanzar, conquistar, arrancar en la lucha, consolidar lo logrado y seguir yendo más allá.

-La novedad es que entonces más que lo «objetivo», lo que vale es lo subjetivo, qué hace cada uno con las situaciones que le tocan vivir.

– Por eso te digo… algunos de nosotros en broma decimos: “ganamos, perdemos, siempre perdemos”, uno se burla un poco de sí mismo. Cualquier cosa que vos hagas, otro se la puede apoderar, dar vuelta y ponerla contra vos. El tema es dónde te parás, y dónde vos decís: llegamos, y ya no tengo nada que hacer. Pero no es sólo “subjetivo”, y mucho menos individual. Es colectivo, uno no piensa ni actúa solo, ni por sí solo.

-¿Eso ocurre con funcionarios ex militantes?

-Ocurre con varios. Hay algunos a los que respeto y seguimos siendo amigos. Reconozco que no es fácil discutir con algunos de ellos. Por lo menos a mi resulta difícil.

-¿Por qué?

-Porque se agitan las polarizaciones… y se ponen tan a la defensiva. Yo reconozco que su lugar es difícil. Porque me imagino que los cuestionamientos que uno les hace también se los hacen ellos mismos frente al espejo, espero que así sea.

-¿Cuál es tu percepción sobre ese estar a la defensiva?

-Deben jugar varios factores, uno puede ser que ellos mismos no están haciendo lo que quisieran hacer. En los 70, el debate que teníamos las organizaciones revolucionarias peronistas también era en una situación difícil, y las organizaciones de izquierda nos tachaban de estar a favor de mantener el orden burgués, de no cuestionar al sistema. Entonces muchas veces nuestra discusión se polarizaba y nos abroquelábamos cada espacio en sus posiciones que parecían casi antagónicas.

-Pero hoy estar a la defensiva por parte de los funcionarios es exhibir laureles pasados para evitar la discusión. ¿Cómo tomar eso desde el punto de vista de los derechos humanos?

-Creo que la política económica de este gobierno no tiene como eje atender lo central, que es la vida concreta de nuestro pueblo. No estoy planteando que espero que este gobierno haga la reforma agraria -ojalá lo hiciera-, pero los pobres, los más castigados por el neoliberalismo, no están ni siquiera en el discurso oficial, no están en lo simbólico y tampoco en la política concreta. Creo que ésa es una diferencia con el proceso de Evo Morales en Bolivia, y del propio Chávez.

Lo que me pasa actualmente, es que yo también me hago preguntas, escucho atentamente, y trato de no hacer sentencias apuradas, como tal vez las hice en otros momentos. Y desde preguntas observo organizaciones populares, que se dicen kirchneristas, que consideran que algo ha cambiado. Eso para mí no alcanza, pero no descalifico de plano.

-¿Y los organismos de derechos humanos?

– Es otra cosa que me pongo entre signos de interrogación. Hay varias cuestiones, hablando de los organismos de derechos humanos que surgieron a partir de la represión de la dictadura. Y es un tema que se ha debatido mucho. Los organismos surgieron desde una especificidad. Entonces, ¿puede cada organización asumir toda la problemática de todos los derechos humanos? ¿O debe limitarse a esa especificidad? Me parece que hay organismos que han hecho el esfuerzo por tener presencia, participar, acompañar a veces con las fuerzas limitadas que tienen, otras cuestiones.

Graciela cree, frente a los problemas presentes, que «era mucho más traquilizador moverte en un ámbito de verdades y certezas cerradas. Pensar en términos dilemáticos, no problemáticos».

-De mi militancia anterior plantearía como autocrítica que moverte en ese ámbito de tantas certezas hacía que uno se hiciera menos preguntas. Por lo tanto al formular las estrategias colectivas, éstas eran limitadas o tenían dificultades para dar cuenta de una realidad total más compleja. Pero también creo que esas certezas permitieron ir para adelante. Yo tuve la certeza necesaria –y que mantengo hoy–: que el capitalismo es esencialmente injusto, que debíamos organizarnos para destruirlo y que ésa era entonces una posibilidad cercana. Fue el capital con el que arranqué. No me hice muchas más preguntas. Pero cuando muchos años después me preguntaron cómo pensaba en aquellos años que iba a ser el socialismo, contesté «Y…, la reforma agraria, el fin de la propiedad privada, la socialización de los medios de producción…”, pero tampoco me imaginaba muchas más cosas. Me hubiera perdido en la imaginación, hubiera teorizado todo el tiempo sobre detalles, sin comprometerme en la construcción concreta. Pero tampoco puedo usar eso como fórmula perpetua, porque uno debe hacerse preguntas para buscar respuestas y actuar, y volver a preguntarse. Por un lado eso era más tranquilizador. Para el hoy me lo cuestiono, no me alcanza. Pero claro, en ese entonces teníamos otra cosa, un capital importante: un proyecto, una estrategia, un camino en función de ese proyecto. Pero existía un proyecto. Y el socialismo iba a tener determinadas características. Entonces tenías formulaciones, construimos la organización, estrategias y objetivos, teníamos también un capital de valores que se daban por sentados. Siento que ese proyecto sufrió una derrota. Lo que no desaparece es el objetivo de justicia y el capital de valores. Y el de seguir pensando. Lo escucho a Chávez hablar del socialismo del siglo XXI, que tampoco sé bien qué quiere decir, pero es como para seguir teniéndolo como norte. Como forma de nombrar algo que no es el capitalismo, que proponga y busque otras relaciones sociales, que los hombres y las mujeres nos relacionemos y vivamos de otra manera.

-Otra manera de pensarlo es que el patrimonio, en lugar de estar en ese supuesto futuro, se observe más en lo que uno va haciendo en el día a día…

– No parto de eso de que el cambio del día a día es el que por sumatoria va a dar como resultado el gran cambio, aunque creo que es necesaria la “revolución interior”, que era uno de los presupuestos del grupo en el que empecé a militar, en 1967. Pero si hay algo que de alguna manera puede anticipar la sociedad con la que sueño es, para mí, el encuentro con «los compañeros», por ejemplo en Bajo Flores. Y eso me recuerda algo: una de mis luchas “interiores” es por liberarme del sectarismo. Vencer la dificultad para relacionarme en términos organizativos y políticos con aquellos que no somos exactamente idénticos. Ese aprendizaje lo empecé en Uruguay, en el segundo exilio…

-Después de haber estado detenida desaparecida, presa, exiliada, ¿Qué es la libertad?

-Creo que es un estado interior. Si me preguntás si yo siempre me siento libre te diría que no. Después de haber salido de la ESMA creo que empecé a sentirme libre cuando públicamente pude testimoniar ante alguien y pude dar algún paso para cuestionar lo que estaba pasando en Argentina. ¿Cuándo pierdo esa libertad? Siento que me vuelven al estado de prisión cada vez que me interpelan con “¿Y vos por qué estas viva? Si estás viva por algo será”. Esa pregunta, cuando está hecha como acusación, no como verdadera pregunta, me devuelve al cautiverio. Creo que la libertad es una construcción, no es sólo no estar preso. Creo que la libertad es poder saltar sobre los propios límites y avanzar un poco más.

-¿Y cuando no es una acusación sino una verdadera pregunta?

-Si hay alguien que se hizo esa pregunta primero fuimos nosotros mismos. La pregunta era: ¿por qué no me matan?, ¿por qué yo vivo y a otro compañero se lo llevaron? Es la pregunta que se hace el que va sobreviviendo, ni siquiera digo «sobreviviente», el que va sobreviviendo dentro del campo. Y se la hace desde un lugar de cuestionamiento y culpa. Me tranquilizó mucho leer a Bruno Bettelheim, a Primo Levi, a Jorge Semprún. Me acercó a la elaboración del «por qué estamos vivos» en la Asociación de Ex Detenidos-Desaparecidos. Comprender, entonces, que el diseño represivo incluía que quedara gente viva. Entender que mucha gente se lo pregunte, como yo también le habría preguntado a un sobreviviente de Auschwitz: ¿cómo duraste, cómo no te moriste, cómo no te mataron?

-Y en esos casos, ¿cómo es la respuesta?

-Fue una pregunta muy angustiosa, me la hacía ahí adentro, porque además yo estaba convencida de que nos iban a matar a todos. Hubo distintos momentos para esa respuesta. Cuando salí en libertad, junto a otros compañeros, atribuíamos nuestra sobrevida y puesta en libertad a las particularidades de la ESMA. Después, al encontrarme con sobrevivientes de otros campos, en conjunto fuimos entendiendo y dándonos cuenta de las razones. Había sobrevivientes de distintos campos; de toda gran masacre hubo sobrevivientes. Viendo eso, llegamos a entender que quedamos vivos como parte de la voluntad de los represores que pretendieron hacer de nosotros predicadores del arrepentimiento y multiplicadores del horror.

-Hablábamos de libertad como saltar sobre los propios límites. ¿Cómo se produce eso en lo cotidiano?

-Siempre siento que hago mucho menos de lo que debiera y de lo que tengo posibilidades de hacer.

-Dura con vos misma.

-Pero también te reconozco que hay momentos en que, hablando desde lo individual, siento una profunda alegría con algunas de las cosas que logré hacer. Para decirlo con un ejemplo: uno de los momentos de mayor libertad real lo viví cuando le puse la firma al rechazo del indulto. Fue uno de los ejercicios más libres que pude realizar.

Tal vez esa sea la clave, y Graciela siempre está firmando, de distintos modos, su rechazo a los indultos que buscan la impunidad, el silencio, la parálisis y el olvido.

Derechos Humanos

A 40 años de la sentencia: ¿Qué significa hoy el Juicio a las Juntas?

Este martes 9 de diciembre se cumplen 40 años de la lectura de la sentencia del Juicio a las Juntas Militares. Habrá un acto en la Corte Suprema de homenaje a los jueces Carlos Arslanián, Ricardo Gil Lavedra, Guillermo Ledesma y Jorge Valerga Aráoz (fallecieron los otros dos integrantes de aquella Cámara Federal: Andrés D’Alessio y Jorge Torlasco).

Testigo privilegiado de muchas de las audiencias por su cobertura para el diario La Razón, Sergio Ciancaglini, actual periodista de MU y coautor del libro Nada más que la verdad (junto a Martín Granovsky) repasa escenas, revelaciones y el contexto de una experiencia inédita en el mundo en la que por primera vez se juzgó un crimen masivo cometido desde el Estado por una dictadura.

Los testigos, los alegatos, las sorpresas, la ubicación de la locura y de la cordura. Los gestos de Videla, Massera y Viola. Los testimonios de las mujeres sobre los ataques y violaciones que sufrieron. El antisemitismo militar. El peso desde el cual los médicos calculaban que era factible torturar. El sitio de lo impensable, y la proyección de aquella historia pensando en los derechos humanos del presente.

Por Sergio Ciancaglini

Actualidad

Sin pan y a puro circo: la represión a jubilados para tapar otra derrota en el Congreso

La marcha pacífica de jubilados y jubiladas volvió a ser reprimida por la Policía de la Ciudad para impedir que llegara hasta la avenida Corrientes. La Comisión Provincial por la Memoria confirmó cuatro detenciones (entre ellas, un jubilado) que la justicia convalidó y cuatro personas heridas. Una fue una jubilada a quien los propios manifestantes […]

La marcha pacífica de jubilados y jubiladas volvió a ser reprimida por la Policía de la Ciudad para impedir que llegara hasta la avenida Corrientes. La Comisión Provincial por la Memoria confirmó cuatro detenciones (entre ellas, un jubilado) que la justicia convalidó y cuatro personas heridas. Una fue una jubilada a quien los propios manifestantes salvaron de que los uniformados la pasaran por arriba. En medio del narcogate de Espert, quien pidió licencia en Diputados por “motivos personales”, las imágenes volvieron a exhibir la debilidad del Gobierno, golpeando a personas con la mínima que no llegan a fin de mes, mientras sufría otra derrota en la Cámara baja, que aprobó con 140 votos afirmativos la ley que limita el uso de los DNU por parte de Milei.

Por Francisco Pandolfi y Lucas Pedulla.

Fotos: Juan Valeiro.

Un jubilado de setenta y tantos eleva un cartel bien alto con sus dos manos.

“Pan y circo”, dice.

Pero el “pan” y la “y” están tachados, porque en este miércoles, como en esta época, lo que falta de pan sobra de circo. El triste espectáculo lo ofrece una vez más la policía, hoy particularmente la de la Ciudad, que desplegó un cordón sobre Callao, casi a la altura de Sarmiento, para evitar que la pacífica movilización de jubilados y jubiladas llegara hasta la avenida Corrientes. Detrás de los escudos, aparecieron los runrunes de la motorizada para atemorizar. Y envalentonados, los escudos avanzaron contra todo lo que se moviera, con una estrategia perversa: cada tanto, los policías abrían el cordón y de atrás salían otros uniformados que, al estilo piraña, cazaban a la persona que tenían enfrente. Algunos zafaron a último milímetro.

Pero los oficiales detuvieron a cuatro: el jubilado Víctor Amarilla, el fotógrafo Fabricio Fisher, un joven llamado Cristian Zacarías Valderrama Godoy, y otro hombre llamado Osvaldo Mancilla.

Las detenciones de Cristian Zacarías y del fotógrafo Fabricio Fisher. La policía detuvo al periodista mientras estaba de espaldas. Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

En esa avanzada, una jubilada llamada María Rosa Ojeda cayó al suelo por los golpes y fue la rápida intervención de los manifestantes, del Cuerpo de Evacuación y Primeros Auxilios (CEPA), y de otros rescatistas los que la ayudaron. “Gracias a todos ellos la policía no me pasó por encima”, dijo. Su única arma era un bastón con la bandera de argentina.

Como en otros miércoles de represión, la estrategia pareciera buscar que estas imágenes opaquen aquellas otras que evidencian el momento de debilidad que atraviesa el Gobierno. Hoy no sólo el diputado José Luis Espert, acusado de recibir dinero de Federico «Fred» Machado, empresario extraditado a Estados Unidos por una causa narco, se tomó licencia alegando “motivos personales”, sino que la Cámara baja sancionó, por 140 votos a favor, 80 negativos y 17 abstenciones, la ley que limita el uso de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) por parte del Presidente. El gobierno anunció un clásico ya de esta gestión: el veto.

Por ahora, el proyecto avanza hacia el Senado.

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

El poco pan

La calle preveía este golpe, y por eso durante este miércoles se cantó:

“Si no hay aumento,

consiganló,

del 3%

que Karina se robó”.

Ese tema fue el hit del inicio de la jornada de este miércoles, aunque hilando fino carece de verdad absoluta, porque las jubilaciones de octubre sí registraron un aumento: el 1,88%, que llevó el haber mínimo a $326.298,38. Sumado al bono de 70 mil, la mínima trepó a $396 mil. “Es un valor irrisorio. Seguimos sumergidos en una vida que no es justa y el gobierno no afloja un mango, es tremendo cómo vivimos”, cuenta Mario, que no hay miércoles donde no diga presente. “Nos hipotecan el presente y el futuro también, cerrando acuerdos con el FMI que nos impone cómo vivir, y no es más que pan para hoy y hambre para mañana, aunque el pan para hoy te lo debo”.

Victoria tiene 64 años y es del barrio porteño de Villa Urquiza. Cuenta que desde hace 10 meses no puede pagar las expensas. Y que por eso el consorcio le inició un juicio. Cuenta que otra vecina, de 80, está en la misma. Cuenta que es insulina dependiente pero que ya no la compra porque no tiene con qué. Cuenta que su edificio es 100% eléctrico y que de luz le vienen alrededor de 140 mil pesos, más de un tercio de su jubilación. Cuenta que está comiendo una vez por día y que su “dieta” es “mate, mate y mate”. Vuelve a sonreír cuando cuenta que tiene 3 hijos y 4 nietos y cuando dice que va a resistir: “Hasta cuando pueda”.

A María Rosa la salvó la gente de que la policía la pasara por arriba. Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

El mucho circo

Desde temprano hubo señales de que la represión policial estaba al caer. A diferencia de los miércoles anteriores, la Policía no cortó la avenida Rivadavia a la altura de Callao. Tampoco cortó el tránsito, lo que permitió que los jubilados y las jubiladas cortaran la calle para hacer semaforazos. Después de media hora, cuando la policía empezó a desviar el tránsito y la calle quedó desolada, comenzó la marcha, pero en vez de rodear la Plaza de los Dos Congresos como es habitual, caminó por Callao en dirección a Corrientes, hasta metros de la calle Sarmiento, donde se erigió un cordón policial y empezó a avanzar contra las y los manifestantes.

Desde atrás, irrumpieron con violencia dos cuerpos en moto: el GAM (Grupo de Acción Motorizada) y el USyD (Unidad de Saturación y Detención), pegando con bastones e insultando a quienes estaban en la calle. “Vinieron a pegarme directamente, mi pareja me quiso ayudar y lo detuvieron a él, que no estaba haciendo nada”, cuenta Lucas, el compañero de Cristian Zacarías, uno de los detenidos.

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

Cercaron el lugar una centena de efectivos de la policía porteña, que no permitieron a la prensa acercarse ni estar en la vereda registrando la escena.

“¿Alguien me puede decir si la detención fue convalidada”, pregunta Lucas al pelotón policial.

Silencio.

“¿Me pueden decir sí o no?”.

Silencio.

Un comerciante mira y vocifera: “¿Sabés lo que hicieron a la vuelta? Subieron a la vereda con las motos”.

Otro se acerca y pregunta: “¿A quién tienen detenido acá, al Chapo Guzmán?”

“No”, le responde seco un periodista: “A un pibe y a un jubilado”.

La Comisión Provincial por la Memoria confirmó las cuatro detenciones (fue aprehendida una quinta persona y derivada al SAME para su atención) y cuatro personas heridas. El despliegue incluyó la presencia también de Policía Federal, Prefectura y Gendarmería detrás del Congreso mientras el despliegue represivo fue «comandado por agentes de infantería de la Policía de la Ciudad». El organismo observó que después de semanas donde el operativo disponía el vallado completo, en los últimos miércoles el dispositivo dejó abierta una vía de circulación que es la que eligen las fuerzas para avanzar contra los manifestantes.

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

También se hizo presente Fabián Grillo, papá de Pablo, que sufrió esa represión el 12 de marzo, en esta misma plaza, y continúa su rehabilitación en el Hospital Rocca. “Su evolución es positiva”, comunicó la familia. El fotorreportero está empezando a comer papilla con ayuda, continúa con sonda como alimento principal, se sienta y se levanta con asistencia y le están administrando medicación para que esté más reactivo. “Seguimos para adelante, lento, pero a paso firme”, dicen familiares y amigos. El martes, la jueza María Servini procesó al gendarme Héctor Guerrero por el disparo. El domingo se cumplirán siete meses y lo recordarán con un festival.

Pablo Caballero mira toda esta disposición surrealista desde un costado. Tiene 76 años y cuatro carteles pegados sobre un cuadrado de cartón tan grande que va desde el piso del Congreso hasta su cintura:

- “Roba, endeuda, estafa, paga y cobra coimas. CoiMEA y nos dice MEAdos. Miente, se contradice, vocifera, insulta, violenta, empobrece, fuga, concentra. ¿Para qué lo queremos? No queremos, ¡basta! Votemos otra cosa”.

- “El 3% de la coimeada más el 7% del chorro generan 450% de sobreprecios de medicamentos”.

- El tercer cartel enumera todo lo que “mata” la desfinanciación: ARSAT, INAI, CAREM, CONICET, ENERC, Gaumont, INCAA, Banco Nación, Aerolíneas, Hidrovía, agua, gas, litio, tierras raras, petróleo, educación. Una enumeración del saqueo.

El cuarto cartel lo explica Pablo: “Cobro la jubilación mínima, que equivale al 4% de lo que cobran los que deciden lo que tenemos que cobrar, que son 10 millones de pesos. No tiene sentido. Por eso, hay que ir a votar en octubre”.

Pablo mira al cielo, como una imploración: «¡Y que se vayan!».

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

Artes

Un festival para celebrar el freno al vaciamiento del teatro

La revista Llegás lanza la 8ª edición de su tradicional encuentro artístico, que incluye 35 obras a mitad de precio y algunas gratuitas. Del 31 de agosto al 12 de septiembre habrá espectáculos de teatro, danza, circo, música y magia en 15 salas de la Ciudad de Buenos Aires. El festival llega con una victoria bajo el brazo: este jueves el Senado rechazó el decreto 345/25 que pretendía desguazar el Instituto Nacional del Teatro.

Por María del Carmen Varela.

«La lucha continúa», vitorearon este jueves desde la escena teatral, una vez derogado el decreto 345/25 impulsado por el gobierno nacional para vaciar el Instituto Nacional del Teatro (INT).

En ese plan colectivo de continuar la resistencia, la revista Llegás, que ya lleva más de dos décadas visibilizando e impulsando la escena local, organiza la 8ª edición de su Festival de teatro, que en esta ocasión tendrá 35 obras a mitad de precio y algunas gratuitas, en 15 salas de la Ciudad de Buenos Aires. Del 31 de agosto al 12 de septiembre, más de 250 artistas escénicos se encontrarán con el público para compartir espectáculos de teatro, danza, circo, música y magia.

El encuentro de apertura se llevará a cabo en Factoría Club Social el domingo 31 de agosto a las 18. Una hora antes arrancarán las primeras dos obras que inauguran el festival: Evitácora, con dramaturgia de Ana Alvarado, la interpretación de Carolina Tejeda y Leonardo Volpedo y la dirección de Caro Ruy y Javier Swedsky, así como Las Cautivas, en el Teatro Metropolitan, de Mariano Tenconi Blanco, con Lorena Vega y Laura Paredes. La fiesta de cierre será en el Circuito Cultural JJ el viernes 12 de septiembre a las 20. En esta oportunidad se convocó a elencos y salas de teatro independiente, oficial y comercial.

Esta comunión artística impulsada por Llegás se da en un contexto de preocupación por el avance del gobierno nacional contra todo el ámbito de la cultura. La derogación del decreto 345/25 es un bálsamo para la escena teatral, porque sin el funcionamiento natural del INT corren serio riesgo la permanencia de muchas salas de teatro independiente en todo el país. Luego de su tratamiento en Diputados, el Senado rechazó el decreto por amplia mayoría: 57 rechazos, 13 votos afirmativos y una abstención.

“Realizar un festival es continuar con el aporte a la producción de eventos culturales desde diversos puntos de vista, ya que todos los hacedores de Llegás pertenecemos a diferentes disciplinas artísticas. A lo largo de nuestros 21 años mantenemos la gratuidad de nuestro medio de comunicación, una señal de identidad del festival que mantiene el espíritu de nuestra revista y fomenta el intercambio con las compañías teatrales”, cuenta Ricardo Tamburrano, director de la revista y quien junto a la bailarina y coreógrafa Melina Seldes organizan Llegás.

Más información y compra de entradas: www.festival-llegas.com.ar

NotaHace 3 semanas

NotaHace 3 semanasComienza un juicio histórico por fumigaciones con agrotóxicos en Pergamino

NotaHace 3 semanas

NotaHace 3 semanasAdiós, Capitán Beto

PortadaHace 2 semanas

PortadaHace 2 semanasOtra marcha de miércoles: video homenaje a la lucha de jubiladas y jubilados

ActualidadHace 5 días

ActualidadHace 5 díasReforma laboral: “Lo que se pierde peleando se termina ganando”

NotaHace 3 semanas

NotaHace 3 semanasMás de 30 mil hectáreas quemadas en Chubut: “El pueblo está solo”