CABA

Los hilos sueltos del dolor

Marcelo Viñar recuerda el día en que sus hijos lo interrogaron acerca de su paso por las cárceles de la dictadura uruguaya. No preguntaban por la historia pública de los hechos, aquella que construye la memoria colectiva, tan necesaria, sino otra, la familiar, la que se comparte con el núcleo más íntimo.

Marcelo Viñar recuerda el día en que sus hijos lo interrogaron acerca de su paso por las cárceles de la dictadura uruguaya. No preguntaban por la historia pública de los hechos, aquella que construye la memoria colectiva, tan necesaria, sino otra, la familiar, la que se comparte con el núcleo más íntimo. Por Mariana Contreras, en Brecha.

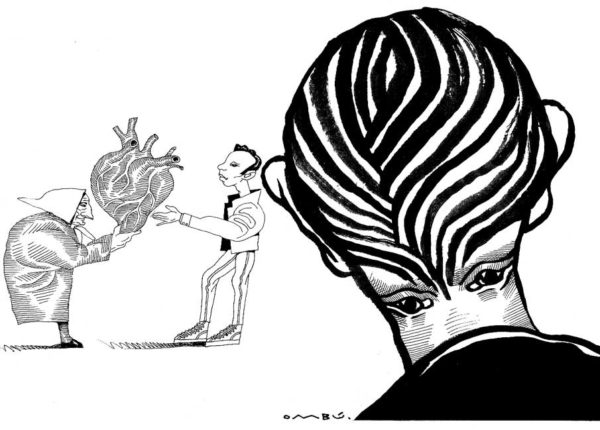

Memoria. Dibujo: Ombú.

“Fue, sin dudas, mi entrevista más difícil.” Sentado tras su escritorio, Marcelo Viñar recuerda el día en que sus hijos lo interrogaron acerca de su paso por las cárceles de la dictadura uruguaya. Además de formar parte de una época, en su rol de psicoanalista Viñar ha trabajado largamente sobre la memoria y la violencia, la “memoria del horror”, como dirá él más tarde. Fue por ello que al anochecer del lunes Brechallegó a su consultorio con una maraña de interrogantes sobre las dificultades que, aún hoy, encuentran algunas víctimas de la dictadura para contar su historia. No la versión pública de los hechos, aquella que construye la memoria colectiva, tan necesaria, sino otra, la familiar, la que se comparte con el núcleo más íntimo y contribuye a tejer, para un otro cercano, un relato que lo lleva a comprender su origen.

—¿Por qué la más difícil? ¿Qué fue lo que costó tanto?

—El verte desnudo en tus fortalezas y debilidades, el hasta dónde vos podés contar cuando el que te interpela es chico y querés ahorrarle cosas que te ha costado mucho transitar, de la intimidad. No es lo mismo ser chico que grande, hay cosas que es más fácil hablar con un adolescente o un joven que con un niño. Mi hijo tenía 6 años cuando yo estaba preso. Él lo único que le pudo decir a la madre fue: “¿Y papá va a poder hablar cuando vuelva?”. La madre le contestó que por supuesto que sí, lo reconfortó. Él no supo mucho decirlo, pero tenía miedo de que los golpes me privaran de la condición de comunicabilidad. Son cosas muy singulares, dónde se localiza el terror. Hay un conocimiento anticipado de la muerte, la enfermedad, la tortura, que es previo a la experiencia en las fobias infantiles. Los niños son muy sensibles al miedo, al maltrato, a la vejación, a la humillación. La tortura no es sólo el dolor físico; la humillación, el desdeño moral, muchas veces te dejan más sombras que una cachetada.

***

Aquel mar de dudas arrastradas hasta el consultorio tiene su origen en diferentes testimonios y conversaciones mantenidas a lo largo de los años, en los que la dificultad de contar y el rechazo, el miedo, a preguntar (¿el desinterés?), naturalizados o no, aparecieron con frecuencia.

“Llegó el momento de decir: esto espantoso, inhumano, degradante, nos pasó. Pero para eso hay que hacer un proceso… yo hice diez años de terapia en los ochenta y no hablé nunca de la tortura. No podía. Con mis hijos, que tienen casi 40 años, jamás hablé de esto”, le contó a Brecha en 2011 Charna Furman, una de las denunciantes ese año de la Operación Morgan, un operativo militar llevado adelante en 1976 con el objetivo de destruir al Partido Comunista, en particular desarticular su aparato de finanzas y a la Ujc, y por el cual cientos de comunistas fueron encarcelados y torturados. Por cierto, las dificultades del diálogo no responden sólo a la corta edad de quien recibe el relato, ni al silencio voluntario de los protagonistas. Ya adultos, hay hijos que no preguntan. “Por pavor al daño. Hay aspectos que jamás preguntaría, prefiero seguir con la incertidumbre”, dice Micaela Rivero Castagnetto sobre las preguntas ausentes. En el año 1982 Micaela, que nació en cautiverio en el Hospital Militar en 1970, recibió una carta de su madre, Ana María Castagnetto, que continuaba en prisión. Micaela es sobrina de Héctor Castagnetto, desaparecido en 1971, y de Blanca, asesinada en 1972: “Hija, me has dicho que no quieres preguntarme a mí sobre mis hermanos pues temes que me quede mal. Has de saber que para mí el dolor también es como un niño, nace, crece, se hace adulto, madura, y a él también hay que educarlo y con él también tenemos que aprender a convivir ya que está en nosotros y no podemos eludirlo, pero sí tenemos que darle la dimensión que la vida nos va exigiendo le demos.

En este momento que tú quieres conocer, saber cómo eran ellos, te aseguro hija que mis recuerdos puedo compartirlos contigo y que no me daña hacerlo. Entiendo tu necesidad, o como me has dicho, curiosidad. También forman parte de ti. También me parece bien que escuches y/o hables con otras personas, pero ten presente que el trabajo de sacar conclusiones no debes de permitir nunca que otro lo haga por ti”.

***

—Qué es ser hijo de un desaparecido es un tema universal. Al congreso uruguayo de psicoanálisis viene Samuel Gerson, que es hijo de padres que estuvieron en un campo de concentración nazi, y lo concibieron a él en el campo de acogida de los judíos después de la guerra. Uno de los textos que presentará trata sobre la trasmisión intergeneracional, y empieza diciendo: “¿Qué piensas tú cuando piensas en la Shoá, papá?”. Es el tema de cómo se trasmite la experiencia del horror. O sea que de lo que tenemos que conversar no es de la función de la memoria en el ser humano sino de la memoria del terror, de cómo la figura del desaparecido, la figura del “genocidado”, la figura de la víctima de todos los exterminios se trasmite, porque en la especie humana la trasmisión es cultural. La humanidad de un sujeto se construye a través de cinco generaciones. Son la marca que pone la diferencia entre la genealogía y la historia. Más allá de los abuelos hay historia pública; la intimidad, la estructura de la intimidad, se teje a través de abuelos, padres, uno mismo y la descendencia: hijos y nietos. Ahí se hilvana y se anuda.

En las últimas décadas se ha renunciado a los criterios biológicos, genéticos, raciales o religiosos para definir los orígenes. La particularidad de la condición humana es que somos sujetos hablantes, y por eso podemos organizar un pensamiento distinto a otras especies animales que tienen una inteligencia situacional y adaptativa. Saben en donde hay recompensa, en donde hay peligro, alarma, pero siempre están viviendo el instante presente. Tener como herramienta el lenguaje articulado es lo que nos permite pensar objetos en ausencia de su representación. Y así podemos no sólo crear un mundo de hechos y de experiencias sino crear objetos para pensar cómo eran mis abuelos, cómo eran mis padres, y todos tejemos una novela llena adhesiones y rechazos, de reconocimientos y de resentimientos.

—¿Cómo es ese proceso?

—El humano es el más prematuro de los mamíferos al nacer. Un ternero o un potrillo ya están saltando a las pocas horas, mientras que el humano, para tener los rasgos que caracterizan a lo humano (poseer la marcha bípeda y el uso del lenguaje), demora años. Esto ahora está confirmado por las neurociencias; son circuitos neuronales y hay un tiempo de maduración, hay un tiempo de vida fetal extrauterina para alcanzar la plenitud de lo humano. Un recién nacido librado a sí mismo se muere, tiene que ser protegido. Se trueca el defecto de su prematurez, de su indefensión de origen, en una plenitud de capacidad mediante el acto de amamantamiento, donde además del elemento nutritivo hay todo un intercambio de amor –o de odio– que hace que lo esencial de la mente humana se construya dentro de los vínculos.

Un recién nacido en circunstancias normales es un tiempo de algarabía, de celebración. La psicoanalista Piera Aulagnier lo llama “contrato narcisista”, es decir, la inscripción en ese quien soy, esa trama genealógica que inscribe nuestra forma de ser y de pensar, el espejo donde por adhesiones u oposiciones nos vamos construyendo. Pero ¿cómo se da esa trasmisión entre generaciones cuando hay un ancestro mancillado? ¿Qué pasa cuando ese espejo está ausente o es un agujero lúgubre, vacío, ominoso, tenebroso? ¿Cómo explicar lo que es una desaparición? ¿Cómo explicar a un niño pequeño lo que es una tortura o un genocidio? No hay respuestas lineales, y como no hay respuestas fáciles, lo que tú traías aquí como silencio entre generaciones es un gesto de huida, es la solución del avestruz, meter la cabeza en un agujero para no ver, y refugiarse en un prejuicio muy dañino para la educación, que es decir “los niños no entienden, miran pero no entienden”. No sólo entienden, sino que entienden mucho más de lo que creemos, aunque no tienen la capacidad de expresar su comprensión con una formulación discursiva. La comprensión precede muchísimo a la expresión. Para poder formular un cuentito que responda si te pregunto quién sos has trabajado varios años, y tiene versiones múltiples y contradictorias. La desaparición deja un agujero, un vacío, algo sórdido, que deja marcas. Cuando en lugar de la algarabía y la celebración el recién nacido es recibido con esa cosa de puntos suspensivos y de vacíos por la desaparición del que no está… Porque la muerte en un accidente se puede explicar, en una enfermedad es más difícil, pero los niños tienen una percepción de la muerte y de la enfermedad mucho antes de poder formularla, pero explicar una desaparición porque hubo un plan racional de suprimirlo del planeta y no se sabe cómo, ni cuándo, ni dónde, eso es mucho más lúgubre y mucho más tenebroso que explicar una enfermedad.

No hay una respuesta lineal, pero por lo menos puede haber por parte del adulto un acompañamiento a los interrogantes y las zozobras que los niños tienen respecto de lo que yo llamo el ancestro mancillado, cuya expresión máxima es el desaparecido. El ancestro mancillado o torturado, desaparecido, maldecido.

—Esto que dices puede explicar el silencio adulto, el de quienes padecieron la tortura, la cárcel, la represión. Pero en la trasmisión de memoria hay dos lados, y se da que muchas veces la otra generación, la de los hijos, tampoco pregunta, incluso hoy. Opta por no saber. ¿Por qué?

—Creo que es la evitación activa no intencional; es metaintencional. Recuerdo ahora una entrevista que le hicieron a Hannah Arendt en la Alemania pre nazi, entre 1920 y 1930. Ella era hija de una familia judía asimilada a la cultura alemana. El padre fue intendente de un municipio. Ella dice que se enteró de su condición de judía por las bromas, los desdenes y las burlas de los niños en la calle. Lo que no se decía en la casa se lo hacían ver fuera de la casa. No sé si Arendt suena como judío, si Viñar suena como judío, Klein puede ser judío o no judío, pero esas cosas que están en el borde, entre lo que se muestra y lo que se oculta, forman parte de la trama. Es interesante plantear la falta de pregunta como problema. Como problema de cuándo se aborda la dificultad, cuándo te tirás al agua, y cuándo hacés la del avestruz y lo suprimís. Creo que lo no dicho, las cosas no habladas, son generalmente activamente excluidas, y tienen efectos a larga distancia. Un colega muy prestigioso lo llama “pacto denegatorio”. Un pacto que existe en la mayoría de las familias, lo que se llama secretos de familia. Es decir, compromisos tácitos de que de esto no se habla. Pueden ser a veces cosas menores y, otras, cosas mayores. Supongo que el no preguntar sobre la cárcel, sobre la tortura o la desaparición es evitar una cosa enorme, un pacto denegatorio para evitar un secreto del tamaño de una casa y no de un alfiler.

—Como no querer abrir una olla de Pandora.

—Como no querer abrir una olla de Pandora; es una buena metáfora. Porque cuando uno se lanza a transitar eso tiene que mostrar sus aspectos de fortaleza y sus aspectos de fragilidad. Los aspectos en los que se mantuvo incólume y cuando se quebró. Yo tengo más experiencia con torturados. Muchos arrastran durante años o décadas el hecho de no saber muy claramente qué fue lo que hablaron (bajo tortura). Una minoría sabe que no habló nada. Pero la tortura no es sólo el acto del colgamiento, son también los interrogatorios que intercalan eso durante cinco días, o 20 días. Siempre se habla de la tortura como el martirio, pero los momentos de espera entre los episodios del martirio son terribles. Hay martirio del sueño, de la alimentación, de defecarse encima. Es decir que las condiciones de lucidez de conciencia que tenemos tú y yo ahora están interrumpidas. Eso quiere decir que el torturado no sabe muy bien; muchas cosas están en la penumbra. Por ejemplo, quién es tu médico, quién es tu ginecólogo, quién es tu dentista. Son respuestas que a veces uno daba inocentemente. Si el nombre del médico o del dentista se repetía en promedio cinco o seis veces entre los interrogados y uno tenía una referencia de 50 veces… ah, ése es miembro de la organización clandestina. Y eso se paga después: “Me delató fulano de tal”. Es decir que en los subterfugios para ver entre la nitidez del héroe que no claudica y el traidor que delata están todos los grises del medio, y las opacidades y las penumbras de no saber qué de lo que uno pudo decir lo perjudicó a uno mismo o perjudicó a otro. No son cosas nítidas, como pueden ser otros recuerdos. La memoria del terror sigue lógicas a distancia.

El no preguntar también es ahorrarse las penurias de estas cosas. ¿Qué es lo justo del olvido? O ¿qué es lo justo de hacer una separata especial sobre desaparecidos? ¿Cómo y cuándo se clausura el proceso que está abierto? Y sí, se clausura, por eso lo de las cinco generaciones. En eso Mujica tiene razón, cuando dice “cuando nos ‘muéramos’ todos”. Todos los presidentes uruguayos se negaban a una revaluación de la memoria. En la posdictadura inmediata hubo una escisión de la sociedad entre los militantes de la memoria y los traficantes del olvido. Que te pusieras a hablar como estamos hablando ahora provocaba la estampida de todos. Salvo otro sector muy minoritario y aislado que estaba en el fundamentalismo de una catarsis continua. Y entre los dos había, como en los castillos, un foso de separación. Después, a largo plazo, ese Uruguay de la cana, el Uruguay del exilio, el Uruguay del aquí no pasó nada, pudo volver a una cierta cohesión. Pero durante años hubo países superpuestos en los discursos. Y la conducta con respecto a hablar de lo que había pasado era muy confrontativa, había grupos antagónicos muy radicalizados; estaba lo de los ojos en la nuca, lo de la mujer de Lot, que se convertía en sal si mirabas para atrás. A Mujica le escuché personalmente decir “ahora lo que hay que hacer es ver cómo rehabilitamos Afe, no tanto darle los huesos a las viejitas”. Con esto te digo que es un problema de sensibilidad más que de orientación ideológica. Es un tema el de la continuidad o la ruptura con el pasado. El tema de la memoria del terror es un tema ultrasensible que no tiene respuestas ecuánimes. O hay un exceso de olvido o un exceso de implicación. De esto no se habla (el pacto denegatorio), o sólo se habla de esto y hacemos un heroísmo.

—Me interesa volver sobre quienes no preguntan y sobre el impacto que tiene este pacto denegatorio en la construcción de uno mismo. Quiero decir, si uno se construye en vínculo con las otras generaciones de su familia pero se encuentra con que hay silencios, recortes, nebulosas, e incluso ausencias, esas disrupciones seguro golpean en la estructura, en la subjetividad.

—Yo no tengo la respuesta. Para responder habría que ver caso por caso. En los traumatismos graves las repuestas no son predecibles, por algo existen las nociones de resiliencia y de estrés postraumático. Por eso yo prefiero la noción de marca, no la de secuela o de trauma, porque el trauma siempre implica una valoración negativa, en detrimento, siempre es considerado una discapacidad, una cosa nociva. Ahora, un sujeto que crece sin traumas es seguramente un estúpido, creo que confrontar a un ser en gestación con la realidad de sus traumas lo va templando y lo va formando. Es decir, el valor instituyente de los traumas infantiles y de las herencias traumáticas puede ser al revés de lo esperable. No niego que haya casos de secuelas o minusvalía en las marcas que queden de los traumatismos precoces, pero yo no tengo estadísticas, ni me interesan. Me interesa el estudio caso por caso, donde la noción del trauma y de locura con que circula la construcción de un sujeto humano, en el mismo núcleo reúne lo que es mórbido y lo que es creativo. Y muchas veces es con la adversidad que se tejen las mejores cosas que tenemos. A veces son las experiencias de adversidad las que más nos templan, las que más nos forjan, las que más nos constituyen. Por eso digo que es mejor meterse, embarrarse en el tema, que callarse, evitarlo. Yo tengo un a priori muy radical, creo que basado en la experiencia, de que es mejor hablar que ocultar los conflictos. Con ese a priori, la circulación de afectos que ocurre entre el que trasmite y el que recibe la información genera otro espesor subjetivo, otra densidad humana que cuando queda una cosa silenciosa y desértica.

Eso porque estamos en la esfera de lo íntimo. En la esfera de lo colectivo muchos dicen que hay que olvidar el horror y pensar en el futuro. “Pensemos en el mañana”, “No hay que tener ojos en la nuca”. La moraleja que se trasmite por debajo de esa apariencia de miremos el mañana y no el ayer es la trivialización del crimen. Creo que hay que hacerse cargo de los excesos y de los duelos que como colectivo tenemos. En el modelo sudafricano de posconflicto y reconciliación –la Comisión para la Verdad y la Reconciliación, la de Desmond Tutu– se trataba de hablar (hicieron 20 mil horas con todos los horrores), porque si no se teje una maraña de invenciones.

—Supongo que me dirás que también en quienes callan se debe el estudio caso a caso.

—No hay estudios, que yo sepa, en follow-up –o sea a los que hablaron les pasó esto y a los que silenciaron les pasó esto otro–. Estos fenómenos en general los recupera la tercera generación. En nuestro trabajo de psicoterapia vimos que no se hablaba del tercer Reich en los primeros 20 años luego de la posguerra, pero los nietos fueron muy insistentes y muy incisivos en querer saber lo que hicieron los abuelos y padres entre el 33 y el 45. Te doy el dato alemán porque no sé si hay datos uruguayos. Pero es la tercera generación la que se implica con la memoria, se implica con las deudas del pasado y quiere saber a nivel familiar, eso empieza diez o veinte años después de la normalización militar o jurídica.

—¿Por qué será eso?

—Yo digo que por la fuerza del pacto denegatorio, ahí hay mucho miedo y mucha angustia negada y comprimida. La experiencia de una angustia que uno tiene dentro y no sabe por qué es una experiencia que cualquiera puede tener. Ahora, cómo y cuándo explota eso requiere otra mirada que una entrevista periodística.

El mensaje fundamental es que el ritual de que algo pasó, de que cuando pasa algo las generaciones subsiguientes lo reciben, y si lo desconocen va a brotar de modo inesperado, es una experiencia que el siglo XX ha demostrado. Se ve mucho en las patologías y en las locuras, muchas veces no se puede identificar sólo una causa, porque en los procesos patológicos hay una multicausalidad, pero uno de los factores es el silencio del origen. Esos pactos denegatorios son factor de patología en la tercera generación. Hay suficiente casuística como para poder definirlo de esta manera, no es que esto explique todas las patologías, pero es un factor nocivo importante.

Derechos Humanos

A 40 años de la sentencia: ¿Qué significa hoy el Juicio a las Juntas?

Este martes 9 de diciembre se cumplen 40 años de la lectura de la sentencia del Juicio a las Juntas Militares. Habrá un acto en la Corte Suprema de homenaje a los jueces Carlos Arslanián, Ricardo Gil Lavedra, Guillermo Ledesma y Jorge Valerga Aráoz (fallecieron los otros dos integrantes de aquella Cámara Federal: Andrés D’Alessio y Jorge Torlasco).

Testigo privilegiado de muchas de las audiencias por su cobertura para el diario La Razón, Sergio Ciancaglini, actual periodista de MU y coautor del libro Nada más que la verdad (junto a Martín Granovsky) repasa escenas, revelaciones y el contexto de una experiencia inédita en el mundo en la que por primera vez se juzgó un crimen masivo cometido desde el Estado por una dictadura.

Los testigos, los alegatos, las sorpresas, la ubicación de la locura y de la cordura. Los gestos de Videla, Massera y Viola. Los testimonios de las mujeres sobre los ataques y violaciones que sufrieron. El antisemitismo militar. El peso desde el cual los médicos calculaban que era factible torturar. El sitio de lo impensable, y la proyección de aquella historia pensando en los derechos humanos del presente.

Por Sergio Ciancaglini

Actualidad

Sin pan y a puro circo: la represión a jubilados para tapar otra derrota en el Congreso

La marcha pacífica de jubilados y jubiladas volvió a ser reprimida por la Policía de la Ciudad para impedir que llegara hasta la avenida Corrientes. La Comisión Provincial por la Memoria confirmó cuatro detenciones (entre ellas, un jubilado) que la justicia convalidó y cuatro personas heridas. Una fue una jubilada a quien los propios manifestantes […]

La marcha pacífica de jubilados y jubiladas volvió a ser reprimida por la Policía de la Ciudad para impedir que llegara hasta la avenida Corrientes. La Comisión Provincial por la Memoria confirmó cuatro detenciones (entre ellas, un jubilado) que la justicia convalidó y cuatro personas heridas. Una fue una jubilada a quien los propios manifestantes salvaron de que los uniformados la pasaran por arriba. En medio del narcogate de Espert, quien pidió licencia en Diputados por “motivos personales”, las imágenes volvieron a exhibir la debilidad del Gobierno, golpeando a personas con la mínima que no llegan a fin de mes, mientras sufría otra derrota en la Cámara baja, que aprobó con 140 votos afirmativos la ley que limita el uso de los DNU por parte de Milei.

Por Francisco Pandolfi y Lucas Pedulla.

Fotos: Juan Valeiro.

Un jubilado de setenta y tantos eleva un cartel bien alto con sus dos manos.

“Pan y circo”, dice.

Pero el “pan” y la “y” están tachados, porque en este miércoles, como en esta época, lo que falta de pan sobra de circo. El triste espectáculo lo ofrece una vez más la policía, hoy particularmente la de la Ciudad, que desplegó un cordón sobre Callao, casi a la altura de Sarmiento, para evitar que la pacífica movilización de jubilados y jubiladas llegara hasta la avenida Corrientes. Detrás de los escudos, aparecieron los runrunes de la motorizada para atemorizar. Y envalentonados, los escudos avanzaron contra todo lo que se moviera, con una estrategia perversa: cada tanto, los policías abrían el cordón y de atrás salían otros uniformados que, al estilo piraña, cazaban a la persona que tenían enfrente. Algunos zafaron a último milímetro.

Pero los oficiales detuvieron a cuatro: el jubilado Víctor Amarilla, el fotógrafo Fabricio Fisher, un joven llamado Cristian Zacarías Valderrama Godoy, y otro hombre llamado Osvaldo Mancilla.

Las detenciones de Cristian Zacarías y del fotógrafo Fabricio Fisher. La policía detuvo al periodista mientras estaba de espaldas. Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

En esa avanzada, una jubilada llamada María Rosa Ojeda cayó al suelo por los golpes y fue la rápida intervención de los manifestantes, del Cuerpo de Evacuación y Primeros Auxilios (CEPA), y de otros rescatistas los que la ayudaron. “Gracias a todos ellos la policía no me pasó por encima”, dijo. Su única arma era un bastón con la bandera de argentina.

Como en otros miércoles de represión, la estrategia pareciera buscar que estas imágenes opaquen aquellas otras que evidencian el momento de debilidad que atraviesa el Gobierno. Hoy no sólo el diputado José Luis Espert, acusado de recibir dinero de Federico «Fred» Machado, empresario extraditado a Estados Unidos por una causa narco, se tomó licencia alegando “motivos personales”, sino que la Cámara baja sancionó, por 140 votos a favor, 80 negativos y 17 abstenciones, la ley que limita el uso de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) por parte del Presidente. El gobierno anunció un clásico ya de esta gestión: el veto.

Por ahora, el proyecto avanza hacia el Senado.

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

El poco pan

La calle preveía este golpe, y por eso durante este miércoles se cantó:

“Si no hay aumento,

consiganló,

del 3%

que Karina se robó”.

Ese tema fue el hit del inicio de la jornada de este miércoles, aunque hilando fino carece de verdad absoluta, porque las jubilaciones de octubre sí registraron un aumento: el 1,88%, que llevó el haber mínimo a $326.298,38. Sumado al bono de 70 mil, la mínima trepó a $396 mil. “Es un valor irrisorio. Seguimos sumergidos en una vida que no es justa y el gobierno no afloja un mango, es tremendo cómo vivimos”, cuenta Mario, que no hay miércoles donde no diga presente. “Nos hipotecan el presente y el futuro también, cerrando acuerdos con el FMI que nos impone cómo vivir, y no es más que pan para hoy y hambre para mañana, aunque el pan para hoy te lo debo”.

Victoria tiene 64 años y es del barrio porteño de Villa Urquiza. Cuenta que desde hace 10 meses no puede pagar las expensas. Y que por eso el consorcio le inició un juicio. Cuenta que otra vecina, de 80, está en la misma. Cuenta que es insulina dependiente pero que ya no la compra porque no tiene con qué. Cuenta que su edificio es 100% eléctrico y que de luz le vienen alrededor de 140 mil pesos, más de un tercio de su jubilación. Cuenta que está comiendo una vez por día y que su “dieta” es “mate, mate y mate”. Vuelve a sonreír cuando cuenta que tiene 3 hijos y 4 nietos y cuando dice que va a resistir: “Hasta cuando pueda”.

A María Rosa la salvó la gente de que la policía la pasara por arriba. Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

El mucho circo

Desde temprano hubo señales de que la represión policial estaba al caer. A diferencia de los miércoles anteriores, la Policía no cortó la avenida Rivadavia a la altura de Callao. Tampoco cortó el tránsito, lo que permitió que los jubilados y las jubiladas cortaran la calle para hacer semaforazos. Después de media hora, cuando la policía empezó a desviar el tránsito y la calle quedó desolada, comenzó la marcha, pero en vez de rodear la Plaza de los Dos Congresos como es habitual, caminó por Callao en dirección a Corrientes, hasta metros de la calle Sarmiento, donde se erigió un cordón policial y empezó a avanzar contra las y los manifestantes.

Desde atrás, irrumpieron con violencia dos cuerpos en moto: el GAM (Grupo de Acción Motorizada) y el USyD (Unidad de Saturación y Detención), pegando con bastones e insultando a quienes estaban en la calle. “Vinieron a pegarme directamente, mi pareja me quiso ayudar y lo detuvieron a él, que no estaba haciendo nada”, cuenta Lucas, el compañero de Cristian Zacarías, uno de los detenidos.

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

Cercaron el lugar una centena de efectivos de la policía porteña, que no permitieron a la prensa acercarse ni estar en la vereda registrando la escena.

“¿Alguien me puede decir si la detención fue convalidada”, pregunta Lucas al pelotón policial.

Silencio.

“¿Me pueden decir sí o no?”.

Silencio.

Un comerciante mira y vocifera: “¿Sabés lo que hicieron a la vuelta? Subieron a la vereda con las motos”.

Otro se acerca y pregunta: “¿A quién tienen detenido acá, al Chapo Guzmán?”

“No”, le responde seco un periodista: “A un pibe y a un jubilado”.

La Comisión Provincial por la Memoria confirmó las cuatro detenciones (fue aprehendida una quinta persona y derivada al SAME para su atención) y cuatro personas heridas. El despliegue incluyó la presencia también de Policía Federal, Prefectura y Gendarmería detrás del Congreso mientras el despliegue represivo fue «comandado por agentes de infantería de la Policía de la Ciudad». El organismo observó que después de semanas donde el operativo disponía el vallado completo, en los últimos miércoles el dispositivo dejó abierta una vía de circulación que es la que eligen las fuerzas para avanzar contra los manifestantes.

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

También se hizo presente Fabián Grillo, papá de Pablo, que sufrió esa represión el 12 de marzo, en esta misma plaza, y continúa su rehabilitación en el Hospital Rocca. “Su evolución es positiva”, comunicó la familia. El fotorreportero está empezando a comer papilla con ayuda, continúa con sonda como alimento principal, se sienta y se levanta con asistencia y le están administrando medicación para que esté más reactivo. “Seguimos para adelante, lento, pero a paso firme”, dicen familiares y amigos. El martes, la jueza María Servini procesó al gendarme Héctor Guerrero por el disparo. El domingo se cumplirán siete meses y lo recordarán con un festival.

Pablo Caballero mira toda esta disposición surrealista desde un costado. Tiene 76 años y cuatro carteles pegados sobre un cuadrado de cartón tan grande que va desde el piso del Congreso hasta su cintura:

- “Roba, endeuda, estafa, paga y cobra coimas. CoiMEA y nos dice MEAdos. Miente, se contradice, vocifera, insulta, violenta, empobrece, fuga, concentra. ¿Para qué lo queremos? No queremos, ¡basta! Votemos otra cosa”.

- “El 3% de la coimeada más el 7% del chorro generan 450% de sobreprecios de medicamentos”.

- El tercer cartel enumera todo lo que “mata” la desfinanciación: ARSAT, INAI, CAREM, CONICET, ENERC, Gaumont, INCAA, Banco Nación, Aerolíneas, Hidrovía, agua, gas, litio, tierras raras, petróleo, educación. Una enumeración del saqueo.

El cuarto cartel lo explica Pablo: “Cobro la jubilación mínima, que equivale al 4% de lo que cobran los que deciden lo que tenemos que cobrar, que son 10 millones de pesos. No tiene sentido. Por eso, hay que ir a votar en octubre”.

Pablo mira al cielo, como una imploración: «¡Y que se vayan!».

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

Artes

Un festival para celebrar el freno al vaciamiento del teatro

La revista Llegás lanza la 8ª edición de su tradicional encuentro artístico, que incluye 35 obras a mitad de precio y algunas gratuitas. Del 31 de agosto al 12 de septiembre habrá espectáculos de teatro, danza, circo, música y magia en 15 salas de la Ciudad de Buenos Aires. El festival llega con una victoria bajo el brazo: este jueves el Senado rechazó el decreto 345/25 que pretendía desguazar el Instituto Nacional del Teatro.

Por María del Carmen Varela.

«La lucha continúa», vitorearon este jueves desde la escena teatral, una vez derogado el decreto 345/25 impulsado por el gobierno nacional para vaciar el Instituto Nacional del Teatro (INT).

En ese plan colectivo de continuar la resistencia, la revista Llegás, que ya lleva más de dos décadas visibilizando e impulsando la escena local, organiza la 8ª edición de su Festival de teatro, que en esta ocasión tendrá 35 obras a mitad de precio y algunas gratuitas, en 15 salas de la Ciudad de Buenos Aires. Del 31 de agosto al 12 de septiembre, más de 250 artistas escénicos se encontrarán con el público para compartir espectáculos de teatro, danza, circo, música y magia.

El encuentro de apertura se llevará a cabo en Factoría Club Social el domingo 31 de agosto a las 18. Una hora antes arrancarán las primeras dos obras que inauguran el festival: Evitácora, con dramaturgia de Ana Alvarado, la interpretación de Carolina Tejeda y Leonardo Volpedo y la dirección de Caro Ruy y Javier Swedsky, así como Las Cautivas, en el Teatro Metropolitan, de Mariano Tenconi Blanco, con Lorena Vega y Laura Paredes. La fiesta de cierre será en el Circuito Cultural JJ el viernes 12 de septiembre a las 20. En esta oportunidad se convocó a elencos y salas de teatro independiente, oficial y comercial.

Esta comunión artística impulsada por Llegás se da en un contexto de preocupación por el avance del gobierno nacional contra todo el ámbito de la cultura. La derogación del decreto 345/25 es un bálsamo para la escena teatral, porque sin el funcionamiento natural del INT corren serio riesgo la permanencia de muchas salas de teatro independiente en todo el país. Luego de su tratamiento en Diputados, el Senado rechazó el decreto por amplia mayoría: 57 rechazos, 13 votos afirmativos y una abstención.

“Realizar un festival es continuar con el aporte a la producción de eventos culturales desde diversos puntos de vista, ya que todos los hacedores de Llegás pertenecemos a diferentes disciplinas artísticas. A lo largo de nuestros 21 años mantenemos la gratuidad de nuestro medio de comunicación, una señal de identidad del festival que mantiene el espíritu de nuestra revista y fomenta el intercambio con las compañías teatrales”, cuenta Ricardo Tamburrano, director de la revista y quien junto a la bailarina y coreógrafa Melina Seldes organizan Llegás.

Más información y compra de entradas: www.festival-llegas.com.ar

NotaHace 3 semanas

NotaHace 3 semanasComienza un juicio histórico por fumigaciones con agrotóxicos en Pergamino

NotaHace 3 semanas

NotaHace 3 semanasAdiós, Capitán Beto

PortadaHace 3 semanas

PortadaHace 3 semanasOtra marcha de miércoles: video homenaje a la lucha de jubiladas y jubilados

ActualidadHace 2 semanas

ActualidadHace 2 semanasReforma laboral: “Lo que se pierde peleando se termina ganando”

ActualidadHace 6 días

ActualidadHace 6 díasPablo Grillo con lavaca: “Quiero ver a Bullrich presa”