Nota

Noticias que a nadie importan

Los conceptos de Mc Combs:

- Agenda: «El periodismo actual cubre temas que no le interesan a la gente, sino a la elite»

- Etica: «Los periodistas deben entender que periodismo no es sólo escribir o contar una historia. No se trata sólo de pensar «nuestro trabajo es sólo producir mensajes y no nos importa lo que pase con ese mensaje posteriormente». Éticamente ese pensamiento está errado. Los periodistas deben darse cuenta de que sus acciones tienen implicancias éticas. Si no lo hacen, continuarán perdiendo sus lectores o audiencia».

- Concentración: «En Estados Unidos podemos encontrar muchos McDonals, Burger King, Wenndy’s, pero ¿es eso realmente diversidad? No, sólo son diferentes versiones de la misma cosa. La competencia ha disminuido la diversidad».

- Intereses: «Participé en un estudio donde analizamos los temas cubiertos por los diarios en las últimas dos décadas y ellos no han cambiado realmente. Sin embargo, si pensamos en cuánto ha cambiado el país durante ese mismo período nos damos cuenta de que las transformaciones son muchas». «Los cambios (que han realizado los medios) son mínimos. Incluso es chistoso. Es como si el auto de una persona no funcionara bien y se decidiera a pintarlo de nuevo, cuando lo que realmente debería hacer es cambiar todo el motor».

- Escuelas de periodismo: «El mayor dilema en las escuelas de periodismo es si se prepara a la gente para los primeros seis días de trabajo o para los últimos seis años. Si se enfatiza la escritura, entonces se puede ir a trabajar inmediatamente, no se necesitan estudios. En cambio, en los últimos años, cuando se es editor de un periódico, esa habilidad para escribir no basta. Entonces, hay toda una vida de experiencia que ha formado al periodista».

A continuación, reproducimos la entrevista completa:

© Paulina Leyva Muñoz. Esta entrevista se divulgó en el No. 12 (1997) de Cuadernos de Comunicación, publicación de la Facultad de Comunicaciones de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Pese a los años que ha transcurrido, la pertinencia de los enfoques se conserva.

Maxwell McCombs más parece un estadunidense recién llegado de la playa que el creador de una de las pocas teorías de la comunicación que ha sido probada experimentalmente. O, al menos, sobre la cual se tienen más certezas. Vistiendo una multicolor camisa playera, pantalones y alpargatas grises, balancea sus pequeños pies mientras habla y ríe por teléfono. Es bajo; sentado, sus piernas no alcanzan el suelo. La bronceada cara y la alta luminosidad de su oficina, acentúan el blanco de su no muy abundante cabello. Desde el séptimo piso, tres gigantes ventanales lo confortan con una privilegiada vista hacia la calle Guadalupe; la principal vía de la Universidad de Texas, en Austin. En esa institución ha dado clases en los departamentos de gobierno y comunicación desde 1985.

-Al parecer la conferencia en Italia se cancelará -le cuenta a la persona al otro lado de la línea telefónica. El viaje a Escocia es más seguro.

A los 58 años, su aporte a la teoría denominada agenda-setting ya le ha significado decenas de viajes a través del mundo. Sobre todo durante los últimos meses, cuando acaba de publicar su libro Communication and Democracy: Exploring the Intellectual Frontiers in Agenda-Setting Theory.

Agenda-setting y la democracia contemporánea

Hace ya 25 años Maxwell McCombs y Donald Shaw publicaron el artículo «The Agenda-Setting Functions of the Mass Media», en Public Opinion Quarterly, en el que abordaban la influencia de la agenda de los medios noticiosos sobre la agenda pública. Postulaban que los medios de comunicación -al dar o restar importancia a un tema, al cubrir más o menos extensamente una noticia- transmitían la relevancia y la jerarquización de los problemas que se perciben como importantes. A través de más de 200 estudios, aquellas primeras sugerencias se fueron puliendo; entonces ya se hablaba del «primer nivel de la agenda-setting». Básicamente, se aclaraba que existía una transmisión de temas desde la agenda de los medios hacia la agenda pública. Es decir, los medios no determinaban qué decir sobre una cosa, sino sobre qué cosas hablar.

En los últimos años, la teoría ha evolucionado drásticamente. Si bien es cierto que hay una transmisión de temas u objetos, éstos tienen numerosos atributos; aquellas características que completan el cuadro o la pintura que cada cosa tiene en nuestras mentes. A la vez, así como hay temas más relevantes, también hay atributos con mayor jerarquía. Cuando los medios de comunicación describen un acontecimiento, dan más importancia a ciertos atributos que a otros o mencionan algunos con más o menos frecuencia. Precisamente, en eso se basa el «segundo nivel de la agenda-setting»; en la transmisión de esos atributos con jerarquía desde los medios de comunicación hacia la agenda pública. Las implicancias de este segundo nivel se revelan en la posibilidad de que los medios no sólo determinen sobre qué pensar, sino también qué y cómo pensar sobre algo.

-Con la proposición del segundo nivel de la agenda-setting, se atribuye un enorme poder a los medios de comunicación sobre las audiencias. ¿Le asusta la idea de que se haga un mal uso de este poder?

-Esto tiene mucho que ver con la ética. Ciertamente, los medios pueden ser muy poderosos. Creo que los periodistas no se dan cuenta del poder que tienen y de la importancia ética de este hecho. El problema ocurriría si fuese verdad que los periodistas no son más que los relacionadores públicos de la clase dirigente (establishment). En ese caso -añade riendo a carcajadas- habría que despedirlos a todos.

-En el prólogo de su libro Communication and Democracy usted escribió: «Entender el análisis de la teoría de la agenda-setting es necesario para entender el análisis de la democracia contemporánea». ¿Por qué, cuál es la relación entre agenda-setting y democracia?

-Para entender esto debemos hablar de las funciones de las comunicaciones: consenso, vigilancia y transmisión de la herencia social. Tradicionalmente la teoría de la agenda-setting ha sido estudiada en términos de la función de vigilancia: la gente se entera sobre lo que está ocurriendo en el mundo a través de los medios de comunicación. Se informa a través de ellos. Sin embargo, los nuevos avances en la teoría hablan sobre su relación con la función de consenso. Esto significa que los medios ayudan a la sociedad a llegar a acuerdos porque hacen que la gente hable o se preocupe sobre los mismos temas. De ahí que la agenda-setting responde no sólo a la función de vigilancia o de información de la sociedad, sino que además, a la del consenso necesario en toda democracia.

-Hay algo que no me queda claro. Por un lado tenemos que los medios de difusión -al determinar los temas sobre los que se habla y los atributos de esos temas- son el punto de encuentro o el suelo social que permite el consenso necesario en toda democracia. Sin embargo, también sabemos que otro aspecto de la agenda-setting dice que unos pocos, pero poderosos medios periodísticos influencian al resto de los medios. A la vez, sabemos que hay una tendencia progresiva a la concentración de los medios de comunicación. ¿No se contradice esto con la función pro-democracia de la agenda-setting, en el sentido de que si hay pocos medios dominantes, las alternativas de elección disminuyen?

-Es cierto. Sin embargo hay muchas alternativas. En Estados Unidos podemos encontrar muchos McDonals, Burger King, Wenndy’s, pero ¿es eso realmente diversidad? No, sólo son diferentes versiones de la misma cosa. La competencia ha disminuido la diversidad.

-Si los medios periodísticos sólo ofrecen el mismo tipo de hamburguesa, y a la vez el segundo nivel de la agenda-setting nos dice que esos medios sí determinan el aspecto de qué pensar en las audiencias, no ¿cree que esta tendencia es peligrosa?

-Sí. El mayor peligro radica en que la gente se basa en las noticias. Por un lado, constitucionalmente el gobierno no puede evitar esa concentración. La primera enmienda lo prohíbe, la libertad de prensa está primero. Si a esto agregamos el hecho de que los periodistas sólo seleccionan un tipo limitado de eventos como noticiosos, el problema aumenta. La solución sería reinventar el concepto de noticia. Nadie ha buscado un nuevo concepto teórico de lo que es noticia desde que Henry Luce lo hizo en 1920 [todo hecho que llame la atención del gobierno]. Pero hoy, las maneras de enfocar la noticia son totalmente diferentes.

Cambiar todo el motor

-¿A qué se refiere con reinventar el concepto de noticia?

-La idea de lo que es noticia ha evolucionado a través de la historia. Sin embargo, esa evolución ha disminuido en los últimos veinte años. Yo participé en un estudio donde analizamos los temas cubiertos por los diarios en las últimas dos décadas y ellos no han cambiado realmente. Sin embargo, si pensamos en cuánto ha cambiado el país durante ese mismo período nos damos cuenta de que las transformaciones son muchas. A los periodistas les gusta contar historias. Se supone que se escribe sobre cosas nuevas. Sin embargo, esto no está ocurriendo. Se escribe sobre temas irrelevantes para la gente. Por ejemplo, el caso Whitewater. Los periodistas han estado cubriendo el tema por años. La gente llega a bostezar cuando oye acerca de esto. Ni siquiera estamos seguros de que haya habido algo malo en ese caso. Es demasiado complicado. En verdad, a la gente no le interesa Entonces, el problema principal que enfrenta el periodismo actual es la selección de temas catalogados como noticiosos y la manera en que se los cubre. Son analizados en aspectos muy diferentes a lo que realmente le interesa a la gente.

-¿Significa esto que la percepción de la realidad o del mundo que los periodistas tienen es diferente a la de las audiencias o a la de la gente común y corriente?

-Muy diferente. Cada vez más diferente. Por eso los periodistas deben entender que periodismo no es sólo escribir o contar una historia, un reporte. No se trata sólo de pensar «nuestro trabajo es sólo producir mensajes y no nos importa lo que pase con ese mensaje posteriormente». Éticamente ese pensamiento está errado. Los periodistas deben darse cuenta de que sus acciones tienen implicancias éticas. Si no lo hacen, continuarán perdiendo sus lectores o audiencia. Hay muchas encuestas y estudios que lo prueban.

-¿Diría usted que los medios de comunicación están haciendo algo para revertir esta situación?

-Los cambios son mínimos. Incluso es chistoso. Es como si el auto de una persona no funcionara bien y se decidiera a pintarlo de nuevo, cuando lo que realmente debería hacer es cambiar todo el motor. Hay gente que se da cuenta de esto, pero no es suficiente. Creo que el empuje final será la inmensa presión económica que sentirán los medios periodísticos. Si comparamos las ventas de los periódicos con el crecimiento de la población [en EE.UU.], nos damos cuenta de que las primeras han venido disminuyendo desde 1920. La presión determinante la darán los auspiciadores porque cada año llegan a menos consumidores potenciales. En algún momento los auspiciadores decidirán abandonar estos medios.

-Si usted fuera elegido el jefe de los editores de un diario como The New York Times, qué cambios haría para retener a sus lectores y aumentar las ventas?

-Disminuiría las noticias políticas. Cubriría ese tipo de situaciones que impactan a la gente durante un día común y corriente. Como el tráfico, las calles, etc. Además, cambiaría el método de reporteo. No sólo me basaría en la agencias de gobierno, en conferencias de prensa, utilizaría más estudios, encuestas, investigación. También cubriría aspectos normalmente olvidados, como la religión, por ejemplo. La religión pública no en términos de política, sino de instituciones religiosas; cuáles son sus preocupaciones, sus actividades. Hay temas fundamentales en esta área que no han sido cubiertos aún Sin embargo, esto no ocurre en la realidad. A través de estudios se ha descubierto que los periodistas escriben de acuerdo con una parcialidad estructural. Por ejemplo, en política, no se trata de privilegiar a los demócratas o a los republicanos, pero los periodistas dan más importancia a los elementos conflictivos de una campaña electoral.

-Una especie de estereotipificación.

-Sí, pero no es intencional. Tiene que ver más con el proceso de selección. Se debe a la vieja definición de noticia como un problema, como aquello que llama la atención del gobierno, de la policía, etc. Esto ha determinado que noticia sea sinónimo de mala noticia y que no-noticia signifique buena noticia, que nada terrible ha pasado.

La ironía le causa risa. Una profunda y sonora risa, como producida con su estómago, con todo su interior. Luego, cuando asociamos la idea de que el proceso de selección de lo que es noticia está siendo distorsionado, con la postura de la agenda-setting sobre la transmisión de atributos y temas, la carga ética del problema borra su sonrisa. Pesa sobre sus párpados. Nuevamente pone su cara de intelectual grave.

Micro y macroética

-¿Cuál es la verdadera importancia de la ética en periodismo y cuál es la importancia que los periodistas le dan en la práctica?

-Depende del punto de vista desde el que se estudia la ética. Podemos dividirla en macroética y microética. Ésta tiene que ver con una transgresión cuando, por ejemplo, un periodista recibe dinero por escribir un artículo desde un punto de vista determinado. En este aspecto el periodismo no está mal porque, con los años, las reglas se han vuelto más estrictas. Son menos las violaciones a la microética. Sin embargo, ésta tiene que ver además con aceptar entradas y transporte gratis, comidas, etc. Cuando yo trabajaba en un diario de New Orleans teníamos una muy buena regla: podías aceptar cualquier cosa mientras la pudieras consumir en el mismo sitio. Por ejemplo, podías aceptar una comida, pero no podías aceptar una caja de carne. Podías aceptar una botella de vino, pero no todo un galón.

«Ahora, la macroética es una área sobre la cual los periodistas no han hablado mucho. Aquí es donde está la relación con la agenda-setting: los periodistas determinan los temas que interesan a las audiencias, quiéranlo o no. Son decisiones que se hacen en todos los medios de comunicación y que implican consecuencias que tienen que ver con la ética. Se decide si algunos temas son más importantes que otros. Se declara a algunos temas como más triviales que otros. La mayoría de los medios sólo da importancia a la microética y no a este otro nivel».

-¿Diría usted que actualmente el periodismo está corrupto?

-No, no creo. Al menos, no en el sentido en que se acostumbra a usar la palabra corrupción. No es corrupción, porque los periodistas actúan según su propio parecer. Aquí está el problema, ellos seleccionan su punto de vista del mundo y no le responden realmente a nadie. Ellos dicen lo que es o no es noticia y qué aspectos del mundo son más importantes. Hay muchos temas controversiales que los periodistas piensan que interesan a mucha gente, pero en verdad, sólo representan a una minoría. Suelen mostrar los temas como una pelea o conflicto entre dos grupos. Esto es escribir sobre una pequeña parte de la realidad y de una manera prejuiciosa.

-¿Qué hay acerca del factor económico, no cree que éste afecta al momento de escribir un artículo o de cubrir una noticia, que es una clase de corrupción?

-Yo diría que el factor económico no afecta el proceso en un departamento de prensa debido a las estrictas reglas que éstos tienen. El mejor ejemplo es el hecho de que los periodistas están escribiendo sobre temas que a las audiencias no les interesan. De ahí que el rating y la cantidad de lectores siga bajando. Es decir, pareciera que a los periodistas no les importa en absoluto el beneficio económico porque continúan escribiendo sobre temas que alejan a los lectores. Esto no quiere decir que deberían escribir sobre noticias superficiales (soft news), sobre ositos de peluche o sobre niñitos tiernos. Hay muchos temas duros (hard topics) que engancharían a la gente.

Periodismo Público: la solución a todos los problemas

Maxwell McCombs afirma que «el periodismo actual sólo cubre temas que interesan a la elite». Sin embargo, cuando dice que la solución radicaría en escribir acerca de la gente común, no sólo se refiere a un cambio temático. Se trata además de toda una transformación en los métodos de reporteo. Se trata de aplicar métodos de observación. Es el periodismo de precisión y es el periodismo público también. «El Periodismo Público se refiere al uso de encuestas. Se analiza el comportamiento de la gente y se escribe sobre eso. La ventaja es que no sólo se cubre como noticia lo que la gente hace mal, el conflicto, sino que se estudia el comportamiento y tendencias de la sociedad».

-Eso es como crear una noticia

-Sí, es un modo de obtener una información más sistemática acerca de lo que está pasando. Se informa sobre las actividades de la gente común y corriente. Cuando los periodistas sobreenfatizan el crimen, la gente se vuelve más cuidadosa y temerosa a la vez. Sin embargo, al presentar una información más sistemática, o un cuadro más sistemático de lo que está ocurriendo en la realidad, la gente entenderá que hay crimen, pero que éste no ocurre en cada esquina de la ciudad, cada diez minutos.

-¿Sería como desarrollar un periodismo sin tantos hechos aislados o sorpresas?

-Exacto. Una buena forma de entender esto es comparando ambos tipos de periodismo (el que se hace actualmente con el periodismo público) con la sección meteorológica de un periódico o un noticiario. El periodismo actual sólo informaría sobre situaciones catastróficas: avisaría sobre un aluvión, una tormenta, un tornado, etc. Pero el resto de los días, cuando está parcialmente nublado o cuando tenemos «otro día caluroso en Texas» no nos informaría. En cambio, un periodismo sistemático nos daría el informe meteorológico día a día, aunque las variaciones no fuesen muchas.

«Me gustaría ver una reflexión fundamental acerca de lo que es el periodismo. Por eso, me entusiasma el periodismo público, enganchar o comprometer al público en un diálogo. Es la primera idea nueva desde hace mucho tiempo».

-¿Cuál es la relación entre el periodismo público y el de precisión?

-El periodismo público es una aplicación del periodismo de precisión. Es la observación, el análisis de datos, la utilización de encuestas, de muestras representativas. Se trata de comparar algo con otra cosa. Se relaciona con el periodismo de investigación también, porque se usa la información de datos más trabajados, no sólo se entrevistan unas pocas fuentes, sino que también se compara.

-¿No cree que el periodismo público quedará en la utopía debido a la permanente lucha contra el tiempo que enfrentan los medios periodísticos?

-Es verdad que hay escasez de tiempo, pero también es verdad que los medios están perdiendo su público debido al tipo de periodismo que están haciendo. Hay que tomarse las cosas más en serio. Yo, por ejemplo, ya no veo noticias locales porque son demasiado sensacionalistas. Cada cena era lo mismo: un incendio o un asesinato. Llegó un momento en que no aguanté más. Son sólo imágenes, pero nada de información. Esto no significa que los periodistas deben perder su estándar profesional, pero pueden inventar algo más interesante para la gente.

Las escuelas de periodismo

-¿Ve que estos nuevos métodos de observación estén siendo difundidos en las escuelas de periodismo?

-Creo que la tendencia de dar más importancia a la descripción o a la escritura que a la observación está cambiando sistemáticamente en las escuelas de periodismo. Sin embargo, ésta es una carrera muy influenciada por la profesión; se cree que al trabajar sólo se requerirá escribir bien. Todo aspirante a periodista debería ser buen observador, no sólo saber escribir o saber contar una historia. Hay que saber observar las historias.

-¿Se nace con esta habilidad o se aprende con estudios?

-Se puede aprender a observar. Incluso creo que para escribir se necesita más talento. Observar significa aprender a analizar, no es sólo ver algo. Hay técnicas como el estudio e interpretación de las encuestas, por ejemplo.

El mayor dilema en las escuelas de periodismo es si se prepara a la gente para los primeros seis días de trabajo o para los últimos seis años. Si se enfatiza la escritura, entonces se puede ir a trabajar inmediatamente, no se necesitan estudios. En cambio, en los últimos años, cuando se es editor de un periódico, esa habilidad para escribir no basta. Entonces, hay toda una vida de experiencia que ha formado al periodista.

-Pero si el periodismo se aprende en la práctica, con los años de trabajo, los cuatro o cinco años de estudio en la universidad resultarían innecesarios

-Para mucha gente eso es sólo un negocio. Sin embargo, alguien tiene que diseñar el edificio. Alguien tiene que rediseñar el periodismo como una profesión que provea liderazgo intelectual. Y eso probablemente pasará si en las universidades se estudia periodismo apropiadamente. Actualmente, éstas no ofrecen esa clase de educación. La verdadera presión es conseguir trabajo, ésa es la razón por la cual la gente va a la universidad. Lo que ellos quieren es un trabajo mejor. Pero ser periodista es mucho más que escribir y reportear. Todo periodista, con los años de trabajo, se da cuenta de lo valiosos que son los cursos de historia del periodismo, por ejemplo.

-¿Qué otros cursos consideraría imprescindibles en las escuelas de periodismo?

-Los cursos de observación y escritura son importantes Aprender a determinar una hipótesis al momento de reportear, una hipótesis que será rechazada o confirmada, pero que ayudará al periodista a clarificar sus ideas Los cursos de ética son muy importantes también. Así como la historia de la noticia, su concepto. Los periodistas deben entender esa definición para así evitar la parcialidad estructural, la arbitrariedad.

Nuevos Medios: Más alternativas de lo mismo

-¿Cree que las nuevas tecnologías revolucionarán el modo de hacer periodismo?

-Es muy difícil de predecir. Creo que el cambio será lento. La gran transformación es la tremenda cantidad de información que se está manejando. Sin embargo, es difícil establecer el límite. En Internet, por ejemplo, básicamente se puede publicar cualquier cosa. Es difícil saber cómo la gente reaccionará a esto. Ademas, los nuevos medios todavía son herramientas utilizadas sólo por una elite: gente con recursos, universidades, profesores.

-¿Pero piensa que surgirán nuevas especialidades periodísticas?

-Actualmente hay un montón de diarios, pero todos dan el mismo tipo de información. Similar cosa pasa con el cable: hay decenas de canales, pero terminamos viendo lo mismo en la televisión. Las nuevas tecnologías sólo son más alternativas de la mismo .

-Hablando de televisión: se ha escrito sobre el efecto que sus imágenes tienen en la mente de las personas, en la forma de percibir el mundo. ¿Diría usted que, desde su aparición, la televisión ha contribuido positiva o negativamente a esa apreciación?

-Probablemente el balance es un poco más negativo que positivo. Es cierto que la televisión ha permitido muchas cosas positivas. No obstante, debido a ella también, mucha gente tiene una falsa impresión del mundo, porque así es como lo presentan las noticias.

-¡Entonces el impacto de las imágenes es muy grande!

-Eso es cierto. Hay un ejemplo grandioso: la primera vez que el equipo de fútbol americano fue a jugar a Japón, el público, en los primeros minutos del partido, comenzó a inquietarse, a ponerse muy triste y desilusionado. Era la primera vez que ellos veían un juego en directo y no en películas. En éstas, uno oye música de fondo y sólo se ven las mejores jugadas y a los entrenadores hablando a sus jugadores. Incluso se puede oír lo que dicen. Pero en la realidad este juego es muy lento. Lo que aparece en las películas es sólo espectacularidad: saltos, atajadas -se levanta para imitar la atajada de un balón-. Sin embargo, lo que los japoneses vieron en ese partido era superaburrido. Otra historia que ejemplifica el gran efecto de las imágenes es la de una señora que está en un parque con su bebé. Entonces, llega otra mujer y le dice: «Oh, qué linda guagua». Ante esto, la madre le contesta: «Sí, y eso que usted todavía no ha visto sus fotografías». Las imágenes han llegado a ser más reales que la realidad misma. La gente tiene una versión del mundo editada, mucho más espectacular de lo que el mundo es en realidad.

-Si las imágenes tienen tal magnitud y la mayor exportación de imágenes ocurre desde Estados Unidos, entonces hay una especie de imperialismo cultural que determina la americanización.

-No realmente. He participado en estudios que prueban que el impacto de las exportaciones estadounidenses de programas de televisión, por ejemplo, no es tan grande. Además, cada país recibe influencias de otros países, no sólo de Estados Unidos.

-A lo largo de esta conversación, da la impresión de que las audiencias están totalmente indefensas ante el poder de los medios de comunicación, que son totalmente pasivas.

-En su mayor parte sí lo son. Sólo un grupo muy pequeño de personas son activas; se enteran a de la información a través de diferentes medios, confirman los datos. Luego, alrededor de un 20% pertenece al grupo de los que desean estar muy informados. No obstante, la mayoría pertenece al grupo que está informado sólo de una manera general, no buscan detalles ni confirmaciones. Es como esa gente que diría «si una represa se rompió y debo correr para salvar mi vida, avísenme. Si no, no me molesten». También hay como un 15% de gente que realmente no le interesa nada. No lee diarios, ni ve televisión.

-¿Entonces, eso significa que la mayor parte de las audiencias son fáciles de engañar o diría que, al final, notan cuando un periodista miente o se equivoca?

-Es muy difícil que se den cuenta porque los medios periodísticos son la única manera que la gente tiene para enterarse de muchas de las noticias que ocurren regularmente. Sin embargo, a veces los medios tienen versiones totalmente diferentes. El problema es que la mayoría de la gente suele leer sólo una de ellas.

McCombs trabaja por estos días en la corrección de un libro que es una recopilación de estudios de diferentes autores. Además, le gustaría escribir un libro acerca del segundo nivel de la agenda-setting. También escribirá dos capítulos de otro libro.

A la vez, están las conferencias y mi cargo como presidente de la asociación mundial de investigación de la opinión pública. ¡Ah!, y por supuesto, seguiré enseñando en la universidad.

-¡Usted no descansa!

-Es que disfruto todo lo que hago -exclama y echa una mirada traviesa-. Además, aunque la teoría de la agenda-setting ya tiene 25 años, la proposición de su segundo nivel me ha hecho estar de acuerdo con las palabras de uno de sus estudiosos: «Ahora debemos rehacer todo lo que ya habíamos investigado durante los últimos 25 años».

Ley de explotación laboral

Conste en actas

lavaca.org

Fotos: Lina Etchesuri y Tadeo Bourbon /lavaca.org

A las 12 del mediodía el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) hizo su ingreso a la Plaza de los Dos Congresos con una columna poderosa con mix de gremios de la CTA y los más combativos de la CGT.

A las 12:50 se fueron.

El Congreso desde la plaza. Foto: Lina Etchesuri /lavaca.org

En ese momento las columnas de movimientos sociales –Libres del Sur, Movimiento Evita, UTEP, MTE– se adelantaron para ocupar el lugar, sobre Yrigoyen pasando Solís, frente al vallado.

A las 13:40 las banderas del Evita comenzaron el éxodo.

En ese momento comenzaron a oírse más los megáfonos de los partidos de izquierda que se agolpaban sobre Rivadavia, casi esquina Callao, frente al vallado.

La izquierda llegó y se fue, para esquivar a los clásicos Encapuchados con Mochilas Nuevas. Foto: Lina Etchesuri /lavaca.org

A las 14 irrumpió la banda Cuatro Encapuchados con Mochilas Nuevas que no formaban parte de la movilización. Tiraron unas piedras, quemaron unos cartones.

A las 14:07 el camión hidrante empezó a rociar todo lo que tenía delante.

A las 14:11, los partidos y las organizaciones de izquierda comenzaron la retirada.

A las 15 sólo quedaba un pequeño grupo, algunos jubilados y mucha –mucha– policía, que no dejaba transitar ni a vecinas del barrio que iban a comprar remedios.

Foto: Lina Etchesuri /lavaca.orgi

A las 17 la plaza estaba desolada, a excepción de un pequeñísimo grupo cantando Ska-P.

“Somos los obreros, la base de este juego

en el que siempre pierde el mismo.

Un juego bien pensado en el que nos tienen callados

y te joden si no quieres jugar. Baila hermano el vals del obrero.”

Memorias de la Ley Banelco. Esta vez las transferencias se realizaron con éxito. Foto: tadeo Bourbon /lavaca.org

A las 22.35 el proyecto de explotación laboral se convirtió en ley.

PD) La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) contabilizó 122 personas heridas y cuatro detenidas, la gran mayoría reprimida cuando se manifestaba en el Obelisco, a las 10.30 de la mañana, contra los despedidos de la fábrica de neumáticos FATE.

Al irse la gente, nuestra fotógrafa Lina Etchesuri saca fotos de los volantes. Abajo el resultado.

Foto: Lina Etchesuri /lavaca.org

Nota

MU 210: La batalla final

El femicidio de Lucía Pérez a manos de dos narcos de Mar del Plata motivó el primer Paro Nacional de Mujeres. Tras una larga luchar familiar y social se logró la condena, pero ahora una nueva maniobra judicial puede dejar impunes a los culpables. Un ejemplo de que todo lo que conseguimos está en peligro. ¿Podrán?

Las notas de esta edición:

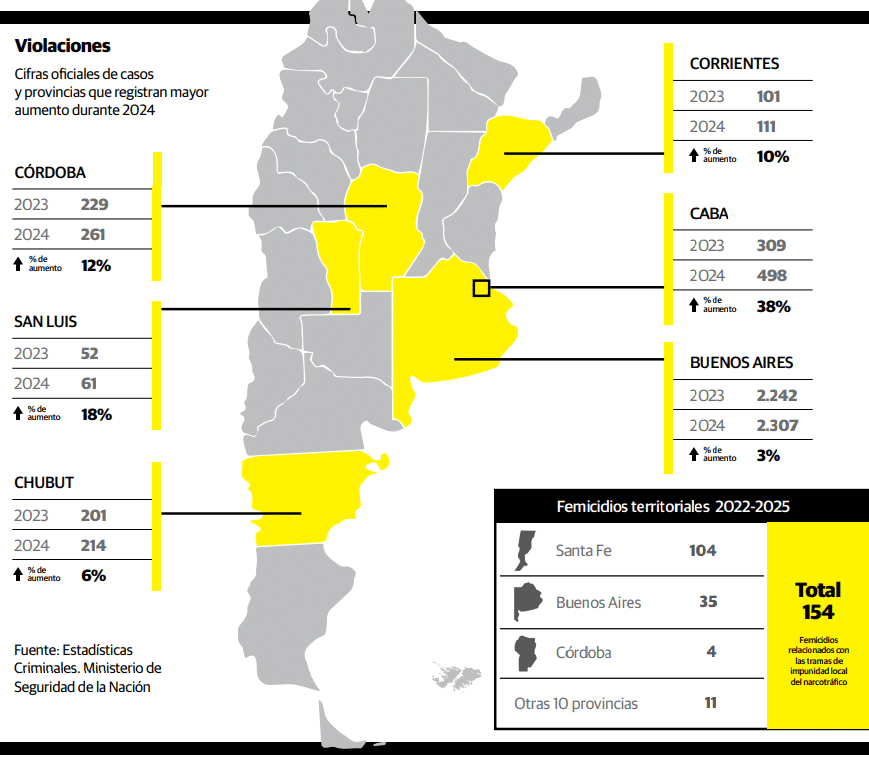

Negacionismo de Estado: Informe 2025 del Observatorio Lucía Pérez

¿Qué hay detrás de la avanzada oficial para negar los femicidios? Radiografía de cómo cada poder del Estado, por acción u omisión, busca ocultar las causas y consecuencias del asesinato de mujeres. Y por qué lo hace. Por Claudia Acuña

El Aleph (versión putas): Entrevista a Georgina Orellano

¿Cuánto cuesta la vida? ¿Cuánto vale? La dirigente de AMMAR y la actualidad desde la esquina: lo que se ve, lo que no se escucha, las falsas soluciones progresistas, lo que hay que abolir. Lo narco, la revolución, el cuerpo, la salida. Una recoridapor sus tatuajes, y todo lo que significa ser puta. Por Claudia Acuña y Lucas Pedulla

Carla Soggiu: La impunidad avanza

Carla recibió un botón antipánico por las agresiones de su pareja, que la ató, golpeó y violó delante de su hija de dos años. Semanas después de ese hecho, accionó cinco veces ese botón pero la policía no la encontró. Apareció muerta en el Riachuelo. Las complicidades, las burocracias, el rol de Diego Santilli y la lucha de una familia que define el caso como un femicidio de Estado. Por Francisco Pandolfi

Alma y vida: El femicidio de Lucía Pérez, hoy

¿Qué es la justicia? ¿Cómo enloquecer a una familia? ¿Por qué buscan eliminar la figura de

femicidio? ¿Cuál es el rol práctico del Estado y el negacionismo? El Tribunal de Casación resolvió que el de Lucía Pérez no fue un femicidio. La política de la misoginia como aversión hacia las mujeres y el paralelismo con lo narco que vende droga junto a las escuelas. Las “sumisitas”, la violencia y el sometimiento. Marta y Guillermo: una familia que trabaja en comunidad, y las claves para que las pesadillas no sigan asesinando a los sueños. Por Sergio Ciancaglini

Crónicas del más acá: Al trote

POR CARLOS MELONE

El Caliban y las brujas: La obra Fuerza mayor, protagonizada por jubiladas

La alianza entre Jubilados Insurgentes con integrantes del Teatro Caliban parió está obra que pone en escena lo que pasa todos los miércoles frente al Congreso. Una forma creativa de elaborar la actualidad con las herramientas del teatro, para hacer sentir, pensar e interpelar a los más jóvenes. Por Franco Ciancaglini

Sin berretines: Lo que nos cuenta la cárcel

Estudiantes de Sociología y Trabajo Social que cumplen condena en la cárcel de San Martín comparten sus reflexiones sobre la libertad, el encierro, y la actualidad más acá de las rejas. ¿Cómo funciona lo narco? ¿Qué implica buscar plata fácil? Lecciones sobre educación, berretines y prejuicios, el sentido de la vida, y la teoría de la bobalización. Por Sergio Ciancaglini

Sin protección: Ley contra el Acoso y después

Perdió estado parlamentario el proyecto de ley de acoso en ámbitos laborales y académicos: una muestra de la desidia y el abandono de las políticas de género. Del caso Brieger a Milei, cómo sigue la organización de las mujeres para empujar lo imposible en tiempos de motosierra, fascismo y un Congreso estancado. Por Evangelina Bucari

Con horizonte: 38º Encuentro Plurinacional en Corrientes

Cien mil personas participaron del 38º Encuentro Plurinacional de Mujeres y Diversidades. MU lo registró con crónicas día a día, que pueden leerse en lavaca.org. Compartimos aquí parte del registro fotográfico y una mirada sobre la trastienda de debates que explican mucho de lo que pasó en un evento extraño y extraordinario. Por Claudia Acuña. Fotos de Line Bankel

Sin cuerpo: La ¿impericia? en la causa de Cecilia Basaldúa

A lo largo de este 2025 la nueva instrucción que investiga el femicidio de Cecilia Basaldúa, ocurrido en el año 2020 en la localidad cordobesa de Capilla del Monte, Cambió fiscales, tomó nuevas pruebas y amplió testimoniales. Sin embargo, en el marco de un proceso judicial que avanzaba, una noticia coronó la impunidad en esta causa: hace cuatro años que el cuerpo de Cecilia fue retirado de la morgue judicial sin el consentimientode la familia. Por María Eugenia Marengo

Nota

Cómo como 2: Cuando las marcas nos compran a nosotros

(Escuchá el podcast completo: 7 minutos) Coca Cola, Nestlé, Danone & afines nos hacen confiar en ellas como confiaríamos en nuestra abuela, nos cuenta Soledad Barruti. autora de los libros Malcomidos y Mala leche. En esta edición del podcast de lavaca, Soledad nos lleva a un paseíto por el infierno de cómo se produce, la cuestión de la comida de verdad, y la gran pregunta: ¿quiénes son los que realmente nos alimentan?

El podcast completo:

Con Sergio Ciancaglini y la edición de Mariano Randazzo.

Fumigaciones en PergaminoHace 4 semanas

Fumigaciones en PergaminoHace 4 semanasComienza un juicio histórico por fumigaciones con agrotóxicos

IndustricidioHace 5 días

IndustricidioHace 5 díasEn el fin del mundo: ocupación contra la desocupación en Tierra del Fuego

IndustricidioHace 3 días

IndustricidioHace 3 díasQuebró Aires del Sur: los trabajadores y la UOM ocupan la fábrica, y el intendente denuncia 10.000 empleos perdidos en Rio Grande

Marcha de jubiladosHace 4 semanas

Marcha de jubiladosHace 4 semanasVideo homenaje a la lucha de jubiladas y jubilados

Muerte por agrotóxicosHace 4 días

Muerte por agrotóxicosHace 4 díasConfirman la condena al productor que fumigó y provocó la muerte de un chico de 4 años