CABA

S.O.S. Garrahan: el desfinanciamiento del hospital modelo

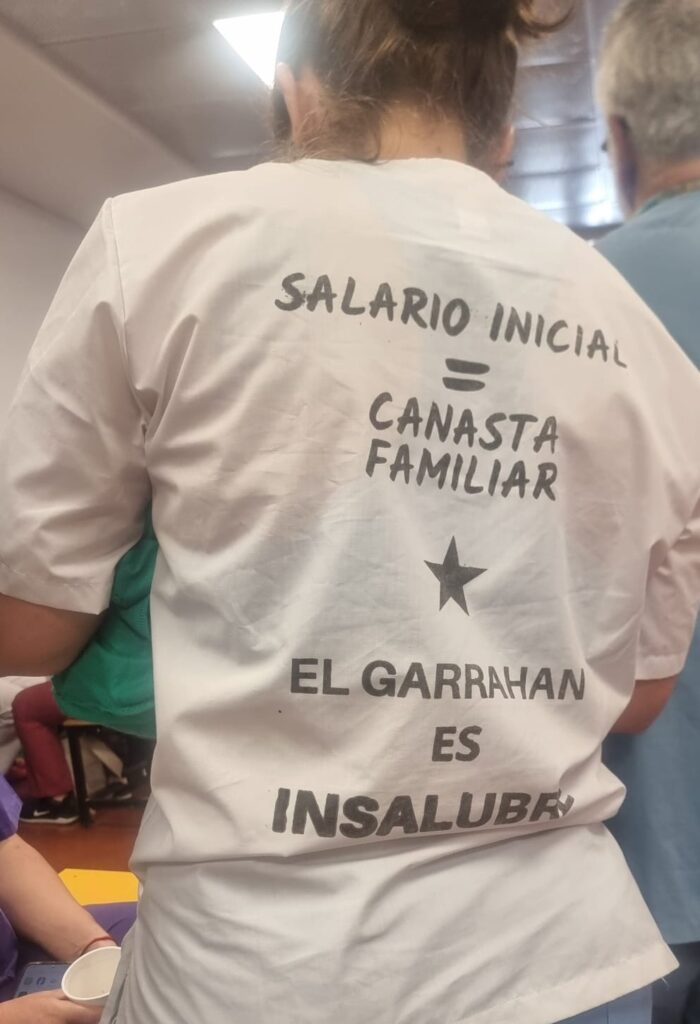

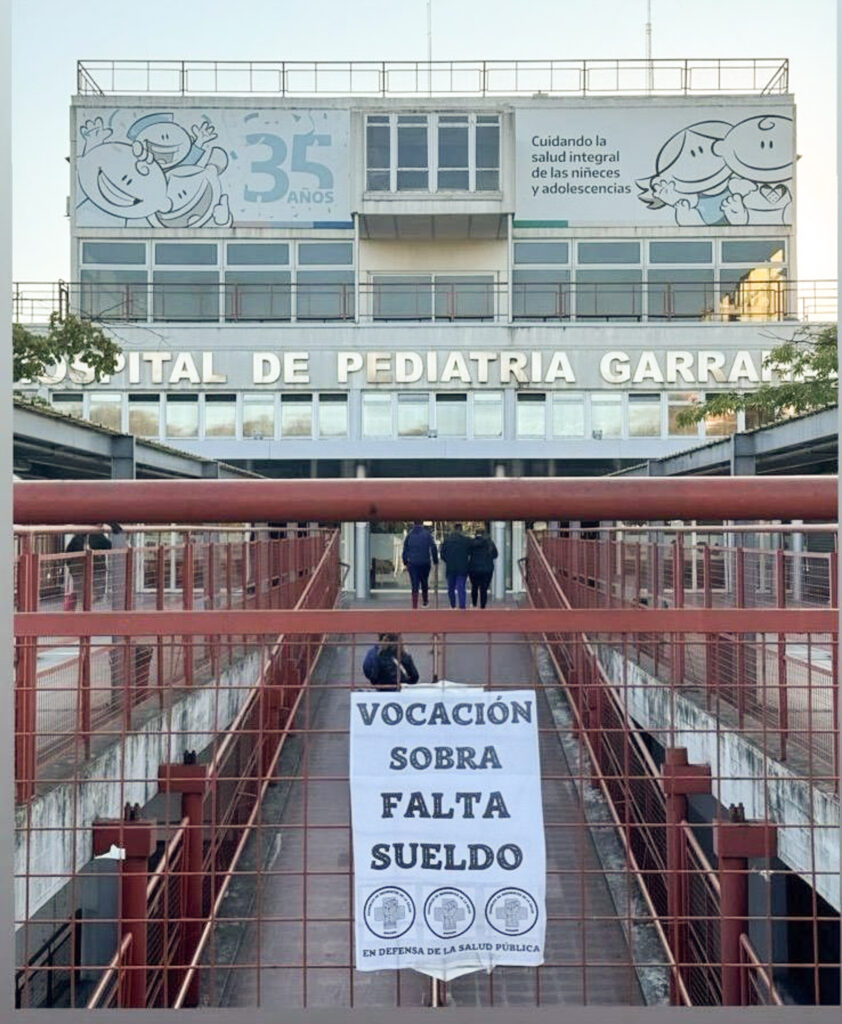

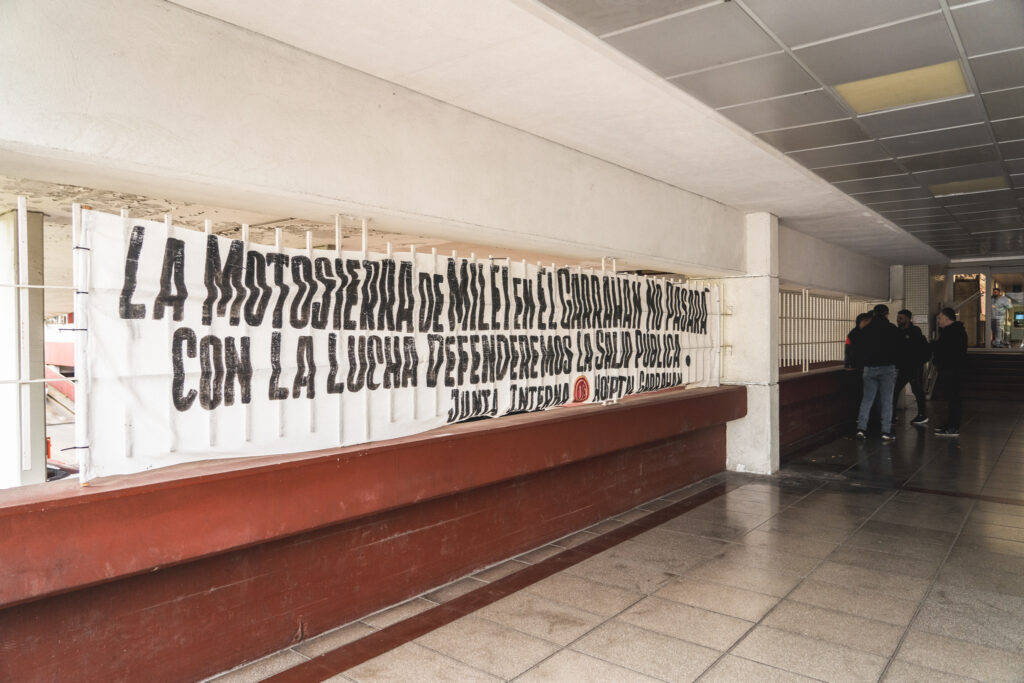

Un guardapolvo blanco, pintado de letras rojas en el dorso: “Salud en lucha”. Una pancarta naranja, con letras negras, que grita: “El Garrahan es insalubre”. Lo que adorna a las instalaciones del centro pediátrico de referencia en salud pública, gratuito, de altísima calidad y de máxima complejidad donde se atiende a infancias de todo el país, refleja el contexto de lucha: seis paros en diez semanas. Una movilización el martes pasado a Plaza de Mayo. Otros paros por venir. Y un festival que se está organizando para el 8 de noviembre. Seis mil laburantes que dijeron basta, que ya no se puede, que así no se sigue. Los reclamos son tan centrales como diversos: salario, condiciones laborales y presupuesto. Todos, repercuten en un problema tan primordial como poco tenido en cuenta: la salud mental de sus trabajadoras y trabajadores.

Por Francisco Pandolfi

Lo que pasa puertas adentro de esta entidad emplazada al sur de la Ciudad de Buenos Aires llevó a que en 2019 se creara la Comisión de Condiciones de Trabajo Insalubres y Agotamiento Prematuro del Hospital Garrahan.

Ivone Malla tiene 55 años y es, desde hace 12, médica hepatóloga del hospital e integra la comisión desde su nacimiento. Le cuenta a lavaca por qué surgió la necesidad imperiosa de organizarse y de ponerle ese nombre: “En 2019 empezamos a notar la situación compleja en la que estábamos. El grado de sufrimiento que padecíamos por estar expuestos durante tanto tiempo, todos los días, muchas horas por día, bajo una presión insoportable un tercio de nuestra vida. Armamos un grupo de whatsapp, primero entre cinco, seis personas, y en menos de una semana éramos 200. Hicimos reuniones y armamos la comisión con integrantes de distintas áreas del hospital. Y decidimos armar un informe que es contundente por los datos que denuncia. El documento de 40 páginas tiene cifras como estas: “En el Garrahan muere casi un paciente por día. La mayor parte es menor de un año y un cuarto menor a un mes”.

La salud de quienes cuidan la salud

Ivone actualiza algunos datos del informe presentado en marzo de 2020:

–El 26 por ciento de las licencias que se piden en el hospital se deben a trastornos de depresión y problemas de salud mental.

–Hicimos una encuesta y uno de cada 2 trabajadores del hospital toma psicofármacos.

–Otro dato alarmante tiene que ver con la tasa de suicidios. El hospital duplica a la tasa del país, que es de uno cada 12 mil personas por año. En el Garrahan somos 6 mil laburantes y tenemos un trabajador por año que se suicidó. De hecho, cuando empezó este reclamo se mató un compañero. Obviamente este no es un número oficial, porque pedimos el registro a las autoridades y no brindan la información, pero nosotros sabemos bien lo que pasá acá.

Frente a este escenario, desde la Comisión proponen medidas concretas: “Demostramos con datos fehacientes que el trabajo que realizamos afecta nuestra salud física y mental y amerita la aplicación de un régimen especial que contemple las condiciones de trabajo insalubres y/o agotamiento prematuro a los que estamos expuestos, y limite la exposición con reducción horaria sin afectar nuestros salarios (de ocho a seis horas el área médica y de siete a seis la enfermería), licencias por estrés (de cinco a quince días anuales) y reducción de nuestros requisitos jubilatorios (25 años de servicio, mínimo 50 años de edad y 82% móvil).

Ivone sentencia: “Se habla mucho del modelo Garrahan, que la manera de sostenerlo es que pasemos más horas en el hospital y debe suceder todo lo contrario. Un motivo por el que se están yendo muchos profesionales es por los bajos salarios, porque aunque siempre cobramos poco el ajuste de los últimos meses es feroz, pero otro factor es por ese mismo modelo Garrahan que te obliga a quemarte, a dejar la salud, porque te exprime a tal punto de ser expulsivo. No podemos continuar un sistema que no cuida la salud de quienes cuidamos la salud pediátrica de mayor complejidad del país”.

La situación de insalubridad de las y los trabajadores del Garrahan es gravísima.

El sueldo más bajo de la historia

Norma Lezana es la Secretaria General de la Asociación de Profesionales y Técnicos. Tiene 62 años y hace 36 que trabaja en el hospital, cuando ingresó meses después de la inauguración del Garrahan, el 25 de agosto de 1987. “Estudié en la universidad pública y recuerdo cómo mi sueño era trabajar en ese lugar que se estaba construyendo. Yo armé mi vida en paralelo a este hospital de tanto prestigio, que sigue solucionando las enfermedades más graves y raras de los niños y niñas de Argentina, que no son números. Cada historia es un pacientito, un nombre, una familia. Cada caso requiere una reunión, un equipo interdisciplinario detrás, esa siempre fue la intención acá, así nos formamos y así creció el Garrahan”, dice Norma, ya con los ojos vidriosos.

Esa labor en equipo, hoy la replican para otro tipo de lucha: “Ahora nos toca defender la importante misión que tiene esta institución, en un momento en el que quienes trabajamos estamos cobrando el sueldo más bajo de la historia. En menos de un año, la inflación fue de 236% y nuestro salario apenas subió el 100. Este cambio fue de golpe, entonces no hubo manera de acomodarnos, porque no podés de un día para el otro dejar de pagar internet, de mandar a tu hijo al colegio, ya no pagar los impuestos. Es angustiante lo que estamos viviendo. Una compañera el otro día me dijo que empezó a pagar el alquiler con el crédito que te da Mercado Pago, que te cobra mucho interés y en poco tiempo ya no va a tener sueldo. Otra me dijo que no tenía de dónde sacar para el campamento escolar de su hijo. Yo gastaba 5 mil pesos de luz y me vinieron 100 mil. Es muy estresante, esto antes no pasaba”.

Desde las distintas organizaciones que forman la vida política del hospital dan números concretos: los operarios y técnicos no llegan a 500 mil pesos. De enfermería a 750 mil. 900 mil del área médica con aproximadamente 15 años de experiencia. Ivone expresa: «Necesitamos una recomposición salarial del 100% y un sueldo inicial igual a la canasta familiar, que hoy está en 1.500.000 mil pesos». Completa Norma: “Los sueldos más bajos están bajo la línea de la pobreza y los de la mayoría, salvo los de los médicos más antiguos y los cargos de conducción, tampoco llegan a cubrir la canasta básica. Frente a esto, nuestro sueldo subió un 1 y un 2% en las últimas paritarias, que es lo que firmó UPCN con el gobierno nacional. Por eso denunciamos al sindicato, a la CGT y a la CTA, porque firmaron esto calladitos, como si no se dieran cuenta la situación que vivimos”.

Norma es licenciada en nutrición y pone el foco en lo que compra (o no) la gente y en lo que mira (o no) el Gobierno nacional: “Veo changuitos vacíos, poca fruta, verdura y lácteos. El salario no es algo que nos puedan recortar, porque no es un gasto. Pero este gobierno es insensible, cruel, lleno de mercenarios. Pueden hablar de déficit cero, de que Caputo es el mejor ministro, pero la realidad es que varios enfermeros después de trabajar diez horas, cuando salen a las 7 de la mañana de acá se van a otro trabajo y no a descansar. Puede ser libertario o no libertario, pero si esta es la realidad sólo queda claro que es un gobierno pésimo”.

Mientras tanto, la perspectiva del Ejecutivo: “El Ministro de Salud Mario Lugones acaba de presentar un plan estratégico de recorte del 20% en la salud. Es criminal esta decisión. Y sólo se explica con el lobby que está haciendo la gestión privada. Los funcionarios son sus gerentes y nos están llevando a un retroceso tremendo”.

Hay salarios iniciales que no llegan a los 500 mil pesos.

El éxodo de trabajadores

Josmar Flores Arnéz es licenciado en bioimágenes, tiene 36 años y hace 15 que trabaja en el servicio de neurointervencionismo del hospital. “Desde hace varias semanas luchamos por una recomposición salarial y por mejores condiciones de trabajo. Este año convivimos con un presupuesto congelado que duró los primeros seis meses. El Ministerio de Salud mandó una ampliación de ese presupuesto, pero es insuficiente. Por eso exigimos la apertura de paritarias y un porcentaje acorde que por lo menos nos empate con la inflación. Las categorías más bajas no pueden cubrir ni lo básico, como vestirse, comer, educarse”.

Josmar es delegado de la junta interna de ATE y comparte un dato que refleja la situación extrema: “No nos quisieron decir el número concreto, pero desde la propia Dirección confesaron que en los últimos 9 meses renunció la misma cantidad de profesionales que en los últimos 9 años. Si bien esta situación no empezó con este gobierno, sí la profundizó muchísimo y potenció el éxodo de profesionales. Esa pérdida no se recupera”.

Guido Gromadzyn es neurocirujano y parte de Trabajadores Autoconvocados del Garrahan. Tiene 40 años y desde 2009 recorre estos pasillos. Su cumpleaños de 15 no está siendo el más feliz: “Nunca estuve tan preocupado, porque la salud pública está peor que nunca. El hospital hasta ahora, había sido un oasis al realizarse las técnicas más avanzadas y nunca nos faltó nada. Si bien muchas veces tuvimos conflictos de sueldo, es muy preocupante sentir cómo el hospital de a poco se va debilitando y desmantelando desde el recurso humano, y desgranando todo el trabajo interdisciplinario tan característico del Garrahan. Siempre tuvimos los mejores profesionales y ahora están renunciando porque no llegan a fin de mes, profesionales que tienen alquilar y les es imposible, hipermegaespecialistas que ya no les conviene hacer las jornadas extendidas de 8 horas cobrando un sueldo miserable y entonces se van a trabajar a otro lugar o directamente fuera del país”.

Guido mira el futuro: “Es lo que más me preocupa. Somos un hospital escuela y va a llevar años y décadas formar este tipo de profesionales. Esto va a repercutir directamente en la salud de los chicos y si sigue así va a empeorar, porque muchos compañeros nos dicen: ‘Yo estoy hace 15 años, siempre me puse la camiseta, pero más allá de marzo no aguanto’. Es desesperante saber que en poco tiempo el gobierno está rompiendo todo y que nos va a llevar muchísimo reconstruirlo”.

Sobre el financiamiento freezado, Norma Lezana pone números: “Al presupuesto que teníamos de 60 mil millones del año pasado, que estuvo congelado todo el año y que en junio se acabó, llegó un refuerzo de 90 mil millones de pesos, o sea, un tercio más. Pero eso no tiene nada que ver con la realidad. Solo por poner un caso: el medicamento gammaglobulina aumentó 10 veces, y lo mismo sucede con el resto de los remedios, insumos y obras. Por eso en salud no se puede ajustar, pero el ministro Lugones es el hombre manos de tijera, solo piensa en recorte, recorte y recorte”.

Hay motosierra, licuadora y también organización como defensa de la salud pública.

El ministro que nunca pisó el hospital

El Juan Pedro Garrahan lleva ese nombre por un reconocido pediatra. En cuanto a su sostenimiento, depende un 80% del Ejecutivo nacional y un 20% del gobierno porteño. Cuando a principios de octubre asumió el ministro Lugones, una de sus primeras decisiones fue echar a todos los integrantes del Consejo de Administración, al otorgar un bono por única vez de $500 mil pesos a las y los trabajadores. Contextualiza Ivone: “El bono no fue una dádiva, sino el producto de varios meses de reclamo y además se obtuvo con recursos genuinos que producimos con nuestro trabajo, ya que ese dinero salió de una caja donde va la plata que se recauda de las obras sociales de los pacientes. Esa caja sigue existiendo, pero el mensaje de la patronal fue que ya no se repartirá entre las y los trabajadores”.

Josmar agrega: “Cuando Lugones se reunió hace 15 días con el nuevo Consejo de Administración (presidido por Soraya Anis El Kik) dijo públicamente que el presupuesto del hospital garantizaba su total funcionamiento, pero nosotros sabemos que no es así”. Da un ejemplo: “En una de las terapias especializadas en pacientes inmunosuprimidos donde sí o sí debe haber una determinada ventilación, en estos últimos días de calor los aires acondicionados no funcionaron. Y no funcionan desde hace varios meses porque dicen que no hay plata para arreglarlos. Da otro: “No solamente se nota en las habitaciones de los pacientes, también en los entrepisos técnicos donde está toda la maquinaria, hay mucha precariedad en el ambiente, con paredes, techos y pisos rotos”. Otro más: “En los vestuarios del personal hay humedad, hay ratas, hay baños clausurados”. Y explica el por qué de las palabras del ministro Lugones: “Nunca pisó el hospital”.

A 37 años de su inauguración, sus trabajadores denuncian cómo lo están desmantelando.

La resistencia

Por año, el Garrahan atiende 660 mil consultas. Realiza 12 mil cirugías. Trata el 40% del cáncer infantil del país. Hace más de 100 trasplantes pediátricos de órganos, lo que representa al 50% de toda la Argentina.

Eso, y muchísimo más, es lo que está en juego.

Tras la marcha blanca del martes pasado, donde confluyeron con las clases públicas universitarias, ayer se consensuó en la asamblea del Garrahan continuar el plan de lucha. Se votaron dos paros: el jueves 31 de octubre, con permanencia y distintas actividades. Y el viernes 8 de noviembre, con un abrazo cultural y social en defensa del hospital, y con el cierre de un festival musical.

Guido Gromadzyn: “Hace meses que reclamamos y, aunque esto nos está llevando un montón de desgaste mental y emocional, vamos a seguir organizándonos para que esto le llegue a toda la comunidad y así evitar que esto se desbande aún más. Vamos a seguir, porque aunque este gobierno parezca que nunca escucha, siempre sirve hacer ruido”.

Cierra Norma Lezana: “Hay mucho en riesgo y no sé si la población es consciente de lo que se puede llegar a perder si no hay un cambio de rumbo en un gobierno que no dialoga, que no entiende lo evidente. Acá estamos preparados para resistir, porque si no resistimos nosotros, no lo va a hacer nadie. Estamos fortalecidas y convencidos de que vale la pena defender todo lo que significa nuestro hospital Garrahan”.

Derechos Humanos

A 40 años de la sentencia: ¿Qué significa hoy el Juicio a las Juntas?

Este martes 9 de diciembre se cumplen 40 años de la lectura de la sentencia del Juicio a las Juntas Militares. Habrá un acto en la Corte Suprema de homenaje a los jueces Carlos Arslanián, Ricardo Gil Lavedra, Guillermo Ledesma y Jorge Valerga Aráoz (fallecieron los otros dos integrantes de aquella Cámara Federal: Andrés D’Alessio y Jorge Torlasco).

Testigo privilegiado de muchas de las audiencias por su cobertura para el diario La Razón, Sergio Ciancaglini, actual periodista de MU y coautor del libro Nada más que la verdad (junto a Martín Granovsky) repasa escenas, revelaciones y el contexto de una experiencia inédita en el mundo en la que por primera vez se juzgó un crimen masivo cometido desde el Estado por una dictadura.

Los testigos, los alegatos, las sorpresas, la ubicación de la locura y de la cordura. Los gestos de Videla, Massera y Viola. Los testimonios de las mujeres sobre los ataques y violaciones que sufrieron. El antisemitismo militar. El peso desde el cual los médicos calculaban que era factible torturar. El sitio de lo impensable, y la proyección de aquella historia pensando en los derechos humanos del presente.

Por Sergio Ciancaglini

Actualidad

Sin pan y a puro circo: la represión a jubilados para tapar otra derrota en el Congreso

La marcha pacífica de jubilados y jubiladas volvió a ser reprimida por la Policía de la Ciudad para impedir que llegara hasta la avenida Corrientes. La Comisión Provincial por la Memoria confirmó cuatro detenciones (entre ellas, un jubilado) que la justicia convalidó y cuatro personas heridas. Una fue una jubilada a quien los propios manifestantes […]

La marcha pacífica de jubilados y jubiladas volvió a ser reprimida por la Policía de la Ciudad para impedir que llegara hasta la avenida Corrientes. La Comisión Provincial por la Memoria confirmó cuatro detenciones (entre ellas, un jubilado) que la justicia convalidó y cuatro personas heridas. Una fue una jubilada a quien los propios manifestantes salvaron de que los uniformados la pasaran por arriba. En medio del narcogate de Espert, quien pidió licencia en Diputados por “motivos personales”, las imágenes volvieron a exhibir la debilidad del Gobierno, golpeando a personas con la mínima que no llegan a fin de mes, mientras sufría otra derrota en la Cámara baja, que aprobó con 140 votos afirmativos la ley que limita el uso de los DNU por parte de Milei.

Por Francisco Pandolfi y Lucas Pedulla.

Fotos: Juan Valeiro.

Un jubilado de setenta y tantos eleva un cartel bien alto con sus dos manos.

“Pan y circo”, dice.

Pero el “pan” y la “y” están tachados, porque en este miércoles, como en esta época, lo que falta de pan sobra de circo. El triste espectáculo lo ofrece una vez más la policía, hoy particularmente la de la Ciudad, que desplegó un cordón sobre Callao, casi a la altura de Sarmiento, para evitar que la pacífica movilización de jubilados y jubiladas llegara hasta la avenida Corrientes. Detrás de los escudos, aparecieron los runrunes de la motorizada para atemorizar. Y envalentonados, los escudos avanzaron contra todo lo que se moviera, con una estrategia perversa: cada tanto, los policías abrían el cordón y de atrás salían otros uniformados que, al estilo piraña, cazaban a la persona que tenían enfrente. Algunos zafaron a último milímetro.

Pero los oficiales detuvieron a cuatro: el jubilado Víctor Amarilla, el fotógrafo Fabricio Fisher, un joven llamado Cristian Zacarías Valderrama Godoy, y otro hombre llamado Osvaldo Mancilla.

Las detenciones de Cristian Zacarías y del fotógrafo Fabricio Fisher. La policía detuvo al periodista mientras estaba de espaldas. Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

En esa avanzada, una jubilada llamada María Rosa Ojeda cayó al suelo por los golpes y fue la rápida intervención de los manifestantes, del Cuerpo de Evacuación y Primeros Auxilios (CEPA), y de otros rescatistas los que la ayudaron. “Gracias a todos ellos la policía no me pasó por encima”, dijo. Su única arma era un bastón con la bandera de argentina.

Como en otros miércoles de represión, la estrategia pareciera buscar que estas imágenes opaquen aquellas otras que evidencian el momento de debilidad que atraviesa el Gobierno. Hoy no sólo el diputado José Luis Espert, acusado de recibir dinero de Federico «Fred» Machado, empresario extraditado a Estados Unidos por una causa narco, se tomó licencia alegando “motivos personales”, sino que la Cámara baja sancionó, por 140 votos a favor, 80 negativos y 17 abstenciones, la ley que limita el uso de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) por parte del Presidente. El gobierno anunció un clásico ya de esta gestión: el veto.

Por ahora, el proyecto avanza hacia el Senado.

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

El poco pan

La calle preveía este golpe, y por eso durante este miércoles se cantó:

“Si no hay aumento,

consiganló,

del 3%

que Karina se robó”.

Ese tema fue el hit del inicio de la jornada de este miércoles, aunque hilando fino carece de verdad absoluta, porque las jubilaciones de octubre sí registraron un aumento: el 1,88%, que llevó el haber mínimo a $326.298,38. Sumado al bono de 70 mil, la mínima trepó a $396 mil. “Es un valor irrisorio. Seguimos sumergidos en una vida que no es justa y el gobierno no afloja un mango, es tremendo cómo vivimos”, cuenta Mario, que no hay miércoles donde no diga presente. “Nos hipotecan el presente y el futuro también, cerrando acuerdos con el FMI que nos impone cómo vivir, y no es más que pan para hoy y hambre para mañana, aunque el pan para hoy te lo debo”.

Victoria tiene 64 años y es del barrio porteño de Villa Urquiza. Cuenta que desde hace 10 meses no puede pagar las expensas. Y que por eso el consorcio le inició un juicio. Cuenta que otra vecina, de 80, está en la misma. Cuenta que es insulina dependiente pero que ya no la compra porque no tiene con qué. Cuenta que su edificio es 100% eléctrico y que de luz le vienen alrededor de 140 mil pesos, más de un tercio de su jubilación. Cuenta que está comiendo una vez por día y que su “dieta” es “mate, mate y mate”. Vuelve a sonreír cuando cuenta que tiene 3 hijos y 4 nietos y cuando dice que va a resistir: “Hasta cuando pueda”.

A María Rosa la salvó la gente de que la policía la pasara por arriba. Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

El mucho circo

Desde temprano hubo señales de que la represión policial estaba al caer. A diferencia de los miércoles anteriores, la Policía no cortó la avenida Rivadavia a la altura de Callao. Tampoco cortó el tránsito, lo que permitió que los jubilados y las jubiladas cortaran la calle para hacer semaforazos. Después de media hora, cuando la policía empezó a desviar el tránsito y la calle quedó desolada, comenzó la marcha, pero en vez de rodear la Plaza de los Dos Congresos como es habitual, caminó por Callao en dirección a Corrientes, hasta metros de la calle Sarmiento, donde se erigió un cordón policial y empezó a avanzar contra las y los manifestantes.

Desde atrás, irrumpieron con violencia dos cuerpos en moto: el GAM (Grupo de Acción Motorizada) y el USyD (Unidad de Saturación y Detención), pegando con bastones e insultando a quienes estaban en la calle. “Vinieron a pegarme directamente, mi pareja me quiso ayudar y lo detuvieron a él, que no estaba haciendo nada”, cuenta Lucas, el compañero de Cristian Zacarías, uno de los detenidos.

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

Cercaron el lugar una centena de efectivos de la policía porteña, que no permitieron a la prensa acercarse ni estar en la vereda registrando la escena.

“¿Alguien me puede decir si la detención fue convalidada”, pregunta Lucas al pelotón policial.

Silencio.

“¿Me pueden decir sí o no?”.

Silencio.

Un comerciante mira y vocifera: “¿Sabés lo que hicieron a la vuelta? Subieron a la vereda con las motos”.

Otro se acerca y pregunta: “¿A quién tienen detenido acá, al Chapo Guzmán?”

“No”, le responde seco un periodista: “A un pibe y a un jubilado”.

La Comisión Provincial por la Memoria confirmó las cuatro detenciones (fue aprehendida una quinta persona y derivada al SAME para su atención) y cuatro personas heridas. El despliegue incluyó la presencia también de Policía Federal, Prefectura y Gendarmería detrás del Congreso mientras el despliegue represivo fue «comandado por agentes de infantería de la Policía de la Ciudad». El organismo observó que después de semanas donde el operativo disponía el vallado completo, en los últimos miércoles el dispositivo dejó abierta una vía de circulación que es la que eligen las fuerzas para avanzar contra los manifestantes.

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

También se hizo presente Fabián Grillo, papá de Pablo, que sufrió esa represión el 12 de marzo, en esta misma plaza, y continúa su rehabilitación en el Hospital Rocca. “Su evolución es positiva”, comunicó la familia. El fotorreportero está empezando a comer papilla con ayuda, continúa con sonda como alimento principal, se sienta y se levanta con asistencia y le están administrando medicación para que esté más reactivo. “Seguimos para adelante, lento, pero a paso firme”, dicen familiares y amigos. El martes, la jueza María Servini procesó al gendarme Héctor Guerrero por el disparo. El domingo se cumplirán siete meses y lo recordarán con un festival.

Pablo Caballero mira toda esta disposición surrealista desde un costado. Tiene 76 años y cuatro carteles pegados sobre un cuadrado de cartón tan grande que va desde el piso del Congreso hasta su cintura:

- “Roba, endeuda, estafa, paga y cobra coimas. CoiMEA y nos dice MEAdos. Miente, se contradice, vocifera, insulta, violenta, empobrece, fuga, concentra. ¿Para qué lo queremos? No queremos, ¡basta! Votemos otra cosa”.

- “El 3% de la coimeada más el 7% del chorro generan 450% de sobreprecios de medicamentos”.

- El tercer cartel enumera todo lo que “mata” la desfinanciación: ARSAT, INAI, CAREM, CONICET, ENERC, Gaumont, INCAA, Banco Nación, Aerolíneas, Hidrovía, agua, gas, litio, tierras raras, petróleo, educación. Una enumeración del saqueo.

El cuarto cartel lo explica Pablo: “Cobro la jubilación mínima, que equivale al 4% de lo que cobran los que deciden lo que tenemos que cobrar, que son 10 millones de pesos. No tiene sentido. Por eso, hay que ir a votar en octubre”.

Pablo mira al cielo, como una imploración: «¡Y que se vayan!».

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

Artes

Un festival para celebrar el freno al vaciamiento del teatro

La revista Llegás lanza la 8ª edición de su tradicional encuentro artístico, que incluye 35 obras a mitad de precio y algunas gratuitas. Del 31 de agosto al 12 de septiembre habrá espectáculos de teatro, danza, circo, música y magia en 15 salas de la Ciudad de Buenos Aires. El festival llega con una victoria bajo el brazo: este jueves el Senado rechazó el decreto 345/25 que pretendía desguazar el Instituto Nacional del Teatro.

Por María del Carmen Varela.

«La lucha continúa», vitorearon este jueves desde la escena teatral, una vez derogado el decreto 345/25 impulsado por el gobierno nacional para vaciar el Instituto Nacional del Teatro (INT).

En ese plan colectivo de continuar la resistencia, la revista Llegás, que ya lleva más de dos décadas visibilizando e impulsando la escena local, organiza la 8ª edición de su Festival de teatro, que en esta ocasión tendrá 35 obras a mitad de precio y algunas gratuitas, en 15 salas de la Ciudad de Buenos Aires. Del 31 de agosto al 12 de septiembre, más de 250 artistas escénicos se encontrarán con el público para compartir espectáculos de teatro, danza, circo, música y magia.

El encuentro de apertura se llevará a cabo en Factoría Club Social el domingo 31 de agosto a las 18. Una hora antes arrancarán las primeras dos obras que inauguran el festival: Evitácora, con dramaturgia de Ana Alvarado, la interpretación de Carolina Tejeda y Leonardo Volpedo y la dirección de Caro Ruy y Javier Swedsky, así como Las Cautivas, en el Teatro Metropolitan, de Mariano Tenconi Blanco, con Lorena Vega y Laura Paredes. La fiesta de cierre será en el Circuito Cultural JJ el viernes 12 de septiembre a las 20. En esta oportunidad se convocó a elencos y salas de teatro independiente, oficial y comercial.

Esta comunión artística impulsada por Llegás se da en un contexto de preocupación por el avance del gobierno nacional contra todo el ámbito de la cultura. La derogación del decreto 345/25 es un bálsamo para la escena teatral, porque sin el funcionamiento natural del INT corren serio riesgo la permanencia de muchas salas de teatro independiente en todo el país. Luego de su tratamiento en Diputados, el Senado rechazó el decreto por amplia mayoría: 57 rechazos, 13 votos afirmativos y una abstención.

“Realizar un festival es continuar con el aporte a la producción de eventos culturales desde diversos puntos de vista, ya que todos los hacedores de Llegás pertenecemos a diferentes disciplinas artísticas. A lo largo de nuestros 21 años mantenemos la gratuidad de nuestro medio de comunicación, una señal de identidad del festival que mantiene el espíritu de nuestra revista y fomenta el intercambio con las compañías teatrales”, cuenta Ricardo Tamburrano, director de la revista y quien junto a la bailarina y coreógrafa Melina Seldes organizan Llegás.

Más información y compra de entradas: www.festival-llegas.com.ar

Fumigaciones en PergaminoHace 4 semanas

Fumigaciones en PergaminoHace 4 semanasComienza un juicio histórico por fumigaciones con agrotóxicos

Roberto PïanelliHace 4 semanas

Roberto PïanelliHace 4 semanasAdiós, Capitán Beto

IndustricidioHace 4 días

IndustricidioHace 4 díasEn el fin del mundo: ocupación contra la desocupación en Tierra del Fuego

Marcha de jubiladosHace 3 semanas

Marcha de jubiladosHace 3 semanasVideo homenaje a la lucha de jubiladas y jubilados

IndustricidioHace 2 días

IndustricidioHace 2 díasQuebró Aires del Sur: los trabajadores y la UOM ocupan la fábrica, y el intendente denuncia 10.000 empleos perdidos en Rio Grande