CABA

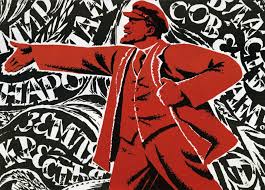

Volver a los 17: la Revolución Rusa vista desde abajo

Una mirada diferente sobre el mayor suceso de la historia del cambio social que intenta recuperar lo que quedó sepultado bajo los escombros del triunfo de la revolución. Ezequiel Adamovsky –historiador y especialista en historia de Rusia– rescata los matices que permitieron la revuelta, separando mito de realidad y resaltando su diversidad.

(Ezequiel Adamovsky*, para lavaca) Mirada desde el presente, la Revolución Rusa se nos aparece como un momento crucial de la historia de la humanidad. Fue la primera de las grandes revoluciones animada por un deseo explícito de destruir el capitalismo y reorganizar la vida social de un modo radicalmente diferente. Pero fue una revolución que no sólo no condujo a los fines de libertad e igualdad que anunció, sino que dio a luz, en cambio, a una sociedad incluso más opresiva que la que vino a reemplazar. Por tal destino, la Revolución Rusa casi inevitablemente evoca el sentido de una gran tragedia. Y es así como frecuentemente se la narra.

Los historiadores liberales han contado esa historia utilizando la estructura narrativa de las antiguas tragedias griegas, que casi siempre relataban episodios en los que la voluntad de hombres orgullosos o inconscientes resultaba frustrada y de algún modo castigada por los dioses, por la Fortuna, o por cualquier otro orden trascendente (en sentido actual podría ser, por ejemplo, las “leyes de la Historia”). En la mirada de esos historiadores, los soberbios revolucionarios de 1917 creían erradamente que podían cambiar el orden natural de la sociedad. Animados por esa inmodesta creencia, alteraron el curso “normal” y necesario de la historia y por su orgullo fueron castigados con un régimen monstruoso que devoró con su fuego incluso sus propias vidas. Y todo fue en vano, ya que, tras 74 años de penurias, Rusia terminó retomando el curso “normal”. Es decir, el capitalismo.

La moraleja conservadora de esta forma de narrar la revolución es evidente. Cualquiera que intente modificar el orden social tendrá el destino trágico del aprendiz de brujo: desatará fuerzas que luego no podrá controlar y que se volverán en su contra. El problema de esta forma de mirar los sucesos revolucionarios es que condena tanto a los deseos de emancipación de quienes fueron sus protagonistas como a los nuestros propios. Contra este sentido conservador, hoy necesitamos recordar a nuestros ancestros de 1917 de otra manera. Si termina imponiéndose sobre ellos una condena histórica tal, nuestros propios deseos emancipatorios sufrirán hoy una derrota similar.

Pero existe otro peligro que amenaza tanto a nuestros ancestros como a nosotros mismos. Además de la razón conservadora, pesa sobre los revolucionarios de 1917 la amenaza de la razón simplificadora y abstracta presente en las narrativas de la izquierda tradicional. Estas narrativas encorsetan el caudal múltiple del proceso revolucionario en un esquema “teórico” y lineal de la historia. La Revolución –sostienen– no fue otra cosa que el momento del paso de un modo de producción a otro. Ya que, según la teoría, no cualquier grupo social tiene en sus manos la misión de acabar con el capitalismo, se trató de una epopeya protagonizada por la clase obrera “consciente” (es decir, bolchevique) y su punto de consumación fue la toma del poder estatal en octubre. Así, los historiadores de la izquierda tradicional miden de acuerdo a esta vara todos los eventos del proceso revolucionario. Aquello que “contribuye” al esquema abstracto y lineal que tienen en mente, aparece resaltado y ocupa el centro de la escena. Lo que no, queda marginado, silenciado o es tergiversado. Una clase obrera abstracta, idealizada, es situada como sujeto privilegiado a expensas del resto de los grupos sociales que participaron en la revolución (y muchas veces a expensas de los obreros reales, de carne y hueso). Sin embargo, el relato está centrado en lo que sucede en la esfera del poder político: los cambios de gobierno, las ideas debatidas en los comités centrales de los partidos, las luchas entre facciones por orientar la acción de los obreros, etc. En definitiva, se trata de una narrativa protagonizada por elites políticas, en las que las masas son apenas el coro que enmarca una acción cuyos verdaderos sujetos son los líderes partidarios.

A su manera, como la razón conservadora, también la de la izquierda tradicional hipoteca los deseos emancipatorios del pasado y del presente sometiéndolos a un esquema abstracto y trascendente en el que los hombres y mujeres reales tienen poco lugar.

Una revolución múltiple

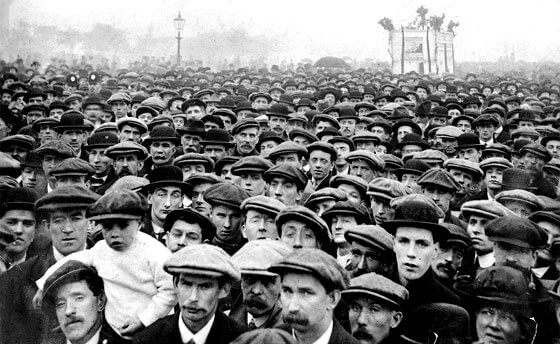

La de 1917 fue mucho más que una revolución “obrera” o “rusa” o “bolchevique”. Quien se acerque a la historia de esas jornadas liberado de preconceptos percibirá de inmediato que existió una sorprendente multiplicidad de protagonistas, tanto desde el punto de vista de su origen social, como en lo que respecta a sus nacionalidades y orientaciones políticas. Fueron obreros, claro, pero también campesinos, estudiantes, soldados, intelectuales, feministas, trabajadores de cuello blanco, minorías nacionales, artistas de vanguardia. Se declararon por todas partes en rebeldía, no sólo en el territorio de Rusia, sino también en las periferias del antiguo Imperio en las que los rusos eran minoría. El significado de la revolución para cada uno de ellos podía ser muy distinto: podía expresarse en una ideología –comunismo, anarquismo, etc.–, pero también como anhelos de autodeterminación nacional, como rechazo de la moral y de la cultura burguesa dominantes, como un hastío por la guerra imperialista, como deseos de emancipación respecto del yugo de los varones y de los mayores o, entre los campesinos, simplemente de recuperar las tierras arrebatadas por el mercado o por los nobles y la Iglesia para vivir en sus comunas sin que nadie los moleste.

A pesar de tales diferencias, los diversos sujetos que hicieron la Revolución construyeron formas de articulación inéditas. Existió durante 1917 y en los tres años posteriores un efecto de “contagio” entre las experiencias de lucha de cada sector. En esos días era notable la existencia ubicua de un intenso rumor, un murmullo revolucionario, la comunicación y copia de experiencias y lenguajes que desafiaban las barreras de clase. Por todas partes la desobediencia, por todas partes el rechazo de cualquier forma de autoridad, por todas partes la adopción de formas asamblearias o soviéticas muy similares, por todas partes el esfuerzo por comunicarse directamente con los demás grupos sin confiar en mediaciones, por todas partes ejemplos de solidaridad y ayuda mutua. Campesinos que colaboran con soldados en fuga; soviets de obreros que mandan fondos para un soviet de campesinos; marineros que se solidarizan con obreros en huelga y reaccionan con indignación frente a los abusos contra los campesinos, mujeres que explican su subordinación de género utilizando analogías con la autoridad estatal o de clase. Los ejemplos se multiplican por cientos. Resultaba claro que cada lucha era diferente y singular, pero que todos de alguna manera habitaban un territorio subjetivo en común. Ese territorio desarrolló sus propias instituciones revolucionarias. Desde febrero de 1917 se fueron multiplicando en cada localidad los soviets –consejos de delegados de los diferentes grupos en lucha–, que a su vez crearon formas de coordinación de nivel nacional en los Congresos Panrusos (o “de toda Rusia”) de los Soviets, que fueron los órganos máximos de dirección del proceso revolucionario.

La Revolución fue todo esto: no se limitó a dos momentos de cambio de regímenes políticos. No hubo dos revoluciones –de “Febrero” y de “Octubre”– sino un único proceso marcado por las luchas de múltiples protagonistas, un proceso de profunda crítica y demolición de diversos aspectos de la dominación social y de construcción de formas de vida y de organización alternativas que duró desde febrero de 1917 hasta su fin en 1921. La Revolución es impensable sin la participación de todos estos grupos, sin sus huelgas, sus soviets rebeldes, sus tomas de fábrica, sus expropiaciones de tierra, su desobediencia en el ejército, sus manifestaciones callejeras, sus guerrillas, motines y sabotajes. Los partidos operaron en el nivel de las alternativas de dirección política en Petrogrado y en las principales ciudades, pero no organizaron ni dirigieron la mayoría de las acciones decisivas de la revolución, que fueron llevadas a cabo por el movimiento social autoorganizado.

El mito de Octubre

Uno de los mitos más persistentes acerca de la Revolución rusa es que los bolcheviques fueron el único partido verdaderamente revolucionario y que, por ello, la toma del poder que protagonizaron en octubre fue decisiva para asegurar el desplazamiento del Gobierno Provisional y, con él, el carácter definitivamente comunista de la revolución. Nada más alejado de la realidad.

En realidad, durante la Revolución hubo cuatro grandes partidos socialistas y partidarios de la revolución: los Mencheviques, los Socialistas Revolucionarios, los Bolcheviques y, a partir de noviembre de 1917, los Socialistas Revolucionarios de Izquierda. Además, había otros grupos y fracciones menores y un importante caudal de anarquistas que rechazaban agruparse como un partido.

Cuando se desataron los eventos en febrero, todos los partidos se encontraban en una situación similar. Tenían muy poca solidez y experiencia organizativa, debido a la situación de clandestinidad y represión que imponía el régimen zarista. Los líderes de todos los grupos estaban desde hacía años en el exilio. En general, los partidos eran federaciones más o menos laxas de grupos locales identificados con tal o cual idea, y por ello con tal o cual partido. Cuando a partir de marzo y abril de 1917 empezaron a regresar los líderes del exilio, comenzaron los intentos de convertir a esas federaciones laxas en organismos más centralizados y parecidos a lo que hoy llamamos un partido. No fue fácil: los militantes locales no conocían a sus líderes y menos aun los motivos de sus interminables peleas en el exilio. Esto era particularmente así para el caso del pequeño Partido Bolchevique, que no tenía nada que ver, como estructura organizativa, con lo que Lenin, su jefe máximo, tenía en mente. Se trataba, hasta entonces, de un partido bastante descentralizado, con mucha autonomía local y libertad interna. Su base era abrumadoramente obrera, aunque el liderazgo estaba compuesto por intelectuales. Todavía en estos meses a Lenin le costaba mucho controlar al resto de los dirigentes, y a éstos les costaba todavía más controlar a la masa de sus adherentes, que fue creciendo enormemente de febrero a octubre. Ese carácter abierto y libre fue lo que le permitió al partido estar en contacto estrecho con las masas en este momento.

El crecimiento de los bolcheviques estuvo relacionado con el fracaso del Gobierno Provisional, que había generado grandes expectativas cuando fue encabezado por Kérensky, un socialista, pero que pronto fue perdiendo aceptación ya que los miembros no socialistas del gabinete bloqueaban cualquier medida a favor de las masas.

El partido único

A partir de septiembre de 1917, los partidarios de Lenin, que eran los únicos que no habían apoyado a Kerensky, fueron ganando la preferencia de los obreros y soldados rebeldes, especialmente los de la capital. En ese momento se inclinaron en su favor la mayoría de los delegados del soviet de Petrogrado, que era el más importante, y también de varios del interior del país. Por entonces, sin embargo, eran una minoría en el Comité Ejecutivo que había dejado constituido el Primer Congreso Panruso de los Soviets, que se había reunido tiempo atrás. Para el 25 de octubre se esperaba la reunión del Segundo Congreso, que daría la oportunidad de elegir un nuevo Comité Ejecutivo y una nueva línea política más acorde a la disposición más radical que ahora tenían las masas. Pero en la noche del día 24, a pocas horas de la apertura del Congreso, los bolcheviques, en una medida inconsulta, realizaron una acción militar para derrocar al Gobierno Provisional. Ante el tribunal de la historia se justificaron diciendo que de esa manera aseguraban el curso verdaderamente comunista de la Revolución, que estaba en peligro por una inminente reacción derechista. Hoy sabemos que, en realidad, no existía tal peligro y que, además, la mayoría de los delegados del Segundo Congreso tenían un mandato de las bases para decretar la toma del poder por los soviets. En otras palabras, el fin del gobierno de Kérensky y la instauración de uno nuevo que fuera completamente socialista estaba ya asegurada sin necesidad de la acción militar de la noche previa. Los motivos detrás de la estrategia bolchevique fueron en realidad otros.

Lenin exigió a sus camaradas adelantarse a la reunión para llegar así al Congreso con el hecho consumado y posicionar a su partido en un lugar de mayor prestigio para la composición de un nuevo gobierno. En efecto, en el Segundo Congreso los bolcheviques no alcanzaron la mayoría propia, por lo cual habrían debido aceptar formar gobierno con los demás partidos socialistas, cosa que Lenin quería evitar a toda costa. La apuesta salió según lo esperado: cuando los delegados se reunieron el día 25 se desató una fuerte polémica cuando muchos cuestionaron a los bolcheviques por su acción inconsulta. La discusión se volvió muy agresiva y muchos delegados que respondían a otros partidos decidieron abandonar la reunión como protesta. En ese contexto, los bolcheviques aprovecharon la inesperada mayoría para hacerse elegir como nuevo gobierno. La dirección de los soviets, que siempre había sido multipartidista, quedaba así en manos de un partido único.

La “Revolución de Octubre” pasó a la historia como un gran mito. En realidad, los eventos del 24 y 25 de ese mes fueron bastante modestos. No se trató de una gran movilización popular, sino de una pequeña acción militar calculada y organizada. Sin víctimas fatales y casi sin heridos, los grupos bolcheviques habían conseguido quitar del medio al desprestigiado Gobierno Provisional. A diferencia de los sucesos de febrero, no hubo en los de octubre ni huelgas, ni motines, ni grandes manifestaciones callejeras. Esa noche circularon los tranvías y hubo función en los teatros normalmente. Mientras se prolongaban las acciones militares contra el Palacio de Invierno el día 25, a pocas cuadras de allí la vida seguía con toda normalidad.

Lenin y Trotsky tuvieron un papel personal de enorme importancia en estos sucesos. Fueron ellos los que lograron convencer al resto de los líderes del partido y a las bases de realizar una acción de ese tipo. Muchos bolcheviques estaban en contra, y sólo aceptaron la situación bajo la promesa de que se preservaría la preeminencia de los soviets y se negociaría la entrada de otros partidos al gobierno. Sin embargo, aunque Lenin había llamado en varias ocasiones a que se entregara “el poder a los soviets”, en realidad nunca creyó que los soviets fueran organismos con capacidad de liderar una revolución: siempre apostó al partido (a su partido) como la organización revolucionaria por excelencia.

La joven María

A ojos de muchos obreros la acción decisiva de los bolcheviques en octubre les ganó un gran prestigio. Pero también fueron muchos los que la condenaron. Desde entonces se produjo una división definitiva en el campo revolucionario, que hasta entonces había permanecido más o menos unido más allá de las diferencias partidarias. Inmediatamente, los obreros ferroviarios amenazaron con decretar una huelga si Lenin no aceptaba formar un gobierno con los demás partidos. A regañadientes los bolcheviques se sentaron a negociar entre el 29 de octubre y el 5 de noviembre. Pero Lenin y Trotsky boicotearon las negociaciones, que no llegaron a nada. Desde fines de 1917 la popularidad del nuevo gobierno empezó a ir en picada. El Partido Socialista Revolucionario de Izquierda (PSRI), que formalmente quedó constituido en noviembre, comenzó a recibir cada vez más apoyo de los obreros y campesinos revolucionarios. Se trataba de un partido que en muchos sentidos tenía ideas tanto o más izquierdistas que las de los bolcheviques, aunque con un compromiso mucho mayor con la defensa de la democracia soviética. Curiosamente para la época, su máximo dirigente era una mujer muy joven, María Spiridonova. Ya en enero, cuando se reunió el Tercer Congreso Panruso de los Soviets, el PSRI contaban con la mayoría de los delegados. Por un error estratégico que lamentarían, en ese momento no aprovecharon la mayoría para formar un nuevo gobierno y se conformaron en cambio con ocupar algunos ministerios clave. Querían tener un poco más de tiempo para llegar al poder mejor preparados. Pero cuando se disponían a hacerlo, en el Quinto Congreso, los bolcheviques manipularon los mandatos de los delegados para arrebatarles la mayoría. El PSRI emprendió entonces una acción enérgica de protesta, que fue presentada por el gobierno como un intento de golpe de Estado contrarrevolucionario. Con esa excusa enviaron a la nueva policía política, la temible Cheka, a reprimir a los militantes del psri. Muchos fueron fusilados y otros encarcelados. Eso acabó con la única organización que estaba en condiciones, por su popularidad, de torcer el rumbo de la Revolución y preservar la libertad soviética.

Los marineros de Kronstadt

Desde mediados de 1918 los soviets se convirtieron en cascarones vacíos. El amedrentamiento de la Cheka en las elecciones de delegados, sumado a la proscripción en los hechos de otros partidos políticos de izquierda, los dejaron bajo control férreo de los bolcheviques. Desde entonces quedó claro que el gobierno estaba formalmente en manos de los soviets, pero el poder real se ejercía desde el partido único.

Varios movimientos huelguísticos y revueltas campesinas reclamaron en los meses siguientes la restauración de la democracia revolucionaria. El gobierno los enfrentó a todos con una feroz represión militar. La última gran rebelión de estas características fue la que protagonizaron los marineros de la base naval de Kronstadt en 1921.

Esa base había sido en 1917 uno de los baluartes más importantes de la Revolución. Sus bravos marineros habían asegurado militarmente a los soviets en varias oportunidades en las que la derecha amenazó con una reacción; el propio Trotsky los había llamado entonces “el orgullo y gloria de la Revolución Rusa”. Pero el descontento era tal que en 1920 la mitad de los que eran afiliados al Partido Bolchevique rompieron sus carnets como protesta. En 1921 el soviet de Kronstadt (en el que había delegados de varios partidos revolucionarios) se declaró en rebeldía, en apoyo de los obreros en huelga en la ciudad y por la restauración de las libertades en los soviets. Llamaban a una tercera revolución que asegurara los anhelos de las dos primeras contra el autoritarismo de los bolcheviques. Sin aceptar ninguna negociación, el gobierno de Lenin les envió un ultimátum en el que exigía la rendición incondicional. Como los marineros no aceptaran, el gobierno envió fuerzas militares al mando de Trotsky; tras una feroz batalla la guarnición fue derrotada. Más de 2.500 marineros fueron fusilados en los días posteriores a la derrota y otros tantos fueron encarcelados.

El desánimo se apoderó entonces de todos los revolucionarios del resto del país que aún se aferraban a anhelos igualitarios y democráticos. Al mismo tiempo, por propuesta de Lenin, se prohibió la organización de facciones internas dentro del Partido Bolchevique (que ahora ya se había redenominado Partido Comunista). Eso terminó incluso con la vida política libre al interior del partido único que detentaba el poder. Así terminó la Revolución Rusa y se consolidó un nuevo régimen dictatorial que fue alejándose paulatinamente de las bases que le dieron origen. El resto es historia conocida.

- Ezequiel Adamovsky es doctor en Historia (University College London), investigador del CONICET y profesor de Historia Rusa en la Universidad de Buenos Aires (UBA)

Derechos Humanos

A 40 años de la sentencia: ¿Qué significa hoy el Juicio a las Juntas?

Este martes 9 de diciembre se cumplen 40 años de la lectura de la sentencia del Juicio a las Juntas Militares. Habrá un acto en la Corte Suprema de homenaje a los jueces Carlos Arslanián, Ricardo Gil Lavedra, Guillermo Ledesma y Jorge Valerga Aráoz (fallecieron los otros dos integrantes de aquella Cámara Federal: Andrés D’Alessio y Jorge Torlasco).

Testigo privilegiado de muchas de las audiencias por su cobertura para el diario La Razón, Sergio Ciancaglini, actual periodista de MU y coautor del libro Nada más que la verdad (junto a Martín Granovsky) repasa escenas, revelaciones y el contexto de una experiencia inédita en el mundo en la que por primera vez se juzgó un crimen masivo cometido desde el Estado por una dictadura.

Los testigos, los alegatos, las sorpresas, la ubicación de la locura y de la cordura. Los gestos de Videla, Massera y Viola. Los testimonios de las mujeres sobre los ataques y violaciones que sufrieron. El antisemitismo militar. El peso desde el cual los médicos calculaban que era factible torturar. El sitio de lo impensable, y la proyección de aquella historia pensando en los derechos humanos del presente.

Por Sergio Ciancaglini

Actualidad

Sin pan y a puro circo: la represión a jubilados para tapar otra derrota en el Congreso

La marcha pacífica de jubilados y jubiladas volvió a ser reprimida por la Policía de la Ciudad para impedir que llegara hasta la avenida Corrientes. La Comisión Provincial por la Memoria confirmó cuatro detenciones (entre ellas, un jubilado) que la justicia convalidó y cuatro personas heridas. Una fue una jubilada a quien los propios manifestantes […]

La marcha pacífica de jubilados y jubiladas volvió a ser reprimida por la Policía de la Ciudad para impedir que llegara hasta la avenida Corrientes. La Comisión Provincial por la Memoria confirmó cuatro detenciones (entre ellas, un jubilado) que la justicia convalidó y cuatro personas heridas. Una fue una jubilada a quien los propios manifestantes salvaron de que los uniformados la pasaran por arriba. En medio del narcogate de Espert, quien pidió licencia en Diputados por “motivos personales”, las imágenes volvieron a exhibir la debilidad del Gobierno, golpeando a personas con la mínima que no llegan a fin de mes, mientras sufría otra derrota en la Cámara baja, que aprobó con 140 votos afirmativos la ley que limita el uso de los DNU por parte de Milei.

Por Francisco Pandolfi y Lucas Pedulla.

Fotos: Juan Valeiro.

Un jubilado de setenta y tantos eleva un cartel bien alto con sus dos manos.

“Pan y circo”, dice.

Pero el “pan” y la “y” están tachados, porque en este miércoles, como en esta época, lo que falta de pan sobra de circo. El triste espectáculo lo ofrece una vez más la policía, hoy particularmente la de la Ciudad, que desplegó un cordón sobre Callao, casi a la altura de Sarmiento, para evitar que la pacífica movilización de jubilados y jubiladas llegara hasta la avenida Corrientes. Detrás de los escudos, aparecieron los runrunes de la motorizada para atemorizar. Y envalentonados, los escudos avanzaron contra todo lo que se moviera, con una estrategia perversa: cada tanto, los policías abrían el cordón y de atrás salían otros uniformados que, al estilo piraña, cazaban a la persona que tenían enfrente. Algunos zafaron a último milímetro.

Pero los oficiales detuvieron a cuatro: el jubilado Víctor Amarilla, el fotógrafo Fabricio Fisher, un joven llamado Cristian Zacarías Valderrama Godoy, y otro hombre llamado Osvaldo Mancilla.

Las detenciones de Cristian Zacarías y del fotógrafo Fabricio Fisher. La policía detuvo al periodista mientras estaba de espaldas. Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

En esa avanzada, una jubilada llamada María Rosa Ojeda cayó al suelo por los golpes y fue la rápida intervención de los manifestantes, del Cuerpo de Evacuación y Primeros Auxilios (CEPA), y de otros rescatistas los que la ayudaron. “Gracias a todos ellos la policía no me pasó por encima”, dijo. Su única arma era un bastón con la bandera de argentina.

Como en otros miércoles de represión, la estrategia pareciera buscar que estas imágenes opaquen aquellas otras que evidencian el momento de debilidad que atraviesa el Gobierno. Hoy no sólo el diputado José Luis Espert, acusado de recibir dinero de Federico «Fred» Machado, empresario extraditado a Estados Unidos por una causa narco, se tomó licencia alegando “motivos personales”, sino que la Cámara baja sancionó, por 140 votos a favor, 80 negativos y 17 abstenciones, la ley que limita el uso de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) por parte del Presidente. El gobierno anunció un clásico ya de esta gestión: el veto.

Por ahora, el proyecto avanza hacia el Senado.

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

El poco pan

La calle preveía este golpe, y por eso durante este miércoles se cantó:

“Si no hay aumento,

consiganló,

del 3%

que Karina se robó”.

Ese tema fue el hit del inicio de la jornada de este miércoles, aunque hilando fino carece de verdad absoluta, porque las jubilaciones de octubre sí registraron un aumento: el 1,88%, que llevó el haber mínimo a $326.298,38. Sumado al bono de 70 mil, la mínima trepó a $396 mil. “Es un valor irrisorio. Seguimos sumergidos en una vida que no es justa y el gobierno no afloja un mango, es tremendo cómo vivimos”, cuenta Mario, que no hay miércoles donde no diga presente. “Nos hipotecan el presente y el futuro también, cerrando acuerdos con el FMI que nos impone cómo vivir, y no es más que pan para hoy y hambre para mañana, aunque el pan para hoy te lo debo”.

Victoria tiene 64 años y es del barrio porteño de Villa Urquiza. Cuenta que desde hace 10 meses no puede pagar las expensas. Y que por eso el consorcio le inició un juicio. Cuenta que otra vecina, de 80, está en la misma. Cuenta que es insulina dependiente pero que ya no la compra porque no tiene con qué. Cuenta que su edificio es 100% eléctrico y que de luz le vienen alrededor de 140 mil pesos, más de un tercio de su jubilación. Cuenta que está comiendo una vez por día y que su “dieta” es “mate, mate y mate”. Vuelve a sonreír cuando cuenta que tiene 3 hijos y 4 nietos y cuando dice que va a resistir: “Hasta cuando pueda”.

A María Rosa la salvó la gente de que la policía la pasara por arriba. Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

El mucho circo

Desde temprano hubo señales de que la represión policial estaba al caer. A diferencia de los miércoles anteriores, la Policía no cortó la avenida Rivadavia a la altura de Callao. Tampoco cortó el tránsito, lo que permitió que los jubilados y las jubiladas cortaran la calle para hacer semaforazos. Después de media hora, cuando la policía empezó a desviar el tránsito y la calle quedó desolada, comenzó la marcha, pero en vez de rodear la Plaza de los Dos Congresos como es habitual, caminó por Callao en dirección a Corrientes, hasta metros de la calle Sarmiento, donde se erigió un cordón policial y empezó a avanzar contra las y los manifestantes.

Desde atrás, irrumpieron con violencia dos cuerpos en moto: el GAM (Grupo de Acción Motorizada) y el USyD (Unidad de Saturación y Detención), pegando con bastones e insultando a quienes estaban en la calle. “Vinieron a pegarme directamente, mi pareja me quiso ayudar y lo detuvieron a él, que no estaba haciendo nada”, cuenta Lucas, el compañero de Cristian Zacarías, uno de los detenidos.

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

Cercaron el lugar una centena de efectivos de la policía porteña, que no permitieron a la prensa acercarse ni estar en la vereda registrando la escena.

“¿Alguien me puede decir si la detención fue convalidada”, pregunta Lucas al pelotón policial.

Silencio.

“¿Me pueden decir sí o no?”.

Silencio.

Un comerciante mira y vocifera: “¿Sabés lo que hicieron a la vuelta? Subieron a la vereda con las motos”.

Otro se acerca y pregunta: “¿A quién tienen detenido acá, al Chapo Guzmán?”

“No”, le responde seco un periodista: “A un pibe y a un jubilado”.

La Comisión Provincial por la Memoria confirmó las cuatro detenciones (fue aprehendida una quinta persona y derivada al SAME para su atención) y cuatro personas heridas. El despliegue incluyó la presencia también de Policía Federal, Prefectura y Gendarmería detrás del Congreso mientras el despliegue represivo fue «comandado por agentes de infantería de la Policía de la Ciudad». El organismo observó que después de semanas donde el operativo disponía el vallado completo, en los últimos miércoles el dispositivo dejó abierta una vía de circulación que es la que eligen las fuerzas para avanzar contra los manifestantes.

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

También se hizo presente Fabián Grillo, papá de Pablo, que sufrió esa represión el 12 de marzo, en esta misma plaza, y continúa su rehabilitación en el Hospital Rocca. “Su evolución es positiva”, comunicó la familia. El fotorreportero está empezando a comer papilla con ayuda, continúa con sonda como alimento principal, se sienta y se levanta con asistencia y le están administrando medicación para que esté más reactivo. “Seguimos para adelante, lento, pero a paso firme”, dicen familiares y amigos. El martes, la jueza María Servini procesó al gendarme Héctor Guerrero por el disparo. El domingo se cumplirán siete meses y lo recordarán con un festival.

Pablo Caballero mira toda esta disposición surrealista desde un costado. Tiene 76 años y cuatro carteles pegados sobre un cuadrado de cartón tan grande que va desde el piso del Congreso hasta su cintura:

- “Roba, endeuda, estafa, paga y cobra coimas. CoiMEA y nos dice MEAdos. Miente, se contradice, vocifera, insulta, violenta, empobrece, fuga, concentra. ¿Para qué lo queremos? No queremos, ¡basta! Votemos otra cosa”.

- “El 3% de la coimeada más el 7% del chorro generan 450% de sobreprecios de medicamentos”.

- El tercer cartel enumera todo lo que “mata” la desfinanciación: ARSAT, INAI, CAREM, CONICET, ENERC, Gaumont, INCAA, Banco Nación, Aerolíneas, Hidrovía, agua, gas, litio, tierras raras, petróleo, educación. Una enumeración del saqueo.

El cuarto cartel lo explica Pablo: “Cobro la jubilación mínima, que equivale al 4% de lo que cobran los que deciden lo que tenemos que cobrar, que son 10 millones de pesos. No tiene sentido. Por eso, hay que ir a votar en octubre”.

Pablo mira al cielo, como una imploración: «¡Y que se vayan!».

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

Artes

Un festival para celebrar el freno al vaciamiento del teatro

La revista Llegás lanza la 8ª edición de su tradicional encuentro artístico, que incluye 35 obras a mitad de precio y algunas gratuitas. Del 31 de agosto al 12 de septiembre habrá espectáculos de teatro, danza, circo, música y magia en 15 salas de la Ciudad de Buenos Aires. El festival llega con una victoria bajo el brazo: este jueves el Senado rechazó el decreto 345/25 que pretendía desguazar el Instituto Nacional del Teatro.

Por María del Carmen Varela.

«La lucha continúa», vitorearon este jueves desde la escena teatral, una vez derogado el decreto 345/25 impulsado por el gobierno nacional para vaciar el Instituto Nacional del Teatro (INT).

En ese plan colectivo de continuar la resistencia, la revista Llegás, que ya lleva más de dos décadas visibilizando e impulsando la escena local, organiza la 8ª edición de su Festival de teatro, que en esta ocasión tendrá 35 obras a mitad de precio y algunas gratuitas, en 15 salas de la Ciudad de Buenos Aires. Del 31 de agosto al 12 de septiembre, más de 250 artistas escénicos se encontrarán con el público para compartir espectáculos de teatro, danza, circo, música y magia.

El encuentro de apertura se llevará a cabo en Factoría Club Social el domingo 31 de agosto a las 18. Una hora antes arrancarán las primeras dos obras que inauguran el festival: Evitácora, con dramaturgia de Ana Alvarado, la interpretación de Carolina Tejeda y Leonardo Volpedo y la dirección de Caro Ruy y Javier Swedsky, así como Las Cautivas, en el Teatro Metropolitan, de Mariano Tenconi Blanco, con Lorena Vega y Laura Paredes. La fiesta de cierre será en el Circuito Cultural JJ el viernes 12 de septiembre a las 20. En esta oportunidad se convocó a elencos y salas de teatro independiente, oficial y comercial.

Esta comunión artística impulsada por Llegás se da en un contexto de preocupación por el avance del gobierno nacional contra todo el ámbito de la cultura. La derogación del decreto 345/25 es un bálsamo para la escena teatral, porque sin el funcionamiento natural del INT corren serio riesgo la permanencia de muchas salas de teatro independiente en todo el país. Luego de su tratamiento en Diputados, el Senado rechazó el decreto por amplia mayoría: 57 rechazos, 13 votos afirmativos y una abstención.

“Realizar un festival es continuar con el aporte a la producción de eventos culturales desde diversos puntos de vista, ya que todos los hacedores de Llegás pertenecemos a diferentes disciplinas artísticas. A lo largo de nuestros 21 años mantenemos la gratuidad de nuestro medio de comunicación, una señal de identidad del festival que mantiene el espíritu de nuestra revista y fomenta el intercambio con las compañías teatrales”, cuenta Ricardo Tamburrano, director de la revista y quien junto a la bailarina y coreógrafa Melina Seldes organizan Llegás.

Más información y compra de entradas: www.festival-llegas.com.ar

Fumigaciones en PergaminoHace 4 semanas

Fumigaciones en PergaminoHace 4 semanasComienza un juicio histórico por fumigaciones con agrotóxicos

Roberto PïanelliHace 4 semanas

Roberto PïanelliHace 4 semanasAdiós, Capitán Beto

Marcha de jubiladosHace 3 semanas

Marcha de jubiladosHace 3 semanasVideo homenaje a la lucha de jubiladas y jubilados

IndustricidioHace 4 días

IndustricidioHace 4 díasEn el fin del mundo: ocupación contra la desocupación en Tierra del Fuego

Muerte por agrotóxicosHace 3 días

Muerte por agrotóxicosHace 3 díasConfirman la condena al productor que fumigó y provocó la muerte de un chico de 4 años