#NiUnaMás

Tras el ataque a Thelma Fardin en Clarín: el fin de la violencia como una construcción colectiva

Una declaración motorizada por Periodistas Argentinas y firmada por 368 personalidades de la comunicación, el arte, la cultura y la política invita a reflexionar sobre el rol de los medios de comunicación en la batalla contra la violencia que sufren las mujeres. “El 23 de septiembre pasado se publicó en el diario Clarín una entrevista que un periodista le hace a un director de cine por el estreno de su última película. Desde el primer momento la entrevista se trata de preguntas ponzoñosas sobre la condición de víctima de una de las protagonistas”, sostiene la declaración en referencia a la actriz Thelma Fardin. Luego agrega: “Con actos como esta nota y tantas otras se está instigando a las sobrevivientes a llamarse al silencio”. El texto de Periodistas Argentinas impulsa la construcción de las herramientas necesarias para establecer relaciones sociales sanas, igualitarias y democráticas. Y formula una pregunta a quienes ejercen el periodismo en forma profesional: “¿Cómo están construyendo ustedes una comunicación que no aliente, naturalice ni niegue las violencias?”. Compartimos la declaración completa.

26/9/2020

El fin de la violencia: una construcción colectiva

Un acusado por violación de menores está prófugo. Lleva diez meses eludiendo la justicia. Esa es la noticia que no vas a leer ni escuchar ni compartir en las redes sociales.

Una sobreviviente de violación logra, tras nueve años de traumático silencio, denunciar el abuso. Logra algo más: que actúe la justicia de un país extraño, avance el proceso judicial y que Interpol ordene la captura de su agresor con la alerta máxima. Para que quede claro, no importa ya si le creés o no a la víctima: si el violador no estuviera prófugo, estaría preso.

Y logra algo aún más difícil: retomar su vida laboral. Pero esa tampoco es la noticia que vas a leer ni escuchar ni compartir en las redes sociales.

El 23 de septiembre pasado se publicó en el diario Clarín una entrevista que un periodista le hace a un director de cine por el estreno de su última película. Desde el primer momento la entrevista se trata de preguntas ponzoñosas sobre la condición de víctima de una de las protagonistas.

Juzgar a las víctimas –sus conductas, su aspecto, su trayectoria, cualquier aspecto o todo– es una forma de disciplinar al resto de las abusadas para obligarlas a mantener el silencio. El método es humillante, amenazador y multiplicador: se trata de producir en una víctima el calvario que vivirán todas si hablan. La respuesta a esta extorsión es un grito y un compromiso colectivo.

Otro eslabón clave de la cadena que ata a la abusada a su abusador es convertir la palabra “víctima” en una identidad. Aquella que denuncia en voz alta jamás será otra cosa ni podrá separar su nombre de aquel abuso que públicamente nombró. La respuesta para eludir esta condena es la herencia que nos ha dejado la defensa de los derechos humanos: Madres, Abuelas, detenidas-desaparecidas se nombraron a sí mismas sobrevivientes.

Todas las personas que habitamos este mundo somos, de una manera u otra, sobrevivientes de violencias.

Con actos como esta nota y tantas otras se está instigando a las sobrevivientes a llamarse al silencio. De no comprender el mensaje, tu futuro será este, un escarnio mediático y un estigma perpetuo.

Queremos vivir sin violencias, construir relaciones más libres y más sanas, exigimos respeto y sensibilidad social. El futuro tiene que ser algo mejor. Hoy preguntamos a quienes ejercen el periodismo en forma profesional: ¿cómo están construyendo ustedes una comunicación que no aliente, naturalice ni niegue las violencias?

La respuesta es urgente para las vidas que sufren, callan y están en riesgo: las de sus hijxs, hermanxs, madres, compañerxs, colegxs.

Piensen en ellas, eso es lo que necesitamos y exigimos que hagan a cada vez que nombren o escriban “Thelma Fardin”.

Porque ya no es una cuestión personal, es colectiva, no es el caso de Thelma, son todos y cada uno de los casos que se aglutinan en ese ejemplo.

El pasado Nunca Más.

Apoyan esta declaración:

Periodistas Argentinas – Mariela Belsky (directora Amnistia Internacional) – Colectiva de Trabajadoras de ARTEAR – Colectiva de Trabajadoras Mujeres de Clarín-Comisión de Mujeres y Géneros de Página12 – Asamblea de Mujeres y Diversidades del diario La Nación – Federación Argentina de Trabajadores y Trabajadoras de Prensa (Fatpren) – Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba) – Sindicato de Prensa de Comodoro Rivadavia – Sindicato de Prensa y Comunicación Social de San Juan – Sindicato de Prensa de Santa Fe – Sindicato Entrerriano de Trabajadores de Prensa y Comunicación –Actrices Argentinas – Bernarda Llorente – Nancy Pazos- Romina Manguel-Lito Vitale – Cristina Banegas – Cecilia Roth – Fito Páez – Pedro Aznar – La Garganta Poderosa -Comisión de Género de la Asociación Argentina de Actores – Norma Durango, senadora y presidenta de la Comisión de la Mujer – Facundo Moyano, diputado nacional – Victoria Donda, directora del Inadi – Emmanuel Horvilleur -Guido Lorenzino, Defensor del Pueblo de la provincia de Buenos Aires – Diego Iglesias – Teresa Cristaldo, Federación Empresaria de Mujeres Argentinas Profesionales (FEMAP) – Catalina Bonadeo -Catalina de Elía – Silvia Martínez Cassina – Maju Lozano – Gisela Busaniche – Inés Hayes – Liliana Hendel – Carla Peterson – Mónica Antonópulos – Marco Antonio Caponi – Colectiva de Autoras – Liderar Mujer – Erika Halvorsen – Mariana Carabajal – Florencia China Pereiro – Claudia Pandolfo – Carolina Aguirre – Irina Hauser – Carla Conte – Nancy Duplaá – Andrea Pietra – Vero Lozano – Julieta Díaz – Julieta Zylberberg – Violeta Urtizberea – Leticia Bredicce – Laura Azcurra -Claudia Baigorria, secretaria general adjunta de la CTA Autónoma – Marisa Quiroga – Micaela Libson – Raquel Hermida – Agnes Boaretto – Luciana Geuna – Jeankarla Falon Plaza (INCAA) – Alejandra Paca López, Defensoría Del Pueblo de la provincia de Buenos Aires – Elisa Corzo, ATE – Julieta Boedo, CTA-A Capital – Clarisa Gambera, secretaria de géneros CTAAA Capital, Directora de Géneros de ATE Nacional – APIMA (Asociación de Productores Independientes de Medios Audiovisuales) – MUA Argentina – Abofem Argentina – Foro Deuda y Trata – Silvia León, secretaria de Géneros de la CTA Autónoma – María Rachid, titular del Instituto contra la Discriminación de la Defensoría del Pueblo porteña – Carla Gaudensi, secretaria general de la Fatpren y secretaria de organización del Sipreba – Carolina Fernandez – Jazmin Stuart – Mirta Busnelli – Anabel Cherubito – Celina Font – Laura Cymer – Leonora Balcarce -Patricia Palmer – Tomas Fonzi – Dolores Fonzi – Paula Pérez Alonso – Nelly Minyersky – Marta Montero – Florencia Halfon Laksman – Florencia Gilardon – Silvina Quintans – Lorena Tapia Garzón – Claudia Acuña – Dolores Caviglia – Ana Torrejón -Karina Noriega – Paola Florio – Alida Chebli – Carmen Umpierrez – Marcela R. Huck – Liliana Castaño – Andrea Mazzei – Daniela Chueke – Julia Varro – Fernanda Moreno -Maru Drozd – Cecilia Conde – María Ripetta- Mariana Mandakovic, secretaria de Comunicación de la CTA Autónoma, secretaria general del Cispren y secretaria de Organización de la Fatpren – Bárbara Arias, secretaria de Comunicación del Cispren (Sindicato de prensa de Córdoba) – Rosana Calnegia, secretaria de Género de Fatpren -Juliana Ditullio – Mariana Grass – Elena Corregido – Patricia Bustamante Quintero- Ana Castellani – Paola Tamburelli – Gaston Ricaud – Lautaro Delgado – Adriana Salonia -Margarita Molfino – Nico García Hume – Romina Richi – Agustín Aguirre – Leonora Balcarce – Estela Garelli – Maria Onetto – Pilar Fridman – Martina Krasinsky – María Laura Berch – Laura Cymer – Andrea Gentili – Teresa Napolillo – Maru Lacourrege – Julia Inzumi – Jessica Fabaro – Marcela Coronel – Fabiana Scherer – Clara Fernández Escudero – Candela Ini – Cecilia di lodovico – Camilo Trigo – Florencia Carrozza – Tuti Romain – Andrea Cukier – Cecilia Fumagalli -Manuela Castro – Carolina Balderrama – Julieta Navarro – Soledad Larghi – María Zacco-Lorena Toso -Úrsula Ures Poreda – Soledad Barruti – Ailin Bullentini – Veronica Zelwianski – Xoana Elizabeth Colli – Susana Vaio – Maria Merlino – Carola Birgin – Karina Wroblewski – Natalia Vinelli – Silvina Acosta – Guadalupe Docampo – Cecilia Guerty – Julia Catalá-Lautaro Bettoni – Alejandra Aristegui – Alicia Muxo – Juan Salinas – Iride Mockert -Maximiliano Zago – Lucia Stella – Juan Olmedo – Juan Barberini – Ailín Zaninovich –Jimena Anganuzzi – Majo Castorina – Guillermo Pfening – Victoria Maurette – Tomás Agüero – Andrés Pabón Koch-Pilar Irusta (prod) – Francisco Bass – Natalia Badgen – Maxi Zago – Gabriela Membretti – Araujo Patricia Edith – Victoria Maurette – Ezequiel Tronconi – Victoria Revecca – Ana Lima-Yazmin – Isabel Mer – Verónica Pelaccini – Valeria Santa Arias – Martina Krasinsky – Norma Celia – Dana Basso – Noelia Prieto -Agustín Boaretto – Carolina Fernández – Iván Gonzalez – Arturo Villanueva – Majo Chicar – Divina Gloria – Agustín Pardella – Franco Torchia – Juan Olmedo – Juan Barberini – Ailín Zaninovich – Jimena Anganuzzi – Majo Castorina – Alejo Ortiz – Patricia Lupo – Natalia D’Alena – Daiana Provenzano – Carla Scatarelli – Julieta Tramanzoli – Flor Limonoff -Verónica Zelwianski – Ornella D’Elía – Giuliana Fossa – Manu Caponi – Soledad García -Sonia Andrada – Agustina Mirás – Juan Ignacio Cane -Tamara Garzón – Ana María Orozco – Alejandra Bavera – Jorgelina Vera – Camila Olmos-Melisa Melcer – Eliana Wassermann – Alejandra Kasjan – Augusto Dellavalle – Camilo Trigo – Florencia Carrozza – Tuti Romain – Andrea Cukier – Leticia Torres – Ornella D’Elia – Camila Pizzo – María Belén López Orozco – Soledad García Quirós – Silvia Tamus – Deborah Damato – Carolina Balderrama – Analía Rivas – Lorena Toso – Lucrecia Alvarez – María José Ralli – Karin Zavala – Gabi Navarra – Gabriela Vulcano – Lara de Alvear – Dora Bretcher – Fernanda Nicolini-Marysol Antón-Chechu Sila Bordoy-Delia Piña-María Fernanda Guillot-Agustina Kämpfer-Ana Laura Pace-Mónica Tracey-Teresa Donato-Lila Bendersky-Paola Butler-Bernardina Rosini-Mónica Beltrán-Maria Helena Ripetta-Noelia Rubenbach-María Belén Croce-Silvia Valeria García-Paloma García-María Martinelli-Noelia Barral Grigera-Gabriela Vulcano-Melissa Zenobi -Gladys Stagno-Luciana Arias -María Sucarrat – Cecilia Insinga – Teresa Pacitti – Maia Jastreblansky – Julieta Tommasone – Agustina Arredondo -Cecilia Bazán – Silvina Rossi – Lucía Capozzo – Sonia Tessa – Laura García Vizcarra -Patricia López Espínola – Silvina Ajmat – Catalina Greloni Pierri – Luciana Matteuci – Nadia Galán – Agustina Grasso – Josefina Marcuzzi – Gabriela Previtera – Belén Canónico – Liliana Podestá – Federico Bolan – Gabriel Lichtman – Sebastian Tabany – Amancay Espindola – Blanca Rizzo – Fernando Díaz – Melisa Garcia – Paula Wachter – Vanina Visani – María Alicia Gutiérrez – Mora Recalde – Mónica Muñiz – Carolina Ocar- Carolina Justo von Lurzer – Desire Cano – Magu Schavlzon – Noemi Fuhrer – Alejandro Navarez -Graciela Fernandez – Noelia Castaño – Silvina Sosto – María Florencia Actis – Carla Guarnieri – Patricia De Luca – Sara Elizabeth Estefanía Córdoba – Marita Perceval -Macarena Daverio – Silvia La Ruffa – Graciela Morgade – Adela Segarra – Carolina Gaillard – Mara Brawer – Las Mariposas AUGe y Red abolicionista Susi Betker – Colectiva Acá Estamos, Viedma Patagones – Actrices Comarca Viedma Patagones – Viviana García, secretaria de Cultura de la CTA A – Lucila González – Verónica Vidarte Asorey, Facultad de Periodismo de La Plata – Cynthia Pok, secretaria de Formación de la CTA A – Mariana Herrera Piñeiro – Laura Toledo – María Laura Farabello – Melina González -Elvira Onetto – Carolina Sancho – Valeria Bacigaluppe – Sonia Alejandra Gómez – Ana María Castel – Noemi Frenkel – Nico García Hume – Flavia Soldano Deheza – Norma Vera – Andrés Pabon – Alejo Ortiz – María José Gorozo – Vera Czemerinki – Ciro Seisas -Susana Varela – Aylen Bitti Diaz – María Julia Medin – Antonella Garilli – Daniela Pal -Nara Carreira.

#NiUnaMás

Informe femicidios 2025: el año del negacionismo de Estado

Por el Observatorio de Violencia Patriarcal Lucía Pérez

Femicidios y transfemicidios: 271

Tentativas de femicidios 243

Infancias huérfanas por femicidios 153

Femicidas suicidados 31

Marchas para exigir justicia 223

Si la única verdad es la realidad este 2025 es contundente. La cifra de 271 femicidios y transfemicidios no alcanza, sin embargo, a dar dimensión real de lo que significan estos crímenes en los que el Estado tiene una responsabilidad directa, que es justamente lo que nos advierte este año. La intervención sistémica y decidida, convertida en política de Estado, para negar la figura de femicidio es parte de esta realidad que deforma los datos y la información pública “hasta distorsionar esa verdad para amoldarla a su perspectiva”, tal cual no advierte Hanna Arendt en su libro Los orígenes del totalitarismo. El objetivo, nos alerta, Arendt, es que ya no podamos distinguir lo verdadero de lo falso.

Esta operación que fue definida conceptualmente como “negacionismo” es analizada en clave contemporánea por la filósofa italiana Donatella Di Cesare en su libro Si Auschwitz no es nada. “Los negacionistas -que operan como dobermans del pensamiento- que nos preguntan por una cifra -¿hay 6 millones de judíos exterminados por el Holocausto? ¿hay 30 mil desaparecidos por la dictadura Argentina?- no tienen una duda real. De hecho ni siquiera son dudas: son intervenciones políticas.” Lo que hacen con esa pregunta es negar o aminorar esos hechos. “Su pretensión es hacer pasar a las víctimas por farsantes, a los testigos por mentirosos y a los sobrevivientes por falsificadores”.

¿Por qué?

Responde Di Cesare: “porque los primeros en instalar la negación fueron los perpetradores de los crímenes cometidos”.

¿Hay entonces 271 femicidios y transfemicidios?

Sí y también hay más, que han quedado ocultos tras el procedimiento negacionista estatal destinado a disminuir la cifra y a dificultar el acceso a la información a los sistemas de control ciudadano, tales como los que realizamos en nuestro Observatorio.

Una posible conclusión: al aplicar este procedimiento negacionista a los femicidios y transfemicidios el Estado está confesando su participación.

Veamos cómo.

En Argentina este año se avanzó un paso más en el proceso negacionista: la construcción de las cifras que se adecuen al objetivo ideológico de quienes administran el Estado. Para lograrlo tienen a su favor el manejo total de las herramientas y la capacidad absoluta de trabajar en todos los campos hasta obtener el resultado deseado y a través de cada eslabón que compone al Estado:

Poder Judicial: Jugó un rol decisivo en esta operación al negar la figura de femicidio en casos concretos-el crimen de la periodista Griselda Blanco es uno de los más dramáticos ejemplos-, y recaratulando otros en instancias de apelación. El primero fue el de Lucía Pérez, justamente el que originó el primer Paro de Mujeres. No hay ni siquiera pudor en ocultar su intención.

En estos días de diciembre, además, la Corte Suprema de Justicia de la Nación deberá pronunciarse sobre el primer caso de femicidio que llega a esa instancia y ya se sabe que las opiniones de los jueces están divididas porque tuvieron que recurrir a la convocatoria de dos miembros más para que se expidan. El resultado incidirá en la aplicación de esa figura penal en todos los restantes.

Julieta González desapareció el Día de la Primavera de 2016. Tenía 21 años. Su cuerpo fue encontrado en un descampado de Cacheuta, Mendoza, atado de pies y manos y con un golpe en la cabeza. En la investigación judicial se encontraron rastros de piel del imputado bajo las uñas de Julieta, sangre de Julieta en su vehículo y búsquedas en internet que había hecho el sospechoso sobre si podía «detectar ADN de fetos en cadáveres» y «cómo deshacerse de un cuerpo», lo que reforzó la hipótesis de que la había matado al enterarse de que estaba embarazada. Todas pruebasque involucraron a Andrés Di Cesare, un joven de 26 años, hijo de un notable empresario local, con el que tenía una relación, aunque ambos tenían pareja. El tribunal de primera instancia consideró el crimen como homicidio simple y condenó a Di Cesare a 18 años de prisión. En la apelación fiscal el tribunal de Casación aplicó la figura de femicidio y lo condenó a reclusión perpetua. Apeló entonces la defensa y ahora es la Corte Suprema de Nación quien debe decidir si se aplica la figura o no. La duda: si está acreditada la relación entre la víctima y su victimario. En fallo de primera instancia que negó la figura femicidio el tribunal argumentó que “para que se configure la relación de pareja debe existir cierta singularidad, notoriedad y estabilidad entre los miembros de la misma, aun cuando se base en una relación fundamentalmente de contenido sexual. Esta referencia a lo sexual indefectiblemente debe llevar un cierto compromiso emocional puesto que de otro modo caemos en la mera genitalidad, lo que por cierto no permite por sí configurar el concepto de pareja”. (SIC) También se dedicó -como ya es costumbre y a pesar de que los tratados internacionales suscriptos por el Estado argentino lo impiden- a analizar la conducta de la víctima, a quien consideró “decidida, independiente y de personalidad extrovertida”, negando así la otra condición legal para aplicar esa figura: la de vulnerabilidad y desigualdad.

El solo hecho de que existan dudas en el máximo tribunal de justicia sobre la aplicación de la figura de femicidio en este caso ya debe considerarse una señal de alerta que debería movilizar a todo el movimiento de mujeres y diversidades como aquel 6 de junio de 2015, pero no: así estamos este 2025.

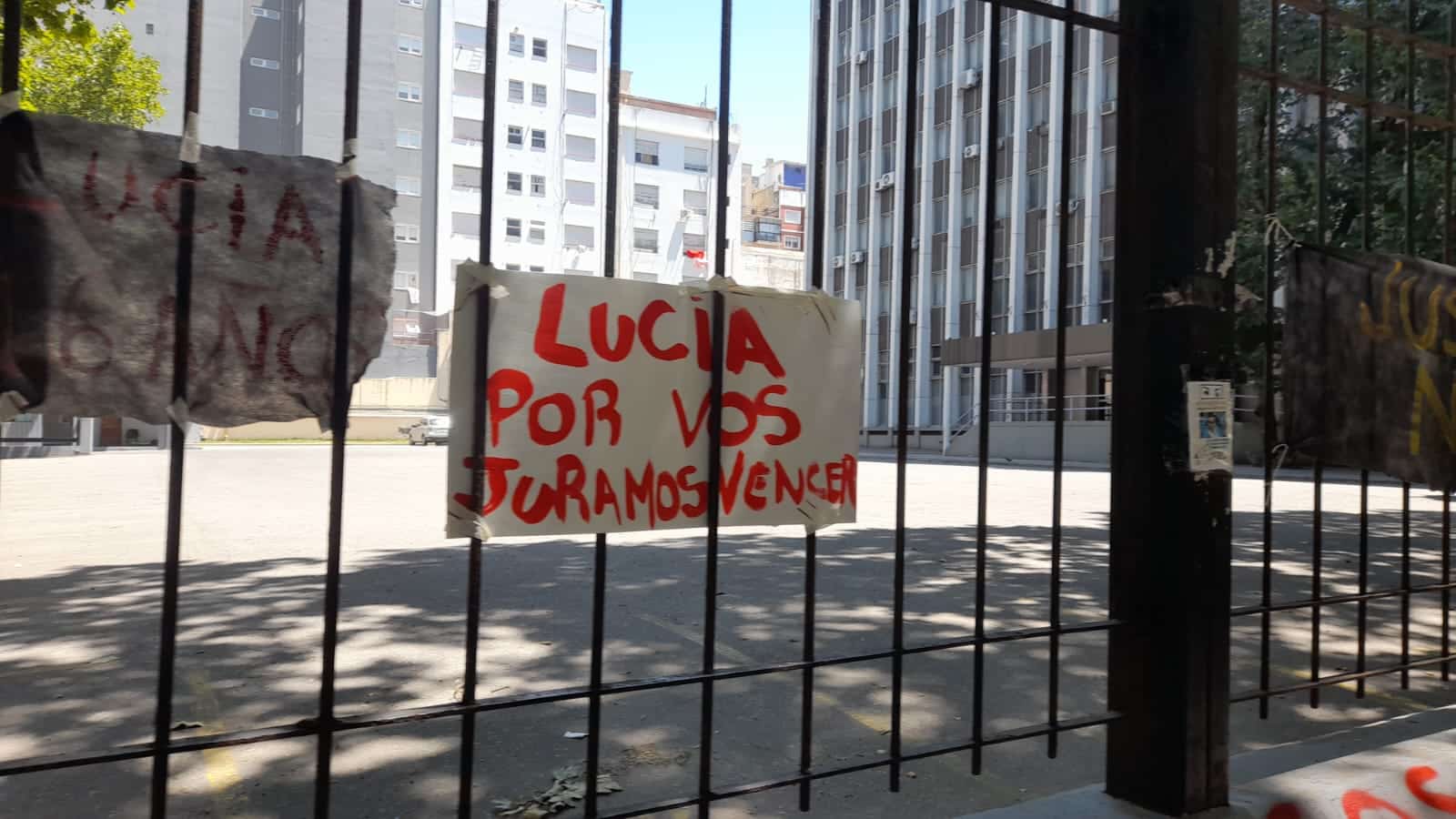

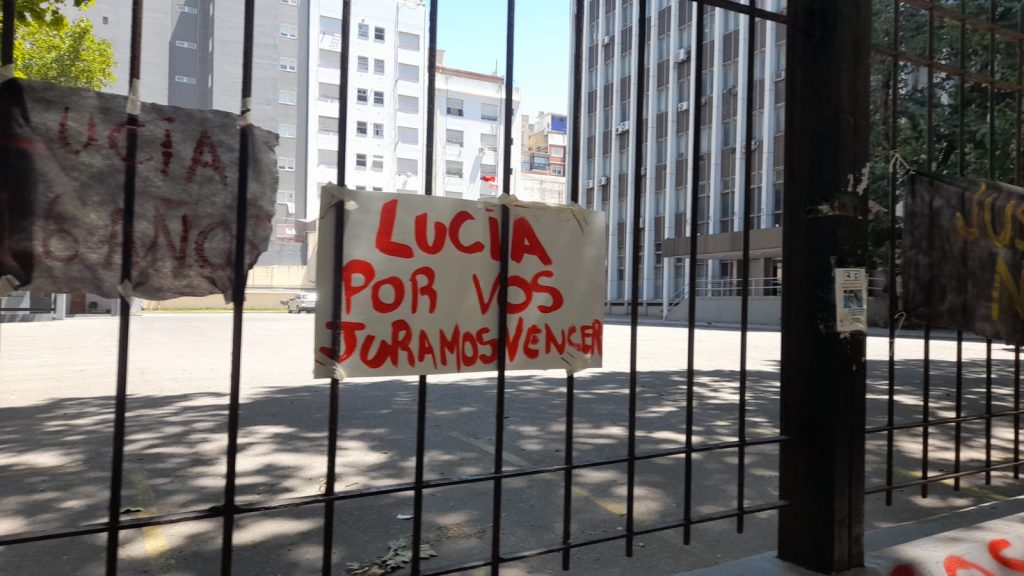

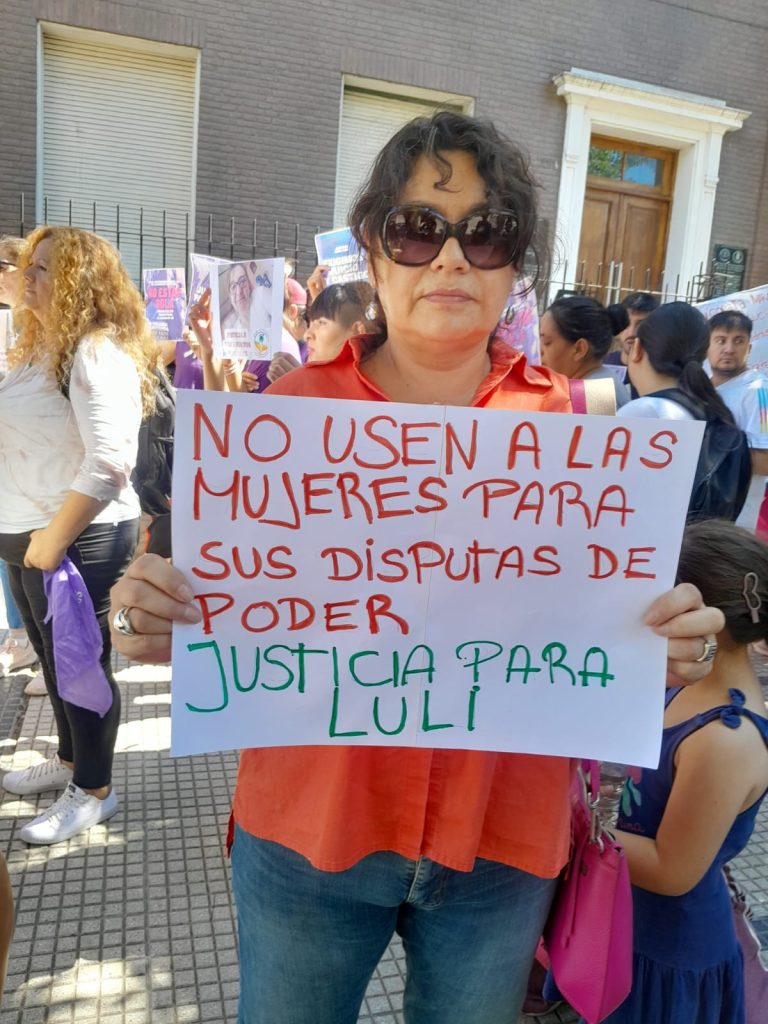

En la primera foto, parte de la acción llevada a cabo en Mar del Plata el último 31 de diciembre contra la libertad a uno de los responsables del femicidio de Lucía Pérez. En la segunda, el mismo día, imagen de la movilización de las mujeres en Tucumán por el sobreseimiento de los ex jugadores de Vélez Sarsfield acusados de violación.

Poder Legislativo: tiene en su agenda inmediata el tratamiento de leyes impulsadas por el Poder Ejecutivo, entre las más importante la que elimina del Código Penal la figura de femicidio, pero también la que criminaliza las “falsas denuncias”, aun cuando su incidencia es mínima en la realidad. No existen, por otro lado, ninguna iniciativa de la oposición para impulsar otro tipo de proyectos que aseguren las condiciones de contención y prevención de estas violencias. Ningún sector político trabajó en la declaración de emergencia de violencia de género ante el desmantelamiento de los escasos programas de ayuda a las víctimas, que han sufrido el mismo trato brutal que personas con discapacidad, por poner solo un ejemplo de sectores que han impuesto a los y las legisladoras la defensa de sus derechos a través de movilizaciones constantes y con claros reclamos que lograron así obtener el apoyo social necesario para presionar al Congreso, así como también iniciar amparos en la justicia que ayudaron a restablecer esos derechos: la motosierra es ilegal, hasta que el Congreso decida lo contrario.

Poder Ejecutivo: Este 2025 el Ministerio de Seguridad, a través del Sistema Integral de Estadísticas Criminales, dio a conocer las cifras correspondientes al año 2024. No figura ya el femicidio como delito. No hay datos oficiales, salvo el registro que da a conocer cada año la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de la Nación, que ha tenido que cambiar su sistema de contabilización de casos para adecuarlo a los compromisos internacionales, ya que hacerlo sólo a través de las caratulas judiciales implicaba validar el sesgo. Este año en el registro del Ministerio de Seguridad la violencia de género sólo está representada en el apartado “delitos contra la integridad sexual”, categoría penal donde se contabilizan, entre otros, las violaciones. En CABA aumentaron un 38%, cifra suficiente para encender la alarma, el grito, el reclamo.

Según los registros de nuestro Observatorio –que coinciden con lo que informó este noviembre la Defensoría del Pueblo de la Nación- las provincias más castigadas por los femicidios fueron Misiones, Neuquén, Santa Cruz, Chaco y Jujuy. En tanto los femicidios territoriales volvieron a golpear a Santa Fe (especialmente a Rosario) rozando los niveles de 2022, el año con mayor cantidad de víctimas.

Esta cartografía de la violencia femicida nos señala el dato que importa, la realidad que duele y la urgencia que nos interpela: la mayoría de las víctimas de esta violencia letal son las pobres. Lo señala también el informe de la Defensoría del Pueblo de la Nación (“En general, la mayoría de las víctimas de femicidio provienen de un estrato socioeconómico bajo.”) y lo determina la situación general que sufre esa población de mujeres y trans que ya no tiene ni los mismos derechos ni el mismo acceso a los mecanismos para garantizarlos que el resto de la población. La consecuencia es que tampoco tiene derecho a la vida. Lo que urge, entonces, es algo que hoy representa es la cifra que falta: la masiva solidaridad social de quienes, por sus privilegios de clase, pueden abrazar sus causas.

Año 2025

Femicidios por mes

Enero 31

Febrero 27

Marzo 27

Julio 27

Octubre 25

Junio 19

Abril 18

Agosto 18

Noviembre 18

Septiembre 16

Mayo 14

Diciembre 31

Funcionarios denunciados por violencia de género

Poder Ejecutivo 22

Poder Judicial 16

Fuerzas de Seguridad 12

Poder Legislativo 7

Iglesia Católica 4

TOTAL 61

Violaciones

| PROVINCIA | 2024 | 2023 | % de aumento | |

| CABA | 498 | 309 | 38% | |

| SAN LUIS | 61 | 52 | 18% | |

| CÓRDOBA | 261 | 229 | 12% | |

| CORRIENTES | 111 | 101 | 10% | |

| CHUBUT | 214 | 201 | 6% | |

| BUENOS AIRES | 2.307 | 2.242 | 3% |

Fuente: Estadísticas Criminales. Ministerio de Seguridad de la Nación

Femicidios territoriales

2025-2022

Santa Fe 104

Buenos Aires 35

Córdoba 4

Otras 10 provincias 11

TOTAL 154

#NiUnaMás

Lucía Pérez: la trama de la injusticia

“¿Por qué se procede de esta manera tan irregular y que revictimiza a esta familia una y otra vez para salvar a personas que se supone que son dos perejiles?” preguntó ayer el abogado Juan Pablo Gallego ante sucesivos cambios de carátulas, sospechosas reprogramaciones de fechas y maniobras que parecen revelar un entramado que busca la impunidad y la negación del femicidio de Lucía, que tenía 16 años. Ocurrió durante una audiencia en el que uno de los acusados pide salidas transitorias. El trasfondo de idas y venidas fue descripto por el abogado: “Lo que pasó es un hecho aberrante, que implicó la muerte atroz de una adolescente de 16 años en circunstancias probadas de narco criminalidad”.

Por Claudia Acuña

Hay que explicar lo inexplicable. Desde que el 8 de octubre de este año la Cámara de Casación modificó el segundo fallo por el crimen de Lucía Pérez para negar su femicidio se desató una catarata de maniobras –de alguna manera hay que llamarlas– para intentar liberar a sus femicidas.

El fallo de Casación confirmó la culpabilidad de Juan Pablo Offidani y Matías Farías y los condenó por los delitos de violación agravada por el uso de estupefacientes y por tratarse de una menor de edad, pero no por su crimen: Lucía simplemente se murió. Esta negación del femicidio tiene como consecuencia un disparate jurídico: por un lado, la familia apeló está decisión; pero al mismo tiempo esta apelación no puede avanzar hasta que no se determine el monto de la condena que le correspondería a Farías por esta nueva tipificación. Si es complicado de comprender, imagínense lo que significa para esta familia soportar lo que la obliga a padecer el Poder Judicial. A saber:

- Para poder determinar el monto de la pena que le correspondería a Farías –que en el segundo fallo y luego del juicio anulado había sido condenado por femicidio y por lo tanto a prisión perpetua– podría corresponderle entonces entre 8 y 20 años de prisión. Para establecer exactamente cuánto, de acuerdo a la evaluación de atenuantes y agravantes, se inventó un tribunal compuesto por tres jueces de diferentes juzgados. Serán los responsables de la audiencia de Cesura que, según dictaminó luego de una audiencia donde acordó con las partes –querella y defensa– cómo sería el procedimiento, se realizará el 29 de abril de 2026 y durante tres días.

- Imagen de la audiencia. A la izquierda, el abogado Juan Pablo Gallego. Arriba, la foto principal, la movilización que acompañó a la familia.

- Unos días después la familia recibió una notificación que le comunicaba que esa audiencia se adelantaba a septiembre. Como su abogado, Juan Pablo Gallego, no estaba ni enterado de esta anticipación –y además se encontraba en España para la fecha pautada– se presentó un escrito denunciado esta irregularidad y solicitando se mantenga lo debidamente acordado: 29 de abril de 2026. Así será.

- Un mes después hubo otra novedad: el nuevo fiscal –cuyo rol se supone que es acusatorio– pidió el cese de la prisión de Farías, aun cuando las instancias de apelación y de establecimiento del nuevo monto de pena estaban pendientes de resolución.

- Unos días después llegó el turno de Offidani: solicitó salidas transitorias. La audiencia que se realizó este miércoles en los tribunales de Mar del Plata fue para decidir si las otorgaban o no.

En esa audiencia el doctor Gallego sintetizó lo que todo este proceder judicial despierta como duda “¿por qué se procede de esta manera tan irregular y que revictimiza a esta familia una y otra vez para salvar a personas que se supone que son dos perejiles? ¿Hay algo más detrás de esta causa que permite forzar tanto los procedimientos judiciales? Si nosotros, como parte querellante, no renunciamos a que se le aplique a ambos la figura de femicidio y eso está todavía en trámite, ¿qué se busca con esto? ¿Qué se fuguen antes de que se resuelva la cuestión central?”

Como respuesta la doctora Romina Merino, abogada defensora de Offidani, propuso: “Miremos para adelante”.

El doctor Gallego replicó:

“Nosotros no vamos a dejar de mirar lo que pasó porque lo que pasó es un hecho aberrante, que implicó la muerte atroz de una adolescente de 16 años en circunstancias probadas de narco criminalidad y eso implica una doble responsabilidad del Estado: por tratarse de una menor y por estar frente a una banda que vendía drogas en la puerta de un colegio, delito por el que cumplen una condena ratificada”.

El juez de garantías que debe evaluar el pedido de Offidani tiene ahora cinco días para determinar si cumple o no con los procedimientos necesarios para obtener los beneficios de la libertad transitoria.

En tanto la familia de Lucía sigue esperando justicia.

Matías, el hermano de Lucía y sus padres Guillermo y Marta.

#NiUnaMás

Adiós a Claudia Rodríguez: la Trans andina que propuso politizar el amor

Referente del movimiento trans latinoamericano, activista, poeta, escritora y tanto más, escribió sobre su infancia, la militancia trans, la vida sexual y se autoproclamó Miss Sida en 2007. Claudia Falleció este 29 de Noviembre. Su pelea incluyó al pueblo mapuche, la educación pública, los sin techo, y planteó siempre una filosa crítica al neoliberalismo, que quita posibilidades de vida y las transforma solo en posibilidad de consumo. En uno de sus viajes a la Argentina compartió con la revista MU sus ideas sobre el orgasmo, el feminismo sin resentimiento, la creación, y por qué hay que politizar el amor. Un modo de homenajearla, de recordarla, y a la vez de volver a estar en contacto con un pensamiento y una acción que dejan una sensible huella cultural, artística y política.

Por María del Carmen Varela

Foto: Lina Etchesuri

ActualidadHace 3 semanas

ActualidadHace 3 semanasInvasión a Venezuela: la verdad detrás del botín

NotaHace 4 semanas

NotaHace 4 semanasMatar por matar: la violencia policial porteña y el crimen en Lugano de Gabriel González

PortadaHace 6 días

PortadaHace 6 díasGesta por el agua: Mendoza se moviliza a Uspallata contra la avanzada megaminera

ExtractivismoHace 4 semanas

ExtractivismoHace 4 semanasProyecto Litio: un ojo de la cara (video)

ActualidadHace 2 semanas

ActualidadHace 2 semanasIncendios en Chubut: “Se está quemando nuestra historia”