#NiUnaMás

El juicio al revés

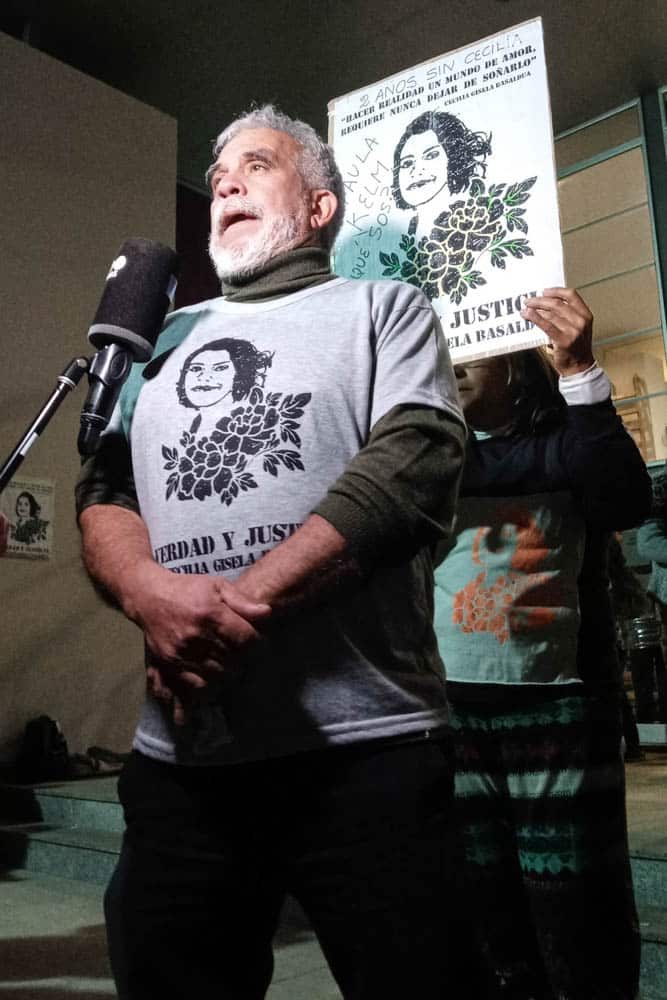

La madre de la víctima y la del acusado, contra la impunidad. Lucas Bustos, único imputado por el femicidio de Cecilia Basaldúa, fue absuelto el 1º de julio. La decisión fue celebrada por la familia de la víctima que consideraba a Bustos inocente, o “perejil”. Tras el veredicto la madre de Cecilia dio un fuerte abrazo a la madre del acusado. MU las reunió en esta nota. Lo que las une: la lucha contra la impunidad, la complicidad policial y de la fiscalía, que deberá ser investigada. Y lo que resta para saber el trasfondo del crimen y que exista verdadera justicia. Por Bernardina Rosini.

Las dos tienen casi la misma altura, son pequeñas, menudas. Tienen, también, el mismo nombre: Susana. Una de ellas cuenta que su nombre se refiere a la alegría. Busco, es verdad: alegría y flor de loto, flor que sobrevive en entornos difíciles, en el agua pantanosa.

Agua turbia. Justamente el codo de río donde encontraron el cuerpo de Cecilia Basaldúa no es un lugar donde se vaya a pasear, a darse un baño. Cecilia estuvo desaparecida 20 días en Córdoba, donde había decidido asentarse después de un largo recorrido por Latinoamérica, para escribir un libro sobre esa experiencia viajera. En medio de la pandemia, el 25 de abril de 2020 su cuerpo sin vida apareció con signos de abuso sexual y estrangulamiento.

Sus padres, Daniel y Susana habían viajado a Capilla del Monte el día anterior para participar de las actividades de búsqueda y presenciar los operativos. La fiscal a cargo de la investigación del crimen era Paula Kelm. La familia denuncia que se encargó desde el primer momento de manipular la causa: los testimonios, las pruebas, las líneas de investigación. La última persona que la vio con vida, Mario Mainardi, dueño de la casa donde Cecilia se estaba alojando, no fue investigado como sospechoso. Sin embargo, pudo averiguar la familia Basaldúa, él regaló y vendió pertenencias de Cecilia en los días siguientes; en su casa dieron positivo once puntos de luminol -sustancia que revela la presencia de rastros de sangre-; borró los mensajes de su celular; pintó la casa; y se mudó repentinamente a Rosario.

Susana, mamá de Cecilia, pidió desde el primer momento que se lo investigara, y a través de él, que se haga justicia, y también verdad. Por eso está sentada junto a otra Susana, la mamá de Lucas Bustos, el joven que fue detenido por la fiscal, aun cuando la única prueba en su contra era el testimonio de oficiales de la policía que dijeron que lo habían escuchado confesar el crimen. La fiscal no esperó resultados de pruebas de ADN ni obtener algún otro indicio que demostrara siquiera algún encuentro entre Lucas y Cecilia. Cerró la investigación y la elevó a juicio. La familia de Cecilia no acompañó la acusación, entonces esta historia empieza con lo insólito: un juicio en el que la querella y la defensa estaban de acuerdo. Y del otro lado, la impunidad.

Susana Villarreal nació en Córdoba capital hace 67 años y cuando pisaba los 30 se trasladó a unos 100 kilómetros, a las afueras de Capilla del Monte. Vive camino a Los Mogotes, una zona rural a la vera del río Calabalumba. Allí, con su marido crio a sus nueve hijos. Cuenta todo esto mientras la jornada final del juicio que tiene como único imputado de homicidio a su hijo menor se toma un receso. Está acompañada de sus hijas, al igual que en las jornadas anteriores; discreta, siempre silenciosa, de mirada gentil.

El juicio llevó exactamente dos meses: se inició el pasado 3 de mayo. Desde ese entonces venía sucediendo lo que se esperaba de este proceso: la exhibición de la debilidad de las pruebas que sostienen la acusación contra su hijo Lucas Bustos; y las irregularidades de la investigación que encabezó, en general, la fiscal Paula Kelm.

Dice que no cree en la justicia, mucho menos en esta fiscal: la misma Kelm que cerró la investigación con Lucas como único sospechoso, ya metió preso a su hijo mayor por un supuesto robo de celular que, asegura la madre, no se cometió. “Sigue preso, sí. Yo sé que no fue él. Tenía trabajo estable, tenía un sueldo. No va a entrar a una casa para robar un celular. No somos gente violenta, para nada. Conozco a mis hijos: sé que Lucas es incapaz de matar a alguien”, dice a MU.

Lucas tiene 24 años, es peón de albañil y ayudaba a su hermano en la construcción de su casa al momento en que la policía fue a buscarlo. No habló en todo el juicio: solo cumplió con la formalidad de dar sus datos biográficos al Tribunal en la sesión de apertura y responder aquellas preguntas que los jueces hicieron “con el fin de conocerlo”: consultaron sobre sus consumos de alcohol y sustancias. La siguiente pregunta fue si era beneficiario de algún plan social. Y eso fue todo.

La libertad perdida

Susana Reyes tiene 65 años, nació en Salta. A los 19 años se mudó a Buenos Aires. Habla de una infancia maravillosa, dice que la fuerza que tiene se debe a que creció feliz en su tierra norteña. Tuvo cuatro hijos; Cecilia Basaldúa, la mayor.

Trabaja en el Ministerio de Educación de la ciudad de Buenos Aires, pero cuando los niños eran pequeños, era cajera en un supermercado. Por entonces imaginaba la infancia de sus hijos en la ciudad: quería que tuvieran actividades. Probó con clases de baile, pero a Cecilia no le interesaba bailar. Una tarde de verano la vio en el patio repetir los movimientos de una película de arte marcial y acto seguido la anotó, a sus 8 años, en clases de Taekwondo. A los 15 Cecilia ya ostentaba el cinturón negro de la disciplina. Después vino el hockey sobre césped y hielo. En esta última modalidad llegó a integrar la Selección Argentina. “Era ágil como el viento”, describe su madre. Con la Selección viajó a México a competir y decidió quedarse para iniciar un viaje por Latinoamérica. Así, la deportista devino mochilera.

Susana siempre alentó a que Cecilia explorara sus facetas, “que vaya hacia donde quisiera ir”. Cecilia se lo agradecía cada tanto, a la distancia, a través de mensajes de Facebook. Podía compartir con su mamá lo que se iba encontrando, el mundo que la sorprendía. Cinco años recorriendo pueblos, ciudades, montes, islas y ríos… Quería tomarse un tiempo y escribir un libro sobre esa experiencia. Con ese objetivo se fue a Capilla del Monte en marzo de 2020, donde la agarró la pandemia.

“El último mensaje que le envié a Cecilia fue una oración de la Virgen de Guadalupe, la virgen mestiza de origen mexicano, al iniciar su viaje me envió un rosario de la virgencita”, dice su mamá.

Ese mensaje no tuvo respuesta.

En Capilla

La desaparición y muerte de Cecilia ocurrió en un momento particularmente desfavorable: recién declarada la pandemia y decretado el aislamiento obligatorio. Inmovilidad y recursos dispuestos a un único efecto. Desprotección, dificultad para comunicarse, para trasladarse. Miedo y confusión. El accionar de la fiscal Paula Kelm y del cuerpo policial local se evidenciaba antojadizo e impune. La fiscal no sintió necesidad de recorrer el terreno del caso que investigaba; la policía judicial no intervino y la policía local se ocupó del procedimiento. A su manera.

“La investigación la dirigía yo”, alardeó el comisario Diego Bracamonte a la hora de dar testimonio. Unos días después el juicio entró en una pausa por la presentación de las abogadas de la familia Basaldúa de una prueba considerada “trascendental”: a pocos días de la desaparición de Cecilia y a 600 metros de donde se halló finalmente su cuerpo, una familia denunció ante la policía de Capilla del Monte que había encontrado en una casa deshabitada que es de su propiedad una habitación con manchas de sangre en la cama, un colchón, sábanas y hasta un velador. Realizaron la denuncia y, comandada por Bracamonte, la policía se acercó y tomó muestras. Pero la fiscalía no dio curso a la investigación y los análisis sobre las muestras nunca se hicieron.

Susana, la mamá de Lucas, recuerda esa mañana temprana en la que tres patrulleros llegaron a su casa. Los policías preguntaban si habían visto a alguien sospechoso por aquella zona. Allá, tan distantes del pueblo, los Bustos no habían visto nada raro. A la tarde la policía regresó para, supuestamente, tomar una declaración formal y dejarla asentada en la comisaría. Se llevaron a dos de los hermanos: Santiago y Lucas.

“Mi hijo menor es mi tesoro, lo dejaron detenido y yo no podía verlo. Su hermano me contó temblando que escuchaba desde otra habitación de la comisaría los golpes que le daban. Pretendían que reconozca algo que no había hecho”, relata.

Lucas estuvo dos años preso.

Mientras tanto, el director provincial de Defensa Civil, Diego Concha –funcionario de larga trayectoria local– renunció y quedó detenido inmediatamente por una denuncia de abuso sexual a una joven bombera que posteriormente se quitó la vida. Se sumó a la denuncia de una ex pareja que señaló que le había gatillado un arma en la cabeza en medio de una discusión. Recientemente se solicitó se coteje el ADN de Concha por el caso de un femicidio ocurrido en 2015.

Otro de los policías involucrados en la investigación, el oficial Ariel Zárate, testificó de manera virtual en el juicio por encontrarse detenido en otra causa, por “robo, lesiones leves calificadas y privación ilegítima de la libertad” a una joven de 21 años.

Mientras esta nota se escribe, el comisario inspector Diego Bracamonte fue desplazado de sus funciones y se pide su procesamiento por encubrimiento. Días atrás falleció un hombre de 36 años en el vestíbulo de la comisaría de La Falda: se publicaron videos de agentes policiales dándole una golpiza a ese hombre que padecía un brote psicótico.

En Capilla del Monte se repite: no son casos aislados. Se trata de una red de impunidad que funciona regionalmente, en sintonía con la fiscalía.

La fuerza y la presencia

Hay distintas formas de concebir la fuerza. Amador Fernández Savater escribió un libro llamado La fuerza de los débiles motivado por la pregunta sobre aquellos movimientos que no teniendo el poder, la superioridad numérica, los recursos, la estructura, sin embargo logran incidir, generar un cambio e incluso vencer a los poderosos.

¿Cómo ellas pudieron lograr atravesar el sistema policial y judicial corrupto de Punilla, sortear un proceso trucho y liberar a Lucas tras dos años preso injustamente? Amador señala que la fuerza de los débiles radica en el plus de fuerza que otorga, como base, la activación de lo propio. Cuando uno pelea por sí mismo, para sí mismo y por los suyos. Por otro lado, la potencia de la sensibilidad, de la solidaridad, de la empatía: el otro me importa. Esto sostenido por los vínculos, que acogen, sostienen y apoyan.

Y los padres de Cecilia lo han tenido claro: localmente conformaron “La Mesa de Trabajo por Verdad y Justicia por Cecilia Basaldúa”, además son parte del grupo “Familiares Sobrevivientes de Femicidios” con quienes se reúnen mensualmente en Plaza de Mayo para compartir experiencias, información, sentires, la visibilización de los casos y las demandas al Estado.

Los días que duró el juicio, en las afueras de los tribunales de Cruz del Eje hubo acampe feminista, olla popular, batucada, performances y radio abierta.

Susana Villarreal, horas antes del veredicto dijo que dejaba la suerte de su hijo en manos de Dios, que para ellos la justicia no está, pero sí puede estar la protección del cielo. Mientras lo decía las puertas de Tribunales temblaban: son bombos, cantos, bailes y golpes sobre las ventanas. “Ahora, ahora, resulta indispensable, justicia por Cecilia, el Estado es responsable”.

Al concluir los alegatos finales, la madre de Cecilia quiso decir unas palabras. La sangre india de la que se jacta hizo lo suyo. Señalando al fiscal Sergio Cuello planteó: “Esto fue un mamarracho. Sostuvo el pedido de perpetua para un joven inocente, sin tener pruebas. Nunca las tuvieron. Faltó a su palabra, prometió que iríamos hacia la verdad. Voy a pedir un juicio político para vos”.

Hay, también, distintas formas de concebir la muerte. Esta fue una. Susana Reyes cuenta que practicar yoga le ayuda mucho: años atrás la había sacado de una depresión por la pérdida de su padre. Que por la pandemia, las clases se hacen en la plaza. Que se acuesta, respira, mira moverse el verde allá arriba. Cierra los ojos, inmóvil como una montaña. Siente, de pronto, la presencia de Cecilia.

#NiUnaMás

Informe femicidios 2025: el año del negacionismo de Estado

Por el Observatorio de Violencia Patriarcal Lucía Pérez

Femicidios y transfemicidios: 271

Tentativas de femicidios 243

Infancias huérfanas por femicidios 153

Femicidas suicidados 31

Marchas para exigir justicia 223

Si la única verdad es la realidad este 2025 es contundente. La cifra de 271 femicidios y transfemicidios no alcanza, sin embargo, a dar dimensión real de lo que significan estos crímenes en los que el Estado tiene una responsabilidad directa, que es justamente lo que nos advierte este año. La intervención sistémica y decidida, convertida en política de Estado, para negar la figura de femicidio es parte de esta realidad que deforma los datos y la información pública “hasta distorsionar esa verdad para amoldarla a su perspectiva”, tal cual no advierte Hanna Arendt en su libro Los orígenes del totalitarismo. El objetivo, nos alerta, Arendt, es que ya no podamos distinguir lo verdadero de lo falso.

Esta operación que fue definida conceptualmente como “negacionismo” es analizada en clave contemporánea por la filósofa italiana Donatella Di Cesare en su libro Si Auschwitz no es nada. “Los negacionistas -que operan como dobermans del pensamiento- que nos preguntan por una cifra -¿hay 6 millones de judíos exterminados por el Holocausto? ¿hay 30 mil desaparecidos por la dictadura Argentina?- no tienen una duda real. De hecho ni siquiera son dudas: son intervenciones políticas.” Lo que hacen con esa pregunta es negar o aminorar esos hechos. “Su pretensión es hacer pasar a las víctimas por farsantes, a los testigos por mentirosos y a los sobrevivientes por falsificadores”.

¿Por qué?

Responde Di Cesare: “porque los primeros en instalar la negación fueron los perpetradores de los crímenes cometidos”.

¿Hay entonces 271 femicidios y transfemicidios?

Sí y también hay más, que han quedado ocultos tras el procedimiento negacionista estatal destinado a disminuir la cifra y a dificultar el acceso a la información a los sistemas de control ciudadano, tales como los que realizamos en nuestro Observatorio.

Una posible conclusión: al aplicar este procedimiento negacionista a los femicidios y transfemicidios el Estado está confesando su participación.

Veamos cómo.

En Argentina este año se avanzó un paso más en el proceso negacionista: la construcción de las cifras que se adecuen al objetivo ideológico de quienes administran el Estado. Para lograrlo tienen a su favor el manejo total de las herramientas y la capacidad absoluta de trabajar en todos los campos hasta obtener el resultado deseado y a través de cada eslabón que compone al Estado:

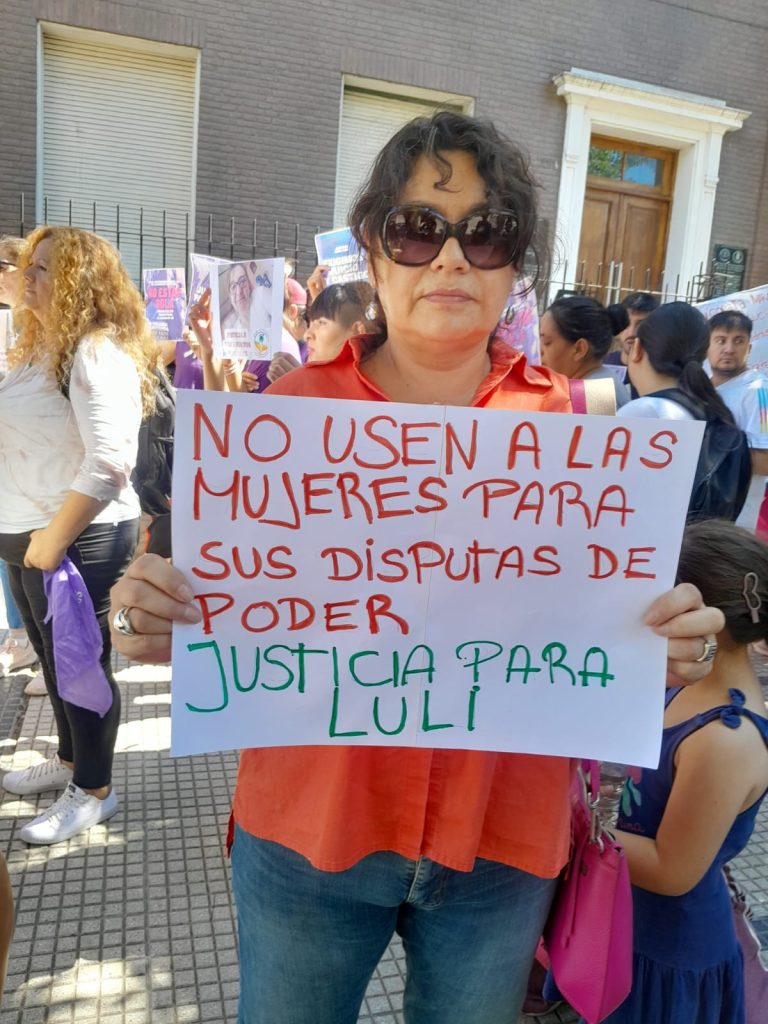

Poder Judicial: Jugó un rol decisivo en esta operación al negar la figura de femicidio en casos concretos-el crimen de la periodista Griselda Blanco es uno de los más dramáticos ejemplos-, y recaratulando otros en instancias de apelación. El primero fue el de Lucía Pérez, justamente el que originó el primer Paro de Mujeres. No hay ni siquiera pudor en ocultar su intención.

En estos días de diciembre, además, la Corte Suprema de Justicia de la Nación deberá pronunciarse sobre el primer caso de femicidio que llega a esa instancia y ya se sabe que las opiniones de los jueces están divididas porque tuvieron que recurrir a la convocatoria de dos miembros más para que se expidan. El resultado incidirá en la aplicación de esa figura penal en todos los restantes.

Julieta González desapareció el Día de la Primavera de 2016. Tenía 21 años. Su cuerpo fue encontrado en un descampado de Cacheuta, Mendoza, atado de pies y manos y con un golpe en la cabeza. En la investigación judicial se encontraron rastros de piel del imputado bajo las uñas de Julieta, sangre de Julieta en su vehículo y búsquedas en internet que había hecho el sospechoso sobre si podía «detectar ADN de fetos en cadáveres» y «cómo deshacerse de un cuerpo», lo que reforzó la hipótesis de que la había matado al enterarse de que estaba embarazada. Todas pruebasque involucraron a Andrés Di Cesare, un joven de 26 años, hijo de un notable empresario local, con el que tenía una relación, aunque ambos tenían pareja. El tribunal de primera instancia consideró el crimen como homicidio simple y condenó a Di Cesare a 18 años de prisión. En la apelación fiscal el tribunal de Casación aplicó la figura de femicidio y lo condenó a reclusión perpetua. Apeló entonces la defensa y ahora es la Corte Suprema de Nación quien debe decidir si se aplica la figura o no. La duda: si está acreditada la relación entre la víctima y su victimario. En fallo de primera instancia que negó la figura femicidio el tribunal argumentó que “para que se configure la relación de pareja debe existir cierta singularidad, notoriedad y estabilidad entre los miembros de la misma, aun cuando se base en una relación fundamentalmente de contenido sexual. Esta referencia a lo sexual indefectiblemente debe llevar un cierto compromiso emocional puesto que de otro modo caemos en la mera genitalidad, lo que por cierto no permite por sí configurar el concepto de pareja”. (SIC) También se dedicó -como ya es costumbre y a pesar de que los tratados internacionales suscriptos por el Estado argentino lo impiden- a analizar la conducta de la víctima, a quien consideró “decidida, independiente y de personalidad extrovertida”, negando así la otra condición legal para aplicar esa figura: la de vulnerabilidad y desigualdad.

El solo hecho de que existan dudas en el máximo tribunal de justicia sobre la aplicación de la figura de femicidio en este caso ya debe considerarse una señal de alerta que debería movilizar a todo el movimiento de mujeres y diversidades como aquel 6 de junio de 2015, pero no: así estamos este 2025.

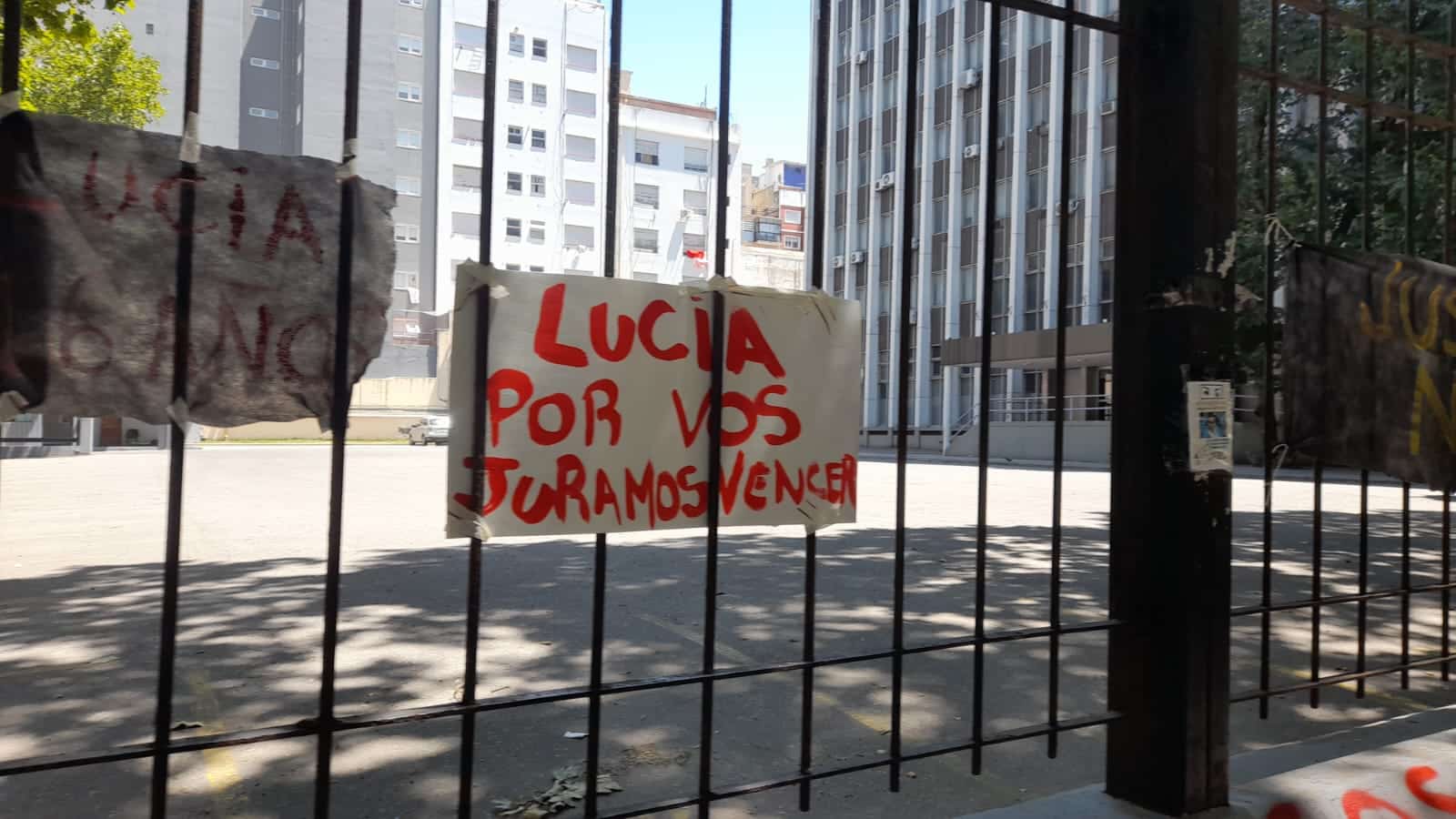

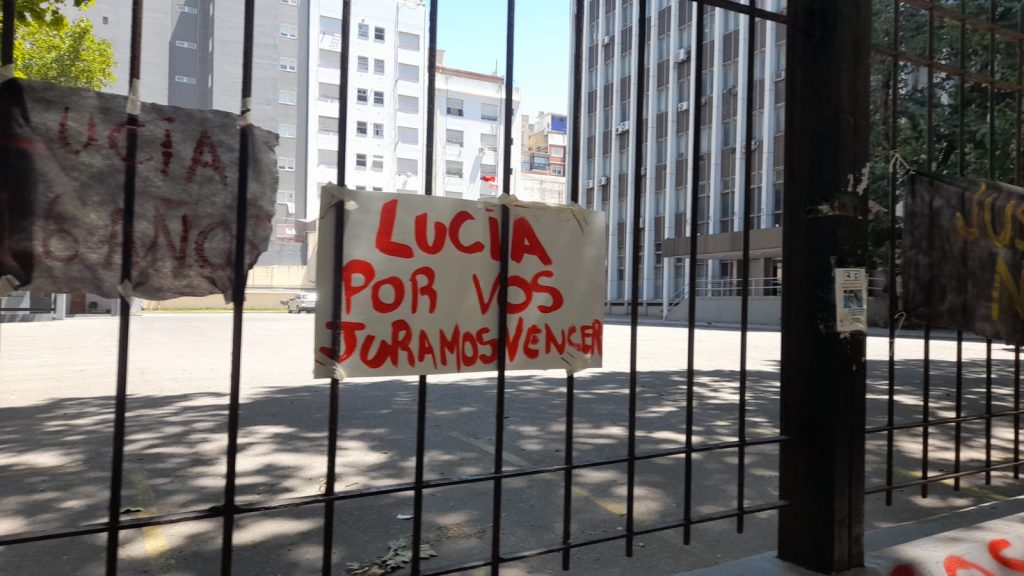

En la primera foto, parte de la acción llevada a cabo en Mar del Plata el último 31 de diciembre contra la libertad a uno de los responsables del femicidio de Lucía Pérez. En la segunda, el mismo día, imagen de la movilización de las mujeres en Tucumán por el sobreseimiento de los ex jugadores de Vélez Sarsfield acusados de violación.

Poder Legislativo: tiene en su agenda inmediata el tratamiento de leyes impulsadas por el Poder Ejecutivo, entre las más importante la que elimina del Código Penal la figura de femicidio, pero también la que criminaliza las “falsas denuncias”, aun cuando su incidencia es mínima en la realidad. No existen, por otro lado, ninguna iniciativa de la oposición para impulsar otro tipo de proyectos que aseguren las condiciones de contención y prevención de estas violencias. Ningún sector político trabajó en la declaración de emergencia de violencia de género ante el desmantelamiento de los escasos programas de ayuda a las víctimas, que han sufrido el mismo trato brutal que personas con discapacidad, por poner solo un ejemplo de sectores que han impuesto a los y las legisladoras la defensa de sus derechos a través de movilizaciones constantes y con claros reclamos que lograron así obtener el apoyo social necesario para presionar al Congreso, así como también iniciar amparos en la justicia que ayudaron a restablecer esos derechos: la motosierra es ilegal, hasta que el Congreso decida lo contrario.

Poder Ejecutivo: Este 2025 el Ministerio de Seguridad, a través del Sistema Integral de Estadísticas Criminales, dio a conocer las cifras correspondientes al año 2024. No figura ya el femicidio como delito. No hay datos oficiales, salvo el registro que da a conocer cada año la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de la Nación, que ha tenido que cambiar su sistema de contabilización de casos para adecuarlo a los compromisos internacionales, ya que hacerlo sólo a través de las caratulas judiciales implicaba validar el sesgo. Este año en el registro del Ministerio de Seguridad la violencia de género sólo está representada en el apartado “delitos contra la integridad sexual”, categoría penal donde se contabilizan, entre otros, las violaciones. En CABA aumentaron un 38%, cifra suficiente para encender la alarma, el grito, el reclamo.

Según los registros de nuestro Observatorio –que coinciden con lo que informó este noviembre la Defensoría del Pueblo de la Nación- las provincias más castigadas por los femicidios fueron Misiones, Neuquén, Santa Cruz, Chaco y Jujuy. En tanto los femicidios territoriales volvieron a golpear a Santa Fe (especialmente a Rosario) rozando los niveles de 2022, el año con mayor cantidad de víctimas.

Esta cartografía de la violencia femicida nos señala el dato que importa, la realidad que duele y la urgencia que nos interpela: la mayoría de las víctimas de esta violencia letal son las pobres. Lo señala también el informe de la Defensoría del Pueblo de la Nación (“En general, la mayoría de las víctimas de femicidio provienen de un estrato socioeconómico bajo.”) y lo determina la situación general que sufre esa población de mujeres y trans que ya no tiene ni los mismos derechos ni el mismo acceso a los mecanismos para garantizarlos que el resto de la población. La consecuencia es que tampoco tiene derecho a la vida. Lo que urge, entonces, es algo que hoy representa es la cifra que falta: la masiva solidaridad social de quienes, por sus privilegios de clase, pueden abrazar sus causas.

Año 2025

Femicidios por mes

Enero 31

Febrero 27

Marzo 27

Julio 27

Octubre 25

Junio 19

Abril 18

Agosto 18

Noviembre 18

Septiembre 16

Mayo 14

Diciembre 31

Funcionarios denunciados por violencia de género

Poder Ejecutivo 22

Poder Judicial 16

Fuerzas de Seguridad 12

Poder Legislativo 7

Iglesia Católica 4

TOTAL 61

Violaciones

| PROVINCIA | 2024 | 2023 | % de aumento | |

| CABA | 498 | 309 | 38% | |

| SAN LUIS | 61 | 52 | 18% | |

| CÓRDOBA | 261 | 229 | 12% | |

| CORRIENTES | 111 | 101 | 10% | |

| CHUBUT | 214 | 201 | 6% | |

| BUENOS AIRES | 2.307 | 2.242 | 3% |

Fuente: Estadísticas Criminales. Ministerio de Seguridad de la Nación

Femicidios territoriales

2025-2022

Santa Fe 104

Buenos Aires 35

Córdoba 4

Otras 10 provincias 11

TOTAL 154

#NiUnaMás

Lucía Pérez: la trama de la injusticia

“¿Por qué se procede de esta manera tan irregular y que revictimiza a esta familia una y otra vez para salvar a personas que se supone que son dos perejiles?” preguntó ayer el abogado Juan Pablo Gallego ante sucesivos cambios de carátulas, sospechosas reprogramaciones de fechas y maniobras que parecen revelar un entramado que busca la impunidad y la negación del femicidio de Lucía, que tenía 16 años. Ocurrió durante una audiencia en el que uno de los acusados pide salidas transitorias. El trasfondo de idas y venidas fue descripto por el abogado: “Lo que pasó es un hecho aberrante, que implicó la muerte atroz de una adolescente de 16 años en circunstancias probadas de narco criminalidad”.

Por Claudia Acuña

Hay que explicar lo inexplicable. Desde que el 8 de octubre de este año la Cámara de Casación modificó el segundo fallo por el crimen de Lucía Pérez para negar su femicidio se desató una catarata de maniobras –de alguna manera hay que llamarlas– para intentar liberar a sus femicidas.

El fallo de Casación confirmó la culpabilidad de Juan Pablo Offidani y Matías Farías y los condenó por los delitos de violación agravada por el uso de estupefacientes y por tratarse de una menor de edad, pero no por su crimen: Lucía simplemente se murió. Esta negación del femicidio tiene como consecuencia un disparate jurídico: por un lado, la familia apeló está decisión; pero al mismo tiempo esta apelación no puede avanzar hasta que no se determine el monto de la condena que le correspondería a Farías por esta nueva tipificación. Si es complicado de comprender, imagínense lo que significa para esta familia soportar lo que la obliga a padecer el Poder Judicial. A saber:

- Para poder determinar el monto de la pena que le correspondería a Farías –que en el segundo fallo y luego del juicio anulado había sido condenado por femicidio y por lo tanto a prisión perpetua– podría corresponderle entonces entre 8 y 20 años de prisión. Para establecer exactamente cuánto, de acuerdo a la evaluación de atenuantes y agravantes, se inventó un tribunal compuesto por tres jueces de diferentes juzgados. Serán los responsables de la audiencia de Cesura que, según dictaminó luego de una audiencia donde acordó con las partes –querella y defensa– cómo sería el procedimiento, se realizará el 29 de abril de 2026 y durante tres días.

- Imagen de la audiencia. A la izquierda, el abogado Juan Pablo Gallego. Arriba, la foto principal, la movilización que acompañó a la familia.

- Unos días después la familia recibió una notificación que le comunicaba que esa audiencia se adelantaba a septiembre. Como su abogado, Juan Pablo Gallego, no estaba ni enterado de esta anticipación –y además se encontraba en España para la fecha pautada– se presentó un escrito denunciado esta irregularidad y solicitando se mantenga lo debidamente acordado: 29 de abril de 2026. Así será.

- Un mes después hubo otra novedad: el nuevo fiscal –cuyo rol se supone que es acusatorio– pidió el cese de la prisión de Farías, aun cuando las instancias de apelación y de establecimiento del nuevo monto de pena estaban pendientes de resolución.

- Unos días después llegó el turno de Offidani: solicitó salidas transitorias. La audiencia que se realizó este miércoles en los tribunales de Mar del Plata fue para decidir si las otorgaban o no.

En esa audiencia el doctor Gallego sintetizó lo que todo este proceder judicial despierta como duda “¿por qué se procede de esta manera tan irregular y que revictimiza a esta familia una y otra vez para salvar a personas que se supone que son dos perejiles? ¿Hay algo más detrás de esta causa que permite forzar tanto los procedimientos judiciales? Si nosotros, como parte querellante, no renunciamos a que se le aplique a ambos la figura de femicidio y eso está todavía en trámite, ¿qué se busca con esto? ¿Qué se fuguen antes de que se resuelva la cuestión central?”

Como respuesta la doctora Romina Merino, abogada defensora de Offidani, propuso: “Miremos para adelante”.

El doctor Gallego replicó:

“Nosotros no vamos a dejar de mirar lo que pasó porque lo que pasó es un hecho aberrante, que implicó la muerte atroz de una adolescente de 16 años en circunstancias probadas de narco criminalidad y eso implica una doble responsabilidad del Estado: por tratarse de una menor y por estar frente a una banda que vendía drogas en la puerta de un colegio, delito por el que cumplen una condena ratificada”.

El juez de garantías que debe evaluar el pedido de Offidani tiene ahora cinco días para determinar si cumple o no con los procedimientos necesarios para obtener los beneficios de la libertad transitoria.

En tanto la familia de Lucía sigue esperando justicia.

Matías, el hermano de Lucía y sus padres Guillermo y Marta.

#NiUnaMás

Adiós a Claudia Rodríguez: la Trans andina que propuso politizar el amor

Referente del movimiento trans latinoamericano, activista, poeta, escritora y tanto más, escribió sobre su infancia, la militancia trans, la vida sexual y se autoproclamó Miss Sida en 2007. Claudia Falleció este 29 de Noviembre. Su pelea incluyó al pueblo mapuche, la educación pública, los sin techo, y planteó siempre una filosa crítica al neoliberalismo, que quita posibilidades de vida y las transforma solo en posibilidad de consumo. En uno de sus viajes a la Argentina compartió con la revista MU sus ideas sobre el orgasmo, el feminismo sin resentimiento, la creación, y por qué hay que politizar el amor. Un modo de homenajearla, de recordarla, y a la vez de volver a estar en contacto con un pensamiento y una acción que dejan una sensible huella cultural, artística y política.

Por María del Carmen Varela

Foto: Lina Etchesuri

ActualidadHace 3 semanas

ActualidadHace 3 semanasInvasión a Venezuela: la verdad detrás del botín

PortadaHace 1 semana

PortadaHace 1 semanaGesta por el agua: Mendoza se moviliza a Uspallata contra la avanzada megaminera

ActualidadHace 3 semanas

ActualidadHace 3 semanasIncendios en Chubut: “Se está quemando nuestra historia”

Escribe María GalindoHace 3 semanas

Escribe María GalindoHace 3 semanasInvasión a Venezuela: las mentiras detrás del botín

Derechos HumanosHace 3 semanas

Derechos HumanosHace 3 semanasGenio y figura: Juan Gabriel González, el fusilado de Lugano