Derechos Humanos

40 años del Juicio a las Juntas: ¿qué significa hoy?

El 22 de abril se cumplen 40 años del comienzo de las audiencias del Juicio a las Juntas Militares. Testigo privilegiado de muchas de las audiencias, el periodista de MU y coautor del libro Nada más que la verdad repasa escenas, revelaciones y el contexto de una experiencia inédita en el mundo en la que se juzgó un crimen masivo cometido desde el Estado. Los testigos, las sorpresas, la ubicación de la locura y de la cordura. La proyección de esa historia pensando en las violaciones a los derechos humanos del presente.

Por Sergio Ciancaglini

Lo imposible empezó a ocurrir a las 15.15 cuando entraron de a uno, en hilera, Emilio Eduardo Massera, Eduardo Viola, Basilio Lami Dozo, Leopoldo Galtieri, Orlando Agosti, Isaac Anaya, Rubén Graffigna, Armando Lambruschini y Jorge Rafael Videla.

Tres generales y ex presidentes, tres almirantes, tres brigadieres. Todos de ajuar militar salvo Videla y Galtieri, uniformados de traje gris. Dos sonreían –Massera y Lambruschini– por causas desconocidas.

El lugar: la sala de audiencias de la Cámara Federal en Tribunales, de 20 metros de largo por 10 de ancho, revestida de madera oscura con pisos de roble, un gran vitraux, y unos artefactos fuera de estilo: spots y dos cámaras de televisión. Era el 11 de septiembre de 1985. Las audiencias del juicio habían comenzado el 22 de abril, pero en septiembre por primera vez los acusados debían estar allí, en un largo banco de madera, escuchando la acusación del fiscal Julio Strassera y su adjunto Luis Moreno Ocampo.

Presencié la escena desde el palco de periodistas, acreditado para cubrir el juicio para el diario La Razón que en ese momento dirigía Jacobo Timerman. Tenía a Videla de perfil a unos tres metros, de frente a los jueces, de espaldas al público. Massera había quedado a unos 7 metros.

El silencio espeso se quebró a las 15.16, cuando el secretario de la Cámara Juan Carlos López (25 años) se acercó al micrófono y dijo: “Señores, de pie”. Lo hicieron unas 200 personas que conformaban el público en la sala y las dos galerías altas. Y los procesados. Entraron los jueces Carlos Arslanián, Andrés D’Alessio, Jorge Torlasco, Jorge Valerga Aráoz, Ricardo Gil Lavedra y Guillermo Ledesma. Lo imposible estaba ocurriendo: estaban ante la justicia quienes habían sido amos del poder y de la economía, de desapariciones y de fantasmas, de vidas y de muertes.

Videla había sido presidente hasta 1981, luego Viola hizo lo suyo durante pocos meses hasta que Galtieri se apoderó de la Rosada pasando de “general majestuoso”, según el gobierno de Ronald Reagan, a responsable (o irresponsable) de una guerra trágica.

Los jueces tenían detrás suyo un crucifijo que representa a una antigua víctima de torturas, y un lema en el vitraux, “Afianzar la justicia”, tomado de un texto de no ficción llamado Constitución. Nadie hubiera apostado a que semejante escena ocurriría: dictadores juzgados en democracia por jueces civiles, por privaciones ilegales de la libertad, tormentos y homicidios cometidos desde el poder y la clandestinidad.

Cómo se llegó

Hay quienes piensan que la Causa 13 comenzó en diciembre de 1983, cuando Raúl Alfonsín asumió la presidencia y firmó el decreto 158 ordenando el juzgamiento de las tres primeras juntas militares.

Pero tal vez todo lo que derivó en el juicio había comenzado mucho antes. Al crearse grupos como Familiares de Desaparecidos y Detenidos por razones políticas en 1976. O, por ejemplo, el 30 de abril de 1977, cuando 14 mujeres se reunieron en la Plaza de Mayo para reclamar por la desaparición de sus hijos e hijas. Pronto las llamaron las madres locas, a las que se sumaron las abuelas y otras locas y locos censurados e ignorados que eran quienes mejor reflejaban la única forma de cordura durante aquel crimen socioeconómico autopercibido como “proceso de reorganización nacional”, que Rodolfo Walsh definió como “miseria planificada” en su Carta Abierta de un escritor a la Junta Militar.

Esas mujeres expresaron las primeras resistencias a la muerte, y el reclamo de justicia. Su desesperación quedó latiendo mientras demasiada gente prefería mirar para otro lado por miedo, desinterés, ignorancia. O por cosas peores. En el silencio, apenas corrían rumores sobre alguien que ya no estaba, sobre un allanamiento, sobre los Ford Falcon militares y sus cacerías nocturnas (el 62% de las desapariciones ocurrieron de noche, según revelaría el Nunca más). Había noticias ínfimas en algún diario sobre fusilamientos, o masacres adjudicadas a la guerrilla que la gente no terminaba de creer, como la de los curas palotinos. En 1978 las Madres pudieron contar la verdad a periodistas extranjeros que llegaron para el Mundial. Sobrevivientes de los centros clandestinos y organismos internacionales denunciaban lo que ocurría en el exterior. En 1979 llegó al país la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Había colas de familiares yendo a relatar su angustia mientras los medios comerciales se sumaban a la campaña de la dictadura: “Los argentinos somos derechos y humanos”. Había que aprender a leer al revés. La CIDH visitó cárceles, centros clandestinos de detención, y difundió internacionalmente las denuncias, pero en el país se publicaba poco y nada. En 1980, otra sorpresa: el Premio Nobel de la Paz se le otorgó al argentino Adolfo Pérez Esquivel, que había denunciado en el exterior lo que pasaba y a su vez había sido secuestrado, torturado y luego “legalizado” como detenido a disposición del Ejecutivo. Los militares decían que todo se trataba de una “campaña antiargentina”.

Después de Malvinas empezó a agujerearse la censura, se conocieron más casos. Emilio Massera fue detenido en junio de 1983 (todavía en dictadura) por la desaparición del empresario Fernando Branca, esposo de su amante. Esa historia tan mediática y trágica hacía visible la entraña del Estado terrorista, y de los grupos de tareas de la ESMA. Lo mismo que las denuncias sobre el secuestro y asesinato de la diplomática Elena Holmberg, o el caso de la adolescente Dagmar Hagelin, a quien habían confundido con una militante rubia como ella y desapareció para siempre.

Las Abuelas, con un coraje de otra dimensión, al recuperarse la democracia ya habían localizado al menos a 13 de sus nietos desaparecidos, uno fallecido. Las Madres hacían sus rondas los jueves. La campaña electoral de 1983 estuvo atravesada por ese reclamo que la UCR trató de contener, acaso en los dos sentidos de la palabra:

Darle cabida como una forma de justicia que simbolizara también un corte al bombardeo de golpes militares ocurridos desde 1930.

Ponerle límites, para juzgar solo a los máximos responsables.

Alfonsín anunció que no convalidaría la “autoamnistía” de los militares. El candidato peronista Italo Luder dijo lo contrario. Por primera vez en la historia la UCR le ganó la elección al peronismo.

El decreto 158 postulaba una ilusión óptica: que los militares se juzgaran a sí mismos a través del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas. No hubo peligro de que tal cosa sucediera. El decreto anterior, 157, ordenaba juzgar a las cúpulas guerrilleras, trazando un paralelismo conocido como “teoría de los dos demonios”, como si fuese posible equiparar cualquier acción, incluso criminal, con la que se comete desde un Estado que asumió el terrorismo y la clandestinidad como herramientas.

La Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) tomó testimonio durante 1984 a miles de personas y elaboró el informe Nunca más, el libro más vendido del país desde entonces, en el que se detallaban los secuestros, robos, torturas, centros clandestinos de detención, robo de bebés a las víctimas, y el nombre de más de 1.500 militares y policías señalados por esos crímenes. Ante la inacción del Consejo Supremo la Cámara Federal se avocó (tomó el juicio) que según el Código de Justicia Militar debía ser oral: otro hecho inédito.

Madres, Abuelas y el tema de los derechos humanos habían inaugurado un nuevo tipo de movimiento social que ganó calles y corazones, y cambió la historia. Esa potencia social impulsó los juzgamientos. El juicio era una posibilidad de entender cómo había sido la historia: nada más que la verdad.

El corazón del juicio

Entrar a la sala ya resultaba estremecedor. El ambiente, el silencio, el significado de todo lo que nos decía ese silencio. Se oían susurros entre algunos de los 23 abogados de los acusados, la llegada de los fiscales, la gente acomodándose. Luego la entrada de los jueces y finalmente lo principal: los testigos.

Fueron 833 las personas citadas a declarar sobre 709 casos desde el 22 de abril hasta el 14 de agosto: 900 horas netas fundamentadas en tres toneladas de documentos: solo desde Naciones Unidas llegaron 700 kilos de denuncias internacionales.

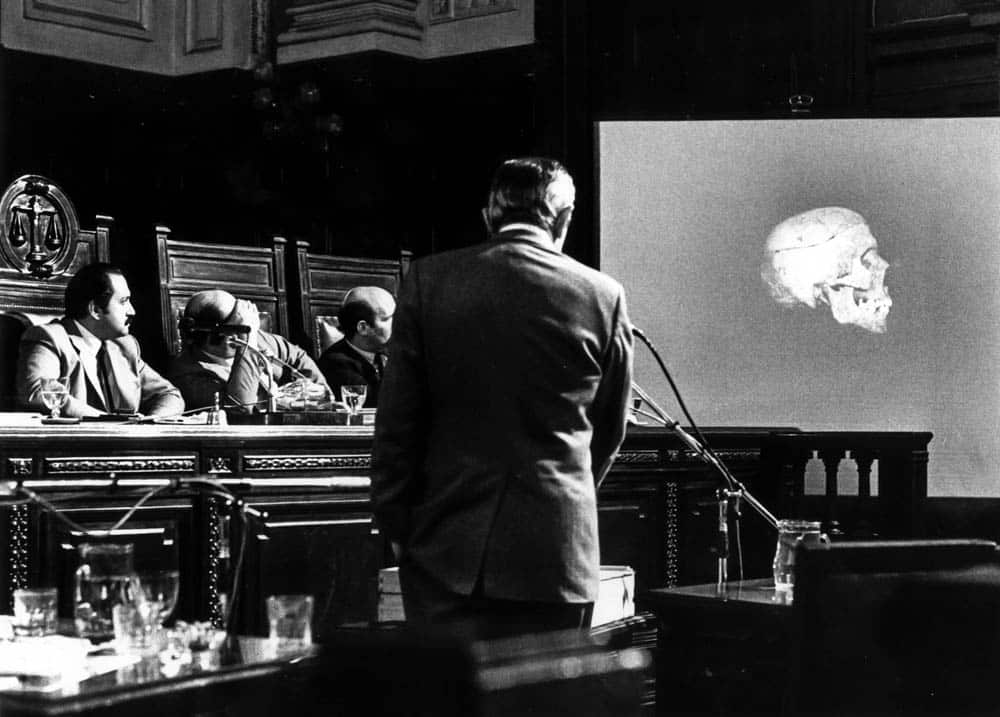

El comienzo de las audiencias fue acompañado con una movilización de los organismos de derechos humanos de más de 70.000 personas, que evitó pasar por Tribunales. Declaró Luder (presidente interino durante el mandato de María Estela Martínez de Perón) sobre los decretos de aquel gobierno para “aniquilar” a la guerrilla: “Quiere decir inutilizar la capacidad de combate de los grupos subversivos, pero de ninguna manera significa aniquilamiento físico ni violación de la estructura legal”. Lo repitieron otros ex ministros peronistas. Declararon militares y sindicalistas amnésicos, especialistas extranjeros (Clyde Snow obligó por única vez a oscurecer la sala para mostrar diapositivas de huesos y cráneos exhumados en tumbas NN). Strassera dejó de ser un ignoto funcionario judicial para transformarse en la persona que daba ritmo a las audiencias señalando los supuestos “olvidos” o haciendo preguntas como: “La tortura de un prisionero desarmado, maniatado y con los ojos vendados, ¿es un acto de guerra?”. El ex director del Buenos Aires Herald Robert Cox contó que el general Guillermo Suárez Mason comulgó en la Iglesia de San Patricio, en el homenaje a los tres curas y dos seminaristas palotinos asesinados días antes por sus propios grupos de tareas. Máximo Gainza, de La Prensa, habló del secuestro y desaparición de quien era director de El Cronista Comercial, Rafael Perrota.

La primera víctima que declaró fue Adriana Calvo. Explicó cómo fue secuestrada y torturada, embarazada de seis meses, trasladada a distintos centros clandestinos hasta que su beba, Teresa, nació en el piso del vehículo en uno de esos traslados mientras ella seguía encapuchada. “Ese día hice la promesa de que si mi beba vivía y yo vivía, iba a luchar todo el resto de mis días para que se hiciera justicia”: cumplió su promesa. Pablo Díaz, adolescente que sobrevivió a la Noche de los Lápices, contó los tormentos que recibió hasta que un guardia le dijo: “Te salvaste, pero vas a vivir si yo quiero”. Jacobo Timerman, que había apoyado el golpe pero luego comenzó a publicar noticias sobre personas desaparecidas en La Opinión, habló del nazismo y racismo de los militares, que mientras lo torturaban le explicaban las conspiraciones que buscaban exterminar, incluidas la del sionismo y Wall Street. Miriam Lewin, una de las esclavizadas en la ESMA, dijo que Massera quería ser otro Perón. Víctor Basterra relató cómo lo obligaron a falsificar documentos para militares en la ESMA y hasta para Licio Gelli, el italiano que comandaba la logia masónico-mafiosa P-2. Así fue cada jornada, 833 testimonios que diseñaron el mapa de un infierno, cada uno de los cuales podría ser el tema de cualquier libro o película (y varios lo son). Y siempre persiste la sensación de que queda todo por contar.

Allí hay una clave. Desde siempre las madres y abuelas locas, los sobrevivientes, los familiares, y en 1985 los testigos en el juicio contaban lo que pasó. Esos relatos fueron los que movilizaron la posibilidad de comprender. La capacidad de aparecer, de salir a contar, hasta con el silencio, fue un infinito acto de valor, de comunicación y de resistencia.

Esos testimonios transformaron a quienes escuchábamos. Conmovían sin necesidad de opiniones ni adjetivos grandilocuentes. En esos tiempos sin Internet, computadoras ni celulares, y en los que no se permitió escuchar los audios de las sesiones, lo poco o mucho que el periodismo alcanzaba a transmitir de esa conmoción, sobre todo a través de diarios, revistas y radios, permitió que la sociedad estuviese al tanto de cómo se juzgaba el horror.

Datos sobre el Apocalipsis

Strassera comenzó el alegato acusatorio y describió a los acusados como responsables “del mayor genocidio que registra la joven historia de nuestro país”. Viola le dijo algo al oído a Massera que asintió sonriendo y acariciándose una ceja. Tenían ante sí blocks, biromes y cuatro ceniceros: otros tiempos. Galtieri fumó toda la tarde, Videla miraba el techo imaginando quién sabe qué.

Los fiscales enumeraron los homicidios probados: no existía el delito de desaparición, y sin cuerpo no había pruebas del crimen. Las audiencias habían revelado que la dictadura lo hizo así, para evitar dar cuenta de sus actos: la cobardía hecha doctrina. Se detallaron secuestros, fusilamientos masivos, torturas, fosas comunes, hogares desvalijados. El alegato duró seis jornadas monocordes, tensas, con Galtieri usando un poncho como almohadón y Videla leyendo cada tanto del libro Las siete palabras de Cristo, el capítulo “Reflexiones del Apocalipsis”. Moreno Ocampo dijo en un momento: “Si mediante las patotas los acusados pusieron una capucha a cada una de las víctimas de los secuestros, mediante sus campañas de acción psicológica le colocaron una gran capucha a toda la sociedad”. Fue patética la enumeración que hizo sobre los valores del Ejército en tiempos de San Martín, contra los de Videla, Viola y Galtieri. Contó que Juan de Dios Gómez fue visto durante su cautiverio en Tucumán colgado de los testículos. En uno de los cuartos intermedios un colaborador de la fiscalía contó que había calculado que si se acumularan cargos, a Videla le hubieran correspondido 10.248 años de prisión.

El último día dijo Strassera sobre el argumento militar de que había existido una guerra: “¿Puede considerarse acción de guerra el secuestro en la madrugada por bandas anónimas de ciudadanos inermes? Y aun suponiendo que los así capturados fuesen reales enemigos, ¿es una acción de guerra torturarlos y matarlos cuando no podían oponer resistencia? ¿Es una acción de guerra ocupar las casas y mantener a los parientes de los buscados como rehenes? ¿son objetivos militares los niños recién nacidos?”. Mencionó una alternativa de hierro: “O no hubo una guerra, como yo lo pienso, y estamos ante una manifestación de delincuencia común, o la hubo, y entonces enfrentamos a criminales de guerra”. Los ex comandantes miraban impávidos. Todavía no se hablaba de delitos de lesa humanidad.

Hacia el final Strassera explicó: “A partir de este juicio y de la condena que propugno nos cabe la responsabilidad de una paz basada no en el olvido, sino en la memoria. No en la violencia, sino en la justicia. Esta es nuestra oportunidad. Y quizás es la última”.

El público en las dos bandejas superiores fue poniéndose de pie, como si la sala se erizara. Strassera pidió reclusión perpetua para Videla, Massera, Agosti, Viola y Lambruschini; 15 años para Galtieri y Graffigna; 12 años para Anaya y 10 para Lami Dozo. La tensión se volvía insoportable. Los jueces miraban a abogados, fiscales, acusados y al público que se ponía de pie sin que nadie se lo ordenara.

Dijo el fiscal: “Señores jueces. Quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces: nunca más”.

La sala fue un trueno, una ovación. Desde arriba, hubo algunos insultos a los militares. Recuerdo a Videla mirando provocadoramente a la gente. Viola devolvió algunos gritos. Arslanián ordenó desalojar la sala, cosa que ocurrió sin inconveniente alguno. Strassera cumplía 53 años. En la fiscalía el grupo de jóvenes que sostuvo buena parte de todo este trabajo organizó una celebración austera del cumpleaños, con sándwiches y champán. Los fiscales supieron descargar con lágrimas la emoción. Strassera, cigarrillo en una mano, pañuelo en la otra, dijo: “Me estoy poniendo viejo”.

Tras el alegato llegaron las defensas, que seguían negando los hechos y tratando de desacreditar testigos. Videla no habló y Massera hizo la intervención más fuerte, con su tono mesiánico: “Mis jueces disponen de la crónica, pero yo dispongo de la historia, y es allí donde se escuchará el veredicto final”.

Otro salto en el tiempo nos lleva a la sentencia, en la que Videla y Massera fueron condenados a perpetua, Viola a 17 años de prisión, Lambruschini a 8, Agosti a 4 y el resto fue absuelto. La lectura estuvo a cargo de Arslanián el 9 de diciembre de 1985. Al empezar las absoluciones, Hebe de Bonafini se puso su pañuelo blanco. El juez ordenó que se lo quitara. Ella se levantó y se fue. También lo hizo Adriana Calvo, que dijo: “Es una vergüenza”. El fiscal Ricardo Molinas comentó luego: “La sentencia es floja en algunas partes, pero al menos es la primera vez que el que la hace, la paga”.

Crimen y futuro

En su Punto 30 la sentencia ordenaba continuar investigando los delitos cometidos, todo lo contrario de lo que pretendía el gobierno. Pudo ser sensibilización de los jueces por todo lo que habían aprendido y escuchado, o un modo de compensar varias condenas leves en las que ni ellos creyeron. León Arslanián declaró a Guillermo Levy, en Del país sitiado a la democracia: “El punto 30 lo defiendo fervientemente porque fue lo que a nosotros nos permitió, de alguna manera, despegarnos de la estrategia alfonsinista, que era juzgar a los máximos responsables y de ahí para abajo impunidad. Con el punto 30 rompimos ese esquema”.

La Causa 13 empezaba a ser pasado. Algunos de sus protagonistas tuvieron un rol tal vez luminoso en esos días, desdibujado luego en zonas más opacas de sus trayectorias.

La continuidad de los juicios desapareció a partir de los levantamientos carapintada de 1987. A la Ley de Punto final el gobierno le agregó la de Obediencia Debida: la inocencia de quienes ejecutaron el genocidio. Ese absurdo se coronó luego con el indulto menemista a militares y guerrilleros (solo Graciela Daleo, ex secuestrada en la ESMA y también testigo, rechazó judicialmente el indulto y tuvo que irse del país).

Ante la impunidad en 1998 nacieron los Juicios por la Verdad impulsados por los organismos de derechos humanos: que no hubiera condenas no invalidaba el derecho a saber lo que había ocurrido con las víctimas. (Allí declaró Julio López, luego desaparecido por sus denuncias, pero en democracia).

El estallido de 2001 y sus más de 30 víctimas recuperó la vitalidad de movilizaciones, asambleas y reclamos por el fin de la impunidad. Como Alfonsín en 1983, Néstor Kirchner encontró en 2003 que ese reclamo legítimo era a la vez fuente de legitimidad para su propia gestión. Se anularon el Punto Final, la Obediencia Debida, los indultos, se declararon imprescriptibles los delitos de lesa humanidad, la justicia pudo volver a funcionar. Desde entonces hubo 1.070 condenados en 278 causas, hay 20 juicios orales en desarrollo y 272 en etapa de instrucción.

Distintas miradas hacen chocar aquel juicio con los avances actuales. Una idea: tal vez en 1985 terminaron de caer las vendas sobre lo que había ocurrido y se demostró lo mucho que se podía hacer. Y lo que parecía inconcebible se terminó de lograr en este siglo.

Pero esa misma lógica lleva a otra realidad: las violaciones a los derechos humanos actuales. Las que hoy aniquilan, empobrecen, contaminan, someten, violan y amenazan demasiadas formas de vida. Otras personas locas –ignoradas y silenciadas muchas veces– son las que hoy reflejan la cordura, las que nos relatan los crímenes socioeconómicos del presente, las que simbolizan los reclamos de justicia.

¿Vemos quiénes son?

¿Sabemos escucharlas y conmovernos?

¿Percibimos dónde está hoy la potencia social que no se resigna a la muerte?

No sé.

Esa es otra historia. Ojalá aprendamos a contarla para encarar los nuevos imposibles.

Derechos Humanos

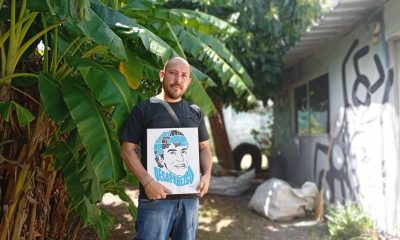

Genio y figura: Juan Gabriel González, el fusilado de Lugano

El asombro y los recuerdos de familiares y amigos de Juan Gabriel González, asesinado por la Policía de la Ciudad la última Navidad en el barrio porteño de Lugano. En la foto de portada se lo ve en una fiesta familiar junto a Nelly, su compañera desde hace 24 años. Papá, pintor, asador, arquero y vecino que se dedicó a su familia y también a intentar rescatar a jóvenes de la droga (tarea institucionalmente abandonada por un gobierno que pone candidatos relacionados con lo narco).

Lo que ven en Lugano sobre consumos problemáticos de la policía. El ataque a un hombre indefenso de una absurda “Unidad Táctica de Pacificación”. Sueños, amores, vallenatos, pesca, y el recuerdo de todo un barrio que busca al menos tres cosas frente a esta nueva expresión del ADN de la violencia institucional del país: memoria, verdad y justicia.

Por Francisco Pandolfi

–Hijo, ¿qué hacemos el 24 a la noche? ¿Te parece si vamos a la casa de los abuelos? No sé cuántas fiestas más voy a pasar con mis papás.

Ramona y Chongo tienen cinco hijos (Daniel, Nené –fallecido en 1998–, Juan Gabriel, Gerardo y Romina). Cuando supieron que Juan Gabriel volvería a pasar la Navidad con ellos después de dos años lloraron con una alegría que les desbordaba el pecho.

Juan Gabriel González, 45 años, fue el primero de los hijos nacidos en tierra argentina. Hace medio siglo la familia viajó desde Paraguay al barrio porteño y sureño de Lugano. Gaby, como le dicen, respiró toda su vida en el mismo lugar: la Villa 20.

Gaby con sus hijos Dante y Ángel.

Allí se crio, estudió, se enamoró, tuvo dos hijos (Ángel, de 25; Dante, de 21), aprendió el oficio de pintor y quienes lo conocen dicen que sonrió mucho hasta el último día: el mediodía del 25 de Diciembre, en el centro de la Navidad, fue fusilado por la Policía de la Ciudad en un crimen filmado por sus propios vecinos.

El arquero fusilado

Nació el 6 de junio de 1980 entre pelotas y escombros producidos por topadoras dictatoriales que, aunque lo intentaron, nunca pudieron erradicar su barrio. Desde chiquito el fútbol fue parte central de su vida, allá cuando el terreno pantanoso se compartía con infinidad de sapos y ranas. Salvo un par de excepciones bosteras, toda su familia es fanática de River: “Le quedó pendiente tatuarse el escudo”, dice Nelly, su compañera de vida y mamá de su segundo hijo.

Iba a la cancha cuando podía y cuando no, era religión juntarse con sus hermanos y primos a mirarlo por televisión. “Era tan hincha de River como antiBoca”, cuenta Daniel, su hermano mayor con quien compartía equipo de fútbol barrial, El Bajo, porque eran de la zona de la Villa 20 denominada así. Gaby era el arquero y le gustaba salir jugando: “No sabés cómo nos hacía sufrir”, ríe Daniel, ahora, sentado en un micro que lo depositará en un lugar que no esperaba estar, que le es totalmente ajeno: la puerta de la Legislatura Porteña, donde en una conferencia de prensa él y su familia exigirán justicia.

La perrita Dana, Nelly y algunas de las imágenes de una vida. (Foto: Elena Gorocito)

Los hermanos coinciden en su intuición para atajar penales y en que pese a su estatura (más de 1.80) y su contextura (robusta) se destacaba por su agilidad. “Nos salvó muchísimas veces; no sabíamos cómo, pero se tiraba a los costados como si no tuviese ese físico. Ahora nos quedamos sin arquero”, dice Gerardo, también parte del equipo.

Otra clase de atajadas

Ariel, su primo, habla del verbo atajar pero con otro significado. Dice que siempre atajaba los conflictos y que cuando había una discusión ponía paños fríos.

“Nunca le gustó pelearse”, asegura y toda la familia coincide en este punto. Agrega Nelly: “Siempre mantenía la calma, que perdió cuando la Policía de la Ciudad lo increpó el 25 de Diciembre”.

Explica que el conflicto se originó tras una pelea entre vecinas por la basura, en la intersección de las calles Chilavert y Araujo, y que cuando su esposo llegó la Policía de la Comisaría Vecinal 8A no lo dejó pasar al pasillo por el que se ingresa a su casa. “Se prendió fuego con un oficial que primero le contestó mal y después lo invitó a pelear. ‘Dale, negro’; ‘Dale, gordo’, le gritaba el policía. Con su amigo Chávez le suplicamos a la policía que lo dejaran, que se calmaran, ya una oficial le había partido la cara con un casco y estaba todo ensangrentado. De repente frenó otra camioneta de la Ciudad, se bajó uno, gritó ‘ehhhh’ y tiró”.

Juan Gabriel, Gaby, fusilado el día de Navidad.

El oficial primero de la Policía de la Ciudad se llama Gastón Miño e integraba la llamada “División Unidad Táctica de Pacificación”. Fue detenido el 31 de diciembre en su casa de San Martín.

Cumbia y pesca

Ariel es primo y mucho más que eso. A los 8 años llegó desde Paraguay, y nunca más se separó de Gabriel. La infancia jugando por las tiras; la adolescencia y la juventud yendo a bailar a Radio Estudio, en el barrio de Constitución; y la adultez, trabajando juntos en las obras de construcción. “Le encantaba la cumbia, el cuarteto, el vallenato; su banda preferida era La Nueva Luna. Bailaba, disfrutaba, la música era una de sus grandes pasiones”.

Fútbol, baile, pero nada comparado a la pesca. Cada vez que podía, se hacía una escapada al río Paraná, sobre todo a Zárate, su lugar en el mundo. Comparte su hermano Daniel: “Le encantaba estar descalzo, en cuero, en el barro”. Aturde entonces el registro del momento del asesinato: descalzo y en cuero, como lo fusiló la policía. Agrega Nelly: “Era muy aventurero y viajábamos mucho, siempre en carpa; a Paraguay, donde tenemos familia; a Posadas, en Misiones; a Ituzaingó, en Corrientes, siempre con la caña como compañía. Nunca conocí a alguien tan fanático de la pesca. Su sueño era tener una lancha y hace poquito había empezado a armarla. Un día llegó todo entusiasmado y me dijo: ‘Negra, mirá, ya compré el motor’”.

Sacar a los chicos de la calle

Oscar vive justo frente a la cancha donde Gabriel gritó varias veces campeón con El Bajo. Habla en su terraza, mientras toma unos mates antes de ir a los tribunales donde la familia declarará en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Número 20, que investiga el gatillo fácil que los derrumbó de un momento a otro. “Él era el corazón de los encuentros, el que hacía los asados, el sostenedor de la familia. El protector de sus hijos y sus sobrinos, a quienes llevaba a trabajar para que aprendieran lo que él sabía: pintura, construcción, ceramista, hacía de todo”.

El arquero de El Bajo junto a Nelly y su hijo. Dicen sus compañeros: «Nos hacía sufrir, le gustaba salir jugando».

De adolescente aprendió a pintar acompañando a su tío José, el hermano de su mamá, y cuando fue padre se largó solo. De a poco se fue armando su cuadrilla de trabajo. “Todo su equipo de laburo está shockeado. Él los pasaba a buscar todos los días en su camioneta y se iban a las obras. Tenía un criterio claro: que quienes lo contrataran estuvieran conformes”.

Ángel, el hijo mayor de Gabriel, ahora quedó con la responsabilidad de sostener el empleo de más de diez personas. “Me está costando dormir”, cuenta, mientras le toca la puerta a un vecino en la recorrida que hasta hace unas horas encabezaba su papá. Dice que esta vez no podrá ir a ver al juez por la responsabilidad heredada en la abrupta reorganización familiar. Luego se funde con Oscar, su tío, en un abrazo que no tiene consuelo.

La gente que lo conoció y lo quiso resalta una característica fuera de lo común. “No solo fue muy solidario al darle trabajo a mucha gente, sino que intentaba sacar a los chicos de la calle y del consumo, llevándolos a laburar con él para enseñarles un oficio”, pondera Oscar. Daniel se ríe al recordar cómo cargaba a su hermano: “¿Estás poniendo un centro de rehabilitación o qué?”. Dice que lo vio hacer lo que a nadie más. “Cuando podía económicamente, veía una persona en situación de calle, paraba la traffic que usaba para trabajar, le compraba algo y seguía laburando”.

Miriam es una vecina que conoce a Gabriel desde que eran chiquitos. “Mataron a una persona noble, leal, que ayudó a todo el mundo. La familia González es conocida en el barrio por ser buena gente”.

El enojo le brota en cada gesto, en la memoria reciente y recurrente: “Los policías toman merca en la esquina de los que venden la cocaína y bajan de la camioneta como robocop a matar y fusilar; así hicieron con él”. Desde el asesinato, ningún funcionario del Gobierno de la Ciudad se pronunció al respecto.

Ninguno.

De pie los hermanos: Romina, Gabriel, Daniel y Gerardo. Sentados los papás: Chongo y Ramona.

Cariñoso, sencillo y valiente, dicen de este hombre asesinado a mansalva: “No le tenía miedo a nada”, resume Oscar. Daniel y una anécdota: “Tenía 17 años y estábamos jugando un partido en la cancha con vidrios, cascotes, de todo. En una jugada se tiró y se lastimó; vimos que le sangraba, pero siguió jugando. Cuando terminamos, vimos que tenía un agujero grandísimo, hasta con pasto adentro: se le había clavado un hueso que estaba tirado por ahí. En el hospital le dieron seis puntos. Nadie entendía cómo había terminado el partido”.

Nelly lo asocia con una cualidad profunda: el poderlo todo. Era joven cuando Gabriel se hizo el primero de sus dos tatuajes: un águila. Fue cuando conoció la mirada poderosa del ave, y sintió que se asemejaba a la suya. El segundo fue una obra colectiva que se hicieron con su banda de amigos: en el dedo gordo inmortalizaron una letra Q, pequeña, por la marca de cerveza helada que los acompañaba en cada encuentro.

El tereré y el mar

Nelly le abre las puertas de su casa y de su mundo roto a lavaca, una semana después de que le arrebataran a su compañero de vida. Casa que primero alquilaron y luego de mucho esfuerzo y ahorro pudieron comprar. Casa donde nació Dante, su hijo. Casa que era de chapa. En un noviembre tormentoso se inundó por completo y perdieron todo, excepto una mesita con las patas de caño. Casa que Gabriel reconstruyó en tres meses: “No teníamos un peso, ni uno eh, pero ya teníamos techo de loza”, dice ella, a quien le brillan los ojos cada vez que habla de él. Casa donde Gabriel cocinaba todas las noches con una copa de vino a su lado.

Se conocieron cuando él tenía 21 años (ya era papá de Ángel) y ella 18. Primero fueron amigos. “Siempre fue muy respetuoso. Aunque era de pocas palabras, solía contarme lo que sentía, hablábamos mucho y tuvimos una conexión desde el primer momento. Tomábamos tereré en la puerta de mi casa, ahí nació nuestro amor”.

Nelly dice que ese amor no morirá porque formaron “un equipazo” de cada instante compartido. “Gaby nunca decía que no a nada y te apoyaba”, entonces cuando ella le contó que quería terminar la primaria, él le dijo que sí, que obvio, que él se quedaba cuidando a Dante.

Y cuando ella le dijo que nunca había conocido el mar, se fueron a Mar del Plata: “Estaba acostumbrada al río y no sabía que el agua era salada, no saben cómo se río al ver mi cara. Cumplió mis sueños, mis caprichos, mis deseos, no le reprocho nada”.

La selfie de una pareja.

Quién nos quita lo bailado

Nelly cuenta las palabras que él más le susurraba: “No te preocupes”, con una serenidad que no perdía jamás. Cuando no tenía trabajo como contratista de pintura, se iba a la remisería de sus papás para hacer algún viaje. Siempre fue desprendido de la plata aunque no sobrara y repetía dos frases: “Cuando me muera no me voy a llevar nada de plata” y “Compartamos aunque no tengamos un mango, ¿quién nos quita lo bailado?”.

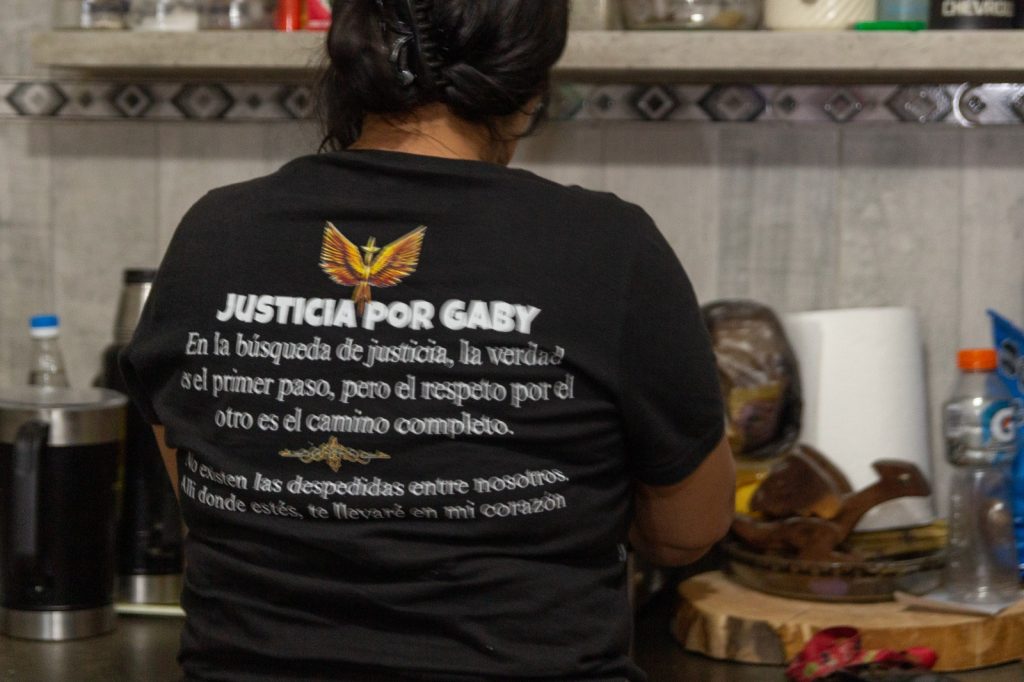

Dice Nelly, también, que siempre fue un padre súper presente. Dante, su hijo de 21 años, baja de su habitación. Saluda y explica que en unos días, cuando esté más tranquilo, va a poder hablar. Antes de volver a su cuarto, pide sacarse una foto con su mamá, recordando a su papá. Agarra la remera con la cara de su viejo que lleva el lema “Gaby por siempre”. La besa y la abraza a su mamá, una y otra vez.

A Nelly le cuesta mantenerse parada por los dos perdigones que aún tiene incrustados en su pierna derecha. Cuando a él lo llevaron herido al hospital Piñero, donde finalmente falleció, a ella la trasladaron al hospital Grierson. Tardaron más de ocho horas en atenderla y la Policía de la Ciudad la tuvo incomunicada por atribuirle –falazmente, como queda registrado en las filmaciones– la agresión a un oficial.

La autopsia al cuerpo de Juan Gabriel González confirmó que la causa de su muerte fueron “las lesiones en el abdomen y el tórax por proyectil de munición múltiple. Hemorragia interna y externa”, evaporando las versiones que hizo correr la propia policía. “Me llevaron detenido a mí también y me decían que yo lo había matado. ‘¿Cómo le pudiste hacer eso a tu amigo?’, cuenta llorando Chávez, a quien en la escena del crimen se lo ve pidiendo infructuosamente a la policía que frenara la represión.

Nelly: “La policía estaba sacada, nunca vi algo así; no trataban de calmarse, le pegaban con ganas, fue brutal”.

El barrio y la pelopincho: hay que pasar el verano.

Tiempo presente

Su compañera de vida dice que Gabriel siempre fue una persona justa, que no hay palabras para definirlo, aunque si tuviese que elegir una, la palabra sería “humano”. “Es atento y siempre trató de abrigarme. Es amoroso, cariñoso, dulce y no pasa un día sin decirme te quiero, sin decirme te amo”. Nelly mezcla los tiempos verbales y lo argumenta antes de ponerse a llorar: “Hablo en presente porque para mí sigue estando acá, conmigo”. A la escena se suma Dana, la perrita de 12 años que era el amor de Gabriel.

–¿Sabés por qué lo velamos a cajón cerrado?– pregunta–. Para que quede siempre el recuerdo de su sonrisa eterna, él amaba sonreír. Decía: ‘Estoy más gordito, no se me ven tanto los dientes’; aunque estuviese triste, la sonrisa no se le iba”.

En la nochebuena, la familia González había planeado empezar el 2026 en Zárate, al borde del Paraná. “Después de las 12, me dijo: ‘Negrita, tantas Navidades juntos’, y nos dimos nuestro último abrazo. No sé por qué, no me preguntes, pero no lo quería soltar”.

Nelly y Dante, en la cocina de la casa de Lugano. El comienzo de un nuevo reclamo de justicia frente a un crimen absurdo cometido por la Policía de la Ciudad. (Foto: Elena Gorocito)

Habrá un silencio y luego algunas palabras más: “No hay momento en que no lo piense. Va a ser duro, pero sé que me va a dar fuerzas porque Gaby confía a ciegas en mí. Si él decía algo, lo cumplía; si yo digo algo, lo cumplo. Y no voy a parar ni me voy a cansar hasta que se haga justicia”.

En su homenaje, la familia empezó el 2026 en Zárate, recordándolo. En el barrio ya están organizando la pintada de murales con su rostro. Y sus papás colgaron un pasacalle en el balcón de su casa: “Gaby por siempre en el corazón de la Villa 20, familiares, amigos y vecinos de Lugano”.

En la puerta, a Ramona y Chongo no les sale la voz. Ramona, saluda, con amabilidad y una tristeza inigualable. Dirá, con orgullo: “Yo soy la mamá de Juan Gabriel” y no hará falta decir nada más.

Nota

Se confirmó el procesamiento del gendarme Guerrero por el ataque al fotógrafo Pablo Grillo

El gendarme Héctor Guerrero será procesado por el ataque que hirió gravemente en la cabeza al Pablo Grillo el 12 de marzo pasado (la foto de portada muestra a Pablo durante su recuperación, que aún continúa). La Sala II de la Cámara Federal porteña ratificó la decisión de la jueza María Servini que había sido apelada por el acusado. Además, pidieron investigar las posibles responsabilidades de quienes estuvieron a cargo del operativo. Presentamos aquí la información del diario Tiempo Argentino, uno de los integrantes de la Unión de Medios Autogestivos.

La Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones confirmó el procesamiento del gendarme Héctor Guerrero por las lesiones gravísimas producidas al fotógrafo Pablo Grillo y por el abuso de armas en otras cinco oportunidades durante la manifestación de los jubilados del 12 de marzo pasado.

El gendarme Héctor Guerrero el día de su declaración ante la jueza María Servini.

El fallo de la Cámara lleva las firmas de los jueces Eduardo Farah, Martín Irurzun y Roberto Boico. En su voto, Boico además, exigió que se profundice la investigación por las eventuales responsabilidades de las autoridades a cargo del operativo.

La situación del gendarme Guerrero había llegado a la cámara de apelaciones luego de un planteo de la defensa del acusado en la que pidió revocar el procesamiento como presunto autor del disparo con una pistola lanza gases contra Pablo Grillo, quien sufrió heridas gravísimas durante la represión policial a aquella protesta de jubilados en el centro porteño.

El planteo de la defensa se produjo en el contexto de varias resoluciones judiciales polémicas que se dieron durante en la semana posterior al triunfo electoral de La Libertad Avanza (LLA), que tuvieron como principales beneficiarios a Mauricio Macri y Javier Milei, y como principales perjudicados a Cristina Kirchner y Guillermo Moreno. Sin embargo, el oportunismo no funcionó y este viernes los tres camaristas le dio un revés al gendarme al entender que el acusado debe ir a juicio.

Guerrero, asistido por los abogados Martín Sarubbi y Claudio Nuncija, solicitó revertir el procesamiento que oportunamente había sido dictado por la jueza federal María Servini. La defensa sostuvo que no está acreditado que el gendarme haya sido el autor del disparo y afirmó que su conducta se ajustó a los protocolos vigentes para el uso de armas lanzagases.

En tanto, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que interviene como querellante, respaldó la resolución de Servini y la validez de las medidas de prueba, entre ellas el relevamiento en el lugar del hecho, un informe balístico de la Policía de la Ciudad y la reconstrucción denominada “Mapa de la Policía”, elaborada por realizadores audiovisuales y peritos forenses.

Por Claudia Acuña

La CIDH en su informe anual de 1987 lo sintetiza así:

“ La Corte Suprema de Justicia de Argentina falló el primer caso llevado a la más alta instancia judicial en ese país y otorgó la tenencia de Laura Ernestina Scaccheri a la familia natural, con quienes vive desde marzo de 1986. Los padres de Laura desaparecieron después de su detención y su paradero aún hoy se desconoce. En 1985, las Abuelas de Plaza de Mayo ubicaron a Laura viviendo con una familia que la había recibido en julio de 1977. En marzo de 1986, un juez federal ordenó la restitución a los parientes consanguíneos. La familia apropiadora apeló y la Cámara Federal de la Plata revocó ese fallo; sin embargo los parientes de sangre presentaron recurso extraordinario ante la Corte Suprema la que falló a su favor en forma definitiva el 29 de octubre de 1987”.

Foto Julieta Escardo para el libro Mujeres y violencias/ libros Noveduc

La noticia de la muerte de Eva Giberti me llevó directo a aquel día y me obligó a buscar los datos más precisos en mi archivo, aunque los otros, los importantes, son imborrables. En aquellos años el periodismo me había permitido investigar algunas de las desapariciones de esas infancias secuestradas y por ese motivo había establecido una relación profesional con Leopoldo Schiffrin, por entonces secretario penal de la Corte Suprema.

Uno de esos días de la recién recuperada democracia me citó en su despacho y me pidió algo concreto: había llegado el primer caso de restitución y tenía un pequeño margen para completar la investigación que heredaba de las instancias judiciales anteriores. Lo que necesitaba, concretamente, era la opinión de una persona experta que pudiera analizar si la restitución beneficiaba o perjudicaba a la criatura. Lo dijo así y no fue necesario que pusiera esa afirmación en el contexto de la época: la mayor autoridad internacional en psicología infantil, la francesa Francoise Dolto, había manifestado públicamente su oposición y aunque años después pidió disculpas por su ignorancia –también lo dijo así– en aquel momento se transformó en un argumento de prestigio citado por quienes defendían a los apropiadores.

No tuve dudas en quien era la persona adecuada para la tarea. Había leído el libro de Eva sobre adopción, donde analizaba de manera profunda y sin maquillaje las preguntas y respuestas sobre la identidad que sembraba ese vínculo entre hijos, hijas y padres y daba un paso más allá: ponía bajo la lupa del psicoanálisis, la antropología y la filosofía el tema de la crianza en tiempos en los que nadie creía que los bebés tenían ni memoria ni sentimientos.

Con la facilidad que otorga el periodismo a las citas entre personalidades y desconocidos, la llamé. Fue la primera vez que iba a su coqueto piso de la calle Uruguay. No se sorprendió cuando le revelé la verdadera causa del encuentro, tampoco se maravilló. Simplemente me dijo: “Hay que trabajar mucho y en serio”. Así lo hizo.

No volví a ver ni a Schiffrin ni a Eva así que ignoro cómo fue el proceso que implicó su participación, pero cuando finalmente accedí al resultado lloré. Eva describía escena por escena el saqueo genocida que produjo las desapariciones. Luego se detenía en la situación descripta por lo apropiadores al encontrarse con la beba, que por entonces tenía dos meses. Estaba sola en una sillita arriba de la mesa de la cocina y debajo de una lámpara desnuda: del cable solo colgaba una bombita de luz. Los apropiadores eran vecinos que fueron convocados por la patota para que les den información sobre la pareja que vivía en esa casa. A cambio le ofrecieron “llévense lo que quieran”.

Se llevaron a la bebé y una garrafa.

En su declaración judicial la apropiadora narró que durante días y días la beba no paró de llorar. Agotada, tuvo una idea: ponerla en la misma situación que la encontró. La colocó entonces en su sillita arriba de la mesa de la cocina, justo debajo de la lámpara, pero recién cuando quitó el artefacto que la decoraba y dejó la bombita desnuda la beba paró de llorar. Eva dictaminó que esa lámpara era su mamá. Probó así que los bebés de dos meses tenían memoria y sentimientos. Dimensionó la herida que le produjo la desaparición de sus padres: era enorme, como ese llanto continuo e inconsolable.

Obviamente no fue lo único que evaluó la Corte para otorgar la restitución, pero sí lo que mejor describe el método Giberti: ser sensible es ser inteligente. Ser trabajadora “mucho y en serio” es ser profesional.

Podría recordar también a la Eva periodista, porque ese fue su origen –comenzó en el diario La Razón en los 60; en los 90 fue una de las diez aportantes que permitió fundar la revista El Porteño, donde también escribió- o resaltar la importancia que tuvo para la generación de padres y madres que se crio escuchándola en las tardes de Sábados Circulares, el legendario y ultra popular programa de televisión conducido por Pipo Mancera. La mía anotaba todo lo que decía Eva.

Pero para despedirla prefiero recordarla como mi psicoanalista. Recurrí a ella tiempo después de aquel primer encuentro, cuando ya tenía un trabajo de cierta jerarquía en Página 12, un diario que me hacía llorar la maternidad. La sesión era en su departamento a donde me esperaba con pañuelos descartables, un delicioso té servido en tazas de porcelana y masitas de diseño: la terapia perfecta para una madre agotada y una trabajadora maltratada. Un día, en un alto de mis lamentos, me señaló el retoño de un gingko biloba que crecía en su balcón. Me contó que es una especie milenaria que nació antes que los dinosaurios, que fue capaz de acumular experiencias para transformarlas en delicados mecanismos de defensa hasta convertirse en la única que sobrevivió a la bomba de Hiroshima: no solo volvió a brotar, sino que fue capaz de dar semillas para expandirse como símbolo de resistencia y esperanza. Además es hermosa.

Me quedo con eso.

NotaHace 3 semanas

NotaHace 3 semanasComienza un juicio histórico por fumigaciones con agrotóxicos en Pergamino

NotaHace 3 semanas

NotaHace 3 semanasAdiós, Capitán Beto

PortadaHace 2 semanas

PortadaHace 2 semanasOtra marcha de miércoles: video homenaje a la lucha de jubiladas y jubilados

ActualidadHace 6 días

ActualidadHace 6 díasReforma laboral: “Lo que se pierde peleando se termina ganando”

ActualidadHace 2 días

ActualidadHace 2 díasPablo Grillo con lavaca: “Quiero ver a Bullrich presa”