CABA

Policías en acción. Desaparición seguida de muerte en Tucumán

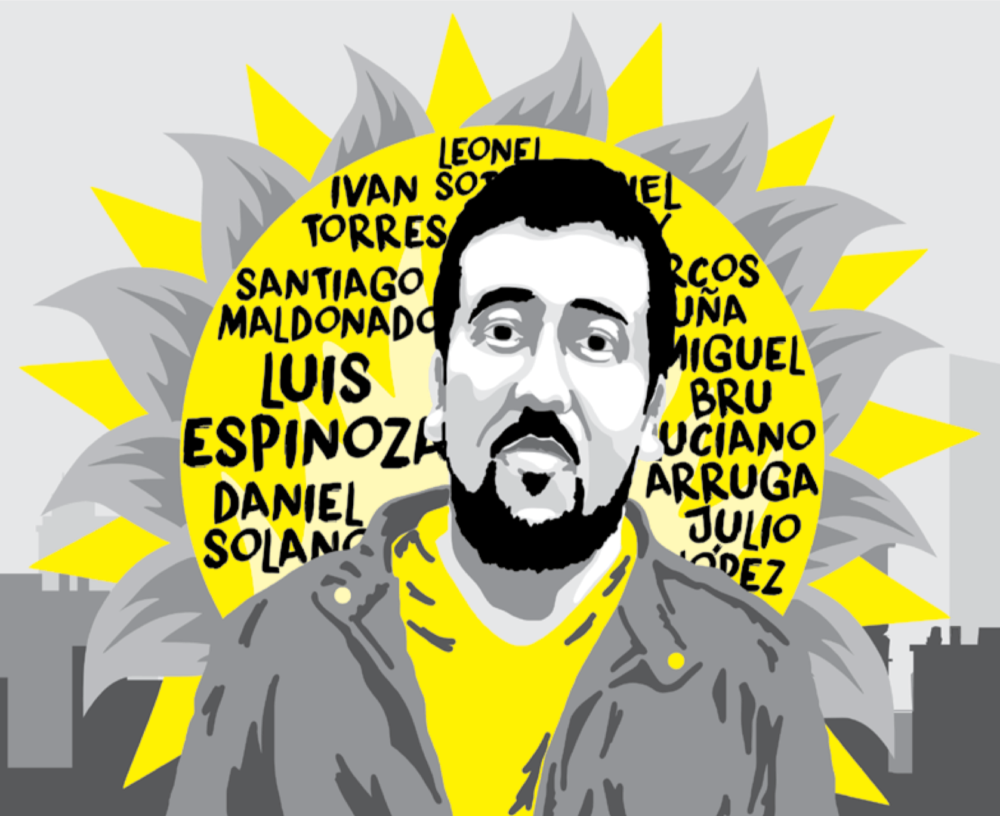

La periodista tucumana que más siguió el caso reconstruye en esta crónica la historia detrás del crimen de Luis Espinoza, sus implicancias familiares, sociales y judiciales en una provincia infectada por la impunidad. Lo que cuesta la justicia. Lo que se sabe y lo que no. La historia negra de la policía tucumana y el prontuario de los acusados hoy. Qué significa hoy seguir hablando de desapariciones forzadas en democracia. Por Mariana Romero.

Parecía que 2020 pintaba mejor para los Espinoza: la chancha había parido 12 crías y todavía no les habían robado ninguna. Tras el incendio del año pasado, la casa ya tenía paredes y techo; aún faltaban las puertas y ventanas, así que por ahí entraba el fresco de la noche.

Luis Espinoza se había casado joven con Soledad, después de años de andar juntos de chicos; a los 28 de ella, ya tenían seis hijos. “Acá se sentaba”, cuenta Rubén, su hermano, agarrando con las dos manos una silla de plástico que ya está en las últimas. “Así se ponía, mire, cruzaba los brazos y se dormía. Ponía otra silla ahí y subía las piernas. Los changuitos de él se le subían encima, gritaban, correteaban, pero él seguía durmiendo ¡qué calidad que tenía para dormir en medio del barullo!” dice, y con los dedos trata de unir dos pedazos rotos, como cuidando de que no se le vaya a terminar de quebrar mientras él duerme. “Pesaba 130 kilos, lo deben haber arrastrado entre varios por el monte para hacer desaparecer el cuerpo”, termina, ya con la mirada hacia allá, hacia donde desapareció Luis.

Y se calla, quizá porque se acuerda de Luis vivo o porque vuelve a imaginarse el cuerpo quieto de su hermano, panza abajo, dejando sangre por el camino, con las puntas de los pies dibujando el sendero que, más tarde, sería clave para resolver el caso que conmovió a un país y volvió a recordar qué significa una desaparición forzada de persona en plena democracia.

El último grito de Luis

La mañana del 15 de mayo, Luis salió de su casa en su yegua, la Lulú, rumbo a El Melcho, un paraje rodeado de montes donde vive poca gente pero tiene una escuela. Tenía que solucionar dos problemas: uno era el de Micaela, una sobrina que no tiene ingresos y vive de la ayuda de su familia, a quien le llevaba $6.000. El otro era un poco más urgente: a su cuñado se le había roto el auto y necesitaba $10.000 para arreglarlo. Luis decidió prestarle porque era él quien llevaba a su mamá, doña Gladys, a diálisis tres veces por semana.

La Lulú cruzó el río y llegó a la zona de la escuela. Ahí se encontró con Juan Antonio, su hermano, que venía de cobrar y había pasado por lo de Micaela para dejarle plata. Ya eran como las 4 de la tarde cuando vieron a lo lejos que venían unos 10 caballos con sus jinetes cabalgando a toda velocidad. Y se empezaron a escuchar los tiros.

Las yeguas se asustaron y los Espinoza se metieron en un potrero, donde Juan se cayó del caballo. La Policía, desbocada, encontró a Juan y no se le ocurrió mejor idea que molerlo a golpes. A unos metros, Luis se bajó de la Lulú y se acercó a los gritos: “Eh, qué hacen, ‘dejelon’ a mi hermano no le peguen”. Esas fueron sus últimas palabras.

Una bala 9 milímetros se le metió por la espalda, le llegó a la aorta y se la reventó. Quizá Luis nunca supo lo que le pasó o quizás sí, porque la autopsia determinó que, cuando lo arrastraban por el monte para hacerlo desaparecer, todavía estaba vivo.

Comenzó la semana más dura que recuerden los lugareños. La Lulú volvió sola a la casa de los Espinoza, que ya estaban peinando los montes donde crecieron buscando el cuerpo de Luis. Su desaparición no solo afectó a su familia, sino a toda la comunidad. Antes del amanecer, los hombres se subían a los caballos o las motos y llegaban a la escuela del Melcho, a pocos metros de donde fue visto por última vez. Las mujeres venían por detrás, con los hijos que no habían podido dejar en las casas y cartulinas en las manos con la foto del desaparecido. Las más guapas se metían al monte a buscar. Grupos de 20 a 50 hombres se trepaban a camiones que los llevaban, como ganado, a puntos más lejanos, a otros municipios donde bajaban a buscar en medio de la vegetación. Otros se iban al cauce de los ríos y lo seguían hasta la cola del dique el Frontal, donde creían que podía estar el cuerpo. A la siesta volvían todos a buscar comida y un poco de gaseosa, porque el sol era terrible y porque el aire es tan seco que siempre hay nubes de polvo que lastiman la garganta y los ojos.

Volvían con las camisas y las alpargatas rotas por las espinas, con tajos en las manos, a descansar un poco y seguir hasta el anochecer. Mientras tanto, en las casas, los animales se iban poniendo flacos y la leña se iba acabando porque quién podía ocuparse de esas cosas en medio de la desesperación de encontrar a Luis. La justicia nunca ordenó que intervenga Gendarmería para resguardar a los lugareños y la familia, así que los miembros de la misma institución que había hecho desaparecer a Luis, ahora –decían– lo estaban buscando. Pero tampoco eran muchos, ni llegaban muy temprano. En el helicóptero, desde donde no se veía nada, los policías iban sacándose selfies –contaría más tarde Rubén– que hasta el día de hoy se arrepiente de haberse subido a la nave para perder el tiempo.

Lo cierto es que había un desaparecido en democracia y nadie decía nada. Los medios tucumanos apenas reproducían algo de información de los partes del Ministerio de Seguridad, salvo algunas excepciones. Los periodistas y políticos de la provincia no reclamaban en sus redes sociales. Buenos Aires ni se enteraba. Hasta vino el presidente Alberto Fernández en esos días, pero a nadie se le ocurrió preguntarle sobre el tema, así que él guardó un silencio que dura hasta el día de hoy. Nunca pronunció, públicamente, el nombre de Luis Espinoza.

En Tucumán había un desaparecido, sí, lo había matado seguramente la Policía, pero nadie lo nombraba. El revuelo era en el campo y, mientras no llegara a la ciudad y los countries, nada amenazaba la comodidad de quejarse del exceso o la relajación de la cuarentena.

El crimen imperfecto

Los policías, tras matarlo a traición, por nada y para nada, llevaron el cuerpo de Luis a la comisaría, lo lavaron, lo desnudaron y lo empaquetaron. Según testificaron los propios uniformados y figura en la causa, cagaron el cuerpo en el auto del comisario y se cruzaron de este a oeste la provincia, hasta llegar a las montañas de Catamarca, para tirarlo por un barranco. Nadie, en plena pandemia, con la provincia entera bajo vigilancia, se dio cuenta de que llevaban a un muerto en el baúl; nadie les preguntó nada en los 124 kilómetros que hicieron con el cuerpo, en una Tucumán en la que la cantidad de detenidos por incumplir la cuarentena se contaban de a 300 a 400 por día. Mientras cuatro de ellos llevaban a Luis a que lo devoren los animales, los otros se quedaban en la comisaría a decirle a la madre de Luis que no sabían nada de él y que no podían tomarle la denuncia por su desaparición porque no habían pasado 72 horas. Mientras se lo decían, a pocos metros, al pie del mástil del edificio, la sangre de Luis se iba secando.

El pacto de silencio no llegó a durar una semana. Apenas los detuvieron por las evidencias, dos de ellos se quebraron y contaron todo, acaso pensando que así podrían tener alguna ventaja judicial. Más tarde, se quebraron otros dos. Y así fue la traición interna la que permitió encontrar el cuerpo de Luis aunque, para variar, no fueron los expertos quienes lo hallaron sino su hermano Manuel, colgado de un barranco, atado a una soga que le habían prestado y que no tenía más de 10 metros.

Los nueve policías (Rubén Montenegro, Miriam González, René Ardiles, Víctor Salinas, Carlos Romano, José Paz, Gerardo González Rojas, Claudio Zelaya y José Morales quedaron imputados por los delitos de desaparición forzada con resultado de muerte, más las lesiones hacia Juan Antonio. Los quebrados argumentaron que fueron víctimas de Montenegro, jefe de la comisaría, que se niega todavía a declarar. Morales tampoco abrió la boca, quizá porque de su pistola Jericho 9 mm salió la bala asesina, de acuerdo a las pericias.

Junto a ellos también quedó imputado el civil Flavio Villavicencio. “El Villa”, como lo conocen todos, es un conocido personaje de esos parajes con aspiraciones a ser policía pero que apenas llegó a ser vigía de la comuna. Cuentan en la zona que se movía como una suerte de comando parapolicial a la espera de que le saliera la posibilidad de entrar en la fuerza. Y, al parecer, estaba haciendo todo bien para integrarla.

Qué es la justicia

Desde hace 14 años, todos los martes una multitud que varía entre 20 y 5.000 personas –depende de la fecha, el humor social, la lluvia, depende de la pandemia, de la depresión de las familias y sobre todo depende de la cantidad de homicidios que haya habido esa semana– da vueltas a la plaza Independencia y, a los gritos, pide justicia por sus hijos, sus maridos, sus hermanos asesinados. Llevan las fotos de los muertos como escudos y, cuando algún medio de comunicación prende la cámara, se amontonan detrás del entrevistado levantando la imagen ajada para que el mundo la vea, para que nadie lo olvide.

La justicia en Tucumán no es cosa de pobres.

En el caso de los Espinoza, Luis era el sostén de la familia y, muerto él, la viuda quedó librada a la buena voluntad de la gente que se horrorizó con el crimen. Soledad perdió toda soberanía económica y, para ver el expediente, tiene que diseñar todo un operativo: dejar a los chicos (que andan ahora con mocos porque, como no hay puerta en la casa, se les han resfriado) y llegar a pie o a caballo a Villa Chicligasta, a unos tres kilómetros. De ahí, recorre 12 kilómetros de camino de tierra para salir a la Ruta Nacional 157 y hace seis más hasta Monteagudo, donde ya hay señal de celular e internet. Y desde ese lugar, tiene 50 kilómetros más hasta el Centro Judicial de Monteros, que cierra rigurosamente sus puertas a las 12 del mediodía. Si quiere venir a Tucumán para participar de las marchas que se hacen para pedir justicia por su compañero, el auto le sale $ 3.000.

La semana pasada vino a la ciudad. El gobernador Juan Manzur –que había dicho ante las cámaras que debe caerle “todo el peso de la ley” a los policías que mataron a Luis Espinoza– la mandó a llamar. Salió como a las 4 de la mañana, su cuñado Rubén le pagó el auto. Pero Manzur nunca la recibió y, en su lugar, mandó al ministro de Seguridad, Claudio Maley, a que la atienda. Maley, según dice Soledad, le pidió perdón por lo que le ocurrió a Luis y le dijo que ya no hablen más con la prensa. Nunca le preguntó cuánto había gastado para ir a escuchar esas palabras en la Casa de Gobierno. Soledad se volvió con las manos, los bolsillos y el alma vacía.

Nada da resultado en esta justicia tucumana de muros tan altos que solo los puede pasar quien tiene un buen abogado. Y ni aun así. “Yo a ella no la abandono porque, si se tiene que buscar otro abogado, le va a pedir por lo menos $ 400.000 para sentarse a ver los 18 cuerpos del expediente. Ponele que por $ 150.000 arregle, pero, ¿de dónde los va a sacar?”, cuenta una abogada militante por los derechos de las mujeres en un banco de la plaza que queda frente a Tribunales.

Según una investigación de la periodista tucumana Irene Benito, en Tucumán se inician por año más de 100.000 causas penales y solo 256 llegan a juicio con sentencia firme, es decir, el 0,2%. Agrega que el 80% de las denuncias son archivadas en la etapa de instrucción, sin llegar jamás a alguna de las ocho salas penales que hay en la provincia.

“La semana pasada pagué $ 50.000 en fotocopias porque necesitaba revisar parte del expediente para el juicio. Yo la plata la pude conseguir, pero ¿cómo hace una mujer a quien le mataron el hijo, que era el que paraba la olla en la familia? ¡Hay gente que no tiene ni para el boleto para venir a gritar en la plaza Independencia!”, contaba Alberto Lebbos en 2018, durante un cuarto intermedio del juicio en el que un alto funcionario de Seguridad más la cúpula de la Policía fueron condenados por encubrir el crimen de su hija, Paulina Lebbos. Doce años le había costado llegar a las audiencias, en las que tuvo que tener sentado ante los jueces a un abogado durante todo un año, mañana tarde y noche. Emilio Mrad lo hizo y no le cobró un peso porque, si no, no había poder humano capaz de reunir semejante cantidad de plata.

Tucumán arde

La mitad de los policías presos por el crimen de Espinoza tenía antecedentes de violencia y brutalidad, con causas y sumarios abiertos y jamás resueltos. La solución a semejante incomodidad había sido, como siempre, el traslado de los policías hacia otra comisaría. En este caso, a la de Monteagudo. El final de la historia estaba escrito, solo faltaba que alguien venga y le ponga la firma.

Estos datos no son azarosos: la Ley Orgánica de Policía vigente data de 1970 y el Código de Contravenciones, de 1980. Ambos son hijos de dictaduras y, juntos, forman un cóctel explosivo. Mientras el código permite detener a cualquiera sin motivo alguno y transformar esa detención en legal, la ley garantiza que, si el policía delincuente no tiene la mala fortuna de caer en el 0,2% de las causas con sentencia firme, puede seguir siendo policía, ascender e, incluso, cometer otro delito.

Por eso, la comisaría de Monteagudo que mató a Luis Espinoza era un rejunte de uniformes de otros lados, que venían trasladados por sus antecedentes. Montenegro tenía causa abierta por amenazas de muerte y lesiones en contexto de violencia de género; a Paz le habían abierto sumario por defraudación contra el Estado Nacional; Romano había estado con arresto por hacer disparos en estado de ebriedad solo seis meses antes; y Zelaya estaba imputado por vejaciones y apremios ilegales. Para completar el cuadro, el mismo Zelaya y Rojas son acusados por Patricia Saldaño, una mujer de Simoca, de haber golpeado brutalmente a su hijo en la comisaría, provocándole una hemorragia que le costó la vida tres semanas más tarde. Alan Andrada tenía 20 años cuando murió.

En la última década, solo tres casos de homicidios a manos de policías llegaron a juicio y condena en Tucumán. Pero la lista que lleva a todas partes la Mesa Contra el Gatillo Fácil de Tucumán tiene más de 15 nombres, sin contar los casos de víctimas cuyas familias no visibilizan su situación, causas de encubrimiento, apremios, vejaciones y abuso sexual cometidos por policías, con una tasa también bajísima de sentencias.

La justicia, en nuestra provincia, no es cosa de pobres.

La muerte, sí.

Derechos Humanos

A 40 años de la sentencia: ¿Qué significa hoy el Juicio a las Juntas?

Este martes 9 de diciembre se cumplen 40 años de la lectura de la sentencia del Juicio a las Juntas Militares. Habrá un acto en la Corte Suprema de homenaje a los jueces Carlos Arslanián, Ricardo Gil Lavedra, Guillermo Ledesma y Jorge Valerga Aráoz (fallecieron los otros dos integrantes de aquella Cámara Federal: Andrés D’Alessio y Jorge Torlasco).

Testigo privilegiado de muchas de las audiencias por su cobertura para el diario La Razón, Sergio Ciancaglini, actual periodista de MU y coautor del libro Nada más que la verdad (junto a Martín Granovsky) repasa escenas, revelaciones y el contexto de una experiencia inédita en el mundo en la que por primera vez se juzgó un crimen masivo cometido desde el Estado por una dictadura.

Los testigos, los alegatos, las sorpresas, la ubicación de la locura y de la cordura. Los gestos de Videla, Massera y Viola. Los testimonios de las mujeres sobre los ataques y violaciones que sufrieron. El antisemitismo militar. El peso desde el cual los médicos calculaban que era factible torturar. El sitio de lo impensable, y la proyección de aquella historia pensando en los derechos humanos del presente.

Por Sergio Ciancaglini

Actualidad

Sin pan y a puro circo: la represión a jubilados para tapar otra derrota en el Congreso

La marcha pacífica de jubilados y jubiladas volvió a ser reprimida por la Policía de la Ciudad para impedir que llegara hasta la avenida Corrientes. La Comisión Provincial por la Memoria confirmó cuatro detenciones (entre ellas, un jubilado) que la justicia convalidó y cuatro personas heridas. Una fue una jubilada a quien los propios manifestantes […]

La marcha pacífica de jubilados y jubiladas volvió a ser reprimida por la Policía de la Ciudad para impedir que llegara hasta la avenida Corrientes. La Comisión Provincial por la Memoria confirmó cuatro detenciones (entre ellas, un jubilado) que la justicia convalidó y cuatro personas heridas. Una fue una jubilada a quien los propios manifestantes salvaron de que los uniformados la pasaran por arriba. En medio del narcogate de Espert, quien pidió licencia en Diputados por “motivos personales”, las imágenes volvieron a exhibir la debilidad del Gobierno, golpeando a personas con la mínima que no llegan a fin de mes, mientras sufría otra derrota en la Cámara baja, que aprobó con 140 votos afirmativos la ley que limita el uso de los DNU por parte de Milei.

Por Francisco Pandolfi y Lucas Pedulla.

Fotos: Juan Valeiro.

Un jubilado de setenta y tantos eleva un cartel bien alto con sus dos manos.

“Pan y circo”, dice.

Pero el “pan” y la “y” están tachados, porque en este miércoles, como en esta época, lo que falta de pan sobra de circo. El triste espectáculo lo ofrece una vez más la policía, hoy particularmente la de la Ciudad, que desplegó un cordón sobre Callao, casi a la altura de Sarmiento, para evitar que la pacífica movilización de jubilados y jubiladas llegara hasta la avenida Corrientes. Detrás de los escudos, aparecieron los runrunes de la motorizada para atemorizar. Y envalentonados, los escudos avanzaron contra todo lo que se moviera, con una estrategia perversa: cada tanto, los policías abrían el cordón y de atrás salían otros uniformados que, al estilo piraña, cazaban a la persona que tenían enfrente. Algunos zafaron a último milímetro.

Pero los oficiales detuvieron a cuatro: el jubilado Víctor Amarilla, el fotógrafo Fabricio Fisher, un joven llamado Cristian Zacarías Valderrama Godoy, y otro hombre llamado Osvaldo Mancilla.

Las detenciones de Cristian Zacarías y del fotógrafo Fabricio Fisher. La policía detuvo al periodista mientras estaba de espaldas. Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

En esa avanzada, una jubilada llamada María Rosa Ojeda cayó al suelo por los golpes y fue la rápida intervención de los manifestantes, del Cuerpo de Evacuación y Primeros Auxilios (CEPA), y de otros rescatistas los que la ayudaron. “Gracias a todos ellos la policía no me pasó por encima”, dijo. Su única arma era un bastón con la bandera de argentina.

Como en otros miércoles de represión, la estrategia pareciera buscar que estas imágenes opaquen aquellas otras que evidencian el momento de debilidad que atraviesa el Gobierno. Hoy no sólo el diputado José Luis Espert, acusado de recibir dinero de Federico «Fred» Machado, empresario extraditado a Estados Unidos por una causa narco, se tomó licencia alegando “motivos personales”, sino que la Cámara baja sancionó, por 140 votos a favor, 80 negativos y 17 abstenciones, la ley que limita el uso de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) por parte del Presidente. El gobierno anunció un clásico ya de esta gestión: el veto.

Por ahora, el proyecto avanza hacia el Senado.

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

El poco pan

La calle preveía este golpe, y por eso durante este miércoles se cantó:

“Si no hay aumento,

consiganló,

del 3%

que Karina se robó”.

Ese tema fue el hit del inicio de la jornada de este miércoles, aunque hilando fino carece de verdad absoluta, porque las jubilaciones de octubre sí registraron un aumento: el 1,88%, que llevó el haber mínimo a $326.298,38. Sumado al bono de 70 mil, la mínima trepó a $396 mil. “Es un valor irrisorio. Seguimos sumergidos en una vida que no es justa y el gobierno no afloja un mango, es tremendo cómo vivimos”, cuenta Mario, que no hay miércoles donde no diga presente. “Nos hipotecan el presente y el futuro también, cerrando acuerdos con el FMI que nos impone cómo vivir, y no es más que pan para hoy y hambre para mañana, aunque el pan para hoy te lo debo”.

Victoria tiene 64 años y es del barrio porteño de Villa Urquiza. Cuenta que desde hace 10 meses no puede pagar las expensas. Y que por eso el consorcio le inició un juicio. Cuenta que otra vecina, de 80, está en la misma. Cuenta que es insulina dependiente pero que ya no la compra porque no tiene con qué. Cuenta que su edificio es 100% eléctrico y que de luz le vienen alrededor de 140 mil pesos, más de un tercio de su jubilación. Cuenta que está comiendo una vez por día y que su “dieta” es “mate, mate y mate”. Vuelve a sonreír cuando cuenta que tiene 3 hijos y 4 nietos y cuando dice que va a resistir: “Hasta cuando pueda”.

A María Rosa la salvó la gente de que la policía la pasara por arriba. Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

El mucho circo

Desde temprano hubo señales de que la represión policial estaba al caer. A diferencia de los miércoles anteriores, la Policía no cortó la avenida Rivadavia a la altura de Callao. Tampoco cortó el tránsito, lo que permitió que los jubilados y las jubiladas cortaran la calle para hacer semaforazos. Después de media hora, cuando la policía empezó a desviar el tránsito y la calle quedó desolada, comenzó la marcha, pero en vez de rodear la Plaza de los Dos Congresos como es habitual, caminó por Callao en dirección a Corrientes, hasta metros de la calle Sarmiento, donde se erigió un cordón policial y empezó a avanzar contra las y los manifestantes.

Desde atrás, irrumpieron con violencia dos cuerpos en moto: el GAM (Grupo de Acción Motorizada) y el USyD (Unidad de Saturación y Detención), pegando con bastones e insultando a quienes estaban en la calle. “Vinieron a pegarme directamente, mi pareja me quiso ayudar y lo detuvieron a él, que no estaba haciendo nada”, cuenta Lucas, el compañero de Cristian Zacarías, uno de los detenidos.

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

Cercaron el lugar una centena de efectivos de la policía porteña, que no permitieron a la prensa acercarse ni estar en la vereda registrando la escena.

“¿Alguien me puede decir si la detención fue convalidada”, pregunta Lucas al pelotón policial.

Silencio.

“¿Me pueden decir sí o no?”.

Silencio.

Un comerciante mira y vocifera: “¿Sabés lo que hicieron a la vuelta? Subieron a la vereda con las motos”.

Otro se acerca y pregunta: “¿A quién tienen detenido acá, al Chapo Guzmán?”

“No”, le responde seco un periodista: “A un pibe y a un jubilado”.

La Comisión Provincial por la Memoria confirmó las cuatro detenciones (fue aprehendida una quinta persona y derivada al SAME para su atención) y cuatro personas heridas. El despliegue incluyó la presencia también de Policía Federal, Prefectura y Gendarmería detrás del Congreso mientras el despliegue represivo fue «comandado por agentes de infantería de la Policía de la Ciudad». El organismo observó que después de semanas donde el operativo disponía el vallado completo, en los últimos miércoles el dispositivo dejó abierta una vía de circulación que es la que eligen las fuerzas para avanzar contra los manifestantes.

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

También se hizo presente Fabián Grillo, papá de Pablo, que sufrió esa represión el 12 de marzo, en esta misma plaza, y continúa su rehabilitación en el Hospital Rocca. “Su evolución es positiva”, comunicó la familia. El fotorreportero está empezando a comer papilla con ayuda, continúa con sonda como alimento principal, se sienta y se levanta con asistencia y le están administrando medicación para que esté más reactivo. “Seguimos para adelante, lento, pero a paso firme”, dicen familiares y amigos. El martes, la jueza María Servini procesó al gendarme Héctor Guerrero por el disparo. El domingo se cumplirán siete meses y lo recordarán con un festival.

Pablo Caballero mira toda esta disposición surrealista desde un costado. Tiene 76 años y cuatro carteles pegados sobre un cuadrado de cartón tan grande que va desde el piso del Congreso hasta su cintura:

- “Roba, endeuda, estafa, paga y cobra coimas. CoiMEA y nos dice MEAdos. Miente, se contradice, vocifera, insulta, violenta, empobrece, fuga, concentra. ¿Para qué lo queremos? No queremos, ¡basta! Votemos otra cosa”.

- “El 3% de la coimeada más el 7% del chorro generan 450% de sobreprecios de medicamentos”.

- El tercer cartel enumera todo lo que “mata” la desfinanciación: ARSAT, INAI, CAREM, CONICET, ENERC, Gaumont, INCAA, Banco Nación, Aerolíneas, Hidrovía, agua, gas, litio, tierras raras, petróleo, educación. Una enumeración del saqueo.

El cuarto cartel lo explica Pablo: “Cobro la jubilación mínima, que equivale al 4% de lo que cobran los que deciden lo que tenemos que cobrar, que son 10 millones de pesos. No tiene sentido. Por eso, hay que ir a votar en octubre”.

Pablo mira al cielo, como una imploración: «¡Y que se vayan!».

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

Artes

Un festival para celebrar el freno al vaciamiento del teatro

La revista Llegás lanza la 8ª edición de su tradicional encuentro artístico, que incluye 35 obras a mitad de precio y algunas gratuitas. Del 31 de agosto al 12 de septiembre habrá espectáculos de teatro, danza, circo, música y magia en 15 salas de la Ciudad de Buenos Aires. El festival llega con una victoria bajo el brazo: este jueves el Senado rechazó el decreto 345/25 que pretendía desguazar el Instituto Nacional del Teatro.

Por María del Carmen Varela.

«La lucha continúa», vitorearon este jueves desde la escena teatral, una vez derogado el decreto 345/25 impulsado por el gobierno nacional para vaciar el Instituto Nacional del Teatro (INT).

En ese plan colectivo de continuar la resistencia, la revista Llegás, que ya lleva más de dos décadas visibilizando e impulsando la escena local, organiza la 8ª edición de su Festival de teatro, que en esta ocasión tendrá 35 obras a mitad de precio y algunas gratuitas, en 15 salas de la Ciudad de Buenos Aires. Del 31 de agosto al 12 de septiembre, más de 250 artistas escénicos se encontrarán con el público para compartir espectáculos de teatro, danza, circo, música y magia.

El encuentro de apertura se llevará a cabo en Factoría Club Social el domingo 31 de agosto a las 18. Una hora antes arrancarán las primeras dos obras que inauguran el festival: Evitácora, con dramaturgia de Ana Alvarado, la interpretación de Carolina Tejeda y Leonardo Volpedo y la dirección de Caro Ruy y Javier Swedsky, así como Las Cautivas, en el Teatro Metropolitan, de Mariano Tenconi Blanco, con Lorena Vega y Laura Paredes. La fiesta de cierre será en el Circuito Cultural JJ el viernes 12 de septiembre a las 20. En esta oportunidad se convocó a elencos y salas de teatro independiente, oficial y comercial.

Esta comunión artística impulsada por Llegás se da en un contexto de preocupación por el avance del gobierno nacional contra todo el ámbito de la cultura. La derogación del decreto 345/25 es un bálsamo para la escena teatral, porque sin el funcionamiento natural del INT corren serio riesgo la permanencia de muchas salas de teatro independiente en todo el país. Luego de su tratamiento en Diputados, el Senado rechazó el decreto por amplia mayoría: 57 rechazos, 13 votos afirmativos y una abstención.

“Realizar un festival es continuar con el aporte a la producción de eventos culturales desde diversos puntos de vista, ya que todos los hacedores de Llegás pertenecemos a diferentes disciplinas artísticas. A lo largo de nuestros 21 años mantenemos la gratuidad de nuestro medio de comunicación, una señal de identidad del festival que mantiene el espíritu de nuestra revista y fomenta el intercambio con las compañías teatrales”, cuenta Ricardo Tamburrano, director de la revista y quien junto a la bailarina y coreógrafa Melina Seldes organizan Llegás.

Más información y compra de entradas: www.festival-llegas.com.ar

Fumigaciones en PergaminoHace 4 semanas

Fumigaciones en PergaminoHace 4 semanasComienza un juicio histórico por fumigaciones con agrotóxicos

Roberto PïanelliHace 4 semanas

Roberto PïanelliHace 4 semanasAdiós, Capitán Beto

IndustricidioHace 4 días

IndustricidioHace 4 díasEn el fin del mundo: ocupación contra la desocupación en Tierra del Fuego

Marcha de jubiladosHace 3 semanas

Marcha de jubiladosHace 3 semanasVideo homenaje a la lucha de jubiladas y jubilados

IndustricidioHace 2 días

IndustricidioHace 2 díasQuebró Aires del Sur: los trabajadores y la UOM ocupan la fábrica, y el intendente denuncia 10.000 empleos perdidos en Rio Grande