Mu161

La desobediente. El libro de Analía Kalinec, hija de un genocida

En Llevaré su nombre, Analía Kalinec expone las intimidades y el contexto que dan forma a su biografía frente a su padre, torturador durante la dictadura. La creación de Historias Desobedientes, con otros hijes de genocidas. Y una historia que superó mandatos sociales y rechazos familiares, para enfocarse en las próximas generaciones. Por Franco Ciancaglini.

¿Un torturador puede ser un buen padre? ¿Cómo se le cuenta a un niñe que su abuelo está preso? ¿Cómo se le dice a una madre que no se someta más al silencio? ¿Y a las hermanas? ¿Se puede testimoniar en contra de un familiar? ¿Se puede intentar convencer a papá represor de que hable, de que diga dónde están?

Analía Kalinec decidió enfrentar estas y muchas otras preguntas imposibles sabiendo que el precio de la verdad muchas veces es caro y es doloroso.

Durante más de diez años registró las consecuencias que tuvo -y aún tiene- intentar darles respuestas posibles.

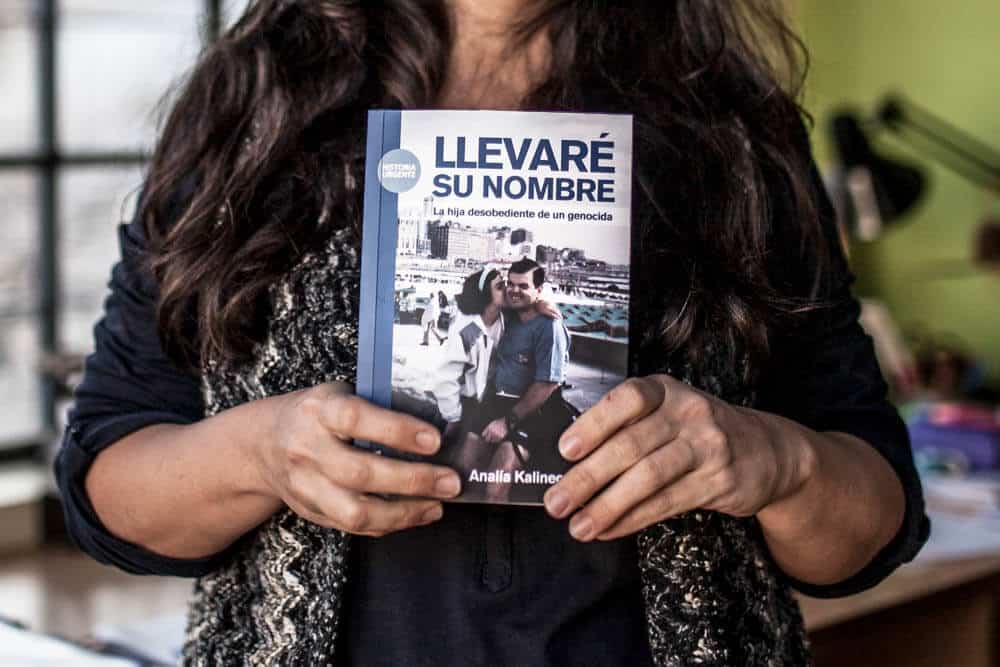

Ahora las compiló en un libro dedicado a sus hijos y sobrinos, cuyo título habla de su padre: Llevaré su nombre.

Papá represor

Analía es hija de Antonio Kalinec, alias Doctor K, genocida que participó en al menos tres centros clandestinos de detención durante la última dictadura militar, con torturas probadas en al menos 158 personas, y que se encuentra detenido en Ezeiza. En la tapa del libro, Doctor K se encuentra en la rambla de Mar del Plata junto a una Analía adolescente, quien le está dando un amoroso beso en la mejilla.

Hoy, desde una bella casa de un ex barrio obrero en Flores, Analía repone más elementos que arroja la foto de tapa que eligió la editorial, que solo ella puede interpretar:

Cuenta que en el bolso que se ve que lleva a su lado Doctor K, enlazado a su muñeca izquierda, había siempre un arma.

En la remera de Doctor K se ve un dobladillo que denota que fue recién planchada, “lo cual demuestra cómo lo atendía mi madre, hasta para ir a la playa”.

Muchas de estas pistas que parecen cotidianas son para Analía las piezas de un rompecabezas que intentan descifrar y explicar cómo era una familia comandada por un padre genocida.

Y junto a esa mirada, una guía práctica sobre cómo romper sus mandatos.

Romper el silencio

Analía cuenta la historia desde una perspectiva distinta, no solo porque se trata de una hija de un genocida, sino porque en el registro de más de diez años de armado del libro quedan plasmadas las etapas por las que fue atravesando su vida; cuenta cómo fue descubriendo que su papá era un represor; revela cómo fue cambiando su relación con sus familiares, que salieron en defensa paterna; relata de qué modo pudo ella cambiar su historia y cómo llega a organizarse junto a otrxs hijxs de genocidas; e invita a pensar cómo podemos seguir construyendo hoy más verdad, más memoria y más justicia.

La nueva vida de Analía empieza quizás a sus 25 años, cuando comenzó a saber qué hacía su padre mucho antes de aquel amoroso beso en Mar del Plata. “Eran años de impunidad”, repone ella misma refiriéndose al contexto de la foto, a las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, etapas que Analía refiere en el libro a través de noticias de la época, discursos presidenciales y, años más tarde, incluyendo expedientes judiciales y declaraciones testimoniales que empiezan a construir justicia.

Luego de Mar del Plata, cuando Doctor K cae final y preventivamente preso y mientras aguarda el juicio, Analía y su familia lo visitan frecuentemente a un cuartel de la Policía Montada donde había sido trasladado en señal de privilegio: “Asadito los domingos, teníamos un quincho y una parrilla a disposición donde nos reuníamos”, cuenta Analía de esa época. “Quiero dejar bien en claro que, si hubiese podido, tranquilamente se hubiese podido escapar de La Montada”, afirma en un testimonio que realiza frente a las denuncias de los familiares de genocidas que hablan de condiciones indignas de detención.

En los juicios de lesa humanidad comienzan a declarar víctimas que asocian el alias “Doctor K” con el nombre de Eduardo Emilio Kalinec: “Mi viejo estaba seguro de que no lo iban a detener –piensa Analía hoy, desde su casa– por el alias, y porque no había sobrevivientes”.

La transcripción de los testimonios que narran desapariciones y torturas, y de las cédulas judiciales en las que el juez Daniel Rafecas va encerrando a una decena de genocidas señalados por esos delitos, son parte del clima que va descubriendo a papá represor. Los avances judiciales, reflejados en las noticias comienzan a romper la hipocresía de los almuerzos familiares: “No me sentía cómoda en las reuniones familiares”, escribe Analía. “Tenía la sensación de que no decía lo que tenía que decir. Esto con los años se fue haciendo más pronunciado, la incomodidad fue creciendo. Yo por un lado pensaba que mi papá podía ser un represor y por otro lado decía: no puedo pensar eso de mi papá. Pero lo pensaba igual, y no podía decirlo”.

Poco después llegó la noticia de que Doctor K, junto a otra decena de genocidas, iría a juicio oral. Dos días después, 30 de junio de 2008, Analía envió por mail a algunos conocidos una “Carta abierta a un represor”, en la que rompía por primera vez y para siempre el silencio familiar. Así le escribía a su papá Doctor K: “El silencio te está condenando. Y te llaman traidor si hablás. Y vos no hablás. Por eso te cuestiono, porque entiendo que decir la verdad no es traición, que decir la verdad es lo justo, que decir la verdad implica sinceridad y que, en tu caso, decir la verdad implicaría arrepentimiento”.

Hablar de ciertas cosas

Fue un antes y un después.

La carta llegó a su madre, quien le hizo saber que se había enterado de que había escrito una carta “horrible”, que luego ella misma le respondió calificándola de “baja, cruel y sin consideración”. Analía redobló la apuesta: escribió una “Carta abierta a la esposa de un represor”.

Se la mandó a la madre y a sus tres hermanas, quienes salieron en respaldo materno y paterno. En paralelo a estos mails, el libro cuenta una serie de cumpleaños y almuerzos familiares que parecen transcurrir en paralelo o por fuera de esta verdadera revolución familiar. Cuenta en el libro: “Durante el 2009 la relación con mi familia fue dificultosa (…) Cuando pasaba mucho tiempo sin ver a mi vieja, sentía que la extrañaba. De a poco y muy espaciadamente, fuimos reestableciendo la relación. Una relación muy diferente a la que teníamos. Casi implícitamente, decidimos no hablar de mi papá; esto trae discusión”.

Analía comienza entonces una búsqueda solitaria sobre la infancia de su padre, el Doctor K, intentando sacarle algo a su abuela, contactando a primos lejanos, hasta que su madre, al poco tiempo, muere. Y a la tirante relación con sus hermanas, se suma la discusión sobre la herencia que continúa hasta hoy.

Otro capítulo apasionante detalla las conversaciones que ella mantuvo con un hijo de desaparecidos –nombrado Fernández para preservar su identidad–, que intenta contactarla porque sabe que sus padres estuvieron en un centro de detención donde estuvo Doctor K. Después de un intercambio conmovedor entre dos hijos que tienen en común la búsqueda de la verdad, Analía encara la única posibilidad de llegar a ella: rogarle a su padre que le dé información sobre qué pasó con Fernández.

Sin hacer ningún tipo de spoiler –sino más bien siguiendo la lógica del pacto de silencio que aún reina entre los genocidas– sobra decir que las cartas nunca fueron respondidas.

Ella no se detiene: escribe más cartas a su padre, algunas que le envía y otras que no; anota en un diario preguntas que no pudo hacerle a su madre (“Te fuiste ma. Te fuiste y no pudimos hablar. Como siempre: no hablaste”); continúa la búsqueda de familiares lejanos por Facebook; participa de un libro sobre Hijos de los 70 que despierta la ira de sus hermanas (registrada en un mensaje de Whatsapp digno de un programa de chimentos); comienza una militancia gremial; y más tarde, en pleno macrismo, la reunión con otros y otras hijas de genocidas, germen de un colectivo inédito en el mundo: Historias desobedientes.

El libro registra las sensaciones del 10 de mayo de 2017, cuando este grupo marchó por primera vez en oposición a los beneficios de 2×1 que la Corte intentó hacer valer para los genocidas. La historia y la lucha seguían más presentes que nunca.

Carta al futuro

Entre muchos otros detalles dignos de una película que seguramente algún día se hará, el 22 de febrero de 2019, uno de los hijos de Analía recibe una cédula judicial. Aunque va dedicada a su madre, también implica al niño. Analía se entera entonces de que el Doctor K, desde la cárcel donde cumple condena, busca desheredarla y declararla “indigna”.

En el libro se transcribe la carta entera de Kalinec, y ella la interviene con comentarios que desarman todos los argumentos paternos. Hay incluso un careo que tiene a Doctor K y a Analía mano a mano para discutir las razones de la “indignidad” que ella no está dispuesta a aceptar.

Como psicóloga, expone estas incomodidades sin ensayar ninguna síntesis ni una conclusión cerrada sobre cómo elaborar aquello que sigue doliendo. Por eso, habla de escribir como acto de liberación: “Yo no tenía registro de mi falta de registro. Decía: voy a escribir para cuando tenga hijos. Y me faltaba completar: para que no les pase lo mismo que a mí, que no sepan su historia… Pero eso en mí no estaba consciente. Todavía no habían nacido mis hijos, pero yo ya empezaba a contarles desde el inicio de mi relación mi pareja. Quería que tengan en detalle desde que empezamos a soñarlos, a pensarlos, cuando quedo embarazada, sus primeras palabras…”.

Toda esa hermosura que describe también forma parte de una historia que no es solamente horror.

Analía Kalinec es además maestra, madre de Gino y Bruno, compañera de Luis. Muchos pasajes de ese diario íntimo están motivados en sus hijos, al describir cómo fue plantando bandera desde el dolor bajo la premisa de que ellos no pervivan en la hipocresía del silencio.

El libro está dedicado a sus hijos, pero también a los hijos de sus hermanas: Franco y Tati y, aunque no los conoce por la división familiar, a los más pequeños de sus sobrinos, Benicio y Máximo. “Van a crecer y posiblemente se hagan preguntas. Y van a saber que tenían una tía loca… Y van a saber que lo cuento pensando en ellos”, dice ahora.

Sobre la identidad reflejada en el título: “Entendí que cambiarme el apellido no me representaba; tenía que reconocerme como su hija para poder cuestionarlo; este es el lugar que me toca, mi historia, me guste o no me guste. Con esto trataré de hacer algo mejor: es una declaración política aceptarlo”.

Si ese es el comienzo, entre los finales posibles de esta historia Analía deja algunas otras líneas que se seguirán escribiendo:

Historias Desobedientes es a donde llega Analía con su búsqueda. Un espacio colectivo conformado por hijes de genocidas que no solo se reúne para sanar el dolor, sino que se moviliza y plantea una reforma en el Código Penal para que les familiares de genocidas puedan testimoniar en las causas que los involucran: “Lo que se está evidenciando es la punta del iceberg”, dice Analía. “Hay más de mil represores condenados por crímenes de lesa humanidad. Entre ellos, mi papá. Y esas personas tienen hijos, más todos los que quedaron impunes: es una población altísima la de hijos de genocidas. Y parecen mundos paralelos, lo digo con conocimiento de causa: yo no me enteraba lo que pasaba en el mundo de los derechos humanos. Historias desobedientes empieza a generar una fisura”. La fisura se extendió tanto que, gracias a esta experiencia, se replicaron grupos similares en Paraguay, Uruguay, Brasil y Chile.

En el libro, Analía suma la exigencia de contar con políticas públicas dirigidas a hijes de represores, para su contención emocional y su acompañamiento social, para que no tengan que elaborar sus dudas en soledad ni replicar muchas situaciones reflejadas en este nuevo libro.

A los 42 años Analía está cursando Derecho en la Universidad de Buenos Aires.

Y mientras se sigue escribiendo la historia, guarda esperanza: “Estaría bueno que mi papá se arrepienta y cuente lo que sabe. O que mis hermanas entiendan qué estoy planteando y me ayuden a convencerlo. No dejo de pensar que eso es posible: mientras esté con vida, ¿por qué no intentarlo?”.

CABA

La forma del agua: MU en San Pedro, Ramallo y el Delta del Paraná

Desde las 16 y con una movilización desde Plaza de Mayo al Congreso de la Nación, finaliza hoy la travesía náutica organizada por la Multisectorial Humedales que partió de Rosario el 11 de agosto y navegó 350 kilómetros por el Río Paraná. Junto a más de 380 organizaciones entregarán un petitorio en el que exigen el urgente tratamiento, la sanción e implementación de la Ley de Humedales, que desde noviembre pasado duerme en la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados. Si no se vota este año, volverá a perder estado parlamentario como en 2016. Compartimos libremente esta nota, parte de la MU 161, desde San Pedro, Ramallo y la zona de las Islas Lechiguanas, mientras múltiples leyes no se aplican, el proyecto de Ley de Humedales permanece cajoneado, el Paraná sufre la peor bajante desde 1944 y mientras las asambleas organizadas son las únicas que la siguen remando.

(más…)CABA

Plantadas: Valeria Salech (Mamá Cultiva), Rosalía Pellegrini (UTT) y el cannabis medicinal

Desde antes de la reciente media sanción de la ley que permitirá cultivar cannabis con fines medicinales, algo ya se estaba gestando. La asociación Mamá Cultiva –integrada por madres que descubrieron cómo cuidar y sanar a sus hijos con plantas y recetas propias, ante el vacío de la medicina tradicional– se reunió con la Unión de Trabajadores de la Tierra. Preparan una alianza que proyecta construir poder, salud, agroecología feminismo y justicia. Mujeres que hablan sobre cómo cambiar el futuro. Por Sergio Ciancaglini.

(más…)Mu161

Quimey Ramos. La fuga permanente

Es docente, artista, activista y representa a una generación trans que no se conforma con cupos ni DNI. Cómo salir de la centralidad del Estado y la totalización de la vida, con rebeldía, deseo y prácticas cotidianas que tejen otra forma de entendernos. La autogestión, la identidad, la revolución interna y del sistema, las preguntas, los cuerpos, los privilegios, y el fin del conocimiento: una clase magistral con Quimey Ramos. Por Lucas Pedulla.

(más…)

NotaHace 4 semanas

NotaHace 4 semanasComienza un juicio histórico por fumigaciones con agrotóxicos en Pergamino

NotaHace 4 semanas

NotaHace 4 semanasAdiós, Capitán Beto

PortadaHace 3 semanas

PortadaHace 3 semanasOtra marcha de miércoles: video homenaje a la lucha de jubiladas y jubilados

ActualidadHace 22 horas

ActualidadHace 22 horasMuerte por agrotóxicos de un chico de 4 años: confirman la condena al productor

ActualidadHace 2 semanas

ActualidadHace 2 semanasReforma laboral: “Lo que se pierde peleando se termina ganando”