CABA

Reciclar la vida

La actualidad desde José León Suárez: Waldemar, ex preso, hoy sociólogo, informa sobre los efectos de la inflación. Lorena, recicladora barrial, analiza por el contenido de la basura cómo castiga el ajuste en el consumo. Una fábrica recuperada brinda el panorama tarifario y sus consecuencias en la producción. Pero la noticia importante es la protagonista de esta nota: cómo producir vida en medio de la crisis. ▶ SERGIO CIANCAGLINI

Lo que más cambió en estos meses, desde que subió el gobierno nuevo, es que mejoró la calidad de la cocaína.

La frase surgió en una charla en La Carcova, barrio de José León Suárez (partido de San Martín, provincia de Buenos Aires, República Argentina, Suramérica, Planeta Tierra).

Cuando se consulta cuáles son las principales novedades que la actualidad política y económica genera en la vida cotidiana, las respuestas que MU escucha en barrios y pueblos del país incluyen palabras como inflación, desocupación, inseguridad, empobrecimiento, miedo. Pero en La Carcova esas desventuras son tan evidentes, obvias y habituales, tan parte del paisaje humano, que la respuesta sobre las novedades es otra, que repiten ante mi gesto de asombro: “En serio, loco, la cocaína está mejor, y por eso los pibes andan cada vez peor: no se pueden bajar del mambo”.

El uso le ha quitado al barrio el acento de su nombre en homenaje al pintor Ernesto de la Cárcova, autor del célebre y siempre vigente Sin pan y sin trabajo.

La reunión es en la Biblioteca Popular La Carcova, o la Biblio. Es un espacio construido a pulmón y pulso, al cual los chicos van a merendar y a recibir apoyo escolar y múltiples talleres, a leer cuentos y aprender a crearlos y contarlos. Los adultos terminan allí el secundario, y el lugar se ha transformado en punto de reunión barrial.

Una de las mujeres, bebé en brazos, agrega: “Y hay otra novedad: antes los tiros eran de noche, pero ahora son todo el día. En cualquier momento, ¡todo el mundo al piso!”.

El resto del grupo ríe.

El humor suele ser un arma vital.

Lorena Pastoriza, ex cartonera, actual recicladora de basura y motor del Centro Comunitario 8 de Mayo, sostiene sonriendo: “Esta es la república de los cirujas”.

Es mucho más que eso:

El Centro Comunitario comparte comida, talleres, capacitaciones y vida en un asentamiento construido literalmente sobre la basura. O sea: unas 1.200 familias sin tierra sobre la cual construir su hogar, lo hicieron sobre basureros clandestinos. El 8 de Mayo es apenas uno de los 56 asentamientos y villas de la zona.

Del Centro nacieron cooperativas de reciclado de basura que inventaron un trabajo crucial para el medio ambiente y para cirujas que vivían de lo que encontraban en la Quema, o la montaña: la cordillera de 18 metros de altura del relleno del CEAMSE, que recibe casi 7.000 toneladas diarias de desperdicios de 34 municipios del conurbano y la ciudad de Buenos Aires, que expulsan aquí algo de sus malos aires.

La movida abarca experiencias como FM Reconquista, radio comunitaria nacida de la Asociación de Mujeres La Colmena, que a su vez creó jardines de infantes, escuelas, talleres de formación profesional.

Todo interactúa con las fábricas recuperadas de San Martín, que reciclaron sin patrón puestos de trabajo en empresas quebradas y vaciadas, y abrieron espacios a bachilleratos populares.

El vecindario facilitó la creación de un nexo con la cárcel (Unidad 48), que hospeda a tantos habitantes del barrio, para que se instalara allí la Universidad de San Martín dictando la carrera de Sociología para presos y guardiacárceles.

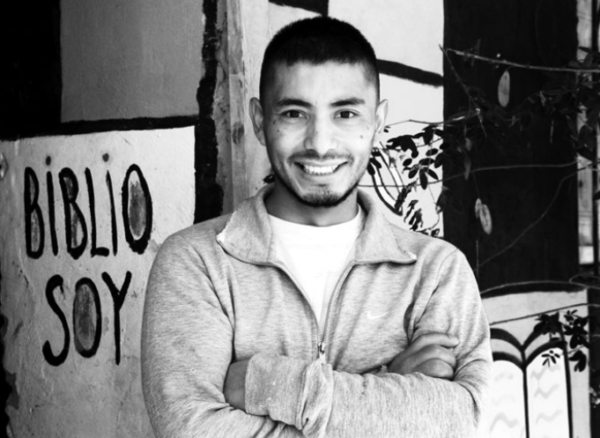

Dos de esos presos, ya en libertad, construyeron a mano la Biblioteca Popular La Carcova.

Es apenas parte del mapa de un territorio en el que ciertas experiencias intentan rescatar vida en lo que está podrido, tarea inversa a la que se observa en vastas regiones del quehacer político, mediático y científico.

El ex ciruja Ernesto Lalo Paret ha definido a todo este universo como un parque temático de la pobreza: Quemaikén.

Licenciado Cubilla

Waldemar Cubilla fue dos veces huésped de la cárcel, diez años en total, por robo. La segunda vez se incorporó a la carrera de Sociología en la U48. Mantuvo uno de los promedios más altos: “Mucho tiempo para leer”, dice con modestia. Purgó su condena en 2011 y con otro de los presos-estudiantes, Oscar, o mejor Mosquito –ex salidera bancaria- volvió a José León Suárez, localidad de basurales, donde en 1956 ocurrieron los fusilamientos que Rodolfo Walsh describió en Operación Masacre.

“En la cárcel íbamos a buscar compañeros para que estudiaran con nosotros, pero muchos ni habían terminado la primaria o ni sabían leer. Hicimos alfabetización y, cuando salimos, la idea era alfabetizar adultos en La Carcova. Cuando estábamos juntando chapas y maderas para hacer el rancho andaban todos los chicos por acá, que ni sabían qué era una biblioteca. Nos miramos y dijimos: hagamos una biblioteca para chicos”.

Mosquito murió en 2012. Había promovido estudiar Sociología y no Derecho: “Antes que ser abogado, prefiero seguir siendo chorro”, fue su moción, aprobada por unanimidad por los presos. En una entrevista de MU había dicho: “¿Sabés cómo es esto que estamos haciendo? Como la flor de loto, que nace en el barro y en la basura”.

Ya sin Mosquito, con algo de apoyo estatal (SEDRONAR y Secretaría de la Niñez) Waldemar consiguió ladrillos y cemento. A mano, con la ayuda de los vecinos, el rancho se convirtió en una construcción.

Waldemar siguió estudiando y en diciembre de 2015 defendió su tesis Experiencia, trabajo y vida al margen de la institución social: el caso de los cirujas del basural de José León Suárez en la Argentina postcrisis 2001 (disponible en la web de lavaca.org). La tesis, que abarca investigación, teorización y testimonios, plantea el trabajo y la vida del ciruja como modo de pensar y sobrevivir; habla de la represión estatal; del reciclado como nuevo trabajo, de lo que significa la vida ignorada y depreciada, entre tantas cosas, y a lo largo de 71 páginas.

Fuera del aula, bajo la mirada de su compañera, Gisela, andan corriendo los pequeños hijos de la pareja: Eros y Jano . “Mucha mitología griega en la cárcel”, se justifica el papá.

Tras la exposición, la directora del Centro Universitario San Martín, Gabriela Salvino, leyó la calificación ante los docentes y unos 50 familiares y amigos del barrio: “Sobresaliente 10”, anunció, ante el flamante Licenciado Waldemar Cubilla.

Tal vez sin saberlo confirmó otra tesis: La flor de loto.

Destino de currículum

En La Biblio hay clase del plan FINES (Finalización de Estudios Primarios y Secundarios). Waldemar está a cargo de Política, y de Lengua y Cultura. Plantea ante unos 15 concurrentes, en el frío de la villa: “Se puede analizar el mundo desde los que dicen que tienen el conocimiento, o de los que tienen la experiencia. Pero, ¿quién dice que uno conoce? El Estado. Nosotros somos más de la experiencia. Tenemos conocimiento, no somos analfabetos, pero de última estamos cortos”.

Silencio atento.

“En inseguridad, violencia, desocupación, aborto. En todos somos la experiencia. Pero en seguridad, ¿qué dice el supuesto conocimiento? Que hay que poner más comisarías, más policías. Puede que esté bien, o mal, pero el tema es: ¿qué aporte podemos hacer nosotros? Y para hacer aporte tenemos que recuperar la palabra. No podemos morir callados. Necesitamos la habilidad de poder hablar. Aunque parezca que somos re locos, tenemos que decir la nuestra porque si no la cuenta el otro. Y la cuenta como quiere. Siempre a favor de ellos, nunca de nosotros. Y ojo, que las palabras son una cuestión de poder. Y el poder es que uno haga hacer a otra persona lo que él quiere”.

No hay jerga académica, aunque en algún momento menciona a Weber, o a Benjamin. Luego reivindica una figura: “El chusma: si lo analizamos detenidamente, podría ser el que ve y cuenta las cosas. No digo hablar mal del vecino, sino que las cosas se conozcan, y se politicen. Acá se escucha todo lo de la casa de al lado. Cuando se pelean o cuando se aman”.

Risas del grupo.

“Pero si a la chica la re cagan a palos, ahí está la cuestión: quedarnos callados o hacerlo político. Agarrarlo al chabón y decir: che, qué pasa. Que vea que hay alguien que sabe y no es indiferente”.

Consulta Waldemar quién tiene un amigo o familiar que esté o haya estado preso. Todos levantan la mano. Así queda expuesto el gran objetivo de la Biblio: “Que ningún pibe caiga en cana. Si cae, que salga. Y si sale, que no vuelva a caer. Eso nos muestra lo atrapados que estamos como grupo social. Vas al fondo del barrio y ¿qué ves? La cárcel y la Quema. Por eso es re importante que estén estudiando acá. Para no caer. Tan mal estamos que el otro día una mamá me contaba que el hijo cayó en cana y me dijo: ‘estoy más tranquila, corre menos riesgo que si está afuera’”.

¿Qué novedades hay en los últimos meses en el barrio? Las chicas y chicos toman la palabra.

Florencia: “Con los aumentos no se puede más. Yo gasto 1.500 pesos por mes para ir hasta Villa Ballester, para ser acompañante en micros de colegio. Pero me pagan 2.800. No me conviene trabajar por 1.300 pesos. Dejé hace una semana, pero no encuentro nada”.

Martín: “Un amigo fue a una agencia, dejó el currículum. La piba le dijo ‘te vamos a llamar’. Mi amigo salió, le dieron ganas, y volvió pidiendo ir al baño. Cuando entra mira el tacho del baño, y ahí estaba el currículum”. El relato provoca carcajadas en el grupo. “Yo también dejé el currículum en un par de lados, pero nunca me llamaron. Ahora entendí dónde lo ponen”.

Solange está de siete meses –su beba se llamará Catalina- y es cajera en Carrefour: “No se vende nada, están queriendo echar gente. Si antes se vendía 10, ahora se vende 6. Antes la gente llevaba comida y boludeces”. ¿Qué son boludeces? “El alcohol, o un osito de peluche que estaba a 300 pesos y subió a 1.000. Ahora compran solo comida, pero cada vez menos”.

Todos reconocen que quieren el título para conseguir empleo. ¿Cuál? Los varones (Jorge, Patricio, Iván, Martín) dicen: “Cualquier cosa, pero que te paguen”.

Nahuel se atreve a ser más específico: “Manejar trenes”.

Waldemar le aclara que con el título va a poder seguir una tecnicatura. Florencia se imagina radióloga.

Merca y mercado

¿Y Waldemar? Lanzamiento de campaña: “Quiero ser diputado. Pero me tengo que meter en una orga si quiero llegar, y me resisto por el laburo que hago acá. Quiero terminar el doctorado, así que no sé”.

Marianela, su tía: “Vas a terminar como el que está con la Xipolitakis”.

¿Cómo evitar convertirse en un artefacto político? Waldemar: “Acá vinieron varios a decirme: venite con nosotros y te terminamos la Biblio. Pero lo principal es seguir trabajando con la gente. Poder popular. No despegar del barrio”.

Marianela cuenta que su sueño siempre fue el de tener un comedor para el barrio. Walde: “Que el sueño sea tener un comedor te muestra dónde estamos. Hay mujeres que salen por la televisión diciendo que les dan de comer a 1.200 personas. Muestran eso como un éxito. En realidad es la profundidad de la crisis”.

¿Qué significa eso de que ahora mejoró la calidad de la cocaína?

Waldemar: Es lo que comentan todos los transas del barrio. Antes era mala, cortada, a los pibes les producía un rechazo. Con esta no se pueden despegar. Y fue de un día para el otro, desde fines de diciembre. Nosotros habíamos visto que con el kirchnerismo, mal que mal, había un ojo vigilante a la policía, que igual hacía lo que quería. Ahora no está ese ojo: imaginate. Pero además hay un efecto: afuera no hay trabajo, y adentro del barrio se arma toda una economía con el choreo, la venta de droga. Entonces muchos se repliegan en el barrio, no salen. La crítica progresista es que los pobres no son delincuentes, la mayoría son trabajadores. Es cierto, pero trabajan afuera. Y para adentro del barrio se potencia todo lo conflictivo, la violencia. Y los pibes serían… no sé si desaparecidos, pero están desapareciendo.

Waldemar mira la tierra del campito frente a la Biblio. “No son excluidos, como si no te dejaran entrar a una fiesta por las zapatillas. Es que se van muriendo al replegarse en el barrio. Nos estamos marchitando”.

Usa el ellos y el nosotros indistintamente. Mosquito lo había anunciado: “Nosotros somos todos”.

Nadie sabe a qué se debe el cambio en la oferta, pero lo real es que mientras fuera del barrio arrojan los currículums a la basura, todo lo adictivo, conflictivo y violento queda encerrado en el barrio, para felicidad de los de afuera.

Otra información: “Los tiros a toda hora son por eso: más negocio, más bandas, más desesperación. A los transas les dicen Los Mataguachos. Porque los grandes narcos, los verdaderos, están en otros lugares de poder: comisarías, empresas, tribunales. Los de acá son empleados que se tiran entre ellos, matan y entregan pibes. Cuando la policía necesita justificar que hace algo, que detiene a alguien, los propios transas entregan gente: por eso les dicen mataguachos”, ilustra el sociólogo Cubilla.

Workshop de Coca

Asegura Waldemar que lo que le cambió la vida fue el estudio: “Me mostró una herramienta para ser algo distinto. Si no, mi evolución lógica en el barrio después de ser chorro era ser narco”. Algo más: “Cuando nació Eros y lo vi, me cayó la ficha: tengo que hacer algo para que a los 17 mi hijo no esté en cana”. Waldemar es profesor adjunto en la UNSAM en la materia Experiencia y saber obrero, cátedra del chileno Eduardo Rojas.

El gobierno exhibió a Daniel Cerezo como un asesor capaz de explicarle al gabinete nacional un tema acaso indescifrable en tal ámbito: qué es la pobreza. Cerezo es ex gerente de Cultura y Felicidad de una empresa, parte de la tendencia que busca lograr mayor productividad y efectividad de los trabajadores. Menos palo y más zanahoria. Waldemar: “Conozco a Daniel, es de una villa de acá cerca, se hizo músico y agarró un perfil empresarial. Vino a la Biblio y nos contó que lo trataron mal cuando fue a esa reunión de gabinete, ni le pagaron, y sintió que lo usaron. Me vino a proponer que haga un curso de liderazgo. El gobierno arma todo este cuento de la sonrisa, la alegría y la felicidad, a contracara de una ola de despidos masiva, una inflación zarpada y un ajuste que a mí y a mi familia nos está haciendo pelota. Yo ando con muchos problemas económicos, y justo aparece Cerezo. Vamos a ver”.

Cerezo y Cubilla se habían cruzado en un workshop intensivo de la agencia de publicidad y marketing de Coca Cola. “Era para hablar del consumo de Coca en la villa. Me pagaron 2.000 pesos. Les conté que el único lugar donde la Coca está prohibida es la cárcel. Como es un jarabe oscuro pueden ir escondidas cosas. Les conté que los pibes le dicen Coca Chorra porque es más cara que las otras bebidas. O que la botella transparente vale más que la verde para el ciruja. Después tuve una segunda intervención, y me di cuenta de cómo nos veían. Estaba yo, como pibe pobre y ex chorro, con un inmigrante negro, un ciego y un enano”.

Explicación sobre el cuarteto: “Ellos querían mostrar la superación individual. Son visiones distintas: yo creo en lo colectivo. O en las dos cosas juntas. Pero en estos tiempos está confundido todo”.

Corazón y papas

La actualidad en Quemaikén según una de las fábricas sin patrón: la 19 de Diciembre. “Fácil: desde noviembre nos subió 400% la luz. Y las ventas bajaron un 70%”, cuenta Jorge Ovejero que fue presidente de la Cooperativa y ahora volvió al trabajo en planta porque la asamblea de trabajadores va rotando los cargos. ¿Qué se hace entonces? “Presentamos un amparo colectivo contra el aumento”, relata Gisela Bustos, miembro de la cooperativa y abogada recibida en la UBA con Diploma de Honor. “Y además organizamos solidariamente las horas de trabajo. Con la crisis de 2008 tuvimos incluso que reducir equitativamente los ingresos. Ahora estamos peleándola. En una empresa privada te echan. Acá no: nadie queda afuera. Nadie”.

Un caso reciente es Abelardo Giménez, 53 años. Se toca el pecho: “Tuve un problema en el bobo (el corazón). Mis compañeros me cuidaron el trabajo: hoy es mi segundo día. Afuera está muy duro. Si la gente compraba dos kilos de papas, ahora compra dos papas”.

Jorge describe un panorama: “Hay un gobierno nuevo. Dicen que hay que darle tiempo. Eso está bien, mientras podamos trabajar. Cuando se termine, lamentablemente vamos a salir a la calle”.

Un enorme cartel de la etapa empresaria reza: “Con calidad hay futuro”. Los únicos que se hicieron cargo de cada palabra fueron los 22 integrantes de la 19 de Diciembre.

La verdad de la sonrisa

En el asentamiento 8 de Mayo había, en 2009, una enorme laguna rodeada de basura. Hoy aquella laguna desapareció, tapada de basura sobre la que se extendió el barrio. Calculan que se duplicó la cantidad de familias. Otro indicador: la gente que vive de ir a la Quema de José León Suárez.

Waldemar en su tesis (de 2015) informa que iban 1.500 personas por día.

Chaco, el ciruja chaqueño Víctor Gómez que hoy trabaja en el Centro Comunitario 8 de Mayo, asegura que la cifra subió hasta 2.000 o 2.500: “Te lo digo porque lo veo. La gente no va solo a la tarde como antes. Vas a las 4 de la mañana y están cirujeando en la montaña. Lo veo, porque yo mismo sigo yendo”.

Lorena Pastoriza es fundadora del Centro Comunitario 8 de Mayo: ese día de 1998 nació el asentamiento construido sobre los basurales. “Para no pagar el canon al CEAMSE convirtieron esto en un basural ilegal a cielo abierto. Como la gente no tenía otro lugar a donde ir, se vino acá a hacer sus casas”. Hoy Lorena integra la Cooperativa de Reciclado Bella Flor, 87 miembros: “Yo iba a cirujear para poder vivir. Creía que era de clase media porque venía de doble jornada en escuela católica, y terminé en la montaña. El menemismo y el 2001 nos atravesó a todos”.

Autopresentación de Bella Flor: “Como cooperativa entendemos la economía desde un principio social. Nuestros valores parten del respeto, la democracia, la solidaridad, la ayuda mutua, y el compañerismo. Por esta razón, nuestros clientes obtienen los mejores servicios, que solo una empresa pensada desde la cooperación puede establecer en sus relaciones sociales y con el medio ambiente”. La Cooperativa separa la basura y vende lo reciclable.

¿Qué se encuentra en la Quema? Lorena señala la pequeña oficina: “Todo lo que ves acá: mesa, sillas, muebles, heladera, computadora, impresora. Cosas que tiran las empresas porque vienen con alguna abolladura o falla. Y toneladas de comida: paquetes de fideos con la etiqueta torcida, arroz, galletitas, carne, verduras. Hay algún negocio con los seguros también”.

Lalo agrega enseñanza de su abuelo David para atreverse a ciertos alimentos: “El fuego mata todo”.

Chaco: “Encontrás cualquier cosa. Incluso cuerpos, criaturas, un brazo”.

¿Lo más raro?: “Una bolsa de monedas, 156 pesos, eso sí que nunca me imaginé encontrar”.

Chaco trabajó de albañil: “Ganaba 20 pesos, 12 horas desde que salía de mi casa hasta volver. En cambio salgo a la Quema, junto metales y en un par de horas hago 100 pesos. Ahora trabajo en el Centro, pero cada tanto voy”.

Lorena: “Las mujeres son las grandes protagonistas de esto. Los tipos lo padecen muchísimo, cuando no tienen qué poner en la mesa, se quedan sumisos en la casa, y empiezan los problemas. El hombre llega a buscar comida con la cabeza entre las piernas. Avergonzado. La mujer no, enseguida es una más. La tarea principal no es solo la comida, sino que los tipos levanten la mirada, que se sientan parte, un compañero más, que tomen mate y charlen. ¿Sabés cuál es la diferencia? La actitud: saber que no es lo mismo dar que compartir”.

Otra noción: “¿Sabés por qué las orgas y los partidos machacan con la causa, la militancia, lo políticamente correcto, y nadie les cree? Porque hay mucha impostura”. Lorena se toca el pecho: “El cambio no es el de los 70, bajar en helicópteros armados y tomar el poder. El cambio es acá, soy yo. Y el de al lado se transforma con el contagio”.

Actualidad: “Cambió la composición de la basura: pura yerba. Nosotros cargábamos cada 10 días un camión de botellas de plástico, 75 fardos de 350 kilos cada uno. Hoy tardamos 40 días en cargar ese mismo camión: la gente está consumiendo mucho menos. Y ves los envases, lavandina, shampoo, son todas segundas y terceras marcas. Pero si me preguntás por esta época, lo principal que veo es la tristeza. Como una resignación: ¿otra vez nosotros?”

Lalo, que fue niño cartonero: “Es muy difícil hablar de alegría y de derechos cuando lo que gana cada compañero se desploma día a día. Los cirujas son tipos que parieron una nueva forma de trabajo que es la basura. Pero la etapa actual atenta contra eso no solo por la baja del consumo, sino porque este proceso político representa a las corporaciones. La basura en el país es de las corporaciones, en particular del Grupo Roggio, desde la dictadura. Roggio es el que recicla y el Estado le compra monopólicamente. El problema es que la clase política es un apéndice del poder económico. De la última etapa lo mejor que le pasó a los sectores populares es la Asignación Universal por Hijo. Habría que potenciar eso, llevarlo a 10.000 pesos por familia, y sacar los planes, que es una tragedia: tenés dos o tres generaciones criadas con planes sociales, en lugar de trabajo. Es la política vieja, clientelar, que anula a la gente”.

Propuesta: “Para sanear la región se podría profundizar en la minimización de los residuos. Hoy se rescata el 20% de la basura, se entierra el 80%. Y eso podría ser al revés. Pero necesitás capacitar a los compañeros, y sacarle eso a las corporaciones. Se podrían generar, no te miento, millones de puestos de trabajo. Reciclás productos, mejorás el ambiente y transformás una circunstancia trágica”.

Los cirujas saben separar lo que sirve de lo que no sirve.

¿Qué cosas sirven para pensar la vida actual?

Lorena: “Primero, saber que estamos vivos y activos. Que nos tenemos, y que la salida es colectiva”.

Lalo: “Estar enteros. Muchos amigos se deprimieron porque ganó Macri. Pero tenemos el culo tan duro que nos da pena ver a la gente dedicarle tiempo a esa depre”.

Lorena: “No sirve el voluntarismo, pero para eso es bueno lo colectivo, uno afloja, el otro tira. Y no te podés quedar pensando en lo mal que estás: hay que activar”.

En tierras mediáticas y políticas el mandato 2016 es: sea feliz.

En José León Suárez han tomado el desafío a su modo, en términos concretos.

Lorena: “Casi nadie sonríe. O cambian los gestos para no mostrar que les faltan dientes”.

Lalo: “Conseguimos que un grupo venga al barrio a poner un consultorio de odontología, bancado con el aporte de las cooperativas de reciclado. Y se van a hacer capacitaciones para fabricar prótesis, con lo cual abrimos una fuente de trabajo. Descubrimos que es un negocio totalmente pensado para la elite. Ahora lo vamos a cambiar”.

Autogestión de la salud bucal.

La sonrisa significará, además, poder mostrar los dientes.

Inauguración en junio.

Una de las primeras anotadas para el consultorio es Romina. Cuenta que su casa construida sobre la basura se fue hundiendo poco a poco, como pasa con muchos hogares en el asentamiento.

¿Qué es lo que hay que hacer cuando todo se hunde?

Romina: “No podés esperar. Una es mudarte. Otra es tirar abajo la casa, y hacer una nueva. Y la otra es construir hacia arriba, pero te tenés que olvidar de la anterior”, enseña Romina, y sonríe, en un barrio que se ha especializado en reciclar el presente para lograr cada día, cada momento, algo que a esta altura no se sabe si es filosófico, político, ético, mágico, o todo eso junto: que la vida sea posible.

Derechos Humanos

A 40 años de la sentencia: ¿Qué significa hoy el Juicio a las Juntas?

Este martes 9 de diciembre se cumplen 40 años de la lectura de la sentencia del Juicio a las Juntas Militares. Habrá un acto en la Corte Suprema de homenaje a los jueces Carlos Arslanián, Ricardo Gil Lavedra, Guillermo Ledesma y Jorge Valerga Aráoz (fallecieron los otros dos integrantes de aquella Cámara Federal: Andrés D’Alessio y Jorge Torlasco).

Testigo privilegiado de muchas de las audiencias por su cobertura para el diario La Razón, Sergio Ciancaglini, actual periodista de MU y coautor del libro Nada más que la verdad (junto a Martín Granovsky) repasa escenas, revelaciones y el contexto de una experiencia inédita en el mundo en la que por primera vez se juzgó un crimen masivo cometido desde el Estado por una dictadura.

Los testigos, los alegatos, las sorpresas, la ubicación de la locura y de la cordura. Los gestos de Videla, Massera y Viola. Los testimonios de las mujeres sobre los ataques y violaciones que sufrieron. El antisemitismo militar. El peso desde el cual los médicos calculaban que era factible torturar. El sitio de lo impensable, y la proyección de aquella historia pensando en los derechos humanos del presente.

Por Sergio Ciancaglini

Actualidad

Sin pan y a puro circo: la represión a jubilados para tapar otra derrota en el Congreso

La marcha pacífica de jubilados y jubiladas volvió a ser reprimida por la Policía de la Ciudad para impedir que llegara hasta la avenida Corrientes. La Comisión Provincial por la Memoria confirmó cuatro detenciones (entre ellas, un jubilado) que la justicia convalidó y cuatro personas heridas. Una fue una jubilada a quien los propios manifestantes […]

La marcha pacífica de jubilados y jubiladas volvió a ser reprimida por la Policía de la Ciudad para impedir que llegara hasta la avenida Corrientes. La Comisión Provincial por la Memoria confirmó cuatro detenciones (entre ellas, un jubilado) que la justicia convalidó y cuatro personas heridas. Una fue una jubilada a quien los propios manifestantes salvaron de que los uniformados la pasaran por arriba. En medio del narcogate de Espert, quien pidió licencia en Diputados por “motivos personales”, las imágenes volvieron a exhibir la debilidad del Gobierno, golpeando a personas con la mínima que no llegan a fin de mes, mientras sufría otra derrota en la Cámara baja, que aprobó con 140 votos afirmativos la ley que limita el uso de los DNU por parte de Milei.

Por Francisco Pandolfi y Lucas Pedulla.

Fotos: Juan Valeiro.

Un jubilado de setenta y tantos eleva un cartel bien alto con sus dos manos.

“Pan y circo”, dice.

Pero el “pan” y la “y” están tachados, porque en este miércoles, como en esta época, lo que falta de pan sobra de circo. El triste espectáculo lo ofrece una vez más la policía, hoy particularmente la de la Ciudad, que desplegó un cordón sobre Callao, casi a la altura de Sarmiento, para evitar que la pacífica movilización de jubilados y jubiladas llegara hasta la avenida Corrientes. Detrás de los escudos, aparecieron los runrunes de la motorizada para atemorizar. Y envalentonados, los escudos avanzaron contra todo lo que se moviera, con una estrategia perversa: cada tanto, los policías abrían el cordón y de atrás salían otros uniformados que, al estilo piraña, cazaban a la persona que tenían enfrente. Algunos zafaron a último milímetro.

Pero los oficiales detuvieron a cuatro: el jubilado Víctor Amarilla, el fotógrafo Fabricio Fisher, un joven llamado Cristian Zacarías Valderrama Godoy, y otro hombre llamado Osvaldo Mancilla.

Las detenciones de Cristian Zacarías y del fotógrafo Fabricio Fisher. La policía detuvo al periodista mientras estaba de espaldas. Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

En esa avanzada, una jubilada llamada María Rosa Ojeda cayó al suelo por los golpes y fue la rápida intervención de los manifestantes, del Cuerpo de Evacuación y Primeros Auxilios (CEPA), y de otros rescatistas los que la ayudaron. “Gracias a todos ellos la policía no me pasó por encima”, dijo. Su única arma era un bastón con la bandera de argentina.

Como en otros miércoles de represión, la estrategia pareciera buscar que estas imágenes opaquen aquellas otras que evidencian el momento de debilidad que atraviesa el Gobierno. Hoy no sólo el diputado José Luis Espert, acusado de recibir dinero de Federico «Fred» Machado, empresario extraditado a Estados Unidos por una causa narco, se tomó licencia alegando “motivos personales”, sino que la Cámara baja sancionó, por 140 votos a favor, 80 negativos y 17 abstenciones, la ley que limita el uso de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) por parte del Presidente. El gobierno anunció un clásico ya de esta gestión: el veto.

Por ahora, el proyecto avanza hacia el Senado.

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

El poco pan

La calle preveía este golpe, y por eso durante este miércoles se cantó:

“Si no hay aumento,

consiganló,

del 3%

que Karina se robó”.

Ese tema fue el hit del inicio de la jornada de este miércoles, aunque hilando fino carece de verdad absoluta, porque las jubilaciones de octubre sí registraron un aumento: el 1,88%, que llevó el haber mínimo a $326.298,38. Sumado al bono de 70 mil, la mínima trepó a $396 mil. “Es un valor irrisorio. Seguimos sumergidos en una vida que no es justa y el gobierno no afloja un mango, es tremendo cómo vivimos”, cuenta Mario, que no hay miércoles donde no diga presente. “Nos hipotecan el presente y el futuro también, cerrando acuerdos con el FMI que nos impone cómo vivir, y no es más que pan para hoy y hambre para mañana, aunque el pan para hoy te lo debo”.

Victoria tiene 64 años y es del barrio porteño de Villa Urquiza. Cuenta que desde hace 10 meses no puede pagar las expensas. Y que por eso el consorcio le inició un juicio. Cuenta que otra vecina, de 80, está en la misma. Cuenta que es insulina dependiente pero que ya no la compra porque no tiene con qué. Cuenta que su edificio es 100% eléctrico y que de luz le vienen alrededor de 140 mil pesos, más de un tercio de su jubilación. Cuenta que está comiendo una vez por día y que su “dieta” es “mate, mate y mate”. Vuelve a sonreír cuando cuenta que tiene 3 hijos y 4 nietos y cuando dice que va a resistir: “Hasta cuando pueda”.

A María Rosa la salvó la gente de que la policía la pasara por arriba. Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

El mucho circo

Desde temprano hubo señales de que la represión policial estaba al caer. A diferencia de los miércoles anteriores, la Policía no cortó la avenida Rivadavia a la altura de Callao. Tampoco cortó el tránsito, lo que permitió que los jubilados y las jubiladas cortaran la calle para hacer semaforazos. Después de media hora, cuando la policía empezó a desviar el tránsito y la calle quedó desolada, comenzó la marcha, pero en vez de rodear la Plaza de los Dos Congresos como es habitual, caminó por Callao en dirección a Corrientes, hasta metros de la calle Sarmiento, donde se erigió un cordón policial y empezó a avanzar contra las y los manifestantes.

Desde atrás, irrumpieron con violencia dos cuerpos en moto: el GAM (Grupo de Acción Motorizada) y el USyD (Unidad de Saturación y Detención), pegando con bastones e insultando a quienes estaban en la calle. “Vinieron a pegarme directamente, mi pareja me quiso ayudar y lo detuvieron a él, que no estaba haciendo nada”, cuenta Lucas, el compañero de Cristian Zacarías, uno de los detenidos.

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

Cercaron el lugar una centena de efectivos de la policía porteña, que no permitieron a la prensa acercarse ni estar en la vereda registrando la escena.

“¿Alguien me puede decir si la detención fue convalidada”, pregunta Lucas al pelotón policial.

Silencio.

“¿Me pueden decir sí o no?”.

Silencio.

Un comerciante mira y vocifera: “¿Sabés lo que hicieron a la vuelta? Subieron a la vereda con las motos”.

Otro se acerca y pregunta: “¿A quién tienen detenido acá, al Chapo Guzmán?”

“No”, le responde seco un periodista: “A un pibe y a un jubilado”.

La Comisión Provincial por la Memoria confirmó las cuatro detenciones (fue aprehendida una quinta persona y derivada al SAME para su atención) y cuatro personas heridas. El despliegue incluyó la presencia también de Policía Federal, Prefectura y Gendarmería detrás del Congreso mientras el despliegue represivo fue «comandado por agentes de infantería de la Policía de la Ciudad». El organismo observó que después de semanas donde el operativo disponía el vallado completo, en los últimos miércoles el dispositivo dejó abierta una vía de circulación que es la que eligen las fuerzas para avanzar contra los manifestantes.

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

También se hizo presente Fabián Grillo, papá de Pablo, que sufrió esa represión el 12 de marzo, en esta misma plaza, y continúa su rehabilitación en el Hospital Rocca. “Su evolución es positiva”, comunicó la familia. El fotorreportero está empezando a comer papilla con ayuda, continúa con sonda como alimento principal, se sienta y se levanta con asistencia y le están administrando medicación para que esté más reactivo. “Seguimos para adelante, lento, pero a paso firme”, dicen familiares y amigos. El martes, la jueza María Servini procesó al gendarme Héctor Guerrero por el disparo. El domingo se cumplirán siete meses y lo recordarán con un festival.

Pablo Caballero mira toda esta disposición surrealista desde un costado. Tiene 76 años y cuatro carteles pegados sobre un cuadrado de cartón tan grande que va desde el piso del Congreso hasta su cintura:

- “Roba, endeuda, estafa, paga y cobra coimas. CoiMEA y nos dice MEAdos. Miente, se contradice, vocifera, insulta, violenta, empobrece, fuga, concentra. ¿Para qué lo queremos? No queremos, ¡basta! Votemos otra cosa”.

- “El 3% de la coimeada más el 7% del chorro generan 450% de sobreprecios de medicamentos”.

- El tercer cartel enumera todo lo que “mata” la desfinanciación: ARSAT, INAI, CAREM, CONICET, ENERC, Gaumont, INCAA, Banco Nación, Aerolíneas, Hidrovía, agua, gas, litio, tierras raras, petróleo, educación. Una enumeración del saqueo.

El cuarto cartel lo explica Pablo: “Cobro la jubilación mínima, que equivale al 4% de lo que cobran los que deciden lo que tenemos que cobrar, que son 10 millones de pesos. No tiene sentido. Por eso, hay que ir a votar en octubre”.

Pablo mira al cielo, como una imploración: «¡Y que se vayan!».

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

Artes

Un festival para celebrar el freno al vaciamiento del teatro

La revista Llegás lanza la 8ª edición de su tradicional encuentro artístico, que incluye 35 obras a mitad de precio y algunas gratuitas. Del 31 de agosto al 12 de septiembre habrá espectáculos de teatro, danza, circo, música y magia en 15 salas de la Ciudad de Buenos Aires. El festival llega con una victoria bajo el brazo: este jueves el Senado rechazó el decreto 345/25 que pretendía desguazar el Instituto Nacional del Teatro.

Por María del Carmen Varela.

«La lucha continúa», vitorearon este jueves desde la escena teatral, una vez derogado el decreto 345/25 impulsado por el gobierno nacional para vaciar el Instituto Nacional del Teatro (INT).

En ese plan colectivo de continuar la resistencia, la revista Llegás, que ya lleva más de dos décadas visibilizando e impulsando la escena local, organiza la 8ª edición de su Festival de teatro, que en esta ocasión tendrá 35 obras a mitad de precio y algunas gratuitas, en 15 salas de la Ciudad de Buenos Aires. Del 31 de agosto al 12 de septiembre, más de 250 artistas escénicos se encontrarán con el público para compartir espectáculos de teatro, danza, circo, música y magia.

El encuentro de apertura se llevará a cabo en Factoría Club Social el domingo 31 de agosto a las 18. Una hora antes arrancarán las primeras dos obras que inauguran el festival: Evitácora, con dramaturgia de Ana Alvarado, la interpretación de Carolina Tejeda y Leonardo Volpedo y la dirección de Caro Ruy y Javier Swedsky, así como Las Cautivas, en el Teatro Metropolitan, de Mariano Tenconi Blanco, con Lorena Vega y Laura Paredes. La fiesta de cierre será en el Circuito Cultural JJ el viernes 12 de septiembre a las 20. En esta oportunidad se convocó a elencos y salas de teatro independiente, oficial y comercial.

Esta comunión artística impulsada por Llegás se da en un contexto de preocupación por el avance del gobierno nacional contra todo el ámbito de la cultura. La derogación del decreto 345/25 es un bálsamo para la escena teatral, porque sin el funcionamiento natural del INT corren serio riesgo la permanencia de muchas salas de teatro independiente en todo el país. Luego de su tratamiento en Diputados, el Senado rechazó el decreto por amplia mayoría: 57 rechazos, 13 votos afirmativos y una abstención.

“Realizar un festival es continuar con el aporte a la producción de eventos culturales desde diversos puntos de vista, ya que todos los hacedores de Llegás pertenecemos a diferentes disciplinas artísticas. A lo largo de nuestros 21 años mantenemos la gratuidad de nuestro medio de comunicación, una señal de identidad del festival que mantiene el espíritu de nuestra revista y fomenta el intercambio con las compañías teatrales”, cuenta Ricardo Tamburrano, director de la revista y quien junto a la bailarina y coreógrafa Melina Seldes organizan Llegás.

Más información y compra de entradas: www.festival-llegas.com.ar

NotaHace 2 semanas

NotaHace 2 semanasComienza un juicio histórico por fumigaciones con agrotóxicos en Pergamino

NotaHace 2 semanas

NotaHace 2 semanasAdiós, Capitán Beto

PortadaHace 6 días

PortadaHace 6 díasOtra marcha de miércoles: video homenaje a la lucha de jubiladas y jubilados

NotaHace 3 semanas

NotaHace 3 semanasGesta por el agua: Mendoza se moviliza a Uspallata contra la avanzada megaminera

NotaHace 2 semanas

NotaHace 2 semanasMás de 30 mil hectáreas quemadas en Chubut: “El pueblo está solo”