#NiUnaMás

Femicidios territoriales: es la policía

Un nuevo concepto para comprender crímenes que integran a la policía y el Poder Judicial con las redes de delincuencia: femicidios territoriales. Desde El loco de la ruta hasta los casos recientes. Un análisis de las estructuras mafiosas y el funcionamiento de los territorios en manos de las fuerza de seguridad. Por Claudia Acuña.

Lucía Pérez, Melina Romero y Araceli Fulles fueron las primeras en advertirnos las coincidencias de sus crímenes. Hasta ellas, los femicidios eran clasificados en nuestro padrón a partir de las categorías creadas por la academia de género para analizar la trama de violencias que arrasa con tantas vidas, año tras año. Pero sus casos se rebelaron a esas categorías. No eran “femicidios íntimos”. No las mató un novio celoso o un marido despechado. Y tampoco sus muertes aceptaban la categoría de excepción, que clasifica como “femicidio no íntimo” a aquellos crímenes que no se adaptan a la regla general. Había una regla, pero era otra.

¿Cuál?

La camioneta que fue requisada por la policía y en la que se encontró droga “con intención de comercializar” estaba estacionada todos los días frente a la puerta del colegio de Lucía, al mediodía. La banda que abordó a Melina era habitué del bolicheal que fue a festejar sus 17 años. La del corralón que descuartizó a Araceli contaba con la protección de la policía que estuvo a cargo de la investigación de su desaparición. Lucía en Mar del Plata, Melina y Araceli en San Martín nos estaban gritando una pregunta: sin esa trama de impunidad territorial, ¿sus crímenes hubiesen sido posibles?

Llamamos entonces femicidios territoriales a los crímenes que se produjeron en un marco de impunidad institucional, en el cual la policía local tiene una responsabilidad central. Eso significa concretamente el grito “El Estado es responsable”.

No se trata de una consigna, sino de un profundo análisis político que nace de la sociedad que lo padece y lo combate día a día. Sus características son tan claras y contundentes que no hay margen de dudas: este año, cuando las vecinas se enteran del crimen de Ludmila Pretti en la bonaerense Morón o de Iara Rueda en la jujeña Palpalá, lo primero que hacen es plantarse frente a la comisaría. Y con esta reacción inmediata y espontánea dejan en claro que ya saben aquello que ninguna academia reconoce: que esa trama de impunidad territorial garantiza que hacer justicia resulte imposible. Para evitar que se arruinen pruebas, se demoren búsquedas, se deje escapar a los criminales, se alteren evidencias y se eludan las responsabilidades institucionales la respuesta es la que sintetizó Tania, la hermana de Jéssica Fernández, baleada por su ex, al que la policía dejó huir: “Si hay que romper se rompe, si hay que quemar se quema, pero de acá no nos movemos hasta que el culpable esté entre rejas”. Y “acá” es una barrera de mujeres frente a la puerta de la comisaría del Cuartel V de Moreno. Tres horas después el responsable del ataque estaba encerrado.

Mar del Plata

Analizar la trama de impunidad en clave geopolítica es indispensable para comprender los femicidios territoriales. Lucía nos ubica en Mar del Plata y lo primero que encontramos allí es un trabajo maravilloso realizado en 2005 por Marta Fontela, que forma parte de la investigación titulada Femicidios e impunidad. Citamos extensamente este trabajo porque nos lleva, entre otras cosas, de Mar del Plata a San Martín, ya veremos cómo.

Fontela analizó la causa judicial que inició el juez Pedro Hooft sobre los crímenes que popularmente conocimos como del “loco de la ruta” y que implicaron la desaparición de 17 mujeres en situación de prostitución ocurridas entre 1996 y 2001. Algunas fueron encontradas descuartizadas, otras nunca. Resume Fontela: “En Mar del Plata, se iniciaron en el año 1996, con el asesinato de Adriana Jacqueline Fernández una serie de crímenes y desapariciones de mujeres, hasta la fecha no resueltos. En el momento en que escribo este artículo, solo se ha llegado a condenar a dos suboficiales de la Policía de la provincia de Buenos Aires, pero no por las desapariciones y muertes, respecto a las cuales no se pudo probar su participación, sino por asociación ilícita en delitos relacionados con la promoción y facilitación de la prostitución”.

Luego compila los datos de la única causa judicial que pronunció un fallo: “La única investigación que tuvo algún resultado fue llevada a cabo por el Juzgado Criminal y Correccional de Transición N° 1 de Mar del Plata, a cargo del juez Pedro Hooft, que investigó los casos de las desapariciones forzadas de Silvana Caraballo, Verónica Chávez y Ana María Nores. La sentencia muestra esa red de complicidades y vinculaciones entre los proxenetas y distintos poderes del Estado”.

En la causa originariamente intervino el Juzgado Departamental N° 7, quedando a cargo de Hooft a fines de septiembre de 1998, al cambiar la organización de la justicia penal en la provincia. En la primera etapa la investigación estuvo a cargo de la policía. Debido a que no había avances, Hooft solicitó instructores judiciales al procurador general de la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires. Estos instructores comenzaron la investigación en marzo de 2001, virtualmente desde cero, aunque con un aporte que mostraba entrecruzamientos telefónicos que acreditaban la existencia de múltiples y permanentes comunicaciones de este tipo entre los sectores de la prostitución organizada de Mar del Plata y dependencias policiales, judiciales y municipales. Una noticia de la agencia Telam del 23 de noviembre de 2003 señala que según un informe del procurador de la Corte Suprema de la provincia de Buenos Aires, firmado por el doctor De La Cruz, que analiza las llamadas entrantes y salientes de teléfonos de oficinas del Comando en Jefe del Ejército a raíz de la investigación de secuestros, homicidios y delitos graves, se verificaron 18 cruces telefónicos vinculados con el caso de las mujeres en prostitución de Mar del Plata. De los allanamientos realizados en los prostíbulos surgieron datos que permitieron vincular las desapariciones de Ana M. Nores, Silvana Caraballo y Verónica Chávez. La causa cita el informe elaborado por el Centro de Apoyo a la Mujer Maltratada, que detalla que al 9 de agosto de 2002 se registran al menos 28 víctimas entre mujeres presuntamente en situación de prostitución, entre desaparecidas y asesinadas.

Surge del expediente que durante 1997 y hasta los primeros meses del año 1998, “al menos ocho policías varones operaron coordinadamente en hechos delictivos referidos a la prostitución organizada, facilitando su promoción, la protección en calles y prostíbulos, así como su custodia y seguridad. Estos policías cumplían funciones dentro de la organización delictiva, se encargaban de cobrar compulsivamente a cada mujer una suma semanal, las custodiaban, registraban patentes de vehículos de clientes, etc. Semanalmente cobraban a los prostíbulos para permitir su funcionamiento”. A esas comisarías iban las compañeras de las desaparecidas a denunciar que no estaban y rogar que las encuentren con vida.

En nuestro padrón histórico los femicidios en Mar del Plata suman 68, de los cuales 31 representan femicidios territoriales.

El fiscal

El fallo cita extensamente lo que declararon las testigos. La madre de Verónica Chávez atestiguó que a Silvana Caraballo “le habían dado una paliza por hacer mal un trabajo… y que Caraballo gustaba del fiscal García Berro”. Agregó que el día antes de su desaparición, “Verónica Chávez comentó que estaba trabajando en el guardarropas de un boliche en cuya inauguración estuvo el fiscal…”. Otra testigo informa que “a Verónica Chávez la llamaba Marcelo (el fiscal García Berro) y la llevaba en un Corsa… y que luego de la desaparición no llamó nunca más”.

Concluye Fontela: “Basta leer estos párrafos, que son solo un extracto de una extensa y muy bien fundada sentencia, para que aparezca a la vista de cualquiera la responsabilidad de la policía y de funcionarios judiciales en la explotación de la prostitución, así como la sospecha fundada de su intervención en los crímenes que se investigan. Sin embargo, por los requisitos y características del establecimiento de la verdad jurídica, fue necesario que los dos policías aceptaran las pruebas que resultan del expediente, en el marco de un juicio abreviado en el que la fiscal y los defensores pactaron penas de cuatro años y cuatro años y dos meses respectivamente. Quedan en esta causa cuatro personas más en calidad de prófugos, entre policías y regentes de un prostíbulo y otros procesados”.

Este proceso generó que el fiscal Marcelo García Berro fuera apartado de su cargo. Los motivos los resume una nota publicada el 16 de agosto de 2002 en el diario La Nación: “El nombre de García Berro apareció en el expediente casi desde la primera hora. Como ‘Marcelo (oficina abogado) Chevrolet Corsa 5187 (Poder Judicial)’ fue anotado por Chávez en su agenda personal, a la que tuvo acceso La Nación. Por el sistema Excalibur se constató que llamaba al prostíbulo de La Perla con frecuencia y varios testigos lo vieron en ese auto cerca del domicilio de la mujer”.

Entre los fundamentos de la sentencia del juez Hooft se establece que “queda semiplenamente acreditado que, al menos durante 1997 y 1998 (el fiscal) Marcelo García Berro, haciendo pública ostentación de su condición de fiscal, trasladándose permanentemente en la zona roja con un vehículo oficial-judicial y utilizando, además, en forma asidua líneas telefónicas asignadas al Poder Judicial mantuvo frecuentes comunicaciones con distintos prostíbulos y/o personas vinculadas con la prostitución, cuyas actividades constitutivas de delitos de acción pública cubría o tapaba”.

Hoy el fiscal García Berro ejerce en los tribunales de San Martín. Es miembro del Consejo Fiscal en representación de la agrupación Unión Progresista de Fiscales.

García Berro es fiscal en las causas por crímenes de la dictadura en la Zona IV, Campo de Mayo, Contraofensiva y los Vuelos de la muerte. En tanto, el juez Hoof fue acusado por crímenes durante la dictadura, que derivaron en un juicio político que lo absolvió. En su defensa adujo que las acusaciones eran consecuencia de la investigacion del “loco de la ruta”.

San Martín

El femicidio de Melina Romero es uno de los más escandalosos casos de impunidad fiscal. Poder Judicial y policía se empecinaron en no buscar a Melina durante semanas, mientras diversos medios nacionales atacaban a la víctima. El cuerpo asesinado y corrompido fue encontrado por mujeres cartoneras del Movimiento Evita el 23 de septiembre de 2014. Melody, amiga de Melina, relató que vio cómo un menor apodado Toto, Joel Fernández (Chavito), Elías Fernández (Narigón) y César Sánchez (Pai César) intervinieron en el hecho. Toto fue sobreseído ante un tribunal de menores, y Melody fue acusada por falso testimonio, soportó un juicio y fue sobreseída.

La fiscal María Fernanda Billone desistió de acusar a los otros tres implicados. El abogado de la mamá de Melina, Marcelo Biondi, sintetizó lo que este procedimiento fiscal representa: “Es la primera vez en mi carrera que veo que la fiscalía desista de un juicio por homicidio”. La fiscal Billone le dijo a Ana, la mamá de Melina, que lo hacía por indicación de sus superiores. El superior es el fiscal general de San Martín Marcelo Lapargo. Sin acusación fiscal Biondi, como querellante particular, solo acusó a Chavito Fernández, que fue condenado a 13 años de cárcel por el delito de “homicidio preterintencional” (sin intención de matar). La sentencia fue apelada, pero la mamá de Melina ya no tiene abogado que la represente.

Tres años después del crimen de Melina, en el mismo territorio de San Martín, desaparece Araceli Fulles. Su cuerpo fue encontrado en la casa de la madre de Darío Badaracco, un hombre del barrio, vinculado a la policía. La orden de requisar esa casa fue dada por el juzgado al comienzo de la investigación, pero la policía dijo no haber encontrado nada. Badaracco declaró tres veces ante la fiscal Graciela López Pereyra, la última en la misma mañana del hallazgo del cuerpo, y a pesar de que resultó sospechoso, no fue detenido. Escapó y fue apresado por una mujer embarazada que lo reconoció, lo corrió y alertó a las fuerzas de seguridad. Badaracco estaba detenido en el penal de Sierra Chica cuando en abril de 2019 lo mataron: le hicieron tragar agua hirviendo. Los otros implicados en el femicidio de Araceli son Carlos Cazals y sus empleados Marcelo Ezequiel Escobedo y Hugo Martín Cabañas.

Al día siguiente del hallazgo del cuerpo de Araceli la división de Asuntos Internos de la Policía Bonaerense separó de sus cargos al subcomisario Hernán Humbert, al oficial principal José Gabriel Herlein y al numerario Elián Ávalos, hermano de uno de los implicados en el femicidio. Todos pertenecían a la Comisaría 5ª de San Martín, la misma en la que la familia de Araceli presentó la denuncia de su desaparición.

La familia está amenazada y con custodia policial permanente: “Estoy con mis hijos, mi nieto, mi nuera, mi esposo y la custodia”, dice Mónica a tres años del asesinato de su hija. El juicio oral tenía fecha para este año (26 de mayo) pero “hasta ahora todavía no me avisaron qué va a pasar”.

Todos los imputados llegan en libertad al juicio.

La impunidad

Fontela señala en su trabajo otros femicidios que tienen similares características: “El análisis de algunas investigaciones judiciales y periodísticas indicarían la conexidad entre instituciones del Estado y las bandas de tratantes y/o narcotraficantes que operan en todo el país. Si ejemplificamos con algunos casos, tres de las desapariciones en Mar del Plata (Nores, Caraballo y Chávez), el asesinato en Rosario de Sandra Cabrera, Natalia Melmann en Miramar, Leyla Nazar en Santiago del Estero, Marita Verón, Fernanda Aguirre (desaparecidas en Tucumán y Entre Ríos respectivamente) y el triple crimen de Cipolletti, encontramos estas similitudes. En la mayoría de los casos, hay policías y funcionarios de otros poderes del Estado involucrados, que forman parte de las redes de prostitución, fiestas privadas en las que obligaron a participar a las mujeres (Chávez, Nazar, Melmann), prostíbulos como los de Sierra de los Padres o La Perla (Mar del Plata)”.

Este año sumamos a esta lista los femicidios de Iara Rueda y Cesia Reinaga, en Jujuy. Desde que se produjeron esos crímenes durante todas las semanas se realizaron puebladas en la provincia de Jujuy reclamando justicia, a pesar de que en todo ese tiempo, el gobernador realizó un sinfín de anuncios para apaciguar los reclamos. Incluso la Legislatura provincial sancionó una de las principales demandas: la Ley de emergencia, a la que bautizó Ley Iara. No hizo, sin embargo, lo único que motiva el indignado reclamo social: separar e investigar a la policía.

El desafío

Los femicidios territoriales nos interpelan a hacer memoria de la batalla de la sociedad argentina contra la violencia institucional. Impone, en primer lugar, clasificarlos como una violación a los derechos humanos, es decir, comprender estos crímenes como un delito que comete el Estado, por acción, por omisión y por reiteración. Implica, además, señalar con claridad y precisión que es necesario que un equipo especializado, experto e imparcial, sea el encargado de investigar estos crímenes desde el primer momento en que se producen y para evitar que las tramas territoriales impidan el desarrollo de una investigación en los términos que requiere el Estado de Derecho.

Y lo que es más importante, nos permiten reconocer en el rico tesoro de lucha que nos legaron Madres, Abuelas, Sobrevivientes e Hijes las herramientas creativas, políticas y comunicacionales que nos van a dar la fuerza que necesitamos para construir lo que queremos: una vida sin violencias.

#NiUnaMás

Informe femicidios 2025: el año del negacionismo de Estado

Por el Observatorio de Violencia Patriarcal Lucía Pérez

Femicidios y transfemicidios: 271

Tentativas de femicidios 243

Infancias huérfanas por femicidios 153

Femicidas suicidados 31

Marchas para exigir justicia 223

Si la única verdad es la realidad este 2025 es contundente. La cifra de 271 femicidios y transfemicidios no alcanza, sin embargo, a dar dimensión real de lo que significan estos crímenes en los que el Estado tiene una responsabilidad directa, que es justamente lo que nos advierte este año. La intervención sistémica y decidida, convertida en política de Estado, para negar la figura de femicidio es parte de esta realidad que deforma los datos y la información pública “hasta distorsionar esa verdad para amoldarla a su perspectiva”, tal cual no advierte Hanna Arendt en su libro Los orígenes del totalitarismo. El objetivo, nos alerta, Arendt, es que ya no podamos distinguir lo verdadero de lo falso.

Esta operación que fue definida conceptualmente como “negacionismo” es analizada en clave contemporánea por la filósofa italiana Donatella Di Cesare en su libro Si Auschwitz no es nada. “Los negacionistas -que operan como dobermans del pensamiento- que nos preguntan por una cifra -¿hay 6 millones de judíos exterminados por el Holocausto? ¿hay 30 mil desaparecidos por la dictadura Argentina?- no tienen una duda real. De hecho ni siquiera son dudas: son intervenciones políticas.” Lo que hacen con esa pregunta es negar o aminorar esos hechos. “Su pretensión es hacer pasar a las víctimas por farsantes, a los testigos por mentirosos y a los sobrevivientes por falsificadores”.

¿Por qué?

Responde Di Cesare: “porque los primeros en instalar la negación fueron los perpetradores de los crímenes cometidos”.

¿Hay entonces 271 femicidios y transfemicidios?

Sí y también hay más, que han quedado ocultos tras el procedimiento negacionista estatal destinado a disminuir la cifra y a dificultar el acceso a la información a los sistemas de control ciudadano, tales como los que realizamos en nuestro Observatorio.

Una posible conclusión: al aplicar este procedimiento negacionista a los femicidios y transfemicidios el Estado está confesando su participación.

Veamos cómo.

En Argentina este año se avanzó un paso más en el proceso negacionista: la construcción de las cifras que se adecuen al objetivo ideológico de quienes administran el Estado. Para lograrlo tienen a su favor el manejo total de las herramientas y la capacidad absoluta de trabajar en todos los campos hasta obtener el resultado deseado y a través de cada eslabón que compone al Estado:

Poder Judicial: Jugó un rol decisivo en esta operación al negar la figura de femicidio en casos concretos-el crimen de la periodista Griselda Blanco es uno de los más dramáticos ejemplos-, y recaratulando otros en instancias de apelación. El primero fue el de Lucía Pérez, justamente el que originó el primer Paro de Mujeres. No hay ni siquiera pudor en ocultar su intención.

En estos días de diciembre, además, la Corte Suprema de Justicia de la Nación deberá pronunciarse sobre el primer caso de femicidio que llega a esa instancia y ya se sabe que las opiniones de los jueces están divididas porque tuvieron que recurrir a la convocatoria de dos miembros más para que se expidan. El resultado incidirá en la aplicación de esa figura penal en todos los restantes.

Julieta González desapareció el Día de la Primavera de 2016. Tenía 21 años. Su cuerpo fue encontrado en un descampado de Cacheuta, Mendoza, atado de pies y manos y con un golpe en la cabeza. En la investigación judicial se encontraron rastros de piel del imputado bajo las uñas de Julieta, sangre de Julieta en su vehículo y búsquedas en internet que había hecho el sospechoso sobre si podía «detectar ADN de fetos en cadáveres» y «cómo deshacerse de un cuerpo», lo que reforzó la hipótesis de que la había matado al enterarse de que estaba embarazada. Todas pruebasque involucraron a Andrés Di Cesare, un joven de 26 años, hijo de un notable empresario local, con el que tenía una relación, aunque ambos tenían pareja. El tribunal de primera instancia consideró el crimen como homicidio simple y condenó a Di Cesare a 18 años de prisión. En la apelación fiscal el tribunal de Casación aplicó la figura de femicidio y lo condenó a reclusión perpetua. Apeló entonces la defensa y ahora es la Corte Suprema de Nación quien debe decidir si se aplica la figura o no. La duda: si está acreditada la relación entre la víctima y su victimario. En fallo de primera instancia que negó la figura femicidio el tribunal argumentó que “para que se configure la relación de pareja debe existir cierta singularidad, notoriedad y estabilidad entre los miembros de la misma, aun cuando se base en una relación fundamentalmente de contenido sexual. Esta referencia a lo sexual indefectiblemente debe llevar un cierto compromiso emocional puesto que de otro modo caemos en la mera genitalidad, lo que por cierto no permite por sí configurar el concepto de pareja”. (SIC) También se dedicó -como ya es costumbre y a pesar de que los tratados internacionales suscriptos por el Estado argentino lo impiden- a analizar la conducta de la víctima, a quien consideró “decidida, independiente y de personalidad extrovertida”, negando así la otra condición legal para aplicar esa figura: la de vulnerabilidad y desigualdad.

El solo hecho de que existan dudas en el máximo tribunal de justicia sobre la aplicación de la figura de femicidio en este caso ya debe considerarse una señal de alerta que debería movilizar a todo el movimiento de mujeres y diversidades como aquel 6 de junio de 2015, pero no: así estamos este 2025.

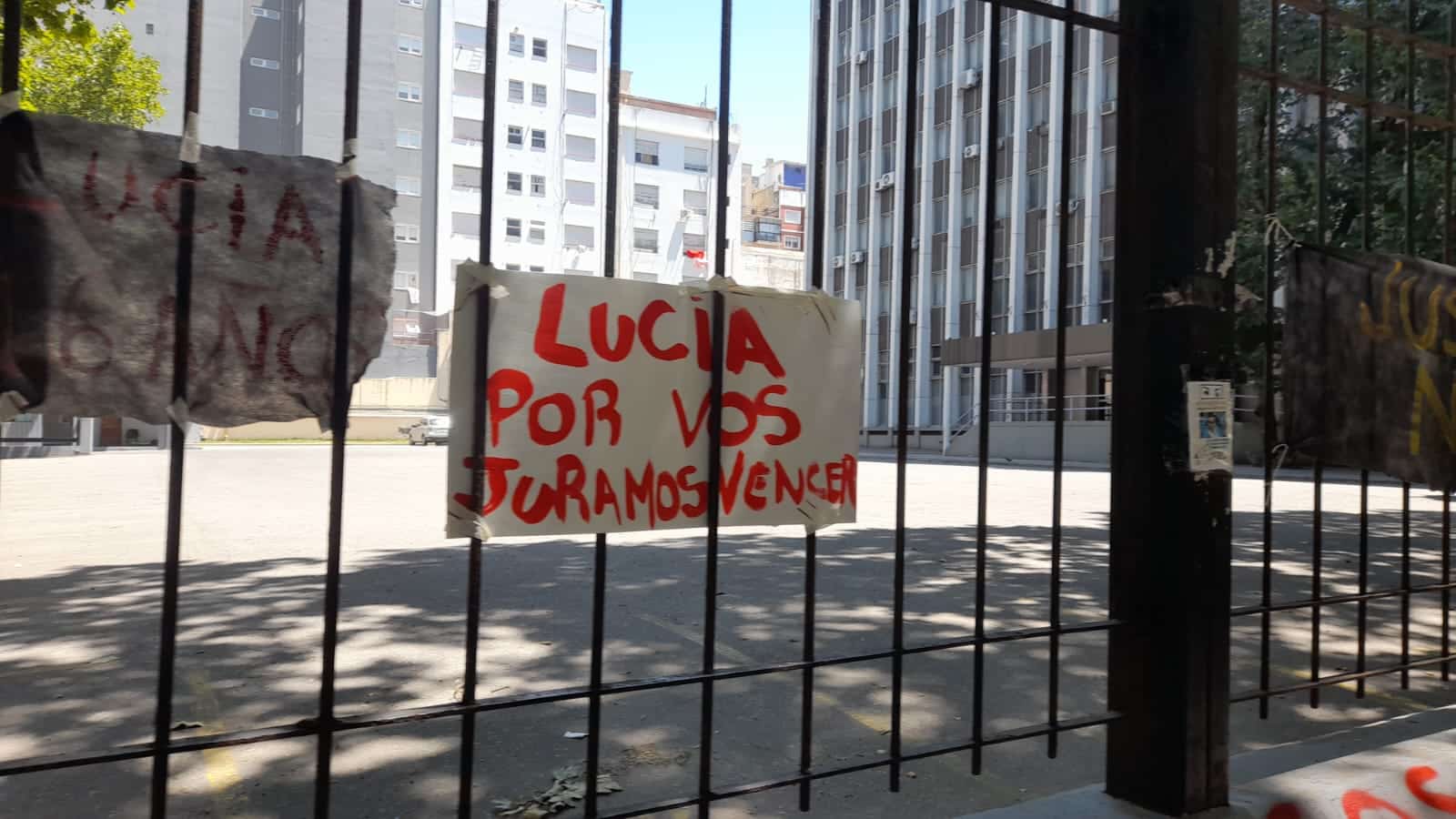

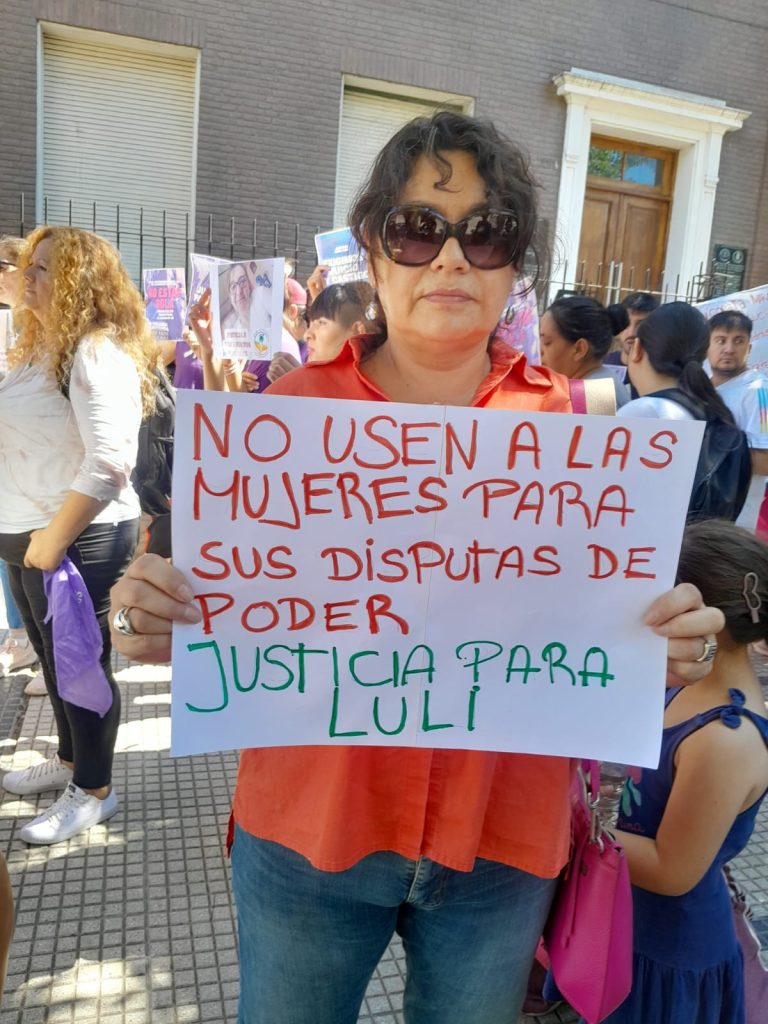

En la primera foto, parte de la acción llevada a cabo en Mar del Plata el último 31 de diciembre contra la libertad a uno de los responsables del femicidio de Lucía Pérez. En la segunda, el mismo día, imagen de la movilización de las mujeres en Tucumán por el sobreseimiento de los ex jugadores de Vélez Sarsfield acusados de violación.

Poder Legislativo: tiene en su agenda inmediata el tratamiento de leyes impulsadas por el Poder Ejecutivo, entre las más importante la que elimina del Código Penal la figura de femicidio, pero también la que criminaliza las “falsas denuncias”, aun cuando su incidencia es mínima en la realidad. No existen, por otro lado, ninguna iniciativa de la oposición para impulsar otro tipo de proyectos que aseguren las condiciones de contención y prevención de estas violencias. Ningún sector político trabajó en la declaración de emergencia de violencia de género ante el desmantelamiento de los escasos programas de ayuda a las víctimas, que han sufrido el mismo trato brutal que personas con discapacidad, por poner solo un ejemplo de sectores que han impuesto a los y las legisladoras la defensa de sus derechos a través de movilizaciones constantes y con claros reclamos que lograron así obtener el apoyo social necesario para presionar al Congreso, así como también iniciar amparos en la justicia que ayudaron a restablecer esos derechos: la motosierra es ilegal, hasta que el Congreso decida lo contrario.

Poder Ejecutivo: Este 2025 el Ministerio de Seguridad, a través del Sistema Integral de Estadísticas Criminales, dio a conocer las cifras correspondientes al año 2024. No figura ya el femicidio como delito. No hay datos oficiales, salvo el registro que da a conocer cada año la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de la Nación, que ha tenido que cambiar su sistema de contabilización de casos para adecuarlo a los compromisos internacionales, ya que hacerlo sólo a través de las caratulas judiciales implicaba validar el sesgo. Este año en el registro del Ministerio de Seguridad la violencia de género sólo está representada en el apartado “delitos contra la integridad sexual”, categoría penal donde se contabilizan, entre otros, las violaciones. En CABA aumentaron un 38%, cifra suficiente para encender la alarma, el grito, el reclamo.

Según los registros de nuestro Observatorio –que coinciden con lo que informó este noviembre la Defensoría del Pueblo de la Nación- las provincias más castigadas por los femicidios fueron Misiones, Neuquén, Santa Cruz, Chaco y Jujuy. En tanto los femicidios territoriales volvieron a golpear a Santa Fe (especialmente a Rosario) rozando los niveles de 2022, el año con mayor cantidad de víctimas.

Esta cartografía de la violencia femicida nos señala el dato que importa, la realidad que duele y la urgencia que nos interpela: la mayoría de las víctimas de esta violencia letal son las pobres. Lo señala también el informe de la Defensoría del Pueblo de la Nación (“En general, la mayoría de las víctimas de femicidio provienen de un estrato socioeconómico bajo.”) y lo determina la situación general que sufre esa población de mujeres y trans que ya no tiene ni los mismos derechos ni el mismo acceso a los mecanismos para garantizarlos que el resto de la población. La consecuencia es que tampoco tiene derecho a la vida. Lo que urge, entonces, es algo que hoy representa es la cifra que falta: la masiva solidaridad social de quienes, por sus privilegios de clase, pueden abrazar sus causas.

Año 2025

Femicidios por mes

Enero 31

Febrero 27

Marzo 27

Julio 27

Octubre 25

Junio 19

Abril 18

Agosto 18

Noviembre 18

Septiembre 16

Mayo 14

Diciembre 31

Funcionarios denunciados por violencia de género

Poder Ejecutivo 22

Poder Judicial 16

Fuerzas de Seguridad 12

Poder Legislativo 7

Iglesia Católica 4

TOTAL 61

Violaciones

| PROVINCIA | 2024 | 2023 | % de aumento | |

| CABA | 498 | 309 | 38% | |

| SAN LUIS | 61 | 52 | 18% | |

| CÓRDOBA | 261 | 229 | 12% | |

| CORRIENTES | 111 | 101 | 10% | |

| CHUBUT | 214 | 201 | 6% | |

| BUENOS AIRES | 2.307 | 2.242 | 3% |

Fuente: Estadísticas Criminales. Ministerio de Seguridad de la Nación

Femicidios territoriales

2025-2022

Santa Fe 104

Buenos Aires 35

Córdoba 4

Otras 10 provincias 11

TOTAL 154

#NiUnaMás

Lucía Pérez: la trama de la injusticia

“¿Por qué se procede de esta manera tan irregular y que revictimiza a esta familia una y otra vez para salvar a personas que se supone que son dos perejiles?” preguntó ayer el abogado Juan Pablo Gallego ante sucesivos cambios de carátulas, sospechosas reprogramaciones de fechas y maniobras que parecen revelar un entramado que busca la impunidad y la negación del femicidio de Lucía, que tenía 16 años. Ocurrió durante una audiencia en el que uno de los acusados pide salidas transitorias. El trasfondo de idas y venidas fue descripto por el abogado: “Lo que pasó es un hecho aberrante, que implicó la muerte atroz de una adolescente de 16 años en circunstancias probadas de narco criminalidad”.

Por Claudia Acuña

Hay que explicar lo inexplicable. Desde que el 8 de octubre de este año la Cámara de Casación modificó el segundo fallo por el crimen de Lucía Pérez para negar su femicidio se desató una catarata de maniobras –de alguna manera hay que llamarlas– para intentar liberar a sus femicidas.

El fallo de Casación confirmó la culpabilidad de Juan Pablo Offidani y Matías Farías y los condenó por los delitos de violación agravada por el uso de estupefacientes y por tratarse de una menor de edad, pero no por su crimen: Lucía simplemente se murió. Esta negación del femicidio tiene como consecuencia un disparate jurídico: por un lado, la familia apeló está decisión; pero al mismo tiempo esta apelación no puede avanzar hasta que no se determine el monto de la condena que le correspondería a Farías por esta nueva tipificación. Si es complicado de comprender, imagínense lo que significa para esta familia soportar lo que la obliga a padecer el Poder Judicial. A saber:

- Para poder determinar el monto de la pena que le correspondería a Farías –que en el segundo fallo y luego del juicio anulado había sido condenado por femicidio y por lo tanto a prisión perpetua– podría corresponderle entonces entre 8 y 20 años de prisión. Para establecer exactamente cuánto, de acuerdo a la evaluación de atenuantes y agravantes, se inventó un tribunal compuesto por tres jueces de diferentes juzgados. Serán los responsables de la audiencia de Cesura que, según dictaminó luego de una audiencia donde acordó con las partes –querella y defensa– cómo sería el procedimiento, se realizará el 29 de abril de 2026 y durante tres días.

- Imagen de la audiencia. A la izquierda, el abogado Juan Pablo Gallego. Arriba, la foto principal, la movilización que acompañó a la familia.

- Unos días después la familia recibió una notificación que le comunicaba que esa audiencia se adelantaba a septiembre. Como su abogado, Juan Pablo Gallego, no estaba ni enterado de esta anticipación –y además se encontraba en España para la fecha pautada– se presentó un escrito denunciado esta irregularidad y solicitando se mantenga lo debidamente acordado: 29 de abril de 2026. Así será.

- Un mes después hubo otra novedad: el nuevo fiscal –cuyo rol se supone que es acusatorio– pidió el cese de la prisión de Farías, aun cuando las instancias de apelación y de establecimiento del nuevo monto de pena estaban pendientes de resolución.

- Unos días después llegó el turno de Offidani: solicitó salidas transitorias. La audiencia que se realizó este miércoles en los tribunales de Mar del Plata fue para decidir si las otorgaban o no.

En esa audiencia el doctor Gallego sintetizó lo que todo este proceder judicial despierta como duda “¿por qué se procede de esta manera tan irregular y que revictimiza a esta familia una y otra vez para salvar a personas que se supone que son dos perejiles? ¿Hay algo más detrás de esta causa que permite forzar tanto los procedimientos judiciales? Si nosotros, como parte querellante, no renunciamos a que se le aplique a ambos la figura de femicidio y eso está todavía en trámite, ¿qué se busca con esto? ¿Qué se fuguen antes de que se resuelva la cuestión central?”

Como respuesta la doctora Romina Merino, abogada defensora de Offidani, propuso: “Miremos para adelante”.

El doctor Gallego replicó:

“Nosotros no vamos a dejar de mirar lo que pasó porque lo que pasó es un hecho aberrante, que implicó la muerte atroz de una adolescente de 16 años en circunstancias probadas de narco criminalidad y eso implica una doble responsabilidad del Estado: por tratarse de una menor y por estar frente a una banda que vendía drogas en la puerta de un colegio, delito por el que cumplen una condena ratificada”.

El juez de garantías que debe evaluar el pedido de Offidani tiene ahora cinco días para determinar si cumple o no con los procedimientos necesarios para obtener los beneficios de la libertad transitoria.

En tanto la familia de Lucía sigue esperando justicia.

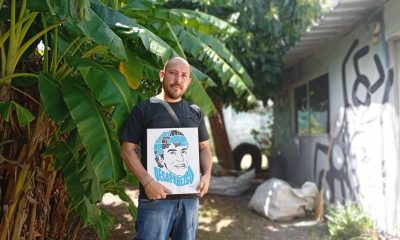

Matías, el hermano de Lucía y sus padres Guillermo y Marta.

#NiUnaMás

Adiós a Claudia Rodríguez: la Trans andina que propuso politizar el amor

Referente del movimiento trans latinoamericano, activista, poeta, escritora y tanto más, escribió sobre su infancia, la militancia trans, la vida sexual y se autoproclamó Miss Sida en 2007. Claudia Falleció este 29 de Noviembre. Su pelea incluyó al pueblo mapuche, la educación pública, los sin techo, y planteó siempre una filosa crítica al neoliberalismo, que quita posibilidades de vida y las transforma solo en posibilidad de consumo. En uno de sus viajes a la Argentina compartió con la revista MU sus ideas sobre el orgasmo, el feminismo sin resentimiento, la creación, y por qué hay que politizar el amor. Un modo de homenajearla, de recordarla, y a la vez de volver a estar en contacto con un pensamiento y una acción que dejan una sensible huella cultural, artística y política.

Por María del Carmen Varela

Foto: Lina Etchesuri

NotaHace 2 semanas

NotaHace 2 semanasComienza un juicio histórico por fumigaciones con agrotóxicos en Pergamino

NotaHace 2 semanas

NotaHace 2 semanasAdiós, Capitán Beto

PortadaHace 6 días

PortadaHace 6 díasOtra marcha de miércoles: video homenaje a la lucha de jubiladas y jubilados

NotaHace 3 semanas

NotaHace 3 semanasGesta por el agua: Mendoza se moviliza a Uspallata contra la avanzada megaminera

NotaHace 2 semanas

NotaHace 2 semanasMás de 30 mil hectáreas quemadas en Chubut: “El pueblo está solo”