Nota

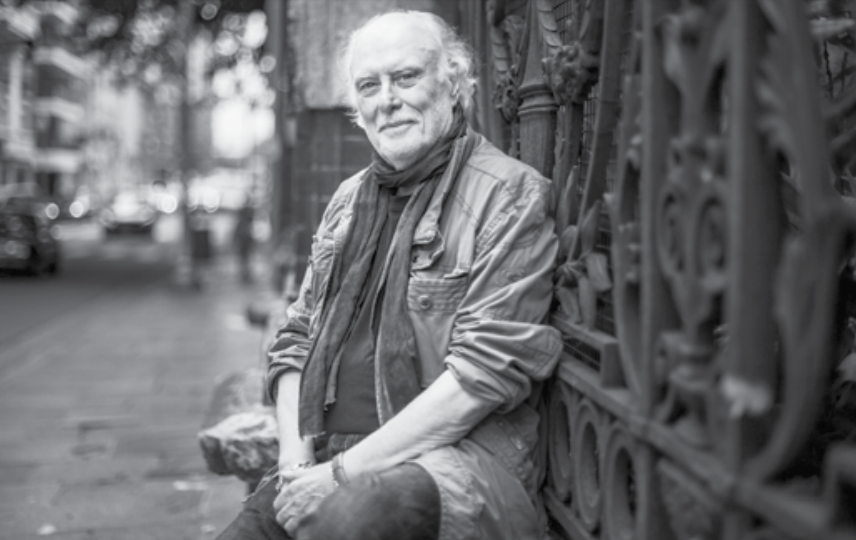

A desaprender: Walter Mignolo, referente del pensamiento decolonial

¿Cómo nos formatearon las ideas? El pensamiento decolonial propone el desprendimiento y el desaprendizaje frente a la llamada modernidad. Conceptos y perspectivas nuevas para pensar y sentir la época sin ninguneos ideológicos ni dogmas impuestos. ▶ LUCÍA AÍTA

Si todo gran descubrimiento surge de una necesidad, la chispa que encendió a una nueva corriente política, ética y de pensamiento fue la incomodidad. Walter Mignolo -investigador, docente en la Universidad de Duke y uno de los fundadores del grupo de pensamiento decolonial- cuenta que su primer click para sumarse al movimiento fue su propia historia como cordobés e hijo de inmigrantes italianos.

Unos meses después del Cordobazo, partió a doctorarse en L´Ecole de Hautes Etudes de Francia. Luego viajó a ejercer como profesor a Estados Unidos. Ese movimiento personal migratorio generó en él una mezcla de experiencias que no le permitieron identificarse con ninguno de los EstadosNación que habitaba. En cambio, Mignolo se encontró con un texto que sí lo hizo sentirse cómodo: Borderlands/Las Fronteras: la nueva mestiza, de Gloria Anzaldúa, una académica, activista, lesbiana, feminista y escritora. Entre muchas cosas, Borderlands plantea que una frontera no es sólo la línea entre países, sino un terreno psíquico, social y cultural.

Teorías importadas

A esa idea fronteriza que ya rondaba por su cabeza, se sumó en 1990 un texto del sociólogo peruano Aníbal Quijano (fallecido el 31 de mayo), que planteaba un concepto extraño: “decolonialidad”. Allí está el quiebre para el nacimiento de un nuevo espacio de teoría, pensamiento y práctica : “A partir de Quijano se cruzaron categorías que nos permitieron analizar cómo nos afecta la matriz colonial de poder. Pudimos pensar por qué no nos sirven otras teorías originadas en naciones modernas occidentales para entender nuestros problemas. El patrón colonial de poder es una construcción teórica como, por ejemplo, el inconsciente de Freud, pero nos permite entender algo que ni el marxismo ni el liberalismo podían comprender. No le prestaron atención a lo que significaba la formación del colonialismo como momento histórico del capitalismo, ni a la colonialidad como una lógica de control que nos gobierna hasta hoy”, dice Mignolo.

Cuando habla, Walter usa siempre el “nosotros”. ¿Quiénes son? El grupo Modernidad/Colonialidad vincula a teóricos reconocidos, activistas y artistas de distintas partes del mundo que involucran esta opción en todas sus prácticas. Cuando Mignolo dice “opción” hace un gesto que la subrayara en el aire: “La modernidad es sólo una opción entre varias. La reflexión sobre la colonialidad, también. No venimos a imponer una nueva verdad absoluta”, dice y así lo plantea como una salida posible del formateo en el que vivimos.

¿Cuál es ese formateo? “Implica el cruce de distintos poderes. Por un lado, el religioso, con todos sus mandatos sobre la subjetividad a través de la creencia. Por otro lado, la Universidad y el Museo, las instituciones a partir de las cuales se produce y controla el conocimiento. Y todos los espacios que se plantean como casas de altos estudios que irradian el saber. Por último, las ideologías que también fueron producidas, presentadas e impuestas como verdades absolutas desde Occidente hacia el resto del mundo, ya sea el liberalismo, el neoliberalismo o el marxismo”, contesta Mignolo.

La corpolítica

Para el grupo Modernidad/Colonialidad la dominación en la que vivimos no es sólo una cuestión de fuerza o de capital sino de conocimiento. El planteo es más o menos así: quien maneja el dinero y las instituciones, maneja el conocimiento. Por eso, su forma de ver el mundo incluye la desobediencia y la reconstrucción epistemológica, o del conocimiento. ¿Qué es eso? “Es reconstruir nuestra forma de pensar, sentir, de ser, organizarnos, gobernarnos y relacionarnos. Lo primero que hay que señalar es la diferencia entre la educación y la escolaridad tal como la plantea la modernidad occidental. La modernidad nos escolariza mientras que una educación decolonial consiste en desaprender lo que aprendimos de la modernidad. Es enfrentarse a la pedagogía de la modernidad que se nombra a sí misma como la educación en un sentido universal y ningunea otras formas de educación”, explica Mignolo y cuenta que su grupo ya no acepta ningún sustantitvo sin adjetivo porque conviene aclarar siempre de dónde viene esa idea o palabra, antes de caer en darle un sentido único y universal.

Mignolo suma que en la pedagogía decolonial se valorizan la experiencia y el sentido común: “Todos pensamos y todos sentimos, más allá de la escolaridad que tenga cada uno. Primero hay que escuchar y de ahí se entiende qué ofrecer. Para enfrentar la desigualdad, el racismo, el sexismo, no hace falta tener un título”. La teoría en este caso no viene de los libros, sino de la práctica de experiencias concretas de grupos feministas, trans, pueblos originarios, movimientos como el zapatismo, entre otros. Mignolo suma otra categoría para pensar nuestro mundo: la corpopolítica. “La corpopolítica es la política de los cuerpos que no se dejan controlar. Ahí surge la protesta, el pensamiento y la organización. Y toda protesta lleva su pensamiento, porque no hay hacer sin pensar”.

El desprendimiento

Las colonizaciones no son cosa del pasado: los despojos y abusos contra comunidades originarias siguen ocurriendo hoy, además de otras colonizaciones 2.0. Mignolo analiza las diferencias: “El patrón colonial se basa desde sus inicios en una máquina genocida que nunca frenó. En el siglo 16 los esclavos comenzaron a ser tirados al mar porque eran considerados un desecho económico. Otro ejemplo es el nazismo que deja de considerar ciudadanos a los judíos por pensarlos inferiores y, también, un despojo legal. La complejidad actual es que se juntan el despojo legal y el desecho económico. Y la salida es salir de esa máquina moderna”.

¿Toda la modernidad es mala, y lo antiguo es bueno? Claro que no:“El problema no es la modernidad si no la aberración. La aberración moderna es que quiso que todo el mundo fuera como sí misma y lo impuso por la fuerza y con genocidios, entre otras estrategias. No todo lo anterior es rescatable pero hay muchas cosas que sí lo son y la modernidad buscó destruir. Por ejemplo, nosotros no queremos volver al aspecto patriarcal del sistema incaico, pero nos interesa su concepto de lo comunal. La colonización decapitó esas formas comunales de organización para que no existieran más, pero las comunidades sobrevivieron con esas memorias y eso se puede rescatar en las experiencias y el sentido común. No es idealizar sino introducir lo comunal como una opción de organización política distinta a las impuestas”.

En el mismo planteo entra un término siempre abierto: revolución. “Todo lo que entendemos como revoluciones consistió en buscar imponer una nueva forma de Estado. El concepto que incorporamos no es revolución sino desprendimiento. Cuando nos desprendemos comenzamos a organizarnos entre nosotros mismos. No nos olvidamos del Estado, pero tampoco vale pensarlo como la única opción. El desprendimiento va con el concepto de ‘rexistencia’ porque hay que reemerger con otras formas de organización”. Otras formas que acaso se sinteticen en una inolvidable frase de Aníbal Quijano: “Es tiempo, en fin, de dejar de ser lo que no somos”.

Nota

De la idea al audio: taller de creación de podcast

Todos los jueves de agosto, presencial o virtual. Más info e inscripción en [email protected]

Taller: ¡Autogestioná tu Podcast!

De la idea al audio: taller de creación de podcast

Aprendé a crear y producir tu podcast desde cero, con herramientas concretas para llevar adelante tu proyecto de manera independiente.

¿Cómo hacer sonar una idea? Desde el concepto al formato, desde la idea al sonido. Vamos a recorrer todo el proceso: planificación, producción, grabación, edición, distribución y promoción.

Vas a poder evaluar el potencial de tu proyecto, desarrollar tu historia o propuesta, pensar el orden narrativo, trabajar la realización sonora y la gestión de contenidos en plataformas. Te compartiremos recursos y claves para que puedas diseñar tu propio podcast.

¿A quién está dirigido?

A personas que comunican, enseñan o impulsan proyectos desde el formato podcast. Tanto para quienes quieren empezar como para quienes buscan profesionalizar su práctica.

Contenidos:

- El lenguaje sonoro, sus recursos narrativos y el universo del podcast. De la idea a la forma: cómo pensar contenido y formato en conjunto. Etapas y roles en la producción.

- Producción periodística, guionado y realización sonora. Estrategias de publicación y difusión.

- Herramientas prácticas para la creación radiofónica y sonora.

Modalidad: presencial y online por Zoom

Duración: 4 encuentros de 3 horas cada uno

No se requiere experiencia previa.

Docente:

Mariano Randazzo, comunicador y realizador sonoro con más de 30 años de experiencia en radio. Trabaja en medios comunitarios, públicos y privados. Participó en más de 20 proyectos de podcast, ocupando distintos roles de producción. También es docente y capacitador.

Nota

Darío y Maxi: el presente del pasado (video)

Hoy se cumplen 23 años de los asesinatos de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki que estaban movilizándose en Puente Pueyrredón, en el municipio bonaerense de Avellaneda. No eran terroristas, sino militantes sociales y barriales que reclamaban una mejor calidad de vida para los barrios arrasados por la decadencia neoliberal que estalló en 2001 en Argentina.

Aquel gobierno, con Eduardo Duhalde en la presidencia y Felipe Solá en la gobernación de la provincia de Buenos Aires, operó a través de los medios planteando que esas muertes habían sido consecuencia de un enfrentamiento entre grupos de manifestantes (en aquel momento «piqueteros»), como suele intentar hacerlo hoy el gobierno en casos de represión de sectores sociales agredidos por las medidas económicas. Con el diario Clarín a la cabeza, los medios mintieron y distorsionaron la información. Tenía las imágenes de lo ocurrido, obtenidas por sus propios fotógrafos, pero el título de Clarín fue: “La crisis causó 2 nuevas muertes”, como si los crímenes hubieran sido responsabilidad de una entidad etérea e inasible: la crisis.

Darío Santillán.

Maximiliano Kosteki

Del mismo modo suelen mentir los medios hoy.

El trabajo de los fotorreporteros fue crucial en 2002 para desenmascarar esa mentira, como también ocurre por nuestros días. Por aquel crimen fueron condenados el comisario de la bonaerense Alfredo Franchiotti y el cabo Alejandro Acosta, quien hoy goza de libertad condicional.

Siguen faltando los responsables políticos.

Toda semejanza con personajes y situaciones actuales queda a cargo del público.

Compartimos el documental La crisis causó 2 nuevas muertes, de Patricio Escobar y Damián Finvarb, de Artó Cine, que puede verse como una película de suspenso (que lo es) y resulta el mejor trabajo periodístico sobre el caso, tanto por su calidad como por el cúmulo de historias y situaciones que desnudan las metodologías represivas y mediáticas frente a los reclamos sociales.

Nota

83 días después, Pablo Grillo salió de terapia intensiva

83 días.

Pasaron 83 días desde que a Pablo Grillo le dispararon a matar un cartucho de gas lacrimógeno en la cabeza que lo dejó peleando por su vida.

83 días desde que el fotógrafo de 35 años se tomó el ferrocarril Roca, de su Remedios de Escalada a Constitución, para cubrir la marcha de jubilados del 12 de marzo.

83 días desde que entró a la guardia del Hospital Ramos Mejía, con un pronóstico durísimo: muerte cerebral y de zafar la primera operación de urgencia la noche del disparo, un desenlace en estado vegetativo.

83 días y seis intervenciones quirúrgicas.

83 días de fuerza, de lucha, de garra y de muchísimo amor, en su barrio y en todo el mundo.

83 días hasta hoy.

Son las 10 y 10 de la mañana, 83 días después, y ahí está Pablito, vivito y sonriendo, arriba de una camilla, vivito y peleándola, saliendo de terapia intensiva del Hospital Ramos Mejía para iniciar su recuperación en el Hospital de Rehabilitación Manuel Rocca, en el barrio porteño de Monte Castro.

Ahí está Pablo, con un gorro de lana de Independiente, escuchando como su gente lo vitorea y le canta: “Que vuelva Pablo al barrio, que vuelva Pablo al barrio, para seguir luchando, para seguir luchando”.

Su papá, Fabián, le acaricia la mejilla izquierda. Lo mima. Pablo sonríe, de punta a punta, muestra todos los dientes antes de que lo suban a la ambulancia. Cuando cierran la puerta de atrás su gente, emocionada, le sigue cantando, saltan, golpean la puerta para que sepa que no está solo (ya lo sabe) y que no lo estará (también lo sabe).

Su familia y sus amigos rebalsan de emoción. Se abrazan, lloran, cantan. Emi, su hermano, respira, con los ojos empapados. Dice: “Por fin llegó el día, ya está”, aunque sepa que falta un largo camino, sabe que lo peor ya pasó, y que lo peor no sucedió pese a haber estado tan (tan) cerca.

El subdirector del Ramos Mejía Juan Pablo Rossini confirma lo que ya sabíamos quienes estuvimos aquella noche del 12 de marzo en la puerta del hospital: “La gravedad fue mucho más allá de lo que decían los medios. Pablo estuvo cerca de la muerte”. Su viejo ya lloró demasiado estos casi tres meses y ahora le deja espacio a la tranquilidad. Y a la alegría: “Es increíble. Es un renacer, parimos de nuevo”.

La China, una amiga del barrio y de toda la vida, recoge el pasacalle que estuvo durante más de dos meses colgado en las rejas del Ramos Mejía exigiendo «Justicia por Pablo Grillo». Cuenta, con una tenacidad que le desborda: «Me lo llevo para colgarlo en el Rocca. No vamos a dejar de pedir justicia».

La ambulancia arranca y Pablo allá va, para continuar su rehabilitación después del cartucho de gas lanzado por la Gendarmería.

Pablo está vivo y hoy salió de terapia intensiva, 83 días después.

Esta es parte de la vida que no pudieron matar:

Revista MuHace 4 semanas

Revista MuHace 4 semanasMu 204: Creer o reventar

AmbienteHace 4 semanas

AmbienteHace 4 semanasContaminación: récord histórico de agrotóxicos en el Río Paraná

ArtesHace 2 semanas

ArtesHace 2 semanasVieron eso!?: magia en podcast, en vivo, y la insolente frivolidad

#NiUnaMásHace 3 semanas

#NiUnaMásHace 3 semanasActo trans por más democracia

Derechos HumanosHace 2 semanas

Derechos HumanosHace 2 semanas#140: otro nieto recuperado