Nota

Agropolítica: nuevos escenarios, nuevas resistencias

Los escenarios de los combates sociales latinoamericanas cambian a una velocidad sorprendente. Un síntoma de estos cambios de escenario lo está protagonizando el Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) de Brasil, que sostiene que su principal enemigo ya no es el latifundio sino el agronegocio. Por Raúl Zibechi.

La profundización del capitalismo en las áreas rurales está provocando cambios económicos, políticos, sociales y culturales en varios países de América Latina. El cultivo de soja en Argentina, segundo productor mundial luego de Estados Unidos, provocó entre 1991 y 2001 la emigración del 33% de la población activa rural, además de una fuerte polarización económica y social y la destrucción del patrimonio cultural y natural del país. Ahí donde es cultivada de forma intensa y extensa, «la soja deja secuelas devastadoras» .

En Brasil, el agronegocio está en alza, tanto en el terreno económico como en el político. En 2003, primer año del gobierno de Luiz Inazio Lula da Silva, el agronegocio fue el responsable del mayor superávit comercial en la historia del país. Con 30 mil millones de dólares exportados, el negocio agropecuario es responsable del 42% de las exportaciones brasileñas. El llamado «complejo soja» lidera este proceso con el 25% de las exportaciones del sector; las exportaciones sojeras crecieron en un año un espectacular 35%. El alza de los precios internacionales y la tracción de mercados importantes, sobre todo China, explican en gran medida este suceso. Pero la exportación de productos agropecuarios por el agronegocio obliga a la importación de otros productos, tanto para el consumo popular como para uso industrial. Así, Brasil exporta algodón pero a su vez debe importar algodón para abastecer la industria nacional, en tanto está importando alimentos básicos como arroz, frijoles, maíz, trigo y leche.

Nuevos equilibrios

El agronegocio no sólo afecta la soberanía alimenticia del país sino también los equilibrios políticos. En los próximos años las exportaciones del agronegocio seguirán creciendo, y con ello el poder político del sector, representado en el gabinete de Lula nada menos que por el ministro de Agricultura, Roberto Rodrigues, ex ejecutivo de Sadia. Una de las razones que explica la apuesta de Lula al agronegocio es que la explosión de las exportaciones (están creciendo a un ritmo del 22% anual desde comienzos de 2003) disminuye la vulnerabilidad externa del país, mejorando la relación entre producto bruto y deuda externa .

La trampa es evidente: las exportaciones sólo crecen en aquellos rubros dominados por las multinacionales (soja y agronegocio son el mejor ejemplo de dominio absoluto de ese sector), lo que su vez provoca desequilibrios internos que redundan en un aumento de la dependencia (alimenticia) y, sobre todo, en un crecimiento del poder de las multinacionales. El caso argentino debería eximir cualquier comentario.

Los desequilibrios sociales que provoca el agronegocio están modificando la geografía de las luchas sociales. Bernardo Mançano Fernandes, geógrafo y asesor del MST, sostiene que las grandes empresas en el campo brasileño concentran más la tierra y la renta, no generan empleos ni alimentos y sus exportaciones están destinadas a pagar los intereses de la deuda externa que nunca termina de crecer. Por eso sostiene que «los sin tierra no luchan más sólo contra el latifundio» y que ahora «su principal enemigo es el agronegocio» . Y concluye: «El latifundio improductivo está siendo arrendado para plantíos de soja. Eso no genera empleo ni mueve la economía local».

Tampoco es cierto que la explosión exportadora promovida por el agronegocio redunde en una menor vulnerabilidad internacional. Según un informe de la OMC, la corriente mundial indica un crecimiento de los productos procesados entre las exportaciones agrícolas, pero Brasil redujo las exportaciones de alimentos procesados en siete puntos entre 1990 y 2002. En el mismo período, crecieron las importaciones de productos agrícolas procesados . Se trata del mismo proceso de «reprimarización» de las exportaciones que registró Argentina desde la aplicación del modelo neoliberal a comienzos de la década de 1990.

A los desequilibrios anotados se suma la desigual distribución de la ayuda estatal, que los profundiza. Los pequeños productores de Brasil (responsables del 40% de la riqueza producida en el medio rural y del 70% de los alimentos que llegan a la mesa de los brasileños) ocupan 14 millones de personas mientras el latifundio exportador ocupa sólo 421 mil trabajadores. Sin embargo, son esos latifundios los que concentran el grueso de la ayuda estatal: durante el primer año del gobierno de Lula se liberaron 4.500 millones de reales en apoyo de la agricultura campesina, la misma cifra que recibieron sólo 15 empresas transnacionales del sector agropecuario, entre ellas Nestlé, Bunge, Cargill, Bayer y Monsanto . Las previsiones para la zafra 2003/2004 establecen que el Estado apoyará con 7 mil millones de reales la agricultura campesina pero con 38 mil millones al agronegocio.

Un viraje de largo aliento

Los campesinos y sin tierra brasileños enfrentan un enemigo poderoso que intenta expulsarlos de las zonas rurales. La capacidad de las grandes multinacionales agropecuarias de avanzar sobre la tierra es hoy mucho mayor que la de los campesinos de recuperarlas. Mançano Fernandes asegura que en la zona más conflictiva del estado de San Pablo, el Pontal do Paranapanema, los sin tierra recuperaron en diez años 100 mil hectáreas en las que se asentaron cinco mil familias. Pero el reciente avance de la soja en la misma región ocupó otras 100 mil hectáreas en apenas dos años.

Uno de los escenarios que están cambiando tiene que ver con el tipo de argumentos que utilizan los sin tierra. Se señala que el latifundio es improductivo, pero no puede decirse lo mismo del agronegocio. Se trata de poner en cuestión el carácter de la producción: o está dirigida al mercado internacional o a las necesidades de la población; o a las exportaciones o al mercado interno. Ambas opciones son incompatibles. Ciertamente, nadie en su sano juicio puede negar la importancia de las exportaciones, pero la producción como tal debe no debe estar orientada al mercado internacional, siempre en manos de unas pocas multinacionales.

Un segundo cambio de escenario está relacionado con el carácter de las luchas. Como señala Mançano Fernandes en el Jornal Sem Terra, la táctica de las ocupaciones se acentuará hacia las áreas del agronegocio. Esto supone una confrontación inédita, no ya con la vieja oligarquía terrateniente en decadencia, sino con el más pujante sector neoliberal. Este viraje en las luchas sociales rurales enfrenta al movimiento a desafíos inéditos, que lo pueden llevar a profundizar su confrontación con el sistema.

En tercer lugar, el agronegocio está sólidamente instalado en el gobierno de Lula. Esta alianza crea también una situación nueva y compleja al movimiento, que no podrá enfrentarla con una táctica simplista, en virtud de la relación de fuerzas existente hoy en Brasil. Hasta ahora el MST ha demostrado que ningún gobierno, ni siquiera el de Lula, es capaz de cooptarlo o domesticarlo. Las luchas desarrolladas en el «abril rojo», mes en el que fueron ocupadas unas cien haciendas, es una clara señal de que la autonomía del MST no decae sino que se mantiene en todo su vigor. Pero los sin tierra tampoco buscan un enfrentamiento frontal con el gobierno. De alguna manera, están construyendo un nuevo escenario, más complejo que el anterior pero que, a su vez, abre nuevas posibilidades para profundizar la lucha que llevan desde hace más de 20 años.

Este nuevo escenario posneoliberal tiene algunas similitudes con la situación que atraviesan los movimientos en Argentina, y parcialmente en Bolivia, donde ya no es posible seguir peleando igual que antes de los gobiernos de Kirchner y Mesa. Complejidad no es sinónimo de parálisis, sino de creación de nuevas formas de acción para seguir avanzando.

Nota

MU 210: La batalla final

El femicidio de Lucía Pérez a manos de dos narcos de Mar del Plata motivó el primer Paro Nacional de Mujeres. Tras una larga luchar familiar y social se logró la condena, pero ahora una nueva maniobra judicial puede dejar impunes a los culpables. Un ejemplo de que todo lo que conseguimos está en peligro. ¿Podrán?

Las notas de esta edición:

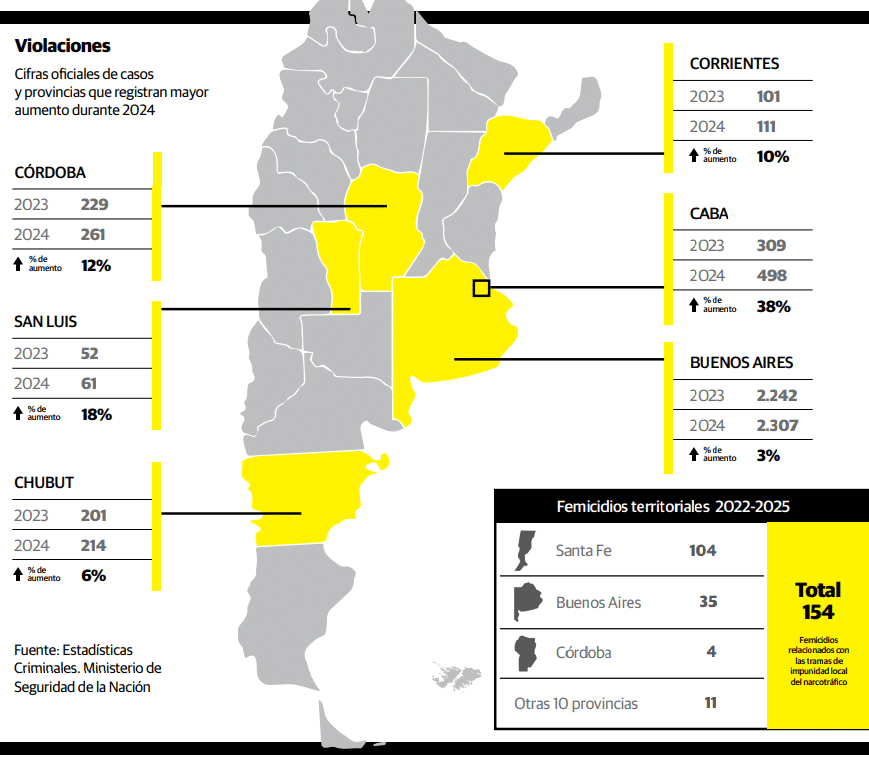

Negacionismo de Estado: Informe 2025 del Observatorio Lucía Pérez

¿Qué hay detrás de la avanzada oficial para negar los femicidios? Radiografía de cómo cada poder del Estado, por acción u omisión, busca ocultar las causas y consecuencias del asesinato de mujeres. Y por qué lo hace. Por Claudia Acuña

El Aleph (versión putas): Entrevista a Georgina Orellano

¿Cuánto cuesta la vida? ¿Cuánto vale? La dirigente de AMMAR y la actualidad desde la esquina: lo que se ve, lo que no se escucha, las falsas soluciones progresistas, lo que hay que abolir. Lo narco, la revolución, el cuerpo, la salida. Una recoridapor sus tatuajes, y todo lo que significa ser puta. Por Claudia Acuña y Lucas Pedulla

Carla Soggiu: La impunidad avanza

Carla recibió un botón antipánico por las agresiones de su pareja, que la ató, golpeó y violó delante de su hija de dos años. Semanas después de ese hecho, accionó cinco veces ese botón pero la policía no la encontró. Apareció muerta en el Riachuelo. Las complicidades, las burocracias, el rol de Diego Santilli y la lucha de una familia que define el caso como un femicidio de Estado. Por Francisco Pandolfi

Alma y vida: El femicidio de Lucía Pérez, hoy

¿Qué es la justicia? ¿Cómo enloquecer a una familia? ¿Por qué buscan eliminar la figura de

femicidio? ¿Cuál es el rol práctico del Estado y el negacionismo? El Tribunal de Casación resolvió que el de Lucía Pérez no fue un femicidio. La política de la misoginia como aversión hacia las mujeres y el paralelismo con lo narco que vende droga junto a las escuelas. Las “sumisitas”, la violencia y el sometimiento. Marta y Guillermo: una familia que trabaja en comunidad, y las claves para que las pesadillas no sigan asesinando a los sueños. Por Sergio Ciancaglini

Crónicas del más acá: Al trote

POR CARLOS MELONE

El Caliban y las brujas: La obra Fuerza mayor, protagonizada por jubiladas

La alianza entre Jubilados Insurgentes con integrantes del Teatro Caliban parió está obra que pone en escena lo que pasa todos los miércoles frente al Congreso. Una forma creativa de elaborar la actualidad con las herramientas del teatro, para hacer sentir, pensar e interpelar a los más jóvenes. Por Franco Ciancaglini

Sin berretines: Lo que nos cuenta la cárcel

Estudiantes de Sociología y Trabajo Social que cumplen condena en la cárcel de San Martín comparten sus reflexiones sobre la libertad, el encierro, y la actualidad más acá de las rejas. ¿Cómo funciona lo narco? ¿Qué implica buscar plata fácil? Lecciones sobre educación, berretines y prejuicios, el sentido de la vida, y la teoría de la bobalización. Por Sergio Ciancaglini

Sin protección: Ley contra el Acoso y después

Perdió estado parlamentario el proyecto de ley de acoso en ámbitos laborales y académicos: una muestra de la desidia y el abandono de las políticas de género. Del caso Brieger a Milei, cómo sigue la organización de las mujeres para empujar lo imposible en tiempos de motosierra, fascismo y un Congreso estancado. Por Evangelina Bucari

Con horizonte: 38º Encuentro Plurinacional en Corrientes

Cien mil personas participaron del 38º Encuentro Plurinacional de Mujeres y Diversidades. MU lo registró con crónicas día a día, que pueden leerse en lavaca.org. Compartimos aquí parte del registro fotográfico y una mirada sobre la trastienda de debates que explican mucho de lo que pasó en un evento extraño y extraordinario. Por Claudia Acuña. Fotos de Line Bankel

Sin cuerpo: La ¿impericia? en la causa de Cecilia Basaldúa

A lo largo de este 2025 la nueva instrucción que investiga el femicidio de Cecilia Basaldúa, ocurrido en el año 2020 en la localidad cordobesa de Capilla del Monte, Cambió fiscales, tomó nuevas pruebas y amplió testimoniales. Sin embargo, en el marco de un proceso judicial que avanzaba, una noticia coronó la impunidad en esta causa: hace cuatro años que el cuerpo de Cecilia fue retirado de la morgue judicial sin el consentimientode la familia. Por María Eugenia Marengo

Nota

Cómo como 2: Cuando las marcas nos compran a nosotros

(Escuchá el podcast completo: 7 minutos) Coca Cola, Nestlé, Danone & afines nos hacen confiar en ellas como confiaríamos en nuestra abuela, nos cuenta Soledad Barruti. autora de los libros Malcomidos y Mala leche. En esta edición del podcast de lavaca, Soledad nos lleva a un paseíto por el infierno de cómo se produce, la cuestión de la comida de verdad, y la gran pregunta: ¿quiénes son los que realmente nos alimentan?

El podcast completo:

Con Sergio Ciancaglini y la edición de Mariano Randazzo.

Nota

Encuentro a la hora del té: Hebe de Bonafini, Chicha Mariani y una reunión para hacer historia

Tiempo, emoción y galletitas. Memoria, humor y lucidez. Esos fueron algunos ingredientes de una reunión histórica y nutritiva ocurrida en 2010 entre Hebe de Bonafini y María Isabel Chicha Mariani. Una charla para recordar un día como hoy, 4 de diciembre, en el que Hebe cumpliría años, porque cuenta parte del nacimiento de un inédito tipo de movimiento social conformado por mujeres desesperadas ante la desaparición de sus hijas e hijos, nietas y nietos, tras el golpe del 24 de marzo de 1976. ¿Por qué recordar? Porque quienes olvidan todo o tienen amnesia, no saben quienes son hoy, en este momento.

Este encuentro de 2010 ocurrió en La Plata entre dos vecinas: Hebe (fallecida en 2022, quien era presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo) y Chicha (quien fallecería en 2018, fundadora de Abuelas de Plaza de Mayo). Estaban distanciadas desde hacía 29 años, y la propuesta de nota en MU permitió reunirlas. ¿Qué nos dicen sobre el presente los primeros tiempos en la historia de lucha por la aparición de sus hijos y nietos? Los viajes, las gestiones, las anécdotas, la causa de la pelea, sus reflexiones e intercambios, en los principales tramos de esta conversación inolvidable.

Por Sergio Ciancaglini

A las 6 de la tarde sonó el timbre, con una puntualidad de los tiempos en que vida o muerte podían depender de la exactitud de las citas de madres, abuelas y familiares de desaparecidos. En la casa de la fundadora de Abuelas de Plaza de Mayo, María Isabel Chorobik de Mariani, Chicha, había una mesa con tetera, tazas y medialunas, que por un rato desplazaron expedientes judiciales, recortes de diarios y denuncias de su creación más cercana, la Asociación Anahí. A esa casa de la calle 47 de La Plata, llegó Hebe de Bonafini, presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, con masas, un huevo de Pascua (enviado por Alejandra, su hija) y galletas dietéticas.

Besos, abrazos. Chicha ha perdido casi totalmente la vista. Por eso es Hebe la que dice: “Nos vestimos igual. Estamos en la misma murga”. Las risas ayudaron a sobrellevar la emoción de este encuentro en el que cada palabra y cada silencio tuvieron una carga que mejor que adjetivar, es conocer.

Chicha tiene 86 años, Hebe 81, y ambas una lucidez sin edad.

Se habían distanciado hace 29 años. Se volvieron a ver en marzo, en una exposición sobre Clara Anahí, la nieta que Chicha busca desde noviembre de 1976. Hebe fue a esa muestra en Canal 7, y del reencuentro fugaz nació la idea de una charla con MU. Con tiempo, té y galletitas.

La reunión en casa de Chicha, después de 29 años distanciadas. Foto: lavaca.org

Sonrisas junto al paraíso

Hebe tiene dos hijos desaparecidos, Jorge y Raúl. A Enrique Mariani, el hijo de Chicha, lo mataron en 1977. En noviembre de 1976, un ataque de la Bonaerense bajo órdenes de Ramón Camps reventó literalmente la casa donde había al menos cinco personas que fueron acribilladas, entre ellas la nuera de Chicha, Diana Teruggi. Allí estaba Clara Anahí, tres meses de edad.

Hebe y Chicha se conocieron en noviembre de 1977, con la llegada a Buenos Aires de Cyrus Vance, enviado del presidente norteamericano James Carter, que iba a participar en un acto en Plaza San Martín. Chicha: “Yo había conocido a Licha (Alicia De la Cuadra, un hijo y una hija embarazada desaparecidos) y me dijo que podíamos ir a darle un ‘testimonio’ a Vance. Yo era una bruta, daba clases de Artes Visuales en el Liceo de La Plata pero no sabía viajar a Buenos Aires. Aprendí que un testimonio era un papel con mi caso. Cuando llegué me quedé paralizada. Estaban los funcionarios, todo lleno de milicos armados, los perros, en otro lugar había mujeres. Todas empezaron a gritar. Y se pusieron los pañuelos que tenían escondidos. Y yo sin saber qué hacer, con el papelito apretado contra el pecho. Vino una mujer corriendo, me dijo: ‘Dame el testimonio’, y se lo llevó a Cyrus Vance. Era Azucena Villaflor, la fundadora de Madres”.

Con Licha ya habían resuelto encontrarse allí mismo con otras mujeres que buscaban a sus nietos. “Nos juntamos abajo de un paraíso, frente al Colegio Militar. Nos debían estar filmando desde adentro. Conocí a Ketty (Beatriz Neuhaus) y me llevé una sorpresa: me saludó con una sonrisa. Y Eva Castillo, lo mismo. Pensé que no tenía que andar con esa cara de desgraciada, si ellas intentaban que el encuentro no fuera tan ingrato”.

Así, el 21 de noviembre, nacía Abuelas. Hebe, intencionadamente: “¿No era el 22 de octubre, entonces?” La diferencia de fechas es parte tal vez de las distancias nacidas con la salida de Chicha de Abuelas, en 1989. “Hubo cosas que no me gustaron y siguen sin gustarme, pero no quiero hablar de eso. No quiero que nada demore el trabajo de buscar a mi nieta”. Hebe: “Pero tu trabajo fue fundamental, y en los momentos más difíciles con vos al frente, fue que lograron recuperar a los primeros 60 chicos. Todos lo sabemos. Y por eso te quiero decir que todas las Madres te mandan un beso grande, te apoyamos totalmente en lo que necesites”.

Chicha se emociona, y me cuenta: “Pero aquel día, cuando me iba a volver, la veo a Hebe que dice: ¿quién va para La Plata? Cuando me acerqué, no me preguntó si quería que fuéramos juntas. Directamente me dijo: ¡vamos!” Se ríen y Hebe agrega datos no descartables: “Los pañuelos eran en realidad los viejos pañales que guardábamos para nuestros nietos. Los habíamos usado primero en octubre, para poder reconocernos en una marcha a Luján. Las que nunca los usaron fueron Azucena, y Esther Careaga, porque decían que parecíamos monjas”. Azucena, Esther y Mary Bianco desaparecieron poco después, en diciembre de 1977, operativo de la ESMA alrededor de la Iglesia de la Santa Cruz, merced a la infiltración de un falso hermano de desaparecidos, que en realidad era Alfredo Astiz.

Madre de la bombacha roja

Los viajes de estas dos mujeres recién comenzaban. Chicha empieza a reírse, recordando uno de sus regresos en colectivo, desde Quilmes.

Hebe: Yo iba con la carpeta de denuncias, paraguas, piloto, fiambres y chorizos.

Chicha: Y yo llevaba salamines, lo hacíamos medio para disimular, y para hacer algún mandado de paso.

H: Cuando llegamos, me paro, se me cae la pollera, y quedo en bombacha.

C: Escuché la risotada de Hebe, que para no largar los chorizos no se subía la pollera. No la veía bien porque yo iba agarrada a los salamines. Pensé que tenías combinación.

H: ¡No! Para mi las enaguas eran cosa de vieja, y para colmo me habían regalado una bombacha roja y era justo la que llevaba puesta. Más trola imposible.

Otra ronda de té. Chicha toca la mano de Hebe.

C: Pero te quiero recordar algo más, también por el 77 o 78. Un día apareciste con vestido celeste, planchadito. La noche anterior se había escuchado un tiroteo. Viniste a avisarme que ibas a ver qué pasaba. Y llevabas una canastita con comida por si había alguien que necesitara algo. Te pregunté si querías que fuera con vos, dijiste que no. Fue una prueba de coraje. Yo no me atrevía a ir.

H: Esas cosas nacen pensando en que si tu hijo está en esa situación…

C: El tema es cómo superar el miedo sin paralizarse.

H: Las mujeres lo sabemos. Es como parir. No pensás en vos, ni en quedarte quietita, pensás que tenés que hacer fuerza para que nazca y sea sano. Pero además, se llevan a tu hijo ¿Hay algo peor, más horrible? Así que nada: hay que seguir.

C: Yo pensaba que si me llevaban no iba a aguantar ni dos minutos en la mesa de torturas. Soy muy sensible al dolor. Mi ilusión era morirme enseguida. Qué tonta, ¿no?

H: Una piensa estupideces. Yo andaba siempre con cepillo de dientes, calzoncillos y pañuelitos en una bolsita, por si encontraba a mis hijos. Todos éramos muy inocentes. Hasta los chicos. Un día entro al cuarto del mayor y estaba con unos amigos, todos atándose. ¿Qué hacen? “Practicamos cómo desatarnos por si nos agarran”. Creían que les iban a dar tiempo.

C: Nunca imaginaron la perversión.

H: Habían preparado todo para saltar a lo del vecino. Pobres. A uno de mis hijos lo encontraron por mi vecina, que dijo que había reuniones en la casa y pasaba algo raro.

C: Pensar que tanta gente pudo ayudar, pero se calló. No sé qué tenemos adentro. El enano fascista.

H: Pero fijate al revés: otro vecino salió a avisarle a mi hijo que lo esperaba la policía, y entonces se lo llevaron a ese vecino. Después lo soltaron, pero el tipo no quería ni verme. Es difícil juzgar.

C: Sí, pero yo veo que tenemos raíces. Hace mucho quiero hacer un libro, la Historia de la Infancia Argentina. Desde los españoles que llevaban chicos y chicas indígenas como esclavos y sirvientes, después los terratenientes con derecho a hacerles hijos a las mujeres campesinas y apropiarse de ellos. El derecho de pernada, que todavía existe, del patrón sobre la primera noche de cada niña. Hagamos un salto: llegan los militares, se llevan a los chicos, y mucha gente lo ve bien. Yo creo que es todo ese residuo ancestral, que produjo la enorme vergüenza de un pueblo que se supone culto, pero no abrió la boca, no tomó la defensa de ningún niño. Me atrevo a decirlo porque es mi pueblo. Pero no puede ser que haya parecido normal que los chicos sean secuestrados y apropiados.

H: Hacé el libro. Nosotras lo podemos imprimir.

C: Te cuento algo más. El secretario de Pío Laghi, monseñor Celli, les dijo a dos abuelas, Elba Ford y Delia Penela: “Dejen de molestar, imagínense los chicos están con familias que pagaron 4.000 pesos por cada uno, eso les dice que los van a cuidar bien”.

Hebe da un respingo. “Tengo una información muy importante que contarte cuando estemos solas”.

Les propongo apagar el grabador. “No, totalmente solas. Encerradas en el baño”, dice Hebe, entre las carcajadas de Chicha. ¿El baño es un lugar para intercambiar datos? Hebe: “Claro. Hay cagadas, pero de otra clase”. Chicha: “Me estoy divirtiendo. Mirá, cada una habrá hecho o dicho cosas. Pero somos leales”. En una época engañaron a Chicha diciéndole que podría recuperar a su nieta. “Le hice a Hebe un poder para que cuidase a mis padres por si yo tenía que irme al exterior. Todavía lo tengo guardado”.

El día que se distanciaron

Siguen las cataratas de diálogos:

C: ¿Te acordás cuando estuvimos con Sandro Pertini? (Presidente de Italia)

H: Estábamos en un departamentito vacío, con dos camas y dos colchones. Como éramos cuatro (con Elida Galetti y María Del Rosario Cerrutti) nos turnábamos: cama sin colchón, o colchón en el piso. Calentábamos agua en una jarrita para poder bañarnos.

C: Salimos de compras y vos llevabas la comida en una bolsita.

H: Comprar era un lío, como no sabíamos italiano, tenía que hacer el gesto de limpiarme el que te dije para que entendieran de queríamos papel higiénico.

C: Y de repente nos avisan que vayamos urgente al Quirinale, que Pertini nos iba a recibir. Salieron los del protocolo, agarraron nuestros tapados pero Hebe no quería darles el tapadito ni la bolsa de comida.

H: ¡Con lo que nos costaba la comida, mirá si se las voy a dar! Además yo había salido así nomás, con ropa medio feona, no quería sacarme el tapado. Pertini lloró con nosotras, denunció a la dictadura. No lo reconoció a Videla. Fue de los pocos.

C: Pero cuando salimos, en esos salones principescos, había un sillón de terciopelo con la bolsita de nuestra comida.

¿Cuándo se distanciaron?

C: Capaz que ni te diste cuenta. Yo me enojé con vos en la Catedral de Quilmes. Las Madres la habían tomado. Yo las acompañaba. Seríamos 20 entre todas. Hiciste un comentario de esos que hacés vos, fuerte. Yo dije: “No podemos seguir discutiendo”, y me abrí.

H: Ya me acuerdo, fue en 1981, después de la primera Marcha de la Resistencia. Claro, lo querían mucho al obispo (Jorge Novak) y yo le decía de todo. Fue así: terminó la Marcha y nos fuimos para Quilmes. Teníamos termos, frazadas, hasta walkie talkie (en la era pre-celulares y pre-Internet). Estábamos comiendo heladito en la plaza, todas separadas para que nadie se diera cuenta. Juanita Pergament se encargaba de la prensa. Pero llegó antes de tiempo con los periodistas, tiramos los helados y nos metimos corriendo antes de que nos cerraran la Catedral. Se armó un quilombo padre. Y ya ni sé qué le habré dicho al viejo ese. Me decían: “Claro, tomás la Catedral del que sabés que no te va a echar”. Y claro, no iba a ir a una donde nos rajaran. El ayuno duró 12 días, hasta Navidad. Pero es cierto, siempre fui una desbocada. Ella no (señalando a Chicha). Ella lo que tuvo es el rigor, la prolijidad para investigar todo. Impresionante.

C: Mi desesperación era encontrar a Clara Anahí. Todo lo que fuera distraer esa búsqueda para discutir, me sacaba de quicio. Pelear con Hebe no tenía sentido. Además, te acordás que una vez en tu casa te dije: mi hijo está muerto. Mi búsqueda es diferente. Las Abuelas tenemos que recurrir a la justicia. Las Madres tienen otro reclamo. Fue bueno que cada una fuera por su lado.

La hora del secreto

Hebe cuenta que a pedido de su hijo Raúl una vez sacó a una mujer y a un chiquito al Brasil, todos con documentos falsos, en plena dictadura. “Lo llevaba en brazos yo, porque si agarraban a la mamá, por lo menos se salvaba la criatura”. Chicha tuvo lo suyo, pero en democracia: “Con Mirta Baravalle, una valiente, llevamos a un chiquito a Brasil, donde tenía familia. La mamá había muerto ese día en el ataque a La Tablada (enero de 1989). Lo hicimos en secreto. Nunca supe de él”.

¿Cuáles son las claves para actuar en estas situaciones donde todo parece en contra?

C: Hay que aprender a mirar para afuera de uno, de la casa, captar todo lo que hay alrededor. Aprender todo lo que quepa en el cerebro, en el cuerpo y en la memoria.

H: Es cierto. No pensar en uno. El otro soy yo. Lo que le pasa al otro me pasa a mí. Y no parar. Como hizo Chicha. Lo que está haciendo ahora es muy importante con la Asociación Anahí. Hay que conocer eso. Porque ella tiene un modo especial que le llega mucho a la gente. Hoy como funciona la política, no sirve. Hay que cambiar el estilo. A nadie le interesa hablar de marxismo, trotskismo ni peronismo. No te dan bola. Funciona que haya gente como Chicha, o las cosas que hacemos nosotros con el Ecunhi (Espacio Cultural Nuestros Hijos, en la ex ESMA), con la Universidad, la radio y todo lo demás”.

Sobre el presente, Chicha dice: “El gobierno hizo avances, pero para mí falta que apuren a las fuerzas militares para que digan qué pasó con los desaparecidos y los chicos apropiados. Lo saben, tienen el material. Entonces, que digan la verdad”.

Hebe: “¿Te digo lo que te tengo que contar”. Chicha le responde “vamos” y zarpan las dos tras una puerta vaivén. La reunión no fue en el baño, sino en la cocina de la casa de Chicha. Vuelven, sin apiadarse del cronista.

Hebe: No sabés lo que te perdiste.

Chicha: Ya lo sabrás alguna vez.

Hebe: Ella sabe unas cosas. Yo sé otras. Es lo que hicimos siempre. Juntar lo que cada una sabe, y armar el mapa, para saber dónde estamos paradas.

Fumigaciones en PergaminoHace 4 semanas

Fumigaciones en PergaminoHace 4 semanasComienza un juicio histórico por fumigaciones con agrotóxicos

Roberto PïanelliHace 4 semanas

Roberto PïanelliHace 4 semanasAdiós, Capitán Beto

Marcha de jubiladosHace 3 semanas

Marcha de jubiladosHace 3 semanasVideo homenaje a la lucha de jubiladas y jubilados

Muerte por agrotóxicosHace 3 días

Muerte por agrotóxicosHace 3 díasConfirman la condena al productor que fumigó y provocó la muerte de un chico de 4 años

IndustricidioHace 4 días

IndustricidioHace 4 díasEn el fin del mundo: ocupación contra la desocupación en Tierra del Fuego