Nota

Deuda externa, deuda ecológica y sobreexplotación humana y natural: donde pierde la vida y gana el dinero

“Los pobres son mantenidos en un estado de subdesarrollo sostenible que tanto desde las izquierdas como desde las derechas ha sido mantenido de una u otra forma a través del tiempo”, escribe Walter Pengue, entre muchas otras cosas en este artículo especialmente para lavaca.org. La deuda externa y la deuda ecológica (de la que no se habla) como caras de una misma moneda. La explotación humana y territorial, el consumismo, las claves para entender la época. Pengue es ingeniero agrónomo, doctor en Agroecología, miembro científico del Panel Internacional de los Recursos (Resource Panel) del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, integra el GEPAMA (Grupo de Ecología del Paisaje y Medio Ambiente de la Universidad de Buenos Aires), es profesor de Economía Ecológica en la Universidad de General Sarmiento, e integra el equipo docente del Diplomado Dr. Andrés Carrasco de Periodismo y Comunicación Ambiental de lavaca.

«No temo tanto a los de afuera que nos quieren comprar, como a los de adentro que nos quieren vender”, Hipólito Yrigoyen

Walter A. Pengue Uno de los problemas más serios que hemos venido enfrentando recurrentemente en la sociedad moderna reside en especial en la distinta y distorsionada mirada que la economía tiene sobre lo natural y la ceguera sustancial que la misma expone frente a los innumerables servicios a la vida dada por el entorno que rodea y provee a las sociedades: el sistema natural.

Uno de los problemas más serios que hemos venido enfrentando recurrentemente en la sociedad moderna reside en especial en la distinta y distorsionada mirada que la economía tiene sobre lo natural y la ceguera sustancial que la misma expone frente a los innumerables servicios a la vida dada por el entorno que rodea y provee a las sociedades: el sistema natural.

Basada en este nacimiento antinatural del sistema económico, subyace la enorme desproporción en la forma en que se utilizan los recursos naturales, el verdadero valor de los mismos y el fuerte impacto causado por el modelo, en especial el sistema capitalista occidental (pero también el modelo comunista actual, por ejemplo el chino), sobre la naturaleza y por supuesto también sobre muchas sociedades humanas.

Para la sociedad el dinero “vale”. Y vale también en función del tiempo. Y por su uso, se pagan tasas. No obstante, la naturaleza que tiene tasas de renovabilidad (para los recursos naturales renovables), o de reposición (para los recursos naturales no renovables), jamás puede emular a las tasas de mercado. Generalmente estas son más altas y cuando más elevadas, más presión se ejerce sobre los recursos naturales.

En la mirada convencional, se someten a los recursos naturales a la silla eléctrica, se los transforma en dinero y estos fondos se colocan en el mercado financiero. Las tasas financieras elevadas son la cuchilla con la que cortamos la cabeza del sistema natural. Es imposible sostener la vida frente a un sistema ávido sólo de dinero.

Cuando en este dilema, además, incursionamos en un endeudamiento creciente a tasas leoninas, sabemos que estamos hipotecando la vida – todo tipo de vida – en beneficio de la circulación del papel, físico u electrónico y promovemos una enorme transferencia de recursos y la destrucción sistemática de otros. Argentina, nuevamente se vuelve a enfrentar a este dilema y parece volver a repetir sus errores, cada vez, con un ambiente más y más degradado.

Una deuda odiosa

Las ventajas comparativas (recursos naturales) han sido para las economías emergentes, sus sociedades y en general sus administraciones gubernamentales, un salvavidas de plomo que más que permitir el verdadero desarrollo sustentable, las convirtió en polo de atracción – por sus recursos naturales disponibles (suelo, agua, energía y biodiversidad) y trabajo barato – de los países más desarrollados y en general sus grupos corporativos multinacionales.

La globalización abrió un proceso importante de acceso a estos bienes naturales, el uso de los servicios ambientales y la apropiación del espacio vital que lejos de terminar se ha intensificado en especial, en América Latina y África.

Mientras una parte del mundo -algunos pocos gobiernos se muestran realmente preocupados y otros hipócritamente se exponen como azorados, a pesar de tener mucha responsabilidad en ello- frente a las migraciones internas y externas niega aún la consecuencia emergente del fracasado modelo global de crecimiento, ahora en la región sur volvemos a enfrentarnos a una nueva crisis financiera, económica, social y ecológica, que derivará consecuentemente en nuevas migraciones y enormes flujos transaccionales de recursos naturales estratégicos.

Y ciertamente en la consecuente pérdida de vidas, ilusiones y sufrimiento para la parte más débil de una sociedad, recurrentemente golpeada. Antes fueron las economías de Asia, África y América Latina. Luego les tocó las políticas de ajuste a las propias economías europeas como en Portugal o Grecia y ahora, nuevamente nos llega la cuestión a nosotros.

Cuando en Abril del año 2002, escribía en Le Monde Diplomatique, “Lo que el Norte le debe al Sur: Comercio ecológicamente desigual y deuda ecológica” (Pengue 2002), advertíamos sobre los enormes costos históricos, ecológicos y sociales que la deuda externa estaría produciendo sobre los cuerpos y territorios de los países del tercer mundo, entre ellos por supuesto, la Argentina. En la portada del mismo periódico se destacaba que “El establishment apuesta al caos”, en clara alusión al verdadero juego que practica el sistema financiero local e internacional. Veinte años de diferencia, pero los mismos procesos de apropiación y posiblemente una mayor destrucción socioambiental. Nos sigue dominando el establishment y no la producción sustentable y la mirada de mediano y largo plazo.

Patricia Adams, una economista del Banco Mundial, renunciada luego de ver tantos atropellos y sinsabores, sumando con claridad a la forma en que se construyó una deuda ilegítima en muchas economías emergentes, lo advertía con claridad: son “deudas odiosas”. Se preguntaba y nuevamente podemos preguntarnos ahora, porqué en este caso los argentinos, que declamamos derechos de manera incuestionable y somos capaces de movilizaciones masivas que nos enorgullecen y logran objetivos por algún tema específico, nos sometemos tan pasivamente, a los arbitrios de una ominosa deuda externa, construida tanto interna como externamente, sin cuidar ni preocuparnos, con el mismo compromiso, por nuestra gente, nuestros ancianos, nuestros niños y menos aún por nuestro ambiente. Un ambiente que venimos destruyendo sistemáticamente desde hace décadas de forma más intensiva. Y aunque no degradamos nuestro entorno por malicia, lo aceptamos con la intrepidez de un pavo. Si ningún agricultor sueña con dejar a sus hijos un campo destruido, con su capa fértil lavada, el agua contaminada y el terreno cubierto de cárcavas, ¿porqué permitimos tal destrucción de un modelo agotado? Si ninguna comunidad se somete voluntariamente a un desgaste azaroso, ¿por qué las sociedades toleran el cautiverio de la deuda externa, aun cuando su origen es distante de su cotidianeidad (Adams 1993) y alejadas además, de su responsabilidad?

Los investigadores y las miradas profesionales parciales también son responsables. Objetivando el problema desde una perspectiva monocriterial, se soslaya siempre el impacto de las otras perspectivas. Recuerdo aún con tristeza una conferencia plenaria muchos años atrás, en un Congreso Regional de Ecología en Bariloche, donde un prestigioso ecólogo, pleno de lauros bien ganados, respondía a una pregunta del público sobre su presentación acerca de las perspectivas futuras y los distintos escenarios frente a diferentes contextos económicos globales, que “bueno, eso no es un tema nuestro, eso se lo dejo para los economistas”.

Y así, académicos destacados, sea por impericia, desconocimiento o desprecio a una disciplina a veces considerada menor, dejan a veces de lado, en manos de muy pocos “expertos”, los principales problemas que incumben a las sociedades actuales y a sus recursos: el impacto del sistema económico sobre todos los procesos, que son en primer lugar, complejos. Una pena, pues desde allí se forman a generaciones de jóvenes que a veces escuchan con avidez, esperanza y respeto, a sus “sabios”.

Por otro lado, las recurrentes discusiones monetarias, ascensos y fracasos y de las economías y sus formas de explotación de los recursos, encuentran en la economía ortodoxa, las respuestas más impensadas, desde delirantes a premonitorias, cuando el barco siempre se está hundiendo. Y luego, sobre la destrucción de vidas y haciendas, vuelven a resurgir como el ave fénix, una y otra vez. Si un cirujano, un médico, o un ingeniero, equivocaran su pronóstico, la pena sufrida le sería grave. Cuando el economista previsiona y hasta promueve decisiones que serán desacertadas, impactando a millones de personas, y directamente las vidas de hombres, mujeres, niños y ancianos, sumado nuestro ambiente, el costo que enfrenta es prácticamente nulo. Dice cualquier cosa, o toman decisiones desastrosas, y no hay cargos por responder. Y es claro además que existe en la sociedad, una prevaleciente mirada economicista por encima de todas las demás, como así sus impactos. Y la inequidad también, desde el vamos.

Sin embargo, es muy llamativo que las sociedades, no comprendiendo a cabalidad lo que se encuentra en juego y en especial, el cómo resolverlo, esperan con avidez la respuesta de algún nuevo gurú, que les llevará nuevamente al fracaso y aniquilará, como ya se ha experimentado el futuro de generaciones actuales y futuras, además de dilapidar recursos naturales renovables y no renovables.

El problema económico no es tal. Es social y político. Amerita de una nueva perspectiva que incursione en el análisis de la complejidad, que no es propiedad de ninguna disciplina y se resuelve desde un cambio de paradigma, desde un cambio profundo del sistema económico, causante de la recurrencia cíclica de tales males. Y de una mirada especial de la ciencia de la complejidad, que maneja como la incertidumbre, la ciencia postnormal.

La lucha política y social por la apropiación de los recursos (naturales y humanos) y su explotación ha llevado claramente a desbalances permanentes, en los cuales para que unos pocos ganen, sean muchos los que pierdan. Este sistema capitalista actual es una economía de rapiña y lo que enfrenta Argentina nuevamente es una transferencia brutal de bienes de un sector a otro en una nueva licuación no sólo de su moneda, sino de sus recursos tangibles, que llevan al país hasta el fondo.

Una economía marrón

La economía de rapiña, un proceso de destrucción sistemática de naturaleza, que además explota singularmente recursos naturales y humanos sin considerar el costo socioambiental, es en general promovida en nuestras sociedades, en especial para dar respuesta a la necesidad de ingreso de fondos externos que den cuenta del pago de intereses y capital de crecientes “deudas externas”. La fuerte expansión de un modelo de crecimiento de una economía marrón que por un lado fomentó y promueve el crecimiento y el consumo y por el otro lado, viene acompañado por importantes impactos ambientales y a la salud humana, encuentra en las miradas de las derechas o las izquierdas, de los de arriba y de los de abajo, un inmanente precepto que les sigue uniendo a todas: el de crecer. Luego recién vendría la discusión de qué y cómo se acumularía y qué se distribuirá y cómo cada uno de los beneficios. De la distribución de costos sociales (externalidades), poco o nada se habla, desde prácticamente ninguna de las aristas políticas.

Ya desde la revolución industrial y actualmente con la nueva revolución consumista, la degradación no se hizo esperar y el sistema económico ha generado tremendos impactos tanto en los países periféricos como en los más desarrollados, con polos de degradación hoy en día imposibles de soslayar. En los últimos cincuenta años, la carrera por la transformación de naturaleza en producto se ha hecho aún mayor.

El ritmo del crecimiento económico mundial es más acelerado que la propia expansión de la especie humana. Y ese proceso, además promueve una extracción sin precedentes de recursos naturales, en especial potenciado en las economías del Sur, de manera notable. Mientras entre 1950 a 2010 el PBI mundial pasaba de 10 a 80 trillones de dólares, y la población humana lo hacía desde los 3.000 a los más de 7.000 millones, lo que equivale a decir que mientras la economía global se multiplicaba casi ocho veces, la población del mundo solamente se duplicó. Los datos del Departamento de Estudios Económicos y Sociales de las Naciones Unidas informaron que la población mundial alcanzó en Junio de 2017 los 7.600 millones de personas que se proyectan a los 8.600 millones para el año 2030. Las previsiones siguen rondando llegar a 9.800 millones para 2050 y a 11.200 para 2100. Siempre que no se consideren guerras de aniquilación global o pandemias mundiales de enfermedades que incluso hasta ahora desconozcamos. La tendencia continuaría a un ritmo de aproximadamente 83 millones de personas más cada año, pese a una disminución constante de los niveles de fertilidad. Las nuevas proyecciones (2017) indican, por ejemplo, que China e India seguirán siendo los países más poblados, pero cerca del año 2024, India superará a China, mientras que entre los diez países con más población, Nigeria es el que está creciendo a una mayor velocidad. Por ello, se estima que Nigeria superará en este aspecto a Estados Unidos antes de 2050.

La economía y el consumo (consumismo) de materiales, energía, agua y recursos naturales crecen mucho más que la propia expansión de la especie humana. Para hacer crecer estas economías globales, varios de los países en desarrollo se convierten en meros proveedores de estos materiales y cuando a este abastecimiento, se suman la necesidad por un lado de una demanda de materiales sin valor agregado real y por el otro, la falta de ideas alternativas para el desarrollo, se potencia la extracción insostenible de los recursos y un creciente endeudamiento externo. Los países poseedores de ventajas competitivas (conocimiento, información, ciencia, tecnología, prospección estratégica) cuentan con la capacidad de apropiarse de estos recursos y pagar por ellos precios relativos cada día más bajos. Y además, transferir sus pasivos ambientales.

La enfermedad holandesa parece erigirse por estos lares. Poseemos recursos naturales. Pero no poseemos la capacidad y eficiencia para explotarlos de manera racional. Tenemos ventajas comparativas incuestionables y adolecemos de ventajas competitivas. Argentina, claro lo es, es la última frontera para la extracción de tierras de calidad, energía renovable y minería a gran escala. Y se la está aprovechando, no justamente en beneficio de la propia Argentina. En el país, entre 1970 y 2009 la extracción de materiales pasó de 386 millones a 660 millones de toneladas, con una tasa de crecimiento superior a la de la población misma. Esto significa que el aumento en la extracción de materiales no está impulsado por el consumo doméstico (interno en sí mismo) sino fundamentalmente por la exportación de commodities (agricultura, forestal, ganadería, energía y minería). En comparación con otros países exportadores de la región, Argentina tiene la mayor extracción de materiales per cápita: 16.46 ton/cap.

Recursos Naturales y Deuda Ecológica

América Latina, especialmente focalizada en los Andes y la selva amazónica, representa aproximadamente 17 % de las reservas mundiales de hierro, y cuenta con el 20 % de las de estaño, 25 % de la bauxita, zinc y níquel, además de contar con casi la mitad de las de cobre y plata y entre el 60% y el 70% de las de litio, uno de los elementos en los cuales los funcionarios políticos están poniendo muchas de sus expectativas, al verse utilizados no sólo en pilas sino en los autos eléctricos. Brasil ocupa el segundo lugar como exportador de hierro del mundo y Chile, muy concentrado en minerales como el cobre es el primero. Respecto de nuevos elementos en el mercado mundial, el Brasil con más del 18 % del total mundial es el segundo país luego de China. También es considerado como un centro estratégico de reservas críticas, tanto por los Estados Unidos, China y la Unión Europea, al contar como informa el panel de los Recursos, el 90 % de las reservas mundiales de niobio.

América Latina es una gran reserva de energía. Según el World Energy Council, cuenta con el 22 % de las reservas recuperables de petróleo en el mundo, el 25 % del gs y más del 15 % de petróleo de esquisto y shale-gas. Vaca Muerta es la nave insignia actual de la Argentina, y uno de los blasones con los que los sucesivos gobiernos de estos últimos tiempos la muestran como el potencial elemento dinamizador de una economía alicaída. En los últimos 5 años, Vaca Muerta recibió u$s 50.000 millones de inversión y espera aún más para la explotación de las 19 nuevas concesiones de gas no convencionales. Evidentemente bastante alejado de la mirada real por energías renovables que recibieron a través del FODER, menos de u$s 500 millones.

En cuanto a la biomasa, América Latina nuevamente es un gran productor y exportador. La biomasa representa el 70% del flujo material, y se compone en un 71% por las pasturas y alimentos para el ganado, en un 2% por pesca y extracción maderera y en un 27% por cultivos. Entendemos por biomasa a todos los elementos producidos tanto por la agricultura (granos, piensos), como por la ganadería (carnes, huevos, leche), la producción forestal o la horticultura o fruticultura por ejemplo.

Siendo la biomasa un producto muy importante en las cuentas de exportación de las economías latinoamericanas y en especial de Argentina, es llamativo que desde las políticas públicas, como también desde la investigación más integral que incumbe a los territorios, se haya prestado menor atención a los impactos y procesos que derivan en la cancelación de relevantes prestaciones ambientales. Entre estos impactos están los efectos sobre los ciclos biogeoquímicos y la contribución de Argentina y de la demanda mundial a estas alteraciones. Asimismo en un país que basa su desarrollo en el sector agropecuario, no hay reflexión sobre los efectos de contar con un territorio de altísima calidad productiva que es a la vez muy susceptible a las transformaciones.

La actual crisis de la deuda, que tiene a maltraer al actual gobierno, se suma a la escasa mirada que se tiene sobre los efectos invisibles de la extracción de esta agricultura minera. Si bien luego de la sequía enfrentada en la pasada campaña los principales granos sembrados (soja, maíz, girasol, sorgo, trigo, cebada y otros) pasarán de una superficie de 36,1 millones de hectáreas a 37,2 millones, los costos ambientales que les acompañan son crecientes. En Argentina, un 37.5 % del territorio (unos 105 millones de hectáreas) está afectado por procesos de erosión hídrica y eólica, que movilizan a su vez, millones de toneladas de nutrientes.

La sequía puede ser un problema climático, derivado o no de efectos antrópicos. El mal manejo de los recursos, la sobreexplotación del suelo, la monocultura minera, no lo es. Responde a la avidez privada y la promoción pública por este único modelo. La falta de ideas y la no construcción de alternativas, tiene enormes costos, que aquí ya también comenzamos a mensurar. Tener las métricas, deberían servir a los políticos, para cambiar sus miradas, y no repetir incertezas brindadas por actores interesados. A los que igualmente siguen.

Un proceso continuo de agotamiento de nutrientes del suelo ha estado en curso desde los últimos 55 años de la dinámica de extracción de nutrientes. Los nutrientes estimados cosechados de 1961 a 2015 se mantuvieron en 113 Tg (Teragramos) de NPK (76 Tg N, 11 Tg P, 26 Tg K), igual a una extracción nacional promedio anual de 64 kg N ha-1, 9 kg P ha-1 y 22 kg K ha-1 (Pengue y otros 2018). Este agotamiento del suelo representa un «costo oculto» o intangible ambiental, ya que la exportación de nutrientes de los suelos como capital natural permanece sin contabilizarse (Pengue 2017). Esta compensación ecológica debe conciliarse para minimizar los impactos ambientales, evitar la degradación del suelo y mantener la capacidad del paisaje para producir alimentos.

En el último cuarto de siglo, fue la erosión hídrica la que más creció, pasando de 30 a 64,6 millones de hectáreas, lo que significa por otra parte, que la erosión eólica está alcanzando ya los 41 millones de hectáreas. Ambos procesos, son disparados especialmente por cuestiones antrópicas, sostenidos en el actual sistema de agricultura industrial. A su vez, las regiones áridas y semiáridas del país, que cubren alrededor del 75%, albergan ecosistemas frágiles, vulnerables a la desertificación. Un 10% de la superficie de estas regiones, que abarcan el oeste y sur del territorio nacional, se ve afectado por una desertificación clasificada como muy grave, mientras que en un 60% ésta es de moderada a grave, a causa del pastoreo excesivo y el sobreuso de los recursos naturales.

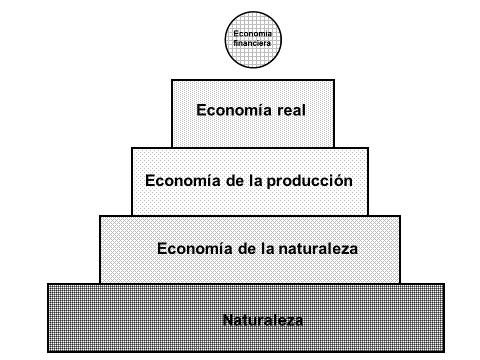

La economía convencional ve sólo a los recursos, cuando estos ingresan en el sistema económico. Y le sostienen (Diagrama). No obstante, la economía se ha ido desprendiendo, alejando de sus tangibles físicos y la especulación financiera ha entrado con fuerza en el actual proceso económico. De una economía de la producción, sostenida en los recursos naturales, se ha pasado a una economía de la especulación, que sostiene y fundamenta la existencia de la economía financiera. “En Dios confiamos”, dice la moneda emblema, el dólar. Y sí, mientras, el mundo “crea”, la especulación se sostendrá. Las tasas altas, “inventadas” o que responden a cuestiones sociales especulativas, matan la vida y sostienen solo al dinero. Que lamentablemente para los economistas, aún no es comestible.

Las tasas de la economía, sus tasas financieras, no son las tasas de la naturaleza. Por ello, esa “burbuja” que observamos en el diagrama es tal, puesto que lo financiero, meramente especulativo, está muy separado de los bienes físicos.

La Economía de los Recursos Naturales y la Economía Financiera (Pengue 2008)

La Economía de los Recursos Naturales y la Economía Financiera (Pengue 2008)

La actual situación, enfrentada por la Argentina frente a la recurrente y creciente deuda externa, pone sobre el tapete, una desesperada presión interna, sostenida por la voracidad externa, por la extracción de recursos naturales y subvaluación y explotación de recursos humanos, que afecta a la generación actual y endeuda para siempre al menos, a tres generaciones de argentinos. Esta destrucción del capital socioambiental del país, se enmarca entonces, en el actual concepto de deuda ecológica.

Desde la perspectiva Sur-Norte se puede definir la «Deuda Ecológica» como «aquella que ha venido siendo acumulada por el Norte, especialmente por los países más industrializados, hacia las naciones del Tercer Mundo, a través de la expoliación de los recursos naturales por su venta subvaluada, la contaminación ambiental, la utilización gratuita de sus recursos genéticos o la libre ocupación de su espacio ambiental para el depósito de los gases de efecto invernadero u otros residuos acumulados y eliminados por los países industrializados» (Donoso, 2000). La Deuda Ecológica podría entenderse también, como la obligación y responsabilidad que tienen los países industrializados del Norte con los países del Tercer Mundo, por el saqueo y usufructo de sus bienes naturales: petróleo, minerales, bosques, biodiversidad, bienes marinos; a costa de la energía humana de sus pueblos y de la destrucción, devastación, y contaminación de su patrimonio natural y las propias fuentes de sustento.

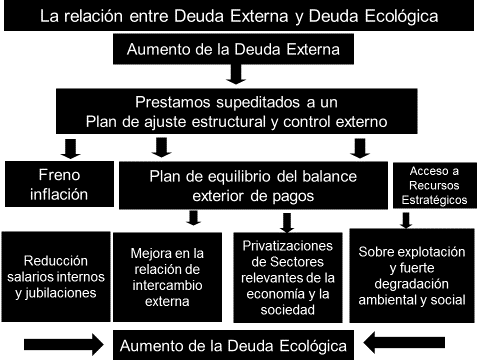

Entre la Deuda Externa y la Deuda Ecológica, existen relaciones todas, que incumben a enormes costos sociales y ambientales. Además de la convencional supeditación de la economía nacional a los designios del capital financiero internacional y las economías más poderosas, que implican un fuerte programa de ajuste estructural, que equilibre la balanza de pagos, garantice la devolución de capital y especialmente intereses, brinde acceso a recursos estratégicos del país (tierra, agua, energía, empresas), privatice la educación y los sistemas de investigación, debilite los avances en los beneficios sociales, pulverice las jubilaciones y sostenga solamente a aquellos activos que permitan mantener hacia el exterior el flujo de capitales.

Fuente: Modificado de Pengue (2008).

La fuerte degradación ambiental en el Sur sostiene incluso a la protección ambiental en el Norte, y esto se nota por ejemplo en los números que muestran cómo estos últimos ahorran tierras y restauran sistemas degradados y los países del sur, de manera permanente aumentan sus extensiones para la producción creciente de biomasa (Pengue 2012). El intercambio ecológicamente desigual es un hecho, que al no medir los invisibles, las externalidades, no permiten que mensuren estos impactos (Pengue 2008).

Las retenciones ambientales y los recursos naturales

Los recursos naturales, renovables y no renovables, se han convertido a la luz de la enorme presión extractiva de las últimas décadas, en recursos agotables. Así la minería, el petróleo o la agricultura, los dos primeros, no renovables y la tercera, renovable, se transforman en las banderas de la extracción sin resarcimiento por daños en la Argentina. Lejos estamos del cambio de mirada y de una matriz productiva nacional, cuando la coyuntura ciega la perspectiva política y falta una importante discusión sobre escenarios de desarrollo por al menos, las próximas dos décadas.

Las externalidades generadas por estas industrias extractivas van desde la propia licuación de montañas, hasta la contaminación por productos químicos y agroquímicos varios. Impactan sobre el ambiente, sobre la salud y sobre las propias economías locales. Una deuda ecológica social que a la luz de los planes de endeudamiento, y la única perspectiva en pagarse, al menos en sus intereses, con productos primarios, no cambiará.

En la década pasada, la desindustrialización del país dio pie a una intensa reprimarización de todo el sistema económico, apoyada casi exclusivamente en la soja y la minería. Nuevamente hoy, la reprimarización de la economía argentina es un ejemplo de la dependencia del país por la explotación, prácticamente sin valor agregado, de sus recursos naturales. Extraemos, transformamos poco y exportamos. Pero nadie reconoce, la relevancia de al menos resarcir en parte los daños producidos por esta degradación. En especial, la aplicación de impuestos a la exportación a estos recursos naturales extraídos, de manera diferencial, podrían al menos contribuir por un lado a un ordenamiento prolijo de su uso y a reinvertir estos fondos en otras prácticas sostenibles, hasta ahora no implementadas. En la gestión anterior, estos impuestos a la exportación, conocidos como retenciones, no fueron utilizados para reordenar un sistema degradado y su recuperación, sino que se implementaron para dar gobernanza y el sostenimiento de planes y programas asistenciales (pero sin perspectivas de mejora social real), en lugar de inversiones productivas de fuerte impacto social. La gestión actual redujo los porcentajes aplicados en el sector rural y quitó directamente las retenciones a la minería, bajo la equivocada premisa de aumentar su recaudación a través del impuesto a las ganancias. Pero ambos, con sus decisiones alejadas del desarrollo sostenible, promovieron con sus prácticas, la única industria que lamentablemente les sostiene: la fábrica de pobres.

Por ello, en primera instancia, los países basados en recursos naturales como la Argentina, en donde es aún relativa, la mirada sobre la creación de riqueza a través del conocimiento y sigue esperanzada en la exportación de un commodities, es importante considerar en casos específicos, de manera relativa, la aplicación de una retención, que permita resarcir el daño ambiental y reordenar la forma en que los recursos naturales, son utilizados.

Las retenciones ambientales no son un impuesto a la renta extraordinaria obtenida por la explotación (¡o sobreexplotación!) de algún recurso, sino que deben considerarse como un monto leído en valores crematísticos para capturar parte de la renta ambiental obtenida por un determinado operador económico, que hace uso de un recurso no reconocido o “libre” hasta hoy, pero por el que más tarde o más temprano deberá también reconocer en su pago.

En nuestros días existe una “captura” por parte de sectores parcializados del mercado que se apropian de un bien ambiental, sin reconocer el valor intrínseco que tiene ese recurso. La retención ambiental es un concepto novedoso, que viene a obligar a reconocer el uso y abuso de bienes ambientales, no reconocidos por las empresas, pero de los que dependen sus ganancias.

La sobreexplotación de los recursos del suelo, del agua, de la biodiversidad, del paisaje, de los espacios productivos en territorios templados del mundo, ameritará un reconocimiento por su uso hasta hoy pobremente valorado. Dada la globalización actual, la aplicación de retenciones ambientales, pueden ser útiles para capturar y de alguna manera “regular”, la extracción de un determinado recurso natural.

Hoy en día la sobreexplotación del recurso es la moneda de cambio con la que se paga esta intensificación direccionada. La pérdida de biodiversidad es un fenómeno creciente que amenaza a la mayoría de las ecorregiones argentinas. La biodiversidad es una propiedad de los ecosistemas y de las sociedades que es necesario preservar y utilizar en su beneficio conjunto. Los problemas de contaminación de los acuíferos, son un tema de preocupación especialmente en un país donde la intensificación de la agricultura industrial es un hecho exitoso, justamente porque no incluye ni paga ninguno de los costos ambientales y sociales que genera.

El acceso a las fuentes de agua y su utilización es otro problemática importante en tanto y en cuanto, unos capitales las quieren apropiar para sí y para su disfrute privado (nacientes de ríos patagónicos, humedales) o bien para utilizar los cuerpos de agua como receptores de contaminación, como el caso de las pasteras. Ambos conflictos han generado una fuerte respuesta social que superó y de alguna manera enseña caminos a funcionarios y técnicos.

La sobreexplotación de los recursos forestales y la pesca, genera conflictos socioambientales en distintas regiones del país por efecto generado por la desaparición del recurso, la contaminación del ambiente, efectos a la salud y el empleo.

La contaminación agroquímica en pueblos y ciudades nuevamente es un factor que hecho que varias comunidades se organizaran incluso por encima de sus decisores políticos, que por error u omisión u otros intereses menos santos, miran para otro lado.

Peor aún es la contaminación y depredación provocada por las minas a cielo abierto que nuevamente tienen a las asambleas y actores sociales como emergentes reaccionarios de este nuevo ecologismo de los pobres y los no tan pobres.

La extracción de recursos minerales, prácticamente subsidiados por legislaciones que atentan contra el país, lo mismo que las formas de producción y explotación de otros recursos no renovables como el petróleo o el gas, ameritan una profundización de los análisis y conocimiento de los temas por parte del Estado.

Evidentemente que estas cuestiones no se resuelven con más comercio. Sino, solamente con más justicia y democracia.

Todos los casos mencionados implican una importante renta ambiental, hasta hoy día pobremente estudiada y menos aún considerada en las cuentas y los cálculos de los economistas. Estos cálculos no sólo se sostienen por balances monetarios, sino por cuentas de mejoras o pérdidas del bien ambiental y en definitiva del sustrato o la base de recursos de estos bienes que detenta el país.

Es sobre renta esta ambiental, sobre el usufructo de un recurso que trasciende a la propiedad de un privado, sobre el que deberían calcularse las retenciones, y ser vistas no como un elemento único para apropiarse de una mejora coyuntural de precios internacionales, sino como un resarcimiento al país de la extracción del bien, de la remediación de parte de sus daños y, especialmente, muy especialmente, como una medida de restitución de fondos para el sostenimiento de un modelo productivo en el tiempo.

La aplicación correcta de una retención ambiental podrá ayudar a poner orden en el desproporcionado abuso de los recursos naturales (en general ubicados en territorios de países pobres que hasta ahora no tienen presión y poder suficiente para hacerse respetar) por parte de los países ricos y de los grupos corporativos que hoy expolian el planeta (Pengue 2008).

La discusión por el reconocimiento y pago de las retenciones ambientales, tiene especial repercusión en los análisis de los flujos globales de recursos naturales, utilizados hoy mundialmente por las economías sin reconocimiento alguno. Queda claro, que el sostenimiento y el crecimiento de la economía de los países en vías de desarrollo viene de la fuerza y la apropiación con que estos defiendan el uso de sus recursos naturales.

Los actores del mundo global (países desarrollados y grupos corporativos) han detectado hace tiempo esta capacidad de países como la Argentina, de producir bienes y de obtenerlos a costos bajos.

Los decisores de políticas (ambientales, agropecuarias, energéticas) de la Argentina, poco han tenido que ver, respecto de la instalación en la agenda nacional e internacional del país, de una línea que defienda y haga valer los bienes que nuestras economías exportan y las empresas o traders “toman a costos cero”. Lo mismo hacen hoy día, los grandes grupos financieros, devenidos en inversores en bienes tangibles como los alimentos o la energía.

O acaso, se valúan en las cuentas de nuestros bienes exportables (granos, carnes, leches, maderas, petróleo, gas, minerales), los recursos básicos sobre los que estos han sido producidos o extraídos, como el paisaje, el medio natural transformado, la extracción de los ricos nutrientes de suelos aún algo ricos de la tierra pampeana y chaqueña, el agua virtual, la irradiación solar por unidad de área o el clima que permite duplicar cosechas en el mismo tiempo.

Así como se escuchan los campos de sirena sobre las bondades de muchas nuevas tecnologías, algunas serán veraces y otras tantas, solo falacias habrá que escuchar aún con más atención, las consideraciones en este siglo XXI sobre el valor de nuestros recursos naturales (no sólo de los bienes exportables en el mercado mundial ¡!!), sino la base de estos recursos que les sostienen, y hasta ahora (sólo hasta ahora no hemos considerado).

Tampoco las economías más ricas, los grandes grupos económicos y los traders de los negocios agrícolas o energéticos, pagan a las naciones pobres, cuota alguna por este “alquiler” de su espacio vital. Pero es claro, que lo utilizan.

El pago de retenciones ambientales es un derecho de la nación a hacer valer y reconocer, el resarcimiento por el daño ambiental producido. Pero su producto, no puede derivar en el uso para cualquier fin, como otrora se hiciera, sino en rigor para resarcir, al menos en parte los daños ambientales producidos. Y por otro lado, regular, la forma en que se usan los recursos.

Problemas significativos y falta de miradas

Históricamente, unas sociedades, al mejor estilo parasítico, se nutrieron y crecieron en detrimento de otras. Desde el fondo de la historia, hemos enfrentado estos procesos. En realidad fueron escasos los países que sostuvieron los designios de su desarrollo solamente a través de la explotación de los recursos naturales propios. La economía colonial se nutrió de los recursos foráneos y la sangre de millones de seres humanos explotados tanto en África como en América Latina. El crecimiento de Europa se debió y debería agradecerlo más, a esta irracional explotación. Fueron también muy pocos países cortaron el nudo gordiano de apoyar su crecimiento con la sobreexplotación de materias primas para reincidir solamente en más deuda y dependencia. La mayoría nunca alcanzó a financiar su propio desarrollo, por falta de verdaderas políticas independientes. Por la recurrente dependencia y endeudamiento externo. En las crisis anteriores de la deuda externa, como por ejemplo, las de 1875 y 1890, Argentina pudo salir con una combinación de pago de aranceles y aumento de los precios internacionales de la lana, pero nunca, ni en sus años dorados, ha podido o querido financiar su propio desarrollo. Si antes fue la lana, en la primera década del presente siglo lo fue la soja, que por su valor de mercado internacional, permitió por un lado un viento de cola y una acumulación de recursos económicos que dieron gobernabilidad al gobierno anterior y que por otro lado, no permitió vislumbrar una salida distinta a la mirada de la explotación convencional de los recursos naturales como la tierra, bajo una perspectiva economicista que fue similar tanto desde las miradas de izquierdas como de derechas, solo diferenciadas de alguna manera en la forma en que se tensaba la discusión por la distribución de las migajas. Promovidas las retenciones a las exportaciones, las mismas sirvieron para sostener una alicaída, improductiva e ineficiente economía de la primera década y por el otro, fomentaron una mayor aún sobreexplotación de recursos naturales, tanto en las regiones productivas convencionales como en aquellas ecorregiones alejadas de la producción sojera.

Expresados en dinero, los componentes de esta «deuda ecológica» (Pengue 2002), responden a los enormes costos generados por la sobreexplotación de recursos renovables exportados y convertidos en agotables por sobreexplotación, los daños a la vida humana por el uso indiscriminado de agrotóxicos y fertilizantes, las contaminaciones con metales pesados, el relave de minas, la licuación de montañas, la apropiación del agua superficial y subsuperficial o el uso directamente del espacio vital de los ciudadanos con fines meramente monetarios por encima de la vida misma. A ello se agregan por ejemplo, la enorme presión sobre las especies no humanas, cuya desaparición prácticamente nos enfrenta a una segunda extinción.

Otro costo no reconocido por los países desarrollados es el de los servicios ambientales. Un ejemplo es el proceso de cambio climático, debido a las emisiones de gases de efecto invernadero hacia la atmósfera, del cual son esencialmente responsables los países desarrollados. Los daños a la producción y economías de todo el mundo, la inestabilidad e incertidumbre sobre sus futuras e impredecibles consecuencias (desertización, inundaciones, daños a la biodiversidad), no son tenidos en cuenta.

Pero el más gravoso de todos, es el permanente sostenimiento y crecimiento, como he destacado, de la fábrica de pobres. No es menor, que el único compromiso real con el capital internacional, sea el de al menos, garantizar la gobernabilidad a través del mantenimiento de planes sociales que atentan contra la dignidad y la vida plena misma. Los pobres son mantenidos en un estado de subdesarrollo sostenible que tanto desde las izquierdas como desde las derechas, ha sido mantenido de una u otra forma a través del tiempo y es lo único que se garantiza en los nuevos acuerdos condicionados a planes de ajuste estructural, se sostendría: Hay que garantizar la gobernanza de un modelo insostenible.

En Argentina, entre 1976 y el 2018 la deuda externa pasó de 7.600 a 350.000 millones de dólares, mientras que la pobreza pasó y osciló entre el 6 % en 1976, 11 % en 1985, 50 % en el 2005, 30 % en el 2013 y ahora y creciendo al 30 %. El trabajo permanente y preciso del ODSA de la UCA, nos da cifras aún más acertadas y alerta ciertamente sobre los enormes costos sociales de estos programas de crecimiento que estamos teniendo.

La cuestión que enfrentamos entonces es que cuando utilizamos las mismas recetas los resultados fueron los mismos: mayor degradación ambiental y pérdidas demostrables en la calidad de vida de los argentinos.

La deuda ecológica y la deuda externa, dos caras de una misma moneda, tienen dentro de sí al enemigo más oculto y que nadie quiere ver: la creciente e imparable deuda interna.

El problema grave que enfrentamos, no lo resolverán ni unos ni otros, con las mismas recetas. O con diatribas disonantes y bajo la construcción de una discordia premeditada. Sufren y mucho, los pobres, la sociedad toda, el ambiente y las otras especies, siempre olvidadas, pero impactadas y desaparecidas para siempre.

El problema, como lo destacaba para su querida Colombia, el prestigioso académico Don Julio Carrizosa Umaña en su Colombia Compleja, necesita de una mirada y perspectiva de análisis desde la complejidad. Y aquí los científicos, quitados de sus ropajes disciplinares, pueden aportar desde la transdisciplina, desde la complejidad, un aporte que muchas veces es dejado de lado.

Como también ha sido dejado de lado, detrás de la coyuntura, la importancia de la educación de calidad y en todos los niveles. Amplia, diversa, plural, pero educación en calidad y profundidad. Solamente de esta forma, con una formación integral, tanto apoyada desde los sistemas formales como informales, lograremos una sociedad que pueda decidir por sus destinos y no sea llevada por las narices de la coyuntura.

La coyuntura nos ha traído a que, en este año 2018, a cien años de la Reforma Universitaria, estemos enfrentando la caída en un endeudamiento externo que prácticamente nos subsumirá en el subdesarrollo por décadas. Es llamativo cómo, a pesar de la gravedad de la situación, la discusión de la sociedad argentina, parece no ver con claridad la seriedad de lo que enfrenta: una creciente deuda ecológica, una destructiva deuda interna y una voraz deuda externa, que en un tris se llevará puestas a nuestras gentes y haciendas. José Ortega y Gasset, nos decía: “Argentinos, a las cosas…”, ojalá estemos a la altura. O si nuevamente no nos atrevemos, y no hacemos nada útil por nuestro país, ojalá que quienes no lo hagan, si se hagan cargo de las consecuencias.

Referencias

- Adams, P. (1993). «Deudas Odiosas, Un legado de insensatez económica y saqueo ambiental», Editorial Planeta.

- Donoso, A. (2000), Deuda externa, mecanismo de dominación y saqueo, Acción Ecológica, Quito, 2000.

- Pengue, W. A. (2002). “Lo que el norte le debe al sur: Comercio ecológicamente desigual y deuda ecológica”. Le Monde Diplomatique. Edición Cono Sur. Número 34. Abril, Buenos Aires.

- Pengue, W.A. (2008). Fundamentos de Economía Ecológica. Kaicron Editorial. Buenos Aires.

- Pengue, W.A (2012). Los desafíos de la Economía Verde. Kaicron Editorial. Buenos Aires.

- Pengue, W.A. (2017). El vaciamiento de las Pampas. Editorial FHB. Santiago, Chile.

- Pengue, W., Gemmill-Herren, B., Balázs, B., Ortega, E., Viglizzo, E., Acevedo, F., Diaz, D.N., Díaz de Astarloa, D., Fernandez, R., Garibaldi, L.A., Giampetro, M., Goldberg, A., Khosla, A. and Westhoek, H. (2018). ‘Eco-agrifood systems’: today’s realities and tomorrow’s challenges. Chapter 3. In TEEB for Agriculture & Food: Scientific and Economic Foundations. Geneva: UN Environment.

Nota

De la idea al audio: taller de creación de podcast

Todos los jueves de agosto, presencial o virtual. Más info e inscripción en [email protected]

Taller: ¡Autogestioná tu Podcast!

De la idea al audio: taller de creación de podcast

Aprendé a crear y producir tu podcast desde cero, con herramientas concretas para llevar adelante tu proyecto de manera independiente.

¿Cómo hacer sonar una idea? Desde el concepto al formato, desde la idea al sonido. Vamos a recorrer todo el proceso: planificación, producción, grabación, edición, distribución y promoción.

Vas a poder evaluar el potencial de tu proyecto, desarrollar tu historia o propuesta, pensar el orden narrativo, trabajar la realización sonora y la gestión de contenidos en plataformas. Te compartiremos recursos y claves para que puedas diseñar tu propio podcast.

¿A quién está dirigido?

A personas que comunican, enseñan o impulsan proyectos desde el formato podcast. Tanto para quienes quieren empezar como para quienes buscan profesionalizar su práctica.

Contenidos:

- El lenguaje sonoro, sus recursos narrativos y el universo del podcast. De la idea a la forma: cómo pensar contenido y formato en conjunto. Etapas y roles en la producción.

- Producción periodística, guionado y realización sonora. Estrategias de publicación y difusión.

- Herramientas prácticas para la creación radiofónica y sonora.

Modalidad: presencial y online por Zoom

Duración: 4 encuentros de 3 horas cada uno

No se requiere experiencia previa.

Docente:

Mariano Randazzo, comunicador y realizador sonoro con más de 30 años de experiencia en radio. Trabaja en medios comunitarios, públicos y privados. Participó en más de 20 proyectos de podcast, ocupando distintos roles de producción. También es docente y capacitador.

Nota

Darío y Maxi: el presente del pasado (video)

Hoy se cumplen 23 años de los asesinatos de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki que estaban movilizándose en Puente Pueyrredón, en el municipio bonaerense de Avellaneda. No eran terroristas, sino militantes sociales y barriales que reclamaban una mejor calidad de vida para los barrios arrasados por la decadencia neoliberal que estalló en 2001 en Argentina.

Aquel gobierno, con Eduardo Duhalde en la presidencia y Felipe Solá en la gobernación de la provincia de Buenos Aires, operó a través de los medios planteando que esas muertes habían sido consecuencia de un enfrentamiento entre grupos de manifestantes (en aquel momento «piqueteros»), como suele intentar hacerlo hoy el gobierno en casos de represión de sectores sociales agredidos por las medidas económicas. Con el diario Clarín a la cabeza, los medios mintieron y distorsionaron la información. Tenía las imágenes de lo ocurrido, obtenidas por sus propios fotógrafos, pero el título de Clarín fue: “La crisis causó 2 nuevas muertes”, como si los crímenes hubieran sido responsabilidad de una entidad etérea e inasible: la crisis.

Darío Santillán.

Maximiliano Kosteki

Del mismo modo suelen mentir los medios hoy.

El trabajo de los fotorreporteros fue crucial en 2002 para desenmascarar esa mentira, como también ocurre por nuestros días. Por aquel crimen fueron condenados el comisario de la bonaerense Alfredo Franchiotti y el cabo Alejandro Acosta, quien hoy goza de libertad condicional.

Siguen faltando los responsables políticos.

Toda semejanza con personajes y situaciones actuales queda a cargo del público.

Compartimos el documental La crisis causó 2 nuevas muertes, de Patricio Escobar y Damián Finvarb, de Artó Cine, que puede verse como una película de suspenso (que lo es) y resulta el mejor trabajo periodístico sobre el caso, tanto por su calidad como por el cúmulo de historias y situaciones que desnudan las metodologías represivas y mediáticas frente a los reclamos sociales.

Nota

83 días después, Pablo Grillo salió de terapia intensiva

83 días.

Pasaron 83 días desde que a Pablo Grillo le dispararon a matar un cartucho de gas lacrimógeno en la cabeza que lo dejó peleando por su vida.

83 días desde que el fotógrafo de 35 años se tomó el ferrocarril Roca, de su Remedios de Escalada a Constitución, para cubrir la marcha de jubilados del 12 de marzo.

83 días desde que entró a la guardia del Hospital Ramos Mejía, con un pronóstico durísimo: muerte cerebral y de zafar la primera operación de urgencia la noche del disparo, un desenlace en estado vegetativo.

83 días y seis intervenciones quirúrgicas.

83 días de fuerza, de lucha, de garra y de muchísimo amor, en su barrio y en todo el mundo.

83 días hasta hoy.

Son las 10 y 10 de la mañana, 83 días después, y ahí está Pablito, vivito y sonriendo, arriba de una camilla, vivito y peleándola, saliendo de terapia intensiva del Hospital Ramos Mejía para iniciar su recuperación en el Hospital de Rehabilitación Manuel Rocca, en el barrio porteño de Monte Castro.

Ahí está Pablo, con un gorro de lana de Independiente, escuchando como su gente lo vitorea y le canta: “Que vuelva Pablo al barrio, que vuelva Pablo al barrio, para seguir luchando, para seguir luchando”.

Su papá, Fabián, le acaricia la mejilla izquierda. Lo mima. Pablo sonríe, de punta a punta, muestra todos los dientes antes de que lo suban a la ambulancia. Cuando cierran la puerta de atrás su gente, emocionada, le sigue cantando, saltan, golpean la puerta para que sepa que no está solo (ya lo sabe) y que no lo estará (también lo sabe).

Su familia y sus amigos rebalsan de emoción. Se abrazan, lloran, cantan. Emi, su hermano, respira, con los ojos empapados. Dice: “Por fin llegó el día, ya está”, aunque sepa que falta un largo camino, sabe que lo peor ya pasó, y que lo peor no sucedió pese a haber estado tan (tan) cerca.

El subdirector del Ramos Mejía Juan Pablo Rossini confirma lo que ya sabíamos quienes estuvimos aquella noche del 12 de marzo en la puerta del hospital: “La gravedad fue mucho más allá de lo que decían los medios. Pablo estuvo cerca de la muerte”. Su viejo ya lloró demasiado estos casi tres meses y ahora le deja espacio a la tranquilidad. Y a la alegría: “Es increíble. Es un renacer, parimos de nuevo”.

La China, una amiga del barrio y de toda la vida, recoge el pasacalle que estuvo durante más de dos meses colgado en las rejas del Ramos Mejía exigiendo «Justicia por Pablo Grillo». Cuenta, con una tenacidad que le desborda: «Me lo llevo para colgarlo en el Rocca. No vamos a dejar de pedir justicia».

La ambulancia arranca y Pablo allá va, para continuar su rehabilitación después del cartucho de gas lanzado por la Gendarmería.

Pablo está vivo y hoy salió de terapia intensiva, 83 días después.

Esta es parte de la vida que no pudieron matar:

Revista MuHace 3 semanas

Revista MuHace 3 semanasMu 204: Creer o reventar

AmbienteHace 3 semanas

AmbienteHace 3 semanasContaminación: récord histórico de agrotóxicos en el Río Paraná

ActualidadHace 4 semanas

ActualidadHace 4 semanasLos vecinos de Cristina

ArtesHace 1 semana

ArtesHace 1 semanaVieron eso!?: magia en podcast, en vivo, y la insolente frivolidad

ActualidadHace 4 semanas

ActualidadHace 4 semanasUniversidad, ciencia y comunidades: encuentro en Rosario y debate frente a la policrisis