Nota

El cuarto de Lucía, el cuarto de todas

La instalación El cuarto de Lucía quedó inaugurada en el centro de Mar del Plata, en medio de una escalada de violencia machista creciente en la ciudad y el país. Cómo nació la idea, cómo se concretó y sigue. La capacidad movilizadora del arte, que convierte al dolor y la indignación por la impunidad del caso en fuerza y movimiento. Lo que sintió el público que salía de la playa y se encontró con la obra; lo que relata la familia, al ver representado el cuarto; lo que dicen quienes la acompañan, nucleadas en la Campaña Nacional Todas Somos Lucía. Y qué significa esa frase, ante un evento distinto e inédito en cuanto a la forma de reclamar justicia y construir memoria y verdad.

María Inés le avisó a la custodia policial que no se preocupara, que hoy salía a ver la muestra de Lucía. El viernes le habían baleado la casa.

Johana llega con el ojo morado, porque el sábado fue golpeada en la calle, donde vivía hasta que fue auxiliada por una de las integrantes de la Campaña Nacional Todas Somos Lucía, que convirtió su casa en un refugio para personas trans como ella.

Cada persona movilizada implica una historia. Así, en la rambla de Mar del Plata, entre el Hotel Provincial y el Casino, mientras muchas familias en malla huyen de la playa porque empieza la lluvia, se va tejiendo esa red que comenzó en la calle y hoy tiene una cita especial: también en la calle, pero como parte de una muestra oficial en el Teatro Auditorium, el más importante de Mar del Plata.

El refugio se llama El cuarto de Lucía.

Pasar por el cuarto

Marta Montero es la mamá de Lucía Pérez, la chica asesinada el 8 de octubre de 2016 aquí, en Mar del Plata. Aquel crimen provocó, a nivel nacional, el Primer Paro de Mujeres.

Marta está afónica. El jueves pasado estuvo cantando y gritando en la marcha por otro femicidio, el de Claudia Repetto, que terminó siendo reprimida por la policía.

Este domingo, a las 17, en la inauguración de la muestra que reconstruye el cuarto de su hija asesinada, una ronda la rodea. No hay afonía que la detenga:

“Tenemos que mirar el cuarto de Lucia para ver cómo es el cuarto de una adolescente. Ahí está su vida, sus amores, su cultura, las cosas que a ella le gustaban. Quiero que cada uno se sienta identificado en esas cosas, las que le gustan a cualquier adolescente. Es una mirada para que veamos cómo las víctimas transformamos ese odio y ese maltrato que tienen ellos. A varios les vendría bien pasar por el cuarto para que sepamos en qué consiste el cuarto de una niña. Todo lo que matan”.

Las personas que van saliendo de la Bristol, al pasar y ver el tumulto, afinan el ojo y la reconocen: es la mamá de Lucía. Se quedan escuchando por unos segundos, y entonces algunos se animan a entrar. Matías, el hermano de Lucía, y su novia Agustina, están a cargo de rociar con alcohol en gel a les visitantes.

Se ve la reconstrucción de la habitación en la que está todo, menos Lucía.

Entonces sucede, por ejemplo, que un hombre que venía de la playa ve una tabla de surf dentro del cuarto de Lucía, y llora.

O que una mujer observa los zapatos de Lucía: dice que le recuerda a los de su hija, y llora.

Cada objeto se transforma en un código que cada persona descifra según su historia. Esa decoración y compañía que Lucía eligió va transformando quien se acerca, y transforma además los llantos en comprensión, o en indignación, o en fuerza.

Guillermo, el padre de Lucía, cuenta que la tabla de surf, así como el longboard, fueron regalos que él le hizo por pasar de año en la escuela. “Si pasaba, podía pedir lo que quería”, cuenta el ritual. “Y le iba muy bien”.

Su mirada recorre el cuarto con asombro por lo idéntico de la representación. Toca uno de los “atrapasueños”: son iguales a los que hacía Lucía, dice. “Agarraba alguna ramita flexible, y se ponía”, recuerda y se queda observando las tizas. “¿Ves? Pensaba todo tipo de dibujos, como ésos”. Luego pasa a los pósters que ella misma hacía, los cuadros de bandas de rock: “Íbamos juntos a ver recitales, como los del Indio Solari”. Guillermo tiene la mirada atrapada por el cuarto que reproduce el que está en su casa, para que nadie deje de conocerlo.

“Son cosas que ella hacía o que le íbamos regalando para ir compartiendo algo con los hijos, ¿no?”, resume emocionado. “Como padre, Lucía me permitió compartir”.

Cómo es la muestra

La instalación el Cuarto de Lucía fue una idea que parieron Marta Montero y Claudia Acuña en uno de los tantos viajes que Marta hizo a La Plata para impulsar el jury contra los jueces del Tribunal n°1 de Mar del Plata Facundo Gómez Urso, Pablo Viñas y Aldo Carnevale, y pedir un nuevo proceso frente a ese juicio vergonzoso que pareció ensañarse en culpar a la víctima y no a quienes cometieron el femicidio.

La obra se propone exponer públicamente el ámbito privado de la víctima de un femicidio que sigue impune. Consta de dos dispositivos estéticos/comunicacionales:

1) El cuarto: El ámbito “privado” en dos sentidos de esa palabra: el de intimidad y, a la vez, el que nos recuerda la privación de esa vida a escala humana. La idea surge ya que las familias sobrevivientes de femicidios cuyas hijas compartían la casa han contado lo mismo: no han tocado el cuarto desde el día del crimen. Sacar a la luz pública ese cuarto es, sobretodo, compartir el peso del duelo de esas familias que ante la falta de justicia se tornó eterna lucha cotidiana contra los aparatos patriarcales vigentes y decadentes. Pero también humanizarlo: no es un “caso” ni una cifra. Es una vida joven, con sueños que ya no podrá soñar.

2) Las proyecciones: en un aparato de televisión se emiten en forma continua las 23 horas del juicio oral que dejó impune el femicidio y que, tras una larga batalla librada en la calle y con los pies por la familia de Lucía y la sociedad, se logró anular. En las paredes del cuarto se proyectan videos conceptuales breves, que repiten imágenes, detalles y palabras del juicio y la foto de Lucía, la de los acusados, la de los jueces.

3) Al “salir” del cuarto, un texto/volante invita a cada visitante a participar de la campaña Justicia por Lucía, adhiriendo a un petitorio y filmando un video por el nuevo juicio oral ya.

Lo posible

Marta, que es enfermera pero también vende unas exquisitas mermeladas en distintas ferias, compartió la idea de mostrar el cuarto de Lucía con Héctor Martiarena, miembro del programa municipal de Almacenes Culturales, que se acercó a su stand de mermeladas hace algunas semanas.

Martiarena hizo algo extraño en estas épocas: prometió y cumplió.

Le dijo a Marta que la muestra del cuarto podría hacerse en el Teatro Auditorium, el más importante de la ciudad costera. Y fue Marcelo Marán, director del lugar, quien dio el visto bueno para que eso sucediera.

Una semana después, en un Zoom se reunieron los ideólogos y los realizadores.

¿Era posible?

Era posible.

¿Qué se necesitaba?

Voluntad.

¿Tiempos?

Marta arriesgó: “¿Será posible que se llegue para el 14 de febrero, que es el día del cumpleaños de ella?”

Los realizadores se miraron: faltaba una semana.

Y respondieron:

-Sí.

Lo que siguió fue una artesanía hecha con talento, amor y voluntad.

Foto: Lina M. Etchesuri

El equipo

Una de las indicaciones de la dupla creativa Acuña-Montero fue reproducir el cuarto de Lucía tal cual, detalle por detalle: “Lo que estéticamente representa esa reproducción fiel es el valor de la verdad: es el cuarto de Lucía. La herramienta del arte es la ética”, les escribieron a los realizadores.

Ese logro tiene nombre y apellido porque, como dice Juan Ignacio Echeverría, “jugó mucho lo emocional en esta muestra: no fue armar una estructura como quizá estamos habituados en la tarea que desarrollamos como escenógrafos, en teatro. Hay un equipo preparado para resolver técnicamente, pero lo más importante acá es el componente sensible del cuarto, de la historia que tiene adentro, de quien lo habitó: buscar esas fibras que son movilizadoras. Y hubo que hacerlo con cierto cuidado para no movilizar a quienes estuvieron conviviendo con Lucía, padres, hermanos. Transmitir esa sensibilidad en un espacio fue la tarea”.

Juan Ignacio llegó a Mar del Plata hace 10 años, es escenógrafo y si bien se define “autodidacta” es un talento de las artes visuales. Fue uno de los imprescindibles de un equipo interdisciplinario que contó con la participación esencial de Alejandra Vilar, escenógrafa, Natalia Beresiarte, muralista; Claudia Acuña, escritora y periodista; y Sebastián Smok, diseñador de la revista MU.

Lo primero que hicieron Alejandra, Natalia y Juan Ignacio fue ir a la casa de Lucía, tomar fotografías y conversar con los padres. Cuenta Beresiarte: “Ahí entendimos cómo era Lucía, cuáles eran sus intereses, cómo pensaba, qué le gustaba. Y como primera impresión nos detuvimos en la gran impronta artística de Lucía. Eso se plasmó en la instalación: dibujos, frases, posters, canciones, artesanías de atrapasueños. Una pequeña gran artista”, define.

Natalia hizo algo que sería increíble sino fuese porque todo, en esta historia, está teñido de una increíble profesionalidad y voluntad: hizo las copias exactas, como calcos, de los dibujos que Lucía tenía en su cuarto.

Imitó su letra, su trazo, la disposición de tramas y colores.

La familia sintetizó su trabajo en una frase: “No entendemos cómo hizo”.

Natalia también dibujó el frente de la instalación con los ojos de Lucía junto a otra compañera, Natalia González, quienes firman como Naná Begó. Esos ojos, que inspiraron al Observatorio Lucía Pérez, son el faro de toda la instalación en la que Lucía a su vez mira a los ojos a cada persona que pasa por la rambla de Mar del Plata.

Quiénes son Lucía

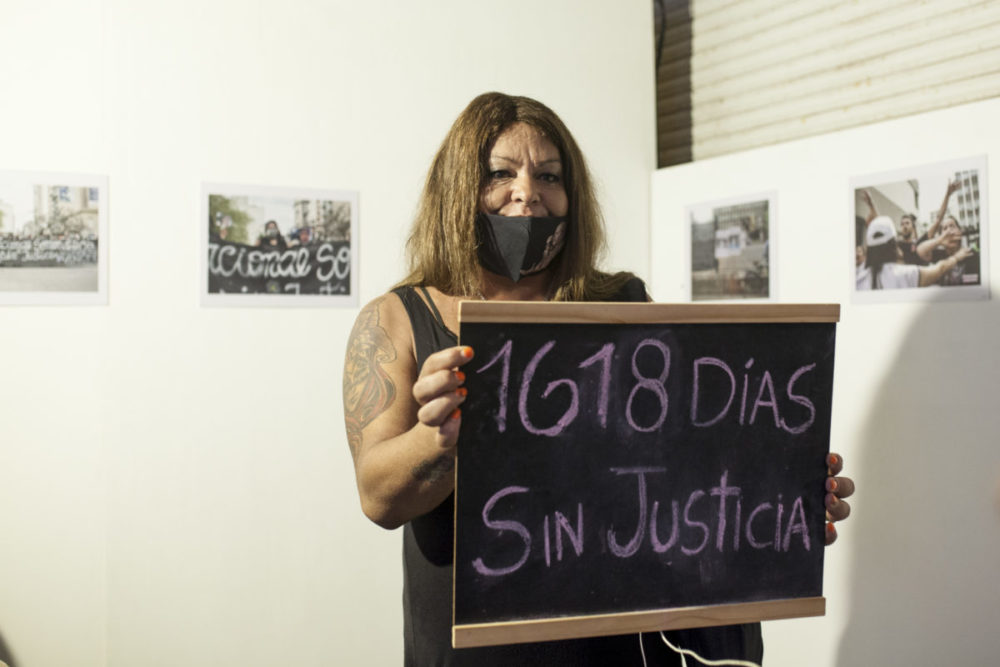

Paloma tiene 22 años, uno más de los que cumpliría hoy Lucía, y está escribiendo en un pizarrón “… días sin justicia”. Es una de las acciones que la Campaña Nacional Todas Somos Lucía empezó hace más de 150 días y seguirá hasta lograr que se celebre un nuevo proceso: “El 3 de junio salimos a las calles, a pesar de la pandemia, y pensamos que teníamos que conseguir una manera de visibilizar también por las redes”, cuenta la idea. “Decidimos que haya un video todos los días, contando los días. Porque esta es una lucha de todos los días”.

El contexto de la instalación, según Paloma: “El jueves balearon la casa de nuestra compañera María Inés Benítez, que es testigo de la causa de Lucía, como parte de lo que consideramos un crimen organizado. El jueves tenía que declarar quien secuestró y mató a Claudia Repetto, y terminaron reprimiendo a la familia que fue a garantizar que eso suceda. Nancy Segura, Blanquita, mamá de Agustina Frers, se hace cargo de su nieta; igual que Nancy Segura con su sobrina; todas en Mar del Plata, sin ningún tipo de ayuda. Las familias están solas”.

¿Están solas? Blanquita, una histórica en estas batallas marplatenses por la vida y la justicia, aparecerá sobre el final de la jornada de la mano de su nieta, demostrando que cuando Paloma habla de soledad, se refiere al Estado. “En Mar del Plata está demostrado que el Estado no da ninguna respuesta”, sigue Blanquita. “El otro día Marta dijo: no es que están ausentes: están presentes defendiendo al patriarcado. Y es así. Lo más valioso de esta lucha es que los familiares se han unido y se dan fuerza ente ellos. Y nosotros acompañamos”.

¿Cómo definiría qué es la Campaña? “La campaña Somos Lucía nace desde el movimiento y desde la urgencia y desde la indignación. En la calle. Salimos durante semanas y nos fuimos conociendo. Con la familia y entre nosotras. Nos hicimos hermanas. Y lo que hacemos es empujar los reclamos desde lo que pueda surgir de nuestras creatividades”.

Todas esas creatividades hoy entran en ebullición: junto a jóvenes como Sofía están filmando los videos de Días sin justicia con cada persona que sale de la muestra; a su vez proponen a cada una firmar un petitorio para la realización del nuevo juicio; sacan fotos, filman y reparten pedazos de un budín especialmente preparado para aguantar la larga jornada.

Para jóvenes como Paloma o Sofía, así como para miles de mujeres que motorizaron el Primer Paro de Mujeres, el femicidio de Lucía Pérez no fue uno más. Significó la canalización de la bronca y de la indignación pero también la visibilización de miles de historias como las que hoy acompañan con el cuerpo esta instalación. Lucía somos todas, es la consigna. Y desde esa unión que significa Lucía, asegura Paloma: “Hemos generado presión. Ahora tienen que sí o sí aparentar que dan una respuesta, porque hasta ahora no lo están haciendo. Hay jueces que incorporan perspectivas de género porque saben que hay un movimiento atrás: el fallo de casación que anula el juicio de Lucía repite las consignas que parimos en la calle. Parece dictado por nosotras, es todo lo que fuimos gritando. Siento que desde ahí hay un camino para seguir: el sentido común ha sido quebrantado”.

Un día antes de la inauguración de esta muestra, y días después de que el grupo de Familiares Sobrevivientes de Femicidios entregara su Sexta Carta al presidente Alberto Fernández, el gobierno creó una mesa federal para el abordaje de femicidios y transfemicidios. Paloma se ríe, dice que prefiere no hablar de eso, pero menciona otro tema de coyuntura: “Ahora se está hablando mucho de la reforma judicial, pero es por el bardo que tienen entre ellos. No escuché nada de reforma de género, que es lo que venimos pidiendo hace años”.

Cultura injusta

La muestra en el Auditorium marplatense durará 10 días, estará abierta de 17 a 21 horas, y se espera que siga girando por otros puntos del país, convirtiéndose en un ícono de cómo pensar nuevas formas de comunicar a escala humana la urgencia de políticas efectivas para parar los femicidios, prevenir la violencia y garantizar el fin de la impunidad para un grupo de familias y de mujeres que ya sí sabe qué más va a hacer para lograrlo.

Lourdes vino sola y está llorando apoyada en una columna.

Es quien se emocionó con las zapatillas de Lucía, iguales a las de su hija. “Queremos cambiarlo todo y falta muchísimo. Se sigue porque siguen ocurriendo cosas que no tienen que pasar. A mí me gustaría que todos vieran esto. Si a alguien no le llega… es porque es incapaz de sentir algo. Eso es lo que logra esta muestra”.

Marcelo Marán, director del teatro, coincide desde otro lado: “El Cuarto de Lucía es una gran metáfora sobre cómo debemos mirar desde otro lugar a nuestros jóvenes; cómo los podemos cuidar; y cómo debemos escucharlos. La responsabilidad de la mirada patriarcal, de la justicia, de la policía, de los medios, recaen sobre esta víctima joven, con un cuarto como éste. Este cuarto es el de cualquier adolescente. Y la justicia le da vuelta la cara. Esto hay que decirlo. Y los que estamos en la cultura debemos hacer algo.

-Y los que están en el Estado, también

-La cultura sin justicia no tiene sentido. El Estado tiene que reforzar más, todavía. Hay algunos intentos –como la Ley Micaela- pero hay que reforzarlo y apresurarlo. Quizás estas acciones calan más profundo que normativas que cuestan mucho llevar adelante, completarlas. A veces es el arte el que hace que mucha más gente empiece a entender que hay otros caminos y otra forma de relacionarse.

Nota

De la idea al audio: taller de creación de podcast

Todos los jueves de agosto, presencial o virtual. Más info e inscripción en [email protected]

Taller: ¡Autogestioná tu Podcast!

De la idea al audio: taller de creación de podcast

Aprendé a crear y producir tu podcast desde cero, con herramientas concretas para llevar adelante tu proyecto de manera independiente.

¿Cómo hacer sonar una idea? Desde el concepto al formato, desde la idea al sonido. Vamos a recorrer todo el proceso: planificación, producción, grabación, edición, distribución y promoción.

Vas a poder evaluar el potencial de tu proyecto, desarrollar tu historia o propuesta, pensar el orden narrativo, trabajar la realización sonora y la gestión de contenidos en plataformas. Te compartiremos recursos y claves para que puedas diseñar tu propio podcast.

¿A quién está dirigido?

A personas que comunican, enseñan o impulsan proyectos desde el formato podcast. Tanto para quienes quieren empezar como para quienes buscan profesionalizar su práctica.

Contenidos:

- El lenguaje sonoro, sus recursos narrativos y el universo del podcast. De la idea a la forma: cómo pensar contenido y formato en conjunto. Etapas y roles en la producción.

- Producción periodística, guionado y realización sonora. Estrategias de publicación y difusión.

- Herramientas prácticas para la creación radiofónica y sonora.

Modalidad: presencial y online por Zoom

Duración: 4 encuentros de 3 horas cada uno

No se requiere experiencia previa.

Docente:

Mariano Randazzo, comunicador y realizador sonoro con más de 30 años de experiencia en radio. Trabaja en medios comunitarios, públicos y privados. Participó en más de 20 proyectos de podcast, ocupando distintos roles de producción. También es docente y capacitador.

Nota

Darío y Maxi: el presente del pasado (video)

Hoy se cumplen 23 años de los asesinatos de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki que estaban movilizándose en Puente Pueyrredón, en el municipio bonaerense de Avellaneda. No eran terroristas, sino militantes sociales y barriales que reclamaban una mejor calidad de vida para los barrios arrasados por la decadencia neoliberal que estalló en 2001 en Argentina.

Aquel gobierno, con Eduardo Duhalde en la presidencia y Felipe Solá en la gobernación de la provincia de Buenos Aires, operó a través de los medios planteando que esas muertes habían sido consecuencia de un enfrentamiento entre grupos de manifestantes (en aquel momento «piqueteros»), como suele intentar hacerlo hoy el gobierno en casos de represión de sectores sociales agredidos por las medidas económicas. Con el diario Clarín a la cabeza, los medios mintieron y distorsionaron la información. Tenía las imágenes de lo ocurrido, obtenidas por sus propios fotógrafos, pero el título de Clarín fue: “La crisis causó 2 nuevas muertes”, como si los crímenes hubieran sido responsabilidad de una entidad etérea e inasible: la crisis.

Darío Santillán.

Maximiliano Kosteki

Del mismo modo suelen mentir los medios hoy.

El trabajo de los fotorreporteros fue crucial en 2002 para desenmascarar esa mentira, como también ocurre por nuestros días. Por aquel crimen fueron condenados el comisario de la bonaerense Alfredo Franchiotti y el cabo Alejandro Acosta, quien hoy goza de libertad condicional.

Siguen faltando los responsables políticos.

Toda semejanza con personajes y situaciones actuales queda a cargo del público.

Compartimos el documental La crisis causó 2 nuevas muertes, de Patricio Escobar y Damián Finvarb, de Artó Cine, que puede verse como una película de suspenso (que lo es) y resulta el mejor trabajo periodístico sobre el caso, tanto por su calidad como por el cúmulo de historias y situaciones que desnudan las metodologías represivas y mediáticas frente a los reclamos sociales.

Nota

83 días después, Pablo Grillo salió de terapia intensiva

83 días.

Pasaron 83 días desde que a Pablo Grillo le dispararon a matar un cartucho de gas lacrimógeno en la cabeza que lo dejó peleando por su vida.

83 días desde que el fotógrafo de 35 años se tomó el ferrocarril Roca, de su Remedios de Escalada a Constitución, para cubrir la marcha de jubilados del 12 de marzo.

83 días desde que entró a la guardia del Hospital Ramos Mejía, con un pronóstico durísimo: muerte cerebral y de zafar la primera operación de urgencia la noche del disparo, un desenlace en estado vegetativo.

83 días y seis intervenciones quirúrgicas.

83 días de fuerza, de lucha, de garra y de muchísimo amor, en su barrio y en todo el mundo.

83 días hasta hoy.

Son las 10 y 10 de la mañana, 83 días después, y ahí está Pablito, vivito y sonriendo, arriba de una camilla, vivito y peleándola, saliendo de terapia intensiva del Hospital Ramos Mejía para iniciar su recuperación en el Hospital de Rehabilitación Manuel Rocca, en el barrio porteño de Monte Castro.

Ahí está Pablo, con un gorro de lana de Independiente, escuchando como su gente lo vitorea y le canta: “Que vuelva Pablo al barrio, que vuelva Pablo al barrio, para seguir luchando, para seguir luchando”.

Su papá, Fabián, le acaricia la mejilla izquierda. Lo mima. Pablo sonríe, de punta a punta, muestra todos los dientes antes de que lo suban a la ambulancia. Cuando cierran la puerta de atrás su gente, emocionada, le sigue cantando, saltan, golpean la puerta para que sepa que no está solo (ya lo sabe) y que no lo estará (también lo sabe).

Su familia y sus amigos rebalsan de emoción. Se abrazan, lloran, cantan. Emi, su hermano, respira, con los ojos empapados. Dice: “Por fin llegó el día, ya está”, aunque sepa que falta un largo camino, sabe que lo peor ya pasó, y que lo peor no sucedió pese a haber estado tan (tan) cerca.

El subdirector del Ramos Mejía Juan Pablo Rossini confirma lo que ya sabíamos quienes estuvimos aquella noche del 12 de marzo en la puerta del hospital: “La gravedad fue mucho más allá de lo que decían los medios. Pablo estuvo cerca de la muerte”. Su viejo ya lloró demasiado estos casi tres meses y ahora le deja espacio a la tranquilidad. Y a la alegría: “Es increíble. Es un renacer, parimos de nuevo”.

La China, una amiga del barrio y de toda la vida, recoge el pasacalle que estuvo durante más de dos meses colgado en las rejas del Ramos Mejía exigiendo «Justicia por Pablo Grillo». Cuenta, con una tenacidad que le desborda: «Me lo llevo para colgarlo en el Rocca. No vamos a dejar de pedir justicia».

La ambulancia arranca y Pablo allá va, para continuar su rehabilitación después del cartucho de gas lanzado por la Gendarmería.

Pablo está vivo y hoy salió de terapia intensiva, 83 días después.

Esta es parte de la vida que no pudieron matar:

Revista MuHace 4 semanas

Revista MuHace 4 semanasMu 204: Creer o reventar

AmbienteHace 4 semanas

AmbienteHace 4 semanasContaminación: récord histórico de agrotóxicos en el Río Paraná

ArtesHace 2 semanas

ArtesHace 2 semanasVieron eso!?: magia en podcast, en vivo, y la insolente frivolidad

ActualidadHace 4 semanas

ActualidadHace 4 semanasLos vecinos de Cristina

#NiUnaMásHace 2 semanas

#NiUnaMásHace 2 semanasActo trans por más democracia