CABA

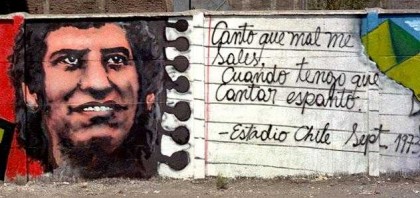

El Otro Chile: tras los sones de Víctor Jara

Mientras el país se adentra en una mediática campaña electoral, en algunos barrios siguen armando un mundo nuevo, en base a mucha solidaridad y activa participación de los de abajo. Una realidad muy pareceida a la que cantaba Víctor Jara[1].

Por Raúl Zibechi.

El Bio Bio sigue siendo un río imponente, anchísimo, impresionante por la cantidad de agua que transporta, aunque la construcción de varias represas ha mermado su cauce. El sur de Chile está siendo castigado por el «desarrollo», quizá porque la abundancia de agua resulta un llamador para los negocios que consumen intensamente el más vital de los bienes comunes.

Cruzando el río a través de un moderno puente de varios kilómetros, dejamos atrás la margen derecha donde se alza Concepción, la segunda ciudad del país, para internarnos en una zona de tierras bajas e inundables. Sobre la carretera pueden divisarse numerosas empresas, producto del «milagro chileno», detrás de las cuales se esconde el municipio San Pedro de La Paz, de unos 80 mil habitantes.

Más adentro aún, en un territorio aprisionado entre la desembocadura del Bio Bio y el océano Pacífico, miles de casitas idénticas que parecen luchar para no ser devoradas por las aguas, forman el barrio Boca Sur. El lugar es casi un castigo. La humedad, densa, pesada y gélida, se mete en el cuerpo aumentando la sensación de frío e incomodidad. Las viviendas son casi celdas para prisioneros: casitas de 36 metros cuadrados y una sola pieza para familias promedio de ocho personas, paredes de volcanita (tiza y papel), baño de 2 por 1, más un pequeño terreno trasero es todo lo que tienen los 20 mil pobladores de Boca Sur.

Formalmente son libres, pero están condenados a vivir en las peores condiciones que pueda imaginarse: a más de una hora de Concepción, en un desierto húmedo donde no hay nada, tampoco trabajo, lo que eleva la desocupación hasta más del 50%. «Nuestro barrio no fue construido para una comunidad de personas, fue construido para encerrar la pobreza y sacarla de la ciudad», concluye Richard Yañez, de la Escuela Libre Víctor Jara[2].

La limpieza social de Pinochet

No llegaron hasta allí por propia voluntad. Fueron trasladados a la fuerza, entre 1983 y 1985, cuando en todo el país arreciaban las protestas de los barrios pobres contra la dictadura. «Boca Sur -dice un libro nacido de los talleres artìsticos del Centrro Cultural Víctor Jara- se fue conformando a partir de mayo de 1983 con la llegada de los primeros erradicados»[3]. Eran los habitantes de los barrios pobres de Concepción, que la dictadura expulsó a sitios remotos, donde no molestaran y donde sus protestas pudieron ser aisladas y reprimidas sin alterar el orden de la ciudad formal.

El régimen de Pinochet hizo en Concepción lo mismo que en las demás ciudades del país: eliminó los campamentos (barrios en terrenos tomados por sus habitantes) pero también expulsó a los pobres que vivían en barrios formales cerca del centro urbano, con un doble objetivo: promover la especulación inmobiliaria y separar ricos de pobres, alejando a los llamados «sectores marginales».

Tan grave como la erradicación de los pobres de la ciudad, es el lugar al que fueron trasladados: al otro lado del río, lejos de los centros de poder y de sus fuentes de trabajo. Boca Sur era hasta 1983 un sector rural donde sus pocos habitantes «se dedicaban a labores de subsistencia como la recolección de productos del mar, la caza y crianza de animales, y la agricultura»[4]. Cuando llegaron, por lo tanto, no había nada, sólo las casitas-celdas. Todo estaba planificado para que la sociabilidad fuera nula y la dependencia total. Más aún: son bloques de varias casas contiguas, lo que impide la intimidad familiar y genera tensiones entre vecinos.

«A nosotros nos fueron a encuestar para saber cuántas familias éramos, y luego de la encuesta teníamos una semana para evacuar el lugar», relata la señora Libertad, habitante de la población Gabriela Mistral de Concepción, trasladada a la fuerza el 10 de mayo de 1983 en camiones militares con los pocos muebles que pudo cargar[5].»Llegamos y acá no había nada, no había negocios, esto era igual a una isla, una tenía que ir al centro y comprar todas las cosas de un viaje como en el campo, más encima la locomoción era muy mala, y el camino estaba lleno de hoyos, no había luces, ni pavimento ni teléfonos. Se demoraba más de una hora en llegar a Concepción». Debía levantarse dos horas antes para llegar a la escuela y asegura que tampoco podía lavar porque el polvo ennegrecía la ropa.

Los habitantes de Agüita de la Perdiz, un barrio de casitas de madera en una hermosa ladera muy cerca de la Universidad de Concepción, núcleo de la disidencia de los años 70, fueron trasladados el 4 de octubre de 1983. «Nos trajeron en camiones militares y municipales, formábamos una larga caravana de pioneros, niños, jóvenes, adultos y ancianos», recduerda Dina Mora. «Era pura polvareda, mucho viento y un gran sol quemando, no veíamos casi nada, dolían los ojos. Llegamos a nuestro destino, casi 200 casitas, pareadas todas, del mismo color, amarillas y café, puertas blancas, de cerco una alambrada, no había pasto ni flores, tan sólo arena. Eran tan pequeñitas las casas que parecían cajitas de fósforos en un desierto»[6].

Hubo pelas porque no se conocían, ya que venían todos de poblaciones diferentes. «Muchos ancianos no se habituaron al lugar y comenzaron a enfermarse y fallecieron», asegura Dina. En los barrios de los que fueron expulsados, tenían animales, árboles frutales, pequeñas huertas, densas redes de apoyo mutuo y formas diversas de sobrevivencia que les permitían vivir con autonomía y dignidad. El cambio fue un desastre cuidadosamente calculado.

Para sorpresa de muchos, la democracia siguió erradicando pobres del centro urbano. En 2000 fue desalojado el campamento de Villa Nápoli, que había surgido a fines de la década de 1970, y sus 114 familias fueron trasladadas a Boca Sur donde se alojaron en lo que hoy es Villa Venus.

Desocupados, mujeres y jóvenes

Entre las mayores dificultades que afrontaron los erradicados, enumeran la falta de dinero para el transporte, problemas para encontrar cupo en las escuelas para sus hijos, al punto que muchos perdieorn un año escolar, falta de centros de salud, dificultades en la vivienda y en el equipamiento mínimo, como paradas de autobuses y grifos públicos de agua.

Rosa Silva, dirigente histórica de Boca Sur, relata el milagro de hacer vida en el desierto: «Existía mucha desconfianza, pero poco a poco se inició un período de organización del barrio. Así nacen grupos de voluntarios de salud que aportan a resolver el problema que acarreaba la falta de consultorio, contribuyendo en la atención de primeros auxilios»[7]. Hasta la Juntas de Vecinos fueron designadas por la dictadura.

Uno de los primeros pasos fue crear un centro de salud, la urgencia mayor de cualquier familia pobre. Hacia 1988 decenas de vecinos se capacitaron como voluntarios de salud (en realidad voluntarias), y comenzaron a atender a la población hacia 1990 en un espacio cedido por los bomberos. «Trabajábamos en el tratamiento de enfermedades como tuberculosis, de la que Boca Sur era un foco por la pobreza y la mala alimentación», dice Ida Castillo ex dirigente de la Junta de Vecinos[8].

Finalmetne todo el barrio se unió para conseguir el consultorio de salud, ya que como recuerda Ida, al no haber ambulancias los enfermos podían morir sin ser atendidos y las parturientas llegaron a dar a luz en la calle[9]. Casi todas las personas organizadas eran, y son, mujeres. En los 90 se creó una Coordinadora de Talleres Laborales donde se formaron buena parte de las dirigentes. A fines de la década se creó la primera Junta de Vecinos integrada solamente por mujeres, que jugó un papel decisivo en la democratización de la organización.

La Coordinadora contaba con talleres de huertos orgánicos, peluquería, manualidades, hasta doce talleres con unas 150 mujeres. Además del trabajo vinculado a la subsistencia material, lucharon por la paimentación de las calles, por plazas, áreas verdes y semáforos. En tercer lugar, realizaron talleres sobre violencia, derechos de las mujeres y formación personal, o sea abordaron también la subjetividad.

Hacia 1999, año de virajes en Boca Sur, se organizaron los desocupados creando el Sindicato de Trabajadores Eventuales Newenche. En ese período el gobierno de Eduardo Frei decidió cerrar la minería en la ciudad de Lota, al sur de Concepción, extendiendo la desocupación por toda la región. La larga experiencia sindical minera permitió que los desocupados formaran se organizaran, un proceso poco habitual pero similar al sucedido en Argentina con los grupos piqueteros.

Según Pepe Burgos, realizador del documental El silencio de la cuenca del carbón, en ese período «la experiencia de los sindicatos de cesantes se expandió como un reguero de pólvora», al punto que se crearon unos 30 sindicatos con un promedio de 400 a 600 afiliados, en total 20 mil familias, de las cuales el 80% son mujeres[10].

En Boca Sur el local del Sindicato Newenche lo construyó la autogestión vecinal, como buena parte de los equipamientos del barrio, Han realizado numerosas movilizaciones exponiendo su situación: cortaron rutas y puentes, se tomaron el municipio y la gobernación, y así consiguieron más de cien subsidios estatales y 1.100 canastas de alimentos para los casos más urgentes.

Orlando Vera, presidente del sindicato, relata una de las luchas más masivas, de carácter territorial, en 2005: «Fue de carácter poblacional e involucró a miles de vecinos, ya que junto a las diversas organizaciones sociales frenamos un abuso más de las autoridades que pretendían imponer una red de alcantarillado que desembocaba en la playa a sólo dos cuadras de la población, con hedor pestilente contaminando el aire de todo Boca Sur»[11].

Cientos de vecinos tomaron las obras y varios miles marcharon hasta Concepción forzando al gobierno de Ricardo Lagos a formular otro proyecto con menor impacto ambiental, con una planta de tratado de aguas servidas y un ducto que se interna 1.200 metros en el mar. Nada fue gratuito: Orlando es eldiritente sindical que tiene más detenciones en democracia (52) y dos procesos en la fiscalía militar.

La escuela Víctor Jara

Con los años la lista de organizaciones creadas por los vecinos resulta impresionante, sobre todo si se tienen en cuenta las dificultades iniciales. En 1991, en medio de un clima de euforia democrática (Pinochet abandona el gobierno en 1990) se crea el Grupo Cultural Rigoberta Menchu y grupos juveniles y de iglesias vinculados al trabajo sobre drogas. Además de la Coordinadora de mujeres nacen grupos artísticos y culturales y una agrupación de discapacitados.

En 1997 nace la primera radio comunitaria y luego el Sindicato Newenche, y ya en el nuevo siglo el Centro Cultural Víctor Jara que realiza talleres con niños, sobre murgas, murales y festivales, abriendo un nuevo espacio en la población. En ese espacio, y con la Junta de Vecinos 8-R, se forma a fines de 2007 la Escuela Libre de Educación y Cultura Popular Víctor Jara, que juega un papel determinante en la formación de activistas del barrio.

Entre los objetivos de la escuela figura «nivelar la educación básica de los vecinos» para que el espacio se convierta en «herramienta de transformación social»; «fortalecer lazos y vinculación entre vecinos»; y «fortalecer la solidaridad, unidad, autonomía, y poder local» para resolver problemas comunes. En suma, la escuela es un proyecto político.

Una encuesta realizada en el barrio reveló que el 45% de los vecinos no habian completado la primaria y 55% la educación media. Por eso la escuela tiene tres ciclos. El Primer Ciclo va de 1º a 4º año escolar, utilizando palabras generadoras inspiradas en la metodología de Paulo Freire para conocer la ralidad. El Segundo Ciclo abarca de 5º a 8º año escolar e incluye las asignaturas de Lenguaje, Matemática, Estudios Sociales y Naturaleza. Los alumnos que lo deseen pueden rendir exámenes oficiales para obtener la aprobación del curso por el Estado.

El Tercer Ciclo está dedicado a los oficios, la producción de alimentos, textiles, reciclaje, panadería, chocolatería y huerta. El objetivo de este ciclo es fortalecer la capacidad productiva de los vecinos (en realidad vecinas), como forma de crecer en autonomía personal y colectiva, política y también material. Según Richard, 23 años, uno de los inspiradores del proyecto, ya funcionan varios hornos comunitarios en casas de vecinas que elaboran pan del cual ya viven varias familias. Además hay huertos familiares y comunitarios que proveen veduras a los vecinos.

«La escuela se financia en base a actividades de autogestión», puede leerse en el Proyecto Político-Pedagógico, paralo que realizan dos veces al año una fiesta para recaudar fondos. También instalan ferias periódicas donde los grupos y familias venden e intercambian sus productos. De este modo los vecinos consiguen establecer su propia economía, tangencial al mercado, asentada en valores de ayuda mutua, solidaridad y fraternidad.

El tipo de educación popular que practican no es la institucional sino que «se enriquece a partir de las experiencias latinoamericanas, educación en las comunidades zapatistas de México, del movimiento sin tierra de Brasil, de la alfabetización en Nicaragua, y de los Bachilleratos Populares de Argentina»[12], El grupo de educadores voluntarios de la escuela conoce, en efecto, varias de estas experiencias, en particular la fábrica recuperada de Zanón (Argentina) y los bachilleratos de Buenos Aires con losque mantienen fluidas relaciones.

Pero la escuela también se propone «construir poder local». Para eso realizan algo así como un ensayo general en la propia escuela. «Hacemos una asamblea mensual con los 35 alumnos permanentes y los 15 educadores, y allí elegimos un equipo de seis personas que dirige la escuela por un mes. Son un educador y un alumno por cada ciclo, con la idea de que todos vayan participando porque la dirección es también parte de la educación, sobre todo cuando debemos relacionarnos con otros grupos», dice Richard. Ya hay otros dos barrios de Boca Sur que están empezanado con una experiencia similar.

Todos los años organizan el Festival Víctor Jara, ya van por el séptimo, que desde hace dos años incluye un «Encuentro Popular de Organizaciones Autónomas», al que asisten colectivos de de Santiago y de algunas ciudades argentinas. Se trata, según el folleto de convocatoria, de «un espacio para compartir y socializar experiencias de lucha de organizaciones y movimientos sociales autónomos que no dependen de las instituciones», como el Colectivo Lésbico Feminista Mafalda, uno de los grupos más activos de la comuna.

En efecto, las mujeres son claves en todo este entramado territorial-comunitario. Richard hace números rápidos y asegura que en el Sindicato Newenche de 180 miembros hay sólo cuatro o cinco varones, que en la escuela son sólo dos hombres y que los emprendimienteos como las panaderías y las huertas son femeninos. «Son las mujeres las que se paran frente a los Carabineros mientras los hombres están deprimidos y alcohlizados porque perdieron sus roles al quedar sin empleo», concluye.

La experiencia de Boca Sur es una de las más importantes que se registran en el Chile de abajo, pero en modo alguno es algo aislado sino una respuesta a un modelo de exclusión espacial y social. «El gobierno se vio obligado a intervenir en la forma de vida de los sectores populares para mantener el orden y el control del régimen dictatorial», reflexionaba Dina Mora a raíz de su expulsión desde Agüita de la Perdiz, en la década de los 80. El régimen puso en marcha una monstruosa política de traslados forzados de los pobres a algo así como «campos de concentración» abiertos, que siguen existiendo en plena democracia.

Sí, campos. Siguiendo al filósofo italiano Giorgio Agamben, el campo de concentración es el espacio donde rige el estado de excepción permanente. Sus habitantes-prisioneros soportan una nuda vida (vida desnuda), una vida sin derechos, sometida al poder y a la violencia. No es casualidad que todas las periferias de este tipo, no sólo en Chile, estén siendo doblemente intervenidas: por la aplicación de políticas sociales y por la militarización con la excusa del narcotráfico (o alguna otra). Lo notable es que en estos campos de segregación, situados siempre en las periferias urbanas, esté naciendo otro mundo, en esos espacios que Mike Davis define como «el nuevo escenario geopolítico decisivo».

Recursos

Construyendo población. Hallazgos y testimonios de la población Boca Sur, Editorial Quimantú, Santiago, 2008.

El Otro País, periódico barrial de San Pedro de la Paz.

Entrevista a Richard Yáñez, Escuela Víctor Jara, 16 de julio de 2009.

Pepe Burgos, «El silencio de la cuenca del carbón», en www.lafogata.org

«Proyecto Político-Pedagógico Escuela Libre y Popular Víctor Jara», Población Boca Sur.

[1] Cantautor chileno torturado y asesinado por la dictadura en el Estadio Chile (actualmente Estadio Víctor Jara), el 16 de setiembre de 1973.

[2] Entrevista personal a Richard Yañez.

[3] «Construyendo población», ob. cit. p. 15.

[4] Idem.

[5] Idem p. 26.

[6] Idem p. 29.

[7] Idem p. 71.

[8] «Construyendo población», p. 60.

[9] Idem p. 59.

[10] Pepe Burgos, ob cit.

[11] Idem.

[12] «Proyecto Político-Pedagógico Escuela Libre y Popular Víctor Jara.

Derechos Humanos

A 40 años de la sentencia: ¿Qué significa hoy el Juicio a las Juntas?

Este martes 9 de diciembre se cumplen 40 años de la lectura de la sentencia del Juicio a las Juntas Militares. Habrá un acto en la Corte Suprema de homenaje a los jueces Carlos Arslanián, Ricardo Gil Lavedra, Guillermo Ledesma y Jorge Valerga Aráoz (fallecieron los otros dos integrantes de aquella Cámara Federal: Andrés D’Alessio y Jorge Torlasco).

Testigo privilegiado de muchas de las audiencias por su cobertura para el diario La Razón, Sergio Ciancaglini, actual periodista de MU y coautor del libro Nada más que la verdad (junto a Martín Granovsky) repasa escenas, revelaciones y el contexto de una experiencia inédita en el mundo en la que por primera vez se juzgó un crimen masivo cometido desde el Estado por una dictadura.

Los testigos, los alegatos, las sorpresas, la ubicación de la locura y de la cordura. Los gestos de Videla, Massera y Viola. Los testimonios de las mujeres sobre los ataques y violaciones que sufrieron. El antisemitismo militar. El peso desde el cual los médicos calculaban que era factible torturar. El sitio de lo impensable, y la proyección de aquella historia pensando en los derechos humanos del presente.

Por Sergio Ciancaglini

Portada

Sin pan y a puro circo: la represión a jubilados para tapar otra derrota en el Congreso

La marcha pacífica de jubilados y jubiladas volvió a ser reprimida por la Policía de la Ciudad para impedir que llegara hasta la avenida Corrientes. La Comisión Provincial por la Memoria confirmó cuatro detenciones (entre ellas, un jubilado) que la justicia convalidó y cuatro personas heridas. Una fue una jubilada a quien los propios manifestantes […]

La marcha pacífica de jubilados y jubiladas volvió a ser reprimida por la Policía de la Ciudad para impedir que llegara hasta la avenida Corrientes. La Comisión Provincial por la Memoria confirmó cuatro detenciones (entre ellas, un jubilado) que la justicia convalidó y cuatro personas heridas. Una fue una jubilada a quien los propios manifestantes salvaron de que los uniformados la pasaran por arriba. En medio del narcogate de Espert, quien pidió licencia en Diputados por “motivos personales”, las imágenes volvieron a exhibir la debilidad del Gobierno, golpeando a personas con la mínima que no llegan a fin de mes, mientras sufría otra derrota en la Cámara baja, que aprobó con 140 votos afirmativos la ley que limita el uso de los DNU por parte de Milei.

Por Francisco Pandolfi y Lucas Pedulla.

Fotos: Juan Valeiro.

Un jubilado de setenta y tantos eleva un cartel bien alto con sus dos manos.

“Pan y circo”, dice.

Pero el “pan” y la “y” están tachados, porque en este miércoles, como en esta época, lo que falta de pan sobra de circo. El triste espectáculo lo ofrece una vez más la policía, hoy particularmente la de la Ciudad, que desplegó un cordón sobre Callao, casi a la altura de Sarmiento, para evitar que la pacífica movilización de jubilados y jubiladas llegara hasta la avenida Corrientes. Detrás de los escudos, aparecieron los runrunes de la motorizada para atemorizar. Y envalentonados, los escudos avanzaron contra todo lo que se moviera, con una estrategia perversa: cada tanto, los policías abrían el cordón y de atrás salían otros uniformados que, al estilo piraña, cazaban a la persona que tenían enfrente. Algunos zafaron a último milímetro.

Pero los oficiales detuvieron a cuatro: el jubilado Víctor Amarilla, el fotógrafo Fabricio Fisher, un joven llamado Cristian Zacarías Valderrama Godoy, y otro hombre llamado Osvaldo Mancilla.

Las detenciones de Cristian Zacarías y del fotógrafo Fabricio Fisher. La policía detuvo al periodista mientras estaba de espaldas. Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

En esa avanzada, una jubilada llamada María Rosa Ojeda cayó al suelo por los golpes y fue la rápida intervención de los manifestantes, del Cuerpo de Evacuación y Primeros Auxilios (CEPA), y de otros rescatistas los que la ayudaron. “Gracias a todos ellos la policía no me pasó por encima”, dijo. Su única arma era un bastón con la bandera de argentina.

Como en otros miércoles de represión, la estrategia pareciera buscar que estas imágenes opaquen aquellas otras que evidencian el momento de debilidad que atraviesa el Gobierno. Hoy no sólo el diputado José Luis Espert, acusado de recibir dinero de Federico «Fred» Machado, empresario extraditado a Estados Unidos por una causa narco, se tomó licencia alegando “motivos personales”, sino que la Cámara baja sancionó, por 140 votos a favor, 80 negativos y 17 abstenciones, la ley que limita el uso de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) por parte del Presidente. El gobierno anunció un clásico ya de esta gestión: el veto.

Por ahora, el proyecto avanza hacia el Senado.

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

El poco pan

La calle preveía este golpe, y por eso durante este miércoles se cantó:

“Si no hay aumento,

consiganló,

del 3%

que Karina se robó”.

Ese tema fue el hit del inicio de la jornada de este miércoles, aunque hilando fino carece de verdad absoluta, porque las jubilaciones de octubre sí registraron un aumento: el 1,88%, que llevó el haber mínimo a $326.298,38. Sumado al bono de 70 mil, la mínima trepó a $396 mil. “Es un valor irrisorio. Seguimos sumergidos en una vida que no es justa y el gobierno no afloja un mango, es tremendo cómo vivimos”, cuenta Mario, que no hay miércoles donde no diga presente. “Nos hipotecan el presente y el futuro también, cerrando acuerdos con el FMI que nos impone cómo vivir, y no es más que pan para hoy y hambre para mañana, aunque el pan para hoy te lo debo”.

Victoria tiene 64 años y es del barrio porteño de Villa Urquiza. Cuenta que desde hace 10 meses no puede pagar las expensas. Y que por eso el consorcio le inició un juicio. Cuenta que otra vecina, de 80, está en la misma. Cuenta que es insulina dependiente pero que ya no la compra porque no tiene con qué. Cuenta que su edificio es 100% eléctrico y que de luz le vienen alrededor de 140 mil pesos, más de un tercio de su jubilación. Cuenta que está comiendo una vez por día y que su “dieta” es “mate, mate y mate”. Vuelve a sonreír cuando cuenta que tiene 3 hijos y 4 nietos y cuando dice que va a resistir: “Hasta cuando pueda”.

A María Rosa la salvó la gente de que la policía la pasara por arriba. Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

El mucho circo

Desde temprano hubo señales de que la represión policial estaba al caer. A diferencia de los miércoles anteriores, la Policía no cortó la avenida Rivadavia a la altura de Callao. Tampoco cortó el tránsito, lo que permitió que los jubilados y las jubiladas cortaran la calle para hacer semaforazos. Después de media hora, cuando la policía empezó a desviar el tránsito y la calle quedó desolada, comenzó la marcha, pero en vez de rodear la Plaza de los Dos Congresos como es habitual, caminó por Callao en dirección a Corrientes, hasta metros de la calle Sarmiento, donde se erigió un cordón policial y empezó a avanzar contra las y los manifestantes.

Desde atrás, irrumpieron con violencia dos cuerpos en moto: el GAM (Grupo de Acción Motorizada) y el USyD (Unidad de Saturación y Detención), pegando con bastones e insultando a quienes estaban en la calle. “Vinieron a pegarme directamente, mi pareja me quiso ayudar y lo detuvieron a él, que no estaba haciendo nada”, cuenta Lucas, el compañero de Cristian Zacarías, uno de los detenidos.

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

Cercaron el lugar una centena de efectivos de la policía porteña, que no permitieron a la prensa acercarse ni estar en la vereda registrando la escena.

“¿Alguien me puede decir si la detención fue convalidada”, pregunta Lucas al pelotón policial.

Silencio.

“¿Me pueden decir sí o no?”.

Silencio.

Un comerciante mira y vocifera: “¿Sabés lo que hicieron a la vuelta? Subieron a la vereda con las motos”.

Otro se acerca y pregunta: “¿A quién tienen detenido acá, al Chapo Guzmán?”

“No”, le responde seco un periodista: “A un pibe y a un jubilado”.

La Comisión Provincial por la Memoria confirmó las cuatro detenciones (fue aprehendida una quinta persona y derivada al SAME para su atención) y cuatro personas heridas. El despliegue incluyó la presencia también de Policía Federal, Prefectura y Gendarmería detrás del Congreso mientras el despliegue represivo fue «comandado por agentes de infantería de la Policía de la Ciudad». El organismo observó que después de semanas donde el operativo disponía el vallado completo, en los últimos miércoles el dispositivo dejó abierta una vía de circulación que es la que eligen las fuerzas para avanzar contra los manifestantes.

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

También se hizo presente Fabián Grillo, papá de Pablo, que sufrió esa represión el 12 de marzo, en esta misma plaza, y continúa su rehabilitación en el Hospital Rocca. “Su evolución es positiva”, comunicó la familia. El fotorreportero está empezando a comer papilla con ayuda, continúa con sonda como alimento principal, se sienta y se levanta con asistencia y le están administrando medicación para que esté más reactivo. “Seguimos para adelante, lento, pero a paso firme”, dicen familiares y amigos. El martes, la jueza María Servini procesó al gendarme Héctor Guerrero por el disparo. El domingo se cumplirán siete meses y lo recordarán con un festival.

Pablo Caballero mira toda esta disposición surrealista desde un costado. Tiene 76 años y cuatro carteles pegados sobre un cuadrado de cartón tan grande que va desde el piso del Congreso hasta su cintura:

- “Roba, endeuda, estafa, paga y cobra coimas. CoiMEA y nos dice MEAdos. Miente, se contradice, vocifera, insulta, violenta, empobrece, fuga, concentra. ¿Para qué lo queremos? No queremos, ¡basta! Votemos otra cosa”.

- “El 3% de la coimeada más el 7% del chorro generan 450% de sobreprecios de medicamentos”.

- El tercer cartel enumera todo lo que “mata” la desfinanciación: ARSAT, INAI, CAREM, CONICET, ENERC, Gaumont, INCAA, Banco Nación, Aerolíneas, Hidrovía, agua, gas, litio, tierras raras, petróleo, educación. Una enumeración del saqueo.

El cuarto cartel lo explica Pablo: “Cobro la jubilación mínima, que equivale al 4% de lo que cobran los que deciden lo que tenemos que cobrar, que son 10 millones de pesos. No tiene sentido. Por eso, hay que ir a votar en octubre”.

Pablo mira al cielo, como una imploración: «¡Y que se vayan!».

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

Artes

Un festival para celebrar el freno al vaciamiento del teatro

La revista Llegás lanza la 8ª edición de su tradicional encuentro artístico, que incluye 35 obras a mitad de precio y algunas gratuitas. Del 31 de agosto al 12 de septiembre habrá espectáculos de teatro, danza, circo, música y magia en 15 salas de la Ciudad de Buenos Aires. El festival llega con una victoria bajo el brazo: este jueves el Senado rechazó el decreto 345/25 que pretendía desguazar el Instituto Nacional del Teatro.

Por María del Carmen Varela.

«La lucha continúa», vitorearon este jueves desde la escena teatral, una vez derogado el decreto 345/25 impulsado por el gobierno nacional para vaciar el Instituto Nacional del Teatro (INT).

En ese plan colectivo de continuar la resistencia, la revista Llegás, que ya lleva más de dos décadas visibilizando e impulsando la escena local, organiza la 8ª edición de su Festival de teatro, que en esta ocasión tendrá 35 obras a mitad de precio y algunas gratuitas, en 15 salas de la Ciudad de Buenos Aires. Del 31 de agosto al 12 de septiembre, más de 250 artistas escénicos se encontrarán con el público para compartir espectáculos de teatro, danza, circo, música y magia.

El encuentro de apertura se llevará a cabo en Factoría Club Social el domingo 31 de agosto a las 18. Una hora antes arrancarán las primeras dos obras que inauguran el festival: Evitácora, con dramaturgia de Ana Alvarado, la interpretación de Carolina Tejeda y Leonardo Volpedo y la dirección de Caro Ruy y Javier Swedsky, así como Las Cautivas, en el Teatro Metropolitan, de Mariano Tenconi Blanco, con Lorena Vega y Laura Paredes. La fiesta de cierre será en el Circuito Cultural JJ el viernes 12 de septiembre a las 20. En esta oportunidad se convocó a elencos y salas de teatro independiente, oficial y comercial.

Esta comunión artística impulsada por Llegás se da en un contexto de preocupación por el avance del gobierno nacional contra todo el ámbito de la cultura. La derogación del decreto 345/25 es un bálsamo para la escena teatral, porque sin el funcionamiento natural del INT corren serio riesgo la permanencia de muchas salas de teatro independiente en todo el país. Luego de su tratamiento en Diputados, el Senado rechazó el decreto por amplia mayoría: 57 rechazos, 13 votos afirmativos y una abstención.

“Realizar un festival es continuar con el aporte a la producción de eventos culturales desde diversos puntos de vista, ya que todos los hacedores de Llegás pertenecemos a diferentes disciplinas artísticas. A lo largo de nuestros 21 años mantenemos la gratuidad de nuestro medio de comunicación, una señal de identidad del festival que mantiene el espíritu de nuestra revista y fomenta el intercambio con las compañías teatrales”, cuenta Ricardo Tamburrano, director de la revista y quien junto a la bailarina y coreógrafa Melina Seldes organizan Llegás.

Más información y compra de entradas: www.festival-llegas.com.ar

ActualidadHace 4 semanas

ActualidadHace 4 semanasInvasión a Venezuela: la verdad detrás del botín

PortadaHace 2 semanas

PortadaHace 2 semanasGesta por el agua: Mendoza se moviliza a Uspallata contra la avanzada megaminera

ActualidadHace 3 semanas

ActualidadHace 3 semanasIncendios en Chubut: “Se está quemando nuestra historia”

PortadaHace 16 horas

PortadaHace 16 horasAdiós, Capitán Beto

Escribe María GalindoHace 4 semanas

Escribe María GalindoHace 4 semanasInvasión a Venezuela: las mentiras detrás del botín