Nota

Las de abajo: la historia de las mujeres del subte

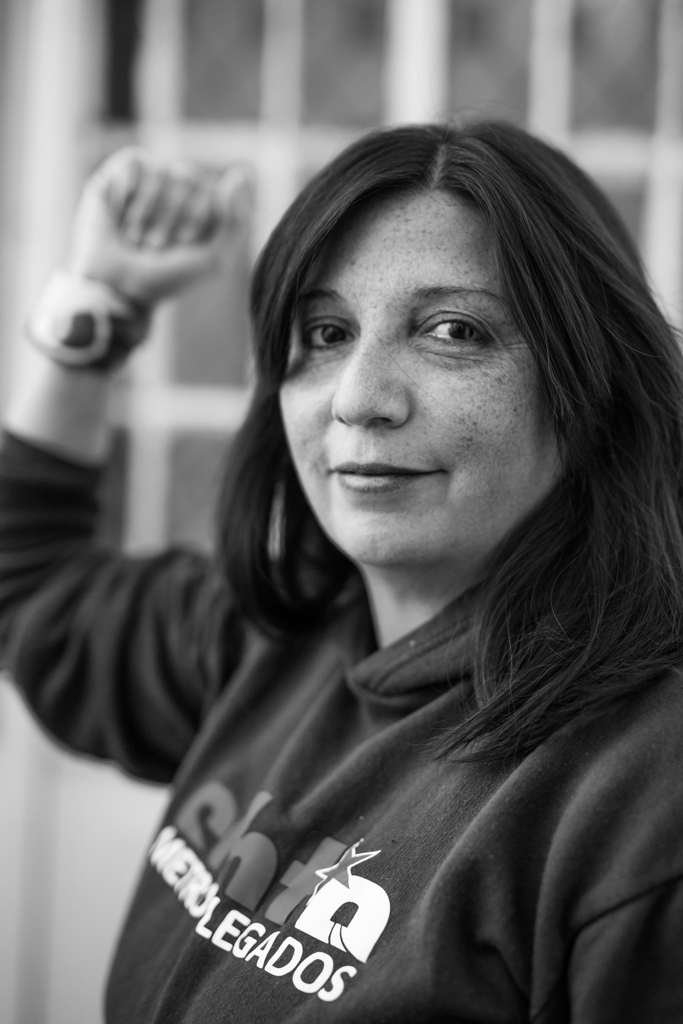

Parieron derechos y conquistaron reivindicaciones históricas del gremio. Resistieron patotas y ahora enfrentan al gobierno y la Justicia. Semblanza de una historia a tono con esta época verde. Por Lucas Pedulla

Cuando Adriana Sarlenga entró en 1999 como boletera en la estación 9 de Julio de la línea D, se encontró con que la respuesta al mundo machista en el que vivía estaba abajo de la tierra. Conoció a otras compañeras en la lucha para bajar la jornada laboral de ocho a seis horas, un derecho que habían perdido con la privatización durante el menemismo. Empezó a leer folletería y a juntarse con las trabajadoras más activas. Hoy recuerda: “La empresa me castigó enviándome a una boletería inhóspita, para que pare”.

¿Y qué hiciste?

Aproveché el castigo para armar una red entre las mujeres de todas las líneas.

Por el reclamo de las horas, un día se enteraron de que las querían echar a todas. Solo a ellas. Metrovías apeló a una ley de 1924 que prohibía el trabajo de las mujeres en ámbitos insalubres. En caso de aprobarse la reducción, debía echar a 300. “Yo era sostén único de familia con cuatro hijos”, dice Adriana. “Me puse de los pelos. Propuse hacer una asamblea. Y fui a todas las líneas entregando fotocopias a las compañeras”.

La asamblea explotó en la estación Callao. “Vinieron por primera vez 86 compañeras. Fue algo histórico. Nos conocimos. y al tiempo formamos la Comisión de Mujeres”.

Corría el 2002. Adriana lo cuenta hoy, 16 años después, a sus 60 años, sentada con un pañuelo verde atado al cuello en la sede de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP), más conocido como Metrodelegados, el gremio que parieron hace diez años como parte de una escición de la Unión Tranviaria Automor (UTA) por su complicidad con el desguace neoliberal.

Y lo cuenta desde una sonrisa y una experiencia personal cuyo desenlace permite trazar una línea no solamente con la historia de un gremio que resiste las embestidas del gobierno y de la justicia, sino con la de un país que vive su revolución verde: “Prohibirme fue lo peor que lo pudieron haber hecho. Porque explotamos”.

La UTA que las parió

Otra explosión llegó en marzo de este año cuando la Corte Suprema ratificó un fallo de la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones que planteaba la nulidad de la personería gremial del sindicato Metrodelegados luego de un recurso presentado por el gremio UTA. ¿Qué pasó? En 2009, el cuerpo de delegados del subte convocó a un plebiscito para definir si estaban dispuestos a armar un nuevo gremio luego de que la UTA propusiera echarlos a todas y todos. Ganó el sí. La personería se aprobó en los últimos días del kirchnerismo. La UTA apeló. El fallo de la Sala II llegó mientras en sede administrativa se discutía cuál de los dos gremios era el más representativo en un acto que se denomina compulsa: cada gremio se presenta a una audiencia donde se cotejan los padrones de uno y otro.

La UTA no se presentó. “Porque saben que si se presentan, pierden”, describe Magalí Aguirre, 36 años, conductora en la línea E. De esta forma, gracias a la decisión judicial de retirarles la personería, el gobierno comenzó a desconocerlos: no sólo firmó un acuerdo paritario con la UTA de un aumento del 15 por ciento en tres cuotas (rechazado por Metrodelegados), sino que el Ministerio prohibió a los bancos los descuentos automáticos de sus afiliados. El aporte compulsivo del 1 por ciento pasó a la UTA.

La búsqueda de la desfinanciación del gremio llegó con suspensiones, descuentos, trabajadores con pedido de desafuero y una brutal represión de la Policía de la Ciudad en Las Heras de la línea H por un paro en protesta de esta embestida en mayo de este año. Hubo 18 trabajadores detenidos y compañeras golpeadas. Adriana suspira: “Me recuerda a todo lo que vivimos y que ya habíamos conquistado”.

Agarrar el volante

Karina Nicoletta entró como boletera a la línea B en 1994. Era su primer trabajo: “Por esa época ingresamos un grupo de personas sin experiencia sindical”, cuenta. Una de ellas era Virginia Bouvet, que se incorporó como boletera a la línea C a fines del ‘93: “Llegué con la privatización”. Tres años después, con 21 años, ya era una de las delegadas más jóvenes del gremio; hoy es la secretaria de Organización de AGTSyP. “Era difícil no tanto por la edad o el género, sino porque esto recién se privatizaba: veníamos de una derrota donde más de la mitad de la gente había volado con retiros voluntarios y lo que quedó fueron las peores condiciones de trabajo”.

Esas condiciones las discutieron también desde la situación concreta de las trabajadoras. Karina: “Las mujeres sólo estábamos en el sector comercial o en boletería. Significaba la menor remuneración con cero posibilidad de una mejor calidad de vida. No podíamos ser guardas ni conductoras. Había concursos y te decían: ‘Sos mujer, no podés acceder’”.

La primera batalla fue entonces contra sus propios compañeros. Virginia: “La discusión la ganamos ahí, porque a todos les parecía normal que estuviéramos en la boletería”. Armaron un petitorio que hicieron circular entre los delegados varones: juntaron más de 1.000 firmas. “Lo hacíamos con ellos porque tenían fueros. Ser activista sindical traía muchos problemas”. En el ‘97 comenzaron los primeros paros para evitar los despidos arbitrarios. “Los ganamos, y entonces la empresa nos empezó a medir. Allí resurgieron las ganas de participar y de organizarse. Ese resultado hizo que empezaran a surgir demandas importantísimas que teníamos las mujeres. Hoy somos el 20 por ciento del gremio, pero antes no podías crecer: te decían que te ibas a jubilar en la boletería”.

El petitorio nunca se entregó. Virginia: “La empresa no quiso recibirlo, pero fue la excusa para hablar del tema. Al año llamaron a las primeras siete compañeras, y en diciembre del ‘97 subió la primera guarda”. Hoy Karina es conductora y secretaria de Género e Igualdad de Oportunidades. Y Virginia escribió el libro Un fantasma recorre el subte: crónica de la lucha de los trabajadores de Metrovías, con parte de esta historia.

Derechos bajo tierra

Luego llegaron reclamos básicos. No tenían agua potable: lo revirtieron. La empresa quiso eliminar el puesto de guarda: lo evitaron. Siguió la pelea por las seis horas para los sectores que no eran considerados insalubres. Como no había diálogo posible, la respuesta fue dejar los puestos de trabajo cumplido ese tiempo. Lo lograron: la empresa los efectivizó. En 2003, y después de varios paros, pelearon la primera recomposición salarial del sueldo de 435 pesos congelado desde 1994: fue del 44 por ciento.

Seguían las tercerizaciones. Virginia cuenta la estafa: “La gerencia se ponía una empresa de vigilancia y de limpieza, contrataban trabajadores y le cobraban al Estado 2.500 pesos por cada uno pero a ellos les pagaban 360. Cuando ganamos las 6 horas, ellos trabajaban hasta 10. Nosotros aumentamos los salarios, ellos seguían con los mismos”. Karina apunta cuál era el sentido: “La precarización de compañeros en el mismo ámbito atenta contra nuestras propias condiciones: es un modelo para ver luego cómo te precarizan a vos. Si somos todos del mismo lugar, entonces peleemos las mismas condiciones”.

Lo consiguieron: sumaron 800 trabajadores a un plantel que ya era de 2.500. Claudia Duré, 49 años, fue una de las que ingresó: hoy es boletera en la línea D y subsecretaria de Deportes del gremio. Deja una imagen de esas jornadas de protesta: “Una vez hicimos diez días de paro en los que no volví a casa. Dormíamos en un telo 3 ó 4 horas. No había otra. Pasé mi cumpleaños ahí adentro”. Milagros aporta contexto: “Todo esto sin el apoyo de la UTA”.

Todavía faltaba la batalla definitiva.

Terroristas & mercenarios

Virginia aporta otro dato: el jefe de seguridad de Metrovías era Miguel Ángel Rovira, uno de los últimos jefes de la Triple A, que en 1975 se exilió del país junto a José López Rega. “Tenía tres modos de clasificarnos: terroristas, mercenarios y apóstoles. Los terroristas éramos el grupo activo y los apóstoles, quienes respondían a ellos. Los mercenarios eran los trabajadores que podían ir de un lado u otro. Somos 2.500, hay muchas corrientes, pero para la empresa somos todos zurdos”.

Las privatizaciones entregaron los subtes a las empresas privadas y dejaron sin vigencia el convenio colectivo por decreto. Virginia: “Era muy bueno, se había firmado en el ‘75 y nadie lo había tocado. Con el menemismo cayó. Y con las privatizaciones también llegaron las ocho horas. Cuando entré convivía con trabajadores que hasta una semana antes habían trabajado seis. Todo eso lo permitió la UTA”.

En diciembre de 2007, el cuerpo de delegados convocó a una conferencia de prensa en el Hotel Bauen. El sindicato mandó una patota que irrumpió en el lugar y los amenazó. Siguieron. En enero de 2008, el Comité de Ética de la UTA (un oxímoron, según las trabajadoras) quiso expulsar a todo el cuerpo de delegados. Virginia: “Todo el 2008 lo pasamos sabiendo que podía terminarse: como gremio de transporte la UTA tiene congresales en todo el país pero el subte está sólo en CABA. Ahí dijimos basta: armemos un nuevo sindicato porque, si nos echan, tenemos que estar juntos”.

Llegó 2009. Llevaron la discusión a un plebiscito en las cinco líneas. Virginia: “Teníamos dos boletas: una por el sí y otra por el no”. Ganó el sí con una participación de 1.900 trabajadores y trabajadoras de un total de 3.200. Karina destaca: “Fue una decisión colectiva. Y ganamos. Sabíamos que teníamos que construir una organización distinta a la estructura verticalista de la UTA. Y la creamos desde la pluralidad. La decisión fue un gremio que democratizara sus estructuras”.

La explosión verde

Estas mujeres fueron parte activa en las acciones por la legalización del aborto. La más impactante fue una realizada días antes de la votación en el Senado llamada Operación Araña, en la que tiñeron de verde las cinco líneas, con música en vivo de Miss Bolivia y Mimi Maura. “La tierra vibró desde abajo”, dice Milagros García, 35 años, conductora en la línea A. “Era obvio que nos íbamos a subir a este pony verde”.

Adriana apunta que sus miradas se fueron transformando mientras participaban de las asambleas de mujeres: “Sentíamos vibrar adentro nuestro ese cambio cultural que necesitábamos”. ¿Cuál es? Karina: “Haber conformado una organización gremial más democrática implicaba tener una perspectiva así. Hoy estamos viviendo en términos históricos una larga lucha feminista que hace mella en nuestras organizaciones. Permite poner voz y disputar las desigualdades que veníamos transitando”. Un ejemplo: construyeron un pliego de condiciones de trabajo que plantea licencias por violencia machista y de cuidado extendidas para los compañeros. Karina: “Es repensar otra forma de construir poder hacia adentro. Lo que veo es que, más allá de la votación, la discusión por el aborto profundizó ese proceso en nuestros espacios aún más”.

Virgnia hace un análisis: “Hay una parte importante que tiene que ver con un empuje social, con la ola feminista, pero todavía a veces hay que plantarse con una posición individual. La ola puede servir para reclamar algo todas juntas, pero después sos vos en tu casa la que no tenés que elegirte un novio machista y poner límites, porque ahí vas a estar vos sola. Es decir que puede servir de marco para que te fortalezcas en las decisiones individuales. Y lo digo porque lo veo en lo gremial: este momento tiene que traducirse en más activismo y en más participación. Porque si bien reconozco que de 850 mujeres hay muchas que se mueven y activan, eso no se refleja en el cuerpo de delegados: son 82 varones y 5 mujeres. Es en parte porque los varones son de acaparar y se eligen entre ellos y, también, porque la mujer no va a fondo. Si la ola nos atravesó profundamente, eso tendrá que verse el año que viene en una mayor representación de mujeres en el cuerpo de delegados”.

Las embestidas siguen.

Las persecuciones, también.

Pero la vibración que provocaron estas mujeres ya es temblor.

Y viene de abajo de la tierra.

Nota

De la idea al audio: taller de creación de podcast

Todos los jueves de agosto, presencial o virtual. Más info e inscripción en [email protected]

Taller: ¡Autogestioná tu Podcast!

De la idea al audio: taller de creación de podcast

Aprendé a crear y producir tu podcast desde cero, con herramientas concretas para llevar adelante tu proyecto de manera independiente.

¿Cómo hacer sonar una idea? Desde el concepto al formato, desde la idea al sonido. Vamos a recorrer todo el proceso: planificación, producción, grabación, edición, distribución y promoción.

Vas a poder evaluar el potencial de tu proyecto, desarrollar tu historia o propuesta, pensar el orden narrativo, trabajar la realización sonora y la gestión de contenidos en plataformas. Te compartiremos recursos y claves para que puedas diseñar tu propio podcast.

¿A quién está dirigido?

A personas que comunican, enseñan o impulsan proyectos desde el formato podcast. Tanto para quienes quieren empezar como para quienes buscan profesionalizar su práctica.

Contenidos:

- El lenguaje sonoro, sus recursos narrativos y el universo del podcast. De la idea a la forma: cómo pensar contenido y formato en conjunto. Etapas y roles en la producción.

- Producción periodística, guionado y realización sonora. Estrategias de publicación y difusión.

- Herramientas prácticas para la creación radiofónica y sonora.

Modalidad: presencial y online por Zoom

Duración: 4 encuentros de 3 horas cada uno

No se requiere experiencia previa.

Docente:

Mariano Randazzo, comunicador y realizador sonoro con más de 30 años de experiencia en radio. Trabaja en medios comunitarios, públicos y privados. Participó en más de 20 proyectos de podcast, ocupando distintos roles de producción. También es docente y capacitador.

Nota

Darío y Maxi: el presente del pasado (video)

Hoy se cumplen 23 años de los asesinatos de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki que estaban movilizándose en Puente Pueyrredón, en el municipio bonaerense de Avellaneda. No eran terroristas, sino militantes sociales y barriales que reclamaban una mejor calidad de vida para los barrios arrasados por la decadencia neoliberal que estalló en 2001 en Argentina.

Aquel gobierno, con Eduardo Duhalde en la presidencia y Felipe Solá en la gobernación de la provincia de Buenos Aires, operó a través de los medios planteando que esas muertes habían sido consecuencia de un enfrentamiento entre grupos de manifestantes (en aquel momento «piqueteros»), como suele intentar hacerlo hoy el gobierno en casos de represión de sectores sociales agredidos por las medidas económicas. Con el diario Clarín a la cabeza, los medios mintieron y distorsionaron la información. Tenía las imágenes de lo ocurrido, obtenidas por sus propios fotógrafos, pero el título de Clarín fue: “La crisis causó 2 nuevas muertes”, como si los crímenes hubieran sido responsabilidad de una entidad etérea e inasible: la crisis.

Darío Santillán.

Maximiliano Kosteki

Del mismo modo suelen mentir los medios hoy.

El trabajo de los fotorreporteros fue crucial en 2002 para desenmascarar esa mentira, como también ocurre por nuestros días. Por aquel crimen fueron condenados el comisario de la bonaerense Alfredo Franchiotti y el cabo Alejandro Acosta, quien hoy goza de libertad condicional.

Siguen faltando los responsables políticos.

Toda semejanza con personajes y situaciones actuales queda a cargo del público.

Compartimos el documental La crisis causó 2 nuevas muertes, de Patricio Escobar y Damián Finvarb, de Artó Cine, que puede verse como una película de suspenso (que lo es) y resulta el mejor trabajo periodístico sobre el caso, tanto por su calidad como por el cúmulo de historias y situaciones que desnudan las metodologías represivas y mediáticas frente a los reclamos sociales.

Nota

83 días después, Pablo Grillo salió de terapia intensiva

83 días.

Pasaron 83 días desde que a Pablo Grillo le dispararon a matar un cartucho de gas lacrimógeno en la cabeza que lo dejó peleando por su vida.

83 días desde que el fotógrafo de 35 años se tomó el ferrocarril Roca, de su Remedios de Escalada a Constitución, para cubrir la marcha de jubilados del 12 de marzo.

83 días desde que entró a la guardia del Hospital Ramos Mejía, con un pronóstico durísimo: muerte cerebral y de zafar la primera operación de urgencia la noche del disparo, un desenlace en estado vegetativo.

83 días y seis intervenciones quirúrgicas.

83 días de fuerza, de lucha, de garra y de muchísimo amor, en su barrio y en todo el mundo.

83 días hasta hoy.

Son las 10 y 10 de la mañana, 83 días después, y ahí está Pablito, vivito y sonriendo, arriba de una camilla, vivito y peleándola, saliendo de terapia intensiva del Hospital Ramos Mejía para iniciar su recuperación en el Hospital de Rehabilitación Manuel Rocca, en el barrio porteño de Monte Castro.

Ahí está Pablo, con un gorro de lana de Independiente, escuchando como su gente lo vitorea y le canta: “Que vuelva Pablo al barrio, que vuelva Pablo al barrio, para seguir luchando, para seguir luchando”.

Su papá, Fabián, le acaricia la mejilla izquierda. Lo mima. Pablo sonríe, de punta a punta, muestra todos los dientes antes de que lo suban a la ambulancia. Cuando cierran la puerta de atrás su gente, emocionada, le sigue cantando, saltan, golpean la puerta para que sepa que no está solo (ya lo sabe) y que no lo estará (también lo sabe).

Su familia y sus amigos rebalsan de emoción. Se abrazan, lloran, cantan. Emi, su hermano, respira, con los ojos empapados. Dice: “Por fin llegó el día, ya está”, aunque sepa que falta un largo camino, sabe que lo peor ya pasó, y que lo peor no sucedió pese a haber estado tan (tan) cerca.

El subdirector del Ramos Mejía Juan Pablo Rossini confirma lo que ya sabíamos quienes estuvimos aquella noche del 12 de marzo en la puerta del hospital: “La gravedad fue mucho más allá de lo que decían los medios. Pablo estuvo cerca de la muerte”. Su viejo ya lloró demasiado estos casi tres meses y ahora le deja espacio a la tranquilidad. Y a la alegría: “Es increíble. Es un renacer, parimos de nuevo”.

La China, una amiga del barrio y de toda la vida, recoge el pasacalle que estuvo durante más de dos meses colgado en las rejas del Ramos Mejía exigiendo «Justicia por Pablo Grillo». Cuenta, con una tenacidad que le desborda: «Me lo llevo para colgarlo en el Rocca. No vamos a dejar de pedir justicia».

La ambulancia arranca y Pablo allá va, para continuar su rehabilitación después del cartucho de gas lanzado por la Gendarmería.

Pablo está vivo y hoy salió de terapia intensiva, 83 días después.

Esta es parte de la vida que no pudieron matar: